25 15 20 55 35

名古屋駅から新幹線で東京へ。花のお江戸に向かいます。

東海道五十三次を歩くということですでに江戸時代モードに入っています。(笑)

いろいろありまして、東京駅の八重洲口を出発できたのは10:15。そこから歩くこと15分で日本橋に

到着しました。10:30。

有名な橋なので、写真を撮っている方もたくさんいました。私もその一人ですが。その他にガイド付きの

ツアーの方たちもかなりの数がいました。

日本橋1丁目 日本橋

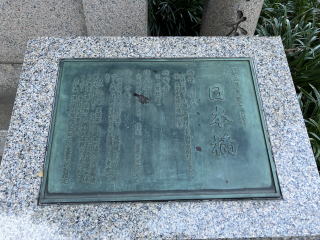

日本橋の碑

天正8年(1580)江戸に入城した家康は、すぐさま江戸の経営に着手し、まっ先に行ったのがこの

日本橋川の整備と架橋といわれています。慶長8年(1603)に日本橋が架けられ、翌年には日本の街道

の起点として決められました。この時は太鼓橋で歌川広重の浮世絵に描かれています。(この広重の絵

では銀座方面から見ていて、左側奥が三越、右側奥は魚河岸が描かれています。七つ立ち(朝4時頃)

の大名行列が出発している様子が描かれています。)

以来、何度も架け替えられてきた日本橋ですが、現在の石造りの日本橋は1911年に建造された

もので重要文化財に指定されています。橋の欄干に建つ青銅製の照明灯には、東京の繁栄と守護を

表す、麒麟・獅子像が設置されています。

麒麟像 獅子像

ちなみに橋銘は徳川幕府最後の将軍、徳川慶喜の筆によるもので、何か因縁を感じます。

ただ、現在見える橋自体は立派ですが、首都高速の高架橋が上に覆い被さっていて、いささかというか

かなり残念な姿です。(この姿を見て批判ばかりする人もいますが、建設当時はオリンピック開催のため

等の理由があり、高度経済成長を突き進む日本ではそちらが優先されてしまったのは無理もなかったの

かもしれません。)

ちなみに先ほど乗ってきた東海道新幹線も同じ頃に造られました。

この首都高の高架橋を撤去してトンネルに換えるという話も出てきているそうなので、是非実現して

ほしいものです。

それから当たり前ですが、橋の下のは現在も日本橋川が流れています。

日本橋川 橋の上の高架橋

橋の周辺にいくつかの碑があります。日本橋は日本の国道の元標であり、橋の真ん中(車道上)には

日本道路元標のプレートが埋め込まれているます。これを見るのは危険なので、橋のたもとにレプリカが

置かれています。

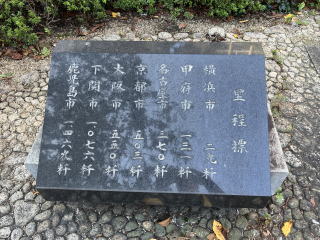

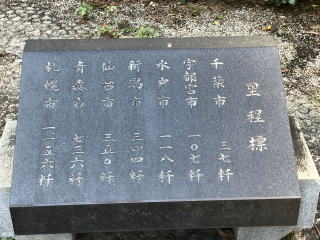

日本道路元標(レプリカ) 東京市里程標

その横には「東京市里程標」の碑もあって、その脇に「主要都市までの里程標」が置かれています。

「京都まで503粁」と書かれています。さすがに遠いと感じますが、千里の道も1歩からです。

主要都市までの里程標

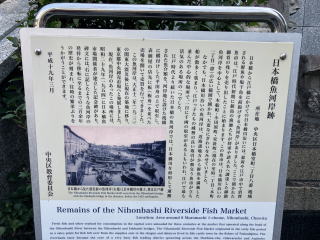

この日本橋川左岸には江戸時代に魚河岸があり、「日本橋魚市場発祥の地碑」が北側橋詰に立って

います。昔の写真を見ると、江戸橋にかけて魚河岸が並び大層な賑わいであったようです。関東大震災

により壊滅し、現在の築地→豊洲に移転した訳です。

日本橋魚市場発祥の地碑 説明板

写真を撮るのに忙しく、なかなか出発できません。(笑)。10:35に京都に向かって東海道の第一歩を

印ました。

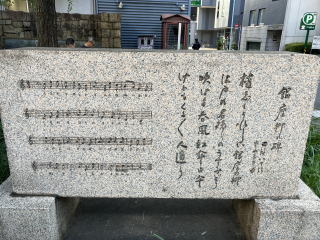

「♪お江戸日本橋七つ立ち~ 初のぼり 行列そろえて あれわいさのさ こちゃ高輪 夜明けて 提灯消す

こちゃえ こちゃえ~」と歌われるように、朝の七つどき(現在の時間で言うと朝4時頃)に出発していた

そうです。夏至の頃を除くとまだ真っ暗だったでしょうね。そのため提灯の明かりを頼りに歩き出して、

7km先の高輪あたりで夜明けを迎えて提灯の火を消したということです。

(実際にこの時間に出発していたのは歌にもある通り、大名行列と急ぎ旅の商人で、物見遊山

と言われた大山参りや、伊勢参りの人達はもっと遅かったそうです。)

橋の中央部に立ち、「さあ日本橋を後に東海道の旅へ出かけよう。」と歩きだします。

現在時刻は11時に近いですので、私は昼四つ立ちですね。

歩き出して最初に出会うのが「日本橋」交差点です。ここを右折すると「甲州街道」になります。

(「はじめに」で「旧東海道は国道1号線沿い」と書きましたが、東京都内はここで国道1号線と別れて

から、多摩川を渡って神奈川宿の先の横浜に入るまでまったく重なりません。すべて別の国道です。

その先は国道1号線と重なる区間が多いのですが。)

日本橋から100mほどで左側にコレド日本橋が建っています。ここは以前は東急百貨店であり、

その昔は白木屋があった所です。白木屋は寛文2年(1662)の創業でしたが、昭和7年の大火の後

東急に変わり、2004年にコレドに変わりました。私が東京に住んでいたころの思い出はやはり東急

百貨店です。

コレド日本橋

よく考えてみれば日本橋に来たのは45年ぶり。懐かしさを通り越して浦島太郎状態です。

あの時はまだ二十歳。紅顔の美少年だったころです。(笑)。お金がなかったのであちこち歩いて

廻っていました。思えばあのころから歩くのが好きだったのですね。(笑)。

当時、東急百貨店の入口に「白木の名水井戸」があり、「なぜここに井戸があるのか?」と不思議に

思った記憶が残っています。

説明書きによると「江戸城下町の建設に伴って埋め立て造成された下町地域は、かつてその大半が

浅瀬や海であったため、10間(約18m)以下の浅い深度の掘井戸(ほりいど)の水では塩気を帯びて

飲料水には使えませんでした。こうした中、白木屋二代目は、正徳元年(1711)から良質な水を求めて

井戸職人による鑿井(さくせい)を進め、2年に及ぶ難作業の末、七丈五尺〈約22.7m〉の深度まで

掘ったともいわれています。深く地面を貫くことで加圧された清水が湧き出た白木屋の井戸水は、

飲料水に適した「白木名水(霊水)」として評判になりました。

現在はというと、裏手の広場に移設されているそうです。もちろん井戸自体は無くなっています。

その時に入ったお店が「日本橋たいめいけん」でした。昭和6年創業の老舗洋食店で、鬼平犯科帳等

で知られる、作家の池上正太郎氏が通った店としても有名です。かなり高い値段でしたが、ハヤシライス

を食べた記憶があります。

都市開発の為、ここにあったお店は閉店し、別の場所(先程の日本橋の向こう側)に移転したそうです。

45年ぶりに食べようかとも思っていましたが、今回は断念しました。

高島屋と丸善の間を進むと道路の中央分離帯に「ヤン・ヨーステンの碑」がありました。この方は

江戸時代初期に徳川家康に仕えたオランダ人航海士で、日本名は耶揚子(やようす)と言い、「八重洲」

の名前の由来になった方だそうです。

個人的意見ですが、この碑の顔は少し不気味でした。

ヤン・ヨーステンの碑 日本橋から銀座方面

この近くに歌川広重の住居跡があるはずで、53次を歩くにあたり、敬意を表して訪問しようとしたの

ですが、現地の案内が全くなく、持っていた地図でもよく場所がわからなかったので断念しました。

今回の反省として、もう少し縮尺の大きな地図を用意した方が良いとわかりました。

先に進むと京橋に10:45到着。京都に向って初めて出会う橋であるので京橋というそうです。当時は

京橋川に架けられた橋でしたが、川は埋め立てられてしまって、上には高速道路が通っています。

ここが日本橋から1kmになります。

京橋1丁目

昔の面影は何もありませんが、橋の親柱(親柱とは橋の四隅にある柱のこと)が記念碑として残り、

銀座煉瓦の碑もあります。その隣には明治初期に街灯として設置されたガス灯(復元)も立っています。

その隣に警察博物館がありました。ついでに面白い形の交番もありました。

橋の親柱 警察博物館 変わった建物の交番

道路の向こうには江戸歌舞伎発祥の記念碑があります。寛永元年(1624)に初代中村勘三郎率いる

猿若座が初めて芝居興行をおこなったのがこの場所だったそうです。その隣には京橋大根河岸跡と

いう碑もあります。記録を残そうという努力が感じられます。

江戸歌舞伎発祥の記念碑

皇居附近では鍛冶橋とか、呉服橋とか橋の名前の地名が多いですが、江戸城の堀に架かっていた橋

の名前で堀が埋立てられて名前だけが通りの名として残りました。東京はあちこちの川を埋め立てたり

暗渠にしましたから。

鍛冶端通り

京橋の先が銀座1丁目。銀座は1丁目から8丁目まであり、江戸時代の町割りが比較的良く残って

いるといわれています。銀座通りの車道の部分が昔の街道の幅だったそうで、江戸時代にこの幅の道

があったのは驚きです。

三越の前で丁度11:00になりました。交差点の斜め前に銀座千疋屋があります。数年前に妻と30年

ぶりで銀ブラをした時に入店し、フルーツパフェを食べました。絶品でした。

次の2丁目右手には、江戸時代銀貨を鋳造した役所が地名の起こりとなったことを書いた「銀座発祥

の地の碑」があります。

銀座1丁目 銀座発祥の地の碑

銀座4丁目交差点が昔の銀座の終点で、この先は尾張町と呼ばれ老舗の店が軒を並べていた所です。

もちろん現在も有名ブランドのお店が建ち並んでします。(当然ビル街ですが。)11時からオープンの

お店の前にすでに人だかりができていました。そのせいもあって歩道は人でいっぱいです。歩くのに

支障が出るくらいです。外国の方も多いです。

テクテク歩いて8丁目を過ぎると新橋に到着です。11:15。新橋は朝鮮通信使を迎えるために新設

された橋で、現在ではここも上に高速道路が走っています。

そのすぐ手前にある「柳通」の所に、右手の植え込みの中に「銀座柳の木発祥の記念碑」がありました。

ひっそりと置かれていて気付いていない人も多いかと思います。二代目と書かれた看板のある柳の木が

ありました。もう一つかつての新橋の親柱もありました。

銀座柳の木発祥の記念碑 二代目の柳の木 新橋親柱

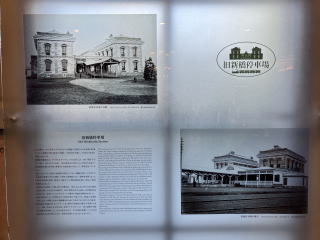

それから新橋は鉄道発祥の地として有名で、鉄道唱歌で「♬汽笛一声新橋を~」と歌われた当時の

「旧新橋駅」も復元整備されました。0哩標識やレールがわずかに残され、昔のプラットホームも復元

されていました。昔の写真とは微妙に違っていますがそれもまたご愛敬かと。

旧新橋停車場のレプリカの建物 旧駅舎の階段(史跡)

旧新橋停車場駅の説明板

旧線路 Oキロポストの碑 説明板

旧新橋停車場のホーム(史跡)

ここで頃合いなので昼食にします。周りにお店がいっぱいありますので食事には困りません。が、すでに

お店の前には人が並んでいます。どこか有名なお店に入ろうかなどとも考えていましたが、無理みたい

ですので、吉牛作戦(吉野家のような回転の速いお店で食べること)で行くことにしました。

ところが駅の近くの吉野家も駅蕎麦の店もすでに満員状態。待っている人が並んでいます。時間も押して

いますので、コンビニでおにぎりを買ってユリカモメに乗ります。

余談ですが、ユリカモメは今年開業29年だそうです。開業した時は大きな話題になりましたが、早いもの

ですね。

ここでちょっと寄り道です。新橋駅からユリカモメに乗ってお台場に向かいます。行先はFテレビでは

なくお台場海浜公園です。11:45着。ここにある日本2百名城の「品川台場」を攻城しました。

ここも江戸時代に関係しています。江戸末期に、ご存じペリーさんが4隻の黒船を率いてやってきて

開国をせまり、徳川幕府は大慌て。防衛策の一つとして品川沖のここに砲台の台場を築いたのです。

ここは現在では東京でも有数の観光地です。台場の意味を知らないでにぎやかにはしゃいでいる

方も多いですが、それも時代というものでしょう。

結構広い砂浜があり、入り江ではサップやカヌーをやっている人もいました。親子連れが波打ち際で

はしゃいでいました。近くのベンチに腰を掛けて昼食です。

お台場公園から入り江越しに第3砲台跡 先にベイブリッジ

食後に、お台場跡まで歩きましたが結構距離がありました。公園の入口から10分ほど歩いて11:55

に到着。

第3砲台跡は結構広いです。第3というからには他にもあるということ?調べてみたら、お台場は当初

全部で11箇所計画され、実際に第1~第7番までと途中で追加された御殿山下台場が工事に入りました。

資金不足かそれとも何か理由があったのかはわかりませんが、結局完成したのは第1~第3と第5と

第6と御殿山下台場の6カ所だったそうです。

現存しているのは2は祖だけで、この公園として整備されている第3砲台と、もう一つ第6六台場は自然

豊かで学術的にも貴重な史跡として海上に保全されています。

浅瀬とはいえ海を埋め立てて島を作ったのですから、1日当たり1万人近い作業員を投入し、総工費は

75万両(諸説ありますが、現在の貨幣価値で約700億円)だったそうです。皮肉なことにこの費用が赤字

の幕府の財政をさらに悪化させたという説もあります。

日本お得意の突貫工事で、わずか1年で完成させたそうです。これもは1年後にやってきたペリー

さんも驚いたらしいです。事実、ペリーさんは江戸湾からの入港を諦め、艦隊は浦賀まで引き返し、

1度目の来訪と同じく浦賀から上陸することになりました。

実際にこのお台場からは1発も打つことなく明治を迎えました。

第3砲台跡 お台場砲台の説明板

砲台跡からは前方にビル群が聳えています。かつてここの先には海しかなかったのですが、今では

大きな街ができています。タワーマンションと呼ばれる高層のビル群が林立しています。

お台場の砂浜とビル群 Fテレビ

寄り道をしましたが、新橋駅に引き返し、駅から先に進みます。12:30。

新橋の交差点の左手に新橋の親柱が残され、隣の一角が小さな公園になっていて、そこに「銀座栁の

碑」があります。「♪昔恋しい銀座の柳~~」と言っても知らない方がほとんどでしょうね。私も「懐かしの

歌謡曲特集」で聞いた記憶があるくらいですから。

新橋を越えた左手一帯はかつて広大な「汐留貨物駅」があった場所です。若い頃に仕事の関係で

中に入ったことがありましたが、その広さにただただ唖然として、「さすがに東京は違うなあ。」と

感心した記憶があります。

現在は再開発されてビル群となってしまっていて、面影は全くありません。

さらに進んで鉄道のガードをくぐると左手角に「日比谷神社」があります。随分新しいので調べて

みると、都市計画の関係で平成21年にこちらに移転してきたとのことでした。祭神は豊受大神なので

伊勢神宮系の神社です。

日比谷神社

東海道は新橋を過ぎると第一京浜となります。ここの交通量はご存じの通り、大量の排気ガスの中を

歩かないといけません。他の方のブログで得た情報で「芝神明商店街を通ると良い」に従い、看板を

見つけて商店街の中を通りました。芝神明商店街は賑わっていそうな感じですが、今日は振替休日の

午後のせいか閑散としていました。商店街を抜けた所を右折すると「芝大神宮」に到着です。

周りを高層ビルに囲まれた所ですが、大きな石の鳥居がありました。12:45。

芝神明商店街 芝大神宮

寛弘2年(1005年)に創建された由緒ある神社で、鎌倉時代から源頼朝や多くの武将に崇敬されて、

江戸時代には家康より15石の社領を賜ったそうです。また、文化2年(1805)に町火消し「め組」と

相撲の力士たちの乱闘事件が起きたことでも有名だそうです。(め組といえば暴れん坊将軍ですね。)

境内の狛犬はその「め組」が奉納したものだそうです。

参拝を済ませ先に進みます。

歩き出してほんの数分で「大門」という交差点があり、右折すると、正面に増上寺の大門が見えます。

大門 三解脱門と東京タワー

増上寺が開かれたのは、明徳4年(1393年)、浄土宗第8祖聖聡(しょうそう)上人によってです。

浄土宗の東国の要として発展し、家康が徳川家の菩提寺として選び、以来2代秀忠をはじめ、6人の

将軍の墓所が設けられています。

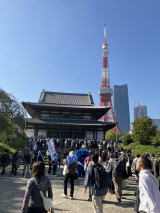

大門をくぐった先にあるのが「三解脱門」です。先程の大門よりはるかに大きいです。12:50。

三解脱門は慶長16年(1611)の建立で重要文化財です。大殿と称する本堂に当たる建物は立て

直されたそうです。もう一つのこのお寺の定番スポットは、境内から背景に東京タワーが入る景色です。

三解脱門 大殿と東京タワー

徳川幕府の崩壊後、徳川幕府と関係が深かったためか、明治維新後の神仏分離などの影響もあり

寺の規模は大幅に縮小したそうです。往時は現在の芝公園が全部寺の境内に入っていた位の広さ

だったそうです。何しろ、現在でも大門の先に車道や交差点があるくらいですから。

参拝しようと山門をくぐって進もうとしましたが、境内はすごい人です。何かのイベントみたいでテレビ

の撮影も来ていました。ですが内容はお寺とは関係ないことでした。「どこかほかでやってくれ。」と突っ

込みを入れたかったのですが、とても声は届きそうにありません。大殿にも近づけないので、階段の

途中から参拝しました。

東海道まで戻り、さらに進んで古川に架かる金杉橋を越え、やがて大きく右にカーブして行くと、日比谷

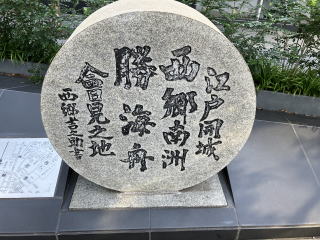

通が右手から合流して来て、その交差点の左手の「三菱自動車」のビル脇に「西郷隆盛と勝海舟の会見碑」

があります。13:30着。

慶応4年(1863)、西郷隆盛と勝海舟はこのあたりにあった薩摩藩邸で会見し、江戸城無血開城の

交渉を行いました。この交渉が決裂していて江戸が焼け野原になっていたら、(事実、勝海舟はこの

交渉が決裂したら、江戸の町に火を放って新政府軍に対抗しようとしていたそうです。)日本の歴史は

変わっていたでしょうね。東京が首都になっていなかったかも。歴史の1ページですね。

西郷隆盛と勝海舟会見後の碑

説明板

この付近のお寺は当時外国の領事館になっていたところが多いそうです。東海道からは少し外れて

いるので立ち寄りませんでした。

その先の「札の辻交差点」は、ここに高札場があったので「札の辻」というそうです。ですが碑などは

見つけられませんでした。

そこを過ぎて右手のマンションの奥に「御田八幡神社」があります。由緒ある神社で江戸町民に人気が

あったそうです。

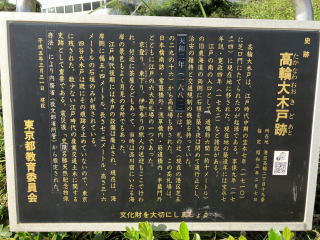

その先の左手に国史跡の「高輪大木戸跡」があります。13:45着。

江戸時代は町ごとに木戸を設け、自身番をおいて警固させていました。江戸の入口であるため高輪

の木戸は大木戸と呼ばれました。旅人が送り迎えされるのもここまでであったと言われています。

ここで水杯を交わして別れたそうです。(諸説として、実際には品川まで行き、そこで泊まって宴会を

したともいわれています。もう一つ、木戸と言ってもそれほど厳重なものではなく、いろいろな方法

“袖の下”や“木戸の横の裏道を抜ける”で通れたそうです。)

写真の通り、現在では草が伸び、知らない人は素通りしてしまうでしょうね。

高輪大木戸跡 説明板

すぐ近くに「日本橋から6km」の看板がありました。ということは品川宿まであと2kmです。

距離標示板

その先には新しく開業したJR山手線の駅、「高輪ゲートウエイ駅」があります。駅の周辺には新しい

大きなビルがいくつも建設中でした。この景色を見ると「東京独り勝ち」と言われるのがわかる気がします。

地方の衰退とは別世界がありました。(ここに住んでいるとそうしたことに気付かないのかもしれません)

このあたりは昔は牛町といい、荷物運搬用の牛飼いが多かったそうです。ここから各地に牛車を派遣

したそうです。江戸時代のトラックターミナルというような町だったのですね。

さらに進んで泉岳寺交差点を右手に入って、泉岳寺に到着しました。13:55。

山門のすぐ隣にマンションが建てられるときに景観論争が起きたと記憶していますが、今日見た感じ

では、それほど違和感は感じません。

泉岳寺山門 中門

本堂

ここは言うまでもなく忠臣蔵(おそらく日本人で知らない人はいないのではないかと思う事件というか

物語です。)の赤穂浪士四十七士の墓所であり、浅野内匠頭や奥方の墓もあります。四十七士の墓所

には今も線香の香りが絶えないそうです。私もお線香を備えさせていただきましたが、確かにそれぞれ

のお墓の前には、お線香の燃えた灰が山と積まれていました。

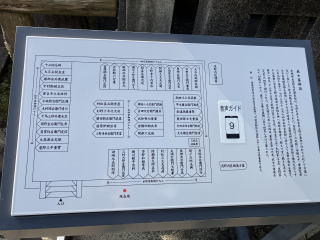

赤穂浪士四十七士の墓所 四十七士の墓の位置図

寺の先の右手に「高輪海岸の石垣石」という小さなモニュメントが残っています。「江戸時代に、高輪

海岸に沿って造られた石垣に用いられたものです。」というあっさりした案内板でした。

お寺を出て10分ほど歩くとようやく品川駅に到着です。14:20。

今回はここまでです。実はもう少し歩いて品川宿の中心まで進む予定でしたが、足が痛くてたまりません。

無理をしてはいけませんので、ここから電車に乗ります。

そういえば、今朝品川駅から東京駅まで山手線に乗ったのですが、6駅を12分でした。その区間を

歩いたら約2時間。文明の利器はすごいですね。鉄道を敷いていただいた方たちに感謝です。

もう一つ寄り道です。二百名上の小机城跡を攻城しました。

新横浜駅の一つ先にある小机駅から歩いて10分ほどです。

住宅地の奥といった場所にありました。それほど高いという訳ではないですが、小山に築かれた城です。

北条氏の関係の城だからでしょうか、なかなか見事な空堀がありました。

入口からの道 空掘

空堀

空堀 本丸跡の冠木門

攻城を済ませ、帰路に着きました。