西国札所・番外の「花山院菩提寺(かざんいんぼだいじ)」は、播磨國(はりまのくに)現在の兵庫県

三田市尼寺にある、真言宗花山院派の寺院です。山号は「東光山」、本尊は「薬師瑠璃光如来」です。

この寺は、インドから紫の雲に乗って播磨國(現・兵庫県)へと渡って来たとされている「法道仙人

(ほうどうせんにん=インドの仙人)」が白雉2年(651)に開いたと伝えられています。

その後、源頼光が堂塔伽藍を建立し、寺院として整えて行きます。

余談ですが、法道仙人は、播磨國一帯の山岳などに数多くの寺院を開いた人物だそうです。

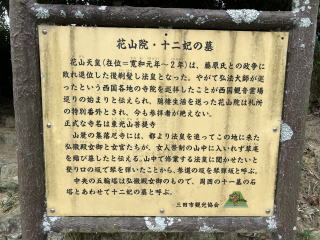

西国三十三ヶ所巡礼の「中興(ちゅうこう)の祖」、第65代花山天皇は19歳で出家され、正暦5年

(994)この地で隠棲。寛弘5年(1008)41歳で亡くなった後、法皇の菩提を弔う寺となり、花山院

菩提寺と呼ばれるようになりました。ちなみに、花山天皇がご剃髪されたお寺が、番外・元慶寺です

正暦3年(992)ごろ、西国三十三ヶ所観音霊場を巡礼した花山法皇が、第25番播州清水寺に

登った際に、東方の山上が光り輝くのを見て深く心に留めた地であり、巡礼を終えた花山法皇は

再びこの地を訪れ、41歳の生涯を閉じるまでの約14年間を過ごしたとされています。

西国三十三ヶ所巡礼中興の祖である花山法皇ゆかりの地と言う事で番外寺院となっています。

かつてはこの花山院を最初に参詣してから巡礼の旅に出発したとも言われています。

JR相野駅から三田駅迄電車で移動。13:10到着。三田はかなり大きな街です。駅には神戸電鉄も

乗り入れていて、神戸市内までの路線があります。新開地行きの電車もいました。実は今年の春に

六甲山に登った時、有馬温泉の宿が取れなかったので、この三田に泊まろうかとも考えました。

駅からお寺までは7km程なのでレンタサイクルを借りようと案内所に行くと、「今日は点検の為15時

までの貸し出し時間となります。」とのこと。先日電話した時にはその話は教えてもらえませんでした。

とても2時間で往復と参詣は無理。仕方なくバスで行くことにして,、バス停を教えてもらって向かいます。

ところがバスの時刻が私が調べた時間と違っています。よく見ると10月1日から時刻と料金が改定と

なっています。そういえば私がHPで調べたのは9月末・・・。次のバスはなんと2時間後。予定がすっかり

くるってしまいました。

「何とかしてくれ、神姫バス。」

余談ですが、この時先程の案内所の方がバスの時刻が変更になっている事をわざわざ伝えに来て

くれました。お気持ちに感謝しましたが、状況は変わらずで、駅前のパン屋でパンを買って食べながら

対策を考えました。

結局タクシーを使う以外に方法はなく、駅前のタクシー乗り場からタクシーに乗ってお寺に向かいます。

ですがこの判断が、結果としてもっとも良い行動となりました。

駅から10分ほどで山麓の駐車場に到着。ですが山上の駐車場まで行ってもらうことにしました。

その理由は天気です。いつの間にか空を黒い雲が覆っています。いつ降ってきてもおかしくない状態です。

時間短縮の為にも山上までタクシーで行くことにしました。

余談ですがこのタクシーの運転手さんは話好きで、観光案内や美味しい食事などを説明してくれました。

この時期の名産「丹波の黒枝豆」を強く推してくれました。ビールのつまみに最高だそうです。残念ながら

これから四国遍路があります。今回は諦めました。

山麓から山上までは、車のエンジンがうなりをあげるほどの急坂です。噂には聞いていましたが、結構

どころか本当にきつい坂です。これを歩いて登るには20~30分かかるでしょう。

車なので何の苦労もなく山上の駐車場に到着しました。乗用車はこの駐車場までくることができます。

料金は3,400円と少し高かったですが、自転車を借りても2,000円かかるので、時間と体力を節約

したと思えば。

駐車場のすぐ横に山門があります。山寺らしい風情の山門です。両脇には仁王像が祀られていました。

左右の仁王像は恐ろしい形相で睨みを利かしています。仁王像は鮮やかに朱色が残っていて、立派

なものでした。

山門 仁王像

ちなみに、山門は、正式には「三解脱門(さんげだつもん)」という、三つの解脱=悟りを求める者と

仏教を学ぼうとする者だけが通れる関所の役割をしているそうです。

門をくぐってすぐの正面に「手水鉢」がありました。お地蔵さまが正面におられました。

手水鉢とお地蔵さま

そのすぐ右側が石段になっていて、上部にいくつかのお堂が見えています。石段を登ると、お堂が2つ

並んでいます。

左手が「花山法皇殿(本堂)」になります。最初にこちらにお参りです。内陣中央にご本尊の十一面観音

立像、右に花山法皇坐像、左に弘法大師坐像が祀られていました。右脇には賓頭盧長者像が置かれて

いました。

右隣に薬師堂があります。花山院は、西国49薬師霊場でもあるので、薬師堂があり、もう一つの本堂

にあたります。内陣にはご本尊の薬師瑠璃光如来坐像、両脇に日光と月光菩薩立像、さらにその両脇

に十二神将が祀られていました。

余談ですが、花山院菩提寺には、観世音菩薩は祀られていません。薬師堂に寺の本尊、「薬師如来」

が祀られています。

花山法皇殿(本堂) 賓頭盧長者

薬師堂 薬師堂内部

余談ですが、源頼朝が熱心な観音様の信者であり、西国三十三観音の存在を知り、鎌倉に幕府を

開いた折りに、ぜひ、東国にも西国のように観音霊場を興したいとの願いを持ち、実現したのが坂東

三十三観音と言い伝えられています。

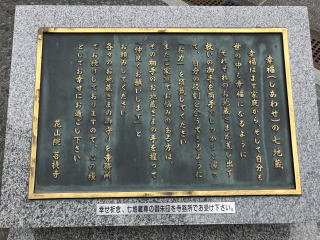

薬師堂の右側に幸福(しあわせ)の七地蔵があります。7体の地蔵尊が安置されていて、それぞれの

地蔵尊が差し出す、救いの手をしっかりと握ると、自分の役割を全う出来る力を頂戴できるそうです。

ちなみに7体は「祖父地蔵」「祖母地蔵」「父(夫)地蔵」「母(妻)地蔵」「子供地蔵」「結び地蔵」「賢者地蔵」

だそうです。しっかりと7体の手を握りました。

幸福(しあわせ)の七地蔵 説明板

賢者地蔵 結び地蔵 子供地蔵 母(妻)地蔵

父(夫)地蔵 祖母地蔵 祖父地蔵

薬師堂の反対側に「花山法皇御廟所(墓)」がありました。石垣と玉垣がありますが、小さな祠と

「宝篋印塔」と古木があるだけの質素なものです。この方のおかげで現在の西国三十三観音巡礼が

あると言っても過言ではありません。しっかりとお参りさせていただきました。

花山法皇御廟所(墓)

境内は横に細長い形です。花山法皇殿(本堂)と薬師堂の前を通ってその先に向かいます。途中に

修行大師像がありました。弘法大師・空海が、錫杖と鉄鉢を手に諸国を巡歴されたときの行脚姿像です。

弘法大師・空海は、説明不要かと思いますが、平安時代初期の僧であり、真言宗の開祖です。

私が現在やっている四国八十八カ所を開所した人でもあります。

石碑があり、「石段の蟻を見ている佛かな」と書いてありました。名句だと思います。

その隣に「荒神堂」がありました。

荒神堂 修行大師像

その先に寺務所入口の門があります。なかなか立派な門です。この奥に納経所があります。

門を入ると左手に鐘楼、正面に不動堂があります。

鐘楼 不動堂

その奥にあるの寺務所でしょうか?なんだかこの建物がこのお寺で一番立派なような気がします。

この建物の横に納経所がありましたので御朱印をいただきました。

ちなみにですが、ここのご住職は個性的な方で、いろいろな話がHPやネットに乗っていました。

少しお話をしましたが、仏の教えや修行ということに真摯に取り組んでいることがよくわかりました。

確かに最近は御朱印集めと言われるスタンプ帳のような感覚で、本堂にお参りもせずに御朱印だけ

をもらう方もいるようですので、そういう人に対して厳しい言葉が出るのかもしれません。

社務所

寺務所の前の境内の南側は展望所になっています。

下の写真の眺めが広がっています。標高374mの有馬富士や千丈寺湖、遠く瀬戸内海(播磨灘)

が見えています。春に登った六甲山も見えます。兵庫県景観50選に選ばれ散るようです。

展望所にある案内には小豆島まで見えると書かれていますが、「本当かな?」と思います。先程の

播州清水寺では淡路島は見えましたが、その先は見えなかったです。ここも同じですが、冬の晴れて

空気の澄んだ日には見えるのかもしれません。

六甲山 手前が千丈寺湖 奥に瀬戸内海

最初HPでこのお寺の境内を見た時かなり広いと思いましたが勘違いで、15分ほどで納経まで済ま

せられました。縮尺を勘違いしたのか?

仁王門をくぐり、花山院を後にして下山開始です。急坂を歩いて下ります。

この坂は半端な斜度ではありません。先週の熊野古道でも急坂がありましたが、こちらの方が上かも

です。滑らないように慎重に降ります。下りだから楽という訳ではありません。ひざを痛めるのはむしろ

下りです。

途中に「二丁」の石柱がありました。山上は八丁ですので、坂を下るのに必死で見落としたようです。

その下には神社がありました。名前を確認し忘れました。

二丁の石柱 神社