第三十二番 繖山 観音正寺 参拝日2023年10月14日

所用があって滋賀県は琵琶湖畔に家族で車で出かけることになったので、この機会を逃すまじと

三十三観音の中でも難所の一つと言われている観音正寺に出かけることにしました。

西国三十三所第32番札所の

この

聖徳太子が琵琶湖を訪れた際に人魚が太子の前に現れ、人魚が説明するには「自分は漁師で

無用の殺傷をしていたために人魚の姿になってしまった。観音を作って供養してほしい。」と主張しま

した。そして太子はその人魚の願い通り自ら千手観音を刻みお寺を作りました。それが現在の

観音正寺として知られるようになったそうです。

寺自体はそれほど大きくないのですが、同じ山には日本五大山城の一つとしてとして知られる

日本100名城の観音寺城があり、隣接(というか一体化)しています。歴史の古い寺とお城を両方

楽しめる場所になっています。

実はこの城には登城したのですが、その時は西国三十三観音をまだ巡礼していなくてスルーして

しまいました。

その時は山麓から山道の階段をかなり登った上った記憶があり、「また登るのは大変だな。」と思って

いました。

麓から本堂までは1,200段の石段で、所要時間約50分。(以前に登りましたが、体力に自信のない

方はやめた方がよいです。特に夏場は。修行なので登るべきだと言う方もいますが、人それぞれです。

自分に合った方法で巡拝してください。)

車だと山上の駐車場まで登れますが、表参道山上駐車場からは急な石段が続きます。400段ある

そうです。

このため、さらに楽に登れる裏参道山上駐車場を利用しました。こちらは駐車場から10分程度歩く

だけでお寺にたどり着けます。

7:45に山上の駐車場に到着。さすがに車だとあっという間に登れます。駐車場に車を停め、山道

を歩きます。ほとんど横歩きに近い道でした。

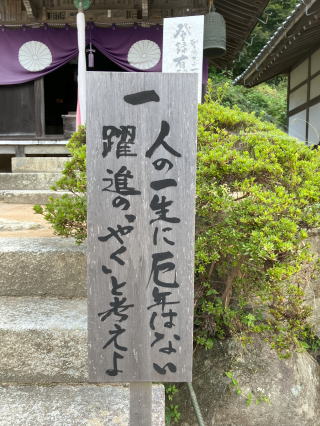

この道には1~33までの格言が書かれた木札が設置されていて、その言葉を噛み締めながら登ると

良い修行になります。(笑)

ちなみにこの格言は、「参道ことわざの道」という冊子にもなっています。本堂で購入可能だそうです。

その1「人の一生に厄年はない!躍進の『やく』と考えよ。」この格言が気に入りました。このポジティブ

なマインドでいれば厄年も気にならないですね。悪く考えないようにすれば何事も良しです。

格言一

10分かからずに山道を歩き終えて境内の入口に到着しました。一番乗りで丁度お寺の方がゲートを

開けているところでした。

出迎えしてくれるのが門の中でなく外に立っている仁王像。なかなか迫力のあるブロンズ製の像です。

実はこのお寺には山門がありません。というか、そもそも仁王像の外にすでに鐘楼があります。この

配置は初めて見ました。仁王像の先に拝観受付があります。入山料は500円でした。

仁王像 鐘楼

実は、先ほど裏参道を車で登ってきたときに通行料として600円払っています。併せて1,100円。

安いとは言えない金額ですが、このような山の上のお寺を維持するのにはお金がかかるのでしょう。

協力金と思うことにしました。

鐘楼の右手にトイレがあります。このトイレは最近建てられたようで真新しいです。(ウオシュレットも

ついていました。)トイレに標札が掲げられていて「烏瑟沙摩明王(うすさまみょうおう)」と書かれて

います。「烏瑟沙摩明王」は汚れたものや悪を転じて綺麗にする明王で、不浄の場所(トイレ)に祀ら

れています。「下」の神様でもあるようです。

ちなみにトイレには「善男子」の標札がありました。男性用のトイレを表しているそうですが、たとえ

古刹・名刹のトイレであってもこの標示をしているのは本当に珍しいです。

境内は細長く、一番奥の本堂まで一直線になっていて、その両側に堂宇などがあります。

境内に入ると右手に「銭洗い弁天」と「茶所」があります。茶所というのは初めて見ましたが、どうやら

書院のようです。現在では休憩所のようなところでした。

銭洗い弁天 茶所

その先の左側に樽で作られ屋根が藁葺という小さな祠がありました。これは北向観音を祀っているの

だそうです。印象に残る祠でした。別名「一願地蔵」とよばれていて、堂内に書かれているお地蔵様の

御真言を7回唱えれば、悩みを取り除き、一つ願を叶えてくれるといいます。

北向観音の祠

さらにその先に進むと参道の左手に「大日如来」の祠があ知ました。こちらはコンパクトなものでした。

一見、お地蔵さまと間違えてしまいそうです。

脇侍として並んでいるのは子育て地蔵さま。本堂で前掛けを買って、子授け・子育て・家族繁栄を

願ってお地蔵さんに前掛けをかけると福を授かるそうです。

大日如来の祠

さらにその先には「濡佛(ぬれぶつ:戸外に安置されている仏像:鎌倉の大仏と同じタイプです)」が

ありました。高さは台座を含めると4mくらいありました。

「濡佛」はもともとは江戸時代から安置されていたようですが、第二次世界大戦時に供出され、

現存のものは以前のままの姿を映し,、昭和58年(1983)に再建されたものだそうです。

この「濡佛」の胎内には信徒が書写した写経が納められているそうです。

濡佛

さらにその先には大きな杉の木がありました。真直ぐに空に向かって伸びていました。

白蛇大明神を祀る霊杉だそうです。

杉の霊木

その横、参道右側にようやく「手水舎」がありました。普通はもっと手前にあるのですが。

手水舎

その左に「護摩堂」があります。観音正寺では修験も行っているようで、ここの護摩堂が繖峯修験道

の根本道場になっています。

その隣には聖徳太子を祀る「太子堂」もありました。

当然、境内には聖徳太子の像もありました。かつての1万円札に描かれていた肖像とは少し違い

ます。(写真はうまく映りませんでした。)

太子堂 護摩堂

最後に境内の一番奥に本堂があります。

本堂は明治期に彦根城の欅御殿(けやきごてん)を移設したものでしたが、平成5年(1993)の原因

不明の火災で本堂、重要文化財に指定されていた本尊千手観音立像、そして大師にお願いをした人魚

のミイラなどを焼失しています。焼失するまで創建の由来である「人魚のミイラ」も安置されていたとか。

見たかったですね。(他の所では秘仏のミイラが実は・・・。というのもありましたが、それはそれで良い

のではと思います。)

平成16年(2004)年に新しい木造入母屋造の本堂が作られました。そのため、境内の建物は

比較的新しいものが多いです。やっぱりこのような山の上だと自然災害も多いんでしょうね。お寺に

限らずお城の火事の原因はやはり落雷だそうです。

本堂

ちなみに、本堂に入るのは通常、正面からではなく右側面からになります。そちらに回り本堂内に入る

と本尊を直接拝観することができます。

本堂に祀られている総白檀の千手千眼観世音菩薩座像は、インド政府から特別な許可を受けて輸入

された香木「白檀」の原木23トンを使用してつくられたものだそうです。

実はインド産の白檀は禁輸品目で、原木は国外に持ち出せません。住職がインド政府に何度も何度も

お願いして、なんとか特別に23トンもの原木を持ち帰ることの許可を得たといいます。

それで造られたのが現在の御本尊というわけです。像高6.3m、座高約3.5mという日本最大級の

大きさを誇る巨大な仏様でした。

この御本尊は常時公開されています。西国観音で本尊を見れるところはほとんどないので、ちょっと

得した気分になりました。ほんのり白檀のいい匂いがした気がしました。(気のせいだったかも)

本堂内部

本堂の縁からは周囲の風景を一望できます。美しい田園風景が広がっています。正面に見える山は

比叡山系の山かと思いますので、その手前が琵琶湖でしょう。

本堂横からの風景

観音正寺と隣接しているお城が観音寺城です。日本100名城、日本五大山城に含まれる名城です。

10年程前に登りました。

境内からも「観音寺城」の旗がなびいてるのが見えます。ちなみに、観音正寺は観音寺城のスタンプ

(日本100名城めぐり)設置場所でもあります。私はスタンプの収集をしなかったのでここには来ません

でした。(境内の北西にある扉を開けて山道を進むと観音寺城まですぐです。)

余談ですが、観音寺城は六角氏の居城でしたが、織田信長に攻められて落城。(観音正寺も全焼して

います。その後、慶長年間(1596年〜1615年)に再興され、現在に至ります。)現在は石垣や土塁

のみが残るのみですが、この城は多くの人がイメージする「天守がある=城」ではなく、典型的な「山城」

で、もともと天守はなかったようです。「歴史的にも価値が高い」といわれるお城なので、歴史に興味が

ある方&城好きの方は是非どうぞ。石段登りで昔の方の苦労がよくわかります。(笑)

実は日本百名上はすべて登り、現在2百名城を攻城中ですが、山城は本当に登るのが大変です。

「なぜこんな山の中に?」とよく思うのですが、それだけ便利さよりも守りを重点的に考えていたという

ことなのでしょうね。

それから、何故かはわかりませんが、本堂の右側には石垣というか大きな石が積まれた所がありま

した。観音寺城のものでしょうか?

石垣?

ただ置いてあるだけでなく、しっかりと石積みになっています。

向かって右端の方、石積みの上部に小さい七重塔があります。中央部分から左側部分荷は観音像と

魚濫観音が安置されていました。お寺の謂れでもある人魚像らしきものもありました。

人魚像

観音寺城は家臣を多く山の上に住ませ、まるで山の上に町があるかのように発展していたそうですが

この観音正寺も山の上の町に組み込まれ、観音寺城に関係する人たちが多く訪ねてきていたのでしょう

ね。

余談ですが、駐車場から寺までの山道の途中に「奥の院」があります。

そこに向かう道は石階段というより自然石の乱積みであり、しかも勾配が急で、上りはともかく下りは

かなり危険です。

実際に行ってはいませんが、奥の院手前は垂直に近いとんでもなく急勾配の乱積み石段を上らな

ければならないそうです。

もう少し何とかしたらどうかとも思いましたが、奥の院の岩屋は昔は僧の修行場となっていたようで、

秘密の場所とされており、一般の人は立ち入ることができなかったとそうなので、この状態が正しいの

かもです。

車に戻り、本来の目的地に出発です。家族サービスです。

難関の寺と思っていた観音正寺を無事に楽に打つことができ、ラッキーでした。