三十三観音巡拝ツアー二日目です。朝6時に宿を出て、6:29発の電車に乗り、東舞鶴駅から

JRで松尾寺駅に移動。ほんの6分で到着です。

実は朝起きた時には雨が降っていて、「今日は傘か。」と思っていたのですが、松尾寺駅に着いた時

には止んでいて、道路も乾いていました。6km東に移動しただけなのにびっくりです。これぞ御仏の

御加護というものでしょう。

ちなみにですが、この松尾寺駅の駅舎は歴史のある建物で国の登録有形文化財となっています。

そこに北陸新幹線開業のポスターが貼ってあるのは不思議な感じがします。

また、駅の半分が改装されてお店になっていました。販売所と休憩所があるみたいですが、さすがに

この時間に開いていませんでした。

松尾寺駅

松尾寺は駅から約3km離れた地点にあります。JR松尾寺駅は無人駅で、客待ちのタクシーはいま

せん。公共交通機関はバスがあるようですが便数は少なく、ここから歩くしかありません。歩くと1時間

近くかかります。が、これもまた修行でしょう。

駅を出て南の方向へ少し進むと国道27号線に出ます。国道を東に約10分歩くと松尾寺への標識が

あります。それに従い、左に入り北東の方向に進みます。この道は県道564号線です。

500番台の県道ですが、道幅は広くちゃんと舗装されており、松尾寺までは一本道で迷いことはあり

ません。山門下までこの道で車が入ることができるそうです。

分岐の標識

分岐の先に昔の「石の道標」の立っていました。下の方が草むらの中に隠れていました。

小さな標識が建てられていて「お寺まで車で5分、歩いて30分」と書かれていました。

その先でJRの線路を越えます。ほどなく周りが田圃から山の中に変わりました。

途中に「近畿自然歩道」の標柱がありましたが、その下に「「ごみを捨てるな!」の張り紙があった

のが悲しいです。

石柱 JR線路 近畿自然歩道の標柱

この道は、寺まで上りになっていますが、急勾配の場所は少なく、舗装されていることもあり、歩き

やすかったです。

てくてく歩いて分岐から30分程で石階段の下に到着です。7:20着。駅からちょうど40分でした。

しかし暑いです。上着を脱いでTシャツ姿になっています。

車の場合はもう少し先に駐車場があるみたいです。徒歩の場合はお寺に続くこの階段を登ります。

石階段がおよそ100段、4カ所に分かれていて、途中までは新しいものでしたが、上の2段は昔の

石段でした。最後の段にまできたら山門が見えてきます。山門は仁王門でかなり大きなものです。

石段

この仁王門は江戸中期、享保15年~享和2年(1730年~1802年)に建てられたものといわれ、

風格のある建物です。門には「青葉山」の山号が書かれた額が掲げられています。

ちなみに、この仁王門は京都府の文化財に指定されています。というかここは京都府なのですね。

他の方のブログには、「仁王門の内側の柱や天井、それに壁面などには写真のように千社札が

ビッシリと貼られています。『どうやって貼ったのか?』と思われるような所にも千社札が貼られている。」

と書かれていましたが、一枚も見当たりません。剥がしたのでしょうか?

それよりなにより、肝心の仁王様が2体ともお留守でした。

それから門に掲げられた扁額の「青葉山」の青の字は人の姿のようになっていました。色も違います

ので、気のせいではないと思います。

仁王門の内側にも「青葉山」と書かれた扁額が掲げられていました。2つもあるのは珍しいですね。

仁王門 仁王様はお出かけ? 扁額

境内側からの山門 山門全景

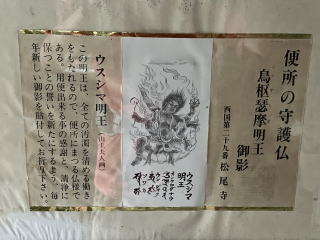

仁王門の手前右側に「烏蒭渋摩(うすしま)明王殿」の表示がある比較的新しい建物があります。ご存じ

の通り、烏蒭渋摩(うすしま)明王殿戸はトイレの事です。駅から寺までの間にはトイレを借りられるお店

などはないので、こちらのトイレを使いました。トイレの中には「烏枢瑟摩(うすしま)明王」(何故か表の表示

とは文字が異なっていました)の像が掲げられていました。「烏枢瑟摩明王」は全ての汚濁を清める働き

をもっているとされ、便所の守護仏とされています。

トイレを使えるありがたさに感謝し、汚すことなく使いたいと思います。

写真の明王像は、当然男性用のトイレに掲げられている明王様です。女性用はもちろん入っていない

のでわかりませんが、少し違うらしいです。

トイレの看板 トイレ内の看板

山門をくぐってすぐ右手に「霊宝殿」の建物がありました。宝物殿ですね。こちらは9:00からなので

当然まだ開いていません。

山門の先にも階段があります。ここまでに比べれば大したことはありません。(と思いたい心の声が

聞こえてきます。)石階段の周囲の庭園もなかなかのものです。

本殿までの石段

本殿へ続く最後の石階を上ればもうすぐです。階段の上に本堂の屋根が見えますが、気のせいか

小さいです。その奥にはシートで被われた大きな建物があります。

階段を登り切ってようやくたどり着いたところが境内の最上部です。ここが長い道のりのゴールです。

階段から見た屋根は献灯台の屋根でした。この屋根も宝形造りです。これは珍しいです。

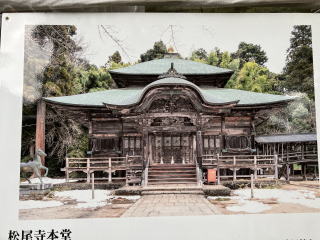

肝心の本堂は改修工事中で、シートで完全に覆われていました。がっかりです。

献灯台 後ろが

本堂の写真がないのではつまりませんので、工事用に設置されていた本堂の写真を載せておきます。

本堂写真

順番が後先になりましたが、この松尾寺の説明を記載します。

西国二十九番札所松尾寺は、京都府舞鶴市と福井県の境にある「若狭富士」とも呼ばれる青葉山

(699m)の中腹に位置するお寺です。

三十三霊場では唯一、馬頭観世を本尊とし、滅罪生善はもとより、農耕水産の守り仏として、或いは

牛馬畜産、車馬交通、更には広く競馬関係者の信仰を集めています。

境内の美しさ、収蔵する文化財の多さ、そして、江戸時代から伝わる珍しい宗教行事「仏舞」の行わ

れる寺としても有名です。仏舞は、「大日如来」「釈迦如来」「阿弥陀如来」三像の面をつけ、越天楽の

譜に合わせて優雅に、舞うもので、府の無形文化財にも指定され毎年5月8日に奉納されます。

寺歴には、「慶雲年中、唐の僧、威光上人が当山の二つの峰を望んで、中国に山容の似た馬耳山と

いう霊験のある山があったことを想起された。登山したところ、果せるかな松の大樹の下に馬頭観音を

感得し、草庵をを結ばれたのが、和銅元年(708)と伝えられる。

以来、今日まで千三百年を経ているが、その間、元永2年(1119年)には、鳥羽天皇の行幸があり、

寺領四千石を給い、寺坊は六十五を数えて繁榮した。当地方唯一の国宝の仏画も、美福門院の

念持仏であったといわれる。その後、度重なる火災にあったが、その都度、細川幽斉や京極家によって

復興され、現代の本堂は、牧野英成により享保5年(1720年)に着工し、10年の歳月をかけ享保15年

(1730年)に完工した。」とのことです。これも京都府文化財に指定されています。

本堂に祀られている本尊は8世紀初頭(10世紀末という説もあり)に刻まれた馬頭観世音菩薩で、

その胎内に威光上人が感得したとされる馬頭観音像が納められているそうです。

現在の本尊は松尾寺創建時の本尊そのものであるかどうかは定かでないそうですが、馬頭観音の

化身といわれた流木で刻まれたものとされているそうです。

なお、本尊は秘仏であり、直接の拝観は出来ませんが、お前立ちの馬頭観世音菩薩像は本尊と

そっくりに造られているとの事です。

胎内仏を含め本尊は約千年もの昔に造られたものということになるのですが、造られた当時のままの

形で現存しているのでしょうか?だとしたら、それだけの由緒のある仏像が何故、重要文化財に指定され

ていないのでしょうか?

がっかりしていても仕方ありませんので境内を回ります。

石段を上がってすぐ左手には土蔵のような建物があり、これは「経蔵」です。

経蔵も仁王門と同じく江戸中期、享保15年~享和2年(1730年~1802年)に建てられたものとされ

ており、京都府文化財に指定されています。

反対の右側には珍しい石で造られた上屋のない手水がありました。初めて見ると言っていいタイプ

でした。その対面には、子育地蔵とその隣になんだかよくわからないものがあります。石柱に書かれた

文字も読めなくなっていました。

手水 子育地蔵と?

その先には「鐘楼」があります。

その鐘楼の傍には大きな銀杏の木があります。この木は元永2年(1119年)に鳥羽天皇が手植え

した銀杏と伝えられています。この銀杏の木は舞鶴市文化財に指定されています。

余談ですが、最近読んだ本に、銀杏はジュラ紀に栄えた植物ですが、ヨーロッパやアメリカでは

3世紀末に絶滅し、現在残っているのは日本と中国だけだそうです。

本堂の右側には大師堂がありました。こちらも三十三観音霊場では珍しいです。

ちなみに、本堂工事中はこの大師堂が仮本堂となっていました。

手前に看板があり、「青葉山登山道」と書かれていました。裏手にある青葉山に登れるみたいです。

もちろん今日は登りません。

鐘楼 大師堂と手前に看板

大師堂に参拝します。

大師堂

大師堂に馬頭観音がおみえでした。工事中はこちらに移られているようです。ひょっとしたら仁王門に

仁王様がいなかったのも、修理の為に運び出したからかもしれません。

馬頭観音(お前立)

納経を済ませて大師堂の外に出ます。本堂と大師堂との間に渡り廊下があり、つながっているのです

が、こちらも工事のためなくなっていました。

それから本堂の一番右奥には何故か鳥居と神社と思われる社殿がありました。ところがまったく名前を

記したものがありませんでした。大きな杉の木もありましたが、こちらも何も書かれていませんでした。

正体不明の鳥居と神社 大きな杉の木

松尾寺には文化財に指定されている建物のほか、数点の重要文化財と国宝が一点所蔵されて

いるそうです。

この国宝に指定されている「普賢延命像」は、12世紀前半に制作されたといわれている絹本著色画

というものだそうです。残念ながら、本は京都国立博物館にあるそうです。

階段を降りて今度はトイレのある方向とは逆に進みます。赤い屋根が納経所の目印。御朱印はここで

押していただけます。ですが時刻はまだ7:40。営業?時間は8:00からですのでしばらく待たないと

いけません。他にも2組待ってみえました。

納経所の手前に池がありました。覗いてみると鯉がたくさん泳いでいました。1匹ひときわ大きな鯉が

いました。この池の主かも。

この時お寺の方が扉を開け、呼び込んでくれました。おかげで御朱印をいただき、7:50にお寺を後に

しました。帰りももちろん歩きます。駅までは下り道なので往路よりも5分早く35分で着きました。8:25。

早く着いても駅での待ち時間が増えるだけなのですが、この区間の電車は昼間は2~3時間に1本。

次の電車は2時間半後です。乗り遅れたら大変です。時間に追われて焦るより、駅で待つ方がずっと

楽です。無事に予定の電車に乗れました。

余談ですが、駅周辺の清掃作業をされていました。付近の住民の方や近くの大学生が参加していま

した。

次の30番宝厳寺に向かいます。

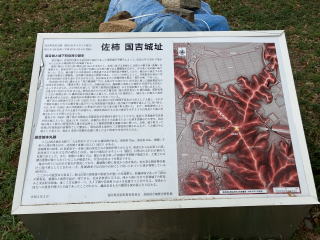

その前に1か所寄り道です。美浜駅で降りて200名城の佐柿国吉城に向かいます。

駅でレンタサイクルを借りて国道27号線を快適に走ります。が、この道は急坂ではありませんが、

ずっと緩い上り坂です。「帰りは楽だ。」と自分を励ましてペダルを漕ぎます。

この時、同じ列車で降りて駅でレンタサイクルを借りた4人は、全員がお城に向かいました。このため

国道を抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げました。(少し話を盛ってしまいましたが、事実、目的地

であるお城の案内所までは競争状態でした。私がトップでチェッカーフラッグを受けました。ほとんど

同年代か私より年上の方と女性が1名でしたので。)10:35に到着。わずか10分ほどでした。

この国吉城は、美浜町東部の「佐柿」にあった山城で、戦国時代は若狭国と敦賀国の国境を守る

「境目の城」でした。若狭国守護大名武田氏の重臣、粟屋越中守勝久が、弘治2年(1556)に古城を

利用して築いたと伝わります。

国吉城の勇名を轟かせた「国吉籠城戦」は、永禄6年(1563)、越前朝倉氏の侵攻を撃退したのが

始まりで、朝倉氏が滅亡する天正元年(1573)まで、ほぼ毎年襲来する朝倉勢を、粟屋勢が国吉城に

立て籠もって迎え撃ち、一度も落城しませんでした。

このため、のちに朝倉攻めの為、織田信長が豊臣秀吉(この時は木下藤吉郎)や徳川家康らを率いて

京都を立ち、この城に立ち寄り、粟屋勝久をほめたたえたそうです。三英傑がそろってこの城に来たの

ですね。

ちなみに、他の方のブログで「若狭国吉城歴史資料館で資料をもらうとよい。」との書き込みがあり

ましたが、資料館に行かなくても途中に2~3か所パンフレットが置いてあるところがありました。

少し手前にあった高札場跡や登り口にもありました。

高札場跡

もっとも車の方は駐車場はこの資料館のすぐ前ですから、ほとんどの方が立ち寄っていると思います。

資料館の左手奥に登り口があり、山頂まで500m・30分となっています。「熊注意」の看板もありました。

登り口からいきなり階段状の急坂の道が始めります。九十九折れの坂道が続きます。上部は樹木で

覆われていて終わりが見えず、実際に「難攻不落」の山城を体感する事になりました。

5分ほど登ったところにフェンスがあり、ゲートを開け閉めして山頂に向かうようになっています。

害獣対策です。

この時先に人影が見えました。自転車で一緒にというか競争してきた人たちです。私が資料館に立ち

寄っている間に追い抜いたようです。おかげでここでもデットヒートが始まりました。(こちらは冗談です。)

私と女性の方は写真を撮りながら、途中にあった二の丸や曲輪を見学しながらでしたが、お二人は

競い合うように山頂の天守跡を目指して登っていきました。

途中に下の写真のような標識がありました。登り口から山頂まで600m。途中、100mごとにこの標識

がありました。

標識 階段の続く坂道

途中に石垣跡が数か所ありましたがいずれも規模が小さかったです。

石垣跡

どんどん登ります。しかし暑いです。明け方は雨か降っていて、その後は曇り空だったのですが、美浜駅

に着いた時には日差しが差してきました。そのためか蒸し暑くてすでに汗びっしょりです。上着を脱いで

Tシャツ姿になります。

25分ほどでようやく辿り着いた本丸跡からは東西に景色が広がっています。11:00着。

東側には敦賀方面が、西側には美浜の町並みが見えます。この城が国境の城であったことがよくわか

ります。若狭湾の自然と美しい風景がここまで登った苦労を忘れさせてくれました。

それほど登ったという感じはないのですが、先ほど走っていた国道がはるか下になっていました。

ここの標高は確か194mですが、かなり高く感じます。何せ北側が海ですから。

しかし暑い。もらったパンフレットを団扇にしてあおぎます。先に着いていたお二人も同じことを始め

ました。このパンフレットは団扇として非常に役立ちました。

西の美浜の町並み 東の敦賀方面の景色

山頂の碑 説明板

5分ほど休んで下山です。結構急坂なので慎重に降ります。それでも20分で駐車場まで戻ってきま

した。自転車で駅に向かいます。11:30発。帰りは下り坂なので楽でした。

途中あまりに暑いのでスーパーに立ち寄り飲み物を買いました。店内の冷房が何よりも有り難く、

10分ほど涼んでしまいました。

駅に11:50に到着。自転車を返し、駅の隣にある道の駅で昼食です。若狭名物の焼きサバ定食を

注文したのですが、正直がっかりな料理でした。脂ののった大きな鯖を期待していたのですが・・・。

以前に敦賀で食べた物はすごかったのですが。

食事を済ませ電車に乗り敦賀駅に向かいます。敦賀駅は北陸新幹線が出来てすっかり変わって

いました。在来線の所はかろうじて昔のままでした。

ここで湖西線に乗り換えて近江今津駅に向かい、船で竹生島に向かいます。