新幹線で名古屋から新大阪駅に移動。東海道線に乗り換えて、さらにJR尼崎駅から宝塚線に乗り

換えて中山寺駅で下車。駅から徒歩10分で阪急電車の中山観音駅に到着。駅の下を通路でくぐった

すぐ先に中山寺はあります。住宅地のど真ん中にお寺があります。

阪急中山観音駅前の標柱 中山寺

阪急電車で来ればお寺が目の前にあるのですが、平日の朝の通勤時間帯に大阪駅で阪急電車に

乗り換えるのが意外と大変で時間もかかるので、このルートにしました。8:30に中山寺に到着。

宝塚市にある「大本山 中山寺」は約1,400年前に聖徳太子が創建したと伝えられる古刹です。

聖徳太子が創建した日本最初の観音霊場と伝えられ、西国三十三観音霊場第24番札所となって

います。

戦火により荒廃した伽藍は豊臣秀頼によって再建されました。本尊は十一面観音(重要文化財)で

古くから安産のお寺として知られ、皇室をはじめ、源頼朝、豊臣秀吉などの武家からも篤く信仰を

集めました。

古くは豊臣秀吉がお参りして秀頼を授かったといわれ、幕末には明治天皇のご生母中山一位の局が

安産祈願をされ、御平産されたことから明治天皇勅願所となりました。

安産祈願のほかにも、子授け、お礼参り(母子息災)、初参り(お宮参り)、七五三などのご祈祷が

受けられます。境内には再建されたばかりの五重塔もあって見どころがいっぱいです。

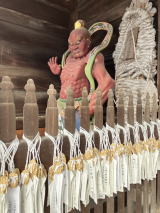

入口にある山門は本瓦葺の二階建ての仁王門です。兵庫県の文化財にも指定されています。悪い

ものが境内に入り込まないように守護するという意味で、門の左右には仁王像が鎮座しています。

昔はこの山門の上から遠く海(大阪湾)を望むことができたそうで、「望海楼」とも呼ばれています。

さすがに今は海は見えませんが、何と、代わりに近くにある伊丹空港から離陸した飛行機が見えました。

これも時代というものですね。

仁王門の仁王像の横に大わらじが奉納されています。西国三十三観音霊場も本来は歩いて回るため、

足を守るわらじが奉納されています。四国八十八カ所と同じですね。

山門 仁王像と大わらじ

もう一つ、門の内側には、お寺ですが唐獅子(狛犬?)もありました。

唐獅子(狛犬?)

山門をくぐるとまっすぐに参道が続いています。この参道まわりには、土・日曜はお店が並ぶのだそう

です。縁日のような出店もあるとか。今は平日の朝早くなので何もありません。

その代りというか、何人もの方が清掃作業を異していました。皆さんすれ違うごとに挨拶をしていた

だきました。

参道

その参道の両側にはお寺の山門があります。お寺の中にお寺があるという珍しいものです。

門側から左側に「総持寺」「宝蔵院」「観音院」右側が「華蔵院」「成就院」です。

総持寺

宝蔵院 成就院

観音院 華蔵院

参道の突き当りに石段がありますが、隣にはエスカレーター、エレベーターもあります。中にはベビー

シート、授乳室、おむつ替え台などが完備され、小さい子供連れの方、お年寄りや体が不自由な方でも

快適に周ることできます。大きなお腹のママさんも安心してお参りできます。さすがに安産のお寺、配慮

が行き届いています。

エレベーター・エスカレーター乗り場

石段を登ったところに二段目の境内があり、いくつかの堂宇があります。左手にあるのが手水舎、その

奥に鐘楼があります。

手水舎 鐘楼

右側には納経所と社務所がある「紫雲閣」があります。その手前に五百羅漢堂があります。

「親兄弟の 顔が見たくば中山寺の 五百羅漢の堂にござる」と古歌にも詠まれているのが中山寺

の五百羅漢堂です。

現在の五百羅漢堂は、平成9年に開創1.400年記念事業として建て直されたもので、堂内には

五百体ならぬ七百体以上の羅漢像が中央の釈迦如来を守り、あるいは説法を聴聞しているような

お姿で祀られています。それぞれのお顔はみな違っていて、なかには個性的な顔立ちの羅漢もあり

ました。

古歌のように、両親や兄弟姉妹、そして自分に似た羅漢さんがいらっしゃるかも知れませんので、

来られた方は探してみてください。(私も探してみましたが、多すぎて探せませんでした。)

五百羅漢堂 約700体あるという羅漢象

ちなみに、この五百羅漢堂の地下は「涅槃堂」になっていて、下の写真のように金色に輝く像が3方の

壁に所狭しと置かれていました。数は千体以上はあるのではないかと思います。

涅槃堂内部

ここにはその他に「大黒堂」、「閻魔堂」、「妙音殿」、「寿老堂」などがあります。

大黒堂 閻魔堂

妙音殿と越しの大願塔 寿老堂

階段の左横には水掛け地蔵尊(塔婆おさめ所)がありました。

水掛け地蔵尊(塔婆おさめ所)

そこからさらにもう一段石段を上がったところに本堂があります。ここにもエスカレータがあります。

右奥に五重塔が見えています。

石段とエスカレーター その先が本堂

石段を上がった目の前が本堂です。本堂に祀られている御本尊と左右の脇侍はいずれも十一面

観世音菩薩であり、三体を合わせると三十三面となります。これは西国三十三所各札所の観音菩薩を

象徴しているといわれています。

普段は秘仏となっていますが、毎月18日の御縁日には御開帳され、そのお姿を拝見することができ

ます。今日は18日。拝見できると期待していたのですが、時間が早くまだ開いていませんでした。

境内を回った後、9:00過ぎに来てお姿を拝見しました。

右側から見た本堂 左側から見た本堂

本堂の右側には護摩堂と開山堂(聖徳太子堂)がありますその先に五重塔が聳えています。

護摩堂と開山堂(聖徳太子堂) その先に五重塔

五重塔へはさらにもう二段の石段を登ります。ですが安心してください(もう古いですね)。ここにも

エレベーターが設置されています。もちろん私は階段を登ります。歩ける者は歩いて登る、これが修行

というものです。

石段の途中に「弘法大師」と刻まれた石柱がありました。何か縁故があるのかと思っていたら、その上

に大師堂があり、修行大師像がありました。

弘法大師」と刻まれた石柱 大師堂 修行大師像

その先に五重塔があります。平成28年(2017)、400年ぶりに再建された五重塔は高さ約28m、

京都の海住山寺と同じく、初層の本屋根の下に「裳階(もこし)」と呼ばれる庇があるのが特徴です。

初層から一番上の金色の相輪までスラッと延びた美しい姿もさることながら、日本では珍しい青色で

あるのが特徴です。遠目からでも分かる青に塗られた五重塔はとても珍しいです。というか初めて見た

のではないかと思います。

五重塔(青龍塔)

青色というのは仏の知恵を表しており、「青龍塔」と名付けられています。智恵をそなえた青龍が仏塔

即ち仏法を守っている姿を表しているのだそうです。

垂木や組物などが群青色に塗られていて、近くから見上げると空の青さに溶け込むように見えるそう

です。(今日は曇り空なのでいまいちでした。)

五重塔を後にして境内を回ります。納経所が開くのは9時からなので、それまで境内を回ります。

お寺の境内なのになぜか稲荷神社がありました。「厄丸大明神社」です。狐の阿吽像もいます。

その先には鳥居のある「鎮守社」もありました。そういえば途中の階段の欄干も朱色に塗られていました。

仁王門に唐獅子がいたのも関係があるのでしょうか?

その隣に観音像がありました。不思議な組み合わせです。この観音像の顔はまん丸で珍しいお顔でした。

厄丸大明神社と観音像 鎮守社

その先に「大願塔」があります。平成19年(2001)に再建されたもので、その地階は永代供養の

御位牌をお祀りする「妙音殿」になっており、堂内は幻想的な雰囲気が漂っています。真新しい朱色が

見事です。五重塔と共に日没を迎えるとライトアップされ、宝塚市街からも夜空に吸い込まれるような

姿を見ることができるそうです。五重塔と並ぶ中山寺のシンボルです。

大願塔

大願塔から1段下がったところには「阿弥陀堂」があります。その先に観音茶屋と休憩所がありましたが、

この時間ではまだ開いていませんでした。

その先に大きな石柱があるので行ってみると、「すぐおくのいん 是より十八丁」ときざまれていました。

十八丁と言えば約2km。すぐとは言えない距離ですが、この「すぐ」というのはまっすぐという意味で、

近いという意味ではありません。

その「奥之院」には、拝殿の西側に、「大悲水(白鳥水)」と呼ばれる湧き水があり、ご利益を求め、水筒

などを持参してお参りする方も多いです。

ちなみに約2kmの山道を約50分かかるそうです。私はパスしました。

阿弥陀堂 奥の院への案内石柱

阿弥陀堂の横には「亥の子地蔵尊」もありました。もう一つあった小さなお堂は名前が書かれていま

せんでした。

? 亥の子地蔵尊

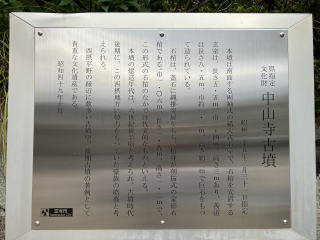

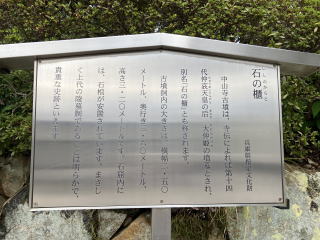

境内の一角には白鳥塚古墳があります。「石の櫃(からと)」とも呼ばれるこの場所は、大仲姫の陵墓と

伝わる横穴式石室墳で、中には家形石棺が安置されています。大仲姫(仲哀天皇の先の皇后)は、

香坂・忍熊の二皇子を残してお亡くなりになり、後にこの二皇子は皇位継承をめぐる争いによって非業

の死を遂げられました。

中山寺に残る伝承によれば、聖徳太子はこの香坂・忍熊の二皇子と大仲姫を祀り、政敵であった

物部守屋の霊を鎮めるために中山寺を開かれたといわれています。

白鳥塚古墳 古墳内部

説明板

このように、広い境内にはたくさんの建物やお堂があり、参拝だけではなく、日本の歴史や伝統文化に

触れることができるお寺でもあります。

また、中山寺といえば梅の名所としても知られています。中山寺西側の中山観音公園に千鳥紅梅、

鹿児島紅梅、白加賀、玉梅、豊後、摩耶紅梅などの約1,000本の梅の木が植えられていて、入園無料

でどなたでも観梅を楽しめます。見頃は3月上旬から。今日は時季外れでした。

ほかにも白い藤棚、蓮の花も見事だそうです。桜をはじめ、梅や藤、イチョウなど四季折々の風景も

楽しめます。奥之院にかけては紅葉も見事で、四季を通じて美しい風景が楽しめます。今回は見事に

時期を外してしまいました。

それから、中山寺の名物と言えば「蓮ごはん」。蓮の花は仏教を象徴するともいわれます。

その蓮の葉で包まれたもち米のおむすびです。ぎんなん、油揚げ、雪菜の漬ものとクコの実で味付け

された素朴な味わいのごはんです。境内の喫茶店「梵天」で食べられます。お持ち帰りもできます。

もちろん買おうと思っていましたが、時間が早すぎてお店が開いていませんでした。

余談ですが、宝塚市にあるお寺らしく、節分には宝塚歌劇団生が参加して、華やかな法会が行われ

ます。

一年の厄払いの儀式である追儺式では、劇団生扮する観音様が三匹の貪・瞋・痴の鬼を諭し、

福・禄・寿の善神に改心させる様をあらわした音楽法要が行われます。

納経を済ませ、二十五番 播州清水寺に向かいます。宝塚駅までは阪急電車を利用します。駅まで

1分がありがたいです。

宝塚駅で乗り換えますが、さすがに宝塚駅、にぎやかでお洒落なお店がありました。