北大阪鉄道が千里中央駅~箕面萱野駅の約2,5kmを延伸したのでそこを乗りつぶすためもあり、

一石二鳥作戦で出かけました。

京都駅から新快速で25分ほどで新大阪駅に到着。本当に早いです。これなら新幹線に乗らなくても

十分です。

新大阪で北大阪鉄道乗り換えて箕面萱野駅まで20分で到着。この駅は3月23日に開通したばかり

でピカピカの新品です。

と、ここまでは順調だったのですが、この駅前からバスに乗って山の中の寺に向かいますが、このバス

は平日は1日3本と少ないです。紅葉の時期などには臨時のバスもあるみたいですが、車がないと不便

ですね。相乗りでタクシーということも考えたのですが、タクシー乗り場にタクシーが1台もいません。

しばらく待ったのですが、1台も来ませんでした。観光の方が多くて出払っているようです。

おかげで駅前で1時間半待ち。幸い開場したばかりの商業施設でイベントをやっていましたので、

なんとか時間を過ごせました。

ようやくバスに乗って走る事20分ほど。西国三十三所の第23番札所勝尾寺に到着しました。14:50。

勝尾寺(かつおうじ)の創建は奈良時代の727年になります。藤原致房の子供である、双子の兄弟

「善仲・善算」が草庵を築いたことが始まりとされています。

後に、光仁天皇の皇子「開成」が2人に師事して仏門に入り、勝尾寺の前身である弥勒寺を創建。

数年後に、妙観が本尊の「十一面千手観世音菩薩」を制作したと伝えられています。

源平の乱の戦禍によって、大講堂や伽藍などは焼失しましたが、1195年、源頼朝の命により再建

されました。

箕面市北部の山地に広がる「明治の森箕面国定公園」の一角に位置し、平安時代以降、源氏や

足利氏や豊臣氏ら歴代の将軍や武将が戦勝を祈願しに訪れたことから勝運信仰が広まりました。

「勝運のお寺」として知られています。現在でも試験・商売・就職・スポーツなど、あらゆる場面での

「勝運」を祈る参拝者が後を絶たず、境内に奉納されたおびただしい数のダルマからもこのお寺の

祈願力の効験が伺えます。

当山の六代座主行巡上人が清和天皇の玉体安隠を祈って効験があったことから、「王に勝った寺」

の意で「勝王寺」の寺号を帝より賜わりました。後にあまりにも畏れ多いということで王の字を尾に

換え、以来「勝尾寺」としました。

西国三十三所の第23番札所となっており、多数の参拝客によって賑わっています。今日も多いです。

外国の方が半分以上ではないかと思います。

境内は実に広いもので約8万坪あります。

この寺は紅葉が有名で、晩秋の時期に山門をくぐると、約8万坪の境内を赤・黄・緑のモミジが彩り

ます。さながら一幅の絵画のようだと関西有数の紅葉の名所として名高いそうです。

紅葉のトンネルが人気の鑑賞スポットで、本堂や二階堂へ向かう参道を覆うモミジのトンネルが大人気

だそうです。秋晴れの青空の下、まるで一枚の絵画のような絶景が広がり、多彩な紅葉の表情を一目

見ようと、全国から紅葉ファンが訪れるのだとか。

さすがに今日は見ることができません。秋の紅葉以外にも、春には桜やしゃくなげ、夏にはあじさいが

見ものだそうです。その桜は遅咲きの種類だそうで、今日はまだ早すぎました。下界の桜が散った頃に

満開の時を迎えるのだとか。きっと見事な光景でしょう。見られなくて残念です。

バス停から少し歩いた所にある売店などの設備がある建物の横が入口です。

参詣料金500円也。中に入ります。

山門は工事中で外側も内側も完全に覆われて何も見えませんでした。トンネルのようになった囲いの

中を抜けると、広々とした池があります。そこに橋が架かっています。

大きな池と、そこに浮かぶ「弁天堂」。拝観受付とお土産物屋とお食事処が一緒になった建物が池畔に

あります。まるでゴルフ場のクラブハウスみたいです(笑)

弁天堂 営業施設

その先に石段があります。上り坂ですが広々としていて、真正面に「多宝塔」が見えるのがいいですね。

石段の上に多宝塔

上部はお城のような見事な石垣です。それほどきつくはありませんが、それなりに石段も多いので、

上り下りの覚悟をしておいた方がいいでしょう。

石段の横に写真のようにダルマがさっそく置かれていました。将棋かチェスのような並べ方をしたもの

もありました。洒落が効いています。

置かれたダルマ

石段を登り切ったところが広場になっています。正面の上に多宝塔があります。その左下には

「一願不動堂」があり、お願い事を1つ聴いてもらえるそうです。「世界平和」をお願いしました。

石段の上の広場 一願不動堂

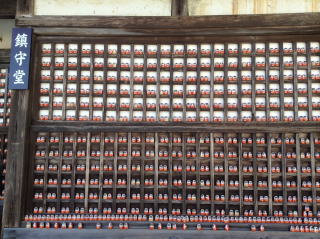

参道は左に進み、また石階段があります。その右側に「勝ちダルマ奉納棚」というものがあり、相当な

数の溢れんばかりのダルマさんたちがホウノされていました。

これだけあるとかなりの迫力です。(ここだけでなく、この後歩いた境内のそこかしこにダルマがズラリ。

中には「どうやって置いたの?」と首をかしげたくなるような高所や、石垣や木のうろに挟まっている

ものもありました。瓦の上や灯篭の中や何気ない岩に上など、境内のありとあらゆるところに沢山の

ダルマさんがいらっしゃいました。)

上に少しだけ見えているのが「鐘楼」で、その右奥には「本堂」があります。

勝ちダルマ奉納棚

ダルマ、ダルマ、ダルマです。大きなものも小さなものもあり数えきれません。

このダルマは、本堂前で売っているダルマの中におみくじが入った「ダルマみくじ(500円)」です。

ダルマは持ち帰ってお守りにしてもOKですが、境内に奉納していく人も多数いるそうで、ここに来た方

はほとんど買われているのではないでしょうか?

ダルマ、ダルマ、ダルマ

いくつあるのか・・・

その上には献酒奉納者の名前が沢山ありましたが、その中に「西川きよし・ヘレン」ご夫妻の名前も

あります。勝運のお寺だけに、熱心に奉納している方も沢山いらっしゃるんでしょうね。

大自然に包まれた境内を進み、ダルマを眺めながら石段を上っていくと、ようやく登り切って、本堂の

ある境内上部に到着。

最初にあるのが「厄払い 三宝荒神堂」。見た目は小さなお堂ですが、日本最初の荒神社とされる

三宝荒神社は厄除けの神さまで、祈り続けていたら白髪が黒髪となったなどの言い伝えも残っている

そうです。隣は「鎮守堂」その隣が「開山堂」です。

三宝荒神堂 鎮守堂

そのいずれにもダルマが置かれていました。写真のようにあらゆる隙間にびっしりと。よくまあこれだけ

置いたものだと思います。(実はこの後もっとたくさん置かれているのを見ました。)

燦の隙間に置かれたダルマ

その先には「水掛観音堂」があります。観音様が手に持った水瓶から水が流れ落ちています。この水

を掛けるのですが、なかなか見かけないタイプの物です。かけようと思ったのですが、順番待ちの行列

ができていましたので諦めました。

水掛観音堂

その右にあるのが「大師堂」です。真言宗の開祖「弘法大師」様を祀っているお堂ですので、ゆかりの

深い四国八十八ヶ所のお砂ふみができるようになっています。お堂の左側から建物の中を内陣の外側を

ぐるっと1周できるようになっています。四国遍路中の身としては当然やりました。

不思議なことに誰も知らないのか、中は貸し切り状態でした。

大師堂 四国八十八ヶ所のお砂ふみ霊場

その次がようやく鮮やかな朱色の本堂です。

朱色が鮮やかな本堂の前には、相当な人数のがいました。この日はとにかく凄い人出で、写真は

できるだけ人が写らないように苦労して撮りましたが、実際には常時50名くらいが本堂周辺にいました。

スピーカーからお経を読む声が境内に響いていますが、それに負けないくらいの声が聞こえてきます。

厳かな空間が広がる・・という世界を想像していましたが、大外れでした。

この本堂は、1603年に豊臣秀頼によって再建されたものだそうです。平成に入って大改修が行われ

1999年に修復が終了したそうです。色鮮やかで真新しい感じが伝わってきます。

ご本尊の「十一面千手観世音菩薩像」は「秘仏というワケではないけれど、普段は公開されていない」

という、ややこしいことになっているようです。今日はご開帳ではなかったので見られませんでした。

本堂

もちろん本堂の周囲にもたくさんのダルマが置かれていました。

本堂縁側のダルマ(ほんの一部)

本堂の真向かいにあるのは、お土産屋さん(=ダルマ屋さん)です。この配置はかなり珍しいですね。

ダルマに力を入れているのが伝わってくるようです。

お土産屋さん(=ダルマ屋さん)