山門前で降りることができるそうです。ありがたくて4度目の合掌。おかげで駅との往復の時間が

短縮できました。バス停のすぐ前が山門。10:00に到着です。

この寺は、奈良時代に聖武天皇の勅願により良弁(ろうべん)僧正(東大寺【奈良の大仏】を開山した

方です。)が創建した真言宗の大本山です。安産・福徳・厄よけ・縁結びに霊験あらたかな観音霊場と

して信仰を集めてきたお寺です。

紫式部が「源氏物語」を起筆した地としても知られています。 境内に四季折々の花が咲き誇ること

から「花の寺」としても知られています。

まず出迎えてくれるのが、瀬田川沿いに面する東大門で石山寺の正門になります。源頼朝が寄進した

もので重要文化財です。豊臣秀吉の側室、淀殿によって修理されたものだとか。

山門の前で太鼓が叩たかれ、何か演武をしています。古の衣装を着た方がたくさんいましたので何か

あるのでしょうか?と思って訪ねてみると今日は葵祭だそうで、それに関係したイベントだそうです。

東大門

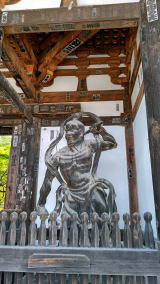

門の左右に並ぶ仁王像はカリスマ仏師「運慶・湛慶」作と伝わるそうです。木製ですが黒光りした像は

迫力満点でした。流石に運慶・湛慶です。

仁王像(傘が邪魔でしたが)

門をくぐると参道がまっすぐ伸びています。参道の両側は緑が覆っています。途中の右側に大黒天が

祀られているお堂があります。

参道を進むと志納所と呼ばれる料金所があります。500円払って入ります。

その先の右手に「くぐり岩」と呼ばれる小さなトンネルがあります。狭いものですが何とか通れました。

トンネルを出たところが手水舎です。汚れた手を洗います。

参道 くぐり岩と手水舎

手水舎のすぐ先で90度右に曲がると50段ほどの石階段があります。

石階段

登りきったところが広場になっています。階段のすぐ右側に御神木があります。

御神木

その隣が観音堂です。中に西国三十三観音の本尊像が置かれていました。

観音堂 西国三十三観音の本尊像

もう一つ隣に毘沙門堂があり、ここに祀られている「毘沙門天」も重要文化財です。珍しく毘沙門天

の奥様、吉祥天も一緒に祀られています。

毘沙門堂 その内部

御影堂も重要文化財です。ここには弘法大師の像が安置されていました。ここも真言宗のお寺です。

御影堂 その内部

蓮如堂も重要文化財です。淀殿が境内復興の際に建築(1602年)したそうです。

左側が蓮如堂

広大な境内のど真ん中には寺名の由来となった天然記念物の硅灰石(けいかいせき)がそびえて

います。

硅灰石はマグマの熱で変化した石だそうですので、この辺りも昔に火山があったのでしょうか?

市街地にこれだけの硅灰石があることは珍しいということで、国の天然記念物にも指定されています。

大きな石は圧倒的な存在感があります。その上に多宝塔の上部が見えています。

硅灰石と多宝塔

多宝塔上部

硅灰石と蓮如堂の間の石階段を上がってようやく本堂に到着。本堂は承暦2年(1078年)に焼失し、

その後永長元年(1096年)に再建されたのが現在の本堂です。滋賀県最古の木造建築物で 国宝に

指定されています。

石山の崖の上に立っていて舞台造りに見えました。

本殿正面

本堂に入ると大きな赤ちょうちんが出迎えてくれます。本堂は内陣・外陣に分かれていて、内陣の

宮殿(くうでん)に安置されている本尊は、勅封秘仏の如意輪観音世音菩薩です。安産・福徳・縁結び

・厄除けの霊験あらたかな観音様として、信仰を集めています。

33年に一度、もしくは天皇陛下が即位した翌年のみにご開帳されます。ですので令和2年に御開帳

されたそうです。次の御開帳は約30年後。今日は外陣からお前立を拝顔します。

そのほかに弘法大師とこの寺を開山された良弁僧正の座像が置かれていました。

内陣の奥は別に拝観料がかかりますのでここはパスさせていただきました。

参拝して御朱印をいただきます。本堂の中に納経所があります。ここも20人ほど並んでいます。

2ヵ所で納経をしていましたので、10分もあればと頂けると思っていましたが、なかなか進みません。

よく見ると1人で3冊の納経帳を受けている方がほとんどです。実はここは西国三十三観音のほかに

近江西国3番札所と琵琶湖百八霊場でもあるため、一人で複数の御朱印長を持ち込んでいます。

私も知多四国八十八箇所を巡るときに知多西国三十三観音を合わせて打っていますので人のことは

言えませんが、これではなかなか進みません。

結局30分以上かかりました。せっかくシャトルバスのおかげで時間を短縮できたのに、その分を

使い果たしてしまいました。

でも怒ってはいけません。本堂の中で修行する時間が増えたと思うことにします。

本殿正面右側に紫式部が源氏物語を寄稿した様子を再現した部屋があるのですが、人形がかなり

不気味でした。そのため、写真は遠景のみとしました。

紫式部・源氏物語の展示

本堂を出て左手の階段を登ったところに三十八所権現社があり、さらに登ったところに経蔵もありました。

その前方には鐘楼もありました。いずれも重要文化財です。

三十八所権現社 鐘楼

境内の最上段に、建久5年(1194年)に源頼朝の寄進により建立された多宝塔があります。この塔は

日本最古かつ最も優美であるとの呼び声も名高いです。当然国宝に認定されています。

塔の中には、カリスマ仏師・快慶作と伝わる「大日如来坐像(重要文化財)」が鎮座しているそうです。

多宝塔

保元年間、後白河上皇の行幸の際に建立されたと言われる月見亭。崖にせり出すように造られて

おり、瀬田川を見下ろす絶好の眺望が見られます。後白河天皇以下歴代天皇の玉座とされたもの

です。

「近江八景 石山の秋月」の図で描かれており、毎年の中秋の名月の日に行われる「秋月祭」では、

多くの参拝客の方々で賑わいます。現在では誰でも入れます。(もちろん予約制で有料。)

月見亭 月見亭横からの瀬田川の眺め

ここからぐるっと回って寺の西北にあるのが「光堂」です。こちらも重要文化財です。文化財の宝庫

ですね。

光堂

すでに時間は11時近くになっています。山門に向かいます。途中で紫式部の銅像がありましたが、

美人かどうか判別しがたいものでした。

紫式部像

往路を戻らずに山腹を下る道を通りましたが、こちらは緑の中を歩く道でした。

この寺は花が有名で、春の梅・桜から秋の紅葉まで1年中花が楽しめるそうです。丁度花のない時期

でしたが、この緑は見事でした。

ちなみに、石山寺の近くにある「瀬田の唐橋」も近江八景の一つです。昔は瀬田川にかかる唯一の

橋で、交通的にも防衛上でも最重要だったことから「唐橋を制する者は天下を制す」といわれたとか。

この寺も1時間近くかかって巡拝しました。納経に時間を取られなければ半分で済んだのですが。

10:55に東大門を出て京阪石山寺駅に向かいます。

途中で琵琶湖疎水を渡りました。かつては京都・大阪に水や物資を運ぶ貴重な水路でした。水は

現在でも使われています。滋賀県の方が京都・大阪の方に対してよく使う?「琵琶湖の水を止めるぞ」

というセリフがありますが、実はこの琵琶湖疎水の管理は国と京都府。滋賀県には止める権利はない

のだそうです。

ですが、実は近江の国の農作物は京の都の生命線でした。京都があるのは滋賀県のおかげだった

そうです。

琵琶湖疎水

駅まで約10分かかりました。11:05着。意外と距離がありました。11:07の京阪電鉄に乗り、

乗り換えなしで京阪三井寺駅まで乗車。14番三井寺に向かいます。