第三番 風猛山 粉河寺 参詣日 2024年2月10日

熊野古道紀伊路歩きの途中に立ち寄りました。JR和歌山線の布施屋駅から電車で粉河駅まで移動。

ここは河口から紀の川を25km程遡ったところになります。

駅を出てお寺に向かいます。駅前に「粉河寺まで900m」の看板とこの寺の縁起に関係する

の童男行者の石像があります。

ちなみにこの寺の歴史は古く、創建は奈良時代末の宝亀元年(770)に遡ると、国宝の「粉河寺縁起

絵巻」に記されているそうです。

それによると、「当時、紀伊国那賀郡に住む 猟師大伴孔子古は、いつも幽谷の樹幹に足場を定めて、

夜ごと猪や鹿を狙っていたが、ある晩、光明輝く地を発見、発心してその場所に柴の庵を建てた。後日、

一夜を泊めてもらった童男行者は、孔子古の願い(庵に仏像を安置すること)をかなえてやろうと、七日

七夜、庵にこもり、等身の千手観音像を刻み立ち去った。その後時移り、河内国の長者佐太夫の一人娘

が長患いしていた。そこへ童男行者が訪ね来て千手陀羅尼を誦して祈祷、やがて娘の病は回復した。

童男行者は長者がお礼にと申し出た七珍万宝を断り、娘が捧げるさげさや(お箸箱)と袴のみを手に

「紀伊国那賀郡粉河の者だ」とのみ告げて立ち去った。翌年春、長者一家は粉河を訪れたが、探しあぐね

て小川の傍らで一休み、ふと流れる水が米のとぎ汁のように白いのに気がつき、粉河の証しであることを

確信、さらにその川を遡り庵を発見した。扉を開けると千手観音が安置され、娘が差し出したさげさやと

袴を持たれていたので、かの童男行者は、実は千手観音の化身であったことが分かった。」とのことです。

その後、粉河寺は多くの人達の信仰をうけて繁栄し、鎌倉時代には七堂伽藍、五百五十ヶ坊、東西南北

各々四キロ余の広大な境内地と寺領四万余石を有していたが、天正十三年(1585)豊臣秀吉の兵乱に

遭遇し、偉容を誇った堂塔伽藍と多くの寺宝を焼失した。その後、紀州徳川家の庇護と信徒の寄進に

よって、江戸時代中期から後期に現存の諸堂が完成したそうです。

標示と童男行者の石像

駅から山門までの距離は8丁(約880m)の習わし通りの距離となっています。

駅の近くはさすがに現代風の町並みに代わっていますが、お寺の手前には典型的な門前町の風情が

漂う町並みが続いています。

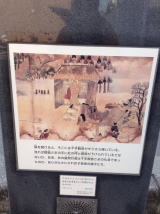

通りの歩道には、写真の様な粉川寺の縁起を説明するモニュメントがいくつも建てられていて、駅から

順番に見ていくと物語がつながる仕組みになっています。

モニュメント

ゆっくり歩いて約15分、粉河寺の大門に到着します。

豪壮という表現がぴったりの見事な大門です。「粉河寺」の額がかかっています。

大門

大門は仁王門で、当然仁王像がいらっしゃいます。

仁王像

その山門をくぐると、右側に長屋川が流れています。寺の入口に川があり、それを横切る橋が架かって

いるのはよくあるパターンですが、ここは参道沿いにずっと奥まで並行して続いています。

そのせいなのでしょうか?参道は大きく弓なりに右に曲がっています。これも珍しいです。

右にカーブする参道

静寂に包まれた1万5千坪の境内には石畳の参道の左側に多くの伽藍が建ち並んでいます。

最初に不動堂、子育地蔵堂、羅漢堂と続いてその次が本坊、童男堂と続きます。童男堂の

右には出現池という、なんだかよくわからない池を囲んだ建物でした。

不動堂 地蔵堂(子育地蔵)

童男堂

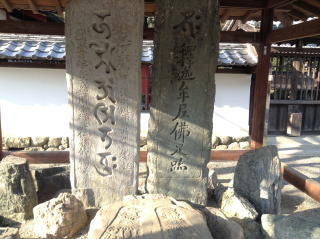

出現池の前には仏足石もありました。

仏足石

その隣が念仏堂、露座仏、聖徳太子堂と続きます。無縁塔と手水舎と芳水詩碑の先に中門があり

ます。 紀州十代藩主 治宝侯の直筆の「風猛山」の扁額が掛けられています。

念仏堂

露座仏 聖徳太子堂

無縁塔 芳水詩碑と手水舎

中門

こちらには四天王が鎮座していました。

四天王

四天王

中門をくぐると若山牧水の歌碑と松尾芭蕉の句碑があり、その先に地蔵堂と丈六堂と六角堂と建ち

並んでいます。一体いくつ堂宇があったでしょうか?(さすがに全部は撮りきれませんでした。)

丈六堂

ようやくその先の石段を登ったところに本堂があります。こちらは大きな建物です。西国札所の中

でも最大級の建物だそうです。確かに迫力のある堂宇です。

その本堂には本尊の千手千眼観世音菩薩が祀られていますが、こちらは絶対秘仏で見られません。

そのほかには鬼子母神や不動明王が祀られています。暴れん坊将軍で有名な徳川吉宗が寄進した

左甚五郎作の「野荒らしの虎」もありました。(写真撮影は不可?)

本堂 本堂正面

納経して御朱印をいただきます。

そのあと本堂を出て反時計回りに本堂裏手にある周回コースを回ります。

本堂の右手前に六角堂があります。ここに三十三観音が安置されています。本堂の右奥に鐘楼が

あります。ここの鐘は50円で突くことができます。リーズナブルな料金でした。

六角堂 鐘楼

鐘楼の右奥に薬師堂があり、その左側の小道の先には十禅律院がありました。

その左側にある石段を登ると赤い鳥居があり、粉河稲荷大明神が祀られていました。お狐様が左右

に鎮座していました。ここも神仏習合ですね。

稲荷大明神

その左側には白山神社、護国神社、五社神社がありました。

白山神社、護国神社、五社神社

さらにその隣には粉河産土神社までありました。何でもあり感が漂ってきてしまいました。

産土神社

一番左の奥には行者堂があり、役行者が祀られていました。

行者堂

最後に本堂左側には千手堂もありました。これだけ堂宇のあるお寺は初めてです。

千手堂

ようやく本堂の前に戻ってきて石段を下りて振り返ると、本堂の手前にある粉河寺庭園の説明看板が

ありました。入る時には気づきませんでした。それによると、この庭園は安土桃山時代の石庭だそうです。

本堂の前庭とその下の広場との高低差を処理する土留めとして、又、その広場から雄大な本堂を仰ぎ

見る前景として築かれた石組みで、日本庭園の中でも先例のない様式で、国の名勝に指定されている

見事なものです。初夏にはサツキが咲き誇り見事だそうです。今日は少し早すぎました。

ちなみにここにも蘇鉄の木がありました。もはやどこにでもありです。

粉河寺庭園 説明板

一通り見るのに40分近くかかってしまいました。駅に向かいます。

山門の手前の境内にある「かに井」という茶店県売店をのぞいてみました。ここに名物の「粉河寺みそ」

を売っていました。その他にさすがは和歌山県、みかん、レモンなどの柑橘類をたくさん売っていました。

お土産に購入しようかとも思いましたが結構大きくて重かったので、どちらもやめました。

駅まで向かい、JRで今夜の宿のある岩出駅に向かいます。