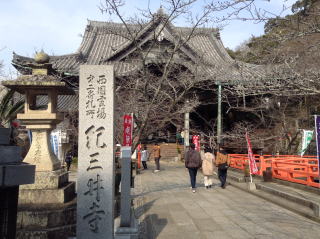

JRきのくに線で海南駅から紀伊三井寺駅まで移動。駅から紀三井寺までは線路沿いを南に歩き、

10分ほどで左に曲がると正面に朱塗りの楼門が見えてきます。

昨日と同じく駅からお寺までは門前町の佇まいの中の道を歩きます。

門前通り 山腹の堂宇(仏塔)

縁起によると、紀三井寺は今からおよそ1250年前の奈良朝時代の光仁天皇の宝亀元年(770)、

唐の僧・為光上人によって開基された霊刹です。

為光上人は、伝教の志篤く身の危険もいとわず、波荒き東シナ海を渡って中国(当時の唐国)より到来

されました。そして諸国を巡り、観音様の慈悲の光によって、人々の苦悩を救わんがため、仏法を広め

られました。行脚の途中、たまたまこの地に至り、夜半名草山中腹に霊光を観じられて翌日登山され、

そこに千手観音様の尊像をご感得になりました。上人は、この地こそ観音慈悲の霊場、仏法弘通の勝地

なりとお歓びになり、十一面観世音菩薩像を、自ら一刀三礼のもとに刻み、一宇を建立して安置されま

した。それが紀三井寺の起こりとされています。

その後、歴代天皇の御幸があり、また後白河法皇が当山を勅願所と定められて以後隆盛を極め、

鎌倉時代には修行する僧侶も五百人を越えたと伝えられています。江戸時代に入ると、紀州徳川家

歴代藩主が頻繁に来山され、「紀州祈祷大道場」として尊崇されました。

2020年に開創1250年を迎えています。

寺の名前の由来は、三つの井戸「吉祥水(きっしょうすい)」「楊柳水(ようりゅうすい)」「清浄水(しょう

じょうすい)」から来ています。

紀三井寺は桜の名所で1,200本あるそうです。さすがにまだ早かったです。その代わりこの寺の

名物の231段の階段が迎えてくれました。

石段の上に見事な重厚な造りの楼門があります。国の重要文化財に指定されています。

門の手前左側に閻魔大王の石像がありました。これは珍しいです。

山門 閻魔大王

山門は仁王門で、仁王像(金剛力士像)がいらっしゃいました

仁王像

門をくぐったところから231段の石段が始まります。結構急な階段で登りごたえがあります。

ちなみに、この石段は「厄除け坂」といわれていて、女厄33段、男厄42段、還暦厄61段が踊り場

ごとに区切られていて、石段を登りきると厄除けのご利益があるそうです。「25+33+42+61では

231にならない?」細かいことは気にしないでおきましょう。

それから、この坂はかの「紀伊国屋文左衛門」関係していて、文左衛門が若いころ母を背負い、この

坂を登って、観音様にお参りしていました。ところがある日、その途中で草履の鼻緒が切れてしまい

ました。困っているところに玉津島神社の宮司の娘が通りかかり、鼻緒をすげ替えたのをきっかけに

二人は結ばれました。そしてこの結婚を機に文左衛門は大出世をしたそうです。

このことからこの坂は「結縁坂」とも呼ばれています。

ちなみに、この坂を登った最速の記録は21,9秒で、元陸上競技の100m記録保持者の青戸慎司

さんのものだそうです。

さすがに2日間歩き続けて足が重いです。一歩一歩必死で登ります。実はここにはケーブルカーと

エレベーターもあります。ですが自分の足で登ることに意義があります。(本当は乗って楽したかった

です。)

名物の231段の結縁坂の階段

階段の途中に、この寺の名前の謂れとなっている3つの井戸の一つ、「清浄水」があります。

清浄水

さらに登ったところに2つ目の井戸があります。少し離れたところにありますが立ち寄りました。

こちらが楊柳水です。

楊柳水 坂の途中の看板

階段に戻って登りかけた時、30名ほどの団体の方が登ってきました。白衣を着た観音巡礼の団体です。

先達の僧侶の方が説明しながら登ってきます。

「これはまずい、この人たちの後になったら御朱印をもらうのに時間がかかる。」と啓示がありました。

慌てて階段を登ります。アドレナリンが出たのか足の疲れをしばし忘れ、階段をどんどん登っていき

ます。

このため、この先は一番奥にある本堂に先にお参りして、戻って階段の所から境内を歩きました。

そのため少し順不同になっています。

階段を登り切ったところで90度左に曲がります。参道を進み、一番奥にある本堂に向かいます。

本堂は宝暦9年(1759)に紀州徳川家の帰依と信徒の寄進によって再建されたものだそうです。

総ケヤキの入母屋造り本瓦葺きで、正面中央の屋根に千鳥破風、手前に唐破風があり、彫刻が

施されているという見事なものです。桃山風だそうです。

本堂に安置されている本尊は秘仏の十一面観世音菩薩像で当然見れませんでした。50年に

一度の開扉ではなかなか見られません。

そのためか、境内には新しい仏殿があり、寄木立像としては日本最大の大千手十一面観音像が

安置されています。この後見に行きます。

ちなみに、本尊は厄難解除けに霊験あらたかだそうで、参拝者は祈祷杓子に願い事を書いて礼拝所

脇にある大きな杓子をそれでたたいて祈祷するのだそうです。

本堂には本尊のほか、十一面観世御像、千手観世音像、梵天、帝釈天像等の仏像(いずれも重要

文化財)が安置されています。賓頭盧長者もありました。

本堂 本堂外陣

本堂天井絵

納経を済ませ、御朱印をもらおうと本堂内の納経所に向かいます。すでに6名が並んでいました。

窓口が2つあるのですが、その1つに団体の添乗員と思しき方が納経帳を20冊ほど持って御朱印を

受けていました。「あれ、追い抜かれたはずはないが?」と思っていたらこれは別の団体の方でした。

そういえば他にも白衣を着た方を見たような気がします。10分ほど並びましたが無事御朱印をいた

だきました。

納経を終えて御朱印をいただき帰路につきます。ではなくお寺の中をめぐります。

一旦階段の上の所に戻ります。ここで階段の方向を見ると素晴らしい景色が広がっています。

境内から望む和歌浦の眺めは絶景で、天気が良いと遠く淡路島や四国までもが一望できるそうです。

(今日は少し雲がかかっていました。)ですが美しい和歌浦湾の眺めを見ることができました。(写真は

うまく撮れませんでした。)

余談ですが、この「和歌浦」というのは万葉集の歌枕の地としても有名だそうで、風光明媚な景勝地

として訪れる方も多いそうです。

和歌浦

階段を上がった右手に新しい仏殿があり、寄木立像としては日本最大の大千手十一面観音像が

安置されていました。確かに大きいというよりでかかったです。

大千手十一面観音像 御綱で繋がっている三鈷杵

参道を本殿に向かって進むと、六角堂、鐘楼、大師堂、多宝塔が右手の山腹側に並んでいます。

六角堂は江戸時代に再建されてものです。西国札所の観音を祀っていて、西国三十三箇所を巡礼

するのに等しい功徳があると伝えられ、訪れる方が多いそうです。

鐘楼は入母屋造・本瓦葺き・袴腰の桃山時代の建築で天正16年(1588)に再建されたものです。

六角堂 鐘楼

その横には観音像?と太子堂がありました。

観音像? 大師堂

参道左側には手水舎もあります。宝珠付きの立派な屋根です。

手水舎

大師堂の横に稲荷神社のような鳥居が続く階段があります。登ったところが三社壇現です。

その横に多宝塔があります。多宝塔は、文案6年(1449)の室町時代の建築で、高さ16mで朱塗り

の流麗な姿です。

鳥居の階段 多宝塔

一番奥にあるのが開山堂です。

開山堂

開山堂の所から階段を降りると本堂前に出ます。納経所の前には長い行列ができていました。その数

約30人。先に本堂に来て正解でした。

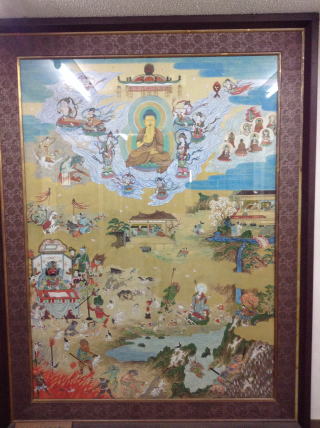

本堂横の霊宝堂の中には、治宝直筆の掛軸、一休和尚の額、その他、西国三十三箇所の絵図などが

多数展示されています。救世観音像とよくわかりませんが仏様の世界を描いた絵もありました。

救世観音 ?な絵

西国三十三観音の絵図

この霊宝堂から坂道を下って裏門に向かうところに3つ目の井戸吉祥水があります。ですが足の疲れ

がひどく、とても行く気になりませんでした。参道を戻り階段を下ります。階段は上りよりも下りが要注意

です。慎重に降ります。

そのおかげで駆け足で登った上りの時に気付かなかった三十三観音のお砂ふみ霊場があることに

気付きました。その他にも宝蔵院等の堂宇が階段の左右にありました。

三十三観音のお砂ふみ霊場

また、天空カフェという喫茶店がありました。休憩しようかとも思いましたが混んでいましたのでやめま

した。もう一つ理由があります。すでに予定を2時間近く遅れています。階段を下りて駅に向かいます。

この寺で有名なのが境内の桜です。早咲きの桜として有名で、近畿地方で一番早く咲くそうです。

松尾芭蕉も「見あぐれば 桜しもうて 紀三井寺」と一句詠んでいます。桜の時期に来てみたかった

です。

階段を降り、山門をくぐって外に出て駅に向かいます。

最初の計画では時間があればもう1か所寄り道するつもりでした。駅から4km程の所に紀州東照宮

があります。関西の日光と称され、日光東照宮に負けない豪華絢爛な社殿があります。朱塗りの楼門

をはじめ、拝殿、本殿など7つが重要文化財の指定を受けています。その社殿内には、左甚五郎作の

「緋鯉真鯉」の彫刻や、狩野探幽柵の襖絵などがあるそうです。

是非見てみたかったのですが、足の疲れというか痛みもあり、今日は帰ることにしました。