スタートする方が多いようです。その理由は、「大阪府内は街道沿いが開発されていて史跡などが少なく、

古道の面影が残っていないから。」だそうです。

確かに実際に歩いてみて、王子跡もなかったり、簡素なものだったりが多くがっかりしたのも事実です。

ですがそれなりに史跡なども残っていましたし、大阪の町中を歩くという機会はまずないですから、歩いて

よかったと思います。

せっかく紀伊路を歩かれるのでしたら、ぜひ大阪の天満橋から歩き出されることをお勧めします。

無人の改札を通り、右手に進み歩き出します。府道64号線を和歌山県目指して南に進みます。

いよいよ紀伊路の和歌山県内に突入です。

天気は晴れの予報だったのですが、空を薄い雲が覆っています。雨の心配はなさそうです。

ここからはかなり先までお店や自販機が無いので、飲み物を持ってくることをお勧めします。

余談ですが、この山中溪駅は「紀泉アルプス」の登山口でもあります。土日は熊野古道歩きの方以外

にも登山装備の方がこの駅で降りられるそうです。さすがにこの時間ではもう登山の方とはお会いしま

せんでした。(一般の方も含めてほとんど乗降客はいませんでした。)

ちなみにこの駅の名前は「やまなかだに」です。前回この駅を利用するまでは「やまなかけい」だと

思っていました。

駅の少し先で正面に見える山並みがその「紀泉アルプス」です。山中渓駅からの「銀の峰コース」は

なかなか登りごたえがあって楽しいコースで、人気が高いそうです。一度登ってみたいものです。

これから歩く古道も紀泉アルプスを越えます。(もちろん道路でですが。)

3分ほど歩いた所に「山中関所跡」があります。確かにここは左右を山に囲まれ、関所を置くには

ぴったりの場所です。

山中関所跡

実は山中宿のはずれには道祖神が置かれています。塞之神(さえのかみ)を兼ねていて、これはこの

山中宿が河内平野の南の入口にあることから、南の方(紀州)から邪神、悪霊や疫病が侵入してくる

のを防ぐとともに、旅人の道中安全を守り続けてきたと言われています。

ところが見当たりません。あると思われる場所で工事をしていましたので、ひょっとしたら工事のため

移設されたのかもしれません。辺りを探すのも大変でしたので先に進みます。

次の桜地蔵まで1,6kmの案内看板がありました。

ここから県道7号線に合流する手前までは、府(県)道64号線を進みます。この道はカーブが多くて

見通しが悪いうえに狭くて歩道がない道です。それなのに車は多く走っているので充分に注意してくだ

さい。所々で対面通行する狭い所もありました。正直これまでの紀伊路の中で一番怖かったです。

狭いカーブが続く府道64号線

大阪に住んでいたことのある知人に聞いた所、「大阪から和歌山に行く場合、国道26号線を通る人

がほとんどなので、府(県)道64号線は空いている。」と言われましたが、50台くらいが追い抜いていき

ました。結構走っています。

20分ほどで阪和自動車道の高架の下をくぐります。その先は線路と高速道路に沿って歩きます。

途中に葛城二十八宿の「桜地蔵」の案内看板があります。10:40着。左に道が分岐しています。

私はスルーしましたが、時間に余裕があり、興味のある方はお立ち寄りください。

桜地蔵への案内

分岐から100mほど進むと和歌山県の県境標識があります。「え、山中溪で和歌山県に入ったんじゃ

ないの?」との声が聞こえてくるようですが、実はまだここまでは大阪府でした。大阪と和歌山の県境は

紀の川だと思っている人が時々いますが、県境はこの紀泉アルプスにある境川です。

ここから道路は府道から県道に名前が変わりますが、当然道路自体は何も変わりません。

県境の標識のある道路の下を川が流れています。名前を境川(その名の通りこの川が県境です。)

といい、かつては水垢離をしたという川ですが、護岸工事がされていて水量も少なく、おまけに現在は

真上に高速道路が覆いかぶさるように通っていて、風情も何もありません。「昔の面影今いずこ」です。

↑

大阪・和歌山県境 境川と境橋

境川に架かるその名も「境橋」という橋のたもとに、「日本最後の仇討の場」の石碑があります。

詳しくはわからないのですが、文久3年(1863)に公式に許された最後の仇討が行われた場所だ

そうです。

日本最後の仇討の場の石碑

非公式の仇討はその後もあったそうですが、仇討ち禁止の最初の法律「復讐禁止令」が明治6年

(1873)2月に出されてからは公式には認められなくなりました。

東京都の高野山の近くの宿場町「神谷」付近にも「日本最期の仇討ち」の史跡があり、そちらは

明治4年(1871)だそうです。なので東京の方が古いのでは?それともあちらは非公式?・・・。

まあ、細かいことは気にしないでおきましょう。

余談ですが、最近読んだ江戸時代の豆知識が書かれた本によると仇討の成就率は数%程しかなく

大変だったそうです。確かに今のように情報が簡単に手に入る時代と違い、名前をかえて隠れたら

見つからなかったでしょうね。

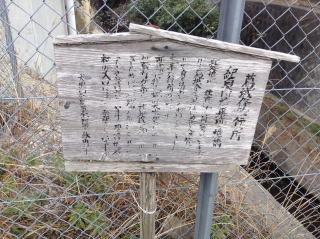

その隣には「葛城修験の行所」の立て札がありました。

葛城修験の行所立札

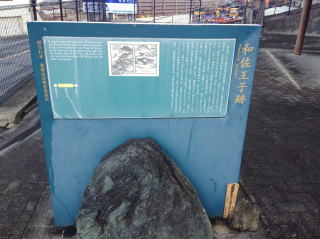

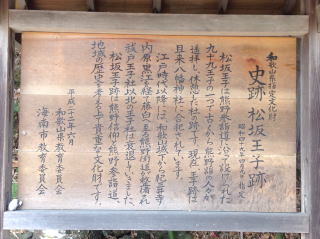

しばらく県道を進み、第一滝畑踏切を渡り滝畑というの集落内へ入ったすぐの所に中山王子跡が

あります。10:45到着。

この中山王子は紀伊国で最初の王子社となります。大きな石碑があり、八咫烏が刻まれていました。

和歌山県に入ると大阪府に比べて王子の看板がとても立派なものに変わります。

今回歩く熊野古道の案内看板がありましたので写真に撮りました。この後何度か参考にしました。

中山王子跡 熊野古道案内板

ここは葛城修験の行所、入江宿滝畑王子権現跡でもあるそうです。確かに立札には「葛城宿行所

王子権現跡」と書かれていました。隣の和歌山県の説明看板によると、「江戸時代には、道沿いに

周囲三十六間の境内があり、王子権現社が祀られていたようだが、明治時代に春日神社に合祀され、

旧跡も鉄道の敷設によって無くなりました。」とありました。この春日神社は湯谷地区の西の神社で、

明治42年に山口王子社など山口村各地の神社を合祀したのを機に、山口神社と改称したそうです。

この後参拝します。

参考までにですが、大阪と和歌山の府県境を東西に走る和泉山脈と大阪と奈良の府県境に南北に

聳える金剛山地の総延長112㎞に及ぶこの峰々の一帯は「葛城」と呼ばれ、多くの神々が住まう山と

して人々に崇められていました。

そして修験道の開祖である役行者が最初の修行を積んだのがこの地です。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である奈良の大峰山は、役行者が「葛城修験」を開いた

後に移った修行の地であるとされており、「葛城修験」は、この大峰山とともに、修験者たちにとって最も

重要な行場であり、必ず修行しなければならない地であるとされてきました。

この地には、役行者開基若しくは役行者作の仏像がある、役行者を本尊とする、または役行者の母の

墓がある等、役行者にまつわるエピソードが残る寺社や祠堂が数多く存在します。

また、役行者はこの地に法華経8巻28品(品<ほん>=仏典の章や篇)を1品ずつ埋納したとも伝えら

れており、その法華経が納められた1~28番の経塚と滝や巨石、寺社や祠などを巡って行う修行や行場

を総称し「葛城修験」と呼ぶのだそうです。

葛城修験の行所の説明板

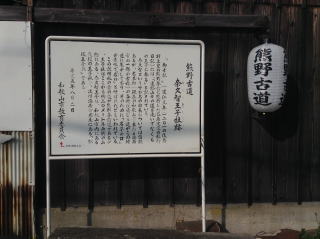

王子跡からは戻らずにそのまま進んで集落内を歩きます。民家の軒先に「熊野古道」と書かれた

提灯が吊られていました。この提灯は、大阪府南部あたりから吊られている家がたくさんありました。

集落を抜けた先で今度は第二滝畑踏切でもう一度線路を渡り、県道に戻ります。そこから緩やかな

登り道となります。傾斜もほとんど感じないくらいで問題なく歩けます。

踏切を渡ってから5分ほど歩くと道幅が広くなり、路肩も何とか人が歩けるくらいの幅が出てきました。

隣を阪和道が走っているのですがその交通量の凄いこと、ひっきりなしに車が通ります。大阪と和歌山

の人の交流の多さがわかります。確かに阪和道に比べればこちらは空いています。

その高速道路に「和歌山JCT1,5km」の看板が見えました。その下を通る予定ですので、とりあえず

1,5km先まで歩きます。

途中で下の看板がありました。この看板はこの後も数か所で見かけました。古道を整備している方が

いるのと同時に、汚がしている人もいるということですね。

考えさせられる看板

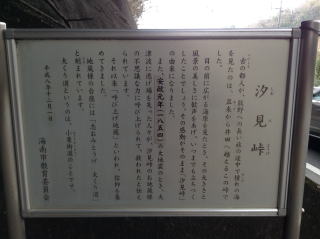

しばらく進んで阪和自動車道の赤い鉄橋が右手に見えてくると、このあたりが「雄ノ山峠」となります。

登り切った峠の所には不動明王を祀る「峠の不動明王」があります。ここが雄ノ山峠の頂上です。

11:10到着。当然ここからは下りです。

大阪府内は峠などはほとんどありませんでしたが、和歌山県内は峠越えがかなりあります。という

より地図を見るとほとんど毎回峠を越えます。

御社には「路傍に立ち風雪に耐え幾百年 旅人の安全を見守ってくださいました。」と書かれていま

した。合掌させていただきました。

その反対側には阪和道の大きな橋が架かっていて、新旧対照的な眺めでした。

雄ノ山峠の頂上 不動明王を祀る御社

峠から先はかなり急な坂を下ります。上りはゆったりとした坂だったのですが、下りは急降下です。

雲があり、日差しはあまりないのですが、暑くなってきて1枚服を脱ぎました。じんわりと汗をかいて

います。ヒートテックのアンダーウェアは効果抜群です。

JRの線路の下をくぐり、さらに進むと前方に京奈和自動車と阪和自動車道が合流する「和歌山JCT」

が見えてきました。ここの高架橋はかなり高くて、「あんなに高くする必要があるのか?」と素朴に思って

しまいました。きっとそれなりの理由があるのでしょう。

まだ通ったことはありませんが、車から周りが見えたとしたら、かなり怖いのではないでしょうか?

和歌山JCT

私はジェットコースターが苦手なのであまりこうしたところは好きではありません。

JCTの下を11:25に通り過ぎ、下っていく道路脇にお地蔵さまがありました。日よけの布が掛けられ

ていました。お地蔵さまも熱中症対策ですね。まあこの時期には不要ですが。

今度はJRきのくに線の下をくぐります。この線路の方も電車の頻度は多いようです。和歌山と大阪

のつながりは大きいのですね。

下り切った所に左に脇道への分岐があり、この道に入ります。分岐から100mほどで山口王子跡に

到着です。11:30着。

石碑や定番の青い看板があります。ここには押印所というものがあり、御朱印のように押すスタンプが

設置されていました。紀伊路で初めて見ました。和歌山県の観光対策としての取り組みでしょうか?

山口王子跡 説明板と押印所

せっかくなので持っていた紙に押してみました。(この後も2ヶ所ほどあり、押したスランプが下の写真

です。)

3ヶ所のスタンプ(左上が山口王子跡、右上が力侍神社、下が川端王子跡)

山口王子社は明治時代の神社合祀でこの先にある山口神社に合祀されたそうです。ですので

山口神社にも立ち寄ることにしました。

実は当初の計画ではここに11:45に着くはずでした。おまけに電車が10分遅れたので予定より

25分早く着きました。理由は64号線の峠の区間が狭くて危なかったため、かなりの速足で歩いた

せいだと思います。

ところがこれで油断したのか、今回はこの後、予定の時間をオーバーしてしまいました。

王子跡を過ぎて5分ほど歩いた所に「山口神社近道700m」という看板がありました。

実は、熊野古道はこのまま真直ぐに進んで、標柱のある墓地の角を右折してその先で山口神社の

参道入口にある鳥居の前に向かいます。ですがそこから参道が500m程あります。

そのルートで進むと神社の境内までは1,5kmほどの距離です。この近道を使えば半分の700mで

済みます。本来の紀伊路からは外れてしまいますがこちらを利用される方も多いようです。

どうしようか考えましたが、せっかく近道を案内していただいた方に感謝して近道を歩くことにしました。

紀伊路と言ってもこの辺りは舗装された生活道路ですから。

近道の案内標識

狭い住宅の間を抜けていきます。途中にも看板があり迷うことはありませんでした。

早咲きの河津桜が満開の所がありました。その家に塀はレンガ造りの珍しいものでした。

河津桜 レンガ造りの塀

途中で先程分岐した県道64号線を横断し、さらに田圃の中の小道を進みます。

右手に立派な門や堂宇のあるお寺があります。多宝塔も見えます。光明院というお寺のようです。

さらにその先で今度は梅の花が満開でした。

満開の梅の木

その先に二の鳥居がありました。山口神社に到着です。11:48着。

実に立派な社殿で正直びっくりしました。この山口神社は王子社ではないですが、熊野街道沿いにあり

上皇も立ち寄ったと伝えられている由緒ある神社でした。(失礼しました。)

二の鳥居 本殿

鳥居をくぐってその先にある社務所と庁儀殿が合体した建物の中を抜けてその先の本殿に向かう

珍しい造りです。(実はこの後いくつか神社に参拝したのですが、どこもここと同じ形式でした。この

地方の標準様式なのかもしれません。)

御社が2つあります。左が日吉神社、右が春日神社です。両方に参拝しました。

山口王子が合祀されているので何かないかと探しましたが何もありませんでした

参拝を終えて、社務所の建物の所で一休みします。境内には立派なトイレも設けられています。

ありがたく使わせていただきました。

一休みの後、県道7号線まで向かいます。まず一の鳥居まで向かいます。

本殿から一の鳥居まで約500m程距離があります。この区間は緩やかな下り道ですが、結構長く感じ

ました。途中で面白い塀がありました。野球のバットやグローブなどが透かし彫りのように壁に立体的に

描かれています。熱心な野球ファンなのでしょうね。

一の鳥居に到着。12:00。先程より一回り大きい鳥居です。

面白い塀の絵 一の鳥居

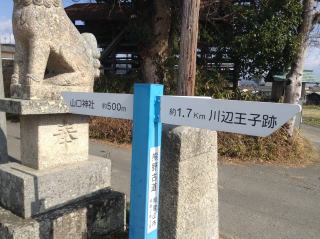

その鳥居の前に標識が建てられていて、「川辺王子跡まで1.7km」となっていました。

案内標識

鳥居から目の前に県道7号線があります。そこにコンビニがあります。他に食べるお店が見当たら

ないので、あそこで昼食を買ってお昼にしようと思います。

でもその前に少し寄り道をします。先程「正式に紀伊路を通ると標柱のある墓地の角を右折して」と

書きましたが、そこにある標識が面白いそうなので見に行くことにしました。250m程なのですぐです

ので。

5分かからずに到着。道案内の看板が設置されています。墓地内にある石柱も実は道標です。

墓地の塀の案内標識 墓地の中に立つ標柱

墓地の中に標柱が建っていて確かに面白かったです。

それから道路上に写真の標示を見つけました。これは導き石と言って、この後古道上の道にいくつも

設置されていて、道案内をしてくれました。(熊野の文字の方向が進行方向を指しています。)

導き石

引き返してコンビニに向かいます。12:10。サンドイッチと飲み物を購入してイートインで昼食。

椅子があるとよかったのですが。

丁度この辺りが本日の中間地点になります。食後に軽く休憩して12:25出発。

県道を西に向かい約1kmと少し歩きます。

実は、この付近の県道7号線は道路が狭く歩道もないのに交通量は多いので注意が必要です。

道路の端ぎりぎりを歩きましたが、何度か怖い思いをしました。(スピード出しすぎですよ。)

古代の「南海道」はここを通っていたとか。「そのころ歩いた人は車なぞはなくてよかったなあ」と意味

のないことを口にしてしまいました。

県道沿いの屋敷にも熊野古道の提灯が掲げられていました。少し心が和みました。

熊野古道の提灯を掲げた家

県道7号線沿いを約15分ほど歩いて目印の地蔵尊(お大師さま)を発見。12:40。「川辺王子跡

まで300m」の看板もあります。

ところがその向かいにあるはずの中村モータースの建物がありません。この2つを目印に次の角を

左に曲がりますので、キョロキョロ探してしていたら、通りかかった方が「熊野古道ですか?ここを左

ですよ。中村モータースはもうなくなりましたよ。」と教えてくれました。お礼を述べて先に進みます。

確かに導き石もありました。

よく見ると、中村モータースがあったと思われる場所には真新しい家が建っていました。

地蔵尊(お大師さま)

ちなみにこのまま県道を直進して5~6分歩けばJR紀伊駅に着きます。先程降りた山中渓駅から

歩きだと約2時間。帰りにこの区間を電車で通ったのですが、2つの駅の間を5分で走り抜けました。

文明の利器の力を感じました。

足元に「導き石」が埋め込まれています。この先の区間は集落内を進む場面が多く、道がわかり

にくい場面が多々ありますが、迷いそうな箇所では足元を確認して導き石を探すように進みましょう。

下の写真のように曲がる方向を導き石で案内してあります。

↑ ↑

道の角にある導き石

途中で田んぼや畑が広がる風景がありました。やはり大阪府内に比べると格段にcountry感があり

ますが、日本の田舎らしい風景で心が和みます。

この道の途中にも梅の花が満開でした。やはり和歌山県は暖かいのでしょう、地元より開花が1週間

くらい早いです。(帰宅した翌日に近くの梅の名所に出かけたのですがまだ5分咲きくらいでした。)

満開の梅

集落内の道を進むと、川辺王子跡に到着。13:00。説明板と石碑がありました。立派な鳥居と社殿

もありました。本当に和歌山県内の王子は立派です。

川辺王子跡

ちなみに、川辺王子という名前はその通り川の岸辺にあったからだそうです。でも紀の川までは

まだ1km以上あります。実は紀の川は、昔はこの付近を流れていたのだそうです。

実はここで大失敗をしていました。王子跡が道の右側にあるとばかり思いこんで右側ばかりを見て

いたため、こんな大きなものに気付かずにその前を通り過ぎてしまいました。

そのため、なかなか見つからないと慌ててぐるぐる探し回り、15分近くも時間と体力をロスしてしまい

ました。事前調査の時に王子の位置を勘違いしたのが原因です。今後の注意ポイントです。

川辺王子から田圃の間の小道を進みます。真正面に見えている山が「高積山」です。今日のゴール

地点の布施屋駅はあの高積山の麓にあるので、まだまだ先は長いです。

田圃の中の道は、夏なら稲が青々と生い茂っていて夏らしい風景が楽しめ、秋なら黄金色の稲穂の

波が楽しめます。ですがこの時期はただの空き地としか見えません。

西南側に紀泉アルプスの山並みを眺められます。雲山峰~大福山あたりでしょうか?

田圃を抜けて集落内に入ります。熊野古道の提灯がかかった「神波自治会館」を目印にここを右折。

導き石 神波自治会館

その先で県道7号線に合流。「あれ、県道7号線は先ほど歩いていたのでは?」とのご指摘がありそう

ですが、実はこの区間は県道7号線が並行して2つあります。紛らわしいです。

ここはそのまま交差点を横断して真っすぐ進みます。交差点からは道なりに進みます。

20分ほどで中村王子跡に到着。13:20。田圃の横にぽつんと看板が建っています。看板だけで石碑

や王子をしめす青色の看板もありませんでした。道路と田圃の用水路との間の狭い場所(おそらく私有地)

ですので、この看板しか建てられなかったのでしょうか?

中村王子跡の看板

ちなみに、川辺王子や中村王子は紀の川の氾濫で王子社の場所が何度も変わっていて、正確な

場所が特定できないみたいです。紀の川は大きな川なので、何度も氾濫していたのでしょう。

この先にある「力侍(りきし)神社」に川辺王子と中村王子が合祀されているとのことです。前方左手の

林が力侍神社のようです。すぐ先です。ということで力侍神社に向かいます。

13:25に力侍神社に到着。

鳥居のすぐ手前に川辺王子が祀られていました。中村王子は見当たりませんでした。(見落とした?)

参道が200mほどあり、境内まで結構時間がかかりましたが、トイレや休憩所もあり、一息入れさせて

いただきました。いつも不思議に思うのですが、どうして神社の境内というのは空気がひんやりしている

のでしょうか?ただ大木が木陰を作っているからだけではないと思います。

力侍神社 熊野古道の説明板

川辺王子の石柱

ここは右に八王子神社、左が力侍神社の御社になっていました。本殿前には別棟の建物があり、

そこをくぐって本殿前に出るという山口神社と同じ形式でした。

境内全景 本殿前の別棟

鳥居まで戻り先に進みます。鳥居の前に案内標識があり、「川辺の渡しまで600m」となっていました。

紀の川に架かる川辺橋が見えています。

案内標識

鳥居を出て道なりに進むと国道24号線に突き当たります。交通量がかなり多いので、安全のため、

ちゃんと横断歩道まで移動して道を渡り、その先で再び住宅街に入ります。この集落内は道が少し複雑

です。足元の導き石を探しながら注意して歩きました。

途中に地蔵尊と思われる建物があったのですが、名前の標示は何もありませんでした。地蔵常夜灯

と書かれた文字がなんとか読めました。

?の建物

この辺りの集落には下の写真のような歴史のある家がいくつも残っていました。

↑

歴史を感じさせる古民家 レンガの塀 導き石

道標の所を左に曲がり進むと集落を抜け、今日のコースもいよいよ大詰めです。紀の川の河川敷の

堤防が見えてきました。紀の川に到着です。13:55。

途中の導き石のおかげで迷わずに済みました。山口王子跡からここまでずっと平らな道が続きました。

下流に向かい、紀の川の右岸の堤防道路を歩きます。高積山ももうすぐそこという感じになりました。

紀の川の右岸の堤防道路 高積山

振り返ると、和歌山JCTがあんなに小さくなっています。「結構歩いたぞ。」という気持ちで達成感は

100%です。でもまだ今日の目的地JR布施屋駅まで歩かないといけません。

和歌山JCT遠望

堤防を歩くこと約500m程で道標とお地蔵さまが並ぶ所に到着。すぐ先に紀の川に架かる川辺橋が

あります。このまままっすぐ進んで川辺橋に向かうと思いきや、ここを右へ下る道順が紀伊路コースの

ようです。ぐるっと反時計回りに回りこんで、この先に戻ってくる道です。

お地蔵さまが並んでいます

私にはそこまでのこだわりはありません。まっすぐ進んで橋に向かいます。14:00に橋のたもとに到着。

なぜこのような面倒な道になっているかというと、私の推測ですが、どうやら「川辺の渡し場」があった

関係ではないでしょうか?かつてはもちろんこんな立派な橋なんてなかったですので、渡し船を利用して

参詣者は対岸へと渡っていました。その位置の関係かなとも思いました。詳細は不明です。

紀の川は大きな川で、河口までまだ少し距離があるはずですがかなりの川幅があり、橋を渡るのに

結構時間がかかりました。500m以上の川幅がありました。

ちなみに、この紀の川の源は大台山地です。奈良県内では吉野川という名前です。

上流方向には紀泉アルプスの山並みが見えました。反対側に見えているビルは和歌山市の中心街

でしょうか?あの先が海です。すぐ近くに見えますが、10km程離れています。

上流方向 下流方向

熊野詣の方はこの紀の川で水垢離をして身体を清めたそうです。

渡り終わるとすぐ先に標示があります。写真のマンションがこの辺りのランドマークです。

堤防道路を渡ったところに歩道がありますのでそちらを歩きます。初めて見る熊野古道の看板が

ありました。和歌山県が熊野古道に力を入れているのをひしひしと感じます。

マンションの手前で堤防道路から右に分かれた道を進みます。14:10。

川のこちら側にも布施屋の渡し場があり、このマンションの前あたりだったそうです。が、標識や跡

等は見当たりませんでした。多分何もないのだと思います。

ちなみに、このマンションの先の角で右折すると200m程でJR布施屋駅に行けます。ですが、直進

して少し遠回りですが吐前(はんざき)王子に立ち寄ってから駅に向かいます。

案内標識とランドマークのマンション 案内標識

まっすぐ10分ほど進んで交差点を右へ曲がり、踏切を渡ります。踏切の所に「吐前王子まで100m」

の標識があります。14:25。

単線の線路が続いています。この後乗るJR和歌山線です。

踏切を渡ると、正面は田圃と線路と高積山というアングルです。この高積山は標高237m。きれいな

三角形の山です。その形から○○富士という名前がついても良いくらいの美しい三角錐です。ただ少し

標高が低いです。(高ければいいというものではありませんが。)登山コースがあるようなので登って

みたいです。

踏切から少し進むと、田圃の中に吐前王子跡があります。ここも田圃と道路の境に青い看板がある

だけでした。その看板は一部剥がれ落ちていました。修理をお願いしたいと思います。

踏切と標識 吐前王子跡

紀の川の水で心身を清める「水垢離」行ってから吐前王子社に参拝するのが通例だったとされて

います。江戸時代にはこの王子社は王子権現と呼ばれて、付近は森に覆われていたようです。

ここが今日の最後の王子跡になります。14:30出発。

計画ではここに14:05に到着の予定でしたから25分ほど遅れています。ですが昼食の時間と川辺

王子跡でロスした時間を考えると丁度時間通りに歩けています。

ここで「熊野古道ですか?気をつけて。」と声をかけていただきました。今日はこれで3回目です。

古道歩きが定着していて、歩いている人も多いのでしょう。また四国のように、地元の方もそれを

支援するようになっているのだと思います。

布施屋駅に向かいます。田圃道から集落内の道を進み駅を目指します。カーブミラーにも案内表示

がありました。

案内表示

道端に何と「チェリオ」の自販機を見つけました。懐かしいです。思わず1本買ってしまいました。

早速飲んでみましたが、懐かしい味でした。

チェリオの自販機 懐かしい味でした

地元の新聞社の先の交差点をまっすぐ進めば布施屋駅です。なんと新聞社前の自販機もチェリオ

でした。この辺はチェリオと何か関係があるのでしょうか?(実はこの後チェリオの販売機はいくつも

見かけました。知多半島もそうでしたが、あるところには結構あるみたいです。調べたところ関西・中部・

沖縄地区に約30,000台設置されているそうです。都心部ではあまり見かけないので無いと思って

しまうのですね。)

JR布施屋駅に向かいます。駅の手前で私が乗る予定だった電車が走っていきました。ほんの少しの

差でしたが仕方ありません。走る余力は残っていなかったので。それに慌てることはありません。

30分に1本走っていますので少し待てばよいだけですから。

駅に14:45に到着。ちなみにこの駅の名前は「ほしや」です。読めないですね。難読駅名の一つだ

そうです。

山中溪駅もそうでしたが、この駅も古い駅舎が取り壊され、写真の様な待合室のみの簡素な建物に

代わっていました。JR西日本はこうした取り組みを進めているようです。時代ですね。

JR布施屋駅

駅のホームからは先ほどのマンションがすぐ目の前に見えています。ショートカットしたら5分かから

ずに着けたでしょう。吐前王子跡に行くために約2km歩きました。

余談ですが、布施屋駅に停車するJR和歌山線はすこし乗車方法が珍しいです。

この路線は無人駅も多く、ワンマン運転が多いのですが、ICカード対応の改札がない駅での乗降の

時は、ワンマン運転の場合、電車の一番前だけで乗降をし、電車内のカードリーダーにタッチします。

慣れていない人はわからなくて戸惑うかもしれませんね。

15:06発の電車に乗車して、この後は宿に向かう前に熊野古道歩きから離れて、西国三十三観音

を打ちます。3番粉河寺のある粉河駅まで電車で移動します。この先は西国三十三観音をご覧ください。

先程30分に1本あると書きましたが、15時台は1本だけ、その次は1時間後です。危なかったです。

西国三十三観音三番札所粉河寺を無事打ち合わり、粉河駅から岩出駅に向かいます。

今日の宿は、最初は和歌山駅前に取ろうかと思いましたが、和歌山市は何度か泊まったことがあり

ますので、今日は岩出駅前のホテルに泊まります。和歌山駅まで行くより近いですし、値段も少しお安い

です。実は今回の旅に出るまで岩出市という名前を全く知りませんでした。来てみたら意外と大きな町で

した。(和歌山市のベットタウンとして、和歌山県で唯一人口が増えている市なのだそうです。)

電車だと乗っているだけで着くので本当に楽です。(当たり前ですが、歩き旅をしていると、文明の

利器の便利さが身に染みます。)あっという間に駅に到着。16:45。

少し時間が早いですが、今夜の宿「ホテルいとう」まで駅から10分かかります。

駅の目の前に有名な中華料理屋さん「満月」がありますので先に食事を済ませてから宿に行くことに

しました。

最近はやりの街中華です。と言っても歴史のある店で、人気があるそうです。事実、17時に入店して

10分後には満席となりました。お店の看板料理の「満月会飯」は美味しかったです。ほうれん草と豚肉

と野菜を餡掛けにしたもので、ボリュームがあり1品で満腹になりました。ビールも軽く1杯と思いましたが

やめておきました。まだホテルまで歩かないといけませんし、外は陽が落ちて寒いですので。

ホテルに到着してチェックインして荷物を部屋に置き、入浴して汗を流します。このホテルは古いです

が大きな建物で部屋も広く、ゆったりできました。最近のビジネスホテルの倍くらいの広さがありました。

その後、テレビを寝ながらのんびりして、明日に備えて早めの就寝。