コインロッカーに荷物を預けます。四国遍路用の荷物は重いですので。

身軽になって新今宮駅に移動して、南海電車に乗り換えて泉佐野駅に向かいます。

でもその前に1か所寄道です。岸和田駅の隣の蛸地蔵という変わった名前の駅(タコ焼きの守り神?)

で降りて岸和田城に向かいます。資料を見た限りでは、「町中の小さな城」くらいのイメージしかなかった

のですが、平城でしたが堀も大きく石垣も高く、御殿があったと伝えられている庭園もあり、何より天守閣

からの眺めもなかなか良かったです。これから歩く泉南地区の眺めと、大阪湾越しに六甲山などが見え

ていました。西側には泉南アルプスの山並みがありました。関空から飛行機が次々と飛び立っていま

した。

続日本2百名城制覇に向けてまた1城登城です。

岸和田城

蛸地蔵駅に戻って泉佐野駅に向かいます。泉佐野駅に10:40に到着。歩き始めます。

岸和田駅前にタコ焼きを売っていたのでついつい買ってしまいました。(実はこれが大正解でした。)

府道64号線まで進み、右折して南に向かいます。

しばらく歩くと「大阪タオル工業組合」の大きな幕が目に入りました。ここ泉州はタオル発祥の地なのだ

そうです。 明治20年綿織物業を営んでいた里井園治郎氏によってタオルは開発されたそうで、生産高

は四国の今治と二分しているとのことでした。

そういえば四国遍路の旅ももうすぐ今治を通ります。1本くらいは記念に買おうかとも考えていますが、

とりあえず今日は買わずに先に進みます。

道標があり、「すぐ和歌山 ふどうみち」と刻まれています。この「すぐ」というのは近いという意味では

なく「まっすぐ」という意味だそうです。

この付近は、府道64号線沿いに庄屋だったという土壁の立派な家や、歴史を感じさせる家が並んで

います。ですが交通量がかなりあり、のんびりと歩ける道ではありません。

この付近でかつての紀州街道と合流しているのですがその場所はわかりませんでした。

それどころか道に迷ってしまいました。JR・南海の関西空港線と関西空港自動車道の下をくぐり、

長滝西の信号に出るはずが、どこで間違えたのか?高速の下をくぐったところに熊野古道の標識と

神社があり、その標識の通りに進んだのですが、予定より北側の道だったみたいです。

地元の方に道を教えてもらい、ようやく長滝西の信号に到着しました。行ったり来たりで15分ほど

時間をロスしました。

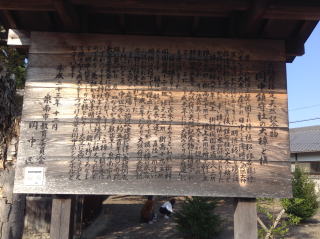

熊野古道の標識と神社

64号線に戻り先に進むと、右手に「安松八丁畷の石地蔵」があります。顔は補修されていますが、

それ以外は当時のままで、正平18年(1363)の年号が刻まれていました。11:40着。

その前に2基の常夜燈も残っていました。上部が欠け落ちてなくなっているのが残念ですが仕方あり

ません。(写真は撮り損なってしまいました。)

道の周りの雰囲気がCityからCountryに変わりつつあります。紀州街道の名残でしょうか?旧街道

の雰囲気が残っています。歴史街道にふさわしい家並みが続いています。

それはよいのですが、府道を歩いているのにコンビニもお店もありません。泉佐野の駅前で買った

タコ焼きを食べて空腹を紛らわせます。(この後もお店は全くなくて、危うくシャリバテとなるところでした。)

余談ですが、この辺りは泉州玉ねぎと水ナスが有名です。特に玉ねぎの収穫シーズンには道を

歩いていると玉ねぎのにおいがするほどだそうです。今日は代わりにキャベツがたくさん栽培されて

いました。

西方向の彼方には「紀泉アルプス」と呼ばれる山地が連なっています。

長南中学校の先、左手に「塙団右衛門の五輪塔」があります。11:50着。これは慶長20年(1615)

大坂夏の陣で討ち死にした豊臣方の武将、塙団右衛門直之の墓で五輪塔は寛永8年(1631)に紀州

の小笠原作右衛門が建立したそうです。

余談ですが、この塙団右衛門という人は自分の名前を書いた木札を周囲の方に配ったのだそうで、

現代の名刺でしょうか、なかなか面白い方だったそうです。有名な真田幸村や後藤又兵衛に比べると

知名度は低いのですが、大阪方の勇将として活躍された方だそうです。

塙団右衛門の五輪塔と説明板

その先の右手にいづみモータースという会社の建物があり、その裏手に「籾井王子跡」の石碑がある

そうです。私有地なのでどうしようか迷いましたが、人もいないので声もかけられずに諦めました。

近くの日枝神社に合祀されているそうなので立ち寄ってみましたが、王子社にゆかりのあるものは

何も見つけられませんでした。

いづみモータースの少し先にに「奥家住宅」があります。ここは17世紀初め、慶長、元和の頃に建設

されたと推定されているそうで、国の重要文化財に指定されています。江戸時代はこの地の庄屋を

努めていた家だそうです。

今日は改修工事中で中には入れませんでした。

詳細は定かではありませんが、この屋敷が「樫井王子跡」との文献もあるようです。

奥家住宅

この辺りは大きくて歴史を感じさせる家が多く建っています。昔からの家なのでしょうね。

その先の樫井川に架かる明治大橋のたもとに「大坂夏の陣 樫井古戦場跡」の大きな石碑が建って

います。12:10着。

この戦いで大坂方は敗れ、戦いの行方は決しました。歴史の1幕がくり広げられた場所です。

もっと大阪城の近くかと思っていましたが、意外と離れた場所だったのですね。

樫井古戦場跡の石碑

ちなみに案内書によるとここから山中溪まで約3時間とのことなので、充分すぎるほどの時間があります。

樫井川に架かる明治大橋を渡って進み、更に新家川に架かる明治小橋を渡って進みます。その先の

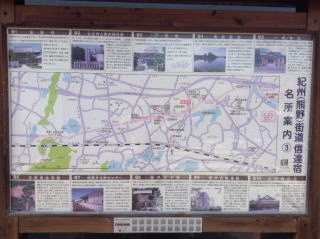

角に案内板が立っています。熊野古道はこうした各種案内板が頻繁に立っていて、非常に助かります。

案内図

橋から5分ほど歩いたところに「海会寺跡」がありました。12:20。ここは事前に調べた情報によると、

白鳳時代伽藍を持っていた大きなお寺だったようです。今から1350年前に建てられたそうです。

確かに礎石と思われる箇所に赤い柱が数十本立っていて、その数や間隔からかなり大きなお寺だった

と推測されます。この辺りはそのころから開けていたのですね。

海会寺跡

ちなみに、この海会寺跡のすぐ近くに泉南市の文化財埋蔵センターがあり、その前にある「一岡神社」

に厩戸王子社は合祀されていますので立ち寄ってみました。

境内社として、厩戸王子神社が合祀されていました。

泉南地方には牛神様を祀るのが盛んなようです。この境内にも牛神様がありました。和歌山県にも

多いそうです。

神社の先で葛城山系の眺めの良いところがありました。ただ、どれがどのピークなのかはわかりま

せんでした。来年、山酔会で大和葛城山に登る予定です。

少し歩き、信達大苗代郵便局を越えた次の信号を右に入り、300mほど住宅の中を抜けた先の

ゴルフ練習場の横に、「厩戸王子跡」碑がありました。12:30着。

もともとこの場所に王子があったそうですが、旧紀伊路からは結構外れています。なぜこのような

離れた場所にあるのでしょうか?紀伊路自体が移動したのでしょうか?

地図を見ると現在の道は少し海側に曲がっています。昔は樫井古戦場跡あたりからここまで直線の

道があったのではないかと推測します。

厩戸王子跡

近くにある市杵島神社が厩戸王子跡であると書いてある書物もあるそうですが、本当かどうか確認

されていないようです。

写真は王子跡だけを移しましたが、実際には横に大きなゴルフ練習場があり、あまり風情というものは

ありませんでした。

なにはともあれ、きちんと整備されていて、ゴルフ練習場以外は廻りが畑なので遠くまで見渡せ、

久々に王子跡らしいところに出会えてなんだかほっとしました。

古道に戻って進みますが、この先でも道がわかりにくいところがありました。幸い看板があったので

よかったのですが、この辺りの道はわかりにくいところが多かったです。

余談ですが、「熊野本宮まで210km」となっていました。遠いですね。

看板

右手に「紀州街道信達宿本陣跡角谷家」と書かれた提灯が掲げられた家があります。12:45着。

信達宿は紀州街道の数少ない宿場で、その本陣だった家です。す。さすがに本陣を務めていた屋敷

だけあって大きくて立派な家でした。

余談ですがこの家は現在も角谷さんが住んでいるそうです。

信達宿本陣跡角谷家

泉南市が設けた案内板があり、「この地は、中世より賑わった熊野詣での宿駅として栄え、江戸時代

には、紀州徳川家の参勤交代の街道(紀州街道)となり、本陣・旅籠などが設けられ、今日も往時の姿

をしのばせる街道筋です。」と書かれていました。この辺りは熊野街道と紀州街道が重なっていたよう

です。

その先にある常夜灯は、江戸時代から平成4年(2002)までの約200年間、毎晩灯され続けてきた

そうです。平成4年以降は電気による自動点灯式になったというオチもついていました。

常夜灯

町中には「やぐらもん」 と名付けらた建物に祭りに使用した古い山車の輪を保存されているとのこと

でしたが、探したのですが見つかりませんでした。

また、樹齢35年のノダフジがあり、4月下旬には1本の木に4万近い花を付け、藤祭りが催される

そうです。この時期は緑の葉っぱのみでした。

紀州路の中で、宿場町の雰囲気が残っているのはこの信達宿と山中渓の山中宿くらいなのだそう

です。確かに道沿いには古道や宿場町の面影が色濃く残っていました。

道の片側にはかなりの水量が流れている用水路もありました。

もっとも、現在ではすぐ近くにJR和泉砂川駅があり、大阪・和歌山方面への通勤圏となっています。

町中にも新しい家がいくつか建てられていました。

しかし今日は暑いです。天気予報では25℃を越えて夏日になるそうです。厚手の上着を着てくる予定

でしたが、薄手のものに変えました。ですがそれでも暑く、上着を脱いで半袖で歩いています。

信達の町の外れの道路の右側に「伝 信達(一ノ瀬)王子跡」があります。13:10着。

ここは石柱や案内板も建てられていて、小さいですがなかなか立派な社があります。狛犬もいました。

ですが、一見すると地蔵堂にしか見えません。何故か馬頭観音が祀られていました。入口の案内板が

なければスルーしてしまうでしょう。

伝 信達(一ノ瀬)王子跡

馬頭観音

ちなみにですが、この伝 信達(一ノ瀬)王子跡は公式には王子跡とは確認されていないそうです。

諸説あって、次の「長岡王子」が信達(一ノ瀬)王子の別称(あるいは引き継がれた)との伝承もある

みたいです。何せ800年前の事柄ですから。

信達王子の前の道角に道標が建っています。これは林昌寺というお寺の案内でした。珍しい指さしの

印でした。その脇に小さな自然石の道標がありましたが、風化していて字はほとんど判読できません

でした。でもそのことがかえって歴史を感じさせました。

ちなみに、この林昌寺が長岡王子跡だとの説もあるそうです。何か碑などがあるかもしれないと思い

立ち寄るためにそちらに向かいます。

道標

途中でJRの踏切を渡るとすぐ先にお寺の屋根が見えてきました。

このお寺は天平年間に行基によって開創されたという真言宗の名刹です。山号は「躑躅山 (つつじさん)」

ということで、ツツジとサツキの花が有名だそうです。

さすがにどちらももう花の時期は終わっていました。

目当ての王子の碑等は何もありませんでした。

寺からはかなり狭い道を抜けます。「大丈夫か?」と思うほど狭い道でしたが、すぐに集落に出ます。

そこに写真のような、「四国八十八ヶ所」の常夜灯がありました。先程の林昌寺が真言宗のお寺なの

でその関係でしょうか?

四国八十八ヶ所の石柱

集落の先に岡中の鎮守社があります。13:30着。ここの大樟が立派だったので、写真に撮りました。

岡中鎮守社のクスノキは根元の幹回り12m、樹齢は800年以上だそうです。その隣のイヌマキは

幹回り3,4mでクスノキよりも古いらしいとのこと。共に大阪府の天然記念物です。大きすぎてうまく

写せませんでした。

どちらの木も熊野詣での人達を見ていたのでしょうね。

ちなみに、ここが長岡王子のあったところだともいわれています。

岡中鎮守社 境内のクスノキとイヌマキ

64号線に戻ってさらに進んでいくと、泉南ICの入口を左に見てなだらかな坂を登ります。

山に向かっていくのがわかります。丘を越えると、右側にJR和泉鳥取駅があります。14:00。

その横に大きな石の鳥居があります。「波太神社」を遥拝する鳥居ですが、神社はここから30分

ほど離れた場所にあるそうです。今日はパスします。

波太神社遥拝鳥居

この鳥居の下にある駅の駐車場の隅に「長岡王子」の石碑があります。隠れるように建っていて、

事前に調べていないと通り過ぎてしまいます。でもこの石碑には「南無阿弥陀仏」と彫られています。

「?」です。

長岡王子碑

この長岡王子跡も場所については確定されておらず、地元の伝承頼みになっていて諸説あり、

5箇所くらいが候補地となっているようです。先程の林昌寺や信達(一ノ瀬)王子跡、岡中鎮守社が候補

に上がっています。

実は私が参考にしている大阪府内の熊野古道マップでは、この長岡王子からこのまま県道を進んで

山中溪に向かうことになっているのですが、左に進んで林の中の道を進むのが旧紀州路です。

こちらには途中に「琵琶ヶ岸崖(びわががけ)」というその名の通りの崖路があります。距離は数百m

なのですが、完全な山道でおまけに崖沿いで結構危険な道でそうです。この道は現在は廃道となって

います。このため、府道をそのまま通りました。少し歩くと左手に「地蔵王子跡・琵琶ヶ岸崖」の案内看板

がありましたので、そちらに向かいました。

少し進んで左に少し入った所にある公園の一角に「地蔵堂王子跡」があります。14:10。小さな石碑が

あり、横の立札に謂れが書かれています。ですが完全に子供が遊ぶ遊具などが置かれた公園となって

いました。王子の面影はかけらもありませんでした。

地蔵王子跡 紀州街道の説明板

その先の「琵琶ヶ岸崖」に行ってみましたが、危険という看板と車止柵が付けられていて進入禁止に

なっていました。すぐ横は高速道路の擁壁が建っています。

おまけに草刈の作業をしていたので進むのをあきらめて引き返しました。

このため現状がどうなっているのかはわかりませんが、以前は崖のところの山側にチェーンが付け

られているだけで所々崩れていて、谷側はまさに崖で、滑ったら下に流れる川まで一直線でだそうです。

「古道歩きは道を歩くだけ」と考えている方はびっくりするそうです。

ちなみに、「琵琶ヶ岸崖」の謂れは、琵琶法師がこの崖から落ち、木に引っかかった琵琶が法師の

死を弔うかのように鳴り響いたという話からだそうです。

さらに1km先の所に阪南市コミュニティバスの「王子原」バス停があり、そこから2分ほど歩くと

「馬目王子跡」があり、立派な石碑が建てられているとのことでしたが、いくら探しても見つかりません

でした。

ちなみに、現在は、馬目王子のご神体はこの先の山中神社(現在は地福寺)に合祀されているそう

です。

府道64号線から左に分岐して山中宿跡へ入って行きます。分岐するところに「紀州街道入口」の

道標があります。ここがかつての泉州と紀州の境目でした。山中宿跡に入った所から道は新しく整備

された綺麗な石畳になっています。古の面影が残っています。14:30着。

紀州街道分岐からの石畳の道 案内石燈篭

「山中宿」は江戸時代には20軒以上も旅籠が軒を連ねた宿場町でした。現在もその歴史をとどめる

建物がいくつか残っていました。

集落内には立看板や石柱がありました。

道標の所から脇道に入ります。右側に江戸時代中期の建築といわれる「旧山中宿の庄屋屋敷」が

保存されています。一般的に関西では「庄屋」、関東で「名主」と呼ばれるそうですが、村の統率者を

指すようです。

旧山中宿の庄屋屋敷

山中宿本陣跡があります。この山中宿にも本陣があったという説明板がありました。宿としての本陣

ではなく、昼食本陣という休憩所だったそうです。現在の建物は立て替えられていて昔の面影などは

残っていませんでした。

本陣跡の看板

少し東に進んだ所を左手に入ると、山中神社(地福寺)があります。

神社の中に馬目王子の石碑がありました。ここに合祀されていました。ちなみに、馬目王子は大阪

最南端の王子社となります。

山中神社 馬目王子の石碑

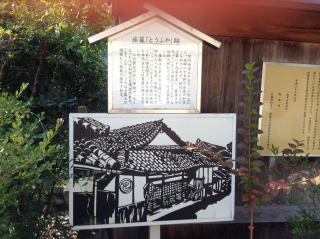

熊野街道の木柱が立っていました。その近くに別の看板があり、旅籠「とうふや」の跡地となって

います。

最盛期にはこの宿場に20軒以上もあった旅籠ですが、時代とともに少しずつその姿がなくなり、

山中宿で最期まで残っていたのがこの「とうふや」だそうです。昭和の終わり頃まであったそうです。

ちなみに「とうふや」というのは「豆腐」と関係なく屋号だったそうです。そういえば9月に歩いた熊野古道

小辺路にもとうふやという屋号の店がありました。ネーミングについて聞きたい気もしますが、もう関係者

は誰もいないでしょうね。

とうふや跡の説明板

すぐ近くに地福寺があります。ここの子安地蔵は元は地蔵堂王子の御神体だったと言われています。

余談ですが、山中神社は鳥取神社に合祀され、さらに波太神社の摂社になったそうです。そして現在

は地福寺となっています。しかし、いまでも地元では足神さんとしても親しまれているそうです。

境内全体に枝垂桜の枝が垂れていて、桜の時期には素晴らしい眺めが楽しめると思います。

その先にJR山中渓駅があります。今日はここまでです。

山中宿を歩き終わり、駅に着いてベンチに腰を下ろしてほっと一息。余談ですが駅の真ん前に大衆

食堂という名前のお店がありました。

山中溪駅は改築され近代的な駅舎になっていました。14:40。

山中溪の旧宿場町は、所々に昔の面影はあるものの新しい家も建ち、変わりつつあると感じました。

この後は前回と同様に大阪南港からフェリーで四国入りします。詳しくは四国遍路の旅をご覧ください。

今日はその前にもう1カ所立ち寄ります。快速に乗り、天王寺駅に向かいます。天王寺駅から近鉄の

大阪阿倍野駅に向かい、近鉄の南大阪線に乗り西国三十三観音の5番札所葛井寺に向かいます。

こちらは西国三十三観音のページをご覧ください。

無事に参拝し、天王寺駅に戻り地下街のレストランで夕食を済ませ、大阪南港に向かいます。

このあとは四国八十八カ所遍路第13回のページをご覧ください。

今日は、天気の恵まれ、昼間は暑いほどでした。11月なのに真夏日だったとか。明日以降も晴れて

ほしいのですがあまり暑いのも困ります。