25 45 30 40 35

今回は前日と当日の午前中に西国三十三観音霊場を合わせて5寺打ちました。

5つ目の寺の4番施福寺からバスでJR泉府中駅に到着して、JRに乗り鳳駅に向かいます。

この和泉府中駅前には、徳本上人(江戸時代の念仏行者:念仏とは「南無阿弥陀仏」と念仏を唱える

だけで極楽に行けるというもの)の名号碑があり、「南無阿弥陀仏」と書いてあるそうですが、今朝

電車に乗る前に探してみたのですが見つかりませんでした。ちなみに、ここ府中は和泉の国府の

地だった所です。ですが、この付近は家が新しいものが多いです。

13:35に鳳駅に到着。熊野古道紀伊路歩き開始です。

今回の区間は立ち寄るところもなく、王子もほとんどが碑のみ。何より古道に並行してJRが走って

いて、2kmごとに駅があり、打ち止めにする地点の調整がしやすいので助かります。

まずは鳳本通商店街に向います。

鳳本通商店街は駅前のロータリーから50mほど左に進むとすぐに到着。この商店街は旧街道沿い

に建てられているそうです。街道がそのまま商店街になっているところは意外と多いそうです。お昼過ぎ

の時間帯のせいか、人出は少ないです。

商店街入口 商店街内部

商店街がシャッター街になってしまっているところも多いですが、この商店街は盛況だそうです。

350mほどあるアーケード通りの商店街は結構長く感じます。10月の第1金、土、日曜日に行われる

北王子(鳳?)だんじり祭りの時には大鳥大社に全10台のだんじりが宮入し、その後この辺りを走り

抜けるのだそうです。)

この通りもだんじりが駆け抜けるのだそうです。

5分ほどで商店街のアーケードを通り抜けます。商店街を通り抜けた付近に大鳥居王子があったそう

ですが、碑も何もありませんでした。

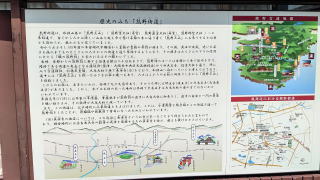

その代わりに住宅街の中に下の写真のようなこの付近の熊野古道の説明板がありました。その先の

府道には熊野街道を説明した石柱も建てられていました。

熊野古道の説明が書かれた板と石柱

住宅街を5分ほど歩きます。その先で府道30号線(県道ではありません)に出ます。

ここからはしばらく府道30号線を進みます。歩道が広いので助かります。大きなショッピングセンター

が右手にあります。

次の信号で道は二股に分かれていて、ここは右へ進み、2つ先の信号を斜め左に進みます。四つ角

ではなく変則の四差路なので斜めに進むとこが多いです。

それにしても今日は暑いです。日差しもきつく、帽子と日焼け止めで予防していますが、かなり日焼け

しそうです。

ここでちょっと寄り道。通りから1本右手の中に入ったところに「等乃伎神社」があります。

案内看板には「よそでは手に入りにくいお守り」があると書かれています。どのような物か楽しみです。

13:50に到着してお参りはしたのですが、肝心のお札の売り場が閉まっていました。なんのこっちゃ

です。

その先の、クリーンセンター前の信号のもう一つ先の信号は右へ進みます。大きな煙突は目印に

なります。

府道を離れ、東側の狭い道に入ります。道の周りに古い家が残っていて、旧街道らしい雰囲気が残る

道です。紀伊路を歩き始めて初めて古道らしい道に巡り合いました。車も全く走っておらず、のんびりと

雰囲気を味わいながら歩けます。周囲には小さいですが畑もあり農作業をしている方もいました。

古道らしい歴史を感じさせる町並み

写真のような大きな山車の倉庫がありました。ひょっとして「北王子だんじり」の山車が入っている

のでしょうか?

山車の倉庫?

ですがその先で高速道路の下をくぐります。「堺泉北有料道路」です。通過する車の音が響きます。

せっかくのよい雰囲気が一気になくなってしまいました。

その先に熊野古道の案内板がありました。その案内を見て気が付いたのですが、いつの間にか

高石市に入っていました。この付近でも旧街道らしい雰囲気の町並みがしばらく続きました。何より

道幅が狭いせいか、車が走らないのがありがたいです。

そこから1km程で聖神社の一の鳥居に到着。14:25。この鳥居は結構大きなものでしたが、周囲

に家が立ち並び、すぐ近くまで来ないと見つけられませんでした。

実は聖神社の本殿はまだ先です。軽く500mはあるでしょう。行こうかどうしようか迷いましたが

せっかくなので行ってみることにしました。

一の鳥居をくぐり、傾斜は緩いのですがだらだらと続く坂道を登ると、公営の団地と思われる建物群

があり、この手前を右に曲がり道なりに登って行くと二の鳥居があって、その先の砂利道を進むと

ようやく聖神社の前に到着です。

一の鳥居から10分かかりました。14:35着。おまけに途中に案内は何もなし。下調べをして

こないと道に迷います。振り返ると結構登っていました。汗びっしょりです。

聖神社一の鳥居 聖神社拝殿(本殿はこの後ろで見えず)

聖神社の拝殿と本殿は慶長9年(1604)に豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営したものです。桃山

時代の特色がみられる貴重な建築として国指定重要文化財となっています。2019年7月に修復工事

が完了し、朱塗りの美しい姿が蘇っています。

写真の拝殿は銅板葺の平入入母屋造に千鳥破風と唐破風の向拝が付いたものです。

その奥、透塀に囲まれて建つ本殿は檜皮葺の平入三間社入母屋造りに千鳥破風と唐破風の向拝

の付いた大変立派な重厚な社でした。(写真はうまく取れませんでした。興味のある方は見に行って

ください。)

境内にはそのほかに、本社本殿の南東、塀に囲まれた一画に「三神社」と「瀧神社」が西向きに

鎮座しています。どちらも本社本殿と同じく豊臣秀頼が片桐且元に命じて造営した貴重な桃山建築で、

こちらも国指定重要文化財となっています。こちらも修復工事が終わっていてピカピカになっていました。

「三神社」と「瀧神社」

ですが、境内は誰1人いませんでした。わざわざここまで来る人はいないのでしょうか?

参拝を終えて、当然坂を下って元の道に戻ります。途中で正面に堺の臨海工業地帯の高い煙突や

工場群が見え、大阪湾と遠くには六甲山と思われる山並みが連なっているのが見えました。

今日は黄砂で霞んでいます。肉眼だとかろうじて見えるのですが、写真にはうまく写りませんでした。

堺の臨海工業地帯

14:50に鳥居まで戻り、左に曲がり南に進んで30mの所の民家の角に小さな目印がありますが、

この辺りにあると事前に調べて来て探さないと確実に見落としてしまう程度の大きさです。

そこを左に曲った狭い道の先に「篠田王子跡」がありました。小さな祠と石碑と説明板が立っている

だけです。ここにも熊野街道の案内板があり、それを見るとすでに和泉市に入っていました。

民家の塀の案内 篠田王子の碑

他の方のHP等でも書かれていましたが、通路を進むと警報音が鳴り響きます。それも2種類(2カ所)。

自宅の安全のためなのはわかりますが、少しうるさすぎると思いました。

通りまで戻って平松皇子に向かって歩きます。

300mほど歩くと右手に八坂神社があり、その先の右手に「小池之地蔵尊」がありました。その先に

「小栗の湯」という看板があり、角を右手に入ったところに日帰り温泉のような施設がありました。

汗びっしょりなのでひと風呂浴びたい気分です。ですがそういうわけにはいきませんのでひたすら歩き

ます。この温泉の名前はもちろん小栗判官から頂いたのでしょうね。

この付近に小栗地蔵と小栗判官の伝承地の表示板があるはずなのですが見つかりませんでした。

疲れからか注意力散漫になっています。

この地は「小栗判官の笠かけ松」「照手姫の腰かけ石」の伝承が残る地です。架空の人物ではあり

ますが、「判官びいき」の語源でもある民衆に親しまれた二人です。熊野古道周辺にはこの小栗判官

関係のものが結構あります。

更にその先に放光池一号公園があります。ところが公園が見当たりません。道沿いにあった住宅地図

で調べると道を間違えていました。少し手前で斜め左に入らないといけなかったのですが、まっすぐに

進んでしまいました。やはり注意力散漫になっています。それと地図がいまいち正確さにかけます。別の

地図を探さないといけません。

それからこの付近は先ほどまでと打って変わって団地がいっぱいです。高層ではありませんは前後左右

に建物が林立しています。まさに団地銀座です。先ほど見た住宅地図でもざっと50棟くらいはありました。

高度成長期の遺産でしょうか?ですが入居率は低いみたいです。明らかに未入居と思われる部屋が

たくさん見受けられました。

ようやく放光池一号公園に15:05に到着。その横(道路の反対側)に「平松王子跡」の石碑が立って

いました。この辺りは王子も建物は影も形もなく、碑のみとなっています。幸いこの碑は交差点の角に

あったので簡単に見つけられました。

平松王子の碑

平松王子社は伯太神社に合祀されているそうです。かつては平松新御所があり、後鳥羽上皇が宿泊

した建物があったそうです。ですが、後鳥羽上皇は承久の乱を起こし、幕府にそむいて島流にされた

ので、関係する場所が意識的に破壊されたとの説もあります。

ですが考えてみれば碑が残っているだけでもしっかりと伝承されていると思います。維持や管理は

大変でしょうから。

すぐ先にその伯太神社があります。境内を探してみましたが、平松王子関係のものは何も見当たり

ませんでした。(疲れからか根気よく探せたわけではないのでもっとよく探したらあったかもしれません。)

この付近も所々に門や塀のある大きな旧家が残っています。かなり大きな家ですが個人の家なので

しょう。特に案内や説明などはありませんでした。

旧家の街並み

道沿いにコンビニがありましたので立ち寄ってグリーンスムージーという飲み物と甘味を買って食べて

ビタミンと糖分を補給。持ってきた塩の錠剤も食べて疲労回復に努めます。

自衛隊の信太山駐屯地がありました。ここでは戦車や自走砲やヘリ等を屋外に展示していて、事前に

申し込めば見学ができるそうです。もちろん申し込みなどしていないのでスルーします。

横を過ぎて1km程で泉井上神社があります。14:30。境内の清水は、神功皇后渡韓の途中、

一夜にして湧出したので霊泉と名づけられ、「和泉」という地名もこの泉井上神社という名前もこの泉

に由来するそうです。

本殿は慶長10年(1605)に豊臣秀頼が建立したもので、国指定重要文化財になっています。

また、境内には正平3年(1348)建立の石造板状塔婆が立っています。ですが境内には入らず、

鳥居のところで参拝して先に進みます。

その先でなんだか見覚えのある場所に来ました。何と昨夜泊まったホテルのすぐ前です。昨日見て

ひょっとして明日通るのではないかと思った案内板のあった場所がまさにその通りでした。

ホテルと熊野古道の案内板

ここから西に500mほどで和泉府中の駅があります。大阪府内の紀伊路は、かなりの区間で古道

沿いにJR・南海の鉄道が走っていて、歩けるだけ歩いて、最寄の駅から電車に乗る計画が立てられる

ので楽です。あの地点までいかないといけないという計画は、何かあって予定が狂った時などは大変

です。

道の分岐点に道標が建っていました。「右、小栗街道、牛瀧、岸和田、佐野、和歌山」「左、池田、

槇尾、松尾寺」と書かれています。ここは右に進みます。

この辺りでは熊野古道の紀伊路は小栗街道と呼ばれているようです。今回はこの他にも「小栗街道」

の石碑もいくつか見受けられました。

伯太高校の校門のところにさりげなく街道碑が建っていました。「熊野街道は大坂、天満橋付近から

紀州に入り熊野を巡る里程約百里(約400km)、往復約25日の旅程」などと説明書されていました。

この距離は紀伊路と中辺路を合わせた熊野本宮大社までの往復の距離のことのようです。

往復800kmを25日ということは、1日約32kmを歩くことになります。峠や山道もあったでしょうから、

昔の方は健脚だったのですね。そういえば、3月に四国遍路をしたときにお会いした方が、やはり1日

当たり30kmを歩いたようなことを話されていました。

府道30号線との合流点に到着。「井ノ口皇子」がありました。15:45着。

「井ノ口皇子」はしっかりとお堂が残っていました。と思いきや、入口のところに「井ノ口王子跡」の

石碑があります。このお堂は別の建物でした。確かに新しい建物です。がっくりです。その横には

「子安地蔵尊」があります。

井ノ口王子の碑と子安地蔵

ここで再び府道30号線に合流してそのまま歩きます。ここから貝塚までの10km程は史跡がなく、

府道を歩くのみです。実は、この辺りは紀伊路の一部がこの府道に沿って存在しているのですが、

住宅などで分断されていて行き止まりになっている等で歩きにくいそうです。

槇尾川に架かる柳田橋の上からの景色は大きなマンションが建ち並び古の面影はありません。

ちなみに、この川は午前中に登った槇尾山から流れています。ひょっとしたら参道の山道の隣を

流れていた渓流が上流部かも。繋がっているのですね。

橋を渡り次の信号で道は二股に分かれているので右へ進み、旧道を歩きます。この角に古い石の

道標がありました。

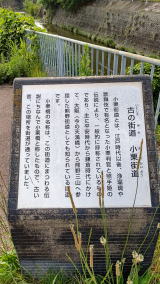

その先で松尾川に架かる小栗橋を渡ります。このあたりの街道は「小栗街道」と呼ばれていますが

その謂れは「江戸時代以降に浄瑠璃や歌舞伎で有名になった小栗判官と照手姫の伝説によるもの」

だそうで、この小栗橋もその伝説にちなんで付けられた名前だそうです。橋を渡った所に小栗街道

の説明板がありました。15:55。この辺りは入り組んだ小道で事前に予習しておいてよかったです。

そうでないと見つけられなかったと思います。

小栗街道の説明板

左手にある小田公園の中を通り抜けると、その先で府道30号線に合流します。このあたりは古道

沿いに小祠がいくつも置かれています。

途中で「小栗街道」と刻まれた道標を見つけました。刻まれた文字は「従堺市○○・・・四里」くらい

しか読めませんでした。

20分ほど歩くと右手にJRの線路が並行してきます。少し先に久米田駅があります。この駅の西側

に池田王子があったそうですが、現在は畑になっています。当然碑などはないそうです。

駅の入口に「歴史案内マップ」という説明板がありました。それによると碑はなく、説明板だけがある

そうです。パスですね。

駅前の歴史案内マップ

時刻は16:20。この先どうするか迷いました。東岸和田駅までは2,5kmで約40分。何とか17時

までには着けそうです。

ですが足はかなり疲れてきています。それに今日は月曜日で、17時を回ると通勤の人で電車が混み

ます。

もう一つ東岸和田駅まで行こうと予定していたのは電車の便が良いからです。ですがこの久米田駅

も区間快速が停まるうえ、一つ手前の和泉府中駅で空港快速との待ち合わせをしていることがわかり

ましたので、無理に東岸和田駅まで行かなくても大丈夫のようです。

考えていたら、アナウンスが入り、天王寺行きの区間快速が来るとのこと。数分遅れているようです。

これこそ神様・仏様の思し召しと思い、改札を抜け階段を駆け上がってホームに向かい無事乗車しま

した。

これが大正解で、この後列車の接続が全部うまくいき、予定よりも2時間早く自宅に帰りました。