25 50 55 25 15

自宅から近鉄のアーバンライナーで上本町駅へ。地下鉄谷町線に乗り換え天満橋に向かいます。

アーバンライナーネクスト

ところが朝から雨。電車の窓を雨粒が打ちます。いきなり気分はブルーです。ですが午後には上がる

との予報でしたので、予定通り出掛けました。

参加メンバー 一人旅

久しぶりに熊野古道を歩く事にしました。約15年ぶりとなります。

以前に伊勢路と中辺路を走破し、来年あたりに小辺地を歩けば、もう熊野古道も終わりかと思っていた

ところ、和歌山県在住の友人から「紀伊路は歩いたの?JR海南駅と御坊駅の間に紀伊路と呼ばれた

古道の一部が残っていてなかなか良いですよ。」と連絡をいただきました。

調べて見ると、大阪市内を起点として紀伊田辺市まで続く紀伊路は、現存している古道区間は少ない

ものの、名残をとどめているところが何カ所かあり、史跡・旧跡も残っているそうです。

友人が教えてくれたのは、その中の「鹿ヶ瀬峠越え」と呼ばれている区間でした。

熊野古道は「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、2004年にユネスコの世界遺産に登録され

ましたが、紀伊路は含まれていません。ですが、古の熊野詣はこの紀伊路こそがメインルートだった

ようです。大坂から紀伊田辺まで紀伊路を歩き、そこから中辺路を歩いて熊野本宮へと詣でたそうです。

大阪市のど真ん中、天満橋にある起点の八軒家船着場から紀伊田辺駅前の分岐石まで162km。

なかなかに歩きごたえのありそうな道です。

のんびり歩くにはちょうど良いと思い立ち、善は急げで出掛けようとしましたが、その矢先にコロナが

広まってしまい、3年ほど自粛。ようやく出掛けることができるようになりました。

本来の山酔会の活動とは違いますが、熊野古道はなかなか面白いですので紹介したいと思います。

歩行距離 累計距離 (八軒家船着場を起点として計算しています。)

八軒家船着場

↓ 10.6km 10.6km

住吉大社

行程(1日目)

八軒家船着場 → 坂口王子伝承地 → 四天王寺 → 安倍王子神社 → 万代池 → 住吉大社

25 50 55 25 15

自宅から近鉄のアーバンライナーで上本町駅へ。地下鉄谷町線に乗り換え天満橋に向かいます。

アーバンライナーネクスト

ところが朝から雨。電車の窓を雨粒が打ちます。いきなり気分はブルーです。ですが午後には上がる

との予報でしたので、予定通り出掛けました。

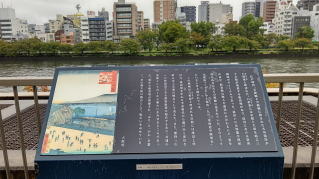

天満橋駅の北改札を通り、京阪電車の改札横を抜け、地上に出たすぐ先が大川の川岸です。すぐ近く

にかつての「八軒家船着場跡」があります。

八軒家船着場跡と大川

ここは「八軒家浜」と呼ばれていて明治の初めまでは30石船の船着き場でした。今は観光用の

水上バスが発着しています。すぐ先に昔の船着場へ降りて行ったと言う石段があります。

平安時代、京の都を出発した熊野詣の貴族達は、船でここまで来て岸に上がり、ここから歩き始め

たそうです。(一般庶民はもちろん最初から歩きです。)

参考までにですが、事前に色々調べた中に、熊野詣でをした法皇・上皇の記録がありました。

法皇・上皇は熊野へたびたび御幸しました。最初の御幸は宇多法皇の907年、最後の御幸となった

のは亀山上皇の1281年。374年間に9人の法皇・上皇が併せて総回数98回行幸しました。

やはり平安時代後期が最盛期だったようです。ちなみに天皇は熊野御幸をしていないそうです。

ちなみに、熊野御幸の回数ベスト3は、

第1位 後白河上皇・・・・34回

第2位 後鳥羽上皇・・・・28回

第3位 鳥羽上皇・・・・・・21回

だそうです。(3人で83回ですので他の6人は合計15回。一人あたりは数回だったのでしょう。)

鎌倉時代以降は武士が力を持ち、朝廷や貴族は政治的にも経済的にも苦しくなってできなくなった

のでしょうね。

その経済的な面の記録もありました。

白河上皇の場合、1回の熊野詣にお供する人数が814人。1日の食料(経費)が16石2斗8升も

かかったそうです。

(1日1人米2升分という計算だそうです。2升は20合なのでとても食べれません。天下取っても二合半

ですので。おそらく2升分の賃金をもらったということだと思います。)

人間のほかにも伝馬(馬車用の馬?)が190頭もいたとか。

(資料:田中重夫「熊野街道と九十九王子の研究」より)

江戸時代の一番低い身分の侍が20石取り(現在の貨幣価値にして200万円)でしたから、一日で

約160万円。熊野詣は2~3か月の日数を要したそうなので、3か月だと1億4400万円。権力や

お金がないとできないでしょうね。

熊野詣は宗教的な意味合いもあったのでしょうが、1回や2回ならともかく20~30回というのは

はっきり言って物見遊山ではないかと思います。途中で神楽や能などもしたそうですし。

花山法皇のように17歳で即位し19歳で退位して出家して(させられて)、わずかな従卒とともに

自らの足で歩いて熊野へ旅立った方もいらっしゃいますが。(この方は、その後西国巡礼の再興の祖

となりました。)

もっともこうした行幸によって街道が整備され、宿などもできたので熊野詣が広まったのも事実です。

室町時代から戦国時代にかけて、武士をはじめ庶民も熊野詣での列に加わり蟻の熊野詣と言われる

くらい盛んになりました。熊野詣は江戸時代中期まで続いたそうです。

話が横道にそれました。古道歩きに戻ります。

ところが雨が激しくなり、とても歩けそうにありません。傘をさしてもびしょ濡れになりそうです。しばらく

雨宿りすることにしました。

待つ事20分。少し小降りになりましたので歩きだします。9:30出発。

川から一筋南の通り沿いには、「永田屋」という老舗の昆布店の前に碑があります。

永田屋前の八軒家船着場の碑

西に1ブロック歩くと日本郵便のビルの横の交差点に出ます。ここが御祓筋で、「熊野かいどう」と書

かれた立派な石碑の案内板があります。(当時は熊野古道ではなく熊野街道と呼ばれていました。)

熊野街道の石碑

熊野古道紀伊路は、ここから紀伊田辺まで続いていて、そこから中辺路で熊野本宮まで向かいます。

ちなみに大辺地はそのまま海岸線を進み、新宮まで進みます。

この道を、多くの方が南に向かって歩いたのでしょう。私も紀伊路走破に向けて足を踏み出します。

1プロック東に「坐摩(きかすり)神社行宮」があります。ここは九十九王子の第一社の「窪津王子」跡

です。ですが、現在は行宮自体が建て替えの最中で工事中です。王子跡もこの先の天王寺近くにある

堀越神社に移設されているとのことなのでスルーして、代わりに石碑に手を合わせてこの先の旅路の

無事を祈念して出発です。

※ちなみに、王子社とは大坂から熊野三山へ至る、熊野街道(熊野古道と呼ぶのは現代人の私達

で当時は街道と呼ばれていました。この日記では熊野古道に表現を統一しています。)沿いに設けられ

た熊野権現の末社で、全部で九十九王子社あり、(実際にはもっとあった説もあり)熊野詣の巡礼者は、

身を清めて遠く熊野を想い1つ1つ礼拝したそうです。また、休息し旅の疲れを取る場所でもあったそう

です。

江戸時代中期以降、熊野詣の衰退に伴なって王子社はさびれていき、社殿も失われてしまったところ

が多いそうです。確かに案内書や現地も「王子跡」という表記や石碑のみという所が多くあります。

緩やかな上り坂を直進し、阪神高速13号東大坂線をくぐって約30分で右手に南大江公園があります。

一角に狸坂大明神がありますが、ここが「朝日神明社跡」で天慶年間(938~947)に平貞盛が創建

したと言われており、「坂口王子」の伝承地でもあります。朱色の小さな鳥居が2つ並ぶだけの小さな社

です。10:05着。

近くの南大江小学校の横に覗き穴があります。これは豊臣秀吉が造ったという「太閤下水」を見ること

ができます。この下水は今も一部が使われているのだそうです。秀吉さんも大阪城だけでなくいろいろな

施設を作ったのですね。

朝日神明社跡の碑と坂口王子の説明板 太閤下水覗き穴

その先の榎木大明神には、樹齢700年と言われる大きな槐(えんじゅ・マメ科の落葉樹)があります。

名前は榎木ですが木は槐なのですね。10:10着。

榎木大明神と槐の木

その先の石段を下り左に90度曲がり東に向かいます。道は上り坂になっていて、反対側の西方向は

下り坂になっています。

ここは上町台地と呼ばれる地形の西の端になります。現在の大阪市の西半分のほとんどは平安の

頃は海だったそうで、ここからすぐ先に海が広がっていたそうです。今はビル街ですが。でも、大坂市の

中心部の近くなのに、古い家並みが点在しています。一筋中の道を歩くと、うだつのあがった家が点在

していて意外でした。

500m程進んで右に曲がり、また南に向かいます。ここにも「熊野古道 大坂天満八軒家から1.7km」

と刻まれた道標が立っています。この道標は100mごとに建てられていて、おかげで迷うことはありま

せん。

道標

谷町筋(地下鉄の谷町線)の1本東側の道を歩きます。途中で空堀商店街があります。ここは映画の

「プリンセス・トヨトミ」の舞台にもなった所で見覚えがあります。映画で見た通りの古いながらもおしゃれな

お店があります。(当たり前ですが。)10:20。

空堀という名前の謂れは、ここがかつて大阪城の外堀のさらに外の空堀だったからだそうです。現在

の大阪城から数キロは離れています。大阪城がものすごく大きな城だったことがわかります。

空堀商店街

道頓堀のように観光地がされていないので大阪の下町らしい雰囲気が残っています。

と書いていると順調に歩いているように思われるでしょうが、実際には雨の中を歩いています。雨は強く

なったり小降りになったりで、何度か雨宿りをしています。空堀商店街でも10分くらい雨宿りしました。

※記載した時間いは雨宿りの分も含まれています。そのため時間は参考になりません。

小降りになりましたので先に進みます。この先に日本のシェイクスピアと呼ばれた近松門左衛門の墓が

あるはずなのですが見つかりませんでした。傘をさしているので地図を出すのがついつい面倒になり、

先に進んでしまいます。

先程、近鉄から地下鉄に乗り継いだ上本町を過ぎると高津宮があり、その中に「郡戸王子」の碑が

あります。(雨が激しくなったため写真は撮りませんでした。)

さらに少し進んだ所に「上汐公園」があり、その東に数百メートル行った所に「上野王子」の碑がある

そうですが、マンションの入り口横に小さな碑があるだけとの事なのでパスしました。この辺りは住宅

開発で寺社も移築されていて、王子も元の位置がわからなくなっているみたいです。

それはさておいて、この辺りは大阪でもお寺が密集しているところです。少し歩くと寺社仏閣が目に

入ります。流石に全部立ち寄る訳にはいかないので、熊野古道関係に絞って立ち寄ります。

右手に難波の駅のビル群を見て、10分ほど歩くと四天王寺に到着。11:40。有名な西門から入ると

五重塔などの伽藍が建ち並んでいます。

西門 仁王門(珍しい赤と青色の阿吽像です) 熊野権現禮拝石

この四天王寺は聖徳太子が推古元年(593)に建立した日本最初の官寺で、熊野との関係は深く

熊野参詣の際には法皇・上皇をはじめとして必ずこの四天王寺に参拝したそうです。

かつては境内から海に沈む夕陽が見れたそうで、(「西大門」は彼岸の中日、大阪湾に沈む夕陽が

丁度門の向こうに見えるため)西方極楽浄土を願う庶民の信仰を集めたそうです。そのため、西門は

別名を極楽門というそうです。熊野詣の巡礼者は西方浄土に向かって拝んだそうです。

ちなみに、この付近の地名は「夕陽ヶ丘」と言います。

私も鐘の音に耳を澄まし、雑念を追い払ってしばし合掌。と行きたかったのですが、土砂降りに近い雨。

そそくさと先を急ぎます。

境内に入るとなぜか鳥居があります。この鳥居は重要文化財だそうです。奥に見えるのは極楽門です。

南大門は、中心伽藍の前方にある門で、ここから中門、五重塔、金堂、講堂が一直線に並んでいます。

全部をしっかり見たら2~3時間くらいはかかりそうです。10分で切り上げて南門に向かいます。

南門の所に石碑があり、真南を向いていて「熊野権現禮拝石」と書かれています。熊野に詣でる人は

まずこの場所から遥か彼方の熊野権現を礼拝して、道中の安全を祈ってから熊野古道を旅したそうです。

また、熊野まで行けない人も、西門で夕陽に向かって拝み、ここで熊野に向かって拝んだのだそうです。

当然私も同じく参拝し、道中の無事を祈願しました。

寺から700mで天王寺駅の西側を跨線橋で線路を越えます。天王寺駅は大きな駅で、いくつもの路線

が乗り入れていて、何本もの線路があります。確か18番線までホームがあったと記憶しています。

駅の手前で日本一高いあべのハルカスのビルを見上げると、真上を見ることになり、首が痛くなります。

この日は雲が低く、まるで雲の中に聳えるような面白い写真が撮れました。

あべのハルカス

ここでまた雨が強くなりましたので天王寺駅で雨宿りです。12:00。

実はここまでにも雨宿りや道を間違えたりして、時刻はすでに12時を回りました。この時点で鳳駅

までの踏破はあきらめ、住吉大社を今日のゴールと決めました。

駅で食事をと思いましたが、どの店も満員です。そういえば今日は金曜日でした。

諦めて、阿倍野の町に入り、商店街のアーケードの中を歩きます。でもこちらのお店も満員です。

仕方なく先に進みます。

アーケードの横の通りを路面電車が走っています。阪堺電気上町線です。大阪市内唯一の路面電車

です。

阪堺電気上町線(撮影した場所は商店街の南)

高速道路をくぐり、300m程歩くと松虫通の交差点で左手の脇道に入る、陰陽師で有名な安倍晴明

を祀る神社があります。ここが出生地だそうです。12:40。

境内は楠や銀杏の大木が茂り、昼でも薄暗い雰囲気で大阪市内とは思えないところです。

安倍清明と白狐の銅像もありました。私は霊感はない方だと思いますが、背中がぞくぞくしました。

テレビや映画の影響で、陰陽師=呪術師のイメージが強いのですが、実際に陰陽師とは、 中国伝来の

陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)によって天体観測や暦を作成した自然科学者で、天文学や気象学

として活躍したそうです。もちろん易者として吉凶を占う事もしたそうです。

安倍晴明神社と 銅像(何故か白狐も)

その隣には安倍王子神社があります。仁徳天皇の創建とも言われ、九十九王子の第二王子社で、

大阪府内唯一旧地に現存している王子社でもあります。

ここには熊野本営大社、速玉大社、那智大社という三熊野権現のお使いという「願掛け御烏尊像」が

あります。

安倍王子神社

この近くに「松虫(鈴虫の事)塚」があります。大阪市の道路計画でなくなる寸前に地元の人たちの強い

要望で残ったそうです。塚の傍らに立つ樹齢800年の榎の大樹も昔から熊野詣の人々を見守ってきた

のでしょう。色々な伝説がある塚らしいのですがそちらは省略します。(雨の為写真はなし。)

その先は、しばらくは路面電車の通る道沿いを歩きます。姫松の交差点で古道が左手に分かれた所

に万代池のある万代池公園が有ります。ベンチもありますがこの雨の中では座れません。先に進み

ます。13:30。ここに「八軒家浜から8.5km」の標柱があります。

標柱(文字が少し違っています)

午後には雨が上がるとの予報でしたが外れたようで、相変わらず降り続けます。ですが、雨脚は弱く

なってきました。

ようやく空いているお店を見つけて昼食です。本場大坂のうどんと五目稲荷です。期待通り美味しかった

です。

その先で南海電鉄の踏切を渡り、その先の三差路を右手に進みます。右手に「宝泉寺」というお寺が

ありますが立ち寄らずに先に進みます。

その先にも三叉路があります。ここは左折というかほぼ直進です。ここにも案内板があり助かりました。

左手に池田屋という古い造りの味噌屋がありました。500年の歴史を持つお店だそうです。

その角を右手に進むと、住吉大社が見えてきます。14:05着。

ここは摂津の国の一宮であり、全国2,300社余の住吉神社の総本山でもあります。毎年の初詣の

人出は関西で一、二を争う人気の神社です。

言い伝えでは、ここは仲哀天皇9年(200年)に神功皇后が三韓征伐から七道の浜に帰還した時、

摂津国住吉郡の豪族田裳見宿禰が住吉三神を祀ったのに始まる式内社で旧官幣大社だそうです

この住吉神社は奈良時代に遣唐使が出発する際、航海の無事を祈り、大社の横にあった住吉津から

出港したそうです。ここはシルクロードの東の端でもあったのですね。

熊野詣の巡礼者も必ずここで旅の安全を祈願したそうです。もちろん私もしました。

遣唐使進発の地の碑

余談ですが、大社の境内にある池に架かる朱塗りの大きな反り橋は豊臣秀吉が奉納したそうです。

もう一つ、石の大鳥居がありますがこれも豊臣秀吉が建立したものだそうです。

反り橋と大鳥居

今日はここで打ち止めです。大社のすぐ前にある南海電鉄住吉大社駅から難波駅に向かいます。

この後は、四国遍路に向かいます。(こちらは四国八十八カ所遍路第7回をご覧ください。)

今回は、天気がいささか悪く10kmほどしか歩けませんでした。ですが、大阪市内に色々な史跡が

残っていることがわかり、また、石碑や標柱などが造られているのを見て俄然やる気が湧いてきました。

さすがに道は舗装されていましたが、これは仕方ないでしょう。大都市のど真ん中ですから。

和歌山県内には大阪府内より史跡や古道区間が沢山残っているそうです。

熊野古道紀伊路は162kmを越える距離がありますので、ゆっくりと少しずつ歩きたいと思います。

大昔から多くの人が歩いた道を歩くのは意義のあることだと思います。皆さんも歩いてみてください。