仕事を終えて新幹線に乗り、岡山駅に移動。さすがに遅い時間の出発の為、夕食はお弁当です。

テレビの番組で「居酒屋新幹線」というものがありますが、それを真似て車内で軽く宴会。飲みすぎて

乗り越してしまうといけないので軽くビールを1本だけです。

居酒屋新幹線

車内を見回すと、ご同様のスタイルの方を幾人かお見受けしました。

駅前のホテルで前泊です。このホテルも遍路で6回ほど利用しましたが、これが最後となります。

明日に備えて早めの就寝です。

1日目

朝6:00に起床。6:30からモーニングサービスで朝食を済ませ、岡山駅からマリンライナーで高松駅

に向かいます。遍路も香川県に入り、現地までの距離が近くなりましたので、移動も楽になりました。

マリンライナー ローカル

高松駅でIさんとMさんと合流。今回も同行者は、弘法大師様とMさんとIさんと私の同行四人です。

お二人とは1月のスキー以来、2ヶ月ぶりの再会です。

駅のコインロッカーに荷物を預けます。今日は五色台と呼ばれる、低いですが山を越えるルートなので

軽荷作戦です。

乗り換え時間が8分しかありませんでしたが、コインロッカーの位置を調べておいたのでスムーズに

預けられ、ローカル車両の各駅停車に乗り、前回打ち止めとした国分駅に戻ります。

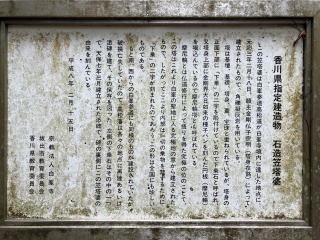

国分駅 駅前の看板

8:36にJR予讃線国分駅に到着。駅前の看板は建てられてから時間が経過しているのでしょう、

表面が擦り切れて、所々見えなくなっていました。更新を期待したいものです。

しかし寒いです。日差しはあるのですが風が冷たく、防寒用にウインドブレーカーを着ていても体が

凍えます。

まず国分寺に向かいます。国分駅から約300mほどなのですぐ先です。国道を渡ってその先の路地道

に入ります。5分かからずに到着。8:40。

お寺の手前の角に「特別史跡 讃岐国分寺」の石柱と広い空き地があります。後程詳しく説明しますが、

現在の国分寺はかつての讃岐国分寺の跡地の一角に建てられています。

標柱 特別史跡 讃岐国分寺の石柱

すぐ先に山門があります。仁王門の前に松の木があり、枝が門の前まで延びています。

仁王門 見事な枝ぶりの松

仁王門には当然、仁王様がいらっしゃいます。反対側には、もはや定番となった大草鞋がありました。

仁王門の扁額 仁王像

大草鞋

門をくぐり、境内に入るとこちらにも多くの見事な枝ぶりの松の木が生い茂っています。この辺りは

松の盆栽で有名な土地柄らしく、手入れが行き届いていて見事なものです。

参道の両側には黒松の木

その松の後ろには四国八十八ヶ所本尊の石仏が並んでいます。

四国八十八ヶ所本尊の石仏

参道の右手にある鐘楼の銅鐘は奈良時代の作で国内最古級といわれており、重要文化財です。

鐘楼

境内の中に堀があり、その手前の参道の左右にある大きな石があります。これが金堂跡の礎石です。

礎石の大きさや配置された間隔から、この礎石の上に造られていた往時の金堂はどれほどの大きさ

だったのでしょうか?

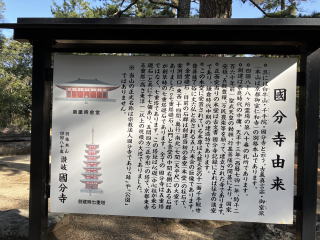

ちなみに、この寺は天平13年(741)に、聖武天皇の勅願により全国に建立された国分寺の一つです。

行基が十一面千手観世音菩薩像を安置して開基しました。その後、弘法大師が本尊や伽藍を補修して

霊場と定めました。当時は東西220m、南北240mの広大な寺域を持ち、金堂や鐘楼、七重の塔、僧房

が建ち並ぶ大寺院だったそうです。

その讃岐国分寺の跡地にこのお寺は建てられています。現在の国分寺の境内も広いのですが、

讃岐国分寺はこの6倍ほどの広さがあったそうです。

国分寺の由来の説明板 参道まわりの金堂跡の礎石

こちらは七重の塔の礎石

この寺の境内は広くて、拝観順路の案内が建てられていました。

拝観順路案内板

境内にはいろいろな石像やお堂が建てられていました。

地蔵尊 千体地蔵堂 弁財天

この境内には中央をお堀が横切っています。

お堀に架かる橋

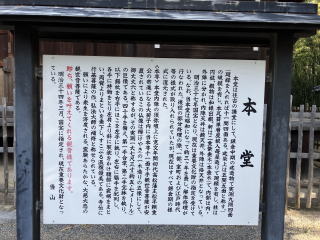

橋で渡ると、すぐ右手に手水舎があり、正面にこの寺の見どころの一つの重要文化財の本堂があり

ます。5間四方の入母屋造です。奈良時代の講堂跡の礎石を再利用して、鎌倉時代に再建されたそう

です。

手水舎 本堂説明板

本堂

本堂に祀られている御本尊は、欅の一木彫で高さは5,7mで、木製の仏像としては四国随一の大きさ

だそうです。残念ながら見られませんでした。

本堂で納経を済ませて境内を時計回りに大師堂に向かいますが、その間にいくつもの像やおもしろい

ものがありました。

本堂前から見た境内 本堂横の弁財天

何故か縁結びの神社 手前にハート

願かけ不動明王 成満大師

大師堂の前には中門がありました。

大師堂前の中門

大師堂は中門をくぐった左の先にあります。多宝塔のような造りです。

実はこの多宝塔には外から入れません。下の写真の通り、隣にある納経所とほとんど繋がっていて

納経所から大師堂内を覗くように参拝するようになっていました。納経所は拝殿でもあるのですね。

大師堂 隣の納経所と接続?

中門の正面にある納経所に入ります。何と中は売店のようにたくさんのものが売られていました。

撮影禁止なのでご紹介できませんが、これほど商品が充実した納経所は初めて見ました。

余談ですが、速乾性のTシャツ(南無大師遍照金剛のネーム入り)を買いました。

納経所から大師堂の地下にある廻廊に入れます。1周しました。

大師堂地下の廻廊 接待地蔵

御朱印をいただき外に出ます。右側の大師堂の前には、大師像と無数の地蔵尊が建立されていま

した。

大師像と無数の地蔵尊

中門の周りには、仏足石や何故か金色の願掛大師像もありました。これは初めて見ました。

仏足石 ? 金色の願掛大師像

元大師堂? 現在大日如来堂

実はこのお寺のあらゆるところに寄進や寄付のお願い書きがありました。この後トイレをお借りした

のですが、トイレにも「烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)建設の寄付がありました。ちょっとくどすぎて、

せっかくの壮言な雰囲気が台無しになっていました。もう少し考えてほしいものです。

何はともあれこの寺で、とうとう80寺を打ち終えました。あと8寺です。

81番白峯寺へは、国分寺の山門前から左に進み、住宅地の中の遍路道を歩きます。9:15出発。

お寺を出てすぐに「おへんろの駅こくぶ」がありました。ここはお値打ちな料金で食事などができる

そうですが、この時はまだ閉まっていました。

その先で写真のような狭い水路沿いの道を歩きました。この水路の左側が旧讃岐国分寺の跡地の

縁でした。確かに広いですね。当時のお寺を見てみたかったものです。

おへんろの駅こくぶ 遍路道?

下の説明板の地図が旧讃岐国分寺の跡地で赤枠が現在の国分寺です。

説明板

この先に讃岐国分寺資料館がありましたので立ち寄りました。65歳以上は無料でした。こういう時だけ

年齢に感謝です。旧金堂の模型がありました。確かに大きなものだったようです。

この時頂いた地図はこの後役に立ちました。

資料館を出てからは、住宅と畑が混在するところを歩きます。

前方にこれから登る五色台が見えてきました。

五色台の大地

何故かヤギがいました。最初は犬かと思って近づいたらヤギでした。その先の建物がお遍路休憩所

がありました。休まずに先に進みます。

ヤギさん 中央の建物が遍路休憩所

しかし寒いです。2月の熊野古道に続いて、「こんな南の地方に来たのになぜ寒いのだ?」という

セリフが出てしまいます。

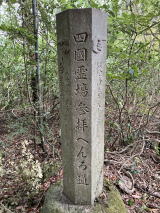

町中の道ですが、曲がり角ごとに標識や標柱があり迷うことはありません。

案内看板 石柱

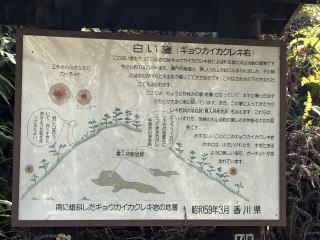

段々と五色台の台地が近づいてきます。(遠ざかったら困りますが。)写真の山の中腹の白いところが

「角礫凝灰岩(かくれきぎょうかいがん)」が露出しているところです。後程詳しく説明しますが、あの横を

通ります。

近づく五色台

9:50に山麓に到着してここから登山開始です。墓地の横から山道に入ります。「81番白峯寺まで

5,7km」の看板がありました。なかなか登りごたえがありそうです。

国分寺から五色台の一つ白峰の中腹にある白峯寺まで標高差で350m登るこの登り坂も「最後

の遍路ころがし」と呼ばれているそうですが、これまでに何度もの山登りを経験してきた私達には標高差

350m程度では「遍路ころがし」とは感じませんでした。

ちなみに、五色台というのは、香川県高松市(旧高松市、旧国分寺町)と坂出市にまたがる溶岩台地

です。香川県特有の地形であるメサ(卓状台地)とよばれる台形状の山地で、名称は白峰、青峰、紅峰、

黒峰、黄峰の5峰をもつことに由来しているそうです。弘法大師が開いた「真言密教」の五大色にちなみ

白青赤黒黄の5色が峰の名前に付けられています。

卓状台地は山頂が平らに広がった台地です。ここは東西約6km、南北約10kmの広さがあり、

古くから信仰の地として人々を迎えてきました。保元の乱に敗れ、讃岐の地に流された崇徳上皇が

悲運の生涯を閉じ、荼毘に付されたゆかりの地でもあり、白峰御陵や崇徳上皇にまつわる逸話が

数多く残されている、香川県有数のパワースポットです。ここには、81番白峯寺、82番根香寺の2寺

があります。

そのほかにも、四季折々の美しい景観と穏やかな瀬戸内海の多島美が楽しめる、展望スポットも

数か所あります。

五色台マップ 墓地の横を抜ける道

この辺りはまだ傾斜も少なく、道端の標識や石仏を写真に撮る余裕がありました。

山道に入る 道標 石仏

ずっと土道かと思っていたら舗装された道に合流しました。

その先で道の右側の斜面に白い岩盤が露出しています。この岩は角礫凝灰岩です。山麓にあるこの

岩は雨水に侵食されやすく、山頂部は安山岩でこちらは堅くて浸食されないため、鍋の蓋のような

テーブルマウンテンになるのだそうです。

登坂横に白い岩が露出 角礫凝灰岩

説明板

10:00に石鎚神社への分岐点に到着。肝心の神社は見えません。かなり先にあるようです。という

ことでパスして先に進みます。坂道がだんだん急になってきました。

石鎚神社への分岐点 登山道

遍路道は階段になったり急坂になったりです。所々に休憩所があります。

階段と坂道 休憩所

休憩所からは展望が広がっていました。先程打った国分寺が見えています。溜池と小さな山という

四国独特の風景が広がっています。

国分寺の集落

その先も坂道が続きます。所々にある道標の標示距離が短くなっていくのが励みになります。

「一本松まで1km」の標柱の所からの階段のところが本日一番の急坂でした。

階段を登る 道標

「一本松まで100m」の標柱の所に修行大師像がありました。ここからは景色も見られました。先程と

角度が違っていますので、かなり登ってきたのがよくわかります。苦労して登ったご褒美がこれです。

修行大師像 眺望

最後にひと登りすると、県道180号に合流。10:40。

余談ですが、この辺りが丁度1,000km地点となります。思えば長い距離を歩いたものです。

ここに目印の一本松があるはずなのですが、何故か見つかりませんでした。ここで一休みします。

県道合流点

ここから車道を歩きます。台地の上に出たのでしょう。この道はほとんど水平です。

20分ほど進むと左側に自衛隊の演習場・国分台があります。11:05。

お遍路マークがあり、県道から左に入って進むように案内されていましたのでそちらに進んだのですが、

何故か途中からフェンスがなくなっていました。お遍路マークや石仏が道沿いにあるので間違っては

いないと思うのですが、なんだか自衛隊の敷地の中に入ったような気がします。

この時銃の射撃音が聞こえてきました。実弾演習をしているのでしょうか?

県道 お遍路マーク 石仏

さらに進むと前方に大きなフェンスの開口部があり、その横に検問所のような建物がありました。

若い自衛官が飛び出してきました。話を聞くと「ここは自衛隊の敷地内で立ち入り禁止です。」とのこと

です。

予感が当たりましたが、よく見るとフェンスの横にお遍路マークがあり、ここでフェンスの外に出るよう

に案内されていました。自衛官の方に「遍路マークに従って歩くとここにきてしまう。」旨を伝えて外に

出ました。某国の工作員と勘違いされなくてよかったです。(笑)

フェンスに付けられたお遍路マーク

すぐ先で県道に戻ったところのすぐ先に大きな石柱があります。先程の県道からの分岐を曲がらずに

県道をそのまま進んだらここに来たのでしょうね。

ここから山道に入ります。ここも道のすぐ横が自衛隊の施設でフェンスがありました。

分岐点 自衛隊の施設のフェンス

フェンス沿いの道を下ると5分ほどで三叉路に到着。11:15。ここが白峯寺と根香寺を結ぶ遍路道

「根香寺道」です。これでもかというくらい道標や石柱が建てられています。

フェンス沿いに遍路道 根香寺道

道標には、白峯寺まで0,8km。すぐ隣の石柱には1,1km」となっていました。建てた方が違うのは

わかりますが、もう少し考えてほしいものです。それとも自分が正しいと信じて疑わないのでしょうか?

道標と石柱と石仏

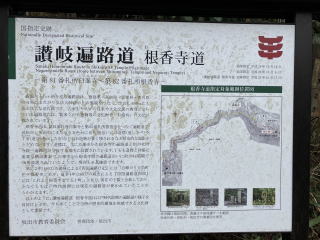

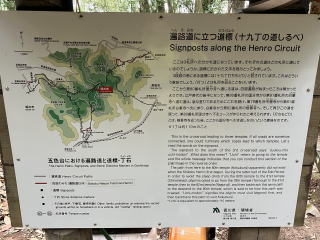

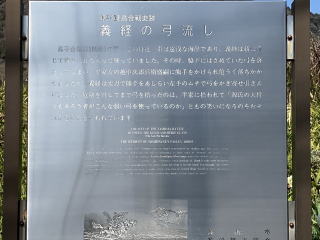

この81番白峯寺と82番根香寺を結ぶ遍路道「根香寺道」は「讃岐遍路道」の名称で国の史跡に指定

されています。大きな石碑とその解説の案内板があります。

ここを左に進むと白峯寺、右に進むと根香寺に行けます。まずは左に進みます。白峯寺を打った後、

ここまでうち戻ります。

一休みして白峯寺に向かいます。白峯寺は白峰山の麓に位置し、標高284mにあるため、現在地点

からは少し下っていくことになります。

5分ほど進んだところに変わった石塔がありました。11:20。ここは分岐点になっていて、分岐を右に

進むと白峯寺の奥の院「毘沙門窟」に行けますが、距離はともかくかなり下らないといけないようなので

パスしました。

分岐点の石塔

さらに5分進んだところの左側に大きな石塔があります。11:25。摩尼輪塔です。平安時代(14世紀)

の作だそうです。その脇に説明板があります。それによると「境内は神聖な場所、天皇と言えども馬・籠

から下乗しなければならない場所」と記されています。このため、隣りに「下乗」と書かれた石柱もありました。

立派な摩尼輪塔家下乗石と、道端の小さな石仏との対比が面白かったです。

摩尼輪塔と下乗石 説明板

説明板 道端の石仏

ここから300mくらい下ったでしょうか前方に建物が見えてきました。81番白峯寺に到着したようです。

時刻は11:30。白峯寺の壁は漆喰です。漆喰の壁の下は石積みになっていて横には堀がありました。

壁の反対側に「讃岐遍路道」の案内看板がありました。

白峯寺の漆喰の壁 讃岐遍路道の案内看板

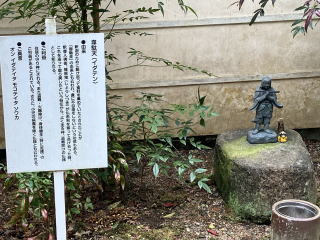

正面の山門の手前にかわいい「韋駄天」の像がありました。

韋駄天の像

小さな堀に架けられた短い橋を渡り、「七棟門」と呼ばれる山門をくぐります。この山門は、高麗形式

の門の左右に2棟の塀を連ねた珍しい塀重門です。

山門前にて 七棟門(重要文化財)

境内に入ると、何故か弁財天のお堂がありました。その前に立っていた石塔に何故か招き猫と天狗の

小さの像がたくさん置かれていました。「何故?」と思いましたが、理由はこの後わかりました。説明は

後程。

弁財天 招き猫とカラス天狗の乗った石塔

参道の正面に一見本堂と見間違う様なお堂がありますが、これは護摩堂です。この中に納経所が

あります。

護摩堂

護摩堂の手前で左に曲がると右手に手水舎がありますが、この吐口の龍は見事な造りでした。

手水舎 龍の吐口

手水舎の奥には水子地蔵尊がありました。

水子地蔵尊

参道をまっすぐ進むと正面に中門があります。その先の建物が本堂かと思いきや、門の手前の左右

に阿吽の唐獅子がいます。門の所に表札があり、「白峯寺 頓証寺殿(とんしょうじでん)」と書かれて

います。この門は勅額門でした。

余談ですが唐獅子の所にも招き猫と天狗の人形が乗っていました。

勅額門(重要文化財)

唐獅子 大草鞋

この寺も崇徳上皇とゆかりのある寺で、頓証寺殿は上皇の御廟所です。先にこちらに参拝します。

頓証寺殿の左手前には天狗の像がありました。御廟所を守っているのだそうです。先程の小さな天狗

はこの関係だったのですね。隣には恵比寿天もいらっしゃいました。

頓証寺殿(重要文化財) 天狗と恵比寿天

この殿の左側に「白峯陵殿(しろみねのみささぎ)」への道があります。白峯陵殿は御陵です。

その白峯陵殿の先には860段の石段が続いていて、この道は西行法師の道と呼ばれているそうです。

崇徳上皇が没した3年後の1168年に西行法師が白峯御陵を詣でたとされていることに由来して

います。前回打った79番札所も崇徳天皇(上皇)が関係していて天皇寺と呼ばれており、この地域に

関係が深かったことが伺えます。大きなわらじがありました。

中門まで戻って白峯寺の参道に戻ります。門の左にある100段近い石段を登ります。本堂はこの上

です。石段の脇には薬師堂・行者堂・廻向堂などの諸堂が建ち並んでいます。

本堂への石階段 薬師堂(重要文化財)

最初の階段を登ったところの右側に鐘楼があります。ここは突いてもOKでしたのでつかけていただき

ました。

鐘楼と鐘

行者堂(重要文化財) 廻向堂

この寺の境内は広いです。広いだけではなくて、重要文化財の本堂・大師堂・阿弥陀堂をはじめと

して諸堂があります。

階段の登った先にある本堂はさすがに重厚な造りです。前堂があります。その右にある大師堂も

同じです。本堂左手前には、苔むした良い感じの石塔がありました。

前堂 本堂(重要文化財)

大師堂(重要文化財) 苔むした石塔

大師堂の前には仏足石がありました。本堂左側には阿弥陀堂があり、なぜか大黒天の像がありました。

先程の国分寺と言い、この寺にも七福天がいらっしゃいます。

仏足石 阿弥陀堂(重要文化財)

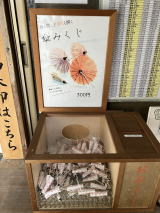

納経を済ませて、護摩堂野中にある納経所に向かいます。この納経所に招き猫みくじと天狗みくじが

売られていて、先程の小さな像はこのみくじを買うとついていて、それを置いて行っているのでした。

招き猫みくじと天狗みくじ

御朱印をいただき、山門に向かいます。入った時には気づきませんでしたが、山門横に見事な門が

ありました。こちらは御成門で、後ろの建物は客殿だそうです。

御成門(重要文化財)

門を出た左側に本殿があり、その屋根に白の文字がありました。

客殿(重要文化財) 白の文字

納経して次に進みます。と思いましたが、このお寺を参拝するのに意外と時間がかかり、時刻は

12:10です。時間も頃合いですし、この先にはベンチはありません。幸いと言っては何ですが、山門

の前の駐車場にベンチとトイレがありますのでここで昼食にしました。各自で買ってきた昼食を食べ

ます。ところが寒いです。日が陰って風が吹き寒くなりました。自販機で暖かい缶コーヒーを買って

寒さをしのぎます。

駐車場の左端に修行大師の像と赤い鳥居がありました。

修行大師の像と赤い鳥居

寒くてゆっくり昼食という訳にはいきません。大急ぎで昼食を済ませトイレをお借りします。

この時一つ思い出しました。山門前の地図で確認してそこに向かいます。

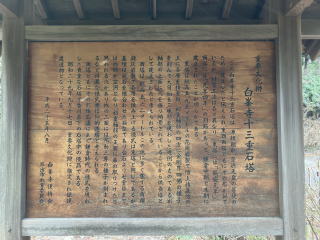

駐車場から車道を反対側に100mほど進むと、杉木立の中に二基の十三重石塔があります。

これは 源頼朝が崇徳天皇の菩提を弔うために建てた供養塔で重要文化財です。

十三段の石塔にはなかなかお目にかかれません。

二基の十三重石塔 説明板

食後の休憩もそこそこに出発です。12:25発。

白峯寺から82番根香寺へは、山門を出て左に曲がり、先程の道を分岐点までうち戻ります。

当然登り道になりますが、それほど厳しい登りではありません。山道の遍路道を500m程戻ると分岐点

に到着。今度はそのまま直進します。

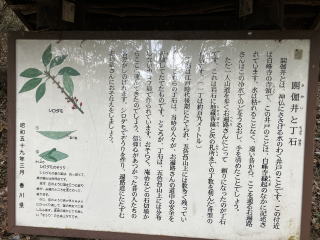

この付近は「国指定史跡根来寺道」です。道沿いには道標(どうひょう) ・丁石(ちょうせき)等の石造物

が残っています。歴史を感じさせてくれます。少しづつ登ってはいますが、歩きやすい土道です。

ようやく体が温まってきました。先程食事をしていた時が一番寒かったです。

道標は、白峯寺から根香寺への遍路道と別の札所寺院へ遍路道が分岐する場所に多く設置されて

います。丁石も、白峯寺から根香寺の間の遍路道沿いに1丁(約109m)間隔で50基設置されて

いたようで、現在もそのうちの40基が確認できているそうです。

国指定史跡根来寺道

本来は登り道のはずなのですが、何故か下っていきます。下りきった鞍部に「閼伽井(あかい)」という

井戸がありました。12:45着。弘法大師が掘ったもののようで、神様にささげる水をくむ場所なのだそう

です。ここは鞍部なので井戸で水が沸いていたのでしょうね。

閼伽井の井戸(跡) 説明板

残念ながら、今は鉄の蓋がされていました。

鉄板でふさがれた井戸跡

鞍部から先は根来寺道は登ってはいるもののなだらかな道が続きます。厳しい登り坂を覚悟していた

のでこれはうれしい誤算というやつです。

途中で竹藪と雑木が混在している珍しい林がありました。道標や石柱があり、迷う心配はありません。

竹藪と雑木が混在している林 へんろ石

さらに山道を1,5km程進むと「十九丁休憩所」に到着。13:15。中務茂兵衛の碑があります。

説明板 十九丁の碑 石仏

地蔵尊

ここには「景子ちゃんのお接待所」があります。ベンチが設置されていますので一休みします。

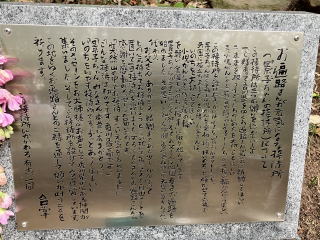

この「景子ちゃんのお接待所」は、お子さんを難病で亡くされた方が、歩き遍路を支援するために開設

しているそうです。缶ジュースなどが自由に飲めるようになっています。ここまで運んでくるのは大変

だと思います。感謝してジュースを1本頂きました。

景子ちゃんのお接待所 お接待のジュース類

説明書

一休みして先に進みます。ここからは急な登り道になります。幸い距離は短くて助かりました。

標高が上がっておかげで、樹木の間から北方向に瀬戸内海が見えていました。

十九丁休憩所からは15分ほどで県道180号線に合流。13:35。少し先に「足尾大明神の祠」が

あります。

さらに進むと、昔は有料だった五色台スカイライン(現県道281号線)との三叉路に到着。その手前に

中山休憩所があります。トイレとその後ろに東屋がありました。

足尾大明神の祠 五色台スカイライン(現県道281号線)との三叉路

中山休憩所のトイレ 奥に東屋

軽く一休みして先に進みます。実は今日は晴れの予報だったのですが、空を雲が覆っています。

何とか降らずに持ってほしいものです。

三叉路の少し先に食事処「みち草」があります。最初はここで昼食をと考えていましたが、この時間

まではお腹が持たなかったですね。

その先でいったん車道から右に入りますが、またすぐに車道に合流します。ここは変則のT字路に

なっていて、根香寺を打った後にここまで戻ってきて右に進んで一宮寺に向かいます。

さらに進んで、また車道から右に分かれて遍路道を進見ます。

右への分岐

この時、道端に懐かしいものを見つけました。オリエンテーリングポストです。(オリエンテーリングと

いうのはヨーロッパで行われている、野外に設置されたポストを、地図とコンパスを頼りに探しながら

歩き回る競技です。日本でも60年くらい前に紹介されて一時期ブームになりました。私も何度か参加

しました。)まだやっているのですね。(それともポストが残っているだけ?)考えてみれば、あのころから

野外を歩き回るのが好きだったのですね。(笑)

話がそれてしまいました。山道を進むと、第51号遍路小屋五色台に到着。14:00。ログハウス風の

小屋なので中を覗いて見ると、ロフト付きの宿泊可能な立派な小屋でした。近くには女性専用の小屋も

ありました。

余談ですが、この地点は標高434mと意外と高いです。

オレンジパークというところがあるはずなのですが見当たりませんでした。

第51号遍路小屋五色台 内部はロフト付き

ここでは休憩せずに先に進もうとしましたが、小屋の横に一宮寺への案内石柱があります。その先に

道が続いています。この道を進んだら鬼無の駅方向に降りられるみたいです。もっている地図にはこの

道は記載されていませんが、通れそうです。どうするかは根香寺を打ってここまで戻ってきたときに判断

することにして根香寺に向かいます。

この石柱とは反対側に進んで坂を下って行くと、左側にトイレがあります。前方下に駐車場と山門が

見えます。この間は200mほどでしたが結構な急坂でした。この後ここを登り返さないといけないのですね。

東屋から5分ほどで根香寺に到着。14:10。根香寺は青峰山中腹にあり、標高365mにあります。

365mと書くと何でもないようですが、東京・大阪などの都市では、下町だとほとんど0mなので実はかなり

の高さです。

仁王門は立派なのですが、すぐ前が駐車場です。幸い車はいませんでしたが、いたら下の写真は撮れ

ませんでした。

山門前にて 山門全景

その駐車場の一角に「牛鬼の像」があります。この寺は「牛鬼伝説」に関係があります。

この伝説は「400年ほど前に青峰山に牛鬼という怪物がいて人々をくるしめていた。山田蔵人高清と

いう人物が、この寺の本尊に願いをかけ、見事射止めてその角を寺に奉納した。」というものです。

牛鬼像 説明板

山門は仁王門です。当然仁王様がいらっしゃいます。もはや定番と言っても良い大草鞋もありました。

ここの大草鞋は中ではなく、外につるされていました。

山門の扁額 仁王像 大草鞋

仁王門をくぐると正面に本堂があります。この仁王門から本堂への参道は一直線なのですが、一旦

石段を下って、その先で登り返すという面白いものです。

下って登る参道 境内からの山門 本堂に向かって登る

途中に下の写真のような石垣がありました。まるでお城ですね。

石垣

途中には水かけ地蔵や役行者像、観音像がありました。

水かけ地蔵 役行者像 観音像

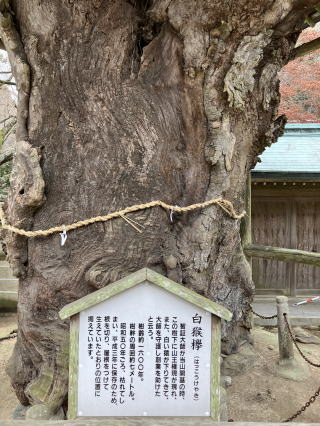

2つ目の石段を登ったところに堂宇が建ち並んでいます。左側に手水舎があります。その奥に「白候欅」

と呼ばれる古木があります。屋根で守られています。

手水舎 白候欅

このエリアには他にもお堂がたくさん建てられています。参道が十字路になっていて、右側に大師堂

や鐘楼があります。大師堂は珍しい朱塗りでした。竜宮地蔵尊と悲願金剛堂もありました。

大師堂 鐘楼 竜宮地蔵尊

悲願金剛堂

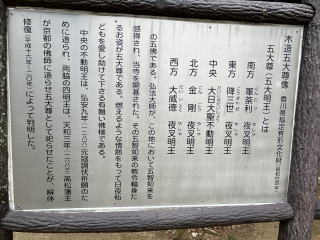

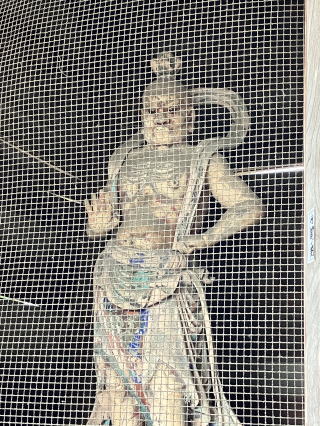

左側には納経所と、その奥に五大明王堂があります。五大尊(五大明王)木像を安置してあり、中央

の不動明王は南北朝時代の作、他の4明王は鎌倉時代の作だそうです。

遍路を続けていると、鎌倉や平安といった年号になれてしまっていますが、今から千年の昔です。

その頃の木造のものがこうして残っているというのはすごいことです。

五大明王堂 説明板

十字路からまた石段を20段ほど登って本堂に到着です。

前に焼香台 本堂

本堂は珍しい廻廊式の建物です。廻廊式前堂(万体観音堂)というのだそうです。その堂内には、

寄進された3万体もの観音像が納められているそうです。本尊の千手観音像は、桜の一木造りで、

33年に一度開帳される秘仏だそうです。

廻廊内の仏像

廻廊内の仏像

境内を含め、山腹には楓の木が多く、秋には山全体が真っ赤に染まるそうです。

納経を済ませて御朱印をいただき次に向かいます。14:40出発。

境内全景

次の83番一宮寺へのルートはなかなかわかりにくいです。

まず、山門から先程の三叉路まで打ち戻します。分岐を左に進み、ここから五色台からの下山開始

です。当然下り道です。車道ではなく土道を歩きます。

分岐の石柱 眼下に高松市街地

他の方のブログにはこの道は載っていませんでした。15分程歩いて車道に出ますが、すぐ先で車道

をショートカットする山道を下るとまた車道に出ます。ここからは車道をテクテクと歩きます。ここからは

高松市街の街並みが見下ろせます。その向こうに明日登る屋島や五剣山が見えていました。

高松の町は大きいですね。さすがに県庁所在地です。

高松市街地の風景

歩いていたら道路わきの金網の家の庭にまたヤギがいました。四国はヤギを飼うのがブームなので

しょうか?気のせいではなく、この家の庭には雑草がありませんでした。食べたのでしょうね。

2頭目のヤギ

3回目の車道からのショートカットした山道に入るところがありましたが、そこのガードレールにお遍路

マークが8つも貼られていました。これなら見落とさないですね。15:25。

お遍路マークいっぱいのガードレール

その先でまた車道に戻り進むと、右にほとんど180度曲がるところがあります。ほぼUターンです。

間違えないようにガードレールの内側にもお遍路マークが貼られていました。この辺りが標高240m

の地点になります。もう半分降りたと思うべきか、まだ半分残っていると思うべきか?ポジティブな思考は

前者だそうです。

内側にもお遍路マーク 連続のお遍路マーク

更に10分ほど下ると高松の町がすぐそこに見えてきました。

道の周りが盆栽畑となりました。何と通りの名が「盆栽通り」です。実はこの地は松(特に黒松)の盆栽

のメッカです。鉢植えの小さなものから庭に植える大きなものまで、松・松・松でした。造園業の看板を

上げている会社がたくさんありました。

畑以外にも、周辺の家の庭には、どこも見事な盆栽がありました。さすが盆栽の町です。

高松の町並みがすぐ近くに その名も盆栽通り

坂を下り切り、平場の町中の道になるとほどなく県道33号線に突き当ります。目の前にJRの踏切が

見えました。JR予讃線を渡り左に曲がるとこの日のゴール・鬼無駅に到着です。16:00。

鬼無駅

こう書くとすぐのようですが、寺からここまで5.5kmありました。意外と歩き甲斐がありました。

83番一宮寺へはまだ5kmほどありますが、今日はここで打ち止めです。ここから電車に乗り高松駅

まで戻ります。

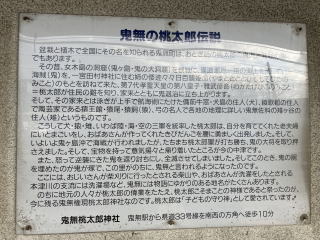

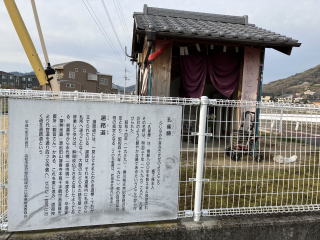

この駅のホームには何故か桃太郎の石像があります。実はここ鬼無には桃太郎伝説があります。

桃太郎が鬼を退治したので鬼がいなくなり、それで地名が鬼無となったのだそうです。

「あれ、桃太郎というのは岡山じゃないの?」というご指摘が聞こえそうですが、ここにもあるのです。

駅にその説明板がありました。

以前に、確か題名が「日本昔話異説?」という本を読んだことがあります。それによると、昔話と言う

のは空想の話ではなく言い伝えで、実際にあったことを脚色して伝えられたものだそうです。

桃太郎の話も、地方の豪族が近隣の豪族を攻め滅ぼした話がベースになっているとのことでした。

あくまでも異説です。

桃太郎の石像 説明書

20分ほど待って電車に乗り、高松駅に向かいます。駅で荷物を回収して今夜の宿に向かいます。

宿は高松の中心街のホテルです。琴電の高松築港駅から片原町駅まで一駅ですが乗って移動。

宿は駅のすぐ近くで助かりました。

ちなみに高松築港のすぐ向こう側に高松城があります。以前に来た時立ち寄ったのですが、この城の

お堀は海水の為、鯉ではなく黒鯛がたくさん泳いでいました。まるで鯉のように餌を求めて岸近くに群れ

を成していました。糸を垂れたら簡単に釣れそうですが、あの様子を見るととても釣る気にはなりません

でした。

高松築港駅 片原町駅

この宿は温泉の大浴場がありますので早速入浴したかったのですが、外は寒く、この後食事に出かけ

るので湯冷めしてしまいそうです。このため先に食事に出ることにしました。

高松と言えば骨付き鳥。美味しかったです。骨付き鳥は調理に時間がかかるため注文してから20分

くらい待たないといけないのですが、この店は5分ほどで出てきました。どうやって?と思いましたが、

何か秘訣があるのでしょう。

お酒も進み、満足の夜となりました。

居酒屋メニューと骨付き鳥

ちなみに宿の近くにある片原町アーケード街はなかなかお洒落でにぎわっていました。

片原町アーケード街 食事をした「寄鳥味鳥」さん

片原町アーケード街

宿に戻り温泉に入浴です。やはり広い湯舟はよいですね。昨晩はビジネスホテルの狭い湯舟だった

ので。

体も温まり、20:45に就寝。

2日目

さすがに21時前に寝ると早く起きてしまいます。朝4時には目が覚めてしまいました。6時近くまで

布団の中で過ごして起床。準備をします。この宿は今夜も連泊するので荷物は置いていけます。軽荷

は本当に楽で助かります。

宿の朝食はないため、高松駅まで移動して駅近くのうどん屋で朝うどんの朝食です。この店は人気店

なのであっという間に満席になりました。大きな旅行鞄を持った方や外国の方も見かけました。早めに

来て正解でした。

高松駅から昨日打ち止めにした鬼無里駅に向かいます。遍路とは関係ありませんが、サンライズ瀬戸

が駅に停車していました。普段はこの高松止まりなのですが、今日は琴平まで延長運転していました。

日本で定期運行されている唯一の寝台列車です。

サンライズ瀬戸

7:48に到着。遍路再開です。鬼無駅をスタート。まずは83番一宮寺を目指します。今日は全て平坦

な道です。ですが、鬼無駅から一宮寺までの道は変わった道ばかりでした。とにかく狭い道を歩きました。

田圃のあぜ道のような道や民家の間の道を進んでいきます。

石塔 間道 民家のに軒先の道 田圃のあぜ道

途中、本津川の橋の上から昨日登った五色台が見えていました。

この橋のたもとに「おばあさんの洗濯場」という看板がありました。昔はここで洗濯をしていたので

しょうか?帰宅後にMさんから教えていただいたのですが、「おばあさんが川で洗濯していたら、どん

ぶらこと桃が流れてきました。という話の場所」だそうです。

五色台 おばあさんの洗濯場

今日も寒いです。ここまで歩き続けたのに体が温まりません。3月の四国なのにこれまでで一番寒い

のではないかと思います。

本津川を横断して10分ほど歩くと、私設の休憩施設「飯田お遍路休憩所」があります。

歩き始めなので一休みはしませんが、この「私設飯田お遍路休憩所」は遍路情報で最高の小屋

だそうです。確かに小屋などというものではなく、立派な家です。情報によると「休憩所は空調設備が

完備し、トイレはウォシュレット付、お茶のサービス等あり、本当に素晴らしい所です。このような施設

を設置・維持管理していただいている方々に感謝!です。」と書かれていました。

あいにく今日は扉が閉まっていて中には入れませんでした。

私設飯田お遍路休憩所

藤が御神体の岩田神社の前に通ります境内には入らずに、鳥居の前から参拝しました。

岩田神社

この辺りは四国遍路とは関係はありませんが地域の名所・旧跡がたくさん案内されていました。

旧跡・名所

石塔 石柱

途中で見事に梅の花が咲いていました。今年はどこも遅いようですね。

梅の花

この区間は広い道を通るということはありませんでした。常に狭い道へと案内されました。

ガードレールのお遍路マーク

飯田お遍路休憩所から2km程歩くと、香東川に到着。「香東川堰横断遍路道」があります。8:30。

ここに架かっている橋は潜水橋で、水量が多い場合は沈下するため通行止めとなりますが、今日は

問題なく渡れます。高知では何度も見ましたが、水の少ない香川県では初めてです。珍しいですね。

河川敷には大量の石が堆積していました。確かにこの状態だと少し増水しただけで河原まであふれ

そうですね。

香東川堰横断遍路道 香東川

渡ると市街地に入ります。8:45に高速道路の下をくぐると周りは住宅街になります。ここで近くの

ガソリンスタンドでトイレをお借りしました。実は近くにコンビニがあるはずだったのですが、他の店に

変わっていました。最近コンビニの廃業が多いと聞いていましたが、その通りです。

コンビニをあてにしていますので、無いとショックが大きいです。

その後も住宅地の中の狭い道を歩き続けました。浮彫の石柱の他、民家の塀に造られたお接待、

水路に挟まれた小路など初めてのものを体験できました。

浮彫の石柱 お遍路マーク 民家の塀に造られたお接待 水路に囲まれた路

途中で「西村ジョイ」というホームセンターがあるのですが、遍路路は何とこの施設の中を通り抜けて

います。最初は間違いかと思いましたがお遍路マークはそうなっていました。間違いではないようです。

よく見てみると、かつては道だったところが駐車場になっている感じでした。おそらく私道が遍路道で

この施設が購入して施設の一部になったのでしょう。これまでいろいろな遍路道を歩きましたがこれは

初めてでした。

国道32号線を横切り、9:10に成合天満宮の前を通ります。

成合天満宮

その先にもかなり年季の入った石柱や一本松などがありました。

その先に変わった形の遍路小屋がありました。何とか寝泊まりできそうです。9:25。小屋に「一宮寺

まで300m」の小さな標示がありました。

年季の入った石柱 一本松 石柱 遍路小屋

ようやく83番一宮寺に到着。9:30。この寺は、もう高松市街地の中心になります。

駅から6kmほどだったのですが、結構時間がかかり遠く感じました。その原因の一つはこの寒さだ

と思います。本当に寒いです。手袋をしていても指先が冷たいです。

ところがこちらは正面口ではありません。こちらには駐車場があり境内には入れるのですが、やはり

山門をくぐって入りたいですので、半周回って正面に向かいます。

山門は仁王門です。もちろん仁王様がいらっしゃいます。内側にはもう当たり前のように大草鞋が

ありました。

山門前にて

仁王像 大草鞋

仁王門をくぐると左側に鐘楼、右側に変わった石碑があります。

鐘楼 石碑

参道はまっすぐに伸びていてその先に本堂があります。

真直ぐに伸びる参道

本堂手前左側に大きな楠の木があります。その手前の木に小さな傘がくくりつけられて、花が咲いた

ようになっていました。

傘の花が咲いた木

「これは何だろう?」と思って参道の右側を見ると水子地蔵のお堂があり、ここで「傘みくじ」を売って

いました。これを買った方が木に結んだのですね。

水子地蔵堂 傘みくじ

大きな楠の木の根元には、薬師如来と小さな石祠があり、この台座の下からは「地獄の釜の音」が

聞こえてくるそうです。心がけの悪い人が聞こうとして、頭を突っ込むと、石の扉が閉まり、抜けなくなる

という伝説があるそうです。日本のどこかで見聞きした記憶があります。確かイタリアにも同じようなもの

があったはず。どこも同じ発想なのですね。やってみましたがもちろん何の問題もありませんでした。

その隣にはベンチもあり、休憩できます。

薬師如来 小さな石祠 説明板

その隣には方位盤がありました。東西南北のほかに玄武・白虎・朱雀・青龍の表記がありました。

方位盤

本堂に向かって進むと左手に手水舎がありますが、ここの吐口は弘法大師でした。

手水舎 弘法大師の吐口

正面に本堂、右手に大師堂があります。大師堂の左隣には、真新しい木造宝形造りの美しい護摩堂

が立っています。本堂には千羽鶴がたくさんかけられていて、2年に一度御焚き上げされるそうです。

本堂 大師堂

大師堂内部

護摩堂の前にある石灯篭は、京の名工・西村金造の作だそうです。

護摩堂と石燈篭 護摩堂内部

本堂の左側には、「南無大師返照金剛」と書かれた石柱とその左に何故か稲荷神社があります。

さらにその隣には一宮御陵がありました。さらにさらにその隣には不動明王像がありました。

南無大師返照金剛」と書かれた石柱 稲荷神社

一宮御陵 不動明王

境内に似つかないモダンな建物があったので何かと思い覗いてみたら納骨堂でした。

その横に珍しい石板の納経所案内がありました。

石板の納経所案内

納経を終え御朱印をいただき次に向かいます。

山門前にある石柱の通り、次は84番屋島寺なのですが、その前にちょっと寄り道です。すぐ隣にある

「讃岐一宮 田村神社」に向かいます。

石柱

一宮寺の寺歴によると、「一宮寺は和銅年間(700年代)に諸国に一宮が建立されたとき、讃岐一宮

として田村神社が建立され、その第一別当寺(統括管理職)となった。その後、行基菩薩が堂塔を修復し

一宮寺に改めた。」そうです。その田村神社は一宮時の東側の細い路地を挟んだ隣接地にあります。

一宮寺の山門が田村神社方向を向いているのは上記の経緯からかもしれません。

すぐ隣ですので立ち寄ります。

田村神社は沢山の神様が祭られており、お金の神様が有名らしいです。金龍や連なった鳥居も見ごたえ

があるとのことですが、目の前にある神社の塀と思われる壁はかなり年季が入っているというか、はっきり

言ってボロいです。首をかしげながら正門に向かいます。

正門の前に立つと景色が一変します。見事な松の並木の中を抜け長く直ぐな参道があります。

その先にある山門も渋い造りです。先程の外塀とは全く違い見事なものです。

参道 山門

手水舎の吐口の龍も見事です。

手水舎 吐口の龍

その先に鳥居がありますが何故か3つあります。一番左が田村神社ですのでそちらに進みます。

鳥居1 鳥居2

鳥居3

鳥居1の先にある本堂に参拝しました。

本堂

ところがこの後境内に広がるのは、神仏関係オールスター総出演のアメージングワールドでした。

細かい説明はぬきで写真をお楽しみください。

回る竜玉 親子犬

さすがにお金の神様だけあって金ピカに彩られています。

金のほてい様 金の恵比須様 金の大黒様 金の打ち出の小槌

登り龍下は小判 神馬 縁結び神社

宇都伎社 さぬき七福神

毘沙門天 導き牛 稲荷神社

浦島太郎 八咫烏 四国太郎狸 布袋様

いかがでしたでしょうか?これだけそろえたのはむしろ「あっぱれ」としたいと思います。

ちなみにこの神社は、倭迹迹日百襲姫命・五十狭芹彦命 (吉備津彦命)・猿田彦大神・天隠山命

(高倉下命)・天五田根命 (天村雲命)の五柱が祀られているそうです。

正門とは反対側にも立派な鳥居のある出口がありましたのでこちらから退出しました。

次の84番屋島寺へのルートは、高松市の中心部を通り、途中に日本100名城の玉藻城址(高松城)、

名園の栗林公園があります。観光も含めて楽しむため、しっかりと事前調査してきました。

まずは栗林公園に向かいます。ここまでと一転して市街地の道を進みます。途中で高松自動車道

を越えます。やはり市街地の道路は味気ないです。

前方に小山が見えてきました。あそこが栗林公園の背景となっている山です。まずはあれを目印に

して進みます。

栗林公園に着く前に、通りの反対側に塩ラーメンのお店がありました。さすがにうどんばかりでは

飽きますし、「高松市内でラーメン店を営むとはただものではない。」ということでこのお店で昼食となり

ました。11:10。

鯛塩ラーメンとねぎ味噌かけごはんをいただきました。味の方は「まあこんなもんか。」と言った感じ

でした。ラーメンは個人で味覚が違いますので、興味のある方はお試しください。

鯛塩ラーメン ねぎ味噌かけごはん

11:35に栗林公園に到着。栗林公園はさすがに名園でした。日本の庭園の美と言ったらよいでしょうか?

ここも松の木が見事でした。小さいですが梅林があり、梅花が満開間近でした。

栗林公園 梅の花

栗林公園を見学し、遍路再開です。12:20。さすがに栗林公園は広くて、ちょっとのつもりが45分

かかりました。これでも半周くらいしかしていません。

遍路に戻ります。ここから屋島寺のある屋島山麓までは5km程です。

JR高徳線をくぐり、琴平電鉄の瓦町駅に到着。12:35。この付近が高松市の繁華街です。昨夜

泊まった宿もこの近くにあります。

撮り鉄の方が何人かカメラを構えていました。何か変わった電車が来るのかと少し見ていましたが、

なにも来ませんでしたので先に進みました。

明日乗車する琴電志度線を渡って国道11号に到達。ここを右折してしばらく国道を歩きます。

広い歩道があるので問題ありません。

ちなみに志度線を走っている電車は元名古屋市営地下鉄の車両です。この後乗りましたが懐かし

かったです。

琴電志度線

実は高松市内に入ってから気になっていたのですが、飲食店の前に黄色いパトランプがあります。

回っている時は営業中ということらしいです。

黄色のパトランプがあるお店

高松市街地を抜け、琴電瓦町駅前から3kmほど歩いて13:20に春日川に架かる春日橋を渡りました。

橋の上から明日登る屋島が見えています。ここも山上台地になっていて、その一角に建物らしきものが

見えていますのであそこがお寺なのかもしれません。

屋島山登山口(屋島小学校横)にある琴電潟元駅に到着。13:40。

屋島寺はここから屋島山を登ったところにあります。ですが、今日は登りません。理由は翌日のところ

を読んでいただくとわかります。

ですが宿に入るにはまだ早すぎます。このため、明日の予定だった分をもう少し歩いておくことにしま

した。明日は高速バスの時刻もあるので、多少でも距離を稼いで、明日の時間に余裕を持ちたいので。

琴電潟元駅から電車に乗り、八栗新道駅までワープします。

八栗新道駅に14:00に到着。国道11号線を挟んでJR高徳線が走っていて、向かいに讃岐牟礼駅が

あります。ここから志度寺駅までの約4km程を歩きます。

八栗新道駅から500mほど歩くとお遍路さん休憩所がありました。その手前の駐車場には「四国遍路

を世界遺産に」と書かれたデコレ−ションバスが停まっていました。応援したいと思います。

お遍路さん休憩所 四国遍路を世界遺産に

海岸近くを歩く道になり、「道の駅 源平の里むれ」に到着。14:20。ここで一息入れます。

途中で明日登る五剣山が見えていました。ここから見ると重なって一剣山ですね。

道端に「志度寺まで3km」の石柱があったのですが、ここの手前に「志度寺前2,6km」の標柱が

ありました。もうすぐ遍路も終わりですが、最後までこの距離表示の曖昧さは続くのですね。まあ、

おおらかで良いと思うことにします。修行の成果が出てきたのでしょうか?(笑)

明日登る五剣山

さらに歩いた所に非常に簡素な遍路小屋がありました。ここで寝泊まりは無理ですね。

簡素な遍路小屋

琴電の踏切を渡ったところから志度の古い街並みに入りました。

その先でまた民家の軒先にある遍路休憩所がありました。この辺りは多いですね。遍路用品を売って

いるお店もありましたが、ここで買う人がいるのでしょうか?もう先は残り少ないのですが。

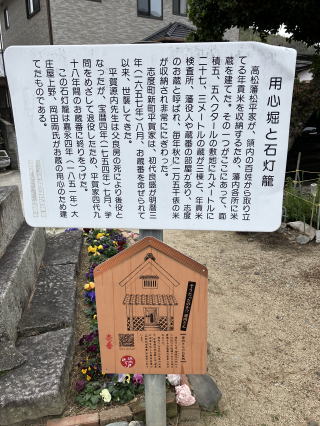

その先には「用心掘りと石燈篭」と書かれた看板と石塔がありました。

お遍路休憩所 石塔 説明板

このあたりから先は86番志度寺の門前町として栄えた所で、今でも格子戸や漆喰の壁が残る町屋

があり、往時のたたずまいがあります。その先のへんろ道沿いには、平賀源内記念館と生家があります。

14:50着。立ち寄りました。生家は江戸時代のものだそうです。

平賀源内は、ここ志度の出身だったそうです。ここでは有名人で「平賀源内先生」と呼ばれていま

した。才能あふれる方だったそうですが、非業の最期を遂げてしまいました。

平賀源内生家 生家内部

生家内部 平賀源内記念館

道端に変わった石塔がありました。

石塔

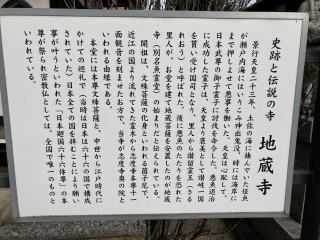

平賀源内記念館を過ぎた場所に志度寺の奥の院である地蔵寺がありまので、ちょっと立ち寄ります。

15:00に到着。奥の院が手前にあるのは珍しいです。

山門をくぐると、コンパクトな境内の正面に本堂、左手に大師堂がありました。

志度寺奥の院 地蔵寺 境内(正面が本堂)

石仏群 大師堂

説明板

地蔵寺から10分程度で広い通りと交差します。右に進むと志度駅があります。前方に志度寺の山門

が見えてきました。

おまけですが、ここを左折し堤防沿いの道に出ると、志度湾越えで明日登る屋島山、五剣山が遠望

できます。

もう一つおまけですが、志度湾は牡蠣養殖で有名なところです。志度寺周辺には牡蠣料理店がたく

さんあります。焼牡蠣食べ放題で3,000円程度だそうです。シーズンが合わないとだめですが、

立ち寄る価値ありだそうです。土日は予約が必要だそうです。今回は諸般の理由によりパスしました。

というより遍路道筋にはお店が一軒もありませんでした。

また遍路小屋がありました。多いです。その先には旧家を利用した旅館がありました。

遍路小屋 旧家の旅館

この先にはこうした旅館が数件ありました。建物は江戸時代のものかと思われます。

志度寺仁王門に到着。15:15。この門は、日本有数と讃えられる見事なものです。運慶作と伝えら

れる仁王像があります。この像はさすがという迫力がありました。

石柱門前にて 仁王門

仁王像 お約束の大草鞋

境内は、歴史を感じさせる弁財天堂、薬師堂、閻魔堂があり、十一面観世音菩薩を祀る本堂と大師堂

が並んでいます。五重塔はひときわ見事な姿です。

残念ながら工事中の為、境内側からは五重塔がうまく写せませんでした。

本堂 大師堂

閻魔堂 五重塔

もう一つ残念なことは、境内の草がかなり生い茂っていました。もう少し手入れした方がよいのでは

と思います。

書院の南側には、「無染庭」と呼ばれる7つの石と白砂で海女の玉取り伝説を表現した枯山水の庭が

あります。その広さは3,000坪。「曲水式庭園」だそうで、室町時代の四国管領、細川氏が代々に

わたって作庭し、応仁の乱で有名な細川勝元が完成させたものだそうです。

庭園の奥には、古典芸能にゆかりのある「お辻の井戸」もあるそうです。

「そうです。」と書いたのは工事中のシートがあり、行けないと思いパスしたためです。

納経を済ませ、御朱印をいただいて寺を後にします。

少し荒れた感じの境内

志度寺を出た左側に常楽寺があります。志度寺の塔頭ですが、ここに平賀源内の墓があるという

ので立ち寄りました。簡素なお墓でしたが、きれいに掃除されていて、地元の方から尊敬されている

のがよくわかりました。

常楽寺 平賀源内の墓

お寺を後にして琴電志度駅に向かいます。15:35。

地図を見るとすぐ先といった感じでしたが、意外と距離がありました。実際には600mでしたが、疲れ

がたまった足には遠く感じました。

志度駅は、終着駅感が満載の駅でした。

琴電志度駅

JRの駅もすぐ近くにありますが、琴電に乗り宿に向かいます。15:58。

途中で車窓から志度湾を眺められました。多分カキの養殖と思われる筏がいくつもありました。

志度湾

30分ほどかかって琴電瓦町駅に到着。意外と時間がかかりました。駅数が多いですから。さらに

瓦町駅の乗り換えは結構大変でした。意外と移動距離がありました。

琴電の片原町駅に着いたのは17時近くになっていました。

宿は昨夜と同じところに連泊です。温泉付きなのでありがたいです。今日は宿のレストランで食事なの

で早速入浴です。

大きな湯舟でゆったりと入浴できました。「露天風呂があるとよい。」などと贅沢を言ってしまいました。

ホテル内のお店で食事は、外に出かけるのと違って浴衣姿で気楽に食事ができるのでありがたい

です。今夜も楽しい宴となりました。名物の骨付き鳥はありませんでしたが、美味しい料理で満腹に

なりました。

夕食

部屋に戻って今日も21時前に爆睡です。

3日目

朝6時起床。実際には4時過ぎくらいから目が覚めていました。規則正しい毎日です。もっとも夜21時

に寝れば早く起きてしまいます。

今日は宿のモーニングサービスで朝食を済ませます。朝7時からとのことでしたが、お願いして少し早く

6:45からにしてもらいました。ところが6:45にレストランに入ると、既に団体の方たちでしょうか?大勢

が食事をしていました「なんじゃこりゃ」と思いましたが、まあ早くして頂いたのですから文句を言っては

いけません。

食事を済ませ、準備をして出発です。7:05。今日はフル装備の荷物を持ちます。と言ってもほとんど

変わりませんが。

宿から少し歩いて琴電の今橋駅から電車に乗り、潟元駅に向かいます。昨日、隣の瓦町駅での乗り

継ぎが意外に手間取ったこともあり、少し距離はありますが、このルートにしました。おかげで1本予定

より早い電車に乗れました。

2泊したホテル 琴電今橋駅

潟元駅に7:30に到着。ここから屋島寺までは標高差250mを登ります。ほぼ登山ですが、1,7kmの

距離をかけて登りますので、それほど厳しい傾斜ではありません。このルートは地元の人の散歩コース

だそうで、たくさんの方とすれ違いました。

ここにはかつてケーブルカーがあったそうですが、今はその後が一部登山道になっています。

住宅街から屋島が見えています。途中のため池で逆さ富士ならぬ、逆さ屋島が見えました。

駅前から屋島の台地を眺める 途中の溜池の逆さ屋島

7:45に住宅地を抜けたあたりからぐんぐん傾斜が増してきました。途中の道端の標識に傾斜角度

21%の標示がありました。相当厳しい斜度です。前に傾くような感じで登っていきます。

10分ほど坂道を登ると今度は階段が姿を現しました。道端に杖が数本置かれていましたので、あり

がたく使わせていただきました。

住宅街を抜ける 登山口からは階段の道

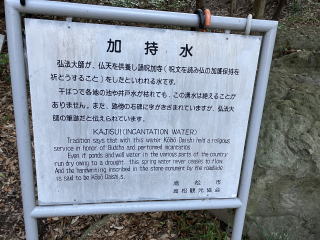

7:55に「御加持水」に到着しました。弘法大師ゆかりの史跡です。御加持水は弘法大師が掘った井戸

で、今でも枯れることなく湧き続けているそうです。

ちなみに、ここにある石柱に書かれている文字は、弘法大師の直筆だそうです。

加持水 説明板

更に10分登って8:05に「不食梨(くわずのなし)」の所に到着。説明板があり、不喰の梨は、弘法大師

がこの地に来た時に、梨を1つ分けてほしいと頼んだのに、木の持ち主が「この梨は食べられない。」

と嘘を言って断った。そうしたら大師が法力で本当に食べられない梨にしてしまったそうです。

もうその木はないそうなので、食べられない梨というものがどのような物だったかわかりませんが、

高知の鯖の件といい、大師も怖い人だという気もします。

不喰梨

すぐ先に休み処があり、ベンチがありますので一休みしました。

休み処からは少し傾斜が楽になりました。8:15に畳石という石柱の所に到着。小さな不動明王の像

があったのですが腕が折れてしまっています。隣りの石板も真っ二つに折れてしまっています。落石の

せいでしょうか?結構大きな石が登山道の横に転がっています。

登山道 小さな不動明王像問われた石板

その落石と思われる石に「南無阿弥陀仏」と文字が掘られて鎮座していました。

落石に彫られた南無阿弥陀仏

その先で右側に屋島城跡への案内看板があります。

屋島城は663年に朝鮮半島の白村江での敗戦を契機に日本防衛のために(そのころ日本という

言葉があったかどうかは?ですが)667年に築城。その遺構が1998年(平成10年)に発見され、

数年前に一般公開を開始したのだそうです。城址も整備されているそうです。

私は歴史好きで白村江の戦は知っていますし、お城にも興味がありますのでので、立ち寄りたかった

のですが、時間の都合でパスしました。

ちなみに、屋島は半島のように見えますが、実際には南側の相引川で隔てられていて、現在でも「島」

です。

この道は地元の方のウオーキングコースになっているようで、多くの方が歩いていらっしゃいます。

皆さん健脚で、何人もの方に追い抜かれました。

最後は、多少傾斜が緩やかになった坂道を登りきると、ようやく山門前に到着しました。8:25。

山門前にて

山門は仁王門ですので、仁王様がいらっしゃいます。お約束の草鞋は、実際に履けるくらいの非常に

小さなものでした。

仁王像 小草鞋

84番屋島寺は標高284mにあります。仁王門をくぐると、本堂までは一直線となっていますが、

途中の石段の先に四天門があります。四天門には周囲に四天王像が安置されています。門をくぐらず

に左に進むと、展望台や水族館に行けます。土産物店もあるそうです。こちらは後程行くことにします。

ちなみに、この四天門は阿波蜂須賀藩から寄進されたそうです。

四天門

四天王像

四天門をくぐると境内が広がり、凛とした雰囲気が漂います。正面に本堂があります。鎌倉時代に造られた

ものて゛重要文化財です。

本堂

参道右側に手水舎、その奥に鐘楼があります。梵鐘も同じく重要文化財です。

鐘楼

参道を少し進んだ左側には宝物館があります。この宝物館は、源平合戦の時に実際に使われた源氏

の白旗や、土佐光起画「屋島合戦図屏風」、高松藩主松平頼重が寄進した徳川家康所持太刀など、

讃岐と屋島寺の歴史を刻む貴重な品々が飾られています。入館はパスしました。

本堂に丸られている本尊の十一面千手観世音菩薩も国の重要文化財に指定されており、本尊は10

世紀頃、藤原時代初期に造られたもので、全身に漆を塗って金箔を貼った一木造りです。

本堂内ではなく宝物館にあるそうです。

この屋島寺は、唐から来日していた鑑真和尚か゛都に向かう途中に立ち寄り、北嶺に堂宇を建てたのか

始まりです。のちの815年に、嵯峨天皇の勅願を受けた弘法大師か゛堂宇を現在の南嶺に移しています。

境内には2つの神社があります。本堂右隣に蓑山大明神があります。日本三大タヌキの一つで四国

狸の総大将「太三郎狸」と呼ばれるこの土地の氏神様です。変身の名人で、山麓で道に迷った弘法大師

を、蓑をかぶった老人に化けて、山頂まで導いたそうです。

太三郎狸は一夫一妻の契りもかたいとされ、子宝、縁結びや家庭円満などの神様です。

その話のせいでしょうか?赤い鳥居の前には一対の狛犬ならに狛狸がいました。

その右には熊野神社があります。こちらには入口に七福神の像がありました。

蓑山大明神の狛狸像 熊野神社

七福神の像

その横には、大師堂があります。

大師堂

大師堂の前に納経所がありますので、御朱印をいただきます。

ここでいったん戻って四天門をくぐり、展望台に立ち寄ります。途中にお土産物店がありましたが、

閉まっていました。

その手前で西側の展望台を案内しています。何故だかわかりませんが、この看板に惹かれて西展望台

に向かいました。これが大正解。こちらの展望台からは素晴らしい景色が広がっていました。

眼下に高松市の中心街や高松港、五色台、遠く瀬戸大橋が霞んでいました。

先端の展望所 最先端の崖の所にて

高松港と駅周辺 遠くに瀬戸大橋が霞んで

ここでまた四天門をくぐって境内に戻ります。なぜこのような面倒なことをしているかと言うと、下山路

は往路ではなく東側の道を下るためです。そちらに行くためには駐車場側に出る東門を通る必要が

あります。そこに行くため、境内を横断します。

東門の手前には、三躰堂と千躰堂があります。

三躰堂 千躰堂

そのほかに石塔や地蔵尊、観音像があります。

石塔 地蔵尊 観音像

東門は柱が朱色に塗られていて鮮やかな門です。車で駐車場側から来た時の境内への入口はこの

東門になります。9:00丁度に出発です。

ここから東に向かって進むと廃墟となったホテルがありました。その先が展望台になっていて、屋島が

眼下に望めます。9:05着。

ご存知の通り、屋島といえば源平合戦の舞台です。説明書の看板があります。

その中に、下に見える湾に「檀の浦」と書いてあります。「え?壇ノ浦は、山口県では?」と思われた方、

半分正解です。源平の屋島の戦いは、ここの「檀の浦」で行われました。ここの「だん」はキヘンです。

山口県の「だん」はツチヘンの「壇」なのです。

でもって、有名な「那須ノ与一の扇の的」「義経の弓流し」はここの話しなのだそうです。

眼下には屋島の町と檀の浦の眺めが広がっています。東側には85番八栗寺がある五剣山の山頂

も見渡せました。

東門 眼下に屋島・檀之浦

展望台から少し進んだところから遍路路が分岐しています。ここから激下りが始まりました。

ほとんど登山道と言う山道を一気に下っていきます。登りがあの急傾斜でしたのでそこを半分の距離

で降りるのですから当然こうなります。

分岐点 激下りの山道

道の途中には石仏がいくつもありました。

石仏

途中で屋島ドライブウェイを横切るときは車に要注意。特に下ってくる車はかなりのスピードです。

途中で猪対策のフェンスの出入り口を通ります。ここも猪の被害があるのですね、昨日・一昨日と

歩いた山道でも、猪が掘り起こしたと思われる箇所が何カ所もありました。被害は全国に広がっている

のですね。

さらに下ると、山道が終わり舗装路となり、周りに家が見え始めました。

その先で、源義経の部下で義経を守って亡くなった佐藤継信の墓の前を通りました。

ここで振り返ると、山上で横を通った屋島寺の廃墟ホテルが見えました。

佐藤継信の墓 山の上の建物が廃墟ホテル

その先で県道150号線に出て、八栗寺の看板を目印に右に進みます。

その先で安徳天皇社(壇ノ浦で亡くなった幼い安徳天皇を祀っているそうです)がありました。9:40。

この方も大人の権力闘争に翻弄された方でした。わずか1歳5ヶ月で即位して、6歳4ヶ月で崩御。

歴代の天皇の中で最も若くして崩御した天皇となり、戦乱で落命したことが記録されている唯一の天皇

でもありました。ここに臨時の御所があったそうです。

安徳天皇社

その先で面白いマンホールを見つけました。那須与一の扇の的が題材になっています。

その近くに「義経の弓流し」の説明板がありました。義経は船から落とした自分の弓を必死で拾おう

としたそうです。後で周りから「どうして危険を冒して弓などを拾おうとしたのか?」と尋ねられ、「自分の

弓は弱弓なので、敵に拾われたら恥となる。」と言ったそうです。美学の持ち主だったのですね。

面白いマンホール 義経の弓流しの説明板

義経弓流しの看板を越え、その先で相引川を渡り、牟礼町に入ります。この川が屋島を島にしている

川です。ここから、前方に聳える五剣山に向かいます。その山の北側に石切り場がありました。有名な

庵治石の採掘場で、海岸沿いにはその積み出し場もありました。

相引川に架かる橋からの五剣山 左端が石切り場

途中に四国遍路の父と言われる真念の墓がある洲崎寺に立ち寄り、墓にお詣りしました。この方が

いなければ現在の四国遍路はなかった言っても過言ではないと思います。感謝を込めて手を合わせ

させていただきました。10:00。

ちなみにこのお寺の塀は白壁が美しく、境内も庭園などがあり、よく整備されていました。

真念の墓 説明板

州崎寺を過ぎて、栗山記念館の大きな建物を過ぎると、道の周りに看板が出てきます。今回の旅の

目的地の一つ、人気店「うどん山田家」の看板です。

「水曜どうでしょう」で四国遍路の企画した番組の中で、大泉洋さんが激讃していました。

ちょっと道を間違えたのか裏口に着いてしまいました。正面に回ります。うどん屋さんとは思えない

店構えです。造り酒屋がうどん屋に転身しただけに、趣きのある建物です。庭も見事でした。

ここは超がつくほど評判の高い店です。もちろんここで昼食です。

昨日この区間をワープしたのはこのためです。ここは1日に3,000人が訪れるそうです。お昼時に

来たら渋滞待ちは必須。現在時刻は10:10ですが、すでに駐車場に車が何台も停まっています。

早めに来て正解でした。

肝心のうどんですが、ぶっかけの大を注文しました。美味しかったです。満腹になり、10:50出発です。

看板 山田家玄関

庭 ぶっかけうどん

お店を出て10分も歩かないくらいで八栗ケーブルの山麓駅に到着です。11:00。

でも乗るわけではありません。乗りたいとは思います。乗れば4分で山頂まで行けるのですが。

ケ−ブルカー駅のトイレをお借りして小休憩。登山に備えます。

ケーブルカーの誘惑を振り切って、駅の左側の鳥居をくぐって参道を登ります。11:10出発。

ここは遍路最後の難所といわれています。難所をいくつも越えてきましたが、とうとう最後です。

(88番も結構山を登るはずなのですが、何故かそこは遍路ころがしとは言われていません。次回

登った時にその訳を調べてみたいと思います。)

ケ−ブルカー駅と鳥居 ケ−ブルカー

鳥居をくぐって坂道を登ります。5分ほど登ったところに有名なよもぎ餅のお店がありましたが、お腹は

満タン状態。スルーして先に進みます。

そのすぐ先にお接待所「仁庵」がありました。民家を買い取って遍路接待所にしたそうです。中を覗こう

と家の前に近づいたら中から人が出てきて「寄って行ってください。飲み物を用意しますから。」と声を

かけられました。お接待は断ってはいけないとは承知」していますが、今日はこの後のバスの時間も

ありますので、丁重にお断りして先に進みました。

お遍路小屋仁庵

さらに10分ほど登ったところでで左に入るように案内がされています。これは意外でした。案内書では

どれもケーブルカー沿いの舗装路を登ることになっていますので。でもこちらが遍路道のようです。

左の道に入ると、分岐から先は山道になっています。

分岐の先の山道

こちらが遍路道のようです。所々に石仏があります。数か所自然石を利用したり、石垣が組まれていて、

道として整備されているのがよくわかります。あるいはお城か砦だったのかもしれません。

石仏

この道は完全な登山道です。急な箇所もありますが、ちゃんと整備されていて歩きやすい道です。

先程の山田家で買ったお土産の重さがずっしりと肩に食い込みます。

20分ほど登ると突然目の前に建物があります。どうやら山上に到着したようです。11:30。

ここは展望台のようです。その横に駐車場があります。当然車が停まっていて観光客と思しき方々が

いらっしゃいます。これには少しがっかりです。でも「歩いて登った方が功徳が高い。」と自分に言い聞か

せて先に進みます。

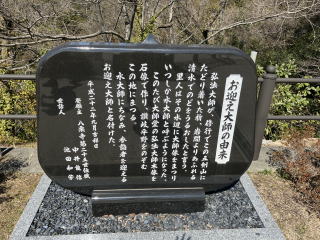

この展望台にはお迎え大師の像がありました。その先の展望台からは高松市街地と隣の屋島山が

見えました。

お迎え大師 お迎え大師の由来

展望台からの景色

展望台から境内に向かいます。正面に荒々しい五剣山の岩峯が見えています。

五剣山の岩峯

そのまま進むと鳥居があります。「あれ、ここはお寺ではなかった?」と思いつつ、鳥居をくぐって進むと

その先に山門があります。

鳥居 山門

この山門は二天門で、山門を守っておられるのは仁王様ではなく、持国天と多聞天でした。

境内

山門をくぐると広い境内があります。この寺の境内はL字型をしています。正面に本堂があります。

葵の紋の天幕が掛けられています。本堂の前で90度参道が右に曲がっています。

その左隣に聖天堂があります。ここに弘法大師の作で日本最古といわれる歓喜天が本尊として祀られ

ています。50年に1度の御開帳なので今日は見られませんでした。長生きしても見れるチャンスは人生

で1回だけですね。商売繁盛・良縁成就・学業成就の御利益を求めて、多くの参拝者がここを訪れる

そうです。

ちなみに、歓喜天信仰は弘法大師が唐から持ち帰ったと言われています。

本堂 聖天堂

本堂左脇の石段を登ると、この山の守り本尊である天狗を祀る中将坊堂があり、かつて山岳修験の

行場であった名残があります。

本堂の右隣りには鐘楼がありましたので、一突きさせていただきました。

鐘楼

ここにも仏足石がありました。香川県のお寺ではよく見かけます。その他に十一面観音像と上人像も

ありました。

仏足石 十一面観音像 上人像

実はこのお寺の大師堂は、何故か少し離れた場所に建てられていました。建て直したのでしょうか?

本来は本堂と大師堂の両方を打ってから納経帳に御朱印をいただくのですが、今回は先に頂いて

から大師堂に向かうことにしました。聖天堂の左側に納経所があります。その左隣は護摩堂です。

御朱印をいただいて大師堂に向かいます。

本堂の前で右に曲がって進みます。こちら側にも鳥居があります。完全に神仏習合ですね。

大師堂の手前に何故か天津甘栗を売っている屋台がありました。まさかここが八栗寺だからそれを

もじったわけではないとは思うのですが、「?」でした。

天津甘栗を売っている屋台

その先に大師堂があります。その左側には地蔵尊と干支の十二支像がありました。

大師堂 地蔵尊

干支の十二支像

大師堂の右隣りには、緑の山を背にして、朱塗りの鮮やかな多宝塔があります。

多宝塔

先に進みます。

舗装された道を100mほど進むと左手に「石仏霊場」の看板があります。左上の斜面を登るようです。

パスさせていただきました。

さらに200mほど歩いたでしょうか、道が分岐しています。右に進むとすぐ先にケーブルカーの山頂駅

がありました。この辺りにはお店が建ち並んでいると他の方のブログにありましたが、1軒建物があった

だけでした。それも営業はしていなさそうです。もう他の店は営業をやめてしまったのでしょうか?

分岐まで戻ると正面に本坊がありました。山門をくぐって中に入ると五剣山の眺めが見事でした。

本坊 本坊からの五剣山

当然ですが、下りもケーブルカーには乗らず歩いて下ります。12:05出発。

登った道とは違う道を下ります。裏参道と呼ばれる車道です。一応県道145号です。車道だからと

油断していたらかなりの急坂でした。21%の標識がありました。

志度湾を眼下に望みながら志度の街中に降ります。途中に見事な菜の花畑がありました。

菜の花畑

琴電の八栗新道駅に到着。12:50。国道11号を挟んでJR高徳線が走っていて、讃岐牟礼駅があり

ます。ここから86番志度寺までは昨日打ち終えていますので、電車に乗って志度駅までワープです。

志度駅に13:10に到着。予定よりも早いです。昨日4kmを歩き、志度寺を打っておいたおかげで

余裕で歩くことができました。このため、時間調整でJR志度駅前にある「かまど」という喫茶店に入り

ました。四国では何度か見かけていたお店ですが入るのは初めてです。

喫茶店と和菓子屋さんが合体したお店でした。コーヒーと、先程食べそびれたよもぎ餅をいただきました。

喫茶かまどにて

一息入れて出発です。今回は久しぶりに高速バスを使います。高速バスのバス停まで2km程を歩き

ます。

途中の交差点に「87番長尾寺⇒7km」の案内がありました。バス停はその途中にありますので、多少

ですが、遍路路を歩きます。

長尾寺への看板 種田山頭火句碑

2kmほど進むと高速道路に突き当たります。右手に進むとバス停があり、ここからバスで三宮に向かい

ます。曲がり角の所に種田山頭火の句碑がありました。

300mほど進むと駐車場があります。ここは「パーク&ライド」になっているのでしょう。広い駐車場があり

ました。2カ所に分かれていて合わせると100台近く停められそうです。8割ぐらいが駐車していました。

高速バスを利用する方が多いのですね。確かにここからだと大坂方面へは岡山回りより早くて安いで

しょうから。

階段を登って高速道路に隣接したバス停でバスを待ちます。駐車場の混雑を裏付けるように、10名

ほどが待っていました。

バス停からの高速道路

私達が乗るバス以外にも数社のバスが走っていました。電車よりも便数は多いです。

お約束通りというか、5分ほど遅れましたがバスが到着。一旦徳島方向に向かい、鳴門海峡大橋を

渡り、淡路島を通ります。淡路島も一度ゆっくり来てみたいところです。

淡路島を抜けて、明石海峡大橋を渡って本州に入ります。その先の阪神高速はこちらもお約束通り

の渋滞。10分ほど遅れて三宮駅に到着。高松駅の付近から2時間半で神戸まで来れるのは早いです。

今回はここで解散です。次回の遍路を約束して、それぞれ帰宅の途に就きました。

私は新大阪駅まで新快速を使って移動。新大阪駅から新幹線で帰宅です。幸い、新大阪駅発の

ひかりがありましたので座って名古屋まで帰れました。

夕食は神戸ビーフの焼肉弁当です。お酒はなし。居酒屋新幹線ならぬ、食堂新幹線でした。

食堂新幹線