仕事を終え、近鉄の特急ひのとりで大阪に向かいます。今回は時間がないのでお弁当を買い込んで

車内食です。難波駅で地下鉄に乗り換えて大阪南港に向かいます。このルートも遍路絡みではこれが

最後となります。

大阪港を22:00発のオレンジフェリーで出発です。このフェリーも6回目となりました。残念な事に、

こちらもこれが最後の航海となります。

大阪港の夜景をしっかりと眺めておきます。

オレンジフェリー

1日目

朝6:00に東予港に到着。バスで伊予西条駅に向かいJRに乗り換えて、8:03にJR伊予三島駅に

到着。朝食はコンビニでパンを買って車内食で済ませました。

前回までに歩いた区間を車窓から振り返りながらの移動は楽しかったです。

まもなくお二人が到着して8:45に出発です。

今回は、まず伊予三島駅からの峠越と、山越えを含む30km越えの長距離歩行に向かいます。

いよいよ伊予の国の遍路旅も最後のクライマックスを迎えます。(すでに讃岐の国に足を踏み入れて

いるので感動がいまいちですが。)

愛媛県・伊予の国最後の65番三角寺は平石山の中腹の標高353m地点にあり、舗装路の急坂を

登る難所があります。

現地点の標高がほとんど0mに近いので、標高分を丸々登ります。距離は約5kmです。

駅から山に向かって歩き始めます。寒いです。寒波が来ているそうですが、歩き出せば体も温まる

でしょう。まず駅の近くにあるコンビニで今日と明日の昼食を購入。今回はお昼の時間帯にお店のない

区間を歩きますので。

国道11号線の手前の旧遍路道で左折。遍路再開です。9:00。

この時前方の山の谷間に滝霧が見られました。(滝霧というのは山の斜面を霧が滝のように流れ

落ちる現象です。)以前、長野県に住んでいた時に何度か見ましたが、町や海に近い所で見たのは

初めてです。

滝霧

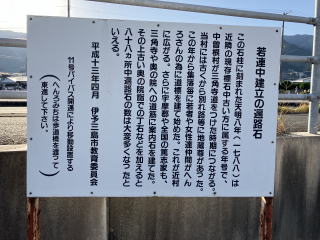

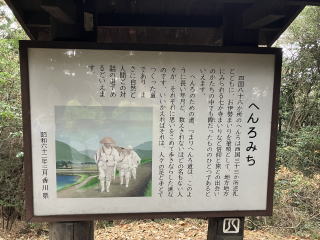

遍路道沿いにはへんろ石と呼ばれる標柱やその説明板がいくつもありました。

へんろ石 へんろ石と説明板

説明板

その先で国道11号線に合流します。正面に明日登る雲辺寺のある雲辺寺山が見えました。

雲辺寺山

国道を越えて、山麓の道を山方向に向かって住宅街の中を縫うように進み、少しずつ高度を上げて

いきます。この辺りにも標識や地蔵尊がありました。そのうちの1本は他の倍以上の太さがありました。

これを持ってくるのは大変だったでしょうね。

民家の庭先に瓦のコレクションがありました。

へんろ石 地蔵尊 極太のへんろ石 瓦コレクション

途中の民家に庭に石柱と地蔵尊がありました。どう見ても家よりも古いものでした。信心深い方が多い

のですね。

駅から1,5km程歩くと高速道路の下をくぐります。高速道路のフェンスにも遍路マークがありました。

フェンスに付けられた遍路マーク

高速道路をくぐった先にも「へんろ道しるべ石」の説明書きがありました。このへんろ道しるべを含めて

8基を建てた中務茂兵衛という方は、22歳の頃に周防大島を出奔(しゅっぽん)。それから一度も故郷

に戻ることなく、生涯を遍路にささげたそうです。明治から大正にかけて四国八十八ヶ所を繰り返し

巡拝する事279回と87寺。もちろん自動車などない時代ですので歩き遍路。歩き遍路としての巡拝

回数は最多記録とされていて、今後それを上回ることは不可能と言われています。確かに1年に10回

廻ったとしても28年、すごいとしかいいよ言うがありません。最後は遍路の途中でお亡くなりになった

そうです。

それから、今回歩いた区間には立体的な指差しのへんろ石がたくさんありました。

へんろ道しるべ 説明板

ここから高速道路沿いに東に400m歩き右に分岐した道に入ると、田舎の雰囲気のある遍路道に

入ります。途中に「真念しるべ石」と説明板がありました。

高速道路沿いを歩く 真念しるべ石と説明板

古い家屋の間を通り、銅山川第一水力発電所の前を横切ります。このダムは、吉野川水系銅山川から

瀬戸内側にトンネルで引水しています。これにより得た水と電力で三島・川之江は製紙工場地帯として

発展した訳です。

四国は瀬戸内海側に人口集中していますが、その背後の山と水の恩恵により成り立っているという

ことです。

発電所を過ぎると5分ほどで戸川公園に到着。9:35。トイレと東屋がありますので一休みです。

実はこの東屋は野宿遍路に大人気の場所だそうです。トイレと水がすぐ近くで確保できるのが理由

らしいです。(野宿禁止の看板が建っていました。)ここで昼食用の水を補給しました。

公園内にはへんろ石と次の三角寺への手書きの案内看板がありました。

ちなみに、これには「三角寺まで5km」と書かれていますが、この手前にあった石柱には3,9丁

(約4,3km)と書かれていました。車遍路と歩き遍路の道の差なのかもしれませんが、できれば

その辺も書いていただけると助かります。

戸川公園 へんろ石 三角地への案内板

公園で一休みして先に進みます。そのすぐ先に、公園と見間違うような個人の家のかなり広い庭があり、

そこの紅葉は見事でした。

真っ赤な紅葉

その先で伊予三島の町と海が見えます。煙たなびく製紙工場の煙突も見えます。結構登ったと思いまし

たが、ここの標高はまだ80mほど。まだまだこれからです。

伊予三島の町と海

その先で徐々に登り坂が始まります。このあたりから角度がきつくなってきました。かなり急な斜面を

息を切らせながら登ります。

路面にはめ込まれた「四国のみち」の標示がありました。電柱に3つもシールが貼られていました。

この辺りは道がわかりにくいためか、三角寺への案内看板がいくつもありました。

四国のみちの路面標示 電柱のシール 三角地の案内看板

急な登り坂は厳しいです。ですがそのおかげで眺めがよくなってきました。一休みして景色を楽しみます。

製紙工場の煙突が何本も見えます。このあたりが製紙工場の町だということがよくわかります。

下の右側の写真の緑の丘には川之江城跡があります。復元されたものですが天守が見えました。

沖に見える島は伊吹島です。

伊予三島とその先の瀬戸内海の眺め

しばらく舗装された道を歩きます。途中で面白いものを見つけました。(写真参照)これは簡易なもの

ですが、水路を流れる水のごみなどを沈殿させ、流れを分水するものです。

分水器

さらに歩いていくと180度近く右に曲がる道に入ります。一応下はコンクリートで固められて入るものの

細い山道となります。おまけにかなりの急坂です。昔から使われてきた道に手を加えたという感じです。

道には落ち葉がかなり厚く覆っています。結構滑ります。道の周りは一気に山の中という感じになりました。

ガサガサという音で目を凝らすと、猿が数匹道端の木にいました。

山道を30分ほど登ったところにかなり古そうな地蔵尊が祀られていました。簡易なものですが、休憩所

もありました。

分岐点 林道 休憩所

その先でまた舗装路に出た先で開けたところがあり、四国中央市が一望に見おろせました。10:20。

結構登ったのがわかります。その先にまた三角寺への案内看板がありました。これだけ宣伝している

のには何か訳でもあるのでしょうか?

眺望 三角寺への案内看板

看板の先でまた林の中に入ります。他の方のブログや地図ではこの辺りで山道に入るはずなのですが、

分岐が見当たらずにそのままこの林道を進みました。舗装された林道です。この道沿いにも三角寺への

案内がしっかりとありました。

林道 三角寺への案内板

そのまま林道を歩き続けると、右手から道が合流してきました。10:40。予定では山道を登って、

こちらの道を通るはずでしたが、歩いた林道も距離的にはほとんど変わらないかと思います。

標柱には「三角寺まで700m」、看板には500mと書かれています。隣同士で違う距離を書いた看板を

設置するとは、いっそ「あっぱれ」と言いたいです。

看板や標識 三角寺道の石柱

さらに10分で65番三角寺の駐車場に到着。10:50。

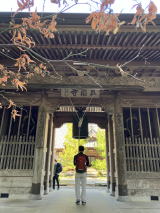

駐車場から三角寺の境内まではさらに72段の急な石段があります。階段を登ると山門があります。

この石段は平たい石を数枚組み合わせて造られて珍しいものでした。この辺りで何度か見かけた

石垣にも使われていた、青みがかった平らな石です。それを利用したと思われます。

72段の石段 山門

山門前にて 境内側からの山門

山門は仁王門ですが、鐘楼を兼ねた鐘楼門になっています。初めて見るタイプです。巨大な鐘のすぐ

下を通っていくのは少々怖いです。

ここの仁王像は黒光りした迫力のあるものでした。鐘も大きなものです。もちろん突かせていただき

ました。門をくぐったすぐ左に賓頭盧長者像がありました。この像の自分の体の具合の悪い所と同じ

個所を撫でるとよいそうなので腰をしっかり撫でました。

仁王像 鐘 賓頭盧長者像

門をくぐるとすぐ正面に立派な堂宇があり、これが本堂かと思いましたがこれは庫裡でした。その左手に

堂宇が並んでいます。

庫裡 境内全景

庫裡の手前で左に90度曲がって進むと左に手水舎があります。ここの吐口の龍の像はなかなか迫力

のある姿でした

手水舎 吐口の龍の像

その隣には休憩所があります。境内にあるのは珍しいですね。

休憩所

庫裡の左隣に「三角の池」があります。池の中に三角形の島があり、そこにある弁財堂には七福神の

唯一の女神・弁財天がまつられています。

三角寺の縁起によると、天平年間(729~749)に聖武天皇の勅願により行基が弥勒の浄土を模して

具現するために開創したと伝えられており、その後弘仁6年(815)に弘法大師がこの地を来錫した際に、

本尊となる檜材一木造りの十一面観世音菩薩を堂宇に安置し、第六十五番札所に定めました。同時に

不動明王像も刻まれ三角形の護摩壇を築いて21日間国家の安泰と万民の福祉を祈念して「降伏護摩の

秘法」を修法され、この護摩壇の形が寺名の由来になったとされています。

後に嵯峨天皇(在位809~823)が寺領三百町歩を下錫し、七堂伽藍が建立されるなど寺運は大いに

栄えました。天正年間(1573~1592)には兵火のために堂宇を焼失し、嘉永2年(1849)に再建された

ものです。

三角の池 弁財堂

池の横には薬師堂があります。

薬師堂

薬師堂の左に大師堂があります。短い階段を登った先にあるは大師堂は、背後の緑の木々に囲まれ、

何とも言えない風情が醸し出されています。

大師堂

大師堂の手前の木に接ぎ木がされたのか、古木から赤い実がなっていました。

挿し木?の赤い実

大師堂の左には、大きな延命地蔵尊がありました。

延命地蔵尊

本堂は一番奥です。「安産御腹帯授与所」の札がかかっています。これは本尊の十一面観音(檜材

で作られた平安初期の作と推定)が安産・子育て、厄除けの仏様だからだそうです。その他に足腰

健康やぼけ封じの信仰も篤いそうです。

このため、子授け祈願で人気のこの寺は多くの女性が訪れています。子宝に恵まれない人は裏の

入口で「しゃもじ」を頂きます。そして、これを家に持ち帰り自宅で実際に使用して子授けを祈願する

というものだそうです。

本堂

寛政7(1795)、この寺を訪れた小林一茶が感嘆して「これでこそ 登りかひあり 山桜」と詠んだといわ

れる山桜は、本堂手前の左手にあります。樹齢は300~400年にもなると言われ、春には桜花を見に

来る人も多いそうです。先程道中でたくさん見かけた案内看板はそうした方たちの為に設置されていた

のでしょうね。残念ながら今日は枯れ木の状態でした。

桜の一部

納経を終えて、この三角寺で愛媛県・で伊予の国「菩提の道場」は打ち納めです。

4県の中で最も多い26寺を参拝し終えました。難所の山寺、近代的なお寺、霊場屈指の古い歴史を

持つお寺等、それぞれのお寺に特徴がありました。

愛媛県内の札所は廻りきりましたが、次の香川県に入るまでの遍路道にはまだ難所があります。

気を引き締めなおして先に進みます。

次の66番雲辺寺に向かいます。その前に別格寺の椿堂を打ちます。11:20出発。

近く(と言っても法皇山脈を越える4km以上先の山の中)に三角寺の奥の院である仙龍寺があります。

その大部分に昔ながらの古道が残っているとのことですが、往復で3時間かかる道のりです。今回は

パスしました。

鐘楼門の先の階段を下り、右手に進みます。ほとんど水平の車道を歩きます。落ち葉が道を覆って

います。途中で下り始めたので思わず「もったいない」と口に出ました。この先で登るのですから。

余談ですが、途中で放し飼いの犬が「ワンワン」と吠えながら(敵意は感じず)まとわりつくように付かず

離れずについてきました。お見送りか追い出そうとしたのかはわかりませんでした。

林道

11:40に佐礼展望所と呼ばれているところに着きました。確かにここだけ樹木が途切れていて、景色が

開けています。瀬戸内海と手前の町並みと高速道路が見えています。

お接待でしょう、周辺の芝がきれいに刈り取られ、テーブルと椅子が置かれていました。一休みするには

ちょうど良い所です。ですが休憩せずに先に進みました。

佐札展望所

この付近の遍路道は、江戸時代は土佐から瀬戸内海への街道だったそうです。生活道路ですが車の

通行量はそれほどないので、気持ちよく歩けます。「椿堂まで7,9km」の看板がありました。

3,5kmほどを下ると、「平山バス停」があり分岐点になっています。12:10。平山分岐は土佐への

街道と阿波への道の分岐点です。分岐の手前にその石碑が残っていました。

「お小屋跡」と「旅籠跡」の碑もありました。説明板と土佐街道の分岐をしめす石柱もありました。

「お小屋跡」と「旅籠跡」の碑 説明板 ?の石柱

景色 土佐街道分岐の石柱

その先で距離を表示した看板があり、「椿堂まで3,0km」「雲辺寺まで29,0km」と書かれていました。

平山分岐で左に進みます。この交差点からは道が入り組んでいて複雑ですが、遍路道標が複数設置

されているので、それに従って進めば問題ありません。

少し先の所で、眼下に美しい棚田が開けています。前方に、四国中央市の町並みが見えます。

案内板

休憩所がありましたのでここで昼食です。12:25。アルコールバーナーを持ってきましたのでお湯を

沸かして暖かいものが食べられます。気温が低いので暖かいものを食べられるのはありがたいです。

休憩所

食事を済ませて12:50出発です。1km程ほど進んだ「横山公会堂」という公民館の少し先道路左側に

野宿もさせていただけるお遍路さん休憩所があり、ハトが飼われていることから通称「ハト小屋」と呼ば

れています。農作業倉庫の一角にたくさんの椅子が並べられた休憩スペースが設けられていて、その

一角に畳一畳分の横になれるスペースがあり野宿もできるそうです。冷蔵庫までありその中には麦茶

のお接待まであるそうです。地元の運送会社「南流勢(なるせ)運輸株式会社」の社長さんが設置・管理

してくださっているそるそうです。

遍路小屋の看板

「ハト小屋」からしばらく歩いていると、道の側溝に目を引く看板がありました。「下流でチョウザメを

養殖しています。水路にごみを捨てないでください」と書かれています。

「チョウザメ」ってたしか「キャビア」を採る魚ですよね?しかも「中央道路(株)」って建設会社?どう結び

つくのか?と思い帰宅後調べてみたら、この場所の近くに高速道路があり、そのトンネルを掘ったのが

「中央道路株式会社」で、工事の際に地下水が湧き出たので、それを活かすためにチョウザメの養殖を

始めたのだそうです。その会社が「中央道路株式会社 キャビアフィッシュ」というのだそうです。

四国中央市を見守る法皇山脈からの水の恩恵を受け育まれたことから「法皇キャビア」と名付けられ

ました。輸入品は長期保存のため、塩漬けにして熱殺菌をしています。対して「法皇キャビア」は塩分

を3%と超控えめにして、熱処理もしません。「フレッシュキャビア」だからこそ濃厚でクリーミー、かつ、

臭みのない味わいになるのだそうです。その味わいが評価されて、食のプロが審査するコンクール

「料理王国100選」に2020年と2023年の2回も選ばれました。

プロからは従来のキャビアのイメージが一変するほどの味わいという意見も貰ったそうです。また、

チョウザメの身も出荷しているとのとのこと。食べたことはありませんがどんな味なのでしょう?

その先で高速道路をくぐり、集落の中の遍路道を1km程進むと別格14番椿堂(常福寺)があります。

三角寺から6kmの距離を下ってきたところという絶妙の位置にありますので、休憩に立ち寄るお遍路

さんも多い別格霊場だそうです。13:25着。

弘法大師が四国巡錫中にこの地に立ち寄った際に、地域で熱病が流行していたため、椿の杖を地面

に突き立て、邪気を地中に封じ込めて病をおさめ、その杖から目が出て椿の大木になったことから、

「椿堂」とよばれ地域に親しまれているそうです。

山門は赤い柱の鐘楼門です。珍しいです。椿の花の色に似せたのでしょうか?

境内はコンパクトというかはっきり言って狭いです。真ん中に路地があり左右にお堂があります。

山門右側の木が弘法大師ゆかりの「椿」です。3代目と伝えられる樹齢約300年の大木は、今でも

春には多くの花を咲かせ、この椿の葉を浮かべた水を飲むと病気が治ると言われているそうです。

椿堂山門 弘法大師ゆかりの「椿」 ↑

説明板 大師堂

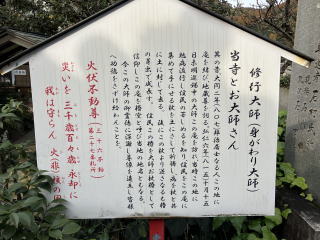

山門をくぐった右側には「身がわり大師」がいらっしゃいます。お大師さまに「おさわり」しながら、自分の

痛いところをさするとご利益があるそうです。しっかりと腰をさすりました。

身がわり大師像と説明板

その他境内には、賓頭盧長者像もありました。こちらもしっかりと腰の所をなでました。

真っ赤な「火伏不動尊」が安置されています。核兵器廃絶を願って「非核不動尊」とも呼ばれているとの

ことです。今年のノーベル平和賞を日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会被団協)が受賞しました。

戦争のない世の中になってほしいものです。

賓頭盧長者像 火伏不動尊 慈悲観音像

本堂

13:40に出発。椿堂からは金生川(きんせいがわ)沿いの国道192号国道を進みます。再びゆるや

かな登りが始まります。国道沿いをひたすらてくてくと歩きます。途中で道路の横の山腹がきれいに

色づいていました。今年はどこも紅葉が遅いようです。

2km程進むと、道路右側に三角屋根の遍路小屋「しんきん庵・法皇」があります。14:00。

この遍路小屋は、遍路道沿い各地で見かける「四国八十八ヶ所遍路小屋プロジェクト」による遍路

小屋のひとつで、地元の川之江信用金庫の寄付により建設されたそうです。下がコンクリート造りの

しっかりとした作りです。一休みします。

軽く5分ほど休んで先に進みます。徳島まで90km、池田まで15kmの看板がありました。

国道沿いの紅葉 しんきん庵・法皇 徳島まで90km

名前の「法皇」は、この地域の南側に連なる「法皇山脈」からとっているそうで、先ほどの「チョウザメ」

養殖のきっかけのトンネルの名前も「法皇トンネル」だそうです。

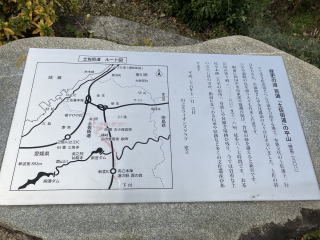

小屋で一休みしてから500mほど進むと七田橋の所で道が分岐しています。実は、雲辺寺への遍路

ルートは3つに分かれています。

ルート1は愛媛県・徳島県・香川県の3県にまたがる曼陀峠経由(13.6km)の道、ルート2は愛媛県

と徳島県にまたがる境目峠から県境に沿って歩き、途中で曼荼峠からの道に合流する境目峠道。

(これが一番距離が長いです。)ルート3は境目峠までは2つ目と同じルートで、峠から東へ進み佐野道を

歩く(12.1km)道です。もっとも最近は4つ目のルートとして国道192号を通り、境目トンネルを抜ける

ルートを通る方が多いそうです。一番距離が短く、峠越をしなくて済むのが理由だそうです。

1番と2番は直接雲辺寺に向かう道です。この時間だとそのルートでは到底無理。途中で宿泊しないと

いけないのですが、この付近で宿泊できるのは、佐野道の先にある佐野集落の民宿岡田のみです。

このため宿泊をする遍路者は、3番か4番のルートを通ることになります。

私達は当初は3番目の境目峠経由の佐野道を進む予定でした。ですがこの後に記載した通り、今日は

宿泊する宿の方が迎えに来てくれるのですが、その時間が15:30。この時点で30分以上予定より遅れ

ていて峠越では待ち合わせの時間に間に合いません。このためやむなく?ルート4のトンネル経由の道

を歩くことになりました。

途中で曼陀峠への道を左に分けて500m程進むと分岐の看板があります。ここを右に分かれる道を

進むと境目峠です。

国道192号線との分岐から境目峠までは、距離約1km、標高で約100mの登りです。他の方のブログ

によると、それほど大変な登りということもなく境目峠に到着するそうです。峠は愛媛県と徳島県との県境

です。「え、徳島県じゃなくて香川県じゃないの?」と突っ込まれるかもしれませんが、徳島県が正解です。

この辺りは3県の県境が入り組んでいます。しばらく徳島県内を歩き、雲辺寺で香川県に入ります。

曼陀峠への分岐 境目峠への分岐

国道を直進し、境目トンネルに14:30に到着。このトンネルは延長が855mあり、通り抜けるのに

10分ほどかかりました。歩道があるのですが幅が狭く、隣りを大型車が通過すると、巻き込まれるよう

な感じがして怖かったです。

トンネルを出たところが徳島県三好市です。ということで、いよいよ愛媛県・伊予の国「菩提の道場」を

打ち終わりました。明日には香川県・讃岐の国「涅槃の道場」に突入です。(と言ってもすでに香川県の

68番から77番までを打っていますので感動が今一つです。)

トンネルから500m程の所で右から峠からの道が合流しました。左に馬路川が流れています。

「大歩危峡まで24km」の案内看板がありました。高知県に行く途中、特急南風の車窓から何度も

眺めた場所です。四国の西半分を周回してここまで戻ってきた実感がわいてきました。

阿波池田ライオンズクラブが建てた看板がありました。英語も表記されています。「You can do it」

と書かれていました。「あなたならできる」とか「頑張れ」という意味でしょうね。

大歩危峡の案内がある看板 阿波池田ライオンズクラブの看板

合流地点から1km程進むと、徳島県三好市の佐野集落に入ります。佐野集落は、昔は養蚕の盛んで

あった所です。養蚕屋敷が今も残っていました。

ここに遍路情報で有名な、というよりこの地区で唯一の宿の「民宿岡田屋」があります。15:05着。

ペースを上げて歩いたせいが、余裕をもって到着しました。

ここを運営されている方はなんと90歳を超える方なのだそうです。

民宿岡田屋

当然、いつもお遍路さんで満員だそうです。というか、この宿に泊まっているのはまず歩き遍路の方と

思って間違いないようです。(車の方はロープウェイのある山の反対側に向かいますので。)このため、

他の遍路の方たちといろいろな話が出来情報が聞けるそうです。

ですが、私たちはここには泊まりません。この先にある民宿白地荘に宿をとりました。ここから宿まで

送迎をしてくれていますので、ありがたくお願いしました。

20分ほど待って送迎車が到着しました。ここから宿までは12km離れていました。

途中、吉野川の横を走りました。Mさんから聞いたのですが、大歩危を通り北進している吉野川は、

この三好市池田の付近で直角に右に曲がり、徳島市方向に東進しています。その左岸には阿讃山脈が

ほぼ真一文字に立ちはだかっています。地質学の研究によると、吉野川は大昔、一直線に北進し、

瀬戸内海に注いでいたことがわかっています。約300万年前の話です。その後、中央構造線の大きな

東西方向のずれと隆起によって、香川県を流れる現在の土器川に繋がっていた古吉野川が、中央構造線

に沿って東に流れる川となったそうです。

この川が古のままに香川県に流れていたら四国の歴史も変わっていたでしょうね。少なくとも香川県が

水不足に悩むことはなかったでしょう。代わりに徳島県が水不足だったかも。

明後日、私達は古吉野川河道である土器川を渡る予定です。

車で20分ほどで宿に到着。宿は高台の上で、最初はもう少し宿屋といった建物を想像していましたが、

民家を改造した昔ながらの民宿でした。なかなかアグレッシブルな造りの建物でした。

どのようにアグレッシブなのか知りたい方はどうぞお泊り下さい。

この宿は70代のご夫婦が二人で切り盛りされていました。先達推薦の宿でもあり、お遍路さんの為に

宿をやっているという感じでした。車での送迎もですが、ご親切な対応をしていただけました。四国遍路に

ついてもいろいろお話をいただきました。

ここは何と温泉があります。早速入浴です。四国の温泉なので普通のお湯とほとんど変わらないのが

少しだけ残念でした。ちなみに湯舟は普通のお風呂でした。

青い看板が先達推薦の証 建物入口

食事は自家栽培の野菜などが使われていて美味しく、地酒も進み、今日も満足の夜となりました。

ちなみに付近に何もないため、食事がすんだら寝るしかありません。20時前に寝たため、夜中に

何度か起きてしまいました。

2日目

朝5時に起床。毎日早寝早起きです。「朝食は5時からでも食べられます。」とのことでしたがさすがに

早すぎるので6時少し前から頂きました。朝食も美味しかったです。

朝食を済ませ、車で送って頂き、6:55に民宿岡田屋の前に到着。本日の遍路開始です。

実は今日は天気予報で、西高東低で寒気が流入し、雨か雪の予報です。空を雲が覆っています。

その雲がすごい早さで動いて風も強いようです。幸いまだ雨は降ってはいません。寒さも何とかなる

程度です。不安はありますが、出発します。

幸いこちら側は風裏なので、ほとんど風は吹いていません。ですが、上空の雲の動きは早いので山の

反対側に出ると強く吹いているかもしれません。

岡田屋から1kmほど歩いて阿波池田ライオンズクラブの看板を目印に左に進みます。

そこから5分ほどで雲辺寺への登り口に到着。

現在地の佐野集落の標高は約240m。ここから四国霊場八十八カ所で最も高所にある66番雲辺寺

(標高911m)までは、標高差約670m、距離は約4kmの最後の遍路ころがしの箇所です。ですが、

距離4kmで700mの登りですから、それほど大したことはありません。(と思います。)

ここまで歩き遍路で来た人はこのくらいでは転びません。それに、見方を変えると雲辺寺さえ無事

通過できれば、あとの讃岐路は平穏に歩くことができるとも考えることができます。

まずはここから尾根筋まで標高差約400mの登りです。

最初はきれいに整備された階段の遍路道です。高速道路下をくぐり山道へ。遍路道沿いに地元阿波

池田ライオンズクラブの方々か設置された「66番札所雲辺寺へガンバレ You can do it 」と書かれた

看板があります。これをもじって「We can do it」と声を出しながら登りました。

その他にもいろいろ看板が設置されていました。

雲辺寺への登り口 You can do it の看板 標柱

登り道 ニュータイプの看板

階段の付いた舗装された斜面を登りきると、先程くぐった高速道路の上に出ました。古と現在の道が

交差しています。佐野集落が眼下に望めます。

左が高速道路 右が遍路道

舗装路から土の山道に変わるといきなり急坂が始まりました。この区間はさすがにきついです。

おまけに落ち葉が道を覆っていて滑りやすいです。15分ほどで少し傾斜が緩くなりホッとしました。

この先の遍路道のうち約2kmの区間では急峻な山道で、沿道に数多くの丁石地蔵や道標が残り、

古道の景観を色濃くとどめています。整備はされているものの、傾斜は相当なもので一気に標高差

400mを登る登山道のような遍路道です。これまでの山に登る遍路道は、登って、平らになって、

また登ってというパターンがほとんどだったのですが、ここはずっと登り続けます。写真ではこの登りの

辛さは伝わらないでしょうね。

道沿いには舟形丁石地蔵がいくつもあります。ただこの丁石ですが、数が増えたり減ったりします。

数字も前後が合っていないものがあります。最初は首をかしげましたが、おそらく2種類の丁石が混在

しているのだと思います。丁石に表示されている距離から考えて、1つは曼荼羅峠からの距離を記した

もの、もう一つは山頂までの距離だと思います。

急坂の遍路道 舟形丁石地蔵

掛け札 You can do it の看板

1時間ほど急坂を登り続けるとようやく傾斜が緩くなり、ちょうどベンチもありましたので一休みです。

時刻は8:05です。

ベンチで一休み

ベンチから先は傾斜も緩くなり、快調に歩けます。

ですが、先程から「ゴーツ」という変な音が聞こえています。ロープウェイかとも思ったのですが、こちら

側にはロープウェイはないですし、ひょっとして風の音でしょうか?

登りきると舗装された林道に合流します。8:30。なかなか手ごわい山道でした。標高差400mを

1時間半で登りましたのでまあまあのペースです。

「雲辺寺まで2,5km」の看板があります。ここは周囲の木が切り開かれていて視界が広がっています。

おかげで遠く阿讃山地の眺めが広がっています。

西方向には剣山があるはずなのですが、雲がかかっていて見えません。

合流地点の看板 眺望 阿讃山地はよく見えず

進行方向にはアンテナ群のある雲辺寺山の山頂が見えています。あそこに雲辺寺があります。

この尾根道は約2,5km、標高差約250mのなだらかな車道の遍路道です。ここからは傾斜もゆるく、

随分と楽になります。

歩いていたら前方から車が走ってきました。この林道を使えば山頂まで車で登れます。もっとも

ほとんどの参拝者はロープウェイで登るようです。ちなみに、この道を反対側に進むと曼荼峠に

下れます。

雲辺寺山の山頂

先程の音の原因がわかりました。ここに送電線があり、風が吹き付けていて音を出していたのでした。

稜線に出て周りの木が伐採されて強風がもろに吹き抜けていきます。寒いです。手袋をしていますが

手がかじかんできます。耳が痛いです。

山では気温そのものよりも風が大敵です。こうした時の体感気温は確実に5度くらい低く感じます。

この林道の傾斜はほとんどなく、少し進むと周りが杉木立の中の遍路道です。杉がきれいです。

杉林に入ったおかげで風がさえぎられて助かりました。

道の周りに白いものがあります。前々日こちらは雪で5cmの積雪だったそうです。道の上が溶けて

いてくれて助かりました。

林道

一番最後?の丁石を過ぎると、かなり広い車道に合流します。8:55。

遍路道の看板 最後に見た丁石

ここで道の上に雲を発見。もっと標高の高い山ではよく見かけるものですが、標高1,000m以下では

あまり見られません。

道の上の雲

「ここから雲辺寺参詣道」の看板がありました。「道路の補修にの負担をお願いします。」と書かれて

いて車ごとの料金が書かれています。これだけの道をお寺で維持するのにはお金がかかるのでしょう。

以前「道路はタダ。だから高速道路を無料にしろ。」と言っていた方がいましたが、お金なしでは造れ

ないし維持もできないでしょう。

その先で、林道脇の遍路道に再び入ります。

雲辺寺参詣道入口 遍路道入口

先に進むと周りだけでなく道の上にも少し雪が残っていました。滑らないように注意して歩きます。

道路わきの標識には英語も表記されています。それだけ外国の方が多いということなのでしょうね。

遍路も国際化してきました。そのせいでしょうか、サンタの衣装?を着た石仏もありました。

少し凍っていた参道 英語併記の標識 サンタ仕様?の石仏

路肩に夫婦杉の石柱があります。見上げるような大きな杉です。アングルに入りきらないため少し移動

して撮影しました。

夫婦杉

前方に壁というか石垣が見えてきました。ようやく66番雲辺寺に到着。9:15。

四国霊場最高峰(標高911m)の雲辺寺への「最後の遍路ころがし」を制覇です。

堂宇の屋根は白くなっていました。この付近は道路にも雪が残っていました。

雲辺寺

雲辺寺は、香川県と徳島県の県境に聳える雲辺寺山山頂(標高927m)にあり、四国八十八箇所で

最も高いところにある寺です。また、各県に一カ所ずつある「お大師さまの審判を受け、邪悪なものは

先に進めない。」とされる「関所寺」でもあります。

ちなみに、雲辺寺の住所は「徳島県三好市池田町白地ノロウチ763-2」なのは皆さんご存知と思い

ます。ついつい「なぜ徳島県?」とツッコミを入れてしまいますが、それはルートが順打ちの場合は愛媛県

から境目峠で一度徳島県に入り、雲辺寺までの登り道は徳島県の遍路道で、雲辺寺山の山頂に徳島県

と香川県の県境があるからです。

お寺自体が県境になっているとは、まさしく「関所寺」という言葉がぴったりです。

お寺の住所は徳島県ですが、遍路道のルート設定の関係からか、便宜上讃岐の国の札所とされて

います。千葉県にあるのに「東京ディズニーランド」みたいなもの?。余談ですが、新東京国際空港は

成田空港に改名されました。

ちなみに寺の中に香川・徳島の県境があります。

ただ、この遍路道を歩いて登ってくると、山門のある側とは反対側に来てしまいます。こちらはお寺の

裏側に当たります。こちらからも境内には入れますが、最初に山門をくぐれません。やはり門をくぐって

ということで、正面の仁王門に向かいます。

こういうパターンがたまにあるのですが、苦労して辿り着く歩き遍路にこそ山門を優先的に通れるように

して欲しいと思います。

ということでぐるりと回って100mほど歩いて斜路を登った先に仁王門があります。この門は新しく造ら

れたようです。

当然仁王様がいらっしゃいますが、ここの仁王像は赤みがかった彩色がされている珍しいものでした。

仁王門 仁王像

門の反対側にはもはや定番と言ってもいい、巨大草鞋がありました。門の右側には手水舎がありました。

12月ということで水は止められていましたが、吐口の龍は立ち姿の珍しいものでした。その後ろに不動

明王の小さな像がありました。

巨大草鞋 手水舎 龍の吐口

余談ですが、この仁王門の右手にトイレがあります。立派な造りの上、何と暖房が入っていました。

冷えた体が温まりました。トイレから外に出たくなくなったのが困りものでした。

仁王門をくぐると、石階段があります。この石階段も新しいものでした。境内も参道の石畳などを含めて

全体的に新しいと感じました。

境内への階段

階段を登り切った先には、杉や檜の古木に囲まれた境内があります。山上にあるとは思えないような

広さです。立派な堂宇が建ち並んでいます。本当に山の上とは思えません。これで境内の一部なのです。

境内は、山岳霊場独特の幽玄な趣が漂っています。「四国高野」の別名があるというのもうなづけます。

階段の上の右側には鐘楼があります。が、ここは「突いてはいけない。」となっていました。

左側には「一言観音」があります。一言だけ願いを聞いてくれるそうです。

正面には「厄除け不動」もありました。

鐘楼 一言観音 厄除不動

参道に沿って境内の右奥に向かうと「マニ車」がありました。少しですが回してみました。

境内の右奥に大師堂がありました。大師堂を先に打ちます。

大師堂

ここから本堂へは少し階段を下ってもう一つの境内に向かいます。この斜面の道は一部凍っていて、

慎重に下りました。

2009年落成の真新しい本堂には御本尊「千手観世音菩薩」の石像前仏が安置されており、御本尊

は別の収蔵庫におさめられているそうです。

本堂で献灯を行いました。

本堂の左隣には護摩堂もありました。

本堂 護摩堂

納経を終え、御朱印をいただいて屋根付きベンチに荷物を降ろして一休みです。ところが少し座って

いただけで体が冷えてきました。寒いです。

何せ季節は12月14日、おまけに標高は900m以上。おまけに風があり、下界とは気温が全然違い

ます。はく息が白いです。

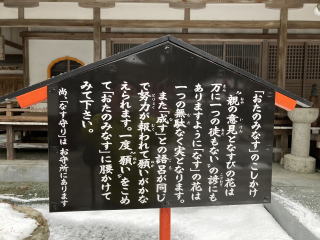

境内に面白いものがあります。それはなすの形をした腰掛けです。「おたのみなす」と呼ばれています。

「親の意見となすびの花は万に一つも仇はない」という諺があり、なすは咲いた花に必ず実がなること

から、なすには無駄がない、もしくは為になるといった意味があるそうです。また、なす→成すという言葉

のもじりで、転じて努力は必ず報われる、「遍路が必ず成せる。」という意味もあるそうです。

その前にある物は、お札が張られて白くなっているのでよくわかりませんが、ナスの形をした輪くぐりです。

白いものは石輪にお札が張られたもの おたのみなす

おたのみなすの説明板

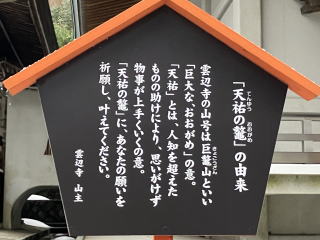

もう一つ「天祐の大亀」の像がありました。

天祐の大亀とその説明板

境内全景

その他に水子地蔵尊もありました。

水子地蔵尊

もう一つ、このお寺には通夜堂があります。登りで時間がかかりすぎたり、悪天候の時などは、ここ

から下山して宿のところまで結構時間がかかりますので、無理をして下山せずに泊まったほうがいい

場合もあります。そうした時には本当に助かります。

ちなみにここの通夜堂は、新しく出来たばかりで、他の方のブログには「6畳くらいのフローリングの

部屋で、電源のコンセントもあり、通夜堂の中でも一番綺麗だ。」と書かれていました。

納経を終え、仁王門まで戻って先に進みます。門を出て左に進むと道が左右に分かれています。

次の大興寺へは右に進むのですが、その前に左に進んでロープウェイ乗り場に向かいます。

もちろん乗るわけではありません。(正直乗りたい気分ではありますが。)

分岐の標識

もう一つ、この寺の見どころとして、67番大興寺への遍路道の脇に設置された五百羅漢があります。

五百羅漢石像の表情は1体1体違います。自分に似ている像が1体はあるそうなので、時間のある方は

探してみてください。ロープウェイ乗り場への途中にもその一部が置かれています。

五百羅漢

建ち並ぶ像はなかなか見ごたえがあります。本当に500体あるそうです。それを見比べながら進み

ます。ロープウェイの山頂駅への道の途中に、香川県と徳島県の県境のラインが書かれていました。

その横には修行大師の像がありました。「おむかえ大師」という名前だそうです。」

県境 おむかえ大師像

風は強いですがロープウェイは運行されていました。ロープウェイ乗り場の建物の屋根にはソーラー

パネルが乗っていました。

このロープウェイにはもちろん乗りませんでしたが、参考までに資料を紹介しておきます。全長は

2,600m。山麓駅から山頂駅の高低差約660mを毎秒10mのスピードで運行し、ゴンドラはスイス

製の101人乗りで、日本最大級の規模を誇るロープウェイだそうです。「雲辺寺ロープウェイ」の公式

ホームページには、「三豊平野、瀬戸内海をはじめ中国地方、そして本州と四国を結ぶ瀬戸大橋の

偉容も一望できるという大パノラマが楽しめ、約7分間の空中遊泳はスリルとスピードが体験できる

すばらしさです」と掲載されていました。

四国霊場最高峰の雲辺寺に登る手段はさすがにスケールが大きいです。(正直登りに乗りたかった

です。)

山頂にある展望台に向かいます。その途中に五鈷杵が掲げられた記念碑がありました。香川県の

名産品でもある「庵治石」が使われていて、霊場の数にちなんで88段になっており、「雲辺寺」をあらわす

66段目は赤色の石にしているという凝った造りの記念碑なので、ぜひご覧になってみてください。

寒さで手がかじかんでいたせいか?写真はブレて失敗しました。

正面に毘沙門天の大きな像が建っていました。

毘沙門天像

山頂の展望台に到着。内部のレストラン自体は営業していませんでしたが、コーヒーの販売があり

ましたので頂きました。何しろ寒いです。気温は氷点下ではないでしょうか?耳が痛いです。

コーヒーを飲みながら、温風機の前に陣取って、体を温めました。

本来、この展望台からは左下に四国中央市や新居浜市の街並みが、右下には観音寺市や善通寺

市などの街並みも、西方向の遠くには今治市からしまなみ海道の橋が見えるそうです。

もちろん、瀬戸内海や瀬戸大橋、瀬戸内海の向こうの福山市の鉄鋼所の煙突や、岡山も見えるそう

です。左手には四国の最高峰の石鎚山も見えるのだとか。

ですが今日はかろうじて山麓が見える程度です。

余談ですが、このロープウェイのかかっている山腹は以前は「スノーパーク雲辺寺」というゲレンデに

なっていて12月~3月はスキーゲレンデとして営業していたそうです。

もう一つ余談ですが、雲辺寺山頂公園には天空のブランコがありました。(最近あちこちにあるよう

です。)少しだけ陽が差していて右下には観音寺市とその向こうに瀬戸内海が見えていました。

天空のブランコと山麓の眺め

ロープウェイが着いた様で、何組かの観光客が入ってきました。この天気でも上ってくる人がいる

のですね。

コーヒーと温風機のおかげで体が温まったので先に進みます。10:20出発。でも建物から出るのには

相当の気力が必要でした。外に出ると温まった体がたちまち冷えます。

67番大興寺へは、ここからは距離で約10km、標高差は850mを下ります。

境内に戻る途中の坂道が凍っていて、慎重に歩きました。ここで転んだら大変です。

境内に戻り、下山路に向かいます。

途中にこの寺の名物があります。「大師乳銀杏(だいしちちいちょう)」と呼ばれている古木です。

弘法大師が、母乳が出なくて困っていた女性のために銀杏の苗を植え、母乳が出るように祈り、その

女性が木の幹を削って煎じて飲むと母乳が出たという伝説が残っています。(銀杏の苗木が成木に

なるには10年以上かかると思うのですが、気にしないことにします。)

大師乳銀杏(だいしちちいちょう)

その先に五百羅漢があります、先程の数倍の規模で並んでいます。ふつう五百羅漢は小さな像

なのですが、ここの五百羅漢は等身大です。それだけに見ごたえがありました。

それから、この参道の周りには紫陽花の木があります。初夏には咲き誇り、参拝者の目を楽しませて

くれるそうです。

五百羅漢

五百羅漢に見送られて雲辺寺を後にします。

ここからは1本道です。舗装路を歩きます。この道は、雲辺寺山の尾根筋になり、右側が徳島県、

左側が香川県の県境場にあります。途中に看板があり、ようやく香川県観音寺市大野原町に入りま

した。

携帯電話用の無線中継アンテナ?を過ぎると分岐点があります。ここから山道の遍路道に入ります。

10:30。

5分ほど下るとまた分岐があります。ここを左に行くと別格16番萩原寺に行けます。3km程遠周りに

なりますのでパスしました。

遍路道への分岐点 萩原寺への分岐点

この道にもたくさんの標識や丁石がありました。そのうちの一つには「小松尾寺道」と書かれていました。

この小松尾寺とは次の「67番小松尾山 大興寺」の事です。

標識 小松尾道の石柱

この道はよく整備された山道で、先程までに比べると傾斜もゆるやかです。その分距離が長くなります。

ですが、歩きやすくて助かりました。樹林帯の中なので風がほとんどなくなり、こちらも助かりました。

この道にも舟形丁石地蔵がありました。そのうちの一つは透かし彫りか後でくっつけたのかはわかり

ませんが、お地蔵様が浮き出ている、下の写真のような珍しいものでした。

浮き出たお地蔵様 丁石

また、この道には数か所にベンチがあり、休憩できて助かりました。

休憩所 へんろみちの説明板

時間も頃合いになってきましたので次のベンチの所で昼食にしました。「一升水」という標識がありま

したが、水場や説明書きはありませんでした。11:40着。

もってきたアルコールバーナーでお湯を沸かし、カップ麺を食べました。久しぶりのチキンラーメンは

美味しかったです。

横に説明板にはこの地の「鰻淵」という雨乞の伝説の説明がありました。

休憩所の説明板 アルコールバーナーとコッヘル

この休憩所は奇跡的に風がまったくありませんでした。

この道はほとんど樹林帯の中で景色はありませんでしたが、この休憩所からは写真のような眺望が

ありました。食事を済ませ、12:10出発。

休憩所からの景色

この下りの道は登り道に比べると傾斜がゆるやかで、整備も行き届いていて、とても歩きやすかったです。

ただし、傾斜がゆるやかということは、坂道の距離も長いということで、未舗装路が約4km続きました。

昼食の地点から約20分ほど歩くと舗装路に着きました。12:30。

舗装路との合流地点

雲辺寺山道から一般道へ。ここからは舗装された道になります。

雲辺寺からの下りの未舗装遍路道を無事歩き終えれば、「遍路ころがし」を制覇して「関所寺」を通過し、

香川県・讃岐國「涅槃の道場」がやっと迎えてくれた気分になることができます。

(実際の所、すでに香川県のお寺をいくつも打っているのでいささか感動が薄いのが実情です。)

それから、下り道は歩きやすい道のりではありますが、油断することなく歩いて下さい。坂道は上りより

下りの方が圧倒的に事故が多いですから。

ここから大興寺に向かい、のどかな山間の里といった感じの中の遍路道を進みます。

10分ほど下ると遍路宿の「民宿青空屋」があります。比較的新しい民宿のようで、施設がとてもきれい

で、遍路情報によると、地元の食材を使った料理自慢の評判の良い宿のようです。

距離的にも昨夜に民宿岡田に泊まった場合、足の遅い人だとこの辺りで泊まれる宿があるのは

ありがたいです。

民宿青空屋

私たちはもうひと頑張りです。ここから大興寺までは約5kmです。ずっと下り道なので、1時間と少しで

着けるでしょう。

途中に「白藤大師堂」というものがありました。建物は普通の民家といった感じでしたが、庭にある銀杏

の木が見事で、庭は黄色い絨毯になっていました。12:50。

白藤大師堂 大銀杏

のどかな集落という感じの中の道を歩いていますが、この道沿いには丁石がいくつもありました。

一部は民家の庭の中にありました。おそらくこの道路を整備した際に移設したのでしょう。

丁石

前方に前回の遍路で通った捨身ヶ嶽禅定のある我拝師山や金毘羅さんのある象頭山が見えています。

我拝師山 象頭山

道の周りに大きな窪地があります。これは溜池です。この時期は必要がないので水を抜いているようです。

香川県といえば溜池が多いのですが、ここから見える景色にも池がいくつも見えます。

豆知識ですが、香川県にはため池が約14,000箇所もあるそうで、これは全国の都道府県中第3位

の数の多さだそうです。

そして、香川県は全国の都道府県で面積がもっとも小さい県なので、ため池密度でいうと断トツの1位

とのことです。ここから先の香川県・讃岐の国の遍路道中では、たくさんのため池をながめながら歩んで

いくことになります。

途中に下の写真の様な面白い遍路小屋がありました。鏝絵で龍と虎が描かれていました。

鏝絵の遍路小屋

この周辺には江戸期のしるべ石、無縁仏がいくつか点在していました。

のどかな遍路道を辿ると最後にやや起伏がありましたが、67番大興寺へ到着。13:40。

ですがここは裏側の通用口です。ここからも境内へ入ります。が、山門に向かいます。ところが意外と

距離があり、10分近く歩いてようやく山門に到着しました。

ここは、嵯峨天皇の勅願で、弘法大師によって開かれたお寺だそうです。

門の前に小川が流れています。架かっている橋を渡ると、文保2年(1318年)建立の仁王門が迎えて

くれます。この仁王門はこの寺の見どころの一つです。仁王門の威風堂々とした金剛力士像は仏師として

名高い運慶作で四国一古い?(確認できる資料はなし)と伝えられます。確かに迫力のある像でした。

高さなんと3mを超え、四国八十八ヶ所霊場中最大の大きさを誇ります。門の反対側にはおなじみと

なった大草鞋がありました。

門の手前に修行大師像がありました。門の外にあるのは珍しいです。

山門前にて 仁王像

大草鞋 修行大師像

門をくぐるとかなり長い石段があります。その階段の手前に大きなカヤの木があります。「すごいな」と

感心して先に進むと、階段御途中に途中にさらに大きな樹齢1200年といわれる楠の大木があります。

幹回りは10mくらいあるのではないでしょうか?幹の表面はコケで覆われ、老樹ならではの味わいと

時の流れを感じます。弘法大師が本尊を安置した時に手植えしたと伝わっています。

カヤの木 階段 楠木

2段に分かれた合計100段ほどの石段を登り切ると、すぐ正面に本堂があります。右手に天台大師堂

そして左手奥に大師堂と、この寺には大師堂が2つあります。何故2つあるかというと、かつてこの寺は

真言宗と天台宗2つの宗派の共存する異色の寺院だったからだそうです。真言24坊、天台12坊か

゙境内に並び、二宗派の修経者たちが大興寺で修行していたそうです。

ちなみに、天台大師堂の大師座像は、彩色を施した檜の寄せ木細工で鎌倉時代の作、県の文化財だ

そうです。頭巾をかぶり、納衣の上に製袋をかけ、両手は腹の前で補定印を結んでいます。

本堂

大師堂 天台大師堂

階段の登り切ったすぐ右手に鐘楼と子安地蔵があります。

鐘楼 子安地蔵

左には手水舎もあります。

手水舎

この本堂には珍しいものがいくつかありました。

1つ目は屋根の瓦に〇に金の文字が入っています。この金の文字は「南無大師遍照金剛」の金の

文字で、弘法大師直筆の文字を模したものだそうです。

〇に金の文字

屋根の上には鯱が、庇の下には龍の彫り物がありました。

鯱 龍の彫り物

またここは珍しく本堂の中を見ることができました。本堂には何本もの大きな赤い蝋燭が灯っています。

これは「7日燈明」と呼ばれる秘法で、願い事を書いた赤い蝋燭を7日間灯すと願い事が叶うのだそうです。

本堂には平安時代の優作といわれる薬師如来坐像が祀られています。が、残念ながら秘仏で直接拝む

ことはできません。代わりにお前立がありました。

本堂前には小坊主の標示板もありました。これを見ると「水曜どうでしょう」の大泉洋さんを思い出して

しまいます。

七日燈明 お前立 小坊主

庫裡入口に「真念しるべ石」があます。「何故、境内にしるべ石が?」と思い聞いてみると、以前に

大興寺手前の道路の改良工事の時に、埋もれていた「真念しるべ石」が掘り出されたそうです。その

「真念しるべ石」を大興寺境内の庫裡の一角に移設したとのことでした。

納経を済ませ、御朱印をいただいて寺を後にします。ようやくお寺の中抜きの部分が埋まりました。

階段を下りて山門から外に出ます。

下りで石段を見下ろす

最後ですが、ここの納経所の方はとても親切で丁寧な対応をしていただきました。屋根の丸に金の

文字についても説明していただきました。

どことは申しませんが、今回打った寺の中にはひどい対応の所もありました。納経帳を投げるような

感じで返してきました。御仏に仕える方とは思えないような方でした。(もっとも最近は納経所の窓口

にはアルバイトの方もいるそうですので。)

この寺は、八十八カ所遍路の最後の国、香川県は「涅槃の道場」の一番西の端にあります。本来なら

「ようやく最後の道場(県)に入りました。」となるのですが、すでに香川県のお寺はいくつか打っています。

仁王門を抜け、JR観音寺駅前の今夜の宿に向かいます。

門を出て左に進みます。道しるべに従い観音寺駅に向かって歩きます。国道377号を渡り、集落の

中を抜ける道を進みます。

「民宿四国路」を目印に右折。田圃と民家の中の、のどかな遍路道が続きます。香川県は周囲の山も

高くなく、山容もこんもりとしていて、なんとなくのどかな感じがする所です。

ですが風が強くて寒いです。正直なところ、大興寺から宿までの6kmはかなりつらい道のりとなりました。

ですが、雨に降られなかったのは幸いでした。山中で雨に降られていたら、今こうして歩いてはいられな

かったでしょう。体が冷え切っていて、おそらく大興寺からタクシーに乗っていたと思います。

2km程歩くと、三叉路になっているところに金神神社があります。その手前に真念しるべ石があります。

さらにそこから30分程歩くと、高速道路の高架をくぐります。

さらにもう少し進むと、出作交差点の右側にうどん店「大喜多」があるはずなのですが、道が違うのか

見つけられませんでした。

このあたりから観音寺市街地に入ります。遍路道は町中の道になります。

ですが、67番大興寺から宿までの区間は、平地に着きさえぎるものがなくなったので風がまともに

吹き付けてきます。夕方になり気温も下がってきたのも併せて本当に寒いです。これまでの四国遍路

の中で一番寒かったと思います。

あまりの寒さに、途中のスーパーマーケットに立ち寄り休憩しました。本当に風が冷たいです。

このため宿に着いた時には体が冷え切ってしまいました。

途中に善根宿の「銭形」の看板がありました。

善根宿の「銭形」の看板

今夜の宿の観音寺ロイヤルホテルの建物が見えてきました。今日はここまでです。宿に向かいます。

名前は立派ですが、中身はビジネスホテルといった感じです。

すっかり体が冷え切ったので、駅前の銭湯に行こうかとも相談しましたが、帰りにこの寒さの中を歩くと

湯冷めしてしまいそうです。とりあえずユニットバスにお湯を入れて入浴です。贅沢を言うつもりはないの

ですが、狭いです。

ホテルは夕食がないので市内のお店に出かけました。讃岐名物の「骨付き鳥」を頂きました。併せて

塩味のホルモン鍋をいただきましたが美味しかったです。

食事も美味しくお酒も進み、今日は満足の夜となりました。

ですが、お店から宿の400mほどの距離を歩いたところ、また体が冷え切ってしまいました。

もう一度バスにお湯を入れて入浴しました。

今日は心配していた雨には降られませんでしたが、強風にはまいりました。

何とか体も温まり、眠りにつきました。

3日目

朝6時に起床。毎日早寝早起きです。6:30からモーニングサービスの朝食をいただきました。

バイキング形式なのでついつい食べ過ぎてしまいますが、今日も16kmほど歩きますのでエネルギー

は補充しておかないといけません。

今日は次の68番神恵院に向かう・・・ではありません。実は68番から77番は既に打って

います。このため観音寺駅から電車に乗り、前回打ち止めとしたJR丸亀駅に向かいます。

ちなみに、中抜きしていた区間はすべて打ちましたので、ここからは順路通りに歩きます。

駅までは5分で到着。ですが今日も風が強いです。幸い雲は少ないので、雨は大丈夫のようです。

7:20発の電車に乗り、8:02に丸亀駅に到着。余談ですが、ここに来る途中の車窓から見えたの

ですが、珍しく瀬戸内海に白波が建っていました。。寒さの為かトイレが近くなり、駅のトイレをお借り

しました。

丸亀駅前の通りを丸亀城方向に南に進んで、県道33号線の交差点を左折。前回打ち止めとした

ここから遍路再開です。8:15。

旧街道を東に向かって進みます。1kmほど歩いて8:35に土器川を渡ります。上流側に讃岐富士が

見えました。

県道をさらに2km程進みます。相変わらず風が強く寒いです。おまけに空を厚い雲が覆ってきました。

天気予報は晴れなのですが、なんだか不安にさせる雲です。

土器川右奥に讃岐富士

9:00に宇多津駅の横を通過しました。5分ほど進んで右に折れて脇道に入ったところに下の写真の

ようなお堂と休憩所が合体した建物がありました。地蔵堂のようです。隣りにトイレもありましたので野宿

できそうです。

その先で路地の交差点の角にお地蔵さまが浮き出ている石柱がありました。78番郷照寺の案内柱

です。方向を差している指の上にお地蔵さまが乗っているニュータイプのものでした。

地蔵堂 標柱石

ここを右折して進むと、坂を下っていきます。坂の下の左に大きな鳥居があります。ここが「宇夫階

(うぶしな)神社」です。せっかくですのでここにも参拝します。9:10。

ちなみにこの神社は、紀元前に創建され、平成19年には現在地に移って1200年を迎えた歴史ある

神社です。本殿は伊勢神宮外宮の旧多賀宮(たかのみや)御正殿を拝戴したもので、国登録有形文化財

に登録されています。

鳥居 本殿 参道の階段

定番の馬の像 宇夫階神社末社塩竃神社本殿

参拝を済ませ先に進みます。

実はこの付近には、美味しいうどん店が二軒あります。

1軒目は「おか泉」で、県道33号線沿いにあります。香川県でも指折りの有名うどん店で、毎日行列が

できるそうです。

2軒目は「うぶしな」です。この宇夫階(うぶしな)神社の境内の左隅にあります。ここも人気があります。

宇夫階(うぶしな)神社の境内の駐車場には多数車が停まっていましたが境内はほとんど無人。おそらく

お店に行かれたのでしょう。(実は帰宅後に調べたところ、現在休業中とのことでした。ではあの車は?)

どちらも有名なお店です。時間が合えばどちらかに行きたかったのですが、まだお腹もすいていない

ので今回は立ち寄りませんでした。

宇夫階(うぶしな)神社から500mほど道を進むと和菓子店「地蔵餅」があります。草餅、おはぎ、串団子

等が売られています。名物の塩アン餅は一個160円。ですが、おやつは後にして先に進みます。

「地蔵餅」の少し先で右折すると78番郷照寺へ到着。9:20着。ちなみに、他の方のブログではすぐ隣の

ような感じで書かれていましたが、結構離れていました。

久しぶりに簡素な山門です。

山門前にて

山門をくぐるとスロープのような坂道が続いています。駐車場がこの先にあるようで先程の門は車で

くぐれるみたいです。

途中で左に曲がり石段を2箇所登ります。1つ目の階段を登った所に手水舎と鐘楼があります。

手水舎 鐘楼

郷照寺は、標高25mの高台にあります。周りが低いので、25mの標高でも、境内北側からは瀬戸大橋

や宇多津市街地を望むことができます。北方向に瀬戸大橋を見ると、香川県に来たのだと実感します。

余談ですが、四国八十八カ所の霊場の中で瀬戸大橋が見えるのは唯一ここだけだそうです。

境内からの眺め(右が瀬戸大橋)

さらにもう一段上がったところが境内です。左に納経所、右に本堂があります。二層になった屋根が特

徴的です。奈良様式と呼ばれている造りで、東大寺などがそうです。四国霊場では珍しいです。この本堂

の天井の色彩画は見事です。

本堂右隣りには庚申堂があります。民間信仰の「庚甲信仰」のお堂です。

本堂の右前には「さぬきの三大ぽっくりさま」と記された3体の像がありました。謂れはわかりません。

庚申堂の縁側には撫で仏の像がありました。ここでもしっかりと腰を撫でました。最近具合がよくなくて。

本堂 庚申堂

さぬきの三大ぽっくりさま 撫で仏

他に堂宇はなく大師堂が見当たりません。ですが安心してください、大師堂は本堂の左横の階段を

登った先にあります。実はこのお寺の境内は3段になっています。

本堂の横の狭い通路の先の階段を登ると大師堂があります。

大師堂

この大師堂は「厄除けうたづ大師」としても有名で、宗派は真言宗なのですが、四国霊場で唯一「時宗」

の霊場で、時宗も奉持しています。この大師堂の回廊部分の天井の色彩画も見事です

そういえば今朝乗った電車の車内広告にも、このお寺の初詣の広告がありました。

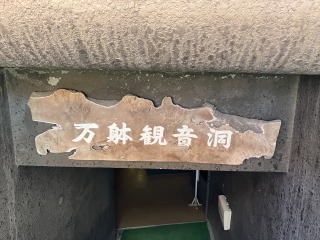

大師堂の左には「万躰観音洞」があります。地下に降りたところにその名の通り本尊聖観世音菩薩を

中心に1万体以上の観音像が祀られていました。なかなか壮観な眺めでした。

万躰観音洞入口 本尊聖観世音菩薩

内部

その上には万体観音像と大師像があります。

万体観音像 大師像

縁起によると、郷照寺は神亀2年に行基によって開創されました。行基は55cmほどの阿弥陀如来像

を彫造し、本尊として安置され、「仏光山・道場寺」と称しました。御詠歌に「道場寺」と詠まれているのも

その名残です。その後、大同2年(807)に弘法大師が訪れ、仏法有縁の地であると感得し、大師自身の

像を彫造して厄除けの誓願をされました。この木造の大師像は「厄除うたづ大師」として大師堂に祀られ

ています。

この寺にはもう一つ見どころがあります。実はこのお寺は、戦国時代の終わりの元亀~天正年間の兵火

で焼失してしまいましたが、江戸時代初期の寛文4年(1664)に高松藩主・松平頼重によって再興され

ました。藩主・松平家によって造られた客殿「観海楼」の正面からのぞむような形で、青ノ山の斜面を利用

した池泉回遊式庭園が造られました。時間がなくてちょっと見ただけでしたが見事なものでした。

納経を済ませ、御朱印をいただき寺を後にします。

山門を出て下ったところで先ほどスルーした地蔵堂和菓子店に立ち寄ります。

せっかくなので名物の「塩アン餅」をいただきました。甘さは控えめで美味しかったです。

ちなみにこの店の前に変わったお堂がありました。入口に大石で門柱?が造られていました。

地蔵堂和菓子店 名物塩アン餅 お堂

ここからは市街地を歩きます。各所に案内標識がたくさんありましたので迷わずに歩けました。

時刻も10時になり、日差しもあり、風も弱くなってきましたので暖かくなってきました。

まったくの余談ですが、この看板に書かれていた(たけさん)とは何のことかいくら調べてもわかりま

せんでした。

いろいろな標識

次の79番天皇寺へはここから約7kmなので、2時間ほどで着けるでしょう。宇多津の街並みの中を

1.5kmほど歩きます。

途中でJRの線路をくぐります。瀬戸大橋の近くなので高架で三叉路のように交差しています。何度も

電車で通った場所です。その下を歩くとは香川県に入るまで考えていませんでした。

次に高速道路の瀬戸大橋線をくぐります。高速道路の高架手前に「うどん店長楽」があります。まだ

営業時間ではないみたいですのでスルーしました。今回はなかなかうどんが食べられません。

先程暖かくなってきたと書きましたが、この辺りは風があり、また寒くなってきました。

高速道路の下に公園があり、トイレがありましたので一休みです。10:05。

更に1,5km程を歩き坂出の街に入ります。途中には昔ながらの町並みがあり、懐かしいたばこの

自販機がありました。値段が1箱600円近いことにも驚きましたが、看板に「お土産にたばこを」という

今では考えられないコマーシャルが書かれていたのに2度驚きました。私の子供の頃は普通のセリフ

だったのですが、時代は変わりました。

感慨にふけっていても仕方ないのでさらに歩くと、坂出駅の北側の坂出商店街のアーケード街に到着

しました。10:25。商店街を通り抜けますが、ここもシャッター街となっています。曜日のせいなのかとも

思いましたが、やはり閉まっている店が多いようです。坂出の中心は、もうこの街道沿いではなくなって

いるようです。

入口の所に「讃岐醤油資料館」がありました。その建物の裏には大きな醤油の工場があります。

「鎌田醤油」という会社で、寛政元年(1789年)に創業以来230余年の歴史のあるお店だそうです。

電車で通った時に見かけた建物でした。小豆島もそうですが、この付近は醤油の店が多いです。

大豆と塩が豊富だったのでしょうね。

坂出商店街のアーケード街 讃岐醤油資料館

醤油工場

すぐ近くをJR予讃線が走っています。関係ないですがマリンライナーの写真です。

マリンライナー

さらに3kmほど歩いてJR線を渡ると「八十八の水」に到着です。10:55。 池と湧き水があります。

この湧水を手ですくってみましたが、冷たくありませんでした。地下水なので水温が一定なのでしょうね。

そのすぐ隣にところてんで有名な清水屋があります。本物のところてんが食べられる店なのでぜひ

食べたかったのですが、12月から3月までは休業なのだそうです。残念です。確かに冬にところてんは

食べないですね。

八十八の水の説明板 ところてんの清水屋

池とお堂

池の横にお堂がありましたが、何故か麒麟の像があり、祈っている姿と寝転んでいる姿がユーモラス

でもあり不気味でもありました。

お堂内部の麒麟さん

ここから5分ほどで白峰宮の社の裏手から境内に入り、境内を抜け、鳥居をくぐってその先を左に

進むと天皇寺に到着。11:05。

ところがここにあるのは納経所だけです。実はお堂は先ほど通り抜けてきた神社の境内にあるのです。

神仏合体の名残なのでしょう。戻って鳥居から入り直しです。

この鳥居は白峰宮の鳥居です。この鳥居は珍しい鳥居です。普通の明神鳥居の左右にやや小さい

脇鳥居を組み合わせた鳥居は、三輪鳥居といい、奈良・大神神社など全国で3ヶ所にしかない珍しい

鳥居だそうです。(四国八十八ケ所霊場会公式HP参照)。真ん中の鳥居には屋根がついています。

天皇寺には玄関ともいうべき山門はありません。代わりに鳥居の右側に、天皇寺を示す大きな石碑が

立っています。

三輪鳥居 鳥居の横に天皇寺の石碑

鳥居をくぐって参道を進みます。ここがお寺なのか神社なのかよくわかりませんが、参道の右側に

菊の御紋の入った白馬の像もあり、天皇家の関連を伺わせます。白峰宮には崇徳上皇が祀られて

います。また、寺号の「天皇」は保元の乱に敗れ、この地に流刑され崩御した崇徳上皇に因むものだ

そうです。

参道 菊の御紋の馬の像

先に白峰宮の本殿に参拝します。本殿の右奥には、樹高26m・樹齢500年の楠の大木が聳えていて、

御神木として崇められています。

本殿 御神木の楠

参道途中から左に曲がった先に天皇寺があります。

この寺は、奈良時代に行基が堂宇を建立したのが始まりで、当初の呼び名は、摩尼珠院妙成就寺

(まにしゅいん みょうじょうじゅじ)と称したといわれています。その後、明治初年の神仏分離令によって

廃寺となり、その後、末寺の高照院が移転してきて79番札所を引き継いだものらしいです。(詳細は

不明です)そのため、高照院であったり、天皇寺または天皇寺高照院と呼ばれています。

曲がった先の右側に手水舎、その先に本堂、その左先に大師堂があります。鐘楼は木の間に

隠れるように建っています。お寺自体はコンパクトなものです。

お寺全景 右側に手水舎

本堂 大師堂

鐘楼

納経を済ませ鳥居くぐって出て、隣りの天皇寺の納経所で御朱印をいただき先に進みます。

天皇寺の前に「衛士坊(えじぼう)の坂の碑」があります。これは何かというと、この天皇寺高照院の

東側の石垣土塀に沿って、北に向かって下の県道33号の方へ下がる150mあまりの坂道は、古来より

「衛士坊坂」と言い伝わっています。坂の上にある天皇寺高照院には、この地に幽閉された崇徳上皇

が居られたため、監視する衛士の詰所(坊)があったと地元で伝承されています。「摩尼珠院由来」では

そのことを「衛士坊天皇遷行の時、供奉の衛士居住の地なり、因って命名す」と、由来を明らかにして

います。

「坂」の名が付いて言い伝わっているということは、この上に「坂」の目的地があり人が移動していたこと

を表しています。則ち、「衛士坊」は崇徳上皇の御座所を監視するため衛士の駐在場所のことで、衛士が

五年余を通った道が「衛士坊坂」の地名になって後世に伝わったと言うことらしいです。

衛士坊の坂の碑

次に向かいます。

ここから83番札所一宮寺への遍路道は2つあります。札所順に①79番⇒80番⇒81番⇒82番⇒83番と

打つか、②79番⇒81番⇒82番⇒80番⇒83番と打つかです。寺の位置が直線状ではないためですが、

どちらも距離はほとんど変わりません。順打ちで行くことにしました。

衛士坊の坂を下ってJRの線路を渡り、県道33号を東に向かって歩きます。八十場駅の横を通過し、

国道11号の高架と交差します。

ここを左折すると81番白峯寺へ行けます。直進して1.5km程歩いて鴨川駅に到着。11:45。駅の

トイレをお借りします。寒いのでトイレが近いです。

駅前の交差点を直進して綾川を渡り、右岸を上流に向かいます。この交差点の手前に「高松まで19km」

と「国分寺まで6km」の看板がありました。高松市の中心街まで20kmを切りました。国分寺まで歩きます

ので、国分寺からは13kmということになります。

「高松まで19km」と「国分寺まで6km」の看板

正面に五台山が見えています。あそこに81番白峯寺と82番根香寺があります。次回登ります。

この時雨が降り出しました。傘を出そうかどうか迷いましたが、幸い本降りにはならず、5分ほどで

止んでくれました。

ですがもう一つ困ったことが起きてしまいました。予定していたうどん屋さんがお休みのようです。

どこか空いている店を見つけたら入ろうと話ながら歩いていると、その先の鴨川新橋の所でうどん

のお店の看板を発見。時間も丁度12:00。立ち寄ることにしました。

「こだわり麺や」というお店で、この店はノーマークでした。看板に大きくカレーうどんと書かれていま

したので看板料理なのでしょう、それを注文しました。

実に美味しかったです。カレーがスパイシーながら深みのある味で、普通にごはんにかけても美味しい

と思います。普通のカレーも売っていました。

予定外のお店に入り、美味しかった時には「ラッキー」と心の中で叫んでしまいます。

この店は6:30~15:00という営業時間で、朝と昼のみの営業のようです。

こだわりの麺や カレーうどんと讃岐おにぎりと唐揚げ

食事を済ませ国分駅に向かいます。国分寺は駅のすぐ近くなのですが電車の時間が迫っていて、今回

打っている時間がありません。次回打つことにして駅に急ぎます。国道11号線を3kmほど歩いてから

左に進み、県道33号線を歩きます。

実は時間がぎりぎりで、うどん屋さんから駅までの約3,3kmを時速5.8kmという速度で歩き、35分

で到着しました。

途中に山下うどん店がありましたがやはり休みでした。先程の店で食べて正解でした。

県道に接してすぐ南にJR予讃線国分駅があります。12:55に到着。ちなみにこの駅はすでに

高松市内です。

JR国分駅

急ぎ足で歩いたおかげで予定の電車に乗れました。ここで解散してお二人は高松駅へ、私は坂出駅に

向かいます。坂出駅からマリンライナーに乗り換えて岡山駅に向かいます。

岡山駅から新幹線で自宅に戻りました。