私は前日に西国33観音霊場の内、兵庫県内の3寺を打ちました。(詳しくは西国三十三カ所の

記録をお読みください。)

その後、尼崎駅から姫路駅まで新快速に乗りましたが早いです。その後新幹線で岡山駅へ。

瀬戸大橋を渡って丸亀駅まで移動しました。宿は丸亀駅前のホテルに泊まりました。

区切り打ちの出発地点が香川県になって来たため、出発地点までの移動時間が少なくなりました。

1日目

ホテルのモーニングサービスで朝食を済ませ、駅まで早足に歩きます。ホテルは駅のすぐ前。ほんの

1分で到着です。

丸亀から電車で移動。多度津駅で乗り換えます。Iさん、Mさんとは電車内で合流しました。

前回歩き終えたJR高瀬駅に向かいます。

高瀬駅に7:22に到着。歩き始めます。三豊市役所を過ぎたところで左折。旧道を歩きます。

昨日と同様に空を雲が覆っています。天気予報では午後から雨の良い方ですが、何とか持って

ほしいものです。

一旦国道11号線と合流しますが高瀬川の手前でルートは国道と旧道の2つに分かれています。

私達はもちろん旧道ルートを歩きます。距離は少し長くなりますが、何より車が少ないので。次の

弥谷寺まで約5,5kmです。

道端にはいろいろな標柱・標識がありました。古いもの新しいものがあります。久しぶりに案内の石柱

シリーズで載せてみました。

ですが問題というか困ったことが1つあります。それな標識によって距離がまちまちということです。

例えば「次のお寺まで3.9km」と書かれた標識から数百メートル進んだところにある標識に「次の

お寺まで三十九丁(約4,3km)」と書かれていたりします。設置された方によって計測の方法が違うのか

よくわかりませんが統一してほしいものです。歩いたのに残り距離が増えるというのは切ないです。

案内の石柱や標識

標柱

正面に変わった形の山が見えてきます。左が弥谷山、あそこに弥谷寺があります。ということは、

また山登りがあるということです。道横の畑にコスモスの花が咲いていました。

そういえば、この遍路の第1回の時もコスモスの花がたくさん咲いていました。あれは確か徳島県の

善入寺島でした。10番と11番の間だったかと思います。

弥谷山 コスモスの花

左に分かれる道を進みしばらく川沿いに進んでから川を渡ります。

この時雨が降り出しました。それほど大した雨ではありませんので、ザックカバーをかけて傘をさして

歩きます。

それにしても周りにため池が多いです。香川県は雨が少ないため、こうして水を蓄えたのですね。

田園風景の中の道を駅から1時間ほど歩いた辺りから、少し登り傾斜になって来ました。

弥谷寺の登り口に到着したようです。山の中腹にお堂らしきものが見えています。標高差は200m

程なのですが、何せこのお寺は540段の階段があります。気を引き締めて向かいます。

(実はこの建物は違っていました。弥谷寺の堂宇は森の中で木に覆われていて下からは見えにくかった

です。)

その先で「四国第七十一番弥谷寺」と刻まれた大きな石柱がありました。ここからどんどん道が急坂に

なってきます。

大きな石柱 急坂を登る

その先に「八丁目大師堂」がありました。八丁目の意味がよく分かりませんが、どこからか八丁の距離

ということなのかと思います。8:40着。

看板に、「本堂まで1,000m、納経所まで700m、仁王門まで400m」と書かれています。

そこから先は山の中の道になります。舗装はされているものの、道の両側に木が生い茂り、薄暗い

雰囲気です。ですが、車が通らない道でしたので良かったです。(車は横にある新しい道路を結構走って

いました。)

八丁目大師堂 遍路道

遍路道の両側には、ミニ四国八十八カ所の石仏や弘法大師像がありました。

この辺りで雨がやんでくれました。しかし暑いです。曇りなので日差しはないのですが蒸し蒸ししています。

上着を脱いでTシャツ姿です。10月の後半なのにこの暑さは異常だと思います。何せ今日の最高気温が

29度ですから。

弘法大師像 石仏

8:50に「道の駅天然いやだに温泉ふれあいパークみの」に到着。ここで休憩です。

ここには温泉と宿泊施設もありますので最初は宿の候補として考えていたのですが、今回の行程には

合わないため、パスしました。休憩だけさせていただきました。

一休みして出発です。

ようやく弥谷寺への「登山口」に到着。弥谷寺は、標高382mの「弥谷山」の中腹に位置していて境内は

何段にも分かれています。ここから仁王門を通過して本堂まで合計で540段の階段登りが始まります。

最初の石段の先に分岐があり、ここを左に行くと弥谷寺、右に行くと72番曼荼羅寺への道です。当然

左に進みます。

分岐点

この遍路道の横に「俳句茶屋」があり、そこには多くの歩き遍路が詠んだと思われる、俳句の短冊が

びっしりと貼られているという情報があったのですが、その小屋が見当たりませんでした。

さらに進むと石段があります。石段の先に仁王門が見えています。あそこでようやく100段目です。

頑張るしかありません。

幸いこの次の階段は短く50段ほどで仁王門に到着。仁王門は改修工事の為、鉄骨が組まれていま

した。山門の内側には大草履が祀られていました。9:20着。

石段の先に仁王門 仁王門は修理中

仁王門前にて 仁王像

山門内側には大草履

山門をくぐるとまた階段があります。行けども行けども階段です。黙々と登るしかありません。

いつまで続くのかこの階段は

更に登り続け280段の階段を登ったところの左手に駐車場があります。ここまで車でこられます。

ですが本堂まではさらに262段の階段が待ち構えています。

その先には太師堂までの108段の赤い手すりが付けられた階段が目の前に現れます。108というのは

煩悩の数だそうですが、つらいという感情は煩悩そのものです。階段の下の看板に108が煩悩の数という

3つの説が書かれていました。

見上げるような階段ですが、登るしかありません。ですがきついです。

石段の脇には地蔵尊や五輪塔があちこちに置かれています。

108段の階段

108段を登り切り、ようやく1つ目の境内にたどり着きました。左手の30段ほどの階段を登った先に

大師堂があります。大師堂は岩山に取り囲まれるように建っています。

納経所もここにあります。ですが、まずは一番上の本堂を目指します。

観音像と手水舎 大師堂

ここで参道は右に90度曲がります。その参道を進むと、左手上部に多宝塔があります。苔むした石段が

歴史を感じさせます。その横に願掛地蔵尊があります。その隣には手水舎があります。

苔むした石段の先に多宝塔

その先には修行大師像がありますが、珍しい歩いている姿の像です。

さらに先には鐘楼があります。久々に鳴らしてみました。

修行大師像 鐘楼 鐘

本堂はどこかなと周りを探しますがそれらしきものはありません。

境内の端に又長い階段が・・。ここから本堂までは更に170段の石段を登らないといけません。

「冗談はよせ。」と突っ込みたくなる気持ちを抑え、必死に登ります。「いいかげんにしてくれ。」と思わず

叫びたくなりました。70近い寺を打ったのにまだまだ修行ができていません。

途中に半分岩にめり込んだような堂宇があります。これは護摩堂となっていました。(この後で行った

大師堂の中にも護摩堂がありました。)

その横に標識があり、ここを右手に進むと「天霧城跡」に行けるようです。かつてはお城もあったのですね。

きっと難攻不落だったことでしょう。

護摩堂 標識 城跡への道

石段の途中に、岩壁に弘法大師が刻んだとされる阿弥陀仏三尊があります。「磨崖仏(まがいぶつ)」と

呼ばれていて、この前で真言を唱えると極楽往生ができるとも言われているそうです。石段の周りには、

その他にも地蔵尊や五輪塔があちこちに置かれています。

岩壁にくっきりと地層が現れています。その岩壁にめり込むように堂宇があり、壁にいくつも石仏が彫ら

れています。所々に空いている穴は岩窟でしょうか?45番の岩屋寺と似た感じです。

岩壁が迫る境内上部

さすがに霊気漂う雰囲気の中にあります。霊験あたらかな場所に辿り着いたという気持ちになります。

最後の階段を登ると本堂に到着です。息を切らせながらたどり着いた本堂は、大師堂と同じように、岩壁

を削って建てたかのように、岩壁と一体化しています。

最後の階段 本堂

本堂の扁額 山号板

岩壁にめり込む本堂

この本堂は無人でした。先程の大師堂に施設が集中しているようです。

一番下からこの本堂までの登り階段は540段あります。本当につらかったですが、この本堂の周囲の

雰囲気を体験するだけでも登る価値はあります。

もう一つ、そのつらさを吹き飛ばしてくれる特別なご褒美がありました。本堂前から見下ろすと素晴らしい

景色が広がっています。雲海の中に山や町並があります。この景色を見ただけでも登った価値があると

思います。

本堂前からの景色

本堂に参拝し、大師堂に向かいます。当然ですが、登った階段を降りないといけません。登りに比べれば

下りは楽?いえいえそんなことはありません。むしろ膝への負担は下りの方が大きいのです。

何とか170段の階段を下りきって大師堂のある境内まで降りました。

大師堂も岩壁にめり込むように建てられています。

岩壁と建物の境目

大黒天の像がある入口から入ると大師堂には大師像のほか、阿弥陀如来像、弥勒菩薩像が安置

されています。

大黒天

奥の院にあたる獅子の岩屋というものが大師堂の奥にあります。お堂の奥が洞窟のようになっていて、

獅子が口を開いたかのような岩窟で、弘法大師が7歳の頃、学問に励んだとされています。

そこに大師像や四天王像がありました

獅子の岩屋 内部には大師像他

四天王の二名(他の二名は岩屋内)

そのほかに護摩堂もありました。(上にもお堂がありました。)賓頭盧長者像もありました。

納経所はこの大師堂にあります。御朱印をいただきお寺を後にします。大師堂の下に寺名の標札の

かかった門がありましたので記念写真を撮りました。

山門前にて

ここからも270段の階段を下りないといけません。おまけに雨のため石段が濡れていて滑ります。注意

して一歩一歩降りました。山門に到着したのは9:50。さすがに時間がかかりました。修行の石段は

なかなかのものでした。

次の72番曼荼羅寺へは、分岐点の看板の所を道標に従い進みます。3,4kmと書かれています。

この道は「讃岐遍路道」別名を「曼荼羅寺道」と呼ばれているそうです。

分岐点の標識

土道は歩きやすくて助かります。雨でぐちゃぐちゃになっていたらどうしようかと思っていましたが、

乾いていて助かりました。

途中、竹林の中になったところには倒竹があったりしていて荒れているところもありましたが、全体的

には整備されていたと思います。

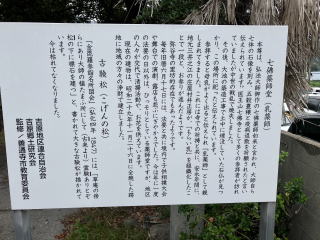

約1km程ですが遍路道らしい道でした。舗装路との合流地点にこの道の説明板がありました。

讃岐遍路道 説明板

途中に「6丁石」というものがあるはずなのですが、見落としてしまいました。

土道が終わり、舗装路になると先に高速道が見えてきます。古の遍路の気分に浸っていたのですが

一気に現代に戻りました。

高速道路の下を抜けると、前方に2つの山が見えてきました1つは74番甲山寺が麓にある甲山です。

もう一つが73番出釈迦寺と加持捨身ケ嶽禅定がある我拝師山(がはいしさん:標高481m)です。

(捨身ケ嶽禅定は後ほど説明します。)我拝師山は雲がかかっています。それほど高い山ではないのに

この山にだけ雲がかかっています。

甲山 我拝師山

大きな2つの沼の間を抜け沼畔を過ぎると、国道11号線に合流します。余計なことかもしれませんが

このため池の水は緑色です。高知や愛媛で綺麗な水の流れを見てきた後だけに気になりました。

300mほど進んで左の脇道に入り、さらに100m進むと「七佛寺」の横を過ぎて国道を横断します。

狭い遍路道

途中に「七仏薬師堂」とお地蔵さまが祀られていました。

地蔵尊 説明板

標識に従って先に進みます途中に久しぶりに休憩所がありました。

標識 休憩所

正面に我拝師山が聳えています。鞍部に「捨身ヶ嶽禅定」のお堂がはっきりと見えました。

↑

捨身ヶ嶽禅定

写真のような空模様なので何度も傘を差したりしまったりです。ですが合羽を着るほどの雨でないのが

救いです。

曼荼羅寺手前の溜池の真ん中を抜ける道を進むと72番曼荼羅寺に到着。10:40。

お接待をしているという、うどんの麺販売店がありましたが閉まっていました。その横に境内への裏口

がありましたが、正面の山門に回ります。お寺の周囲はのどかな場所です。

山門は仁王門で、なかなか立派な構えです。前の道路が狭く、その先は畑なので、正面から全景を

写せませんでした。持っているスマホは広角がないため、こうした時は不便です。

門をくぐり境内に入ると、小さな池を「法雲橋」という石橋で渡ります。門の外に池や川があり渡るのは

よくあるのですが、門の内側にあるには珍しいです。

山門 山門前にて

仁王像 境内の法雲橋

この時雨が降り出しました。慌てて傘を差します。

橋を渡った池のすぐ先の右側に延命地蔵と何かわかりませんが地蔵尊があります。左側には手水舎が

あります。その奥には鐘楼もあります。

延命地蔵 ? 手水舎

鐘楼

その先の参道の正面に本堂、左手に大師堂、右手に納経所という正方形のシンプルな境内のお寺です。

先程の弥谷寺とは全く違いますが、山中と町中という立地条件が大きく違いますので。

本堂の右側には観音堂、左奥には護摩堂と八幡社があります。

本堂の中には、真言密教の根本となる曼陀羅の空間が広がっています。曼荼羅は大日如来を中心に

輪を描く仏の世界を表したものです。天井には星座や法輪などが描かれた内陣と、外陣の合計370枚で

構成される格天井が仏の荘厳な世界を作り出して、一見の価値ありだそうです。が、扉が開いておらず、

隙間からわずかに見えた程度でした。

本堂 大師堂

観音堂 左が八幡社 右が護摩堂

本堂前には西行法師ゆかりの笠掛け桜と昼寝石と呼ばれる大きな岩があります。寝心地は悪そうです。

本堂手前左に「真念しるべ石」があります。なぜ、境内にあるのか不思議に思い、納経所で尋ねると、

「七佛寺から曼荼羅寺へのへんろ道に設置してあったが、放置され管理がなされていなかったので、

この場所に移した。」とのことでした。

そのほかに不動明王の石仏もありました。

不動明王の石仏

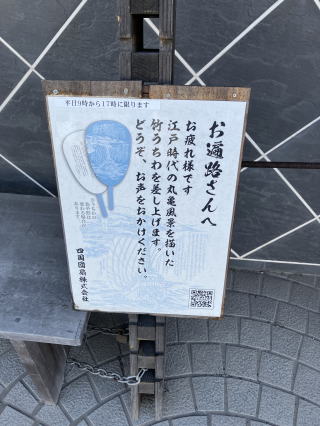

大師堂には「笠松大師」と呼ばれる香川名物の一刀彫の弘法大師の像があります。何故「笠松」と

言うかというと、境内にあった樹齢1200年の老松の木が枯死したため、その幹の部分を用いて

大師像を作成したからだそうです。

ちなみに、元々の松は弘法大師が手植えしたという伝説があり、「不老松」と呼ばれていたそうですが

さすがに不老という訳にはいかないのですね。

納経所の手前の右側にその笠松大師のお堂とその松の2代目がありました。

弘法大師の手植えの松(二代目) 笠松大師堂

余談ですが、ここの駐車場には御接待所の「緑信園」があり、地元産の緑茶を無料で頂けます。

夏は甘く冷たいグリーンティーを、冬は熱い煎茶がいただけるそうです。「秋は何かな?」と思っていま

したが、雨が降っていたため裏口から出てしまい、立ち寄らずに次のお寺に向かいましたのでわからず

じまいでした。10:55出発。

次の73番出釈迦寺へはわずか600m程。同じ境内にある68番神恵院と69番観音寺を除くと

四国八十八カ所で最も近い寺間の距離です。

裏口を出て、少し登りの遍路道ですが、10分かからずに出釈迦寺の山門に到着。11:05着。

その手前には大小2体(大きな方は高さ6,5m)の修業大師像が立っています。

出釈迦寺は小高い場所にあります。後ろに我拝師山がそびえています。

小さな修行大師と奥に大きな修行大師 山門前にて

山門前の地蔵尊

山門をくぐると、正方形の境内を1周するように参道が付けられています。半時計回りに、大師堂・本堂・

納経所・手水舎が建っています。珍しい形です。曼荼羅寺よりも一段とコンパクトです。

本堂

大師堂 手水舎

境内にはほかに「求聞持大師」の像があります。各地に色々な大師像がありますが、この姿の

大師像はこれ一つなのだそうです。

求聞持大師

実はこのお寺は、寺自体は小さなものなのですが、その奥にある、捨身ケ嶽禅定(標高350m)が

弘法大師絡みで重要な位置づけとなっています。

弘法大師の幼少期の数ある伝説のひとつ「捨身ヶ嶽」縁起にゆかりがあります。それは、弘法大師が

「真魚」と呼ばれていた7歳の時、我拝師山に登り「私は将来仏門に入り、仏の教えを広めて多くの人を

救いたい。私の願いが叶うなら釈迦如来よ、姿を現したまえ。もし叶わぬのなら一命を捨ててこの身を

諸仏に捧げる」と、断崖絶壁から身を投じました。すると、紫色の雲が湧き、釈迦如来と羽衣をまとった

天女が舞い降り、雲の中で弘法大師を抱きとめました。命を救われ、願いが叶うことを示された弘法

大師は、青年になって我拝師山の山頂で釈迦如来を刻んで安置し、堂宇を建てたといいます。(7歳

でそこまで考えて行動できるとはすごい方です。というしかありません。)

境内の一番奥に階段があり、そこを登ると右側に地蔵堂があります。その隣に修行大師像が建って

います。

地蔵堂 修行大師像

ここから奥の院の建つ捨身ケ嶽本堂(標高350m)を見上げることができます。雲がかかっていま

したが、なんとか見ることができました。

ここから捨身ヶ嶽禅定まで行くこともできます。境内を出て少し行くと、石燈籠に囲まれた駐車場があり

ます。そこから奉燈が並ぶ急坂の舗装道路は約1kmのかなり厳しい登り道です。終点には根本御堂

かあり、そこから禅定へは、御堂右側の半地下通路をくぐり、さらに行場への急な登りの鎖のつけら

れた道を進みます。

禅定からの眺めは素晴らしいそうです。さらに登ると我拝師嶽(481m)へも行けます。さらに100m

進むと大師捨身のお行場があり、旧暦の毎月15日には護摩祈祷が行われています。

ですがさすがにパスしました。寺の境内から、捨身ヶ嶽禅定まで約40分ほど掛かります。道も険しく

簡単には行けません。

登れない方の為に、ここには奥之院遥拝所があります。ここに参拝し、ご宝号を唱え、祈願すれば同じ

ぐらいのご利益があるといわれます。そのお言葉に甘えさせていただきました。体はここまででしたが

魂はあそこまで飛んで行ったということで。

↑

奥之院遥拝所 捨身ケ嶽本堂

余談ですが、大師堂と本堂の屋根が連なる眺めはなかなかに趣がありました。

大師堂と本堂の屋根

もう一つ余談ですが、「水曜どうでしょう」という番組で、今では有名俳優になられた大泉洋さんが、

番組の中で四国八十八カ所を回った際に、このお寺の前で名前をもじって会社に出社するというコント

を山門前でやっていました。今にして思えば、私が四国遍路を始めようとしたきっかけの一つがあの

番組でした。

境内まで戻り、御朱印をいただいて次に進みます。11:20出発。

74番甲山寺へは、門を出てから曼荼羅寺方向に少し打戻ります。善通寺市の街並みが遠くに見えて

います。遠く瀬戸内海もかすかに見えています。

ただ、雨が降ったりやんだりで、本降りにはなっていないのですが、傘をさしたり畳んだりです。

善通寺市遠景

時間もそろそろお昼近くとなり、おまけに朝が早かったので全員小腹が空いてきました。途中に遍路

休憩所がありましたので、シャリバテ防止のため、各自持ってきたおにぎりやパンを食べて一休みです。

この辺りに食事処が全くないのが困りものでした。

5分ほど休憩して出発です。先程打った曼荼羅寺の横を通り過ぎ、引階池の畔を通ると前方に小さな

塊のような小山が見えてきました。あれが甲山です。確かに甲のような形です。(お椀を伏せたようにも

見えますが)甲山寺はその山麓にあります。

甲山

余談ですが、今回は弥谷寺を出たところの1kmくらいが土道だったのですが、それ以外はすべて

舗装路です。この後もおそらく舗装路ばかりだと思います。昨年買ったウオーキングシューズですが、

かなりすり減ってきていてそろそろ買い換えないといけないかなと考えています。この2年間で500km

以上歩きましたので。

山の北麓を時計回りに回り込みます。お寺のすぐ横を川が流れています。石柱門をくぐって中に入り

ましたが、右側になぜかまた山門があります。さらに奥にも別の門があります。門だらけです。どれが

正門なのかわかりません。12:00着。

中の門の手前に手水舎があります。

山門➀ 山門②

山門前にて 手水舎

境内はコンパクトです。境内に入ると左手に手水舎があり、右側に山門があります。境内の中にある

という変わった山門をくぐって進むと、8段ほどの石段の上にある本堂を見ると、後ろに甲山が聳え、

見事な借景となり、迫力があります。

本堂に安置されている薬師如来像は檜の一刀彫で、重厚な感じがしました。

本堂の左手前の縁側に賓頭盧長者がありました。しっかりと全身をなでさせていただきました。

納経所の前には修行大師像もありました。

本堂(左奥が甲山) 賓頭盧長者 修行大師

階段を上がると本堂の左隣の大師堂との間に子安地蔵尊があります。子供が授かるという言い

伝えがあり、参拝者が絶えないそうです。(写真はなし)

大師堂

鐘楼 地蔵尊 不動明王

境内左奥に奥の院毘沙門堂があります。岩窟内に、弘法大師が石を割って刻んだという毘沙門天が

祀られています。霊場らしい雰囲気が漂っていました。岩窟の横からは甲山に登る山道があります。

残念ながらパスしました。

毘沙門堂

入った石柱門とは別の山門から出ます。立派なも門で扁額もかかっています。なんだかこちらの方が

正門みたいです。12:10出発。

山門の先は駐車場になっていましたが、その広さにびっくりです。境内より大きかったです。車での

参詣者が多いのでしょうか?

次の75番善通寺までの距離はわずか1.6km。山門を出て、橋を渡って川沿いの道を約300mほど

進みます。途中に初めて見る標識がありました。

初めて見た標識

今回はこの後、ずっと住宅地の平らな道になります。一番最初の弥谷寺こそ大変でしたが、このあとは

ウオーキングです。

余談ですが、今回は最初の弥谷寺の手前から外国の方(のちにデンマークの方と判明)と同じペース

で歩いているためお寺ごとに顔を合わせました。顔を見合わせてお互い笑っていました。

仙遊寺というお寺の所で右折。右に国立病院の建物、左に大きな駐車場の間を過ぎ、ここに有名な

うどん店「宮川製麺所」がありますので少しだけ辺遍路道を外れて立ち寄ります。

すでに時刻は12:20。お腹もペコペコです。早速入店していただきました。ここはかけうどん1種類だけ

というお店です。

どんぶりを持って並び、大盛を注文しました。麺の量を伝えると茹でた面を手づかみでどんぶりに入れ

てくれます。

その後、冷たい汁か熱い汁をかけるとできあがりです。熱い汁は自分で大なべからすくってどんぶりに

入れ、後はネギとショウガと天かすを自分で入れてできあがりです。

これで310円です。讃岐風のだし汁が独特で美味しかったです。この出汁は地元ではまず食べられ

ないでしょう。

宮川製麺所 かけうどん大

満腹になり、出発です。12:40。

直進して県道48号線渡り、昔の遍路道を進むと、今度は仁王門手前に善通寺ではかなり名前を

知れた熊岡菓子店があります。「かたパン」の暖簾がかかっています。「かたパンとは?」と興味を

惹かれ覗いてみると駄菓子でした。木枠のガラスケースに下の写真のものが入っています。

そのほかは空っぽで、もう売り切れたのだそうです。

せっかくなので3枚買って食べてみました。味はともかく固いです。ですが買ったのはノーマルタイプ。

白い石炭のような形の石パンと呼ばれるものはもっと固いそうです。

かたパンのお店 かたパン

善通寺はもうすぐ先です。12:50着。道路の左右に境内があります。

善通寺の境内は四国で一番広く、45,000㎡もあるそうです。境内の案内図が建てられているほど

です。境内は「伽藍」と呼ばれる東院と、「誕生院」と呼ばれる西院に分かれています。いくつもの堂宇が

建ち並んでいます。真言宗善通寺派総本山だけあって立派です。

本来は本堂のある東院から参拝するのですが、間違えて西院から参拝してしまいました。

このため、御朱印をいただいてから本堂に参拝する形になってしまいました。

目の前にあった山門が立派だったのでついそちらへ・・。

西院の仁王門

この山門は仁王門で、もちろん仁王様がいらっしゃいました。内側にはここにも大草履が収められて

いました。

仁王門 仁王像

大草履

仁王門をくぐり西院に入ります。この西院は弘法大師が生まれた佐伯家の邸宅跡です。礼堂、中殿、

供養殿、奥殿を有する御影堂(大師堂)があります。

門からは御影堂まで廻廊が続いています。右手には鐘楼があります。

廻廊 鐘楼

廻廊の先には御影堂があります。大師はこの奥殿で生まれたそうです。

御影堂 御影堂内部

御影堂(大師堂)の地下には「戒壇廻り」と呼ばれる約100mの通路があります。「胎内巡り」と同じで

真っ暗な闇の中を進みます。「悪行のあるものは出られない。」そうですが、無事出られました。

その隣の宝物館と合わせて500円でした。宝物館では多くの寺宝を拝観できます。

見学している間に一時本降りとなったのですが、お堂を出る時には小降りになっていてくれました。

そのほかにもたくさんの堂宇があります。護摩堂と親鸞堂は下の写真です。

護摩堂 親鸞堂

納経所は西院境内にあります。本堂をまだ打っていないのですが、先に御朱印をいただき東院に

移動します。

この寺に門がたくさんあり、東院には赤門、南大門、中門、西院には勅使門、仁王門があります。

中門から東院境内に入ると参道がまっすぐに伸び、正面に釈迦堂、右に五重塔がそびえ、左に本堂が

あります。 五重塔は見事です。

東院遠景 中門

本堂(金堂)と五重塔は重要文化財に指定されています。本堂内には本尊の薬師如来座像がありました。

こちらは大きくて迫力がありました。

本堂(金堂) 五重塔

東院にはそのほかに鐘楼等、たくさんの堂宇があり、1つ1つはどれも立派なのですが、境内が広すぎて

ぽつりぽつりと建っている印象でした。本堂の左手前には珍しい子供を抱いた弘法大師の像もありました。

鐘楼 子供を抱いた弘法大師 東院境内

境内にある大きな楠2株は寺伝によると樹齢千数百年だそうです。香川県の天然記念物です。

南大門から出てお寺を後にします。この門も大きくて立派でした。下の写真の人物と比較してもらえる

とよくわかると思います。

南大門

この善通寺には宿坊があります。西院にあり、立派な建物です。お遍路道中で、「どこか宿坊で一泊

するのであればここがお奨め」と他の方のHPにも書かれていました。ここの宿坊には温泉が湧出する

大浴場「大師の里湯温泉」があります。また、御勤めも迫力があるそうです。

泊まっても良かったのですが、今回は金毘羅さんの門前町に宿を取りましたので、寺を出てJRの

善通寺駅に向かいます。13:40出発。戒壇巡りなどをしたので、50分ほど滞在しました。

すでに善通寺市街地に入っていますので、駅までの遍路道は市街地の普通の道路を歩くことになります。

この本郷通りが参道で門前町なのですが、開いている店が少なくて、いささか寂寥感が漂っています。

10分ほど歩いたところに遍路道の標識があり、本来はここを左に入るのですが、今日はここまでで

宿に向かいます。

14:00に善通寺駅に到着。ここから電車で琴平駅に向かいます。ほんの5分で到着。ところがこの時

雨が強くなりました。10分ほど駅で雨宿りをしたら小降りになってくれたので、傘をさして出発です。

予定よりかなり早く着きましたので余裕を持って行動できます。

駅前から一本道を歩きます。途中で鳥居をくぐった先にある金倉川の所で左折して川沿いに進みます。

川に何本も橋が架かっています。これだけ多いのは珍しいですね。

一之橋という表参道の橋のたもとに今夜の宿「ことぶき旅館」はありました。

なかなか歴史のある、趣のある和風の宿でした。宿の方も親切で丁寧な対応でした。

後で気付いたのですが、この場所にある宿ということは由緒ある宿なのでしょうね。

ことぶき旅館 旅館内部

旅館内部

まだ部屋に入れる時間ではないので荷物を預かってもらい、小雨の降る中散策することにしました。

この時、「小さな傘では濡れるでしょうから。」と言って宿の傘を貸していただけました。ご親切に感謝

です。

宿から橋を渡った表参道の門前町は、小雨の降る中ですがにぎわっています。

参道を金毘羅宮の方に向かって歩いた所に「金陵(きんりょう)」という酒蔵が「金陵の郷」という酒の

歴史館を運営していましたので見学しました。なかなか面白かったです。

途中に「旧高松街道」の石柱がありました。

旧高松街道の石柱

そのあと日帰り温泉をやっているホテルに行き、入浴させてもらおうとしましたが、受付の女性が

「今日は終わりました。」と顔を向けもしないで言いました。「もう少し言い方や態度があるのでは?」と

思いましたが土曜日の夕方はかき入れ時なので忙しいのでしょう。こう思えるのは修行のおかげで

しょうか?

宿のすぐ左側に「新町商店街」というアーケードの通りがあったのでどこか店は開いていないかと

探しましたが、残念ながらシャッター街となってしまっていました。

それでも数店舗が新しくリノベーションされて営業していました。クラフトビールの店がありましたので

そこで軽く1杯やりました。

宿に戻る途中で酒屋を見つけ、お店の方お勧めの地酒「凱陣(がいじん)」を買い込んで宿に戻ります。

濡れたカッパや傘を干しておいていただいていました。ご親切に感謝です。こうした心遣いがうれしい

です。

お風呂で汗を流します。新しい檜風呂で良い香りがしました。

食事までの間に軽く宴会です。「凱陣」はなかなか美味しいお酒でした。つまみに買ってきたのは煮干し

とオイルサディーンという、いわしづくしでした。(笑)

ほどなく夕食となりました。食事も手の込んだもので美味しかったです。地元の銘酒「金陵」は美味でした。

夕食

部屋に戻り、21時に消灯。朝まで爆睡しました。