2024.5.31(金)~6.2(日) 雨のち晴

第63番・64番と第68番~70番

(愛媛県・菩提の道場&香川県・涅槃の道場)

参加メンバー 私 Mさん Iさん 弘法大師様 同行4人

2週間前に続いて四国八十八カ所歩き遍路の第17回目の旅です。遍路旅も愛媛県・菩提の道場

の3/4を歩き終えました。

前回、最後の遍路ころがしと言われる60番横峰寺を越えました。今回は、瀬戸内海沿いを東に進み、

一部中抜きして香川県・涅槃の道場を歩きました。

今回もメンバーは弘法大師とIさん、Mさん、私の遍路3兄弟の同行四人です。

2泊3日の行程ですが、今回は三人とも前日に大阪に集合してフェリーで四国に上陸。前回打ち

止めとしたJRの伊予小松駅からスタートです。

今回はほぼ全区間が平らな市街地周辺となりました。遍路道が電車の線路沿いですので、この利点

を最大限に生かし色々と作戦を立てて臨みました。

また、愛媛県・伊予の国の遍路旅も最終盤に入り、一部中抜きとしたため、いよいよ最後の県・

香川県・讃岐の国に足を踏み入れました。どのような道が待っているか楽しみです。

さて、どのような旅となりましたか?本文をお読みください。

歩行距離 累計距離

863.8km

62番 宝寿寺

↓ 1.4km 865.2km

63番 吉祥寺

↓ 3.2km 868.4km

64番 前神寺

↓ 43.7km 912.1km

65番 三角寺

↓ 18.1km 930.2km

66番 雲辺寺

↓ 9.4km 939.6km

67番 大興寺

↓ 7.9km 947.5km

68番 神恵院

↓ 0.0km 947.5km

69番 観音寺

↓ 4.5km 952.0km

70番 本山寺

赤字の区間は中抜き

前日

仕事を終えて着替えてダッシュで駅まで走り、近鉄で大阪なんば駅に向かいます。

下は関係ありませんが近鉄特急図鑑です。

伊勢志摩ライナー アーバンライナー

ビスタカー

今回は大阪で全員集合。Mさんと道頓堀にほど近い法善寺横丁で再会を祝して乾杯。と言っても

2週間ぶりですけれど。Iさんは飛行機が遅れ、3人そろっての宴は船の中に持ち越しとなりました。

法善寺

水掛観音 夜の法善寺横丁

串カツの店「かつだるま」 宴

軽く1時間ほど食事とお酒を楽しみ、南海難波駅でIさんと合流。大阪南港からオレンジフェリーに

乗船。買い出しした食糧でラウンジで軽く宴会。22:00に出航。大阪港の夜景を後にします。

愛媛県の東予港に翌朝6:00に到着。フェリーは寝ている間に現地に到着してくれるので便利です。

おまけに値段もお得です。

さすがにこのご時世で値上げされていましたが、それでもJR+1泊分の宿代よりは安いです。

港から無料のシャトルバスで伊予小松駅手前のバス停に移動。ここから今回の遍路スタートです。

1日目

6:30に到着。まずは腹ごしらえです。バス停のすぐ目の前にあるコンビニで朝ごはんを買って朝食

の予定でしたが何と6月5日まで改装中。仕方なく、1mほど先にあるコンビニまで移動します。

途中で前回打った62番宝寿寺に立ち寄ります。

前回写真を撮り忘れた一宮稲荷と地蔵尊を写真に収め、先に進みます。(写真は前回に乗せてあり

ます。)ちなみに、本堂前の堂宇には前回なかった風鈴が沢山飾られていました。

飾られた風鈴

次の63番吉祥寺までは1.4km。すぐ先という距離です。6:45に伊予小松駅駅前を通過し、その先

のコンビニで買い出しです。ところが店を出た時に雨が降ってきました。天気予報では午後までもつはず

だったのですが、仕方ありません。

雨具を着て雨宿りできる場所を探していたらコインランドリーがありました。店内に椅子もあります。

「これぞ天の助け」ではなく「御仏のお導き」と思い、ありがたく座って朝食を食べさせて頂きました。

7:20に出発。63番吉祥寺までは前半は国道に沿っていく道です。国道には歩道がないところも

あり、すぐ横を大型車を含めて車が通過していくのは楽しい気分ではありません。

その先で右手の旧道に入ります。

この旧道には、古い石柱など案内表示がありました。

62番宝寿寺の奥の院でもある番外札所の「水大師堂」というところに立ち寄ります。7:30到着。

お堂の下からは湧き水がありました。ここを含めてこの地域は湧き水が多く見られました。旧西条市

は水の町と呼ばれています。これは南側に石鎚山系の山々があり、この土地が扇状地であるため、

流れ出た川が伏流水となっているためのようです。

石柱 案内表示 水大師堂

旧道を少し歩きすぎてしまっていました。国道に出て100mほど戻ると左手に63番吉祥寺の看板が

ありました。7:40到着。

吉祥寺の看板

こんもりとした木立に囲まれた63番吉祥寺は、国道から少しだけ奥に建っています。国道沿いに

常夜灯があり、そこから細い道が100mほどあります。寺院の塀に沿って進むと、お寺の東側の山門

に到着します。

お城の城門を思わせる山門です。入口の額の文字が緑色でした。山門の前では狛犬ならぬ珍しい

象の像がお出迎えしてくれます。でも何故に象の像?何か理由があるのでしょうがよくわかりません

でした。

山「聞」

境内はコンパクトで、門をくぐって左手に鐘楼、参道を進んで境内の中央まで行くと正面に本堂、その

左手に大師堂があります。なぜか境内のど真ん中に車が駐車していました。国道近くの塀の横から境内

に入れるようです。

境内全景 本堂

大師堂

大師堂に正対する位置に手水舎があります。ここの龍口はなかなか迫力のある龍でした。

後ろの車はご愛嬌です。その右手には八角堂もありました。

ここは八十八箇所の中で唯一毘沙聞天が本尊のお寺です。(そのため、このお寺では「門」では

なく「聞」の字を使っています。)八角堂には残りの六福神が祭られています。

鐘楼と右奥が八角堂

手水舎 迫力のある龍口

境内には他に「くぐり吉祥天女像」があり、その下をくぐると、ありがたいご利益があると言われています。

もちろんやりました。

また、目をつぶって石に空いた丸い穴に錫杖が通ると願いが叶うと言われている「成就石」もあり

ます。こちらは錫杖がないため、できませんでした。

修行大師像もありました。

修行大師像 くぐり吉祥天女像 成就石

その他の地蔵尊

この寺には、「マリア観音」という珍しい観音像があります。長宗我部元親がイスパニア(スペイン)船

の船長から貰い受けたものだそうです。探したのですが見当たりませんでした。

余談ですが、この寺は創建当時はもっと大きかったそうですが、その後移転した際に小さくなり、さらに

道路の拡張や住宅開発の影響を受けて、寺域が狭められてきたとのことで、街中にあるお寺はそれは

それでいろいろな苦労があるようです。

納経所は右奥です。参拝を済ませて御朱印をもらおうとしてもまだ8時前、納経所が開いていません。

2024年4月1日から納経所の営業?時間が1時間遅くなり8時からとなりました。10分ほど待たないと

いけません。と思っていたらIさんが呼んでいます。まだ時間前ですが御朱印を頂けるとのこと。ありが

たくフライングさせていただきました。

この時団体の方が到着しました。納経帳を詰め込んだ鞄を持った添乗員の方も来ました。慌てて

納経所に向かいました。

御朱印をいただき、先に進みます。8:00出発。

64番前神寺まで距離は3.2kmほど。まず、吉祥寺前の国道を横切り、少し南に進んで旧道の遍路

道を歩きます。この道は国道とJRと並行していて、その上ほぼ直線で迷いようがありません。ですが

途中に1か所、三叉路の所がわかりにくいですが、左に進んで正解でした。

その先に「左西条道 右遍路道」と書かれた石柱がありました。実は、この区間は少し標識が少な

かったように思いました。

石柱

この道の周りの家は旧家が多くなかなか趣のある道でした。

お寺を出てから10分ほどで雨が上がってくれました。これもお寺に参った功徳でしょうか?

40分ほど歩いた所でJR石鎚山駅の看板を過ぎたところで、石鎚神社への参道と交差します。

前神寺には直進するのですが、時間も十分にありますので石鎚神社に参拝することにしました。

ここを右折して、200m程行った所に石鎚神社があります。左手に大きな赤い鳥居がありますが、

こちらは後程くぐります。8:45着。

石鎚神社参道入口 案内表示

山荘を進むと立派な山門(神門)があります。ここには仁王像ではなく天狗が祀られていました。

山門(神門) 天狗像

大天狗 小天狗

山門を抜けると檜の大木の先に階段が聳えています。かなり登ります。距離もありそうです。

檜の大木と参道

ようやく登り切ったと思ったらまだ中段でした。奥まで進むと手水舎がありました。手水が蓮の花の形

をしていました。その右側にさらに階段があります。段差のある階段を一歩一歩登ります。

手水舎 最後の階段

登りきるとようやく本殿に到着しました。まずは参拝です。私たちの他には誰もいなくて貸し切り状態でした。

本殿

本殿前には5種類の打ち出の小槌があり、一番大きなものは両手でも簡単には持ち上げられない

ほど重たかったです。

5種類の打ち出の小槌 本殿正面

神社の境内は小高い場所にあり、ここからの眺めは良かったです。瀬戸内海も見えました。石鎚山に

ある本殿の石鎚神社成就社ほどではないですが、立派なものでした。トイレもありましたのでお借りしま

した。

この神社の境内はかなり広く、しっかりと廻ると遍路道から往復の移動時間も含め参拝には30分

くらいはかかります。

ところがここでまた雨が降り始めました。神様に祈ったのに効果がなかったようです。合羽を着て

傘をさして歩きます。

境内からの眺め

帰りは往路を戻らず、右手に分かれる道を降ります。途中に湧水が流れ落ちている御神水処があり

ました。

御神水処

参道を引き返して、山門を出て右折すると遍路道に戻ります。9:20。

ここから200mほど歩くと64番前神寺に到着です。9:25着。

標柱の所から先に進むと何故か駐車場の端に山門(総門)?があります。山門をくぐった先にも駐車場

があり、なんだか浮いた感じです。おそらく後からこの駐車場を参道横に造ったためでしょう。

参道を突き当りまで進み、その先を左に90度曲がります。参道の横には、珍しい一枚岩に弘法大師

のお姿を彫ったものがありました。

極楽橋を渡って手水場を過ぎてかなりの距離を歩いて、更に坂を上がるとようやく境内に入ります。

標柱前にて 山門

実は、ここ前神寺は真言宗石派総本山です。石鎚山修験の総本山であり、以前は石鎚山の別当寺

であったそうです。

石鎚山信仰とともに栄え、現在の信徒は30万人を超えるといわれています。石鎚山の「お山開き」

が行われる毎年7月には数万人の信者が集まるほどのお寺だそうです。そのせいか境内もお堂も実に

大きな物でした。

創建は七世紀後半、役行者小角によって開基されたと伝えられています。

参道の周りには古い灯篭や老木が生い茂っています。桜の木も多く、開花時期には寺全体がピンク色

に染まるそうです。

境内に入ると右手に鐘楼、正面に大師堂があります。大師堂は屋根に宝珠が乗った立派なお堂でした。

左手の1段下がった所には庫裏と納経所があります。

大師堂 鐘楼

参道は、大師堂の手前で90度右に曲がっています。本堂は更に1段登った一番奥にありますので、

まずそちらに進みます。

大師堂から本堂への参道は杉木立が生い茂り、幽玄な雰囲気を醸し出しています。杉木立の中の

道を進むと右手に金毘羅堂と大師像があります。

幅の狭い川を橋で渡ります。その先で石段を登ります。その石段の手前の右手に御滝不動尊が

あります。

ここで以前は滝打ちの修業が行われていたそうです。現在では水量が減り行われていないそうです。

御瀧行者不動尊の像は、上部から流れる水の影響でしょう、赤茶色に変色しています。1円玉を投げて

くっつくと御利益があるそうです。やってみましたが、さすがに投げてはくっつきません。裏技を使い、

見事に張り付きました。

写真の左側や下の滝つぼの銀色の物が1円玉です。

御滝不動尊

石段を登り切った一番奥に建つ本堂は、左右に回廊を配した重厚な銅板葺き入母屋造りで、青い

銅板で葺かれた屋根が見事な立派な建物です。お寺というよりも神社という雰囲気です。他ではなか

なか見られないお堂でした。

御本尊は阿弥陀如来で、役行者の作と伝えられているそうです。

その他にも、石鉄権現堂、薬師堂、護摩堂、十三佛の堂宇が建ち並んでいます。修行大師の像も

ありました。

本堂 本堂正面

薬師堂 護摩堂

納経を済ませ次に向かいます。9:55出発。ですが、今日はここでお寺は打ち止めです。次の65番

三角寺までは約45km。そのうえ、三角寺から66番雲辺寺を経て67番大興寺手前までの約30km

間にある宿は、徳島県三好市佐野地区にある「民宿岡田」だけ。四国遍路道でも有数の宿泊施設の

過疎地帯です。おまけに駅やバス停から遠く離れています。宿の確保とプランニングには苦労する区間

です。

ということで今日と明日はその手前にある伊予三島駅まで歩き、3日目は電車でワープし、その間を

中抜きして観音寺駅まで移動して、その先の3寺を打つことにしました。

山門には戻らず、東側にある道を下って遍路道に戻ります。

その先に東屋がありました。実は今回は遍路小屋が少なかったです。標識には「武丈公園3.9km」

となっています。次の休憩地点です。1時間で到着予定です。

東屋と標識

まず、西条大町まで進みます。その前に近くにある今夜の宿「湯之谷温泉」に立ち寄ります。宿に荷物

を預かってもらい、軽荷作戦で歩きます。ここは良い温泉との評判なので今夜が楽しみです。

宿を出てしばらく進むと、国道11号との合流地点があります。ここで道が2つに分かれます。右手に

進むと旧道経由、まっすぐ進むと国道沿いの道になります。

右の道を進むと珍しい歩行者専用橋「伊曽の橋」があります。こうした道を通れるのが歩き遍路の特権

です。苦労して歩いていることが報われると同時に車遍路の人に対して少しだけ優越感にひたることが

できます。さらにその先には春は1,500本もある桜の名所として有名な「武丈公園」があります。

こちらを通ろうかとも思いましたが、その先は山裾の道でお店が全くありません。まもなく昼食の時間

となります。このため、国道沿いの道を歩くことにしました。

10:40に加茂川を渡ります。かなりの川幅があり水量もあります。ここも流れは綺麗です。石鎚山

が水源なのだそうです。

賀茂川

天気は傘をさすほどではないけれども、ささないと濡れるといった降り方です。ですが山の上の方の

ガスがなくなってきていますので、回復に向かうと思います。

ここからは東に向かって国道11号線を歩いていきます。

なお、次の三角寺までの途中に別格12番延命寺、別格13番仙龍寺、別格14番椿堂があります。

別格13番仙龍寺は遍路道から往復5時間かかるので無理ですが、他の2寺は遍路道近くにあるので

立ち寄る予定です。

気楽に「立ち寄る」と書きましたが、伊予西条駅から別格12番延命寺までは約25km。遠いです。

当然明日になります。

今日の昼食はうどんではなく、全国各地にあるごはん屋です。まあそれなりに美味しかったです。

うどんはこの後いくらでも食べられるでしょうから。11:35に出発。新居浜の中心街まであと8kmくらい

です。

1km程国道沿いを歩いて野口バス停の所からわき道に入ります。その先で旧道に合流。遍路道は

住宅・田園地帯の生活道路で分岐が多くてわかりづらいルートなのですが、「四国のみち」にもなって

いて、その道標がしっかりと導いてくれました。国道と並行していますので迷う心配はありません。

雨はなかなか止んでくれません。というか少し強くなってきた気がします。

途中、道端にポンプで水をくみ上げているモニュメントの様なところがありました。実は伊予西条市を

含むこの辺りは扇状地になっていて、南側の石鎚山系からの水の流れが伏流水となっていて、井戸を

深く掘らないといけないのですが、掘りさえすれば豊富な水が得られます。

ここはそれをモニュメントのようにしているのです。「うちぬきの水」という名前だそうです。

「うちぬきの水」のポンプと湧き水

道標に導かれて約2kmほど進むと、遍路道沿いに地蔵庵がありました。その由来を解説した石碑

があり、ここが弘法大師ゆかりのお地蔵様であることがわかりました。弘法大師が四国巡錫時に、

この地で一夜にして地蔵菩薩像を彫ったそうで、のちに地名も「地蔵原」になったそうです。

「こんぴら大門迄十七里」の石柱もありました。ここは接待堂跡だそうです。

接待堂跡 六地蔵と石柱

地蔵庵を出発して、2kmほど進むと国道に合流。その先で高速道路の「いよ西条IC」へのアクセス

道路を12:25に通過すると西条市から新居浜市に入ります。12:35。所々に「四国のみち」の看板と

石柱がありました。

四国のみち 石柱

かなり足が疲れてきたのでコンビニのイートインで休憩です。今回の区間には遍路小屋がほとんど

ありませんのでコンビニに何度かお世話になりました。

雨は依然やみません。傘をさしながら歩くのは結構疲れます。

市境から1kmほど歩いた所でJR中萩駅の案内看板がありました。ここから又右手の脇道に入ります。

その先で南北に向かって一直線に続く道と交差しました。13:45。この道はかつての別子銅山への

鉄路の跡です。この先にあった別子銅山は日本有数の銅山として栄えたそうです。

別子銅山への鉄道跡

遍路道は国道11号と平行している「旧讃岐街道」となっています。

昔は、松山方面から讃岐國(香川県)にある「金刀比羅宮(通称:こんぴらさん)」に参拝するためこの

街道を通った人が多かったことから、「讃岐街道」と呼ばれていたそうです。

現在は国道11号が整備されていますが、旧街道も生活道路として残っており、昭和の香りが残る

風情がある道です。

道幅が狭く車が通り抜けるときは注意が必要ですが、国道よりは交通量が圧倒的に少なく、また、

地元の方から声をかけていただくこともあり、遍路をしているという気持ちが高まります。

渦井川を渡ると県道137号線と交差します。ここを左手に進むとJR中萩駅があります。12:50。

遍路情報ではこの辺りの旧道沿いにはガレージを改造して、本の貸し出し兼お遍路さん休憩所を

提供されている家があると書かれていましたが、今日は開いていませんでした。この地域の方々の

お遍路さんに対する理解の深さを感じます。

旧街道に入って約2,5kmの中萩小学校の手前に、このお接待ロードのきわめつけ、有名な善根宿

「萩生庵」があります。ここもガレージ改造型の小屋で、施設内には畳敷きのスペースがあり、複数人

が宿泊できるようにしてくださっているそうです。ですがなぜか見つけられませんでした。雨なので

黙々と歩いてしまい、素通りしてしまったのかもしれません。

私達はお会いできなかったのですが、この善根宿の主はこの家(高橋畳店)の高橋おばあちゃんで

お遍路さんにたいへん親切だと評判の方です。お遍路道中に地元の方とふれあいながら進むのも歩き

遍路の醍醐味です。

13:55に喜光地のバス停の所に到着。今日はここまでです。ここからバスに乗りJR新居浜駅に

向かいます。JRに乗って石鎚山駅まで戻り宿に向かいます。

ですが、電車の乗り継ぎ時間を利用して伊予西条駅で途中下車。ちょっと観光です。何故かというと

私の個人的な趣味で駅の隣にある「鉄道歴史パークinSAIJO」に立ち寄るためです。

ここには「新幹線の父」」と呼ばれる十河信二氏の記念館や鉄道の博物館があります。30分ほどで

したが見学しました。

駅に戻り、電車に乗り石鎚山駅に向かいます。15:55着。駅から700mほど歩いて宿に到着。

途中に石鎚神社の赤い鳥居がありました。

石鎚神社の赤い鳥居 湯ノ谷温泉

湯ノ谷温泉

今夜の宿は湯ノ谷温泉です。部屋は離れというか独立した建物でした。高知県の黒潮本陣に続いて

2回目です。食事や温泉に下駄をはいて移動するのは面倒でもありますが、なかなか趣があってよい

ものです。部屋はベッド2つの洋間と和室という組み合わせの物でした。

荷物を部屋に置いて早速入浴です。四国では珍しい温泉らしい温泉でした。

ほどなく食事となりましたがこちらも美味しかったです。

夕食

21時に爆睡。

2日目

朝6時に起床。朝風呂に入り、朝食を済ませて宿を出て、石鎚山駅に向かいます。天気は快晴です。

しっかり日焼け止めを塗りました。山麓に朝靄がかかっています。

7:54発の電車で伊予土居駅に向かいます。8:22に到着。

今日はまずここから伊予三島駅まで歩き、電車で昨日打ち止めにした新居浜駅まで戻り、そこから

この伊予土居駅まで歩きます。なぜこのような面倒なことをするのかというと、荷物を預けて軽荷で歩く

ため、宿のある伊予土居駅を起点にするからです。

朝もやの山麓 石鎚山駅

伊予土居駅前にある今夜の宿、旅館蔦廼家に荷物を預けます。おかげで今日も1日軽荷で歩けます。

旅館蔦廼家

宿は駅から90mという近さでした。8:35に歩き出します。伊予三島駅まで10km以上を2時間半を

かけて歩きます。遍路開始です。

駅からは静かな土居町内の遍路道を歩きます。歩き出して10分ほどの所に途中に珍しいアーチ形の

橋がありました。近代土木遺産に指定されているそうです。ここの流れもきれいです。

アーチ橋

9:10に「村山神社」に到着。結構歴史のある神社のようです。トイレがありましたのでお借りして休憩

です。

9:30に高速道路の土居IC付近を通過。高速道路沿いには特段何もなく、ただ歩くだけです。

伊予三島町内は、古い昭和初期の家屋や、「真念しるべ石」等の見どころいっぱいの遍路道です。

この道は旧遍路道と名乗るだけあって古い石柱などを見ることができました。「金毘羅大門迄十一里」

と彫りこまれていました。三角寺まで三里となっています。

標識 石柱

へんろ石や標識

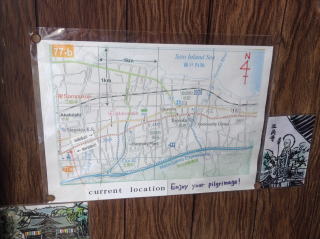

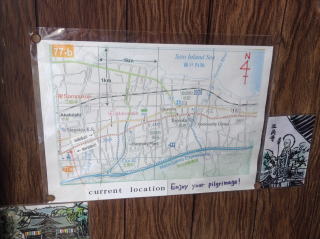

途中の民家の壁に英語版の案内地図などが張り出されていました。本当に遍路も国際化しています。

英語版の地図と案内標識

10:00に少し小高い丘の上に来た時に、前方に伊予三島の町が見えました。海岸線には工場の

クレーンが建ち並んでいました。大きな煙突は大王製紙の工場です。毎日トイレでお世話になっている

会社です。

伊予三島遠景

10:20に伊予寒川駅の所に到着。特に用があるわけではありませんが、立ち寄りました。無人駅

で何もありませんでした。その先で国道の所に「高松まで77km」の看板がありました。電車でワープ

したとはいえ、どんどん近づいているという実感が湧いてきます。

国道と遍路道の間にコンビニがありましたのでここでも10分ほど休憩。今回は遍路小屋がないので

コンビニで休憩が多いです。

休憩後に歩き出すと、遍路道は国道から離れて山側になります。この辺りは伊予寒川の町の中心で

しょうか?小さな製紙工場がたくさんあります。製紙工場には水が必要と聞いたことがありますが、この

辺りは水が豊富です。それで製紙工場が多いのでしょうか?

伊予寒川郵便局に11:05に到着。伊予三島江の駅までは2,5km程です。

伊予三島の寒川郵便局手前には江戸期の作のお地蔵様があます。このお地蔵様は、季節により

衣替え?をしているそうです。(写真無)郵便局の東側には、同じく江戸期の領界石がありました。

「従是西 西条領」と書かれています。今の言葉に訳すと「ここから西は西条領です。」になります。

ちなみに、最近読んだ歴史書では、時代劇でよく出てくる「藩」という言葉は江戸時代にはほとんど

使われていなかったそうです。この「領」というのが使われていたそうで、藩という名前は明治になって

から便宜上使われたのだそうです。

立派な領界石柱

「今回のルート上には遍路小屋が少ない。」と話していたら遍路小屋を発見しました。11:20着。

遍路小屋しんきん庵・秋桜という名前でした。この遍路小屋も野宿可能な作りですが、なにせ国道

11号と県道126号の交差点に建っていて、夜でもかなり交通量が多いと思われます。近くにコンビニ

やお店はあるので、トイレ・水は何とかなりそうですが、環境としては寝づらいかもしれません。

ここから駅までは1km程ですので、ここで一休みです。

遍路小屋「しんきん庵・秋桜」

歩き始めるとすぐに「石床大師堂」がありました。11:30。小さなお堂があるだけです。ここは別名を

「ひよけ大師」と呼ばれています。今の私たちに一番必要な日よけという文字が身に沁みます。

Iさんは顔が真っ赤になっています。

石床大師堂

11:35に伊予三島の町の中心に到着。ここで午前中の遍路は終了です。次回ここから山中に向かい

65番三角地に向かいます。

交差点を左に曲がりJR伊予三島駅に向かいます。10分かからずに到着。11:40。ここから電車

に乗り、新居浜駅まで移動します。この区間は距離は短いですが、電車の本数が少ないため、奮発

して特急で移動。何と新型の8600系でした。四国に来てはや5年、初めて乗りました。乗車時間が

20分もなかったのは残念です。

8600系

新居浜駅に12:08に到着して、駅からタクシーで昨日打ち止めにした喜光地の遍路道まで移動して

遍路再開です。

でもその前に腹ごしらえです。もちろんうどんです。「こがね製麺」というチェーン店でしたが、さすがに

香川県に近づいたせいか、美味しかったです。やはり出汁の味が地元とは全然違います。

満腹になり準備完了。遍路再開です。12:40発。

昼食のうどん

お店から300mほど進むと、旧街道がいきなりアーケード商店街になっています。

この喜光地商店街は、ネットで見つけた資料によると、昭和初期までは飲み屋・旅館・料理屋・置屋・

遊技場がある新居浜の繁華街・遊興地で、遍路宿も数軒あったそうです。ですが、土曜日の昼間とは

いえ、開いているお店が数軒で、シャッター街になっていました。少し寂しい気分になってしまいました。

時代の流れをもろに感じてしまう光景でした。

喜光地商店街

商店街は300mほどで終わり、住宅地の中の道に変わります。

その先で写真の様な遍路小屋がありました。個人の住宅の軒先を改造して遍路休憩所にしていた

だいている物です。12:50着。

個人の住宅の軒先を改造した遍路休憩所

1kmほど進んで、国領川を渡ります。この川の流れは水量も多く、川幅もありました。水も綺麗でした。

この辺りの川の流れはどれも綺麗です。13:05着。

旧街道の看板のある橋を渡る 国領川

その先で別格12番を案内している珍しい標識がありました。

別格12番を案内している標識

国領川を渡り進むと旧街道から国道11号に合流します。その先に松山のお土産の定番の栗タルト

で有名な「畑田(ハタダ)本舗」の本社工場がありました。13:45。何度かお土産に購入しました。ここで

作っているのですね。もう一つの一六タルトと競い合っています。

畑田(ハタダ)本舗の工場

その工場があるところから、道に少しずつ傾斜がついてきたなと思っていたら、ここからはゆるやかな

登り坂が続く、峠越えの道になりました。

道端に金毘羅大門への距離が書かれた石柱があったのですが、距離が増えています。「あれ?」と

思ったのですが電車で戻ったのを忘れていました。

ここは関ノ戸(せきのと)峠で、新居浜市と四国中央市の境目で、その名のとおり江戸時代には関所が

あり、お遍路さんや金毘羅参りの参拝者、商人などの往来が盛んだったそうで、茶屋や宿が立ち並んで

いたそうです。

さほど急傾斜の坂道ではありませんが、ここはだらだらと登っていく、地味につらい峠越えです。

峠への途中に「霜降和牛コロッケ定食」という垂れ幕と「峠のごはん」という看板のあるお店がありました。

店名は「コーヒーハウスホットワン」ですが、前の2つの表示が大きいため、店名は目立ちませんでした。

峠道には、昔風のドライブインをよく見かけますが、閉店して建物だけだったりが多い中、このお店の

駐車場にはたくさんの車が停まっていて、店内もお客さんがけっこう入っています。ここは遍路情報でも

有名なお店です。

コーヒーハウスホットワン

時間が会えばここで昼食を食べたかったのですが、さすがに時刻は14:00。この時間まで昼食を

食べずに歩くのは体力的にも精神的にも難しいです。すでに食事は済ませましたのでパスして先に

進みます。

峠の手前に「高松91km」の看板を見つけました。100kmを切りました。もう一息です。

峠手前の看板

その先で右に分かれる道があります。こちらが旧道の様なので、そちらに進みます。14:10。

しばらく旧道を歩いて国道に戻ります。

さらにその先で下の写真の善根宿を見つけました。14:20着。伊予三島駅前の宿のオーナーが

運営しているのだそうです。(善根宿というのは無償で泊まれるお接待の宿です。)ここも外国の方

の利用が多いそうです。

関ノ戸大師の善根宿

14:30に峠を越えて下り始めましたが、峠の頂上の標示はどこにもありませんでした。ひょっとしたら

脇道を歩いている間にあったのかもしれません。

峠は標高160m、坂の下からは標高差約100mを距離1,5kmほどで登りました。

峠を越えると当然下り道です。峠で四国中央市に入りましたが、この市は愛媛県でもっとも東に位置

する市で、四国の他の4県にすべて隣接しており、四国の高速道路の交差点の要所となっています。

製紙、紙加工業において日本屈指の生産量をほこり、海岸線には大規模な工業地帯を構成し、大王

製紙やユニ・チャームなど上場企業の本社も多数あります。

ですが、関ノ戸峠の手前付近はそうした工業的な雰囲気を特別感じることはなく、のどかな田舎道を

歩いていきます。

峠の少し先で右の旧道に入ります。「別格12番延命寺まで5,5km」の標識があり、四国の道の

案内図がありました。

標識 案内図

峠を越えてからは家がかなり建ち並び、峠の反対側とは様相が一変しました。

その先で関川を渡ります。ここも綺麗な流れの川です。橋の先に遍路小屋があります。14:50着。

「弘法の館」と名付けられた遍路小屋があります。小屋というよりプレハブですが立派な建物です。

立ち寄ったところ、中には壁一面に遍路札が張られていました。その中には外国の方用の横書きの

遍路札もありました。遍路も国際的になってきました。

室内のノートを見てみると、フランス、ドイツ、ポーランド、ニュージーランド、スペイン等の国名が

書かれていました。

遍路小屋 壁一面の遍路札

↑

横書きの遍路札

室内には冷蔵庫があり、お茶やオロナミンCがお接待で置かれていました。ありがたく頂戴しました。

室内 お接待のオロナミンC

休憩所の奥にさらに部屋があり、ベッドも置かれていました。トイレもありました。

休憩の後、先に進みます。「金毘羅・三角寺道」と書かれた石柱を見つけました。

金毘羅・三角寺道の石柱

15:15に「千足(ちたる)神社」に到着しました。赤い鳥居があります。本殿はかなり先の様なので、

参拝はせずに先に進みます。別格12番の延命寺まで3.9kmの標識がありました。あと1時間位で

着けると思います。

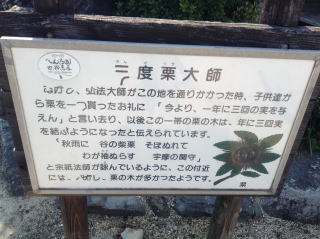

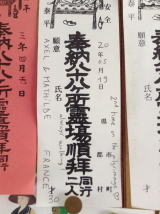

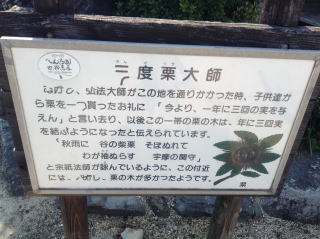

その先で「三度栗大師」の説明書きのあるお堂に到着。15:35。隣が集会所になっていてベンチが

あるので一休みです。

この三度栗大師の謂れは、下の写真の通りですが、大師は自分に親切にしてくれた方には施しを、

そうでない人にはそうでない対応をしているように感じます。

三度栗大師堂と説明看板

休憩後歩き始めると、10分ほどで国道を渡り、その先でJRの踏切を渡ります。15:45。

伊予土居の住宅街の中の旧街道遍路道を歩くこと20分で別格12番延命寺があります。16:05に

到着。住宅地の中のお寺ですがかなりの広さがあります。

お寺の手前に川が流れ、赤い欄干の橋と石橋の2つの橋がかけられていました。

ちなみにこの川は浮世と霊場の境を示すものなのだそうです。

このお寺にも弘法大師ゆかりの伝説が残っています。

お寺の開創は奈良時代に行基菩薩によるものとされていますが、平安時代に空海がこの地に立ち寄り、

松の木を植えたそうです。

その後、この松の木の下で足の不自由な人が苦しんでいるのを見た空海は、千枚通し霊符を創札し、

霊符を一枚水に浮かべて飲ませると全快したとのことです。

治癒してもらったこの人物はこれに感銘し空海より得度を受け、法忍と名乗り、この地で千枚通しの

霊符を継承していったといわれています。

この千枚通し護符は現在でもお寺で授かることができ、朝夕に祈念しながら飲むと病気平癒・安産に

効果があるといわれ、お寺は「千枚通し本坊」の通称で長く親しまれています。

境内に入ると右側に本堂、左側に鐘楼とその奥に大師堂があります。

鐘楼と大師堂 本堂

お寺全景 正面にて

弘法大師お手植え伝説の松は、明治時代には枝が傘状に東西30m・南北20mに広がっていた巨木

で「土居のいざり松」と呼ばれ、有名な古木でしたが、昭和43年に枯れてしまったそうです。ただ、今でも

お寺の境内から道を挟んで向かい側の広場に太い幹と枝の名残が残っていました。確かに大きな木です。

今ある松の木は、この松の木の子孫だそうです。

ここには立派な東屋もありました。トイレもありますので野宿もできます。

ここから次の65番札所「三角寺」まではまだ10km以上ありますし、野宿スポットが少ないエリアです

ので野宿遍路さんには重宝されているようです

いざり松

お寺を出て1kmほど歩いた所にJR伊予土居駅があります。

今日はここで打ち止めです。今日は25kmほど歩きましたのでさすがに疲れました。ですが、荷物を

預かってもらえたので軽荷で歩け、おかげでずいぶん楽でした。

駅前の宿到着。16:25。この宿は温泉ではありませんが、入浴して汗と疲れを流します。

食事も美味しく満足の夜となりました。

今日も21時に爆睡。

3日目

朝6時に起床。朝食を済ませ伊予土居駅に向かいます。

余談ですが、この宿のロビーには井戸の跡がありました。お店の方の話によると、以前はこの井戸の

水を近所の2~30件に配っていたそうです。なかなか井戸を掘るのも大変なので、協同組合のような

形で掘って皆で利用していたのでしょうね。

朝食

本来の順路では次は65番三角寺に向かうのですが、さらにその次の66番雲辺寺は標高900m

を越える山の上です。とても半日で行ける所ではありません。おまけに公共交通機関も皆無に近い

所です。

このため、この区間は次回に歩くことにして、先にJR観音寺駅から68番神恵院、69番観音寺、

70番本山寺を打つことにしました。そのあとJR高瀬駅まで歩いて帰路に就く予定です。

JR伊予土居駅を7:22に出発。観音寺駅に8:07に到着。3日目の遍路開始です。いよいよ香川県の

遍路が始まります。

駅から一旦線路沿いに500mほど歩きます。何故かというとこちらが次回降りてくる遍路道になるため、

道をつなぐためのひと手間です。

その先で明治橋の上から左手に琴弾山が見えます。この山の山麓一帯は琴弾公園になっていいて、

巨大な「寛永通宝」の銭形砂絵は一見の価値ありです。

橋の畔には、観音寺市のマスコットキャラクター「銭形くん」の道標が建っています。

マンホールが寛永通宝の銭を模したものになっていました。最近よく見かけます。

橋のたもとには汐入地蔵尊がありました。

寛永通宝のマンホール 汐入地蔵尊

財田川に架かる橋を渡った対岸に琴弾八幡宮の大きな鳥居があります。こちらの境内を通り、展望台

に先に行きそのあと68番神恵院と69番観音寺に降りてくるルートが一般的のようですが、私たちは先に

お寺を打つことにしました。

ちなみに、明治の廃仏毀釈以前はこの琴弾八幡宮が札所であったそうです。

財田川にかかる橋 琴弾八幡宮

琴弾八幡宮の右側の川との間にある道を進みます。この川の水はお世辞にも綺麗とは言えません

が、大きな鯉が何匹も泳いでいました。

川沿いに進むと大きな石柱が建ち、その先に山門が見えています。68番神恵院と69番観音寺に到着

です。

標識 石柱と遠くに山門

山門は仁王門です。当然仁王様がいらっしゃいます。この山門の標示は68番神恵院と69番観音寺

の両方の名前が書かれていました。山門横には境内の案内があり、2つのお寺の堂宇が並んでいる

様子が描かれていました。本当に同一敷地内に2つのお寺が混在しているのですね。8:40到着。

この寺は、お遍路にとってありがたい寺です。納経所も同一で、一度に2寺の御朱印を頂けます。

なぜこうなっているかというと、明治時代の神仏分離令により、琴弾山神恵院というものが、琴弾神社と

神恵院に分けられ、神恵院が観音寺の境内に移動したためです。

山門前にて 仁王像

境内案内図

山門をくぐると40段ほどの石段登りが始まります。右上に鐘楼が見えています。

もう一つ、門の左側に「沓音(くつおと)天神」があります。小さなもので知らないと気づかないと思います。

名前の由来は「庵の外で声がするが姿はなく、沓音だけがするので後を追ったところ、この社で沓音が

消えた。」との伝説からだそうです。

山門をくぐり外に出てここで記念撮影です。当然のことながら、山門は2寺共通のものでした。柱に

「四国六十八番・六十九番霊場」と書かれていました。

石段 鐘楼

間違えないようにするためでしょうか、境内に入ったところにも表示がありました。

鐘楼には見事な彫り物が施されていました。四方を龍がにらんでいました。

表示板 鐘楼の彫り物

境内の上段に着くとすぐ右側に鐘楼があります。右奥に69番観音寺本堂があります。

その左には石段がありその上に薬師堂と多宝塔(心経堂)があります。

69番観音寺本堂 薬師堂に続く階段

左に進むと69番観音寺大師堂とその左に68番神恵院大師堂があります。「あれ、神恵院の本堂は

どこ?」と思いましたが、2つの大師堂の間にある四角いコンクリートの建物が68番神恵院の本堂です。

神恵寺の本堂は四角いコンクリートの打ちっぱなしの斬新なスタイルです。最初は本堂だとは思えま

せんでした。ですが、入口から中に入るとコンクリートと白木を組み合わせたお堂があります。外の

コンクリートは壁のような役割なのでしょうか?木の香りが漂い、落ち着いた雰囲気のたたずまいです。

68番神恵院本堂 本堂内部

本堂の左手には「魏魏園(ぎぎえん)」という庭園があります。背後にある琴弾山の斜面と岩石、流水を

借景として上手に利用した回遊式庭園で、「第45世大政大僧正道尊和上」という長い名前の方の作庭

だそうです。

古代インドの世界観(仏説の世界観)にある、「この世は八つの山と八つの海からなり、その中心に聳

える山が須弥山」でそれを模したものだそうです。この庭はなかなかに見事なものでした。

68番の大師堂は本堂の隣にあり、こちらは普通の?木造のお堂でした。ですが下の写真の通り、

入口の前にでっぱりのようなものが付けられていました。

68番恵院大師堂

次は69番観音寺を打ちます。こちらの本堂は、68番の近代的な造りに対して、古風と言うか、寄棟造

・本瓦葺きで、室町時代建立の旧堂の部材を用いて延宝5年(1677年)に建立されたものです。

国の重要文化財に指定されていて、その名称は「観音寺金堂」となっています。 朱色の柱が印象的です。

余談ですが、この本堂には南北朝鮮時代の最古の落書きが見つかり、貴重な資料となっています。

落書きも年月が経つと資料になるのですね。

お隣の大師堂も鮮やかな朱色の柱です。

最後に観音寺の大師堂を打ちます。こちらは右側に棟続きで愛染堂がありました。

69番観音寺大師堂 69番観音寺大師堂横の愛染堂

納経所で2寺分の御朱印を頂きます。一度で二度おいしいというCMの様なお寺でした。

余談ですが納経所は「預修殿」といい、2020年に建て替えられたピカピカのお堂でした。

建物の中の一部が十王堂になっていて閻魔大王をはじめとする十王が祀られていました。

そのほかに境内には、梧桐庵という食事とお土産販売のお店もありました。時間が速かったので

まだ閉まっていました。

境内の中央には楠の大木が建っていました。しめ縄をまかれ、なかなか見事なものでした。

納経所内の閻魔像 楠の大木

御朱印をいただき、薬師堂への階段を登ります。何故かというとこの薬師堂の横から展望台に続く

道があるのです。もちろん薬師堂にもお参りしました。

薬師堂の前からは観音寺の街が見渡せました。

薬師堂前からの観音寺の街遠景

薬師堂からほんの100m歩くといきなり舗装路に出ました。駐車場があり車も停まっています。

ここまで車で来れるのですね。舗装路はこの先の展望台まで続いています。そこをてくてくと歩くこと

約5分。展望台に到着です。9:15。

展望台からの瀬戸内海の眺めは素晴らしいです。白砂の上に描かれた銭形砂絵が見事です。

この砂絵は、寛永10年(1633年)に丸亀藩主生駒高俊がこの地を訪れた時、地元の人々が歓迎

の為、一夜で造ったのが始まりだそうです。

ですがこの日は曇りで光が当たらないので影ができず、陰影がはっきりしていないため、文字がぼや

けてしまっていました。

銭形砂絵 説明板

ちなみに説明板は5か国語で書かれていました。

展望台のすぐ横に駐車場があり、ちょうどバイクの集団が登ってきたので出発することにしました。

次は琴弾八幡宮に向かいます。展望台からすぐそこです。3分かかりませんでした。

ちなみにこの琴弾山は標高58mの山です。その山頂に琴弾八幡宮の御社があります。

ここから正面の山に雲辺寺が見えるはずなのですが、雲がかかっていて見れませんでした。

あの山を越えてこないといけないのですね。次回は登山です。

参拝して下山開始です。石階段が続いています。400段あるそうです。お寺経由で登ってきたときは

それほどとは思いませんでしたが、かなりの高さまで登っていました。

石段はいつまでも続きます。正直、こちらを登らなくてよかったと思います。

ようやく一番下の鳥居まで降りてきました。立派な山門をくぐり、鳥居をくぐって境内を出ます。

琴弾八幡宮鳥居

右手には山麓本殿があります。その向こうには琴弾公園があり、道の駅ことひきとコイン記念館

もありますが、こちらはパスします。

次に進みます。70番本山寺までは約5km。財田川西岸の土手沿いの遍路道を上流に向かって

歩きます。案内の標柱がいくつもありました。道路沿いには看板も付けられていました。

余談ですが、この川はお世辞にも綺麗とは言えない水でした。昨日の川とどうしても比べてしまい

ます。

案内標柱 案内看板

2kmほど歩いた所で、有名なうどんやさんがありますので少し時間は早いですが、昼食です。10:05。

「かなくまうどん」というお店でお餅屋さんでもあるので、名物はあんこの入った餅入りのうどんです。

ですがさすがにそれは食べられませんのであんこ無しのお餅入り雑煮うどんを注文しました。

からくまうどん 店内

お餅屋さんだけあって、雑煮のお餅がおいしかったです。それからお出汁の味が独特で、しょっぱい

事から、ひょっとして魚醤を使っているのではないかと推察しました。

雑煮うどん

満腹になり出発です。10:20。

ちなみにですが、「涅槃の道場」香川県は、うどん県を名乗っています。手元にある冊子には、715軒

の店が掲載されています。遍路道沿線で美味しいうどん屋さんをピックアップして、10店位は食べに行く

予定です。(今回すでに2店で食べました。)

川の堤防を歩きます。右手に次回登る雲辺寺が霞んでいますが見えてきました。ロープウェイの

鉄塔らしきものも見えています。乗れると楽でよいのですが、もちろん歩いて登ります。

10分ほど歩いたでしょうか?前方に五重塔が見えてきました。遠くからもよくわかります。この距離で

見えるということは実物はかなり大きいのでしょうね。

この時左方向に金毘羅さんのある象頭山が見えてきました。霞んでいて写真には写りませんでした。

次回はあの近くまで行きます。

↑

雲辺寺 右側に五重塔

10:40にJRの線路の下をくぐるともう本山寺は目の前です。

次回歩く高瀬駅から先の弥谷のある山らしきところが見えています。あの山の中腹にあります。

五重塔が見えてから約20分程で到着。10:50。かなり大きな駐車場があります。

駐車場から道路を渡ったところに仁王門があります。この仁王門は、平安時代末期の建立で、

切妻造、本瓦葺の三間一戸八脚門。主柱、前後の控柱ともに円柱となっている見事な門です。

重要文化財の看板もありました。

山門をくぐって境内に入るとやはり五重塔が目を引きます。

仁王門前にて 境内全景

仁王門をくぐった右手に鐘楼があります。

鐘楼

その横に何故かもう一つ山門があります。こちらは珍しい円柱の造りで鎌倉時代の建造。こちらも

重要文化財に指定されています。.和洋、唐様、天竺様と3つの様式がミックスされています。

大きなわらじが祀られていました。

山門

仁王門の左手にある鎮守堂は、檜川葺の屋根が美しく、室町時代末期の様式だそうです。雨乞いの

請雨秘法の霊神である「善女竜王像」が安置されていたそうです。

鎮守堂

仁王門から真直ぐに続く参道の先のに正面に本堂があります。参道の途中に参道の途中の右手に

大師堂があります。その反対側には十三堂があります。その手前には手水舎がありました。

大師堂 十三堂

手水舎

参道を進み本堂に向かいます。この本堂は寄棟造りで平安時代初期に建立されたもので、香川県内

札所の唯一の国宝に指定されています。四国八十八箇所の中で唯一馬頭観世音菩薩を本尊に持つ

お寺です。ちなみに私の守り本尊でもあります。本堂の横には馬の像が建てられています。

境内左奥にある五重塔も見事なものです。先程途中で見えた塔です。その他境内には阿弥陀堂も

ありました。

本堂 五重塔

納経を済ませ御朱印を頂こうと納経所を探しと見当たりません。でも安心してください。納経所は

本堂の裏手にちゃんとありますので。

納経所は「寺寶院本坊」と書かれた建物の中にあります。この建物も立派でした。

寺寶院本坊の納経所

打ち終えて山門から境内を出ます。今回はここが最後のお寺でした。ここからJR高瀬駅まで

約5.5kmを歩きます。11:05出発。

この寺は70番のお寺です。中抜きしたため3寺がまだ打てていませんが、70台に入りました。

ひとつ節目を越えた気がします。

しばらく住宅街を歩くと国道11号線出でます。電車でワープした関係で国道の標識に「高松48km・

善通寺12km」と書かれていました。打ち残しの区間があるとはいえ、かなり進んだのがわかります。

次の71番弥谷寺まで8kmの標示もありました。

国道11号線の標示 遍路標識

1kmほど国道を歩いて右の脇道に入ります。

もう一つ、香川県に入って目に着いたものがひとつあります。それは溜池です。かなりの大きさの

ものをあちこちで目しました。香川県は大きな川がなく、水不足に苦しんだため、このような溜池を

たくさん作っているのだそうです。

溜池には亀がたくさんいて、私たちの足音に驚いてドボンドボンと池に飛び込みます。何匹くらい

いるのでしょうか?相当な数です。

溜池

時刻も12時を回ったので昼食です。「さっき食べたじゃないか」と突っ込まれそうですが、今日はお昼

を2回に分けて食べます。2回目もうどんです。香川県に入ったのでうどんワールドに突入です。

お店は渡辺という名前です。12:45に到着。何とこの時間に行列ができていました。10分ほど待って

入店して、今度は肉うどんとかやくごはんのセットを注文しました。

あっという間にうどんが来ました。四国の店は提供が速いです。

期待に応える味でした。味もですが量も多く、うどんの小を頼んだのですが、普通の一人前の量を

越えていました。かやくごはんの方も茶碗2杯分近くあり、満腹になりました。13:05に出発。

渡辺うどん 肉うどんとかやくごはん

お店から10分ほどで三豊市役所の前を通過。ここが遍路道の今回の終点です。第17回の遍路旅

を無事打ち終わりました。

そこから3分で高瀬駅に到着。ここは無人駅でした。周りに住宅もあり、交通量の多い国道近くなの

ですが無人駅になっています。JR四国は駅の無人化を進めているとは聞いていましたが、駅員の

いない駅というのはいささか寂しいものです。

13:32の電車に乗り、坂出駅まで移動。ここからマリンライナーに乗って岡山駅に向かいます。

「え、しおかぜじゃないの?」という声が聞こえてきそうですが、もうここは香川県、高松駅まで40km

程になっています。このためこうしたルート選択ができるようになりました。

岡山駅に着いて新幹線で名古屋駅に向かい自宅に帰りました。

今回は、これまでとは一転して、平らな道をひたすら歩くという行程になりました。(一部峠への坂道を

除けば)軽荷のおかげもあって快調に歩けました。

今回は天候はいまいちでしたが、2日目は快晴、3日目も曇ってはいましたが降られずに済みました。

さすがに6月は、気温も上がり、昼間の日差しは暖かさを通り越して暑いくらいです。同時にまぶしい

です。帽子は必需品です。

愛媛県も大半を歩き終えました。一部中抜きで香川県にも足を踏み入れました。

次回はいよいよと愛媛県と香川県の県境の難所の66番雲辺寺を越えます。