私は大阪港を22:00にフェリーで出航。朝6:00に東予港に入港して、6:20発のバスで今治駅まで

向かいます。7:05に到着。

1日目

コインロッカーに荷物を預け、今治駅を7:20発の電車に乗り、7:37に伊予亀岡駅に到着。途中の

コンビニで買った朝食を食べ、前回打ち残した区間を一人で遍路します。(一人ではなく弘法大師と

同行二人です。)前回は腰痛のため、伊予亀岡駅から今治駅間をスルーしていますので。

靴の紐を締め直して7:40に出発。伊予亀岡駅から54番延命時まで向かいます。駅から100m程

海岸寄りに歩いた所で三叉路を右折。その先で川を渡ります。ここを左に進むと国道196号線に出て

海岸線を歩く道になりますが、直進して旧道を歩きます。

途中で石柱と遍路マークがあり、そこから右の狭い道に入ります。右隣にJR予讃線があり、線路沿い

の道になります。どんどん道幅が狭くなり、幅が1mくらいになりました。「大丈夫か?」と不安になりま

すが、間違ってはいないと思いますのでそのまま進みます。狭いおかげで車が通らないので助かります。

石柱 遍路マーク 線路沿いの狭い旧道

その先でカーブミラーに遍路マークを見つけてひと安心。さらに進むと国道196号線と交差します。

カーブミラーに遍路標識

国道を横断し、そのまま旧道を進みます。その先で石柱があり、「左 新道」と書かれています。

新道とはこの旧道のことなのでしょうか?

石柱

このあと2回ほど国道から離れたり合流したりをします。途中1カ所分岐が見つからず、そのまま

国道を歩きました。

国道には標柱や案内看板がありました。「四国の道」と書かれている石柱を見るたびに思うのです

が、これを作って設置するのにかなりのお金がかかると思います。もう少し簡易なものをたくさん

作ったほうが良いと思うのですが、いかがでしょうか?

道沿いに走るJR予讃線を新型の特急8600系が走っていきました。まだこの車両には乗ったこと

がありません。すでにこの区間は5~6回乗っているのですが、何故か縁がないです。編成数も少ない

のでそのせいかもしれません。

四国の道の石柱 案内看板 8600系特急しおかぜ

伊予亀岡駅から4kmほど歩いた所に星の浦海浜公園があります。海浜の松林に沿ったこの公園の

北側にはトイレ、ウッドデッキベンチがあります。

砂浜に降りられるようになっていましたので降りてみました。海の水がきれいです。

北方向には大きな新来島どっく等の造船所群を遠望できます。ここは日本の造船メッカです。

ここで一休みです。8:40。

星の浦海浜公園 松林

砂浜 新来島どっく

余談ですが、順打ちだとこの辺りが丁度800km地点になります。(前回この先の区間を歩いたので

すでに超えてしまってはいますが一応区切りです。)全行程の2/3の距離を歩いたことになります。

海浜公園からは2kmほど県道15号を歩きます。やがて国道と斜めに交差し、その先で大西踏切を

渡るとすぐに「松山札辻 九里、延命寺 一里」の古い道標がありました。

線路を渡って少し進み、大西郵便局前のカーブを曲がると落ち着いた旧道の雰囲気の風景があります。

道沿いに「旧大井郷大庄屋井手家」があります。屋根は菊間瓦で天水を受けるための甕が乗ってい

ます。隣の敷地には大きな楠の木がありました。(写真は逆光で失敗)

その先の角を左に曲がると「←大西駅100m」の看板があります。駅がすぐ先に見えていますので

休憩の為、立ち寄ることにしました。

9:00到着。読み通りベンチがありましたので腰かけて休憩。

ここから遍路道は海岸線から離れます。鉄道はこのまま海岸線を進むので、今治駅まで離れてしま

います。

前回の事もあり、この時点で体調がよくなければ電車に乗って移動も考えていましたが、幸い問題なく

このまま歩けそうです。

ここから延命寺まで約4kmです。あと1時間ほどで着けるでしょう。

余談ですが、徳島県の1番から歩き始めて、最初は西へ、次に室戸岬に向かって南西へ、そのあと

高知に向かって北西へ、足摺岬へは南へ、そして宇和島へはまた北西へ。そこからこの今治までは

北に向かって歩きました。そしてここからは初めて東に向かって歩くことになります。

駅から遍路道に戻り、100mほど進むと三叉路にへんろ石と案内標柱を見つけました。ここを右折

して国道196号線に合流。そのまま国道を進みます。

へんろ石と標柱

国道合流地点すぐ先にコンビニがありましたので、ここでペットボトルを追加購入。持ってきた1本目

のお茶はすでにかなり飲んでいました。

国道沿いにはタオル関係の工場やタオルの看板が目立ち始めました。さすがはタオルの名産地の

今治市です。

右手に大きな池がありました。名前もそのまま「大池」だそうです。堰堤には桜の木が植えられていて

桜並木になっていました。開花の頃に歩きたかったです。

大池と桜並木

国道を1,5km程歩くと、国道は右に曲がってバイパスになります。分岐に「←延命寺」の看板があり

ます。ここを左に進み、県道38号線に入ります。おかげで交通量が減り、少し静かになりました。

国道・県道分岐手前の看板

ですがこの道は歩道がないため、右側を流れる幅の狭い川の対岸の道がゆっくり歩けるのでそちら

に移動しました。

この道は少し先にある乃万小学校の所で県道に合流します。この辺りは延喜という地名です。同じ

名前が元号にもありますので関係があるのでしょうか?

今治市延喜の看板

しばらく県道を歩きます。意外と交通量が多いです。ふと気づいたのですが、先程まで横にあった川は

西方向に向かって流れていましたが、延喜交差点を過ぎた県道沿いの水路の水はよく見ると東(今治

市街地方面)に向かって流れています。高縄半島最北端部の丘陵地帯の分水嶺を越えた訳ですが、

このように低い土地にも分水嶺はあるのですね。まあ当たり前の事ではあるのですが。

狭くなった道を500mほど歩き、左に入るのですが、他の方のブログでは「非常にわかりにくいので

要注意です。」と書かれていましたが、下の写真の様な「←延命寺」の看板と「延命寺参道」の石柱

があり、これを見落とすことはないと思いました。

看板と石柱

左に曲がり、住宅地の中を通ると左手に溜池があり、石柱が建っています。その左に地蔵尊があり

ました。その先に山門が見えます。54番延命寺に到着。9:50。

石柱 門柱 地蔵尊

参道を200mほど進むと山門があります。これは仁王門です。当然仁王様が祀られていました。

山門(仁王門) 仁王像

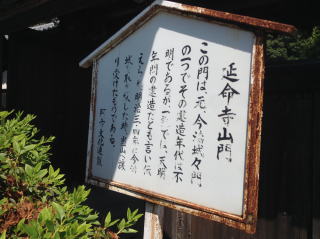

門をくぐって進むとその先にさらに中門があります。立派なこの山門は、元は今治城の城門の一つ

だったそうで、天明年間の建造といわれている総欅造り単層の門です。説明板がありました。

中門 説明板

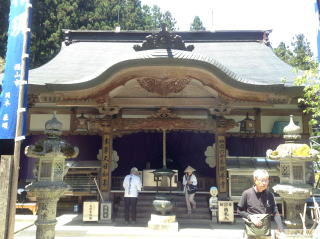

中門をくぐって、周りを木に囲まれた森の中といった感じの境内に入ると、右側に手水舎が、左側に

薬師堂があります。おなじみの蘇鉄がありました。

手水舎 薬師堂

中門の左手奥に、「近見二郎」という名前の付けられた梵鐘があります。宝永元年(1704)に住職が

私財を投じて鋳造された今治市指定文化財です。鐘の周囲には延命寺の由来が詳しく刻みこまれて

いました。

ちなみに参道の右側には「近見三郎」という名前の付けられた梵鐘があります。「?」です。兄弟鐘

なのでしょうか?

近見三郎の梵鐘

その横には、江戸時代に農民を飢饉から救った「越智孫兵衛供養塔」があります。毎年慰霊祭が

行われるほど尊敬されているそうです。

そのためでしょうか?本堂も大師堂もお札が沢山貼られていました。

もう一つ、四国で2番目に古い「真念の道しるべ」が残されています。(四国遍路の重要人物・真念法師

の生国は不明で、元禄四年(1691)四国巡拝の途中没したとされています。五十余年の間に二十数回

霊場巡拝され、巡拝者の為に数々の慈善事業をされた方です。

左下が真念の道しるべ

参道の終点から石段を登った先に本堂があります。本堂の奥は林になっています。

本堂

大師堂は、本堂手前を左に曲がり、さらに33段の石段を登った先になります。大師堂の前にも

手水舎がありました。2つもあるのは珍しいです。

大師堂への石段 大師堂

境内には、「つぶらじい」と呼ばれる高さ30mの銘木があります。

「つぶらじい」の銘木

この延命寺は、養老四年に聖武天皇の勅願により、行基菩薩が来島海峡を一望する近見山に

大日如来の化身とされる不動明王像を刻んで安置し、「不動院 圓明寺」として開創されました。

後に嵯峨天皇の勅願により、弘仁年間に弘法大師が巡鐘して堂字を再興、信仰と学問の中心道場

・勅願所としたという歴史あるお寺です。

松山市の53番札所「円明寺」と同名で間違いが多かったため、明治時代にそれまで俗称としてきた

「延命寺」に改めたそうです。山頂の本堂を中心に谷々に100坊を有する信仰と学問の中心のお寺

として発展しますが、江戸時代までにたびたびの戦火・火災被害に遭い、享保12年(1727)に

現在地の近見山麓へ移転していますが、御本尊の「不動明王」は火災を免れており、そのことから

「火伏せ不動尊」と呼ばれています。

不動明王 水子地蔵尊 修行大師像

参拝後、御朱印をいただきましたが、4月1日から納経料が300円から500円にアップになって

いました。ご時世ですね。

それから、他の方のブログには、「参道や境内に露店があり、今治名物のタオルを売っている店も

ある。」と書かれていましたが、露店はありませんでした。納経所に色々と品物が売っているだけで

した。

巡拝の後、先に進みます。10:05出発。次の55番南光坊までは3,6km。駅はさらにその手前です

ので1時間かからないでしょう。

境内に55番南光坊への旧遍路道散策を示す案内図があります。何度も左右に曲がりながら

の道で、非常にわかりにくいです。案内書にもわかりにくいと書かれていましたが、その通りです。

指差しの示す方向に従い、延命寺を門ではなく西側の駐車場を抜ける道を出て左に曲がり、少し

登って墓地内の遍路道を歩きます。最近、知多四国でお墓の中を向ける道をよく歩きました。

少し高台に出たところで石鎚山系の山々が見えました。春霞に霞んでいましたが石鎚山と思しき

山頂が見えました。

石鎚山系の山々

小高い丘にある墓地を抜けると、さらに住宅地の周りに畑が広がる中を抜けます。道は折れ曲ったり

して複雑ですが、次の札所・南光坊を示す案内の看板が沢山ありますので迷うことはないと思います。

(以下は久々に案内標識コレクションです。)

遍路案内標識

西瀬戸自動車道の下をくぐると2つ目の墓地・大谷墓地に入ります。

地蔵尊と石柱と案内標識 中央が西瀬戸自動車道

上り坂の先で階段があります。よく見ると階段の手すりや安全柱に小さな遍路マークがついていました。

この50段ほどの階段を上がると公園に到着。右手の道は遠回りになりますので要注意です。

公園にはトイレとベンチもありますので一休みです。10:30着。

ちなみに、何故かここにも蘇鉄がありました。

階段 公園

公園の駐車場からは、今治市のランドマークの今治国際ホテルが見えています。あとは下るだけ、

もうすぐです。でも見えてから着くまで以外と遠いのが山のあるあるです。

自作の俳句をひとつ、「音すれど なかなか着かぬ 登山口」 お粗末様でした。

今治市の中心街を見下ろす

この時lineが入り、Iさんが乗る予定の飛行機が遅れているそうです。状況の連絡を取り合うという

ことで、予定通り今治駅に向かいます。

公園からは舗装路を下っていきますが、その両側もお墓が並んでいます。相当大きな霊園です。

遍路道はこの中を抜けています。

正面に今治の街が見え、その先には海が見えています。ですが周りはたくさんの墓石が並んでいる

という不思議な光景です。その中を下っていきます。左側には忠霊塔が建っています。その近くのお墓

は旧日本陸軍の関係者の方のお墓が集まっています。

忠霊塔

確かにわかりづらい所もありましたが、案内がたくさんあるのと今治市の中心街に向かって進むので、

それほど迷うことはありませんでした。

墓地を抜けると浅川に着きます。茶堂橋と書かれた橋の手前で左折し、川の左岸を進みます。

この時、菅笠に白装束というお遍路フルコスチュームの方を見かけました。追いついて顔を見たら

外国の方でした。

菅笠に白装束の外国の方

姫坂神社を過ぎるとJRの高架線が見えてきます。線路をくぐって国道317号線まで進み、右折すると

すぐ右に55番南光坊があります。

ですがこのお寺は前回に打ちましたので高架の手前で右折し、今治駅に向かいます。

今治駅に10:55に到着。予定よりも早いペースで歩けました。お腹も空きましたので昼食です。

駅構内の「二葉」という売店で売っている鯛めし弁当を購入。売店の奥にお店がありそこで食べさせて

もらいました。美味しかったです。

鯛めし弁当

この時、Mさんから電話があり、Iさんの飛行機の到着が遅れ、1時間遅れの電車に乗ったとのこと。

このため今日の行程は1時間遅れで行動することになりました。

前回は私の乗る電車が悪天候で運休したため予定変更しました。まあ、「帰れなくなるよりはまし。」

ということで気持ちを切り替えます。

今治駅発は14:28です。3時間程待ち時間があります。どうしようかと思いましたが、前回にも利用

した日帰り温泉に行くことにしました。

コインロッカーから荷物を回収して温泉に向かい、入浴と休憩で時間調整。

14:00に駅に戻り、ホームで電車を待ちます。

電車に乗り、伊予三芳駅に移動します。車内でIさんと合流。

スタート地点のJR伊予三芳駅に14:46に到着です。行程の都合で10km程の区間を中抜きで

スルーしました。ここでMさんと合流。三人そろって今回の遍路開始です。

駅を出発し、南に500mほど進んで県道155号線に交差してここを左折。そして田園地帯を500m

ほど歩いたところに番外霊場の「日切大師弘福寺(ひぎりだいし こうふくじ)」があります。15:00着。

日切大師は遍路道から狭い路地を約100m程入ったところにあります。立ち寄りました。

県道の日切大師入口の標柱 境内の楠の大木

境内はこじんまりとしていてかなりさびれています。大師堂と地蔵堂があります。地蔵堂にある

「日切地蔵菩薩」には乳房がついていて、男性的・中性的な仏像が多い中で大変珍しいものです。

そのためではないでしょうが、安産や子育て、子授けのお地蔵さまとして信奉されています。

境内には大きな楠があり、境内からではとてもアングルに入らないほど大きかったです。

山門 大師堂

日切大師から道を挟んで向かい側に「光明寺(こうみょうじ)」があります。

他の方のブログで見たのですが、このお寺は、境内にコンクリート造りでサッシもついている完全に

「家」状態の建物を無料宿泊施設としてお接待してくださっているそうです。また、トイレをお借りする

こともでき、お寺の入口の「トイレ」表示はそれを表しています。

光明寺

この周辺は少し高台でのどかな田園風景が眺められます。大明神川を渡り、の中を10kmほど歩きます。

ここにも標識がたくさんあり、迷うことはありません。(遍路標識コレクションNo.2)

案内標柱 初めて見た遍路マーク

遍路標識

途中で石鎚山系の山並みが見渡せるところがありました。明日登る横峰寺はこの山の中腹にあります。

さすがにここからでは見えないですね。

瓶ヶ森と伊予富士 石鎚山

県道150線と155号線が合流したところの少し先に別格10番興隆寺への分岐点があります。興隆寺

へ参拝するかどうか迷いましたが、興隆寺はここから4km、往復で8km。少し遠いのでパスしました。

いずれ別格20寺をまとめて打つ予定ですので。(その時は車だと思います。)

日切大師を出てからかなり歩いたと思うのですが、なかなか着きません。参考にしている遍路地図

がおかしいのではないかと思うくらい、時間がかかっています。

県道155線を直進し、丹原上町へ。この辺りがこの地域の中心のようです。住宅が密集しています。

この辺りが丹原の中心街ですが寂れた感じです。ガソリンスタンドのある交差点が、別格11番生木地蔵

(いききじぞう)への分岐点になります。最初は立ち寄る計画でしたが、1時間遅れているため、パスする

ことにしました。

ちなみに、ここの御本尊は楠の木にそのまま刻まれたお地蔵さまです。それゆえ「生木のお地蔵さま」

と名付けられたそうです。

ふと道端の看板を見ると県道147号線となっていました。いつ変わったのでしょうか?

ここから直進すると2kmほどで中山川に着きます。正面の山麓がずいぶん近づいてきました。

もうすぐです。17:00に川に到着。橋の上からの流れは綺麗でした。

14:45に駅を出て中山川まで約10kmを2時間15分。早いくらいのペースで歩いたのですが、

なんだかずいぶん時間がかかったように感じました。

この時上流で煙が上がっています。野焼きだと思うのですが、ものすごい煙です。燃えすぎている

のではないかと心配になりました。それにこのような夕方に野焼きをしているのにも驚きました。

普通は朝早くにするものなのですが。

中山川に架かる橋上から

橋を渡って約1kmで国道11号線との大頭交差点に到着。17:15。ここを右折し南に向かって

進みます。交差点の手前に「高松121km」の看板がありました。とうとう高松の言葉が出てきました。

ようやく今日の宿に到着。17:35。今夜の宿は「小町温泉しこくや」です。

こちらは名前の通り温泉があります。というか日帰り温泉と宿が合体した施設です。最近よく見かけ

ます。隣には販売所とレストランもありました。(夕食と朝食はこのレストランでした。)

部屋に荷物を置いて早速ひと風呂浴びます。汗と疲れを流します。そうそう忘れてはいけません。

しっかりと腰のアフターケアをして置かないと。

湯上りにはビールです。五臓六腑にしみわたります。

私は、今日は昼食を挟んで7時間近くを歩いていますのでバテバテです。ゆっくりと休みます。

実はこの宿から明日泊まる小松屋さんに荷物の郵送サービスをしてくれるとのこと。もちろんお願い

しました。これで明日ここまで荷物を取りに来る必要がなくなりました。四国に来て初めてこのサービス

を受けられました。これまでにも2カ所ほどあったのですが行程が合わなかったり、もうサービスをやめ

ていたりして使えませんでした。

ほどなくして夕食になりました。料理もおいしくお酒も進んで満腹になりました。

余談ですが、この宿には大きな庭があり、池に錦鯉が泳いでいました。

夕食

21:00に就寝。すぐに爆睡でした。

2日目

朝6:00に起床。6:30から朝食を済ませます。

朝食も美味しかったです。朝から鯛茶漬けが出るとは思いませんでした。

朝食 鯛茶漬け

余談ですが、この宿のロビーには修行大師の像がありました。

ロビーの修行大師像 小町温泉しこくや全景

7:35に出発。1時間もゆっくりしたのはバスを待つためです。遍路道までの距離は1,5km程ですが、

バスがあるので利用しました。

今日はいよいよ難関の60番横峰寺への山登りの難所に挑みます。現在地点の標高は30m、お寺の

標高は745m。標高差700mの登山です。ここはかつて「四国八十八カ所中の最難所」と呼ばれていま

した。現在は道も整備され、山の北東側に有料の道路ができていて、車でお寺の横まで登れます。専用

のシャトルバスも運行されているとか。これも時代というものでしょう。

ちなみに、この道路は冬季閉鎖となります。「水曜どうでしょう!」で主演の大泉洋さんが来た時は

冬でしたので、2回とも冬季閉鎖の為、登れませんでした。

私達は歩き遍路。昔の方と同じように歩いて登ります。

宿に荷物を預かってもらい軽荷で出発。宿の前からバスに乗り、昨日右折した国道11号線大頭交差

点の所まで戻り、今日はここを東に向かいます。近くのコンビニで買い出しをして、7:55出発。

今日は快晴です。ありがたいのですが暑くなりそうです。日差しも強烈なのでしっかりと日焼け止めを

塗りました。

交差点から500mほど歩くと鳥居があります。その前に遥拝所でしょうか?石柱が2本建っていて

その彼方に石鎚山の山頂方向を見上げる事になります。その手前(正確には西日本最高峰の石鎚山

の中腹)に横峰寺があるはずなのですが、お堂は見ることはできませんでした。

その横に「石土神社」があります。(漢字が間違っているのではありません。)ここは元は横峰寺の

前札所でした。そのためか堂宇は歴史ある建物です。入口に「横峰寺六十七丁(約7,4km)」と書か

れた標柱がありました。

ちなみにこの神社の境内には八幡神社、川崎神社など5~6個の御社があります。狛犬もいます。

何かの理由でここにまとめられたのかもしれません。

遥拝所?の石柱 標柱 石土神社

少し先に妙雲寺があります。ここは新四国曼荼羅霊場第34番の札所だそうです。

妙雲寺

妙雲寺の道の対面に四国の道の案内看板と、何故か坪庭の様な庭園が造られていました。

四国の道の案内看板 坪庭?

8:15に出発。更に進んで高速道路をくぐり妙谷川沿いの舗装路を登っていきます。

他の方のブログにはここから横峰寺が見えると書かれていたのですが見えません。緑に覆われた山

が見えているだけです。

周りは谷間に田圃と住宅が点在する景色が広がっています。

山が深くなって来て、川の雰囲気も渓流という感じになってきますが、まだ舗装路を歩いているため、

「登山」という感じはしません。

ここに横峰寺まで8,5kmの看板がありました。先程の看板から1kmほど歩いたのに1km増えて

います。四国に来て以来こうしたことは何度もあったので、それほど驚きません。おそらく6,5kmの

間違いでしょう。

道幅がかなり広い道が続きます。もっと田舎道を想像していたのでですが予想が外れました。

途中に民家の軒先を改良した遍路休憩所がありましたが休まずに先に進みます。

このようにお遍路さんの為に場所を提供してくれているのですね。感謝です。

舗装路を歩く 民家の軒先の遍路小屋

前方に横峰寺があると思われる峰が見えてきたのですがお寺は見えません。58番仙遊寺のように

遠くから見えているのも励みにもなりますし、遠いと感じてつらくもあります。ここのように見えないのも

また意見の分かれるところです。

出発した交差点から2,3kmの地点にある東屋に到着。30分できましたのでかなり良いペースです。

ですがここの標高は70mほとんど登っていません。確かに水平に近い道が続いていましたから。

一休みして先に進みます。休憩所の少し先で道が分岐しています。左の狭い方の道に進みます。

狭いと言っても乗用車がすれ違えるくらいの広さはあります。

ここから山裾を通る道になり、木が道端に茂っていますので日差しがさえぎられて助かりました。

道端には小さな修行大師の像と大師堂がありました。

道は舗装路が続いていますが、傾斜はどんどん増してきます。途中に12%の登りの標識がありました。

どんどん道は登っていきます。まあ、750mまで登らないといけないので登ってくれないと困るの

ですが。

小さな修行大師像 傾斜の増した道

妙谷川沿いの車遍路道を約4km歩くと湯波の集落に到着。意外といっては失礼ですが、住居が

いくつもありました。

そこからさらに1,5km歩くと「湯波(ゆうなみ)休憩所」に到着です。9:30。横には駐車場があり、

すでに7台の車が停まっていました。ここまで車で来て横峰寺まで往復する方もいるのでしょうね。

休憩所の東屋で一休みです。すぐ隣にトイレもあります。すぐ近くに水場もあります。ここで美味しい水

を水筒に補充して、60番横峰寺を目指します。

何故か法螺貝の音が聞こえたので修験者の方がいるのかと思いましたが、車に乗り、普通の服を

着た方が練習をしていました。ちなみに、この方が「山頂まで1時間半くらいですよ。」と情報をくれ

ました。

湯波(ゆうなみ)休憩所

湯波休憩所から先がいよいよ未舗装遍路道の急坂がスタートです。「2,2km 横峰寺」の看板が

あります。この地点が標高300mですので距離2,2kmで標高差約450mを一気に登ります。

登山口には杖がたくさん置かれていましたのでありがたくお借りしました。9:45登山開始です。

ここから始まる横峰寺道は、この「湯浪休憩所」付近から「五丁石」付近までの山道区間約1,700m

が遍路道として指定されています。(一部区間を除く)。道際には舟形や角柱形の丁石とともに「文化12年

(1815)」や「文政2年(1819)」と刻まれた江戸時代の遍路墓もあるそうです。

入口からは石段登りで始まります。すぐに山道に変わります。その先も木製の橋を越え、石畳の道、

山道そして階段が繰り返し現れます。すぐ横に渓流が流れています。道はよく整備されています。

横峰寺道入口 いきなりの階段

標識もあり、管理が行き届いているのがわかります。

道周りの杉の木の枝の隙間から木漏れ日が差し込み、良い雰囲気を醸し出しています。

木橋

案内標識

階段の道

途中横を流れる渓流がいくつもの小さな滝を作っていました。その流れには小さな魚がたくさんいま

した。鮠(はや)でしょうか?

渓流沿いの岩には苔が生え、緑の絨毯といった趣です。

渓流を渡る橋は立派な造りでした。コンクリート製の橋ですが、かなり傷んでいます。大雨の時などは

水かさが増え、流れが橋を越えているのでしょう。橋の前後には数か所水にえぐられた様な所がありま

した。

渓流と滝

石畳の道

道の横には丁石が1丁ごとに置かれていました。

途中、十丁の所に10:20到着しました。この下に石を削って階段状に作られたところもありました。

削るのは大変だったでしょう。

渓流横の石にはバランス石がいくつも置かれていました。必ず見かけるのですが、やりたくなるの

ですかね。

かなり暑くなってきましたので上着を脱いでTシャツ姿になります。

丁石石仏 石を削った階段 バランス石

横峰寺は標高745mにあり、66番雲辺寺の標高910mに次ぐ高さです。石鎚山の標高1,982m

に比べれば半分以下なのですが、十分すぎる高さで伊予の国唯一の遍路ころがしです。当然、徳島県

の12番焼山寺などと同じく歩き遍路泣かせの登山コースです。ただ、焼山寺は遍路ころがしと呼ばれ

ることが多いですが、ここはあまり呼ばれていません。理由は多分、ここまで歩き遍路をしてきた方は、

この程度の登り坂ではくじけることはないからだと思います。

とはいうものの、特に十丁の丁石仏から先は渓流から離れて傾斜はいちだんと増し、一歩一歩足元を

確認しながらの登りはきついです。

途中にようやく道標があり「横峰寺まで0.9km」となっています。ここから道は、一旦下り坂です。その

先に七丁の丁石仏があったのですが、そのすぐ先に大きな岩が道の半分以上を塞いでいます。「上から

落ちてきたのか?」とも思いましたが道の周りには木があります。よく見ると切断したような感じです。

推測ですが、以前はこの巨岩が道を完全に遮断していてそれを通行出来るようにこの巨岩を削り

取ったのではないかと思います。

大変な難工事だっとことでしょう。ただただ感謝です。

切断面のある大岩

その先にテーブルとベンチがありました。一休みしたいのですが先客がいたので残念ながら先に進み

ます。10:45。

こ個までに上から降りてくる方と数組すれ違いました。やはり横峰寺まで日帰り登山をしているのですね。

休憩所

その先の階段を登った所に小さなお堂がありました。ですが廃墟に近い状態です。何とか軒先に座れ

そうでしたがやめておきました。すぐ近くには石垣もあります。石仏もいくつか置かれています。かつて

はお堂があったのではと推測しました。

この時「バフウバフウ」不気味な声が聞こえたので振り向くと丸々と太った柴犬がいました。完全な

メタボ状態の体をしています。まるで〇〇犬です。〇の中にブとタを入れてください。こんなに太っていて

この道を上り下りするのはつらいでしょう。気のせいか息遣いがブヒブヒと聞こえました。もう少し修行して

痩せたほうが良いのではと思います。飼い主の方が笑っていましたが、「あなたの責任もあるのでは?」

と指摘したい気持ちを抑え込みました。

この2つの距離は短いので、出来ればもう少し下にベンチを作ってくれたらよかったのにと思います。

休憩後、歩き始めるとすぐに「横峰寺→0.4km」の看板がありました。その横に三丁の丁石仏も

ありました。あと少しです。

横峰寺→0.4kmの看板 三丁の丁石仏

次が「横峰寺→0.2km」の看板です。0.2kmではなく200mと書いてほしいです。気持ちの問題

ですが。

横峰寺→0.2kmの看板

最後に階段を昇り詰めるといきなり仁王門が目前にあります。ようやく到着しました。11:00。

久々の「登山」でしたが、道がよく整備されていましたので問題なく歩けました。

山門(仁王門) 仁王像

山門(仁王門)

余談ですが、車で登ってくるとお寺の裏の方から境内に入るルートになる為、この山門をくぐり、表参道

から境内に入ることができるのは、歩き遍路の特権です。(車の方もここまで来れば良いだけですが、

意外と気付かずに駐車場に戻ってしまうようです。)

仁王門をくぐると、長い参道が続いています。その先に石門柱があります。ここから先に堂宇が建ち

並んでいます。右手の石壁に名前はわかりませんが紫色の花が咲いていました。

名前不明の花 石門柱

手水舎で手と口を清めようと思ったら水が出ていません。手水鉢が乾いています。水の出し方が

わかりませんでした。

手水舎の対面に納経所があります。境内は2段に分かれていて、本堂などは50段ほどの階段を

登った上にあります。

当然先に参拝しようと思いましたが、上から大勢の声が聞こえてきます。団体の方がいるのでしょう、

その後になってしまうの御朱印をもらうのに時間がかかってしまいます。邪道かもしれませんが先に

御朱印をいただくことにしました。(この作戦は成功で、白衣を着た団体の方がいました。ですがこの方

たちは自分では御朱印をもらわずに、ツアーコンダクターの方がまとめてもらいます。納経所には誰も

いなかったのでもう終わっていたのでしょう。)

ちなみに、納経所の横には休憩所兼通夜堂があり、広々した休憩スペースがあって休むことができ

ます。もちろん宿泊もさせていただけるとのことです。また、冬の時期にはありがたいしょうが湯のお接待

があるそうです。(残念ながら今日はありませんでした。)

水のない手水舎 本堂に続く階段

御朱印をいただき本堂に向かいます。50段ほどの階段を登ると、右手に本堂があります。

本堂は神社風の権現造りで、本堂前には左右大臣と狛犬も一対あります。赤い鳥居と鎮守神も

祀られています。弘法大師が説いた「神も仏も有難いのは同じである。」との教義の通りなのだそう

です。神仏習合の歴史を色濃く残しています。

本堂 狛犬

本堂から大師堂に向かう途中の境内上部の山側の斜面には石楠花の木がたくさんあります。このお寺

は、石楠花の花の名所としても知られていて、開花時期には花見物の人で混み合うほどだそうです。

残念ながら石楠花の花はもう終わっていました。

石楠花の群生の中には鐘楼と、右手に剣、左手に巻物を持った星供大師の像もありました。

星供大師の像 鐘楼

大師堂は珍しく本堂と向かい合う形になっています。普通は90度の角度で横にあるのですが。

大師堂は高床式になっていますが、おそらくネズミか湿気対策なのでしょう。

その奥に地蔵堂もあります。境内は壮言な雰囲気が漂い、流石に山岳信仰の霊場、空気が違い

ます。ですが人が多いせいか話声も響いていて、いささか静寂には程遠いです。

大師堂 大師堂の扁額

地蔵堂

地蔵堂の奥から歩いてくる方が多いです。その先が駐車場です。駐車場がこちらにあるので、確かに

わざわざ仁王門まで行く人は少ないと思います。

参考までにですが、この横峰寺の縁起は、飛鳥時代にさかのぼり白雉2年(651年)に役行者小角

が石鎚山頂で修行をしていたところ、蔵王権現が現れたのでその姿を石楠花の木に刻んで堂に安置

したのが始まりとされています。

石鎚山は昔から山岳信仰の霊地であり、修験道の道場でもあって、空海も若いころに厳しい修行を

したようで、横峰寺を拠点にして山頂に向かっていたようです。

弘法大師は大同年間(806~810年)に厄除けと開運祈願の星供養の修法を行い、その際に彫像

安置したとされる「大日如来像」は現在も残っており、愛媛県の有形文化財に指定されています。

打ち終えてさすがにお腹がすきました。昼食です。ここから600m離れた奥の院の星ガ森に向かい

そこで食事にします。石鎚山を眺められる絶景スポットだそうなので、石鎚山を眺めながら食事をする

という作戦です。

ところが案内図がなく、標識もないためどちらに行ったらよいかわかりません。納経所に戻って訪ねる

ことにしました。

納経所で尋ねようとしたら別の方が同じことを聞いていたので横で聞いて道がわかりました。

(ちなみにこの聞いていた方は、昨日同じ宿に泊まり、ここまでもそしてこの後も次のお寺まで同じ行程で

何度も抜きつ抜かれつの行動となりました。)

山門まで戻ると門をくぐったすぐ先に「星ガ森580m」と書かれた石柱が建っていました。先程この前

にいながら見落としていました。

星ガ森580mの標柱

門をくぐって先に進みます。途中トイレもありました。その先の道は車が通れるようになっていました。

おそらく駐車場から本堂までの運搬に使うのでしょう。そのため斜度もなくゆったりと歩けました。

途中で「←駐車場」の看板がある分岐があります。帰りはこちらに行けばよいはずです。

直進すること100mくらいで奥の院星ガ森に到着。11:35。

看板と小さな石積みの祠と簡易な鳥居があるだけですが、すごいものがあります。鳥居の先に

石鎚山の山頂が見えています。遥拝所なので見えるのが当たり前なのですが、見事な眺めです。

座ってこの景色を眺めながら昼食です。コンビニで購入したおにぎりですがとても美味しいです。

奥の院星ガ森 石屈の祠

鳥居越しの石鎚山

食事を終え、10分ほど眺めを楽しみ、下山開始です。12:00出発。

60番横峰寺から61番香園寺へは、当然ながら下ります。その標高差は750m。ため息が出ます。

何せ61番香園寺は海岸のすぐ近くで標高は20mありません。

先程の分岐点を今度は右に進み、本堂の上部の道を山頂駐車場方向に進みます。

境内の上部に来た時に下を見ると境内は周りを木に囲まれているのがよくわかりました。これでは

下から見えないのは当然ですね。

10分ほどで左からの道が合流。この先は舗装されています。駐車場は右手の上部にあります。

たくさんの方が歩いていました。こちらにシャトルバスの乗り場もあるそうです。

ちなみにここから境内までの間に歓喜天堂や妻白大明神を祀ったお社があるそうです。横峰寺の

氏神様だそうです。豊作、商売繁盛、延命息災、家運隆昌などの所願をかなえてくれるそうです。

寺から少し離れていますが、お参りする方は多いそうです。私達はパスしてしまいました。

白い舗装路を下ります。5分ほどで有料道路の平野林道と合流。当然車が走っています。

車道を1km程下ったところで左側の分岐した道に入ります。12:23。ここから登山道のような

遍路道が香園寺奥の院まで6km以上続きます。未舗装の下り道はジグザグの道です。が、よく

整備されていました。標識や丁石仏も沢山ありました。

遍路道への分岐箇所 山道 丁石仏

標識 山道

山道

ところがこの道は長いです。地図を見ると登りよりも倍近く長いです。傾斜が緩いので楽なのですが、

いつまでもダラダラと続く道はつらいです。疲れがボディブローのように足に効いてきます。

12:35に最初のベンチがあり一休みです。「横峰寺1,7km」の看板があります。この道にも丁石仏

がありこちらはどんどん数字が増えていきます。ただ最後がいくつなのか分かりませんので、とりあえず

横峰寺からの距離ということになるかと思います。

こちらの道も周りが杉林になっていて日差しを遮っていてくれて助かります。

道も整備されていますし、地面が踏み固められています。かなりの方が歩いていると思われます。

途中で送電線の鉄塔があり少し開けていたのですが、景色はほとんどありませんでした。昨日泊まった

丹原の町の辺りが見えたくらいでした。でもよくこんなところに鉄塔を建てられたのだと思います。

工事関係者の方の苦労がしのばれます。

13:10に2つ目のベンチの所に来ましたのでまた休憩です。ここに標識があり「奥ノ院まで3,9km」

となっています。この道は途中にベンチがいくつかありましたので、有難く休ませていただきました。

下るだけかと思っていましたが、この辺りは緩くではありますが登っています。歩きやすくて良いのです

がこれではいつまでたっても降りられません。「下ってくれないと降りられないじゃないか」と愚痴を言って

もどうしようもありません。

と思っていたら、ベンチの先でどんどん登っていきます。「少し登った」といった程度ではありません。

おそらく150mくらい登り返したと思います。「何故こんなに登るんだ。」と無駄とは思いつつ愚痴が出て

しまいます。まだまだ修行が足りませんね。でもこれが人間というものです。

登り切ったところにもベンチがありましたので迷うことなく休憩しました。13:25着。ここにも標識があり

「奥ノ院まで3,3km」になっています。少なくとも距離は間違いなく進んでいます。

すぐ先に石柱があって「香園寺道」と書かれています。左右どちらに行っても香園寺には行けますが、

「右が一里20丁・左が一里16丁」となっています。左が奥の院経由の道ですので左に進みます。

標柱

その後も登ったり下ったり水平の道になったりで、まったく降りていきません。これではいつになったら

降りられるのか?ひょっとしたらこの先に大下りが待ち受けているのかもしれません。

13:50にようやく東屋の所まで下ってきました。もちろん休憩です。ここから香園寺奥ノ院までは

あと2km程です。横峰寺からは4,9km降りてきました。いやはや大変な道でした。過去形ではなく

「大変な道です。」が正しいですね。

もう一つ看板があり「展望所」を案内していますが、上り坂が続く道を見ただけで行く気が失せます。

東屋 標識

休憩所から先はさすがにグングン下る道です。休憩所から20分ほど降りたところで、初めて視界が

開けた場所があり、海が見えました。大きな島は伯方島でしょうか?

横峰寺への道は、登りも下りもほとんど景色が全くなく山の中をひたすら登るだけでした。下りの最後

でようやく景色を堪能できました。

瀬戸内海

でもまだまだ高い場所にいることがわかります。ここからもかなり降りないといけません。何せ今夜の

宿のある伊予小松駅は海岸近くですから。

最後のベンチから下り続ける事約30分。ようやく舗装された車道に出ました。14:18。ここに杖立が

ありましたので、お世話になった杖を置かせていただきました。

この先に「61番札所香園寺白滝奥ノ院」があります。

ところが地図ではこの合流点のすぐ近くに奥ノ院があるはずなのですが、行けども行けどもありま

せん。結局10分近く歩いた先でようやく到着しました。

道から降りる通路がありますがここは裏口のようです。14:25到着。

ここは、昭和8年に創建され、御本尊に不動明王、脇侍に制多迦(せいたか)童子と金伽羅(こんがら)

童子が祀られています。

道沿いの石柱 正面口の門柱

この奥ノ院は、滝行ができることで有名で、その滝のある川が近くに流れていて、秋には川沿いの

もみじがきれいに色づく名所でもあるそうです。遊歩道もありました。ところが災害でこの道に入ること

ができなくなっていいました。各地の登山道や林道も同じように災害で通行止めの所が多いです。

集中豪雨が増えたのは地球温暖化の影響と言われていますが、本当に困ったものです。

正面口から少し歩いた所に休憩スペースとトイレもありますので、ここでも休憩。一息入れた後、

2km先の61番香園寺に向けて進んでいきます。(地図でも2km、この上の看板にも2kmと書かれ

ているのですが、何故かこの休憩所の横の標識には2,4kmとなっています。まあ400mくらいは

どうでもいいのですが。

500mほど車道を歩き、高速道路の手前に分岐があり、遍路道は左右に分かれています。どちらも

お寺までの距離はほとんど変わらないので、左への道を選びました。

何せ右の道は坂を登っていきます。とても登る気になりませんでした。

高速道路手前の分岐点

こちらを選んでよかったのは、大谷池の北端の所から景色を見ることができたことです。道前平野と

その先に瀬戸内海、遠くには「しまなみ海道」も見ることができます。写真手前の左が愛媛県最大級の

ため池の「大谷池」です。

この大谷池の北端には小さな公園があり、滅茶苦茶きれいなトイレがありました。東屋もあり、ここで

野宿する方もいるのではないでしょうか?

大谷池と道前平野と瀬戸内海

ところがその先で道はもう一度分岐していて、標識に従い右の道に進むと坂を登ります。そう甘くは

ないですね。

その先で舗装路から小道に入ります。小さな標識がありましたが、これがなかったら入るのを

ためらうような狭い道でした。

狭い小径の遍路道

小道を抜けると高鴨神社の境内に入ります。15:05。入ったところが裏手だったので反対側の山門の

所まで境内を通り抜けて先に進みます。

山門は見事なものだったのですが、門のすぐ前に電柱が・・・。もう少し美観というか、考えていただき

たいものです。ここに建てなくてもよいでしょうという場所でした。

高鴨神社山門

境内を抜けて住宅街を通り過ぎると、横峰寺から約10㎞の道のりを下山して、ようやく61番香園寺

に到着。15:10。

この寺にはほとんどの遍路の方が驚くそうです。なぜかと言うと、広さが1万坪という広大な敷地の中、

建屋は巨大な鉄筋コンクリートの、まるでビルのような建物です。大聖堂というのだそうです。その一階

に大講堂、二階に本堂と大師堂があります。

境内も山門がなく、駐車場からそのままその延長といった感じで境内に入ってしまいます。鐘楼も

屋根までコンクリート製の物でした。ちなみに駐車場には観光バスが2台停まっていました。もちろん

乗用車もいます。

これまでの寺とはかなり趣きが異なります。特に横峰寺とのギャップは大きいです。

というよりこれまでの四国霊場でもこのような建物の札所は初めて見ました。多分この後もないと思い

ます。違和感を感じながらも、大聖堂の前で合掌しました。

大聖堂 鐘楼

大聖堂前にて

そこに貼り紙があり、この大聖堂の2階の本堂と大師堂を案内していました。建物の右側の外階段

で2階に向かいしました。そこでまたびっくり、巨大な本堂の中に(写真ではその広さが伝わりませんが、

本当に広かったです。)巨大で金色の「大日如来坐像」が安置されていました。

戸惑いつつも御本尊の大日如来様に合掌をしました。

本堂内の金ぴかの大日如来坐像

大師像は大日如来像の右側にあります。大師像に合掌しました。ちなみに、大師像も金色でした。

ここは本堂と大師堂が合体しているのですね。

大師像

納経を済ませで大聖堂を出て納経所に向かいます。こちらはプレパブの仮説の建物でした。

よく見ると、その奥で大きな堂宇が建設中でした。あそこもこの寺の関係でしょうね?このお寺は

裕福なのですね。

御朱印をいただき境内のベンチで一休みです。腰かけて休んでいたらまた観光バスが2台やって

きました。当然団体の方が約50名来られました。にぎやかです。早々に退散することにしました。

おまけですが、このベンチには石造りの机がありました。珍しいです。おまけに有名百貨店(複数)の

名前入りです。さすがに近代的なお寺なのでこのようなコマーシャルを認めているのでしょう。

ですがこのお寺の歴史は古く、飛鳥時代にかの有名な「聖徳太子」が用明天皇の病気平癒を祈願

して創建したとされていて、四国霊場の中でも屈指の古刹です。

境内の一角にある子安大師堂には背中にゴザを背負い、右手に錫杖、左手に赤ん坊を抱いた大師

の像があります。これは、難産に苦しむ女性を大師が救ったという伝説に基づいたものだそうです。

平安時代に空海が香園寺に訪れた際に、門前で身重の婦人が苦しんでいたので、栴檀の香を

焚いて加持・祈祷をしたところ、婦人は元気な男子を無事に出産したそうです。

これがきっかけとなり、空海は唐から持ち帰った小さな金の大日如来像を本尊の胸に納め、再び

栴檀の香を焚いて安産・子育て・身代わり・女人成仏を祈る「四誓願」の護摩修法をされて寺に遺した

そうで、山号の「栴檀山」はこれに由来しているとのことです。

その後、戦国時代の「天正の兵火」で被害を受け、一時は衰退してしまいますが、明治時代後期から

大正時代にかけて山岡瑞園大和尚が再興し、その際に始めた「子安講」(安産祈願のために、婦人が

集まって子安神を祭る信心講)が広まり、長く「子安の大師さん」として親しまれています。

なんだか映画館にでも来た様な変な感じで巡拝を済ませ、次に進みます。お寺のイメージをくつがえ

してくれる斬新なお寺でした。15:30出発。

次に進むために駐車場を抜けたところに子安大師の石柱がありました。

子安大師の石柱

先ほど、「60番横峰寺とのギャップは大きい。」と書きましたが、建物だけでなく、遍路道も同じです。

横峰寺の前後は距離のある山道でしたが、ここから64番前神寺までは、平地の舗装路で寺間の距離

も短くて2~3kmごとです。それこそあっという間の距離です。

国道11号線が新しく作られたので、旧道や古い遍路道が少し南側に並行して続いています。

こちらは車も少なく歩きやすくて助かります。

余談ですが、香園寺を出て参道からまっすぐ進んで車道を越え、その先の細い道を進んで小さな丘の

上へ登れます。この丘は「船山古墳群」と呼ばれる円墳が17基も見つかった所だそうです。頂上には

三島神社があり、この神社をこの地に移転しようとした際に古墳が掘り当てられたそうで、石棺や人骨の

ほか、武具、勾玉(まがたま)などの副葬品が出土したそうです。

肝心の神社は古墳をよけて建てられたため、丘の東側に立つことになったそうです。

今回はそこにはいきませんでした。次のお寺に直行します。

道なりに進んで国道11号線の五差路の交差点の所に向かいます。途中に道しるべがあり、それに従い

東に進みます。ここから62番宝寿寺まではコースは2つあります。

ルート1は旧道経由、ルート2は国道に沿っていく道です。距離は変わりませんが宝寿寺は国道沿い

ですのでルート2を歩きます。距離は1kmありませんので15分もかからないと思います。

国道に出て600mほど進むと看板があります。62番宝寿寺は国道からわずかに中に入ったところに

ありますがすぐ目の前です。15:50に到着。

山門もなく小じんまりとしたお寺です。町の中の寺はどうしても小さくなります。何せ、寺のすぐ裏がJR

の線路です。余談ですが、大正時代に現在のJR予讃線が建設された際に、線路予定地が境内に

掛かったため、寺を100m程移動したとのことです。境内も半分くらいの大きさになってしまったとか。

大変だったのですね、この時、通過する電車が見えました。本当にすぐ先に線路があります。

先ほどの寺自体や寺の周りの環境が60番横峰寺や61番香園寺とのギャップがすごいです。

門前には「一国一宮別当宝寿寺」の石碑があります。ここは伊予の国の一宮別当です。

境内に入るとすぐ右手に手水舎が、さらにその右に一宮稲荷があります。

正面に本堂、その右隣に大師堂が建っています。

手水舎 左奥が一宮稲荷 正面からの境内

地蔵菩薩 一宮稲荷

本堂 本堂前にて

大師堂 お寺全景

この寺の縁起によると、奈良時代の天平年間に聖武天皇の勅願で全国各地に一の宮が造営され、

この地に建立された伊予一の宮の別当寺として、道慈律師によって「金剛宝寺」と名付けられ創建され

たそうです。その後、平安時代に弘法大師がお寺を訪れ、聖武天皇の妃である光明皇后の姿をかた

どった十一面観世音菩薩像を彫造し、御本尊とし、寺名を「宝寿寺」と改めて霊場とされたとのことです。

余談ですが、宝寿寺は一時期(一社)四国八十八ヶ所霊場会に入っていませんでした。そのため、

納経時間なども違っていたそうです。その後2019年12月1日から復帰し、納経所も他の札所と同様

に7時~17時の開所となりました。(ですが2024年4月1日から8時~17時となりました。これが明日

の行程に影響が出ました。)

境内には安産観音像があり、信仰を集めているそうです。一宮稲荷もありました。

実にコンパクトな境内でした。

境内では30名ほどの方が読経されていました。納経所では大量の御朱印帳を持った係員の方が

おみえでした。この後になりますね。まあ今日はここで終わりで時間もありますので大丈夫ですが、

急いでいる時などは困りものです。

幸いすぐに順番がきて納経所に入ります。色紙があり、出川哲郎さんが2023年7月にTVの撮影で

ここに来ていたようです。

日も傾き始め、時刻は16:10。今日はここで打ち止めです。寺のすぐ近くにある、旅館小松屋が

今夜の宿です。

買い出しの為、少し寄り道をしたので20分ほど歩きましたが、直接向かえばお寺から5分で到着し

ます。

16:30着。宿泊の受付をします。無事に荷物が届いていました。昨夜泊まった宿に荷物を取りに

いかなくて済みましたので助かりました。

宿は平屋で新しい建物でした。部屋は個室で一人1部屋でした。廊下には遍路関係の書籍や置かれ

88カ所の写真が飾られていました。

宿の入口に編み笠

今夜の宿は遍路情報でも評判の良い宿です。評判にたがわずよかったです。食事も1人鍋での

豚しゃぶで豪華でした。

夕食の豚しゃぶ

満腹になり、酔いも手伝って20時前に爆睡しました。

3日目

朝4時に目が覚めてしまい、外を少し歩いてみましたが空はどんよりと曇っています。今日は午後から

雨の予報です。

5:50から朝食を済ませ、準備をして6:15に出発。伊予小松駅に向かいます。駅までほんの5分です。

今日はまずJRで移動。一昨日中抜きとした区間を歩くため、スタート地点の伊予富田駅に向かう予定

でしたが、この時間に歩き始めると59番国分寺に7:30前に到着してしまいます。2024年4月1日

から納経所の開始時間が7:00から8:00に繰り下がってしまいました。このためお寺で30分以上

待たないといけません。帰りの飛行機の時間がありますし、今日は午後から雨の予報です。早め早めの

行動をとりたいので、この区間は逆打ちで歩くことにしました。

一昨日降りた伊予三芳駅に6:43に到着。県道150号線まで500m歩いて今日は右折。西に向かい

歩き始めます。

住宅地の中の道を400mほど歩くと前方に踏切が見えてきました。

その手前右側に「臼井の水」で有名な「臼井御来光」と呼ばれる遥拝所があります。6:55着。

小さのお堂と遍路小屋があります。ここから石鎚山を遥拝するのでしょう。

遍路小屋にはこの先の、一昨日歩いた光明寺の案内があります。「宿泊のみできます。」と書かれて

いました。(光明寺の説明は初日の所を確認してください。)

この遍路小屋でも十分泊まれそうな感じでしたが、宿泊OKのところ以外は泊まらないのが原則です。

それから、ここは湧水地でお堂の前や隣にある池からは湧水がありました。これが「臼井の水」でしょう。

その水を利用して養殖しているのか、池には大きな鯉がたくさん泳いでいました。

臼井御来光の境内 湧き水あり 案内表示

遍路小屋

すぐ先にある踏切を渡ろうとしたら警報が鳴りました。1時間に4往復しか走っていない電車が来ます。

アンパンマン列車でした。3両編成の珍しいものでした。

先に進みます。次は「世田薬師(せたやくし)」の通称で親しまれている「栴檀寺(せんだんじ)」に向か

います。2km程の距離でしたが、途中で道を間違えてしまい500mほど余分に歩きました。

逆打ちは案内表示などが見にくいのでこうしたことがあります。

また踏切を渡り、どんどん坂道を登ります。これは予定外でした。ですが良いことも一つあります。

南側に石鎚山を見ることができます。曇っていましたが山頂のシルエットははっきりと見えました。

瓶ヶ森と伊予富士 石鎚山

最後にかなりの坂道を登り切ったところで世田薬師に到着しました。7:40着。

寺の前にベンチがありましたので座って休憩。ベンチの横に永納山城跡の案内看板がありました。

登る道もありますがもちろんパスです。実はこの辺りは道前平野と今治市街地とを隔てる山地で、

古くから防衛線となっていて、この城はその拠点の一つだったそうです。

瀬田薬師の山門は実にユニークでした。今風というか・・・。興味のある方はぜひお越しになって

みてください。

境内に入り、20段ほどの階段の上にお堂がありましたのでてっきり本堂だと思って参拝したところ

ここは大師堂でした。本堂はなんと1kmほど先まで歩かないといけませんでした。

こちらももちろんパスさせていただきました。女性の登山姿の二人組が元気に本堂に向かって歩い

て行きました。おまけですがここの奥の院は標高1,000mを越える山上にあるそうです。30分から

40分かかるそうです。こちらは最初から除外していました。

山門 大師堂

お寺の境内に遍路の案内標柱がありました。

標柱

参拝を終えて先に進みます。

山門を出た先から坂道をどんどん下って行きます。かなり登っていたことがわかります。

約1km程進むと高速道路の下をくぐります。その先で踏切を渡ると8:00に国道196号線に合流。

高速道路の横を歩くのが旧遍路道のようですが、高速道路の側道になっていて景色も何もない道だそう

ですので国道を歩くことにしました。

国道は交通量が多いですが歩道がありますので安心して歩けます。

余談ですが、国道沿いに世田薬師の案内看板が4カ所ほどありました。結構人気のあるお寺のよう

です。商売熱心というか・・。

1,5kmほど先に「道の駅 今治湯ノ浦温泉」の大きな看板があります。でもここは名前に「温泉」とつい

ていながら入浴施設はないのでご注意ください。8:20着。

温泉があるのは国道から海に向かって500mほど進んだところにある湯ノ浦温泉です。予定が合えば

ここに泊まりたいと思ったのですが、この時間では泊まる訳にはいきません。

ちなみに、この温泉は今治の奥座敷と言われているそうで良いお湯だそうです。

道の駅は温泉はありませんがトイレと休憩設備はありますのでここで休憩です。「海峡つゆ」という、

うどんのつゆを販売していました。興味を惹かれましたが荷物が重くなるので購入は見送りました。

8:30出発。

道の駅を出発して、1.5kmほどで国道と県道156線が分岐します。県道の方に進むと500mほどで

JR伊予桜井駅の看板があります。県道から100mほどなので立ち寄りました。9:05到着。

駅前にはたくさんの自転車が停まっていました。すごい数です今日は何かあるのでしょうか?

この駅も無人駅です。最近は本当に無人駅が多くなりました。

駅のベンチで一休みして先に進みます。

この辺りは県道の幅が狭く、歩道もなく、車が通り過ぎるたびに注意しないといけません。

伊予桜井駅から2kmほど歩くと59番国分寺の看板がありました。9:45到着。

59番国分寺

これまでの遍路旅で「国分寺」と名の付くお寺が阿波の国分寺、土佐の国分寺に続いて3ヵ所目に

なります。これには理由があり、いずれの寺も縁起は同じく、奈良時代に聖武天皇が各国に国分寺

建立の詔を発したことにより創建されたお寺で、奈良時代から平安時代にかけてはこの地域に伊予の

国府が置かれ、政治の中心地でした。四国の場合は旧の国が現在の県とほとんど同じであるため、

県ごとに1寺づつあるわけです。

創建時に行基菩薩が彫像したとされている御本尊の「薬師如来像」は、今なお本堂に安置され歴史を

伝えているそうです。

この寺も門はありません。代わりの石燈篭と門柱の先に40段ほどの階段があります。この階段は

少し斜めになっていて、下りは要注意です。

階段を登ると境内に到着です。右手に鐘楼があります。

正面から続く参道 鐘楼

さらに6段ほどの階段を登ると、広々とした境内には、正面に本堂、右手に大師堂と毘沙門天に書院が

建ち並んでいます。左手に手水舎があります。ここの龍口はこの寺の名物「薬師の壺」でした。

本堂 大師堂

本堂前にて

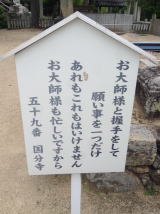

境内にある大師像は、珍しく右手が握手できるようになっています。この大師像と握手しながら祈願

すると、願いがかなうそうです。ただし一つだけだそうです。本当はたくさんお願い事がありますが一つ

だけにしました。多くの方が握るせいでしょう、大師像の右手はテカテカになっていました。

また、「薬師のつぼ」と呼ばれるツボがあり、つぼをよく見ると、「目」「頭」など体の部位名が彫られて

います。自分体の具合の悪い所を御真言を唱えながらなでると治ると言われています。もちろんやり

ました。

握手修行大師 薬師のつぼ

また、境内には「伊予十大名椿」の唐椿が植えられていて、開花の時期には見事な花姿を見せてくれ

て、遍路の心を和ませてくれます。大輪の花は一見の価値ありだそうです。今日は残念ながら咲いて

いませんでした。

境内にはそのほかに「白皮松」という珍しい松の木がありました。中国ではよく見かける松だそうです。

ユニークな顔の七福神もいらっしゃいました。

おまけですが、ここの手水舎は面白かったです。なんと「薬師のつぼ」が置かれていて、かたわらには

「押|PUSH」の気になりすぎるボタンがあります。ボタンを押してみるとつぼの葉っぱの先からちょろちょろ

とかわいらしく水が流れます。このような細かい演出は初めてみました。(自宅の近くの神社では感知

センサーがついていて、人が近づくと竜の口から水が出る所がありますが。)

手水舎

巡拝済ませ、納経所で御朱印をいただきました。その納経所に、この先の寺の参拝順路の案内図

がありました。61→62→63→60の順に案内されています。この国分寺からは平野部にある61番

から63番を先に打ち、最後に60番をまわるのが効率的のようです。私達は横峰寺を先に打ちました。

このお寺の前には今治タオルなどを売っているお店があります。そこで甘夏柑を安く売っていました。

4個ほど買ってしまいました。荷物が重くなりますが、歩く距離はあとわずかですから。

10:20に出発。寺を出て東へ1kmほど進む頓田川を渡ります。その先にスーパーがあり、覗いてみた

ところ高知県でも買った「小夏」を売っていました。思わず買ってしまいました。さらに荷物が重くなりま

したが、駅まではもうわずかです。何とか担げるでしょう。

南側の山の所に前回宿泊した58番仙遊寺が見えていました。あの寺への登りも大変でしたが、昨日

の横峰寺に比べれば大したことはなかったというのが正直な感想です。

さらに1km程歩くと前回降りた伊予富田駅が見えてきました。11:00到着。今回はここで打ち止め

です。これで伊予富田駅から伊予小松駅までつながりました。

隣の壬生川駅まで移動します。途中伊予桜井や伊予三芳の駅を通り過ぎます。歩くと3時間以上

かかった道のりも電車に乗るとわずか10分でした。

壬生駅に到着。ここから特急しおかぜに乗って帰路に着くのですが、その前に時間も頃合いです

のでお昼です。

Mさんが事前に調べておいてくれた駅近くの「かめやうどん」で昼食です。

うどん屋さんなのに、うどんとオムカレーとサラダのランチセットという、他ではあまり見ない組み合わせ

のメニューでした。さすがに四国です。美味しく頂きました。

うどんとオムカレーとサラダのランチ

駅に戻り電車を待ちます。自由席でしたので座れるかどうか不安でしたが、幸いガラガラに空いていて

杞憂に終わり、座って帰れました。

伊予小松駅から先の車窓は次回以降に歩く区間です。それを眺めながら帰路に着きました。

この時窓を雨がたたき始めました。歩いていた時に降られずに何よりでした。