今回は、久々に電車で現地まで移動しました。大阪からのフェリーは安くて寝ている間に移動できて

便利なのですが、現地に着いてから集合時間まで丸半日時間調整をする必要があります。

また、これまでは前日を使って熊野古道紀伊路の大阪府内の区間を歩きましたが、こちらは和歌山県

との県境まで到達し、現地までの往復に時間がかかり、もう半日程度では難しくなってきました。

(詳しくは熊野古道紀伊路の記録をお読みください。)

このため、今回は朝一の新幹線で名古屋駅から岡山駅まで移動。特急しおかぜに乗って今治駅へ、

の予定だったのですが、南岸低気圧による暴風雨のため四国に渡る列車が悪天候対策の計画運休。

午前中は運行しないとのこと。Mさん、Iさんに連絡を取り、今日は現地集合のみということになりました。

みどりの窓口で40分近く並び、ようやく指定席を確保。4時間ほど時間ができましたので、岡山駅

から30分ほどで行ける備中高松城を攻城しました。

豊臣秀吉の水攻めで有名な城ですが、遺構らしきものはほとんどなく、現地に行く時に乗った

キハ40系の懐かしい車両が印象的でした。何と扇風機付き(冷房はなし)でした。

懐かしいキハ40系の車輌

扇風機付き(エアコンなし)

城から岡山駅に戻る時、横殴りの雨が列車の窓をたたいていました。確かにこの天気では運休も

やむを得ないかと思います。四国は島なのだと実感しました。

ようやく午後から運転再開した特急しおかぜに乗り瀬戸大橋を渡ります。車内は満席の状態で、

岡山駅では自由席のところに長い列ができていました。指定席がとれてよかったです。

伊予北条駅に17:11に到着。ここから海岸方向に向かって歩いて17:20に到着。

自宅から11時間もかかってようやく着きました。疲れました。

お二人はすでに部屋で待っておみえでした。お二人の飛行機は定時運航だったそうです。(荒天は

岡山付近だけ?というわけではなく、夕方のニュースでは日本各地で強風で被害も出ていたそうです。)

Iさんとは1月のスキー合宿以来2か月ぶり、Mさんとは先月のスキー以来の再会です。

当初の予定が大幅に狂ったため、計画を練り直して、明日朝に伊予和気駅まで列車で向かい遍路を

開始することになりました。

ということでまずは温泉です。今夜の宿は「シーバMAKOTO」という日帰り温泉併設の施設です。

シーバMAKOTO

露天風呂からの眺めは瀬戸内海が一望できて最高でした。もう少し風がなければよかったのですが。

夕食は部屋食になりました。なかなか美味しかったです。

余談ですが、この施設は全室に露天風呂がついていました。その分部屋が狭いですけれど。

また、夜間は管理人が全くいなくなるため、代金の清算(酒代等)はすべて前日の夜というものでした。

明日に備えて早めに就寝。

2日目

朝6時前に目が覚めました。さすがに早く寝ると早起きになります。

朝食を早めに済ませましたので、1本早い電車で出発することになりました。

朝早いせいもありますが、3月下旬という季節にしてはかなり寒いです。手袋をしないと寒いです。

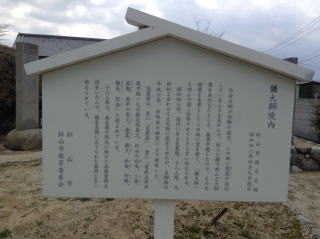

伊予北条駅までの途中に遍路の標識がありました。「円明寺まで11,6km、延命寺まで23,9km」

と書かれていました。遍路地図の書かれた案内板もありました。

へんろ標柱 へんろ案内板

時間がありますので、港のすぐ先にある鳥居とその先にある鹿島を見に行きました。

港に立派な鳥居が建てられていました。鳥居の先に鹿島があります。島全体が御神域なのでしょうか?

島に渡る渡船乗り場もありました。

鳥居とその先に鹿島

伊予北条駅から電車に乗り伊予和気駅に8:23に到着。今日は平日なので通勤・通学の人の姿が

多いです。途中で見た高縄山の山頂付近は冠雪していました。

早速遍路開始です。駅を出てほんの5分で53番圓明寺に到着。8:30。

1つ前の52番太山寺と一転してこじんまりとしたお寺です。もちろん、大きさで寺の優劣があるわけ

ではありません。周りが住宅地なので、山中のような広い境内は難しいのでしょう。

地元の方には「和気の圓明さん」の愛称で親しまれているそうです。古くからの町並みに溶け込んで

います。

山門は珍しい八脚門で、三間一戸、一重、入母屋造、一軒疎垂木、本瓦葺で愛媛県の指定有形

文化財だそうです。この門は仁王門で、当然仁王様がおられました。

山門 仁王像

その山門をくぐると、真直ぐに伸びた参道の真正面にこれも珍しい中門、右手に手水舎とその奥に

弁財天と鐘楼、観音堂があります。

観音堂には慶長5年の台座銘がある十一面観音像が安置されています。

境内全景 中門

手水舎と観音堂 鐘楼

山門すぐ左側には大師堂があります。

大師堂の屋根にはいくつもの彫り物の瓦が乗せられていました。これはこの近くに菊間という町

が瓦の名産地で、いろいろな彫瓦を作成しているからみたいです。

弘法堂の屋根の彫瓦(中央は鳥ではなく龍です。)

それから、大師堂の軒先の天井には写真の様な天井絵がありました。

天井絵

大師堂の左奥に、キリシタン燈篭があります。高さ40cm位で、よく見るとマリア像が浮彫されています。

キリシタン禁制の時代に、隠れキリシタン信者の礼拝を寺は黙認していたとのこと。

豊臣秀吉や徳川家康がキリスト教を禁教にしたのには、いろいろ事情もあるようですが、偉い方は

心が狭く、下々の者は心が広いということを証明するような話です。数百年以上前のことですが、

現在も似たような話を聞いた気がします。

もう一つ、九州以外にも隠れキリシタンがいたのですね。

キリシタン燈篭

中門は鐘楼門です。中門をくぐった先に本堂があります。左には西門があります。左奥には閻魔堂も

あります。本堂左手前には仏足石もありました。

本堂の屋根にも彫瓦がいくつも置かれていました。

その本堂内覧には長さ5mはある巨大な龍の彫り物がありました。迫力ある姿でした。一説には

左甚五郎の作だそうです。これは一見の価値ありです。

ちなみに、行ないの悪い人がこの龍を見ると龍の目が光るそうです。私は大丈夫でした。(多分)光ら

なかったと思います。

↑

本堂 内覧 龍

↑ ↑

龍 龍の彫り物 龍

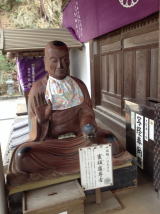

本堂左手前には仏足石がありました。縁側には賓頭盧長者の像もありました。体の悪い所をなでると

良くなるそうです。しっかりと撫でました。他の方も撫でられているのでしょう、表面の塗装があちこち

剥げていました。

また、境内には大きな木がありました。何の木かはわかりませんでした。

仏足石 賓頭盧長者 大木

また、ここには、京都の樋口平人家次という人が奉納したという銅板納札が保存されています。

江戸時代の初期にあたる慶安3年(1650)の銘があり、縦24cm、幅が9.7cm、厚さ約1mmで

破損のない納札としては、現存最古で例のない銅板製である。「遍路」の文字が記された資料しては

最古のもので、遍路の歴史を知る上でたいへん貴重なものだそうです。(残念ながら拝見できません

でした。)

これを発見したのが、大正13年3月に四国遍路をしていたシカゴ大学のスタール博士とのことで、

最近外国の方のお遍路をよく見かけますが、海外とのご縁をひきつけるお寺のようにも感じます。

巡拝を終え、8寺が集中していた松山市の札所巡りもここ円明寺で打ち納めとなりました。

8:50にお寺を出発。途中の道沿いにかなり大きな、かなり年季の入った遍路標柱がありました。

へんろ標柱 へんろ石

寺から住宅街を抜け約1km程で大川を渡り県道347号に合流。さらに1kmで堀江港に到着。海に

着きました。9:30。

ちなみに近くの堀江駅は貨物コンテナを再利用した駅舎でした。北海道では時々見かけましたが、

四国では初めて見ました。

堀江港の先は海が間近の「海岸道路」です。少し波が高いと、道路までしぶきがかかりそうな近さです。

海岸道路

瀬戸内海 海を見下ろす(海藻が多い)

高知県では崖の上の海岸道路が多かったですが、海とほぼ同じ高さにある舗装路はまた

違った趣きがあります。流石に波の静かな瀬戸内海、一味違います。

左手に瀬戸内海が広がっています。波が穏やかです。いくつかの島影があります。以前、TVの番組で、

瀬戸内海沿いの方は海は波がないのが当たり前で、太平洋や日本海には怖くて行けないと話していま

した。この穏やかな海を見ていると、わかる気がします。

JRの線路が道路の右手を走っています。今治までの間は、遍路道のすぐ近くをJRが走っていて、

4~5kmの距離に駅がありますので、今日はこれを活用していろいろ変化にとんだ行程を計画して

いたのですが、昨日の天気の為すべて変更となってしまいました。

ここから遍路道は海岸沿いの道と山すその道の2つあります。私達は海岸沿いの道を歩きました。

山すその道は国道沿いなので。海岸沿いの道の周りは完全な住宅地でした。ここは松山市内への

通勤圏です。

今治まで35㎞の看板がありました。まだまだ遠いです。

今治まで35㎞の看板

小さな岬を回り込むとまもなく粟井坂を越えます。正岡子規が「涼しさや馬も海向く粟井坂」と謳った

句の碑があります。

坂を下ったところに風早八十八カ所第三十八番粟井坂大師堂(初めて聞く名前でしたが松山市を中心

にした旧風早地区のお堂などで作られている霊場だそうです)と粟井の謂れとなった井戸がありました。

説明書によると井戸の底からふつふつと水泡が粟(泡)のように湧き出したそうです。このことから

粟の井戸⇒「粟井」という名前になったそうです。

風早八十八カ所第三十八番粟井坂大師堂 粟の井戸

粟井の坂を下ったところから4kmほどで今朝列車に乗った伊予北条駅に到着。11:25。

ここまで円明寺から約12kmを2時間半。いいタイムです。

現在は、松山市に合併しましたが、以前は北条市でした。ここはちょっとした大きさの町です。この先、

今治市内までは大きな町はありません。

駅前に「花へんろの町」の看板があります。(参考までに、NHKで1985年から1997年まで断続的に

放送したドラマ「花へんろ」の舞台となった町です。このドラマの原作者、早坂暁氏の自伝的な作品で、

作者が生まれ育った町がこの伊予北条(旧風早町)で、当然舞台となりロケも行われました。)

ちなみに、先程の粟井坂大師堂と次に打つ予定の鎌大師堂が札所として登場しています。

町中も舞台となりましたが、今回の遍路ではこの看板以外にドラマの形跡は見かけませんでした。

花へんろの看板

町の中心を抜けると、海岸まで山裾が迫っているところもあり、松山市の市街地と比べるとカントリー感

がいっぱいです。舗装路ではありますが、しばらくは長閑な遍路道が続きます。

立石川の堤防に突き当り、右に曲がって橋を渡ります。その堤防に菜の花が咲いていて、見事な眺め

でした。川の向こうにこの後に越える腰折山が見えています。その横の鴻之坂峠を越えていきます。

立石川の堤防とその先に腰折山 菜の花

時間も頃合いとなり昼食です。今日のお昼はうどんです。讃岐(香川県)にはまだ入っていませんが、

美味しいと評判の店がありましたので。

お店は「やまもり」という、食べ物屋さんにぴったりの名前のお店です。11:50着。

お店外観

うどんを注文して天ぷら等を追加する四国定番のシステムでした。私は月見うどんにかき揚げ、稲荷

寿司を購入しました。

お昼

うどんの汁はカツオ節で取った薄い色で、関西独特のもので大変美味しかったです。私の地元では

この味はまずありませんので。

高知でのカツオワールドを体験した後、自宅でかつおを食べられなくなってしまいました。これから

うどんワールドに突入すると、地元でうどんが食べられなくなってしまいそうで心配です。(笑)

満腹になり、遍路再開です。12:15出発。

お店の前からこれから向かう腰折山がすぐ目の前に迫っています。

ずっと海沿いを歩くものだと思っていたことを見事に裏切ってくれるわかりやすい峠が前方に立ち

はだかりました。これだけ海に近いところでも、愛媛県では恒例となった峠越えの修行です。

鴻之峠

国道196号線を少し歩いてその先で離れて田舎道の遍路道を1km程進むと鎌大師に到着。12:30。

鎌大師は山の中の小さなお堂を想像していたのですが、峠への登り口にあり、意外と大きな境内に

大師堂の他に観音堂と遍路小屋があります。その他に修行大師像と観音像もありました。不動明王像

もありました。おまけにトイレもありました。ここで少し休憩です。

遍路小屋は宿泊可能となっていました。何故かこの小屋には七福神が飾られていました。七福神の

幟まであります。何か謂れがあるのでしょうか?

大師堂 観音堂

鎌大師の説明書 遍路小屋

七福神

大師堂の縁側には干支の彫瓦が置かれていました。

干支の彫瓦

12:40に出発。ここから遍路道は登りとなりますが、峠の標高は80mなのでそれほど大したことは

ないと思っていたのですが、かなりの急坂です。とても標高80mの峠とは思えないほどの坂道でした。

道端にはミカン系の柑橘の木がたくさん植えられています。文旦ではないのですが、何の木かよくわかり

ませんでした。結構大きな実がなっていました。伊予柑でしょうか?

途中で県道に合流してさらに登ります。坂の途中で振り返ると伊予北条の町並みが眼下に見下ろせました。

その先に「円明寺から16km、延命寺まで20km」の看板がありました。まだ半分来ていないのですね。

急坂と伊予北条の町並み

やがて鴻之坂峠に到着。12:55。峠付近は柑橘類の畑です。峠から少し下ったところにベンチの

ある休憩所と簡易トイレがあります。ここで一休みです。

峠の休憩所

休憩所からは「浅海(あさなみ)」の街とその向こうに瀬戸内海の眺めが広がっています。下の写真の

右端に霞んで見えているのは大三島かもしれません。

浅海(あさなみ)」の街とその向こうに瀬戸内海 石碑の標柱と説明板

ここに「延命寺まで23km」の標柱がありました。先程20kmだったのですが、おそらくあちらが間違い

です。この標柱が正しいと思います。

この峠は以前は土道を歩く道だったのですが、現在では舗装された道に代わっていました。

峠から下る道は一部土道でした。この方が歩きやすいです。

峠を下り、浅海駅の手前でJRの踏切を渡ると、国道196号線に戻ります。

途中の道にマンホールがありましたが、そこに「涼しさや馬も海向く粟井坂」の句が書かれていました。

さすがに俳句の町松山、粋な演出です。

粋なマンホール

坂を下りきると浅海の集落に入り、ここで松山市から今治市に入りました。

国道に合流してすぐ先でわき道に入りますがここにもお堂があります。「おじのっさん」という名前だ

そうです。この地域に関係した名前のようです。

「おじのっさん」のお堂

浅海の駅の少し先で再び海岸のすぐ横を通ります。瀬戸内海の美しい景色が目の前に広がります。

海の水は本当にきれいです。瀬戸内海は水がきれいというイメージはなかったのですがそんなことは

ありません。それから風が強いにもかかわらず波は全くと言っていいほどありません。こちらは情報通り

でした。

多くの島が重なるようにあるのも瀬戸内海独特の景色です。大海原という表現がぴったりだった

高知県の海とは全く違います。

13:50に今治市に入りました。海に転げ落ちそうな場所に「海賊うどん」という名前がとても気に

なるうどん屋がありましたが、今日は営業していないようでした。(店の感じからして廃業?)

美しい海岸線

途中で道端に果物販売所があり、お安く売っていました。いよかん・ぽんかん・せとかなどいろいろな

種類があります。Iさんがお土産に買って宅配便で送っていました。なしにろ重いですから。

私も買いたいのですが、これを持って歩く気にはなりません。

店先に並ぶ柑橘類

珍しいまっすぐな海岸線の道を4kmほど歩くと、菊間町に入ります。14:45。

この菊間の町は、瓦が特産品です。(特に鬼瓦等の彫瓦が。)どの家も屋根に立派な鬼瓦が乗って

います。道沿いには写真の様な彫瓦が置かれていました。

鬼瓦 大師像

途中の会社の入口に写真のようなお接待所が造られていました。

お接待所

瓦屋さんが密集している通りを通過してすぐのところに、「厄除け大師」として有名な四国八十八ヶ所

番外札所・(新四国曼荼羅霊場第42番札所)「遍照院(へんじょういん)」があります。15:00到着。

弘法大師が四国巡錫中に、当地の峰に霊感を受けて聖観音を刻み寺院を建立し、自らの像も刻んで

厄除仏として安置したのが起源といわれています。境内にはベンチが置かれていて、休憩をとらせて

いただきました。山門に鬼瓦の仁王像がおさまっています。おまけに手水舎の水口の龍の像も瓦製で

した。さすが瓦の街「菊間」、徹底しています。

山門 説明板 観音像

鬼瓦の仁王像

本堂 手水舎

この寺には北門があり、こちらは鐘楼門でしたが、中の鐘は鋳鉄製ではなく瓦製でした。徹底して

います。撞いてみましたが、確かに音が違いました。

北門(鐘楼門) 瓦製の鐘

遍照院を15:10に出発。ほどなく菊間の町の中心部に到着。JRの菊間駅があります。15:15。

町中の家にはいろいろな彫瓦があります。これだけ町中で彫瓦が眺められる町は他にないでしょう。

かわら館や瓦のふるさと公園もあるそうです。

七福神や鯱 瓦の標識

菊間駅から星の浦海浜公園までの約7kmは、美しい海岸線が続いています。徳島から高知への

室戸岬周辺の、黒潮が打ち寄せる荒々しい海岸線や、高知西部から愛媛県南部に至る足摺岬一帯

のリアス式の美しい海岸とも全く違う、独特の眺めが広がります。愛媛県北西部から香川県に至る

穏やかな瀬戸内海は同じ海でも趣きが違うと感じます。

遍照院から3kmほど進むと海沿いに巨大なコンビナートがあり、これは「太陽石油」の製油所です。

巨大な工場プラント

工場入口にあった燈篭まで瓦製でした。

瓦製の燈篭

巨大な工場を過ぎると、国道から左に入ったところに番外霊場の青木地蔵があります。16:00到着。

弘法大師が四国巡錫中にこの地にも立ち寄り、村人に説教して地蔵菩薩像を安置し、それを記念して

村人が青木を植えたことから「青木地蔵」と呼ばれるようになったそうです。7体のお地蔵さまが赤い

前掛けをしていました。

横に説明書の看板があったのですが、落書きというかいろいろ書きこまれています。こういうことは

やめてほしいと思います。

また、弘法大師が訪れた際にこのあたり一帯は大日照りで、飲み水の不足で困っていた村人のため

に祈祷し杖で突いたところを掘ると清水が湧き出て、その後枯れることがなかったそうで、「御加持水」

として重宝されています。

この御加持水を飲むと病気がよく治るといわれており、特に腰から下の怪我や病気にご利益がある

ようで、ぞうり・松葉杖・杖・とれたギプスなどを献納する人もいるとのことです。

青木地蔵からは裏手に回り込むように旧道を歩きます。すぐ裏手には通夜堂と大師堂があり、中を

のぞくと綺麗に整理整頓されていました。こうした通夜堂を大切に使いたいものです。

青木地蔵

左が大師堂 右が通夜堂 標柱

国道に合流する手前に消防署があったのですが、これは太陽石油の会社の私設消防署でした。

消防車が8台停まっていました。大きな工場プラントでしたので、こうした設備を備えているのですね。

菊間駅から4km程で伊予亀岡駅に到着。16:20。ここから電車に乗って今治駅に向かいます。

さすがに25kmは歩き甲斐がありました。

16:33発の電車は16:58に今治駅に到着。25分の乗車時間でした。明日この区間(約14km)を

歩くと約4時間かかると思います。文明の利器はすごいと感じます。

今治市は、人口約16万人、愛媛県では松山市に次ぐ第2位の都市で、四国でも各県の県庁所在地

に次いで第5位の規模を誇ります。造船や今治タオルの生産で有名で、近年は本州と四国を結ぶ

「しまなみ海道」がサイクリングロードとして世界的に注目されています。

四国遍路においても、市内に札所が6寺がある札所密集地域でもあります。

それは明日に置いておいて、まずは宿に向かいます。駅から3分の所にあるホテルクラウンヒルズが

今夜の宿です。ここは駅に近いのにリーズナブルな宿でした。アルコールが無料サービスされていました。

宿泊の手続きをして荷物を部屋に置いてまずはお風呂です。ここは温泉ではありませんが大浴場が

ありますので、ゆったりとお湯に浸かれます。汗を流してさっぱりして夕食に出かけます。

今日の夕食は今治名物焼き鳥です。串に刺した鶏肉を焼くのではなく、鉄板の上で、小手のような

道具で押して焼くという変わったものです。ですが味は美味しかったです。その他に鶏の手羽焼きや、

鶏の骨付き肉にしっかりと下味をつけて唐揚げにする「せんざんき」もご当地料理として売り出し中

です。もちろん頂きました。鶏肉のオンパレードとなりましたが、これを肴に美味しく飲みました。

それなり飲み、かつ食べましたが、この店もお安く良心的な値段でした。

満腹となり、宿に戻り21:00に爆睡しました。

3日目

朝6:00に起床。モーニングサービスで朝食を済ませ、準備をして朝7:30に出発。今日はまず駅に

向かいます。

6:49発の電車に乗り、伊予亀岡駅に向かいます。7:09に到着。本日の遍路開始です。

54番延命寺経由で今治駅に向かいます。

ところがこの日の朝から私の体に異変が。腰がパンパンに張って痛くて思うように歩けません。

なんとか歩けないかと思いましたが無理です。私は今日リタイヤしてお二人だけで歩いてもらうこと

にしました。(この区間は改めて一人で歩きます。)

電車で今治駅に戻り、駅前の温泉で体を温めます。入浴と休憩で幾分楽になりましたので駅の近くに

ある55番南光坊に向かいます。ゆっくり歩いて10分で到着。

この寺は今治市の中心部にあり、今治市役所やJR今治駅がすぐ近くにあります。そのためか、広々

とした境内を道路が貫き、車が走っています。元々はしまなみ海道にある大三島の大山祇神社の別宮

として創設されたため八十八ヶ所のうち唯一ここだけ「坊」という名が付いています。明治維新の時、

神仏分離令により境内を区切り神社の本地仏「大通智勝仏」を南光坊の本堂に移して別宮明神と分離

したという歴史があります。

余談ですが、もともとの札所はしまなみ海道の大三島にある大山祇神社だったそうです。今もそうなら

海を越えて行かないといけない所でした。ここに移ってきてくれていてよかったです。(船旅ができて楽し

かったかもしれませんが。)

山門の前に川ではなく細長い池があります。橋を渡って山門をくぐります。この山門は、持国天、増長天、

広目天、多聞天の四天王が守る珍しい門で、その迫力に圧倒されます。門の前からと後ろから4体の

四天王を見ることができます。金ピカに塗装されていて珍しいです。

ちなみに、この形式の門は八十八カ所の中でもここだけだそうです。

山門(表側) 山門(境内側)

多聞天 持国天 増長天 広目天

この山門は鐘楼にもなっていて、紐がぶら下がっていて引っ張ると鐘を鳴らすことができます。

鐘を突く紐

正面に本堂があります。南光坊の御本尊は「大通智勝如来(だいつうちしょうにょらい)」で、四国霊場

の御本尊としては唯一だそうです。「大通智勝如来」は、「釈迦如来」の過去世における父であり師とも

されていて、「法華経第七化城喩品」に説かれているとのことです。

右に大師堂があります。この大師堂は、第二次世界大戦時の空襲で境内の大部分の堂宇が焼失した

際に、隣の金毘羅堂(文久年間(1861~1864)創建の歴史ある建物)とともにその戦禍を免れた歴史

ある建物だそうです。数多の焼夷弾が境内に落とされる中、そのいずれもが大師堂の屋根を滑り落ち、

堂内にいた避難者の全員が無事であったと伝えられているありがたいお堂だそうです。大正5年に建立

され、屋根の四隅が軽やかに跳ね上がり、その上にある相輪塔と相まって、荒波の中を走る船のような

様相を呈しています。地元の人から「別宮のお大師さん」の愛称で親しまれているそうです。

境内には他に松尾芭蕉の句碑もありました。山門の左側に「筆塚」と書かれた大きな石板がありました。

弘法大師は日本三大書道家でもありますからその関係かもしれません。

本堂 大師堂

大師堂の弘法大師像 本堂右の薬師堂

境内の中を道路があるせいか、その横に道端でよく見かける標柱が建っていました。

境内の道にある標柱

隣にある大山祇神社にも参拝します。大きな鳥居があります。こちらは本殿の他、2つほどの社殿

がありました。

大山祇神社

南光坊に戻り納経を済ませます。

ここでお二人と連絡を取り合い、当初の予定通りのお店に集合することになり、そちらに向かいます。

お昼は今治市のご当地B級グルメとして、いまや全国区となっている「焼豚玉子飯(やきぶたたまごめし)」

です。「B-1グランプリ」で入賞の常連になっているので、ご存知の方も多いと思います。

現在では市内の約60店舗で提供される今治市民のソウルフードとなっているそうです。

駅の西にある「中華そばうまてつ」というお店に入りました。

メニューはたくさんあるのですが、私達はラーメンとハーフサイズの焼豚玉子飯を注文しました。

さすがに普通盛りの焼豚玉子飯は初心者にはきついのではないかと思いまして。

塩ラーメンと焼豚玉子飯

半熟目玉焼きの玉子の黄身と甘辛タレが、焼豚とご飯にからみつくと、まずいわけがありません。

評判通りでした。普段だとカロリーを心配する料理ですが、歩き遍路中だと罪悪感全くなしで食べられ

ます。ですがさすがに濃い味の料理でした。ハーフサイズにしてよかったです。

セットメニューの塩ラーメンも魚介の出汁が美味しかったです。

食事を終えて、私の体調もだいぶ良くなりましたのでここからは予定通り巡拝することにしました。

12:35にお店を出て遍路再開です。まずホテルに預けてあった荷物を受け取り、JRの高架を潜り、

南へほぼ一直線の住宅地の中の遍路道を歩きます。

今治明徳高校の横を過ぎると次第に道が細くなります。横を車が走り抜けていきますので要注意です。

今治インターチェンジ近くの国道196号を横断すると周りの様子が一変し、田園地帯が広がります。

遠くに石鎚山がかすかに見えていました。山頂付近は雪を冠しています。(春霞のせいか、写真には

山自体が全く写りませんでした。)

今治駅から約1時間で56番泰山寺に13:40到着。(ちょっと寄り道をしましたので実際の距離は

2,5kmで歩行時間は40分ほどです。)のどかな雰囲気の地域の小高い丘の上にあります。

この寺には山門がありません。道路沿いにある石柱がお寺の入口ですが、狭い道を進むと、周りを

石垣と石垣の上の白い漆喰壁で囲まれている珍しい造りです。石垣は今治城に負けないくらい

(ちょっと大げさか?)の立派なものでした。

石柱 石垣と漆喰壁

30段ほどの階段を登ったところが境内です。

石段下にて 石段上にて

この寺の境内は石垣で造られた高台にあり、珍しく堂宇が横一列に並んでいます。宿坊もあるそうなの

ですが、季節営業?のようで、今日は営業していないようです。

境内に入ってすぐ左側に手水舎があり、左奥に本堂があります。

本堂の右側に大きな建物があったのですが、これは客殿でしょうか?(このHPでは客殿に統一しました。)

この客殿は大きくて立派な建物で、こちらが本堂かと思うくらいです。

その右側にある納経所の前に大きな石板の標示がありました。初めて見ました。納経所の右の建物が

宿坊のようです。

本堂 客殿と梅の花

客殿入口の龍の彫物 納経所前の石板

境内の右手・北側にある鐘楼は、かつて今治城にあった太鼓楼を移築・再建したものだそうです。

鐘楼

本堂などが並ぶ対面側、境内の東側に大師堂があります。大師堂の前には菅笠をかぶり、金剛杖を

持った大師像が立っています。不動明王の像や修行大師像もあります。

その隣にある松の木は「不忘松(わすれれずのまつ)」と呼ばれていて、弘法大師が御手植えされた

という松の木です。現在の物は2代目で、初代は現在では切株だけですが、この切株に座ると腰痛が

治るそうです。もちろん腰かけてみました。(効果があったのかどうかわかりませんでしたが、とりあえず

翌日まで歩くことはできました。)

現在の松はその子株が成長したものだそうです。

大師堂 不忘松

不動明王像 修行大師像

その他に、千手観音、地蔵車があります。地蔵車は石塔に輪があり、これを回すと六道輪廻の絆を

絶つことができるそうです。その他にも千手観音・如意輪観音等の像がありました。石像が多いお寺

です。

地蔵車 石仏4体

もう一つ変わっているのが、通常山門に安置されている「仁王像」が、本堂と客殿との間の廊下

に安置されています。かつてはこの寺に山門があったのでしょうか?かなり迫力のある像でした。

仁王像

納経を済ませて次の57番栄福寺に向かいます。14:00。

その前に1カ所立ち寄ります。すぐ裏手に奥の院の龍泉寺がありますのでそちらに向かいます。

ほんの300mで到着。14:05。

ここに来た理由は鏝絵の十一面観音像の額があるからです。一見の価値ありとの情報でしたので

立ち寄りました。

お寺は小さなお堂が一つあるだけでしたが、目的の額はそのお堂の正面に飾られていました。

小さなものでしたが、細かい細工もされていてなかなか見事なものでした。何より朱色の鏝絵は

初めて見ました。14:15出発。

十一面観音像の鏝絵の額

東に進み、約1kmで蒼社川の土手に突き当たります。その手前にある遍路小屋で一休みです。

なかなかしっかりと作られた小屋で、隙間は多いものの充分宿泊できそうです。14:30到着。

小屋の手前に大きな石柱がありました。小屋の横路に標識があり、次の57番栄福寺まで1,9km

となっています。

遍路小屋 石柱

一休みの後、歩き出して堤防に突き当たると右に曲がり、川の堤防の道を進みます。

実は、この一帯は今治平野を形成する蒼社川(そうじゃがわ)の流域で、昔から稲作が盛んに行われ

ていたようですが、雨が多い梅雨時期にはたびたび氾濫する川だったそうで、空海がこの地を訪れた

平安初期には、多くの人命を奪う「人取川」と呼ばれ、悪霊のしわざとも思われていたほどすごかった

そうです。今、橋の上から眺める限りでは穏やかな流れなのですが。

この川の氾濫を恐れ苦しむ住民のために空海が堤防を築き、「土砂加持」の秘法を七座にわたり

修法したところ、満願の日に延命地蔵菩薩を空中に感得し、治水祈願が成就したことを告げ、このこと

をきっかけに先程の泰山寺が創建されたそうです。

弘法大師は、渇水の地域では水脈を探し当て井戸を掘るといった「御加持水」の伝説の地をたくさん

残してきましたが、ここ今治では治水の伝説が残り、弘法大師は中国で当時では最先端の水に関する

技術や知識を学んで四国各地でそれを役立てた為、尊敬されているという私の説が一段と正しく思え

ました。

ちなみに、この川は渇水期には歩いて渡れたそうです。ですが現在は背丈より高い草が生い茂り、

とても渡れそうにありません。

かつての渡渉箇所 案内標識

上流側に500mほど歩き、山手橋で川を渡ります。橋の上から前方の山の上に建物が見えます。

あそこが58番仙遊寺でしょうか?あそこまで登らないといけないのかと思うと気分が「↓」です。

気のせいか足取りが重くなった気がします。

橋を渡りおえて、対岸の堤防の上を歩きます。ここにも菜の花が満開の場所がありました。

菜の花は満開なのですがここ数日気温が低いです。風も冷たく、そのせいでしょう、桜は全くと言って

よいほど見ることができませんでした。

満開の菜の花

その先で高速道路の工事現場を過ぎると道が二手に分かれています。左側の道は山越えの様なので

右の道を進みました。(これが大正解でした。)

200m程進むと左手に標識が3つも建っていて、間違えようがなくそちらに進みました。

3つ重なった案内標識

用水路沿いの道を500mほど進むと左手に57番栄福寺が見えてきました。15:10に到着。

寺は山の中腹にあります。先程の分岐を左に進んでいたら、この裏山を越えてこないといけません

でした。

この寺は、弘仁年間(810~824年)に弘法大師が嵯峨天皇の勅願でこの地を訪れ、その当時、

瀬戸内海で絶えなかった海難事故をおさめるために、瀬戸内海を望む府頭山山頂で護摩法を修法した

そうで、満願の日に、海上から光溢れる「阿弥陀如来」が現われたことから、山の頂上にお堂を築き

「阿弥陀如来像」を本尊として祀ったのがお寺の始まりとされているそうです。

そのため、創建当時は山の頂上にあったそうです。明治時代に山の頂上から現在お寺がある山の

中腹に移転したそうで、おかげで我々は山を登らずに済み、助かりました。

ちなみに、現在の大師堂は山頂からそのまま移築した由緒あるお堂なのだそうです。

ここも山門がなく、こじんまりとした造りの寺です。(と思っていたら下に書いた通り見た目より2倍の

広さがありました。)

入口に山門代わりの大きな石柱があります。そのすぐ先の左手に修行大師像とお願い地蔵尊という

ふっくらとしたかわいい顔立ちのお地蔵さまもありました。その隣には句碑がありましたが、達筆すぎて

読めませんでした。「四国路はへんろ道より開けの道」でしょうか?その右側には手水舎がありました。

境内入口 修行大師像

お願い地蔵尊と句碑 手水舎

その先の右手には鐘楼があります。

鐘楼

地形のせいか、ここで180度Uターンします。このため、最初に見た境内より2倍の広さがありました。

Uターンした地点からの境内全景

鐘楼の先には寺務所でもある「演仏教堂」がありますが、下の写真のように、窓のサイズや形、色が

特徴的なもので、他の札所では見ることのなかった近代的なデザインです。建物横の納経所に続く

軒部分も休憩スペースとして開放されていました。

↑

矢印の部分が寺務所

お寺では歴史を感じる和式建築物しか見ることがないのが通常で、栄福寺の建物は明らかに異質で

目を奪われるのですが、どこか本堂や大師堂とのバランスがとれていて、なんとなく溶け込んでいるよう

にも見えるのが不思議でした。

もう一つ、注目してほしいのが境内入口にあるトイレです。こちらも近代的なデザインなのですが、自然

にお寺の境内に溶け込んでいるのがこれまた不思議です。歩き遍路をしていて特に感じたのがトイレの

重要性で、トイレが気持ちの良い場所には無条件で好感が持てます。

斬新さと機能性が認められ「2012年度グッドデザイン賞」を受賞しているほどです。

このような新しい取り組みをされているのは、2001年に24歳の若さで住職に就任した白川密成

(しらかわみっせい)住職の影響によるところだそうです。独自の視点で、仏教やお遍路に関して積極的

な情報発信や活動を行っていらっしゃるのだそうです。37番岩本寺と共通しているように思いました。

他の札所とは一味違う新しい取り組みを行っているご住職にエールを送りたいと思います。

肝心の参拝がまだでしたので、本堂に向かいます。

10段程の階段を2ヶ所登ります。

一番下に納経所と薬師堂と金毘羅堂が、1段上がった右側に大師堂、一番奥に本堂が段違いに

建てられています。

本堂 大師堂

その他にもう1体弘法大師像がありました。

弘法大師像 本堂前にて

本堂の前に「箱車」が奉納されています。これには足腰が不自由な少年遍路が、この箱車に乗って

遍路していて、この寺まで来た時、病が治って歩けるようになったという話があるそうです。この話に

あやかって、足腰守りの寺として有名だそうです。そのため、杖を奉納する方が多いそうで、写真の

通り、奉納された杖がまとめて置かれていました。

箱車 奉納された杖

また本堂前には珍しく左右一対の仏足石がありました。

左右の仏足石

納経を済ませたあと少し休憩です。さすがに足が疲れてきました。腰も痛みを感じています。

一休みして次に向かいます。15:35出発。58番仙遊寺へは、2.4km。のどかな遍路道を歩きます。

ただ、距離は近いのですが、仙遊寺は標高300mの作礼山の山上にあり、ここからは標高差200m

程の上り坂となります。おまけに最短の道が工事の為に通行不可。少し回り道となりました。

途中で作礼山が見えました。山頂付近に建物が見えます。あそこが仙遊寺でしょう。

↑ ↑

青い工事シートの真上が仙遊寺 中央辺りが仙遊寺

本来の道を1kmほど歩くと大きな溜池があります。(上の写真のブルーシートが池の擁壁。)この池は

文化4年(1807年)に完成した歴史のある池なのです。名前を「犬塚池」といい、その昔、栄福寺と

仙遊寺の札所間の案内をする犬がいたそうで、この犬を供養する意味で名付けられたとのことです。

ところが今やっている工事というのはその溜池をなくす工事なのだそうです。水道が整備されて

溜池が不要になったのかもしれませんが、歴史に関係するものがなくなるのは残念です。

迂回路は数百メートル余分に歩く程度でした。そのおかげというわけではありませんが、途中で遍路

小屋の前を通れましたので一休みです。16:00。

この小屋は「仙遊寺接待所第23号」という名前でした。何と井戸がありました。多分動かせば水が

出ると思います。この小屋は屋根が瓦拭きで宝珠も乗っていました。そのためか柱もしっかりとして

いました。大きなベンチが2つありますのでここでも野宿はできそうです。小屋には不動明王が祀ら

れていました。

隣には修行大師像もありました。

遍路小屋

16:10に出発。小屋の先辺りから少しずつ登り坂となります。お寺らしき建物がすぐそこに見えて

いるのですが、仙遊寺までは、約1kmの距離で標高差200m以上を一気に登る急坂の難所なのです。

途中に「仙遊寺本堂まで45分」と書かれた標識がありますが、気が重くなるので見ないふりをして

進みます。

しばらく登ると舗装された車道に出て、一段と傾斜が急になります。なかなかの傾斜がありきついです。

横を車が走り抜けていくのは余計に辛いです。でも、「歩いている方が徳が積める。」と自分に言い聞か

せます。

でも仙遊寺への登り坂はつらいだけではありません。遍路道から北方向を見下ろせます。玉川平野と

瀬戸内海の絶景が広がっています。その瀬戸内海に浮かぶ島を橋桁に大きな橋がかかっているのが

「しまなみ海道」で、対岸の本州も目の前です。運転していてはこの眺めをじっくり見られないと思います。

(停まれば見えますが。)

眼下に広がる景色

参考までに、「しまなみ海道」は瀬戸内海に浮かぶ島々を橋桁にして、11本の橋を繋いでいて、

自動車専用道路だけではなく自転車歩行者専用道路も設置されていることが特徴です。

1999年に全線開通し、瀬戸内海の美しい景色を眺めることができる観光地にもなっており、近年では

サイクリングロードとして国際的な認知も高まっています。私も一度車で走ったことがありますが、今度は

サイクリングで走ったみたいと思います。(年齢的にもう無理かな?)

しまなみ海道(橋)を眺めるという意味では、ここ作礼山は有数のビューポイントではないでしょうか?

今治市街に建つ一際高い建物は「今治国際ホテル」で、高さ101,7m(地上23階)で愛媛県で1番

高い建造物(四国では第4位)で、今治市のランドマークにもなっています。今治市街を歩いていた時

には街のどこからも目立っていました。そこよりも倍以上高いのですから。

さらに車道を登り続けると、右手に東屋があります。そのすぐ先に仁王門が見えています。

でもここで一休みです。16:25着。山門まではすぐなのですが休まないと体がもちません。

この小屋も瓦葺きで宝珠の乗った立派な造りでした。横にソテツの木がありました。

遍路小屋

一息入れて歩き出すとほんの1分で山門に到着。これは仁王門で仁王像が迫力満点です。16:30着。

ようやく着いたと思ったらこれが甘かったです。

仁王門 仁王像

仙遊寺の境内は広いです。というか本堂は前方に見える崖の上。仁王門から境内までは、谷沿いの

登りの坂道が400m以上続いています。おまけに急な階段を登らなくてはいけません。覚悟を決めて

門をくぐり階段に挑みます。実は、車が通る舗装道路もあるのですが、こちらを登ります。

仁王門の裏側には大きなわらじが1足祀られていました。

仙遊寺標石 大わらじ

階段は見事な急坂です。真ん中に付けられた手すりを掴み、必死に登ります。

その坂道の途中右手には、西国三十三観音の石仏もありました。

この寺にも弘法大師の伝説が残っており、弘法大師が四国霊場開創時に仙遊寺で修法された際に、

地域住民が疫病に苦しんでいたことから、錫杖で井戸を掘り、その水で住民を疫病から救ったとのこと

です。この急坂の石段の途中にあり、枯れることなく湧き続け、霊験あらたかな「御加持水」として、地域

住民は元より、遠方から水を求める人もいるそうです。登るのに必死だったせいか、見落としてしまい

ました。門から50m辺りにあるそうです。

階段 登山道 西国三十三観音の石仏

ここまでの遍路道で体力をかなり消耗したうえ、おまけに腰が痛くてこの上り坂はきつかったです。

力を振り絞って石階段を登るとようやく境内の端に到着です。16:45到着。

左に弘法大師の像があるのですが、背中を向けています。

山門をくぐって石段を登るのが本来は表参道のはずなのですが、おそらく歩き遍路以外はこのルート

を進まないので、境内の参拝者に向いて「弘法大師像」を安置したのだと思います。

確か18番札所「恩山寺」でも同じようなことがあったと記憶しています。このような経験ができるのも

歩き遍路の特権だと思います。

その周りを八十八カ所霊場の本尊の石仏が囲んでいます。全霊場を回れない方は、ここでお参りを

するのだそうです。

その横に鐘楼がありました。この金は自由に突けるみたいですので、突かせていただきました。

今回はここと合わせて4ヵ所で鐘を突きました。

修行大師像もありました。

弘法大師像と鐘楼

こちらは境内の一番奥の端になります。真正面に本堂、その手前左側に大師堂があります。

大師堂の右に手水舎がありました。何故かバスケットボールのゴールポストがありました。

左が大師堂 右が本堂 手水舎

本堂は二層屋根の堂々とした建物です。珍しい形の屋根です。大師堂はこじんまりとした建物でした。

でもこちらも屋根は見事な作りでした。

本堂 大師堂

本堂縁側には四国で一番大きい賓頭盧長者像がありました。腰をしっかり撫でておきました。

賓頭盧長者像

本堂の西側には千体地蔵と呼ばれるお地蔵様が建ち並んでいます。千体あるかどうかはわかりま

せんが、かなりの数なのは間違いありません。

境内には、遍路の情報で有名な「宿坊」があります。近代的な建物で設備が良く、天然温泉のお風呂

まであり、しかも四国霊場の宿坊では意外に珍しい「精進料理」を食べることができるとのことで、とても

良い評判の宿坊なのです。今回はこの宿坊に泊まりました。宿坊は下の写真のとおり、崖っぷちに建つ

近代的な建物でした。宿坊内は普通の旅館と言った感じでした。屋根の上には宝珠が乗っていましたが

その横には太陽光のパネルが設置されていたのがご愛嬌でした。

何故か建物内にはトレーニングジムの設備がありました。

宿坊

実はこの先には、10km以上行かないと宿がないようです。ここを予約できてラッキーでした。

遍路の情報ではかなり人気の高い宿ですが、この日は私たちを含めて10名しか宿泊者はいません

でした。

それから、この境内には通夜堂もあるそうですが、境内の何処にあるのかわかりませんでした。

時刻も遅いので先に納経をしましたが、本堂内にある納経所で宿泊の手続きをしていただけました。

境内からは、今治市街や瀬戸内海の島々まで見渡せます。島の緑と海の青色が見事です。古は、

修験者が海が見える山頂から海を礼拝したそうで、山のお寺でありながら、海の信仰の地であったと

いう話を聞くと、瀬戸内海の眺めもまた格別でした。

境内からの眺め

余談ですが、仙遊寺境内では毎月「お接待」が施されているそうです。お接待は、仙遊寺の約150km

南西に位置する、愛媛県伊方町三崎のみなさんが、彼の地の名産である清見オレンジ生搾りジュース

とつきたてのお餅のおもてなしをしているそうです。残念なことに今日はやっていませんでした。

部屋は広くて20畳近くありました。3人には広すぎるくらいです。

この宿坊には何と温泉がありますので早速入浴です。とろりとしたアルカリ性の泉質のお湯でした。

湯舟も広く、ゆったりと入浴できました。

ほどなくして夕食です。評判の精進料理を期待していたのですが、残念ながら精進料理のお弁当で

した。お寺の厨房で食事が作れなくなっているそうです。余談ですが、宿坊ですがお酒はOKでした。

37番岩屋寺もそうでしたが、宿坊=禁酒ということではないそうです。

精進料理のお弁当

簡素な食事でしたがたまにはこういうのも良いです。充分な宴となりました。21時に就寝。

4日目

朝5:30に起床。宿坊なので6:00からの朝のお勤めに参加しました。37番岩本寺に続いて

2回目です。

お勤めの後、ご住職が四国遍路と世界平和について語られたのが印象的でした。ご自身は狩猟免許

を持っていて、地元の農家の方のために害獣を間引いているそうです。立派なお考えの持ち主と推察

しました。

四国遍路を世界遺産に登録する活動もされているということでした。

本堂内覧 夜明けの本堂前にて

本堂前からの境内全景 本堂横の観音像

そのあと6:30から朝食を済ませて7:15に出発です。朝食も仕出し弁当で質素でした。(意味は

ご理解ください。)

まだ雨は降っていませんが地面は濡れています。早めに合羽を着て歩き出します。下りは仁王門まで

車道を歩きます。途中この時間なのに登ってきた車が数台いました。お遍路の方のようでした。

道の途中に見事なシャクナゲの花が咲いていました。この時期に珍しいです。ふつうは5月なのですが。

大輪のシャクナゲ

10分かからずに仁王門まで降りてきました。さらに車道を50m程下り、東屋まで下ります。

そのすぐ先で右手の山道に入ります。急角度の下りですが、よく整備してありますので危険はなく、

気持ちの良い遍路道です。途中に石柱遍路道標とともに、トレッキングコースの案内看板があり

ました。たしかに軽登山にはちょうどよい道だと思います。

遍路道分岐点 山道の遍路道

この道は「五郎兵衛坂」という名前だそうです。かなりの急傾斜ですので慎重に降りました。

ここでとうとう雨が降り出しました。

道はしっかりと整備されていました。所々に階段も付けられていていました。

五郎兵衛坂の説明板 五郎兵衛坂

途中には浮き彫りの石柱がありました。

浮き彫の石柱

林の中の途中で景色が眺められるところがありました。登り坂での景色も絶景でしたが、この下り坂

からも瀬戸内海が良く見渡せます。違った角度から景色を見ると、また違った表情を見せてくれる

瀬戸内海です。

分岐から1km程下ったでしょうか?山を下り終え、舗装路に到着しました。7:50。標識柱があります。

次の国分寺まで5,6kmと書かれています。

合流点の標識 標柱

舗装された車道を歩きます。このあたりは閑静な住宅地と田園が入り混じったところです。朝早い

せいか、車も少なく助かります。

その先に2つ目の標識があり「国分寺まで5km」と書かれていました。今日は国分寺まではいかず、

手前にある伊予富田駅までですので、あと4kmくらいでしょう。

この辺りは住宅・田畑混在の地域です。今治市のすぐ近くなのにのどかです。

ここでいったん雨が上がり虹が出ました。このまま晴れてくれると良いのですが。

虹

一時間ほどで国道196号線を横断してほどなくJR予讃線に突き当たったところで左折。すぐ先に

伊予冨田駅があります。8:35着。

今回はここで打ち止めです。

駅から電車に乗り、今治駅に向かいます。この後はしまなみ海道を観光します。遍路とは関係ないので

詳細は省略させていただきます。

簡単に紹介すると、来島大橋展望所からしまなみ海道の橋を眺め、波止浜でドックを見学。伯方島

に渡り「さんわ」というお店で名物の塩ラーメンをいただきました。みかん酢の稲荷ずしも食べましたが

私には合いませんでした。

大三島に移動して、大山祇神社に雨の中参拝。ここがかつての第55番札所です。

最後に生口島に渡って瀬戸田港で解散。Mさんとはここでお別れです。Iさんとともに船に乗り、対岸の

広島県の三原港まで25分の船旅。波がないので快適な船旅でした。どんよりとした雲に覆われ、

景色がなかったのが残念です。

港からは徒歩5分でJR三原駅に到着。駅の横というか駅と一体化している三原城も攻城しました。

その後、新幹線で帰路につきました。