今回も、三人とも別々のルートで四国入りします。

私は前日午後から西国三十三箇所の内、京都駅近くの二寺を打ちました。(詳しくは西国三十三観音

をお読みください。)

その後、大阪南港から東予港へフェリーで四国入りです。

1日目

フェリーの旅はよかったです。三回目でだいぶ慣れてきたのかぐっすり眠れました。狭いですが個室で

すし、湯舟も広く、展望風呂(すでに外は真っ暗でしたが)で、汗を流してゆっくり就寝。部屋に窓が

あれば言うことなしだったのですが、流石に贅沢というものでしょう。

出航は22:00でしたが20:00には乗船できますので、朝の5時半まで充分に休める時間があります。

寝ている間に移動してくれるのはありがたいです。電車だと自宅から4時間以上かかり、かなり腰に負担

がかかります。

東予港に朝6:00に入港して、6:20発のバスで今治駅まで向かいます。

今治の駅前で朝食を食べ、普通列車でのんびり松山駅に向かいます。

次回以降に歩く瀬戸内海沿いの道を眺めながら松山駅に10:00に到着。

ここからバスで久万高原に向かいますが、まだIさんとMさんが到着されていません。お二人りを待つ間

駅近くをぶらぶらして、松山名物の鍋焼きうどんを昼食に頂きました。

お二人が到着して半月ぶりの再会です。

松山駅を12:50のJRの久万高原線のバスに乗り、久万高原を目指します。

久万高原に14:10着。ここからもう1回今度は伊予鉄バスに乗り継ぎ、前回打ち止めとした畑野川の

バス停まで向かいます。バスを降りて14:30に遍路開始です。45番岩屋寺に向かいます。

畑野川バス停近くの標識

参考情報を一つ。これから向かう岩屋寺はかつては44番大寶寺の奥の院でした。(奥の院というのは

寺で修行した者が、さらに修行を行うために訪れた寺で、一般の方は入ることができなかったそうです。)

このため、道は大寶寺を経由していくのが正式の道です。こちらは前回打ちましたので今回はパスです。

もう一つ参考情報です。近くにある河合の集落は、昔は遍路宿が15軒も立ち並び、ピーク時には一晩

で300人を超える宿泊客があったそうです。岩屋寺からの打ち戻り拠点として、荷物を預けてお寺に

向かうお遍路さんが多かったそうです。歩き遍路が少なくなり、宿もなくなったそうです。前回通った時

には、宿のような構えの家をいくつか見かけました。

車道を500mほど歩くと「いやしの宿八丁坂」という民宿があります。ここは玄関にコインロッカーが

あり、宿泊者以外でも荷物を無料で預かってくれるそうです。昔からの岩屋寺をうち戻る遍路者の荷物

を預かっていたというこの地区の宿の歴史を受け継いでいます。ありがたく利用させていただきました。

わずかですが荷物が軽くなり助かります。

いやしの宿八丁坂

その先の県道横に薬師堂がありました。ポツんと寂しげに建っていました。ですが後ろの紅葉は

見事でした。

薬師堂

さらに歩くと、ゴルフ場の横を通り、14:50に道路右側に遍路小屋があるところに到着。その右側

から旧道が分岐しています。こちらは土道で、うっそうとした林の中の道です。

よく見ると落ち葉が積もっていますがその下は石畳で、よく整備された遍路道で古道の趣が満載の

道です。

今日は気温が高くて風もなく、おまけに上り坂を歩いているので上着を着ていると暑いくらいです。

お二人は半袖になっています。ですが明日から寒くなる予報が出ていますのでどうなるでしょうか?

この道は県道と並行しているので甘く見ていましたが、結構登りがありました。

途中に石仏があり、なんとか「四十二丁(約4,6km)」という文字が読めました。おそらくここから

岩屋寺までの距離だと思われます。

遍路道 石仏

約2kmを30分ほどで歩くと分岐に到着。15:20。

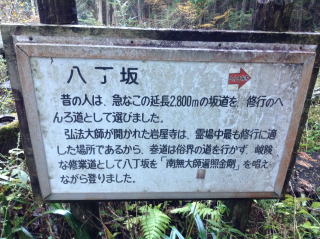

ここが「八丁坂へんろ道分岐」で、案内板があります。その後ろにはベンチもありました。

ここを右に進むと八丁坂を登り岩屋寺に向かいます。八丁坂はその名の通り八丁(880m)の距離

で、標高差160mを登る急坂です。でも今日は八丁坂には行きません。

明日岩屋寺を打った後、八丁坂を下ってここに戻ってきます。ちょうど6の字を逆に書くように周回

します。今日はこの分岐を左へ進み、今夜の宿「国民宿舎古岩屋荘」に向かいます。

八丁坂へんろ道分岐

八丁坂の説明板 ベンチ

こちらの道は入口の所が草が生い茂りかなり荒れていて「大丈夫か?」という感じでしたが、すぐに

草はなくなり普通の土道になりました。ですがかなり荒れているというか昨日降った雨で泥濘がいくつも

できていました。

300m程進んだところに渓流の流れがあり、綺麗な水が流れていました。置き石で造られた橋を渡り

先に進みます。

遍路道 渓流に架かる?橋

この川沿いの旧道に、見逃せない立ち寄りスポットがあります。遍路道を歩いていると、お堂があり

ます。ここが「岩不動」です。15:35着。

案内板に従って川の対岸の岩峰を見ると、お堂の向こう側の岩峰に大きな穴があいていて、その中

から「不動明王」がにらみをきかせています。スマホのズームで写真を撮るとこんな感じです。

岩不動堂 岩窟の中に不動明王 説明板

真っ赤な炎を纏い、高さは5mを超える大きさの「不動明王」です。実は、この大きな穴は昔から修行

の場とされていたそうで、修験者の創作とみられる不動明王がまつられていましたが、老朽化が進み、

昭和50年に地元の方々の浄財で製作費約2,100万円を集め、樹齢約500年のカヤの巨木1本

から彫像した不動明王を安置したそうです。一木造りの巨大な不動明王はたいへん珍しいこともあり、

地元の方々の信仰を集めているとのこと。

すぐ近くに県道もありますので車の方でも見る事は出来ますが、歩きでないと見つけにくい場所に

あるので通り過ぎてしまうかもしれません。ぜひとも拝んでいただきたいお不動様です。

梯子がありますが、現在もあそこに登っているのでしょうか?また、どうやってあそこまで運んだ

のかも聞いてみたいです。

見学と休憩の後先に進みます。実はこの辺りは「モミジ谷」という所なのですが、すでに落葉してしまい

落ち葉のカーペットになっていました。

ですが、1本だけ見事に黄葉を付けた状態の木がありました。最後の一葉ならぬ最後の一本です。

1本だけ残っていた黄葉

落ち葉のカーペットの道を進むと、左手に橋があります。その橋の先に岩壁があります。岩屋寺も

そうですが、この辺りはこうした岩質の岩が多いようです。

オーバーハングした岩壁が迫ってきています。落石があるのではと心配してしまいます。

橋の先に岩壁 岩壁

岩壁の下に石仏がありましたが、なんだか日本のものではないような顔立ちでした。

その先に大師堂がありましたが、なぜわざわざこんな場所に作ったのか?理由を聞きたいものです。

石仏 大師堂

その先に渓流が小さな滝を作っているところがありました。綺麗な流れです。

道端のお地蔵さまが緑の苔の衣を身に纏っていました。

小滝 苔の衣を纏ったお地蔵様

そのすぐ先で県道にで出ると、目の前に今夜の宿古岩屋荘が見えました。15:50着。

今日はここまでです。部屋に荷物を置き、早速温泉に入浴です。名物の岩風呂を満喫しました。

温泉は無色透明のアルカリ泉質で癖のないお湯です。色付きの硫黄泉のようなお湯が好きな方には

物足りないかもしれません。四国の温泉は総じてこのような泉質が多いです。

今日は6kmも歩いていませんが、温泉でゆっくり疲れを癒します。入浴の後は館内の自動販売機で

缶ビールを購入し乾杯。至福のひとときです。ちなみにお値段は良心的でした。

小岩屋荘

ちなみに、この古岩屋荘の敷地内に東屋・トイレの休憩所があり、そこで野宿も可能です。かつては

売店か何かだったと思われる建物の中にベンチが置かれていて、泊まれるようになっていました。

お風呂は日帰り入浴を利用すればよいので、環境のとてもよい野宿スポットです。でも冬場は寒いで

しょうね。

宿のすぐ前の道路沿いにお堂があります。これは「杖立て地蔵」と呼ばれていて、足の病が治って

杖がいらなくなった方が、ここに杖を奉納するのだそうです。

杖立て地蔵

宿の目の前には円錐形の大岩壁が聳える景色があります。大岩が立ち並ぶ名勝の礫岩峰「古岩屋」

です。一見の価値ありです。以前はロープや縄梯子で山頂まで登り、そこにお堂を建てて修行をして

いたそうです。

古岩屋

古岩屋

ちなみにですが、ここから北東方面の一帯が久万高原で、10kmにわたって渓谷が続き、大樹林

や奇岩、断崖が織りなす面河渓や、先ほど見た古岩屋は2000万年前の地層が残る奇岩の名勝

です。この辺りの地質は三波革変成岩類が表層をなしていて、緑色片岩が主なものです。

南端から檮原町にかけては日本最大級のカルスト台地の四国カルストもあるそうです。ゆっくり観光

したいところですが、今回はそうもいきません。

余談ですが、この宿はかなり古い建物でした。でも温泉は良く、食事も美味しかったです。

ちなみに今回は普通の料理でしたが、この時期には猪鍋やキジ鍋もあるそうです。

夕食

食事を終えて部屋に戻り、明日に備えて早めの就寝です。

2日目

朝5:30に起床。早く寝ると早く起きます。朝風呂に入り、7:00から朝食を済ませます。

昨夜は暗くて気付きませんでしたが、食堂から大きな窓ガラス越しに古岩屋の奇岩が見渡せました。

7:30に出発。45番岩屋寺に向かいます。

朝食

朝早いので、気温が低いです。11月末で、おまけに標高も高いですので。ちなみにこのあたりは雪が

積もることも多いそうです。冬場に車で来た方がスリップして動けなくなることもあるとか、南国四国だから

と言って冬を甘く見ると大変です。

道路の右側を川が流れていますが、東南の方向(太平洋側)に向かって流れています。久万高原

を流れる久万川と同じように、この辺りの川も瀬戸内海ではなく高知県を通り、太平洋に流れ込む

のだそうです。(この川もこの先で直瀬川と合流し、さらに先で久万川と合流するようです。)

7:50に古岩屋トンネルに到着。ここは歩道があるので安心して歩けます。

トンネルを出たところですぐ右側に下るようになっていて、その先で直瀬川の護岸の上に付けられた

遍路道を進みます。

下り口の所は草が伸び、その上落ち葉が積もっていて昨日に続いて「大丈夫か?」という箇所でした。

下に看板がありホッとしました。

下り口 護岸の上の道と合流 標柱

護岸された上に付けられた道はよく整備されていて遊歩道のような感じで歩きやすく助かりました。

この道はおそらく護岸工事をしたときに付け替えされたのでしょうね。

護岸の上の道と直瀬川

その先に説明看板があり、この道の周りは栃の木の樹林だそうで、推定数百年以上の木が100本

以上あるそうです。ここは標高が600m以上あり、この標高で栃の木が生育するのは珍しいのだそう

です。

栃の木

道端に緑の帽子をかぶった石柱がありました。

緑の帽子をかぶった石柱

この道は趣があり、国道を歩くよりはるかに良かったです。少し泥濘もありましたが、問題なく歩けま

した。おすすめです。

8:25分に瀧池神社に到着。鳥居と小さな本殿だけのものです。境内を通らせていただきました。

瀧池神社

神社を過ぎるとすぐ先に赤い欄干の橋が架かっています。ここが岩屋寺の参道の入口です。8:30。

大きな石柱が建っています。実は岩屋寺への順打ちでの表参道は、昨日通過した分岐から八丁坂を

登る方になります。

ですが車遍路が圧倒的に多くなった現在では、こちらから登る方が多いそうです。そのためか、参道

の周囲には駐車場がいくつもありました。

岩屋寺の石柱

岩屋寺は宿から距離は3km程なのですが、標高差は160mあり、すぐに到着とはいきません。

ここから見上げる山中にあり、ここから登山が始まります。道はよく整備されています。気温は寒い

くらいに低く、荷物も軽いので多少は楽に登れると思います。

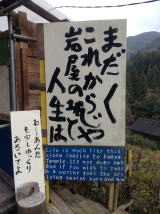

こちらが表参道と言われても不思議でないくらい、土産物店などがあります。「こんな山奥に?」と意外な

感じがしました。面白い看板が掲げられていました。

人生訓です

その先に道の両側に石柱が建ち、山域への結界を示しています。

石柱

いきなり急坂が始まりました。周りは見事な杉の林です。凛とした空気の中、しばらく舗装された参道

を登ると石段が始まります。下から10分ほど登ったところで見上げると山門があります。

石段 山門の屋根

8:45分に山門に到着。大きな屋根の立派な門です。

大昔に見た「水曜どうでしょう」で主演の大泉洋さんが2月に遍路旅をするという企画でここを訪れ、

岩屋寺の参道が凍っていて登れないというシーンがありましたが、ここがその撮影場所です。確かに

地面が凍結していたらこの坂は登れないでしょう。

山門

門をくぐるとまた階段です。急な階段を登り切ったところに大師像があります。

正面を見ると岩壁になっています。参道は右90度曲がって進みます。不動明王の幟旗が道の両脇

に建ち並んでいます。その不動明王の像もありました。

石階段がずっと続いています。

階段 大師像 岩壁 幟旗

途中でお地蔵様が沢山祀られていました。その数ざっとで千体以上ありました。

千体以上あるお地蔵様

ようやく建物が見えてきました。ですが、まだまだ登ります。最後の坂道の所にも山側一面にお地蔵様

が置かれていました。建物の上部に岩壁がそそり立っています。所々に紅葉がまだ残っていてくれました。

ようやく見えた堂宇

紅葉の山肌

観音像と一面のお地蔵様

9:30にようやく堂宇が建ち並ぶところに到着しました。登り口から丁度1時間で到着しました。

一番下から本堂までこれほど距離があるのは、27番神峯寺以来です。

ようやくたどり着いた寺は、これまでの寺と異なっています。

右手に納経所がありますが、その上にも岩壁が覆いかぶさるように聳えています。左手には鐘堂と

その先にトイレと客殿があります。

納経所 鐘堂

さらに石段を登ったところの右に本堂、左手に大師堂がありますが、背後が巨岩の崖になっています。

山腹というか、岩壁がお堂の頭上を覆っていて、岩山の中にお堂がある感じです。奇怪というか、神秘的

なお寺です。山岳信仰なのでしょうか?岩壁には穴がいくつか開いていて、昔はこの穴で修行した僧も

いたそうです。

本堂の横には「穴禅定」と呼ばれる洞窟があり、弘法大師が掘ったという「独鈷の霊水」と呼ばれる

湧水が今も湧いています。その奥には「かなえる不動」があり、願い事をかなえてくれるそうです。

残念なことにここは見落としてしまいました。

本堂と岩窟

ちなみに、建造物の中では「大師堂」が見どころで、大正9年(1920年)に建立されたお堂は、正面の

向拝の柱に特徴があり、左右ともに双子柱で上部が細くバラの花と房飾りが彫刻され、下部には溝彫り

を施すなど、随所に西洋建築のディテールを取り入れた造りです。

伝統的仏堂建築に新様式を組み合わせた近代仏堂の代表作とされており、2007年に国の重要文化

財に指定されています。よく見ると、確かに洋風の装飾があります。和洋折衷のお堂はたいへん珍しい

です。四国に来て初めてみると思います。

大師堂

本堂の横に木製の梯子が掛けられています。ほとんど垂直(80度くらいでしょうか?)です。この梯子

を登ったところが法華仙人の修行跡だそうです。登ってみましたが正直なところかなり怖かったです。

法華仙人の修行跡への階段

岩屋寺が他の札所とは明らかに雰囲気が違うのは、弘法大師の時代から山岳修行の地とされてきた

お寺の成り立ちが関係しています。岩屋寺の起源には、すでにこの地で岩窟に籠るなどの修行で法華

三昧を成就し、空中を自在に飛行できる神通力を身につけていた「法華仙人(ほっけせんにん)」が、

弘仁6年(815年)に霊地を探して山に入った弘法大師と出会い、空海の修法に篤く帰依し全山を献上。

弘法大師が木造と石造の不動明王像を刻み、木像は本尊として本堂に安置し、また、石像を奥の院

の秘仏として岩窟に祀り、全山をご本尊の不動明王として開創したとの伝説が残っているそうです。

標高が高いので気温が低いこともありますが、張り詰めたお寺の雰囲気と相まって気持ちが引き

締まりました。

納経を済ませ下山開始です。往路を戻るのではなく八丁坂を下ります。(とはいってもまだまだ登ら

ないといけません。)

大師堂の先にある仁王門に向かいます。この仁王門はかなり年季が入っていました。もちろん仁王像

もありました。

ちなみに順打ちだとこの門から境内に入ることになります。そういえば本堂の下に納経所がありま

した。参拝後に納経を受けるのが正しい順ですので、やはりこちらから入るのが順打ちです。

(でも現実には90%以上の方が逆打ちで入山しているようです。)

仁王門 仁王像

仁王門境内側 仁王門外側

八十八箇所の中間点は前回打ちました44番大寶寺ですが、この岩屋寺の方が打ち返しの寺と

言われています。確かに場所といい、寺の雰囲気といい、打ち返しの地にふさわしいお寺でした。

これまでに打ったお寺とは全く違う雰囲気のお寺でした。

仁王門を出て100mほどですが急坂を登ります。

山道を10分ほど進んだ所の右手に岩の裂け目とその下に木戸のような門があります。

ここは「遍割禅定(せりわりせんじょう)」と呼ばれていて、巨石の裂け目を鎖でよじ登り、さらに岩壁を

よじ登り、最後に急傾斜の梯子をよじ登ると、白山権現の祠に詣でることができるのだそうです。

ここは本当の修行者の行場です。一般の人も申し込みをすると挑戦することができます。

ですが私達にはとてもできません。もちろんパスしました。

遍割禅定

余談ですが、この岩屋寺は車遍路の方にとっては、駐車場から境内までの距離が非常に長く、苦労

することで有名です。確かに駐車場には「岩屋寺迄20分」という看板がありました。

他の歩き遍路の方のブログに、『参道から上がって来たバスの団体と思われる遍路の方が、やたら

息をきらして、「やっと着いた。遠いなあ。」と話しているのを聞いて、「ぜひ八丁坂を歩いてみてください。」

と言いそうになった。まだまだ修行が足りません。人は人、自分は自分です。」と反省しました。』という

ものがありましたが、その気持ちよくわかります。

その先で岩壁に突き当り、左右に道が分かれています。八丁坂は右手に進むのですが、左手に何か

あるようなのでそちらを見に行きました。下の写真の岩壁沿いの先には何もありませんでした。

八丁坂への道に戻ります。

岩壁沿いの道 不動明王像 八丁坂への道

道は落ち葉が積もりふかふかです。15分ほど歩くと傾斜もゆるくなり、快調に歩けます。

ようやく登り切ったのか道が下りはじめます。途中の石像に「是より十一丁」の文字が刻まれていま

した。岩屋寺から1,2km歩きました。この八丁坂は2,8kmですのでまだ半分までは来ていません。

この後いくつか距離の表示がある石仏を見ましたが、数字が増えていました。この道を岩屋寺に

向かうのが古の遍路道の順打ちのルートであるためです。

この辺りから道は尾根筋を下る坂道になり始めました。

遍路道 距離表示のある石仏

今日は晴れの予報だったのですが、空を雲が覆っています。大きく崩れることはないと思います。

このあたりには丁石、道しるべが整備されています。なだらかな尾根筋の道を進むと、江戸時代の

道しるべのある、八丁坂茶店跡に到着。10:00着。「南無大師遍照金剛」の大きな石碑がありました。

説明板があり、「この八丁坂こそ正規の遍路道である。」と書かれていました。この説明板を設置した

方たちは道の整備も行っているそうです。強い思い入れがあるのを感じます。

石碑と石柱 説明板と標識

八丁坂茶店跡全景

ここで一休みです。ですがゆっくり休もうと思っていましたが、風が強くて寒いです。尾根の北側に

出たせいか風の通り道なのかわかりませんが、先程までほとんどなかった風が吹き付けてきます。

寒くてたまりません。1分も座っていませんが休憩を切り上げ、先に進むことにします。

ここから標高差160mを八丁(880m)の距離で下るのでかなりの急傾斜を覚悟していました。

ですが道は九十九折れになっていて、それほど急だと感じるところはなく、問題なく下れました。

やがて昨日分岐した八丁坂登り口に到着。10:45。

昨日通った道を戻ります。少し打ち戻しになりますが、仕方ありません。というかここはOKなのだそう

です。高知県の足摺岬と同じですね。

県道に出て、荷物を預けた「いやしの宿八丁坂」に向かいます。11:00に到着。預けておいた荷物

を受け取り、前回も休んだ「河合休憩所に向かいます。本当に助かりました。わずかとはいえ荷物を

軽くできて良かったです。

畑野川交差点で左折してこちらも前回参拝した住吉神社の先を右折します。11:05。

300mほど進むと河合休憩所に到着。ここで昼食です。この時休憩所の周りに外国の団体の方が

おみえでした。アジア系の顔の方もいたので日本人かと思いましたが、全員外国の方でした。流ちょう

な英語で会話されていましたので。

住吉神社の横に「TOUR JAPAN」と書かれたバスが停まっていたので多分その方たちでしょう。

おそらく44番大寶寺からここまでの区間を歩いてきたのだと思います。

河合休憩所

余談はさておき食事の準備です。今回もアルコールバーナーを持ってきたのでお湯が沸かせて、

カップ麺やインスタントみそ汁を飲みます。暖かい汁物は体が温まります。

食事をしていたら猫が2匹近寄ってきました。食べ物を欲しがっているようですが、一定の距離

を保ち、近寄ってきません。低く身構えています。このような姿の猫は久しぶりに見ました。

野良猫にしては毛並みが整っています。Iさんが少しパンを投げたら素早く食べて逃げていきました。

食事を終えて先に進みます。11:45発。県道まで戻ります。

かなり寒くなってきました。合羽を着て手袋をして重装備で歩きます。

このまま県道をまっすぐ進んで峠御堂のトンネルを抜け、久万高原町の町にうち戻る道もありますが、

このトンネルは歩道がないので危険です。それに舗装路を歩くのはつまらないです。少々道は厳しくても

峠越えに挑もうと、古の遍路道である千本峠を越える道で次の46番浄瑠璃寺に向かいます。

この道は元々遍路道でしたが、2012年から2013年にかけての自然災害で通れなくなり、すっかり

廃れてしまっていたそうです。遍路地図「四国遍路ひとり歩き同行二人」の第10版には遍路道として

は記載されていない道になってしまいました。(最新版には乗っているそうです。)

それを2020年に整備したそうです。その後も、毎年地元の方が整備に尽力されていて、通れる

ようになっているとの情報を得ましたのでチャレンジしてみました。

夏は下草が茂ってしまい歩き難いそうですが、この時期なら大丈夫と思い、通ってみる事にしました。

県道に合流して50m程西方向に進んだところに分岐点がありました。「高野まで1,7km」の看板が

ありましたのでここで間違いありません。

実は他の方のHPで、ゴプロで写したこの千本峠を越える映像を公開されていた方がいてしっかりと

勉強させていただきました。

千本峠への分岐点

ここから峠に向かいます。最初は舗装されていましたが、すぐに土道になります。

5分ほど進むと分岐があります。右に進むと千本高原に向かいますが、この千本高原は、今から

千数百年前に開拓がはじまったという歴史ある場所でした。現在も果樹園やキャンプ場などがあります。

遍路道は左に進みます。

分岐点 説明板

この山の中は、木材伐採用の林道がたくさん通っていて、分岐が多いので、本来のルートをそれる

リスクがあります。ですが、幸い分岐には案内が付けられていて、無事に通ることができました。

「高野まで0,9km」の看板の前後に、下の写真のような空き缶が吊り下げられたところがありました。

ししおどしの代わりでしょうか?短い距離ではなく数百個が並べられていました。

空き缶の小径

途中で1か所、東方向が見渡せる場所がありました。見えているのは石鎚山の方向でしょうか?

こんな山奥にも棚田が造られていました。もう今は廃田になっていましたが、ここまで田んぼを作った

のですね。

その先にフェンスがあり、道が防がれています。英語で「害獣用の柵だから跨いでいってください。」

と書かれていましたができれば日本語も書いていただけるとよいのではと思いました。(まあこのくらい

の英文は訳せると思いますが。)

途中に石標柱や石仏がいくつか建てられていました。

実はこの付近は道が分岐していて、間違えると峠御堂トンネルの西側の坑口の方に降りてしまうそう

です。地図と標識を見ながら慎重に進みました。

見晴 石柱 石仏

千本峠に12:15に到着。峠は切通になっています。景色は全くありません。峠の標示すらありません。

ここも岩の色が緑でした。

千本峠

峠を越えると当然下り道になります。尾根の北西側に出たせいか風が吹き付けてきました。

道の周りは杉林になっています。かなり手入れがされていて間伐や枝打ちがされています。

そのせいで風が吹き抜けているようです。

途中で倒木が何本かありました。幹回りの細い木でしたので、問題なく通れました。これだけ風が

吹き抜ける場所だと、台風のような強い風で倒れる木も出るでしょう。

倒木

峠から少し降りたところで、左に曲がる所がありました。その先をよく見ると崩落個所のようで、道が

なくなっているところがありました。これでは迂回しないといけません。

迂回路入口 先が崩落個所

迂回路はいったん下って登り返します。800m程迂回するそうです。崩落個所をまっすぐ進めたら

5分もかからずに高野展望台に着けるそうですが、これは仕方ありません。

林の中の山道を10分ほど進むと突然前方が開けて民家があります。その横の石塀に「左仰西

右高野展望所」の標識があります。12:35着。高野展望所は右に100m進んだところにありました。

この高野展望所は休憩所にもなっていて、小屋がありますのでここで一休みできます。他の方の

ブログには「入口に料金箱があり、100円を払わないといけない。」と書かれていましたが、今日は

箱が見当たりませんでした。無料になったのか箱が壊れたのかどちらでしょうか?

ここで展望を楽しみ、休憩することにしました。

案内標識 展望所

展望台は手作り感満載でした。入口横の小屋は作業所のようで、ここで手作りでいろいろなものを

作られているようです。

展望台からは久万高原の町が一望できます。その向こうに前回越えて来た鴇田峠のある山も見えて

います。

展望所からの景色

展望台の横に喫茶店があり今日は営業しています。煙突があるので多分ストーブがあるのでしょう。

その横の銀杏が見事に色づいていました。

ちなみに、この休憩所横の民家は民泊所だそうです。軒先に干し柿がたくさんぶら下がっていました。

奥には自給用でしょうか?畑もありました。

紅葉 民泊

12:50に出発です。展望所からは舗装路になります。ビニルハウスなどがあり完全に生活圏になって

います。

その先に銀杏の木が田んぼの跡と思われるところにたくさんあり、見事な黄葉を楽しめました。

銀杏の黄葉

このまま舗装路を歩くのかと思いきや、200mほど進んだところで舗装路から右手に下る道があり

ます。土道を下る道ですがあまり歩く人がいないのが、踏み跡は薄かったです。

小岩が転がっていて歩きにくく、注意して歩かないといけない道でした。

しばらく下ると棚田と集落がある所に出ます。ここは槻ノ沢集落です。

棚田 石柱

13:15に舗装路に到着。ここからは舗装路を歩きます。説明板があり、この近くの小山に大除城と

いうものがあったようです。

確かにここは交通の要衝でしたから、お城があっても不思議ではありません。

説明板 城跡の小山

その先で大きな音がしていると思ったら採掘場がありました。安山岩を掘り出しているようです。

13:25に久万高原町中心街から国道33号線を北に2kmほどの仰西というところに着きました。

ここにトイレと東屋があるので休憩です。

トンネルの道を戻ったほうが距離は長くても時間的には早いとも聞いていますが、やはり遍路道を

歩くことに意義があるように思います。

三坂峠へは国道33号線でずっと登っていきます。峠に向かっているので登るのは当たり前ですが、

かなりの坂になります。おまけに風が強いです。途中で気温の表示がありましたが気温はなんと7℃。

おまけに強風注意報が出ていました。寒いわけです。雨用の合羽を着ても寒さを感じます。これまでの

遍路旅の中でも一番寒いと思います。とにかく寒いです。

前方にレストパーク明神が見えています。とりあえずあそこまで行って休憩します。

国道沿いを4km程進んだでしょうか?自動車専用バイパス「三坂道路」との分岐があります。

三坂道路は、国道33号線が峠道で道幅が狭いところがあったり、急カーブが続く危険な道である

ことを解決するために、2012年3月に開通した新しい自動車専用道路で、松山市内へのアクセスが

大幅に改善されたようです。

当然歩き遍路は峠道の旧国道33号(現在は国道440号)を歩きます。新道のおかげで分岐の先

の旧道は交通量も少なくなっているそうです。

三坂道路分岐点のすぐ先にある「レストパーク明神」という休憩所に14:20着。峠越えの道に入る前

に休憩できる場所です。ひらけて景色の良い高台にあり、広々した東屋ときれいなトイレがある、歩き

遍路さんにありがたい施設です。休憩はもちろん、野宿も可能にしてくださっています。

南方向に久万高原の町が見えています。ずいぶん下になっていて、かなり上ったことが実感できます。

それもそのはずでここの標高は615m。先程越えた千本峠と標高はさほど変わりません。

久万高原の町の中心が標高400mでしたので、200mほど登ったことになります。

ところが登りが終わったわけではありません。三坂峠の最高地点は710m。ここからあと100m登り

ます。

一休みの後さらに歩き続けます。途中で右手に大きな看板があり、「久万スキー場」となっていました。

帰ってから調べたら、まだ営業しているとのことでした。確か以前に登った剣山にもあったと記憶して

いますが、四国にもスキー場があると感心してしまいました。

レストパーク明神から国道440号を2kmほど進むと前方に三坂峠の看板とバス停が見えてきました。

どうやら登り切ったようです。この区間は歩道がないところもありましたが、情報通り交通量が少なく、

問題なく歩けました。

県道の三坂峠の頂上が久万高原の北側の端になります。ここから松山市内に向かって標高710m

から約4,5kmの距離で峠下の今日の打ち止めとなる窪野公園の標高190mまで一気に500mを

下っていきます。

峠の手前に分岐点があります。大きな石柱と標識、それに遍路マークもあり、これなら見落としは

ありません。ですが、他の方のブログでは「バス停の所を右折」となっていました。首をかしげながら

表示の通り右に入る道を進みます。14:50。

ちなみにここから46番浄瑠璃寺まで8kmとなっていました。

石柱 案内標柱

分岐から先は土道になります。ところが民家の庭先というか敷地内に着いてしまいました。道を

間違えたのかと思いましたがそうではなく、ここを抜けるのが正しい道でした。

民家の横を抜けるとT字路に突き当たります。左を見ると峠のバス停に続いていました。少しだけ

ショートカットする道だったようです。ここを右に進みます。

ちなみに、車遍路の方は峠から県道を進み、途中で右に入る狭い道があり、そちらに進むと46番

浄瑠璃寺に行けるそうです。

ほんの5分で三坂峠に到着。14:55。久万高原町の中心からから約8kmの地点になります。

標高720m。久万高原の北の端で一番高い場所になります。ここが久万高原町と松山市の境です。

峠越の箇所は、江戸時代初期に久万の商人山之内仰西(こうさい)さんによって拓かれました。

明治27年に三坂新道(旧国道33号)ができるまで、この道が松山と久万を結ぶ主要道でした。

昔から伊予と土佐を結ぶ「土佐街道」の要所として、多くの人が通行していた道です。

先程通った仰西のバス停の周辺の地名はこの方に関係あるのかもしれません。

ですが、現在では歩き遍路の方した通らないため、少し荒れた道になってしまっています。

峠も説明板がなければ気付かずに通り過ぎてしまうでしょう。

峠手前のお地蔵様 三坂峠の説明板

峠から下る道は急坂はあまりなく、土道ですが整備がされていて歩きやすく、それほど危険はないと

思います。

南予の遍路道は、これまでいくつもの峠を越えてきましたが、よく整備をして頂いているところが

ほとんどで、安全に自然道を歩くことができてきました。さすが伊予の國「菩提の道場」です。

とはいえ石や木の枝などが転がっていて、おまけに落ち葉が積もり、歩きにくい所もあります。

途中で松山方面が開けているところがありました。さすがに四国最大の50万人都市だけあって

市街地は大きいです。「素晴らしい展望で疲れも吹き飛ぶ」と言いたいところですが、今日の疲れは

飛んでくれませんでした。

さらにここからあそこまで降りないといけません。とりあえず今日の打ち止めの窪野公園まであと

4km程歩かないといけません。

余談ですが、松山の西の海上にひょうたん形の島があります。あれが日本テレビ系で放送されて

いた「鉄腕DASH」の「DASH島」だそうです。(ちなみに正式には由利島です。)

松山市遠景

しかし寒いです。おまけに雲が多いせいか少し薄暗いです。四国遍路始まって一番のつらい寒さだと

思います。

30分ほど山道を下ると桜休憩所に到着。15:35。一休みします。六角形の標準タイプ?の小屋

です。

さらに15分ほど下るとようやく民家が現れ始めました。所々に江戸時代の石畳の道があります。

数年前の台風で一部崩壊したそうですが、修復されたようです。

さらに5分ほどで「旧旅館坂本屋」に到着。15:55。ベンチがありましたので腰かけます。

もう宿としては営業されていなくてお接待所として利用されているようです。今日は閉まっていました。

トイレは利用できました。

ここに泊まれるとずいぶん楽なので、再開してほしいとの声をブログで見ました。

坂本屋

予定より30分ほど遅れていますが、タクシー会社には連絡済みなので問題ありません。

ここから先は舗装された道路です。交通量は少なく、山里の閑静な雰囲気を楽しみながら歩けます。

三坂峠を下りきり、松山市久谷町(くたにまち)を遍路道標に従ってしばらく歩いていくと、道沿いのお堂と

巨石が目に入ります。16:20に網掛け石に到着です。

三坂峠の通行を妨げる2つの巨石に住民が困っていたところ弘法大師が通りがかり、これを取り除く

ために、カズラでつくった網を担い、棒にひっかけて運んだそうです。その際に、重さで網が石にくいこみ

「網目」の模様がついたそうです。

運んでいる途中で、あまりの重さに耐えられなかった担い棒が折れ、2つの巨石のうちひとつがこの

地に落ちたそうで、「網掛石(あみかけいし)」とよばれ、お大師さまゆかりの石として地域の人の信仰を

集めているとのことです。近くの橘さん一家がお堂を建立し、代々守り続けているとのことです。

こんな大きな岩を運ぶとは弘法大師は怪力の持ち主でもあったのですね。岩をよく見ると確かに

網目のような模様が表面にびっしりとありました。

私の説「弘法大師は中国でいろいろな技術を学び、それをこの四国の地で実践した。」から判断すると

おそらく「てこの原理」を利用して邪魔だった大石を移動させたのではないかと思います。

編掛石のお堂 編掛石の巨石

石の表面の網目

峠から約5km程を下ったここの標高は185m。ようやく山中を抜け、松山市に入り、平地に辿り着き

ました。

その先に遍路小屋がありました。中は覗きませんでしたが宿泊もできるような感じの建物でした。

遍路小屋

ここから浄瑠璃寺までは3kmとなっています。ですがお寺まではいきません。今日はこの先にある

窪野公園でタクシーを呼んで、いちばん近い伊予鉄の鷹ノ子駅に向かいます。16:30に到着。

すでにタクシーは到着していました。

タクシー利用というと贅沢に聞こえるかもしれませんが、この近くにはバス停がありません。また、

この区間のバスの料金は結構高く、3人いれば料金もさほど変わりません。

タクシーでわずか20分で鷹ノ子駅に到着。16:55。ここから伊予鉄で松山市駅に向かいます。

日は西に傾き、すっかり暗くなりはじめていました。学生が多いと思ったら今日は金曜日でした。

今夜の宿は松山市の中心街の大街道です。駅からアーケード街を歩いて約10分でホテルに到着。

宿は大街道のど真ん中にあるチェックイン松山です。

アーケード街はにぎやかで人が多いです。と思っていたらホテルのロビーも満員でチェックインの

手続きを結構待たされました。

ようやく部屋に入りましたが、時間が中途半端でしたので私は入浴せずにいました。

次は食事です。ホテルは素泊まりなので、郷土料理「五志喜」という予約しておいた店に出かけます。

市内は混んでいます。観光客が多いです。特に外国の方が。予約して正解でした。

食事

何はともあれ乾杯です。食事は美味しいのですが、なかなか次の料理が出てきません。私達の席

だけではなく周りの席も同じです。ひどい時は20分近く次の料理が出てきませんでした。

これも人手不足と混雑の影響でしょうか?特に従業員の質というか接客教育が出来ていないと

感じました。おかげで食後のデザートを食べずに店を出ました。

おまけにお酒の料金がめちゃくちゃ高かったです。結局飲み足りず、次の店に行くことになりました。

焼き鳥の店でしたが、こちらはまともでした。

外に出ると寒いです。酔いが一気にさめてしまいました。

ホテルに帰って入浴です。この宿は奥道後温泉から6kmを引き湯しています。アルカリ泉質の無色

透明のなめらかなお湯でした。温泉に入って体を温め、21時に爆睡。

3日目

朝5:30に起床。朝風呂に入ります。さすがにまだ外は暗いです。

素泊まりで朝食がないので駅に向かう途中の松屋で朝食です。向かいに吉野家が、少し先にすき家

がありました。日本三大牛丼チェーン店が勢ぞろいしています。(笑)。

高知県の宿毛市ではすき家で朝食を食べましたので、「次回は吉野家ですね。」と下らない冗談を

言ったら冷たい風が吹き抜けていきました。こちらは冗談ではなく本当に風が冷たいです。

朝食を済ませ、すぐ先にある市電の大街道停留所に向かいます。ここから道後温泉の今夜泊まる

宿に向かいます。理由は荷物を預かってもらうためです。今日は昨日打ち止めにしたところからここ

まで歩いてきますので、荷物を預けて軽荷で出発です。

今日泊まる宿はにぎたつ会館というホテルです。

にぎたつ会館

7:30に道後温泉の駅前からタクシーに乗り、昨日打ち止めとした窪野公園まで向かいます。

余談ですがタクシー代が思ったより安くて助かりました。

途中で今日歩くルートを下見しながら走ります。運転手さんに美味しいうどん屋さんを聞いたところ

3軒ほど教えていただきました。そのうち2軒は事前に調べた店と重なっていました。

8:00に到着。遍路開始です。浄瑠璃寺へは棚田を縫ってのどかな道を歩きます。

日が当たっているところは暖かいのですが、標高が高いせいもあり日陰に入ると寒いです。今日も

合羽を着て歩きます。

途中で昨日通った三坂峠が見える場所がありました。朝日に輝いています。

三坂峠

この辺りは意外と?家が多いです。山の中というイメージを持っていましたが、新しい家も多いです。

よく考えてみれば松山市の中心街まで車で30分かからないのですから通勤圏ですね。

浄瑠璃寺の手前に「長珍屋」という遍路情報で有名な宿がありました。8:25到着。

ほとんどの歩き遍路の方は久万高原からここまで一気に歩いてここに泊まるのだそうです。

完全に旅館という建物でしたが、遍路情報では非常に評判の良い宿です。行程が合えば泊まりた

かったのですが、残念でした。

さすがにこの時間だともう皆さん出立した後のようで、車も人影もありませんでした。

長珍屋

浄瑠璃寺はすぐ先です。15mくらいで到着。

この浄瑠璃寺の起源は奈良時代以前にさかのぼり、和銅元年(807年)に行基が布教のために

この地を訪れ、仏法を修行する適地として、白檀の木で薬師如来像を彫って本尊とし、脇侍に日光・

月光菩薩、また十二神将を彫造して安置し、開創されたそうです。

薬師如来がおられる「瑠璃光浄土」から寺名を「浄瑠璃寺」、薬師如来の別名「医王如来」から山号

を「医王山」をされたとのことです。

浄瑠璃寺は、たくさんのご利益が拝めると評判のお寺です。山門がなくこじんまりとしていて、20段

ほどの石段を登り境内に入ると右手に鐘楼があります。紅葉がきれいです。まだ残っていてくれました。

真直ぐな参道に沿って古木が立ち並び、年季の入った古木の常緑樹の鮮やな緑色が迎えてくれ

ます。

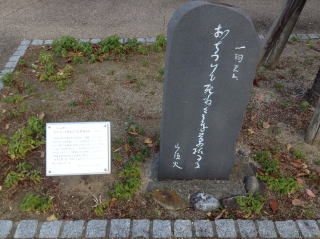

ちなみに、浄瑠璃寺がある地域は、四国遍路の元祖といわれる「衛門三郎」の出身地とのことで、

松山市出身の俳人「正岡子規」が詠んだ「永き日や 衛門三郎 浄るり寺」の句碑が境内入口にあり

ました。

浄瑠璃寺

正岡子規の句 鐘楼

古木の中でも、伊吹柏槙(イブキビャクシン)の大木は樹齢1000年を超えるともいわれており、

松山市の天然記念物にも指定されています。この木は大師の御手植えと言われています。

境内全景

その根元に「延命・豊作」にご利益があると言われる「籾大師」が鎮座しています。

籾大師

浄瑠璃寺の見どころは境内の数々の奇石で、それらに触れることにより、いろいろなご利益祈願が

できます。

まず、左手にある手水鉢の「親子亀」と「カエル」です。亀さんとカエルさんのご利益は不明です。

浄瑠璃寺手前にお大師さまが運んだといわれる「網掛石」がありましたが、ふたつあった石のうち

ひとつはこの浄瑠璃寺内にありました。お寺手前で拝んだ巨石「網掛石」に比べると、こちらの石は

かなり小さいです。

その他に、境内には仏手石と仏足石が安置されています。仏手石は知恵や技能にご利益があり、

文筆業の方の参拝が多く、仏足石は健脚や交通安全にご利益が多いそうです。石の上に裸足になって

立って祈願するのだそうです。石には足をかたどった足跡があります。

仏足石

お釈迦さまが説法・修行されたインドの「霊鷲山」の石が埋め込まれている「説法石」もありました。

「おかけください」と書かれていたので遠慮せずに座りましたが、座ると御利益があるのでしょうか?

その他にも仏の指紋をなぞることで文筆達成・心身堅固を祈る「仏手華判」、人間に降りかかる九つ

の不慮の災難(死)を遠ざけるための加持を施した巨石「九横封じの石」、音楽・智恵・美貌・財宝・福徳

に霊験があり、ひとつだけ願いをかなえてくれると伝えられる「一願弁天」など、たくさんの祈願所が

あることから「御利益のよろず屋」ともよばれているそうです。

それほど大きくないコンパクトな境内に、奇石がたくさんあり、それらに見て触れてご利益祈願ができる

「体感型」ともいえるお寺でした。ご利益を期待しています。

古木の立ち並ぶ参道の奥に、ひっそりと隠れるように本堂が建っています。常緑樹に囲まれた本堂

は異国のような雰囲気を感じました。本堂前には蘇鉄もありました。

本堂の内陣に、創建当時の御本尊・脇侍が今も安置されているそうです。境内の左に納経所、右奥

に大師堂があります。

本堂 大師堂

大師堂でお参りをしていた時、20名以上のツアーの団体が来ました。慌てて納経所に行きましたが、

添乗員とおぼしき方が先に大量の納経書を受付に積み上げていました。

内心「しまった。」と思いましたが、納経所の方が「個人の方先にどうぞ」と言って頂けたので無事に?

納経を済ませられました。

正面口には戻らず、境内の案内に従い北側の出入口から次の47番八坂寺に向かいます。8:50出発。

この46番浄瑠璃寺から53番圓明寺まで、松山8寺と呼ばれるお寺密集地域となります。

この8寺は、全部松山市内で上り下りのない道ばかり。(52番太山寺には急坂があります。)おまけ

に寺間の距離は1箇所約10kmの所がある以外は、数キロ以内の距離の短い所ばかりです。充分

1日で回れるでしょう。1日で8寺は効率が良いです。

ですがまず次のお寺に向かいます。余談ですが、浄瑠璃寺の境内には700m、境内を出た道の所

には1km、そのすぐ先の角には800mと距離の違う表示がありました。遍路地図では900mという

ことで、こちらに合わせることにします。

地元の人しか通らないと思われる道を急ぎ足で歩きます。理由は先ほどの団体よりも先について

納経を済ませるためです。何せ相手はバスなので。

途中に銀杏の木の黄葉がありました。昨日もありましたが銀杏の木が多いですね。

この辺りからも松山市街地が見えています。急ぎ足ですが景色くらいは楽しまないといけません。

この辺りは日差しがあり、気温も上がり暖かくなってきました。

銀杏並木 松山市街地遠望

10分で47番八坂寺に到着。9:00です。本当にすぐです。

八坂寺は田園風景の中に立つお寺です。山門は唐造りというのでしょうか?変わった形をしています。

その門ををくぐると、右側に納経所があります。団体が来て混雑する前に納経しようかとも思いまし

たが、納経は参拝したことの証です。先に参拝を済ませます。

ここにも蘇鉄の木がありました。

急な石段があります。合計で30段ほどの階段の途中に鐘楼があり、登り切った正面に鉄筋コンク

リート製のどっしりとした本堂と、その横に木造の大師堂が並んでいます。本堂手前に大師像があり

ました。

山門 石段 大師像

本堂 大師堂

見どころは、大師堂左脇にある松山市指定有形文化財の「層塔」。高さ2,7mで鎌倉時代末期のもの

だと言われています。高さ4mある不動明王像「いやさか不動尊」も見事です。

本堂と大師堂の間にある閻魔堂には、短いトンネル状の「極楽の途」と「地獄の途」があり、極楽には

美しい浄土が、地獄には餓鬼道、畜生道、修羅道などが描かれています。お堂の「地獄」側から入って

「極楽」側に抜けると「極楽浄土」にいけるといわれています。また、本堂の地下には黄金色に輝く多くの

阿弥陀仏が安置されています。横の説明板の閻魔様は優しい顔をしていました。

本堂には大きな五鈷杵がありました。意外と軽くて持ち上げることができました。

本堂にあった大きな五鈷杵 閻魔堂

鐘楼

八坂寺の縁起は飛鳥時代にさかのぼり、修験道の開祖「役行者小角(えんのぎょうじゃおずぬ)」が

開基と伝えられており、文武天皇(在位697〜707年)の勅願により伊予の国司「越智玉興」が堂塔を

建立、このとき8ヶ所の坂道を切り開いて山の中腹に(現在の境内はほぼ平地ですが)創建したことから

寺名とし、また、ますます栄えるという意味の「いやさか(八坂)」にも由来しているとのことです。

現在の御本尊「阿弥陀如来坐像」は、浄土教の論理的な基礎を築いた「恵心僧都源信(えしんそうず

げんしん)」が鎌倉後期に彫像したといわれる像高84cm、重さ18kgの寄木造の像で、愛媛県指定

有形文化財にも指定され、全国の信者から信奉されています。御開帳は50年に1度という秘仏です。

「いやさか不動尊」が駐車場の一角に祀られています。八坂寺の歴史をたどると、紀州から熊野権現

の分霊や十二社権現を奉祀して修験道の根本道場として隆盛を極めた時期があり、多くの僧が厳しい

修行をしていたようです。その名残なのか、平成17年からは「いやさか不動尊」に見守られる形で、

炎の中に仏を招き、皆の願い事を叶えてくれるという「柴燈護摩(さいとうごま)火渡り修行」が復興され

昔の修験道が受け継がれています。

駐車場の一角には、「通夜堂」を設置されていて、お寺に申し出て宿泊することも可能だそうです。

山門横の銀杏は、大きさといい色づきといい見事なものでした。

山門横の銀杏

この時先程の団体が到着しました。浄瑠璃寺から歩いてきたようです。慌てることはありませんでした。

巡拝して次に進みます。9:20出発。次の48番西林寺までは4.5km。1時間程で行けるでしょう。

そこまでの間に1カ所立ち寄ります。すぐ先に別格9番文殊院があります。遍路道のすぐ脇にある

ので立寄ることにします。

山門を出て左に曲がり、田んぼの中の道を進み、ため池の横を通る小道の遍路道になります。

ため池とはいえ結構大きいです。堰堤に沿うように進み、案内標柱に従って何度か曲がりながら進み

ます。

この辺りから周りは住宅地になっています。

道沿いに大きな大師像が見えるので場所はすぐわかります。別格文殊院に9:25に到着。

入口右手に背丈8m程の大きな大師像と、その傍らには、衛門三郎が妻とともに座っています。

このお寺は、衛門三郎の邸宅があった跡に創建されたといわれ、弘法大師が衛門三郎の死後、

衛門三郎の子供の供養と、悪因縁切の御修法をして衛門三郎を許した地なのだそうです。

当時は「徳盛寺」と呼ばれていたそうですが、弘法大師が文殊菩薩に導かれてこの地に逗留した

ことから「文殊院」と改められたとのことです。コンパクトな境内でしたが、本堂と毘沙門堂の間では

不動明王がにらみをきかせていました。

入口左に鐘楼、右奥に納経所という配置です。何故か七福神もありました。

本堂と毘沙門堂 本堂正面

弘法大師と衛門三郎夫妻の像 鐘楼

不動明王

納経所に立ち寄ります。ここにB5判の別格20箇所の納経所がありました。以前に鯖大師に立ち

寄った時、A4判しか置いてなったので「B5判はないか?」と聞いたところ「ない。」との返事でした。

ですがちゃんとありました。せめて「ここにはない。」と言って頂きたかったものです。

Mさんが購入され、納経を受けました。「これで別格20箇所も打ちに来ないといけませんね。」と

話していましたが、多分来ることになるかと思います。「でもその時は歩きではなく車にしましょう。」と

笑いながら話しました。

文殊院から田園の中を歩き、遍路道を標柱や遍路マークに従って1,5kmほど進むと番外霊場札始

大師堂(ふだはじめだいしどう)に到着。10:00。ここは遍路の祖と呼ばれる衛門三郎が遍路を始めた

ところだそうです。

ここは衛門三郎が大師に会うため四国巡礼に出発した際にこの地に立ち寄り、大師自刻の尊像が

まつられているのを見つけ、懺悔し、大師が訪れるのを待ち一夜を明かし、翌朝出発する際に紙に

大師を探していることと、自分の住所と名前を書いてお堂に貼ったといわれています。

番外霊場札始大師堂 標柱

このことが、現代のお遍路さんも行う「納札(おさめふだ)」の始まりとされることから、「札始大師堂」と

呼ばれています。ちなみに、お大師さまも衛門三郎も一夜を明かした「札始大師堂」は、通夜堂として

お堂の中で宿泊もさせていただけるようです。12畳くらいの広さがあり、横になれる長椅子もいくつか

あります。野宿遍路の方は是非泊まってはいかがでしょうか。

札始大師堂からは、県道40号に出て県道の歩道を歩きます。10:20に重信川にかかる久谷大橋を

渡ります。

余談ですが、重信川は完全に干上がっていて水が流れていませんでした。渇水の状況はひどいよう

です。四国のダムは貯水率0%の所もあるそうです。下の写真は河原ではなく本当なら水が流れて

いる部分だそうです。

その先に石鎚山と思われる山並みがありました。山頂付近は白いです。

橋の上は遮るものがなく、風が強く冷たいです。カッパを着ていても寒いです。

重信川と遠くに石鎚山

高速道路の下をくぐると西林寺まで400mの看板があります。

西林寺手前の交差点の手前左角に「食堂瓢月」があります。ここは地元で人気のある食堂のようで

いつも満員だとか、もちろん昼食はここにしました。

ですがまだ時間が早く開いていません。

先に48番西林寺を打つことにしてそちらに向かいます。国道を離れ脇道を300mほど歩くと10:35

に到着しました。

仁王門の手前に小川が流れています。弧を描いた石造りの太鼓橋を渡るとすぐ先に入母屋造りの

立派な仁王門があります。左右のきれいに手入れされた松の木と見事にマッチングしています。門を

くぐるとすぐ先の正面に、大きな屋根の本堂と、その右に大師堂があります。閻魔堂と持仏堂もあり

ます。その他に阿弥陀堂、地蔵堂、一つだけ願いをかなえてくれる一願地蔵などがコンパクトな境内

にあります。

山門の所にも、手入れのいきとどいた松の木がありましたが、西林寺の境内はいろいろな木が計算

された剪定で絶妙に配置された庭園になっています。納経所はこの庭園のなかにありました。

庭園は石燈籠も多く設置されています。水子地蔵のお堂は天然木に屋根をつけた珍しいものでした。

西林寺正面 仁王門前にて

仁王像 境内

広さはコンパクトながらも、お堂のたたずまいと相まって、静謐な空気が流れていました。

この寺の本尊は十一面観世音菩薩は秘仏ですが、後ろ向きの立っていると言われていて、本堂の

裏に回ってお参りする方も多いそうです。

ここでも30名以上の団体の方がいました。幸いすでに納経を終わられていましたのですぐに御朱印

を頂けました。

この団体は、マイクロバスどころか大型の観光バスに乗っていました。小さなお寺だと駐車するのも

大変でしょう。

打ち終わって200mほど戻り、「瓢月」に向かいます。「かけうどんがおいしい。」と朝乗ったタクシー

の運転手の方も話していました。

到着したのは10:50でした。幸いまだ1組しか並んでいませんでした。

11:00の開店と同時に店に入りました。あっという間に席は満席になり、外には待っている人も現れ

ました。早く来てよかったです。

野菜天ぶっかけうどんを食べましたが大変美味しかったです。大盛を頼んだらうどんだけで満腹と

なり、サイドメニューの稲荷寿司やおでん食べられませんでした。こちらは次回以降のお楽しみと

したいと思います。

瓢月 野菜天ぶっかけうどん

店の前の交差点を西方向に300mほど進むと右側に、「全国の名水100選」の一つである杖ケ淵

名水の湧水地があります。

ここも弘法大師ゆかりの場所で、大師が西林寺に逗留した際、干ばつに苦しんでいた周辺の村人を

救うために錫杖を突き、近くで清水の水脈を見つけたそうです。もともとは西林寺の奥の院だったそう

です。

現在、ここは「杖ノ淵(じょうのふち)公園」となっていて、今でも涸れることなく水が湧き出し、昭和

60年に「全国の名水百選」にも選ばれ、地域の方々に利用されています。

余談ですが、他の方のブログでは、『張り紙があり「会員専用 会員以外の方の立ち入りを禁じます」

となっていて、その理由は「松山市内の飲食店等が大きなタンクで取水し、一般住民に迷惑をかける

ためだ。」とのこと。「お遍路さん等は自由に飲んでいいですよ。」と言われました。』ということでした

ので、今日も混んでいるのかと思いました。

ところが、水路に水がありません。ここも渇水なのでしょうか?公園内を歩き周り、大師像を見つけて

そちらに向かうと池があり、鴨やコイが泳いでいました。ホッとしました。

ですが、肝心の湧き水はチョロチョロと流れているだけでした。ここにも渇水の影響が出ていました。

ここに俳句ポストがありました。俳句ポストというのは松山市内にいくつもあり、自由に俳句を投函

できるものです。さすがに正岡子規を生んだ俳句の町・松山市。歴史と文化を感じます。

奥の院「杖ノ淵(じょうのふち)」 湧水井戸 俳句ポスト

とりあえず、少し水を飲んで喉を潤し、先に進みます。

これまた余談なのですが、この湧水井戸を使った美味しくて人気のある「たこ焼き店」があると聞いて

いましたが見当たりませんでした。コロナ前の情報なので変化があったのかも。

杖ケ淵名水の湧水地から次の49番浄土寺へ向かいます。次の寺までは約3km。このくらいの距離

が良いです。

一旦県道に戻り北に進みます。150m程行くと、左側に大きな看板があります。ここは「お好み屋」

という店で、ここのおばちゃんからいろいろなお遍路情報を得られるそうです。今日は休みでした。

その先で左に入り、クランク状に右左と曲がり、もう1回右に曲がった所で真直ぐの道になります。

狭い道ですが結構車が走っています。そこからは、田舎の田園風景の中の道といった表現がぴったり

の遍路道を、約3km直進で進みます。途中、小野川に架かっている橋の名前は「遍路橋」でした。

途中に大師堂がありました。遍路の案内の石柱も建っていました。

大師堂 へんろ石柱

このあたりから、愛媛県最大都市「松山市」の市街地の雰囲気が出てきて、道の周囲は多くの住宅

や商店・飲食店が立ち並ぶ街並みになってきます。道に歩道がない区間もあり、交通量も多いので

結構怖いです。

もう1度クランク状に右左と曲がると、右手にたかのこホテルがあります。ここも宿泊地の候補で

した。隣にたかのこ温泉があります。その先で伊予鉄道の踏切を渡ります。昨日タクシーを降りた

後に電車に乗った鷹ノ子駅はすぐ近くです。

伊予鉄道は、松山市内に路面電車を走らせている会社であり、松山市内に入ってきたという実感

がわきます。この踏切から200mの所に49番浄土寺があります。山門が見えました。

歩いている道は住宅が立ち並ぶ細道で、横道もたくさんありますが、浄土寺の山門まで一直線に

道が残っています。昔の参道跡なのでしょう。

12:20に49番 浄土寺に到着。

仁王門は大きなもので、途中からも見えて目印になります。仁王像とともに千羽鶴が奉納されて

いました。何か謂れがあるのでしょうか?

仁王門前にて 仁王像

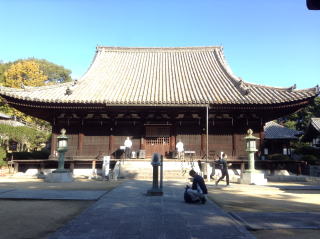

仁王門をくぐり20段ほどの階段を上ると、すぐ先にある本堂は、重要文化財に指定されています。

本堂は文明16年(1484年)建立だそうで、確かに歴史を感じる建物です。和風と唐風が折衷した

簡素ですが本瓦葺き、寄棟造りで荘重な建物です。本堂の内陣にある「一間厨子」も創建当時の

ものだそうです。その他にも阿弥陀堂や観音堂、鐘楼がありました。

この浄土寺は、名前のとおり浄土教の先駆者「空也(くうや)上人」ゆかりのお寺として有名です。

空也上人は平安時代中期の僧で、元々は天台宗の僧でありながら複数宗派と関わりを持つ超宗派的

立場で、全国各地をまわり「南無阿弥陀仏」の名号を唱えながら道路・橋・寺院などを造るなど社会事業

を行い、民間浄土教の布教に努めました。本堂に「空也上人像」が安置されており、国の重要文化財に

指定されているそうです。

本堂 大師堂

鐘楼

もう一つ、この見どころスポットは、裏山の奥の院にある「八十八ヶ所参り」です。本堂向かって左側の

「阿弥陀堂」「愛染堂」の裏側に進んでいくと、本堂の裏山の斜面に沿って墓地になっており、そこの階段

道を登っていくと、奥の院「牛之峰地蔵堂」があります。

阿弥陀堂と愛染堂

急坂ではありますが、階段が整備されていて、5分も歩けばたどり着きますので、ぜひ立ち寄ってみて

ください。低いとはいえ山頂かあり、そこに木に囲まれた中の「地蔵堂」があります。その奥に八十八体

の仏像が並び「八十八ヶ所参り」ができるようになっています。と言いつつ私たちは寄りませんでした。

境内はコンパクトでしたが、町中にあるにもかかわらず、寺全体が凛とした落ち着いた雰囲気でした。

ここまで快調なペースで歩いてきましたのでここで一休みです。

巡拝を終え次に進みます。12:40に出発です。次の50番繁多寺まで1.5km。ほんのひと歩きです。

余談ですが、入った時は気づきませんでしたが、仁王門の横に「佛足跡」がありました。

山門を出て西に向かいます。幅の狭い車道沿いの遍路道を進みます。車が来たときは要注意です。

100m程で日尾八幡神社前の五差路の交差点に到着。ここを右に曲がり、県道40号線を進みます。

この辺りの右手にいよてつ健康ランドがあるはずなのですが、建物も看板も見当たりませんでした。

この後、道というか路地裏というか、本当に狭い道を通りました。写真のようなはじめてみるマーク

入りの遍路標識がたくさんあり、そちらに従って歩きましたが、これがなかったらまず間違いなく迷った

でしょう。というか、この印がなければ進めないような細い路地もありました。何度も右に左に曲がり

ました。

この辺りは完全に住宅地の中になります。周りで普通に生活している人の横を歩くのは変な気分です。

車も多いので危険です。何より遍路をしている感覚がなくなりますので、あまり町中を歩くのは嬉しくあり

ません。飲み物などの入手が楽になるのでその点はよいのですが。

途中で、久米霊園の中を通り抜けます。霊園の入口のところに大きな看板があり、「遍路道 50番

繁多寺」とありましたので安心して通れました。この看板がないと「道を間違えたのでは?」と思うかも

しれません。本当にお墓の中を抜けていく道でした。

この霊園の入口の事務所ですが遍路小屋が併設されていました。

はじめてみる遍路マーク 案内標柱

前方にため池の堤防が見えてきました。緩やかな坂を登ると、ため池の畔のある50番繁多寺の山門

が見えます。山の中腹の池のほとりののどかな風景の中に溶け込むように建っています。

ため池の畔ですが、淡路山の中腹に位置し、標高80mの高台?に寺があります。13:00到着。

そのおかげで松山市街やその先の瀬戸内海まで一望できる景色を楽しむのに絶好のロケーション

で、山の豊かな自然に抱かれた境内は「景観樹林保護地区」にも指定されているほどです。

ここの山門は小振りのシンプルな山門です。10段ほどの石段を登り、山門をくぐると、鬱蒼とした

森の中に囲まれた境内があります。ここの境内はかなり広いです。

50番繁多寺の山門 境内

砂利道の境内をまっすぐ進んで20段ほどの石段を登ると本堂に着きます。右奥に大師堂という

標準的な作りです。本堂の手前左になぜか小さな鳥居がありました。その奥に歓喜天を祀る聖天堂

がある為だそうです。

この歓喜天は、江戸時代に徳川家の帰依を受け、四代将軍「家綱」が念持仏としていた3体のうちの

1つで、厄除け・夫婦和合・商売繁盛などにご利益があるといわれ、多くの祈願者が訪れているそう

です。

本堂手前の鐘楼(ここは鐘つき堂というのだそうです)の天井絵は、中国において孝行に優れた

24名を賞した「24孝」をモチーフにしたものだそうです。色彩豊かな絵でした。(写真は失敗しました。)

本堂 大師堂

鳥居とその奥に歓喜天を祀る聖天堂 鐘楼

納経所は山門手前の左側の上にありました。 巡拝を終えてお寺を後にします。

山門の所で1礼した時に思い出しました。「水曜どうでしょう」の第3回四国遍路の旅・逆打ちの回で

四国遍路旅の途中でミスターと安田さんと別れて一人で旅をしていた大泉洋さんにリーダーが合流

したお寺でした。(帰って録画を見直して間違いないのを確認しました。)思えば四国遍路をやろうか

と最初に思い立ったのがこの番組を見た時でした。あれから20余年、しっかり歩いております。

13:20に出発。次の石手寺までは2.7kmです。山門前を右に進み、ため池沿いの道を下ります。

この下り坂の真正面に松山市内と瀬戸内海が望めます。松山市内は平坦地なのですね。四国最大

の平野なのが良くわかります。もちろん松山城も見えます。標高80mとはいえ、なかなかの景色です。

松山城の手前の鉄塔が邪魔です。

中央の小山の上が松山城

先に進みます。このあたりは完全に市街地に入っていて、交通量も多く、おまけに道幅も狭いので

かなり危険です。パチンコ屋等があり、遍路の風情など全くありません。

お寺に貼ってあった地図では北西に進んで右に曲がると一直線になっていたのですが、実際の遍路

標識に従って歩くと、途中で県道を離れ、迷路のような住宅街の中の道に入ります。何度も左右に

曲がる道でした。何度曲がったかわからないくらい曲がりました。交通量は格段に少ないのが唯一の

利点でした。

この道をしばらく歩くと、再び県道40号線と合流。ここからはほとんど一直線に進みます。こちらは

相変わらず交通量が多いです。

500mほど進むと道幅が広くなりほっと一安心。さらに1km進み、13:47に石手川に架かる派手な

装飾がされたその名も「へんろ橋」を渡ると、石手寺はすぐそこです。

前方の山の上に巨大な弘法大師像が見えています。あそこが石手寺の裏山になります。

道の正面突き当りのT字路の交差点の先の巨木が石手寺です。13:55に到着。

石手寺

この寺は衛門三郎に縁の深い寺ということで入口には衛門三郎の象がありました。

衛門三郎の像

仁王門への石畳の参道には仲見世もあります。仏具店や飲食店など多くのお店が軒を連ねています。

道後温泉近くだけあって人も多いです。ここの仲見世には屋根があります。

余談ですが、その中の1件に「五十一番食堂」という店があります。うどんや中華そばなど麺類を中心

にした食事ができる食堂なのですが、名物は店先で焼かれている「やきもち」です。

その昔、農家の人々が石手寺に奉納したお米を有効活用するために米粉にして「やきもち」を作った

ことが始まりとされ、「五十一」の焼印がおされている石手寺の名物です。もちろん食べようと思い

ましたが丁度売り切れていました。これから焼かないといけないとのことでしたので諦めました。

仲見世通り

仲見世商店街 仁王門に続く参道

この寺は見どころがたくさんあります。四国随一と言われる国宝・重要文化財のある寺です。

まず最初は国宝の仁王門です。その高さは7mあり、三間一戸楼門、重層入母屋造本瓦葺きで文保

2年(1318年)に建立されたもので、屋根の反り具合が大きく手を広げた力士のごとき堂々とした

たたずまいの鎌倉期建築の特徴がよく現れているのだそうです。さすがに重厚な作りです。その門で

左右でにらみを利かす仁王像も2.5mと大きく、迫力があります。運慶の作だそうです。

門にかけられていたわらじも巨大で、今まで見た中で一番大きかったです。

仁王門前にて

仁王像 大草鞋 鐘楼

次に重要文化財は6堂。本堂(本瓦葺き、正面側面とも五間)と単層入母屋造りの仏堂も鎌倉末期の

建立です。石段途中の三鈷杵や住職直筆の書の石柱がインパクト大です。鐘楼は袴腰造で元弘3年

(1333年)の建立。銅鐘は総高104.6cm、口径59.8cm、鋳銅製で建長3年(1251年)の作。

三重塔は鎌倉時代末期の建立。護摩堂は室町時代初期の建立。訶梨帝母天堂は鎌倉時代末期

建立だそうです。まさに文化財のオンパレードです。

その他にも阿弥陀堂、弥勒堂、水天、弁財天、穴地蔵、十楽殿、一切経堂などが建ち並ぶ境内は

まさに堂宇の宝庫です。

本堂(大きすぎて近景は撮れませんでした) 鐘楼

三重塔 弥勒堂

一切経堂

本堂の手前には巨大な五鈷杵が建てられていました。弘法大師像もありました。

本堂と手前の五鈷杵 大師像

大師堂 阿弥陀堂

知恵の輪 マントラ洞口入口

そのほかにも遍路が渡ると足が腐る言われる「渡らずの橋」や、徳島県でも像があった遍路の元祖

と言われる衛門三郎の像があります。

23回目の巡礼でようやく弘法大師と出会うことができた衛門三郎ですが、すでに病で命が尽きる間際

で、「来世には河野家に生まれ変わりたい」と空海に託し、空海は衛門三郎の左手に「衛門三郎再来」

と書いた石を握らせたそうです。

それからしばらくたった寛平4年(892年)に河野氏に生まれた子どもが左手を固く握って開こうと

しないので、「安養寺」の僧が祈願をしたところやっと手を開き、「衛門三郎」と書いた石が出てきたこと

から、この子を衛門三郎の再来として、石は「安養寺」に納められ、そして「石手寺」に改名したそうです。

ということで、石手寺は衛門三郎と関わりが深く、衛門三郎関連の史跡がいくつかあります。

生まれ変わった時に握っていたという小石が寺宝になっているそうです。境内にある宝物館には、

衛門三郎ゆかりの品をはじめとして、1000点以上の展示があるそうです。

本堂の左奥にマントラ洞窟というのもがあり、これは金剛界と胎蔵界をあらわしているとのことで、

中に入ってみました。洞窟内で二手にわかれる道になっています。左に進むと裏山の方に抜けるそう

なので右に進みます。

真っ暗な洞窟を進むと一番奥に何か祀られているようですが暗くてよくわかりませんでした。別の出口

の方向に進むと大師堂の裏側に出ました。これで厄払いができたということになるようです。

ちなみに鬼子母神がこの寺の本尊です。子授け鬼子母神が祭られていて、安産祈願のお寺としても

有名だそうです。

石手寺は、国宝になっている山門をはじめ重要文化財も多く、それらを見物しにお遍路さんだけでは

なく、たくさんの観光客が訪れます。そのため境内はかなりの人で混んでいました。明らかに遍路では

ないと思われる方も多かったです。そのおかげか納経所は誰もいなくてすぐに御朱印を頂けました。

松山の観光名所である日本三大古湯のひとつ「道後温泉」から徒歩圏内であることもあり、世界的に

有名な観光ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で1つ星を獲得するほどの観光地としても

評価が高いお寺です。

余談ですが、堂宇が多いことから八十八ヶ所霊場の中で、もっとも浄財箱の数が多い札所らしいです。

巡拝を終え、寺を出て道後温泉に向かいます。

普通は、お寺門前の県道187号に戻って西方向に進むのですが、実はもう一つ道があります。

遍路地図「四国遍路ひとり歩き同行二人」をよく見ると、道後温泉方面には2ルートあり、石手寺の

裏山方面に登っていくルートが示されています。

裏山遍路道の入口は、本堂のすぐ左側の「マントラ洞窟」と、いかついお面や不思議な石が並ぶお堂

の間にあります。

山四国登り口

マントラ洞窟を抜けても山の裏側に出ることができますがこちらを登ります。

遍路道入口は、「山四国登り口」の入口と共通です。「へんろみち保存協力会」の道標が立っています

ので、わかりやすいと思います。私達はこちらを通りました。

ところがこの道は結構急な階段でした。道沿いに八十八箇所の本尊の石仏が祀られていましたが、

見ている余裕はなく必死で登りました。幸いなことに、標高差40m程で山頂まで5分程度の距離でした。

石段の一番上に展望所があり、途中で昨日越えた三坂峠が見えるところがありました。

三坂峠方向

階段を登りきるとミニ八十八ヶ所参りの仏像が並んでいるクネクネで分岐が多い細道を進みます。

ほとんど水平の道になります。その先で分岐があり左右に道が分かれています。

ここを右に進むと奥の院に行けますが、今日はパスして左に進み道後温泉に向かいます。

実はこれが失敗でした。この先の奥の院「愛宕社」は境内からここまで来た最大のご褒美となる、

松山市南部の市街地を一望する素晴らしい景色を見ることができます。

もう一つ、愛宕社のすぐ横から隣の山の頂上の弘法大師像を拝めます。これだけ大きい像(高さ

16mで日本一の高さを誇るそうです。体は中国、顔はインドの方向を向いているとのことです)

ちなみに、この像は「日中友好弘法大師像」だそうです。

その他にも境内から少し下ったところに「マントラ塔」、「苦行釈迦像」、「閻魔堂」などがあり、先程の

お寺の境内とは一味違った神秘的な空気が流れる場所があったそうです。

石手寺に参拝してもここまで来ないと気がつかないので、来ない方が多いそうです。

正直帰ってきてからこのことを知り、「しまった」と思いました。ですがこの時は疲れもあり、速く宿に

着きたい気持ちが強く、ま、仕方ありません。またの機会があるでしょう。

裏山の未舗装路を抜けて遍路道は左方向に進みますが、ほんの5分ほどで舗装路に合流します。

その先で湯月公園のテニスコートがあり、それを通過すると、松山八社八幡の1番社で国の重要

文化財に指定されている八幡造の本殿が見事な「伊佐爾波(いさにわ)神社」の裏口がありますので、

こちらも時間に余裕があれば立ち寄るとよいと思います。

伊佐爾波神社の横の道を下っていけば、道後温泉の温泉街にたどり着きます。

坂の下に今夜の宿にぎたつ会館が見えています。ホテルに14:45に到着。

今日は丸1日歩いて足がパンパンです。

ここで別行動をとりました。Mさんは散策に、Iさんは道後温泉本館周辺の散策、私は駅前を少し散策

して買い出しをしてホテルに戻りました。

駅前の坊ちゃん電車

早速入浴と行きたいところですが、お風呂は16:00からです。ほどなくIさんも戻られたので

軽く宴会です。しばらくしてMさんもホテルに到着。軽く飲んで温泉です。

この温泉は名湯の道後温泉からの引き湯なので霊験あらたかです。その道後温泉の本館はおそらく

超がつく満員でしょう。

これまでに2回入浴したことがありますが、湯舟はイモ洗い状態でした。正直又入りたいとは思いま

せん。ここで同じお湯に入れるならそれで十分、名よりも実です。

余談ですが、道後温泉本館は改装工事中で大きな鉄骨の屋根が覆っていました。

ちなみに、来年から入浴料がかなり高くなるそうです。

入浴後食事に出かけます。「いよ狸」というお店で道後温泉の近くに新しくできた道後温泉の別館の

飛鳥乃湯の隣です。(現在は別館が2つあるくらい混んでいるようです。本館はそれほど収容能力が

ないので造ったのでしょう。)

道後温泉は人・人・人です。どのお店も満員のようです。この日も店を予約しておきましたがこれが

大正解でした。

夜の道後温泉 朝の道後温泉

飛鳥乃の湯

昨日と違い、このお店は味もお酒も店員も満点でした。珍しいカメの手やチャンバラ貝等の珍しい

料理や松山の鯖寿司も出していただきました。お酒も地酒が美味しかったです。ついつい昨夜の店と

比べてしまいました。

道後の夜を楽しみ、愛媛の幸を味わい、大満足の夜となりました。

宿に戻り、21時に爆睡しました。

4日目

朝6:00に起床。7:00から朝食を済ませ、7:20に出発。次の52番太山寺に向かいます。

余談ですが、駅前から道後温泉までは立派なアーケード街になっていました。前回来た時よりも

新しく立派になっていました。

ここ道後温泉から52番札所「太山寺」へは約11kmの道のりで、遍路地図「四国遍路ひとり歩き

同行二人」には複数のルートが示されています。どれを歩いても2時間半ほどかかります。

道後温泉の中心のアーケードの商店街を抜け、松山城の北側を通り、西方向に向かいます。この辺り

は町中の道路で遍路道ではありません。

途中で種田山頭火の終の棲家「一草庵」に立ち寄りました。7:50。昔風の建物が建っていますが、

これは再建されたものだそうです。その他にもいろいろ施設が造られていて観光地化していました。

種田山頭火終焉の地「一草庵」

道沿いに用水路のような川がありますが、本当にきれいな水が流れています。

途中で松山大学のキャンパスの横を通りました。そこに「ロシア兵の墓」がありました。日露戦争の

時のものだそうです。思わずウクライナとロシアの戦争を考えてしまいました。

途中で公園の中を抜ける遍路道もありました。ちゃんと公園の中を通るように遍路マークがついて

いました。8:55。

柵に遍路マークあり

市内を横断しJR三津浜駅の横を通り、その先で踏切を渡ります。9:00。

その先で右に90度曲がり、北方向に方向転換。正面い山が見えます。おそらくあの山の中腹が

太山寺です。あと4km位でしょうか?

小さな山を時計回りに迂回し、県道183号線まで来るとお寺はもうすぐです。

県道183号を歩いていると、いきなりプロゴルファー「松山英樹」の大きなパネルに遭遇です。9:35。

余談ですが、松山英樹さんは名字が松山で出身地もこの松山だそうで、この打ちっぱなし練習場で

幼少期に練習をしていたんだそうです。

元々は違う名前ったのですが、松山さんの活躍もあって、2013年に「HIDEKI GOLF GARDEN」として

リニューアルオープンしたとのことです。

HIDEKI GOLF GARDEN

松山さんは、中学・高校は遍路で通過してきた高知県の「明徳義塾」のゴルフ部で腕を磨いたそうで、

四国から世界に羽ばたいて活躍しています。その明徳義塾は36番札所「青龍寺」近くで、大相撲の

元横綱「朝青龍」もこの学校の出身です。

ゴルフ練習場前で左に入り山の方に入ります。ですが、風に潮の香りが混じり、海の近くに来たことが

わかります。

道路上に大きな看板があります。もうすぐです。

52番太山寺と53番圓明寺の案内板

突き当たりの左側に門があります。9:40に52番太山寺に到着、というわけではありません。

このお寺は門が3つあります。最初の一の門は冠木門に切妻屋根を架けた簡素な門ですが、

門の所にバス停があり、門の下を普通に車が通っています。門の先には民家が並ぶ道路があり、

参道というより道路と言った方が正しいように思います。45番の大寶寺もそうでしたが、ここは総門

でお寺はまだかなり先です。

一の門 門横の石柱

この一の門から本堂までの参道は約800mあります。300mほど進んだ道路の突き当たりの階段

の先にあるのが重要文化財の二の門(仁王門)です。入母屋造本瓦葺き三間一戸八脚門という単層

ですが、どっしりとした風格があります。鎌倉時代の建立だそうです。金剛力士像がにらんでいます。

二の門(仁王門) 仁王像

門の手前にある石柱の横に「本殿まで570m」と書かれていました。

門をくぐって先に進みます。その先に駐車場と納経所がありますが、写真の看板が置かれています。

本堂は250m先と書かれています。確かにお参りする肝心の「本堂」が見あたりません。冗談ではなく、

本当に250m先のようです。

これまでの中で一番本堂と納経所が離れているお寺です。多分八十八個所随一ではないでしょうか?

石柱 納経所前の看板

納経所からの登り坂が実に厳しいです。今回の遍路の中で一番きついのではと思います。本当に

案内看板の通りに250m程の参道を歩き、ようやく本堂に登る階段の下に到着しました。9:55着。

ここには鳥居があり、その先に仏像とさらにその先に弘法大師像があります。

神仏合体というかごちゃまぜの感じがしますが、これもまた良しでしょう。

左に鳥居 中央に仏像 右に弘法大師像

最後に長い石段があり、登り切った所に三の門があります。3つも門があるのは珍しいです。

門には仏像(おそらく対なので仁王像だと思います。)もありました。

三の門への石段 三の門

門の中の仏像(仁王像?) 境内からの三の門

40段の階段を登り、山門が出迎えてくれた先は、意外とコンパクトな境内です。

門をくぐると、正面にどっしりとした国宝の本堂があります。屋根は入母屋造本瓦葺きで、桁行7間

(約17m)・梁間9間 (約21m))もあり、愛媛県下の木造建築物では最大、真言密教の本堂としても

最大級で、国宝に指定されています。確かにこれほど大きなお堂は初めて見ました。

また、四国霊場の中でも2番目に古いものだそうです。太山寺の縁起は、飛鳥時代の用明2年

(586年)にさかのぼるそうです。

7体の十一面観音像は、代々の天皇が納めたもので、重要文化財です。

大師堂は、本堂手前の参道途中の、左の階段を登ったところにあります。

本堂 大師堂

本堂の右手前には鐘楼堂があります。室町時代のものだそうです。ここには地獄絵があり、格子の

隙間から覗いてみることができます。その上部に鐘がありますが、ここは上に登らず、ここから紐で

鐘を鳴らせる構造になっていました。

鐘楼 鐘楼内部

境内にはその他にも珍しい聖徳太子堂があり、受験シーズンは入試祈願に大勢が訪れるそうです。

聖徳太子堂の横には「亀の石」と呼ばれる、昔力比べに使われたという石が置かれています。かつては

大中小の3つあったそうですが、現在残っているのは中1つのみ。中とはいえ重たくて持てそうにありま

せんでした。

真野長者堂 亀の石 後ろが聖徳太子堂

巡拝して、次の53番圓明寺に向います。今度は約2,5m。ここまでの10kmに比べればすぐです。

と思っていたのですが、すでに時間は10:00です。お寺をもう一つ打つどころか、お寺の近くにある

伊予和気駅発の電車が11:01発。こちらに間に合うかどうかもぎりぎりになってきました。

この電車に乗り遅れると指定席を取ってある特急に間に合いません。

納経所に立ち寄り御朱印を頂き、10:25に一の門まで戻り、県道138号線を北東方向に向かいます。

このルートが正規の遍路道と書かれた本もありますが、勝岡八幡神社経由のルートもあるそうなので、

どちらが正なのかわかりませんが、私たちは前者を選びました。道に迷うわけにはいかないので、なる

べく大きな道路沿いを選びました。

道がわかりにくいと聞いていましたが県道はそのような事はなく、30分ほどで駅の手前のコンビニ

に到着。ここで昼食を買い込んで駅に向かいます。

残念ながら53番円明寺は次回という事になりました。

伊予和気駅に10:50に到着。間に合いました。切符を購入して松山駅に向かいます。

ちなみにこの駅は昔の洋風建築をイメージした凝った造りで目を引きます。

ですが、ほとんどの部分を鉄板焼き屋「すみれ」が占めています。駅舎の部分は写真の左端の部分

だけです。お店は繁盛しているとのこと。最近駅の無人化が多くなっていますが、こうした利用方法も

あるという良い事例でした。

次回ここで待ち合わせになったら、昼食に利用しても良いかもしれません。

伊予和気駅

巡拝を終え、ようやく今回の旅を終えることができました。8寺が集中していた松山市の札所巡りも

(円明寺は時間の都合で打てませんでしたが)7寺を打つことができました。

今回はここで打ち止めです。

電車に乗り松山駅に向かいます。

松山駅は大混雑でした。指定席を取っておいてよかったです。電車に乗り、帰路につきました。