今回も、三人とも別々のルートで四国入りします。

私は前日に熊野古道紀伊路の大阪府内の区間を歩きました。(詳しくは熊野古道紀伊路をお読み

ください。)

その後、前回と同じく大阪南港から東予港へオレンジフェリーという会社の船で四国入りです。

1日目

前回に引き続きフェリーの旅はよかったです。狭いですが個室でしたし、広いお風呂もあります。

昨日は熊野古道紀伊路の大阪府最後の区間を歩きました。ついでにと言っては何ですが、西国

三十三カ所の五番葛井寺も打ちました。その疲れをお風呂で癒し、ゆっくりと休めます。

ぜいたくを言えば部屋に窓があれば言うことなしだったのですが、流石に無理というものでしょう。

出航は22:00でしたが20:00には乗船でき、展望風呂(すでに外は真っ暗でしたが、大阪港の

夜景は見れました。)で汗を流してゆっくり就寝。

オレンジフェリー

朝6:00に入港して、6:20発のバスで松山駅まで向かいます。

7:35に到着。ここから内子駅まで列車に乗り換えて旅が続きます。列車の時刻まで少し時間があり

ますので駅前のお店で朝食です。前回は駅蕎麦のお店でしたので、今回はパンにしました。こちらも

美味しかったです。

松山駅を8:45の普通列車でのんびりと内子駅を目指します。時間は十分にあります。お二人とは

今回も別々に四国入りして、内子の道の駅で待ち合わせです。

Mさんは昨日飛行機で移動し、今朝大坂からの四国入りです。

Iさんは前日に九州は別府に立ち寄られて、今朝の宇和島運輸フェリーで八幡浜経由で来られます。

今日の集合時間は13時です。

松山駅で新型の8600系特急を見ました。なかなかこの列車に乗れません。

8600系特急

内子駅に9:58着。駅から約3km程離れた「道の駅 フレッシュパークからり」で集合予定ですので

そちらに向かいます。もちろんこの区間も遍路旅です。

この内子町から、44番大寶寺のある久万高原町まで約36km。この区間は途中に宿がほとんど

ない遍路宿過疎地帯です。幸い、先達の石坂さんに教えていただいた「いかだや」が予約出来たため

今日は約12km歩けば宿に着けます。

宿の他に、コンビニやスーパーは無いそうなので、ここ内子を出発前に明日の昼の食料等を買って

おきます。

内子町の古い街並みを少し観光しながら歩きます。10分ほどで「内子座」という、芝居小屋に到着。

内子座とは、この内子町が木蝋や生糸などの生産で栄えた大正5年(1916)、大正天皇の即位を

祝い、芸術・芸能を愛好する人々が建てた芝居小屋です。木造2階建て瓦葺き入母屋作りで、回り舞台

や花道、すっぽんと呼ばれるセリ、枡席などを整えた劇場で芝居などが盛んに公演されました。

その後映画館などに改装され、最後は老朽化のため取り壊されるところ、町並保存事業により、

昭和58年(1983)年~60年(1985)に復原され、同年10月劇場として再出発を果たしました。

今では、町内外の芸術文化活動の拠点として活用されています。平成28年(2016)には創建

100周年を迎えました。壊さないで本当に良かったです。この町の歴史を語るうえで重要な建物です。

その証拠に、この日も外国からの方がたくさんおみえでした。

この内子座は最初から民間経営で株式会社が運営していました。そのため、屋根の上にまねき猫

ならぬまねき狐が置かれていました。

内子座外観

屋根の上の狐の置物

階下のセリや通路

格子天井 内観

二階席 舞台

芝居などをやっていないときは入場して観光することができます。ガイド付きで詳しく説明していただき

ました。ここは訪れる価値ありです。是非立ち寄られることをお勧めします。

余談ですが、この内子町はドイツのローテンブルグ市と姉妹都市を結んでいるそうで、偶然そちらの

市長さん一行が内子座にいました。

そのあともしばらく町内を散策。江戸時代から続く酒屋や、この町の繁栄の原動力になった木蠟の

お店もありました。

古い街並みを見学して喫茶店で一服。このお店も大正時代に建てられたものだそうです。

明治創業の酒屋 石柱の標識

街並み保存地区

この時メールが入り、IさんMさんと連絡が取れました。

国道56号線の下をくぐると「道の駅 フレッシュパークからり」があります。待ち合わせの店が見つ

からず、ここで昼食を済ませました。最初は内子の喫茶店のママさんに教えてもらった本場ドイツの

ソーセージにしようかと思ったのですが値段を見て思わず腰が引けてしまいました。

出店がいくつか店を開いていましたが、特に食べたいものがなく、パンを買って食事にしましたが、

今日は朝もパンで続いてしまいましたが仕方ありません。食べた後で店内を回ってみたら、お弁当も

売っていました。

食料は少し手前にあったコンビニで購入しました。

ちなみに、この道の駅は全国の1,000ヶ所以上ある道の駅の中で6カ所のみの「全国モデル道の

駅」に選ばれた道の駅です。この道の駅は、小田川と中山川が合流する中洲のような地形の場所に

あって、川沿いのテラス席からの眺めが良かったです。流れは綺麗でした。魚影もかなりありました。

底まできれいに見えるほど水が澄んでいました。

魚影と同じように道の駅には人も多かったです。

道の駅ではこの辺りの名産の、柿や梨などがたくさん売られていました。

小田川の流れ

IさんとMさんと無事に合流。約1ヶ月ぶりの再会です。13:00出発。

三人揃ったところで出発。内子町中心街を過ぎると、どんどん山の中に入っていきます。

周りの山の木々は色づき始めていました。ただ少しまばらの感じがしました。

小田川沿いの国道396号線を1時間ほど歩くと長岡山トンネルをくぐります。14:15。

トンネルの中は涼しいのですが車が多くてうるさくてかないません。

出口を出たところにお遍路さん用の無料宿泊所がありました。なかなか立派な建物です。中は見ま

せんでしたが、設備は整っていると思いました。

お遍路無料宿

その向かい側にある無人販売所の横の椅子に座らせてもらい、10分ほど休憩しました。

それにしても暑いです。今日も夏日だそうです。3人とも上着を脱いでTシャツ姿で歩きます。

途中の果樹園では柿・梨・みかん・キウイなどが栽培されていました。先程の道の駅でも山と積まれ

ていました。

そこから長閑な道を20分ほど歩き和田トンネルを越えると、落ち着いた街並みの大瀬の集落に

到着。ノーベル賞作家大江健三郎氏の故郷だそうです。もう一つ有名なのが柿だそうです。道沿いに

無人販売所がいくつもありました。

途中に製果集積場があり、軽トラが柿などを積んで集結していました。ですが時間が遅いせいか

販売所にはほとんど残っていませんでした。それから、柿の木があまり見られません。どこか別の所

に果樹園があるのでしょうか?

14:45に国道を離れて尾瀬の集落に入ります。

川に橋がかかっているところに遍路小屋がありました。小屋で一休みします。15:00。

遍路小屋

この小屋で完全遍路装備の外国の女性の方がいました。(この方は同じ宿でした。)沢山の外国

の遍路の方とお会いします。遍路も国際的になったものです。

一休みの後先に進みます。小さいながらも昔風の建物に統一された町並みには商店街があり、

このような山奥でも昔から住んでいる方はいらっしゃるんだなと、失礼ながらしみじみ思いました。

もっとも昔は交通の要衝だったのでしょう。

道沿いに面白いものを見つけました。新聞をまとめて入れることができる新聞受けです。個人の

名前が書かれていましたので、ここに入れてそれを取りに来るのでしょう。配達を合理化したのですね。

マンションの1階の集合型郵便受けと同じですね。(この新聞受けは、この後2回ほど目にました。)

大瀬の町並み 新聞受け

伊予青石を積んだ石垣が数か所見られました。

家の前にハロウィーンの飾りをした家がありました。新旧が入り混じっています。

その先に次の遍路小屋もありました。この区間は遍路小屋が多かったです。15:55。

ハロウィーン 遍路小屋

いったん国道に合流し、その先で国道から分かれて旧道に入ります。

道端にコキアが見事に色づいていました。茨城県には数万本の大群生のコキアがあり大人気だそう

ですが、ここのコキアは本数が少ないだけで色鮮やかさは負けてはいません。(ですがはっきり言って

雑草のような生え方でした。)

町中への分岐 道端のコキア

道路横で柿を収穫されている農家の方がいました。枝はさみと袋がついた物で、枝を切ると柿の実が

そのまま袋に入る仕組みです。高い所の実はこうして取るのですね。私の田舎にも柿木がありましたが、

長い脚立で上に上がって実を捥いでいました。

その様子を眺めていたらお接待で柿を5個もいただいてしまいました。物欲しそうな顔をしていたので

しょうか?様子を見ていただけなのですが。

この時横を先ほどの外国人の女性の方が通り過ぎたので、1個おすそ分けしました。お接待を英語

でなんと説明しようかと考えましたが、お接待で通じました。確か前に見た海外の方向けの本にも

「OSETSUTAI」という単語が出ていました。

日陰に入ると少し涼しく感じるのは、さすがに11月と言ったところでしょうか?

日もかなり傾いてきました。傾き始めるとあっという間に暗くなります。特に山中では。ですのであまり

のんびりはできません。

大瀬の集落から2kmほど進んだところに「千人宿記念大師堂」があります。

この地で長くお遍路さんにお接待や善根宿を提供してきた山本さんが、昭和5年に千人宿泊を記念して

古くからあった大師堂を建て替えたのが「千人宿記念大師堂」とのことで、現在も代替わりして維持管理

を引き継がれているそうです。大師堂内は8畳一間のスペースに寝具も用意してくださっていて、野宿派

の遍路の方にはとてもありがたい環境です。お大師さまに見守られながら、一夜宿をお借りできます。

大師堂のすぐとなりの「やなぜうどん山本商店」さんが管理をされているので、利用の際は一声掛けると

OKなのだそうです。

千人宿祈念大師堂(宿泊可)

そこから10分ほど進んだ所に今夜の宿「いかだや」があります。16:20着。

小学校の跡地にこの地区の旧家を模した家を建て、宿にしているそうです。徳島で泊まった宿や

室戸岬の手前にある廃校水族館もそうでした。廃校が再利用されているのは良いのですが、それだけ

子供が少なくなっているということです。

部屋は八畳二間で広いです。お風呂が狭いのが玉に瑕でしたが贅沢を言ってはいけません。

洗濯はお接待で無料でした。

この日は私たちの他に先程休憩所で会った方が同宿でした。フランス人で単独行の女性です。

よく一人で異国を歩けるなと思いましたが、それだけ日本は治安が良いと信用されているのでしょう。

でも予約でトラブルがあった様で、彼女は日本語が話せなかったので通訳のまねごとをさせてもらい、

無事に宿泊できました。日本の評判を落としたくありませんので、少しだけ協力させてもらいました。

余談ですが、この宿の食堂には囲炉裏が2ヶ所ありました。飾りではなく、鮎の塩焼きや鍋料理の時

には実際に使うのだそうです。

私は個人的に囲炉裏や薪ストーブのある家にあこがれていますので、よかったです。

今日は囲炉裏は使わずに、囲炉裏の上にガラス板を置いてテーブルにして食事をしました。

先程の女性の方も一緒にいろりを囲んでの食事になりました。

食事は地のものを中心に量が多く、味も美味しかったです。鮎の塩焼きにだんごの入った芋炊き汁、

野菜の天ぷらなど食べきれないほどで満腹になりました。

〆のうどんを食べるのが大変でした。さらにごはんもと言われましたがさすがに無理でした。

豪華な夕食

囲炉裏

余談ですが、この宿は食事を作って片付けるまでは地元のお母さんがいるのですが、そのあとは

私達、客だけになります。性善説というか、テレビなどの備品は大丈夫かと心配してしまいます。

今日はお酒は控えめに、21時に就寝しました。寝る前に外に出てみたら満天の星空でした。

2日目

朝5時過ぎには目が覚めてしまいました。

6:30から朝ごはんも美味しくしっかりと頂きました。これで1泊2食で8,000円かからず。超がつく

お得な宿でした。

おまけに昼食用のお弁当も作って頂けるそうです。予約した時に確認すれば、内子で買って運ばなく

てよかったのにと思いましたが後の祭り。確認は重要です。

7:05に出発。今日は難所の峠越えが2つもありますので気を引き締めて出掛けます。

朝食 宿全景

7:10出発。まずは小田川沿いの綺麗に整備された国道379号線を歩きます。

渇水で水の少ない川

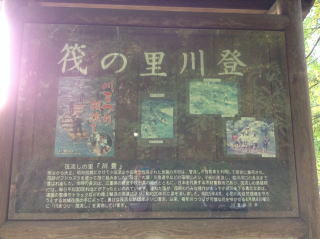

1kmほど進むと下の写真の看板の所に着きました。

かつてはここで筏を組み、川を下ったのでそうです。数年前からその川下りを復活させ、観光に利用

しているそうですが、今年は異常渇水で運行できないそうです。川を見ると確かに少ないです。

その先で無人販売所があり、大変お安く(5個100円)売っていたので買いたかったのですが、荷物

になるので諦めました。

案内板 小田川の流れ 無人スタンド

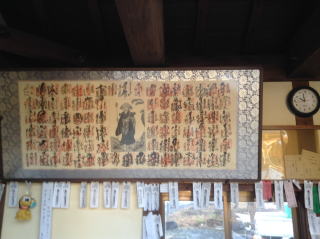

30分ほど歩くと7:45に突合(つきあわせ)という所に到着。「梅津停留所」というバス停と休憩所を

兼ねた建物がありました。中には八十八ヶ所の御朱印の額が飾られていました。時計が止まっていた

のはご愛嬌ですが、納札がたくさん貼られていました。

小屋の中は幅の広いベンチがあり、ここなら十分泊まれそうです。

バス停兼休憩所 八十八ヶ所御朱印の額

ここからルートは2つあります。

ルート1 鴇田峠ルート 久万高原町まで19km

ルート2 農祖峠ルート 久万高原町まで21km

ここは本来の遍路道と言われるルート1の鴇田峠越えを選びました。

この先にある交差点を左に進みます。交差点にある大きな看板には右となっていますが、これは

車用の案内です。電柱に歩行者用の矢印のシールが貼られていてそちらは左を差していました。

こうしたところは注意しないといけません。一昨日の熊野古道でも何度か間違えて戻りましたが、

結構精神的に疲れますので。

分岐の表示 ガードレールの←印

今度は田渡(たど)川の左岸沿いの車道を歩きます。歩道が整備されているので助かります。

途中で河川の改修工事をしていて大きなショベルカーが数台作業をしていました。

途中で大師堂がありました。珍しいコンクリート製でした。

大師堂

その先でようやく柿畑を見ました。大きく育った柿木が道の上を覆い、柿のトンネルができていました。

熟した柿の実が落ちてこないかと余計な心配をしてしまいました。

柿畑 柿の木のトンネル

8:00に「遍路小屋・内子」がありました。歩き始めて1時間なので休憩しました。

木造の小屋がふたつと仮設トイレがある充実した遍路小屋です。大きい方は小上がりスペースがあり、

宿泊も十分に可能な環境です。小さい方はシャワースペースになっています。水を使うことができるのは、

野宿遍路にはとてもありがたいです。

この遍路小屋は、地元の方々の熱意と、愛媛信用金庫の寄付で平成21年(2009)に建設された

そうで、遍路小屋周辺のスペースも広いので、野宿には重宝するスポットです。

但しトイレは工事現場などで使う簡易のもので綺麗とはいいがたいものでした。

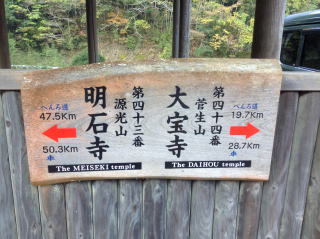

小屋に案内標識が付けられていて、次の44番大宝寺まで「歩き遍路道だと19.7km、車道だと

28.7km」となっていました。9kmの差というのは珍しいというか初めてです。車道がよほど大回りを

しているのですね。

遍路小屋 標識

川沿いの道を進んでいくと、剪定した松の枝を束ねて水を張った所に立ててあり、その横で加工作業を

しています。尋ねてみるとお正月用の門松の飾りや生け花用のものだそうです。全国に発送している

そうです。

田渡川沿いの国道379号を進むと、山と川しか見えなかった景色の中に、突然木造のきれいな建物

と敷地内に休憩所らしきスペースを発見しました。ここが「なみへいうどん(なみへい食品株式会社)」です。

最初は小さなところを想像していましたが、かなり大きな建物でした。8:45。

うどん屋としても営業しているそうですが、営業時間は昼の短い時間のようで、私達が立ち寄った時

には営業していませんでした。ですが、休憩スペースとトイレをお借りすることができ、特にトイレが

清潔でたいへんありがたかったです。

10分ほど休憩して先に進みます。9:10に新田八幡神社に到着しました。

立派な社殿があり、境内も広く大きな杉の木がありました。「日本誕生」と刻まれた石碑もありました。

正直なところ、このような小さな集落にこんな大きな神社があったのには驚きました。

社殿には大きな奉納絵が何枚も飾られていました。

自動おみくじ販売機という時代の先を行くものもありました。

新田八幡神社という名前や、社殿の武者や合戦の様子が描かれた絵からして、新田義貞に関係が

あるのではと推測しました。

そういえば一昨日熊野古道を歩いた時には、楠木正成に関係ある葛井寺に立ち寄りました。これで

足利尊氏関係があったら、さらに凄かったのですが。

社殿 石碑

奉納絵

そこからは田渡川沿いのあまり変化のない道を20分ほど歩きます。9:30に上田渡の薬師堂に

到着。その隣で「およりんか」という物販販売所が開設されていました。(土曜日のみ開設だそうです。)

美味しそうなおこわを売っていました。この店のことがわかっていればと思いますが、そこまで情報

は入りません。昨日の宿といい、用心して早めに対応したのですが、それはそれで正しい判断だと

思います。

薬師堂

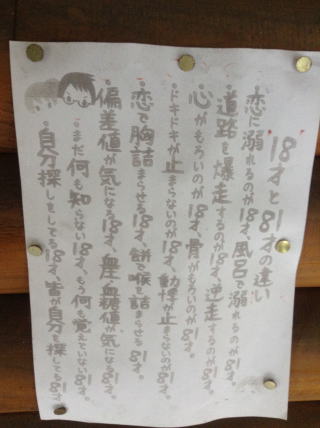

そのすぐ先に滝ノ上橋休憩所がありましたので腰を下ろします。そこに下の写真の「18才と81才の

違い」という面白い張り紙がありました。読んでみてください。面白いです。

18才と81才の違い

突合から国道379号線を歩いています。横を流れる川は本当に水がきれいです。その対岸を見ると

石積みがされています。その上に道があります。あれはかつての道でしょうか?それとも軽便鉄道の

跡かも。

石積みとその上に道跡

そこから2km歩き、突合の分岐から約10km進んでようやく落合トンネルに到着。9:55。

このトンネルには歩道があり、距離も短くて助かりました。

落合トンネル先の三叉路・総津落合交差点で右折し、国道379号に別れを告げ、いよいよ本格的な

峠道に入っていきます。分岐点の所にバス停兼休憩所がありました。このタイプの小屋が多かったです。

ちなみに、「えびすや」という宿は「ここまで送迎をします。」と書かれていました。この辺りは宿の過疎

地帯なので、こう言ったサービスをしていただけるとありがたいです。(後で確認したのですが、この

えびすやという宿はすでに休業しているそうです。)

バス停兼休憩所

総津落合交差点から右折して進んでいく県道42号は、しばらくはところどころに集落がある生活道路

ですが、くねくねの山道で車のすれ違いが困難な道幅の細いところもあり、車遍路の方で山道になれて

いない方はこの道を使わない方が良いのではないかと思います。

交差点から500m程の所に水場があり、車で来て汲んでいる方がいました。ここの水場が使えるか

どうかわかりませんでしたので、宿で汲んできましたが、これは仕方ありません。さらにその先に30分

ほど歩いた所にも水場がありました。こちらの情報は全くありませんでした。

この時横を自転車遍路の方(外国の方)が勢いよく通り過ぎていきました。電動自転車なのか、坂道を

かなりのスピードで登っていきました。

峠から5kmほど歩くと三嶋神社があります。10:50着。山間の集落に突然立派な神社があり、

先程の新田八幡神社に続いて驚きました。

立派な鳥居にしめ縄が張られ、赤い欄干の参道橋が掛けられていました。社殿も大き、くここにも

奉納絵が数枚掛けられていました。

三嶋神社鳥居 赤い欄干の参道橋

本殿 本殿の奉納絵

大杉

神社のすぐ先にも遍路小屋とトイレがありましたので、ここで昼食です。今日の昼食はおにぎりと

インスタント味噌汁です。

このため、愛用のアルコールバーナーを持ってきました。

前回の反省から風よけを持ってきたので5分ほどでお湯が沸きました。無事にラーメンが完成しま

した。

遍路小屋兼寄合所?

やはり暖かいものを食べると体が温まり、楽になります。食後にコーヒーを飲んで一休みです。

余談ですが、この小屋にも新聞ポストがありました。大瀬の町中にもありましたが、なかなかよさ

そうなシステムです。マンションの1階にある集合式郵便受けと同じですね。

十分な休憩の後、11:30に出発です。

ここまでかなり登ってきて現在の標高は400mです。ですが、ここから距離2km、標高差150mを

登って下坂場峠を越えます。半分ほどは舗装された道ですが、先の半分は地道です。

その先にお堂がありました。「延命山厄除大師堂」です。地図には載っていないものでした。

今回のルート上には地図に乗っていないお堂がいくつかありました。お堂の後ろの山の斜面が見事

に色づいていました。

延命山厄除大師堂 お堂の後ろの見事な紅葉

1kmほど進んだところで道が分岐しています。11:50。車道は右に、遍路道は左です。右の車道は

この後何度もカーブをクネクネ曲がっています。

ちなみに、この辺りの地区名は「上畦々(かみうねうね)」です。絶妙なネーミングです。路肩に

「畦々農道」の石柱がありました。

幸いというか遍路道の方はあまり曲がってはおらずほとんど真直ぐに進みました。この差が先程の

遍路小屋の看板の9kmの距離の差の一因なのでしょう。

畦々農道石柱と祠

その先でかなりの規模のシイタケ栽培をしていました。

シイタケ栽培

500mほど進んだところで左に分岐した道に入ります。12:05。ここからは地道になります。分岐点

には「鴇田(ひわだ)峠遍路道」の石柱があります。これから向かうのは「下坂場峠」ですが、この区間

全部を鴇田(ひわだ)峠遍路道と呼んでいるようです。

分岐点

300mほど進んだところで未舗装の林道と交差します。先程分岐した道とは別の道です。「この道を

通る車はいないだろうな。」と思っていたら、大きな音を立ててモトクロスバイクが元気に走っていきました。

30m程林道を歩いて再び山道に入ります。その先からは結構急坂もある道となりました。ほぼ登山道

でした。

この辺りの周りは杉の林です。多少は間伐もされているようですが、間が狭く上部の枝打ちもされて

いないみたいです。ですが十分日が差し込んでいて明るいです。

林道から峠への登り道 九十九折れの道

幸い距離はさほどなく、10分ほどで登り切りました。登り切った所が当たり前ですが下坂場峠です。

峠に12:20着。

峠は県道42号の舗装路との合流点になっています。舗装された道路に峠の看板がありますが、

何だか峠という感じはしません。おまけにベンチすらありません。道路の通過点といった感じです。

ちなみに、この下坂場峠が内子町と久万高原町の境です。大寶寺道の石柱がありました。

ここは標高570m。かなり上ってきました。

下坂場峠 ベンチがないので座り込み

大寶寺道の石柱

峠の先は当然下ります。いったん下ってまた登り返すのでいつものようにもったいないとの愚痴が

出てしまいます。ですが、ここの下りの区間は距離が1km、標高差は50mとわずかでした。

舗装路なので下るという感じはなく、歩きやすかったです。

下り切ったところに葛城神社があります。12:45。葛城神社は立派な神殿がありますが、その手前

の石段も立派なので、本殿までは登らず、石段下から参拝しました。石段に腰掛けて5分ほど休憩

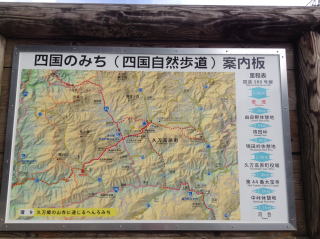

しました。「四国のみち」の大きな看板が立てられていました。

神社の隣というか一角に大師堂があります。

葛城神社 大師堂 四国の道の看板

ここからいよいよ最後の難所「鴇田峠」です。ここから峠へは距離こそ3kmありませんが、峠の標高

は790m、標高差は約250m。ちょっとした山登りです。

最初は、しばらくの間は舗装路を歩きます。途中から杉林の中の山道に変わります。

13:10に遍路小屋を見つけましたので、腰かけて休憩です。今日は十分時間がありますので慌てる

ことはありません。その先で新しいタイプの標識を見つけました。

標識

13:35に車道から分岐して山道に入るところに来ました。看板が建っていて「鴇田峠まで1km」と

なっています。いつの間にか随分進んでいました。

この分岐点の周りには別荘がいくつか建っています。遍路とかけ離れた世界がありますが、まあこんな

ものでしょう。現実の世界があるわけですから。そのうちの一つの建物がゲストハウスのようです。

看板から推測するに、外国の方をあてにした感じでした。全部英語表記でしたから。

その先で舗装されていない林道と合流しました。13:45。「鴇田峠まで0.5km」の看板がありました。

順調に減っています。(増えていたら大変です。)

鴇田峠への分岐点 その先の標識

さすがに最後は急坂です。必死で登り、14:05に峠に到着。さすがに息が上がっています。

この峠にはベンチがあり腰かけて休憩できました。鴇田峠の謂れが書かれていました。

ちなみに鴇田峠(ひわたとうげ)は変わった名前ですが、弘法大師が歩いたときに、大洲から雨続き

だったときにこの峠で晴天に恵まれ、「日和(ひより)だ」と言ったのが訛って「ひわた」になったとの説が

あるようです。大師は地名の語源にもなっているのですね。

その横の看板には「久万高原町の中心にある役場まで2,8km」の標示がありました。

約3kmで300m以上下りますので、かなりの坂になると思います。

鴇田峠 謂れの書かれた看板

ここは標高790mあるのですが、周りを着に囲まれていて展望は何もありません。

今日は暑いです。こんなに高いところに来ても半そで姿で歩いています。

峠で10分ほど休憩して先に進みます。山道を300m程下ると林道に合流します。「大寶寺まで4km」

の石柱があります。

そこから100mほど先に「鴇田峠休憩所」があります。トイレが設置されているたいへんありがたい

休憩所です。ここで腰を下ろして休憩です。トイレを使わせていただきました。こうしたトイレや休憩所

は本当にありがたいです。14:20。

下り道 林道との合流点 遍路小屋路トイレ

一息入れてから下ります。こちらは砂利の道でした。急坂なのでどんどん下っていきます。

途中で道端にかなり古い地蔵尊がありました。文字はすり減っていて読めませんでした。

地蔵尊

さらに進むと前方に大きな墓地があり、舗装路に合流。14:40。この舗装路は、このお墓に来るため

のもののようです。

その先500m位で林を抜け視界が開けます。眼下に久万高原町の町が見えています。14:50。

久万高原町

前方に住宅が見えてきたと思ったら国道33号線に着きます。14:00。ここがセントラルオブ久万高原町

で、44番大寶寺はすぐそこです。(と言っても2kmほどはあります。)大寶寺を打つのは明日ですので、

今日は町を散策しながら宿に向かいます。

ちなみに、この国道33号線は、高知県の伊野の所で別れて以来の再開です。もう一つ、この町を

流れている久万川は仁淀川に流れ込み太平洋に流れます。瀬戸内海はすぐそこなのですが、逆方向に

流れているのですね。

国道から東側200mほど進むと、国道と並行している久万街道と大寶寺参道の分岐点に道しるべの

石柱がありました。この付近には、かつての面影が残る、古い町並みが連なっています。

ある家の塀には七福神が乗っていました。

丁度15:00になり、町内放送が流れだしました。

石柱 塀の上の七福神

町中を散策しながら進んで15:10に「お久万大師堂」の前を通りました。弘法大師を手厚く接待した

お久万という女性を祀っているそうです。弘法大師は深く感謝し、町の繁栄を約束したそうで、現在の

町の名前はこの方からとられたともいわれています。

お堂のすぐ横に「お久万饅頭」を売っているお店がありました。お久万という方との関連性は不明です。

お久万大師堂

この後はバス会社の待合所を訪ねて次回のバスの時間などを調べました。

今日はここで打ち止めです。国道沿いにある「安らぎの宿でんこ」が今夜の宿です。

部屋に荷物をおいてお接待で無料の洗濯機で服を洗い、早速入浴です。風呂上がりにはビール

です。途中のお店で買い込んだビールとつまみで乾杯です。五臓六腑にしみわたります。

何せ今日は24kmを歩き、峠越えも2か所。しっかりと歩きました。43番明石寺から区切り打ちとは

いえ、約70kmを歩いてようやく44番札所大寶寺がある久万高原町に入ってきました。遍路で3番目

に長い区間を歩きました。室戸岬や足摺岬と違い、道中には大洲市、内子町等の観光スポットが多い

エリアを歩き、変化に富んだ遍路道だったので、長距離を歩いてきた感覚が薄かったです。でも、流石

に達成感があります。飲みながら振り返り、話が弾みました。

ほどなく夕食となりました。食事も美味しくお酒も進み、楽しい夜となりました。

3日目

朝6時に起きて朝食をいただき7:30に出発。今日はゆったりとした行程なので、ゆっくりと出発です。

朝食

外に出るとさすがに標高400mの高原です。朝霧で真っ白です。荷物を宿に預かってもらい、出発

します。軽荷で歩けるので助かります。

朝霧の中の昨夜泊まった宿

途中でタクシー会社により、この後のタクシーの状況を確認しました。

町並みを抜け久万川を渡ります。石の欄干の総門橋を渡るとすぐ先に総門があります。7:30着。

久万川を渡る石の欄干の総門橋

その先の総門は、片側が民家に隠れてしまっていました。

総門

吐く息が白いです。昨日までと打って変わって上着を着ても寒いくらいです。体調に気を付けないと

いけません。

総門から2km近く舗装された参道を登っていきます。どんどん高度が上がり、先ほど渡った久万川

の流れが小さくなっています。このお寺の領域は広大です。なかなか着きません。

44番大寶寺は標高560mに位置する山岳修行の場です。一筋縄ではいきません。

ようやく 赤い欄干の「勅使橋」を渡って山域に入ります。橋が結界になっているかのごとく、橋の

手前と奥とでは別世界でした。(正確には下の総門からが山域なのですが、現在では民家も建ち

並び、山域という雰囲気は全くありませんでした。)

年季が入っている石柱に導かれて、杉木立を進んでいきます。

参道入口

Zの文字のように曲がる道を進むと、途中に地蔵堂があり、その先に山門が見えてきました。

地蔵堂 仁王門

ようやく仁王門に到着。7:45。入母屋造の勇壮な山門がお出迎えしてくれます。

巨大で参道の後ろが崖の為、それ以上下がれず写真に入り切りませんでした。まさに「ザ・門」です。

仁王門

仁王門には内部に室町時代に造られたといわれる「金剛力士像」が安置されています。横には大きな

わらじが吊るされています。このわらじは巨大です。軽く5mくらいあるのではないでしょうか?

徳島県と高知県の寺にもありました。やはり歩くことに関するものがあるのですね。

仁王像 巨大わらじ

門をくぐると、杉と檜の巨木に囲まれた境内に入ります。参道はさらに奥に続いていて、一度曲がって

20段ほどの石段を上がったところに手水や納経所がある1段目の境内があります。

仁王門全景 境内にて

その先に、50段ほどの石段があります。本堂はその上です。本堂も大きな堂宇です。

本堂までの石段のまわりや周囲も木に囲まれていて、ひんやりした空気が流れ、身も心も引き締まる

お寺でした。久万高原町の中心街とお寺との雰囲気のギャップがむしろ楽しく、存分に味わいました。

石段を登った先の正面奥に青い銅板葺き屋根の本堂があります。その青色と、後ろの木立の緑色

とのコントラストが綺麗です。

古木に囲まれた荘厳な境内で心静かにお参りしました。ろうそくと線香を献灯させていただきました。

本堂の右手には御影堂があります。総檜造りで、宝珠寄棟銅板葺という、豪壮なものです。一見の

価値ありです。(写真は失敗してしまいました。)その右に大師堂があります。

石段と本堂 大師堂

そのほかに、鐘楼が2つあるのも珍しいものです。大師堂の横から下る坂道を降りると納経所の前に

出ます。その左手には宿坊と方丈客殿の建物もあります。宿坊も内部が総檜造りという豪華なもの

だそうです。大きなイチョウの木も見事です。

鐘楼 観音像 大師像

これだけの荘厳な雰囲気をかもしだすお寺は歴史を相当なもので、創建は古墳時代までさかのぼる

といわれていて、百済から来朝した聖僧が携えてきた十一面観音像を山中に安置し、大宝元年

(701年)に安芸(広島)からきた明神右京と隼人という兄弟の狩人が、草のなかにあった十一面観音像

を見つけ、草庵を結んでこの尊像を祀り、ときの文武天皇(在位697〜707年)はこの奏上を聞き、

さっそく勅命を出して寺院を建立、元号にちなんで「大寶寺」と号したそうです。

納経所で御朱印をいただきました。44個目、丁度半分です。距離ではすでに半分を過ぎていますが、

寺数ではここが折り返し地点です。

納経を終えて、もう少し先まで歩きます。山門から45番岩屋寺に向かいます。8:10出発。

参考情報を一つ。これから向かう岩屋寺はかつては44番大寶寺の奥の院でした。(奥の院というのは

寺で修行した者が、さらに修行を行うために訪れた寺で、一般の方は入ることができなかったそうです。)

このため、道は大寶寺を経由していくのが正式の道です。

ところがここで問題が2つ発生。1つ目は道がわからなくなりました。地図では仁王門を出て、右に

進むとなっているのですが、看板は左となっています。調べていたら通りかかった方(何と昨日自転車

で私たちを追い抜いて行った外国の方でした。)が左が正しいと教えてくれました。

もう一つは納経所の所に張り紙があり、これから歩く予定の峠御堂への道が崩落しているとの事です。

ですが通行止めにはなっておらず、「歩く方は自己責任で歩いて下さい。」となっています。

今日は時間が十分にありますので、最悪でも引き返せばよいと考え、進むことにしました。

標示に従って先に進みます。100mほど進むと舗装路に出ます。そこから200m位進んだところに

次の案内標識があり、地道の遍路道が左に分岐していました。

よくよく地図を見てみると、大判の部分と拡大図の部分とで寺の位置が逆になっています。拡大図の

所はちゃんと左に進むように書かれていました。

杉林の中の道は大寶寺の裏山に入っていき、峠御堂への山道は約150mの登りです。ここからは

ちょっとした峠越です。道は周りを杉木立に囲まれ、幽玄な雰囲気です。遍路らしい道です。

その先にも標識があり、ここからは迷わずに進むことができました。

舗装路からの分岐点 その先の看板 杉林の遍路道

分岐からは地道となります。標高718mの峠御堂に約20分、8:35に到着。意外とあっけなく登れて

しまいました。

峠には何もなく、「四国のみち」の標識があるだけでした。少し手前に岩窟というか、石垣で作られた

地蔵尊がありました。

その横に「岩屋寺まで75丁」と書かれた石柱がありました。大体8,3km位ですね。

峠の先で畑野川の集落が見えました。あそこまで下ります。

さらに下ったところで下から車の走行音が聞こえています。県道12号線でしょう。県道の峠御堂

トンネルの坑口の所にこの道は降りていきます。

峠の手前の地蔵尊 畑野川の集落

峠からは当然下りですが結構急坂です。足元に注意しております。ぐんぐん下ります。

途中で2ヶ所ほど道が崩れたところがありましたが問題なく通れました。

途中で樹木の間から山並みが見えています。あれは石鎚山でしょうか?多分そうだと思います。

多分石槌山

8:45にベンチのある所に着きました。すぐ下に舗装路が見えていて、車が走っています。

ここにも石窟というか石で作られた祠に石仏が祀られていました。

休憩所

9:00丁度に峠から下り、県道12号線に合流します。現実に戻ります。すぐ横に坑口があります。

峠から下りきった所 右が峠御堂トンネルの坑口

このトンネルは長さが623mあるのですが歩道がなくちょっと危険なトンネルだそうです。岩屋寺から

の打戻で使う道なので歩くお遍路さんも多いそうです。(私達は北側の千本峠を越える予定です。)

トンネルの反対側に進みますがこちらも歩道がないところがあり、車がすぐ横を通るので怖いです。

500mほど歩いた所で右手に降りる階段の道に進みます。なんだか無理やり作ったような道です。

ひょっとしたらこの県道を作った時に道を付け替えたのかもしれません。

標識があり、この先の「「河合休憩所まで300m」となっています。

県道からの分岐の道

9:10に河合休憩所に到着しました。この休憩所の横にはトイレがありますが、ウオシュレット付き

でした。愛媛県に入ったところにあった遍路小屋に並ぶきれいなトイレでした。

河合休憩所

この河合の集落は1900年頃には15軒の遍路小屋があり、一晩に300人のお遍路さんが泊まった

そうです。お遍路さんはここに荷物を預け、岩屋寺を打ちここに戻ってきたそうです。遍路では同じ道を

戻らないのが基本ですが、この区間はこのうち戻りがOKの珍しい所だったようです。足摺岬の所にも

ありました。

この休憩所の目の前に「かどや」という遍路宿がありました。現在は営業しているのかどうかは不明

です。

説明板 遍路小屋かどや

休憩の後先に進みます。すぐ先にお堂がありましたが、何のお堂からはわかりませんでした。

お堂

その先に住吉神社があります。9:20着。昨日の新田八幡神社も三嶋神社もそうでしたが、この規模

の集落にこのような大きな神社があるのは驚きました。本殿も大きく、ここにも奉納絵がいくつもかけ

られており、象と獅子の阿吽像が柱に取りつけられていました。

境内の木々が見事に紅葉していました。

住吉神宮 象と獅子の阿吽像 紅葉

神社を出たすぐ先の交差点が予約したタクシーの待ち合わせ場所です。

今回はここまでです。タクシーでバス停のある久万高原町の宿に戻ります。2時間近くかけて歩いた

距離をほんの10分で戻りました。

宿に立ち寄り預けておいた荷物を受け取ります。

バスの出発時間まで45分ほどありますので、近くの道の駅で時間を調整します。

10:30のバスに乗り松山駅に向かいます。

11:40に松山駅に到着。ここで解散です。

この後、今回はMさんと松山港から船で広島に渡ります。でもその前に昼食です。松山市駅の地下街

で「松山辛麺」というものを食べました。夏に行った宮崎にも「宮崎辛麺」がありましたが、どう違うのか?

食べてみたらほとんど同じでした。(異論がある方もいらっしゃるでしょうが、私の個人的意見です。)

その後松山港まで伊予鉄に乗って移動し、高速のジェット船で広島港まで船旅を楽しみました。

松山辛麺 ジェット船

広島港からは路面電車で市内に向かいます。新型や旧型の電車が勢ぞろいしていました。

夕食には広島名物のお好み焼きを食べました。ところがこちらもいろいろ予定が狂いました。

原爆祈念公園でフェスティバルをやっていた関係で行く予定だったお店がすでに満員。

やむなく広島駅の駅ビルの中のお店で食べましたが、こちらも満員で予定していた店ではなく別の

お店で食べることになってしまいました。

味に関しては「・・・」でした。またの機会を得たいと思います。

広島風お好み焼き

この後新幹線に乗り、帰路につきました。自由席は満員で、私は何とか座れましたが、座れずに立ち席

の方も多くいました。

次回以降は指定席が必要でしょう。