今回は、三人とも別々のルートで四国入りします。

私は前日午後から熊野古道紀伊路の大阪府内の区間を歩きました。(詳しくは熊野古道紀伊路の

記録をお読みください。)

その後、大阪南港から東予港へフェリーで四国入り。初めてのルートです。

1日目

久々のフェリーの旅はよかったです。狭いですが個室でしたし、広いお風呂もあります。今回は利用

しませんでしたが、レストランがあり、夕・朝食とも食べられます。(次回以降は利用を検討します。)

ちなみに、この船には大部屋というか「雑魚寝部屋」はありません。すべて個室です。そういう時代

なのですね。

出航は22:00でしたが20:00には乗船でき、展望風呂(すでに外は真っ暗でしたが、大阪港の

夜景は見れました。)で汗を流してゆっくり就寝。

明石海峡大橋や瀬戸大橋の夜景も眺めてみたかったのですが、通過時はもう寝ていました。

部屋に窓があれば言うことなしだったのですが、流石に贅沢というものでしょう。

寝心地はよかったものの、隣の部屋の音や廊下を歩く足音などが意外と響き何度も起きてしまい

ました。ですが腰を伸ばして寝ているうちに四国に着くのはありがたいです。

朝6:00に東予港に入港して、6:20発のバスで松山駅まで向かいます。

7:35に到着。ここから宇和島まで列車に乗り換えて旅が続きます。列車の時刻まで少し時間があり

ますので、駅にある「かけはし」という駅蕎麦のお店で朝食です。

ここは駅蕎麦ですが流石に四国、うどんがメインです。宇和島名物のじゃこ天うどんを注文。美味し

かったです。ごはん物も食べたかったのですが、朝はないそうです。

じゃこ天うどん

実はこの時アナウンスが入り、事故の為、岡山方面が不通になっていました。幸い宇和島方面は

予定通りの運行ということでしたが、今日電車で岡山からきていたら、松山までたどり着いけません

でした。フェリーにして大正解でした。

松山駅を8:10発の特急「宇和海」に乗り、宇和島駅を目指します。車両は前回も乗った2000系の

気動車です。この車両はアンパンマン列車というデザイン車輌でした。作者のやなせたかし氏が高知

出身なので四国の車両はアンパンマン車両が多いです。

アンパンマンのデザイン

松山駅は現在高架に改良工事中です。完成した姿をお遍路に来ているうちに見られるでしょうか?

おまけですが、「伊予灘ものがたり」という観光列車の最新型が停まっていました。ここから海に近い

駅として有名な下灘駅を通る列車です。

伊予灘ものがたり号

宇和島駅に9:30に到着。3分の乗り継ぎ時間でJR予土線の普通列車に乗り次ます。9:33発です。

宇和島駅は頭端駅・櫛形駅とも呼ばれる行き止まりになっている駅です。その為、駅のホームを

コの字型に移動して乗り継ぎました。

宇和島駅の端 予土線の車両

JR予土線は、正確には一つ手前の北宇和島駅が起点です。ですがすべての列車が宇和島駅起点

です。

なぜこの列車に乗ったかというと、この先にある松丸という駅から日本続100城の河後森城跡を

攻城するためです。実は100名城はすでに全部登城していて、続100名城制覇を目指しています。

10:18に松丸駅に到着。遍路とは関係ないので詳細は省略しますが、なかなか良い城跡でした。

1時間ほどで登城して駅に戻ったのですが、次の列車が約1時間後。ということで駅に併設されている

「森の国ぽっぽ温泉」に入浴しました。写真の通り駅の2階にあります。足湯だけでなくちゃんとした

入浴施設です。しかもお値段が520円とお安いです。

余談ですが、駅の手前の通りが「松丸街道」という旧道でした。そこに古い造り酒屋がありました。

松丸駅と右側が駅舎と一体の温泉施設 古い造り酒屋の家

ぽっぽ温泉の源泉は冷鉱泉(25℃以下)なので、薪ボイラーで沸かしています。薪ボイラーの燃料は、

地元の松野町内の間伐材で作った薪を利用しています。地元の資源を地元で消費する循環システム

で環境にもやさしい取り組みです。

おまけに設備は立派です。都市部の日帰り温泉顔負けです。露天風呂まであります。ゆったりと

入浴しました。おかげで心も体も温まりました。

次の列車の時間まで1時間近くあり、時刻も丁度お昼時、食事をすることにします。駅前のレストラン

「Tommy」に入ります。実は駅周辺にはこのお店しかないので選択の余地はありませんでした。

ですが、メニューを見てびっくり、ジビエの鹿肉料理がありました。鹿肉のシチューやシカ肉入りの

コロッケ定食です。普通のパスタ等もありましたがせっかくなので、鹿肉のシチューをいただきました。

牛肉に比べると淡泊な味ですが美味しかったです。

鹿肉シチューセット

松丸駅を12:35発の普通列車に乗り宇和島駅に向かいます。

乗った列車はホビートレインという0系新幹線を模した車輌でした。「四国に新幹線を」という看板を

何度か見かけましたが、北海道新幹線が開通して、新幹線が走っていないのは四国だけ。四国の方

の悲願?だそうです。その為にこのような列車を造ったのでしょうか?

ちなみに2座席だけ0系新幹線の座席がありました。

ホビートレイン 車内(これは翌日に乗った時のもの)

車内の模型

宇和島駅に13:29に到着。

宇和島駅でIさんとMさんを待ちます。お二人は今朝の飛行機で松山空港に到着し、松山駅から

列車で来られます。13:50に到着され合流。IさんとはGWの遍路以来の再開、Mさんとは8月の

九州漫遊以来です。

今日はこの後、務田駅からここまで戻ってくるため、荷物をコインロッカーに預けます。

14:09発の列車で務田駅に向かいます。私は先程の松丸駅からの途中で、この務田駅で下車して

待っていてもよかったのですが、駅の周りに何もなく、1時間以上待つのも大変ですし、何より荷物を

軽くしたかったので。

14:25分に務田駅に到着。14:30に遍路開始です。宇和島の町まで約8kmの歩きです。

務田駅前に「龍光寺まで2km」の看板があります。この駅のある三間町には41番龍光寺があります。

でもそれは明日です。今日は宇和島まで逆打ちします。何故かというとこの区間は電車の本数が少なく、

宇和島から順打ちすると、宇和島に戻る列車が丁度良い時間になかったので。

駅から西に向かい、県道57号線を歩きます。宇和島市街から41番龍光寺がある三間町の間は

約8kmほどあるのですが、三間町の標高は約160m、宇和島は港町なので標高0m。坂道の区間は

北宇和島駅から務田駅の間で約6km。この距離を歩く間に160m登るわけです。急坂はないものの

だらだらと登り続ける地味に辛い道のりです。見た目にもわかる急坂はそれなりに覚悟を持って歩き

ますが、こうした緩い坂というのは意外と気づかずに、登り終えたら随分登っていたたというパターンに

陥ります。こうした時は時間もかかり疲労も残ってしまうので要注意です。

幸いにというか、行程の都合でこの区間を逆打ちすることになったので、ずっと下ることになりました。

「思わずラッキー」というやつでした。

道はずっと下りなので、快調に歩けます。

1kmほど歩いたところに「遍路小屋宇和島光満21号」があります。14:45着。歩き始めたばかり

なので休まずに進みます。

遍路小屋宇和島光満 案内石柱

光満川沿いのなだらかな下りが続く道を進みます。本当にダラダラと下る道です。自然に体が前に

進むような感じです。川の向こう側には線路が見えます。あれは先ほど乗ったJR予土線。予土線は

高知駅に向かいます。高知県の窪川駅の所で分岐していた線です。途中で列車が走っているのを

見ましたが、車体が前後で傾いているのがわかりました。なんだかスピードも出ていませんでした。

そういえば先ほど乗った時もエンジン全開の大きな音がしていました。

私たちは反対方向に下っているので時速5kmくらいのペースで歩けています。快調です。

北宇和島駅近くの鳥越バス停の所では、反対側の山沿いに高速道路も見えています。

長い坂の途中でお遍路さん用のトイレが設置されていました。

その先の道の左側に遍路宿の「もやい」がありました。

遍路宿もやい

バス停から1kmほど歩くと遍路マークにがあり左折すると予土線の線路を越えます。15:35。

線路を越えたあたりから周りに住宅があります。市街地に入ったようです。

北宇和島駅の手前の道端に写真のようなお堂?がありました。弘法大師像や石柱がまとめられて

いました。散在している物を集めたのでしょうか?

お堂?

踏切から500mほど進むと右手に北宇和島駅がありました。宇和島駅まではあと2km程です。

軽荷のお陰で快調に歩けました。あっという間に北宇和島までたどり着きました。

北宇和島駅の南で今度は線路の下をくぐります。こちらは予讃線。この先の北宇和島駅の北側で

分岐しているのです。予讃線は松山駅へとつながっています。こちらも今朝乗ってきました。

前方にビルなどが見えてきました。宇和島の街に到着したようです。前方の小山の上に前回に

打った別格・龍光院の建物が見えています。

町中の道を進んでまた踏切を渡り、右折して駅に到着です。16:15。途中で「こんな道を通るの?」

というところもありましたが、案内標識のおかげで無事に到着しました。

案内表示

駅に荷物を回収して宿に向かいます。

駅前には駅前には、闘牛の像と宇和島鉄道時代の蒸気機関車の模型が展示されていました。

闘牛の像 蒸気機関車

今日はこれで打ち止め。宿の宇和島第一ホテル宿に16:30に到着。チェックインして早速入浴。

ここは温泉ではありませんが大浴場なのでのびのびと入浴できます。気持ちが良いです。湯舟が広い

のも足が伸ばせるので楽です。今日はさほど歩いていませんが、疲れはしっかりとっておきたいので。

夕食は外食です。Mさんが予約してくれた居酒屋に向かいます。「割烹田中」という名前のお店で、

年配のご夫婦が切り盛りされていました。美味しい宇和島の郷土料理とお酒をいただきました。

宇和島も海の幸に恵まれています。食事もお酒もおいしく、満腹になりました。宇和島の夜を

満喫しました。

ホテルに戻り、21時に爆睡です。

2日目

朝5:00に起床。朝食は昨日買い出ししておいたお弁当を食べます。暖かいお味噌汁が食べれるのが

ありがたいです。宿を5:40に出発。さすがにまだ暗いです。

明日からの天気がいまいちなので、予定より1本早い6:00発の始発の列車に乗って出発することに

なりました。宇和島駅から列車で務田駅に向かいます。

この区間は合計で4回乗りました。昨日歩いた道が左手にあります。6:16に到着。

務田駅

駅前にあるコンビニでコーヒーなどを買い、遍路を開始します。6:30。

踏切を越えて、両側が水田の一本道を北に向かって進みます。ここは三間盆地(平野とも呼ぶ場合も

あるそうですが盆地にしました。)の真ん中で、北方向に法華津の山々が屏風のように連なっています。

この後、あそこの峠を越えないといけません。

田んぼの真ん中の真直ぐな道を10分程進んだところで集落の中に入り、その先がT字路になって

いて、左に曲がり30m程進むと、三叉路の右角に「四国第四十一番龍光寺」と書かれた大きな石柱

が建っています。ここを右折します。古い石柱があり、手で指差しをする図柄のものでした。

宇和島の町中にあるのが「龍光院」でここは「龍光寺」です。

案内表示と石柱

石柱のある角を、今度は右に曲がり500m進むと、左手に案内板と石造りの鳥居があります。その先

に両側にお店や民家が建ち並ぶ参道があります。これまでの札所で、徳島の13番大日寺や、高知の

30番善楽寺のように、地域の一宮の別当寺として神仏習合の歴史を感じるお寺はありましたが、鳥居が

山門の代わりのお寺は初めてです。6:45着。

ようやく41番龍光寺に到着しました。(もっとも本堂まではまだ300mほどあります。)

40番観自在寺から、いくつもの峠を越える道のりを歩くこと約50km。八十八ヶ所遍路の中で6番目に

長い札所間距離でしたが、室戸岬や足摺岬の時の様にはっきりとした長距離歩行とは違って、途中で

区切りもあり、それほど遠いイメージがなく、知らないうちに歩いていたと感じる道のりでした。

鳥居

民家やお店が立ち並ぶ参道を進むと石段の下に到着。この石段の途中に龍光寺があります。

に到着。

参道の左側に和菓子屋の風月庵があります。御接待で試食もでき、お茶のサービスもあります。

ですが、さすがにこの時間では開いていませんでした。

階段の先にも赤い鳥居があります。ということは稲荷神社ということです。

石段と先の赤い鳥居

事前に調べていないと、間違えたのかと思ってしまいますが、そうではありません。実は、この寺は

創建のころから神仏融合の寺だったそうで、江戸時代までの神仏集合の面影を、現在まで色濃く伝え

ている霊場です。明治時代初期の神仏分離までは、鳥居の先にある稲荷社が札所だったそうです。

現在では神道と仏教は別のものとなっていますが、かつては同一視されていました。「何でもありが

たく受け入れる。」という民衆信仰の影響が大きかったと言えるでしょう。

江戸時代中期には稲荷社として、現在の神域の規模がすでに成立していたそうです。また、江戸時代

前期には「立光寺」という名前で、現在の龍光寺もあったとの事です。

このため、参道を歩いても「稲荷神社は見えるが龍光寺はどこ?」となってしまうのだそうです。

石段を登った境内の入口には仁王門はありませんでした。守護役として「仁王像」ではなく「狛犬」が

迎えてくれます。左右に置かれていて口が「阿」「吽」になっています。仁王像の代わりですね。

阿吽の狛犬

札所は石階段を50段ほど登った途中の左手に本堂と納経所があり、右手に大師堂がありました。

御本尊は十一面観世音菩薩です。(撮影禁止でした。)

本堂前にて 大師堂

その他にも鐘楼や地蔵尊がありました。

鐘楼 地蔵尊

まだ7時前なので納経所は開いていません。ついでにと言っては何ですが稲荷神社にも参拝しました。

寺の先に赤い鳥居のお稲荷さんという景色は、たしかに違和感を感じます。

石段を登ると赤い鳥居の先に稲荷神社の社殿があります。「狐」もちゃんといました。

その稲荷神社の本殿等は、建築様式から18世紀後半の建築とされ、隣接する旧観音堂(現在の

廣田神社)の建物も、同じく建築様式から18世紀初頭の建築とされています。

鳥居と稲荷神社

仏様と神様が同居している、古来の日本の神仏習合の神社仏閣の姿を垣間見ることができました。

これだけ色濃く感じることのできる所は珍しいです。

このことには、当然のことながらお寺の縁起が深く関係していて、大同2年(807)に弘法大師がこの地を

訪ねた際に、稲束を背負ったひとりの白髪の老人があらわれ、「われこの地に住み、法教を守護し、

諸民を利益せん」と告げて、忽然と姿を消し、大師はこの老翁が五穀大明神の化身であろうと悟り、

稲荷明神像を彫造し、同時に本地仏とする十一面観世音菩薩と、脇侍として不動明王、毘沙門天も

造像したそうで、神仏習合で開創されたとのことです。

それから、このお寺は南予七福神霊場の3番霊場で「恵比寿尊」のお寺でもあります。知多四国霊場

では1つのお寺が他の霊場と重複しているところがいくつもありましたが、本四国では珍しいです。

南予七福神

この寺は、小高い山の中腹にあり、石階段からの三間盆地を見下ろせます。お寺が町を見守るように

佇んでいます。

境内から三間盆地

時間になりましたので御朱印をいただきました。ご住職はなかなか面白い方でした。(どう面白いか

興味のある方はこのお寺を訪ねてください。)次の寺に向かいます。7:10に出発。

次の42番仏木寺までは2.6km。長い距離の区間が続きましたので、なんだかほっとします。

この先はルートが2つあります。山越えと山を迂回するルートです。ほとんどの方は山越えのルートを

使うそうですので、私達もそちらにしました。ちなみに「四国の道」は、迂回ルートの方です。

納経所の横から幅1m程の狭い路地を進みます。50m程で龍光寺の駐車場に出ます。

余談ですが足立区ナンバーの車が停まっていました。

駐車場を通り抜けて裏手の墓地に向かいます。この墓地から振り返ると龍光寺が眼下に見えます。

その先に三間盆地の眺めが広がっています。この地域は、四万十川の上流のひとつである「三間川」

が流れる盆地で、昔から穀倉地帯で現在でも特別栽培米の「三間米」を栽培する良質なお米の産地

です。先程打った龍光寺は、その穀倉地帯の守り神として「三間のお稲荷さん」と呼ばれて親しまれて

きたそうです。

墓地を抜ける遍路道 龍光寺全景

墓地の先から山道の遍路道に変わります。

尾根筋の道ですがさほど高くはないので、登るという感じはありません。やがて下りとなり、10分程

歩くと県道31号に合流します。

この山道の約450m区間は、「仏木寺道」と呼ばれていて、宇和島市の遍路道として指定されいます。

道沿いに江戸時代後期の遍路墓が残っていて、当時の状態をとどめています。

山道となる遍路道 案内表示 遍路墓と大師像

県道には歩道が整備されていますので助かります。まもなく成妙小学校の横を過ぎます。このあたりも

周りは水田で、田園風景が楽しめます。

県道を約2kmほど歩くと左側に高速道路が近づいてきます。前方にお寺が見えてきました。

県道31号線(中央の門が仏木寺) 道端の案内石柱

あっという間にという感じで42番仏木寺に到着。7:50。のどかな田舎の風景の中に佇んでいます

が、すぐ横に高速道路があり、いささか昔の風景とは違っています。

この寺の正門は西側にあり、珍しいです。仁王門は豪華な作りで、金剛力士像は迫力満点でした。

仁王門 金剛力士像

仁王門をくぐって階段を登ったところに大師像があります。

弘法大師像

境内は2段に分かれていて、左に曲がってもう一度階段を登ると、境内の中心に観音菩薩像があり、

正面に本堂とその左奥に大師堂が並んでいます。両者は渡り廊下でつながっていました。珍しいです。

境内のワイドビュー

本堂の屋根の上には、金色の宝珠という飾りが施されています。これはこの寺の縁起に関係していて、

大同2年(807年)に空海がこの地を訪れた際に、牛を引く老人と出会い、誘われるまま牛の背に乗って

進むと、楠の大樹の梢にひとつの宝珠がかかって光を放っているのを見つけ、この宝珠が空海自身が

唐から投げた宝珠であったことから、この地を有縁の地だと感得し、開創したそうです。

弘法大師は唐からたくさんの仏具をお投げになっているようで、ここまでの道のりでも、独鈷杵は36番

青龍寺に、五鈷杵は38番札所「金剛福寺」に、さらに三鈷杵は高野山の現在の「壇上伽藍」の松に

ひっかかっていたとのことです。

観音像と大師堂・本堂

大師堂 本堂

本堂の大日如来像、大師堂の弘法大師座像は、共に県の指定文化財になっており、弘法大師座像

は、檜の寄せ木造りで、正和4年(1315年)の銘があり、銘入りの弘法大師像としては日本最古では

ないかといわれるものだそうです。

不動堂 聖徳太子堂 残木堂

納経所は左端にあります。もう一つ、この寺には珍しいものがあります。本堂右手に家畜堂と呼ばれ

るもので、もともとは農耕等に使われていた牛・馬の安全祈願が行われていたのだそうですが、現在

ではペットの供養などに訪れる方が多いそうです。我が家のペット用にお守り札を購入しました。

1段下の境内には珍しい鐘楼堂があります。四国霊場で唯一の「茅葺屋根」の鐘楼堂だそうです。

確かに初めて見ました。元禄時代に再建されたものだそうです。他の方のブログに、「屋根が立派

すぎて、肝心の鐘が小さく見えた。」と書かれていましたがそんなことはありません。確かに小振り

ではありますが、立派な鐘が掛けられていました。

茅葺屋根の鐘楼

余談ですが、仁王門のすぐ前に東屋がありました。珍しいです。せっかくなので座って、この後の

歯長峠越の作戦会議です。

お約束の山門前の記念写真 門前の東屋

巡拝を終えて、次の寺に向かいま8:15。次の43番明石寺までは11km。3時間位でしょうか?

仁王門から出て右に曲がり、しばらく車道を歩くと道幅が急に狭くなりました。田舎道に変わります。

500mほど先に右手の田んぼの奥に「民宿とうべや」がありました。他の方のブログでは「もう営業

していない。」と書かれていましたが、看板は残っていました。

1km程で歯長峠への分岐に到着。

ここからルートが2つあります。

ルート1 昔からの歯長峠経由ルート。距離2.7km 標高差180m

ルート2 昭和に建設された歯長トンネルルート。距離2.4km 標高差100m

いつものように、どちらにするかと迷うところですが、やはり古の道であるルート1を選びました。幸い

なことに、ルート1は2019年の大雨で峠手前の斜面が崩壊して通行止めとなっていましたが、2022年

に復旧したそうです。他の方のブログで「復旧してなんとか通ることはできたが道が荒れている。」と

書かれていました。旧道を通る遍路道の情報が少ないので、こうしたブログなどの情報は助かります。

私のHPもこれから歩かれる方の参考になれば幸いです。

仏木寺を出て5分ほどで県道から分岐します。分岐から5分ほどで山道に変わります。じわじわと

高度が上がっていきます。峠までの標高差は200m。それほど厳しい登りではないのですが、地道に

登ります。

歯長峠への入口 遍路マーク 石畳の道

山道に入って10分くらい歩いたでしょうか?崩落個所に着きました。確かに道は完全に崩れてしまって

います。上部に迂回路が付けられていて、手前には梯子が設置されています。これを登り、向こう側は

階段状の道が造られていました。特に問題なく通過できました。その先は崩れた箇所はなく、標識も

整備されていて、問題なく歩けました。整備していただいた方に感謝です。

この道沿いの遍路マークはどれも新しいものばかりでした。

崩落個所 石柱と案内標示

崩落個所から先はむしろ穏やかといえる登坂の道でした。ただ、急坂ではないのですが、じわじわと

登る道です。おまけに風もないので暑いです。まだ9時前ですがジワリと汗がにじんできました。

途中、人力で削ったのかそれとも雨の洗堀なのかわかりませんでしたが、大岩が削られていて

へこんでいるところがありました。

一旦県道31号に合流します。8:55。しっかりと整備された道で幅もあり、さすがに二桁県道です。

300m程県道を歩くと、右手に石階段があります。30段程の階段を登ったところに東屋があります

のでここで休憩です。

ちなみにこのまま県道を進むと、歯長トンネル経由で峠の向こうに行けます。ですが今回は3人とも

峠越を選びました。ここまでですでに100m以上登っていますので、峠まではもうわずかだと思います。

東屋

一息入れて出発です。

檜の林の中の道を進むと、いきなりロープの掛けられた急坂があります。これがものすごい急坂で

まさに45度の傾斜です。おまけに直登。斜面を必死によじ登ります。8月に登った有明山顔負けの

本格登山です。やられてしまいました。予想外でした。

ですがそれほどの距離はなく10分かからずに登り切り、水平な道にたどり着きました。もちろん一休

みです。

ここから道は左に進むのですが反対側の右側にも荒れてはいますが道が続いています。

ひょっとしたらこちらが以前の遍路道で、崩落したところがあるので、この急坂の道を新しく付け替え

たのかもしれません。あるいは県道を造った時に付け替えをしたのか?県道から東屋への石階段や

先程の急坂はかなり不自然な場所にありましたので。

一息入れて歩き出します。ここからはほとんど水平に近い道で歩きやすくなりました。

少し先で宇和島の港のある入り江が見えるところがありました。今朝あそこにいたのですね。

この景色があるとは知らなかったので予想外のプレゼントでした。

案内標識 急坂 樹木の隙間からの宇和島の入り江の眺め

20分程でようやく歯長峠に到着。9:45。もちろん一休みです。

標高は480mありますが、景色は南側のみ。ですが三間盆地と宇和島の海が見えました。先程

打った仏木寺が見えています。これまた予想外でした。峠からの景色はないと思っていましたので。

(他の方のブログにも乗っていませんでした。)

この景色が見られるのならちょっとだけ登りがありますが、峠に来るべきだと思います。来る価値が

あると思います。

三間盆地方面 宇和島の入り江

峠にはコンクリーブロックト製のお堂がありました。これが「送迎庵」で、中には見送り大師像や

地蔵尊等が祀られています。

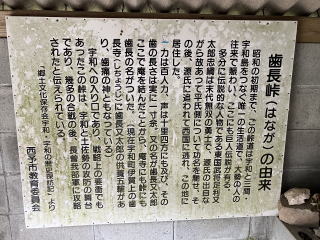

歯長峠の謂れの説明書きもありました。(詳しくは説明書きをお読みください。)

送迎庵 峠にて

歯長峠の謂れ書き 見送り大師像と地蔵尊等

この送迎庵のある付近は平らで木も生えていません。以前は何か建物があったと思われます。

10分ほど休憩して先に進みます。10:00出発。

はじめてみる標識 下り道入口

峠から先は当然下り。土の斜面は滑りやすく、注意して進みます。今日は晴れていますが、雨の

時は峠越えは止めた方がいいと思います。

余談ですが、この峠は市境になっていてここから西予市に入ります。西予市は、平成の大合併で

旧東宇和郡の4町(明浜町・宇和町・野村町・城川町)と三瓶町の合わせて5町が合併してできた市

なのだそうです。愛媛県で2番目に大きな市域の市だそうです。

10分ほど下ると林道と交差しますが、こちらは舗装されていませんでした。この上に電力用の鉄塔

がありましたのでその維持管理用でしょう。

直進して林道を越えてさらに下ります。植林された林の中の道をどんどん下っていきます。

この歯長峠の前後にはいろいろな遍路マークがありました。はじめてみるものをいくつかありました。

募集したのでしょうか?それぞれに教訓のような句が書かれていました。

林道と交差 遍路道

高速道路の下をくぐると変動31号線に合流します。峠を降り切ったようです。10:30。

事前に集めた情報では、歯長峠は通行が難しいと書かれていましたが、拍子抜けするくらいあっさり

と越えることができました。

そこから5分ほど進んだところに「歯長地蔵」があります。その隣に東屋がありますので休憩です。

歯長地蔵の横に石碑などがまとめて置かれていました。この付近のものを集めたのでしょう。

歯長地蔵 その隣の東屋

5分ほど休んで歩き始めます。

歯長地蔵の先、肱川に架かる歯長橋を渡ると県道29号線に合流します。ですが、橋を渡らずに

川沿いの道を歩きます。左側には高速道路ののり面が続いています。

川沿いに500m程進むと先に道がなくなり、橋を渡って県道に移ります。

県道を5分ほど歩いた所に「道引大師」がありました。道路の右手の少し奥まったところにありま

したので、注意していないと見落としてしまいそうです。10:55。

お堂の中に布団が一組置かれています。寝るにはちょっと狭いかもしれません。まあ、雨風は防げ

るということで。

道引大師

その先で県道から離れて右側の脇道に入ります。また高速道路の下をくぐります。

この区間はずっとこの高速道路の高架が並行していました。古の遍路道を歩く私たちのすぐ隣を、

車で高速道路を走る人達がいます。なんだか不思議な感じがします。

下宇和駅の看板がありました。北宇和島駅の先で別れたJR予讃線の駅です。線路は少し離れて

いるのか見えませんでした。

皆田小学校から10分ほど歩いた所に昼食を食べる予定の「道の駅 どんぶり館まで1km」の看板が

ありました。時刻は11:20。丁度良い時間に着けそうです。

すぐ先に東屋がありましたが、休憩せずに先を急ぎます。12時を回るとお店が混むかもしれないので。

東屋の奥に大師像が置かれていました。

東屋

1kmほど歩くと、「道の駅 どんぶり館」が道の左側にあります。ここで食事休憩です。ここは

食事処や物販所もあり、賑やかでした。11:30到着。駐車場がかなり混んでいます。

私たちが席に座った後、ほどなくして満席状態。さらに席待ちの列ができました。間一髪でした。

昼食は海鮮釜揚げ丼です。正直なところ、道の駅の食事は「がっかり」という物があるのですが、

ここは味・量とも満足できるものでした。2種類の刺身と釜揚げシラスのどんぶりでした。

海鮮シラス丼

12:10に出発です。

道の駅を出ると程なく卯之町に入ります。道の駅から43番明石寺迄は2km程なのですぐです。

ですがお寺は町中ではなく町の東側の御篠山の山腹にあります。

明石寺に向かう道は3本あるのですが、一番ショートカットの道を選択しました。

案内標識に従い県道から右手に曲がり、山手に進みます。住宅地の中や墓地の横などを通る道で

したが、各所に案内標識があり、迷うことはありませんでした。案内標識がなかったら進むのを躊躇

するようなところもありました。

野球場と宇和高校の横を通ります。その先で標識に従い山道に入ります。

町の喧騒から離れ、静寂が漂う良い所です。ですが、明石寺までの登り坂は地味にきついです。

急坂という訳ではありませんが、結構な傾斜の道がずっと続きます。

その道の途中に43番の奥の院の「白王権現(はくおうごんげん)」があります。12:40着。

ここには大きな石の御神体があり、「宇和旧記」によると「十八、九の娘が、軽々と大石を両腕に抱き

歩いていたが、当所まで来たときに夜が明けてしまったので、そのまま置き去ってしまった。その娘は

観音様の化身か龍女か、その石を白王権現と崇め、祠を奉った」とあります。43番の御詠歌「聞くならく

千手の誓いふしぎには大盤石もかろくあげ石」もこの伝説と関連しているようで、このことから元々は

「あげいしじ」の寺名で、地元の方は「明石寺」のことを「あげいしさん」と呼ぶ方もいらっしゃるそうです。

ですが、この奥の院はかなり荒廃していて堂宇は何もなく、鳥居と小さな祠と石仏があるだけでした。

左の奥にある大きな石が謂れにある大石でしょうか?

大型の石柱 白王権現(はくおうごんげん)

さらに進むと石の鳥居があり、手前の石柱に明石寺の名前が刻まれています。お寺なのに鳥居が

あるのは変ですが、ここも昔は神仏合体の神寺だったのでしょう。明石寺まで600mとの案内標識

がありました。もうすぐです。

鳥居と標柱

この鳥居の所からは舗装路になります。ですがこの登り坂が厳しい。半端ではない斜度です。

必死になって登り切りました。本当に厳しかったです。

43番明石寺に到着。12:50。

この寺の歴史は古く、六世紀前半に円手院正澄上人という方が、欽明天皇の勅願により建立したそう

です。文献を参照すると「弘仁13年(822年)に弘法大師がこの地を訪ねて、荒廃した伽藍を見た大師

は、嵯峨天皇に奏上して勅命を受け、金紙金泥の『法華経』を納めて、諸堂を再興した。その後、再び

荒れ果てた伽藍の修復に当たったのは、鎌倉時代になってから源頼朝である。建久5年(1194年)、

頼朝は命の恩人である池禅尼の菩提を弔って阿弥陀如来像を奉納、また経塚を築いて山号の現光山

を「源光山」に改めた。 以来、武士の帰依があつく、室町時代には領主・西園寺家の祈願所として、

また江戸時代には宇和島藩主・伊達家の菩提寺となり、末寺は70余寺を数え隆盛を誇ったと伝えら

れる。」とのことです。

坂道を登り切ったところに駐車場があり、一角には食事処もありました。

ところが先には階段が待ち構えています。それほどの段数があるわけではありませんが、ようやく

坂を登り切ったところなので、一息入れないと登れませんでした。

山門への階段

階段を登った所に山門があり、その外に納経所があります。珍しいタイプのお寺です。納経所の先の

小高いところに「しあわせ観音像」があります。周囲に西国三十三カ所の石像があり、観音像まで歩い

ていくと自動的に巡拝できるようになっています。今回はパスしました。

左手に手水舎があります。こちらも山門の外にあります。

仁王門

仁王門は退色した赤みをおびた瓦が特徴的で、木目が長い年月に耐えた風格があります。「ザ・門」

といった感じでこの門を見ただけで古刹を訪れた気持ちに浸れます。明治34年頃の建造だそうで、

大わらじが奉納されていました。四国霊場の名物の一つです。金剛力士像もあったのですが、格子に

阻まれて撮影できませんでした。

山門の上には龍の彫り物がありました。

大わらじ 龍の彫り物

門をくぐって、20段程の石段を上がると本堂があります。こちらも明治23年頃の建造で風格があり

ます。唐破風造りの屋根で、左右両端が反るように天を向き、柔らかい曲線を描いているのが特徴です。

本堂前の石垣と塀も国の有形文化財に指定されている古いものが残っています。

本堂への石階段と石垣と塀 本堂

本堂正面には龍の彫り物と、その左右に1体ずつ象と狛犬が彫られ、口が「阿吽」の形になって

いました。

本堂の彫刻

阿吽の象と狛犬

本堂の右奥に大師堂と鐘楼があり、こちらも明治時代の建造です。精巧な細工がほどこされて

います。後ろの「夫婦杉」も樹齢を重ねた木で、この3つを合わせて見ると重厚感が増します。

大師堂(仏足跡は人の後ろ) 鐘楼(後ろが夫婦杉)

大師堂の前には「仏足跡」という石仏があります。お釈迦様の足跡を印したもので、仏像が作られる

ようになる前はこの「仏足跡」が礼拝されていたそうです。この左足の「仏足跡」は五世紀のものを模刻

したものだそうで、もっとも古い「仏足跡」模刻だそうです。

合掌して礼拝した後、その手で体の悪いところを撫でると罪障が消えるそうです。

この時、団体の方がその前で読経中でしたので近寄れませんでした。「お堂の前に広い場所がある

のでそちらでやれば良いのに、なぜわざわざ仏足跡をさえぎるようにするのか?」と腹が立ちましたが

いけません、修行が足りません。少し待つ心があれば解決します。

でも、数分待ちましたが終わりませんでしたのであきらめて山門を出て納経所に向かいました。

仁王門前にて

この寺の建物は、どれも歴史と風格を感じさせる物ばかりでした。

納経を済ませて寺を後にします。13:10出発。

この後は卯之町の観光をします。往路は戻らずに、手水舎の横を進み、林の中に入ります。

杉林の中の道を100mほど登り、そこから下り道になります。分岐点があり、卯之町に行く道と

北宇和駅に行く道が分かれているはずなのですが、分岐点が見当たりません。途中で廃道のような

道を見かけましたが、あれが北宇和駅への道だったのでしょうか?

それから、この山道には新四国八十八カ所がありました。ですがそちらにはいかず、道を下り

続けました。

山道 新四国八十八カ所

不安はありましたが、卯之町方面の案内がいくつかあったので、下り続けると卯之町の中心街に

到着しました。13:25。その途中の左側に「宇和先哲記念館」があります。

この記念館には、宇和町ゆかりの偉人、西洋医学を日本に伝えたシーボルトの娘「楠本イネ」や

蘭方医「二宮敬作」などの資料が展示されてます。教科書で習った方が活躍された町なのですね。

その町を散策します。

卯之町は、中心エリアが「重要伝統的建造物群保存地区」という長い名前のものに2009年12月に

選定されています。いきなりタイムスリップ(古い表現ですね)したかのような景色が広がっています。

開明学校などの記念館や博物館がいくつかあります。

江戸時代から続いているという元見屋酒店「開明」を見学しました。240年前に建てられたそうで、

さすがに歴史を感じる建物と道具がありました。

余談ですが、この夜に泊まった大洲市の居酒屋には、この開明というお酒は売っていませんでした。

重要伝統的建造物群保存地区 草鞋の展示

白壁・うだつ・出格子など、江戸時代から大正時代に建てられた建物が残る町並みは、古き良き時代

の雰囲気に包まれています。中でも明治15年に建てられた開明学校は、アーチ型の窓にガラスを使う

など、疑洋風建築で国の重要文化財です。百年の時を越えて、今も輝いています。

シーボルトの高弟だった二宮敬作は、この地で病院を開き、若者に蘭学を教えたそうです。

立ち寄ろうかとも思ったのですが、入場料の高さに腰が引け、パスしました。

卯之町は、少し離れた場所に現在の国道56号線や鉄道が敷かれてそちらが開発されたため、近代

開発によって破壊されることなく、昔の建造物がそのまま残ることになったそうです。

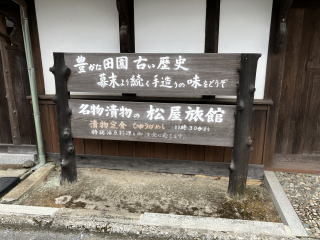

その町並みの真ん中に、老舗の「松屋旅館」があります。1809年建造の建物を改築しながら残して

いる旅館には、多くの文人や政治家が訪れているそうです。入口に訪れた著名人の名前が書かれて

いましたが、確かに歴史で習った名前の方がありました。

この宿の名物は「漬物」だそうで、江戸時代からの糠床を継承し続けているとのことです。ぬか漬け

がメインの料理があるとか、食べてみたかったです。

松屋旅館

上の写真にもあるように「漬物定食」という定食名が、門前に堂々と掲げられています。食事だけでも

可能とのことですが、今日は時間が合わなくてもう昼食は食べてしまいました。

お遍路さん特別プランもあるようなので、都合がよい方は泊まられるとよいかもしれません。

実は当初、この老舗の「松屋旅館」に泊まることも考えましたが、行程上、もう少し歩きます。

卯之町を出て国道56号線沿いを歩きます。明日雨の予報なので、この先の鳥坂峠の手前の

「正信バス停」まで歩くことにしました。

しばらく住宅街の中の旧道を歩きます。意外と車が走っています。14:40に国道と合流。この先は

国道を歩いたり、脇道を歩いたりを繰り返しながら進みます。

1時間近く歩いて14:50に遍路小屋を発見。思わず座ってしまいました。この区間は意外と距離も

あり、疲れました。歩き始めてから20km、7時間ほどになります。その疲れも出てきました。

遍路小屋

遍路小屋からしばらくは国道56号線沿いを歩きます。左側を宇和川が流れ、山間の盆地という景色

の中を歩き続け、正面に山が立ちはだかってきたところが今回の最大の難所鳥坂峠越えになります。

当初利用する予定だった東多田バスに到着。すぐ先に「ペチカハウス」という喫茶店がありました。

持っている遍路地図と少し(400m位)場所がずれています。もう少し歩くことにしました。

最後に上り坂に差し掛かったところに「正信バス停」がありました。16:35着。43番明石寺から

約10km歩きました。

今日はここで打ち止めです。あと15分ほどでバスが来ますので時間もぴったりです。

すぐ先に「遍路小屋肱川源流の里」がありました。バスの時間までまだ少しありますので遍路小屋

を見学します。三角屋根の目立つ建物で、地元の宇和檜を使ったという木の質感が良かったです。

周りは農村風景が広がっています。名前の通り、この辺りが肱川の源流地点です。明日歩く大洲

市内ではかなりの川幅の流れになっています。

遍路小屋肱川源流の里

バス停に戻ってバスを待ちますが、時刻になってもなかなか来ません。結局8分遅れで到着しました。

まあこんなもんでしょう。気にしてはいけません。

大洲駅の一つ前のバス停に17:10に到着。今夜の宿はバス停からすぐの所にある「旅館ときわ」です。

小さな宿でご夫婦が切り盛りしています。

遍路情報で評判の良い宿でしたのでここにしました。中庭に大きな鯉が泳いでいました。部屋にも

床の間があり、歴史と由緒ある宿といった感じです。お接待で洗濯をしていただけました。

旅館ときわ

夕食は大洲市内の居酒屋で宴です。「縁」という名前のお店で美味しかったです。今夜も盛り

上がりました。

ですが明日に備えて早めに切り上げ、宿に戻って21時に消灯です。

3日目

朝5:30に起床。昨日買っておいた朝食を済ませ、6:25に宿を出発。実に規則正しい毎日を繰り

返しています。

実は今日の午後にここまで歩いてきますので荷物を預かってもらうことにしました。快く応じていた

だき出発です。雨の方は小雨が降ったりやんだりといった状況です。まだ傘はいらない程度です。

6:40のバスに乗り、昨日歩き終えた正信バス停までバスで移動して遍路開始です。

43番明石寺から次の44番大寶寺までは約70kmあり、37番~38番、23番~24番に次ぐ第3の

長丁場です。ですが、この区間の遍路道は変化に富んでいます。宇和島街道の城下町であった、

卯之町、大洲、内子の旧街並みや、川沿いの道あり、山道あり、峠越えありで、前述の2つは海沿い

の変化の少ない道でしたが、こちらはそれより飽きない旅ができそうです。

7:00に正信のバス停に到着して出発。昨日少し長く歩いたおかげで、余裕をもって峠越に望めます。

おまけに軽荷とあって足取りも軽いです。

このまま国道を歩く事もできますが、鳥坂トンネルを通過しないといけません。

他の方のブログや資料本によると、「この鳥坂トンネルは、四国の遍路道で一番危険な箇所であると

思われる。その理由としては主要国道で交通量(特に大型車)が非常に多い。なのにトンネル内に歩道

が無く、路肩もほとんどなく、歩くスペースがほとんどない。おまけにトンネルは1,117mと長く照明も

暗い。」とのことです。

非常に危険だとその他の方のHPにもありました。トンネルを通ればかなり時間を短縮できますが、

ここは安全と、古の遍路道を体験するため、旧道を選びました。

ただ、旧道の方の記述にも「道標がわかりづらいところがあって迷い易く、しかも足元も悪いところが

ある難所で、峠を越えて国道56号に合流するまでに2時間近くかかった。15時以降は通らない方が

良い」と書かれていました。

多少迷いましたが、旧道を通ることにしました。時刻もまだ7時ですので、途中で陽が落ちる心配は

まったくありません。

昨日も来た「遍路小屋肱川源流の里」を過ぎると、50mほど先に国道56号と旧遍路道である峠道

との分岐点がありました。

実はここに以前(2018年頃)に立てられていた看板(現在は見当たりませんでした。)には、「峠道

(遍路道)5,5km 約60分、国道56号(トンネル利用2,1km 約25分。」と書かれていたそうです。

この看板を見て、危険でもトンネル道を選択するお遍路さんも多かったみたいです。

ですが、あまりにも差があります。旧道は峠越の道とはいえ距離が2,5倍、時間が2倍です。それに

標高差で約200m(峠の最高地点は470m、現地点は標高270m)の5,5kmある峠越えの道を

たった1時間で歩けるのか?という疑問もあります。

遍路道を詳しく紹介している方のHPにその謎解きが書かれていましたので紹介します。

この看板に書かれている旧道の峠道の距離は、この分岐点からトンネルの向こう側の国道との

合流点の「札掛大師堂松下庵」までの距離で、トンネル道の距離はトンネル出口先のバス停までの

距離なのだそうです。

ここから札掛大師堂松下庵合流点までの国道の距離は5,0kmあるそうです。(鳥坂峠遍路道は

5,5kmのとおり。今回歩いた時間は1時間40分でした。)

実際に歩いた記録は以下のとおりですが、この区間は峠越の古道を歩く方がよいと思います。

道標もしっかり付けられていて迷うところはありませんでした。足元の悪いところも多少はありましたが、

普通の?山道の峠越のレベルでした。

分岐点の標柱

7:10に出発。分岐から左に入って進むと、「鳥坂峠1,9km」の看板がありました。前方に見えて

いるのが鳥坂峠でしょうか?

峠と思われる箇所

その先に六角堂風の休憩所がありました。

東屋

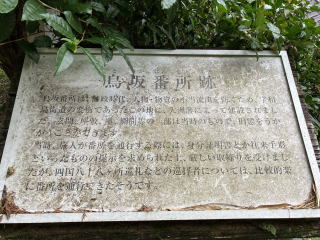

さらに進むと、鳥坂峠への登り口があります。そこから約200mの所に「鳥坂番所跡」があります。

建物が保存されていて、案内もあります。昔はこうして通行を制限していたのですね。今は自由に移動

出来てありがたいです。

峠入口 鳥坂番所跡の説明板

しばらくはうっそうとした暗い山道を歩いたのですが、突然明るくなりました。何故かというと、周りが

雑木林から植林された杉林に代わり、しっかりと間伐されていて陽の光が届くようになったのでした。

杉林の中の遍路道 途中にあった道標

余りの差に別世界に紛れ込んだような気分でした。先程の雑木林の所では、猪が餌を探した跡や

ぬた場(猪が泥浴びをする場所)があり、「こんな家の近くに猪がいるのだ。」と思いましたが、ここは

一転して人間の作業場となっていました。登山道の横には作業用の車が通ると思われる道もありました。

鳥坂峠まで約1.5kmの山道ですが、よく整備されていて傾斜もゆるかったのですが、洗堀されて

ガタガタで岩が転がっていたり、木の枝が落ちていたりで歩きにくかったです。ウオーキングシューズは

こうした道には不向きです。

「峠まで600m」の看板の所で舗装された林道に出ます。この道は新しい道でした。先程の杉の木の

伐採用でしょう。

遍路道はすぐ先でまた山道になります。今度は竹林の中を通ります。斜面側にしっかりと柵が付け

られていました。

舗装された林道(左が遍路道) 竹林の遍路道

この区間は、道はよく整備されていました。歩きやすかったです。

7:45に鳥坂峠(標高470m)に到着しました。周りを樹木に囲まれ眺めはありません。

四国の道の標柱とお地蔵さまがある位で標識も何もありません。

四国の道の標柱 お地蔵さま

ですが、一角にはかなり大きな石垣が組まれ、かつては建物があったと思われます。

石垣

一息入れて先に進みます。峠から先は当たり前ですが下り道になります。こちら側は土の道で

草が生い茂り、ふかふかで歩きやすいです。山中には珍しく真直ぐな道の所がありました。

峠からの下り道

7:55に「日天月天様」と書かれた看板とその奥にお堂があります。右には大師像もありました。

(詳しくは説明分をお読みください。)

説明板 お堂 大師像

その横には、ボーイスカウト団によって設置されたベンチが置かれていました。この地区はボーイ

スカウト団が遍路道の整備の活動をしているそうです。

ベンチ

その先で林道に合流します。しばらく林道を歩いていると分岐点があり、右に進む道に柵が置かれ、

「崩落の為通行止」の看板がありました。こちらが遍路道なのですが、「歩くことは可能」との添え書き

があり、遍路マークもつけられていましたので一安心して進みます。

かなり長い距離を歩きます。林道は傾斜もゆるく歩きやすいのですが、ダラダラと歩き続けるのは

やはり疲れます。途中で舗装路から砂利道に代わりましたが相変わらず道は続きます。

しばらく進むとショートカットの道への案内看板がありそちらに進み、3回ほど林道を横切る形で

どんどん下ります。

眼下に松山道が見えています。人家の屋根も見えてきました。峠を降り切ったようです。

雨が強くなると合羽を着て、着ると雨が小降りになるというよくあるパターンが続きます。

8:40に札掛大師堂(松下庵)に到着しました。四国番外札掛霊場の看板もあります。

札掛大師堂(松下庵)

ここはかなり荒れていて、境内には大師像とお地蔵さまはあるものの堂宇は何もなく、手入れがされ

ていないようでした。

ここでかなり雨が強くなってきましたので上下の合羽を着て傘をさして歩きだしました。

もう少しもってくれると思っていたのですが本降りになってきました。

峠からは4km程下って来たでしょうか?ほどなく国道56号線に戻ります。8:50。峠越にかかった

時間は1時間40分でした。

国道56号線に合流してから、少し進むと、高速道路の上を越えます。

そのまま国道を歩くと9:00に「ポケットパーク札掛」という休憩所に到着。東屋とトイレがあるので一息

入れます。

この区間は歩道が片側にしかいところもあり、道路を何度か横断します。歩道のまったくないところも

ありすぐ横を車が走るので少々危ないです。

国道56号線に合流してから3km程進むと、大洲ゴルフ倶楽部の中を通過。このゴルフ場はコースの

真ん中を国道が通っています。

そこを抜けると左手を高速道路が並行して走っています。大洲北只ICがあります。大洲市街はもう

すぐです。

その先の嵩富川手前で橋を渡り、右手の国道441号線に入ります。56号線は大洲トンネルを越え

ないといけないので、こちらを通ります。正直この区間の道路歩きはつらかったです。上からは雨が

降り、何度か横を通る車に水をかけられ踏んだり蹴ったりです。

大洲市街地に入りました。10:05。橋の上から先に「臥龍山荘」という建物が見えます。

あります。これは、地元の豪商が京都の桂離宮を模して建てた山荘とのことです。ここのお殿様の

別荘でもあったそうです。

臥龍山荘と沈下橋

橋の先に臥龍温泉という温泉施設があります。立ち寄りたい気分ですが、先に進みます。今夜の

宿は温泉なので、そちらを楽しみに。

その近くに「おはなはん通り」と名付けられた通りがあります。昭和41年のNHK朝の連続テレビドラマ

「おはなはん」のロケ地だったそうです。私はかろうじて見た記憶があります。57年ほど前の話です。

大洲市は大洲城の城下町として栄え、今でも古い建物や街並みが多く残ることから「伊予の小京都」と

呼ばれています。休憩所がありましたので自販機でコーヒーを買って一息入れます。

おはなはん通り

大洲の古い街並みを抜けて、中心部を流れる肱川橋へ辿り着きました。

この肱川は、先程通過してきた「鳥坂峠」付近が源流で、一旦南の西予市方向に流れ、そこから山の

中を蛇行するようにして大洲市の方向にUターンしてくる川です。大洲市の真ん中を流れています。

山の中を流れる間に474本もの支流が流れ込み、水量を蓄えた状態で「大洲」の盆地に流れ込んで

くるので、流域を潤す水源であるとともに、昔から大きな水害を起こしたり、「肱川あらし」とよばれる

朝霧の発生原因としても知られています。

また、この川で行われる大洲の鵜飼は岐阜県長良川・大分県三隅川と並んで日本三大鵜飼に数え

られ、現在は夏の風物詩として多くの見物客が訪れるイベントになっています。

また、「いもたき」という行事もあり、秋に夏芋(さといも)を持ち寄り、肱川で獲れた鮎でとった出汁で

炊いて食べる風習が観光行事になったもので、川原に集まって芋を炊くということで、有名な山形の

「芋煮会」とよく似ています。

ここから、左手に日本100名城の「大洲城」を望むことができます。肱川と並んで大洲市のシンボル

なのが大洲城です。立ち寄ろうかとも思いましたが、パスして先に進むことにしました。私もMさんも来た

ことがありますので。

大洲城は鎌倉時代末期に伊予宇都宮氏の宇都宮豊房によって築かれたとされ、近世の城郭として

整備したのは文禄4年(1595年)に入城した藤堂高虎だそうです。

肱川橋から肱川のほとりに建つ大洲城

その肱川を渡って1km程で伊予大洲駅横を通過。10:55。この付近は先ほどの古い町並みと違い、

近代的な建物が建ち並んでいます。昨夜泊まった宿に立ち寄り、預けておいた荷物を受け取る予定

でしたが、このままもう少し先に進むことにしました。

11:30に国道沿いのラーメン屋さんに入りました。「りょう花」という塩ラーメンのお店で美味しかった

です。

駅前から4kmほど進むと右手に高速道路の大洲ICがあります。その少し先の、永徳寺東側の川に

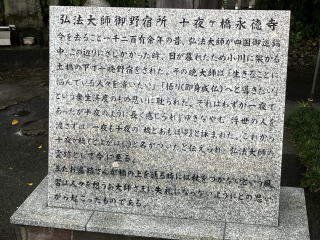

架かる橋が番外札所「十夜ヶ橋」です。12:20着。

この橋の名前の謂れは、「四国巡錫中にこの地を訪れた際に、冬の寒い日の夜、この橋の下で野宿

した弘法大師が、寒さと空腹のため眠ることができず、一夜が十夜にも思えた。」との逸話からだそう

です。

弘法大師の話はスーパーマンのようなことが多いのですが、こうした話を聞くと弘法大師も人間だった

と感じます。

橋の手前にお堂が建っていて、国道には案内表示もあります。

国道の案内表示 お堂

お堂の横には下の説明の石碑もありました。ちなみに2018年7月7日の洪水ではこのお堂の半分

辺りまで浸水があったそうです。

説明の石碑

ですが、番外札所はこのお堂ではありません。川に架かる橋の下こそが札所です。

現在ではコンクリート製の橋にかけ替えられ、風情はありませんが、この橋の下には珍しい寝姿の

弘法大師像があります。石像には数枚の布団が掛けられており、弘法大師が慕われていることがわか

ります。ちなみにこの布団は奉納と同じで購入して掛けることができるそうです。

ちなみに、ここで野宿することは修行として公式に認められている、珍しい空海ゆかりの地となって

います。ゴザの貸し出しもあるとのことです。

また、お遍路では、「橋の上では杖をついてはいけない。弘法大師が橋の下で休まれているから。」

という決まりがありますが、その謂れでもあるようです。

橋の下の大師に巡拝して、国道沿いを東に歩きます。番外札所の御朱印は、近くの永徳寺で頂けます

が、こちらの納経帳は持っていないのでパスしました。

まったくの余談ですが、この橋の下にはたくさん大きな鯉が集まってきていました。何故?と思い

ましたが、よく見てみると鯉のエサを販売する台が置いてありました。このエサを目当てに集まって

いるのですね。

橋の下のワイドビュー

大師寝姿像 布団をかけられた大師

ちなみに、流石に橋の下での野宿は厳しいという方には、この永徳寺の本堂脇に通夜堂があるそう

なのでそちらを利用できます。

十夜ヶ橋の近くには普通の宿もいくつかあります。温泉付きの宿もあるそうです。

私達の今夜の宿は、伊予市の駅前の温泉付きの宿を予約しました。今日はもう少し歩いて、先にある

駅から電車で移動します。

しばらく歩き、高速道路の下をくぐりJRの踏切を渡ります。市街地から、新谷町の旧街並みに入り

ます。国道を離れて左の脇道に入り、矢落川を渡り、北側の県道230号線を歩きます。1km程で

新谷駅を通過。時間がありますので頑張ってもう1駅歩きます。

1.5km程歩いて右折して橋を渡り、国道を越えると喜多山駅に到着です。単線のホームに小さな

待合室のある、四国で何度も見た駅です。

今日は1日雨に降られはしましたが、大雨ではなかったので予定以上に歩けました。

喜多山駅

ここからJRで大洲駅に移動。昨夜泊まった宿まで歩いて荷物を受け取り、再び駅に戻ってJRに乗り

今夜の宿のある伊予市駅に向かいます。

伊予大洲駅

丁度良い時間に特急がなかったので各駅停車に乗車しました。一駅一駅停まるのも味わいがあって

よいものです。沿線は、明日と次回歩く区間ですので、下見を兼ねて車窓を眺めます。

伊予市駅について、宿に向かう途中でスーパーに寄り明日の朝食を買い出しします。

この辺りは松山市のベットタウンというか市街地の南端になります。近くには伊予鉄道の駅もあり、

松山市内への通勤圏なのでしょう。マンションや家が建ち並んでいました。

関係ないですが伊予鉄道の郡中港駅

17時過ぎに宿の「伊予プリンスホテル」に到着。隣の日帰り温泉施設に無料で入れるという、最近

何度か利用したパターンの宿です。面白いことに建物の中層階は普通のマンションで、1階と上層階が

ホテルという建物でした。

余談はさておき、チェックインして早速温泉に入ります。なかなか良い温泉でした。

おまけに湯上りのビール付きで、冷たいビールでのどを潤せました。

今日の夕食も外食です。電話でいろいろ探して行った店ですが、着いてびっくり、何と個人の住宅を

改装した店でした。ご主人がおひとりで切り盛りしていました。

さらにびっくりしたのは食事の量の多さです。巨大と言っていいメバルや、優に5人前はあろうかという

お刺身。写真の通り、その他にも山のように料理が並んでいます。これで3,500円は信じられません。

都会でこの質と量の料理を頼んだら1万円近くします。

おまけに日本酒も自分で飲んで自己申告制というアバウトさ。超大当たりのお店でした。

店の名前は「おおつじ」です。伊予市に泊まった方はぜひお出かけください。

豪華な魚料理

苦しくなるくらい満腹になり宿に戻りました。今夜も早めの就寝と思いましたが、ラグビーの日本VS

アルゼンチンをやっていたのでついついノーサイドまで見てしまいました。日本は善戦しましたが、

破れてしまいました。でもナイスゲームでした。22時就寝。

4日目

朝5:30に起床。朝食を済ませ、6:30に出発。実に規則正しい毎日を繰り返しています。

幸い雨は上がってくれたようです。靴も何とか乾いてくれていました。

ホテルの部屋からの眺め

宿から駅まで歩き、6:42発の電車に乗り昨日の喜多山駅に向かいます。7:39に到着。途中で反対

列車の待ち合わせや特急列車の通過待ちなどがあり、1時間近くかかりましたが、それもまた良しです。

遍路開始です。昨日余分に歩いたおかげで今日は5~6km歩くだけです。ここからゴールの内子の

町まで1時間半ほどで着けるでしょう。

天気は雲はあるものの青空も広がっています。昨日この天気だったらと思いますが、天気はどうし

ようもありません。今日雨が降っていないことを感謝したいと思います。

乗車した列車

駅を出て国道56号を越えて旧道を歩きます。すぐに国道に合流。途中の集落に立派な弘法大師尊

のお堂がありました。その先で内子町に入ります。

この辺りは栗の名産地のようで、道路の脇にたくさん栗の木があります。そういえば昨日立ち寄った

店でも栗が売られていました。

集落のお堂 石柱 国道の看板

国道を2kmほど進むと、五十崎駅があります。この辺りは国道とJRと高速道路が並行しています。

五十崎駅から遍路道は左に曲がり、国道を離れて小さな小山を迂回します。

分岐するところに石柱・標識などがまとまってありました。

石柱 標識

5分ほど歩いた所から道は山道に入ります。「本当にこの道で良いのか?」という箇所を歩きます。

昨日の雨の成果道はかなりぬかるんでいました。

ここにも猪のぬた場や餌を探した跡がありました。本当に人家のすぐ近くまで出てきているのですね。

途中で遍路マークや目印のため池を見つけて一安心。稲刈りの終わった畑の横を通ります。

畑の横を抜ける遍路道

さらに進むと無事舗装路に出て、その先にある内子運動公園に到着しました。ここにトイレがあります

ので使わせていただきました。8:50。

ここは小高い丘になっていて、前方に内子の町が見えます。高架の鉄道の駅も見えます。もうすぐ

そこです。

その先に大きなため池があり、ここにも大きな鯉がうようよといました。その先の道脇に思案堂

というお堂があり、石仏が祀られていました。

思案堂と石仏

内子駅のすぐ横で線路をくぐり内子町へ到着。内子町は和紙と木蝋生産で栄えた町で、ここにも江戸

時代からの古い町並みが残っていて、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。

ですが見学は次回のお楽しみということで、今日はここで打ち止め。駅に向かいます。

駅前にはC12型機関車が展示されていました。

駅前のC12型SL

内子駅の看板 内子駅のホーム

内子駅は特急が停まる駅なのに無人駅でした。当然みどりの窓口もなく、自動販売機による対応

しかありませんでした。これが時代の流れというものでしょうか?

10:20発の内子駅発の特急「宇和海」に乗って松山駅まで向かいます。今回も2000系の車両です。

以前は岡山からの直通列車があったのですが、現在はすべて松山乗り継ぎです。

松山駅まで1時間かからずに到着しました。

松山駅でIさんとMさんと別れます。お二人は松山空港から飛行機で、私は都合の良い時間に飛行機

の便がないため、このまま列車で岡山経由で帰ります。

お二人と別れ、松山駅で特急「しおかぜ」に乗り換えます。ここで2回目となった松山駅ダッシュです。

自由席券の為、早く並ばないと座れない可能性があります。幸い余裕をもって座れました。

と思っていたらどんどん乗ってきます。出発時には8割ほど席が埋まりました。

ちなみに今回も旧型の8000系でした。なかなか新型の8600系に乗れません。これまた次回の

お楽しみということで。

定刻に出発して岡山駅へ。途中の今治などでさらに乗ってきて立ち席まで出る状況でした。

午前中の列車でこの有様ですので、次回は午後になります。指定席を早めに買っておかないと

いけません。

無事に岡山駅について新幹線に乗り換え。ところが今回も満員です。流石に日曜日の夕方は混んで

います。何とか席を見つけて座り、名古屋までの帰路につきました。