今回は、三人とも前日に各地を出発しますが、別々のルートで四国入りします。

私は今回は、前日に西国33ヵ所の内、兵庫県内の2寺を打ちました。最初は熊野古道紀伊路の

大阪府内の区間を歩こうかと考えていましたが、岡山前泊の四国入りもこれが最後になると思います

ので、その移動経路上にある所を優先しました。(詳しくは西国三十三カ所の旅)をご覧ください。)

その後、前回と同じ岡山駅前のビジネスホテルで前泊です。このホテルも6回目の利用になります。

この岡山前泊・高知駅経由のルートでの四国入りは、今回が最後になります。多分この宿も遍路で

泊まるのは最後になると思います。

1日目

朝6:00に起床。6:30から大急ぎで朝食を済ませ駅に向かい、7:08発の特急南風に乗車。

さすがにGW初日は混んでいます。早めに駅に来て並んでいて正解でした。何とか座れました。

定刻に出発して瀬戸大橋を渡ります。流石に5月、すっかり陽が昇っていて朝日は見れませんでした。

宇多津駅で高松から来た特急しまんと3号と併結。しまんとに移動します。何故かというとIさんと

Mさんはこちらに乗っています。お二人は、昨日神戸から夜行フェリーで高松に入り、この列車に

乗ってきました。車内で2か月ぶりの再開です。

高知駅から特急あしずりに乗車、こちらも満員です。何とか座れました。ちなみにこの列車はNHK

朝の連続テレビ小説「らんまん」のラッピングがされていました。流石に地元の高知県出身の植物学者

牧野富太郎氏が主人公なので、地元が舞台の番組を宣伝しています。

全然関係ないですが、前日姫路から乗った らんまんラッピング列車

ひかりレールスター

土佐くろしお鉄道の中村駅に11:37着。

ここから遍路開始です。ですが、歩き遍路は明日の2日目から、今日は登山です。

予約しておいたレンタカーで篠山(ささやま)という山に登ります。なぜ遍路に来て山に登るかといい

ますと、この篠山は高知県と愛媛県の県境にそびえる標高1,065mの山で、山頂にある篠山神社

(明治4年までは篠山権現)は修験の霊山として山岳信仰の対象となっていて地域の人々から崇められ

ていました。

平安時代後期、弘法大師空海が入山し、中腹に寺院を開創。江戸時代には四国八十八ヶ所霊場の

番外札所(40番の奥の院)として、39番延光寺から40番観自在寺への遍路の際には立ち寄ることに

なっていたそうで、多くの巡礼者でにぎわったそうです。(残念ながら明治の神仏分離により廃寺となって

しまいました。)

ですが、霊山であるためほとんど人の手が入ることなく、現在まで原始の姿をとどめてており、アケボノ

ツツジやシャクナゲの群生、樹齢千年の大杉、ハリモミ、コウヤマキの原生林などが残る自然植物の

宝庫となっていて、現在では日本三百名山として登山の対象の山となっています。

4月下旬から5月上旬にかけて山腹の斜面一面に咲きほこるアケボノツツジやシャクナゲの大群落は

この山の名物で、これだけの群生はなかなかお目にかかれないそうです。また、山頂からは宇和海や

沖の島、遠く九州の山々をのぞむ雄大な景色がひろがります。

これは遍路・登山両方の目的からも登らない訳にはいかないと思いました。

詳細は「山酔会の登山日記 2023.5 篠山」をご覧ください。

登山を終えて宿に向かいます。今夜の宿は中村駅近くのニュー民宿中村です。第9回の時にも泊まり

ましたが、お遍路割引でGW中でも素泊まり3,600円です。有難い値段です。部屋は6畳ほどで狭い

ですが、3人が寝るだけですので十分です。

お風呂も広く、コーヒーなどのセルフサービスもあり、コストパフォーマンスは満点です。

食事は、町の中心街にあるお店に行きます。2km程離れていますがてくてく歩きました。

このお店がある周辺が中村の中心街です。宿の近くは少し寂しいので中村は小さな町かなと思って

いましたが、この付近はお店も多くあります。居酒屋「和活波」で最後の土佐の味を楽しみました。

食事もおいしくお酒も進みました。

部屋に戻ると軽い?酔いとともにすぐに就寝しました。

2日目

朝5:00に起床。昨夜は21地くらいに寝ましたので早く起きてしまいます。宿のセルフコーヒーを飲み、

準備をして6:00に出発です。

空を見ると、雲は多いものの青空も見えています。これなら何とか持ってくれそうです。

中村駅を6:23の始発列車に乗り、終点の1つ手前の東宿毛駅へ。6:54に到着。この区間はほぼ

全線高架です。この区間は旧国鉄からの引継ぎ路線ではなく、平成9年10月に新規完成した区間だ

そうです。

駅の手前でこいのぼりが松田川を跨いで泳いでいます。これは、恒例となっているこいのぼりの川渡し

だそうです。約200匹が新緑の中、風に乗って気持ちよさそうに泳いでいました。明日が子供の日です。

空を泳ぐこいのぼり 土佐黒潮鉄道の列車

今回の遍路を開始します。遍路道は駅から北に向かい、宿毛の町の中に入り、途中で左に曲がり、

中心通りを西に向かいます。途中で分岐に道しるべがありました。右の細い旧道に入ります。

標識に道しるべ

300mほど歩いて国道に出たら左折してその先にあるすき家で朝食。宿で食事がなかったのでここで

食べます。

朝定食で満腹になり準備完了。出発です。この先しばらくは山越えの道で水の補給はできませんし、

トイレもしばらくありません。お店のトイレをお借りしてしっかり準備しておきます。

店の駐車場からこれから超える松尾峠が見えています。7:40出発。

↓この辺りを越えます

松尾峠方向

国道を北に100mほど進んで左折。住宅街を抜けてその先で神社の右側を通り山道の遍路道入ります。

新しい石柱や、地元の小学生が作った看板など案内はしっかりされていて迷うことはありませんでした。

途中にと「宿毛貝塚」という史跡の案内看板がありました。そのほかには何もなく空き地状態でした。

標柱 小学生の作った看板 標柱

結構急な坂を50mほど登って、うっそうとした林の中の遍路道を進みます。明るくなったと思ったら、

その先で下ると集落に出ます。そこを越えて、また50mほど登って下るを合計3回繰り返しました。

私が調べていた道と違うのですが、案内はこちらになっているのでこちらが正しいと思います。

「山道を抜けたら集落だった。」というパターンを3回繰り返して着いたところが大深浦という集落です。

20件ほどの家が建っています。ここで左から合流する舗装路があり、これが宿毛駅からの道でした。

私が調べたのはこちらでした。でも、歩いてきた方が遍路道らしいですし、舗装路よりは土道の方が

足に負担がかかりません。何より車がいませんので。

集落の案内板

遍路道の周りは文旦(ぶんたん)の畑でその中を歩きます。白い花が咲いていましたがこれが文旦

の花でした。始めは何の花だかわからず、道沿いの農家の方に教えていただきました。そういわれて

みると、漂っている香りが文旦の香りでした。時刻は8:15。

確か文旦の収穫は12月からです。今花が咲いているので、これから半年以上かけて育つのですね。

だからあんなに実が大きいのでしょう。農家の方は手入れが大変です。

文旦の木 文旦の花

先程、遍路道の横に頑丈な金網がつけられていましたが、この文旦畑を守るためだったのですね。

その先の遍路道の周りに竹林がありましたが、ものすごく太い竹です。南国の高知県は竹の育つのも

早いのでしょうか?

遍路道 竹林

道しるべも整備されています。おかげで迷わずに済みました。

ここにも小学生の作った看板があり、この後もかなり先まで小学生制作の看板がありました。

案内標識 小学生作の看板

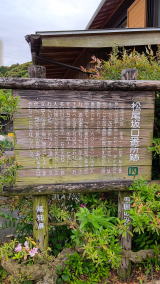

文旦畑の先、峠の入口の手前にかつての「松尾坂口番所」と書かれた関所跡の石碑と案内看板が

ありました。8:47着。

※参考ですが、江戸時代、土佐の国は国境(藩の境)の管理が厳しく、たとえお遍路といえども、抜け道

を通ると処罰されたそうです。土佐の国と伊予の国の行き来には、ここにあった関所を通らねばならない

定めがあったそうで、東の阿波の国との境、甲浦も同じ様に厳しかったそうです。(現在は水床トンネル

で簡単に越えられましたが。)

余談ですが、その当時に関所の役人をしていた方の子孫の方が現在もここに住んでいるそうです。

関所跡の看板

関所跡から集落の北西の端に向かって進むと松尾峠の入口の看板の所に到着。8:55。この周りにも

文旦畑があります。3月ならここでお接待で美味しい文旦を食べられるのですが、この時期はもう実が

ありません。(一部実が残っている木もありますが、これは収穫していないものだと思います。)

松尾峠入口 文旦の木

松尾峠への登り道に入ります。しばらくは舗装された道です。これはこの上にも畑があったためでした。

その先の道は幅が2m程でかなり荒れています。周りの斜面は雑木林で、「よくいえば自然がよく残って

いる、悪くいえば整備がいきとどいていない。」でしょうか。あまり贅沢を言ってはいけません。道がある

だけ感謝しなくては。

20分ほど歩いたでしょうか?少し道から離れたところに子安地蔵堂がありました。ここで1回目の

休憩です。この後、途中で2ヶ所ほど宿毛湾が眺められるところがあり、そこで一息入れました。

害獣除けなのでしょう、火薬の破裂音が定期的に鳴り響いています。

峠はこれまでにもいくつも越えましたが、県境を越える峠越えは特別な気持ちがあります。山道には

残り距離の表示看板がところどころに設置されていて、これは助かりました。

途中で外国の方が休んでいました。テント装備の大きな荷物でしたが、この方とは翌日のお昼まで

何度か抜きつ抜かれつしました。外国の遍路の方をよく見かけますがどうやって遍路のことを知った

のでしょうか?もっとも現在ではネットで簡単に調べられますから。

その先で松並木を過ぎたところで道が石畳になっているところがありました。説明の看板も建てられ

ています。(石畳の箇所はこの後に数か所ありました。)昔、道を守るために整備されたのですね。

でも遍路道が崩落しているところもありました。斜面が道を含めて大きく崩れています。最近の自然

災害の被害はひどいです。

石畳の跡 崩落した遍路道

入口から峠までは約4kmですが、最後の1kmで標高差約150mを登ります。そのため、前半は

なだらかな登りで歩きやいのですが、後半、特に峠の手前の「峠まで1,000m」の標識の先のところが

特にきつかったです。見上げるような角度で道が続いていました。途中で休憩しない一気には登れま

せんでした。さすがに土佐の国「修行の道場」です。最後の最後まで試練を課してくれます。

地元の小学生が書いた看板がいくつもあり励ましてくれました。

ようやく松尾峠に到着、と思ったらここは茶屋跡でした。9:40。登山口から約45分で登りました。

昭和4年まで駄菓子や団子、草鞋などを売っていたそうです。現在で言うと喫茶店とコンビニでしょうか、

まず間違いなくここで休んだでしょうから、きっと繁盛したでしょうね。ベンチがありもちろん一休みです。

茶屋跡 宿毛湾の展望

茶屋跡隣にはトイレがありました。その30m先に松尾大師堂跡があります。小さなお堂が建てられて

います。お堂は閂がかかっていますが簡単に開けられます。中はカーペット敷きで、野宿することも

可能です。宿泊する際は峠の頂上なので、水や食料の準備は必須です。トイレはあります。

それから峠付近には人家はおろか街灯も何もありません。夜は真っ暗でしょう。ここに泊まるには、

真っ暗の山中の不気味さに耐えられる方だけにしておくのがよいと思います。

お堂の中の大師様に土佐の国「修行の道場」を無事に打ち終えることができた感謝と、これから伊予

の国「菩提の道場」の遍路旅を楽しく修行できるように祈願して、松尾峠に向かいます。

大師堂跡 内部

と言っても大師堂跡のすぐ先が松尾峠です。9:50に到着。ここが県境です。

古い石柱があり、「従是西伊豫國宇和島藩支配地」と書かれていました。(宇和島藩は伊達政宗の

長男が開祖の領地でした。)いよいよ愛媛県・伊予の国に入りました。

松尾峠

峠は周りを木に囲まれていて景色はありませんが、周りの木は広葉樹なので紅葉が綺麗でしょうね。

今日は当然ながら新緑です。

峠には看板があり、「四国の道はここから香川県との県境まで465kmに及び、四国の道の約30%

になります。」と書かれていました。もう一つ松尾峠の説明書きもあり、それによると江戸時代には多い

日には300人ほどが通行したそうです。ここは重要な街道だったのですね。

昔の人はこんな厳しい峠道を普通に行き来していたかと思うと頭が下がります。文句を言っては罰が

当たります。でも昭和4年に宿毛トンネルが完成してからは、この峠を通る人はいなくなったとも書かれ

ていましたので、やはり楽をしたいのは昔の人も同じだったのでしょう。

いよいよ遍路は愛媛県に入ります。でも1箇所より道です。峠から左に分かれる分岐があり、そこから

300m程で「藤原純友城址」があります。眺めが素晴らしいそうですので立ち寄ることにしました。

分岐からはほとんど平らな道が整備されています。200mほどのところに看板があり、そこを左に

入ります。少し登り、その先で平らなところに着きましたが、もちろん城はなく、それどころか林の中。

案内書では展望台が建てられていて、そこから遠くは太平洋、手前の宿毛湾に点在する島々の眺め

があると書かれていますが何もありません。先に細い道がありますがここを進むのでしょうか?

でも林がずっと続いています。迷いましたが、ここで引き返すことにしました。景色は先ほど十分

見ましたので。

峠まで戻り、遍路に戻ります。山道を下ります。10:05出発。

ここで外国の方2名と日本人1名のトリオが追い越していかれました。

松尾峠から先は高知県側の悪路が嘘のようによく整備された遍路道を下ります。舗装こそされていま

せんがコンクリート製の柵がずっと付けられています。道も平らで軽トラなら十分走れそうです。少し整備

されすぎているような気がします。贅沢すぎる意見でしょうか?

「修行の道場」と「菩提の道場」の違いをい感じさせてくれる演出かと思ってしまうほどでした。行政の

違いで整備の方法や考え方が違うのか、どのような事情があるのかはわかりませんが、違いがわかり

すぎる道でした。

愛媛県側の遍路道

所々に竹林がありましたが、今年出た筍がすでに高さ20mくらいに育っていました。成長が早い

ですね。新緑が目にしみます。

歩きやすい道を峠から約5km、山を下りきるとやがて舗装路になりました。10:30。

峠の手前でも小さな峠を3つ越えましたので、かなり上った感じがします。

ここから愛南町一本松の集落に向けてさらに下っていきます。途中田植えが終わった水田の中を

通りました。のどかな風景を楽しめました。

途中にかつての伊予の国の関所跡の案内看板がありました。こちらは周りが畑に代わっていました。

その先には3本の大きな石柱があり、1本には「伊予の国宇和島藩領」と刻まれていました。もう1本は

遍路の道しるべでした。もう1本は読むことができませんでした。

道沿いには案内標識もいくつかありました。

関所跡看板 3本の石柱 案内標識

途中に立派なトイレがありました。その先に松尾大師堂がありました。11:15。

松尾大師堂

国道56号線と交差します。ここが一本松の町で、古い風情の中にたたずむ町です。11:30。

お店の扉に「宇和島闘牛大会」の宣伝広告が張られていました。宇和島に入ったのだという実感が

沸いてきました。

「宇和島闘牛大会」の宣伝広告

ここで昼食の予定でしたが、調べていたお店は2件とも閉まっていました。やむなくコンビニで買い出し

して駐車場で食べました。これも遍路というものです。12:00に出発。

ここから40番観自在寺への遍路道のルートは2つあります。

ルート1は、札掛宿を経て、僧都川へ出て川沿いを進むルートで約11km。

ルート2は、国道56号線沿いを通るルートで約9km。

国道の方が距離も短く、アップダウンも少ないので、そちらを通る遍路の方も多いそうですが、私達

はルート1を通りました。こちらは1ヶ所山道の登りがありますが、それほどの高さではなく、何より車が

少ないのが助かります。

道を歩いていたらいきなり隣に車が停まったので何事かと思ったら、お接待でした。飴をいただきま

した。

12:23に篠山神社の鳥居を見つけました。ここから昨日登った山頂に向かう道があるようです。

山頂手前で分岐していた道に続いているのでしょうか?

その横に「札掛けの宿」という看板のある家がありました。宿なのかよくわかりません。(帰宅後調べた

ところでは、「札掛は、篠山詣りを果たせなかった遍路が、この地に札を掛け篠山を遥拝して去ったので

その名残が地名となった。」とのことでした。その関係の家なのかもしれません。)

札掛けの宿と篠山神社の鳥居

何故か道端にヤギがいました。高知県に入ってから3度目です。「何故?」とは思いますが飼っている

のには何か理由があるのでしょうか?

珍しい道路上に黄色のペイントで道案内が書かれていました。この後にも数か所ありました。看板が

立てられなかったのでしょうか?

そうかというと、英語表記の立派な看板もありました。距離もマイル表示でした。珍しく看板の設置者

の名前入りのものもありました。

何故かヤギ 道路にペイント表示 英語表記の看板 設置者名入りの看板

舗装路から山道に入るとどんどん下っていきます。一番下の谷底で川にかけられた石橋を渡ると今度

は当たり前ですが登り返しです。こうした道は地図で見るとまっすぐで距離は近いのですが、疲れます。

ショートカットにはなっていますので、それがせめてもの慰めです。

さらに進むと「上大道(うわおおどう)」地区にとても立派な休憩所がありました。13:05着。

東屋には蛍光灯と電源があり水道も使用可能。そして、床に敷くマットまでも用意してあり、野宿する

方が使えるようになっています。何よりすごいのが併設されたトイレです。センサーライトやウォシュレット

も付いた最新式であること。そのうえトイレはとてもきれいに掃除されています。

これまでにも立派な遍路小屋を見かけましたが、東屋形式の休憩所・トイレの中では、間違いなくトップ

になる設備と維持管理状態でした。(遍路のうわさでは四国1だそうです。)

立派な遍路小屋とトイレ

東屋にはお遍路さんのコメントが書き込まれたノートと、地元の内海中学校の生徒が手作りした「柏坂

へんろみち」のガイドマップがありました。「柏坂へんろみち」は、ここからさらに先に進み愛媛県愛南町

から宇和島市に入る際に通る旧峠道です。私達も明日通る予定ですので参考にするため写真に撮り

ました。

この手作り地図はとても完成度が高くて、見どころがよくわかりました。松尾峠の小学生の作成した

看板といい、小・中学生が遍路文化を理解し、自分たちの手で人に伝えていこうとする姿勢が素晴らしい

と思います。

実は、ちょうどこの辺りが遍路で歩いた距離が600kmの地点になります。「600km到達万歳」は

なしで黙々と進みます。13:15出発。

13:45に僧都川に到着。この遍路道の最後の2km程は僧都川の土手沿いを歩きます。眺めも良く

快適に歩けました。風情のある旧道ですので、こちらを進む方をオススメします。春先なら土手に植え

られた桜が満開です。立派な傘付きの標柱もたてられていました。

かなり疲れてきましたので土手で休憩。あと少しなのですがなかなか足が進みません。

僧都川 標識

僧都川に架かる橋を渡って愛南町の旧町中を歩きます。南宇和島高校前を過ぎると40番観自在寺

はすぐ先です。途中には昔の名残がしっかり残っています。商店街と参道の交わる角には石造りの古い

建物もあり、歴史を感じます。その角を右に曲がり少し北へ入った所にお寺があります。14:35着。

「遠かった。」というのが実感です。距離は20km程なのですが、峠越や途中に立ち寄る所がないため

長く感じました。

松の木の先の突き当りが山門

仁王門は200年ほど前に建てられたそうで、総檜造りの瓦葺入母屋造で三間一戸八脚門の立派な

門です。屋根には対の鯱が載っていました。天井にある美しい絵柄の十二支の方位盤はさらに古く

からのもので、元禄時代の書物に記されているそうです。仁王門なので当然仁王像があります。

写真の通り少し変わった感じの仁王像は下久家の名大工の作だそうです。ピンク色の像は初めて

見ました。赤色が退色したのかもしれません。

山門に掛けられている額は、高野山第401世座主・中井竜瑞の直筆によるものだそうです。

ちなみにこの方は四国霊場の第84番・屋島寺、第85番 ・八栗寺の住職をも勤めた方だそうです。

山門 十二支の方位盤 仁王像

平安時代初期の大同2年(807年)に、平城(へいぜい)天皇の勅願により、弘法大師がこの地を訪れ

その時に、1本の霊木から本尊の薬師如来と脇侍の阿弥陀如来・十一面観音菩薩の三尊像を彫造し

開山したといわれています。その平城天皇と次の嵯峨天皇が行幸されたという、由緒正しきお寺です。

宇和島藩主伊達宗利の勅願寺ともなったそうです。そのため、このあたりの地名には「御荘(みしょう)」

や「平城(ひらじょう)」という名が残っています。町は観自在寺の門前町として発展したそうです。

往時は七堂伽藍がそびえ、48坊の末寺を持つ荘厳華麗な寺だったそうですが、火災により全焼して

しまったそうです。(木造建築物は火事が大敵です。)1678年、宇和島藩主・伊達宗利が祈願所として

再建したそうです。

門をくぐり境内に入ると、右手に手水舎、その先にある鐘楼の鐘は一人1回付けますので撞いて

みました。ありがたい音が響きました。

参道の左側には十二支守りの八体仏が並び、その前に柄杓が置いてあります。これで御水をかけて

心願成就祈願を行います。右側には池があり、その手前に大きなカエルの石像があります。親子では

なく、3世代カエルです。願いを込めてこれをなでると、ご利益があるそうです。

十二支守りの八体仏 親・子・孫の三代カエル

正面の本堂は、昭和34年の火災で消失してしまい、昭和39年に創建時の姿に再建された入母屋造

の堂々たる本堂です。入母屋造りですが、コンクリート造りの珍しいものです。

本堂の右奥の大師堂も同じく平成5年に改築されたコンクリート造りです。寺名にもなっている観自在

菩薩が祀られています。廻廊には四国八十八カ所霊場のお砂が敷き詰められていて、大師堂の周りを

歩くと四国霊場のお砂巡りをして、弘法大師の尊像に礼拝できます。

堂内には本尊の弘法大師像と、脇仏の不動明王像・愛染明王像が安置されていました。

本堂 大師堂

大師堂前の賽銭箱には大きな三鈷杵が置かれていました。何とか持ち上がる重さでした。

大師堂正面

なぜか本堂前にもカエルの石像がありました。「無事にかえる」の意味なのか?この寺がカエルと関係

があるとは聞いていないし、はて?よくわかりません。

大師堂の手前に小さな庭が作られています。寺名にもなっている「観自在菩薩」の像が建っています。

大師堂の反対側には、心教宝塔と宝珠殿八角堂が建てられています。

観自在菩薩像 境内

このお寺は1番札所霊山寺からもっとも遠いところにあることから「四国霊場の裏関所」と呼ばれ

ていて、ここを通過すれば四国歩き遍路も折り返して後半となります。寺の数こそ40番目ですが、

歩いた距離の延長は600kmを越え、歩き遍路1,200kmの半分を歩いたことになります。(私が

調べた限りでは、歩き遍路の距離は1,109kmというのが最近では定説のようです。そうであれば

すでに半分以上を歩いたことになります。)

ちなみに、四国八十八ヶ所霊場には、各県に一カ所ずつ「関所寺」とされている札所があり、「お大師

さまの審判を受け、邪悪なものは先に進めない」とされていて、難所のお寺が設定されています。

徳島県阿波国は19番「立江寺」、高知県土佐国は27番「神峯寺」、愛媛県伊予国は60番「横峰寺」、

香川県讃岐国は66番「雲辺寺」がそれにあたります。

巡拝して先に進みます。由緒正しき歴史と立派な建造物の数々は、伊予の国・菩提の道場最初の

札所としてふさわしい佇まいでした。

境内には露店が出ていると聞いていましたが今日はありませんでした。

15:00に出発です。門をくぐり、ふと右を見ると「生絞りジュースお接待中」と書かれた幟が見えます。

ついついひかれて寄ってみると、なんと生ジュースのお接待をしていました。もちろん頂きました。

お接待の幟と生ジュース

「河内晩柑(かわちばんかん)」という文旦によく似たものを生絞りしたジュースを頂きました。(河内

晩柑というのは和製グレープフルーツと言われている愛媛県の特産品だそうです。)とても美味しかった

です。本来は一杯250円で販売されているものでした。スペインで飲んだオレンジの生絞りジュース

を思い出しました。

山門の前まで戻り、松の木のところまで進み右折します。そのまま進むと国道56号線に出でます。

途中、国道沿いのスーパーでお酒と宴会のつまみを買い込みました。少し重くなりましたが仕方あり

ません。実は今夜の宿は食事がありません。夕食のお店を探しながら歩きましたが、よさそうなお店は

見つかりませんでした。

国道を2kmほど歩いたところにある「民宿磯屋」が今夜の宿です。16:00に到着。

本日はここで打ち止めです。宿は本当に個人の民家という建物でした。(最近は民宿となっていても

専門の宿の形状の宿が多いです。)

民宿磯屋前にて

この宿は海に近く、2階の部屋の窓を開けると磯の香りがします。部屋が狭いとのことでしたが、

とんでもありません十分広かったです。

早速入浴して汗を流します。温泉ではありませんがやはりお湯につかると疲れが取れます。

先ほど買ってきたもので軽く宴会。その後宿の方に近くの台湾料理店まで車で送って頂いたので

助かりました。このお店は味はまあまあでしたが、量が多いです。

何とか食べきりましたが、腹十分目になってしまいました。

でも楽しく語らいながら食事もお酒も進み、満足の夜となりました。

今夜も早目の就寝で爆睡しました。

3日目

夜20時に寝れば当然朝5:00前に目が覚めてしまい、布団の中でのんびりしました。

昨日買っておいたおにぎりとインスタント味噌汁で朝食を済ませ、6:00に出発です。

次の41番龍光寺迄は47.2kmあります。さすがに今日1日でという訳にはいきませんので、まず

今夜の宿のある津島町に向かいます。

宿を出ると空は雲で覆われています。午後からは雨の予報ですが、何とか午前中はもってほしい

ものです。

実は、この「民宿磯屋」と津島町内の今夜の宿、「三好旅館」は有料ですが荷物の搬送をしてくれて

いました。過去形なのはもうやめてしまっているそうです。

今日は距離が約24km、途中で標高460mの峠越えの旧遍路道があり、国道自体もアップダウン

が続く難路です。軽荷で少しでも楽に歩きたいと思っていたのですが、残念です。

宿のおかみさんが私たちの姿が見えなくなるまで見送ってくれていました。

10分も歩かないうちに愛南町の市街地を抜け、海岸沿いから山間に入る国道56号線沿いを進みます。

国道の看板には「松山134km、宇和島41km」と書かれていました。今回の最終目的地の宇和島市内

までは41km+αで45km位でしょうか?松山市内までは134km+αで150km以上になるでしょう。

先は長いです。まずは宇和島まで行かないといけません。

やがて、海岸沿いの道となります。左側にはずっと宇和海が見えています。地図を見た時には国道を

歩くので、海近くの海岸線の平坦な道をイメージしていたのですが、意外にアップダウンが多い道が

続きます。

リアス式の海岸線が続いています。海のすぐそばまで山が迫り、海岸を歩いていたと思えば、すぐ

に山道に入っていくという状態です。ですが、同じリアス式でも東北地方の海岸と違って、心なしか明るく

おおらかな感じがします。入り江に浮かんでいるいかだは真珠養殖のものだそうです。

宿を出発してから、約2kmの地点で愛南町の御荘平城(みしょうひらじょう)地区から御荘菊川(みしょう

きくがわ)地区に向かい、八百坂(はっぴゃくざか)峠を越えていきます。バス停の八百坂の文字を見た時

には八百も坂があるのかと冗談を言いましたが、八百とは昔の表現で数が多いことなので、この区間は

アップダウンの坂が多いか、坂が長いという意味のようです。

途中で無人販売所がいくつかありました。愛媛県も高知県に負けずに柑橘類が多いそうですので

楽しみです。

さらに4km進むと柏(かしわ)地区に向かい、山の峠付近から急坂を海岸に向けて一気に下ります。

途中で1カ所旧道を歩く区間がありました。ここは距離も短くすぐに国道に戻りました。

峠に着いたと思ったら、目の前に海岸が見えていてそこまで一気に下ります。着いたところが室手湾

でした。ジェットコースターのようなすごいアップダウンでした。ここには海水浴場もあるそうです。

石柱 室手湾

湾には養殖の設備が一面にありました。何を養殖しているのでしょうか?道路沿いのお店に「ヒオウギ

ガイあります。」という看板がありました。カラフルな二枚貝で食べられるそうです。

余談ですが、国道にわざわざ「旧 内海村」と旧の文字が付け足された案内板がありました。旧村名

への愛着なのでしょうか?珍しい看板でした。

この少し先で左手に「民宿ビーチ」があります。ここはお遍路というよりバイクツーリングの方に人気

がある宿です。ずいぶん以前に四国ツーリングをしたときにこの道を通りました。かなり年季の入った

外観に代わっていました。

そこから約1kmほど進むと柏集落の手前にあるローソンに到着。観自在寺から約10km歩きました。

時刻は8:10着。まだ先は長いです。ここで峠越え用のペットボトルを買い、コーヒーも飲んで一休みです。

8:30に出発。柏集落の中の柏川沿いに山側に進み、その先で、柏郵便局を目印に、右手の山に

入る遍路道に入ります。

↓この辺りが柏坂

柏坂に向かう

前方の山の上には発電用の風車が数基建っています。黒い雲が気になります。

入口で中務茂兵衛(なかつかさもへい)が設置した道しるべを見つけ、柏坂への登り口を確認。

昭和60年に復旧整備された旧道「柏坂へんろみち」の入口です。8:40。

柏坂登り口

ここから柏坂の遍路道は、標高460mの峠を越える約10kmにわたる旧道で未舗装路です。現在

地点の柏の集落は海のすぐ横、つまり海抜=標高は0m。しっかり460m登らないといけません。

かなりの難所ではありますが道自体は良く整備されているようです。いろいろな道しるべが立てられて

います。

「柳水大師まで2,5km」となっています。1時間で登れればと思います。

登り始めると道の横に5~6段もある石垣が積まれています。これは何のためなのでしょうか?

石垣と石畳の道

100mほど登ると大きな池があります。先ほどの石垣はこの池の為だったようです。

ところがその先にも石垣は何カ所もあります。石畳もあります。この道を守るためのもののようです。

この道は立派な登山道です。15分ほど登ったところにベンチがあり一休みします。樹木の間から

見下ろすと柏の集落がずいぶん下になっています。一気に登りました。

すぐ横の山腹で道路工事をしています。高速道路のようです。

途中に炭焼き窯の跡と思われる石組が3カ所ほどありました。9:08に2つ目のベンチがあり迷わず

休みました。傾斜は急ですが、道自体はよく整備されていて歩きやすいです。

炭焼き窯の跡?

石垣はかなり上まで作られていました。平らな石の所や四角い石を組んだ所もあります。

実は愛媛県に入ってからお地蔵様を見ていません。道しるべはたくさんあるのですが、これまで

峠の前後には必ずあったお地蔵様がいないのには何か理由があるのでしょうか?

道が水平になり楽になったと思ったら、柳水大師に到着です。9:30。柏の集落から1時間でした。

思ったより早かったです。

東屋とトイレがあります。助かります。ですがこのトイレは壊れていて使えそうもありませんでした。

一休みします。ここは弘法大師が杖で柳の木の下の地面を突いて水を湧き出させた所です。「柳水」

はそこからきているようです。東屋の奥にその湧水がありました。

柳水大師(左下に湧き水)

東屋の横には柳水の説明板と野口雨情さんの句がありました。何かこの地と関係があるのでしょうか?

左が野口雨情さんの句 右が説明板

心配していた天気ですが、時々雲の合間から日が差しています。このまま持ちこたえてほしいものです。

9:40に出発。峠は資料ではほんの2~300mで着くはずなのですが、これがなかなか着きません。

10分ほど急坂を登ったら、いきなり舗装路に出ました。先ほど見た風車のところに行くための道だと

思いますが、これは興ざめです。

看板があり、舗装路を横ぎってさらに進みます。

柏坂遍路道の標識

舗装路を横断してからも登り坂が続きます。すぐ先という情報は明らかに間違いです。たっぷり15分

は登りました。

ようやく峠の頂と思われるところに到着。9:55。なぜわかるかというと前方が下っているからです。

ここは標高460mです。かなり登りました。ベンチがありますので一休みです。すぐ近くにトイレがあり

ますが、ここは使えるみたいでした。

5分程休んで先に進みます。10:00。峠からほとんど水平に近い下り道を進みます。前方に風力

発電用の風車が音を立てて廻っています。今日は風が強いのでしっかり発電していることでしょう。

10分ほど歩くと分岐があり、左下に下る道を30mで清水大師と案内されています。直進する道は

「茶堂休憩所2,6km」となっています。事前に調べた範囲ではなかった名前です。とりあえず清水

大師に向かいます。

本当に30mで「大師水」と書かれた説明板とお堂があります。ここでは休まずに進みます。

大師水の説明板がある清水大師

すぐ先で上り坂があり、先ほどまでの道に戻ります。

途中に大きな岩が道の両側にあります。「ゴメン木戸」という説明板があり、ここは牛の放牧場

だったようです。牛が逃げないように周りを柵で囲い、この岩の間に木戸が付けられていて、通るとき

にゴメンと言って開けたのが名前の謂れだとか。面白いですね。

ゴメン木戸

10:15に展望所に到着。ここは素晴らしい景色が見えました。海に突き出す由良半島や手前の

由良湾と宇和海の美しい眺めを楽しむことができました。青い海が綺麗です。宇和海の先の九州は

残念ながら霞んでいます。

「つわな奥展望所」と書かれた標柱があります。(つわなとは、つわぶき(石蕗)という植物のことを

言います。この付近に咲いているのでしょうか?)

この展望所のすぐ先にもトイレがありました。この情報は記載されていませんでした。

由良半島由良湾と宇和海の眺め つわな奥の標柱

つわな奥展望所の全景

展望所から先も歩きやすい道が続いています。登りに比べて長い距離で下るため傾斜が緩いので

助かります。愛媛県の道は本当によく整備されています。

途中で「思案坂」という看板がありましたが、思案している余裕はなく転ばないように足元に注意して

黙々と歩きます。

10:47に林道を横切りました。50m先でまた山道に入りますが、逆打ちだと先ほどの道はわかり

にくいです。道の横にシイタケ栽培の木が並んでいました。先程の林道はこうした農作業のための道

のようです。

途中で「馬の背駄馬」という看板と両側が切れ落ちた本当に馬の背のようなところがありました。

距離は短いものの、よくこんなところの道を探しだしたと思います。

馬の背駄馬 案内標識

茶堂休憩所に11:00に到着。ここで昼食です。持ってきたアルコールバーナーが活躍してお湯が

沸き、お味噌汁とおにぎりをいただきました。人心地がつきました。

ここで3人の一人歩きの遍路の方とお会いしました。内1人は初めての遍路で逆打ちをやっているそう

です。すごいですね。ちなみに他のお二人とは、この後翌日まで何度か顔を合わせました。

茶堂休憩所

11:40に出発です。

休憩所から10分ほど下ると、正面から車が走ってきました。このあたりは周りに畑や人家もあり、

かなり降りてきたと思われます。そろそろ舗装路に出るはずですがまだ地道が続いています。ですが

ほとんど水平に近い道になっています。

12:10に舗装路に出ました。もう平場に着いたようです。国道56号線をくぐって芳原川の堤防に

沿って北に向かいます。

この辺りの土手は桜並木になっています。残念ながらこの時期桜はありません。川の左岸を歩いて

いたのですが、行き止まりに突き当たってしまいました。引き返すと橋のところにこの橋を渡るように

案内されていました。往復で数百メートル、15分ほどロスしてしまいました。

さらに約4km進むと、この区間の中間地点である津島町に到着します。手前にあるコンビニに

立ち寄ります。

岩松川に沿って町並みの続く津島町は山間の町という表現がぴったりです。もっとも現在では合併して

宇和島市の一部となっています。ということでもう宇和島市には入っているのですが、その中心街までは

まだ15kmあります。

今夜の宿の「三好旅館」に14:10に到着。この宿は昔ながらの旅館というたたずまいの建物でした。

(写真右側の建物に泊まり、食事は左の別館を利用。こちらはコンクリート製でした。真ん中は別の家と

いう面白い建て方でした。)

食事をした大広間は以前は結婚式などをした大きな宴会場だったそうで、歴史を感じさせる建物で

した。

三好旅館 岩松川(左が旧町並み)

宿は誰もいなかったため、置手紙をして荷物を置かせてもらいました。もう少し歩きます。

14:20出発。岩松川を渡り、国道56号線を進んでいくと、道は徐々に登り坂になります。この先で

峠越えが待ち構えている気配が漂っています。

明日はお昼過ぎの宇和島駅発の列車に乗る予定です。食事や観光もしたいのですが、時間はギリ

ギリですので、明日歩く予定の16kmを少しでも減らそうと今日はもう少し歩きます。

坂の途中で、左に道が分かれていて高速道路の宇和島道路に入っていく道があります。大きな看板が

あり「道の駅津島やすらぎの里」と書かれています。以前はこの道の駅に「熱田温泉」という天然温泉の

日帰り入浴施設があったそうです。というか、元々温泉施設があったところを拡張して「道の駅」にした

そうで、かなり充実した設備の温泉だったそうです。無料の足湯もあったそうですが、今は閉鎖されて

いました。

時間がありますので立ち寄ることにしました。14:55到着。昨日ジュースで頂いた「河内晩柑」が

棚一杯に売られていました。

一休みして分岐まで戻り先に進みます。分岐から1kmほど進むと松尾トンネルがあります。15:25。

今日はここまでです。峠の手前にあるバス停からバスに乗り津島の町に戻ります。

1時間近くかけて歩いた距離をバスだとわずかに5分。車は早いです。ですが今日3km余分に歩いた

おかげで明日が多少は楽になりました。

途中でスーパーによって飲み物を購入。そのあと宿に16:10に戻りました。宿泊の手続きをします。

早速入浴して汗を流し、買い出ししたビールで乾杯。疲れが吹き飛びます。ほどなく夕食となりました。

食事のためいったん外に出ると、通りに明かりが灯り、風情のある雰囲気が醸し出されていました。

夕食も美味しく満足の夜となりました。(ちなみにこの横の川は大うなぎが捕れるそうですが、食卓に

出たのは普通のうなぎでした。)

夕闇の町 夕食

今日は少し長い距離を歩きましたので、今夜は十分に休んで回復に努めます。

20:00から爆睡。

4日目

朝4:00に起床。毎日が早起きです。3人とも5時には起きて着替えを済ませました。6:30から朝食

の予定でしたが、宿の方が「雨になりそうだから早めに作りました。」と気を利かせて早めに作っていた

だいたので早めに朝食を済ませ、宿を6:30に出発。(余談ですが、今回の遍路で宿で食事をしたのは

今日だけでした。)この宿のおかみさんは気配りがすごかったです。遍路に親切な方でした。

朝食

予定より1便早い始発の6:51発のバスに乗車。昨日歩いた松尾トンネルの坑口まで移動します。

今日は宇和島市中心部まで進みます。津島の町はこの辺りでは中核の町なのか、立派なバス待合所

がありました。表示も英語や韓国語でも案内されています。

バス停のすぐ前は国道56号線ですが、そこに看板があり「松山108km」となっていました。

バス待合所

バス停から100mほど進むと新松尾トンネルがあります。このトンネルは歩道がありますが、長さが

1,710m。歩いて約30分かかり、その間、車の排気ガスにやられます。交通量は多いそうです。

迂回路の旧国道は、山越えで距離も3,700mありますが、車はほとんど通りません。というか山道

です。

どちらの道を選ぶべきか?旧道を選びました。国道のトンネルの入口の手前に旧遍路道の入口が

あり、案内看板があります。峠越えの旧遍路道は全長3,7km、標高差180mの道のりです。

この峠の名前は「松尾峠」で、一昨日歩いた高知と愛媛の県境も「松尾峠」を越えてきたので、デジャブ

とまでは行きませんが変な感じがします。愛媛県の南予地域は本当に峠越えがたくさんあります。

(この後も幾つも越えました。)

7:00丁度に旧道入口に到着して遍路開始です。

遍路道入口 右が新松尾トンネル 遍路道地図

旧道を50m進んだ所にコンクリートブロック製の

「遍路小屋てん屋」があり、十分雨風をしのぐことのできる宿泊所でもあります。中を見ましたが、人が

いてびっくりしました。

壁に「ゆっくり ゆっくり ゆっくり一歩」の言葉が書かれています。

てんやわんや遍路道案内板 遍路小屋てん屋

ここから標高差100mほどを1.5kmの山道で登ります。

旧遍路道はそれほど坂がきついわけでもありませんが、トンネルを通るお遍路さんが多いのか、少々

道が荒れています。何カ所か倒木を越えていかなければならないところもありました。

7:20に舗装された道路に到着でもまだ頂上ではありません。すぐ先で再び山道に入ります。

遍路道 歩道から左に入る地点

ほんの3分で今度は林道に出ます。こちらは以前は舗装路だったみたいですが、もうボロボロに

なっています。遍路マークに従って10分ほど歩くと、峠と思われるところに到着しました。

頂上付近は切通しになっていて、岩を削った後が残っていました。開削には苦労されたことと思います。

その先に小屋があります。標高220mの峠の頂上にある「わんや東屋」へ到着。

遍路小屋の名前が登山口は「てん屋」、峠頂上は「わん屋」と名付けられているのは、津島で獅子文六

という文筆家が執筆した小説「てんやわんや」にちなんでいるそうです。

そういえば獅子てんや・瀬戸わんやという漫才コンビが大昔にいました。(もうご存じの方は少ないで

しょうね。)

わんや東屋の横には飲めないものの井戸がありました。

わんや東屋(左が井戸)

峠道を復旧したのも「てんやわんや王国」という町おこし団体とのことです。こうした方たちの地道な

活動のおかげで遍路道と文化が継承されています。ありがたい事です。

ここからは長い下りが始まります。今回の峠はいづれも登りが急で距離が短く、下りが長くゆったり

というパターンです。

ところが、峠を越えてしばらく進むとその先に立派な工場があります。どうやらごみ処理工場のようです。

ここに立派なお接待の小屋とトイレがありました。ウオシュレット付きです。びっくりしました。ありがたく

使わせていただきました。

東屋と右奥がトイレ

ゴミ処理作業車が何台も走っています。当然道は舗装されています。

その先は採石場になっています。その中の砂山の横を通ります。間違えて施設内に入ったわけではなく、

これが遍路道です。何だかがっくりくる風景です。ですが文句を言う訳にも行きません。ここで働いている

方もいますし、ここの石が使われている工事現場があり、それは社会インフラの整備なのですから。

採石場内を通る遍路道

砕石場を過ぎた先の右側に旧遍路道がありました。入口は50cmぐらいの石橋を渡って遍路道に入り

ます。案内標識がなければ入るのを躊躇する道です。さらにその先はかなり荒れています。道幅も狭く、

崖の横を通る箇所もあり、今回通った遍路道の中で一番危ない道でした。

遍路道入口 遍路道

300mくらいで舗装路に出ました。すぐにまた山道に入ります。終点に「甲申堂」というお堂がありました。

8:30着。すぐ先で舗装路に出ます。どうやら峠の区間は越えたようです。

甲申堂

8:35に再び国道56号線に合流します。ここから宇和島駅までは9km程です。心配していた天気も

何とか持ちこたえてくれています。駅に着くまで何とか持ちこたえてほしいものです。

振り返ると越えてきた山が見えます。ここからは国道56号の松尾トンネルはもう見えません。国道に

比べると、旧道はアップダウンもあり距離も少し長いですが、国道歩きでは体験できないことがあります。

体力と時間のある方は旧道をぜひぜひ通ってみてください。

ここから国道歩きかと思っていましたが、しばらくは並行して旧道があります。こちらは車がほとんど

走っておらず、安心して?歩けます。

8:55に国道に同流。ここから宇和島市の手前の馬目木大師まで約6km。しばらくは国道沿いを歩き

ます。道の周りに色々な店が現れ始めました。町が近い証拠です。宇和島の市街地までもう少しです。

道沿いにコンビニがありましたのでちょっとコーヒーブレイクです。看板があり、宇和島城まで4,4km

となっていました。

9:50に前方の小山の上に宇和島城が見えてきました。

宇和島警察署の前を過ぎて次の交差点で右に曲がり脇道に入ります。そこから1km程で馬目木

大師に10:00に到着です。お堂は少し奥まったところにありました。可愛そうに手前にある看板は

ゴミの集積場所になっていました。

馬目木大師堂

さらに少し進むと神田川に突き当たります。川沿いに右に曲がり、上流に向かって500m程進み、

左に曲がって橋を渡ると、目の前に宇和島城が見えてきました。このあたりが市街地の中心です。

この時雨が降り始めました。傘を差します。でもよくここまで持ちこたえてくれました。1週間前の

予報では5月3日から雨予報でしたので。

小山の上に宇和島城

宇和島は、伊達政宗の長子秀宗が江戸時代初期に入城して以来、幕末まで治めた町です。

(2015年が入城400年だったそうです。)城下町として発展してきた歴史をもち、石高は十万石で

したが、高知県との境まで藩域があったそうです。そう言えば松尾坂峠に宇和島藩の境界を示す

石柱がありました。

現在の宇和島市は人口約8万人で、愛媛県南部「南予(なんよ)地域」の中心都市です。闘牛が行わ

れることでも有名です。多くの海産物があり、鯛めしやじゃこ天等の名物も多く、食事が楽しみです。

宇和島の中心街までたどり着きました。10:25。今回はここまでです。この後は観光をしました。

宇和島城パスしました。ちなみに宇和島城は、慶長6年(1601年)に藤堂高虎によって築かれた

標高80mの山城で、日本で天守閣が現存している12城のうちのひとつです。

宇和島名物の闘牛は年に数日しか開催されていないそうなので見物できませんでした。記念館があ

りビデオで闘牛の様子をみられるそうですが、パスしました

宇和島名物のじゃこ天の自動販売機

それからもう一つ忘れてはいけません。番外札所の龍光院が駅の近くにありますので、こちらは打ち

ました。10:30到着。

いきなり階段です。階段の途中に仁王像がにらみを利かしていました。

別格龍光院

打ち終わって、宇和島駅前に10:45に到着。

時間も頃合なので、宇和島名物の鯛めしを昼食にいただきました。どんぶりの上に鯛のお刺身を

卵の黄身とたれに混ぜてかけたものです。美味しかったです。同じ鯛めしという名前でも松山市

周辺の物とは違ったものでした。松山の鯛めしは次回以降のお楽しみということで。

宇和島の名物には麦味噌ベースの汁に焼き魚を入れてご飯にかけて食べる「宇和島さつまめし」や、

「道の駅みなとオアシスきさいや広場」の名物料理「マハタぷるるん天丼」というものも美味しそうです。

でも3つも食べられませんので、こちらも次回のお楽しみということにしました。

宇和島名物の鯛めし

JR宇和島駅までたどり着きました。駅前に闘牛の銅像が建っています。

11:50発の宇和島駅発の特急「宇和海」に乗って松山駅まで向かいます。

ここでMさんとはお別れです。Mさんは宇和島周辺を散策し、明日帰るそうです。

列車は2000系の気動車車両です。以前は岡山からの直通列車があったのですが、現在はすべて

松山乗り継ぎです。幸いなことにそれほど混んでいませんでした。

松山駅まで1時間半ほど、次回以降に歩く区間が線路に並走して続いていますので、車窓から予行

演習で眺めながら乗車しました。

時折強く雨が降っています。本当に遍路中は雨が降らずにいてくれて助かりました。

松山駅でIさんと別れます。Iさんは松山空港から飛行機で、私は都合の良い時間に飛行機の便が

ないため、このまま列車で岡山経由で帰ります。

駅のホームを走って特急「しおかぜ」に乗り岡山駅へ。何故走ったかというとホームは人でいっぱい

です。自由席券なので急がないと座れません。何とか座れました。ちなみに途中の今治駅から先は

立ち席の方もいるくらい混んでいました。

乗ったのは新型の8600系の車両ではありませんでした。旧型の8000系でした。これまた次回の

お楽しみということで。

疲れからか途中寝てしまいました。でも終点の岡山まで乗るので寝過ごす心配はありません。

と言いつつもうたたね程度でしたので、じきに目が覚めました。

宇多津駅に15:35に到着。宇和島からの乗車時間は4時間近いです。遍路道はこの鉄路と

ほとんど並行しています。電車で4時間かかったところを歩くと何日かかるでしょうか?

無事に岡山駅について新幹線に乗り換え。ところが人・人・人。乗り換え通路は長蛇の列です。

一旦在来線の改札から出て新幹線の改札を通りました。読み通りこちらは空いていました。

おかげで早めに新幹線のホームに到着。5分ほどで来たのぞみに何とか席を見つけて座り、名古屋

までの帰路につきました。(今度は寝過ごしたら大変ですので、コーヒーを飲んでしっかり起きていま

した。)この列車も混んでいて10名ほど立ち席の方がいました。

この後無事に自宅に着きました。