2023.3.18(土)~21(火) 晴

第38番 (高知県・修行の道場)

参加メンバー 私 Iさん Mさん 弘法大師様 同行4人

四国八十八カ所歩き遍路も回数を重ね節目の第10回目を数えます。今回も同行者は、弘法大師様

とIさんとMさんと私の同行四人です。

今回はいよいよ高知県最後のそして最大の距離の難所の38番金剛福寺を目指して足摺岬までを

往復します。併せて打ち残している有井川駅から土佐入野駅までも歩き、土佐の国の遍路を完了させ

ます。こちらも節目となります。

コロナはやや下火になり、今月13日からマスクは個人の判断でと変わりました。5月からは5類に

引き下げの予定です。ですが油断はせず、対策は十分にして出掛けました。

3月の飛び石連休を利用して3泊4日で一気に歩く計画です。

四国最南端の足摺岬は、テレビの2時間ドラマのクライマックスの場面としてお馴染みです。

ちなみに東京から公共交通機関を使って一番時間がかかる場所なのだそうです。遍路道の中でも

37番岩本寺からの距離が90km近くあり、難関・難所の筆頭に名前が挙がる場所です。

万全の準備と覚悟で臨みました。

さて、どのような旅となりましたか?本文をお読みください。(赤文字の区間は今回中抜け)

歩行距離 累計距離

427.0km

37番 岩本寺

↓ 80.4km 507.4km

38番 金剛福寺

↓ 49.0km 556.4km

39番 延光寺

前日

今回も三人とも前日に各地を出発し、岡山駅前の同じ宿で前泊、朝食時に集合する計画です。

私は熊野古道紀伊路の大阪府内の区間を少しだけ歩いて岡山入りしました。(詳しくは熊野古道

紀伊路3.17の記録をお読みください。)

前回と同じ岡山駅前のビジネスホテルで前泊です。この宿も、もう5回泊まりました。

1日目

6時前に起きて準備をします。ホテルの朝食サービスの会場でIさんとMさんと1か月ぶりの再開。

(実はお二人とは先月スキーでお会いしていました。)

食事を済ませ岡山駅に向かいます。ホテルから5分かかりません。便利なものです。小雨が降って

いますが、おかげで傘を差さずに済みました。

7:08発の特急南風1号に乗ります。この列車も4回目の利用です。列車は定刻通りに出発。車窓を

のんびり眺めながら高知駅まで向かいます。座席は7割ぐらいの混み具合で、意外とすいていました。

昨日の名古屋駅や新大阪駅と新幹線の混雑ぶりを見て心配していましたが一安心です。

瀬戸大橋を渡るときには太陽は見えないものの、すっかり明るくなっていました。3か月前は丁度

日の出のタイミングだったのですが、そう言えばもう春分の日ですね。

高知駅に9:39に到着。ここで乗り換えです。高知駅を9:53発の宿毛行きの特急「あしずり1号」に

乗り換えます。到着したホームの反対側に入線しますので、階段の上り下りはしなくて済み助かります。

程なく入線してきました。特急とはいえ2両編成です。この列車にも何度も乗車し、なじんできました。

ですが、このルートでの四国入りも今回を含めてあと2回です。この列車は半分程度の混み具合でした。

ここからも先は長いので、車内ではのんびり過ごします。途中、前回までに歩いた遍路道を時々見る

事が出来ました。歩いた時のことを懐かしく思い出します。

途中から薄い日差しも差し始め、天気は回復に向かっています。

中村駅に定刻の11:32に到着。駅前から11:42発の足摺岬行きのバスに乗り、市野瀬まで移動。

前回は20分近く到着が遅れましたが、今日は遅れたら大変でした。何せ次のバスが1時間後ですから。

途中で前回に歩いた四万十川や峠を越えた伊豆田峠の下をくぐる伊豆田トンネルをを越えて市野瀬

のバス停12:05に到着。遍路開始です。

今回は、ここ市野瀬からいよいよ足摺岬の先端にある38番金剛福寺まで向かい、打ち戻してここまで

帰ってきます。往復60kmの長旅を歩く行程となりました。

前々回に打った37番岩本寺から38番金剛福寺の距離は約90km。八十八カ所最長の区間になり

ます。そのうえ38番金剛福寺から39番延光寺への打ち戻しの距離が50km。合計で140kmの区間

は遍路全体の距離の10分の1を越えます。通し打ちだと最長の区間となります。

すでに区切り打ちで市野瀬迄と市野瀬から39番延光寺への区間は歩いていますので、今回は

市野瀬から足摺岬の先端の間を往復の区間を歩くだけで済みます。区切り打ちの利点です。

バス停から少し進んだところに、遍路休憩所として有名な「ドライブイン水車」があります。というか

「ありました。」が正しいです。店は2018年に閉鎖され看板の水車だけが残っていたのですが、現在

では廃屋といったたたずまいでした。

このお店は30年以上前に東映映画「トラック野郎 一番星」の舞台にもなりました。菅原文太さんが

主演していました。

かつてのドライブインと水車

その代わりに喫茶店が営業していました。「Café&Diningルーチェ」というお店です。ここで昼食です。

「まだ歩いていないじゃないか。」と突っ込みが入りそうですが、すでに時刻は12:10。お昼です。

岡山を朝7時過ぎに出てここまで5時間。遠いです。

ですがこの内の高知駅からの区間は自分達の足でも歩いています。要した日数は約12日。大昔の

歌のセリフに「思えば遠くにきたもんだ」というのがありましたが、その通りです。

Café&Diningルーチェ ランチコース

ランチコースを注文しましたが美味しかったです。この店が営業していてくれて助かりました。この付近

にはコンビニも他のお店もありませんので。

おまけにお接待でお菓子類をいただきました。マスクまで入っていました。ありがたいです。

お店の横には自動販売機や立派な公衆トイレと、その横に野宿も可能な休憩小屋があります。東屋と

呼ぶには立派すぎる小屋です。三方が壁で囲まれていて、大きな長いベンチがあり、トイレ・水も完備の

環境抜群の野宿スポットです。高知県西部の遍路小屋は立派なものが多いです。

お店のすぐ前に石柱がありました。「岩本寺へ57.2km、金剛福寺へ29.5km」とありました。

ということはこの区間は86.7kmとなります。長いです。

店の前の石柱

ここ市野瀬から今夜の宿のある大岐までの距離は8km程です。約2時間歩きます。

その前に少し寄り道をします。前回打った真念庵迄の約1kmを往復します。前回パスしましたので、

片道500m程とは言え、中抜けとなってしまいますから。12:45出発。

少し戻って橋の手前を左に曲がります。車道を500m程で左に入る道があり、50mほど進むと前回も

登った石段があります。最後に石段を上るとお堂の前に出ます。12:55に到着。

お堂で軽く手を合わせて引き返します。引き返すといっても車道には戻りません。お堂の前から旧遍路

道を歩きます。こちらは竹やぶや林の中を進む道で未舗装路です。道の周りには苔むした岩が転がり

古道の雰囲気満杯の道です。ですがしっかりと整備されていました。

300mほど進むと写真のように木橋が新しく掛け直されていました。丸太で作られた転落防止柵も

造られていました。

真念庵への案内板 お堂への石段 旧遍路道 掛け直されていた木橋

途中に石板のような道標が置かれていました。隣に説明用の標柱もあります。

石板には「足摺 二百六十四丁」と刻まれていました。現在の距離にすると29kmくらいなので合って

います。

さらに200m程歩いたでしょうか?階段を降りると国道に出ました。そこに「あしずり遍路道」の道標が

ありました。この階段は苔むしていて、滑りそうで怖かったです。

事前に調べた資料に「足摺遍路道」というものがあり、それによると、この区間は「真念道」というそう

です。(この後の旧道の区間の名前はこの資料に基づいています。)

石板 苔むした石階段

市野瀬に13:10に戻り、遍路に戻ります。(今、往復した区間も遍路道ではありますが。)

足摺半島の東海岸の遍路道は、途中の以布利までの間は中村駅から土佐清水市経由で足摺岬とを

結ぶ高知西南交通のバスが日に十数便走っていますので、天候が急変したり、途中で歩けなくなったら

バスに乗ることも可能です。ですが、以布利から先の県道27号線はバスの便数が極端に少なくなります。

山間の道を2kmほど歩くと市野々川が右手に現れます。その少し手前に「小川通」というバス停があり

道が分岐していました。右の道は山すそを通って川の右岸を通り、河口の八坂橋右岸で左の国道と

合流します。帰りにそちらの道を使うつもりです。今日はこのまま国道を進みます。13:35。

分岐点の道標

そこから1km先で市野々川が下ノ加江川に合流する地点に差し掛かります。13:50。

合流点から下ノ加江川沿いに河口に向かいます。歩くにつれてどんどん川幅が広くなってきます。

(当たり前ですね。)1km弱ほど歩いて下ノ加江の集落に到着。14:00。

ここから国道ではなく東側の道を歩きます。こちらは車がほとんど走っていないでの歩きやすかった

です。

歩いていたらすれ違ったご夫婦に「お遍路さんですか?」と尋ねられたので「そうです。」と答えたら

なんと文旦を3個、お接待していただきました。前々回に続いて文旦のお接待をいただきました。

ありがたいことです。(文旦は大きくて重いので多少負担にはなりましたが。)

ほどなく河口近くの一番下流の八坂橋の手前に到着。14:20。ここから先は食べ物や飲み物を補給

する場所が極端に少なくなります。以前はこの集落に地元のスーパーマーケット「下ノ加江スーパー」と

コンビニ「スリーエフ」があったのですが、2015年に閉鎖してしまったそうです。

このためスリーエフの後に出来たコンビニのローソンが唯一の補給処となってしまいました。もちろん

立ち寄りました。何せここから足摺岬までの東海岸にはコンビニやスーパーはありませんので。

明日の昼食用におにぎりとインスタント味噌汁を購入しました。どんどん荷物が重たくなります。

余談ですが、このコンビニ」の近くに「民宿 安宿」という名前の宿があります。「やすやど」という意味

ではなく、「あんしゅく」という名前です。時々間違えて値段が安いと思って訪れる方がいるそうです。

民宿安宿(あんしゅく)

八坂橋を渡り海岸沿いの遍路道を進みます。余談ですが、八坂橋の上から水面をのぞき込むと、

黒鯛と思しき魚影がウヨウヨ。釣り人はいませんでしたが、竿を出したらよく釣れると思います。

ここ下ノ加江から足摺岬の38番金剛福寺まではまだ20km以上の距離がありますが、日の長い時期

なら軽荷であれば何とか朝一で出かけて日帰りができます。この先にあるいくつかの宿に泊まり足摺岬

までピストンする方も多くいるそうです。

私達は38番を打った後、足摺岬をゆっくり観光し、1泊してのんびり疲れを癒したいと思い、岬の近く

の温泉宿を予約しました。

橋を渡った少し先で道が三叉路の分岐になっていて道端に道しるべがあります。ここを右方向(打戻の

時は左方向)に進み、先程通過した市野々川と下ノ加江川が合流した地点から左に進み、県道21号線

で三原村を経由して39番延光寺に行けます。先程バスを降りたところの市野瀬の三叉路まで戻らなくて

よいので、最近はこの道を使う遍路の方も多いそうです。

三叉路から先は緩い坂を登ります。海岸沿いの道は景色がきれいです。なお、坂を登る手前左手の

「下ノ加江中学校」には遍路用のトイレがあります。

その先の「鍵掛橋」という橋を渡ったところで今回の遍路で初めて海岸を見ました。

今回初めて見た海岸線(左側が下ノ加江川の河口)

分岐から2km程歩いたところに今夜の宿「民宿いさりび」の看板が見えました。15:10に到着。

今日はここで打ち止めです。歩いた距離も短く時間も早いですが、今日はゆったりとします。

宿のすぐ前は太平洋の大海原です。明日の日の出が楽しみです。宿は国道から一段上がった

ところにありますので、玄関先から海が一望できます。右手に見えているのは窪津付近になります。

足摺岬は影になって見えません。

民宿いさりび 目の前は太平洋の大海原

お風呂に入り汗と疲れを流します。お風呂は離れのようになっているところにあり、大きめの湯舟でした。

お接待で洗濯が無料でしたので、ありがたく洗わせていただきました。

部屋で軽く飲んでいるとあっという間に夕食の時間となりました。(この日の夕食は17:15からでした。)

前回、12月に泊まったこの近くの宿の夕食で食べた「土佐清水の生鯖」の刺身は美味しかったです。

今日はシーズン中(12月~3月)ではないため生鯖はあきらめていましたが、何とあるそうです。

期待していなかったのですが、この生サバが絶品でした。甘くて噛み応えもある、食べたことのない

見事なものでした。この生サバの刺身を食べるためにここまで足を運ぶ方もいるそうですが、その気持ち

はよくわかります。醤油につけてご飯と一緒に口の中に入れるとたまらない味と食感が口中に広がります。

この生サバはここまで来て食べる価値ありです。

室戸岬近くの民宿で食べたキンメダイも絶品でしたが、この生サバも絶品です。とりあえず私の中の

四国料理の両横綱ということに決定しました。(今後さらにおいしいものに巡り合うかもしれませんが)

鯛の塩焼きも出されましたが、こちらも美味しかったです。

生サバの刺身 鯛の塩焼き

お酒も進み大満足の夜となりました。明日は長距離を歩きますので早めに休みます。軽い?酔いも

手伝い、20時前に爆睡しました。まるで登山の時の山小屋です。

下は全然関係のないですが、この民宿の食堂に合った暖炉の写真です。暖かい高知でなぜ暖炉が

あるのか不思議でした。実は昼食を食べたCafé&Diningルーチェ二もありました。

私は暖炉にあこがれていましたのでついつい写真を撮りました。

暖炉

2日目

朝5時前に起床。早く寝ると当然早起きになります。夜中に2回ほど起きてしまいました。外はまだ

真っ暗です。日の出は6:13なのでしばらく布団の中で待ちます。

6時になると空が白み始めました。雲はなく期待大です。着替えて外に出るとかなり肌寒いです。

南国土佐とはいえ、3月ではさすがに夜明け前は寒いくらいです。

ほどなく日が昇りました。目の前の海が朝日に染まり感動的な美しさです。今日一日を頑張る

力をもらったようです。

日が昇りきる直前になんとダルマ朝日が見えました。(ダルマ朝日というのは日の出の時に太陽の

下側に、海との間にもう一つ太陽が重なって見える状態のことです。太陽が二段に見えることから、

ダルマ朝日と呼ばれています。)この現象も12月~2月の冬しか見れないので期待をしていません

でしたが幸運なことに見ることができました。昨日の夕食の生サバに続いて大ラッキーです。

日の出 ダルマ朝日

偶然ですが、ちょうど1年前の3月19日に徳島県から高知県に入って、室戸岬手前の東側にある民宿

徳増に泊まり、宿の前から同じように太平洋に昇る朝日を見ました。(その時はダルマ朝日ではありま

せんでしたが。)

あれから丁度1年。高知県の東南端から中心部の高知市を通り、今日は高知県の西南端まで来て

います。(前回愛媛県の県境近くまですでに歩いています。)

感動というか達成感が沸き上がってきました。

6:30から朝食を用意していただきましたので、7:00に出発できます。遍路に来ると早寝早起きの

規則正しい生活になります。

朝食に焼きサバが出たのですが、これもおいしかったです。地元で食べるものとは一味違いました。

そういえば室戸岬の手前で別格20番札所の「鯖大師」を打った時、「ここで願い事をして3年間サバを

食べないとその願い事が叶う。」とされていましたが、この鯖を食べてしまったら3年間の鯖断ちは難しい

でしょう。

この宿では荷物を預かって頂けるので、軽装で足摺岬まで往復する方も多いです。

私達は足摺岬で泊まる予定ですので、不要な荷物と昨日お接待で頂いた文旦だけ預かっていただき

ました。

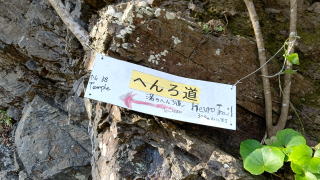

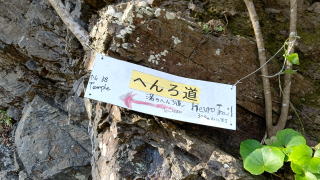

出発して500mほどのところにある民宿久百々の先の右手に旧道の足摺遍路道の入口があります。

この先にはところどころ旧遍路道が残されていて、入口には「あしずり遍路道」の看板が出ています。

ここから山側に入ります。この旧道は「久百々道」という名前でした。(以下、旧道の名前は現地の表示や

土佐清水市の観光協会のHPにあった「あしずり遍路道散策」に記載された名前を書いています。)

最初は石段を登り大地の上に上がります。途中に小さな案内の「←」の表示がありました。この標識を

見落とすと、先にある畑に向かう別の道を進んでしまいます。

路傍に石柱がありました。「足摺 二百四十五丁」と刻まれています。昨日見たものより二十丁ほど

減っています。現在の長さに直すと約27kmです。昨日の市野瀬から2kmほどしか減っていません。

「あれ、8kmは歩いたはず」とは思いますが、ま、細かいことは気にしないでおきます。

残念ながらこの道は最初は旧道だったのですが、途中から住宅や畑の中の普通の道になっていま

した。その先で国道に戻りました。地図で見ると旧道は700mくらいで、国道だと1km程ですので

少しだけショートカットしました。

ふた浜道の入口 小さな矢印 石柱 降り口にあった表示

国道を少し歩くと「双浜」というバス停がありました。双浜という名の謂れはすぐ横にある砂浜が真ん中

で岩礁により、左右2つに均等に分かれているからだそうです。

道の横にある無人販売所で文旦が3個で100円で売っていました。高知空港のあの値段はいったい

何なのでしょうか?まあ、選りすぐった商品なのでしょうが、1個5~600円の値段で買うのがばかばか

しくなってしまいます。

双浜のバス停を過ぎて少し歩くとその先で2つ目の遍路道に入りました。「ふた浜通」遍路道です。

こちらは距離も短くすぐに国道に戻りました。こちらの道にも石柱があり、そこに刻まれている距離は

当然ながら少なくなっていました。

国道への合流点の近くに、なかなか立派な遍路小屋がありました。中には入りませんでしたが十分

泊まれそうでした。

大岐東通の遍路道入口 石板 遍路小屋

国道に戻るとすぐ先で前回宿泊した民宿大岐の浜の前を通りました。おかみさんが出発者に手を

振っていました。その出発者2名ですが、外国の方(英語圏の方)でしたが、見事に遍路装束を身に

つけられていました。そういえば昨日もバスの中で遍路装束を付けた4人の方が見えましたが、話して

いる言葉は中国語(多分広東語なので台湾の方?)でした。

観光ではなくこうして遍路をする方を見かけますが、どうやって情報を入手しているのでしょうか?

すぐ先で3つ目の遍路道に入ります。「大岐東通」遍路道です。この道は国道とほとんど並行していま

したのでショートカットにはなりませんでしたが、車が通らないのでそれだけでも安心して歩けます。

途中で菜の花が咲き誇っているところがありました。黄色のきれいな花が一面に咲いていました。

その先に海原が見えています。

遍路道道標 菜の花畑 大岐東通降口側

この旧道も5~600m程でした。国道に合流するとすぐ先で目の前に弓型の曲線の浜が現れます。

ここが「大岐(おおき)の浜」です。

大岐(おおき)の浜

国道に看板があり、左側に展望台があります。説明の書かれた看板もありました。7:50着。

国道の看板 展望台からの大岐の浜 展望台のお地蔵様

大岐の浜の説明板

国道321号線から左に分かれ、旧遍路道の海岸線に下る道があります。このまま国道を歩いても

良いのですが、海岸の砂浜に降ります。旧遍路道はこの砂浜の上なのです。大岐海岸は、約1km

にわたって砂浜がそのまま遍路道「大岐の浜」になっている区間です。アカウミガメが産卵にやって

くる砂浜だそうです。

砂浜に降ります。手前に橋で川を渡る所があります。(上の写真のお地蔵様の先に橋が小さく映って

います。)

渡った先で砂浜に出ます。砂が細かいのでそれほど沈まないので楽に歩けます。これまでの遍路道

でいくつか浜を通りましたが、ここはその中でもベスト3に入る美しさです。白砂が輝き、大きい波が

ゆったりと浜に打ち寄せ、浜を包むように広がる周囲の山の緑とのコントラストが素晴らしいです。

写真ではうまく伝わらないのが残念です。

早立ちしたお遍路さんの物と思われる足跡が砂浜に残っていました。その先では、海にはサーフィン

をしている方がざっとで20名以上いました。

橋を渡って海岸へ 砂浜を歩く

続く足跡 波打ち際を歩きます

この浜はサーフィンのメッカだそうです。私はサーフィンの経験はありませんが、この景色の中で波に

乗ったら楽しいでしょうね。

波打ち際をテクテクと歩きます。目線が海に近くなり、眺めが変わります。短い距離でもよいので

ぜひ砂浜を歩く事をお薦めします。砂に足が埋まり歩きにくい点はありますが、海を見ながら、波音

を聞きながら砂浜を歩きという、舗装された道では味わえない経験ができます。時々「ドドーン」という

大きな音が響き渡ります。

振り返ると遠くに立派な8階建てくらいの白いホテルのような建物があります。こればリゾートマンション

だそうです。その隣に「海癒」という宿泊施設があるのですが、HPを見ても日帰り温泉なのか、泊まれる

のか食事はあるのかなどの情報がよくわからず、利用しませんでした。

振り返ってみる大岐の浜

8:25に大岐の浜の南の端に到着しました。1kmほどでしたが、さすがに砂の上を歩くと時間がかかり

ました。

そこには狭いですが川が流れています。丸太橋がかかっていましたが、渡るのはむつかしそうでした

ので、少し上流側で飛び石伝いで渡りました。

丸太橋 渡渉

渡った先で崖のようなかなりの急斜面をよじ登ります。ロープもつけられていました。

よじ登った急斜面 表示板 その先の舗装路

登った先で舗装道路に出ます。この付近は大き久て立派な家が多いです。しばらく歩いて8:40に

分岐点に到着。

ここから38番金剛福寺へのルートは3つあります。

ルート1 東海岸の道(以布利経由)「磯沿い遍路道」足摺岬迄13.2km

ルート2 西海岸に向かい途中から山越えの道「椿の遍路道」(700mの山越えあり)

ルート3 西海岸の道(土佐清水市街地経由特に名前なし)足摺岬迄18.2km

知人の先達の方から、以布利の町から足摺岬まで歩くならば東岸コースを行くように薦められました。

その方はこの区間をバスで通ったそうですが、東岸コースの方が距離も短く、アップダウンも少なく、

西岸コースよりも楽なのだそうです。このため、歩き遍路の方は東岸を往復する方が多いそうです。

本来、遍路では打ち戻しはしないのが原則ですが、ここは昔からOKだったようです。寺間最長区間

でもあり、多少の融通は利くのでしょう。

ですが足摺岬は東岸と西岸で表情がかなり違いますので、最近は往路に東岸を歩き、復路は西岸

経由で戻ってくるのが足摺岬を満喫するルートだと言われていて、人気があるそうです。

私達は、往路は東岸から足摺岬を目指して1泊し、翌日に西岸経由で戻るルートを選びました。

山越えの道「椿の遍路道」はやめた方が良いとの情報をいただいていましたので除外しました。

また、すでに38番金剛福寺から39番延光寺までの区間のうち、市野瀬から先は前回に歩きました

ので、市野瀬まで戻るだけで済みます。

ちなみに、市野瀬から39番延光寺までは、真念遍路道が一番短く(と言っても50km以上あります。)

山道のアップダウンはありますが、舗装路中心の歩きやすい道のりで、江戸時代に真念が切り開いた

ルートということもあり、この道を選択する歩き遍路さんが一番多いと聞いています。私達も前回、

このルートを歩きました。

もう一つ土佐清水から西に向かい海岸線をぐるっと回り、竜串等を通り宿毛の町に向かう道もある

のですが、+30km増え、1日余分に必要になります。そこには「見残し」という所があり、その謂れは

弘法大師も行かなくて見残したからと言われています。(大師も行かなかったのですから、私達も行か

なくてもよいということで。)

以布利の町に向かい左の道を進みます。5分ほど進むと大きな石柱が建っています。右が市内経由、

左が窪津経由となっています。左に進みます。福祉施設の横を進む道で、先ほどの石柱がなかったら

道を間違えたのではないかと思うようなところを抜けると舗装路に出ます。

石柱

さらに10分ほど歩くと以布利の港に到着です。時刻は8:55。

港の施設敷地内に「ジンベエ広場」という公共スペースがあり、かなり広い広場に、屋根・壁のしっかり

した小屋があり近くにトイレもありました。ここはお遍路さんの野宿可能場所に開放しているそうです。

本当にこの付近は野宿遍路の方に対処していただいています。私達は年齢的に野宿はきついので

宿に泊まっていますが、若かりし頃でしたらきっと何泊かは野宿で対応したと思います。

学生の時の北海道貧乏旅行が懐かしいです。あれはもう四十数年前・・・。昔話はなしにします。

ここには世界最大級の水族館として有名な大阪にある「大阪海遊館」の研究所があり、水族館に

いる海洋生物の多くがこの地で捕獲され、研究や調査も行われているそうです。

「海遊館」の人気者、サメの最大種「ジンベエザメ」も飼育されています。この辺りで捕獲されたものを

ここで飼育しているのだそうです。今日はちょうど見学できる日(土・日・休日)でした。

もちろん見学しました。2匹の大きなジンベイザメが泳いでいました。間近で見られました。おまけに

混雑とは無縁の貸し切り状態です。もう一つ、ここの最大の特徴は無料ということです。大阪海遊館の

入場料は確か2,700円でした。「はっはっは」と笑うしかないですね。

余談ですが、以布利漁港ではちょうど漁船が接岸し、魚の水揚げが行われていました。鰹、鯖、鰤、

シイラ等、魚がたくさんいました。おこぼれを狙った鳥がたくさん飛んでいました。

以布利漁港の水揚げ 大阪海遊館の研究所

ジンベエザメ

広場でトイレをお借りし、一休みして先に進みます。快晴の空の下、爽快な遍路旅が続きます。

以布利港のはずれから「以布利砂浜道駄場道」に入ります。海岸に入ったところはゴミや流木などが

流れ着いていて、ゴミ捨て場のようになっていました。この眺めは少し悲しいです。もっともここに捨て

られたのではなく、海を漂っていたものが潮流の関係でここに打ち上げられただけなのですが・・。

遍路道の石柱 海岸の遍路道

手製の案内板

300m程海岸を歩いたでしょうか?「30m先つきあたりを右」の道しるべを発見。「つきあたりとは?」

と首をひねっていると、前方を岩壁が塞いでいました。これが「天然のつきあたり」という事でした。

突き当りありの表示 突き当りの洞窟 右に登る遍路道

岩壁には洞窟がありますが、通り抜けはできないみたいです。右を見ると登りの道があります。そちら

に進みます。登り始めは小さな滝とお地蔵さまが迎えてくれています。

しかし、ここも大岐の浜もわざわざ砂浜を歩かなくてもと思いましたが、断崖絶壁が続く足摺半島です

ので、昔は浜を進むのが安全だった(浜しか進みようがなかった)のでしょう。

浜から登った先は普通?の山道でした。途中で椿の花が大量に地面に落ちて道が真っ赤になって

いるところがありました。椿の花の時期には少し遅かったみたいです。

小滝とお地蔵様 遍路道 落椿の絨毯

登り切ると平らな道に出ました。しばらくこの道を進みます。少し先で遍路小屋がありましたが、

もう使われていない感じでした。すぐ近くに普通の住居がありましたが、こちらもしばらく人が住んで

いないみたいでした。

以布利砂浜道駄場道の終点 遍路小屋(現在は廃墟)

ほどなくして県道に出ます。500m程進むとまた旧道の案内板があります。こちらは「ホウノ谷道」で

距離は短くすぐに県道に戻り、すぐ先で「伊予駄道」に入ります。こちらは長めで500m程ありました。

以布利港から窪津漁港までの約4km間、県道27号線は海岸付近の地形の関係でまでかなり曲がり

くねっています。遍路道はショートカットするので利用する価値ありです。

ただし、旧遍路道は距離はショートカットなのですが、アップダウンがあるので必ずしも楽という訳では

ありません。

この付近は先ほどまでと一転して山中に遍路道があります。この付近は海岸に砂浜がないので、

やむなく山の中に道を造ったのでしょう。

参考までにですが、海岸線ルートという旧道の看板がありました。実際には行きませんでしたが、

そちらに進んでいくと海岸線に出ますが、海はすぐそこで、波の高い日は濡れてしまいそうな道だ

そうです。

「伊予駄道」から県道に出ると、そこに「金剛福寺まで10.9km」の看板がありました。そこから

100mほど先に、旧道の看板がありました。これは「窪津鯨道」です。9:55。

坂道を登りますが、かなり荒れています。しばらく進むと石積みの箇所があります。以前はこの辺りに

住んでいたのですね。旧遍路道の途中なので、茶店か何かだったのかも。

旧道の途中に珍しい遍路マークがありました。天秤棒を担いだ人の絵ですが、始めてみました。

道はよく整備されています。途中で沢を3回わたりましたが、いずれも架け替えられて新しい橋でした。

おなじみとなった石板もきちんとありました。その一つには「百九丁」と書かれていました。約12kmという

ことです。足摺岬までの距離ですが、大体合っています。

窪津鯨道入口 変わった遍路マーク 石板

遍路道にて 新しくなっていた橋

この旧遍路道は距離があり、そのうえ何度もアップダウンがある遍路道です。道は険しかったです。

距離にもあまりショートカットになっていないみたいです。海がすぐ近くにあるようで、時折波の音が聞こ

えてきます。わずかですが海が見える箇所もあり、かなりの高さまで登ってきたのがわかります。

10:40に窪津港が見える所に出ました。そこに看板があり見てみると、この道は長さが2,6kmある

長いものでした。確かに歩きごたえがありました。

説明板

窪津港に向かって石階段を下ります。道の横にはお墓があってたくさんの方が墓参りに来ていました。

そういえばお彼岸でした。

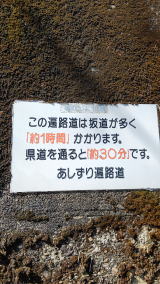

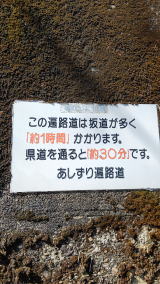

途中で壁に写真の案内が張られていました。「遍路道だと1時間、県道だと30分」と書かれていました。

読まなければよかったです。こういうこともあります。

見なければよかった案内板

窪津の港に10:45に到着。窪津港は漁港で、多数の漁船がいました。

港の近くの「海鮮館大漁屋」というお店の軒先で座って休憩。さすがに疲れました。体は遍路道で、

心は先ほどの看板で。近くの自動販売機で冷たいドリンクを買って飲み、一休みします。

ちなみにこのお店は海産物の販売店でした。めちゃくちゃ安かったです。

珍しく15分ほど休んで11:00に出発です。

港の先にも山越えの遍路道がありました。窪津岬手前で山道へ入ります。これは「下駄場道」です。

かなり長い階段を登って振り返ると港がかなり下にあります。結構登りました。そこからは横に歩く

道となりホッと一息です。その先で下り道となり、降り切ると車道に戻ります。ここはかなりのショート

カットになりました。かなりの急坂でもありましたが。途中に見事な桜がありました。ここも含めて今回

の遍路では桜を楽しめました。

ピンクの桜

県道に合流して、窪津小学校の所から足摺岬へ県道27号線をひたすら歩きます。道路は1車線

だったり2車線だったりします。歩道もあったりなかったりです。周りに人家が全くなくなりました。

室戸岬の手前を思い出します。

このあたりの遍路道は遍路地図で見る限りは殆どこの県道を通ることになっています。基本的に県道

を歩くのですが、ところどころ遍路地図には記載されていない古い遍路道がかなりあるようです。

調べたところ、足摺遍路道と呼ばれる旧道はその数は全部で17箇所。窪津から先にも8ヵ所くらい

あるようです。(確かにこの後、途中で何カ所か旧遍路道を案内する看板を見かけました。)

この先の遍路道は海岸線の平坦な道もあれば、切り立った岬を横断する所や、峰を越えるために

急坂の山道になっていたりしているそうです。山を越え、谷を越えているので結構アップダウンがある

そうです。

旧遍路道の標高の高いからは雄大な太平洋を望められるようですし、海岸線では浜辺を通過する

所もあるみたいです。

ですが窪津から先の遍路道は倒木が道を塞いでいるとか、草が生い茂っているとか整備されず

に荒れ放題となっている道が多いそうです。蜘蛛の巣もそこら中に張っているとか。

窪津以北の「旧遍路道」に比べても荒れ方が酷いという事です。

理由として長年この付近の旧遍路道を整備されてきた方が体調を悪くされ、整備できなくなったそう

です。また、台風などの被害が年々ひどくなり、整備が追い付かないのだそうです。

この区間は長い距離を歩きますし、疲れのひどい方や荷物の重い方は旧道には入らず県道を

歩いた方が良いかもしれません。事前に集めた情報でもあまりお勧めという道ではないようでした。

ですが全く旧道を歩かず、舗装路ばかりではつまらないですので、幾つか歩いてみてはいかがで

しょうか?ただし、「窪津鯨道」はお勧めしません。

「津呂(つろ)」という地区の手前の道路沿いにお遍路さん用の休憩所がありました。11:45着。

「連絡不要!宿泊自由」と書かれていて一夜宿として泊まれるようになっていました。利用される方

が多いのでしょう、たくさんの納札が張られていました。

中に入ってみるとびっくり。水・電気・コンロまであり、椅子も複数置かれていました。洗濯機もあり

使わせていただけるようです。

その他にも遍路の方が置いていったと思われる道具やグッズもたくさんあります。

別の場所にはトイレもありました。近くの住居のお風呂も使わせていただけるようです。ありがたい

ことです。

遍路小屋 小屋内部

洗濯機と水場 小屋内部

奥には畳と寝具が置かれたスペースもあり、野宿というより、通夜堂の趣です。窓際にはドラム缶を

改造したストーブ迄ありました。凄いですね。これなら寒い時期も大丈夫です。

この区間は往復だと数十キロも歩かないといけないので、途中で日が暮れてしまった場合にはお世話

になることもあるのでしょうね。

ただ、奥の寝室のスペースの畳や毛布はカビが生えていて、とても使えそうにはありませんでした。

我々も有り難く椅子を使わせていただき、昼食にします。持ってきたアルコールコンロでお湯を沸かし

ます。昨年買ったアルコールコンロの性能はすばらしく、あっという間にお湯が沸きます。

登山用のガスバーナーは飛行機に持ち込めませんのでこれまであきらめていましたが、このコンロ

なら燃料さえ使い切ってしまえば問題なく飛行機に持ち込めます。

今日の昼食は昨日購入したおにぎりとインスタント味噌汁です。食後のコーヒーも楽しめました。

食事と休憩を終えて歩き出します。12:25出発。岬まであと5.5kmです。

次第に道幅が狭くなってきています。津呂の町と稲荷岬を越えると、「足摺岬まで4km」の看板があり

ました。あとわずかです。左手にずっと海が見えます。やはり海は見ていて楽しいです。沖合を通る大型

の船舶をときどき眺めながら、意外とアップダウンのある県道27号線を歩き続けます。途中で数百m

程ダラダラと登り続ける直線区間がありました。こうしたダラダラ登りは結構堪えます。

岬まであと2kmくらいの所で海が見えるところがりました。この付近は海の近くなのに木が邪魔して

ほとんど海が見えませんでした。そこから遠くに室戸岬が、霞んではいましたが見えていました。

ようやく「足摺岬東駐車場」に到着しました。13:25。駐車場の端から大海原が見えています。

本当に地球は丸いです。西方向に室戸岬が見えています。肉眼では見えていますが写真には写らない

かもしれません。遠いです。

↓この辺りが室戸岬

太平洋西方向 太平洋東方向

そういえばあそこを歩いていた時に同じように遠く霞む足摺半島を見て「遠いなあ。」とつぶやきました。

今そこを歩いています。広い土佐湾を回り込みました。

天狗の鼻入口という看板を過ぎると椿の木のアーチのトンネルあります。花の開花時期に来ていたら

良かったのですが。

椿のトンネル入口

道路の上に道の両側の木の枝が重なってできた、木のトンネルの中を通ります。そこを抜けると日差し

のに戻ります。左手の遊歩道入口にジョン万次郎の銅像が建っています。

その先の右側に38番金剛福寺があります。「あと50m」の看板がありました。

13:35に到着。ようやく到着しました。「遠かった。長かった」というのが正直な感想です。37番岩本寺

から約90kmの最長距離を歩き切りました。

途中に大きな町がいくつもあり、区切り打ちをしたのですが、やはり「ようやくたどり着いた。」という

気持ちが沸き上がってきます。感無量です。

寺の周辺には宿や観光施設が建ち並んでいますが、まずは巡拝を済ませます。

山門から寺の方向を見上げると、「足摺樹海」と呼ばれる亜熱帯の樹木の中に伽藍が建ち並んでい

ます。

仁王門をくぐります。その仁王門には、嵯峨天皇筆(の模写)の「捕陀落東門」の額が掲げられており、

ここが捕陀落信仰の地であったことがわかります。かつて、多くの僧が身一つで小舟に乗り、「捕陀落渡海」

に挑んだそうです。(捕陀落渡海とは生還できないと知りながら浄土を求めて船に乗って海に漕ぎ出す、

帰ることを前提としない船出の事です。はるか南方にあるとされる観音浄土「補陀落」に渡海する入口でも

あったのです。【補陀落渡海には自発的な渡海だけでなく、強制されたケースもあったとされています。】)

山門前にて

山門の手前には「岩本寺86.7km 延光寺55.1km」と刻まれた石柱があります。この寺が離れた

ところにあるとよくわかります。

山門をくぐった先の階段を登ってすぐ左には「大師亀」という亀の石像があります。願いを込めて頭を

なでると幸運が訪れるそうです。弘法大師が大亀を呼び寄せ、その背に乗って海上の不動岩へ渡り

祈祷をしたとの故事からだそうです。

山門横の石柱 大師亀

境内は12万㎡もあり、東京ドーム2.5個分にあたる広大なものです。88箇所最大の大道場で、四国

霊場屈指の石庭が広がっています。中央に大きな池があり、それを囲むように、本堂・大師堂の他に

多宝塔、愛染堂、弁天堂、地蔵堂などが建ち並び、ビラン・アコウ等の亜熱帯植物も生い茂りる様は

見事です。目を引くのはなんといっても池の周りの奇石の数々です。

池の周りの奇岩群

境内中央の池を中心に、様々な表情を見せる石が配置されています。お堂や池、橋、植物などの配置

は絶妙です。池の周りを一周するように参拝します。

ですが、境内のほとんどは樹海になっていて、伽藍のある場所の広さは小さなグラウンドくらいでした。

大師堂の横には八十八ヵ所の本尊の石像が並んでいました。

十三塔(古代インドで火葬した釈迦の遺骨を納めたストーバーを意味する卒塔婆のことで塔になって

いるものは基礎・塔身・いくつかの笠と相輪よりなる塔を層塔と言います。その平面は方形、笠は奇数で、

層数により三重、五重、七重、九重、十三重塔があります。)もいくつか建てられていました。一番大きな

塔の下には鯨と鰹が彫られていました。供養しているのかもしれません。

正面からの本堂 池の反対側からの本堂

大師堂 池の反対側からの大師堂

多宝塔 十三塔(下に鯨と鰹)

八十八箇所本尊像

参考までに、金剛福寺の寺名の「金剛」は空海が唐での修行から帰国する際に日本に投げた「五鈷杵

(ごこしょ)」(※密教法具「金剛杵(こんごうしょ)」の一種で、柄に5本の刃がついているもの)が足摺岬に

たどり着いたことから、「福」は「観音経」の「福聚海無量」に由来しているそうです。

弘法大師空海が唐の都の長安から投げた金剛杵の伝説は、他のお寺にも残っており、刃が1本の

「独鈷杵(とっこしょ)」は36番「青龍寺」に、刃が3本の「三鈷杵(さんこしょ)」は高野山の壇上伽藍に、

それぞれ到達したとされています。

弘法大師は唐の長安からたくさんの金剛杵をお投げになったのですね。日本まで届くとはイチロー

顔負けの強肩です。当時は「レーザービーム」という言葉がなかったのでなんといわれたのでしょうか?

巡拝を終えて、納経帳に御朱印をもらうと、まだ寺数は半分に届いていませんが、歩き遍路に一区切り

がついたという気持ちがじわじわと湧き上がってきました。最果ての地、足摺岬まで歩いてきたという

達成感がそうさせているのでしょうか?38番金剛福寺は岬の先端、折り返し地点のようなものです。

これで私たちが打ち終えた寺数は39/88寺、距離は、550/1200kmになります。

巡拝を終え、14:00に足摺岬に向かいます。この後は少し観光です。少し息抜きもしないと。

金剛福寺から出て、道路の反対側の駐車場の先にジョン万次郎の銅像が建っています。そのすぐ

先に「足摺岬・四国最南端の碑」がありますが、まだ岬の先端迄は距離があります。岬に行くには

遊歩道を通っていきますが、そこは椿のトンネルの中です。

足摺半島全体で約15万本、岬先端部で6万本のヤブツバキが自生しているそうです。特に足摺岬

一帯は津垣の木ののジャングルのようで、沖縄や奄美大島のような南の島とも本州の沿岸部とも違う、

独特の雰囲気があります。湿気をたっぷり含んだ南国の海風が吹き込んでいて、日本でここしかない

ような雰囲気がありました。

ジョン万次郎銅像

椿のトンネルの中の遊歩道は、満開の時期ならすばらしい眺めだったのでしょうが、残念ながら花は

ほとんど散っていて、わずかに残っているだけでした。

わずかに残っていた椿の花

遊歩道の途中で足摺岬七不思議が随所に現れます。「地獄の穴」はそのうちの1つです。お金を

投げ入れると「チリンチリン」という音がするそうです。やってみましたが、「そう聞こえないこともない。」

というものでした。

地獄の穴

10分ほど歩くと足摺岬展望台に到着です。遮るもののない大海原が一望できます。水平線が丸い

です。見事とというしかない美しさです。言葉が出ません。思わず見入ってしまいました。

写真ではこの素晴らしさ、雄大さを伝えられないのが残念です。なんというか海の青色が濃いです。

濃紺色と言ったらよいでしょうか?黒潮と名付けられた理由がよくわかります。

足元に「四国最南端の地」のプレートがありました。

四国最南端と刻まれたプレート

左手に太平洋に向かって突き出した切り立った断崖絶壁の所に東屋がありますが、あそこはテレビ

ドラマの犯人逮捕の場面で有名な足摺岬です。船越栄一郎さんや高橋英樹さん、渡瀬恒彦さんが

活躍された場所です。

足摺岬 足摺灯台

反対側の右手には白亜の足摺灯台があります。展望台から見ると、灯台は崖から落ちそうなぎりぎり

のところに立っています。その燈台へは真下まで行くことができます。そういえば、室戸岬は歩道崩落で

灯台に行くのが大変でしたが、ここは大丈夫です。5分ほどで灯台に到着。

足摺灯台

真下から見上げると、凛として真っ白な姿がとても美しいです。

足摺岬は「最果て」という言葉がぴったりくる岬です。それが観音浄土である補陀落への入口という

信仰にもつながったのだと思います。

もう少し遊歩道を歩きます。

その他にも、この遊歩道には「亀岩」や「ゆるぎ石」など7つの不思議があるそうです。ゆるぎ岩は、

大きな岩ですが、親孝行者が触ると揺れるのだそうです。亀岩は写真の通り亀に似ていないこともない

です。

亀岩

詳しくは以下のHPを参考にして下さい。

足摺岬の七不思議(足摺国際ホテルHP):

http://www.ashizuri.co.jp/sightseeing/nanahusigi.html へのリンク

この先の海岸には白山洞門という、高さ16m、幅17mの国内最大級の海蝕洞穴があるそうで、その

洞門上に白山本宮が鎮座しているとのことです。灯台から遊歩道が続いている様です。せっかくなの

で立ち寄ることにしました。椿の木のトンネルの中の遊歩道を進みます。ここにもわずかですが花が

咲いていました。

途中に看板があり、右手に進んで県道まで出ると白皇山神社があります。ここは38番金剛福寺の

奥の院で白皇権現が合祀されているそうです。今日はパスします。

百数十段の階段を下りて海岸にたどり着きます。当然帰りはここを登らなくてはいけないということを

とりあえず忘れて下ります。

波打ち際にある白山洞門は、波が岩を削る海食作用でできた洞門で、その真ん中に白波が勢いよく

打ち寄せています。太平洋の青い海が背景になっており、波の動きをみていると、これまた飽きません。

白山洞門

いつまでも眺めているわけにもいきませんので先に進みます。MATSUMOTOさんが観光案内所で

もらって来てくれた地図によると、先ほどの道を戻らずに、先に進んで県道に戻れる道があるみたい

ですので先に進み、当然ながら階段を上って崖の上の県道に戻ります。でもこちらは先ほどの道より

半分くらいの段数でした。助かりました。

県道を西に向かって進みます。県道27号線の廻りにホテルや民宿が立ち並んでいるのですが、

意外と人影がありません。飛び石連休とはいえ平日のせいでしょうか?

途中で県道を離れて狭い道を進みます。途中に遍路小屋とその先に見事な桜がありました。

遍路小屋 満開の桜

岬から3kmほど歩いたところに今夜の宿、「足摺サニーサイドホテル」があります。ここは温泉宿です。

15:35に到着。荷物を置いて早速入浴、とはいきません。まだ十分時間があるのでもう少し歩きます。

荷物を預かってもらい、宿のすぐ前にあるバス停からバスに乗ります。集落の中の狭い道を大型バスが

手品のように見事に走ります。民家の塀のすれすれを通り抜けていきます。

5分ほどで松尾小(学校)前のバス停に到着しました。15:50着。

ここから宿まで逆打ちで歩きます。なぜこんなことをしているかというと、明日歩く距離を少しでも少なく

するためです。西海岸周りは東海岸周りよりも距離が長く、その上昨日出発した宿から市野瀬までの

距離も加算されます。今日歩いておければ明日が楽になります。明日はその上に宿までバスと列車を

乗り継がないといけません。どちらも本数が少なく乗り遅れたら大変です。1.5kmほどの距離ですが、

30分程違ってきますので。

狭い住宅地の中の道を歩きます。この狭い道を先ほどの大きなバスが走っていたかと思うと改めて

驚きます。

右手に海原が広がっています。本当に海の色が濃いです。地元の海とは全く色が違います。

東南の方角に島影が見えています。最初は九州?と思いましたが、多分沖ノ島でしょう。

この後、アコウの大木などを見ながら約30分をかけて宿まで戻りました。

アコウの大木

今夜の宿は久々に贅沢?をして足摺サニーサイドホテルです。(もちろんそれほどお高い宿ではあり

ません。)最近リニューアルしたそうできれいな建物でした。

足摺サニーサイドホテル

早速温泉です。湯舟は広く温泉の香りが立ち込めています。露天風呂もあり、ゆったりと温泉に入り、

疲れをいやしました。

到着した時やお風呂などはガラガラでしたので今日は他のお客はいないのかと思っていたら、夕食の

会場は満席でした。

夕食は高知の海の幸・山の幸満載の料理で、十分過ぎる量と味を楽しみ、お酒も進みました。

夕食

実は最初に頼んだコースは食べられないものが多かったのですが、わざわざ電話を掛けてきてくれて

別の料理のコースに変えてもらえました。先ほどもチェックイン前に荷物を預かっていただけるなど非常

に対応の良い親切な宿でした。

食後にもう一風呂。露天風呂で潮風と星空を楽しみました。

今夜も21時に爆睡モードとなりました。

3日目

朝6:00に起床。この宿も部屋の窓から太平洋の大海原が眺められます。昨日泊まった宿の前も

太平洋でしたが、横に足摺半島が見えていました。ここは直接外洋に面しているため海だけを見ら

れます。

外を眺めると、遮るもののない大海原に日が昇るのが一望できます。水平線が丸いです。残念ながら

雲があり、日の出の朝日はよく見れませんでした。ダルマ朝日は気温などいろいろ条件が揃わないと

見られません。昨日の朝は本当にラッキーでした。

本来は7:00からの朝食だったのですが、バスの時間のためお願いしたところ、15分早く用意して

頂けました。本当に対応の良い宿でした。

朝食

6:50から朝食を済ませ、7:10に出発。今日は西海岸の海岸線を通り、土佐清水市の市街地の横を

通り、以布利経由で市野瀬に戻るルートを通ります。この区間は打戻りOKとはいえ、できる限り避けたい

ですし、色々な道を歩きたいですので。

バスに乗り、昨日打ち止めとした松尾小のバス停まで移動します。7:19にバス停から出発です。

ここから道は2つあります。1つはすぐ目の前に見えている長さが1,5kmある松尾トンネルを通る

県道ルートです。(ちなみにトンネルを含めてこの先の区間はジョン万次郎にちなんでジョン万ロードと

呼ばれています。)このトンネルは歩道もあり安心して通れます。

もう一つはトンネルの上の小山を登って下りる旧遍路道です。ここから見る限りではそれほど大した

登りはなさそうです。

協議の結果、Iさんは県道を、私とMさんは旧遍路道を進むことになりました。

トンネルの向こうの中浜で待ち合わせることにして、一旦別れます。

県道と松尾トンネルの入口 遍路道への案内板 弘法大師?

参考までにですが、この先の旧県道を歩いていくと鵜ノ岬展望台という絶景の展望台があります。

そこから臼碆(うすばえ)と呼ばれる海岸線が一望できます。

この臼碆は太平洋を北上してきた黒潮の流れが一番初めに日本列島に接岸する場所だと言われて

います。切り立った花崗岩の断崖に深い群青色の黒潮がぶつかる絶景と、荒々しい波音が響くのを

聞けるそうです。観光バスが立ち寄る足摺岬と違い、鵜ノ岬展望台や臼碆を訪れる人は少ないそうです。

私たちも残念ながらまたの機会にします。

この辺りは磯釣りの名所としても有名だそうです。県道の横にある宿の名前は、そのものずばりの

「ペンション釣りの里」でした。

7:25に山越えの道に入ります。この道の名前は「払川下道」です。道自体は整備されていていました

が、中央部が掘割状にえぐれていて、そこに石ころや木の枝が堆積というか散乱していて、少し荒れて

いました。おまけに所々でイノシシが掘り返した跡があり、歩きにくかったです。

旧遍路道

20分ほどで坂道を登り切り、平らな道に合流します。7:45。ここは車の通る舗装路です。

標識があり、「駄場」という文字がありますが、この駄場というのは海岸近くの場所が隆起して平らな

大地になっている場所のことだそうです。

標識

5分ほど歩き、峠に到着。峠の近くには喫茶店の看板がある家と倉庫がありましたが、峠とはわか

らない場所でした。この辺りは看板がしっかり付けられていて助かりました。

峠からは地道を当然下ります。こちらは「払川上道」です。下りの区間は歩きやすかったです。写真の

ような切通しも整備されていました。

切通し

8:15にトンネルの反対側の先の県道のところに降りてきました。意外と時間がかかりました。登り口

から見た時は大したことのない小山に見えたのですが、結構歩きごたえがありました。

目の前が大浜の海岸です。穏やかな波でした。足摺半島の西海岸に着きました。

旧道に払川橋というバス停がありました。県道からは見えないところにありますのでここを待ち合わせ

場所にしなくてよかったです。

大浜海岸

8:20に大浜の漁港に到着。Iさんはすでに先に進んでいるのでしょう、姿はありませんでした。

漁港の中の道端に薪が大量に置かれています。「何のために?」と思っていたら鰹節に匂いがして

います。これは宗田節という宗田カツオから作る鰹節だそうです。あまり知られてはいませんが、プロの

料理人が使うものなのだそうです。最近は一般の人にも売ろうと宣伝しているようです。昨日泊まった

宿でも宣伝していました。先ほどの薪はカツオを燻すために使っているのでしょう。

ちなみに土佐清水市は日本一の宗田節の生産地だそうです。(他ではほとんど作っていない?)

この時、Iさんからラインが入りすでに中浜に着いたとのこと、さすがに県道を歩くと早いです。

途中で急な階段を登る箇所がありました。さすがに4日目になると疲れが足に溜まり、思うように

足が上がりません。

ですがこの坂を登ったおかげで県道を通るよりもショートカット出来ました。1km先で中浜の集落に

8:35に到着。

足摺と言えばもう一つ有名なのが幕末から明治にかけて活躍した「ジョン万次郎」です。その生誕の

地が足摺半島の中浜(なかのはま)です。足摺岬から西海岸を8kmほど北上した所にあり、足摺半島

西海岸ルートの名所の1つになっています。中浜の海岸の堤防にはジョン万次郎を大々的にアピール

する看板が設置されていました。万次郎の一生と功績を漫画風に説明する看板がずらっと並んで

います。中浜の漁村を見渡すことができる高台に「中濱萬次郎」の記念碑もあるそうです。

防波堤のジョン万次郎のPR看板

また、町中には万次郎の生家を復元したものがあるそうです。そちらに立ち寄ることにしました。

ほんの3分で到着。Iさんはここで待ってくれていました。この生家ですが結構立派なものでした。

正直意外でした。もっと素朴な家かと思っていましたので。

ジョン万次郎の生家(復元)

「ジョン万次郎(本名:中濱萬次郎)」という名前ぐらいは聞いたことがあるけど、詳しくは知らないという

方もいるかと思いますので簡単に紹介します。

『1827年の幕末の時代に、ここ土佐国中濱村の半農半漁の家の次男として生まれ、幼いころから

家業を手伝い、14歳のときに漁に出た際に嵐で遭難し、漂流や無人島での生活を経て、アメリカの

捕鯨船に救出され、捕鯨船の船長の故郷マサチューセッツ州フェアヘーブンで英語、数学、測量、

航海術、造船技術などを学ぶ。

英語や測量、造船など幅広い知識を身につけ、24歳のときに日本に帰国してからは、土佐藩の士分

に取り上げあれ、土佐藩校「教授館」の教授に任命されました。後藤象二郎・岩崎弥太郎等が万次郎

から直接指導を受けました。その後、「日米和親条約」や「日米修好通商条約」の締結に尽力したり

英語教師としても活躍し、明治に入ってからは開成学校(現在の東京大学)の教授もつとめた。』という

偉人が生まれたのが、足摺半島の小さな村、中浜でした。

私はこの方が結構好きで、色々資料を調べたのですが、特に興味深かった事が2点あり、1点目が

万次郎を救助した捕鯨船の船長で、彼は万次郎を自宅に住まわせ、教会や学校に通わせてくれたそう

です。特に教会の神父とは万次郎をめぐって対立するなどしても万次郎をかばってくれたそうです。

そして日本に帰れるように尽力してくれた事。この方は隠れた日本の恩人なのかもしれません。

もう1点は日本に帰ってきた万次郎を、当時の幕府は身分が低い漁師だったという理由だけで無視

したことです。土佐藩は士分に取り立てて重用したのに。だから幕府はつぶれたのでしょう。(のちに

旗本にしたらしいですが、遅かったのでしょうね。)

港に戻り、先に進みます。流石に港町のせいかネコが至る所にいました。

中浜集落の先で、また階段を登ります。同じように足が上がりません。何とか登り切ります。途中に

高く石垣が積まれた所がありました。その先で県道に合流します。8:55。

石垣

県道に合流したところで進む道が2つあります。県道を進む道と、小さな小山というか丘を越える

遍路道です。協議の結果、朝と同じくIさんは県道を、私とMさんは旧遍路道を進むことになりました。

この道ですが最初の10分ほどはきつい登り道でした。その途中に石垣を組んで段々畑を作った

跡がありました。こんなところまで畑を作っていたのですね。今では各地に休耕地がいっぱいです。

10分ほど登った後はほとんど横歩きの道でした。鶯が鳴いていてのどかな道でした。ただ景色は

全くありませんでした。どこが峠かもわからないうちに下り始めました。

9:30に下りきって県道に戻りました。入り江に架かった橋を渡るとるとほどなく土佐清水市の市街地

に到着です。

途中に「ジョン万次郎をNHKで大河ドラマ化」というPR看板を見つけました。そういえばポスターも

見かけました。私もぜひやってほしいと思います。

PR看板

入り江の中央に小さな島があるのですが、この唐船島は地震で1m近く隆起したのだそうです。

唐船島

その海岸線をぐるっと歩き、足摺黒潮市場に到着。9:45。ここでIさんと合流します。

こんないい港があれば漁業は盛んになるでしょうね。海には魚が豊富ですし。

土佐清水港

町の中心の海沿いのスーパーで昼食を買いました。

その先にコンビニがありました。コンビニを見るのは2日ぶりです。山の中ならともかく、平場でこんな

ことも有るのですね。町の中心街は小さなものでいたのですぐに抜けてしまいました。

土佐清水市から国道321号線に沿って歩きます。この辺りはきちんと歩道が整備されています。足摺

半島東海岸からここまで歩道がほとんどなかったので有難いと感じます。しばらく坂道を登りながら歩く

と新以布利トンネルがあります。ですがここは通らず、右折して旧国道321号線を進みます。こちらは

以布利第一トンネルと第二トンネルを通りましたが、歩道がなくすぐ横を車が通るので少し怖かったです。

でも通った車は皆さん徐行してくれました。

以布利第二トンネル

10:40に以布利の町に到着しました。昨日は遍路道を歩きましたので今日はこのまま旧国道を歩き

ます。港が近いせいかネコが多く、堂々と遍路道の真ん中で寝ていました。

10:50に昨日左に進んだ分岐点に到着しました。足摺岬約30kmを1周しました。長かったです。

でも達成感が沸いてきました。

ここから市野瀬までは打戻となります。国道321号線を歩きます。この辺りは歩道があるので助かり

ます。

その先の大岐の浜の付近で写真の津波避難所がありました。ここで一休みです。四国の南部の

海岸線に入ってから、海沿いにこのような避難所がいくつもありました。

津波避難所

11:40に大岐の浜を見下ろす展望台に到着しました。今日は平日のせいかサーフィンをやって

いる方は少ないです。ここで昼食です。

食事を終えて12:00に出発します。ここから一昨日泊まった宿まで全区間国道を歩くことにしました。

打ち戻りを少しでも少なくするためです。

途中の無人販売所で文旦を3個100円で売っていましたので買ってしまいました。重いです。

無人販売所

ここの少し手前にも青果販売所がいくつかありました。この時期高知県では文旦を買うのに苦労は

しなくて済みそうです。

12:45に民宿いさりびに到着。バス停のある市野瀬まではあと10kmです。ですが、預けてあった

物と先ほど無人販売所で買った文旦の、併せて5個(1個500g程なので2,5kg)はずっしりと重い

です。しばらく歩いたら膝の裏がピリピリし始めました。これはまずいです。

一昨日も歩いた道ですが、何だか感じが違います。行きと帰りでこんなに違うものなのかと思いました。

足摺岬に向かう期待感のあるなしのせいかもしれません。実際に同じ道を反対に歩くと、順打ちと逆打ち

では違う旅になるのではないかと思います。順打ちで何度か歩いた方が逆打ちをする気持ちがわずか

ですがわかった気がします。

50分ほど歩いて下ノ加江のバス停に到着しました。13:35。今日はここでギブアップです。時間的

にも市野瀬のバス停までは無理です。私とIさんはここからバスに乗ることにしました。Mさんはもう少し

歩くことになり一旦ここで別れます。

バス停のすぐ前にあるコンビニで甘味のものと飲み物を買って栄養補給です。コンビニの外にある

ベンチに座っていたら次から次へと歩き遍路の方がやってきます。その数5組。多いですね。コロナも

一段落し遍路も復活したようです。

その中のお一人と少し話をしました。この方は何と通し打ちだそうです。3月5日から歩き続けている

そうです。ということは15日間で500kmを歩いているので一日当たり30数kmの計算になります。

すごいですね。私より年上の方のようにお見受けしましたが、お元気そうでした。それから荷物が少ない

です。私の半分以下の感じです。私ももっと荷物は減らさないといけないですね。

時間になりましたのでバス停に移動し、ここからバスに乗って中村駅に向かいます。

途中でMさんも乗車し、無事に中村駅に到着。時間があるので今夜の酒とつまみを買い出しします。

さらに荷物が重くなりました。

中村駅

中村駅から今度は列車に乗り、土佐入野駅に向かいます。

入野松原の中にあるネスト・ウエストガーデンが今夜の宿です。駅からは700m程ですが、何と駅から

送迎をしていただけました。

宿は近代的な建物です。中庭などがあり、お洒落な造りでした。庭にグランピングの建物が2棟あり

ました。正確にはトレーラーハウスでした。最近はやりです。

ネスト・ウエストガーデン全景 中庭

まずは入浴です。ここは温泉ではありませんが、大きな湯舟の為ゆったりと入れます。疲れが和らぎ

ます。浴室からの眺めも良く、海を見ながら入浴を楽しめました。

天気は下り坂です。空を雲が覆っています。流石に明日は雨のようです。

ここは周りに何もないため、夕食は館内のレストランです。ですがレストランからも太平洋の海原が

眺められ、料理は品数も量も十分なものでした。ですが、すっかり四国で舌が越えてしまった我々には

物足りなく感じてしまいました。これも四国病というやつでしょうか?

レストランからの景色 夕食

ですが、お酒も進んで楽しい夜になりました。というかお酒は一段と進みました。やはり足摺岬を終えた

という達成感を感じました。

4日目

朝6:00に起床。朝ぶろに入り、ゆっくりと朝食を済ませ、8:00に宿を出発。荷物を預かってもらえ

たので助かります。おまけに駅まで送ってもらえました。

朝食

初日の岡山の宿と、一昨日、昨日と泊まった宿は旅行支援のおかげでずいぶん安く泊まれました。

おまけにクーポンももらえたので飲み代に充てられ、経費を安くあげることができました。

8:13に土佐入野駅を出発する列車に乗ります。8:26分に有井川の駅に到着。遍路開始です。

軽荷なので楽ちんです。ところがとうとう雨が降り始めてしまいました。昨日までは3日間晴れてくれて

いたのですが。でも、今日は歩く距離もわずかです。運が良かったと思い気を取り直し、合羽を着て

傘をさして歩き始めます。

国道に書かれている距離表示「94」(多分高知市の起点からの距離だと思います。)の所にある

灘バス停脇にたこやき「掛川」があります。結構有名な店のようで、いつも地元のお客さんでにぎわって

いるそうです。10個が250円とお安いそうです。(家の近くの店は8個で600円だった記憶が。)ですが

今日はまだ開いていませんでした。朝の8時ですから。

国道横に「ホテル海坊主」があります。名前からすると怪しげと思いますが、遍路情報では評判の良い

宿です。

その先に四国のみちの案内看板がありました。国道から左手に入り、海沿いに道があるのですが、

遠回りの道のため今日はパス。このまま国道を歩きます。

参考までにですが、その道は海辺の道を行くのかと思えば林の道を抜けたり、上川口という集落の

中を通ったりします。その先で蜷川を渡り、国道に戻るそうです。

8:45に「土佐上川口駅」の看板があるところまで来ました。黙々と歩くのみです。

さらに15分ほど歩くと難読漢字の駅の表示が出てきました。「海の王迎駅」は「うみのおうむかええき」

と読みます。名前の由来は、「鎌倉時代の元弘元年(1331年)に後醍醐天皇の幕府倒幕「元弘の乱」の

際に後醍醐天皇は隠岐に流されましたが、第一皇子の尊良親王は土佐に流され、親王を迎えた地が

ここだそうです。親王は土佐を脱出して九州で幕府打倒に貢献した後に、建武の乱で上将軍として

足利尊氏と戦い、父の降伏後、越前金ヶ崎城で新田義貞の子・義顕と戦うも敗北し落命した。」そう

です。色々あるのですね。

さらに10分ほど歩いたところにオシャレな屋根の形のへんろ小屋がありました。9:10着。ここで

休憩します。歩き始めてまだ1時間たっていません。荷物は軽いのですが、やはり雨の中は足どりが

重くなります。靴がじわじわと濡れてしみ込んできました。

靴が濡れるほどの本格的に雨に降られたのは1年前の甲浦から室戸岬の区間と、坂本から徳島

への逆打ちの時に続いて3回目。意外と降られていないです。自慢ではありませんが私はかなりの

晴男です。

遍路小屋

5分ほど休憩して先に進みます。この辺りに「浮鞭大師堂」というかなり年季の入った建物がある

はずなのですが見当たりませんでした。

この国道56号線はこの辺りの唯一の幹線道路なので交通量が多いです。しかも大型車が多い。

そのため水しぶきを結構かけられます。雨の日の困った事の一つです。

5分程歩くと海岸に台場のようなところが作られています。この辺りが浮鞭(うきぶち)海岸という所

です。「大方浮鞭サーフポイント」といって高知県でも有数のサーフィンのポイントだそうです。

その向こうの林が入野松原です。

浮鞭海岸(雨のせいで暗い感じです)

そういえば、先ほどボードを積んだ車が通り過ぎました。今日は春休み中ですし休日ですので、

晴れていればサーファーが押し寄せてくるのでしょうが、この天気では少ないのではないかと思います。

それでももうすでに波に乗りに来ている人もいるようです。海の中に人の姿がチラホラ見えます。

前方に林が見えます。あそこが入野松原海岸です。昨夜泊まった宿もあの中にあります。

その手前で国道から左手に入ると「道の駅ビオスおおがた」があります。9:35着。

道の駅の隣に砂丘美術館がありました。立ち寄ってみると大きなクジラの骨格標本が飾られていま

した。ですがそのほかには美術館らしきものはありませんでした。

道の駅の物販館のほうに入ってみました。何とここにも文旦が売られていました。かなり安いです。

ITOHさんは大量に買い、箱詰めで宅配便で送っていました。私は5個あるので買いませんでした。

この道の駅にはコインシャワーが有ります。当然トイレもあり、食料品、アルコール類の調達もでき

ますので、サーフィンをする方や近くにあるキャンプ場を利用する方には便利ですね。

「道の駅ビオスおおがた」から松林に向かいます。途中に川があるので橋の方に向かいます。白い

斜張橋です。長さは短いですが、綺麗な橋でした。もっとも渡った時によく見たら、あちこちに錆びが

浮いていました。海岸のすぐ近くなので仕方がないですね。

斜張橋

海岸近くに建物があり、トイレかと思っていましたが、何とコインシャワーでした。流石にサーフィンの

メッカだけありますね。

少し砂浜を歩いてみたかったのですが、この雨では靴が砂まみれになってしまいます。あきらめて

松林の中を通る道になります。この道が遍路道のようです。

ここは約300年程前の戦国時代に防潮林として植えられたクロマツが立ち並ぶ「入野松原(いりの

まつばら)」と呼ばれるところで、国の名勝にも指定されています。

入野松原の黒松の林とその中の道

その中を通ります。黒松が続く道の左には砂浜があります。この雨の中サーフィンをしている方が

たくさんいました。

よく見えませんが20名以上のサーファーがいます

ちなみにこの「入野海岸」では、この美しい砂浜そのものが「美術館」であるとして、「NPO法人砂浜

美術館」が砂浜でイベントなどを行なっています。残念ながら今日はやっていませんでした。

また、この一帯は「土佐西南大規模公園」として整備もされていて、テニスコートや体育館、球技場

など多くの近代的な施設もありました。スケートボードパークもあるそうです。

ちなみに4月~10月の期間はキャンプ場も営業しているそうです。テント野宿派のお遍路の方達には

よい場所です。

少し先にそのキャンプ場がありました。すでにテントが張られています。サーファーの方でしょうか?

お遍路以外の方も当然いらっしゃるでしょう。

入野松原の碑がありました。台座は「松ぼっくり」にも見えないことはありません。

昨夜泊まった宿に向かいます。松林の中の道から舗装された道に入り、500mほど歩くと到着。荷物

を受け取り、駅に向かいます。

土佐入野駅に10:50に到着。駅の待合室で合羽を脱いで仕舞います。

これで打ち残していた区間をすべて打ち合わり、39番延光寺の先の宿毛までつながりました。

(下ノ加江~市野瀬の打戻区間は歩きませんでしたが、往路に歩いたということで省略します。)

高知県は合計6回の遍路旅で歩き終えることができました。流石に長かったです。

次回からは県境を越え愛媛県の旅となります。どのような旅が待っているでしょうか?

ここから列車で高知駅に移動。途中の須崎駅の線路に名物のなべ焼きラーメンの宣伝がありました。

須崎駅構内の宣伝

高知駅に13:02に到着。そのなべ焼きラーメンのお店が駅前にあるので向かったのですが満員で

入れませんでした。雨の中店の外にまで並んでいます。「この雨の中でも列ができているのは相当に

美味しいのでは?」とも思いますが、流石にあの列に並ぶ気力は残っていませんでした。時間もあまり

ないですし。

あきらめて近くのうどん屋に入ったのですが、これが意外とおいしい味の店でした。

満腹になりバスに乗り高知空港へ移動します。

余談ですが、この高知空港からの飛行機の利用は、遍路ではこれが最後です。そのため、空港内を

見て廻りました。ひょっとしたらこの空港に来るのはこれが最後かもしれません。高知駅前も同様です。

あのひろめ市場の活気ある夜は、ぜひもう一度体験したいのですが、少なくとも遍路では無理となりま

した。別格20番を打つ時に期待したいと思います。

空港は、前回利用した時はかなり混んでいたのですが、今日は意外と空いてました。飛行機の座席も

8割程度と意外とすいていて定刻通り出発。機上の人となりました。

今回も天候に恵まれたのは何よりでした。最後の日は降られましたが2時間ほどでした。

とうとう足摺岬を歩き終えました。流石に長かったです。区切り打ちの為か、うわさに聞いていた程では

ありませんでしたが、やはり達成感がみなぎりました。充実の4日間でした。

さすがに3月は気温も丁度良く、昼間はともかく、朝夕は涼しくて助かりました。おかげであまり汗を

かかずに済み、歩き易かったです。

第10回の歩き遍路を終えて、巡拝した寺は+1札所で39札所。歩行距離は累計で約580km。

距離ベースで全1,200kmの行程の半分に近づきました。(書籍によっては全行程1,109kmという

ものもあり、それだと半分を越えたことになります。)

高知県も終わりいよいよ次回からは愛媛県に入ります。県境を越えると、やはり達成感と新たな

チャレンジへの気持ちが感じられます。

まだまだ、愛媛県の前半も難関の長距離区間が待ち構えています。

次回は、愛媛県に入り最初の40番観自在寺から宇和島市までの長距離区間は、愛媛県の距離の

遍路ころがしPart1となるところです。気を引き締めて臨みたいと思います。

乞うご期待。

第10回でわかった事

・やはり暑いより涼しい季節が遍路には向いています。必要とする水分が全然違います。

・暑くても長そでが必要です。できれば帽子もあったほうが良いと思います。(日焼け対策)

・荷物は軽ければ軽いほど良いです。必要なのは、お遍路用品を除いたら、地図、下着の予備、食料、

水、医薬品くらいです。後はなくても何とかなります。

・靴は平地のみの場合は、トレッキングシューズのローカットタイプよりもランニングシューズが良い

ようです。(舗装路用のものがありますのでそちらを選んでください。)峠越などで地道を歩く場合は

トレッキングシューズのローカットタイプが最適だと思います。

ただし、どちらも新品をいきなりは だめです。十分馴らしてから使ってください。

・靴下は薄いものを2枚重ねると、マメや水ぶくれ防止に効果があります。下に履く方を5本指タイプ

にするとさらに効果的です。