2022.12.8(木)~11(日) 晴

第39番【中抜き】 (高知県・修行の道場)

参加メンバー 私 Mさん Iさん 弘法大師様 同行4人

四国八十八カ所歩き遍路も第9回目を数えます。今回も同行者は、弘法大師様とIさんとMさんと

私の同行四人です。

今回は少し変則的な行程となりました。仕事の都合で2泊3日(前泊あり)しか休みが取れなかった為

前回打ち止めとした有井川駅から38番金剛福寺迄の往復は無理。このため、土佐入野駅から足摺岬

の部分を中抜きして途中の打戻の地点となる市野瀬まで進み、そこから39番延光寺に進む区間を先に

歩く事にしました。

コロナは相変わらずどころか第8波の流行となってしまいました。ですが行動制限はないため、対策

だけは十分にして出掛けました。

12月の初旬で、地元ではもう冬の便りが聞こえていますが、南国土佐なら大丈夫だろうと(第3回の

徳島も12月初旬に歩きましたので)思い切って出かけることにしました。

峠越えが3箇所ありますが、高低差は少なく難所というほどではありません。歩く距離も3日間で

50km程。無理なく歩けると思います。

さて、どのような旅となりましたか?本文をお読みください。(赤文字の区間は今回中抜け)

歩行距離 累計距離

427.0km

37番 岩本寺

↓ 80.4km 507.4km

38番 金剛福寺

↓ 49.0km 556.4km

39番 延光寺

前日

今回も、三人とも前日夕方に各地を出発して当日に岡山駅で集合する計画です。私は先月と同じ岡山

駅前のビジネスホテルで前泊です。

1日目

6時に起きて準備をします。ホテルの朝食サービスで食事を取り、Iさんとは同じホテルでしたので

ロビーで待ち合わせして岡山駅に向かいます。ホテルから5分かかりません。便利なものです。

7:08発の特急南風1号に乗ります。前回の反省から今回は事前に切符を購入したので、すぐに

改札を通過。ところがMさんが乗っている寝台特急のサンライズの到着が遅れています。

幸い20分遅れで到着。無事に間に合いました。程なく列車が入線。新型の2700系です。こちらも

10分遅れで出発。(これが後々迄影響しました。)車窓をのんびり眺めながら高知駅まで向かいます。

12月となり日の出が遅くなりましたので丁度瀬戸大橋を渡るときに朝日が見れました。

瀬戸大橋 瀬戸内海の朝日

阿波池田駅で特急剣山 アンパンマン列車

途中ですれ違い列車を待ち合わせるためにどんどん遅れて高知駅に10:00に到着。ここで乗り換え

です。高知駅を9:53発の宿毛行きの特急「あしずり1号」は到着したホームの反対側にすでに入線して

いました。接続列車の為待っていてくれました。乗り換えます。旧型の2000系で、特急とはいえ2両編成

です。ですがこの列車にも数回乗車し、なじんできました。幸い席は半分くらい空いていました。

流石に何度も乗車したので慣れてきたのか、車内ではのんびり過ごします。

途中、前回までに歩いた区間の遍路道の何カ所かを見ることができ、懐かしく思い出しました。

この列車も遅れて土佐入野駅に11:45に到着。予定より20分遅れで遍路開始です。

この駅は土佐西南大規模公園の真ん中あたりにあります。

近くに「ネスト・ウエストガーデン土佐」があります。ここも宿泊の予定地として検討していましたが、

今回の行程では都合が悪く、泊まることはありませんでした。次回に泊まろうとかな考えています。

前回打ち残した有井川~土佐入野間を次回打ちますので、その時に。

歩き始めてすぐですが、まずは昼食です。1km程歩いたところにうどん屋の「いろりや」があります。

「水曜どうでしょう」のファンの方ならよくご存じのうどん屋さんで、主演の大泉洋さんが数回にわたり

訪れたお店です。12:02着。

私も「水曜どうでしょう」のファンの一人ですので、お二人には我儘を聞いていただきました。

名物の「大根ぶっかけうどん」を食べましたが、評判通り美味しかったです。腰がないのが特徴のよう

です。ですが四国でうどんを何度か食べたので舌が肥えたのでしょうか?前回の清瀧寺近くのセルフ

うどん「きよたき」の方が美味しいと三人の意見が一致しました。

もう一つ、並は少し量が少なかったので大盛を注文されることをお勧めします。

いろりや(創業43年) 店内 大根ぶっかけうどん

満腹になり出発です。12:20。手早く昼食を済ませましたので、ここでほとんど遅れを取り戻すことが

できました。

県道42号を3kmほど進むと田野浦(たのうら)の港に到着します。12:45。途中に遍路小屋がありま

したが、すでに食事をされている方がいたのでスルーしました。小屋の先に「観波・観海」と書かれた石碑

があったのですが、その前の木が大きく生い茂ってしまい、何も見えなくなっていました。

ここから39番延光寺への打ち戻し点と言われるの市野瀬迄の距離は約14km。その手前の津蔵渕

まで進むルートは3つあります。

ルート1が、国道56号線経由で四万十市内へ向かい、中村駅付近の市街地を通り、四万十川の右岸

を通る道。

ルート2が、四万十大橋を渡る道

ルート3が、大規模公園南端から四万十川河口の下田港へ行き、渡し船に乗り四万十川を渡る昔の

お遍路道。

本当はルート3を通りたかったのですが、渡し船が定期運航しておらず、運行日の確認が難しいこと、

休業していることが多いこと、今日は時間的に難しいことから諦めました。

ルート2を通ります。田野浦の先の県道の分岐点に到着。12:50。左に分かれる道は四万十川の

下流方向に向かう道で、渡し舟の乗り場があります。ですが看板が見当たりません。注意深く探しなが

ら歩いたので見落としたとは思えません。この辺りはわかりにくいです。地図とスマホを頼りに進みます。

分岐を直進して四万十大橋に向かいます。もう少し進むと最後の清流と呼ばれる「四万十川」を渡ること

になります。

分岐点の先は農免道路になっていて歩道がなく、車道の端を歩きます。通行量は少ないですが、すぐ

近くを車が通るのは怖いです。意外とアップダウンがあり、当然坂道になっていました。

登り切った所に写真のオブジェがありました。確かアンパンマンのアニメに出て来ていたバイキンマン

という名前だったと思います。詳しくないのですが、多分間違いないと思います。

バイキンマンのオブジェ

さらに進み坂を下り切った先の交差点の角に写真のオブジェがありました。アンパンマンやドラえもん

にクマモンまであります。13:18着。

近くの小学校の名前入りです。版権は?と思いますが細かいことは不明です。これだけ堂々と置いて

あるところを見ると公認なのでしょうか?

その内の1体は「カツオ人間」とネーミングされていました。初めて見ました。流石はカツオ王国土佐

高知です。

交差点の両側にありました。

ドラえもんと土佐新庄くんとアンパンマン 右は「カツオ人間」

交差点からまた坂を登って下ります。地図上では平ですが、実際には結構アップダウンのある道です。

通る車の台数は少ないのですが、その分スピードを出して走る車が多いのでかえって怖いです。

田園地帯の中の道を進みます。途中右手に大きなため池があり鴨が多数いました。反対側の川には

濁った水の中にすっぽんがこちらもたくさんいました。そう言えば前回国道沿いで「すっぽん買います。」

の看板を見かけた記憶があります。

さらに進むと前方に四万十川の堤防が見えてきました。13:55。

新しい石柱があり、38番金剛福寺と反対側に37番岩本寺の両方が案内されていました。

前回から逆打ちの案内看板をよく見かけますが、2020年が逆打ちの年だったので作られた物で

しょうか?

案内石柱

四万十大橋の架かる堤防手前の交差点の所にコンビニがあります。その先に「彩市場」という地場

産品直売所があります。食料調達に都合がよいところです。この先しばらくはコンビニなどのお店がない

ので、ここから先に行かれる方はここで買い出しをした方がよいでしょう。私達は、この少し先で今日は

打ち止めとなりますので買い出しはしませんでした。14:00着。

余談ですが、天然アユが1匹200円という信じられない値段で売っていました。野菜類も安かったです。

観賞用の花も滅茶苦茶安かったです。(自宅近くの店の半額くらい。)

堤防上には遍路休憩所もありました。四万十川大橋を渡ってからは、都合の良い休憩スポットが少ない

ので、このあたりでひと休みしてから進むのがオススメです。

直売場で「ミレービスケット」というアイスクリームを売っていました。面白そうなので買ってみましたが、

高知ではおなじみになってミレーというビスケットが2枚アイスクリームの上に乗っているものでした。

感想は「特に」です。

ミレービスケットアイスクリーム 堤防上の休憩小屋

堤防に腰かけて男3人がアイスクリームを食べながら河原を見つめる姿は絵になります。(笑)

休憩所から四万十川の流れを眺めながら休憩できます。ですが、ここから眺める四万十川は水量が

多く川幅も広いです。この付近の四万十川は河口近く(河口から4km)なので自然の中の清流という

感じは残念ながら味わえません。雄大な川といった感じです。あまりにも豊かな水量に圧倒されました。

よくテレビなどで取り上げられるのはもっと上流の所です。機会があれば次回以降そちらに立ち寄り

たいと思います。

四万十大橋

30分近く休憩して出発です。四万十大橋を渡ります。上流側に見えているのが土佐中村の町です。

足摺岬への入口にあたり、とりあえずの目安となる地点です。ようやくここまで到達しました。感慨深い

です。

橋から上流を見る(建物のあるあたりが中村市中心街)

四万十大橋の中ほどにはベンチが2カ所設置されていました。歩行者は四万十川の雄大な景色を

楽しむことができます。ベンチを設置した方の粋な計らいに感謝です。

橋中央のベンチから河口付近を眺める

ですが先ほど休んだばかりですので、座って休憩せずに川面を眺めるだけでにしました。

流石に四万十川、水は綺麗です。泳いでいる魚がくっきりと見えました。群れを成して泳いでいるのは

多分小鮎だと思います。

流石に川幅は広く渡り切るのに10分ほどかかりました。

橋を渡った所で土佐中村からのルート1と合流。左に曲がって右岸の国道321号線を津倉淵に向か

います。ここに「足摺岬37km」の看板がありました。ようやく射程圏内に入ってきました。

足摺岬37kmの看板

四万十大橋から河口に向かって進みます。ちなみに国道321号は「足摺サニーロード」の愛称があり

ます。なぜ「サニー」なのかというと、321(サン・ニイ・イチ)の頭のひらがなを読むとサニイとなるからだ

そうです。この名前の付け方、お見事です。

バス停に大岩という所があり、その先で下の写真のような岩がありました。溶岩のようなのですがよく

わかりませんでした。

間崎の枕状溶岩

四万十大橋から約3km歩くと間崎の集落に到着。ここで、道は右手に曲がり川から離れて山中に

入っていきます。

曲がり角の先にうどん屋「田子作」があります。15:10着。今日はもうすでに昼食は済ませましたので

入店しませんでしたが、ここも遍路情報では評判の良いうどん屋さんです。うどん屋さんなのになぜか

メニューにコーヒーがあるのだそうです。

また、この店の店内は調理場の奥もガラス張りで、360度田園に囲まれている風景が見渡せ、それを

見ながら食事ができ、隠れた絶景だそうです。残念ながら時間が合わず、入店できませんでした。

うどんや田吾作

すぐ先に遍路小屋があります。木の柱で組立てた小屋です。かなり大きく数人は泊まれそうです。ただ

隙間が多く寒いでしょう。ですが隣にはトイレもありました。すぐ近くに自販機もありますので便利なところ

です。一息入れます。

遍路小屋

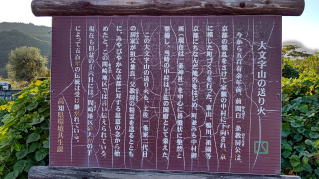

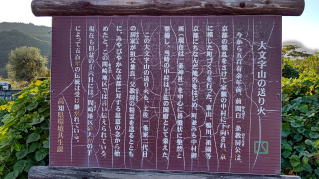

一休みして先に進みます。5分ほどで、道端に「大文字山」の看板があり、右手の山に木が刈り取られ

た一角があり、巨大な「大」の字が浮かび上がっています。山に「大」の字といえば、京都の大文字山の

「大文字の送り火」が有名です。ここにも何か謂れがあるのかと思っていたら案内看板がありました。

ここ高知県の間崎(まさき)地域にも昔から「大文字の送り火」の文化があるのだそうで、毎年旧暦の

7月16日(現在の8月中旬頃)にたいまつで「大」の字の送り火を行うとのことです。

大文字 説明看板

その起源は、「約500年前の室町時代に元関白の一条教房(いちじょうのりふさ)は応仁の乱を逃れ

て京都から一条家の所領であった土佐幡多荘の中村へと下向した。教房は京を模した町作りを行い、

御所(現在の一条神社)を中心に通りを碁盤目状に整然と配し、また東山や鴨川、祇園など京都に

ちなんだ地名を付け土佐の国府として栄えさせた。地元の国人たちからも歓迎された教房は、京に

戻らず土着して土佐一条氏の開祖となった。その息子の一条房家(いちじょうふさいえ)が、教房と

祖父兼良の精霊を慰めるためと共に、雅やかな京に対する思慕の情から送り火を始めた。この土地

での暮らしに順応しつつも京の都に対する強いこだわりを見せる、実に公家大名らしい逸話である。」

だそうです。

旧盆の8月16日には、間崎地区の人々の手により大文字の送り火が行われ、伝統は受け継がれて

いるそうです。このような地域の伝統にも触れられるのが四国歩き遍路の奥深さです。

余談ですが、京都の大文字に比べるとかなり小さいです。

さらに1km程進んだ所で津倉渕北のバス停に到着。15:20。左からルート3の初崎港から初崎集落

を越えてくる道と合流する地点ですが合流点は見つけられませんでした。

さらに5分進んで今度は津倉渕バス停に到着。15:25。

当初の予定では、この津倉渕のバス停からバスに乗る予定でしたが、時間も体力も余裕がありました

のでもう一つ先の伊豆田北坂バス停まで向かうことにしました。この区間を今日歩いておくと明日が随分

と楽になります。

その先の右手に写真のような遍路施設がありました。入口部分にベンチがありますが、この中はどう

なっているのでしょうか?入れたら寝泊まりできそうです。バスの時間が迫っているので確認せずに進み

ます。

津倉淵からは市野瀬に向かうルートは2つあります。

1つ目は国道321号線の伊豆田トンネル(歩道有り・全長1,600m)を歩くルートで、直線でほとんど

平坦な道を市野瀬まで約3kmで済みます。

2つ目は「伊豆田峠越」という山越えの旧遍路道で、津倉淵川に沿って登って行き、伊豆田峠を越えて

行く道です。市野瀬まで約4km。その上標高差250mの峠越えをしなければなりません。

この為、多くのお遍路さんは国道を通るそうです。でも我々は伊豆田峠越の旧伊豆田道を遍路します。

ですが時刻はすでに16時。12月の日没はもうすぐです。これから1時間以上かかる峠越えは無理。

次の伊豆田北坂バス停からバスに乗り、今夜の宿がある大岐の浜に向かいます。

次のバス停とはいえ約2kmあります。おまけにかなりの登り坂。今日最後の修行です。

15:50に伊豆田北坂のバス停に到着。峠の途中のバス停はすでに日陰となり肌寒いくらいです。

今日の昼に土佐入野の駅に着いて歩きだした時は半袖で歩こうかと半分冗談、半分本気で話していた

のですが、流石に夕方になると上着なしでは寒くなってきました。

でも今日この区間を歩けたので明日が楽になりました。明日は25kmを歩くので、今日少しでも歩いて

おけて良かったです。明日朝一の歩き初めにこの坂を2km登るのは厳しいです。

10分ほど待つとバスが来ました。(来なかったら大変です。)乗車して20分ほどで大岐の浜に到着

です。16:22。この区間は次回歩く区間ですのでしっかり下見をしておきました。

宿はバス停のすぐ前です。夕暮れ迫る中、今夜の宿「民宿大岐(おおき)の浜」に無事に到着しました。

まずは入浴です。温泉ではなく普通の家庭用のお風呂ですが、汗を流して体が温まるとすっきりします。

この宿ではこの時期の名物「鯖の刺身」が食べられます。これを食べるためにここを予約したと言っても

過言ではありません。その他にも自分たちでカツオのたたきを作ったりして、写真のような豪華な夕食に

なりました。

カツオファイヤー 清水鯖の刺身

夕食(魚はチカメキントキ)

期待を違えぬ絶品でした。清水鯖の刺身は甘味のある初めて食べる味でした。自分たちで作った

カツオのタタキも絶品でした。チカメキントキ(一般的にはマルメ?)という珍しい魚の塩焼き、その他

にもおかずが多数あり、大満足の夕食となりました。

部屋に戻ってさらに軽く乾杯。波音を聞きながら早目の就寝。

余談ですが、この宿は宿泊客と思われる人が調理場で料理を作ったり、配膳を手伝ったりとよくわから

ないところがありました。アットホームといえばそうですが、人により評価は分かれることになると思います。

また、時間の流れ方も特異というかマイペースというか、こちらも合わない方がいるかもしれません。

ですが料理は美味しかったです。また、珍しい酸っぱくないポン酢がありました。販売もしている様です

ので気に入った方は購入してみてはいかがでしょうか?

もう一つ余談ですが、同宿の方と雑談した時に、お一人が愛知県出身で、知多四国八十八カ所をすでに

二回廻られたそうです。私もやろうと思いながらなかなか出掛けられずにいます。

2日目

朝5時に起床。昨夜は20:30に寝ると早く起きます。6:40から朝食を頂き、7:10に出発。

宿のおかみさんと他の宿泊客が見送ってくれました。これをアットホームというのかどうか?です。

ちなみにこの宿は、前は合宿所方式の自動車教習所だったそうです。その名残の設備が残っていま

した。宿のすぐ先が海です。

朝食(フライはカマス) 宿の前からの眺め

宿にて

バス停が宿の目の前なので楽でよいです。

7:17発のバスに乗り、昨日打ち止めとした伊豆田北坂のバス停まで移動。バスは貸切でした。朝一

とは言え寂しい利用状況です。7:36に伊豆田北坂のバス停に到着。遍路開始です。

心配していた天気ですが、ほとんど雲もなく晴れています。ですが、海岸沿いの宿と違い、標高のある

山間に来たせいでしょうか、吐く息が白いです。流石に12月です。

国道321号線には伊豆田道の分岐点にきちんとした標識がありません。ガードレールに小さく書かれ

ているだけなので入口はわかりにくいです。歩き遍路用の地図で確認して、伊豆田トンネル手前約1km

の地点で右に入ります。

分岐の案内

すぐ先に、「この先通り抜けできません」との自動車向けの標識がありましたが、これはこの先にある

旧伊豆田隧道(トンネル)が埋め戻されているからです。歩き遍路のルートは大丈夫との情報を得ていま

したのでかまわずに進みます。峠道自体は一本道なので迷うことはありません。

旧伊豆田道

最初は舗装された車道で軽い傾斜の登り道です。ガードレールなども残っています。(錆びて残骸に

近い状態のものもあります。)進むごとに両側の草木が侵略してきていて、道幅は半分くらいになって

います。右手の山の斜面に吹き付けられたコンクリートがひび割れ数か所で崩れてしまっています。

その斜面にいくつもの養蜂用の箱が幾つも置かれていました。あそこまでどうやって上がるので

しょうか?多分登れるところがあるのでしょう。

身体が温まってきましたのでフリースの上着を脱ぎます。

国道321号線の車の音が少しずつ聞こえなくなり、代わりに鳥の声が聞こえてきました。

1.5kmほど歩くと右に分岐する道があります。8:00。こちらは舗装されていますので、これが明治

時代に建設された伊豆田峠越えの道だと思います。道幅も狭く、車が1台やっと通れるくらいです。でも、

旧伊豆田トンネルができるまでは、この道をトラックやバスが通っていたのですね。何度も曲がりくねり

ながら、葛篭(つづら)山西方の伊豆田峠を越え、下加江に至ったようです。さぞかし通るのは大変だった

でしょう。

トンネルの掘削技術や架橋技術などが今よりも低かった時代には、日本各地でこの様なクネクネと

曲がる道が造られたのでしょう。でも当時はこの道を造るのですら大変だったと思います。

分岐の案内標識

参考までにですが、昭和32年 (1957)にこの道でバス転落事故が起きています。死者5名を出す

大事故だったそうです。旧伊豆田トンネルの開通が、その翌々年、昭和34年(1959)ですから、その

不幸な事故が工事を加速させたのは間違いありません。

所々に大岩が落ちてきています。もうとても車は通れない道になっています。

ところが現在では、この種の道は「酷道」と呼ばれてもの好きなバイクライダーたちが走るそうです。

車両もまれには走行します。岩はその都度どけるのでしょうか?

300mほど進むと看板があり、「旧伊豆田坂登り口 真念庵まで1時間半 南無大師遍照金剛・・」と

書かれています。

ここからが、本当の古道の旧遍路道。今も残る伊豆田坂です。看板が5つも立てられているのには

笑いました。でも、標識に入口ではなく登り口と書かれているところがこの先の坂の状態を予想させます。

参考情報ですが、このまままっすぐに100mほど進むとすぐ行き止まりになります。旧伊豆田トンネル

は埋め戻されていて通れません。ちょっと行ってみることにしました。完全に塞がれていて、坑口の上に

「伊豆田隧道」の銘板だけが見えました。

埋められた旧伊豆田隧道の坑口

伊豆田坂登山口

遍路道に戻ります。完全に登山道です。8:05出発。トレランシューズが役に立ちました。

大きな岩の横を開削した箇所や切通もあり、ここも苦労して作られた道だということがわかります。

8:20に二体の石仏がある所に到着。どちらも大師像で像の台座に、履(くつ)と水差しが浮き彫り

されています。旅の必需品である履き物と飲み物を描いて、道中の安全をお願いしていると考えられ

ているそうです。隣の一体にも、こちらは線刻ですが、やはり履と水差しが描かれています。

石仏2体

石仏の所を過ぎるとその先に倒れかけた石柱の道標があり、「足摺山まで七里半」と書かれているの

が読めます。足摺山というのは多分足摺岬の38番金剛福寺の事だと思います(お寺を○○山○○寺と

呼ぶのが習わしです)ので、足摺岬まで30kmという事でしょう。地図で確認すると大体距離はあっています。

石柱の道標

その先の竹林の竹が何本も倒れています。まるで障害物競争のようにくぐったり跨いだりしないと

通れません。

倒壊した竹林

伊豆田峠に8:25に到着。バス停の場所も標高があり、旧道もかなり登ったので登山口から峠までは

それほど登ったという感じはしませんでした。

標高252mの伊豆田峠には、道しるべらしきものと建物の基礎と思われる跡がありました。かつては

お堂か茶店があったのかも。(茶店があったとの記述を他の方のブログで見た記憶があります。)

今は建物の礎石が残るだけです。5分ほど休憩しました。

石垣跡 峠にて

峠からの下りは竹藪の中を通ります。一部は大きく崩れた跡があります。そこを補修して現在の道が

造り直されたようです。所々にトラロープが張られ、鉄筋が打ち込まれていて道が確保されています。

整備された方に感謝です。

意外と踏み跡がありました。歩き遍路の方が通っているようです。竹に遍路マークが書かれていま

した。

竹林の中の道 遍路マーク

そこを抜けると杉林の中の遍路道になります。この辺りは昔の遍路道が健在のようです。道はよく整備

されていて、遍路マークも新しいものでした。

林の中の遍路道

その先で木に草刈りばさみが掛けられていました。これは「シダ刈りお接待」の呼びかけです。この

伊豆田道に限らず、草が繁茂しやすい道に置いてあるのを見かけました。張り紙には次のように書か

れていました。「お願い お時間のある方、へんろ道維持にご協力下さい。次の方のために、この先

シダ刈りお接待をお願いいたします。鋏はここにお戻しください。この先、三ヶ所設置してあります。

感謝 南無大師遍照金剛」。この辺りはシダが密集しています。流石に南国高知、草まで違います。

シダ刈りお接待道具

時間があれば協力したいのですが、あまり時間に余裕がないため、ほんの数本刈らして頂きました。

12月ということもあり、それほど繁殖してはいませんでした。

もう少し下ると山を下り切ったようで舗装路に出ました。9:00。下りの距離は登りよりかなり長く感じ

ました。こちら側の登り口に表示があり、この道は「清水往還」というのだそうです。

もう一つ矢印表示があり、それに従い林道を左に進みます。

市野瀬側入口

畑の横を通ります。10分ほどで旧道に合流。ここを左に行くと旧伊豆田トンネル方向です。当然右に

曲がります。

峠の所ですでに四万十市から土佐清水市に入っています。前方下に棚田の田んぼが広がっています。

市野瀬集落に近づいた様です。

この水田ですが、もうすでに刈り入れは終わったと思うのですが、新しい芽が出ていて中には稲穂が

実っていました。?です。これは借り入れをするのでしょうか?

大きく左りに曲がると人家が集まっています。市野瀬川に架かる市野瀬橋があります。右方向が上流。

左が下流です。橋の手前が三叉路になっていて、「三原14km」の標識があります。9:15着。

市野瀬橋(反対側から撮影)

この後、ここから三原村方向に向かって進みますが、その前に直進して真念庵に立ち寄ります。

ちなみに、39番延光寺迄はここから23kmあります。

遍路標識

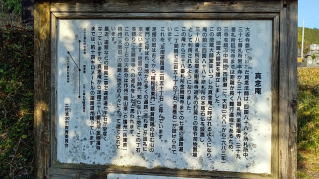

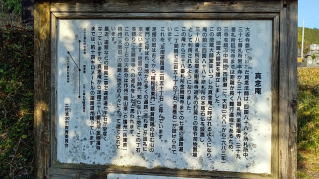

橋の手前右側に写真の石柱の道標が多数あります。道標遍路石「真念しるべ石」(17世紀後半頃の

もの?)です。各地から集められたもので、説明文には「道路工事や開発で多くの道標が失われた。」

と記されています。ここにあるのはほとんどが放置された「真念しるべ石」だそうです。

道標遍路石「真念しるべ石」

なぜここに集められたかというと、ここが「四国遍路の父の真念(しんねん)」ゆかりの地だからです。

すぐ先に真念庵という所があります。橋から100mで真念庵の入口に着きました。9:20。

真念庵の石柱と距離表示(先程と2,6km違っています。)

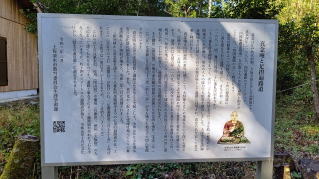

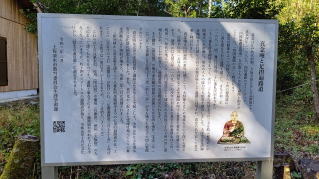

スロープを登り、民家の間を抜けると前方に看板があります。

真念庵説明書

苔むした石段を登り、真念庵の境内に入ります。竹林の中に四国八十八ヶ所霊場の御本尊を模した

石仏などが並んでいます。石仏の前を通り抜けたところに小さな庵がありました。最近建て替えられた

ようで新しい建物です。他の方のブログで知ったのですが、全国から寄付を集め、地元の有志の方の

協力で建て替えることができたそうです。

真念庵の周囲にはいまも往時の遍路道を偲ばせるたたずまいが残っていました。

苔むした石段 四国八十八ヶ所霊場の御本尊を模した石仏

この庵は番外霊場になっていて、納経所はすぐ手前にある「大塚さん」という個人のお宅です。納経

される方はここで御朱印を頂くのだそうです。(この大塚さんという方が真念庵の管理をされていて、

建て替えに尽力されたそうです。)

真念の紹介 石柱 真念庵

ここはお寺ではありませんが立ち寄る価値があると思います。

参考までに四国遍路の父「真念」について少し説明します。

真念は、本名?を有辨真念(ゆうべんしんねん)と言います。江戸時代前期の土佐出身で大坂在住の

僧侶で、高野聖(「こうやひじり」 という特定の寺院を持たず各地を回り、仏教の教えを広めて回った

遊行者。とりわけ高野山系の遊行者の事。)で、大坂から四国に渡り巡礼を20回以上繰り返し、「四國

邊路道指南(しこくへんろみちしるべ)」や「四國偏礼功徳記(しこくへんろくどくき)」など初の庶民向け遍路

ガイドブックともいえる書物を刊行し、道標や遍路宿の建立も進め、現代に続く1番から88番までの札所

巡礼番号を定めたともいわれています。

遍路の文化価値の向上や大衆化に大きな功績を残したことから「四国遍路の父」「遍路中興の祖」

などとよばれています。この方のおかげで現在の四国八十八カ所遍路があると言っても過言ではあり

ません。

その真念が建立したとされる遍路宿の番外霊場「真念庵」は、昔は善根宿として、また打ち戻るときの

荷物置き場として使われていたそうです。それがここです。

順打ちの場合、真念庵の前の土道を南に500m程進み、市野瀬のバス停の三叉路で国道321号線

に合流します。国道には「いつたばし」があります。渡って進むと伊豆田トンネルに通じる橋です。

昨日夕方と今朝バスで通りました。そこから38番金剛福寺に向かいます。

参考情報ですが、38番金剛福寺からその次の39番延光寺へ遍路する道は複数あります。そのうち

の一つの打戻で真念庵道を通る場合は、この市野瀬は打戻りとなるところです。

このルートを通る歩き遍路の方が一番多いそうです。我々もこのルートを歩く予定ですので、次回の

時にまたここを通ります。この区間はその時に通ることにして三原村に向かいます。9:30出発。

ちなみに、この先の下ノ加江から県道21号線を通り三原村に至る道はほぼ同じ距離。土佐清水市

から竜串海岸方向を廻る道は30km以上距離が増えます。

今回は中抜きでここから39番延光寺に向かいます。真念庵を出て道路に戻り左に進みます。先ほど

渡った市野瀬橋を渡り返して左へ。ここから県道46号線の舗装された車道を三原村に向かって約9km

歩きます。

曲がってから道路は狭くなり、歩道がないので注意して歩きます。意外と交通量が多かったです。

市野瀬川はこの辺りは細い流れになっています。その流れに沿った道は小さくクネクネと曲がります。

両側は低いですが山になっていて景色はありません。三原村方向へは基本的に登りですが、三原村の

標高は140mくらいで、道の途中の成山峠が最高地点で標高180mくらいですから、きつい登り坂が

続くわけではありません。ダラダラ登りというやつです。

分岐から1km程進んだ所に右手に分かれる道があり、その先に「伊豆田神社」があるようです。

そこまでかなり距離があるようなのでパスしました。

時々車が走りますが、運転しているのはみな高齢の方ばかりでした。今農業にかかわっている方は

高齢の方が多いです。20年後の日本はどうなるのでしょうか?

道の周りは次第に山が近づき木々に覆われています。今日は雲が多いので薄暗くなります。山あい

で日差しが入りにくいので結構寒く感じました。やはり12月だけのことはあります。途中、土佐清水市

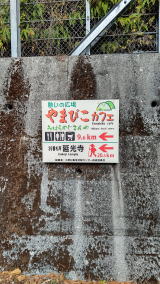

と三原村の境の標識を過ぎたところにカフェの看板を発見。ですが9.5km先の案内看板でした。

時刻は10:15。

三原村唯一?のCaféの看板

静かな山中の県道を進むと左側に休憩所があります。成山休憩所です。腰掛ける椅子があるのは

本当にありがたいです。ここはバス停も兼ねています。腰を下ろして一休みします。10:20。

成山休憩所

そこから少し先に、成山峠への旧遍路道の入口があります。この旧遍路道の全長は1.4kmほどで

現在は教育委員会が管理しているそうです。ちなみに入口荷は紅白の椿の花が咲いていました。椿の

開花時期は12月なのですね。次回3月に足摺岬に行った時6万本の椿の花が見られると思っていま

したが、どうでしょうか?品種により開花時期が違うみたいなので期待したいです。

成山峠への旧遍路道の入口 入口の説明看板と大師堂

峠入口の案内 椿の花

植林された杉林の中の道は未舗装の地道ですが、きちんと整備されており、道幅もあり歩きにくい

箇所はありませんでした。でも流石に峠への登り道、しっかりと登りました。

途中で右手に県道のガードレールが真横に見えました。あちらも結構な高さまで登っています。県道は

大きく迂回していますのでこの道はショートカットになります。

15分程で成山峠と思われる所に到着。10:50。

峠手前の遍路道 成山峠

標識などは何もありませんでしたが先が下っていますのでここが峠だと思います。ここだけ樹木が

途切れ、日が差していました。

峠からは当然下ります。下りも傾斜は緩やかで助かります。10分ほどで舗装された道路に出ます。

11:05着。合流点に遍路石がありました。かなり古いもので隣に説明板が立てられていました。

遍路石

その先に仁井田神社がありました。立ち寄らずに進み、すぐ先で県道に戻ります。

県道に戻ってからも人家などはほとんどなく、道もなだらかで、単調な道が続きます。

三原村は、山に囲まれているとは思えないくらい中心部には田んぼが広がっていてのどかな雰囲気

です。時刻は11:40。真念庵を出発してから約2時間半歩きました。距離では14km程進みました。

この先に「農家民宿今ちゃん」がありレストランも営業されています。ここで昼食としました。

三原村の田園風景 県道から100m程先にある農家民宿「今ちゃん」

「今ちゃん」玄関

本来は昼食はやっていない時期なのでそうですが、歩き遍路ということで特別に用意していただいた

そうです。「ありあわせのものですが。」とのことでしたが、その豪華な事、びっくりです。写真の通り、

十数品のおかずに御接待でツガニ(沢蟹の事)まで出していただきました。このツガニは上海ガニより

もおいしいそうです。私はカニを食べられませんのでわかりません。この近くの川で獲れるそうです。

写真以外にもフルーツやコーヒーまで頂きました。

これで料金はなんと1,000円。自宅付近なら軽く2,000円は取られるでしょう。

ツガニ 豪華な昼食

ちなみにですが、三原村は「どぶろくの村」として有名です。宿泊すると夕食に飲ませてもらえるみたい

です。ただ、三原村内には宿泊施設が少ない(農家民宿という小さな規模の宿が数件あるのみ)です。

今回の行程を組むときにも検討したのですが、残念ながら三原村に泊まることは叶わず、先へと進む

ことになりました。

三原村は「どぶろく特区」の許可を得て「土佐三原どぶろく合同会社」を設立して、農家民宿の方が製造

と販売をされているそうです。ただ、以前は7件あったどぶろくの店が現在では5件になったそうです

。コロナで売り上げが減り、最近では甘酒も造るなどして頑張っているとのことでした。

食事のお礼という訳ではありませんが、この店のどぶろく「椿姫の伝説」をは販売もされているので

4合瓶を1本買いました。今夜の宴会用です。

食べ過ぎて満腹になってしまいましたが、残す訳にはいきませんでした。12:45出発。

200m程で上長谷集会所と天満宮の所に到着。12:50。集会所の隣のトイレは遍路の人に開放され

ています。

もう少し歩くとここにも「真念しるべ石」があります。

真念しるべ石

ここからルートが2つ選択できます。「真念遍路道ルート」と三原町を抜けて県道21号線を進むルート

です。

距離も変わらずアップダウンも少ないため三原町を経由するルートを歩くお遍路さんが多いそうです。

集落を抜けるためお店があり、歩き易いのかもしれません。ですが、私たちは右の地蔵峠越えの古道、

「真念遍路道」を遍路します。

地蔵峠まで約3km。標高差は100m程でしょうか?幅の狭い車道を歩いて北へ向かうこと約1時間で

地蔵峠に到着。道は全区間舗装されていました。ですが最後の300mくらいは落ち葉(枝ごと落ちて

いるものも多い)で完全に覆われていました。13:40着。それほど登ったという感じはありませんでした。

峠への道というのでもう少しハードな坂道をイメージしていましたが、とても緩やかな坂がずっと続く道

でした。ただ、思っていたよりも長い距離でした。

登ってきた真念遍路道

峠で一休みです。地蔵峠の名の通り、お地蔵さまが祀られています。ここは三原村と四万十市の境界

でもあります。十字路にもなっていて、三原村から中村市に抜ける舗装された県道344号線が交差して

います。でもこの県道を通る車はもうないでしょう。新しい県道21号線が村の中心を抜けて平田駅の所

まで繋がっていますから。歩き遍路の方もそちらを通る方が多いようです。案内書もそちらがメインルート

になっています。この真念遍路道を通る方は少数派のようです。5分ほど休憩。

お地蔵様が祀られた祠 四万十市との境界

県道344号線三原村側と中村市側 遍路道下山口

峠から下る真念遍路道は山腹に造られた未舗装の道です。古道というより、登山道に近い道です。

ロープが付けられた崖の縁を通る所も数か所ありました。写真のような石垣が造られたり、岩を削った

箇所もありました。苦労して作られたのがよくわかります。

反対側を除くとかなりの急斜面の崖になっています。落ちたらかなり危険な角度です。

崩落個所もいくつかあるので要注意です。昔の山越えは、こんな道ばかりだったのでしょうね。

ここも道の周りにはシダが生い茂っています。この時期にこれだけ伸びているのですから、夏場は

すごいでしょうね。シダ刈りの御接待依頼がある訳です。

石垣の擁壁 山腹にはシダが繁殖

でも真念が道を開いて以来、お遍路さんの往来だけでなく、三原村の人達も盛んに往来したそうです。

昭和30年頃まではこの道を下りたところに中筋川があり、そこから川船で町(中村市)へ出ていたそう

です。

ですが、自家用車の普及や三原村村内を経由するルートが整備されたことにより、次第にこの道を通る

人はいなくなり、すっかり廃れたそうです。

その真念遍路道が(一部ルート変更する等はあったものの)復元されたのは 平成15年(2003)です。

でも、復活したものの三原村内を通ったほうが便利であり、歴史も浅く知名度が少ないため、依然として

通る人は少なく、そのため地盤が緩く崩落している箇所が多数出てしまうのだそうです。道がまだまだ

踏み固められていないということでしょう。やはり道は人が歩いてこそ道として成立するのでしょう。

20分ほど歩くと道は少しずつ広くなり、傾斜も緩やかになってきました。下山口から全体的になだらか

な道が続いていてこれまでに通った峠越えの道と比較しても歩きやすい部類に入ります。

と思っていたら、急に傾斜が増し始めました。

歩きやすい遍路道

途中に江ノ村大師堂がありました。14:20着。山間の無人のお堂です。ですが綺麗に掃除されていま

した。ここまで来るともう少しで山を下りられます。屋根や周囲がイチョウの落ち葉でデコレーションされ

綺麗でした。

江ノ村大師堂

大師堂のすぐ下に分岐があり、「左 西の谷 右 江ノ村」と書かれています。どちらに下りても39番

延光寺へ行くことができますが、「左 西の谷」 に向かう方が近道です。

お堂から山道を2km程下ったでしょうか?道路脇にバス停と、前方に高架道路が見えてきました。

古の気分に浸っていたところを、一気に現代に引き戻されました。

地図ではここまで峠から200m位降りた事になります。途中で大師堂の少し上あたりからかなり急坂の

所もありましたが全体的には比較的楽な坂道でした。

でも、登った時の倍くらいは降りたと思います。登り口の「真念しるべ石」のあった所は山中の谷間でした

ので標高が高かったのでしょう。

高速道路の手前に西ノ谷休憩所があります。東屋と隣にやすらぎ大師の像があります。簡易タイプ

ですがトイレもあります。有難いです。ここで一休みです。14:30。

西ノ谷休憩所

一休みして出発です。ここから平田駅まで約7km歩きます。

高架道路は中村宿毛線という無料区間です。その下をくぐります。右手(東)が土佐中村駅の方向です

が、山はなく開けています。反対側の左手(西)に向かい、高速道路の横に沿って進みます。

側道にあるフェンスに小さな遍路マークが付けられていました。普通こうした施設には張り紙の類は

禁止なのですが、ガードレールやカーブミラーなどにも張られていますので、四国ではOKということで。

遍路マーク

道路を車が高速で走っている音が響きます。私達はテクテク歩いています。何だか妙な感じです。

右側に中筋川、その向こうに線路が見えます。駅もありました。土佐くろしお鉄道宿毛線の有岡駅

です。丁度列車が来ましたので1枚撮影。

中央が列車 手前の土手が中筋川

高速道路をくぐった所から、左手に高速道路、右手に畑という風景の中を歩きます。今回の遍路を

振り返ってみると、この区間が一番地味でつらい箇所でした。途中で手持ちの遍路地図に記載されて

いた道が無くなっていた箇所もあり、大変でした。手持ちの遍路地図は前回も距離が?だったりして

いささか信用を無くしてきています。(笑)。地図が少し古いため道の方が付け替えられたのでしょう。

5kmほど歩くと高速道路の平田インターを越えます。前方に町が見えてきました。1kmほど進むと

川に突き当たり、堤防を左に進んで再び高速道路をくぐった所で橋を渡ると程なく土佐くろしお鉄道の

平田駅に到着。16:05。今日はここまでです。

39番札所延光寺はこの平田駅から少し先です。納経の時間にも間に合いませんので、参拝は明日

にして今日は宿に向かいます。

平田駅は高架駅で、ついついエレベーターを利用してしまいました。

流石に今日は疲れました。峠を3つ越え、約25km歩きました。昨日伊豆田坂を2km歩いておいて

本当に良かったです。

平田駅から16:21発の列車に乗り、中村駅に向かいます。途中で先ほど歩いた地蔵峠越えの箇所を

眺めながらの列車の旅で16:41に到着。

↑

歩いた地蔵峠(矢印の所が多分地蔵峠)

四万十市(旧中村市)は四万十川の下流に位置し、土佐の小京都とも称される、高知県西南部・

幡多地方の拠点都市で、中村駅はその中心駅です。四万十川、足摺岬方面へのバス、レンタカー、

レンタサイクルは、この駅周辺に集結しています。

ちなみに土佐黒潮鉄道のHPには「2010年3月に中村駅舎はリノベーションし、地域特産の四万十

ヒノキを多用した、お客様に優しい駅に生まれ変わりました。より感動的な駅を目指すため、入場券なし

で、改札内へお出迎え・お見送りして頂けます。新しいローカル駅の在り方を再定義するデザインとして、

国内外から高い評価を頂いています。」書かれていました。国内外の多くの賞を受賞したそうです。

確かに木のぬくもりのある待合室でした。駅の構内にクリスマスツリーが飾られていました。

木をふんだんに使った待合室 クリスマスツリー

今夜の宿は駅のすぐ近くの「ニュー民宿中村」です。駅から歩いて5分かかりません。おまけに遍路割引

で素泊まりは3,100円と割安な料金でした。

宿の隣に「サンリバー四万十」という道の駅らしきものがあり、その内の食事処「いちもん家」という店

で夕食を食べる予定です。土曜の夜なので混んでいるといけないと思い立ち寄って予約を入れました。

(これが大正解でした。)ここは物産館もあり、食材やお土産などが売られていて便利でした。

宿にチェックインして荷物を置き、まずは風呂です。温泉ではありませんが湯舟も広く、汗を流して

さっぱりしました。湯上りに、時間も早いので軽く一杯。ビールとお昼に「今ちゃん」で購入したどぶろく

も開けます。味は酸っぱい甘酒といった感じです。かなり効きました。

軽い宴会のあと、夕食に出かけました。店に着くとほぼ満席状態。予約してラッキーでした。その後も

来店する人があり、予約表が玄関に置かれていました。

道の駅の一角のレストランでしたので正直期待していませんでした(失礼)が、量、味ともなかなかの物

でした。ただ四国遍路でかつお料理に舌が肥えたのか、分厚いカツオのたたきを見ても感動しなくなりま

した。ウツボのから揚げは美味しかったです。

お酒も進み、楽しい夜となりました。宿に戻ってからも軽く1杯。今日は3つの峠越で25kmを歩いた

ので疲労も重なり、早めに就寝。当然この夜は爆睡。

3日目

朝5時に起床。今日は始発の列車に乗るため少し早出です。素泊まりの為、朝食は昨日の「サン

リバー四万十」で購入したお弁当と味噌汁です。宿でお湯が貰え、暖かいみそ汁が作れたのはありが

たいです。

宿を6時に出発。まだ暗い中を中村駅に向かいます。6:23発の始発の列車に乗り平田駅に向かい

ます。

乗った列車は日曜日の始発の為か貸切状態でした。私達にはありがたいのですが、経営面から考え

ると厳しいでしょう。車内はデコレーションされていました。

車内のデコレーション

途中で朝焼けを見ながら6:46に平田駅に到着。朝霧がかかっていて幻想的な雰囲気です。

朝霧の風景(平田駅のホームから)

今朝もエレベーターを利用して1階に降りて遍路開始です。

気温は低く、息が白く、体が震えます。防寒用のフリースが大活躍です。

39番札所延光寺は平田駅から国道56号線まで300m程歩き、国道を1kmほど歩いて、電柱に

遍路マークのある角を右に曲がります。曲がった先でお地蔵様が迎えてくれました。

お地蔵様の向こうの谷間に39番札所延光寺

そこから1kmほど歩くと高速道路の下をくぐります。その先の集落の奥に39番札所延光寺の大きな

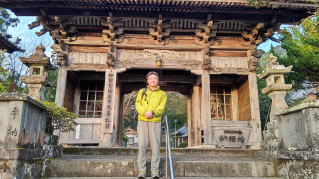

屋根が見えてきました。7:25に到着。

この寺は、「修行の道場土佐」最後の霊場となります。そして今回の区切り打ち最後の寺です。

仁王門の前には常設の無人市場があるそうですがこの時間にはありませんでした。

仁王門の仁王様は色彩豊かに彩られていました。初めてみる珍しいカラフルなものでした。

余談ですが、一番乗りかと思いきや、すでにご夫婦の遍路の方がおみえでした。

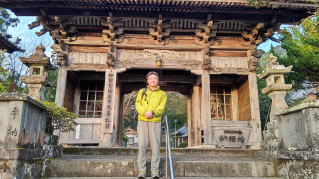

仁王門

石段を登り、仁王門をくぐると、左手に鐘楼、右側に背中に梵鐘を背負った赤い亀の石像があります。

これは、伝説によると「延喜11年(西暦911)頃、竜宮城にいた赤亀が、背中に梵鐘を背負ってきた。

見つけた僧達が鐘を寺に奉納して、その時に山号、寺名を「赤亀山延光寺」に改めた。」そうです。

この梵鐘には、「延喜十一年正月…」の銘が刻まれていて、国の重要文化財に指定されています。

明治初期の高知県議会の合図に打ち鳴らされたそうです。

仁王門と鐘楼 背中に梵鐘を背負った赤井亀の石像

境内中央に敷かれた参道の先に本堂と大師堂があります。本堂は右手の奥で大きな屋根の建物です。

大師堂はその左手で、こじんまりとした建物です。

大師堂と本堂

本堂の右手には庭園が造られていて、その手前に「眼洗い井戸」というものがあり、こちらは弘法大師

が錫杖で地面をついて湧き出させたと伝えられている霊水で、「宝医水」と名付けられていて、眼病に

ご利益があるそうです。以前は目を洗う参拝者も多かったそうですが、今は閉鎖されていました。

これもコロナの影響でしょうか?私もやってみたかったです。最近ドライアイがひどくて。

その他にも境内には修業大師をはじめ像がいくつかありました。

眼洗い井戸 修業大師 奉納された像

ちなみに、境内には池があり、本物の亀さんも泳いでいました。すっぽんではありませんでした。(笑)。

手入れされた庭

もう一つ、境内を抜けたところにある中庭には、樹齢約500年の高さ約10m、樹囲2,7mの「イブキ」

の木があります。宿毛市の天然記念物で、斜めになってはいるものの、幹には力強さを感じるこぶが

いくつもあり、生命力のようなものを感じさせてくれます。

イブキの木

生け垣は椿の木でした。紅白の花が満開で見事なものでした。本当にこの辺りは椿の木が多いです。

椿の木の生け垣

納経を済ませて寺を出ます。果てしなく長い距離を歩いたと記憶に残る、高知県「修行の道場」も、

ここ延光寺で赤亀さんに見守られて打ち納めとなりました。遍路も約半分が終わったといったところです。

といいたいのですが、まだ38番金剛福寺を含む足摺岬が残っています。

それに、まだ今日は歩き終わりではありません。土佐くろしお鉄道宿毛線の終着駅宿毛駅まで向か

います。7:50に出発。

39番延光寺の山門を出たところで標識に従ってすぐ右に入り、竹藪の中の未舗装の旧遍路道を進み

ます。この道のおかげで打戻にならなくて済み、少しだけショートカットにもなりました。

すぐに抜けられるかと思っていましたが、意外と登りがありました。

10分ほどで登り切ったようですが、その先は何本も竹が倒れていて跨いだりくぐったりで大変でした。

手入れされていないのでしょうか?少し竹をどけて、整備に協力しました。

このショートカットの道は距離はそれほどなくて、15分もかからず民家の裏手の舗装路に出ました。

すぐ先に高速道路が走っているせいか、途中から車の通過音がかなり聞こえて来ていて、古道に浸る

という感じではありませんでした。

ショートカット道の入口 遍路道 竹藪の障害物

500m程で国道56号線に戻ります。この辺りは歩道がありますので安心して歩けます。

ですが、さらに1kmほど進むと、国道から右に分岐している旧道があり、舗装路ですが車の通行量が

少ないので、そちらを通ります。こちらが遍路道のようです。途中でKK省の設置した四国の道の石柱が

ありました。これは完全に逆打ち用の物でした。先程打った39番札所延光寺を案内しています。

逆打ち用の石柱

国道に戻り横切って今度は左側の道に入ります。この道の途中にはバナナの木がありました。こちらに

来て数回見かけましたが、実がなるのでしょうか?(成らないのなら残してないでしょうから多分成るの

でしょう。)

再び国道に戻るとまたすぐに右に分岐する道があります。こちらが旧国道のようです。そちらを歩き

ます。

その先でじゃこ天の販売店がありました。間食用に買いました。私は1個揚げたての物を購入。行儀

悪く歩き喰いとなりましたが美味しかったです。

2kmほど進むと前方に橋が見えてきました。松田川に架かる宿毛大橋です。9:05着。

延光寺から約1時間半、約6キロほど歩き宿毛大橋に到着。この区間も結構アップダウンがありました。

ここも綺麗な川で魚がたくさん泳いでいました。

橋を渡り(渡ったのは旧道の方の橋です。)、宿毛市街地に入っていきます。橋を渡った所に遍路小屋

(宿毛第33号)がありました。

遍路小屋

橋から500m程先に東宿毛駅があります。その周辺が旧市街です。遍路小屋の先で右折して国道から

離れて町中を通る道を歩きます。

町の中心付近に「宿毛歴史館」という建物がありました。よくある街の歴史や出身者を紹介しているの

ですが、その中の一人、「竹内 綱 (たけのうちつな)」は旧土佐藩士で自由党員であり、その五男は

「吉田 茂」です。土佐は坂本龍馬以外にもいろいろな人を輩出したのですね。

歴史館の前で左に曲がり、宿毛の中心街を西に進みます。

途中に珍しい「宿毛一里塚跡」という記念石柱がありました。一里塚は江戸時代に各地に整備され、

一里(約3,9km)ごとに木の標柱が立てられ、旅人の目印になっていたそうです。現物はもうほとんど

残っていないそうです。

宿毛一里塚跡

市街地はさほど広くなく、500mほど歩くと国道56号線に戻ります。市の中心地ですが、なんとなく

閑散としていて、町の中心という感じがしません。

道沿いに分岐があり、そこに遍路道の案内表示があります。右の狭い道の方に進むように案内されて

います。松尾峠に向かう道です。

分岐点の案内表示(小さくて見えません)

次々回に来た時に宿泊を考えている宿があったので立ち寄って情報収集しましたが、素っ気ない返答

でした。宿の近くに飲食店も少なく、なんだか楽しくない町というイメージを受けてしまいました。

もう一つ、高知土産として文旦を買うために国道沿いの青果店に立ち寄りました。ですがバラ売りの物

は1個700円~1,000円です。高いです。10kg入りの大袋は10個くらい入っていて3,500円。

こちらをバラ売りしてほしいと頼みましたがつれない返事。やる気がないのか商売っ気がないのかよく

わかりませんが、買う気が無くなり店を後にしました。去年買った店は実に細やかな対応をしてくれました。

皮の剥き方まで教えてくれました。

そこから歩いて10分ほどで土佐くろしお鉄道宿毛線の宿毛駅が見えてきました。9:50に到着。

今回はこれで打ち止めです。列車の時間までまだ間がありますので駅の中や周辺を探索します。

次々回はここからレンタカーで篠山へ向かう予定ですが、駅周辺にレンタカー店がありません。

又食事をする店もありません。宿もいまいちのようです。

この後協議して、ここでは泊まらないこととし、中村駅を拠点にすることにしました。

宿毛駅を10:37発の列車に乗り、中村駅に戻ります。中村駅から特急あしずりに乗り高知駅へ。

途中で観光列車の「志国土佐 時代の夜明けのものがたり」とすれ違いました。

志国土佐 時代の夜明けのものがたり

高知駅に13:02に到着。空港シャトルバスまでは時間がありますのでここで食事をすることにしま

した。でもその前に今日は日曜日だということを思い出し、「ひろめ市場」に寄ってみることにしました。

もちろん文旦を買うためです。

駅前から丁度出発時間の路面電車に乗ることができました。2駅だけですが疲れた足にはありがた

かったです。おまけに今日は乗車賃が100円でした。お財布にも有難かったです。

路面電車

市場に入ってすぐに目的の文旦が売っていました。1個400円です。思わず「ラッキー」と心の中で

叫んでしまいました。4個買いこんでリュックに詰めるとさすがにパンパンになり重いです。

文旦の大きさがわかると思います。1個500g位あります。ペンが15cm。

次は昼食です。前回須崎市の道の駅で食べた「鍋焼きラーメンです」。ひろめ市場の近くに須崎の店

があります。正直前回のお店は美味しくなかったので再挑戦です。

その甲斐あってこの店は美味しかったです。

高知駅に戻り、空港シャトルバスに乗り高知空港に到着。14:40。

いつものようにここで解散して、各自機上の人となりました。

これで無事に高知県「修行の道場」を打ち終わりました。といいたい所ですが、今回は中抜きで歩き

ましたので、まだ足摺岬は残っています。ですがここまで進んで来ることができたことに大いに感謝した

いと思います。

次々回からは愛媛県「菩提の道場」に入ります。どんな遍路が待っているのでしょうか?

名古屋空港に着いた時にはすっかり陽が落ちて寒くなっていました。

余談ですが、下の写真は名古屋駅で撮った新型のHC85系とキハ85系のツーショットです。もうすぐ

キハ85系は無くなります。(鉄道愛好家からのお知らせでした。)

キハ85系とHC85系のツーショット

今回は12月の初旬という季節の為、天候が心配でしたが、むしろ丁度良い気候でした。流石は南国

土佐です。

今回歩いた区間は、本来なら足摺岬を往復した後の箇所で、通し打ちだと意外とつらい道のりだそう

です。ここを先に打てたのは意外と良い結果となるような気がします。

第9回の歩き遍路を終えて、巡拝した寺は38札所。歩行距離は累計で約500kmを越えました。

札所数ベースも距離ベースも全行程の半分近くまで来ました。

徳島県を終わり、高知県も終盤となり、先が見えてきた気がします。でもまだまだ長いです。

次回は、最長距離の足摺岬にある38番金剛福寺を打ちます。

ここが歩き遍路で、距離の遍路ころがしPart2となるところです。さらに気を引き締めて臨みたいと

います。

乞うご期待。

第9回でわかった事

・12月でも雨さえ降らなければ低い地域なら十分歩けます。

・風が意外と大敵です。この時期は防寒服は必要です。

・毎回ですが、御接待は数か所(数回)あり、ありがたさを実感しました。

・荷物は軽ければ軽いほど良いです。必要なのは、お遍路用品を除いたら、地図、下着の予備、

食料、水、医薬品くらいです。後はなくても何とかなります。

・靴は、平地のみの場合は、トレッキングシューズのローカットタイプよりもランニングシューズが良い

ようです。(舗装路用のものがありますのでそちらを選んでください。)ただし、新品をいきなりは

だめです。十分馴らしてから使ってください。

・靴下は薄いものを2枚重ねると、マメや水ぶくれ防止に効果があります。下に履く方を5本指タイプ

にするとさらに効果的です。