同行四人です。

今回は、前回逆打ちの起点となった須崎駅から、四万十町にある37番岩本寺を越えて、いよいよ

足摺岬に向かって足を踏み出します。併せて前回打てなかった33番雪蹊寺と34番種間寺も打ちます。

コロナは相変わらずですが、行動制限がなく、対策だけは十分にして出掛けました。

11月の連休を利用し4日間(前泊移動日あり)をかけて歩きます。峠越えが2つあり、「土佐の西の

遍路ころがし」といわれている区間があります。でも難所というほどではありませんでした。(多少は大変

でした。)

歩く距離が27kmを超える日もあり、こちらもいささか大変でした。

海岸線近くの宿では海の幸を満喫しました。思わぬ異国料理も楽しめました。また、初めての宿坊も

体験しました。

さて、どのような旅となりましたか?本文をお読みください。

歩行距離 累計距離 (赤字の部分は前回遍路済み)

331.0km

32番 禅師峰寺

↓ 7.5km 338.5km

33番 雪蹊寺

↓ 6.3km 344.8km

34番 種間寺

↓ 9.8km 354.6km

35番 清瀧寺

↓ 13.9km 368.5km

36番 青龍寺

↓ 58.5km 427.0km

37番 岩本寺

前日

今回は、三人とも前日に各地を出発し、岡山駅前のビジネスホテルで前泊です。

翌日岡山駅始発の特急南風1号に乗る計画です。

1日目

6時に起きて準備をします。ホテルの朝食サービスで食事を取り、岡山駅に向かいます。ホテルから

駅まで5分かかりません。便利なものです。Iさんとは同じホテルでしたので朝のラウンジで再開。Mさん

とは駅のホームで合流予定です。

7:08発の特急「南風1号」に乗ります。切符がうまく買えず、10分前にホームに着いたのですがかなり

の人が並んでいます。幸いMさんが並んでいてくれましたので助かりました。

列車が入線。新型の2700系です。この列車は半年前の5月の遍路の時にも乗りました。ですが、

前回はガラガラだったのに、今日は7割くらいの乗車率です。皆さん動き始めているようです。

定刻通りに出発。車窓をのんびり眺めながら高知駅まで向かいます。

懐かしい185系特急「剣山」 大歩危峡 2000系特急「あしずり」

高知駅に9:39に到着。ここで乗り換えです。高知駅を9:53発宿毛行きの特急「あしずり1号」に

乗り換えます。特急とはいえ2両編成です。こちらも7割くらいの乗車率でした。指定席は満席だそうです。

須崎駅に10:30に到着。遍路開始です。この駅は前回も降りましたが駅前は閑散としています。

ところが、少し進むと国道に向かう道はりっぱなもので、道路横にある小川の周りが遊歩道になって

おり、アーチ橋まで掛かっています。須崎は結構大きな町でした。

アーチ橋

37番岩本寺のある四万十町・窪川は30km先。とても今日中には辿り着けません。まずは土佐久礼

に向かいます。

歩き始めたばかりですが、ここで昼食に前回食べ損なった「鍋焼きラーメン」を食べる予定でした。

が、予定していた店が臨時休業。他の店は11時からの営業なので、この先の道の駅で食べることにして

先に進みます。

別格寺の大善寺は前回打ちましたのでスルーして先に進みます。

今日は暑くて、ここまで歩いただけで汗が出てきました。上着を脱いでTシャツ姿で歩きます。念のため

にと持って来た日焼け止めを塗ります。

土佐新荘駅を通り過ぎ、高知自動車道の高架をくぐると、国道56号線沿いに「道の駅かわうその里

すさき」があります。ここの駐車場に遍路標柱がありました。11:00到着。

駐車場の標柱

ここに立ち寄り「鍋焼きラーメン」を食べました。「鍋焼きラーメン」というのは、ラーメンを土鍋で調理して

そのまま出す物で、丼より熱々の状態が続きます。最初は堅めの麺が段々と柔らかくなっていき、最後に

ご飯を入れておじやにするというものです。ですがご飯は頼まずラーメンだけを食べました。(理由は後程)

鍋焼きラーメン

味は懐かしい薄めの醤油味の中華そばといったところでした。まあ美味しかったです。

食後に少し休憩して店内を散策。食事や物販のお店があり、賑やかでした。11:25に出発。

道路の反対側のコンビニの屋根に地元須崎市のご当地キャラクター「しんじょう君」の特大人形があり

ました。ゆるキャラグランプリ2016で第1位の栄冠に輝いたという、ニホンカワウソをモチーフにした

ご当地キャラです。これだけ大きなものは初めて見ました。

「しんじょう君」の特大人形

道の駅からはしばらくの間、国道を歩きます。すぐ先で新荘川橋を渡ります。余談ですが、この新荘川

上流は絶滅したといわれているニホンカワウソが最後に目撃されたことで有名になりました。

水の流れは綺麗です。魚が群れを成して泳いでいました。

新荘川の流れ

新荘川橋を渡ると須崎の町ともお別れです。

新荘川の橋を渡ったところの左に「Shop Takezaki」があります。ここのだし巻き卵は美味しくて有名

です。何度も全国版のTVで紹介されているそうです。

もちろん買って食べました。これを食べるため、昼食のご飯をセーブしたのです。確かにおいしかった

です。11:40出発。

国道はあまり車が走っていません。実は国道と並行して走っている高知自動車道という高速道路が

無料区間なのです。そのため多くの車がそちらを走るので国道は空いています。歩き遍路にとっては

歓迎すべきことですが、地元の方にはどうでしょうか。

橋を渡ると上り坂になり、その途中に「松山まで256km・四万十まで79km」の看板がありました。

256kmというと東京から浜名湖迄くらい?ピンとこないです。遠いということはわかります。とりあえず

現在の第一目標は30kmほど先の37番岩本寺です。

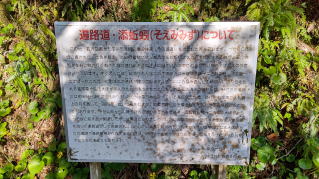

ここから高知県・修行の道場の遍路ころがし第二弾に突入します。歩き遍路たちの間では、土佐高知

の遍路ころがしの峠道は古くから「かどや やきざか そえみみず」と語呂合わせのように言い伝えられて

きたそうです。

須崎市を出て最初にあるのが「かどや」です。そして安和から土佐久礼迄の間が「やきざか」。最後の

土佐の遍路ころがしでもっとも長い区間となる「そえみみず」は、土佐久礼から37番岩本寺の間にあり

ます。こちらは明日挑みます。「修行の道場」と言われる土佐・高知の遍路道はまだまだハードルが高く

長いです。

ところが、最初の「かどや」はあっけなく通過しました。なぜかと言うと、国道56号線の角谷トンネルを

通ったからです。この区間は峠越えの旧遍路道が通行不可になっているそうで、国道を通るしかありま

せん。トンネル内は歩道はありませんが、歩行者用のスペースが多少は広めにとられていて明るいです。

車も少ないです。ですが、すぐ隣を車が走るのは気持ちの良いものではありません。反射材のテープを

リュックに付け、一番後ろを歩きました。11:55にトンネルに入り、長さ420mを歩くのに5分かかりま

した。トンネルを抜けた時に正午の時報が聞こえました。

角谷トンネル 安和の海岸

トンネルを抜けると100m程で次の「久保津トンネル」があります。こちらは長さが130mですぐに通過

できました。トンネルを抜けると左手に安和の町と海岸があります。なだらかな下り坂を軽快に下ります。

次の安和トンネルは通らずに手前で左手の道に入ります。12:15。MATSUMOTOさんが見つけて

くれた道で景色の良いところを通り、安和駅に行けます。

途中で写真のような景色の良いところがありました。道沿いに、敷地内にヤシの木が建ち並ぶ建物が

ありました。門が閉まっていたため何お店かはわかりませんでした。多分レストランだと思います。

安和トンネル手前 安和駅と海岸線

「道の駅かわうその里すさき」から約4kmを歩き、JR土讃線安和駅に到着です。12:20に到着。

この駅は「駅からの海の眺めの良さ」で有名です。国鉄時代に「Discover Japan」のポスターにも

なりました。あれはもう30数年前、懐かしいです。もちろん立ち寄り、ホームに入らせていただきました。

(というか改札も何もありませんでした。)駅の敷地内にヤシの木が数本ありました。先程のポスター

にも映っていた木です。でも大きさが違うような?ひょっとしたら当時の木はもうないのかもしれません。

残っていた木もちょっと元気が無くなっていました。木も老いたのでしょうか?

何より駅舎が無くなっていて、「集落活動センター安和」という集会所のような建物に変わっていました。

あの写真の光景は、もう過去の思い出の世界の中のものになっていました。変わっていないのは波の

音と海の眺めでしょうか?

駅のホームからの眺め 時刻表

駅の時刻表を見ると1日5往復のみ。特急が停まらない駅は寂しい限りです。

見学を終え、先に進みます。12:40出発。100m程で国道に戻り、すぐに線路の下をくぐります。

くぐった所のすぐ先が国道ルートと旧遍路道ルートの分岐点です。標識が3つも付けられていました。

分岐点の標識

安和駅から土佐久礼駅の区間に2つ目の遍路ころがしの「やけざか」の焼坂峠があります。越える

には3つのルートがあります。

①焼坂峠を越える旧遍路道ルート(道が荒れているとの情報あり)

②国道56号線の焼坂トンネルを通るルート(最短距離だが歩道のない長いトンネルがあり、他の方

のHPによるとかなり危険【でも今は交通量が少ないので大丈夫かも?】)

③県道320号を通るルート(一番遠回りだが峠もトンネルもない)

歩き遍路の方も国道56号線焼坂トンネルを通るルートを利用している方が多いそうです。トンネル

だと簡単に短時間で越えられるのですが、味気ないですしトンネルの中は排気ガスで空気も悪く景色

もありませんので。何より歩道がない延長1kmのトンネルはかなり危険と聞いています。

旧遍路道は当然峠越え野道です。2018年の台風で一時通行止めになっていたそうです。復旧は

したものの、道は多少荒れているそうです。ですがせっかくですので古の遍路道を歩こうと思います。

ここで私達も2チームに分かれます。私とMさんは旧遍路道を、Iさんは国道を進みます。久礼の町

での再会を予定しています。

分岐から町中の道に入り、20分ほど歩きます。途中で道沿いの住民のから3人から励ましの声をかけ

られました。皆さんこの焼坂峠越えが大変だと知っているようです。また町内には紙で作られた「御神燈」

と書かれた灯篭があちこちにかけられていました。お祭りか何か行事でもあるのでしょうか?

町内の石灯篭と紙の灯篭

大きな石柱があり、「是より岩本寺六里」と書かれていました。

石柱の標識

JRの線路が近づいてきて、くぐる手前に看板があります。ここまでにもいくつもの手作りの看板があり、

道はわかりやすかったです。12:55。

「登山口まで0.5km、焼坂峠(標高228m)まで1.1km、久礼道ノ川国道合流点まで4.9kmの

自然豊かな遍路道!」と書かれています。登山口という表記がこの坂の事をよく表しています。

正面が焼坂峠 左の写真の左下の案内

線路をくぐったところで土道になり、線路に沿ってしばらく進みます。少し歩いたところに看板があり、

ここが入口のようです。線路はトンネルの中に入っていきます。

山道に入り砂利道を歩きます。標高が少しずつ上がっていきます。車が十分通れる広さの林道です。

ここは旧県道だったそうです。道端に養蜂用の箱がいくつか置かれていました。規模は小さいですが、

養蜂をされているようです。

安心して快調に歩いていたら道端に小さな標識があり、いきなり狭くて急な道に入ることになりました。

この看板は小さくて見落とす人もいるのではないかと思います。この標識の所から180度戻る方向に

進みます。13:00。この看板にも「入口」ではなく「登山口」と書かれていました。

石積みで作られた遍路道 まっすぐ進むのが旧道 ここを登ります

先程までとは一転して狭い道です。道が違うんじゃないか?と思ってしまうくらいです。少し進んだ所に

看板があり安心しました。この看板の所には鉄板で橋がかけられていましたが、両側はしっかりと石で

組まれた擁壁になっていました。道の両側にもいくつか石垣がありました。この道のために造ったので

しょうか?

途中にいくつかの看板がありましたが、どれにも「お気をつけて 大丈夫です」と書かれていたので

かえって心配になりました。

橋を渡った先で石畳の急坂になりました。かなりの急傾斜です。逆打ちで下って来たら危ないのでは

ないかと思います。この道は、500m足らずの短い距離の間で200m近い標高差を登るため、急坂

になります。

鉄製の橋 階段

石畳が終わるとまた地道の山道になります。土が柔らかいうえに落ち葉が積もり、フカフカしていて

かえって歩き難いです。おまけにかなり荒れていて、太い木の枝や角のとがった石ころが転がって

います。所々にトラロープが張られていました。

この道は数年前に台風の被害で通行止めになっていました。通れるようにはなったもののかなり

荒れています。

遍路道の周りは自然が豊かに残っているのですがそれを感じる余裕はありません。

進むにつれてさらに道は荒れてきました。注意して1歩1歩「焼坂峠」を目指して進みます。

20分ほどで前方に看板らしきものがあり「峠に着いたか」と期待したのですが、途中の案内看板でした。

今日は気温が高く、林の中で日差しはないのですが、汗びっしょりです。

まだまだ急な登り道が続きます。幸い案内標識はしっかりとありますので迷う心配はありません。

それにしても道が悪いです。私は趣味の登山でよく山中の登山道を歩きますが、もう少し歩きやすい

です。

その先で林道に合流しました。その先の斜面にコンクリートの階段がありました。かなり新しいものです。

ひょっとしたら2018年の台風で土砂崩れが起き、この道は通れなくなったそうですが、この箇所かも

しれません。そこを補修したのでこの様な道になったのかもしれません。

ですがこのコンクリートの階段は急坂できつい登りです。なかなか大変です。

傾斜が緩やかになり、林道に合流しました。右から幅の広い林道が続いていました。左側が切通しに

なっていてどうやら峠に着いたようです。13:25着。

「標高285m」という標識以外は何もありませんがおそらくこの付近が峠だと思います。

林道の切通し 逆打ち用の標識

ここまで約30分かかりました。登りの傾斜よりも道の悪さに悩まされ時間がかかりました。

今登ってきた遍路道の所に逆打ち用の標識がありました。確かにここには必要です。間違えて林道

を進んだら遠回りになってしまいますから。

よく見ると小さな看板があり、峠はこの先となっています。ということはまだ登るのでしょうか?

一休みして先に進みます。道は下りに変わりました。やはり先程の所が峠だったようです。ですが

地図見るとまだ先に峠があるようです。

Iさんからlineが入り、トンネルを抜けたとの事。トンネル入口には「安全タスキ」があったそうです。

歩き遍路の事を考えてくれています。でも、タスキがないと危険だという事でもあります。(後で聞いた

のですが、交通量は少なかったそうです。)

切通しから先は傾斜が非常に緩やかな林道で、その上先程迄の狭い道とは打って変わって車が

十分通れるほどの広い道です。石ころや木の枝がかなり落ちてはいますが、歩きやすい道です。

地図を見ると標高差200mを距離3kmかけて下ります。

ですが土砂崩れの跡が数か所ありました。かなり大きな岩が道の上に転がっていました。

途中、峠らしきところが2か所ほどありましたが、看板も何もなし。ひたすら進むのみです。

峠から30分ほどは広い林道を歩きます。道の横に四国電電公社の標柱がいくつかあり、途中で分岐

したところには電力会社の標識もありました。そこを過ぎると一気に道が狭くなりました。ひょっとしたら

先程迄の広い道は、施設の点検用だったのかもしれません。

途中でかなりの規模の石垣を見ました。渓流のような流れがあったためか、水抜き用の穴まで付け

られた大規模な物でした。一体いつごろ造られたのでしょうか?

石垣 中央の穴が水抜き穴 標識

5分ほど狭い道を歩くとまた林道に戻ります。

14:05にいきなり舗装路に出ると目の前に高速道路があります。古の気分から一気に現代に引き

戻されました。先程から車の音がしていたのはこのせいだったのですね。

高速道路とガードレールの遍路シール

ここまで2時間。距離は約6kmなので30分ほど余計に時間がかかりました。

Iさんからlineが入り、すでに久礼の町に到着したとの事。峠道と国道とでは約40分の差がつき

ました。食料の買い出しをお願いして先に進みます。

14:25に国道に合流して進みます。ここから久礼までは1,5km位でしょうか?もうひと歩きです。

谷間の道と言った感じの国道を少し歩きます。すぐ右にJRの線路があります。車が少ないのでのどか

な雰囲気です。標識に「四万十市まで67km・四万十町まで21km」となっていました。同じ名前の市と

町があるのはよくわかりません。(多分平成の市町村合併でこうなったのでしょうが、味わいというもの

が感じられません。)その先で左手の道に入ります。

舗装された道を歩きます。程なく平地になり、道の周りは田んぼになります。丁度稲刈りをされていま

した。畑の向こうに国道と、線路と、高速道路があります。

手前から畑と線路と国道と高速道路

中土佐ICを越え、久礼川に架かる橋を越え14:50に久礼の町に入りました。周りに人家が急に

増えました。蔵造りの古い家があり、1件は酒屋でした。Iさんが休憩したというお店のようです。Iさん

はここに40分ほど先に着いたそうです。やはり国道のトンネルを歩くと早いです。

長沢川の橋のたもとに看板があります。右に進む道が「土佐往還そえみず遍路道」で、江戸時代まで

はこの道が唯一の道でした。明日朝ここにきて、この右に向かう道を進みます。

橋の左に大坂遍路道の案内 橋の右にそえみみず遍路道の案内

今日はここをまっすぐ進み土佐久礼の町に向かいます。

約1kmで土佐久礼駅の駅前に到着です。15:00。

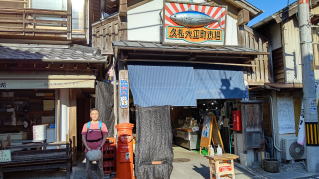

土佐久礼の港は、高知県でも有数の水揚げ漁港です。有名な「久礼大正町市場」があります。

今夜の宿「黒潮本陣」は食事付きの部屋が満員の為、コテージに泊まります。そのため、夕食をこの

市場で買い出しします。ですがすでに店じまいした店が多く、あまり買えませんでした。幸い、先行した

Iさんがすでに買っていただいていたので助かりました。

久礼大正町市場を歩いてその雰囲気だけは味わいました。その後Iさんと合流して宿に向かいます。

久礼大正町市場

今夜の宿、黒潮本陣は市場から1.5km程離れていました。テクテク歩いて行かなければならないと

覚悟していたのですが、幸い宿の送迎があり助かりました。

土佐久礼駅まで迎えに来ていただいて助かりました。15:15。

宿に15:20に到着。泊まるのは本館ではなく離れのコテージですが、これが坂の上です。距離は短い

とはとはいえ、お風呂などは本館にある為、この坂を何度か往復しないといけません。コテージまでの

登り坂が辛かったです。こんなところまで「修行」させていただかなくてもよいのですが。

コテージへの修行の坂

ですが、宿自体が高台にある上、コテージはその最上部。部屋からの景色も良かったです。2階建ての

コテージは十分すぎるほどの広さがありました。10畳くらいのベランダがあり、そこからの景色は素晴ら

しかったです。久礼湾が一望できました。そういえば以前、一時期この様な家にあこがれていました。

部屋からの久礼湾 久礼の港と町 正面が焼坂峠

まずは風呂です。なかなか良いお湯でした。温泉ではなく海水を温めたお湯だそうですが、湯舟も広く、

露天風呂からの海の眺めも良かったです。

汗を流し部屋に戻り、早速ビールで乾杯。料理に舌鼓を打ちます。カツオの刺身とうつぼの燻製が

美味でした。

買い出しした夕食

1時間ほど楽しく飲みかつ語り、ほろ酔い気分となりました。お酒も進み、楽しい夕食となりました。

期待以上の美味しさでした。酔い覚ましにベランダに出て海を眺め、のんびり過ごします。が、流石に寒く

慌てて部屋に入りました。

明日に備え今夜も早めに休みます。

2日目

朝5:30起床。実に規則正しい生活です。今日も良い天気です。朝日が輝いています。朝風呂に入り、

昨日買いだしておいた食料で朝食を済ませ、出発準備完了。

朝の久礼湾と太平洋

7:30に宿を送迎車で出発し、駅前まで送って頂けました。昨日と合わせて3km歩かずに済みました。

7:35に駅前から遍路開始です。5分で昨日確認した川沿いの分岐点に到着。ここから岩本寺まで

24kmとなっていますので、ゆっくり歩いても夕方までには着けるでしょう。7:40。

ここから七子峠に向かい登ります。登ると表現したのは、七子峠は標高400m。土佐久礼の駅前は

海岸線のすぐ横、つまり標高0m。標高差400mの登山です。

石柱の案内 くぐった高速道路と遠方が久礼湾

この土佐久礼の町から七子峠には2つの旧遍路道があります。1つ目は今歩いている「土佐往還

そえみみず遍路道」で、江戸時代まではこの道が唯一の道でした。

もう一つは町の中心街から南に進んだ所にある大坂谷川沿いの「大坂遍路道」。こちらは明治時代

中期に造られた道です。どちらを通っても、この先の七子峠で合流しています。

「土佐往還そえみみず遍路道」が江戸時代以前の元々の遍路道になります。そのため、こちらを通る

ことにしました。これが3つ目、最後のそして最長の峠越えの遍路ころがしの区間です。

「そえみみず」という文字を漢字で書くと「添蚯蚓」となります。これはミミズの事で、言い伝えでは「ミミズ

がはった跡のようにくねくねと曲がりくねっているためこの名前が付いた。」とも言われています(諸説

あり)。

そえみみず遍路道は、明治途中まで高原台地の四万十町エリアと土佐久礼などの土佐湾エリアを結ぶ

重要な生活道路だったそうです。その後明治時代に大坂遍路道が造られ、現在では国道56号線が

トンネルで通ると峠越えの道はほとんど歩く人がいなくなって荒れてしまいました。

遍路道の復興を目指した有志の方々の努力で現在の姿が維持されたそうです。現在は遍路の歴史を

残す道として行政も保護しています。その結果、4kmあまりにわたって、かつての遍路道の雰囲気を

いまに伝える貴重なルートとして歩き遍路の方たちに愛されているそうです。

登り口から終点の七子峠まで約5kmの道のりです。国道を越えて長沢川沿いに山に向かいます。

8:00に大きな石柱のある所に着きました。「岩本寺まで18.6km」となっています。先程の案内板

には24kmとなっていました。「もう6km歩いたのか?」と思いましたが、案内表示を作った人により

距離はバラバラです。あまり気にしてはいけません。何しろ遍路地図の距離表示も「?」の箇所がいくつ

かあるくらいですから。

正面右が登り口 石柱の案内

人家が散見する中を通る道はそれほど登りません。川沿いに30分ぐらい歩くと、そえみみず遍路小屋

があります。これは歩き遍路を愛して闘病生活のうちに亡くなったある女性を追悼するために、ご主人や

ご友人たちの尽力で建てられたそうです。

そえみみず遍路小屋

この遍路小屋のすぐ先にある右側の入り口からそえみみず遍路道が始まります。8:15着。

登山口 そえみみず遍路道の説明文

「へんろ道登り口」と書れた標識があります。「入口」ではなく「登り口」と書かれているのがこの先の

道を暗示しているようです。道の反対側にも大きな看板があり、見落とすことはありません。

「七子峠四粁、岩本寺十七、九粁」とこの辺りの標柱はkmをわざわざ漢字で書いてありました。

登り始めはいきなり急な坂道から始まりました。でもすぐ先でなだらかな道になります。と思ったら

その先で遍路道がフェンスで止められていて、右に進むよう表示されています。その先には下りの階段。

随分と整備された道です。なぜこんな山の中の道をこれほど整備したのか?

不思議に思っていたらその謎はすぐに解けました。前方に高速道路があり車が走っています。おそらく

高速道路を造るときに山を切り開いたのでしょう。その時に旧の遍路道をなくしてしまったため、この様に

高速道路の下をくぐる道を造ったのでしょう。おかげでかなり下らないといけません。

その高速道路の下をくぐると、当然その先にはかなり上まで登る階段が現れました。

見上げるほどの階段です。何せ途中に休憩用の東屋があるほどです。休憩所で一休みです。

ひたすら登る事10分、階段が終わり斜度があまりない道になります。ほっとしました。

石仏 下り階段 登り階段 途中の東屋

東屋からの高速道路

階段の先に大きな四角い石柱がありました。色々書かれているのですが読めませんでした。8:35。

その先はなだらかな尾根道になります。木漏れ日が差し込み明るい雰囲気の道です。ですが

風がなく気温が高いので汗が止まりません。昨日に続いてTシャツで歩きます。8:55。

歩きやすい道を軽快に進みます。途中にいくつもの看板があり「同行二人」や色々な励ましのお言葉が

書かれていました。

なだらかな登山道

9:30に最高地点に到着しました。ここから七子峠に向かって100m程下ります。

ここからは緩やかな下り傾斜の道となり、快調に歩けます。石が転がっていたり、木の根が張り出し

ていたりしますが、歩きやすい道です。

こうした旧道を通るたびに何度も思いますが、この様な道を整備・維持するのは大変だと思います。

遍路道の周りの森の木が広葉樹の多い自然林から杉の植林地帯に変わっていきます。右手が開けて

きたかと思うと林を抜けます。すぐ横は畑になっています。

舗装された道を進むと、すぐに県道41号線に合流します。ここがそえみみず遍路道のゴールです。

登山口から約2時間、10:10に到着です。すでに四万十町に入っています。岩本寺まで13.2kmの

看板がありました。もう一つ、「人生即遍路」という種田山頭火の句碑の石柱があります。

峠道を出た県道手前の所の景色 種田山頭火の句碑

県道を3分ほど歩くと国道56号線合流。合流点から左に100m程で七子峠に到着です。

峠には展望台があり、今登ってきたそえみみず堂や大坂道のある辺りを一望できます。遠くには昨日

泊まった久礼の町と久礼湾を望めます。湾内に見えているのは双名島だと思います。その先は太平洋

です。これは絶景です。海を見下ろす角度から、かなりの標高まで登って来たのがわかります。

3時間でここまで来たのですね。

七子峠 峠の展望台からの景色

峠には「七子茶屋」という店があります。実はこの店は数年前に閉鎖してしまいました。原因は無料の

高速道路です。高速道路ができる前はすべての車がこの七子峠を越えて走りました。でも今日は走る

車をほとんど見かけませんでした。これでは閉鎖するのも当然でしょう。

現在では絵画の心得のある方がギャラリー兼御接待所として再開されたそうです。ここで御接待を

受けました。トイレもありますので歩き遍路には貴重な場所です。

ちなみに峠の標高は287m。霧が頻繁にかかる場所として有名です。

20分ほど休み、10:35に出発です。

峠からすぐ先で国道を離れ山すそ沿いの道を歩きます。畑で栽培されているのはしょうがだそうで、

収穫時期なのでしょう、刈り入れをされていました。

峠からは当然下りのはずですが、ほとんど水平の道です。実は窪川駅のある四万十町の中心部は

高原で、標高280mあります。ですので峠からは10m程下るだけです。ほとんど下る感じがしないのも

当然です。

峠から2km程進んだところに「四阿 雪椿」という木の看板を掲げた遍路小屋がありました。11:00着。

(四阿が正しいのかもしれませんが私は東屋と表記しています。)「お遍路さん休憩マップ」というものが

ありました。この付近のかなり詳細に遍路小屋などが記載されています。今後の為に写真に撮りました。

切株で作られたテーブルと椅子があります。ですが、先客がいたためパスして先に進むことにしました。

この雪椿という休憩所の名前の謂れになった雪椿の木が隣にあるはずなのですが、看板はありますが

木はありません。枯れてしまったのでしょうか?その隣にはご当地ブランド「仁井田米」の石碑もありま

した。

四阿 雪椿 お遍路さん休憩マップ

5分もかからず国道沿いにある「椿食堂」に到着。11:00。ここで昼食を食べます。

この店は昔懐かしい「食堂」という名前がぴったりのお店です。ごはんに豚汁を注文し、棚にある一品

料理を取るというスタイルです。このごはんはご当地ブランド「仁井田米」なのでしょう。

食事を終えて遍路再開です。11:20出発。

しばらく国道を歩くと左手から線路が近づき、影野駅に到着。ここにもトイレがあります。

影野駅の先でまた国道を離れて畑の中の道を歩きます。仁井田川を渡りましたがさすがに綺麗な

流れです。

すぐ左側をJRの線路があります。普通列車と特急列車が通りましたので、写真に撮りました。

普通列車 特急列車

しばらくテクテクと歩いて線路を渡り、川を渡って国道56号線に戻ります。

合流した所の標識に「高知59km 須崎24km」反対方向には距離はないものの「宇和島」の文字が

初めてありました。

六反地駅を通り過ぎ、仁井田駅に到着します。13:00。

建て直されて新しくなっていますが小さな駅です。実は須崎から窪川間の特急の停まらない駅は1日

5往復しか列車が停まりません。しかも朝夕に2本づつある為、昼間は1本のみ。ですので8時の次は

13時。その次は17時といった感じで1本乗り遅れると4~5時間待ちという笑えない現実が待ってい

ます。並行する国道をバスが走っていますがこちらも1日3便と少ないです。

実はこの仁井田にMさんの知り合いの石坂さんという方が御接待をされている「風自遊庵」という

遍路休憩所があります。この方は東京出身ですが、縁があり今は一年の約半分をこの四万十町で

過ごし、お遍路さんの接待や先達として道指南の案内もされているとのことですのです。また、地元の

皆さんと一緒にまちおこし活動も手掛けており、最近は無料で集めた本を町内に配置し街を魅力的に

するプロジェクト「しまんと古書街道」に力を注いでいる方です。

立ち寄ってお話を聞かせていただきました。コーヒーの御接待も受けました。また、ご当地の製菓で

ある「ミレー」というお菓子のニンニク味という物をいただきました。ほのかににんにくの香りがする

ビスケットでした。

1時間ほどこの先の遍路情報について貴重な情報とお話を聞き出発です。14:00。

しばらく歩くと国道沿いに道の駅「あぐり窪川」があります。14:35着。ここで休憩です。

道の駅の名前についている「あぐり」は英語で農業を意味するアグリカルチャー(agriculture)から名付け

られているそうです。この地域は豊かな自然が残っていて、水と土に恵まれていることで優良な農産物の

生産が盛んです。

なかでも窪川地域で栽培される「仁井田米(にいだまい)」は、標高230mの高地であり盆地である地形

や、昼夜の寒暖差が大きい気候条件も相まって、香り高い良質米として全国にも名を知られつつある

ブランド米なのだそうです。

贅沢にもその米を食べて育った豚がいて、その名も「米豚(こめぶた)」と言うブランド豚です。さらに

その米の米麹を使った、地元窪川産大豆100%の伝統のじんさい味噌で米豚を味付けして、香ばしく

焼いた肉を丼にしたこのレストランの名物、窪川づくしの「窪川米豚丼」は絶品だそうです。

その他にもカツオやウナギ、地元の食材を使った料理を提供しているレストランがあります。

私達は時間的に食べられませんでしたが、是非お試しください。

道の駅の売店は見て回ると楽しいです。色々なものが売っています。流石に農業王国の高知、野菜が

いっぱいです。

喉が渇いた上に暑いので久しぶりにソフトクリームを買って食べました。1年ぶりくらいでしょうか?

美味しかったです。

トイレをお借りし、ベンチに座って一休みします。長く座るとかえって疲れが出ますので、5分ほどで出発

です。14:50出発。

岩本寺まではここから3kmくらいです。もうひと頑張りです。

実は、この近くの四万十川の対岸に高岡神社という所があります。

この高岡神社は江戸時代まで37番札所だった所です。江戸時代の貞享4年(1687)に真念という

僧侶が歩き遍路向けに書いた歴史上最古のガイドブックといわれる「四國遍禮道指南」(しこくへんろ

みちしるべ)では、第37番札所は「仁井田五社」と書かれています。このあたりでは神社に不動明王や

阿弥陀如来といった御本尊が祀られ、江戸時代の歩き遍路達は五社を参拝して般若心経をあげたそう

です。地元では今でも「五社さん」と呼ばれてしたしまれているそうです。

それが明治になって神仏分離が国策となり、神社の境内に御本尊を置けなくなったことから、仁井田

地区にあった五社の本尊を一カ所に集めてお祀りすることになりました。そのお寺が現在の岩本寺であり

そのまま四国八十八ヶ所の第37番札所となったのだそうです。そのため、岩本寺には現在も5つの

御本尊があり、巡拝したお遍路たちは5つの御本尊それぞれの真言をお唱えすることになっているのだ

そうです。

ですが今日はさすがに疲れていてパスしました。国道を進み東又川を渡ります。四万十川に流れ込む

だけあってここも清流です。

道の駅から1kmほど歩いたところに「足摺岬95km」の看板がありました。「ここまで来た」というべき

なのか「まだまだ遠いなあ。」というべきなのか?どちらかというと後者の方だと思います。

足摺岬95kmの文字が出てきた標識

道の駅「あぐり窪川」から2km程で平串橋を渡ると、国道を離れ、県道を通ります。100m程の短い

トンネルを通ると窪川の市内に入ります。一気に人家が現れわました。トンネルの向こう側は山の中と

いう表現がぴったりの場所でした。

「岩本寺まで1.6km」と書かれた看板と 「岩本寺まで0.8km」と書かれた看板が隣同士に並んで

いました。これには思わず笑いました。

途中にかなり年季の入った遍路石がありました。かろうじて文字が読める状態でした。

遍路石

程なく窪川の駅前に着きます。15:35到着。

ちなみに、この駅から先の宿毛方面はJRから土佐くろしお鉄道中村・宿毛線に代わります。そのため

駅舎が2つあります。でもホームは同じです。管理の都合などがあるのかもしれませんが、どうせなら

合同駅にして利用者の利便性を高めた方が良いのではと思います。主要駅なのに寂しい建物でした。

土佐くろしお鉄道の窪川駅 JRの窪川駅

それよりもインパクトのある建物が道路の向かいにありました。「.comBANK」こと高知信用金庫です。

この銀行の店舗は高知県に入ってから何度も見かけその凄さに感心していましたが、この駅前は対比

する建物があるので余計に感じました。

もう一つ、窪川駅の傍には四万十町庁舎があります。2014年に完成したこの庁舎は、町内の間伐材

を使用した木造建築で、木造組柱の免震構造にもなっているとのことで、コンクリート製に比べて温かみ

のある建物だと思います。おかげで余計に駅舎が霞んでしまっています。

.comBANK」こと高知信用金庫 四万十町庁舎

あまりに鉄道が寂しいので鉄道の話題を一つ。この土佐くろしお鉄道「中村・宿毛線」は、室戸岬の

西側の奈半利から後免間を走っている「ごめん・なはり線」と同じ会社です。向こうは新線で開通しま

したが、こちらは旧国鉄の線路をそのまま使用しています。ですが列車はこちらもラッピングされた車両

が走っていました。また、この区間はJRの特急も乗り入れています。

37番岩本寺は駅のすぐ近くにあります。ですので駅で休憩はせず、寺に向かい巡拝をします。

ここから寺への道は、門前町の雰囲気を色濃く残しています。

町中の通りに建つ2本の石柱の先に岩本寺があります。駅からひと歩きで岩本寺に到着しました。

15:45着。

石柱の奥が山門

写真の通り、山門の前の石段に英語で歓迎の文字が数か所書かれていました。(英語以外も書いた

ほうが良いのではと思います。最近は英語圏以外の方も多いですから。)

事前情報の通りカラフルなお寺でした。山門や本堂に五色布がかかり、境内の石畳にも五色の色が

付けられています。

岩本寺は聖武天皇勅を受けた行基によって開かれた福円満寺がその前身です。のちに弘法大師

が建立し、本尊像を刻んで安置したそうです。

その本尊は、先ほど書いた理由で四国霊場で唯一5仏御本尊となっていて、不動明王・観世音菩薩・

阿弥陀如来・薬師如来・地蔵菩薩の5つが祀られています。

10段ほどの階段を上がった仁王門には阿吽像が寺を守っていました。

仁王門 5仏御本尊の標示 阿吽像

仁王門をくぐると、右手に大師堂、右奥に本堂、左手に納経所があります。

真ん中に弘法大師の像が建っています。その前のベンチにもカラフルな色で英文が書かれていて、

お寺らしくないのですが、これが意外と境内の景色にマッチしていました。

大師堂の右手前にある「歓喜天堂」は、木造でありながら円形という珍しい建物です。頭が象、体が

人間の形をした大歓喜自在天(聖天)がご本尊で、商売繁盛、夫婦円満等ご利益があるそうです。

岩本寺の境内で一番古い建物といわれているのが大師堂で、ここは37番札所の奥の院も兼ねており、

矢負地蔵が安置されています。矢負地蔵には伝説が残っており、昔この地にいた信心深い猟師が、

獲物が見つからず、これ以上の殺生は無益と思い自分の胸をその矢で射たそうで、意識を失ったあとに

妻に起こされ、そばを見ると矢の刺さったお地蔵様が倒れており、お地蔵様が身代わりとなって命を

救ってくれたとその地蔵菩薩をこの寺に手厚く祀ったということです。

屋根が美しい曲線を描いていて、落ち着いたたたずまいのお堂でした。

本堂 大師堂 歓喜天堂

本堂は建物は、重厚感のある造りなのですが、正面に五色の幕が掛けられ、その天井一面の天井画

も見事でした。575枚あるそうです。昭和53年に本堂を再建した時、全国からプロ・アマを問わずに

公募した400人の作品だそうです。このためなのかどうかわかりませんが、本堂内に入ることができ、

天井画を見ることができました。(他のお寺は気軽に本堂に入れる所が少ないです。)建物の中と外で

全く雰囲気が違う本堂でした。

575枚に天井画

その他に境内には、清涼殿、開山堂、水天宮、客殿と納経所があります。堂宇の多いお寺です。

それから、弘法大師の霊力で1年間に3回実がなる「三度栗」の木があります。ですがこの時はうっかり

していて見るのを忘れていました。

鐘楼 客殿(ここが宿坊)

巡拝を終えて納経所横のベンチに座り込みます。疲れました。足は重く、膝も腰も痛いです。2日間

歩いただけでこの辛さ、通し打ちの歩き遍路で八十八寺を歩き続ける方は本当にすごいですね。

座ったベンチもカラフルでした。

カラフルなベンチ

もう歩くのは無理です。ですが安心してください。(古いギャグです。)もう歩く必要はありません。今夜は

このお寺に泊ります。実はこのお寺は、客殿が宿坊になっています。食事と設備が充実していてお遍路

さんの中で評判がよく、足摺岬の長距離歩行に向かう前の中継地としても多くのお遍路さんが利用します。

お遍路さんだけでなく観光客やビジネス客も宿泊するそうです。

ちなみにこの日の宿泊者は我々を含めて11名。内2名が遍路ではなかったようです。(1名は翌朝、

背広を着て出立していきました。)

宿坊といえば、最低限の質素な設備をイメージされている方もいらっしゃると思いますが、四国の札所

の宿坊は旅館レベル(あるいはそれ以上?)の設備とサービスのところが多いようです。

実際のところ、部屋は旅館と変わらないものでしたし、布団や浴衣、タオル迄ありました。コインラン

ドリーと乾燥機も設置されていて、お風呂も大きく、設備はとても充実していました。お茶とお菓子まで

ありました。

何より驚いたのは、県民割引が適用され、クーポン券も頂けました。ないものと思っていたので、

嬉しい驚きでした。

ちなみに、野宿の遍路の人用にお寺の境内のガレージを開放していて、野宿・テント泊も可能に

なっています。おまけに2階のベランダには寺サウナまでありました。

お寺のすぐ裏手に線路が通っています。電車が通ると音が間近に聞こえます。運行本数が少ないので

うるさいということはなく、風情としてなかなか楽しめました。

この付近は非電化の区間なので、余計な架線等はなく、線路自体が風景に溶け込んでいます。電化は

高速化や本数の多い路線には必要ですが、こうした人口の少ない地域では、施設の建設や維持に時間

と費用の掛かる電化は難しいと思います。海外ではむしろ非電化を推進している国もあるみたいです。

正面の小屋がサウナ 左側にあるのが線路

サウナではなくお風呂に入浴して汗を流すと間もなく夕食です。

夕食にもびっくりしました。宿坊の食事なので殺生をしないいわゆる「精進料理」を思い浮かべるかも

しれませんが、そんなことはなく刺身、天ぷら、煮物、酢の物、おひたしと多種多様なおかずで肉も魚も

ありのボリューム満点の食事です。おまけにお酒もあります。

精進料理では歩き遍路のパワーが出ませんので、とてもありがたいです。味も量も大満足の夕食

でした。おまけにビールも飲めます。(部屋飲みもOK)宿坊のイメージが一変しました。

豪勢な夕食

ですが他の皆さんは静かに食事をされていました。私達も控え目に。

余談ですが、外国の女性の方がいました。(会話から英語圏の方)その隣の方もアジア系の風貌でした

が英語で話されていましたので、同行なのかと思いましたが、この女性の方は翌日遍路途中で一人で

歩いているのを何度もお見かけしました。一人歩き遍路でした。

明日に備え今夜も早めに休みます。窓から外を見上げると夜空にオリオン座が綺麗に輝いていました。

写真に撮ったのですが、ほとんど写っていません。スマホのカメラは、近くは一眼レフカメラ並に写るの

ですが、遠景はだめですね。

それから部屋の窓から本堂の建物を見下ろすというのは不思議な感じがしました。

※石坂さんから岩本寺のライトアップ(竹あかり)の写真をいただきましたので掲載します。

3日目

朝5:00起床。実に規則正しい生活です。いつもと違うのはお寺の朝のお勤めに参加したことです。

宿坊なので6:00から本堂でお勤めがあります。自由参加ではありますが、私達はもちろん参加しま

した。朝6時の本堂はさすがに寒いです。参加者は9名(内訳は私達が3人、女性2名、あとの4名は

単独行のお遍路さんでした。外国の女性の方は数珠を持っていて、この後お会いした時は白装束の

上着を着て歩いていました。)

慣れないお経でしたが、お経を読むのは清々しく、気持ちの良い1日のスタートをきることができ

ました。

ただ、太鼓の音が大きくて、慣れない般若心境はリズムがつかめずに苦労しました。

ご住職から、お寺の成り立ちや窪川地域の歴史などの話もあり、お寺の天井画を一般公募したり、

カラフルな天幕を付けたり、英語の標示をしたのはお寺に来ていただくためハードルを下げる意味も

あるなどの話は貴重でした。

朝のお勤めは初体験でしたが、なかなかに味わいがありました。これを体験できるだけでも宿坊に

泊まる価値は十分にあると思いました。

朝の本堂 朝食

7:00から朝食。こちらもおかずが揃っていて、おひつのごはんはおかわり自由。今日一日を歩ききる

ための栄養を補給しました。

八十八ヶ所で初めて宿坊に泊まりましたが、朝のお勤めも含め、お寺に長時間滞在していろいろな

場所を見ることがでまきした。納経のみの時は20~30分程度の滞在なのでじっくりお寺の中を見ると

いうことはありませんでした。ここに泊まって本当に良かったです。ここに限らず宿坊は泊まる価値が

あると思います。(部屋の窓から本堂や大師堂を眺めるという体験はなかなかできません。)

宿を7:35に出発。今日は少し歩く距離が長いので気合を入れて歩きだします。ですが寒いです。

吐く息が白いです。流石に標高が高い土地だけのことはあります。防寒用の上着を持ってきてよかった

です。昨日は陽に当たりたくないとずっと思いながら歩いていましたが、今日は早く陽に当たりたいです。

37番岩本寺を出発すると、次の38番金剛福寺は足摺岬の先端まで約80kmの距離があり、これは

八十八箇所の札所間の距離として最長になります。

流石に80kmの距離があると、最低でも2泊3日はかかりますので、足摺岬までの道のりでは宿が

ポイントになります。さらに次の39番延光寺までも50kmあります。この足摺岬の区間が歩き遍路の

最大の距離の難所です。距離の遍路ころがしと言ってもよいでしょう。

お寺から1kmほど歩くと国道56号に合流します。窪川の市街地を出ます。7:50。

途中にあった大師像

その後しばらくは国道の歩道を歩きます。若干のアップダウンがありますが問題なく歩けます。

国道横に「すっぽん買います。ツガミ(川蟹の事)買います。」という看板がありました。この辺りでは

獲れるのでしょうね。

ちなみに窪川を出てから4~5時間後に土佐佐賀駅手前にある「道の駅なぶら土佐佐賀」に着くまで

コンビニや商店が全くありません。(私が記憶している限りでは窪川の駅近くの次に見たコンビニは、

土佐佐賀駅の手前にあるローソンでした。窪川をでるときに、食料や飲料などの準備をお勧めします。

吉見川が道路脇を流れています。川沿いの快適な道が続きます。この国道56号線は中村街道と

呼ばれています。左手上に見えるのが五在所ノ峯です。

道が上り坂になりました。今日は登りの箇所はなかったはずなのですが。

それほど急な登りという訳ではなく、問題なく登れました。途中に左手に分岐する道があり、分岐点に

看板が立てられていて「五在所ノ峯へ2,000m・1時間半」となっていました。8:30。

五在所ノ峯への案内看板

お寺から4kmほど歩いたでしょうか?また多少登って峰ノ上峠に着きます。峠から1km程下って、

峰ノ上のバス停が前方に見えると、その少し先に弘法大師と小坊主の石像が立っています。8:45。

ここが旧遍路道(市野瀬・片坂遍路道)への分岐点で、左側に大きな四国電力の看板のある資材

置き場のフェンスに左に曲がるよう小さな案内板があります。左に入る道があり、こちらが遍路道です。

ここの入口はわかりやすくて助かります。

この地点から市野瀬にかけてが片坂峠で、その名の通り標高差150mを下っていきます。昨日七子峠

で登った分を下る訳です。国道の方が勾配が小さいのですが、国道は大きく蛇行しているのでその分の

2kmほどをショートカットできます。当然旧遍路道を選択しました。

国道を離れ、旧遍路道に入ります。分岐の先で登り坂が始まります。案内板がなかったら通らない

ような道です。

どんどん山の中に入っていきます。急に「窪川町環境美化センター」の門の前に出ます。門の左側に

「お遍路さん 右の扉を開けてお通り下さい」の看板がありました。すでに門は開いていましたので有難く

通らせていただきました。

門を入って右側の道を上って行くと、右に90度曲がるように案内があります。完全な山道に入り、

未舗装の下り道です。木の根っこや石が転がっていて躓きやすいです。ですが道自体はしっかりと整備

されていて「遍路道」という小さな札が数か所、木にかけられていて迷うことはありませんでした。

途中には石畳の区間もあり、よく整備された道で下。

土道 石畳 国道の上を横断

途中でタヌキと出会いました。写真を撮ると思いましたが、残念ながらすぐに森の中に入っていきました。

国道の「片坂第一トンネル」と「片坂第二トンネル」の間に出ました。写真は「片坂第二トンネル」、今

いるのは「片坂第一トンネル」の坑口の上です。9:00。

少し先で下りとなり、国道の向こう側に降りるようです。道路横に「金剛福寺まで75km」の石柱があり

ました。また、旧道なのでしょうか?舗装されてはいないものの幅の広い道が続いていました。

遍路道は途中から右に入ります。遍路道は山腹に付けられていて歩きやすく快調に進みます。

国道横の石柱 手すり付きの階段

さらに下ります。途中には手すりの付いた階段や九十九折れの道などもあり、かなり下ります。

国道が見えてきました。国道はこの先で大きく迂回し、「片坂第三トンネル」を越えてかなりのヘアピン

カーブでぐるっと曲がっています。この旧道はかなりのショートカットの道でした。

下りきってから、さらに山道を進んで500m先で国道56号に再度合流します。9:20。

そこに「市野瀬遍路休憩所」があります。当然休憩です。

ここに、昨日宿坊で同宿した外国の女性の方が休んで見えました。簡単に英語であいさつしたら、

「コンニチハ」と日本語で返事を返されました。

ここにトイレがあるはずなのですが見当たりません。すぐ近くの車の整備工場でお借りしました。

ここからは国道ではなく左側の山裾の道を歩きます。9:25出発。そろそろ日差しが強くなってきました

ので日陰があるこの道は助かりました。振り返ると下ってきた片坂がある山の斜面が見えています。

↑

矢印のあたりが下った所

その先の国道の所に標識があり「38番金剛福寺まで79km」になっていました。「あれあれさっき

75kmでそこから数km歩いたじゃないか?」とはもう思わなくなりました。距離表示は結構バラバラ

なのは室戸岬で十分経験させていただきましたので。

下りきると、拳ノ川(こぶしのかわ)沿いの快適な旧遍路道が続きます。この川も綺麗です。今回の旅の

途中、幾つもの川を渡りましたがそのほとんどが綺麗な流れでした。

その先で国道56号線に戻り、登り坂を登り切って拳ノ川峠に到着。ここに拳ノ川休憩所があります。

10:00に到着。ここにも遍路休憩所の案内図があり、今日の昼食を食べる道の駅「なぶら土佐佐賀」

まで8.5kmとなっていました。12時頃に着けそうです。

拳ノ川休憩所

国道横の看板には「ようこそ黒潮町へ」の文字があります。片坂トンネルの所ですでに黒潮町に入って

いたようです。

峠を下って約4kmほど進んだ拳ノ川の集落の中、道路の右側にあるのが天然温泉の入浴・宿泊施設

「土佐佐賀温泉こぶしのさと」です。岩本寺から約10kmで到着。10:20。

この施設は単純硫黄泉の良質な天然温泉が湧いていて、立ち寄り入浴はもちろん、宿泊施設やレスト

ランもあって、旅館に近い設備を備えています。

そのうえ、ここから25kmほど先にある土佐入野駅近くの「ネスト・ウエストガーデン土佐」は同じ系列で

歩き遍路へのお接待として、荷物を運んでくれていました。たとえ5~6kgほどでも、荷物を背負っている

のといないのとでは全く違います。

そうしたこともあって、当初はここを宿にしようと考えていましたが、残念な事に今年の1月に休業に

なってしまいました。コロナの影響のようです。

敷地の一角に、よく整備された遍路小屋があります。小屋内にはなんと弘法大師の像があります。

中は4畳ほどのスペースがあり、横になれる長いベンチもあり、野宿できます。ここならトイレや水の

心配入りません。温泉にも入れたでしょうし、最高の立地ですね。

土佐佐賀温泉こぶしのさと敷地内の遍路小屋

ここからすぐ右手に架かる橋を渡り、土佐くろしお鉄道の荷稲(かいな)駅方面に進み、線路の手前で

左折してしばらく線路に沿って西に進んでいきます。6km程の区間は、国道沿いと少し離れた旧道の

2つの道があります。もちろん旧道を歩きます。実はこの区間は高速道路が未完成の為、国道を通る

車の量が一気に増えています。

線路沿いの道

土佐くろしお鉄道の線路に沿って進む細い道ですが舗装されていて、車も通らないので快適に歩いて

いけます。横を伊与喜川が流れていますが、少し濁っているような感じです。ですが魚はたくさんいます。

伊与喜駅の手前にある市野々橋を渡って国道56号に合流し、再び国道の歩道を南に進みます。

程なく土佐くろしお鉄道の伊与喜駅に到着。11:50。駅で一休みです。

駅の中をのぞいてみると時刻表があり、普通列車の本数が1日9往復に増えています。JRの運行区間

の窪川駅迄は5往復でした。ここは土佐黒潮鉄道の運行区間の為、本数が増えていたのでした。

少し本数の増えた列車時刻表

その先の歩道橋を渡ると、遍路道は国道を離れ山中への山道となります。道端にかなり古い標柱と

石仏がありました。石仏には花が手向けられていました。

古い標柱 古い石仏と献花

その先で道が大きくカーブしていましたが、ショートカットする道があり、そちらを通りました。急坂でした

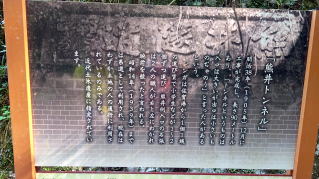

が距離は短く、3分ほどで登る事ができました。すぐ目の前にトンネルがあります。これが「熊井隧道

(くまいずいどう:ずいどうとはトンネルのこと)」です。12:15到着。

実は、今日のルート上にあるここを歩くことを楽しみにしていました。

この隧道は、明治38年(1905年)12月に工事が完成し、長さ90メートルあり、まっすぐで入口から

出口が見えます。出口は小さな明り取りのような大きさで、このため、その当時初めて隧道を見た人は

「トンネルというものは入口は大きいが出口は小さいものぢゃのう」と言ったという話が伝えられています。

トンネルの入口にある案内看板には、 「トンネルを作るのに使われたレンガは、佐賀港から1個1銭の

運び賃で小学生などが1~2個ずつ運び、熊井側入口の石張は2人の職人が右と左にわかれ腕前を

競ったと言われている。昭和14年(1939年)までは県道として利用され、現在では、わずかに地元の

人の通行に利用されているのみである。」と書かれていました。

説明板

写真でわかるように、隧道手前の擁壁も当時のまま残っており、迫石、扁額、隅石、帯石、笠石、要石

など全てを見ることができます。土木学会選奨の「土木遺産」に指定されているそうです。手掘りの箇所

も多く見られ、造るのは大変だったと思います。

確かに、いまや地元の人どころかお遍路さんかしか通らないトンネルですが、感慨深く通らせていた

だきました。5分間見学しながら通過しました。

熊井隧道

熊井トンネルを抜けると、いきなり高速道路の工事現場に出ました。先程迄の雰囲気台無しです。

先程の熊井隧道とは比べ物にならないほど大きな坑口です。完成後、このトンネルの名前はできたら

熊井トンネルではなく熊井隧道としてほしいものです。先人に対する敬意をこめて。

工事現場の横を通り抜けたとき、サイレンが断続的に鳴り響き、懐かしいB’zの楽曲「ウルトラソウル」

が流れ始めました。「まさか曲の中のドンの所で発破しないよね?」と冗談半分に話していたら本当に

カウントダウンが始まり、まさに曲のその所で発破が行われたようです。

実際には爆音が鳴り響くとなりませんでしたが思わず笑ってしまいました。

線路を渡り、線路沿いの小道を下っていきます。線路はいくつもトンネルを越えています。ここ鉄路を

敷くのは大変だったでしょう。なのに今は利用者が減り、存在が問われています。寂しい限りです。

出発してから18km歩きました。ようやく「道の駅 なぶら土佐佐賀」に到着しました。12:35。お腹が

ペコペコです。

ここ佐賀の港はカツオの漁獲高日本一に何度もなっている「明神丸」という有名な船の拠点で、明神

水産株式会社は藁焼きカツオのたたきを冷凍で全国に届けたり、高知市内で直営飲食店を経営している

ことでも有名です。もちろんカツオをその場で藁焼きしてくれて、できたての「カツオのタタキ」を食べる

ことができるのです。

高知県民が観光客にオススメする飲食店とメニューを選ぶ「高知家の食卓県民総選挙2014」で総合

第1位にも輝いたそうです。当然ここで昼食です。外せないが「カツオのタタキ」です。

カツオのたたきを粗塩で味付けしたのが、高知独特の食べ方「塩たたき」で、黒潮町特産のしめじの

天ぷらと、さらにかつおのそぼろまでごはんの上にてんこ盛りにしたのが、「黒潮カツオ丼」です。私は

こちらをいただきました。藁焼きしたカツオの表面の香ばしさと粗塩の組み合わせは絶妙で、ごはんが

進みました。ですが、カツオを食べ慣れてきたのでしょうか?前評判程の味ではなかった気がします。

黒潮カツオ丼

ちなみに、道の駅の名前についている「なぶら」とは、魚が群れをなして水面で波を打たせている様子を

言うそうで、魚の群れのようにお客さんがたくさん来てくれることを願って名付けられたそうです。

ついでですが、ここには「カツオたたきバーガー」や「カツオほぐしおにぎり」等、カツオを使ったいろいろ

な料理があるそうです。まさにカツオワールド全開です。(ただ、今日はカツオバーガーは売っていません

でした。)

食事を済ませ、一休みした後13:15出発です。この時点で今日の予定距離の27kmのうち、2/3の

18kmを歩きました。あと9kmです。

道の駅は町はずれにあり、町の中心にある土佐佐賀駅迄は1kmほどあります。特急が停まる駅なの

で立ち寄ってみましたが見事に無人駅でした。13:25。一応すれ違いができる島式2面のホームでした。

駅は町の中心かと思っていましたが、中心はもう少し海寄りになっていました。

土佐佐賀の中心街は海岸がすぐそこ。津波避難タワーが高くて6階建てのビル位ありました。

駅の先で、先幌山の中で道の隣を流れていた伊与木川の橋を渡ります。もうすぐ先が河口で、この時

は上げ潮で上流に向かって流れていました。セイゴでしょうか?大きな魚が群れを作っていました。

鹿島が浦へ到着。13:50。海が綺麗です。沖の鹿島が景色のポイントになっています。

ここまでしばらくの間ずっと山の中の道でしたので海を間近で見るのは土佐久礼を出て2日ぶりです。

鹿島が浦と沖の鹿島

右手に佐賀公園駅が見えてきました。佐賀公園駅の前は土佐西南大規模公園になっています。

13:55に土佐西南大規模公園に到着。

国道のすぐ近くに展望台とベンチがありますので立ち寄ります。黒潮が打ちつける大海原の大展望が

楽しめます。南西に目を向けると、目指す足摺岬が遠くにかすんで見えました。沖合いにクジラが泳いで

いるのを見ることができることもあるそうです。今日は見れませんでしたが、ぜひ足を運ぶことをお勧め

します。

展望台から水平線が見えます。本当に丸いです。とても1枚の写真には撮り切れないので3枚に分け

ましたが、この迫力は伝えきれません。

左に遠く室戸岬が見えています。あそこを歩いてきました。右に足摺岬が見えています。あそこまで

行きます。

遠くに室戸岬が(肉眼では見えるのですが) 丸い水平線

遠くに足摺岬(肉眼では見えるのですが)

ひと休みして出発です。次の土佐白浜駅に14:30到着。かなりの高台にある駅で、登のが大変でした。

ですがその分ホームからの眺めは良かったです。

土佐白浜駅のホームから

この時丁度下り電車が到着しました。今夜の宿のある次の駅の有井川駅迄は約5km。この電車に

乗れば数分でつきます。でもそういう訳にはいきません。国道に戻り歩きます。(正直乗りたかったです。)

この先で、道は一旦鉄道路と分かれて、井ノ岬の途中まで進み、右に90度曲がり、井の岬トンネルを

越えると有井川駅の手前で鉄道と合流。再び海岸線の道となります。

2kmほど歩いたところに「灘公園」があります。ここでも休憩します。15:20着。ここにも遍路休憩所

の案内マップがありました。右手にはこれから通る井ノ岬が見えています。10分ほど休憩。

遍路休憩所の案内井ノ岬 (途中でトンネルで横断します)

伊野漁港の手前に10体ほどのお地蔵様がまとめておかれていました。おそらく各地にあったものを

まとめられたのだと思います。

安置されたお地蔵様

鹿島が浦から浮鞭までの間、海岸沿いの遍路道が続きます。その距離は約12kmあり、美しい

海岸線を見ながらの道中は楽しいです。ここからの遍路道沿いは民宿銀座と呼ばれているそうで、

道路沿いに宿や宿の看板が林立しています。

この付近は、ひたすら海沿いを歩きます。この雰囲気は、室戸岬までの国道55号線を思い出します。

ですが、周りに人家やお店があり、その点は大きく違います。

やがて320mの井ノ岬トンネルに到着。手前に「土佐入野松原へのみち」と書かれた標柱がありました。

土佐入野松原へのみち」と書かれた標柱

トンネルには安全帯があるのですが、すぐ近くを車が走るので結構怖いです。

トンネルを抜けた後、国道横の店で買い出しをして国道を離れ町中の小道を歩いていたら、通り

かかったおじさんから御接待で一人1個ずつ文旦をいただきました。先程「文旦をどこで買おうか」と

話していたのが聞こえたのでしょうか?有難く頂きました。

今夜の宿の「民宿高浜」は有井川駅の200mほど手前にがあります。無事に到着です。16:10。

流石に27kmは歩き甲斐がありました。

この宿は目の前が太平洋です。以前に室戸岬の手前で泊まった「民宿徳増」とよく似ています。

違うのは、ここは周りに人家が沢山あることです。ですが部屋からの眺めは同じ、海の眺めが素晴らしい

です。

おかげで水平線に沈む太陽を見ることができました。夕日の沈む方向に入野松原と四万十川の河口

がありますその先に遠く(約50km)足摺岬が霞んでみえていています。「ついにここまで来たのだ。」

という思いがふつふつとこみ上げてきます。「まだまだ遠いなあ。」という気持ちを隅に押しやっています。

あと2回であの先端までたどり着けます。

↑

矢印が足摺岬 沈む夕日(入野松原と四万十川河口)

この宿の食事はタイ料理です。魚の鯛ではありません。タイ王国(Thailand)のタイです。この宿の

奥様がタイの方で本格的なタイ料理を味わえました。

(私はガオマンガイを食べました。以前シンガポールで食べたチキンライスによく似ていました。柔らかく

炊き上げた鶏肉と、鶏の旨味をたっぷり吸いこんだジャスミンライスが絶妙でした。)

ガオマンガイ

海の幸の食事が続いていたので思わぬ異国料理に驚くと同時に新鮮さを感じました。当然満腹になり、

お酒も進んで大満足の食事となりました。(ビールは日本の物でした。出来ればタイのお酒があると

よかったのですが。)

ちなみにこの宿は洗濯機・乾燥機とも無料。その上御接待で冷蔵庫に入った水とスポーツドリンクを

もらえるという親切な宿でした。

夕食後に部屋でくつろいでいたら防災無線の包装が始まりました。津波の避難訓練のようです。

そういえばここに来る途中でも看板や会場の準備などをしているところがありました。11月5日は

「世界津波デー・津波防災の日」でした。19:00から訓練スタートというかなり実践的な設定でした。

災害が昼間に起こるとは限りませんから。

そうこうしているうちに眠たくなり、21:00前に就寝。

4日目

朝5:00に起床。今日は6:36発の電車に乗り、伊野駅まで向かわねばなりません。なぜかと言うと、

一旦土佐入野駅に向かい、高知行きの特急あしずりに乗ります。この時間に乗らないと今日の行程を

歩く終えることができません。

朝食は抜きでと考えていたのですが、なんと朝食を朝5:30から提供していただけることになりました。

これも有難い御接待でしょう。おにぎりにホットサンド、フオーのスープという和洋タイ折中の朝食を有難く

頂きました。

和タイ折中の朝食 民宿高浜

夜明けの足摺岬を見て宿を6:20に出発。有井川駅に向かいます。

宿のすぐ近くに国道56号線があったのですが、夜は全く車の音がしませんでした。

夜明けの足摺岬

5分かからずに有井川駅に到着。寒いです。上着を着ます。予定通りの6:36発の列車に乗り、

土佐入野駅に向かいます。列車はワンマンカーです。

有井川駅 土佐黒潮鉄道のワンマンカー

土佐入野駅に到着。6:47。駅はログハウス風の良い建物なのですが、当然無人駅で焼き鳥屋と

ケーキ屋さんに占領されています。次回に備えてコインロッカーがないか見ましたがありませんでした。

土佐入野駅

高知駅行きのあしずり4号に乗り、7:07に出発です。

途中、3日間をかけて歩いた須崎から有井川間を車窓から眺めながらの乗車となりました。途中で

昨日は見ることがなかった四万十川を見ることができました。名物の朝霧もかかっていました。

四万十川(窪川駅の手前) 朝霧

伊野駅に8:45に到着。タクシーで前回歩き終えた仁淀川大橋の北詰まで向かいます。

9:00に到着して遍路開始。34番種間寺に向かいます。ここでも防災無線がかかっていました。

国道から県道279号線を歩きます。すぐ仁淀川の堤防に上がります。残念ながら河川敷に木が立ち

並んでいて川面は見えません。

堤防の上の道を10分ほど歩くと「春野10景 新川お大師堂」という建物がありました。弘法大師を

祀っているようです。

春野10景 新川お大師堂

この大師堂の左横から堤防を降りて町中に入ります。ここでずっと探していた「50円自販機」をようやく

見つけました。初日から3日間捜しても見つからずに諦めかけた最終日にあるのが憎いです。

この辺りの名物?50円自販機(全部が50円ではありません。)

堤防から5分ほどの所に小さな橋があります。橋のたもとに看板があり、この橋は「涼月橋」という

由緒のある橋でした。

涼月橋 説明板

ここは新川川における水運の起点で、「新川の落とし」と呼ばれているそうです。水路の片側が石敷き

のスロープになっており、ここで物資を落として舟に積み替え、浦戸湾を経由して高知城下に輸送して

いたのだそうです。かつては数多くの商人で賑わっていたそうで、傍らには水路を整備した「野中兼山」

を祀る春野神社が鎮座しています。

新川の落とし 説明板

この辺りの標柱は逆打ちの種間寺への案内も記されています。他の箇所ではあまり見かけなかった

ので何かわけがあるのでしょうか?

遍路標柱

ここから種間寺までは江戸時代に作られたという、水路沿いの道を歩きます。この水路の水は仁淀川

から取水しているのできれいな水です。

周辺の水路沿いの道は「あじさい街道」と呼ばれていて6月には道沿いに紫陽花の花が満開になる

そうです。見てみたいものですがこの時期では残念ながら無理です。

田園地帯の中の、のんびりとした風景が続きます。約2kmを歩いて34番種間寺に9:50到着。

田園地帯の真ん中といった所にお寺が建っています。

この寺にも山門がなく、石段もありません。何よりもうれしいです。境内に駐車場があります。駐車場も

広いです。

外から見た種間寺

一番奥にある伽藍は、昭和45年の台風で壊れ、その後に再建されたそうでどれも新しく、本堂はコンク

リート製です。

コンクリート製の本堂 記念写真(逆光でした。)

ですが、この寺の歴史は古く、6世紀までさかのぼれるそうです。大坂の四天王寺建立の為、百済

(現在の韓国西南部)から招かれた仏師が、帰国途中で四国沖で嵐に遭い、避難した時に薬師如来像

を刻んで祀り、その後弘法大師がその像を本尊にして諸堂を開創したそうです。

そのため、薬師如来がご本尊で子育て観音が祭られていて、安産祈願で訪れる方が多いそうです。

底の抜けた柄杓がたくさんあります。これは、安産祈願をした方に授けられ、出産後に奉納されたもの

だそうです。

観音堂の隣の松は、「枝垂れ赤松」という名前で、樹齢200年を超え、鹿児島県から福岡県を経て、

ここに2回目の移植をされたという、変わった経歴の松の木だそうです。

もう一つ、この寺の名物?としてあるのが本堂横にある「手水鉢」です。

この手水鉢は、延宝5年(1677年)に造られたことがはっきりと刻されている年代物で、この地域では

最古のものとして高知市の有形文化財に指定されています。水を溜める部分が正六角形に彫られて

おり、特徴的な形をしています。(写真を取り損ねました。)

大師堂 子安観音堂

修業大師像

この種間寺の名前の由来は、弘法大師が、唐から帰国した際に持ち帰った五穀の種を、寺の周りに

蒔いたことからだそうです。現在もお寺の周囲は田畑に囲まれていますが、その当時も農業が盛んに

おこなわれていたのでしょうね。

境内の外になりますが、通夜堂があるそうです。お寺で受付をし、鍵を借りて使用するのだそうです。

実際に見てはいませんが、シャワースペース有り、シーツ交換をしてくださる寝具有りと、管理も行き

届いた安心な通夜堂を用意して頂いているそうです。私達はホテルや民宿を利用していますが、低予算

で遍路をしている方には大変ありがたい施設です。

33番雪蹊寺に向かいます。10:10出発。距離は6.3km程ありますが、この区間も平地ですので、

快調なペースで歩けると思います。何とか12時までには着きたいものです。

平地の場合、1本道だとよいのですが、道が曲がっていたり枝分かれする箇所が多いとランドマーク

が見つけにくい所だと迷ってしまいます。逆打ちだと標識が少ないのでさらにです。この区間がまさに

それでした。

最初は県道27号線を進みますが、その県道自体が結構曲がりくねっています。それでも県道を歩いて

いるうちは良かったのですが、2kmほど進んで県道を離れてからが大変でした。

種間寺から2km地点にあった大きな案内標識

左折して甲殿川に架かる橋を渡り、小さな川沿いを進みます。そこから田園地帯の中を歩きます。

正しい道を歩いているのかどうかわからないので、どうしてもスピードが鈍ります。

地図と景色を見比べ、標識を捜しながら進みます。途中でコスモスが咲き乱れているところがありま

した。そういえば第1回の遍路で吉野川の川中島でもコスモスを見ました。

満開のコスモス

やがて新川川に架かる新川川橋を渡ります。(「新川川」が正しい名前です。)

川沿いを進み、やがて県道278号線に辿り着きました。後はこの道を進めば自動的に?雪蹊寺に

着けます。

県道278号線の標柱

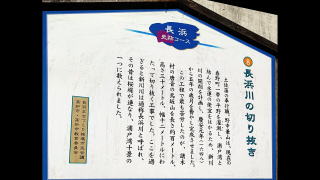

この辺りの新川川は人工的に作られたものです。新川川の本流から先程通ってきた山の中を切り

開いて浦戸湾に注ぐようにしたそうです。川の横に「長浜川の切り抜き」という説明書きがありましたが、

諸木村の唐音の鳥坂山を長さ100m、高さ30m、幅12mの切通の水路を掘る「唐音の切り抜き」と

いう大工事だったそうです。

完成した水路は、灌漑用水として、また水運に役だったそうです。

説明書

1時間半ほどで雪蹊寺に到着しました。11:35着。

この寺は、徳島の11番藤井寺とともに八十八ヶ所では数少ない臨済宗の寺です。その経緯を簡略

して紹介すると、「開創後、一時廃寺となっていたこのお寺を、戦国時代に四国を制覇した土佐の武将

の長宗我部元親が後援し復興した経緯があり、元親の宗派の臨済宗から住職を招いたことで臨済宗

のお寺となったとのことです。その後、長宗我部家の菩提寺になり、元親の法名「雪蹊恕三大禅定門」

から寺名も「雪蹊寺」と改められました。」だそうです。この寺には山門がありません。もう一つ、石段も

10段程でした。

本堂 大師堂

ちなみに、現在の高知市の中心地は「高知城」がある地域になっていますが、江戸時代に入るまでは、

海沿いの港もあるこの雪蹊寺近くの地域が中心だったそうです。この後に行く予定の「桂浜」の北部の

丘陵地帯に元親の居城「浦戸城」があったそうです。

山門の代わりになっている石柱の柱の横には山頭火の「人生即遍路」の言葉の石碑があります。

境内は町中の寺としては広く、本堂に向かってまっすぐ参道が続いていて、本堂手前で左に90度

曲がった先に納経所があります。

正面奥にどっしりとした構えの本堂があり、右手に大師堂があります。本堂は平成16年に建て替えられ

たそうで、見事な曲線を描いた真新しい瓦葺の屋根の瓦が美しく輝いていました。

本尊は、運慶作の薬師如来像です。

入口付近の参道の左側にこの寺を再建した山本太玄老師胸像・太玄塔が並んで建っています。

山本太玄とその弟子の山本玄峰のエピソードから眼病治癒に御利益があるそうで、祈願に多くの方が

訪れているそうです。

戦国大名の長宗我部元親の菩提寺だった関係で、現在もその御霊が祀られています。また、安産祈願

の安産地蔵もあります。こちらも祈願の方が多く訪れているそうです。

この雪蹊寺にも遍路が宿泊可能な「通夜堂」もあります。私達は宿泊しなかったのですが、情報では

施設は充実していて、納経所で受付をする形式なので一人遍路でも安心して利用できるそうです。

お寺の境内では高知特産品の直売所がありました。境内でこれだけ大規模に物品を販売をしている

お寺は少ないです。それだけ地元に密着しているという事なのでしょう。

12:05に出発。今回はこの寺が最後となります。ですがまだ少し歩きます。この後は県営渡船に乗り

浦戸湾を渡って前回打ち止めとした「カツオ舟」に向かい食事をして空港に向かいます。

まずは河口に向かい歩き出します。船着き場までは1,5km程なので少し早いのですが、この付近の

喫茶店などはすべて日曜は休みです。船着き場には自販機とベンチくらいはあるでしょう。

寺を出た辺りは細い道を抜けます。道端に花が咲いていて綺麗です。案内標識がありますが、当然

雪蹊寺を案内しています。逆打ちはこうしたところが難点です。

余談ですが、この長浜の商店街には「竹村食堂・中華麺 ちゅうにち/元祖」のお店があるそうです。確か

28番大日寺手前の香南市赤岡付近を歩いているときに「中日そば」という看板がありました。その時

は食事の時間ではなかったのでスルーしてしまいました。高知駅前の日曜市では材料を打っているのも

見かけました。この竹村食堂のご主人が赤岡で食堂を営んでいたときに考案し、それが赤岡周辺の他店

にも広がっていった、いわゆる「元祖」がこのお店なのだそうです。今回も食べませんでしたが、どういう

ものかというと、うどんだしに中華麺を入れたものだそうです。中華麺の「中」と日本のうどんの「日」で

「中日」と名付けたのだそうです。B級感(というよりC級?)漂う料理は機会があれば挑戦してみたいと

思います。

新川川に沿って真東に進みます。雪蹊寺付近では10m程だった川幅がどんどん広くなり、最後は50m

程になりました。寺から20分程で河口に到着です。

県営渡船の乗り場に向かいます。古の遍路道は、当然浦戸大橋はなかったのでこの湾を船で渡り

ました。弘法大師が乗ったかどうかはわかりませんが、昔からある交通手段ということで、(記録による

と明治時代から運航されていたそうです。)渡し船は歩き遍路公認になっているそうです。れっきとした

県道278号線の一部でもあります。

調べたところ、渡し船は1時間に1便あり、おまけに無料。是非乗りたいと思いやって来ました。

長浜埠頭にある「梶ヶ浦渡船場」に12:25に到着。出航迄には30分ほど時間がありますが、予想通り

自販機とベンチはありましたので腰掛けて待ちます。

今日の朝食は5:30。現時刻は12:30。お腹が鳴っています。チョコレートと缶コーヒーを飲み、空腹

を紛らわします。

時間つぶしに河口の水面をのぞいてみました。黒鯛と思しき大きな魚が泳いでいました。

12:55に乗船開始。乗ったのは私たちの他にはバイクのおじさんと自転車の高校生の2名でした。

県営渡船の乗り場 先端にいるのが乗った船(見にくいですが)

ちなみにこの船は舳先が両方にあり、操舵装置が前後についているそうです。方向転換せずに

両方に進める船だそうです。

渡船

乗船時間はわずか5分で浦戸湾を横断します。浦戸大橋や高知市内方面がよく見えました。

対岸の種崎渡船場に本当に5分で到着。こちらからは地元の方は10人以上乗り込んでいきました。

遍路の方も4~5人ほどいたようです。地元の方達以外のメインの客層はお遍路さんのようです。

浦戸大橋 浦戸湾上からの高知市内方面

県道14号線を東に進みます。余談ですが、ここは30年以上前に、ツーリングで来た時に通りました。

その時は、四国1周ツーリングで、名古屋から和歌山、フェリーに乗って徳島へ、徳島から室戸岬経由

で高知市に来ました。(若き日の思い出です。)それまでは晴れでしたが、夕方から雨で桂浜は雨の中

で夕日は見えず、翌日は暴風雨で丸1日の滞留を余儀なくされ、その翌日は小雨の中を宿の関係で

そのまま宇和島に向かったため、足摺岬は行けずじまいでした。雨の中をひたすら走ったため、

ここから宇和島迄の区間は通っただけで、何も見ていない状況です。

その後、高知には数回来たのですが、何故か桂浜と足摺岬には行けなかったので、前回は桂浜を

見ることができ、大満足しました。

港から1,5km程で「カツオ舟」に到着。13:25。すっかり遅くなったと思っていましたが、お店は満員で

外にも並んでいます。この時刻にこれだけ盛況なのはやはり味が良いせいでしょう。前回ここで食べた

カツオとシラスの半々丼は美味しかったです。今回もここで腹ごしらえです。幸いほとんど待つ事はなく、

入店できました。

今日もやはりカツオとシラスの半々丼をいただきました。前回と変わらず美味しかったです。

カツオ船

時間がありましたので、隣のお土産物屋さんい入店。昨日もらえたクーポン券を使い、お土産を買う

ことができました。

予約していたタクシーが到着して乗車。空港に向かいます。

空港で次回の遍路の約束をして解散。機上の人となりました。乗った飛行機は満員。前回の5月は

空席があったのにと思うと、次の12月はともかく、来年の遍路計画は宿と飛行機の予約がポイントと

なりそうです。

これで第8回の遍路旅を終了します。空港で次回の計画の概要などを話して解散。機上の人となりま

した。