前日

今回は、三人とも前日に各地を出発し、夜遅くに三宮駅で集合。なぜ三宮駅に集合したかと言うと、

今回は神戸港からの夜行の船旅で、翌日朝に高松港に上陸する行程で計画したからです。

私は三宮に一番近いため、一日休みを取り、熊野古道紀伊路の大阪市内を歩きました。

(詳細は山酔会のHP熊野古道紀伊路Part1(天満橋から住吉神社をご覧ください。)

三宮駅に18:00に到着。流石に神戸一の繁華街、三宮の駅前は賑やかです。駅前の温泉で

汗を流し、ITOHさんと合流。5月以来の再会を祝して駅前で軽く1杯。

21:30過ぎに三宮駅の駅前でMATSUMOTOさんが合流。こちらは6月以来の再会を祝して軽く乾杯。

その後神戸港まで歩いて移動。「ジャンボフェリー」という船に乗ります。神戸港~高松港間の航路が

あるのを今回初めて知りました。これまでに大阪や神戸から九州への船旅は何度かしたことがあります

が、瀬戸内海航路は他にもいろいろあり、今後四国への移動に選択肢が増えました。

ジャンボフェリー(上手く全景が写せませんでした)

神戸港発1:00、高松港着5:15という深夜便ですが、0:30に乗船できましたので4時間くらい

は眠れそうです。

ツーリスト席という、1部屋をカーテンで5人分に仕切った部屋が取れましたので、横になってすぐに

就寝。

1日目

流石に熟睡という訳にはいきませんでしたが、横になって寝られましたので休めました。

5時に起きて下船の準備をします。と言っても服を着たまま寝ましたので、顔を洗って靴を履くくらい

です。

予定時刻より15分遅れて5:30に高松港の岸壁に接岸。無料のバスで高松駅に向かいます。

10分で到着。駅の近くのうどん屋で朝ラーならぬ朝うどんを食べる予定でしたが本日は休業。残念

です。他の店は7時からなので、諦めてコンビニで食料を買い、列車内で食べます。

6:04発の特急しまんと1号に乗ります。列車は特急ですが2両編成です。始発駅で、2両のうち

1両半が自由席ということで問題なく座れました。というよりガラガラでした。

マリンライナーといしづち しまんと

早速食事です。コンビニのサンドイッチですが十分美味しかったです。食事の後、流石に昨晩十分に

眠れなかったのか、座席で転寝しました。

高知駅での乗り換えなしの直通で須崎駅まで向かいます。9:00に到着。高松から3時間は長いです。

でも次回の土佐中村や宿毛はさらに遠いです。次回以降の問題点です。

今回の遍路の出発地点はここからです。前回打ち止めとした、高知市南部の32番禅師峰寺から

4km程歩いたところにある「かつお船」というお店まで逆打ちします。

心配していた天気は何とか晴れてくれました。

須崎駅は特急が停まる駅なので大きな駅を想像していましたが、小さな駅で駅前は閑散としていました。

店舗らしき建物はほぼ全部閉まっていました。昔は賑わっていたのでしょうが・・。

ところが、少し進むと国道に向かう道はりっぱなもので、道路横にある小川の周りが遊歩道になって

いて、めがね橋が掛かっています。周りには大きな店舗もたくさんあります。駅前だけを見て、随分

さびれていると思いましたが、こちらがメインストリートでした。最近は駅周辺よりも国道路沿いが栄えて

いるところが多いです。

ですが、町中には古いですが風情のある家も多くあり、歴史のある街だとわかります。

途中にあった旧家

須崎の町中を2km程歩きます。土佐新荘駅の近くに別格二十霊場の第五番札所大善寺があります

ので、こちらを打ちます。

前方の小山にお堂が見えてきました。あそこが大善寺でしょう。9:25着。

ところが、その手前の4階建てのビルに「大善寺」の文字が見えました。これがお寺?と首をひねり

ましたが、ここは「有善会館」で、納経所と関係者のお住まいも兼ねているようです。お寺は建物の隣の

先程見えた山の斜面にありました。今までに40ほどお寺を打ちましたが、この様なビルに納経所が

あるのは初めです。

大善寺は海上の安全を祈るべく須崎港を見下ろす小山にあります。境内からは海が望めるように建て

られていました。25番津照寺と似た感じです。街中の限られた立地をフルに使い、コンパクトな造りです。

大きくて荘厳なお寺も多いですが、これはこれでアリかなと思わせるお寺でした。

大善寺

ですが、そのために参道は急な石階段を登ります。大師堂は道路のすぐ横にあるのですが、本堂は

小山の上です。早速修行です。

この寺は弘法大師が水難防止の祈願をしたのが寺の起こりとされています。この付近の海岸線は、

「土佐の親知らず」と言われるほどの難所だそうです。寺の参道の石段の途中には2体の弘法大師像

が海を見守っていました。

参道の大師像が見守る海

本堂 境内(狭いです)

境内は狭いですが、須崎の町と須崎港を一望できました。

余談ですが、このお寺の境内にはモノレールがありました。先程の有善会館の3階から本堂の横まで

設置されていました。乗りませんでしたが、身体の不自由な方の為?それとも荷物搬送用?尋ねれば

よかったのですが、関係者の方はいませんでした。

もう一つ余談ですが、この寺は四国三十三観音(第十四番札所)でもあるようです。

モノレール

打ち終わって寺から県道沿いを北に向かって歩きます。10:00出発。須崎の駅に戻ると遠回りになり

ますので最短距離で歩きます。

近くにある土佐新荘駅から須崎駅まで列車を利用しようかとも考えたのですが、土佐新荘駅は特急が

停まらないため、列車の本数が1日5往復しかないのです。この時間には走っていませんでした。

5分ほどで須崎名物鍋焼ラーメンの店の前を通りました。「まゆみのラーメン」というテレビ番組で何度も

紹介されている店です。流石に時間が早いのでまだお店は開いていません。食べるのは次回にしたい

と思います。

道沿いに自販機があったのですが、なんと値段が50円から。驚きの安さです。ここ以外にも多数

ありました。

50円~自販機

大善寺を出て30分ほど歩くと大間駅に到着。時刻は10:30。朝が早かったのでここで食事にします。

「得得うどん」というチェーン店です。徳島でも1度食べました。さすがに四国、チェーン店でもうどんは

十分美味しいです。

昼食

食事を済ませて先に進みます。11:00出発。

ここから横浪港に向かうルートは2つあります。1つは海岸線沿いを進む「横浪遍路道」。もう一つは

山沿いを歩く「仏坂遍路道」、私達は「仏坂遍路道」を進むルートを選びました。

案内書によると、「仏坂遍路道はもうひとつのルートに比べるとアップダウンはありますが、高知県の

ルートでは数少ない山の雰囲気を感じることができる風情のあるルートですのでオススメです。」との事

です。27番神峯寺で十分に山道は十分堪能しましたが、確かにその後は平野部が多かったです。

横浪遍路道はここから右に曲がり、県道23号線を進みます。仏坂遍路道へはまっすぐ県道314号線

を進んで次のJR多ノ郷駅の先で踏切を渡り、高速道路の下をくぐります。11:25。

くぐった所にある交差点から前方に山並みがあります。一番左の矢印の所がこれから向かう仏坂の

峠です。

↓

仏坂峠で越える山並み

ちなみにこのあたりで順打ちだと累計歩行距離が400kmになります。八十八カ所歩き遍路の全行程

の1/3を踏破したことになるのですが、今回は逆打ちで歩いていますので、少し足りません。

今回の行程だと桂浜に着いた辺りが相当しますので、桂浜で万歳をして400km走破を祝う予定です。

この付近に英語の案内標識が多くありました。徳島ではいくつかあったのですが高知に入ってからは

見た記憶がなく、久しぶりに見ました。

英語版の案内票

市街地を出たのか、道の周りの住宅が少なくなり、周囲が山になってきました。舗装されてはいますが

どんどん山の中に入っていく道を進みます。途中の新川橋の先に大きな石碑がありました。「元治2年」

と書かれています。西暦だと1865年、確か途中で江戸時代最後の元号の慶応元年に改元した年です。

その頃はこの土佐も大変だったでしょうね。

石碑

道沿いの川の水はきれいで、小さな魚がたくさん泳いでいました。糸を垂れたら簡単に釣れそうです。

さらに進むと川に架かった橋のたもとに大きな仏坂不動尊の案内看板がありました。11:55着。ここ

から1kmと書かれています。目の前に見えている所が峠でしょう。標高は140mですが、現在地点が

60mなので80m登るだけです。暑いので上着を脱いでTシャツ姿になりました。

仏坂不動尊の案内看板

12:05にスタート。15分ほど緩やかな登り坂を進むと番外霊場「仏坂不動尊 光明峯寺(ほとけざか

ふどうそん こうみょうみねじ)に到着。12:20着。

光明峯寺

このお寺は、弘法大師がこの地の山の中を進んでいたときに大空に紫雲がたなびき、諸仏が現れた

ため、感激して目の前にあった岩に触れると、岩に不動明王が現れたという伝説が残っています。

その岩は「岩不動」と呼ばれていて境内の外のお堂にあります。確かに写真の通り、お不動様らしき

模様がある自然石で、誰かが刻んだものなのか、自然の造形なのか、判別がつきませんでした。

岩不動

この岩の下には、こんこんと水が湧いていて、霊水として知られているそうです。このお堂は無人なの

ですが、きれいに整備され周囲は庭園のようになっています。今日も地元の方々が手入れをされていま

した。地元の方に親しまれている霊場なのだと感じました。

打ち終わって先に進みます。岩不動のお堂のすぐ横に石段があります。石段の先は地道になって

います。そして最後は石畳の道という3変化の道を10分弱登ったでしょうか?かなりの急坂でした。

仏坂峠への石段 ここにも英語の案内板

登り切った所からは、先程打った仏坂不動尊が眼下に見えました。

その先で林道に合流。すぐ先が標高140mの仏坂峠です。木立に囲まれ景色は全くありません。

標識すらありません。座る所もないので先に進みます。

峠の案内板

峠の先は舗装された道で車も走っていました。

のどかな山の中の舗装されたゆったりとした下り坂を下っていくと木立が途切れ、前方が開けてきます。

道しるべがあります。峠への案内でした。この辺りは巡打ちの方が道に迷いやすいです。そのせいか

道しるべの案内板が沢山建てられていました。

道しるべ

ここから約3km程道路を歩きます。程なく道の横にビニールハウスや人家が現れました。ビニール

ハウスには2mほどある植物が育成されていました。尋ねてみるとミョウガだそうです。食卓で見る

ミョウガとは全く違うものでした。ミョウガはどこの部分を食べているのでしょう。高知県は農産物が

豊富で、このミョウガの生産量は全国1位だそうです。そのシェアはなんと93%だそうです。

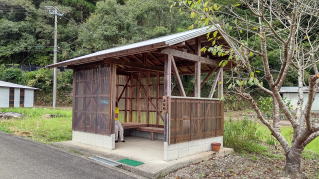

遍路小屋がありました。軽く休憩です。

遍路小屋

右手に海(正確には入江)が見えてきたら、横浪遍路道が右から合流(順打ちだと分岐)しました。

合流点の標識

そこから100mで横浪の港に到着。13:40。大善寺からの約9kmを約3時間で歩きました。やはり

峠越えは時間がかかります。

現在歩いているのは、巡打ちだと36番青龍寺から37番岩本寺に向かう区間になります。この区間は

ルートが3つあります。1つは青龍寺から横浪半島を走る「横浪黒潮ライン」を歩く道。かなりアップダウン

があるそうです。その代わり景色は良いそうです。

2つ目は、浦ノ内湾北側の海岸沿いの遍路道を歩く道。こちらの方が距離も短く、アップダウンも少なく

歩きやすいそうです。

最後の1つは今回利用する、海の遍路道を利用する方法です。船を利用できるというので、最近では

こちらを歩く方が多いようです。この船に乗る区間は、「海の遍路道」と呼ばれており、古来から利用され

ていて、正式なルートです。というのは、昔はこの付近は道路が整備されていなかったため、船でこの

浦ノ内湾を渡るしかなかったそうです。弘法大師も船で渡ったそうです。

実は今回逆打ちで歩いたのはこの船を利用するためです。すでに船は出航の準備をしてスタンバイ

していました。急いで乗り込みます。

巡行船

横浪港から埋立港までは浦ノ内湾を約11kmの船旅です。洋上の古道と呼ばれている巡航船で、

所要時間は1時間程で運賃は620円。この区間を歩くと海岸線の曲がりくねった道となり、12kmを

約3時間かかりますので、時間と何より体力の節約になります。

浦ノ内湾内は、横浪半島で太平洋と隔てられていて、波もなく穏やかな航海ができます。俗にいうベタ

なぎでしたので、乗り心地はとても良かったです。湾内にはいけすがいくつもあり、真鯛が養殖されて

いるそうです。海上釣り堀にもなっていました。前方に宇佐大橋が見えてきました。この後渡ります。

船内 波をかき分けGo

いけす 宇佐大橋

無事に約1時間の船旅を終わり、埋立港に到着。14:40。下船し、歩き遍路を再開します。船の

おかげで約12kmをワープできました。海の旅もなかなか楽しかったです。何せ貸し切りでしたから。

埋立の乗り場(逆打ちなので降り場)から宇佐大橋に向かいます。私達は逆打ちなので、宇佐大橋に

向かって進めばよいので問題なく歩けましたが、この付近は順打ちだとわかりづらいので、気をつけない

と港を行き過ぎてしまうようです。目印は「有限会社 武市水産」で、この水産加工場の裏側海沿いに乗り

場がありますが、県道からは直接見えません。見逃さないように注意が必要です。

500m程歩くと、宇佐大橋に到着しました。14:50。近くのコンビニに寄り道して15:15渡り始めます。

ここは以前は渡し船で渡っていたそうですが、現在は長さ645mの宇佐大橋が掛かっています。

この橋は途中で大きく左に曲がっている珍しい橋でした。

宇佐大橋

ですが、この橋を渡るのは一苦労です。橋が高いところにあるため、かなり登らないといけません。

渡っている途中で、橋の上から下を見ると川のように流れています。地形か潮流の関係でしょうか?

明日は大潮なので小さいですが渦を巻いています。そのせいか水は濁っています。

橋は意外と長くて渡り切るのに10分近くかかりました。15:25に対岸に到着。

宇佐大橋を渡ってすぐの井尻集落入口に「旧へんろ道」と書かれた旧遍路道の案内標識が立って

います。

旧遍路道の標識

手持ちの遍路地図によるとこのまま海岸線沿いの車道を行くことになっていますが、事前に調べた情報

では、この道は井尻から竜の集落に向かう標高約100mの「竜•井尻峠」越えの全長1.2kmの旧青龍寺

道遍路道です。海岸伝いの県道よりショートカットできます。

遍路地図にも載っていない遍路道に興味を惹かれました。往路はこのまま海岸線の道を進み、明日

この旧遍路道を歩くことにしました。

海岸沿いの道をまっすぐ進み、しばらく歩いたところに竜の浜「ドラゴンビーチ」に出ました。ちなみに

この辺りの地名が「竜」というようです。道路沿いにシュロの木の並木があります。南国ムード満点です。

その先に「四国の道休憩所」があります。トイレもあり、眺めも良いです。ここで一休みです。

ドラゴンビーチとシュロの木の並木

休憩所からさらに300m程歩いたところに今夜の宿「土佐龍温泉 三陽荘」があります。15:40着。

お遍路さんの宿としてとても有名で、日帰り入浴も可能だそうです。その上、玄関前には無料の足湯

もありますので立ち寄りで疲れを癒していくのもよいと思います。この温泉も弘法大師が開削したと言わ

れています。

三陽荘 五色浜

先に宿泊の手続きをして荷物を置いて軽荷で36番青龍寺に向かいます。15:50出発。

宿の前には五色浜があります。遠く見えているのは室戸岬の方向です。あそこからこちらを見た時、

「足摺は遠いなあ。」と思ったのですが、今日その手前まで来て、室戸を見ています。本当に良く歩いた

ものです。

宿からすぐのところに看板があり、県道から右手の道に入ります。

少し進んだ所で分岐があり、右に進むと先程の「竜•井尻峠」に向かいます。明日通る予定です。

今は左に進みます。程なく左手に見えてきた学校は有名な明徳義塾高校です。野球やゴルフの強豪校

として有名です。

ちなみに大相撲の横綱だった朝青龍はこの高校にモンゴルから相撲留学していたのですが、四股名の

朝青龍の青龍はこの36番青龍寺から付けたのだそうです。もう一人ゴルフの松山英樹さんもここの

出身者です。

その先に池があります。調べたところ、この池は蟹ヶ池といい、かつて絶滅危惧種のベッコウトンボ

が生息していたとのことです。現在は生息が確認されなくなったそうです。

蟹ヶ池を通り過ぎると、道の右側に四国88カ所の石仏が置かれています。この石仏は10mくらいの

間隔で置かれています。あっという間に23番薬王寺迄来ました。実際の遍路もこんな風に簡単に回れ

るとよいのですが。

程なく第36番札所の青龍寺に到着しました。16:05。

石仏が並ぶ参道を進むと仁王門があります。その先に高知県の寺の名物?の石段です。仁王門

から本堂への170段の長い石段が続いています。朝青龍も高校時代にこの石段を登って体を鍛えて

いたこともあるそうです。

仁王門 170段の石段

仁王門をくぐり石段を登り始めると左側に小さな滝と水子地蔵があります。この滝の所は修行の行場

だそうです。

滝と水子地蔵

仁王門の左手の高台に鮮やかな朱色が見事な三重塔があります。山腹の緑と三重の塔の赤の対比

がとてもきれいです。

三重塔

石段を登り切ると、36番青龍寺の本堂に到着。16:15着。

この寺は、弘法大師が当時の唐の都であった長安にあった青龍寺で真言密教の修行をし、その秘法を

授かったので、報恩の為、帰国して同じ名前の青龍寺を建立しようと、長安の青龍寺から仏具の独鈷杵

を東に向かって投げました。日本に帰国した弘法大師が、この地で老松の木にその独鈷杵が留まって

いるのを見つけ、ここに寺を立て名前を青龍寺としたそうです。(イチローも足下に及ばない強肩です。)

本尊は波切地蔵で、これは、弘法大師が海で嵐に遭い難破しそうになった時、不動明王が現れて宝剣

で海を切り開き、難を救ったそうで、その時の不動明王の姿を刻んだ物だそうです。そのため、海上交通

安全の信仰の篤い寺だそうです。その為、ここに奉納される絵馬は船を描いたものが多いそうです

本堂は唐破風向拝の重厚な造りです。正面の龍の彫り物が見事です。迫力があります。本堂に安置

されている波切不動は弘法大師が刻んだもの(絶対秘仏)で、今も航海の安全、豊漁の信仰を集めて

います。寄木造りの愛染明王像(鎌倉時代の作・重要文化財)も安置されています。

鐘楼門と多宝塔 本堂 波切不動明王像

もう一つ、弘法大師が長安から投げたという独鈷杵も納められているそうです。

本堂の右には、六角形の薬師堂があります。本堂と大師堂の間には浪切不動明王の石像がいらっしゃ

います。舟で使うロープを両手に持たれています。

本堂から反時計回りに境内を歩くと、屋根の作りが重厚な大師堂を経て、西国三十三観音の石仏が

あります。一旦石段を下りて納経を済ませます。

仁王門の横にある納経所で御朱印をいただきました。納経所の横に大師像があります。この像の

お顔は優しい顔立ちです。納経所の先に鐘楼門と多宝塔があります。ここも堂宇の多いお寺です。

この寺の奥の院・独鈷山不動堂は少し離れたところにあります。距離はともかくかなり登山をしないと

いけません。時間もすでに17:00近くなっていますので体力的にも時間的にも無理と考え、断念しました。

ちなみに、この院の所が弘法大師が唐から投げた独鈷杵がたどり着いた地といわれています。

今日はこれで打ち止めです。宿に向かいます。「土佐龍温泉 三陽荘」まで戻ります。

ほんの10分で宿に到着。実はこの温泉も弘法大師が開削したと伝えられています。ただ、温泉は

地下1,700mから汲み上げた源泉を使用しているとのこと。流石の弘法大師も1,700mを杖では

掘れないでしょうね。早速入浴して汗を流しました。この宿は立派な建物で、食事も美味しく、2階の窓

からの景色もよく温泉もよかったです。温泉らしい温泉といったらよいでしょうか、お湯の色が黄金色で

しょっぱい味でした。宿代がいささか高かったのですが、まあ仕方ありません。

余談ですが、この宿は建物内に仏間があり、遍路用品も販売されていました。

窓からの景色 宿内の仏間

夕食は海の幸満載の料理でお酒も進み、大満腹となりました。土佐の夜を満喫し、爆睡しました。

2日目

朝6:00に起床。早目に寝ると早起きになります。朝風呂を楽しみ、朝食も美味しく頂きました。

7:20に宿を出発。天気がいささか心配ですが何とか夕方まで持ってほしいものです。

昨日渡った宇佐大橋の先まで打ち戻しです。(遍路は原則打ち戻しはしないことになっていますが、

この区間は戻ってもよいのだそうです。弘法大師も戻ったそうですから)。

ですが、私とMさんは旧遍路道の「竜•井尻峠」を歩く事にしました。Iさんは海岸の道を打ち戻ります。

玄関を出て砂浜を少し歩いて昨日の道に戻ります。分岐を右に進むと途中で道の両側にコンクリート

製の門柱が立っています。ひょっとして青龍寺の結界かな?とも思いましたが何も書いてありませんで

した。

峠の入口に到着。7:25。地道を登り始めます。最初はいきなり急坂の道が続きます。結構な高さまで

登っています。ほとんど山登りです。「海岸線を歩いたほうが良かったかな?」と思いましたが、やはり古の

遍路道は通ったほうが良いでしょう。急坂は300mほどでひと汗かきました400m地点からはなだらかな

道になります。

登り口の案内標識 丁石 距離表示

登り坂

100mごとに距離標識が建てられています。これは目安になって助かりました。

これまでにもありましたが、開けた砂浜が続く海岸ならともかく、昔は歩きにくく天候に左右されやすい

磯の海岸には道を造らず(造れず)、山を越えるのが普通だったのでしょう。

その先に丸太で作られたベンチがありました。かなり老朽化していましたが何とか腰掛けられました。

ですが、ベンチの所からは前方が開けていて、美しい土佐湾の眺めを見ることができました。

これから向かう仁淀川の河口の橋が見えています。(実際に渡ったのは1つ上流の橋)その向こうに

見えているのは桂浜でしょうか?(調べたところその通りでした。)

ベンチ 土佐湾(中央の岬の向こうが桂浜)

道脇にはいくつかの石仏や丁石、お墓もありました。道端にたたずむ遍路墓は天明4年(1785年)

の記載があります。歴史のある古道であることが良く分かりました。「青龍寺まで1,200m」の看板

がありました。

遍路墓 丁石

その先に看板があります。ようやく峠に着いたようです。看板には、登ってきた竜から680m、これ

から下る井ノ尻まで520mとなっていました。

峠の看板

峠から先はどんどん下っていきます。かなりの急傾斜です。途中で石垣が組まれたところもありました。

木の根が張り出し、崩れかかっていました。これだけの石垣を組んで道を作ったのですね。

古い石垣(この上が遍路道です)

15分ほどで下り切り舗装路に出ます。7:55。ようやく峠の反対側の出口(入口)に着いたようです。

坂自体は急な道でしたが、道の周りなどは良い雰囲気の古道でさほど辛さは感じませんでした。むしろ

遍路地図にも乗ってない古道を歩くことができて良かったです。

旧へんろ道登り口

峠の入口からは舗装された道路で、そのすぐ先に井尻マリーナがあり、新型のヨットなどが停泊して

います。古の雰囲気から一気に現代に引き戻されました。

住宅の中の道を5分ほどで県道に戻り、宇佐大橋を渡ります。橋の中央で振り返ると、今越えてきた

竜•井ノ尻峠のある山があります。写真中央の鞍部を越えてきました。

↓

手前が入江 矢印が峠

橋から下を覗いてみると底まできれいに見えていました。

今歩いている県道23号は横浪半島を走る県道47号線と併せて別名を横浪スカイラインと呼ばれて

います。

橋を渡り終えたところが宇佐の町です。道沿いのコンビニでIさんと合流。8:15着。20分くらい

待たれたそうです。この旧遍路道はあまりショートカットになっておらず、上り下りの分だけ余計に時間

がかかったようです。

合流して出発です。宇佐の港が右側にあります。この港は、あの「ジョン万次郎」が船出した港です。

出身地の足摺岬の土佐清水市の方が有名ですが、実際に暮らしていたのはこの港なのだそうです。

港には大小多くの漁船が停泊し、今も漁業の町です。

宇佐はローマ字で書くと「USA」となります。そのせいでしょうか、町中の看板にわざわざ「USA」と書か

れたものがいくつかありました。

この宇佐の町の北側に塚地峠への入口があります。ここで再びIさんと別行動になります。Iさんは県道

を歩き、塚地トンネルを進みます。私とMさんは峠に向かいます。

県道から町中を抜けていきます。案内看板があり、峠の入口に到着。8:50。

案内表示 中央の窪んだ所が峠

道の横にかなりの水量の用水路があります。

入口には看板と杖立があり杖がたくさん置かれています。有難く使わせていただきました。看板には

「塚地峠1,3km」と書かれています。

通行止めの看板が建てられています。7月の台風で土砂崩れがあったそうですが、他の方のブログで

8月末には通れた書かれていましたので自己責任で進む事にしました。

峠への登り口

最初は緩やかな坂道です。道は舗装されています。上部に2か所ほど堰堤がありましたのでそこを

造るために道を整備したのでしょう。

30分ほど舗装路を登ります。道の横には沢があり、その辺りには石積みで整地されている箇所が

ありました。その石垣はまるでお城のような大きなものです。おそらくこの川が生活用水だったので、

水を確保するために造られたのだと思います。

右側が石垣 石畳の道

道の周りにはいくつもの石仏があります。切通しもいくつかあり、開削した苦労が感じられます。

舗装路から地道に変わった所には巨石が祀られており、弘法大師の石仏と共に磨崖仏が刻まれて

います。これも帰ってから調べたのですが、この磨崖仏の一部には中世仏像の特徴が見られるそうです。

四国遍路が庶民に広まり一般化するのは江戸時代に入ってからなので、この道はそれよりも古い時代

より信仰の道として利用されていた可能性が高いとのことです。丁石の1つに「文化元年(1804年)」

と書かれていました。

石仏や遍路墓

入口の通行止めの看板に影響でしょうか?歩いている人が少ないようで、道には何カ所も蜘蛛の巣が

張られていました。先頭のMATSUMOTOさんがまともに顔面に蜘蛛の巣のシャワーを浴びてしまいました。

足元を見ながら歩いているのでどうしても顔の前がおろそかになります。途中で雪上ラッセルの要領で

先頭を交代。私は2本の杖の内1本を顔の前にかざして進みました。3箇所ほど蜘蛛の巣がありましたが

この方法で防げました。杖が思わぬことで役立ちました。

「あと500m」の看板の先に大きな石垣がありました。上部は平らになっています。かつては茶屋でも

あったのかなとも思います。すぐ下に川も流れていますので。

この看板が100mごとに建てられていて非常に助かりました。それから先ほど登った「竜•井尻峠」も

ここも逆打ちで歩いていますが、案内板がしっかりとあります。珍しいと思います。

前方に石垣

昔は峠付近には必ずと言ってよいほど茶店がありました。最近読んだ本に、「茶屋は実は見張り

所の役目があり、役人が隠れて見張っていた。」というものがありました。確かにそうかもしれません。

必ずこの前を通ったのですから。

その先に竹で作られたベンチがありました。が、休まずに進みます。

途中のベンチ

峠の手前ですが展望所がありました。9:15着。樹木の間から景色が広がっています。宇佐大橋と

宇佐町、第36番青龍寺のある横浪半島の先端と先ほど歩いてきた道筋が一望できました。下の写真

の中央の右側の赤い橋が宇佐大橋です。

逆打ちではなく順打ちだとこれから向かうところが見られてさらに良かったことでしょう。景色を見ながら

一休みです。

展望所のベンチ 眺望

宇佐の海岸線と横浪半島の間に海が入り込んで内海を形成していて、「横浪三里」と呼ばれています。

宇佐から横浪半島の付け根まではクネクネと曲がる陸路を辿ると約14kmあります。舟で移動できて

よかったです。

宇佐湾の入り組んだ海岸線の地形と、横浪半島の山の地形とのコントラストがとても美しいです。

その向こうの太平洋の眺めが素晴らしいです。昨日打った青龍寺の近くにあった旧国民宿舎の建物が

見えています。あそこから歩いてきたのですね。

景色を見ながら5分休憩して、再び登りだします。ほんの5分ほどで峠に到着。9:25。木々に覆われ

て見晴らしはあまりありませんが、看板がいくつもつけられています。当然ながら宇佐の街や36番青龍寺

へのものが多いですが、1つだけ35番清瀧寺を案内したものがありました。それに従い下る道を進み

ます。

ここでIさんからlineが入り、すでに塚地峠の反対側に着いたとの事。さすがにトンネルを抜けると

早いです。先に進んで土佐市の中心地で待っていただくように連絡して先に進みます。

塚地峠

手やり石という名前のとおり、石に手で進む方向を示しています。

実は、峠からはハイキングコースが設定されており、15分ほど歩いたところにある大峠展望所からの

展望は良いとのことでしたが、先程景色は見れましたし、Iさんも待っていますのでパスします。

峠から先は道幅も広くよく整備がされていて石畳で風情がある道です。切通しも数か所あります。

峠の先の石畳の道

この道は、かつて港のある宇佐からカツオや塩を運ぶ重要な道だったそうです。ここを多くの人が荷物

を担いで通ったのですね。峠の反対側に比べると道幅が倍以上あり、整備の状況にも差があります。

何か理由があるのでしょうか?