前目

今回の遍路の出発地点は、高知県東部の伊尾木駅からです。毎度のことながら区切り打ちは、この

移動に要する時間がもったいないです。GWあたりにまとめて10日間位歩いてみたら効率が良いと思い

ます。ただ足が持ちこたえてくれるかという心配がありますが。

ですが、前回の高知県と徳島県の県境に比べると随分早く着けるようになりました。また、私は飛行機

が利用できるようになり、格段に便利になりました。自宅から3時間で高知まで来れます。

今回は岡山前泊で高知に向かうためJRを利用します。個人的趣味の為、新大阪駅から500系の新幹線

を利用して岡山入りです。明日朝が早いので今日はどこにも出かけず、早寝しました。

大阪から乗った500系

1日目

朝5時半に目が覚め、ホテルで朝食をいただき、荷物を担いで急ぎ足で岡山駅に向かいます。

すでに沖縄県は梅雨入りし、昨日・一昨日と警報級の大雨の予報が各地に出たため、心配しながら

旅立ったのですが、幸い被害が出るほどは降らず、今日は曇りです。

岡山駅のホームでIさんとMさんと合流します。3月以来の再開です。

何故ここでの再開かというと、お二人は昨日21時過ぎに東京を発車するサンライズ出雲・瀬戸という

夜行寝台特急でここまで来られたからです。

実は、少し早めにホームに来たらそのサンライズ出雲がまだ停車していました。出発が遅れているよう

です。おかげで写真が撮れました。その後、松山行きの特急しおかぜを写真に収めることができました。

今後、愛媛県に入った時に利用する列車です。

サンライズ出雲 しおかぜ 南風

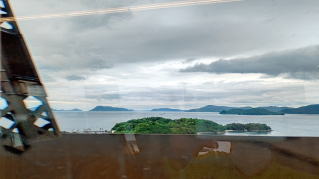

7:08発の始発の特急南風に乗ります。新型の2700型の気動車は快調に走ります。瀬戸大橋を

渡るとき朝日を期待しましたが、曇天で太陽は見えずでした。ですが瀬戸内海の景色を楽しめました。

車窓からの瀬戸内海

高知駅の手前の後免駅で下車。ここで土佐くろしお鉄道ごめん・奈半利線に乗り換えます。この鉄道

の車両はすべて沿線の名所などがラッピングされていて、カラフルです。

前回打ち止めとした伊尾木駅に向かいます。10:34に到着。遍路開始です。

土佐くろしお鉄道ごめん・奈半利線のラッピング列車

でもその前にいきなり観光です。駅から5分の所に「伊尾木洞」というところがあります。この洞窟は

300万年前の地層が隆起し周辺が海だった頃、波の浸食により出来た天然の海食洞で、高さは約5m

幅は約3mで全長は約40mほどあります。その洞窟を抜けた先には、シダに覆われた渓谷が400m

にわたり続いていて、「もののけの世界」さながらの神秘的な空間が広がっています。まるで数万年前の

時代にタイムスリップしたかのような景色が見られるそうです。

また洞の壁には貝の化石が見られるところもあります。この洞窟周辺の壁面と、その先の渓谷のシダ

植物は40種類以上あり、その多様性から国の天然記念物に指定されています。

伊尾木洞の入口 浸水中

ところが入口に着くと巡路は水浸しです。昨日の雨のせいか洞窟の天井や壁から雫が滝のように流れ

落ちてきて、通路はほぼプール状態です。とても長靴でなければ歩ける状態ではありません。コロナの為、

長靴の貸し出しも中止だそうで、入るすべがありません。諦めて遍路をすることにしました。

なかなか面白いところだそうなので、また機会があれば来たいと思います。

10:45スタート。予定より30分早く遍路開始です。

国道ではなく旧道を歩きます。すぐ先に渥美清さんの石像がありました。「寅さん地蔵」だそうです。

実は平成8年にこの地で男はつらいよの第49作「寅次郎華遍路」が撮影される予定だったのですが、

渥美清さんが急逝されたため、幻となりました。そのため、平成9年に記念に建てられたそうです。

フーテンの寅さん地蔵の像

旧道を1km程歩くと安芸川橋に到着。周りはビニールハウスが建ち並び、ナスやトマトを栽培していま

した。橋を渡ると安芸市の中心街に到着です。12:00着。

かなり大きな町です。区切り打ちなのであまり実感はないのですが、徳島を出てから久しぶりの街

(「町」ではなく)という感じです。端から端まで2km以上ありました。

この安芸町には「安芸の野良時計」と呼ばれる、明治30年(1897年)に設置された野良時計が今も

時を刻んでいるそうです。この時計は地主の畠中源馬という方が、100年以上前に村人のために独学

で時計を研究して造ったそうです。

もう一つ、ここは三菱グループの創始者岩崎弥太郎氏の故郷で、生家も記念館として残っているそう

です。国道に表示が出ていました。ですが、どちらも遍路道から離れたところにあり、両方見学に行くと

+2時間ほどかかってしまいます。残念ですが今回はパスしました。

国道の表示

もう一人、ここは昭和初期に活躍した作曲家「弘田龍太郎(ひろたりゅうたろう)」氏の出身地でもあり

ます。名前をご存じない方もいるでしょうが、代表曲には「甍(いらか)の波と雲の波~~~」の文部省

唱歌『鯉のぼり』、「春よ来い、はやく来い」の『春よこい』があり、幼児への音楽教育にも尽力した方です。

初めに「今回は市街地周辺を歩く旅」と書きましたがこの安芸駅から赤岡駅の手前までの区間は海岸

沿いの道です。そろそろお腹が空いてきましたが、もう少し先まで歩きます。

橋を渡った所から国道の西側の旧道を歩きます。旧市街地らしい静かで落ち着いた街並みが続きます。

数件、前回の遍路で奈半利の街でも見かけた「いしぐろ」造りの家を見かけました。

いしぐろ造りの家(喫茶店)

旧道を30分ほど歩くと町の北端の「カリヨン広場」に到着です。ここは旧土佐電気鉄道安芸線の終着駅

だった「安芸駅」の跡です。敷地内にはカリヨン時計が建ち、鉄道駅であった事を物語るモニュメントが

あります。

カリヨン広場

モニュメントではなく現役で使われているのが、写真の丸型赤ポストです。

懐かしい丸型赤ポスト

少し長くなりますが、日本の郵便の歴史から。

『日本で郵便制度が始まったのは明治4年(1871年)で、このときに日本で最初のポストも誕生しました。

当初は木製の簡易なものでしたが、明治34年(1901年)に火事に強い鉄製の赤色丸型ポストができま

した。こポストを「赤色」に塗ったのはポストの位置をわかりやすくするため、かどを丸くしたのは通行の

邪魔にならないようにという理由からだったそうです。

昭和の戦時体制下では物資不足のため、コンクリートや陶器など、代用の資材を用いたポストが出現

しましたが、昭和20年(1945年)に終戦をむかえ、再び鉄製ポストが製造され始め、全国的に普及した

のが丸型赤ポスト「正式名称郵便差出箱1号(丸型)」です。』

その後、ポスト内に収集袋を吊り下げることにより効率よく回収できる「角型ポスト」が開発されたことに

より、昭和45年(1970年)に丸型ポストの製造・設置が終了し、現存する丸型ポストは全国で5000~

6000基だそうです。(日本のポストの数は10万基)私のような昭和を知っている世代にとっては昭和の

歴史を感じられる物です。子供の頃は道端に普通にあったのですが、最近では地元で見ることはなくなり

ました。四国に来てから何度か見かけます。

もう一つ安芸市の名物?はプロ野球の「阪神タイガース」です。毎年春のキャンプを「安芸市営球場」

で行うことでも知られており、2月には全国の「虎党」が多数訪れて賑やかになるそうです。

球場には「歓迎阪神タイガース」の文字がありました。

「土佐くろしお鉄道」には阪神タイガースデザインの電車が走っています。

安芸市営球場 と 阪神タイガースデザイン列車

カリヨン広場の先には安芸漁港があり、この区間は国道55号線沿いを歩きます。500m程歩いた

港の北の端に目をひく看板を発見。ちょっと不気味なキャラクターの案内看板です。「新鮮な安芸獲れの

ちりめんじゃこをお届けするじゃこ!!」「安芸のお魚&野菜料理が美味しいじゃこ!!」の文句とともに

目を引きます。

目を引く看板

この看板の所を左折して海方向に道を曲がると、そこに株式会社安芸水産の直営の「安芸しらす食堂」

があり、獲れたて新鮮な「どろめ丼」を頂けます。11:55着。

どろめというのは水揚げしたての生の状態のいわしの稚魚で生シラスのことです。それをご飯に乗せた

ものです。これを食べるためにここに来ました。シラスをゆでたちりめんじゃこはよく見ますが生は珍しい

です。近くの港に水揚げされる場所ならではの料理です。

ところが駐車場には10台ほどの車が停まっていて、店に入ると満席で6組が待っていてその後です。

15分ほど待ちましたが、なかなか席が空かず、いつまで待たされるかわかりません。そのうえ今日は

どろめが入荷していないようです。残念ですが諦めて少し先にある別の店に向かうことにしました。

他の方のHPによると、この丼を食べるためにわざわざ安芸市を訪れる価値があるそうで、「お遍路され

ている方には遍路道沿いの好立地ということも有りますので是非食べていただきたいと思います。」と

書かれていましたが、休日は満員という大敵がいました。

また、またどろめは漁の状況によって入荷がない場合もあるそうなので、食べられた方はラッキーという

状況なのだそうです。

ちなみに、先程不気味と表現したキャラクターですが、調べると、名前は「ちりめんドンちゃん」、なんと

「やなせたかし」さんがデザインした物でした。不気味とは思いましたが、そのインパクトに引きつけられて

しまいましたので、これも巨匠のなせる業なのでしょう。

国道を1km程歩くと、国道の脇に「お接待の木」というのがありました。文旦の木で「実のなる木なので、

お遍路さんどうぞ」と書かれた札が立っていましたが、時期が遅く、もう文旦の実はありませんでした。

お接待の木はこの後もう1本ありました。

御接待の木(文旦)

前回3月に遍路した時に文旦を買って帰り食べたのですが、八朔ほど酸っぱくなく上品な甘みもあり

美味しかったです。親戚に渡したところ、「もっとないですか?」と言われたほどです。今回、もし最終日

に売っていたら買う予定です。

安芸食堂から約1kmの地点にある「磯ずし」という店に入りました。12:30着。店名には「すし」と

付いていますが普通の定食屋さんでした。「田舎寿司」というものを売っていました。食べませんでしたが

1個50円とお値打ちでした。この地域の名物なのでしょうか?食事も美味しかったです。満腹になり先に

進みます。12:50にお店を出ます。

国道に「桂浜33km」の看板がありました。私達は今回桂浜の近くまで行くのですが、高知市の東側を

ぐるっと回るルートですので、50km以上歩く事になります。

ここから海岸線のサイクリング道路を歩きます。夜須町まで14km続いています。車が通らないので

安心して歩けます。自転車専用といっても、道幅は4mほどの舗装路で歩行者と併用です。自転車の方は

20台位に追い抜かれたりすれ違ったりしました。高低差もなく快適に進みます。荷物がなければもっと

快調に歩けるのですが。

サイクリング道路

実は、このサイクリング道路はもともと土佐電鉄安芸線の軌道跡です。大正時代に開業したのですが

1971年に廃線となりました。その後、2002年7月1日に、日本最後のローカル新線(JRから移管

されたものは除く)として開業した土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線にその軌道跡は利用されましたが、

このあたりは海岸線に近すぎるので、山沿いや高架に路線を変えたため、この付近の軌道跡は使わ

れず、それをサイクリング道路にしたそうです。

最近、鉄道の廃線跡を歩くのが静かなブームになっているそうですが、ここは道路としての実用性も

兼ね備えています。この道も駅の跡や鉄橋の跡などを想像しながら歩けます。短いですが、古いトン

ネルもあり、通り抜けられて楽しかったです。

その先に番外札所「八流山極楽寺」という、海岸の断崖の岩場にあり、弘法大師が修行した場所が

あるはずですが、見当たりませんでした。

道中の遍路小屋

その先に御殿ノ鼻と呼ばれる岩場があり、そこを越えて赤野橋を渡り、さらに500mほど歩いたところ

に「赤野自動車休憩所」があります。13:40着。

この休憩所は、他の方のHPに「遍路道から離れた高台にあるため、うっかりすると通り過ごしてしまう

ので十分に注意が必要。」と書かれていたので、目印の階段を見逃さないように注意しながら歩きました

ですが、サイクリング道路から建物が見え、簡単に見つかりました。

赤野自動車休憩所 休憩所からの眺め 右側の緑が琴ケ浜松原

休憩所からは、素晴らしい大海原が広がっていて最高です。北側にはこれから歩く琴ケ浜松原の緑が

見えています。3kmくらいの松林が続いています。

休憩所の建物もイタリアの世界遺産の村アルベロベッロ風?で印象的でした。トイレもあり、国道からも

入れるので車が5台ほど停まっていました。

余談ですが、ここで累計歩行距離が300kmを越えました。八十八ヶ所歩き遍路の全行程1200km

の1/4を走破しました。

10分ほど休憩して出発です。赤野休憩所からは高速道路の工事の為、サイクリング道路が通行止に

なっていました。ですが、国道を1.5km程進むとまたサイクリング道路に戻れました。

鉄道の高架をくぐってすぐの所に「赤野遍路接待所」がありました。飲み物の御接待等が置かれていま

した。壁一面に色紙や諺が書かれた物が貼り付けられています。遍路人形も置かれていて、暗い時に

来たら少し不気味ではないかと思いました。

赤野遍路接待所

赤岡の駅の横を14:10に通過。快調に歩いています。この当たりは樹木で日差しがさえぎられ、涼し

くて助かります。

和食の駅を14:30に通過。快調に進んでいます。1時間で5km近く歩いています。

さらに進んで、浜辺の横に出ると琴ケ浜松原へ到着。名前の通り砂浜と松原が続いています。その松原

の中をサイクリング道路が通っています。

松原の中のサイクリング道路

14:35に琴ヶ浜野外劇場という大きな建物と駐車場がある所に到着。休憩します。その建物の屋上

が展望台になっていて、登ってみると砂浜と大海原が広がっています。

この周辺は海水浴場になっているそうです。室戸岬からここまでは断崖や岩場の海岸線でしたが、ここ

からは砂浜が続き、同じ土佐湾でも別の風景です。

砂浜と海岸線

約4km程続く松原の中の道を歩きます。波音が響き海と砂浜を眺めながらの歩きは快適です。

車が通らないのがありがたいです。

ついつい海岸線や砂浜・松原に目が行きますが、この道沿いには、珍しい海水プールがあったり、

坂本龍馬の妻「お龍」の銅像があったりします。写真が「お龍」と妹「君枝」の銅像です。沿線にある

「芸西村」が妹の嫁ぎ先で、龍馬の死後、お龍は一時的にここに滞在していたそうです。銅像二体が

似すぎていて、どちらがどちらなのかわかりません。(多分左側の方だと思います。)

「お龍」の銅像

その他に「山頭火遍路日誌」という石碑があるはずなのですが見つけられませんでした。俳人種田

山頭火は乞食をしながら遍路をしたそうです。徳島から出発して、高知、そして松山で終の住処となる

家(一草庵)を見つけ、生涯を終えたそうです。遍路をやろうと思った時にいくつかの本を読みましたが、

その時に「山頭火遍路日誌」を読みました。山頭火は、5・7・5調に囚われない「自由律俳句」の名作を

たくさん作ってます。「分け入っても分け入っても青い山」という句は大変有名で、私も大好きな句です。

この句の意味についていろいろな解釈があるそうですが、実際に山の中を歩かないと浮かばない句

だと思います。

その他に、芸西村には歩き遍路さんにありがたい施設があります。

まず1つ目は、遍路さん向けの善根宿の中では超有名な「善根宿 萩森(はぎもり)」です。

ここを運営している萩森さんは善根宿を運営されている方々のネットワークの中でもリーダー的な存在

のようで、私達は今回は立ち寄らなかったのですが、ここに宿泊した歩き遍路さんのHPによると「究極の

世話焼き」と表現するほど、遍路さんに対して思い入れが強い方のようです。「西分駅」近くの海岸道沿い

にあります。

2つ目は西分駅を通過して、国道55号に合流した先にある特別養護老人ホーム「ウェルプラザ洋寿荘」

に併設されている休憩所です。15:40着。

この老人ホームは、全国初の木造2階建て老人ホームだそうで、なかなか見事な造りで、とても環境が

良さそうな老人ホームでした。

遍路小屋には飲み物のディスペンサーを設置してくださっていて、板張りの小上がりもあり、仮眠や

一夜宿として使用してもよいようです。

すぐ先で香南市の標識があります。この辺りも市町村合併ですっかり名前が変わったようです。以前は

夜須町だったそうで、この先の「道の駅やす」はその名残でしょう。

サイクリング道路は舗装されていますので、日の当たる所は照り返しが強く、ムッとする暑さを感じます。

昨日の雨のせいで湿度が高いせいもあります。林の中の所は日陰になっていて涼しいです。

途中で2箇所トンネルをくぐりました。鉄道のトンネルらしい背の高い馬蹄形の造りです。トンネルの

手前や中は涼しい風が吹いていて、エアコンと扇風機があるようで、暑さをしのげました。

旧鉄道のトンネル

西分駅を過ぎ、夜須駅との間に手結と言う港があります。16:10到着。この港には珍しい可動橋

があります。可動橋とは橋を上げ下げして航路と道路や鉄道の両方が使えるようにしているものです。

立ち寄りましたが、なかなか立派なものでした。

ですが、少し迂回するだけで橋の両側を結ぶ道もあり、実際に使われているのかはわかりません

でした。

可動橋

快適な14kmのサイクリング道路の終点は道の駅「やす」です。本当に歩きやすく車が通らないので

助かりました。車がいないということが本当に有難いと感じました。

この道は、海岸近くを通る所もあり、民家や畑の傍を通る所もあり、古い石垣の谷のようなところを

通る所もありで変化に富んでいて楽しめました。唯一の欠点がこの道沿いにはお店がないことです。

ですが安心してください。(もう古いですね。)近くを通る国道に行けばコンビニなどがあります。

道の駅「やす」に16:20に到着。予定より10分早く着きました。かなり大きな施設でお土産や野菜

等の販売所もあります。サイクリングターミナルもあり、自転車に力を入れているのがわかります。

カフェもありますのでコーヒーでも飲みたいところですが、電車の時間が迫っていますので、トイレ休憩

だけで駅に向かいます。今日はここで打ち止めです。

駅は道の駅やすのすぐ隣です。高架駅なので階段を登り、16:48発の乗車しました。

夜須駅ホームからの道の駅やす

列車に乗り高知駅に向かいます。高知駅の構内にある、観光案内書に立ち寄り、次回以降の場所の

パンフレットをいくつか入手しました。駅前には路面電車の停留所があります。高知市は数少ない路面

電車が走っている町です。機会があれば乗ってみたいものです。

高知駅前 路面電車の停留所

今夜の宿は高知駅前のスーパーホテル高知天然温泉です。ビジネスホテルですが温泉付きです。

近くの「ながおか温泉」からお湯を持ってきているそうです。駅から5分の距離なので助かります。

荷物を置いて早速ひと風呂浴びます。お湯は良かったのですが、湯舟も洗い場も狭く、そのうえ男女

入れ替え制で時間に追われてしまい、ゆったり入浴とはいきませんでした。朝風呂もなしで、いささか

がっかりです。

宿は夕食がないので、夜は高知の町に繰り出します。名物の皿鉢料理を予約してあります。土佐と

言えば日本酒。楽しく飲みたいです。と言ってもコロナ禍の現在、ひっそりと飲みます。

食事をした店は、はりまや橋の近くです。ちなみに、はりまや橋は「日本三大がっかり」と言われて

います。その理由はぜひ現地を訪れてみて下さい。

はりまや橋にて

名物の皿鉢料理はさすがに見事でした。舌鼓を打ちました。美味しくお酒も進み、高知の夜を楽しみ

ました。

皿鉢料理 カツオのたたきファイヤー

高知市は土佐24万石の城下町だけあって活気があり、賑やかです。

江戸時代の初めに、山内一豊が入城して以来幕末まで続き、幕末にはご存知、坂本龍馬ら維新の

志士たちを輩出した街です。龍馬達が歩いていた道を、今私達が歩いているのかと思うと感慨深いもの

があります。

夜の高知城と朝の高知城

ホテルの帰る途中でアーケード街を散歩しましたがその賑やかなこと、多くの方が楽しそうに飲んで

いました。「ひろめ市場」という有名な界隈は満員御礼の状態でした。三密が心配ですぐに立ち去りま

したが、コロナが収まったら再訪してみたい所でした。

宿に戻り、疲れと酔いも手伝って爆睡しました。

2日目

6時前に起床して6:25から朝食をいただきました。少し早めに並んでプレッシャーをかけたのが

効いたのか、5分くらい早くオープンしました。朝食はバイキングでしたが美味しかったです。

昨日の夕食もそうでしたが、高知は食べ物がおいしいです。

少し時間がありますので、「日曜朝市」に出かけました。これも高知市の名物で日曜日の朝6時前から

メイン通りの4車線の半分の2車線を歩行者天国のようにして屋台が並ぶものです。色々なものが売ら

れていて、中には金魚もありました。

日曜朝市

20分くらいそぞろ歩きを楽しんで、高知駅に向かいます。7:32発の列車でのいち駅に向かいます。

余談ですが、高知駅は立派な駅舎です。これまでに見てきた他の駅がそうではないのでそのギャップに

いささか戸惑います。

立派な高知駅 まだ非電化でディーゼル車

のいち駅に7:58に到着。8:10遍路開始です。

今日はここから28番大日寺に向かいます。昨日打ち止めにした夜須駅から、こののいち駅までの

間は明日逆打ちで歩きます。

のいち駅から大日寺までは2km程です。30分で着けるでしょう。駅のコインロッカーに荷物を預けて

軽荷になって歩きます。前回、27番神峯寺の「まっ縦」を登った時、軽荷で歩く楽さを経験しまいました

ので、今日は早速実践します。夜須駅からのいち駅までの間を明日にしたのもそのためです。

今日は晴れの予報ですが、空を見ると雲が多いので念のため傘を持ちました。(これが大正解でした。)

駅から町中を抜け、途中から県道22号線を歩きます。駅から500m程の所に「龍馬歴史館」という

建物がありますが、まだ開いていませんのでパスします。ここにはろう人形が100体以上あるそうです。

ちょっと不気味かも。現在は「アクトランド」という他の施設と合わせた総合アミューズメントになっていま

した。

道中にあった道しるべと遍路小屋

県道を2km程歩いたところで道路横の看板を見つけ脇道に入ります。「この道で大丈夫か?」と心配

になるくらいの道でした。遍路マークがいくつかありましたので間違いはないと思い進みます。

県道から入った所 木に案内表示 遍路石

丁石

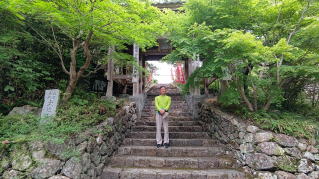

山道から民家の庭先を抜け、程なく急な石階段に到着。古い石段を登ると車道に出て、そのすぐ先に

立派な山門があります。28番大日寺に到着。8:40。

山門への石段 本堂

大師堂 石仏群

鍾堂 納経所への参道

高知県のお寺はここまで全部、山門の前に階段があります。海が近いせいでしょうか?

門をくぐり、苔むした石仏が並ぶ石段を登り切ると、門をくぐってすぐ左に鐘楼があります。正面に本堂、

その左に大師堂、右に六角堂があります。

28番大日寺は、奈良時代に聖武天皇の勅願により行基が大日如来像を彫像し、開創されたと伝え

られています。この像は寄木造りで高さが146cmもあり、四国最大級といわれています。脇仏の

聖観世音菩薩立像とともに重要文化財です。2014年に御開帳されたそうですが、通常は秘仏とされ、

今回はお目にかかれませんでした。

その御本尊がいらっしゃる本堂は、平成9年に再建されたもので、比較的新しく、屋根の反り具合が

絶妙などっかりとしたお堂でした。釘を使わずに木組みだけで建てられているそうです。

大日寺は田園地帯の中にある三宝山の中腹にある寺です。周りを大きな木で囲まれてはいるものの

標高がそれほど高くなく、建物が新しく境内も広く明るい感じなので山の中という感じがしません。

境内の右手にある納経所に進みます。納経所の手前には立派な中門があります。

納経所の門 門からの庭 庭全景

この大日寺は奈良時代の開創後、荒廃してしまった時期があったそうで、平安時代に空海がこの地

を訪れた際に地域の安寧を願って復興されたとのことです。

写真の通り、新緑が綺麗な境内でした。次の国分寺が苔寺として有名なのですが、この庭も見事な

ものでした。

余談ですが、駐車場に大型の観光バスが停まっていましたので予感はしていましたが、境内には30名

ほどの団体の方がいらっしゃいました。納経所ではツアーコンダクターの方が大量の納経帳に御朱印

を押してもらっていました。幸い窓口には二人いたので、すぐに対応してもらえました。

納経所の前から100mほど奥に進むと、この寺の奥の院があります。途中の参道は立派な造りでした。

排水対策がされていて綺麗に掃除されていました。

奥の院の建物は小さな祠でした。ここには弘法大師が楠の木に爪で彫ったと言われる「爪彫薬師」が

安置され、首から上の病に霊験あらたかと言われています。

奥の院

また、奥の院には、高知県名水40選にも選ばれている清水が湧き出ています。「大師の御加持水」と

呼ばれていて、各地からこの水を汲みにやってくる方がいるそうです。

四国遍路道には弘法大師の水に関連する伝説がいくつもありますが、治水によって地域を助けてきた

弘法大師の功績を後世に伝えるものだと思います。

ちなみに、「大日寺」は同じ名前の札所が徳島県に2寺あり、ここで3寺目になります。各県にある

「国分寺」に次いで多い同名寺になります。でも間違えることはないでしょう。

巡拝の後、境内を出て29番国分寺に向かいます。9:30出発。田植えが済んだ田園地帯を抜けます。

高知県に入ってからはずっと海岸沿いを歩いてきていますので、田園風景は久々でかなり新鮮に感じ

ました。私達は区切り打ちですが、通し打ちの方はより一層感じると思います。

駐車場の先の県道のとことに「国分寺まで8.9km」の案内標識がありました。2時間ほどで着ける

でしょう。

道中、手作り感満載の遍路標識がありました。中には個人の家の塀につけられたものもあり、遍路の

人のために色々御接待をして下さっています。

新しい遍路石 手作り看板 民家の塀の看板 カーブミラーにも

ビニールハウスがあちこちにあり、路地植えも含めてたくさんの作物が栽培されています。高知は農業

が盛んなのですね。その農業に使うのでしょう、灌漑用水がありますが、あふれんばかりの水量でした。

高知県は水が豊富ですね。農業が盛んな訳の一つでしょう。

緑色が綺麗です。戸板島橋で物部川を渡ります。9:35。橋の手前で道路が90度曲がるのですが、

その手前に「超カーブ」と書かれた看板がありました。確かにこのような急カーブは珍しいです。

物部川は綺麗な流れです。アユ釣りの方がたくさんいます。橋の上流下流合わせて100人くらいは

います。鮎よりも人の方が多いかも?ということはありえませんが、本当に多いです。(実はこの日が

この地域の鮎の解禁日でした。)この後、いくつもの川を渡りましたが、どれも綺麗な流れでした。

超カーブ アユ釣り人

橋を渡って西詰を左折。田園風景の中を進みます。遍路道は小さな集落を抜け、所々で田んぼの畦道

のような細い道を西に進みます。里道歩きが楽しめる道です。周りは水田や畑が広がり、農業王国高知

を実感します。

余談ですが、初めてたばこの木(ナス科の多年草だそうです。)を見ました。(以前にも見たことがある

かもしれませんが、たばこの木と知って見たのは初めてです。

道標 これがタバコの木(2mくらいになるそうです。)

この付近に「岩次遍路接待所」があるはずなのですが見落としてしまいました。

さらに20分ほど歩くと、「松本大師堂」があります。10:10着。この大師堂は、江戸時代に岩目家の

三代目甚兵衛という人が建立し、この地で現代まで地域の方々によって守られてきたそうです。お堂の

老朽化が進み、建て替えを検討した際に、遍路小屋も兼ねる造りとし、地域の800人の方々の寄進に

よって平成19年に新築されたのが現在の大師堂とのことです。少し離れたところにトイレもあり使わせ

ていただきました。

屋根があり、しっかりとしたベンチがあり、腰を下ろして休める所があるのは本当にありがたいです。

松本大師堂

10分ほど休んだ後、歩き始めます。JR土讃線の「野田」と書かれた踏切を渡ります。県道45号線に

合流したら右折して北へ。「へんろ石」が角にあります。

道端のお地蔵様 古い遍路石 遍路石饅頭店

その先に「へんろ石饅頭」という看板のあるお店がありました。10:55。目の前にあるバス停の名前は

「へんろ石」でした。

へんろ石饅頭という名前ですから、ひょっとすると四角い柱の形をしているのかもと思いましたが、売って

いたのは普通の丸いお饅頭でした。

ではなぜ遍路石饅頭という名前なのかというと、店のすぐ近くに明治のお遍路さん、中務茂兵衛が

建てた「へんろ石」があるからだそうです。このお店の創業が明治25年なので、中務茂兵衛がへんろ石

を建てはじめたころと重なります。そうした意味もあるのでしょうか?お店から10mほど先に大きな

へんろ石がありました。(写真なし)多分これがそうなのでしょう。

(饅頭はこの後遍路小屋で休憩した時に頂きましたが、美味しかったです。)

店を出て先を進むと道脇にぶどう園がありました。高知でもぶどうができるのですね。もっと寒いところ

でないとできないかと思っていました。

余談ですが、そのすぐ隣にもう閉鎖されていましたがプールがあり、ウオータースライダーがありました。

なぜわざわざ書いたかというと、この後高知市周辺で3箇所もウオータースライダーを見たからです。

高知の方はウオータースライダーが好きなのでしょうか?

途中、国道195号線と交差したところに「ながおか温泉」の看板がありました。昨日泊まった宿の温泉

は、ここから運んだものです。

さらに進んで国分橋で国分川を渡ると、左手の森の中に29番国分寺があります。このあたりは次々に

目印となる建物があり、景色もよく、気分も紛れてよかったです。

巡拝の前に昼食です。お寺の100m程手前にある人気の喫茶店「ログカフェコットンタイム」に入り

ました。11:15着。値段に比べて豪華でお洒落な食事でした。人気があるのもよくわかります。駐車場

に次から次へと車が入ってきて20台のマスがあっという間に埋まってしまいました。店内も満席となり、

店の外に並んでいます。早めに来て大正解でした。

ランチ デザート

店舗外観

満腹になり出発です。ほんの数分で29番国分寺に到着。12:25着。ここの石段は短くて済みました。

仁王門 仁王像

国分寺は森の中にたたずむ静かなお寺です。明暦元年(1655年)、土佐2代藩主・山内忠義が寄進

した豪壮な仁王門は二層造りで、迫力のある仁王像がおられました。仁王像の目が大きく造られていて

ぎょろりとにらんでいました。

本堂までの長い参道は、白壁と杉に囲まれた厳かな感じの道です。

仁王門から本殿への参道

境内はスギゴケに覆われた庭園になっていて杉に生える苔が特に美しいことから土佐の苔寺ともいわ

れているそうです。それから本堂は「金堂」とも呼ばれていて、茅葺き屋根の寄棟造りです。国指定の

重要文化財にもなっています。

もう一つ、大師堂の前には珍しい地蔵があります。「酒断ち地蔵」と呼ばれるものです。禁酒の願いを

聞いてくれるそうです。「我々は近寄らない方が良い。」と言うと、全員爆笑でした。

大師堂の横には石仏群もありました。

本堂 大師堂

境内全景

枝垂桜でしょうか?何本もあります。桜の季節に来れたら良かったです。また、夏には紫陽花、秋には

萩と季節ごとの花を楽しめるそうです。この寺の納経所は境内の光明殿の中にあり、中門をくぐるとこちら

にも立派な庭がありました。

納経所のある光明殿の中門 光明殿の庭

ちなみに、この寺の門前には「扇谷」という遍路用品が買えるお店がありました。この寺で29番目です

ので、そろそろ不足してくるものがあるのかもしれません。

寺の周辺は、現在では住宅地といった町ですが、中世まで土佐の国の中心地「国府(奈良時代よりその

国の政治・司法・軍事・宗教などの中心)」で下。寺は開創1,200年を数える名刹でもあります。かつて

国分寺は当時の国ごとに各地に置かれ、四国には四寺あり、四寺とも八十八ヶ所に入っています。

余談ですが、「土佐日記」で有名な「紀貫之」も土佐の国に政務を司る「国司(こくし)」として赴き、国府で

の4年間の任期を過ごしました。任期を終え、土佐から京に帰還する際の出来事に脚色を加え日記風に

綴ったのが「土佐日記」なのです。「土佐日記」は日本初の日記文学(紀行文)といわれており、ほとんどが

仮名で表現され、書き手を女性に仮託していたことが特徴で、その後の女性文学の発達にも影響を与え

たといわれています。

次の30番善楽寺に向かいます。距離は約7km、平らな道のりなので1時間半くらいで行けるでしょう。

手作りの看板

でもその前に1か所寄り道をします。国分川に沿って西に向かい、笠ノ川という支流を渡った所にある

岡豊城址という城跡を見学します。13世紀~14世紀に築城され、標高は97mと低い山にある城です

が、土佐の覇者長宗我部氏の居城でした。長宗我部氏はこの城を拠点として四国をほとんど制覇

しました。

国分寺からは田んぼの中の曲がりくねった道を歩きます。途中に看板があり、正面に岡豊城址の

ある小山が見えています。

田圃の中の遍路道 正面の山が岡豊城址

山麓から山道や階段を登りましたが、標高が100mないのだからと油断していたせいか、厳しい道

でした。流石が四国統一の拠点となった名城、一筋縄ではいきませんでした。13:00着。

残念ながら建物は全く残っておらず石垣がある程度で、天守閣跡に小さな石碑が建っています。

天守閣跡 城跡からの眺め

歴史民俗資料館が建てられています。お城と合わせてこちらも見学しました。

長曾我部元親像

遍路に戻ります。13:45出発。城跡の山から下るのですが、これが結構急な道で大変でした。おまけに

雨が降り出し気分はブルーです。前回に続いて雨の中の遍路となりました。傘を持ってきてよかったです。

ここから道が2つに分かれています。北は県道で直線の道、南は旧道や小道が続く道。どちらも距離は

変わらず、難易度?も同じです。南側の道を通ることにしました。

国分川に沿って西に向かいます。輝く水面を眺める気持ちのよい川沿いの遍路道です。ほどなく、高知

大学医学部の建物の南を通過。しばらく田園風景の中を歩くと山道に入ります。

他の方の遍路情報では、「北の県道の登りは大した事はない。」と書かれていましたのでこちらも大した

ことはないと考えていましたが、かなりの登り道でした。

途中に蒲原遍路小屋がありましたので小休止です。14:20。細い丸太を組んだ上にトタンの屋根という

造りですが、こうした小屋は本当にありがたいです。なかなか座って休める場所はありませんから。

蒲原遍路小屋

10分ほど雨が強く降りましたが、その後は小雨になり、程なく止んでくれました。

小屋からしばらく歩くと、前方に高知自動車道の高架道路が見えて来て、県道に合流。さらに500m

ほど歩くと逢坂峠を越えます。「逢坂」という名前は熊野古道にもあります。何か謂れのある地名なので

しょうか?

峠と言っても登り坂になっている県道を歩くだけで看板がなければ気づかない所です。峠付近には

工業団地や運送会社の施設が建ち並んでいます。

峠の頂上は南国市と高知市の市境にあるので、高知市の表示があります。ようやく高知の中心まで

来ました。

逢坂峠

峠を越えて少し進むと案内看板があり、階段を下りる道を案内しています。真新しい石柱があります。

案内に従って階段を降りると墓地の中を抜け、その先で住宅街を抜けて県道に戻ります。この区間の

県道に歩道がないのでこちらに迂回するように案内しているようです。

県道に合流したところで右手に看板があり左折を案内していますがこれは車用の道。歩きの遍路道は

左に少し進んで右折です。

100mほど進んだ所で右に標柱を見つけ右折。かなり細い道を歩きます。5分程で30番善楽寺に到着

です。時刻は15:00。入口に大きな十一面観世音菩薩の像が建っています。

十一面観世音菩薩像

この寺は、土佐神社(土佐一宮)の別当寺(「一宮」とはその地域で最も社格が高いとされてきた神社で、

江戸時代以前に神仏習合がされていた時代に神社を管理するために置かれたお寺を「別当寺」といい

ます。)で、元々30番札所だったのですが、明治時代の廃仏毀釈のあおりを受けて、廃寺となってしまい

ました。その後、いろいろな経緯を経て、(争いもあったそうですが)1994年に第30番札所に戻ったそう

です。一時期30番札所が2つあり、遍路の方も困ったそうですが、そのもう一つの30番札所であった

安楽寺は、現在この善楽寺の奥の院となっています。一時的に29番国分寺に移されていた弘法大師像

も、現在の大師堂に無事戻ってこられて、「厄除け大師」として特に交通安全などに霊験あらたかとされて

います。

山門も石柱もなく、そのまま寺の境内に入ります。参道の左側に納経所・大師堂・本堂と並んで建て

られています。その対面に水子供養堂・子安地蔵堂・梅見地蔵があります。本堂は新しいものですが、

大師堂は歴史を感じさせるものでした。全体的にこじんまりとした感じのお寺です。

本堂 梅見地蔵

巡拝の後、隣というか、一体になっているというか、道路を挟んで隣接している土佐神社にも参拝します。

流石に土佐一宮、木々に囲まれた荘厳な雰囲気の中に「土佐神社」が鎮座しています。由緒ある神社

です。重厚な本殿があります。そのまえの拝殿と合わせて国の重要文化財に指定されています。

NHKの大河ドラマ「龍馬伝」のロケ地だったそうで、その案内板が設置されていました。

「輪抜祓所」という杉の木が輪になったものがあります。3回くぐると厄が払えるそうなので、もちろん

やりました。

鳥居 本殿 前が拝殿

鼓楼 輪抜祓所

参拝後、31番竹林寺へ向かいます。ですが今日はこの先にある土佐一宮駅で打ち止めです。ホテル

でゆっくりしようと1本早い電車に乗る事にしました。15:18出発。ここから駅までは1.6km、急ぎ足で

向かいます。

駐車場を出てからまっすぐの道が続いています。ここは道路ではなく土佐一宮神社の参道です。(道路

は参道の右側にあります。)前方に楼門があります。これも土佐一宮神社のものです。

土佐一宮神社楼門

高知市の東側を南に向かって歩きます。遍路道中の大都会のひとつ「高知市内」を進んでいきますが

この辺りは住宅地の中といった感じで街感はあまりありません。ですが、さすがに家が多いです。

目標は前方にテレビ塔がある五台山。あの山の山頂付近にお寺があります。山は目印となって良い

のですが、このあたりの道路には遍路マークがほとんど見あたりません。こういう所もあるのですね。

この辺りは市街地で開発が進んだからかもしれません。徳島県に比べて高知県は道標が少ない気が

します。(まだ高知県は半分も歩いていませんが。)

善楽寺から15分ほど歩くとJR土讃線が前方に見えてきました。左手に土佐一宮駅があります。

駅に到着。時刻は15:37。何とか間に合いました。かなり急ぎ足で歩きました。ところが発車時刻を

過ぎても列車が来ません。4分ほど遅れて到着しました。苦笑いです。

到着した列車に乗り、のいち駅に移動します。

のいち駅に到着し、預けてあった荷物を回収して宿に向かいます。今夜の宿はのいち駅の1kmほど

先にある「土佐黒潮ホテル」です。この区間は遍路道を逆打ちする形になりますので、まだ遍路歩きは

続いています。

この宿は温泉付きの宿で早速入浴。汗と疲れを流します。かなり汗をかきましたのでお風呂はありが

たいです。温泉なのでなおさらです。ここのお風呂は大きくゆったりと入浴できました。日帰りでの入浴も

可能です。遍路道沿いにあるので遍路の利用の方も多いのではないかと思います。

夕食はホテルと同じ敷地内にある焼肉店です。土佐赤牛という珍しい牛の肉が食べられます。食べ

放題コースなので正直なところあまり期待していなかったのですが、肉もお酒も美味しく満腹になりました。

早目の就寝をして爆睡。

3日目

今日も早起きで6:00に起床。朝食を済ませ、6:55に出発。今日は逆打ちで一昨日打ち残した区間を

歩くため夜須駅に向かいます。距離は5.5km程です。1時間半あれば着くと思います。

国道55号線沿いを歩きます。交通量が多いです。ですが2kmほど歩くと香南のいちICからほとんどの

車が高知東部道路に入っていきました。この先の区間は無料なのだそうです。

おかげでガラガラになった国道沿いを歩きます。500mほど歩いて左折し脇道に入ります。その先で

赤岡橋を渡ります。

7:20に赤岡の町に入りました。国道の少し北の町中の道を歩きます。

国道の向こうに土佐くろしお鉄道ごめん・奈半利線の高架が見えています。この線路はほとんどが

高架線だそうです。津波対策なのでしょうね。

遍路小屋とその案内標識

香我美町に7:50に入りました。香我美の町中には弁天座とか絵金蔵という古い蔵を使った施設の

宣伝を大々的にやっていました。気にはなりましたが先に進みます。

かがみ駅の先で国道に合流します。400m程で国道を右手に折れ、線路の下をくぐり海岸線に出ます。

海岸線の道を1kmほど進むと「道の駅やす」が見えてきました。その北の端に8:10に到着。

「道の駅やす」は一昨日も来ましたが、時間がなく店舗の中に入っただけでした。今日はまだ時間が

ありますので、海岸の方を歩いてみました。長い砂浜が続いています。バーベキューのできる設備が

ととのったキャンプ場がありました。子供用の遊具も結構整備されています。景色もよく、ここでのんびり

キャンプでもしたいです。

浜辺 バーベキュー場

ですが今日はそういう訳にはいきません。夜須駅に向かいます。一昨日と同じようにここから列車に

乗り移動します。

夜須駅から8:22発の列車に乗り、土佐一宮駅まで乗車。駅から31番竹林寺に向かいます。

8:50に土佐一宮駅を出発。竹林寺迄は5km程ですが、小山の上なので1時間半くらいかかるで

しょう。

線路を渡り、その先で県道44号線に合流。ここから田んぼの中の道になります。道と水路が入り

組んでいますが、途中ガードレールに遍路道案内が書き込まれていました。おかげで迷わずに済み

ました。

ガードレールに書き込み

さらに500m先で上が高速道路、下が県道になっている道に合流。やく2kmほど歩くと下の瀬大橋を

渡ります。渡り終えた先に高知中央インターがあります。

その先のコンビニで昼食を買います。実は今日は昼食の店まで距離があり、少し遅くなるのでシャリバテ

にならないよう買い出しをしたのです。

ここで県道を離れ、旧遍路道に入ります。前方にこれから向かう五台山が見えています。

中央の山が五台山

旧遍路道に入ってから500mほど先で今度は線路に突き当たります。この線路は路面電車です。

私が子供の頃には日本各地に結構あった路面電車も、現在では少なくなってしまいました。

土佐電鉄御免線

余談ですが、西に向かう電車の全面表示が「ごめん」となっています。(写真はなし)これは昨日一昨日

と数回通った「後免駅」のひらがな表示なのですが、何だか電車が謝りながら走っているようでユーモラス

でした。

左折すると文殊通駅という停車場があります。駅を通り過ぎた先で右折して線路を渡り、200m程ほど

で国道「南国バイパス」に到着します。ここを越えるのですが、付近に横断歩道がどこにも見当たりません。

その代わりにあるのが「歩道橋」です。この歩道橋に遍路道標が貼り付けてあります。歩道橋が公式の

遍路道になっているようです。これまでに私達が通った遍路道で歩道橋が遍路道となっていたのは初め

てです。

歩道橋の遍路案内

歩道橋を渡ってさらに南下します。300mほど歩くと橋で川を越えます。(実際にはここは川ではなく

絶景池という大きな池というか水路でした。)

橋を渡り終えて100mほど進んで左に曲がります。ここから、住宅地の中の細いクネクネ曲がる道に

なります。案内表示を頼りに小道を抜けていきます。

住宅脇の石柱

31番竹林寺は標高144mの五台山の山頂の少し下にあります。五台山公園の緑地があり、その公園

や植物園に行くための道路も整備されていて、山上には駐車場もあります。ですが遍路道はその道路は

通りません。住宅地を抜け、最初は上り階段の道、次に急坂の山道を通ります。道は急傾斜となります。

道はよく踏まれていて歩きやすいです。途中の樹木の合間から高知市内が見渡せます。道の脇にスモモ

が栽培されていました。

急坂の遍路道 途中の展望所

登り切った所に県立牧野植物園の施設があり、いつの間にか植物園に入っていました。もちろん

有料の施設です。10:05到着。

事前に調べてあり、お遍路さんは植物園の中を自由に通って良いことを確認してはいますが、何だか

奇妙な感じです。山の裏から入ったので、無断侵入したような気分になります。

植物園の遊歩道は整備された歩きやすい道ですが、流石に遍路道は険しい地道です。傾斜もあり、

今回の遍路旅の中でも有数の難路でした。かなり下ってまた登り返す道で、疲れた足には堪えました。

園内の遍路道

さらに遍路道の矢印に従って進むと、植物園の中を道に変わります。

植物園内の道

植物園の正門のところまで来ると、流石にそこは通してもらえず、矢印に従って進むとトイレの横を通

って管理棟の裏、擁壁と建物の隙間の狭いところに誘導されました。梯子段を登り、お遍路さん用の扉を

開けて(植物園の開館時間外の時にお遍路さんが通り抜けできる為につけられているそうです。)そこを

通り抜けると、門を出たすぐ先の道路横に石段があり、竹林寺の看板があります。10:25到着です。

山門への石段 山門前にて

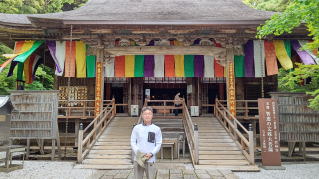

30段程の急な石段を登り、二層の仁王門をくぐり、両脇に見事な庭がある参道を進んでもう一度50段

ほどの石段を登るとようやく境内に到着。

この寺は724年に聖武天皇の勅願により行基が開創した土佐屈指の古刹です。かつては土佐随一

の荘厳さを誇り、南国第一道場とも呼ばれたそうです。その後、明治時代の廃仏毀釈により廃れたそう

ですが、その後再興され現在に至っています。ちなみにこの寺は有名な「土佐の高知のはりまや橋で

坊さんかんざし買うを見た よさこい よさこい」で始まる高知県の有名な民謡「よさこい節」の舞台だ

そうです。歌詞に出てくる「坊さん」は竹林寺脇坊「妙高寺」の住職だった「純信」で、寺に出入りする

鋳掛屋の娘「お馬」と恋におち、高知城下の「はりまや橋」の小間物屋でかんざしを買って贈ったという

噂が広まり、駆け落ちするまでに至ったが、関所破りで捕えられ、二人は別々の場所に追放されてしまう

という物語です。

余談ですが、土佐銘菓に「かんざし」というものがあり、年間450万個の販売実績を誇る高知を代表

するお菓子で、昭和37年に発売された日本初のホイル焼き菓子だそうです。

二層の仁王門も威厳があり、境内は広くて本堂や大師堂のほかに、総檜造りの五重塔(高知県内の

寺で五重塔があるのはここだけだそうです。その五重塔が大きく見事なものでした。

境内には池泉鑑賞式の見事な庭園もあります。この庭園は高知県三名園に数えられる見事なもの

です。

参道

本堂手前の階段 本堂前にて

大師堂 五重塔

それから、この寺は八十八ヶ所の中で唯一文殊菩薩を本尊としています。(京都・切戸(きれと)文殊、

奈良・安倍(あべ)文殊とともに日本三大文殊に数えられているとのことです。(諸説あり)。そのため、

本堂は「文殊菩薩」が安置される「文殊堂」です。こけらぶきの屋根の質感と反り具合が絶妙です。

文殊菩薩といえば「三人寄れば文殊の知恵」ということわざがあるように、智慧を司る仏とされていて、

合格祈願に訪れる受験生も多いそうです。

私達も3人(弘法大師を含めると4人)で力を合わせて遍路しています。この先の遍路に必要な知恵を

授かれるように祈願しました。

また、宝物館もあり、庭園と合わせて有料で見学できます。今回はパスしました。

その他、境内には「五智如来」があり、かわいい帽子をかぶっていらっしゃいました。

ちなみに、この山は高知市でも有数の桜の名所で、参道にはたくさんの桜の木がありました。ここも

桜の時期に来たかったです。

次の32番禅師峰寺へは高知市街とは反対方向の、南斜面につけられた道を、南に向かい土佐湾に

向かって下ります。10:45出発。山を下る道は、車用の道路は曲がっていますが、遍路道は石段を

下ります。石段は幅もあり、かつては多くの人が歩いたと思いますが、野積みの石や所々石が欠けて

いたり、こぶし程の石が転がっている地道もありで、かなり荒れていてそのうえ斜度もあり、なかなか

スリリングな道で、気をつけて下りていきました。

11:00にようやく舗装路まで下り切りました。

下山の遍路道 その入口の弘法大師像

下田川に突き当たり橋を渡り、そこから川をさかのぼる形で東に向かいます。

途中でお腹が空いてきましたので、川の護岸の上に座って買い出ししたパンを食べます。

2km程進んで右折し、県道248号線を海に向かって南に進みます。遍路案内には手前の県道247号

線を通るようになっています。こちらを通ると「武市半平太旧宅及び墓」があります。

ですが、Mさんの持っている英語版遍路地図に掛かれている県道248号線の道には、ショートカットの

道が案内されていましたので、こちらを通ることにしました。

団地の中を抜けると間もなく前方の小高い小山の上に32番禅師峰寺が見えています。もうすぐです。

正面に「石土池」という大きな池が見えてきて、その北東の角を左に回り、「十字小学校」の角を右折。

その先に看板があり、山道が斜面を登っています。この道がそうでしょう。登山開始です。

登山口

この道も竹林の中の急な登りです。先程打った寺の名は竹林寺でしたが、この山の方が竹林の名に

ふさわしいと思いました。

この寺も低いとはいえ、標高82mの小山の頂にあります。(もっと平地に造ってほしいものです。でも

海に近いからやむを得ないのかもしれません。)

ですがそれほど時間はかからず10分ほどで舗装された車道にでます。そこから横に移動し、かなりの

数のお墓が建ち並ぶ中を抜けるとようやく駐車場に到着。そこから石段を登ります。

石段の途中に丁石が8つほど並んでいました。1丁づつ並べられています。おそらく他の所から運んで

きてここに置いたものと思われます。

丁石

石段を登り切ると水平の道になり、左手に30mほど進むと山門に到着です。12:20着。

仁王門 不動明王

仁王門には迫力のある金剛力士像があります。重要文化財に指定されているそうです。門の横に池が

あり、「屏風岩」と呼ばれる奇岩を背景に、不動明王が建っています。切り立った岩の前でにらみをきかす

不動明王の姿は、他のお寺の不動明王と比べても屈指の迫力でした。不動明王像といえば一般的に

「迦楼羅炎(かるらえん)」と呼ばれる炎を背負っていますが、こちらは変わった形の岩を背にしていて、

まるで天然の迦楼羅炎のようでした。ここに不動明王を設置した方のセンスの良さに拍手です。

ちなみに駐車場には穏やかな表情の十一面観世音菩薩像がありました。(写真を撮り忘れました。)

不動明王との表情のあまりの違いに、同じ仏様関係の像なのにこんなに違うのかと思いました。

一礼して門をくぐり、境内に入るまた石段があります。石段の右側には奇岩が並んでいます。

そこを登って左側の所で土佐湾が一望できます。思わず「オーッ」と声を上げてしまいました。

桂浜方面(写真だと見事さが伝わりません。)

この寺は土佐沖を航行する船の安全を祈願して建立されたそうですが、その意味がよくわかります。

海に出る漁師や旅人、また江戸時代にはここから海路で参勤交代に出かけた歴代藩主も海上祈願に

訪れるお寺として親しまれ、地元では「みねんじ」という通称でよばれているそうです。左手に手結岬、

右手に坂本龍馬像や観月の名所として有名な「桂浜」のある「浦戸(うらど)湾」を一望できます。

その先を見れば、左に室戸岬、右に足摺岬です。海岸線は美しい「白砂青松」です。

境内はこじんまりしたスペースなのですが、大小さまざまな奇岩があります。中には狸の置物まで。

統一感はまるでありませんが、実に面白いです。本堂脇からは、次に向かう33番雪蹊寺方面のルート

を望む事ができます。

本堂は、潮風を浴びるせいか、かなり傷んだ所が見受けられます。お堂の扉は開かれていて、中の

本尊を見ることができます。めずらしいです。普通?は閉じていることが多いです。

本堂と右が鐘楼

本堂の左側には大師堂があり、こちらも中には入れませんが扉が開いていて大師像を拝顔できます。

鐘楼の後ろには、潮の満ち引きに合わせて岩のくぼみに貯まった水の水位が変わるという、「潮の

干満岩」があるはずなのですが見落としてしまいました。

本堂の右側には大師像と仏足石がありました。

弘法大師像 仏足跡 観音様(帽子をがぶっていました。)

納経所へは一旦仁王門を出て左手に進みます。今回の遍路旅最後の御朱印をいただき、御朱印帳を

仕舞います。

巡拝を終え、今回はここで打ち止めですがもう少し歩きます。12:45出発。

山門を出て海側に下ります。仁王門前からの参道はかなりハードな石階段です。かなりの急角度で

手すりがなく、おまけに今日は濡れていて注意が必要です。階段が終わると地道になりますが、こちら

は傾斜はゆるく、距離も短く5分で参道の入口に到着。ここから舗装路になります。実は参道の途中に

「マムシ注意」の看板がありました。そろそろ出てくる頃です。南国土佐は暖かいのでもういるかも。

今日はもう少し歩きます。「かつお舟」という店が4kmほど先にあるのでそこまで歩きます。

海岸の近くの道を歩きます。道は砂交じりの道です。この付近もビニールハウスが建ち並んでいます。

作っているものは作物ではなく観賞用の花だそうです。

「日本サンゴセンター」があり、中に入りませんでしたが、大きなサンゴ専門のみやげ物店でした。

約1時間で「かつお舟」に13:45到着。前方の小山の上に桂浜荘という国民宿舎が見えています。

あそこの下が桂浜です。もうすぐ先です。

「かつお舟」はカツオ料理の店などが数件ある施設です。今回の〆の料理はやはりカツオです。カツオ

とシラスの半半丼を注文しました。カツオの切り身が実に分厚く、味も最高でした。最後にだし汁をかけ

て食べるという初めての食べ方をしました。流石に本場高知です。自宅近くで食べるカツオとは一味違い

ます。これからしばらくカツオ料理が続くと思いますが、カツオワールドを堪能したいと思います。

カツオとシラスの半半丼

予約したタクシーに乗り高知空港に向かいます。ここから空港までは12km程。高知駅経由のバスより

も早いし、3人いれば値段もほとんど変わりません。

空港への途中で青果店を見つけ立ち寄りました。残念ながら分担はもうなかったですが、代わりに

「土佐小夏」というものを買いました。これも美味しかったです。

14:30に空港に到着。搭乗手続きをして、待合室で一休みです。今回は3日間で道も平地がほとんど

だったせいかそれほど疲れを感じませんでした。

時間となり、機上の人となり、帰宅しました。