2022.3.18(金)~21(月) 雨のち晴

第23番から第27番まで (高知県・修行の道場)

参加メンバー 私 Mさん Iさん 弘法大師様 同行4人

四国八十八カ所歩き遍路第5回目の旅です。今回も同行者は、弘法大師様とMさんとIさんとの

同行四人です。

今回は、前回打ち止めとした甲浦駅から室戸岬先端にある24番最御崎寺への、海沿いの平地を

ひたすら歩く行程から始まりました。23番薬王寺から24番最御崎寺までの距離は約75km。お遍路道

の中でも2番目に長い区間となります。道の険しさはないものの、町はおろか人家がほとんどない区間が

長く、別の意味で歩き遍路にとっての難所で、ここで歩き遍路を挫折する方も多いと聞いています。

幸いというか、前回薬王寺から甲浦の町までの約36kmを歩いておいた御蔭で、残りの約40kmを

歩くだけで室戸岬まで辿り着けます。

さらにその先の、室戸岬の西側の遍路道は高知市内まで約100km程の距離があますが、こちらは

適度な距離に寺があり、また、ある程度の市街地がありましたので宿などに困らずに歩けました

オミクロン株というコロナの変異種による感染が拡大し、出掛けられるかどうか心配していましたが、

何とか感染も落ち着き、蔓延防止措置も解除となりましたので、出掛けられることになりました。

3月の連休を利用し、5日間(移動日含む)をかけて一気に室戸岬を走破する高知県東部区間の

長い遍路旅は、さて、どのような結果となりましたか?お読みください。

歩行距離 累計距離

151.9km

23番 薬王寺

↓ 75.4km 227.3km

24番 最御埼寺

↓ 6.5km 233.8km

25番 津照寺

↓ 3.8km 237.6km

26番 金剛頂寺

↓ 27.5km 265.1km

27番 神峯寺

1日目

今日は移動のみです。区切り打ちは、この移動に要する時間が最大のロスというか問題点です。

今回の遍路の出発地点は、高知県東南部の公共交通の不便なところです。自宅から丸1日近く

かかります。そのため、初日は宿までの移動だけです。明日から3日+最終日も半日歩いた後、移動

に半日費やして帰宅します。

ところが出発の朝、東北で又地震が起きてしまいました。新幹線が脱線するなど被害が出ている

ようです。お二人に連絡したところ大丈夫とのことでしたので、予定通り出掛けることになりました。

今回は、いつもと少しルートを変えて新幹線で岡山へ、瀬戸大橋をマリンライナー号で渡り高松へ。

そして特急うずしおで徳島入りしました。徳島市経由もこれが最後になります。今回の帰路から以後

は高知市経由となります。

徳島駅前で、こちらも最後の機会(遍路以外で来ることも有るかもしれませんが)なので徳島ラーメン

を食べました。この店は美味しかったです。これまで?のお店が多かったので、徳島ラーメンに悪い

印象を持ったままにならず、良かったです。(ラーメンは個人の好みがありますのでどこが美味しいかは

人それぞれです。)

徳島駅から13:30徳島駅発のJRで日和佐駅まで向かいます。15:02に日和佐駅に到着。朝7時

に家を出てかれこれ8時間。すでに夕方の時刻で日が傾いています。遠い所に来たと実感します。

距離はともかく時間的に・・・。

途中で新野、木岐、由岐、田井ノ浜などの懐かしい駅と、線路沿いの遍路道を車窓から見ながら

の列車旅でした。

宿に入るには早いので、少し観光します。海側の入り江の奥の小山の上にある日和佐城に向かい

ます。

駅からすぐ近くにあるのですが、入り江を回り込むため距離は1.2kmあります。登りも含めて20分

くらいでかかるでしょう。明日に備えてウオーミングアップでテクテクと歩きます。

10分程で橋を渡り坂道になります。さらに10分で駐車場に到着。周りを海と入り江に囲まれ攻めにく

そうなお城でした。町の真ん中にある平城の徳島城とは大違いです。余談ですが、徳島藩の初代藩主

蜂須賀小六は豊臣秀吉の側近だったため、徳川幕府ににらまれないよう、一国一城令に従いこの城

を取り壊したのだそうです。

入り江越しの日和佐城

肝心のお城ですが、コロナのせいで閉館中で天守閣には登れませんでした。代わりに城山公園と

いう展望台などがある所があるようなのでそちらに向かいます。

駐車場から展望台に向かう道はなんと「四国の道」でした。展望台を越えて海岸線伝いに続いている

ようです。

ところがこの道がわかりにくく、途中で分岐などがいくつもあり、なかなか展望台が探せませんでした。

10分程で到着しました。が、この展望台は南側の太平洋の大海原が見えるだけです。有名なお城と

薬王寺の瑜祇塔と桜の花という写真が撮影できる場所がわかりません。この後5分ほど歩き廻って

ようやく見つけましたが、城内の広場の桜はまだほとんど咲いておらず、木の枝も伸びていて絵になる

写真は撮れませんでした。

左が日和佐城 右が薬王寺瑜祇塔 わずかに咲いていた桜の花

小さく薬王寺の瑜祇塔が見えています。瑜祇塔は戒壇巡りができます。前回は入れなかったので

今日はぜひ行くつもりでしたがこちらも閉館中。残念ですが、諦めます。

ですが薬王寺に向かいます。駅まで戻り、駅からはすぐです。16:00に到着。

なぜ薬王寺に来たのかというと温泉です。薬王寺のすぐ隣に弘法大師が開湯したという薬王寺温泉

「湯元醫王の湯」があります。泉質は「含硫黄ナトリウム塩化物冷鉱泉」という長い名前ですが、あまり

温泉らしくはないお湯でした。(効能書が気がありましたので間違いなく温泉です。)

薬王寺と手前の薬王寺温泉

ここでIさんと合流。1月のスキー合宿以来の再開です。程なくMさんも到着。再会の挨拶を済ませ

ました。

入浴後に宿に向かいます。今夜の宿は、駅から10分くらい離れたところにある「お宿日和佐」です。

23番薬王寺の横にある宿坊に泊まりたかったのですが、コロナのせいか営業していませんでした。

「お宿日和佐」は、前回の遍路旅で歩いた時に渡った「厄除橋」のたもとの近くにあります。大正時代

に建てられた築約100年の家屋をリフォームした素泊まり宿です。大正時代の趣を感じさせる落ち着い

た雰囲気です。玄関には広い土間があり、2階への階段の上の漆喰の壁には鏝絵(こて絵:漆喰の壁

に描かれた絵)が描かれています。もうなかなか見られるものではありません。

おやど日和佐全景 土間

鏝絵

1階の土間の横に食堂兼炊事室があり、共有スペースになっています。土間の先には中庭があり、

その先に別棟があります。そちらが住宅のようです。ちなみにこちらの住人=この宿のおかみさんは

親切な方でした。

土間から2階に上がる階段が3箇所にあります。田舎の実家を思い出しました。

2階に和室が3部屋あります。なんと一人1部屋でした。つまり本日は貸切です。

部屋も歴史を感じさせる造りでした。

部屋

各部屋にエアコン付きで、お風呂は現代風のものでした。(タオル、歯ブラシ、浴衣もありました。)

素泊まり宿なので1階にはキッチンが完備していて、洗濯機は無料。コイン式乾燥機(1時間100円)

もあり、きちんと現代にも対応していました。

荷物を置いて夕食に出かけます。宿の近くの地元の食材の量が有名な「ひわさ屋」というお店です。

この家も古民家を改造したものでした。

久しぶりの再会と今回の遍路旅の成功を祈念して乾杯です。うまいです。食事も美味しかったです。

ですが、コロナ禍なのでお酒は控え目にしました。早めに切り上げて宿に戻ります。

途中で薬王寺の前を通った時、ライトアップされていました。

ライトアップされた薬王寺

宿に戻り、明日に備え早めに就寝しました。

2日目

朝6:00前に起床。御接待で食パン2枚の朝食です。セルフサービスなので自分達でパンを焼き、

コーヒーを入れます。

6:45に準備をして宿を出発。残念ながら雨が降り始めています。今日は1日雨の予報です。

少し時間がありますので薬王寺にお参りします。女坂・男坂を上がり本堂で合掌。近くのコンビニで

昼食を買い、日和佐駅を7:31発の列車に乗ります。1両編成の車両は通学の学生で満員でした。

こちらも前回歩いた鯖大師や八坂や浜などを見ながら、阿波海南駅で念願の阿佐海南鉄道のDMV

に乗り換えて甲浦駅に向かいます。

このDMVというのは、マイクロバスを改造してレール上を電車と同じように走れるようになったバスの

事で、もちろん道路上も走れます。JR北海道が開発した車両だそうです。JR北海道では実用化できま

せんでしたが、この地で実現しました。

地元では観光客(主に鉄道愛好家=鉄っちゃん?)に期待しているそうです。

この阿波海南駅で道路から線路に乗り入れ、甲浦駅まで線路を走り、甲浦駅で再び道路上に降りて

国道55号線沿いある、昨年11月に泊まった「ホテルリビエラ宍喰」のある道の駅宍喰まで道路を走り

ます。この時甲浦駅で下車した5人組の方達とは今夜の宿が同じでした。

Mさんが運転席のすぐ後ろの席を予約してくれましたので、視界は抜群です。

乗った感じはバスそのものですが、線路の上を車輪で走っているので、電車のようなレールの継ぎ目

を通過する音がして、何だか変な感じです。もう一つ、列車よりも視線が低いです。

DMV 運転席越しの眺め

8:40に甲浦駅に到着。ここで線路から道路に変わります。その先の「海の駅東洋町」まで乗車。

8:46着。ここで下車して合羽を着て雨の中遍路開始です。今日は1日雨の予報です。風が出なければ

よいのですが。

国道は海岸沿いになります。海からの潮風はそれほどではありませんが、沖合の波は高いです。

このあたりは海の難所と知られているそうです。でも、その波を求めてサーファーが集まるそうです。

2kmほど歩くと東洋町生見の町中に入ります。国道沿いに民宿が5~6軒ほど建ち並んでいます。

サーフィンのメッカだけあってその方達の利用が多いそうです。小さな町で300m程で通り過ぎました。

ここからいよいよ室戸岬への道も佳境に入ります。鉄道もなくなり、人家もまばらになり緑色の内陸部

と群青色の海の2色の世界になります。なんだか弘法大師の時代にタイムスリップした感じがします。

時々横を走る車が現代に引き戻してくれます。

余談ですが、先ほど乗った阿佐海南鉄道のDMVは、土・日曜日には室戸岬迄走るそうです。元々

室戸岬の両側を鉄道で結ぶという計画があったそうです。かつては先ほどの甲浦の港から大阪への

フェリーの定期便があり、この付近から関西に出るには最も便利なルートでした。

瀬戸大橋や明石海峡大橋の開通でフェリーも廃止となり、現状のように間をバス路線が繋いでいます。

確かに現在のこのあたりの状況を見ると鉄道を走らせるのは無理だと思います。

ですので、このDMVを室戸岬の先の奈半利まで走らせて鉄道(DMVは鉄道なのか?はさておき)を

つなげるという計画もあるようです。

私の意見なのですが、鉄道を造るにしてもなぜ高規格の物を造ろうとするのでしょうか?路面電車

のような物で十分ではないでしょうか?直通・乗り換えなしにこだわりすぎではと思います。海岸線に

近いので水害を避けるため高架を作るという考えはわかりますが、費用が掛かりすぎます。気動車の

路面電車なら災害を受けても復旧が早いと思うのですが。

相間トンネルを抜けると、まもなく野根の集落に到着です。10:20着。集落の入口の所に東洋大師

(明徳寺)があります。昔(約100年位前)は、現在の道路が整備されていなかったため、悪天候で

海岸線の遍路道が通れない時には、この東洋大師で態勢を整え、野根山越えで24番最御崎寺に

向かったそうです。さらにひどい悪天候の時はここで足止めになったそうで、そのため、この東洋大師

には通夜堂があります。

そう聞くとなんだか暗いイメージがありますが、手前の石段の左右に赤・白・黄色の幟が立ち、本堂

も五色布が飾られ、派手なお寺です。

東洋大師

ここで思わぬ御接待を受けました。靴に履くレインカバーです。私とMATSUMOTOさんはすでに靴が

濡れていたのでご辞退しましたが、IHTOさんが試しに使いました。効果はあったそうです。

おまけに、キーホルダーともう一つ頂いたビスケットのお菓子はこの後重宝しました。

東洋大師から少し進むと野根の町の中心地があります。そこに野根スーパーというお店がありました。

予想していたよりも大きなお店でした。

野根の町中に、「野根まんじゅう」というものを作っている店があるのですが、ここでは販売しておらず

今日の出発地点の海の駅東洋で売っているのだそうです。明治天皇も頂いたという、由緒ある饅頭だ

そうです。

野根の集落を過ぎ、野根大橋を越えて1kmほど進むと、「伏越ノ鼻」と呼ばれる伏越岬に到着です。

時刻は10:40。張れていれば遥か先に室戸岬が霞んで見えるそうですが、今日は無理。

国道に書かれている距離表示が100kmになりました。室戸岬まであと約33kmです。ちなみに今夜

の宿のある尾崎の集落までは約16kmです。

ここから先の海岸は「淀ヶ磯」と呼ばれていて、海岸線のすぐ近くまで切り立った断崖になっています。

人家もなく、その間に道があるだけです。

雨がずっと降り続いています。海は黒い色で、暗い感じがします。それほど風はないのですが、波は

高く、寄せては返す波音が耳に響きます。砂浜には石がゴロゴロ転がっています。もっと波が荒いと、

海岸の石が何で動いてぶつかり合って「ゴロゴロ」という音と砕け散る波の音が響き渡るそうです。

以前はあの海岸線が遍路道だったそうです。昔の人はさぞ大変だったでしょう。あの海岸を歩かなくて

よいと言うだけで、舗装された道がありがたいです。

11:05に「ゴロゴロ休憩所」という遍路小屋で休憩です。近くの看板に「室戸岬迄30km」と書かれ

ています。ということは宿まであと14kmになりました。

ゴロゴロと呼ばれる地点付近 「この先10km自販機なし」という看板

そうした昔の遍路の方達を救うべく、佛海という僧侶の方がこの地に建てた「佛海庵」が、今もこの

先に残っています。

一休みの後歩き始めます。時刻はすでに11:50を回り、お腹が空いてきました。ですが座って

食事をする場所がありません。お腹がゴロゴロに負けないくらい鳴き始めています。

法海上人堂に12:00に到着。ですがここには屋根のあるのはトイレだけで、ベンチは雨ざらしです。

法海上人堂

頑張って4km先の佛海庵まで進むことにしました。東洋大師でもらったビスケットをかじりながら歩き

ます。おかげで多少は空腹を紛らわすことができました。

12:35に国道55号線沿いにある東屋を見つけました。先客の方が2名いましたが何とか座れ、

お弁当を食べてひと休みします。

おにぎりだけの昼食ですが、食べるとやはり違います。また歩く気力がわいてきました。先に進みます。

「水尻」のバス停の先に室戸市の標識があります。室戸市に入りました。ですが岬は遥か先です。

ここから先は、しばらくは集落もほとんどなく、黙々とひたすら歩くのみ。左に太平洋の大海原を見

ながらひたすら国道55号線を歩きます。野根から3時間歩いても同じ景色が続きます。山越えの遍路

の苦労とは一味違う苦しさがあります。おまけに雨で足取りは重いです。

小さな集落では国道を離れ、集落内の細い道を歩きます。気分転換になります。

甲浦から3時間半歩いてようやく入木の集落に到着。13:15。ここに「佛海庵」(現在は佛海寺)があり

ます。雨宿りに立ち寄りました。

佛海庵(現在は佛海寺)右奥は通夜堂

この佛海庵は、前回打った鯖大師の謂れにある行基(あるいは弘法大師)に鯖を渡さなかったため

馬を動けなくされた馬子が改心して仏門に入り僧侶となったのちに建てたものだそうです。

今日この程度の雨ですら雨宿りができてほっとしたのですから、昔に大雨の中、ここに辿り着いた

人達は、どんなに有難いと思ったことでしょう。

今日の区間は平らな道なので上り下りの苦労はありませんが、ずっと同じ景色が続くというのは意外

と疲れます。

一息入れて歩き始めます。さらに1時間ほど歩いて佐喜浜にようやく到着。14:05。橋を渡った所に

スーパーフェニックスという店に着きました。ここで今夜のお酒とおつまみを買い出しします。ここから

宿まではもう4km位です。

予定よりも30分ほど早く到着しました。雨なのでもっと時間がかかるかと思っていましたが、以外に

順調に歩けました。もっとも雨なので景色を楽しむこともなく、黙々と歩くのみでしたので、かえって

早かったのかもしれません。

甲浦の町を過ぎると、東洋町と野根とこの佐喜浜以外には集落すら殆どありませでした。お店は

おろか自動販売機すらなく、当然宿もなく、遍路宿過疎地帯と呼ばれているそうです。

国道路面標示が110kmに到達しました。この表示が唯一の救いです。

ここから約20km先の室戸岬は雨のため見えません。

ですが雨が強くなってきました。時間15mmとの予報でしたからこのくらいでしょう。ですが13mの

強風と聞いていたのですが、こちらはほとんど吹いておらず助かりました。

黙々と歩き続けて甲浦から約5時間、ずっと同じ景色が続きます。海原を見ながらただひたすら

歩くのみ。この退屈さを紛らわす良い方法はないものでしょうか?3人なので話し相手がいるので

まだよいのですが、一人歩き(弘法大師様は一緒ですが)の方はどうなのでしょうか?

先程の食事をした東屋にいた先客のお二方は一人歩き遍路でした。聞くのも失礼と思い聞けません

でした。

今日は風もあまりないので大丈夫ですが、台風シーズン等で風が強く、波浪がある時には国道まで

波しぶきがあり、雨が降っていないのにずぶぬれということもあるそうです。

国道沿いの東屋で休憩です。14:40。こうして腰を下ろして荷物を置ける場所があるのは本当に

助かります。

休憩して、少しは疲れも取れた?ので、出発します。少し進むと、前方に夫婦岩が見えてきました。

そろそろ今夜の宿「民宿徳増」が近いはずです。

民宿徳増15:00に到着。最後の30分くらいはかなり雨が強くなり大変でしたが、予定より30分

ほど早く付けて何よりでした。(実はこの後1時間くらい大雨となりました。早く着けて良かったです。)

この宿は、国道55号線のすぐ横に建っています。目の前は大海原に面しています。東映映画の

オープニングのような大波が打ち寄せています。

民宿徳増(翌日の朝撮影) 宿前の海岸線

ただひたすらに海岸線の国道を歩き続けるのみ、というこの区間は遍路過疎地と呼ばれています。

東洋町と室戸岬までの区間約35kmにある宿は「ロッジおざき」と「民宿徳増」の2軒の宿だけです。

(もう1件あるとも聞いていますが営業状況が不明です。)

歩き遍路にとってオアシスと呼ばれているそうです。この2軒がなければ東洋町から室戸岬手前の宿

までの約35kmを1日で歩かないといけません。無理ではありませんが、1日でこの区間を歩き通す

のは大変です。

当然のことながら、遍路する方が多い時期は予約が集中して、満員のことが多いそうです。そうした

宿でありながら、御接待で送迎サービスをしてくれているそうです。歩き遍路にとって本当にありがたい

宿です。

余談ですが、この2軒の宿の事を「古い・狭い」等と評している遍路情報がありますが、家族経営で

個人の住宅を利用した民宿なので、狭いのは普通ですし、建物は古くても仕方ないでしょう。贅沢を

言えばキリがありません。感謝です。

ですがこの民宿徳増に関しては狭くも古くもありませんでした。むしろ新しい感じでした。ひょっとしたら

建て直されたのかもしれません。

何はともあれ、宿泊の手続きをして部屋に荷物を置いて早速入浴です。

冷えた身体には何よりありがたいのが熱いお風呂です。今日は約6時間歩いたので足が棒のように

なっています。かなり疲れた上、足が痛いです。湯舟につかりながら入念にマッサージをして足の疲れ

を取ります。生き返りました。

この宿は洗濯機が御接待で無料。乾燥機もお安いです。台数もあり、待つことなく洗濯することも乾か

すこともできました。干場も十分な広さがありました。

玄関で濡れた服用にタオルを出してくれたり、部屋にはビニールシートがあるなど歩き遍路に対する

思いやりが感じられました。

この宿の周囲には何もないので、夕食までの間、どこにも出かけられずに部屋で休憩です。ですが、

晴れていれば部屋から太平洋を眺めながら1杯という贅沢が楽しめます。

今日は景色はなしでしたがビールで乾杯。明日に備えて英気を養います。

夕食は、地元でとれた新鮮な海の幸と自家製の野菜等の料理です。大きな金目鯛の煮つけに新鮮

な地魚の刺身等豪華な料理でした。マンボウの湯引きという珍しい料理もありました。この料理でこの

値段は驚きです。東京でこの質と量なら食事だけで5,000円は取られるでしょう。

お米や野菜なども地元で採れたもので、お茶も地元でとれる野草茶だそうです。至れりつくせりのお店

でした。人気が高いのもよくわかります。

他の宿泊客の方も感激してみえました。ちなみに、食堂で隣に座られていたご夫婦の歩き遍路の方

とは、この後2日間にわたり、数回顔を合わせました。2日後に泊まった奈半利の宿も同じでした。

夕食アラカルト

ビールを控えめに飲んだだけですが、疲れもあり、爆睡しました。

3日目

早寝したせいか、全員が6:00前に起床。今日も快晴です。おかげで久しぶりに日の出を見ました。

心が洗われるようです。

この地の名物、「だるま朝日」は残念ながら見る事はできませんでした。(冬しか無理だそうです。)

日の出

7:00から朝食も豪勢でした。大満足の宿でした。

7:30に出発。天気は快晴です。やはり天気は晴れが良いです。昨日濡れた靴も乾かすことができ、

履き心地の良い状態で歩けました。

今日は約14kmの海岸線をひたすら歩き続けます。ですが、ここから先は5kmごと位に施設があり、

景色に変化が出てきています。

宿の前は石だらけの海岸ですが、少し離れたところに砂浜があります。そこですでにサーフィンをして

いる人たちがいました。10名程です。宿の横の空き地にワゴン車が数台停まっていますが、おそらく

サーフィンの人達でしょう。この後、それらしき車が数台が走っていきました。

20分程歩くと夫婦岩に到着。7:50。大きな岩が聳え立っていて、その先の小岩との間にしめ縄が

掛けられています。すぐ近くまで近寄ることができました。

夫婦岩遠景 夫婦岩

今日は天気は回復しましたが、まだ波は高いままです。朝の天気予報では高知県には高波注意報

が出されていました。そのような中、この夫婦岩の近くの岩場で釣りをしている人がいました。その

足元を波が洗います。私も釣りをしますが、こんなところで釣りをする気にはなりません。

手前の山側に「ドライブイン夫婦岩」があります。ここから建物がぽつぽつと点在しています。岬まで

の間に椎名・三津・高岡という3つの集落がありますので、これまでのように海と山だけという状況では

なくなると期待しています。

夫婦岩の先で遠くに室戸岬らしきところが見えました。

↑

おそらく室戸岬

夫婦岩から3km程歩くと、室戸廃校水族館という建物があります。8:45に到着。

廃校となった椎名小学校を水族館にしたものです。せっかくなので立ち寄ってみました。展示に工夫

がしてあり、なかなか面白かったです。

大きなウミガメがプールで泳いでいました。シュモクザメ(ハンマーヘッドシャーク)もいました。

室戸廃校水族館 大きなウミガメ

35分ほど見学して先に進みます。

水族館から約2kmを歩くと、室戸世界ジオパークの看板があります。ここから岬一帯が、室戸ジオ

パークなのだそうです。でも、室戸の名前はついていますが、岬までまだあります。

ジオパークにも立ち寄ってみました。10:15。こちらもなかなか面白かったです。室戸岬全体の地形

などを紹介していました。室戸岬は土地が隆起を続けている、東側の海は海溝になっていて、急に深く

なっているが西側の土佐湾は比較的浅いので獲れる魚が違うなど、15分ほどの見学でしたが面白かった

です。建物を出て出発します。

ジオパークセンターと遍路小屋

国道の路面表示

国道沿いにはいくつかの種類の距離を表示した看板があります。ですがこれがまちまちです。数キロ

進んだのに距離が増えるという状況です。唯一写真の路面表示だけは正確でした。

ここで「室戸岬迄9km」の看板がありました。とうとう一桁になりました。

椎名・三津・高岡は小さな集落ですが、集落の区間は国道を離れてその中の道を歩けます。道の

周りに家があり、人影も見ることができますのでほっとします。

この付近の住宅は高い石垣やコンクリートの壁に囲まれた家が目立ちます。やはり風雨がすごいの

でしょうね。

さらに約4kmを歩くと、「ロッジ室戸岬」の建物があります。ようやく室戸岬の東端に辿り着きました。

四国の道の石柱

大きなタンクがある建物があり、「室戸海洋深層水」の看板があります。すぐ先の沖合が海溝で深い

ので、そこから深層水という水をくみ上げて電気分解して真水を作り、ブランド化して販売しているのだ

そうです。

さらに約2km歩くと、道路の右側に大きな白亜の青年大師像(日本でも有数の大きさだそうです。)が

見えてきました。11:20。その手前の反対側の海沿いには「ホテル明星」があります。11:30にホテル

に到着。

白亜の青年大師像

ここの「金目丼」は室戸市の有名なローカルフードです。是非食べたいと思っていました。時間も丁度

良いので昼食とします。ちなみに金目丼というのは金目鯛の刺身と煮物が乗った丼です。この付近は

静岡県の伊豆半島と並んで金目鯛の水揚げが多いそうです。ちなみに金目鯛は深海魚で、室戸の

東側が海溝で深いので、すぐ近くで取れるのだそうです。

金目丼

金目丼は煮付けと刺し身が丼に乗っていて潮汁の魚も金目鯛でした。噂に違わず美味でした。

ここで少し遍路を離れて観光をします。すぐ近くある御厨人洞に向かいます。5分で到着しました。

御厨人洞

ここは伝説の類ではなく、19歳の弘法大師が本当に修行したところです。洞からは空と海のみが

見えたため、自らの名を「空海」としたそうです。鳥居をくぐり、洞窟に入ってみると、海鳴りがこだまし、

凛とした空気が張り詰めています。私には、とてもここに長い時間いられる精神力はないので、早々に

退散し、室戸岬を観光します。ちなみにここでも納経ができるようです。

実は、24番最御埼寺は巡拝した後、山の反対側に降りるため、岬側には戻ってきません。そのため、

室戸岬を先に見ておきます。

ここから岬付近迄は国道に沿って遊歩道があります。長さが2.6kmあり「乱礁遊歩道」と名前が付け

られていて、弘法大師ゆかりの行水の池や、「ビジャコ岩」・「エボシ岩」等の奇岩がある岩礁地帯を巡

れます。あこうの大木の林があります。珍しいのだそうです。マングローブのような根をしていて、岩に

絡みついています。遊歩道はショートカットもできるので気軽に探勝できます。

ちなみに池は現在ではかなり濁っていて、さすがの弘法大師も行水しないでしょう。

室戸岬

先端の海岸線は岩礁で、押し寄せる波の荒さを物語っています。「台風銀座」と呼ばれるほどの場所

ですので、台風の時の凄さを想像すると恐ろしいです。先達の方から聞いた話では、その方がここに

来た時には、横殴りの雨のためとても移動できず、丸1日宿で滞留したそうです。岬にある室戸荘に

泊まったそうですが、風の音がすごかったそうです。

でも、今日は絶好の観光日和です。波も穏やかで、海が輝いています。振り返ってみる24番最御崎寺

のある山は、こんもりとした丸い小山で、岬の最先端という感じはしません。余談ですが、室戸岬灯台は

岬にはなく、背後の最御崎寺のある小山に建っています。

岬の先端の国道沿いには、土佐藩士の中岡慎太郎の銅像が建っています。坂本龍馬とともに海援隊

を立ち上げ、幕末に活躍した方です。竜馬と同じく近江屋で暗殺されてしまいました。

中岡慎太郎の銅像

観光を終えて遍路再開です。

24番最御崎寺を目指します。岬から少し戻った所にある、寺への登り口へ向かいます。ここにある

「最御埼寺へんろ道」と書かれた看板を見た時、改めて「76kmという距離を歩いたのだ。」という感動

というか感慨がひしひしと湧き上がってきました。四国八十八箇所二番目の長さの区間を踏破しました。

一度にではなく、前回と今回の二回に分けて歩いたのが良かったようです。

最御埼寺登山口

でも、ここから標高差165mの石段が続く道は登山です。「室戸岬灯台20分」と書かれた看板もあり

ました。疲れた足には堪えます。石段は直線ではなく何度か曲がっているので助かります。はるか上を

見なくて済みますので。12:55登山開始。

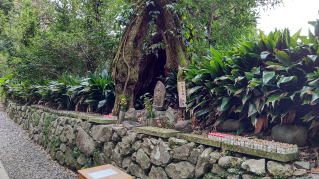

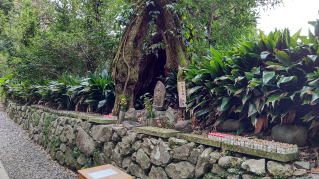

登り始めてすぐの所に奥ノ院である「大師一夜建立窟」があり、石仏が並んでいます。

登山道(遍路道)は最初の10分くらいは舗装された石段で、その後は古い石畳の道に変わります。

途中に東屋があったので休もうと思いましたがなんと椅子はなし。腰を下ろせません。とりあえず立ち

止まって息を整えます。

13:15にようやく仁王門に到着。約20分で登り切りました。高知県の最初の寺、24番最御崎寺に

到着しました。周りに亜熱帯の木が生い茂っています。

仁王門

ここから左手の道を進むと室戸岬灯台に行けます。せっかくですので立ち寄ってみます。

と思って進むとなんと工事中で通行止め。看板があり、先程の登山道を少し戻った所で分岐があり、

そちらから行けるようになっているそうです。迷いましたが行かずに寺を打つことにしました。

一礼してから門をくぐり、境内に入ります。

幸いなことに、門から本堂や大師堂、納経所が近いので助かります。最初に鐘石と言われる、叩くと

カンカンという澄んだ音が響く石があります。叩いてみると、確かにその通りの音がしました。大師堂の

前には土俵があります。さすがに相撲が盛んな高知県です。鐘楼は変わった造りで、鐘が建物の中に

隠れていて、壁越しに打つようになっています。本堂の右側に多宝塔があり、裏手には宿坊や宝物館も

あります。

境内全景 鐘楼堂

本堂と多宝塔と十一面観音像 鐘石

境内は明るい南国的な雰囲気がします。これまでのお寺が暗いという訳ではありませんが、3月の

日差しのせいか、荘厳という雰囲気ではない感じがします。

境内の右側の外に茂っている木は、国内では珍しい椎の木に寄生するヤッコソウの群生地だそうです。

ここは南国ですね。

納経を済ませ、次の25番津照寺に向かおうとしましたが、思い直してやはり燈台に行くことにしました。

後で「行っておけばよかった。」と悔やむのは嫌ですから。

門まで戻りいったん外に出ます。この時、門の内側に珍しい青色の仁王像があることに気付きました。

青色の仁王像

門から出て、下って5分掛からずに到着。燈台の中には入れませんが、周囲を回るのは見学自由と

なっています。白亜の燈台と、青い空と藍色の海のコントラストが見事です。ここからの太平洋の大海原の

眺めは素晴らしいです。本当に水平線が丸いです。来て良かったです。

太平洋 室戸岬灯台

岬には引き返さずに、来た道を戻って境内に戻ります。一休みして13:55出発。

境内の奥にある宿坊に向かいます。ここは遍路センターもあります。岬付近には宿が少ないせいか、

遍路の方以外にも泊る方がいるそうです。懐かしいユースホステルも併設されていました。若かりし頃

何度か利用したことがあります。ですが今日は締め切られていてお休みのようです。

寺の裏手から出て、階段を下ります。途中に小さなお地蔵さんが並ぶ「一言お願い地蔵さん」がありま

した。

石板の上の小さな像が一言お願い地蔵さん

階段を下りきると、駐車場を抜けて室戸スカイラインに出ます。ここからスカイラインを歩いて下ります。

歩道はなく、車が数台かなりのスピードで通り過ぎていきました。台数は少ないものの、怖かったです。

後ろに注意しながら歩きます。

スカイラインは山の斜面に造られているため、カーブの所は橋脚になっています。その端から下を見る

とかなりの高度感がありました。

次の寺までの距離は6.8km。23番から24番までの10分の1以下です。そう思うと、多少は気が

楽になります。眼下に土佐湾の素晴らしい景色が眺められ、北方向には、これから向かう高知市方面

への遍路道が一望できます。見ている分には楽しいのですが、あそこまで歩くのかと思うと、肩に重い

ものがのしかかってきます。でも、歩くのみです。

手前の2つ目の港が今夜の宿のある室津港、その先に見えている岬の先端付近にあるのが26番の

金剛頂寺です。

駐車場からの眺め 高知方面

ここから高知市までは100kmほどありますが、途中に町がいくつもありますので昨日のような遍路

過疎地という訳ではありません。

道路に沿って4回ヘアピンカーブを曲がり、20分ほどでスカイラインを下りきりました。ショートカットの

道がなかったので大変でした。

国道55号線の少し手前で、国道の東側にある旧道に入ります。こちらは車がほとんど走っておらず

歩きやすくて助かりました。両側に民家があり、風も防いでくれます。

まもなく津呂の港があります。14:50着。ここはかつてクジラ漁で栄えたそうです。

参考までに、この港は「土佐日記」の作者の紀貫之(きのつらゆき)が悪天候の回復待ちをした所で

土佐日記にもその名前が出てきます。高校時代に勉強した事柄の地へ、45年以上経過してから足を

踏み入れました。

「紀貫之朝臣泊舟之處」と書かれた碑

この港は天然の港でしたが、室戸岬の周辺の土地が隆起して浅くなってしまったため、人力で掘り

下げて港を維持したそうです。護岸の削られた跡がその苦労を物語っています。

港を過ぎると一旦国道と合流します。国道に戻ると、昨日までとは違い西側に海が広がります。岬を

回ったのだとの実感がわいてきます。遍路道がまた国道と分かれて、再び合流したところが室津港

です。14:45着。この港の北端に25番津照寺があります。

ですが今日は打たずに、津照寺の近くにある「ホテル富士」に泊まります。まだ時間は早いのですが、

行程の都合上、少し早いですがここで今日は打ち止めです。

参考までに、町に入ったすぐのところに酒屋があり、ご主人が、「うちの地酒の品ぞろえは高知一」

だと誇らしげに話してくれました。「自分でも飲み比べて美味しいお酒を出している」と熱く語ってくれ

ました。車でここに来る機会があれば、何本かまとめて買いたいものです。

ホテル富士は名前こそホテルですが中は旅館の造りです。建物は3階建てで、少し古く、昭和の

ノスタルジーを感じられる宿でした。意味はご想像にお任せします。

ですが、かつては高級なお店だっ多様です。建物の造りや間取りなどがそれを感じさせてくれました。

ホテル富士外観

海と港が近いので食事の魚は新鮮でおいしく、お酒も進み楽しい宴となりました。温泉がないのが

残念ですが、室戸の市街地には温泉がないそうですので仕方ありません。

明日に備えて早めの就寝で、21:00に布団に入りました。

4日目

朝6:00に起床。7:00から朝食を済ませ、7:30に出発。今日はちょっとゆっくり出発です。

25番津照寺の山門までほんの100m。すぐに到着です。

町中にあるお寺です 山門

ところが、山門をくぐるとすぐ右側に大師堂や納経所はあるのですが本堂はなんと125段の石段の

上です。「昨日まで歩いた距離に比べれば大したことはない。」というご意見もあるかもしれませんが、

そんなことはありません。きついです。

石段の中間には鐘楼門があります。鮮やかな朱色の塗装で周りの木の緑とのコントラストが絶妙です。

この門は竜宮城を模していると言われています。中に入れるようになっています。ここからの室津港と

土佐湾の大海原の眺めは見事です。

鐘楼門 門からの眺め

さらに石段を登り切った本堂の前からも素晴らしい紺碧の海が広がっていて、一服の清涼剤となり

ます。この眺めを見ていると、この寺が海を仕事場とする方達から深い信仰を受けているということが

理解できます。

昨日とうって変わって、今日は海が凪いでいて、紺碧の眺めが広がっています。

この寺の本尊は、延命地蔵尊ですが、別名で「舵取地蔵」と呼ばれています。その昔、土佐藩初代

藩主山内一豊が室津沖で暴風雨に巻き込まれたとき、一人の僧侶が舵を取り無事に室津港に入港

しました。その僧侶に礼を言おうと追いかけたところ、この津照寺の本堂に入ったので続いて本堂に

入ると、びしょ濡れの本尊がいたという逸話があるそうです。

帰りは当然石段を下ります。階段は登りもですが、下りも大変です。なんとか山門に戻りました。

7:50に出発。次の26番金剛頂寺迄は3.8km、1時間ほどで着けるでしょう。

寺を出て北に進むとすぐに室津川を渡ります。その先の海岸が元海岸と言って、ここもウミガメの

産卵で有名な浜だそうです。この付近もずっと旧道がありますので助かります。

1km程で小さな川に着きます。川の手前の左手に「ファミリーロッジ旅籠屋・室戸店」という宿がありま

した。B&Bという朝食付きのシンプルな宿です。アメリカのモーテルを真似ているそうで、最近人気が

あるそうです。実は自宅の近くにもこの宿があるのですが、外観がそっくりでした。

さらに1.5km程で元川に架かった橋を渡ります。橋の手前の道路左側に「従是西寺八町女人結界」

との碑があります。かつてこの寺は女人禁制だったそうです。

橋を渡った三叉路の所に「民宿うらしま」があります。8:20。ここも遍路情報で評判が良い宿です。

三叉路の反対側には立派なお遍路小屋がありました。洋式トイレとシャワー付きでなんと製氷機まで

ありました。おまけに氷を入れる袋迄ありました。至れり尽くせりです。

三叉路にあったお遍路小屋

10分ほど休憩したのち、三叉路にある案内板に従い進みます。ここがすでに参道のようです。正面

の小高い丘の上に寺があります。途中で道路は右に曲がっていますが、左側に遍路道の道標があり、

そこからショートカットの急坂の道を登ります。初めは舗装された道ですが、途中の水道施設のための

もので、その先からは旧道の土道になります。

かなりの急坂で息が切れます。周りは原生林のような感じの林です。途中に丁石があり、お地蔵さまが

掘られています。お顔立ちの優しいお地蔵さまでした。

丁石

息を切らしながら登り切ると、石段下の駐車場に辿り着きます。駐車場から70mほどの石階段を

登れば仁王門をくぐって境内に入ります。26番金剛頂寺に到着です。8:50着。かなりの急坂でしたが

最御崎寺よりは楽でした。

この階段は厄除け坂です。ということは61段あります。一番下にお賽銭を置いて階段を登ります。

駐車場からの石段

この寺は標高165mの山腹にあり、境内からは大海原を見渡せます。このあたりの寺はどこも皆

こんな感じでけっこう高い場所にあるようです。海が近いせいかもしれません。それほど長くはないとは

いえ、階段や坂道の登り降りはボディブローのように足腰に響きます。

階段を登り切ると山門があります。巨大な草鞋が掛けられています。草鞋が奉納されているお寺が

非常に多いです。やはり歩き遍路の為でしょう。

境内は広く、周囲を椎の大木が覆っています。正面にある本堂はかなり大きくて堂々としたものです。

久しぶりに無る大きな堂宇です。瑠璃光殿の額が掲げられています。本尊は薬師如来ですが、自ら歩い

て厨子に入ったと言い伝えられていて、千数百年間誰も見たことがない秘仏だそうです。そう聞くと本当

にあるのかと疑ってしまうのは良くないのでしょう。修行が足りていません。

山門 本堂

ここの大師堂で、弘法大師が天狗と問答したと言い伝えられており、勝った大師が天狗を足摺岬に

封じ込めたそうです。そして自らの姿を像に刻んで大師堂に収め、天狗を封じているので、この大師堂

は境内側ではなく室戸岬の方を向いて建てられているそうです。

大師像と大師堂

その大師堂の横には「一粒1万倍の釜」と呼ばれる赤さびた釜があります。弘法大師が三合三勺の

米を入れて炊いたところ、一万倍に増えて飢えた人々を救ったそうです。

一粒1万倍の釜

また、境内には鯨の供養塔があります。日本人は大昔から鯨を獲るだけでなく、神様として敬ってきま

した。どこかの国の某団体の方をここに連れてきて見せてやりたい気がします。

鯨の供養塔

その他に、霊宝殿という宝物庫もありました。巡拝を済ませ、先に進みます。9:15出発。

ここから次の27番神峯寺迄は約31km。おまけに神峯寺は標高430mの山上にあり、距離以上に

時間がかかります。さすがにきついです。この区間が高知県・修行の道場の2番目の遍路ころがしと

言われています。

幸いなことに、この先の奈半利からは土佐くろしお鉄道のごめん・なはり線があり、遍路道と並行して

走っています。このため、行けるところまで歩いて、疲れたら宿までは鉄道で移動ということができる

ようになりましたので、安心して?歩きます。

まずは道の駅「キラメッセ室戸」に向かいます。納経所の裏手から山道を下ると、文旦畑の中を

抜けて、途中で道が分岐しています。左に進むと不動岩と呼ばれる岩窟があり、弘法大師が修行した

ところだそうです。そこを経由しても国道まで下れますが、右のショートカットで下る道を進みます。

と書くと簡単に降りれそうな道に思えるのですが、実際にはかなりの急傾斜+悪路で、滑らないよう

にかなり注意して下りました。途中間違えそうな所もありましたので要注意の箇所です。

下り切って国道に出たところのすぐ横に道の駅「キラメッセ室戸」があります。9:50に到着。

レストランが開くのは11:00からなのでどうしようか迷いました。隣の「クジラ館」を見学して時間調整

もできます。ここはクジラ料理があります。久しぶりに食べてみたいと思うのですが1時間待つのは長い

です。

私の年代だと肉と言えばクジラで、小学校の給食にも出ていました。時代は遷り、いろいろ言われて

いますが、きちんと話し合いをすべきだと思います。

ですが先に進むことにしました。1時間ここで待つのは辛いですし、クジラはこの先高知でも食べられ

ますので。

5分ほど海岸沿いのベンチで休憩です。快晴でかなり遠くまで見えます。うっすらとですが足摺岬が見え

ています。遠いです。まだまだ遥か彼方です。あそこに行けるのはいつでしょうか?

↑

真ん中あたりが足摺岬なのですが・・

クジラ館の先に「楽市」と呼ばれるお店があり、野菜などを打っています。ここに文旦を売っていました。

夏みかんよりも大きいです。この後何件も売っている店を見ました。お土産に買って帰ろうと思います。

ここで野根饅頭を見つけました。思わず買いました。俵小判型でこし餡が甘すぎず、程よい甘さで美味

しかったです。

10:00にキラメッセを出発。先には吉良川・羽根・奈半利の町が見えています。

国道と旧道を交互に歩きます。旧道がある所は旧道を歩いたほうが楽しいです。町並みや人と挨拶

ができるだけで、味気ない国道歩きとはずいぶん違います。

この付近はビワの栽培が盛んなようで、あちこちに袋を被ったビワの木がありました。

50分ほど歩くと、東の川を渡って吉良川の町に到着。10:50着。ここは備長炭の集積地で栄えた

町です。古い街並みが残る旧道を歩きしました。「いしぐろ」と呼ばれる白い漆喰壁に黒い水切り瓦を

重ねた大きな家や蔵などが残っています。どの家も石垣で囲まれています。台風などの暴風雨が凄い

のでしょう。

大きな蔵がいくつもあり、当時の備長炭の商売の規模が伺えます。

吉良川の町並み案内 石黒の家

石黒の家 石黒の蔵

白い漆喰壁の家 旧郵便局 鬼瓦が〶でした

この蔵を改造して宿にしているところもありました。興味深く泊まってみたい気持ちもありましたが、

この時間ではさすがに先に進む方を選びました。

町中に旧郵便局の建物があり、その鬼瓦が旧郵政省のマーク「〶」でした。こだわりを感じられる

町でした。

西の川を渡り吉良川の町を抜けたところで、少し時間は早いのですが、海土という名前のレストランで

昼食にしました。魚が続きましたのでチキンガーリックステークを注文しました。ご飯の大を注文したの

ですが、超大盛で食べきれませんでした。中以下を注文するようお勧めします。

レストラン海土 ランチ

12:00に出発。12:40にあこうの木があるという「飛石神社」に到着。あこうの木は室戸岬の所でも

見ました。

再び海岸沿いの遍路道を3㎞程行くと羽根川を渡って羽根集落に到着。ここからは国道沿いと羽根岬

の中山峠越え(標高100m)の2つのルートがあります。峠道は、アップダウンがある代わりに海岸線

より1.2km縮できます。海は十分見ましたので中山峠越えの道を選びました。

事前に調べたところでは国道に「歩き遍路は中山峠越えの道を歩いてください。」と書かれた看板が

あるそうです。

羽根集落の中の郵便局から少し進むとガソリンスタンドの先に三叉路があり、右の旧道を進みます。

古い街並みを1km程歩くと、市営住宅が建っています。その中を抜けていきます。遍路マークを頼りに

進みますが、もしマークを見落としたら間違いなく迷います。住宅地を抜けたところを右に曲がると山道

に入ります。

最初の所にはソーラー板とつながった街灯が数本付けられていました。誰か夜に通るのでしょうか?

山道の登り

写真の通りほぼ登山道といった感じの道が続きます。数か所で車道と交差しています。林の中でほと

んど眺望はありませんが、所々に往時をしのばせる石畳の部分がありました。

15分ほどで道を登りきり、山頂(というより丘の上?)に到着。道の左右に畑やビニールハウスが

あります。ジオパークで見たのですが、この付近は隆起によって持ち上げられた土地で、段丘になって

います。

途中で舗装された道になります。家がいくつかあり、新しい車がありますので住んでいるようです。

ですが、畑やビニールハウスは荒れ果てていて、農業はもうやっていないようです。

この後、当然下って海岸線の国道に合流。14:10。最後の下りはかなり急でした。結局ショートカット

と言いつつも結構掛かり、あまり時間的には短縮になっていない感じです。ですが、国道歩きよりは

変化があって良かったです。

国道と合流したところが加領郷という地名の所で、道の端に弘法大師霊廟跡の石碑がありました。

弘法大師霊廟跡の碑

そこから5km程歩くと奈半利の町へ到着。

今夜の宿、ホテル奈半利は町の手前の東南側の国道から少し入った所にあります。15:30に到着。

ホテル奈半利 駐車場にある遍路笠を被ったマグロの像

宿泊の手続きを済ませ、部屋に荷物を置いてもう少し歩く事にしました。

国道に出た所にバス停がありますので明日の朝の時刻を調べて先に進みます。

バス停の先に「ようこそサンゴの見える町奈半利へ」という看板がありました。「この付近の海にサンゴ

があるのか?」と思いましたが、この時は疲れていたせいかそれほど気にも留めずにいました。帰宅し

た後で気になって調べたところ、沖合200mの所に小さいですが珊瑚礁があり、サンゴウオッチングを

行っているそうです。

宿から10分ほどで左手に鉄道の駅があります。この奈半利は「土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線」の

終着・始発駅です。ここから高知駅までは電車で1時間半ほど。でも歩くと丸3日。まだ遠いです。

ちなみに、ここを区切り遍路の起・終点にすることが多いそうです。確かに公共機関、それも電車が

あると打ち止め・打ち始めとしやすいです。

奈半利川橋の所で右前方に神峯山(標高570m)の山並みを望むことができました。27番神峰寺は

あそこです。

奈半利川の上流に向かって道があります。実は一昨日歩いた野根から山越えをするとここに来られ

るのだそうです。昔は岬周りよりもはるかに安全だったそうで、ここまで来て最御崎寺に向かったそう

です。

奈半利川と右上に神峰寺 遍路石

橋を渡った所で国道から左手に進み、田野の旧地区を歩きます。ここにもいしぐろの家が残っています。

「岡御殿」という家が公開されています。江戸時代に豪商が建て、かつて土佐藩主が巡行した時に本陣

とした屋敷家が記念館として残っていました。

その他にも土佐の銘酒「美丈夫」の酒蔵は「いしぐろ」造りの大きなものでした。

土佐の銘酒「美丈夫」の酒蔵

田野の町は意外といっては何ですが、見ごたえのある街並みでした。

16:40に安田不動のバス停に到着。かなり歩けました。唐浜迄もう4km位です。おかげで明日が楽に

なりました。ここからバスで宿に戻ります。

宿に戻り早速入浴です。温泉ではありませんが、桧の浴槽とジャグジー付きの露天風呂がありました。

少しオーバーかもしれませんが生き返るようです。疲れた体には本当にありがたいです。

でも部屋から浴室までに階段の上り下りがかなりあり、足が悲鳴を上げました。

夕食はホテル内のレストランです。ホテルの近くに飲食店が少なく、遠くに出かけるのも面倒ですし

それにグルメ情報でもこのレストランが人気が高いので、今夜の宴会場はここにしました。足の疲れを

考えると大正解でした。

マグロ料理がお勧めとのことなので土佐マグロ御膳というコースを注文しました。美味しかったです。

お酒も進み楽しい一夜となりました。

5日目

朝7:00に朝食。7:20に出発。急ぎ足でバス停に向かい7:25発のバスに乗ります。

安田不動のバス停で降りて遍路再開です。昨日1時間かけて歩いた距離をバスだとほんの10分。

このまま乗って行きたいと思うのは、歩き遍路ころがしへの危ない一歩ですので気を付けないといけ

ません。

ここから神峯寺までは約7kmで、普通なら2時間で着けるのですが、そう簡単にはいきません。

平地の道は3,6kmですが、その後に距離3,4km、標高差430mの登山が待ち構えています。

10:00迄に着けるかどうかです。

海岸線を3kmほど歩くと安田の街に到着。町の真ん中を安田川が流れています。街並みを抜けると、

前方に神峯山が文字通り聳えています。

↑

正面上が神峯寺

そこからさらに2kmで唐浜の集落に入ります。8:10。

唐浜駅の手前で「神峰寺3,5km」という案内板があり、ここから右に曲がりると、いよいよ「真っ縦」

と呼ばれる急勾配の「登山」に立ち向かいます。参拝を含めて往復で3時間近くは掛かるでしょうか?

ここでマル秘作戦を立案しました。と言っても大したことはなく、近くにある「神峰」というお店で御接待

で荷物を預かってもらい、身軽になって歩く計画です。

お店は海岸近くの「民宿唐の浜」のすぐ近くにあり、荷物をお願いしました。

身軽になっていよいよ登山開始です。8:15。

江戸時代の遍路書には「此山魔境なるが故、申の刻(午後4時)より後は人ゆくことを得ず」と書かれ

ていたそうです。確かに照明のなかった時代、暗くなったらこの山は危険だったでしょう。

海岸線から山方向に向かうと、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の橋脚とその横に看板があります。

「神峯寺3,6km」となっています。先程の看板から300mは歩いたのに、100m距離が増えています。

土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の橋脚と看板

最初は車道を歩きます。それほど斜度もなく問題なく歩けます。人家もあり、その先にビニールハウス

があり、赤ピーマンを栽培していました。

道幅は車が何とかすれ違うことができる程ですが、車は1台も通りません。おかげで安心して歩けます。

傾斜も少なく登るのにそれほど苦労しなくて済みます。道の横に半分埋まった丁石がありました。十二丁

となっていて、さらに十一丁の丁石を先で見つけましたので、山頂に向かうと数字が少なくなるのでしょう。

目安になります。

30分程で左から道が合流します。幅の広い舗装路で、唐浜の駅前から車で来る道になります。

8:55に「神峰徒歩道」という案内板と石碑のある地点に到着。左に山道が分岐しています。ここが

「真っ縦」と呼ばれる最大傾斜45度の遍路泣かせの急登の入口です。ここから、距離にして約1.5km、

標高差260mの登りの初まりです。

直っ縦入口

遍路道は直登、道路は九十九折れのため、何度も車道と交差しながら登ります。一直線で登る道は、

大変でしたが、予想より楽に登れました。途中で2回ほど小休止しただけで登り切りました。

焼山寺や鶴林寺の登山道の方が大変だったと感じました。これも修行のせいかでしょうか?

途中の九丁の丁石のお地蔵さまは優しい顔立ちをされていて、思わず手を合わせました。

駐車場の手前は山道が無くなり、車道を歩きます。

真っ縦の遍路道

九丁の丁石 赤垂れの丁石

「真っ縦」を登りきり、9:20に27番神峯寺の駐車場に到着。登り口から1時間と5分でした。道も

しっかりと整備されていて、歩きやすかったです。

駐車場にはすでに10台以上の車が停まっています。途中で追い抜いて行った数台のワゴン車には

白装束の団体さんが乗っていましたので、納経所が混んでなければよいのですが。

この真っ縦が八十八霊場の四番目の「遍路ころがし」にあたります。海岸沿いの小山や平地にある

お寺が多い高知県・土佐の国では、唯一の「遍路ころがし」の地です。もう一つ、各県にある「関所寺」

の土佐の国・高知の関所寺にもなっていて、この寺を乗り越えることが、土佐の国「修行の道場」の

第一関門でもあります。

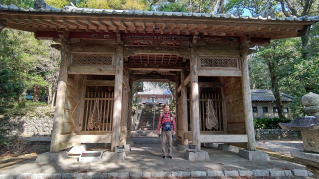

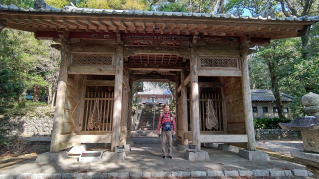

駐車場から5分ほど進むと、山門が見えてきます。山門の手前右側に鳥居が建っていてその先には

神峯神社があります。ここも以前は神仏集合の寺社であった証です。

山門 左が神峯寺、右が神峯神社

入母屋造の重厚な仁王門が迎えてくれます。この仁王門には阿吽像がありますが、何と真っ赤に

塗られています。派手な像です。

仁王門をくぐり、樹木の生い茂る参道を進むと2本の石柱があり、その先に階段があります。左手に

納経所があります。

境内 石階段と庭園と神峯の水

階段最上段からの境内 鐘楼と納経所(右の大きな建物は本堂ではありません。)

一息入れて境内を見回しますが、納経所の他には何もありません。本堂と大師堂はさらに160段の

石段を登った上にあります。まったく「いやがらせか」と思ってしまいます。もちろんこれも「修行」です。

この石段の両側が見事な庭園になっています。右側の岩肌を水が伝たっています。これが霊水として

名高い「神峯の水」です。病気平癒に霊験あらたかであるという言い伝えがあります。もちろんのどを

潤しました。まろやかで、温かく感じる水温で、やさしいお水でした。

黙々と石段を登ります。登り切った所で弘法大師像が出迎えてくれました。隣に赤い炎が印象に残る

不動明王像もありました。本堂・大師堂は質素ながら堂々とした佇まいでした。

本堂前からは土佐湾の絶景が広がっています。

大師堂の前で先程の団体の方二十数名が、般若心経などを唱えていました。

巡拝を終えて、当然160段の石段を下り、納経をします。

余談ですが、神峯神社経由で神峯山頂へ登ることができます。ただ標高差約140mの登りがあります。

展望台(標高570m)からの眺めは素晴らしいそうですが、ここで十分です。

9:50分に寺を後にします。今度は坂を下ります。途中旧道ではなく車道を通りましたが、それほど

遠回りという訳ではありませんでした。

10:10に案内板と石碑のある地点に降りてきました。さすがに帰り道は下りなので早いです。

さすがに疲れました。ベンチで一休みします。

この後ひたすら下り、10:35に鉄道の高架の所まで戻りました。真っ縦を無事歩き終えました。予想

よりもかなり楽でした。時間も2時間20分と予定よりも早いくらいでした。

荷物を預かってもらったお店に到着。10:45。予定より2時間近く早く下りてこられました。荷物を受け

取り、お礼にアイスクリームを買ってお店の前のベンチで食べます。冷たいアイスクリームが美味しい

です。

休憩の後出発です。時刻は10:55。次の28番大日寺までは約38kmの距離があり、到底今日中

にはたどり着けません。でも安心してください。(かなり古いですね。)ここから道は鉄道と並行していま

すので、今回はこの後行ける所まで言って電車に乗ります。

ルートの関係で唐浜駅には立ち寄りません。駅前にはアンパンマンの作者のやなせたかし氏デザイン

の「とうのはまへんろ君」の銅像があるそうです。ここは、やなせたかし氏の故郷なのだそうです。

11:10に安芸市の看板を通過しました。ここまで来られるとは思っていませんでした。朝早く出発

したのと、昨日1時間歩いておいたおかげです。

次の下山駅を11:30に通過。道の横に文旦やトマトを売る店があります。買いたいのですが荷物が

重くなってしまうので我慢します。空港に売っていてくれるとよいのですが。

その先で道が新道と旧道に分かれています。旧道の方に大山岬と道の駅大山があるのでそちらに向か

います。

11:40に大山岬に到着。何だか寂れた所でした。眺めは良かったのですが・・。

足摺岬は霞んでいます。かろうじて肉眼では見えていますが写真は無理でしょうね。

北方向には手結岬だと思われる岬が見えています。

大山岬からの眺め おそらく手結岬

11:50に道の駅大山到着。ところが休業中でした。新道の方に車が行ってしまいこちらには来なく

なっているのでしょう。ベンチで一休みします。

道の駅大山の少し先で遍路道は堤防の上になります。景色もよく快適に歩けます。初日こそ雨でした

が、その後は晴れが続き、快適な遍路旅が楽しめました。

堤防遍路道

20分程堤防の上を歩いた後、国道に戻ります。食事をするところを探したのですが、良いお店は見つ

からず。12:30に伊尾木駅近くのコンビニに到着。ここで買い出しをして昼食とします。ITOHさんが

文旦を売っている店を見つけてくれました。

十数個入った箱詰めメインでしたが、バラ売りをしてもらえましたので2個お土産に買いました。帰宅後

食べましたが、酸っぱくはなく甘くておいしかったです。(ちなみに高知空港でも売っていましたが、この店

の倍近い値段でした。)

今回はここで打ち止めです。伊尾木駅から土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線に乗り、のいち駅に向か

います。

乗った列車は展望車両で、写真の様に展望台がありました。いろいろ工夫をして観光客を呼び込もう

と努力されています。

展望台付きの列車

次回歩く遍路道を見ながら列車に揺られること約1時間でのいち駅に到着。

ここから高知龍馬空港はすぐ近くです。駅からタクシーで10分かからずに到着。搭乗の手続きをして

ラウンジの椅子に座り込みます。やはり疲れました。今回は3人ともほとんど同じ搭乗時間なので、

空港までの移動が一緒に出来で楽でした。

最後に今回の遍路旅の反省と、次回の第6回の話をしていたらあっという間に時間が立ち、別れと

次回の約束をして、機上の人となりました。

名古屋までわずか1時間。早いです。電車だと高知から4時間半。しばらくは飛行機の利用が続き

そうです。

今回も初日こそ雨でしたが、残りの3日間は天候に恵まれたのは何よりでした。

いよいよ高知県東部へと突入しました。室戸岬までは噂通り長い距離でしたが、2回に分けたせいで

それほど長いとは感じました。前回甲浦で区切ったのは正解でした。

さすがに3月になり、気温も上がり、日差しが強くなってきました。朝夕はともかく昼間は暖かさを感じ

ました。

第5回の歩き遍路を終えて、巡拝した寺は+4札所で27札所。歩行距離は累計で約280km。

高知県に入ったとはいえ、まだまだ先は長いです。何しろ次の難所、足摺岬を越さないと行けません。

今回土佐湾越しに遠く霞んでいた所です。

次回は、足摺岬はまだ無理で、高知市周辺をぐるっと回るコースを中心に平場を歩きます。

次回からはカツオランドに突入です。その他にもおいしい料理が、それこそ皿鉢料理の様に山盛です。

観光と合わせて楽しみたいと思います。

乞うご期待。

第5回でわかった事

・やはり暑いより涼しい季節が遍路には向いています。必要とする水分が全然違います。

・暑くても長そでが必要です。できれば帽子もあったほうが良いと思います。(日焼け対策)

・荷物軽ければ軽いほど良いです。必要なのは、お遍路用品を除いたら、地図、下着の予備、食料、

水、医薬品くらいです。後はなくても何とかなります。

・靴は平地のみの場合は、トレッキングシューズのローカットタイプよりもランニングシューズが良い

ようです。(舗装路用のものがありますのでそちらを選んでください。)ただし、新品をいきなりは

だめです。十分慣らしてから使ってください。

・靴下は薄いものを2枚重ねると、マメや水ぶくれ防止に効果があります。下に履く方を5本指タイプ

にするとさらに効果的です。