第4回目の遍路旅は、前回に区切り打ちした新野駅から、23番薬王寺に向かうところから始まります。

今回も同行者は、弘法大師様とIさんとMさんの同行四人です。

まずは、出発地点の新野駅まで移動しないといけません。区切り打ちは、この移動に要する時間が

もったいないです。今回の遍路の出発地点は、徳島県南部の公共交通の不便なところです。自宅から

丸半日かかります。そのため、前日の4日に各人が途中まで移動し、翌日朝に徳島入りして、5日から

3日間歩く計画です。(最終日の8日は丸1日移動に費やして帰宅します。)

私は、前日に仕事を終えた後、名古屋駅を19時過ぎに出発。新幹線で西明石駅まで向かい、駅前

のビジネスホテルに泊まりました。

さすがに21時近くのため、駅前も人通りはなく、宿に直行して早目の就寝です。

1日目

朝5:30に起床。JRで舞子駅へ移動。いつもの明石海峡大橋の上部にある高速舞子のバス停で

MOさんと合流。1年ぶりの再会です。明石海峡を見ながら朝食を済ませます。

7:00発の高速バスに乗り、淡路島を越え、大鳴門橋でうずしおを見て、(四国方面に向かう時は、

進行方向左側の席が良く見えます。)徳島駅へと向かいました。

朝の通勤渋滞で少し遅れて8:28分に徳島駅に到着。徳島駅9:30発の列車に乗る予定ですので、

1時間ほどあります。駅構内にあるコンビニで昼食を買います。

Iさんはすでに到着されていました。Iさんは前日に徳島入りしていたそうです。同じく1年ぶりの再会に

なります。話はゆっくりと車内ですることにし、9:30徳島駅発のJR牟岐線というローカル線の列車に

乗ります。第3回の時と同じです。

これは特急うずしお

今日は快晴で、途中の神田瀬川橋を越えるときに右手に第2回の時に歩いた12番焼山寺がある山

と第3回の時に越えた20番鶴林寺・21番太龍寺の2箇所を遠望することができました。

左端が20番鶴林寺・21番太龍寺

1年ぶりの再会で近況を話しながら、列車に揺られること1時間と5分。これまた第3回でも降りた

新野駅に10:35に到着。この新野駅から遍路再開です。10:40。

前回はいきなり雨の中の遍路となりましたが、今日は素晴らしい快晴の天気です。

新野駅からは、一旦22番平等寺方向に向かいます。1km程歩いたところで案内板にしたがって

左に曲がります。前回はここを右手に進み、22番平等寺から逆打ちで遍路ころがしの難所の21番

太龍寺・20番鶴林寺を山越えで打ち、その後19番・18番と打ち、徳島駅まで歩きました。

交差点の標柱

今日は左に進み、県道284号線を歩きます。序文に「今回は海岸沿いをひたすら歩く」と書きましたが

新野駅から田井ノ浜の海岸までは山間の道です。ですが、峠以外には、アップダウンはほとんどありま

せんでした。

最初は住宅街の中を通る道幅のある道路でしたが、田畑の中の道となり、少しずつ道幅が狭くなって

きました。3kmほど歩くと、新しい道ができています。持っている地図にはない道です。案内書ではここ

から車1台が通るのが精一杯というくらいの狭い道のはずです。戸惑いましたが、看板があり、それに

従って進むと程なく、「月夜御水庵」に到着です。11:35。

この「月夜御水庵」は、弘法大師が水不足で困っていた人々のために、錫杖を突き立てて加持した

ところ、清水が湧き出したそうです。湧き出した泉の底に、大師が刻んだ薬師如来が安置されている

そうです。四国は水源が少ないため、昔から水は貴重です。(四国でなくてもそうですが)そのため四国

各地に「御加持水」の伝説があります。弘法大師にまつわるものも多いですが、私は弘法大師が井戸

掘りや水脈を探す技術を中国で学んで、それをこの地で生かしたのではないかと推理しています。

探したところ、泉はありませんでしたが、境内の一番奥にそれらしいものがありました。

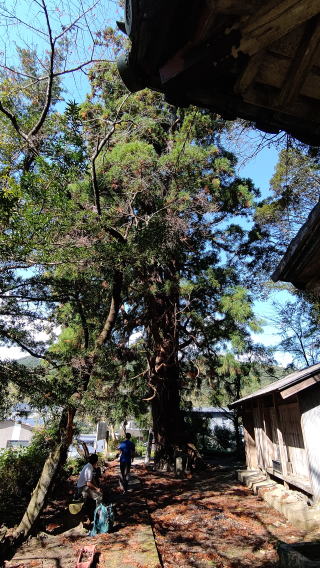

境内には「逆さ杉」という、下向きに枝が生えているという珍しい杉の大木があります。

逆さ杉

庵を出て、先に進みます。すぐに先ほどの新しい道の合流しますが、この道はここまでで、すぐに昔の

狭い舗装道路となります。

道は直進ではなく、左右に何度もうねるように曲がっています。少し登ったあとは緩やかに下ります。

ですが、道幅は狭く舗装も所々で剥げていて、草が生えています。途中で両脇が竹藪になり、薄暗い

感じがします。道を間違えたのではないかと疑うくらい寂しい道です。暗い時間帯だと、車に要注意です。

幸い、1台も通りませんでした。

気持ち悪いので写真は撮りませんでしたが、大きくて真っ黒なミミズが何匹も道路の上をモゾモゾと

はっていました。

それから、蛇も数回見かけました。いずれも小さな蛇でしたが、この時期に蛇が冬眠せずに活動して

いるのはさすがに南国です。

庵から30分ほどで、鉦打(かねうち)橋を渡り、少し進むと国道55号線に合流します。他の方のブログ

では舗装路を左折して合流する道が案内されていましたが、案内板があり、竹藪の中の古道がありま

した。

国道55号線に出た所の反対側に小さな庵があります。これが鉦打大師です。

さすがに主要道路で交通量が一気に増えます。歩道がありますが、排気ガスを浴びせられて、あまり

快適という訳にはいきません。ここから先、室戸岬を経て高知市に至るまでの区間、ずっとこの国道

55号線沿いを歩かないといけません。歩道のないところも多いそうです。

その先で鉦打トンネルを抜けます。トンネルの中に「室戸岬迄96km」という看板がありました。先は

長いです。トンネルを抜けると右手にダム湖が見えてきます。福井ダムです。少し先に進んだ所に遍路

小屋があります。

小屋から湖の眺めが良いとの情報でしたが、小屋からは湖はほとんど見えませんでした。でも、時間

も頃合なのでここで昼食を取ります。12:25。買っておいたおにぎりを頬張ります。

遍路小屋

小屋の横に「薬王寺迄11km」の案内板がありました。ですが、この先で「薬王寺迄15km」の看板

があり、その他にも距離が前後する看板がいくつもありました。事前に情報を調べていたので良かった

のですが、知らない方は戸惑うと思います。

食事を済ませ先に進みます。12:40出発。

次に福井トンネルを抜けます。このトンネルは両側に歩道が整備されていました。(この後、いくつも

トンネルを通りましたが歩道がないトンネルもあり、すぐ横を車が走ります。トンネル内は車の走行音が

反響して結構怖いです。大型車が通ると、巻き込まれてバランスを崩して転んでしまうことも有るそう

なので十分に注意したいです。何より排気ガスはたまりません。マスクを持ってきました。コロナ対策

でもありますが、トンネルの必需品です。その他に反射テープをリュックにつけてきました。)

福井トンネルを出て程なく右手に看板があり、「1,200m先を左折」と書かれています。ですが、他の

方のブログで調べると、300m先で右に道が分岐します。この道は県道200号線で、国道の下をくぐり、

県道25号線に出て、由岐坂峠を越えて由岐の町中を通る道です。私達はこちらを歩くことにしました。

ちなみに、まっすぐに進むと国道55号線を進む山沿いの道です。この山沿いの国道55号線のほうが

4km程距離が短いそうですが、各案内書でも県道経由の方が良いと推奨されています。実際歩いて

みてそう思いました。県道を進んだおかげで、車の往来や排気ガスに悩まされずに済みました。この

区間は海岸線なども含めて景色が良く、歩きやすかったです。

また、「由岐坂峠を越えて」と書きましたが、実はこの区間にはもう1つ別の道があります。県道25号

線と合流してから少し歩いたところで高速道路の下をくぐりますが、その手前を右に入ると旧土佐街道

の貝坂峠への遍路道があります。こちらがかつての遍路道だそうで、山道ですが、近年地元の方が

整備に力を入れられていてきれいに整備されているそうです。由岐峠越えよりも距離が1,4km程短く

なります。おまけに標高差も少なく、「行かずばなるまい。」ということでこちらを進みます。13:10発。

土佐街道への案内板と遍路さん人形

約500m程生活道路を進むと、突き当りの分岐点にお地蔵さんが祀られていて、ここを左に入ります。

林の中の遍路道の横にはいくつか石仏や石碑が安置されていました。「天保3年」と掘られた石仏も

ありました。情報のとおり、ザレた急坂もありましたが道は綺麗に整備されていました。

石碑 石仏

分岐点から約15分で尾根筋に出ました。貝坂峠らしきところに到着。周囲を雑木に囲まれ、景色は

なく、峠なのかどうかよくわかりません。峠からは当然下り。でもすぐに登りになります。登り切った所が

「松坂峠」のようです。峠が2つ続いていました。

その少し先で左に入る道があり、30m先が展望台になっていました。眼下に太平洋が広がっています。

素晴らしい眺めです。ここに展望台があるのを知りませんでしたので驚きました。三人とも思わず歓声を

上げました。もちろん休憩です。

遍路道から始めてみる太平洋の海原

左下に由岐の町があり、右手にこれから向かう田井ノ浜があります。その先の小山が山座峠でしょう。

眺めを楽しんで先に進みます。13:40発。

10分ほど進むと高速道路の下をくぐります。その後、高速道路の脇のコンクリートの上を進みます。

少し分かりづらいですが、注意して進めば迷うことはありません。50mほど進むと地道に入ります。

最後に階段を降りると舗装された道路に出ます。ここで杖を見つけて喜んで歩いていたら、道を間違え

てしまいました。階段を下りた所をすぐ左に進んだのですが、その先で高速道路の入口に着いてしまい

ました。

引き返して階段の所をよく見ると、右に進むようマークがありました。

正しい道を進むと、正面の山腹に先程休憩した展望台が見えました。

道路に沿って進むと、田井ノ浜駅の手前で由岐坂峠越えの県道25号線に合流しました。

14:30に田井ノ浜駅に到着。この駅は季節営業の駅で、海水浴シーズン以外は列車が止まりません。

駅の横から線路を渡り海岸に降りてみました。打ち寄せる波音と眺めを楽しみます。

田井ノ浜

余談ですが、ここで始めて遍路道として海岸線を歩いた時には、山を越えて海に辿り着いたという

達成感と、「海」というものに新鮮さというか、景色の良さには感動すらしましたが、この先、室戸岬経由

で高知に向かう間は、100km以上をずっと海岸線を歩くことになります。どうなるでしょうか?

一休みの後、県道に戻り歩き始めます。この辺りは季節になるとカニが道路を横断するようです。

テレビのニュースで聞いたことがありますが、カ二を踏んで車がスリップしてしまうのだそうです。

カニ注意の看板と距離表示

JR線が左側を並行して走っています。その線路の先に海岸線があります。少し進んだところでJR線を

渡ると、田井ノ浜の海水浴場に到着です。

浜にある遍路小屋

浜からすぐ先に木岐トンネルがありますが迂回路があるのでそちらを通ります。距離はありますが、

歩きやすい道でした。30分ほどで木岐の町に入ります。

木岐駅の手前の橋の所に「←薬王寺」の看板があります。案内に従って左に曲がり、橋を渡ります。

橋を渡ってすぐのところにある、雑貨屋「にいや」のさつま揚げは美味しいと評判ですので、立ち寄って

買いました。(夕食後の宴会のおつまみにしましたが、評判通り美味しかったです。)

木岐の町を通り抜けた所で、県道25号線は、山座峠に登ります。峠は標高104m。峠の反対側の

恵比寿浜までは、直線ならば2km位なのですが、地図を見ると道路はクネクネと、何度も何度も大きく

曲がる道で、その倍以上の距離を歩かなくてはなりません。ですが「安心してください。」(ちょっと古い

ですね。)遍路道はショートカットでした。

峠への分岐点に遍路小屋があります。15:20着。ここに地図があり、参考にさせていただきました。

ここから左に入り王子神社の横を抜け、海岸線伝いに進みます。程なく右手に標柱があり、林の中を

登る旧道に入ります。ここに「薬王寺迄9.9km」の看板がありました。「距離が違うのでは?」と首を

かしげました。

山座峠登り口

古道入口からの斜面は急でしたが距離は短く、その先の傾斜はほとんど感じないくらいでゆっくり

と登れました。非常に歩きやすい道でした。

周りを樹木に囲まれ展望はありませんが、遍路道横の樹木を見ながら登るしかありません。ですが、

そのおかげで道路の周りの雰囲気が、前回までの山中の峠とは全く感じが違うことに気づきました。

海がすぐそばということもあるのですが、なんだか南国の匂いがします。九州の南部の開聞岳や屋久島

に行った時のことを思い出します。道の周りの植物も、シダが多いです。時折「ドドン」という波音が響い

ています。途中から古道の両側に俳句の碑がいくつも建てられていました。一般の方から募集したもの

のようです。遍路に関係するものが多かったです。

その先で県道に合流して約1km舗装路を進みます。

峠の入口から30分近くかかってようやく峠に到着。16:00着。峠には小さな遍路小屋がありました。

山座峠の遍路小屋でくつろぐお二人

道の反対側に電波塔でしょうか?鉄塔が建っています。この小屋にも地図があり、助かります。汗を

ぬぐい、一息入れます。10分ほど休憩した後、出発。小屋の左横に遍路道の案内板があります。それに

従い、小屋横の細い道を下ります。この遍路道も、最初だけ急な階段の道でしたが、その先からは傾斜

もゆるく、歩きやすかったです。何より、この道のおかげで大幅にショートカットできました。この区間の

距離が、県道よりも1/4位に短くなったのが嬉しかったです。

ちなみに、この区間にも別の遍路道があるそうですが、そちらは少し遠回りなのでパスしました。

峠の先で前方が開けたところがあり、そこから見下ろした大浜海岸の景色は見事でした。

峠を下り切り、県道に戻るとすぐに海岸線に出ます。16:25。ここにも遍路小屋があります。その先

にある恵比寿浜にはキャンプ場もあります。湾というのか入り江というのかわかりませんが、波もなく

静かな浜です。

その先の岬の所に、「えびす洞」の看板の所に到着。16:45。このえびす洞というのは、そそり立つ

岩壁が波の浸食で直径20m位の大きな穴が空いた場所があります。時間はあまりありませんが、

すぐ近くのようなので立ち寄ってみました。細い遊歩道を下る事3分ほどで到着。浸食でできた大穴に

打ち寄せる波は迫力があり、なかなか面白かったです。この場に立つと迫力があるのですが、写真では

その迫力が伝わらないのが残念です。

えびす洞

道路に戻って30m程歩いたところで、大浜海岸越しに今夜の宿の「ホテル白い燈台」と「日和佐城」と

薬王寺の「瑜祇塔」が見える所がありました。

今夜の宿ホテル白い燈台 日和佐城↑ 瑜祇塔↑

「ホテル白い燈台」は、建物の上半分は、名前のとおり真っ白で燈台をイメージしている建物でした。

建物の下半分は青みがかった色ですが、細かいことは気にせずに。17:00到着。疲労困憊です。

でもこの宿は、全室太平洋の大海原が眺められるオーシャンビューです。おまけに温泉があり、展望

露天風呂がありました。露天風呂からの海の眺めは抜群でした。

食事も美味しくお酒も進み、大満足の初日となりました。

余談ですが、この宿は保護猫を飼っていて4匹ほど見かけました。2匹が私になついてすり寄ってきま

した。可愛いものです。

2日目

朝6時に起床。部屋から朝焼けのオーシャンビューを楽しんだ後、朝食を美味しく頂きました。7:20に

出発です。

部屋からの朝日

宿からすぐの所に「恋人岬」と書かれた看板のある小さな展望所がありました。ここからも大海原が

見れました。湾の向こうの小山に日和佐城が見えます。写真に撮りましたが小さくて見えません。

大浜海岸遠景(中央白い建物の右上が日和佐城)

日和佐の町の外れに到着しました。ここに「日和佐ウミガメ博物館カレッタ」という建物がありました。

この日和佐の大浜海岸はアカウミガメが産卵にやってくるのだそうです。建物には入りませんでしたが

外のプールに数匹泳いでいるのを見ることができました。大きかったです。

日和佐ウミガメ博物館カレッタ と ウミガメ(甲羅が1m位ありました)

ウミガメが産卵に来る大浜海岸

すぐ横が海岸で、朝日に輝く大海原をを眺めました。確かにきれいな砂浜でした。

博物館の先を右手に曲がり、日和佐の町に入りました。7:45。寺に向かい歩きます。北河内谷川

に架かっている橋は朱塗りで、欄干にはウミガメの置物がありました。

橋の上からは、左手の小山の上に日和佐城が見えています。海と川に囲まれ、攻めるには苦労しそ

うなお城です。右手には23番薬王寺の瑜祇塔が見えています。緑色の山を背景にして、赤い色が映え

ています。

カメ越しの日和佐城 カメ越しの瑜祇塔

その手前を、JR牟岐線が走っています。山沿いから町の中心に向かって近づいてきています。

橋を渡り、右手に曲がり少し進むとお寺の門前商店街にお店が連なっていて、そこを抜けてJR線の

高架の下をくぐります。その橋脚にトリックアートの阿吽像が描かれていました。

トリックアートの阿吽像

さらに国道を横切った先に23番薬王寺があります。8:00着。

門前に架かる小さな橋を渡ると、入母屋造り本瓦葺三間1戸8脚門の立派な仁王門が建っています。

(2012年に解体修理されたそうで、真新しくなっています。)すぐ隣に4階建ての鉄筋コンクリートの建物

があるのはご愛敬です。これが宿坊だそうです。

23番薬王寺 全景

門をくぐると、その先に33段の女厄坂、42段の男厄坂があります。この寺は厄除けの寺として有名

です。ちなみに、この階段を登るときに、1段ごとに賽銭を置いていくのが作法だそうです。昔なら1銭

づつ、現代だと1円づつです。階段を登りきると本堂に到着です。その左に大師堂があります。

中央奥が大師堂、左が地蔵堂、魚藍観音塔 本堂

女坂 男坂 厄除坂

本堂の右手奥には、61段の「還暦厄除坂」があります。私はもう還暦を過ぎましたが、後厄払いと

いうことで、1円玉を61枚持ってきて、1枚1枚置きながら登りました。

還暦厄除坂の先に「瑜祇塔」が建っています。瑜祇経を形にしたという円柱形の独特の形で、赤い色が

鮮やかです。

瑜祇塔

「瑜祇塔」は「ゆぎとう」と読みますが、正式名称は「金剛峰楼閣瑜祇塔(こんごうぶろうかくゆぎとう)」で、

密教の根本である金剛界と胎蔵の二部は本来同一のものであるという精神を説いた「金剛峰楼閣一切

瑜伽瑜祇経(こんごうぶろうかくゆぎきょう)」に基づいて建立されているそうです。

他の札所でもいろいろな形の多宝塔がありますが、この瑜祇塔が原型になっているとのことです。

この塔の中には、戒壇巡りがあります。残念ながら、今日はこの日和佐の町の防災訓練の日だそうで

開いていませんでした。(塔に着いてすぐにサイレンが響き渡り、拡声器で避難訓練のアナウンスが

始まりました。)

※参考までに、内部を資料から抜粋すると、「入口から階段を地下に降りると真っ暗で、左側の壁に

手を当てて伝って進むと、瑜祇塔の中心部の所に辿り着き、そこにかすかな光が差し込んでいて、そこで

薬師如来と両脇に日光・月光の両菩薩が出迎えてくれます。暗い闇を通り抜け薬師如来に出合うことで

生まれ変わる事ができる。」そうです。

境内には、その他にも地蔵堂、魚藍観音塔等が建っています。本堂左手に、肺病に効く霊水が湧く

という「肺大師」と呼ばれる泉があります。

また、境内からは日和佐の町並みとその向こうに太平洋が見えています。

境内からの日和佐の町並み

このお寺は帰り道が別になっています。「帰り参道」と呼ばれる別の階段があり、その階段を下りた

ところに納経所があります。御朱印をいただきます。

この寺が徳島県・発心の道場最後の寺となります。納経を済ませ、発心の道場の23寺を無事巡拝

しました。

余談ですが、ここは吉川英治の大作「鳴門秘帖」の舞台になった寺です。最初にTVで見たのはもう

40年位前で、田村正和さんが主演でした。(若くてハンサムで渋かったです。4月にお亡くなりになって

しまいました。合掌)数年前にもリメイクされていました。こちらは「うーん」でした。(個人の見解です。)

なお、あらすじは、「主役の公儀隠密の法月弦之丞が、幕府転覆計画を記したとされる鳴門秘帖を

めぐって、阿波徳島藩に潜入し、その秘密を探る。」といったもので、この薬王寺も舞台の1つとなって

いました。その石碑が境内にありました。

鳴門秘帖の記念碑

巡拝後、次に進みます。いよいよ高知県・修行の道場の最初の寺、24番最御埼寺迄の約76kmを

歩きます。と言っても、当然ながら今日と明日の2日間で歩くことは不可能。今回は、途中の甲浦駅の

先までを目指します。まずは、今夜の宿のある宍喰の町へ向けて歩きます。8:45出発。

お寺のすぐ近くに、日和佐駅のすぐ隣というか、駅と合体した「道の駅日和佐」があります。

余談ですが、このお寺の周囲には先程の門前町やこの道の駅、そして日帰り温泉施設の「薬王寺

温泉 湯元 醫王の湯」等の施設やお店が充実しています。お遍路さんだけではなく、多くの参拝客や

観光客でにぎわっているそうです。「納経所も順番待ちになる。」と聞いていましたので心配しましたが、

時間が早いせいか、待たずに済みました。

国道に出て歩き始めます。標識があり、「室戸岬まで81km」と書かれていました。遠いです。

国道はかなりの交通量があります。「歩道もあるので仕方ないか。」と思っていたら、駅からすぐ先で、

国道の左側に側道があります。こちらが旧遍路道のようです。有難く通らせていただきました。500m

ほど歩いたところに地蔵菩薩があり、その横に真念しるべ石がありました。かなり古いもののようでした。

2km程で国道と合流。ここから牟岐の町まで、国道を歩きます。しばらく海岸から離れます。

日和佐の市街地を出ると、国道は奥潟川とJRの線路と並行して進んでいきます。

9:30に国道沿いの遍路小屋に到着。休憩します。この小屋は「海部材木」という会社が敷地内に建て

ているものです。

国道の歩道 遍路小屋

3km程で奥潟トンネルを抜けます。短いトンネルですが、歩道がありました。

トンネルの先は、両側を低い山に囲まれた山間をしばらく歩きます。今度は、長さ690mの日和佐

トンネルを抜けます。10:00着。こちらの歩道は安全柵付きで安心です。

日和佐トンネル

実はこの日和佐トンネルを迂回する遍路道があります。入口手前で左の林道に入り、「よここ峠」を

越える道です。地元の方が整備されたそうです。ですが、迂回すると距離は約2倍の1,400mあり、

当然登りありのため、時間は3倍かかります。安全柵もあるので、トンネルを選択しました。

ですが、トンネル内は暗く、排気ガスもあり、快適とは程遠いです。時折通過していく大型車の音は

気持ちの良い物ではありません。Mさんは峠越えで歩くとのことで一旦分かれます。

トンネルを抜けてさらに歩くと遍路小屋を通り過ぎます。この付近には国道沿いに、小さなものですが

遍路小屋がいくつかありました。

遍路小屋

その先の交差点に「←山河内駅」の案内板があります。看板のすぐ先に山河内トンネルがあります。

山河内トンネル手前

ですがトンネルは通らず山河内駅に向かいMさんを待ちます。10:25着。

交差点から5分ほどで駅に到着。駅のベンチで座ります。5分ほどでMさんが到着しました。

早いです。

山河内駅

この時、2時間に1本のJR牟岐線の電車(正確には気動車なので列車)が到着しました。反対方向

でしたが、もし進行方向でしたら正直乗りたいと思います。

日和佐から室戸岬迄の区間は、ほとんど国道55号を歩きます。このあたりは、土佐浜街道と呼ばれ

ています。左右を小高い山に囲まれた景色がずっと続きます。

国道55号線には、道路上に所々に数字が書かれています。これは徳島市からの距離です。室戸岬は

徳島から130km地点なので、室戸岬までの残りの距離がわかります。現地点は63km、あと67km。

「フゥー」とため息が出ます。

ちなみに、この道路の表示は、もちろん歩き遍路の方のためのものではありません。災害や事故の時

にヘリコプター等が場所を特定するためのものだそうです。でも、これが意外と励みになりました。何せ

道路の看板が少なかったので、この数字で現在位置を確認できました。

国道の歩道のないところの路肩に緑色の線が引かれています。これは歩行者用のラインだそうです。

この辺りは、海岸からどんどん離れていきます。そのせいか、緩やかですが、道が上り坂になっている

気がします。(事実そのとおりでした。)今日は大きな登りはないのですが、小さな峠をいくつも越えます。

そろそろ昼時なのですが、昼食の予定の牟岐の町まではまだまだあります。非常食をかじり、空腹を

紛らします。

山河内駅から3kmほど歩くと11:20に寒葉坂の頂上に到着。ここが町境で、このから牟岐の町に

入ります。

ここで道の反対側から声を掛けられ、何かと思って行ってみると、草刈りをしていると思った方は、実は

古道を整備されている方で、この峠から旧土佐街道迄の300m以上の道を造り、旧土佐街道自体も

整備されていました。わざわざ案内していただけるというので後について行きました。

この方は三村泰三さんと仰って、ここ以外にも古道を整備されているとのことでした。歩き遍路も2回

されたという先達でもあります。

この方の説明によると、この付近の旧土佐街道はJR線路の建設のために寸断され、廃れてしまった

そうです。造られた道はJRの寒葉トンネルの坑口のすぐ上を通り、その先でJR線と並行していました。

道はまだ作られたばかりで踏まれていないため、歩き難いところもありましたが、きちんと測量してあり

手製の境界杭も打たれていました。

寒葉トンネル上 整備された道 渡り初め 三村氏

道の横に赤い実があり、これは「ツチトリモチ」という絶滅危惧種の珍しい植物だそうです。

ツチトリモチ↑

旧土佐街道に合流した先で、小さな川の流れがあり、手製の木橋が掛けられていました。この橋も

三村さんが昨日架けたばかりで、なんと私たちが渡り初めとなりました。

川の両側の道の横に石垣があり、ここには江戸時代に橋がかけられていたそうです。石垣もしっかり

した造りで、日本の土木技術は昔から優れていたようです。

橋を渡った先でJR線の横に出ます。ここが寸断されてしまった場所だそうです。そこから先は旧土佐

街道の痕跡がはっきりと残っていました。幅が2間(3.8m)の道で、かつては土佐藩の殿様も通った道

だったそうです。

その先の開けた里に出たところまで送って頂きました。三村さんはここの整備が終わったら、次は

「よここ峠」を整備するとのこと。また、これから通る「大坂峠」も整備に携わられたとのこと。こうした

方達に支えられて、遍路の古道は修復されたり維持されているということがわかりました。感謝!です。

三村さんのおかげで貴重な体験ができました。「究極の御接待」を受けることができました。寒葉坂に

看板を付けられる予定だそうですので、このHPを見て歩き遍路でここを通られる方はぜひ通ってみて

下さい。

しばらくの間国道とJR線路に囲まれた田篠道を歩きます。途中で川を渡った時流れを見ましたが、

きれいな川でした。名前はわかりませんでしたが魚もかなりいました。

峠からずっと古道を通れたので助かりました。辺川駅の看板のあるところを12:25に通過。駅には

寄らず、「小松大師」に向かいます。駅のすぐ先に「小松大師」があります。12:30到着。お参りして、

少し休憩します。小さなお社があるだけです。

小松大師

小松大師のすぐ先で国道55号線に戻ります。そこから1.5km程で牟岐川に架かった橋を渡ります。

左手に流れを見ながら1km程で今日の昼食の店の「55ラーメン」に到着。13:10。予定ではここに

12時ころに着きはずでしたので、約1時間遅れています。ここで栄養を補給してこの先に備えます。

私が食べたのは魚介系の出汁のラーメンでなかなか美味しかったです。13:40出発。

55ラーメン

牟岐駅には立ち寄らずに国道を離れ、牟岐の町中を歩きます。

牟岐の町を過ぎてからの7kmの区間は8つの坂と8つの浜を通過します。その区間は「八坂・八浜」と

呼ばれていて坂と浜が交互に現れます。変化があり、退屈しないで済みますが、それは現代だから言え

る話で、かつては難所と知られ、旅人は安全を祈願して、草鞋をこの先にある草鞋大師に奉納したそう

です。

程なく町を抜け、牟岐トンネルのいる口が見える所に到着。ここからルートは2つあります。このまま

国道を進み、八坂・内妻・古江・福良の4トンネルと内妻大橋を通って行く道。こちらは約2kmを30分。

もう一つは、国道を離れて大坂峠、内妻ノ浜、松坂峠、古江ノ浜を越えていく、旧土佐街道の遍路道です。

こちらを通っても約3kmを1時間で歩けるとのこと。国道とは30分ほど余分にかかりますが、旧土佐

街道の遍路道を歩くことにしました。ITHOさんは足の調子が悪いため、国道を歩くのでここで一旦分か

れます。

遍路道は国道を離れて、山中に入り、大阪峠を越えて行きます。峠と言ってもさほど高くはありません。

途中で1箇所、海が見える所がありました。

大坂峠入口(この看板も三村氏作成とのこと) 海が見えました

登り始めは急坂でしたが、中央は緩やかな傾斜で歩きやすかったです。最高点に「大坂峠標高90m」

の小さな看板がありました。

峠への道 鯖大師関連の和歌 大坂峠

峠からは当然下ります。最後の所は急坂でした。下り切って、国道近くまでに戻ると、草鞋大師が

祭られています。14:30。草鞋大師は小さな祠が石像が祭られているだけでした。

その先で八坂八浜の最初の内妻ノ浜が見えました。

草鞋大師 八坂八浜の最初の内妻ノ浜

その先は内妻ノ浜で砂浜を歩きます。ところが工事中で、工事現場の中を抜けたため、浜の古道の

味わいは0でした。

一旦国道に戻って内妻川を渡ります。渡った先で、再度遍路道に戻って松坂峠を越え、古江ノ浜を

越えて行くのが古道ですが、私も腰が張ってきていて無理をしないでおこうと思ったので、ここから国道

を歩く事にしました。

古江トンネルの先で海岸に降りる所がありましたので海岸に降りてみました。砂浜ではなく、小石の

浜でした。ここが八浜の遍路道です。200mほど歩いて国道に戻りましたが、海岸線は岩壁あり、岩場

ありで、変化に富んでいて飽きませんでした。でもここをずっと歩くのは大変だったでしょう。

八浜の遍路道

再び、国道沿いを歩きます。1km程で福良トンネルの入口に到着。15:05。ここが牟岐町と海陽町

の境です。ここでMATSUMOTOさんを待ちます。5分ほどで到着されました。相変わらず健脚です。

この福良トンネルは歩道もあり、かつ最短距離で進めるので、トンネルを抜けるのが主流ですが、

このトンネル手前で右に進む旧道があります。

こちらを進むと、トンネルを迂回し、向こう側にある、番外札所の「八坂山八坂寺・鯖大師」の寺の中を

通ります。鯖大師に立ち寄るのでしたら、トンネルを抜けて、国道から往復する分を考えると、距離も

さほど変わりませんので、旧道を通ることにしました。

福良トンネルと右にある古道入口

トンネルの右側から旧道に入り、山腹を反時計回りに巻くように進みます。最初は急坂でしたが、

途中からなだらかでよく整備されています。5分ほどで「福良坂峠」と書かれた看板のある所に到着。

その先で1箇所急な下りがありましたが、問題なく通れました。(落ち葉で滑りそうになりましたが。)

入口から10分ほどで前方に鯖大師が見えてきました。15:20着。

参考までに、番外札所というのは、「別格二十霊場」と呼ばれている、八十八カ所の札所寺とは別の

二十の札所寺の事です。今回初めて打ちましたが、八十八カ所札所と同じように巡拝します。

八十八カ所札所を打ち終わってから、改めて巡拝する方もいるそうです。八十八カ所札所と番外札所

二十を合わせると百八になり、これを合わせて打てば、除夜の鐘と同じく、人間の煩悩を祓ってくれる

のだそうです。

改めて二十寺を巡拝するかどうかは別として、せっかくですのでこの寺で番外寺用の新しい納経帳を

購入して御朱印をいただこうと思っていましたが、納経帳がA4サイズのものしかなく、大きすぎるので

やめました。番外札所は改めて回りたいと思います。(多分歩いてではないと思います。)

ちなみに番外札所は、この鯖大師は遍路道上にありましたが、遍路道沿いにあるのは七寺で、その他

は離れていて、遍路のついでにという訳にはいかないようです。

ほどなく境内の裏手に到着。裏口から境内に入ります。ここにも瑜祇塔があります。その下に立派な

鯖大師へんろ会館が建っています。全館冷暖房完備で快適な最新の施設は30名が泊まれるそうで、

大浴場・洗濯場まて完備しているそうです。

境内の右手にある、本堂東の山腹をくりぬいてつくられた全長88メートルの大洞窟には、八十八ヶ所の

本尊が祭られていて、八十八カ所霊場と番外札所二十カ所霊場のお砂踏みができます。もちろんやりま

した。洞窟の奥には護摩堂があり、暗くて独特な雰囲気がありました。

その他にや多宝塔等もあります。本堂は仁王門に近いところにあります。本堂手前には、鯖を手に

した大師像があります。大師堂の左には鯖の石像があります。

鯖大師瑜祇塔 本堂 正面

打ち終わって正面入口に立つ仁王像の所で振り返りましたが、こじんまりとした感じしか見受けられ

ませんでした。縦に長く、奥行きがある境内です。本堂だけで引き返した人は小さなお寺だと思い込んで

しまうでしょう。その意味でも、是非、旧土佐街道の遍路道を歩いていただきたいと思います。

ちなみに私が聞いた鯖大師の謂れなのですが、面白いものなので紹介します。(諸説あります。)

大師がこの地を訪れた時、鯖の干物を運んでいた馬方に「1匹ほしい」と頼んだが断られたので、

大師が呪文を唱えると、馬が倒れて動かなくなり、慌てた馬方が干物の鯖を差し出すと、受け取った

大師が加持祈祷して干物の鯖を海に投げ入れると、鯖が生き返って泳いでいったそうです。

ですが、この話は実は違っていて、そもそもこの鯖大師は、弘法大師ではなく行基が開いた霊場だと

いう事です。その言い伝えは、行基がこの地を訪れた時、鯖の干物を運んでいた馬方に「1匹ほしい」

と頼んだが断られたので、「大坂や八坂坂中鯖ひとつ行基にくれで馬のはら痛む」と歌を詠んだら、

馬が動かなくなり、慌てた馬方が干物の鯖を差し出したのだそうです。(行基も結構せこい真似をする

と思ったのは私だけでしょうか?)

それがいつの間にか、行基が弘法大師に変わったのだそうです。また、一説には「さば」と言っても

魚の鯖ではなく、「生飯(さばと読む・現在のおにぎり?らしい)」の事だともいわれています。それが生飯

が鯖になってしまい、生き返って泳いだことになってしまっているのだそうです。

弘法大師の逸話はいくつかあり、超人的な力をたたえるようなものも多いですので、いつの間にか

主人公が、行基から弘法大師に変わったのかもしれません。

また、大師の逸話については、それぞれについていろいろな意味があるのでしょうが、私は死者が

生き返るという話はあまり好きではありません。「死んだ者は戻らない。だから一生懸命今を生きる。」

という考えに賛同しているからです。

それはさておいて、ここで願い事をした後、3年間鯖を食べないと、その願いが叶うそうです。私は

魚料理が好きなので、とても3年間鯖を食べないでいられそうもありません。帰りに大阪で鯖のバッテラ

寿司を食べようとしているくらいですので。ですが、コロナが早く終息して、世の中が平和になるように

願いました。このお願いなら、行基様も弘法大師様も聞いてくれるでしょうから。

国道に戻ります。JRの線路の下をくぐります。右手が鯖瀬駅です。すぐ先に交差点があり、左に福

良トンネルがあります。交差点を渡った左側に鯖瀬大福があります。ここの名物は屋号にもなっている

鯖瀬大福。ITHOさんが10個買って分けてくれました。甘さ控えめで私でも食べられました。(あまり甘い

ものは得意ではないのですが。)

鯖瀬駅(左側) 鯖瀬大福

15:51発のバスで宍喰の町まで移動します。本当はもう少し歩く予定でしたが、予定より時間が

かかっているためここで切り上げることにしました。

30分ほどで、国道沿いに建つ今夜の宿に到着。宿の目の前がバス停なので便利です。「はるる亭」

という宿です。お遍路情報で非常に評判の良い宿で、温泉付きです。早速入浴し、汗と疲れを流しま

した。

お風呂は別棟で湯舟も小さく3人がやっとという広さでしたが、ぬるぬるとしたお湯は良かったです。

はるる亭

ビールとつまみでまずは乾杯です。すぐに食事の時間ですので、軽くです。疲れた体にしみわたります。

夕食は、新鮮な海の幸で美味しかったです。アルコールも進み、丸2日歩き続けた疲れもあり、今夜も

爆睡です。

3日目

今日も6:00に起床。6:30から朝食。この宿の食事は、味・量とも大満足でした。おまけに荷物を預

かって頂けましたので、軽荷で歩けます。

今日も快晴です。今日は雨の予報だったのですが、晴れてくれました。(私はかなりの晴男です)

昨日打ち止めとした鯖瀬駅までバスで戻り、遍路再開です。8:00出発。鯖瀬トンネル、大砂トンネル

と続けてトンネルを抜けます。両方とも歩道がありました。このあたりは県道を歩いたため立ち寄り

ませんでしたが、この付近の海岸沿いは、「大里の松原」という「白砂・青松日本百選」に選ばれている

松林と海岸線があります。

ほどなくJR浅川駅前の交差点に到着。9:00。駅は国道から少し北に入った所にあり立ち寄らずに

進みます。少し先で旧道に入ります。国道より車が圧倒的に少なく、安心して歩けます。

旧道沿いにあった天神社で休憩。宮司さんから声をかけられて、社の謂れなどを教えてもらいました。

天満宮の系列なので境内に石の像がありました。

その先の浅川港では、防潮堤の嵩上げ工事をしていました。中南海地震の津波に備えての事のよう

です。そう言えば、途中に数か所南海地震の時の津波の潮位を記した石碑がありました。

海部川橋を渡ると海部の町に入ります。この川も綺麗な流れでした。古い町並みがあります。この

あたりの古い民家には「ぶっちょ造り」と呼ばれる、面白い構造があります。閉めると雨戸になり、開け

ると広縁になるというものです。実物を見ましたが、面白いものだと思いました。(個人の住宅のため

写真は撮りませんでした。)

海部駅に9:55に到着。ここは現在DMVの運航のため工事中です。(阿佐海岸鉄道では、DMVと

呼ばれるレールバスを走らせる予定です。これは鉄道区間は車輪でレールの上を走り、レールのない

ところはタイヤで走るという、水陸両用ならぬ、鉄路・道路両用の車両です。日本初の営業運転で、ここ

しか走っていないので、鉄道ファンの方なら一見もしくは一乗の価値ありです。)

ですが、走るのは2022年になったからだそうで今日はまだ走っていません。話のタネに乗りたかった

のですが、次回に期待したいと思います。

海部駅からさらに進んで登り坂を登り、さんの峠に到着。ここに面白い形の遍路小屋があります。屋根

がUFOの形をしています。この先にある宿の名前が「遊遊NASA」というのでそれをもじって造ったので

しょうか?

UFO風遍路小屋

峠に看板があり、「24番最御崎寺47km・23番薬王寺43km」と書かれた看板がありました。まだ

中間地点に来ていないようです。でも首をかしげることが一つ。距離を足すと90kmになります。2つの

寺間の距離は76kmのはずです。14km多いです。距離の看板は色々なルートがある等の理由で

標識ごとに違っているのですが、これは少し狂いが多すぎます。距離の表示はあくまで参考にした方が

良いです。遍路地図が一番正確だと思います。

細く長い入り江になっている那佐湾を左手に見ながら歩きます。3km位の長さがありました。

那佐湾

しばらく海岸線沿いの道が続きます。このあたりの景色も見事です。沖合に小さな島がいくつもあり

ます。

当初雨の予報でしたが、3日間で一番良い天気です。日差しがきついくらいです。

10:55に「めしや」という見事なネーミングのお店の手前で休憩。正面の海越しに橋が見えます。

あそこが宍喰大橋でしょう。その先の低い山を抜けているのが水床トンネルで徳島・高知の県境になり

ます。

丁度時間も頃合なので、めしやで昼飯を食べることにしました。目の前の大海原を見ながらの食事も

乙なものです。

昼食の刺身定食 矢印の辺りが宍喰大橋↑

私は刺身定食を頼みましたが、なかなか美味しかったです。この店はお一人で切り盛りされている

ので時間がかかり、店を出たのは11:55でした。

12:15に昨夜泊まったはるる亭に戻ってきました。預かってもらっていた荷物を受け取り先に進みます。

おかげで軽荷で歩けました。やはり荷物は軽くしないといけません。たとえ少しでも。

線路が高架で国道を越えます。ここはもうJRではなく阿佐海南鉄道になっています。その先で小さな

坂を超えます。坂を下った所が宍喰の町です。

国道沿いに結構お店がありました。食事とサーフィン関係のお店が多いです。ボードを持った方も

何人も見かけました。

はるる亭から10分程の国道沿いに「道の駅宍喰温泉」があります。日帰り入浴ができるそうです。国道

の路面標示は88kmとなり、スタート地点の新野から約60kmを走破しました。

実は今夜の宿はその隣に建っている「ホテルリビエラ宍喰」です。外観は南ヨーロッパのホテルという

感じの建物です。立ち寄って荷物を預かって貰えて助かりました。おかげでもう少し軽荷で歩けます。

ここから国道ではなく、宍喰の町中の道を通ります。町を抜けて宍喰川に架かる橋の中央には大きな

(5m位)カモメのオブジェがありました。宍喰川を渡ると、まもなく古目大師があります。12:50着。

ここは立派なお堂と石柱が建っていました。

古目大師

国道に戻るとすぐ先に長さが638mある水床トンネルがあります。

水床トンネル入口

トンネルを越えると同時に県境を越え、高知県に入ります。高知県東洋町の標識があります。13:10。

いよいよ「土佐・修行の道場」に入りました。

トンネルを抜けた所で写真を撮ろうとしていたら、なんとDMVがガソリンスタンドで給油していました。

珍しい光景なので写真を撮ろうとしましたが、スマホがうまく起動せず、シャッターチャンスを逃してしま

いました。(Iさんが写した写真をいただきました。)

高知県東洋町 DMV

その先で甲浦の町に入ります。入り組んだ湾が天然の良港になっています。2005年までは大阪から

のフェリーの便があったそうです。1997年に明石海峡大橋が開通するまでは、高知県東部や徳島県

南部から大阪に出るにはここから船に乗るのが一番便利だったのだそうです。

今は静かな風情のある港町といった感じです。

甲浦駅に向かって歩いているのですが、意外と距離があり、なかなか着きません。

13:45に甲浦駅に到着。右手の鉄道の高架線からDMVが道路に降りるためのスロープが付けられ

ています。阿佐海岸鉄道阿佐東線の終着駅なので、ここから先は鉄道はなくなり、公共交通機関は

バスだけとなります。DMVもバスと言えばバスの車両なので。土日はDMVがそのまま室戸岬迄走るそう

です。次回、機会があれば乗ってみたいものです。

今日はそして今回はここで打ち止めです。駅から普通のバスに乗り宍喰へ向かいます。

今夜の宿「ホテルリビエラ宍喰」はスペインかポルトガルのホテルのようなイメージの立派な建物

です。でもお値段は普通でした。

荷物を部屋に置いて早速温泉です。ここも展望風呂で太平洋の大海原を眺めながらの入浴は最高

です。丁度夕日が沈む刻でしたので最高の眺めが楽しめました。温泉十の眺めで、3日間の疲れが

吹き飛びます。(実際には飛びませんでしたが。)

今日の夕食は、昨日までと違い阿波尾鶏の鍋など山の幸満載でした。大満足の宴となりました。

夕食

食後にもう一度入浴して、星空の下の太平洋を眺め、ゆったりしました。

部屋に戻り、今回の旅を振り返りながら語り合い、睡魔が襲ってきたので就寝。

4日目

今日も6:00に起床。6:30から朝食。昨日の夕食と朝食ともこの宿の食事も、味・量とも十分に

満足できるものでした。

部屋からの朝日

今日は雨は降っていないものの今にも降り出しそうな空模様です。ですが今日は帰るだけなので助か

りました。なぜ朝一で買えるのかというと、ここは室戸岬の手前という位置にあり、交通も便利ではありま

せん。ここから各自の家に帰るのに丸半日以上かかります。飛行機の時間などもあり、やむをえません。

7:31発のバスで阿波海南駅に向かい列車に乗り換えます。駅の近くに遍路小屋があり、時間もある

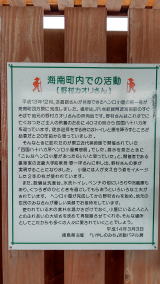

ので立ち寄ってみましたが、なんとこの小屋は遍路小屋第一号でした。(詳しく下の写真の通り)

遍路小屋の恩人「野村カオリさん」 遍路小屋第1号

歩き遍路をしていると、荷物を置いて腰を下ろせる遍路小屋は本当に助かります。作って頂いた方

には感謝!の一言です。

阿波海南駅に移動し、列車を待ちます。この駅がJR牟岐線の終点で、この先は朝海南鉄道になり、

線路が途切れています。

列車止めの終着駅 DMVは左下から出発 JR牟岐線の気動車(1両編成)

今日は3日間をかけて歩いた道をバスと電車で引き返すことになります。丸3日間をかけて歩いた

距離は約65km。でもバスと電車だと1時間半でした。

徳島駅へ戻り、ここで解散します。各自それぞれのルートで自宅へ帰ります。私は往路と同じく

淡路島を越えて大阪経由で帰宅します。

次回の遍路旅を約束して、帰路に着きました。

エピローグという訳ではありませんが、宍喰のバス停を出発したのが7:31。自宅に着いたのは16:00

でした。昼食や乗り換え待ちの時間があるとはいえ、8時間以上かかりました。

今回の打ち止め場所は次回の打ち始め場所。次回も現地までの移動に苦労しそうです。