移動のみ

今回は大分が起点となります。中部国際空港(セントレア)から大分空港までわずか1時間半です。

ですが、1日に2便しかないうえにGWということでLCCですら4万円近い料金。さすがに高すぎます。

JRの新幹線と特急での移動も考えたのですが、電車だと約5時間。朝一で出発しても大分に着く

のはお昼になってしまいます。登山口に早めに着きたいですし、昼食や買い出しもあり、あわただしい

行程になってしまいます。このため電車も除外。

そこで第3のルートのフェリーを使うことにしました。大阪港から別府港までの航路があり、(大分港

行きの航路もあったのですが、予約時にすでに満席でした。)別府港に朝早くに着くので、大分駅に

朝9時頃に着けます。時間は問題ありません。料金は少し高かったのですが飛行機よりはかなり安い

です。ということで船で九州入りしました。

名古屋駅から大阪港までは近鉄と地下鉄で移動。途中の大坂の地下鉄の駅では万博の宣伝が

すごかったです。いろいろ言われている万博ですが、やるからには成功してほしいものです。

大阪港からフェリーサンフラワーに乗っていざ九州へ。四国遍路の時に利用したオレンジフェリーより

少し大きな船です。2023年に就航したばかりのピカピカの新造船です。

サンフラワー「くれない」

予定通りに出航の1時間前に到着したのですが、待合室は満員。それどころかすでに乗船口に100m

くらいの列ができています。さすがにGWですね。船は満室とのことでした。

おかげで乗船開始から20分以上かかってようやく部屋までたどり着きました。少し奮発して個室にしま

した。オレンジフェリーの個室より少し広いくらいでした。正直なところもう少し狭くても十分なので、値段

を安くしてほしいと思いました。

この船にもお風呂がありますので早速入浴。と思ったらすでに満員。諦めました。レストランもすでに

席は満員で、さらに50名くらいが並んで待っています。こちらは予想していて、夕食は難波駅で済ませ

てきました。缶ビールを部屋で軽く1杯やり、早めに寝ようと思いましたが、さすがにこの時間に寝るのは

無理。デッキに出て夜景を眺めていましたが潮風が冷たくて、早々に部屋に戻り、テレビを見ながら時間

を過ごして21時に就寝。

(行程1日目)

大分駅 → 登山口 → 大崩山荘

車 30

朝5時に目が覚めました。目覚ましは6時にかけていたのですが、さすがに早く寝ると早く起きてしまい

ます。

デッキに出ると丁度朝日が昇り始めていて、進行方向に九州が見えていました。

この眺めは船旅の醍醐味ですね。大海原を疾走しています。

船上の夜明け 九州を遠望

早めにレストランに並んだおかげで朝食をゆっくりと食べられました。のんびりコーヒーを飲んでいる時

に下船口にゾロゾロと人が集まり始めました。港から別府駅までは路線バスなので乗れなかったら大変

です。

慌てて部屋に戻って荷物を持って列に並びます。幸い15番目くらいでしたのでこれなら乗れるでしょう。

列には同じように登山装備の方が数名いました。この方たちは九重山に登るとのことでした。

アナウンスに従って下船。無事にバスに乗車し座ることができました。予想通り、バスは満員。積み

残された方もいました。早めの行動が肝心ですね。

港のバス停からバスで別府駅へ。8時半前に到着。ここから大分駅に向かいます。

別府駅には787系の特急ソニックが停まっていました。九州の列車はどれも個性的です。

以前は、九州と言えば夜行寝台が定番だったのですが、それはもう遠い昔話。現在では定期運航

の夜行列車はサンライズ瀬戸・出雲が唯一走っているだけです。九州へは1本もありません。

2008年に祖母山に登りに来た時に乗ったのが最後となりました。夜行列車の旅は哀愁とロマン

があってよいです。最近、ヨーロッパでは復活したところもあるみたいです。寝台列車は運行に手間が

かかるので、JRも敬遠しているようですが、日本でも何とか復活してほしいものです。(不定期のものは

JR西日本で運行が始まっています。)

もっとも、新幹線で名古屋から博多まで僅か3時間半です。「のぞみ」は早いですね。仕事を終えて

から出発しても午後10時には博多に着けます。おまけにビジネスホテルもたくさんあります。

ですが、少し前までは夜行列車は寝台料金を含めると割高だと言われていましたが、最近は宿泊

料金が高くなっていますので、再開を検討しても良いのではと思います。

大分駅でMさんと合流してレンタカーで出発です。登山口のある延岡市に向かいます。

登山口に向かう前のちょっと寄り道。昼食と買い出しです。今回は船で移動したため、ガスバーナー

等のキャンプ用品も持ってくることができました。今夜は焼肉の予定です。

もう一つ、大分から延岡までの途中でちょっと立ち寄って観光です。虹澗橋(こうかんはし)という石造り

のアーチ橋を見ました。

虹澗橋と説明板

大分駅から車で2時間ほど走り、最後は上祝子(かみほうり)川沿いの道を上流に向かいます。

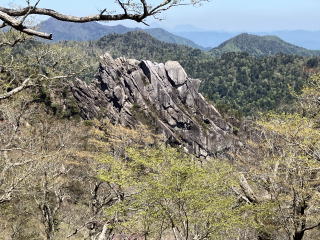

途中で大崩山が見える地点がありました。

大崩山 上祝子川

登山口付近には駐車場があるわけではありませんが、路肩に15台ほど駐車可能なスペースがある

との情報でしたが、今日はすでに約30台の車が停まっていました。13:30着。

なんとか空いたスペースを見つけて停められましたが、今夜の小屋の混雑具合が心配です。

登山口と車の列

大崩山は登山ルートが複数ありますが、今回は上祝子の「大崩山登山口」から入山し「湧塚尾根

コース」を登り、「坊主尾根コース」を下る周回ルートです。

「湧塚尾根コース」は、下湧塚・中湧塚・上湧塚と岩峰を渡り歩く人気のコースで、「坊主尾根コース」

はハシゴ場がいくつも続き、象岩トラバースと言われる難所を通ります。ですが、このコースが一番

大崩山の醍醐味を味わえるコースで一番人気があります。

この周回コースでは、湧塚をはじめ、袖ダキ、小積ダキと言われる岩壁など、いたるところに絶景の

展望スポットがあります。(ちなみに「ダキ」とは岩壁のことだそうです。)

登山口付近に車を停め、登山口にある登山届に記入して入山確認用のカウンターを押します。

荷物を背負って歩き出します。今日は避難小屋泊まりの為、寝袋や宴会の荷物と食材があるので

さすがに重いです。最近軽荷になれてしまったため、軟弱になってしまいました。13:35出発。

最初の200mほどは結構急な登りですが、その先はなだらかな道になります。ですがさすがに

大崩山、その先には梯子にロープ場、板橋渡りに3回の沢渡りなどが次々に現れます。

「大崩山登山口から大崩山荘までは歩きやすい道が続き、横を流れる上祝子川の瀬音を聞きながら

気持ちよく歩けます。」と他の方のブログに書かれていましたが、とんでもありません。★2つくらいの

難易度です。

梯子(上部はロープ場) 板橋渡り

「明日のウォーミングアップにはもってこいだ。」と言いたいところですが、重装備の身には堪えます。

山荘までの入口の途中ですでにこの状況、明日の登山道が思いやられます。

ですが全体的には普通の登山道でした。というのも、翌日は比べ物にならないほどの難所・険路が

連続しましたので。

登山口から30分ほどで大崩山荘の建物が見えてきました。下調べで見た写真と同じ(当たり前ですが)

大きな建物です。14:05着。

大崩山荘 山荘内部

無人の(管理人が年間を通していない)避難小屋としてはかなり大きく頑丈そうです。中もしっかりと

した造りで広く、2階建てでざっとですが30人は泊まれます。

囲炉裏もあり、食事も作れるようになっていました。フロアもきちんと整備されていました。別棟ですが、

トイレもありました。ここは釣り人も利用するそうですので、この囲炉裏は魚を焼くためのもの?かも

しれません。

今まで経験した避難小屋の中でも3本の指に入る落ち着く雰囲気の良い小屋でした。今夜はゆっくり

寝られそうです。

というのはあれだけ車が停まっていたのに小屋は無人です。3人分ほどの荷物が置かれているだけ

です。あの車の人達は全部日帰りなのか?首をかしげてしまいます。

なにはともあれ食事です。せっかくなので河原で買って来た食材でバーベキューです。キャンプ用の

ソロストーブも持ってきたのでこちらも使用して焼肉などを楽しみました。河原には薪になる木の枝が

たくさん落ちていて、燃料には困りませんでした。

忘れずに買ってきたビールで乾杯。大満足の夕食となりました。

ちなみにこの河原を流れる祝子川を明日下山時に渡渉します。見た限りではどこにも渡渉地点の

印はありません。水量も結構あり、渡るのはなかなか大変そうです。

食事をしていたら次から次へと登山者が下山してきて川を渡ってきます。どうやら渡渉できる箇所が

あるようです。話を聞いてみると、やはり皆さん朝一で登山口から登って、私たちが予定している周回

ルートで降りてきたそうです。この時間に降りてこれるのですね、安心しました。

数えていたわけではありませんが10組くらいの方が通過していました。

前方の岩が渡渉地点の目印 祝子川

河原から見上げると明日登る稜線が見えていました。

大崩山の稜線

明朝は早起きなので、食事は早めに切り上げて小屋に戻ります。ですが、さすがに時間を持て余して

しまいます。

やることもないので、シュラフに潜り込んで早めに就寝します。

(行程2日目)

大崩山荘→渡渉地点→袖ダキ展望所→下湧塚分岐点→上湧塚→坊主尾根分岐点→大崩山山頂

30 80 40 45 30 30

山頂→坊主尾根分岐点→小積ダキ→象岩→林道分岐→大崩山荘→登山口

25 35 20 80 50 30

朝4:00に起床。昨夜は早く寝たせいか、夜中に何度も目が覚めてしまいました。特に0時ころに

出かけて行ったグループがいました。昨日、この時間に下山して移動し、傾山に登ると言っていまし

たが、暗闇の中、無事に下山できたのでしょうか?暗くなったら行動しないが山の大原則のはず

なのですが。

そんなこんなで目が覚めてしまいました。早めに朝食を食べて出発することにします。お湯を沸かして

味噌汁を作り、おにぎりとで朝食を済ませます。

キャンプ用の荷物はここにデポして、アタック用リュックに必要な荷物を詰めて背負い、5:05に小屋

を出発しました。

山荘のすぐ先が分岐点となっています。「三里河原」と「坊主尾根」への分かれ道で、今回私達は三里

河原を経由して湧塚尾根から大崩山山頂を目指して、坊主尾根を下りてくる計画です。

湧塚尾根ルートを進みます。大崩山荘を出発して最初は沢沿いの河原の道だと案内書には書いて

あったのですが、山腹に付けられた登山道を進みます。まだ辺りは薄暗く、ライトを頼りに進みます。

分岐点 登山道

この道も結構難所があります。途中のトラバースの所は★3つレベルでした。

トラバース地点

30分ほどで2つ目の分岐に到着。5:30。ここが湧塚分岐でここを左に進みます。

2つ目の分岐点

分岐から5分ほど下ると河原に到着。5:35。ここが渡渉地点です。

この時、正面に朝日に深紅に輝く湧塚や袖ダキの峰を見ることができました。モルゲンロートです。

素晴らしい眺めです。この30分後にここを通った方は見れなかったそうですので、本当にラッキー

でした。

朝日に赤く輝く湧塚や袖ダキ ザ・モルゲンロート

いよいよ最初の渡渉です。以前架かっていた橋は台風で流されてしまったそうで、増水時には渡渉が

できないこともあるようです。迂回路がないため、渡渉ができない=登山不可となるそうです。

幸い、今日は水量は少なかったのですが、それでも渡渉できるところを探してようやく渡れるという

レベルでした。確かに少し増水したら渡れないですね。岩を飛びながら渡りました。結構しっかりジャンプ

しないといけないので覚悟してください。(笑)

渡渉 渡渉した対岸

対岸から見た渡渉地点

祝子川を渡渉します。ここ2日間は雨は降っていないので靴を脱がずに渡れました。

(実はこの時、最初は渡渉地点を間違えたというか、対岸で先に進めない状況になってしまいました。

仕方なく戻って別の渡渉地点を探して渡りなおしたので30分近くロスしてしまいました。)6:00に対岸

に到着しました。渡ったところに山ツツジが満開でした。

右岸への渡渉後、しばらくは普通?の登山道が続きます。渓流沿いの道を進みます。登山道の周り

の木や岩にびっしりと水苔が生えています。増水するとここまで水が来るということでしょうね。

渓流沿いの登山道

木も岩も水苔がビッシリ

時間にして約30分、100mほど登ったでしょうか?テーブル状の平らな形をした、その名も

「平らな岩」があります。6:30。その先には大岩が2つ重なった窟屋がありました。

ここからが本格的な登りの始まりでした。いきなり壁です。ハシゴやロープを頼りに登ります。

平らな岩の窟屋 梯子場(上部はロープ場)

登山道の周りの植生が変わり、視界が開け、土道から岩道になってきました。切り立った岩を歩くので

注意が必要です。汗が滲んでいます。気温も上がって暑くなってきました。

短い休憩を入れながら登ってい見ます。次は45度以上の傾斜の切り立った岩壁をロープを頼りに

よじ登ります。登り切ったところから、樹木の間に岩の塔が見えています。あれが袖ダキでしょうか?

岩壁をよじ登った地点から見下ろす 袖ダキ?

このルートは途中で展望地点への分岐が数か所あり、その先には展望地点があります。特に袖ダキ

展望所では、大迫力の小積ダキ岩壁や、これから登る湧塚の岩峰を望めるそうです。

ちなみに、ダキというのは岩壁の事だそうです。

ここからさらに急登が始まります。約1時間ほど林の中を悪戦苦闘して登ると、ようやく傾斜が緩くなり、

ほっとした次にまた岩壁登りがありました。ロープを掴み、よじ登った先で袖ダキ展望所への分岐に

7:25に到着しました。

岩壁を登る 袖ダキ展望所への分岐

分岐のすぐ先が展望台になっていて最高の眺めがあります。目の前に小積ダキ北壁や下湧塚が

聳えています。ここはぜひ寄り道をしましょう。ここからの景色は「絶景!大迫力!!最高!!!」の

三段アップです。大崩山の凄さが実感できます。

小積ダキ北壁 下湧塚

思わず記念写真を撮ってしまいました。左側の尾根筋の下にある大きな岩が「坊主岩」でしょうか?

さらにその先には景色が広がっていました。延岡方面かと思われます。

記念写真 坊主岩?

南方向遠景

余談ですが、ここのほかにも展望台がいくつかあり、その都度に寄り道していると時間が無くなって

しまいますので、1箇所だけにしておいた方がよいと思います。(笑)。

景色を楽しんで先に進みます。横に進む道があり、先程の分岐点まで戻らなくて済んだのでほっと

一安心です。

すぐ先に、今度は乳房岩という岩峰があります。

ハシゴや急登が容赦なく続きます。岩の上をたどる道は、北アルプスとは一味違う趣があり楽しいと

言いたいところですが、その余裕はありません。必死に岩場をよじ登ります。

途中でアケボノツツジの群生というか木が集まっているところがありました。薄いピンクの花が綺麗

です。絶妙の開花のタイミングに合ったおかげで、この後山頂までの間に数か所で花を眺めることが

できました。おまけに石楠花の花も咲いていました。

アケボノツツジ 石楠花

花に見とれていたいのですが、まだまだ梯子の難所が続きます。その先で3段梯子の箇所がありまし

たが、1つ1つはそれほどの長さの物ではなく、特に問題なく登れました。

連続して続く梯子

下湧塚直下の分岐点に8:10に到着しました。左手に5段の梯子があります。山頂は右に進む

ように看板で案内されていますので、そちらに進みましたが、実はこれが間違いというか、右に行く

道は最近使われていないそうで荒れている道でした。左に進んで梯子を登るのが現在の道でした。

分岐点 5段梯子

確かに荒れてはいましたが、案内のテープの印もあり、特に問題なく進めました。

ちなみに、左の階段を進むと梯子を登り切ったところが下湧塚です。そこから岩峰の上を20分ほど

で中湧塚の岩峰に到着するそうです。

私たちは下湧塚と中湧塚の北側を巻くように進みます。左側には見上げる様な岩壁があります。

あの上が中湧塚でしょうね。

岩壁

20分くらい歩いたでしょうか?左手から道が合流しました。8:30。こちらが下湧塚と中湧塚を経由

してきた道でしょう。この時歩いて来た方がいました。15分くらい先を歩いていた方です。ということは

私たちの通った道は、時間的には短いのですね。

合流点からひと登りしたところが上湧塚になります。8:55着。この辺りは風が強いです。稜線に出でた

のでしょう。左右に景色が広がっています。

上湧塚

ここで大休憩です。少しシャリバテ気味なのでおにぎりを1個頬張ります。

ちなみに、この上湧塚の岩峰は一番上まで登れるそうです。ですが2組ぐらいが登ろうとして諦めて

帰ってきましたので、簡単には登れないようです。

もう一つちなみにですが、樹木の間から山頂らしきところが見えていました。標高差はほとんどない

感じです。

山頂?

北側にも山並みが連なっています。あれはどの辺りなのでしょうか?

北側の山並み

9:05に出発。上湧塚を過ぎると、これまでとは一転して緩やかな道になります。本当にここまでの

急登や難所が嘘のようななだらかな道です。

なだらかになった登山道

この辺りも登山道の横にアケボノツツジが咲いています。本当に良い時期に来ることができました。

ここにも満開のアケボノツツジ 樹林の中の道

左手下に先程通った上湧塚と中湧塚が見えています。随分登ったのがわかります。

その先に坊主尾根への分岐がありましたが、これはこの後に下る道ではないようです。もう少し上に

もう一つ分岐があるようです。9:15。風が強くて肌寒いくらいです。

上湧塚と中湧塚 1つ目の坊主尾根分岐

標高も1400mを越え、樹木の表情も多種多様です。太い幹の木がほとんどなく、細めの低い木が

目立ちます。倒木がそこら中にあります。シダのような苔のような草もかなり生えています。不思議な

植生です。

左手に中湧塚の上部の岩峰が見えます。人が歩いているのが見えています。正規のルート

はあそこを歩くのですね。

樹林帯 中湧塚上部

かなりの木が倒れて朽ち果てています。先程から風を受けていますが、ここは遮るもののない風の

通り道です。台風の時などはものすごい風なのでしょうね。そのためかなりの木が倒れてもの状況なの

でしょう。下界ではまず見ることのない不思議な景色が広がっています。立木があるかと思えば、皮だけ

が残っていたり、朽ちていく木がそこかしこに転がっていたりと、まるで異世界でした。

左手下に「リンドウの丘」と呼ばれる平坦地があります。あそこはテント泊適地ですね。テント泊の方も

いるのかもしれません。ですがこのルートをテント装備を担いで登ろうとは思いません。

ほどなく坊主尾根コースとの分岐点に到着。9:35。復路はここまで戻ってきてここから下ります。

正面左手に大崩山の山頂が見えています。

坊主尾根分岐 大崩山山頂

ここからはまた一転して花の木が見られました。アケボノツツジに馬酔木の花が満開です。

アケボノツツジ 馬酔木

アケボノツツジと遠景

このあたりから山頂への道は、稜線の道になります。先程までとは一転してまるでプロムナードです。

こんな道をずっとのんびりゆっくり歩いていたいと思いました。

ここまでの苦労に報いてくれるような、ご褒美の道です。

20分ほどで上鹿川コースとの分岐点に到着。9:55。このルートだと登山口から2時間ほどの最短で

登れる上、危険個所もないらしいです。でも、この山は祝子川から登った方が、面白いし見所も多い

です。(危険と困難も大盛ですが。)

上鹿川コース分岐点

分岐点から歩くこと約10分。10:05に山頂に到着しました。

山頂広場は長さ20m、幅5mくらいの広さですが、廻りの灌木に隙間があり、かなり広く感じます。

小さな看板が立てられていました。三角点もあります。灌木に葉が茂っていないので、周りの山は

十分見えています。

大崩山山頂にて

由布岳、九重山、阿蘇山、雲仙岳、祖母山、傾山、市房山、霧島山など九州の名だたる山々を望む

ことができます。南東方向には日向灘も見えています。

少し灌木が邪魔になりますので、写真を撮る場合は、山頂よりも少し下った石塚付近にビュースポット

がありますので、そこから撮ることをお勧めします。(お勧めしなくても皆さんそこで撮るでしょう。)

ですが、山頂からも十分な眺めを楽しめました。

阿蘇山方面 九重山方面

市房山、霧島山方面 延岡の市街地とその先に日向灘

お湯を沸かしてカップ麺とおにぎりを食べます。この景色を見ながらの食事、至福の時間です。

食事と休憩で20分ほど滞在しましたが、山頂では先客や後から来た人達で30名位とお会いしました。

登山口からここまでの間にも20名以上、下山時にも20名くらいとすれ違ったり追い抜かれたりしま

したので、この山の人気の高さが伺えます。

ゆっくりと過ごして10:40に山頂を出発。

山頂から25分ほどで坊主尾根コースとの分岐点に到着。11:05。下りは坊主尾根コースを降ります。

分岐点の少し手前に南東方向の谷間が見えています。この後入浴する祝子川温泉の建物が見えて

います。

南東方向の谷間 拡大して見えた祝子川温泉

ここからがこの山の本領発揮というかもう一つの顔です。

岩場・梯子・崖のトラバース・ロープ場の連続で、気を抜いたらタダじゃすみません。「これでもか」と

いうくらい次から次へと現れてくれます。

まずは小手調べで小積ダキまで下ります。この辺りは傾斜はあるもののまだ普通の登山道です。

左手(北方向)に先程必死で登った湧塚尾根が見えています。こちらから見ると、どちらもものすごい

岩場です。登らなくてよかったと思う反面、登ってみたかったという気持ちもあります。

上湧塚 中湧塚

その先に由布岳が遠く見えていました。

由布岳

さらに下ると中湧塚がほとんど横の高さになってきました。正面に見えているのが小積ダキでしょう。

中湧塚 小積ダキ

35分ほどで展望所らしきところを過ぎて小積ダキ上部に到着。11:40。すぐ下に「象岩」があります。

トラバースの所を渡っている人の姿が見えます。

小積ダキ上部 象岩(左側がトラバース箇所)

実はこの小積ダキの上部地点に来る手前に分岐があったはずなのですが、見落としていました。

ということで戻って分岐点に到着。11:50。分岐の看板が地面に落ちていました。これは見落とす

はずです。