富士スバルライン五合目 → 6合目 → 7合目 → 日の出館 → 鳥居荘 → 東洋館

40 70 25 45 20

今回は各地から集まっていただくため、集合場所をどうするか悩みましたが、何とか無事に予定

通り集まる事が出来ました。

ところが東名高速が事故で大渋滞。通過に70分かかるということで迂回して新東名を走ります。

天気は時々雨がフロントガラスをたたきます。今回は天気がいちばんの心配事項です。

新御殿場ICから富士五湖道路を通り、富士吉田IC横の富士山駐車場に10:45に到着。ここに車を

停めてシャトルバスに乗り舞えます。すでにSさんは到着していました。

土曜日なので駐車場も満員かと思っていましたが、意外とすいていました。天気のせいでしょうか?

おかげですぐにシャトルバスに乗れ、45分で5合目の駐車場に到着。11:45。

5合目にはレストランやみやげ物の店があり、観光客もいて賑わっています。ここも外国の方が多い

です。店の表示も英語・中国語・韓国語と色とりどりです。

乗馬用の馬がいて6合目の先まで乗っていけるそうです。

5合目の売店 富士山の鳥居

ここで昼食です。食後の休憩と高地に体をならすために、ここで1時間ほど過ごします。駐車場の横に

展望台がありますが、今日は雲やガスがかかっていて、真っ白で何も見えません。

TNさんが酸素濃度計を持ってきていて、皆の体調を調べてくれました。全員数値が低くなっています。

さすがに富士山、5合目でもすでに高山の影響が出始めています。

1時間の休憩の後、いよいよ出発です。12:30出発。まずは6合目に向かいます。

登山道の入口にゲートができていて、今年から入山料2,000円が必要になりました。この入山料に

ついてはいろいろ意見もあるようですが、私は賛成です。登山道の整備などにお金がかかっています。

利用する人がそれを負担するのは当然のことだと思います。ちなみに協力金1,000円というのもあり

ます。こちらは自主判断ということです。

ちなみにこの料金が必要なのでは、この富士吉田口のみで、他の3カ所のルートの場合は不要です。

お金を払っていざ出発。と思いきやいきなり雨が降り始めました。慌ててカッパを着ます。出だしから

やられてしまいました。12:45にゲートをくぐります。

登り始めと思いきや、緩やかに下ります。実は、6合目までは中間点までは下り、そこから登り返す

道です。そのため5合目と6合目の標高差は100mほどしかありません。

でも、前回の経験からですが、明日下山してきたときにはこのわずかな登り坂が苦痛です。

20分ほどで中間点に到着。ここから登りになりますが、道はさほどきつくなく順調に登れます。慌てる

必要はありませんのでゆっくりと進みます。この辺りですでに標高は2,400mはありますので、高山病

対策の意味もあります。このあたりまでは観光客の方もいます。Tシャツに短パン姿の方もいます。

あの方たちは6合目で引き返すのでしょう、まさか山頂まではいかないと思います。きっと。

人出はありますが大混雑と言うほどではありません。これも入山規制のおかげでしょうか?

実は以前に土曜日に来た時、大渋滞していましたので、今日は心配していたのですが杞憂に終わり

ました。それでもツアーの団体が複数いました。中には道いっぱいに広がっている集団も。

添乗員の方が二列に並んでくださいと声をかけていましたが、あまり効果がないみたいでした。

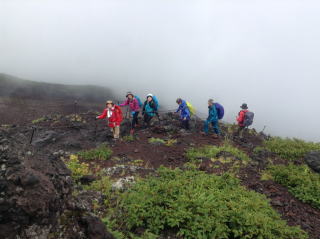

6合目への道のりと団体様御一行

雨はいつの間にか上がっていましたが、6合目まではカッパを着たままで歩きます。

この辺りは周りに大きな木も生えていて、普通の山といった感じです。

お馬さんに乗った方ともすれ違いました。

駐車場から40分で6合目に到着。13:25。ここで大休止。ここまでは特に急坂も無く、快調な

ペースで登っています。山頂方向はガスに包まれています。

6合目 山頂方向

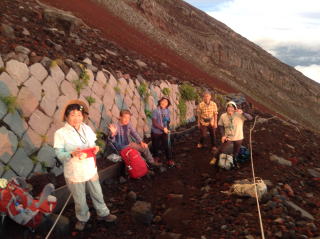

10分ほど休憩して出発です。6合目から先は、斜度もきつくなります。この辺りの道は真っ黒な砂の

ような土?です。溶岩が細かくなったものでしょう。これが流れないようにと、落石防止のため、擁壁

でしっかりと土留めされています。擁壁は下から見ると壁です。その中の登山道を人間の列が続いて

います。我々もその中に加わります。

一歩一歩踏みしめながら登ります。山頂はまだ遥か彼方。先は長いです。おまけに雲の中で何も

見えません。

下界も雲の中ですが、こちらは薄く、わずかに山中湖が見えていました。

擁壁のような土留め壁 わずかに山中湖

この辺りはまだ登山道の周りに木や草があります。緑色と岩と砂の茶色の対比が面白いです。

道端にトリカブトの花が咲いていました。

トリカブトの花

山頂方向を見ると、山小屋が斜面にいくつも建っています。小屋が建っている辺りが7〜9合目に

なります。まるで段々畑のようです。富士山だけの光景です。

段々畑のように続く山小屋と擁壁

団体の引率の方が高山病予防の方法や、登山道の説明をしています。(参考までに、高山病対策の

コツは水を多くとる事。ゆっくり深めの呼吸をする事。何よりもゆっくり登る事です。日帰りはやめた

ほうが良いと思います。)

1時間ほどで7合目の最初の山小屋「花小屋」に到着。14:35。ここで小休止します。ここから先は

九十九折れの道となり、傾斜もきつくなり厳しい登りとなります。

登山道が混んでいます。特に団体さんが多くて何度も立ち止まって待たないといけません。まあ、

良い休憩になっていると考えることにします。

ただ、少なくとも前回来た金曜日よりは空いていると思います。これも登山規制のおかげでしょうか?

それても天気か?

5分ほど休憩して出発します。14:50に次の小屋「日の出館」に到着。この辺りは8軒の山小屋が

連続してあります。山小屋横丁とも呼ばれているそうです。

さらに30分ほどいくつかの小屋の横を過ぎながら登ると6番目の小屋「富士一館」に到着。15:15。

ここで大休憩です。標高は2,800mまで登ってきました。

各小屋にはトイレがあります。200円で使えますので緊急の時には助かります。また各小屋では

水や軽食を売っています。500ccのペットボトルの水が500円と、さすがに富士山料金で高いのです

が、ここまで運ぶ苦労を思えば妥当な値段だと思います。

ちなみに、いくつかのトイレはPayPayで料金が払えるようになっていました。時代ですね。

それから、看板などは複数の言語で書かれています。外国の方が多いのでしょうね。確かに周りにも

外国の方が多いです。英語圏以外の方も多いです。スペイン語らしい言葉も多いです。

アジア系の顔をしていても中国や韓国などの方がいます。日本人は全体の半分くらいでしょうか?

途中の山小屋 トイレはもちろん有料(200円)

今回はこの先の「東洋館」という小屋を予約しました。あと一息です。今日は曇っているため陽射しが

弱く、標高が上がったのとで、幾分涼しくなってきました。ですが、ここからが意外と長く遠いです。

標高も上がり、疲れも出てきたのでしょう、息があがります。おまけに道が岩場になり、歩きにくく、

小屋ごとに休みます。今回は無理をせずに休みながらをモットーに歩きます。

天気は時々雨が降ったりやんだりの繰り返しです。いつの間にか雲がずいぶん下になってきました。

登山道にて 下に雲

通り過ぎた山小屋がすでに6軒になりました。

山小屋横丁

この辺りにはまだ登山道の周りに草が茂っていて、その緑色が目に優しいです。

緑の中の登山道

時折、雲の切れ間から青空がのぞきます。

わずかな青空

その先で一つ目の鳥居がありました。朱色の鳥居で目立ちます。15:35着。

その横にその名も「鳥居荘」という山小屋があります。ここでも一休みです。標高は2,900mです。

朱色の鳥居 鳥居荘

すぐ上に見えているのが今夜泊まる「東洋館」の建物です。ですが標高差で100mほどあります。

15分か20分ほどかかるでしょう。でも目標が見えると励みになります。

更に登ってようやく今夜の宿「東洋館」に到着しました。15:55。予定よりも快調に登れました。

5合目から3時間10分で到着しました。

ここは標高が3,000mで丁度一万尺になります。5合目からと山頂までのちょうど中間に位置して

います。7.5合目といったところでしょうか?(実際には7.8合目くらいになるそうです。)

最近アルプスの山小屋が立替などで立派になっていますが、富士山も同じで、この宿も建て替えられ

ていて新しく、150人が泊まれる大きなものです。食事も朝夕2食を提供してくれます。(朝はお弁当

です。)お陰で食料を持ち込む必要が無く、リュックが軽くて済みました。(今回は軽量化に勤め30L

タイプのものを持ってきました。いつもの40Lタイプは大きすぎるので。)

その代わりと言っては何ですが、料金の方はしっかり値上がりしていました。まあ仕方ないですね。

何せ、カプセルホテルのような感じですが一応1人で個室確保ですから。

小屋前で記念写真

宿泊の手続きをして、着替えて小屋前に出てみると、雲が少なくなっていて下界が見えています。

右から山中湖、富士吉田市街地、河口湖が見えています。

富士吉田市街地 山中湖

河口湖

いつもならここで軽く宴会ですが、高山病対策で今日はなし。外に出てぶらぶらしたりしながら過ごし

ます。ちなみに、横になって寝てしまうと呼吸が少なく浅くなり、かえってよくありません。

17時前ですが、食事になりました。夕食は筑前煮定食です。ですがハンバーグもついていて豪華

です。こんな山の上で立派な食事を出してくれるので助かります。しかも朝食のお弁当付きです。

おかげで食料や調理道具を持ってこなくて済むので本当に助かります。

夕食 朝食

食事を済ませた後もしばらく起きたまま過ごします。外に出て夕焼けの眺めを楽しんだりして時間を

過ごします。眼下に河口湖や山中湖が見えています。ですが、晴れていれば遠く八ヶ岳や南アルプス

甲斐・甲信地域の山々、北アルプスもが一望できるのですが今日は真っ白な世界です。楽しみにして

いたのですが、残念でした。

やがて暗くなり始め、しばらくして星が輝きだしました。まばらですが、星空を満喫しました。下を見ると

夜景が見えています。外にいると寒いです。

夜景(富士吉田方向)

ところがこの後、土砂降りの雨になりました。おまけに雷が轟音を立てて鳴り響いています。ハンパな

ものではありません。登っている時でなくて本当に良かったです。

小屋の方が登ってくる登山者を小屋の中に招き入れていて50名以上が食堂横の広間に座って

います。確かにこの雨と雷の中を登ることはできません。山小屋は避難小屋だということを再認識させ

られた光景でした。(幸いこの後雨も雷もやみ、出発していきました。)

20:00に布団にもぐりこんですぐに就寝。ですがこんなに早く眠れるわけが無く、結局ウトウトしたり

起きたりの繰り返しでした。あとで話を聞くと、私だけでなく皆さん同じような状況でした。(眠れなくとも、

横になっているだけで充分体は休めますので、山小屋で眠れないと心配している方は、心配無用です。)

夜中の0:00過ぎに、山頂でご来光を見る方達が出発していきました。その後も、出発する人や小屋

の前を通り過ぎる人の声で何度も起こされました。おかげでよく眠れませんでした。

(行程2日目)

小屋 → 8合目 → 9合目 → 吉田口山頂 → 8合目 → 7合目 → 6合目→ 5合目

105 100 50 90 50 35 40

3時半に起床。今日は久しぶりに日の出前に出発です。外はまだ暗く寒いです。カッパの上下を着て

出発です。

暗い中をヘッドライトを着けて歩きます。4:15出発。ちなみに朝食はいなり寿司弁当になっています

ので、出発前に2個食べ、残りは途中で食べることにしました。シャリバテ防止です。

空を見ると月と星が見えます。今日は晴のようです。

前回来た時は、下からも山頂方向への登山道にライトで出来た光の筋が連なっていたのですが、

今日は真っ暗です。登山道もガラガラの状態です。

入山規制で夜間は5合目からは入れませんし、小屋泊まりの方はもう殆んどの方が出発したのでしょう。

我々はのんびり出発です。

弾丸登山は避けるべきだと思いますので、規制は正解だと思います。

さすがに足元が暗いのでライトの明かりを頼りに慎重に歩きます。20分ほどで次の小屋の「太子館」

に到着します。4:40。小屋の手前に看板がありました。こうした看板がたくさん設置されていました。

この小屋で8合目に到着しました。実は富士山は8合目に「本8合目」「8合五勺」「8合目胸突」など

いくつもの表記があります。

案内看板

ちなみに、この太子館の名前の謂れは、聖徳太子が富士山に登った時に休んだからなのだそうです。

忙しかった聖徳太子がここまで来たというのも眉唾物です。ここ十数年くらいは、聖徳太子は存在しな

かった説が有力だそうですが、(1万円札の肖像画としてなじんだ世代としては寂しいです。)最新の説

では、厩戸皇子という人物が仕事をするために集めたチームのリーダー名として聖徳太子という名前が

あったらしいとのこと。それならここにその関係者の人が来ていても不思議ではありません。

岩場を慎重に登ります。10分ほどすると明るくなり始め、ライトも不要になりました。

5:00に2つ目の小屋「蓬莱館」に到着です。

もうそろそろ日の出の時刻です。眼下には見事な雲海が広がっています。

まもなく日の出

5時を10分ほど回ったところで日の出です。登山道の途中でしたが充分な広さがありましたので、

荷物を置いてしばし日の出を眺めます。無理に山頂まで行って日の出を見なくても途中でも十分見ら

れます。

正直なところ、昨夜の豪雨の音を着た時は今日の御来光はあきらめていました。それどころか、

登頂をあきらめてどうやって下山しようかと考えたほどでした。

この景色が見られてホッとしました。

ご来光 朝日に染まる登山道にて

この時、虹が見えました。完全に半円形を描いた見事なものでした。(ですが朝の虹はあまりよくない

のです。雨が降る前兆なのです。この予報はこの後当たってしまいました。)

富士山に架かる虹

立ち止まっていると体が冷えるので、歩き始めます。この辺りは九十九折れのひと曲がり事に小

屋があります。

5:35に山小屋「白雲荘」に到着。ここで朝食のお弁当を食べます。

実は前回はここで御来光を見たのですが、今日は少し出遅れました。ですが慌てることはありません。

マイペースで登ります。ここで15分ほど休憩です。

持ってきた酸素ボンベが大活躍です。使うと確かに呼吸が楽になる感じがします。

ここからあと5つ山小屋を通り過ぎます。1時間ぐらいかかるでしょうか?一番上が8,9合目になり

ます。そこからさらに1時間ほどで山頂です。「頑張りましょう。」と皆さんに声をかけて出発です。

ちなみに、富士山の各小屋では持ってきた杖に焼印をしてもらえます。私の杖は40年前に初めて

富士山に登ったときに買ったものです。今も熊野古道などで活躍してくれています。

私の杖は1,5mほどある長いものですが(本来はこれが標準サイズです。5尺杖ですから。)

ですが最近は20cm〜50cm位の焼印用のコンパクトなものがあるようです。何人かの方が

持っているのを見かけました。

「それは杖じゃあないだろ?」という突込みは無意味でしょうね。

2つ目の鳥居の所に到着。石柱があり「8合目」となっています。

すぐ隣にある小屋が「元祖室」です。標高3,200m。6:00着。

これは、この小屋が富士講中興の祖といわれる食行身禄(じきぎょうみろく)が、万民を救うために

入定した烏帽子岩のすぐ傍にあり、即身仏となった身禄(元祖様)を祀るために小屋を設けたことが

始まりとされ、小屋の名前の謂れでもある「元祖室」となった由縁とされています。明治15年に山頂

から遷された富士山天拝所が小屋の一部となっています。

石柱 2つ目の鳥居

鳥居越しに富士山の赤茶けた斜面が見えています。迫力があります。富士山が火山だということを

教えてくれる眺めです。

赤茶けた斜面

さらに登って、標高3,250mの「富士山ホテル」に到着し、ここで大休止です。ここが本8合目

です。慌てずにゆっくりと登ります。

下を見ると雲海が広がっていました。(写真では一部しか写せません。)

雲海

まだまだ登りは続きます。登山道の周りには石垣や擁壁がいくつも造られています。斜面の崩落を

防ぐためです。

石壁と擁壁 登山道を歩く

ちょっと休憩 山小屋が続く

山小屋トモエ館に6:15到着。標高3,400m。その先に浅間大社の石柱がありました。

ちなみに、ここから上は浅間大社の境内になっています。

隣に「高山病に酸素あり」の看板があるのが富士山らしいです。

山小屋トモエ館」 浅間大社の石柱と看板

さらにひと登りで最後の山小屋「御来光館」に到着。6:30。標高3,450m。ここが一番高所にある

山小屋です。ここから先にはもう小屋はありません。山頂には浅間大社の御社と休憩所があります。

ベンチで休憩できるのはここが最後になるため、座って休憩です。小屋のすぐ先には8合五勺の

看板が立てられていました。

8合五勺の看板

ここが最後の山小屋だと思っていましたが、歩き出すとすぐ先に「上江戸屋」という小屋があります。

「あれ、前回来た時にはなかったはず?」と思いましたが記憶違いかもしれません。

ちなみにこの小屋の看板には「8合目胸突」と書かれていました。

山小屋上江戸屋

小屋のすぐ先から左手に下山ルートが見えています。すでにたくさんの方が下りてきています。

山頂で御来光を遥拝した方たちでしょうね。

ここから先は山小屋はなく、登山道の周りは岩と土だけの世界になります。おまけに雨が降り出して

きました。慌ててカッパを着ます。

そうこうしているうちに、やっと9合目の小屋(廃墟になっていました。)に到着しました。7:40。

もう山頂が見えています。後は一歩一歩登るだけです。とは言うものの、空気が薄くおまけに雨。

なかなかペースが上がりません。この区間が実に長く感じます。

この辺りで、道の横に座り込んでいる人たちを見かけます。休憩しているだけなのかそれとも高山病

なのか?表情が辛そうです。(参考までに高山病になるとどうなるのかと言うと、頭痛がして、吐き気や

めまいがします。ひどくなると立っていられなくなるそうで私も以前、軽いのにかかった事があります。

軽い症状なら安静にしていれば直る事もありますが、重い時は山を降りるしか治す方法はありません。)

人の事を心配しているほど私達も余裕はありません。荒涼とした景色の中を黙々と登るのみです。

かろうじて山頂の御社の建物が見えています。それを頼りにというか目標に登ります。

山頂方向 かすかに山頂の御社

この後、3回ほど休憩して最後に息を切らせながら富士奥宮の鳥居をくぐって無事到着。8:10。

富士山山頂(富士吉田側)

17年ぶりにきた山頂は、前回来たときとほとんど変わらない姿です。さすがに新しい建物は造れ

ないのでしょうね。

奥宮で杖に登頂の刻印を打ってもらうつもりでしたが、雨で杖が濡れてしまい、うまく打てないとの

ことなので、やめておきました。

流石に山頂は賑やかで、かなりの人がいます。他の山と違うのは若い人が多いことと、外国の方

が多いことです。案内看板にも英語や中国語や韓国語が書かれていますので、相当多いのでしょう。

実はこの山梨県側の山頂は最高地点ではありません。最高地点は静岡県側にあります。そのため、

最高地点には山頂部のお釜を一周します。お鉢周りという富士山の行事です。

ですが、雨は強く雷の心配もありますので今回は止めることにしました。一休みして下山することに

します。

富士吉田ルートは登りと下りが別々になっています。奥宮や休憩所の前を通り抜けた先にお釜回り

と下山路の分岐点があります。ここを左に進み下山開始です。8:30に山頂を出発です。

ところが下り始めて10分ほどで雨は上がりました。よくあることです。ですが周りは真っ白な世界。

これでは山頂からの景色もお釜も見えなかったでしょう

下り専用の道はしっかりとした道で、ここは各山小屋への荷揚げ用のブルドーザーが通る道でもあり

ます。小岩がゴロゴロしていて、おまけに砂で滑りやすく、注意しながら歩きます。

前回来た時は砂煙がすごかったので、ばんだなをますくがわりにしたほどだったのですが、今日は

雨のおかげで砂煙は全くありません。その代わり、ズリズリと滑るのが困りものです。

8:50に登り道の9合目手前の一番上にあった山小屋「上大江戸屋」まで降りてきました。下りは

早いです。登りは1時間以上かかったのにわずか20分で降りました。と思っていたら15分ほどで

本8合目の「富士山ホテル」まで下りました。

富士山は「登り8時間、下り4時間」と言われますが、確かにそうかもしれません。岩場も階段もない

道を下るのですから、4時間で山頂から5合目に着けるのでしょう。

9:40に8合目の入口の太子館の横まで降りてきました。本当に早いです。登りはここから山頂まで

約3時間。それを1時間10分で降りてきました。半分どころか1/3です。

ですが5合目まではまだ140分かかると道脇の看板に書かれています。

8合目の山小屋「下江戸屋」に到着。10:00。この小屋はこの下山ルート唯一の山小屋です。

かつて今上天皇が富士登山の時に泊まられたそうです。その時はこの下山ルートを登られたそうです

が、現在ではこのルートを登る方も多いとのことです。

山頂からずっと下り道を歩き続けます。何の変化も無く、ひたすら下るだけです。文章で書くと1行

ですが、この状態が7合目の下までの3時間近く続き、膝が・・・。どうやら捻ってしまったようです。

杖でかばいながら黙々と下ります。

下山路

7合目のトイレまでやっと辿り着きます。10:50。ここで休憩。富士山のトイレは垂れ流しをやめ、

バイオトイレが造られています。実は富士山を世界遺産に登録しようとした時に、ゴミが多くて登録され

なかったと言うので、ゴミ掃除やトイレの改良が行われました。外国人から言われないと出来ない

のは情けないですが、富士山が綺麗になるのは良い事です。

もう一つ実はですが、この7合目ですが、登りと下りでは標高が違います。登り道では6,3合目

位に位置します。標高的にはかなり降りてきました。この区間が長いと感じたわけです。

再び歩き始めます。3回ほど曲がると道がまっすぐになり、傾斜もゆるくなりした。落石防止用の

シェッドを3つ越えると間もなく6合目の手前になり、道が緩やかになります。

途中にお馬さんがいました。正直乗りたいというセリフが喉元まで出ていました。

乗馬用のお馬さん達

やがて6合目に到着。11:25。登り道と合流します。満員の状態です。ここから5合目までの間でも

かなりの数の方とすれ違いました。これから登る方も多いです。もう曜日は関係ありませんね。

やがて一段と賑やかな声が聞こえ出し、5合目に到着です。12:10。長い山旅が終わりました。

5合目は人でいっぱいです。昨日の倍くらいはいるでしょう。8月も下旬なのにすごい人です。

日曜日の午後なのにこの人出、もはや混雑というレベルではなくなっています。

大混雑の5合目

5合目からシャトルバスでスバルラインを下り、車に戻って食事と温泉です。富士急ハイランドの隣に

ある富士温泉です。良いお湯でした。同じ建物内のレストランがありますのでそちらにお邪魔しました。

昼食は、山梨名物の「ほうとう」にしようかどうしようか迷いました。隠れた名物の蕎麦とB級グルメの

鳥もつ煮にも惹かれます。

ですが、やはり山梨に来ればほうとうでしょう。ということでほうとうをいただきました。美味しかったです。

汗と疲れを流し、お腹も満腹になり、帰路に着きました。

夏休みの名物の大渋滞を心配しましたが、順調に走り、無事に帰りました。