重装備は必要ありません。今日の私の装備も水とおにぎりと雨具と地図くらいです。もちろん

山酔会の旗は忘れていません。

ちなみにこの駅の2階が須磨浦ロープウェイの乗り場になっています。もちろん我が山酔会は

ロープウェイなどには絶対に乗りません。多分乗らないと思います。乗らないんじゃないかな?

まあ、必要に応じて・・・。

須磨浦公園駅と駅舎の2階にあるロープウェイ乗り場

最高地点 486m

今回は、少し趣向を変えて六甲山全山縦走に出かけました。

六甲山全山とは、西は神戸市須磨区から東は歌劇で有名な宝塚へと連なる山域の総称のことです。

西側の区間は須磨アルプスとも称されていて、日本の近代登山発祥の地とされ、その黎明期には

小説「孤高の人」のモデルになった加藤文太郎氏達がトレーニングを積んだ場所です。

最高峰の六甲山の標高は931m。ですが東西にいくつもの山が連なっていて、その山々をつなぐと

全長56km(43km~53kmの記述もあり。)の全山縦走路が走っています。

これを1日で走破するのが、毎年11月に行われる「KOBE六甲全山縦走大会(神戸市主催)」です。

ですが1日での踏破は、夜明け前から日暮れ後まで十数時間を歩かないと(走らないと)走破できま

せん。(トレランで走る方は5~8時間で走破するそうですが)さすがに歩きでは無理です。

現地までの移動の時間もありますので、全行程を2分割し、分けて歩く計画を立てました。

今回は縦走路のスタート地点の須磨浦公園駅から1泊2日で六甲山最高地点までを目指しましたが、

天気などの影響で途中の市ヶ原までとなりました。

それでも全体の1/2の区間を歩きました。(残りの区間はまたの機会に挑みたいと思います。)

幸いというか、縦走路の途中に住宅街や駅などがある為、宿には困りません。北には有名な有馬

温泉もあります。ところがさすがに人気の観光地の神戸、おまけに土曜日の夜ということもあり、どこも

満員御礼の状況。ようやく神戸駅前に宿を確保できました。

さて、結果はいかがなりましたか、本文をお楽しみ下さい。

(行程)

1日目

須磨浦公園→ 旗振山→ 高倉山→ 栂尾山→ 横尾山→ 東山→ 高取山→ 鵯越駅

30 50 35 20 50 115 90

名古屋駅でYさんとKさんと合流して新幹線で新大阪駅に移動。JR神戸線に乗り換えて神戸駅へ。

ここでTさんとも合流。余分な荷物を今夜泊まる駅前の宿に預かってもらい軽荷になり、さらに山陽電鉄

に乗り換えます。

須磨浦公園駅に9:35に到着。今日は素晴らしい天気です。これなら各山の山頂からの眺めも素晴

らしいことでしょう。期待に胸が膨らみます。靴の紐を締め、リュックを担ぎ出発です。

その前に駅前にあるトイレをお借りして準備万端。歩き出します。9:40出発。

六甲山全山縦走は、この須磨浦公園駅からスタートします。実は正式なスタート地点はもう少し先の

JR塩屋駅なのですが、神戸市が主催する「KOBE六甲全山縦走大会」のスタート地点がこの須磨浦公園

であることから、現在は須磨浦公園をスタートとする人が多いそうです。(JR塩屋駅周辺は住宅街に

なっていて、大勢がぞろぞろ歩いて迷惑が掛かるのを避けるためだそうです。)

六甲山全山縦走の前半コースは、鍋蓋山の標高486mが最高地点です。でも、低山だからと侮って

はいけません。アップダウンが連続していて、その累積標高差は1,500mを超えます。上高地から

槍ヶ岳と同じ標高差です。

ただ、途中で市街地を何度も通過するので自動販売機やコンビニでの補給ができるため、

重装備は必要ありません。今日の私の装備も水とおにぎりと雨具と地図くらいです。もちろん

山酔会の旗は忘れていません。

ちなみにこの駅の2階が須磨浦ロープウェイの乗り場になっています。もちろん我が山酔会は

ロープウェイなどには絶対に乗りません。多分乗らないと思います。乗らないんじゃないかな?

まあ、必要に応じて・・・。

須磨浦公園駅と駅舎の2階にあるロープウェイ乗り場

須磨浦公園駅から西に向かい少し歩くと山陽電鉄の線路を越え、その先で右手に「近道」と

柵に書かれた階段があります。

道路は左手に進み坂道になりますが、その先に駐車場やトイレがあります。そこが六甲山全山

縦走大会のスタート地点です。スタート地点からの瀬戸内海の眺めも良いそうです。

車の方はそちらに向かいますが、私たちはこの階段を登ります。

階段を登り切ったところで駐車場からの道が合流。ここから旗振山への登りが始まりました。

いきなり連続して始まる階段に、気持ちは一気にブルーになります。ハンパな長さではありません。

入口の石階段 旗振山入口 初めの階段 急な階段

かなりの急登で、歩き始めで体が温まっていないこともあり、かなりきつく感じる登りになります。

分岐が複数ありますが、案内板があるので迷うことはありません。

今日は暖かいを越えて暑いくらいですので、もう汗がにじみ始めてきました。

途中に薄紫のツツジが咲いていました。

案内板のある縦走路 道端のツツジ

約20分ほど頑張って尾根まで上がると、それまでの辛さを吹き飛ばしてくれるものがあります。

山上から望める瀬戸内海や神戸市街地の眺望です。明石海峡大橋と淡路島も見えています。

神戸は海と山と市街地が近いので、この眺めが楽しめます。山上に居ながら海の景色を楽しめ

るのが六甲山の特徴であり、魅力でもあります。

この辺りから少し傾斜が楽になりました。

神戸港方向の景色 やや楽になった道

さらに進んで須磨浦ロープウェイ鉢伏山山上駅の展望台に10:00に到着。ここからも素晴らしい

景色が広がっています。駅にはトイレもあります。

暑いです。たまらずに上着を脱いでTシャツ姿になります。

展望台の横に須磨浦展望閣という建物(おそらく展望台)がありましたが、上に入らずに先に

進みます。

ロープウェイで上がってきた方がどんどん来ます。子供連れの方もいます。実はこの上部に須磨浦

山上公園というところがあり、家族連れに人気なのだそうです。景色も良いので楽しいでしょうね。

スカイレーターという動く歩道やリフトもあるそうです。

私たちは先に進みます。すぐ先で鉢伏山山頂への分岐があります。どうしようか迷いましたが、

鉢伏山山頂(246m)からは展望がないそうなのでパスしました。

「須磨アルプス縦走路」の標識に従い旗振山を目指します。

鉢伏山から旗振山に向かう道は、階段状の道を下ります。程なく山頂からの道と合流します。

そこから平らな土道です。舗装路よりも土道の方が歩きやすいので助かります。

少し下って登り返すと、旗振山の頂上に到着。10:10。標高は253m。ここには旗振茶屋があり、

休憩に丁度良い所です。山頂の一角に電波塔があるのはご愛嬌です。

ここからは西六甲山域でも一・二を争うという素晴らしい景色が広がっています。神戸の市街地に

大阪方面、泉州方面、四国に淡路島、明石海峡大橋も見えています。

ちなみに見えている明石海峡大橋の主桁塔はここよりも高いそうです。

この眺めを見るだけでもここに来る価値があります。

旗振山山頂 旗振山山頂にて

神戸市方向 大阪南部方面

四国と淡路島 明石海峡大橋

旗振山という名前は、江戸時代から明治時代の中頃まで、米相場の価格を旗振り通信で西に

伝えていた場所からきています。原始的な方法ですが、その日のうちに江戸(東京)から大阪まで

伝わったそうです。ここは大阪から中国地方や九州への中継所だったのでしょうね。

旗振山からいよいよ本格的な縦走路が始まります。須磨アルプスと呼ばれる区間になります。

このあたりは、全山縦走路以外の登山道が複数走っていて、分岐が多いので注意が必要です。

道標が整備されていますが、地図でルートをしっかり確認しながら進む必要があります。標識の中

にはかなり古い石柱もありました。

縦走路 石の標柱

次のピークは鉄拐山です。山頂手前で山頂への道と迂回路が分かれています。10:35着。

木製の階段が続く山頂への道が続いています。時間と体力に余裕のある方は登ってみて下さい。

頂上からは展望が楽しめます。今日はパスしました。

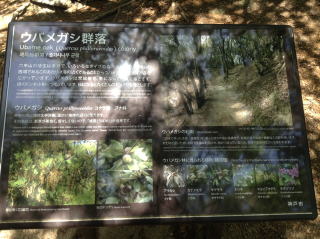

その先の登山道の周りは備長炭の原料として有名なウバメガシの林の中です。昔はきっとこの

木で炭を作っていたのでしょうね。

ウバメガシの群生地とその説明板

ちなみにこの山は、源義経が鵯越から70騎とともに辿り着き「鵯越の逆落とし」と言われる

奇襲を平家の陣営にかけたといわれている山です。テレビや本で見聞きした戦の舞台にいると

思うとなんだかドラマの主人公になった気分になります。

鉄拐山からの道と合流。その先で車の音がやけに聞こえると思っていたら眼下に高速道路の大きな

インターチェンジがありました。

その先で舗装路に出ます。分岐した道もありますが、まっすぐ進みます。途中におらが茶屋休憩所

があり、ここからの見晴らしも良かったです。建物の横に六甲全山縦走路の案内看板がありました。

10:50着。

おらが茶屋休憩所からの景色 六甲全山縦走路の案内看板

その地図を見ると、今日の下山予定地の鵯越(ひよどりこえ)までまだまだあります。標高が低いので

簡単に歩けると思っていましたがなかなか大変です。

5分ほど休憩して休憩所から歩き始めるとすぐ先に3階建ての白い建物の「おらが茶屋」がありました。

ここでは休憩せずに先に進みます。

ちなみにここの名物はカレーライスとケーキだそうです。トイレと自動販売機もあります。

六甲山縦走路はこうしたお店があるので、お弁当を持ってこなくても何とかなりそうです。ただ、

営業をしているかどうか確認できないのでやはり持ってきた方が安心かもです。

おらが茶屋のすぐ先に高倉山の山頂の碑がありました。11:00着。

おらが茶屋 高倉山の碑

ここから西方向が開けていて、おそらく舞子から加古川の町だと思いますが見えています。六甲山の

南側にずっと大きな街並みが続いています。

高倉山の碑を過ぎると、道は住宅街に向かって下ります。六甲山名物の階段になります。この階段は

山の中にある階段ではなく市街地のそれです。しかも長いです。おまけに段差がかなりあり、歩き難かった

です。

単調ですが、ずっと続きます。意識してゆっくりと歩きました。急ぐと膝を痛めますので。

階段の先には住宅地が見えています。マンションが建ち並んでいます。なんだか異様な感じがします。

下り階段とその先のマンション街

どんどん下っていきます。「せっかく登ったのに下りるのはなんてもったいない。」と思わず口に出て

しまいますが、これが六甲山全山縦走の醍醐味(苦しさ)です。この先も登っては下るの連続です。

眼下に住宅街が広がっています。階段を降りきると最後に歩道橋を渡って住宅地にでます。なんと

マンションの中の道です。ここは高倉台団地です。山の中からいきなりマンションの中、そのギャップに

戸惑います。実はこの団地は山を一つ削り、その土で横の谷を埋めて作った団地だそうです。

階段を降り切った先で歩道橋を渡ると、公営団地の見本のようなアパート群があります。

住宅街に続く歩道橋と縦走路の案内板

少し歩くとスーパーがあります。補給が必要な人は立ち寄れます。これも六甲山全山縦走の特徴の

一つです。

スーパーの「KOHYO 高倉台店」の前を通り過ぎます。その先には商店街があり、喫茶店やブティック

などが並んでいます。この辺りは本当に「街の中」です。気のせいかおしゃれなお店や家が多い気が

します。

商店街の中を抜ける

みなと銀行の建物の横の陸橋を渡ります。その先で、縦走名物の400段の階段が待ち構えて

います。最初の階段は40段ほどが見えただけでしたが、そこを登ると全体が見えました。見上げ

ると上部は遥か彼方です。11:20。

当然一気には登り切れず、3回ほど休憩しながら登りました。途中にはベンチなどもありました。

他の方も休んでいてなかなか空いていませんでした。

階段は1区画45段ほどでしたので、8回登れば登りきるということです。

階段を上がるということは当然標高も上がり、階段の途中で振り返ると瀬戸内海の素晴らしい眺め

が広がります。遠くに明石海峡大橋が見えました。四国遍路への経路として何度も通りました。

400段の階段(の一部) 階段上部からの眺め

なだらかな道です。ですが山頂に着いたわけではなく、まだまだ先があります。その先で今度は木枠で

土留めをした階段状の道になります。距離は短いですが段差がかなりあり、きついです。

階段状の道

階段をよじ登ると栂尾山山頂に到着です。11:35。なんだかんだで15分で登り切りました。

山頂の標高274m。展望台があり、ここからも瀬戸内海が見えますが、海まで距離があり、少し山側

に入ってきたのがわかります。5分間休憩です。

隣の高倉山の斜面に、先程降りた階段がはっきりと見えていました。

栂尾山山頂からの眺め 高倉山にくっきりと階段

次の横尾山に進みます。いよいよ須磨アルプスの岩稜帯に突入です。風化した岩場を歩きます。

南には瀬戸内の海が広がり、北はすぐ近くに住宅街があります。不思議な眺めです。多分全国

でも他にあまりないと思います。

縦走路の標識 瀬戸内海

一旦下ります。鞍部まで下り、木製の土留めのされた階段を登ります。15分ほどで横尾山山頂

に到着。11:55。ここにはベンチがあるはずだったのですが、見当たりませんでした。ここでお昼に

しようと思っていたのですが、もう少し先に進むことにしました。

横尾山山頂にて

一息入れてさらに先に進みます。横尾山からの下りは細かい白い砂利の道です。道脇に鉄柱と

トラロープが付けられています。滑らないように気を付けて下ります。

その先で道幅が広く腰掛けられるところがありましたのでお昼にしました。持ってきたおにぎりと

お茶で簡単な食事を済ませます。

食事を済ませて歩き始めます。5分ほど下った所から、いよいよ須磨アルプスの核心部の「馬の背」

に突入です。12:25。

馬の背は、両サイドが切れ落ちたスリル満点の尾根です。周りは緑の山ですが、ここだけは馬の背

のように細い岩稜の尾根が続いています。おまけに砂利道で滑ります。柵や鎖もつけられています。

転落しないよう慎重に進みます。人がすれ違える幅がないところも多く、出合った時は前後に移動

してすれ違わないといけません。でも、こんな低山なのにダイナミックな岩稜歩きが楽しめるのは

有難いです。

ここは景勝地でもあるので写真を撮っている方も多いです。ですが狭い道をふさぐように写真を撮って

いる方もいて、正直邪魔でした。まあ、私たちも写真を取りましたが、ほかの方の邪魔はしていません。

一旦鞍部まで下ります。鞍部から振り返ると下の写真の通り、「須磨アルプス」の名に恥じない

険路です。おまけに風が強く、帽子が飛ばされそうでした。ナイフフリッジの様な幅の狭い所で

強風が吹いたら危ないです。

神戸全山縦走大会の時は先ほどの400段の階段とこの馬の背が重体カ所だそうですがよく

わかります。

馬の背

馬の背のガレ場

下った分の半分ほどを登り返します。最後まで気を抜かずに歩き、馬の背を無事に通過ました。

前方に普通の?コンクリートの階段があり、これを見た時はほっとしました。

階段を登ると見晴らしがよくなっていて、歩いてきた馬の背の全景を見ることができます。

馬の背

東山に向けて出発です。また木製の土留めの階段を登ります。

東山の山頂に到着。12:45に到着。ここでも休憩。ここは景色がいまいちでした。ですが

ベンチがありましたので一休みです。

先程から風が強くなっていておかげで涼しくて助かっています。気圧の谷が通っているので

しょうか?明日の天気が心配です。

東山山頂にて

休憩の後、山頂から一気に下ります。最初は急な階段状の道でしたが途中から緩やかな九十九

折れの道になりました。途中で縦走路のすぐ横に神戸市営の公営住宅の大きな建物がありました。

こんな山の上にあるのはびっくりです。

13:08に下りきると住宅街に出ます。またマンションが立ち並ぶ中を通る道を歩きます。先程の

馬の背とこの場所のギャップに正直ついていけません。

ここから高取山登山口までは市街地区間となります。電柱やフェンスなどに付けられた「六甲

全山縦走路」の案内を目印に進みます。特に市街地は迷いやすいので、要注意です。標識を

見失わないように進みます。

東山からの下り口 町中の縦走路案内板

道標を目印に進むと、阪神高速と神戸電鉄の下ををくぐり、妙法寺の横を通過します。お寺の

入口のところで休んでいる方もいました。リュックが置いてありましたので、私と同じ縦走組だと

思います。

その先で「妙法寺小学校前交差点」に到着します。13:30。この交差点から右(南)にすぐの

所に「ローソン」があるので飲み物等を購入できます。

なお、ここから神戸市営地下鉄「妙法寺駅」までは1,2km程です。途中でリタイアする時は

エスケープルートになります。また、駅前にはスーパーやコンビニもありますので補給ができます。

本当に街の中です。

その先の交差点から先に進むと民家の間を抜ける道になり、地図とにらめっこで進みます。

電柱に案内板が貼り付けられているところもありました。地図と案内板がないと間違いなく迷う

箇所です。

住宅街を抜けて、「この道で良いのか?」と思うような狭い地道を抜けていきます。先程看板が

ありましたので間違いないと思うのですが、もし看板がなければ「大丈夫か?」という道です。

その先でようやく野路山公園の横にある高取山への登り口に辿り着きました。13:50。

この公園で一休みします。ここから山道になります。

間道 野路山公園の看板

この道は分岐が数か所ありますが、案内標識柱があり迷うことはありません。

高取山への道も当然登りが続きます。ですが先程の階段の道に比べればかなり楽です。

周りの木が日差しを遮り暑くないので助かります。時折吹き込んでくる風が心地よいです。

高取山への尾根を登りきると左に登る階段があります。高取山(327m)の頂上には高取神社

と荒熊神社があり、この50段ほどの階段を登ると境内に到着します。縦走路は直進しています

が、せっかくなので参拝します。

高取山への登り道 荒熊神社への階段

石階段を登ると荒熊神社に14:20到着。ここと高取神社がある頂上一帯は神域とされ、

トレイルランの方も神域内は走らず歩くことになっているそうです。参道に「走ってはいけません。」

という看板がありました。

神殿に参拝します。

荒熊神社神殿

神殿の横に山頂への道がありましたので登ってみました。ほんの1分で到着。山頂というよりは

展望所といった感じの所です。

西側には、これまでに超えてきた鉢伏山(246m)、鉄拐山(234m)、栂尾山(274m)、横尾山

(312m)が連なっているのが見えます。いつの間にかかなりの距離を歩いてきていました。

南方向には神戸市の市街地が見えています。

左から鉢伏山、鉄拐山、栂尾山、横尾山 神戸市街地

この神社は稲荷神社なのでしょうか?伏見稲荷の様な赤い鳥居が建ち並ぶ通路があり、お狐様

の像がありました。その隣には狛犬もいます。複数の神様が合体している感じです。

お狐様 赤い鳥居

少し長めの休憩をして14:40出発。その鳥居を通り、その先を下ると右から縦走路と合流します。

縦走路から神戸の町や海が見えています。本当塗実のすぐそばに山があります。この景色は

他ではなかなか見られないでしょう。

5分ほど歩いた所に下の写真の様な石で造られた標識がありました。その横に高取神社の

入口があります。こちらも石段が続いています。どうしようか迷いましたが、せっかくですので

こちらにも参拝します。

石の縦走路の標柱 石階段

登って本殿前で振り返ってびっくりです。神社の境内からは鳥居越しに素晴らしい景色が

見渡せます。神戸の町全体が見渡せます。これまで部分的には見えていたのですが、ここから

は前方180度のパノラマが広がっています。ポートアイランドや神戸空港も見えています。

この景色はすごいです。写真に撮ったのですが、この迫力は伝わらないと思います。是非ここに

来て見てください。

ポートアイランドと神戸空港 神戸駅方向

鳥居越しの景色 鉢伏山、鉄拐山、栂尾山

社殿の横からさらに階段があります。登り切ったところが高取山の山頂でした。

高取山山頂にて 山頂からの眺め

素晴らしい眺めを楽しむことができてよかったです。パスしなくて幸いでした。

階段を下って縦走路に戻り先に進みます。少し進んだところにも石階段がありました。

こちらからも高取神社に行けるようです。

そのまま参道を下ると「月輪登山会」と書かれた小屋というか家がありその隣に月見山茶屋

があります。今日は開いていないようです。隣に小さいですがグラウンドがあり、「ご利用ください。」

と書かれていました。

その先に「山友登山会」と安井茶屋があり、休憩ができます。ですがこちらも今日はお休みの

ようです。日曜日に空いていないので、最初はもう営業していないのではないかと思いましたが、

壁際に薪が積んでありましたので、営業自体はされているようです。

その先の左手に20m四方の広場がありトイレもあります。道はこの広場の右にまっすぐに伸び

ていますが、広場の隅に六甲山全山縦走路の標識があり、北方向に全山縦走路が続いています。

看板に気が付かないと間違えてしまいそうなところです。

なぜかわかりませんが猫がたくさんいました。

広場にあるトイレ 左奥に縦走路の看板

縦走路をどんどん下っていきます。ここから鵯越(ひよどりこえ)駅方面に下山します。

途中で舗装路に出ます。ということはまた住宅街に出るのでしょうか?

しばらく下ると、予想通り丸山の住宅街に着きます。15:30。

ここからは複雑な住宅街を歩きます。鵯越駅までは2km近くあります。地図と道標を確認しな

がら進まないと、間違いなく道を間違えます。縦走大会の時は、この付近には沿道警備と案内を

兼ねたボランティアの方たちが立つそうです。

住宅街は普通平坦な場所と思いますが、この丸山の住宅街はそうではありません。道は急な

上り下りの坂が連続しています。その坂も半端なものではありません。道路に停まっている車が

ずり落ちていくのではないかと思うほどの傾斜です。山の中を切り開いて町を造ったという感じ

です。

さすがに「坂の町神戸」の名に恥じない町並みです。もう一つ町並みで気付いたのはおしゃれ

な家が多い気がします。

ふと電柱を見ると町名が書かれていて「源平町」となっていました。下調べで、この辺りが源平の

合戦場だったようです。ここまで来る途中に通った山や地名に「平家物語」に登場する人名や合戦

にまつわる名称が多いことに気が付きました。

かつて、ここで源氏と平氏の壮絶な戦いがあり、有名な武将たちが駆け回った場所だと思うと、

何だか感動してしまいました。

他の方のブログにここが一番わかりにくいと書かれていましたがその通りでした。地図を見な

がら、看板を探しながら歩いたのですがそれでも迷ってしまいました。通りがかった方に尋ねて

ようやく駅にたどり着きました。

町中の看板

鵯越駅にようやくたどり着きました。16:10着。本当に歩き外がありました。

鵯越駅手前には「ひよどり商店」があり升がシャッターが下りていました。自動販売機があるので補給

ができます。ここの自販機は500ccのペットボトルが80円の商品がありました。

ちなみに、この鵯越というのは源義経が平家との戦いのときに、先程の鉄拐山からの奇襲をかけた

際に通ったところです。四国遍路の時にも徳島県で義経が通ったという道がありましたが、義経さんは

あちこちで戦ったのですね。

鵯越駅 神戸電鉄の電車

駅に入り電車で神戸に向かいます。反対方向の電車がやって来ました。行先表示が「有馬温泉」に

なっています。この電車に乗ると有馬温泉に行けます。

今日はここで打ち止めなので問題ありませんが、1日で市ヶ原まで行く場合、ここからまだ3時間ほど

歩かないといけません。

その時にこの電車の表示を見たら、私に「今日はここでやめて有馬温泉に行こう。」と悪魔が囁いた

ことでしょう。でもきっと「全山縦走を目指しているのにここでやめてどうする。頑張れ。」と天使が囁いて

先に進んだと思います。多分。(笑)

私達はここで打ち止めとしましたが、一気にこの先の菊水山の急登を登るときには、それに備えて

駅前で補給と休憩をしておいた方がよいでしょう。

電車に乗り、新開地駅に到着。駅から続く地下街には大阪の下町の雰囲気が漂うお店が並んで

います。思わず入ってしまいたい誘惑にかられました。

ちなみに駅には義経さんの看板が2つもありました。絵が少しイケメンすぎます。

宿に向かいます。今夜の宿は東横インというビジネスホテルです。預けておいた荷物を受け取り、

まずは入浴です。ビジネスホテルなので湯舟は狭いですが、汗を流してさっぱりできました。

ロビーに集合して夕食に出かけます。今夜は奮発して神戸元町中華街に行くつもりでしたが、疲れも

あり、近くのお店を見てみようということになりました。

ホテルのすぐ近くに下調べをしておいた「満園」というお店の神戸店がありました。これならわざわざ

中華街まで出かける必要はありません。ここで宴をすることに決まりました。

ちなみに、私は横浜と長崎の中華街では食事をしたことがあるので、日本三大中華街を制覇(制覇と

いうほどの事ではないですが。)を目指そうかなと思いましたがまたの機会にということで。

満園 食事

食事

このお店の料理は量が多いです。四国や自宅の近くのお店もそうですが、異常に量が多いお店が

ありますので要注意です。

余談はさておき、楽しい一夜となりました。

(行程)

2日目

鵯越駅 → 菊水山 → 鍋蓋山 → 太龍寺山門 → 市ヶ原 → 新神戸駅

80 85 40 20 75

朝6時に起床。ホテルのモーニングで朝食を済ませ6:50に出発です。

天気予報では午後から雨です。空を薄いですが雲が覆っています。歩けるところまで歩いて雨が

ひどくなればそこで打ち止めとするつもりです。

駅までの途中に西国街道の石柱を見つけました。新開地の駅から乗車して、昨日打ち止めとした

鵯越駅まで電車で移動。7:20に到着してここから縦走再開です。

西国街道の石柱 新開地駅のホーム

駅前にある看板で道を再確認して出発。駅の脇道を歩きます。鵯公園がありそこを抜けるとすぐに

地道となります。昨日の町中の道から一転して山の中の地道となります。しばらくは平坦な道を進み

ます。

一度舗装路に出た後、標識の所で右折してまた地道に入ります。川沿いの舗装路に出て左折して

進みます。

10分ほど歩いて、1つ目の水道局の施設の左側を通過していきます。その先で標柱を見つけて

一安心。その先で舗装路に合流します。横をきれいな流れの川が流れています。この川は菊水川

です。

地道の縦走路

途中に不動明王の御社がありましたが、境内には落ち葉一つ落ちていません。きれいに清掃されて

いました。その先のガードレールにも縦走路の標示がありました。

不動明王の御社 縦走路の標示

さらに進むと左手の上に神戸電鉄の高架線があり、電車が通るたびに轟音が響き渡ります。

2つ目の水道施設手前のフェンスに「六甲全山縦走 菊水山」と書かれた大きな看板が付けられて

いました。7:40。

とうとう雨が落ちてきましたが、本降りではありませんのでこのまま菊水山まで進むことにします。

↑

水道局のゲート 右側が通路 樹木の間の白いものが電車

神戸電鉄の高架の下をくぐり、橋を渡ると菊水山の登山口になります。7:50。

菊水山へは階段が連続します。菊水山は六甲全山縦走路の難関のひとつです。(ひとつということは

まだまだ難関があるということです。)縦走路はしっかりと整備されていました。

橋 階段が続く道

菊水山の標高は459mですが、登山口から山頂まで尾根を直登する階段が連続します。何度か休憩

をはさみながら、ゆっくりと登ります。途中にベンチが設置されていて助かりました。

ここの階段は樹脂製のものでした。珍しいです。数か所もありました。その間は木製の階段もありま

した。「山頂まで1km」の看板がありました。距離は1kmかもしれませんが標高差は400mくらい

あるはずです。

8:05に「菊水休憩所」というところに到着しました。もちろん一休みです。トレランの方が追い抜いて

いきました。鵯駅から3人組の方がほとんど同じペースで歩いています。その他に3組ほど追い抜き、

5人くらいのトレランの方に追い抜かれました。

余談ですが、休憩所の脇にビワの木がありました。まだ青かったですが、あと1月もすれば黄色い実

がなります。きっと縦走の方のために植えられたのでしょうね。

休憩所から先は本格的な登り道となりました。昨日登った階段よりも厳しいです。ここは縦走路では

なく登山道です。全山縦走の方はここを駆け上がるのですね。足が痙攣したりする方がいるそうですが

よくわかります。

昨日の疲れもあるのですが足が思うように上がりません。おまけに景色もなく、ひたすら登るしかあり

ません。時々樹木の間から風があるのが救いです。ですが先程の休憩所で上着を脱ぎTシャツ姿です。

途中で1カ所見晴らしがある場所がありました。

いつまで続く階段 展望所

広々とした山頂広場にはNTTの中継所と大きな山名碑があります。展望台から見下ろす神戸の街

並みが見事です。これまで登ってきた山や、よく晴れていれば淡路島や明石海峡大橋も望める好展望

地です。眼下にはポートアイランドが見えます。昨日は左に見えていたのですが、もうほとんど正面と

いった位置にあります。それだけ東に歩いてきたのですね。

ベンチもありましたので座って休憩です。

山頂に到着 山名碑

山頂の奥には展望台があります。そこからは昨日歩いたルートの山々が見渡せます。随分と歩いて

きたのですね。馬の背や坂道や道に迷って苦労して歩いた鵯越の町が眼下にあります。曇りではなく、

晴れていてくれたらよかったのですが、それはぜいたくというものです。

ポートアイランドと神戸空港 縦走してきた山々

ここにも六甲全山縦走路マップがありました。その地図によるとここが全行程の1/3となります。

この時点で疲労が激しい場合は、菊水山山頂から鈴蘭台駅方面に下山できます。天王吊橋まで

進んでしまうと、鍋蓋山を登らざるを得なくなるので、無理をせず判断をしましょう。

幸い私たちは大丈夫なので、先に進みます。

ですが問題が一つ、雨がぽつりぽつりと落ちてきました。まだ雲は薄いのですが、やはり雨模様の

天気です。

菊水山から下り始めるとすぐに左に分岐があり、鈴蘭台駅への標示があります。雨の方はまだ大丈夫

と判断し、鍋蓋山に向かいます。

ここから鍋蓋山には150mほど降りて180mほど登り返します。

かつてここは日本登山界の黎明期にトレーニング場として開かれたそうですが、ここで鍛えれば

日本アルプスも十分登れたでしょう。縦走路ではなく登山道です。

天王吊橋まで高度をどんどん下って行きます。途中で道脇が崩れている場所が数か所ありました。

鉄パイプ製の手すりのある石階段が整備されている箇所もありました。地道の山道などが交互して

現れます。砂利のような細かい土の箇所はかなり滑りました。

途中で正面にこの後登る鍋蓋山が見えています。標高はほとんど同じくらいです。「ここから真直ぐに

つり橋をかけてくれれば楽なのに。」といういつもの愚痴が出てしまいます。

この下り道は急坂は少なく、全体的には意外と歩き易かったです。ですがどんどん下ってしまうのは

もったいないです。

途中に貯水池でしょうか?堰堤がある大きな池がありました。

下りきると天王吊橋に到着。9:25。この吊橋は、長さ・高さともさほどではありませんでしたが、

下が木製の板で隙間があり下が透けて見えています。意外とスリルがある橋でした。

天王吊橋

橋を渡って今度は鍋蓋山への登りに取り付着ます。

鍋蓋山も菊水山と同じぐらいの急登が続きます。最初は直登、そのあと九十九折れの道に代わります。

ここも登山道です。九十九折れの道が延々と続きます。でもこのペースで標高を稼げれば、山頂に早く

到着できます。と皆さんに声をかけて励ましました。ですが、昨日の疲れもあり足が重いです。

直登の道

九十九折れの道

実は今日はたくさんの方とすれ違いました。逆走で歩かれている方がかなり多いです。

途中で鈴鹿の山のような巨石群が道端にありました。これも噴火によるものでしょうか?

巨石群

急登を登りきり、平坦な道に出ました。この山は名前の通り鍋の二のように山頂付近は山上大地に

なっています。ここから頂上までは距離はまだあるものの平坦な道となるので、安心して歩きます。

前方に送電線の鉄塔があり、その先が山頂と他の方のブログに書かれていました。もうすぐです。

鶯の声が聞こえてきてのどかです。と思って歩いていたら、意外と距離があり、短いですが登坂も

いくつもありました。10分以上歩いてようやく鍋蓋山の山頂に到着です。10:05。

鍋蓋山の標高は486m。前半部の最高峰になります。山頂には広場があり、ベンチが置かれ

ています。素晴らしい景色が広がっています。しばし疲れを忘れます。展望にも恵まれ、休憩には

もってこいの所です。もちろん一休みです。

近くの木の山頂の標識が付けられています。「兵庫登山会」の手によるものです。

山頂にて 山頂から海側の景色

鳥観図 山頂から海側の景色

ここから先も全山縦走路は東に続き、隣の再度山(ふたたびさん)に続きます。10:10出発。

途中に「森林リフレッシュ事業について」という説明看板がありました。植栽などを行なっている

そうです。

説明看板

途中に分岐が2箇所ほどあり、左に進むと「←0,5km再度公園」となっていました。この公園

が山頂なのでしょうか?

標識 案内図

そちらにはいかず、直進したので山頂を通り過ぎてしまいました。やはり公園が山頂だったよう

です。引き返すことはせず先に進みます。少し下った所に「再度山周辺登山道案内図」がありま

した。直線距離では新神戸駅まであと少しです。

距離は短いですが、手前の市ヶ原というところまで標高差200mを下らないといけません。

下りの山道は意外となだらかで歩きやすく助かりました。

10:35に休憩所に到着しました。看板があり「鍋蓋山から1km、太龍寺まで0.3km、

新神戸駅まで4km」と書かれていました。ようやく神戸の文字が見られました。

天気の方は相変わらずで、空はどんよりと曇っていますが、雨脚はわずかです。

一休みして出発しばらく下ると大龍寺への分岐がありました。左に分岐した道を案内されていま

すが、直進しました。

そのまま縦走路を進むと石段の下に出ました。その上部にお堂が見えています。先程の道を

進んだらそのまま境内に入り、ここに降りてこられたのでした。失敗してしまいました。

でもこの石段を登って境内まで行く気にはなれず、石段の下から参拝しました。

大龍寺

ちなみに、この大龍寺は768年創建の古刹です。境内には空海が作ったと伝わる「亀石」などがある

そうです。このお寺のある山は再度山は(ふたたびやま)と呼びますが、その謂れは、弘法大師空海が

唐に渡る直前と帰国直後の2度、この寺に参詣したことだそうです。

さらに進むと朱塗りの見事な山門に到着。「別格本山 大龍寺」と書かれています。10:45着。

山門には西国愛染明王霊場5番札所のほかに3つほどの霊場の納経所の看板が立てられていました。

知多四国八十八カ所でも4~6カ所の霊場の納経所を兼ねているお寺がありましたが、最近ブームの

様なのでいろいろあるのでしょう。

山門

大龍寺山門の前は道路になっていてバス停があります。三宮駅までバスで移動できます。ですが

本数が少なく、昼間はほとんど走っていませんでした。

道路を渡り、て市ヶ原へと下っていきます。標柱が建っていてその先に河原が見えてきました。市ヶ原

に着いたようです。11:05。

写真の木製の架け橋を渡り、河原に出た所が市ヶ原です。この橋は揺れる木橋で短いながらも

スリルがありました。

川に架かる橋 市ヶ原

河原には30名くらいの人がいます。時間も頃合いですので河原に腰掛けて昼食です。

ちなみに、2日間で全山縦走を行う時は前半コースはここで区切ります。ここから下り、市ヶ原から布引

貯水池を経て新神戸駅に向かいます。

私達は、当初の計画ではこれから摩耶山に登る予定でしたが、空の雲も黒くなってきましたので、

ここで打ち止めとしました。

気になったことがあります。河原で直火で焚き火をした形跡がいくつもあります。ここは焚き火はOK

のようですが、直火はダメでしょう?

そう思っていたら焚き火を始めたグループがいました。河原の端の木の近くです。火が燃え移ったら

どうするつもりなのでしょうか?おまけに枯れ木を燃やそうとして折っていましたが、まさにど素人の

やり方でした。薪の作り方くらい勉強してきてほしいものです。

食事をしている間にもどんどん人がやってきます。それも下から登ってこられています。もう神戸の

町まで近いのでしょう。

食事を済ませ先に進みます。河原から階段を登ったところに桜茶屋があります。今日は営業して

いました。ここは食事もできますので最初はここで昼食をとも考えたのですが、営業しているかどうか

わかりませんでしたので、お弁当を持ってきました。

ちなみにここの名物は冷凍パイナップルです。

桜茶屋にはトイレがあり、ありがたくお借りしました。自動販売機もあり補給ができます。もちろん

茶店で休憩もできます。

先に進みます。11:35出発。河原の横を回るように造られた道を進みます。ここは車が通れます。

先程の桜茶屋に物資を運ぶのでしょう。ここから布引貯水池の横を通り、新神戸駅へは40分ほど

歩きます。

桜茶屋

桜茶屋から歩きだしてすぐ先に紅葉の茶屋がありました。くまのぬいぐるみが店先に置かれていま

した。

メニューを見てみるとマスカルポーネアイスなどのおしゃれなメニューがありました。さすが神戸です。

茶屋

市ヶ原から神戸への区間は素晴らしい景色が楽しめる区間です。新神戸の駅からハイキングに来る

方も多いそうです。今日もこの後、たくさんの方とすれ違いました。100名くらいはいたと思います。

その半分は外国の方でした。インバウンドですね。

道沿いの堰堤から下を眺めると澄んだ水が流れています。きれいな水で泳いでいる魚も見えます。

この先には布引ダムがあります。正式名称は「布引五本松堰堤」です。このダムは明治33年に

造られた水道専用としては初めての重力式粗石コンクリートダムだそうで、正式には「表面張石粗石

モルタル積アーチ型重力式ダム」です。

高さ33,33m、堤長110,3mの見事なものです。ダム湖は布引貯水池と呼ばれています。その

貯水容量は759,689㎥あるそうです。その湖岸を歩きます。ちなみに、このダムの水は「赤道を

越えても腐らない。」と言われ、神戸港に寄港する船に重宝がられ、「神戸ウォーター」と呼ばれた

そうです。

ダムの堰堤 ダム全景

神戸市水道局の建物がありました。赤煉瓦のお洒落な建物です。さすがに神戸、こんな山の中の公共

施設の建物なのにお見事です。

「五本松かくれ滝」に着きました。残念ながら水量が少なかったです。

次は「谷川橋」です。普通の橋に見えますが、国指定の重要文化財です。(写真は失敗しました。)

その先で突然前方が開け、神戸の町並みがすぐ近くに見えました。さらに進むと「見晴らし展望台」

があり、神戸市の眺めが楽しめます。ゴールは間近です。12:00。この時正午の合図でしょうか?

船の霧笛の様な音が響いていました。

神戸の町並み

さらに進むと分岐に「布引の滝」の看板があります。なかなか見事な滝だそうですので見学します。

分岐からほんの2~3分で布引の滝の雄滝に到着。12:05着。高さ43m、滝壺は塚さ6.6m、面積

は430㎡あり、かなり大きな滝です。滝の横には甌穴が5つあり一番大きなものは畳10畳くらいの

広さがあるそうです。その甌穴は竜宮城の入口だという伝説があるそうです。

布引の滝の雄滝

滝の近くには茶屋もあります。余談ですがこの近くはイノシシが出るそうです。

さらに下ると「布引雌滝」があります。こちらは少し小さいです。布引には合計4つの滝がありますが、

この二つの滝は見ごたえがありました。

最後に「砂子(いさご)橋を渡ります。明治30年に導水管を通すためにかけられた橋で、レンガ造り

のアーチ橋です。本当に明治の方は苦労していろいろなものを作られたと思います。橋の中央には

神戸市の紋章がはめ込まれていました。

砂子(いさご)橋

砂子(いさご)橋を過ぎて少し歩くといきなりJR新神戸駅の横に到着しました。12:20。あまりにも突然

でびっくりしてしまいました。

新神戸駅には何度か来たことがあるのですが、山側には来たことがないので最初は何かの建物かと

勘違いしました。

今回はここで打ち止めです。新神戸駅から電車で新開地駅へ、ホテルで荷物を回収して帰路につき

ました。

今回は新企画として六甲山全山大縦走をやってみました。低山だと甘く見ていたわけではありませんが、

めちゃくちゃ疲れました。1つ1つの山は低いのですが、合計で5つの山を上り下りしたので累計標高差は

軽く1000mを越えています。

コースは登山道も(もちろん道路も)良く整備されており、問題なく歩けました。途中で市街地区間を歩く

箇所が数か所あり、むしろそちらでかなり道に迷いました。

山中のルートは道幅の狭いところも多く、シーズン中はかなり混みますので、すれ違ったり追い越したる

する人が多いと思い通りには進めません。十分時間に余裕が必要です。

又、道路を歩く区間も多く、車に注意が必要です。

ですが一度やってみる価値はあると思います。是非どうぞ。