駐車場 → 大石橋 → 分岐点 → 東海展望 → 宮指路岳 → 小岐須峠 → イワクラ尾根分岐

0 15 85 25 15 70

→ 水沢峠 → 水沢峠登山口 → 駐車場

25 60 35

いつものように桑名駅に集合。東名阪道から新名神高速道を走り、鈴鹿PAのスマートインターで降り

て登山口の小岐須渓谷キャンプ場の駐車場まで走ります。

その前に宮妻峡キャンプ場の駐車場に向かいます。かなり狭い道を走ること10分ほど、ようやく

駐車場に着いてKさんの車をここに停めます。帰りにここに降りてきますので。ここは30台くらいの車が

停められるスペースがあります。

ここに来るのは本当に久しぶりで、すっかり道を忘れていました。ナビを頼りに走りました。

今度は小岐須渓谷キャンプ場の駐車場に向かいます。

どちらの駐車場も鈴鹿スマートICから10分ほど。名古屋からでも1時間程度で来れます。新名神が

できて鈴鹿の山はさらに便利になりました。

狭い道を走り、小岐須渓谷キャンプ場の駐車場に到着。ここには小岐須渓谷にはキャンプ場があり、

トイレもあります。小岐須渓山の家も建っています。

ここは20台程停められる駐車場ですが、すでに満車状態。この時期にキャンプはしていないと

思いますので、(最近は冬キャンプというものもあるそうですが)多分、登山に来られたのでしょう。

林道をもう少し先に行った所に数台停められる場所があります。ただ、時々通行止になっていること

があります。ですが、今日は閉鎖されていないようですのでそちらに向かいます。

ここからはさらに狭い道で、車1台が通るのがやっとです。しかも落石が多く、あちこちに小岩が

転がっていて、車高の低い車だと腹を擦りそうです。以前に来た時に、この先の駐車場にマイクロ

バスが停まっていました。この道をマイクロバスで通った運転者の技量に感嘆するほかはありません。

途中に「鈴鹿山麓湧水」という湧水があります。わざわざここまで車出来て汲んでいく方もいるそうです。

と話していたら、今日も1台水を汲んでいる方がいました。

1kmほど走ると、大石橋と欄干に書かれた橋を渡ります。確かこの先に広場があったのですが、

今日は何故か見当たりませんでした。幸い1台停めるスペースがありましたので駐車して出発準備を

します。9:50着。

先程のキャンプ場から少し先と書きましたが、意外と距離があり、歩いたら20分位は掛かりそうです。

公共交通機関がないため、車利用の方が多く、駐車場も停められる台数は少ないので、当然遅くなる

と停める場所がなくなります。今回はギリギリ停められました。

ここからは仙ヶ岳や野登山に向かう登山道もあります。どちらも人気の高い山なので、駐車場が混む

訳です。

準備をして出発です。9:55。今回は3名の参加です。やはり少ないですね。

登山口は駐車したところのすぐ隣です。この時記憶がよみがえりました。駐車場の広場はもう少し先

でした。もう車が入れなくなっているみたいです。

宮指路岳登山口の看板が建っています。この後のコース上にも沢山の看板が立てられていて、番号が

付けられていて目安になり助かりました。

登山口からいきなりの急坂をよじ登ります。前回来た時は、最初は林道だったと記憶しています。

登山道が変更されたのでしょうか?

すぐに水平な道になり、3分ほど歩くとその先でコンクリートの堰堤がありますが、まるで滝のように

流れています。

堰堤の滝

下を見ると林道が見えます。前回はあの道を歩きました。やはり登山道が付け替えられているようです。

その先で小さな沢を渡りましたが、対岸側に飛びつくような感じでかなり技術のいる渡渉です。確か前回

は橋が架かっていたと記憶していますが、流されてしまったのでしょう。

そのすぐ先で分岐に着きます。10:10。看板が建っていてカワラコバ谷コースとヤケギ谷コースの

分岐点と説明されています。カワラコバ谷コースは台風など大雨の影響で崩落が発生し、かなり荒れて

いるようです。今日は左の道を進み「ヤケギ谷」コースで東海展望経由で山頂に向かいます。

分岐点にて

その先で3つ目の滝に到着しました。結構大きな滝です。普通このくらいの滝には名前が付け

られているのですがここには何もありませんでした。「無名の滝」です。というか、このヤケギ谷にある

滝には一つも名前がついていません。ですが、落差と言い、水量と言いなかなか見事な滝があります。

ぜひ名前を付けていただきたいと切に願います。

無名の滝

滝の右側を巻いて滝の上に出ます。「滝の上はどうなっているのか?」という疑問を持った方もいる

かもしれませんが、普通の渓流の流れとなっています。(当たり前ですが。)

ここから渓流沿いに谷間の道を登っていきます。道幅は狭いですが、よく踏まれていて迷うことはあり

ません。ですが崩れていたり道幅が狭くなっているところもあり、注意しないといけない個所がいくつも

あります。

登山道

この時期は水量が多いので、渓流の流れを楽しめます。 このあたりは展望はありませんが、渓流美

があってなかなか楽しい道です。目印の赤いテープもあり、道に迷う心配はありません。

渓流沿いの道

今日は寒いのではないかと思い、上着を持ってきましたが、無用の心配でした。蒸し暑くて汗が流れ、

30分後にはTシャツ姿になっていました。

この後も小さな滝がいくつもあります。このルートは景色はありませんが、渓流美と滝は十分に楽しめ

ます。細い流れが糸のように滴り落ちる、5段くらいの滝がありました。「5段雫の滝」と勝手に命名

しました。

5段雫の滝

1時間程歩くと源流部についたのか流れが無くなり、ガレ場のジグザグ道を登っていきます。ここまで

渓流沿いの道ですが、結構急坂でかなり高度が上がっていますが、展望がまったくありませんので、

どのくらい高度が上がったのか分かりません。歩いた時間で判断するしかありません。それから、この

登山道には、番号が付けられた案内板があり、1から順番に増えていきます。この看板が目印になり

ます。今、目の前にあるのは「5番」で、丁度中間点です。時刻は10:50。10番が山頂ですので登山

時間が2時間とするとこちらもちょうど中間点です。1番辺り15分。丁度あっています。

5番の看板の先に5分ほど進むと尾根筋の所に出て前方が開けています。正面に野登山と思しき山

が見えました。見晴らしがよいのでここで一休みです。ここから東海展望と呼ばれるところまで20分

くらいでしょうか?

この後も当たり前ですが、数字が増えていく看板があり、目安になり助かりました。

6番の標識

登山道はかなり急坂が続きます。この山は標高は1000mありませんが、登山口から山頂までを

2時間で登るため、急坂となります。また、この山は山頂手前がなだらかになっているためもあります。

登山道はよく整備されているのですが、所々狭くなっていたり落ち葉が道を覆っていたりして滑り

やすいところがあります。注意して進みます。所々に椿でしょうか?赤い大きな花が落ちていました。

途中で登山道横の枯れ木にキノコが生えていました。ヒラタケだと思うのですが、素人判断は危ない

ので、食べない方がよいでしょう。そもそもここは鈴鹿国定公園内です。動植物の採取は禁止です。

枯れ木にキノコ

再び沢の流れが見え始めると、急坂が終わり、雑木林の中の平坦な道になります。この道は楽なの

ですが、これではいつまでたっても山頂へ着きません。

その心配はすぐになくなりました。渓流を渡ると、やがて尾根筋の雑木林に入り、滑り易い砂礫の道

をよじ登ります。山腹に取り付く道となり、急坂が始まります。小さく折れ曲がるジグザグの道を何度も

折り返しながら登って行きます。所々、道がわかりにくい所がありますが、木に巻かれたテープなどを

頼りに進みます。

11:10に7番の看板の所に到着しました。「あれ、東海展望は?」と首をかしげました。確か7番の

付近にあったはずですが見当たりません。私の記憶違いかもしれません。

ここは渓流がすぐそばを流れています。こちらも私の記憶ではもう水の流れはなかったはずです。

7番の標識

10分ほど登ると急に前が開けます。11:25。稜線に出て左側が崖となり、南西方向の眺望が開け

ていて、仙ガ岳が正面に見えます。その左手には野登山もあります。2山は仙鶏尾根でつながって

います。いつの間にかかなり高くまで登って来ていました。景色も良いのでここでも一休みです。

5分ほど休憩して稜線の登山道を歩き始めると、ほんの1分で分岐の看板を見つけました。8番の

看板もあります。道が分岐していて、左に進むとすぐに東海展望に到着です。11:35。

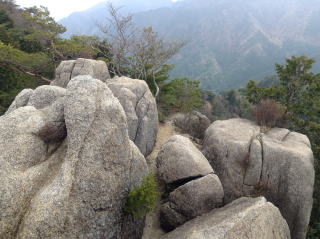

東海展望は花崗岩が点在し、それがオブジェのようになっており、又、名前のとおり展望がよく、休憩

に絶好の場所です。今日は曇っていて、おまけに霞んでいて山裾の鈴鹿の街がかろうじて見えました。

伊勢湾は見えませんでした。そういえば今日はF1グランプリが鈴鹿サーキットで開催されています。

さすがにここまではエンジン音や歓声は聞こえてきませんでした。

東海展望の巨石群

東海展望にて

景色を楽しんだ後、山頂に向かいます。11:40出発。分岐点に戻らずに山頂に進む道がありますので

そちらに進むとすぐに先程の道と合流。この横に「三体仏」という3つの大岩があります。信心深い方は

これが仏像に見えるのだと思います。私には岩としか・・・。

登山道は一旦下ります。鞍部まで下りきってまた登り返します。アルプスの山に比べると僅かですが、

それでももったいないです。ですがこれが山というものです。

登り坂の途中に9番の看板がありました。11:50。登山口からここで丁度2時間経過しました。

最後のひと登りが多少きつかったですが、10分程で山頂に到着しました。12:00。

宮指路岳山頂にて

山頂は、稜線上の通過点といった感じですが、ちょっとした広場があり、まわりを樹木に囲まれています

が、西方向が開けていて、意外と展望がありました。西方向に2山見えていますが、おそらく綿向山と

雨乞岳だけでしょう。ですが曇りの天気と春霞のせいでその他はほとんど見えません。

山頂は十分なスペースがあるわけではありませんが、今日は先客が3名だけ。それほど混むという

ことはなさそうなので、ここで食事です。そうそう記念写真を忘れずに。

今回はほとんど他の登山客と会いません。途中で3名ほど、この山頂で3名と会った以外は見かけ

ませんでした。駐車場の車の台数からすると、ほとんどの方が仙ヶ岳か野登山に行かれたようです。

いつもにコンビニのおにぎりですが、実に美味しいです。運動して汗をかけば何でもおいしいですから。

(一所懸命おにぎりを作っている方に何でもは失礼ですね。)

ちなみに、この山頂は分岐点でもあり、山頂から左手(南西側)方向の道を進むと、仙ヶ岳に行け

ます。(以前に通りましたが、結構厳しい道でした。)

食事と休憩を済ませ小社峠に向かって下ります。12:15出発。

ほんの2分で馬乗り岩の所に到着。名前の謂れとなった大きな岩が鎮座しています。ここは北西方向

が開けていて一番景色が良く、滋賀県の山々の眺望があるはずなのですが、残念ながら今日は曇って

いて遠くが見えません、霞もかかっています。先に進みます。

馬乗り岩

ここから登山道は急坂の滑りやすい道に変わります。注意していても、ズルズルと滑り、油断すると

危険です。ここも以前に通ったのですが「こんなに急斜面だったか?」と思うほど急斜面でした。

10分ほどで小岐須峠に着きます。12:30。ここも狭く、ゆっくりと休憩できる場所はありません。

小岐須峠

東方向に下っていく道があります。これがカワラコバ谷の道です。こちらの道は数年前の台風などで

荒れていると聞いていますが、踏み跡からするとかなりの方が歩いているようです。通行できないという

程ではないようです。

先程上ってきたヤケギ谷の看板は山頂までが10番でしたが、こちらのカワラコバ谷の看板は20番

まであります。ここが18番でした。

ここから北方向に向かいます。初めて歩く鈴鹿トレイル区間です。この稜線の道をイワクラ尾根分岐

まで歩き、水沢峠に下る道を歩きます。鈴鹿トレイルの稜線を繋ぎます。

雑木林の中の稜線尾根につけられたの登山道を進みます。所々に大きな岩が立ち並んでいます。

鈴鹿独特の風景です。人の背丈の倍近い大岩です。なぜこんなにあるのでしょうか?

鈴鹿名物の巨石

途中で東側が開けたところがあり、入道ヶ岳が見えています。この角度で見るのは初めてです。

入道ヶ岳

先程通った宮指路岳からの険しい稜線と比べ、ここは穏やかな道です。アップダウンはありますが、

標高差は少ないので問題なく歩けます。途中に数か所小さな広場のようなところもあり、展望も楽しめ

ました。

また、植生が豊かでシダ類から草、低木から松や杉の木まで登山道の周りにあります。ここは雨も

多いですし日当たりも良いので、植物が豊富なのかもしれません。

イワカガミと馬酔木が何カ所もありました。4月上旬なのに馬酔木の花が咲いていました。

少し早いですね。

イワカガミ 馬酔木

何故か椿の花がたくさん落ちていました。少し遅いのではないかと思いましたが、遅咲きの椿もある

ようなのできっとその種類なのでしょう。

椿の花

稜線の道はなだらかなのですが、小さなアップダウンを繰り返します。もう10回くらいはあったでしょう。

さすがに足が疲れてきました。

稜線の道

入道ヶ岳が近づいてきました。最初はあそこまで縦走するつもりでしたが距離がありすぎるため止め

ました。

入道ヶ岳

約1時間の稜線歩きでイワクラ尾根分岐に到着。13:40。看板が立てられていて、右が入道ヶ岳へ、

直進すると水沢峠となっています。入道ヶ岳の手前から下る道があり、朝登った地点近くに降りられる

そうなのですが、道が不確かなのでやめました。水沢峠に向かいます。

イワクラ尾根分岐

ここから登山道は県界尾根と名前が変わります。

このまま一気に峠まで下ると思っていたら何と登りになります。それも半端な距離ではありません。

思わず「え?」と声に出してしまいました。今日は「アップダウンの日」と名付けることにしました。

ですが、登り切ったところから稜線の道の彼方に鎌ヶ岳と水沢岳が見えていました。

その先でも3回ほどアップダウンがありました。3つ目の頂上部で東方向が開けてきましたが、雲と

霞がかかり、遠くはよく見えませんでした。

東方向の景色

樹林帯に入る少し前に、正面に水沢岳が見えました。どんどん近づいているのがわかり、励みになり

ます。

左手(西方向)に雨乞岳と綿向山が見えています。この2山もしばらく登っていないので、また登り

たいものです。

景色は良いのですが、まだまだいろいろなところがあります。下の写真の様な崩落したザレ場もあり

ました。右側がザレて切れ落ちたところに差し掛かります。その縁につけられた道を注意して進みます。

花崗岩の岩肌は白くてきれいですが、崩れやすく滑ったら最後、下までずり落ちそうです。

ザレ場

ザレ場を過ぎたところから一気に下ると水沢峠に到着です。14:05。

随分前に、この峠を通って水沢岳に行来ました。その時の記憶がよみがえってきました。

実は次回、2週間後の鎌ヶ岳はここから登ります。その予行演習になってよかったとこの時点では

甘く考えていました。

一休みの後、宮妻渓谷キャンプ場の駐車場に向かって下ります。

水沢峠にて

ところがここからが今回最大の難所でした。がけ崩れの痕のようなところを下ります。それも急降下

です。ちょっと足がずれるとそのまま真っ逆さまというところが何カ所もあります。取りつけられたロープ

を握り必死で降ります。文章だけだと緊張感というか、緊迫感が伝わらないかもしれませんが、アルプス

顔負けの難路・険路です。必死で降りること約20分。ようやく降り切ったようです。いやはや凄い所で

した。次回ここを登る時が思いやられます。(写真を撮る余裕はありませんでした。)

その下もまだまだ油断できません。岩場や登山道に水が流れる所があり、慎重に降ります。

以前来た時にはこの様な所は通らなかったと思います。こんなところがあれば記憶に残っているはず

です。ここも崩落などで登山道を付け替えられたのでしょうか?

登山道

危険個所を通り過ぎたのでしょうか、道が普通?の登山道になりました。一安心して歩けるようになり

ました。(もちろん油断はできません。)

途中で写真の様な石垣がありました。どうやってここまで石を運んだのか?それ以前に、なぜこのよう

なところに石垣を作らないといけなかったのか?と思うようなところでした。

石垣

峠から下ること55分で水沢岳登山口に到着。15:05。ここから舗装された林道歩きになります。

コンクリートの道を登山靴で歩くと足が痛くなるので嫌なのですがぜいたくは言えません。

看板に「←入道ヶ岳・宮妻峡→」となっています。この道は入道ヶ岳まで続いているのでしょうか?

林道を歩くこと約30分で宮妻峡の駐車場に到着。15:40。車に荷物を乗せ、小岐須渓谷まで戻り

車を回収し、帰路につきます。宮妻峡の駐車場やその対岸の山腹には桜が満開でした。今年は開花

が遅れた分、どんぴしゃりのタイミングで見ることができました。

宮妻峡の駐車場の桜 山腹の桜

そうそう忘れてはいけません。下山後の楽しみの温泉です。今日は湯の山温泉のホテルに入浴しま

した。しっかりと値段がアップしていましたが仕方ありません。このご時世ですから。

温泉で汗と疲れを流し、帰途につきます。