2023.9.15(金)〜18(月) 晴

熊野古道・小辺路(高野山〜十津川温泉)

伯母子岳 (奈良・和歌山県)

1,344m

参加メンバー 私 Yさん Oさん Kさん Tさん 計5人

本来の山酔会の活動とは違いますが、熊野古道を歩いています。登山ではありませんがなかなか

面白い所です。

熊野古道は5つのルートがあり、2004年から2007年にかけてその内の伊勢路は単独で、中辺路

(大雲取越・小雲取越を含む)の2/3は山酔会で歩きました。その後、本業の登山と仕事が忙しくなり

しばらく足が遠のいていました。十数年ぶりに再会したいと思い、残っている紀伊路と大辺地と小辺路

のうち、昨年から紀伊路を歩き始めました。(大峰奥駈道は、厳密には一般の参拝の道ではなく、山伏

の修験道で、熊野古道ではないそうです。)

現在、紀伊路は大阪府内を南に歩いていて、もうすぐ和歌山県というところまで来ています。

※詳しくは「熊野古道 紀伊路」をご覧ください。

紀伊路と大辺地は、どちらも海岸沿いの町中の道で、多くの区間は舗装された普通の道になって

しまっています。

小辺地は、幸いと言っては何ですが、山の中の道。山酔会で歩くのにふさわしいということで会として

出掛けることにしました。途中には標高1,344mの伯母子岳への登頂もありますので立派な登山と

言えます。

2007年に十津川温泉から果無峠越えで、熊野本宮大社までの区間を歩いていますので残りの

高野山〜十津川温泉の区間を一気に歩くことにしました。

2大聖地の「高野山」と「熊野本宮大社」を繋ぐ祈りの道と呼ばれる小辺路は、熊野古道の5ルート

の中でも最も山奥にあり、場所は奈良県の南部。帰りは紀伊半島南端の和歌山県新宮市経由なので

現地への往復に時間がかかります。道自体も、熊野古道の中では難所と呼ばれているので時間が

かかります。そのため、9月の3連休に1日休みを取り、3泊4日の行程での旅となりました。

さて、十数年ぶりの熊野古道の山中の旅はいかがなりましたでしょうか?詳しくは本文をお読み

ください。

行程(1日目)

高野山 → 薄峠 → 竜神スカイライン合流点 → 水ヶ峰分岐 → 平辻 → 大股

60 105 25 45 110

今回は、車ではなく電車とバスの旅となりました。理由は現地の足がないことです。車の場合は、

登山口というか古道の入口から下山口まで縦走した後、車を取りに戻らねばなりません。

ところが現地のバスの便が少なく、1日数便という状況です。乗り遅れたら何時間も待たなくてはなり

ません。待つどころか夕方になると運行自体がないという状況になります。

公共交通機関利用だとすべての荷物を担いで歩くことになりますので重くなります。できる限り不要

な荷物を除いて軽量化に努めてパッキングして出発です。

名古屋駅から新幹線で新大阪駅へ、地下鉄経由で南海電鉄難波駅に向かいます。通勤時間帯の

ため、電車は満員でしたが(大きなリュックがさすがに邪魔でしたが、)渋滞はなく、定刻に到着。

ここで全員が合流して5名で難波駅から8:42発の南海特急こうやで高野山へ。

南海特急こうや

こちらは空いていて、ゆったりと乗車できました。予定通りの時刻に高野山の入口の極楽橋駅に到着

しました。10:09着。ここからケーブルカーで高野山駅に向かいます。

高野山ケーブルカー

高野山は初めて来ました。本当ならゆっくりと見たいのですが、今日はそういう訳にはいきません。

ライフワークで取り組んでいる四国歩き遍路の最後に来ますので、その時にゆっくりと参拝します。

高野山駅からバスで千手院橋まで移動します。高野山内のメイン通りは、観光客も多く人通りも多い

です。車も走っていて、普通の町中といった感じです。脇道に入ると地元の人々の生活も感じられる

通りになっています。吉野家とコンビニがありました。ここは聖地であると同時に、人々が暮らす街でも

あることがよくわかりました。

余談ですが、電車もケーブルカーもバスも外国の方が多かったです。多いというより半分以上は

外国の方でした。1/3が欧米系の方、1/3がアジア系の方で、日本人は1/3以下ですね。言葉から

台湾の方が多いようです。

千手院橋バス停で降りてバスの通る大通りを100mほど歩いて、金剛三昧院の石柱を右折します。

金剛三昧院入口の案内看板

角のお店には小辺路入口の看板がありました。ここから路地に入ります。案内板がなければ「この道

で良いのか?」と思う狭い路地を金剛三昧院に向かい進みます。10:30。

300m程歩いたでしょうか?分岐があり、まっすぐ進めば金剛三昧院ですが、入口のところにある

表示に従い、小辺路はここを右へ進みます。分岐とその先には小辺路の標識があり道案内が

しっかりされていました。

金剛三昧院入口 小辺路の標識

いよいよ4日間の小辺地の旅がはじまります。

初日はここから大股集落までの約17kmを歩きます。天気も良し、張り切って歩き始めます。

10:35に出発。

分岐から狭い林道に入ります。林道とはいえしっかりと舗装されています。ほどなく民家もなくなり、

15分ほど歩くと轆轤(ろくろ)峠に到着。10:50。

轆轤(ろくろ)峠という変わった名前の謂れは、「熊野古道小辺路を辿り高野山を目指した参拝者は、

ここ轆轤峠で初めて堂塔伽藍を眼にした。木々の間に見え隠れする堂塔伽藍を、まるで『轆轤っ首』

のように首を伸ばして眺めたと謂われていた。」ことだそうで、これが名前の由来となったとのことです。

轆轤(ろくろ)峠の標識

ここで10名程の外国の方の団体がガイドの方から説明を受けていました。高野山の伽藍が見える

のは、少し登ったところになりますので、パスして先に進みます。

5分ほど歩いた所に高野七口のひとつの「大滝口女人堂跡」への分岐の標識がありました。昔、高野山

は女人禁制であったため、ここに女人堂が造られていたそうです。今は道標と説明板などが建っている

のみです。建物は跡形もありませんのでここもパスして先に進みます。

でも、ここで振り返ると高野山が一望できました。この眺めは予想していなかっただけに感動でした。

この眺めを昔の方も見上げたのでしょうね。

途中の道標と大滝口女人堂跡への分岐の標識

ここは高野参詣道「女人道」の終点で、高野山と熊野本宮を結ぶ小辺路の起点でもあります。正確

にはここから小辺路が始まります。

ここから薄峠(すすきとうげ)までは、数回小さなアップダウンがありますが、全体的になだらかな登り

で、快調に歩けます。30分ほどで峠に到着。11:30。ここにも案内板があります。小辺地には随所

に案内板があり、迷うことはありませんでした。ここで昼食です。買ってきたお弁当を食べます。今日は

時間がないため、慌ただしい昼食です。

エネルギーを補給して11:45に出発です。

薄峠 石の道標

薄峠を過ぎたところに、高野山を出発して最初の昔の道標があります。道標には弘法大師の姿が

刻まれ、その下に「是より かうや山エ四十丁 くまの本宮エ十七り」と書かれています。十七里を

現在の距離に換算すると約68km。熊野本宮までまだまだ先は長いのですが、これから熊野まで行く

人達にとっては有難い道しるべだったに違いないと思います。(もっとも昔の人にとっては、平地なら

十里は1日で歩いた距離だそうです。)

薄峠から道は、御殿川が流れる谷底に降りて行く感じで急降下します。下り坂を10分ほど下った所で

石段があります。石段の下からもさらに15分ほど下ると「丁石」と呼ばれる距離表示の石がある所に

12:15到着。

丁石から先も下りが続きます。4回ほど左右に曲がりながら下ると、やがて周囲に畑や石垣が現れて

舗装された道に出ると、その先で赤い橋を渡ります。12:22着。

下を流れる川は御殿川です。きれいな流れです。

薄峠から300m位下ったでしょうか?振り返って薄峠方向を見ると見上げるような角度です。かなり

下ったのがわかります。

谷底まで降りた感じがしますが、実はこの地点は標高700mあります。薄峠の標高が1,000m

ですからね。

ちなみにこの橋はコンクリート製ではなく、網目状の鉄の橋です。そのため下が透けているので結構

怖いです。

橋を過ぎたところから登り道に変わります。短いですが、この区間は「馬殺し」と呼ばれた急な登り坂

です。結構キツイです。確かにこの坂は死なないまでもお馬さんは文句くらい言ったと思います。

100mくらい登ったでしょうか?舗装路と合流しました。多少は傾斜が緩くなったものの、まだまだ

登坂が続きます。息が切れます。

ようやく傾斜がなくなったところの先に集落があります。

馬殺しの登り坂 道標

ここは大滝集落で東屋のある休憩所があります。12:45着。すぐ近くの民家の横にトイレがありま

したが、なんとここのトイレはシャワートイレでした。小辺路はこの後も要所にトイレがあり、どこも清潔

でペーパーまで完備してましたが、その中でもここはナンバーワンの設備ときれいさでした。

隣の民家の方が管理していただいているのでしょうが、ありがたいことです。

ここで初めて対向者の方とすれ違いました。

休憩所 地図付きの説明板

15分ほど休憩して出発です。「こんな民家の軒先を通るの?」というようなところを通ります。本当に

軒先です。案内板があるので迷ってはいないと確認できるので安心です。

民家の横を抜ける道

集落を過ぎると完全に山道という道になります。周りは見事な杉林です。しっかりと手入れがされて

いました。

山中の小辺路

まだまだ登りが続きます。高野龍神スカイラインまで距離で400m、標高差で100mを登らないと

いけません。

未舗装路を30分ほど登ると、高野龍神スカイラインと合流。13:30。

ここからは車道歩きです。すぐ手前に桑の広場がありましたので休憩です。登り坂ですっかりバテ

ました。ここで10分休憩です。

ここまで案内書に載っているコースタイムと全く同じです。快調に歩いています。

スカイライン手前の広場

車道歩きは正直疲れます。地面が固いと膝に負担がかかります。未舗装路の方が楽です。小辺路は

山の中ですが、舗装路歩きが意外と多いのです。地図で測ってみると、全行程約70kmのうち、

約25km程が舗装路になります。今回も47kmのうちの約16kmが舗装路です。底の固い登山靴では

脚を痛めてしまうことがあります。過去の体験から学んでいて、昨年に四国遍路用に購入したトレイル

用ランニングシューズを履いてきました。(もちろん馴らし済み)これは大正解でした。

計画した時よりもかなり西でスカイラインに合流しましたので、スカイラインを歩く距離は1km程で

済みそうです。

13:40に再び歩き始めます。

高野龍神スカイラインはなだらかに登っていますが、ほとんど登りを感じないくらいです。それよりも

横を走り抜けていく車の方が厄介です。スカイラインは交通量がけっこう多いです。「小辺路歩行者あり」

の看板が所々に設置されていますが、カーブの多い道路ですので死角になって気づかれないこともあり

ますし、看板を無視してアクセルを踏む方もいますので、十分に注意しながら歩きます。

ちなみにこのスカイラインが和歌山県と奈良県の県境です。このため、県境の標識がいくつもありま

した。

小辺路歩行者ありの看板 県境標識

高野龍神スカイラインは所々で景色が見えるところがあります。何度か立ち止まって景色を眺めま

した。車を運転しているとできない事です。

野迫川村への分岐点では、そのまま真っ直ぐ進みます。

約1,5kmを25分で歩き、「水ヶ峰分岐」に到着。14:05。大きな案内板に従いここで左手に分岐

して林道に入ります。長い舗装路歩きが終わり、スカイラインから離れて、ここから土道の水ヶ峰越え

が始まります。

水ヶ峰分岐の看板

林道をのんびり登るのかと思いきや、かなり急な登り坂を登ります。この先は下りばかりと思って

いたらやられてしまいました。

急坂を何とか10分ほどで登り切り、ようやく平坦になった道をさらに進むと、その先に水ヶ峰

集落跡があります。防風林だった杉が大木になって残っています。14:25着。

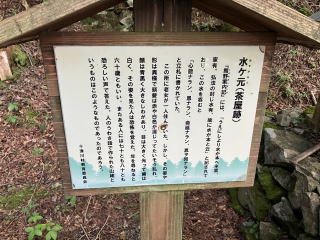

水ヶ峰集落跡 説明板 石柱

古道の脇の野草の合間に、わずかに石垣を見つけることができます。明治時代には、8軒もの宿が

あったそうです。ですが、現在では屋敷・神社跡の石垣がわずかに残っているだけです。説明板が

なければ素通りしてしまいます。道路脇に道標地蔵が残っていました。

さらに10分ほど進むと舗装路と合流。14:35。これはスカイラインから分岐した道です。

そのスカイラインの分岐の所がかつての大和の国と紀伊の国を分けた国境だそうです。今は標識

があるだけだそうです。

昔に比べると国境というものがあまり感じられなくなっています。そういえば、四国遍路では県境

(昔の国・藩境)には大きな石柱がありました。

余談ですが、出発地点の高野山は和歌山県ですが、今夜の宿は奈良県です。

ここは林道ですが、しっかりと舗装路になっています。ここから大股集落に至るまでのほとんど

が舗装路です。トレランシューズにして正解でした。

ここからゆっくりと標高を下げて、大股の集落へと下りて行きます。

道脇に標識があり、「高野山10,1km 大股6.3km」となっていました。「高野山からもう10km

歩いた」という気持ちと、「まだ6kmもあるのか、まだまだ先は長い。」という気持ちが入り混じってい

ます。

余談ですが、道端の看板の右下に懐かしいサイボーグ009の絵の描かれたホテルの案内看板が

ありました。この絵がわかるのは40代以上の方でしょうね。(写真右下ですがわからないですね。)

標識

舗装された林道をてくてく歩きます。この林道もとても景色の良い道です。西方向の先に見える

のは大峯奥駈道の稜線だと思います。

大峯奥駈道の稜線

15分ほど進むと東屋があります。14:50着。もちろん休憩です。テント泊も出来そうです。水場や

トイレがありませんのでその点が難しいかも。東屋の先に展望台があったのですが、何故か展望が

なかったです。周りの木が成長したのでしょうか?わずかに西方向の展望があっただけでした。

東屋のある休憩所

一休みの後、歩き出して20分で今西辻に到着。時刻は15:20。道沿いに道標がいくつもあり、

よく整備されているのがわかります。前回小辺地を歩いたときにはそれほど見かけませんでしたので、

世界遺産になったので気合を入れて整備したのでしょうか?

ちなみに、この林道の名前は「タイノ原林道」だそうです。林道開通記念碑が、今西辻の手前にあり

ました。

記念碑

少し先で山道に入る分岐がありました。地図を見ると舗装路の大きくカーブする所をショートカット

しています。別に通らなくても良かったのですが、ショートカットという甘い言葉に引き寄せられてしま

いました。結果を言いますとかなり距離は短くなり、土道で歩きやすかったです。

途中でキノコが出ていました。(この後、3日間共たくさんの種類を何度も見かけました。)

ちなみに、写真のキノコは「コレラタケ」で、名前の通り食べるとおなかをこわす毒キノコだそう

です。

ショートカット入口 きのこの山

一旦舗装路に戻ります。15:40。合流点に「大股まで3,2km」の看板がありましたので、かなり

ショートカットしました。

道は下り続けます。5分ほどでまた地道に入ります。この道の途中にお地蔵様が2体ありました。

文字が彫られていましたが、「ひだりくまの」位しか読めませんでした。

こちらは少し長めの林道でした。土道は疲れた足に優しく助かりました。

ショートカット入口 ショートカット道の途道

ショートカット道の途中にて お地蔵様

また舗装路に合流します。16:05。看板は「大股まで1,5km」となっています。先程この土道に

入った時には「大股まで2,9km」となっていました。とても1,4kmは歩いていませんので、半分くらい

ショートカットしたようです。

16時には大股に着く予定でしたが、少し遅れています。ですがもうそれほど距離はありませんので

30分遅れくらいで着けると思います。

300m程歩いた所での左側に看板があり、「大股まで1,0km」となっています。大股へはこの

地道を降りるよう案内がされています。それに従ってここから林道を外れて土道を下ります。

看板 分岐からの土道

ところがここからが大変でした。かなりの急坂を下ります。はるか下に建物が見えています。

「あそこまで下るの?」とつぶやきながら黙々と必死に下ります。

20分近くかかって下りきり、最後に草が生い茂ったところを抜け、階段を下りて車道に出ます。

右手に進むと、橋のたもとの大股バス停に到着しました。16:40。スタートから17km歩きました。

大股バス停 大股でポーズ

大股バス停にはトイレと自動販売機、駐車場があります。小辺地はこうした設備や水場が多いので

助かります。近くの集落内には2軒ほど宿があり、3泊4日で小辺路を歩く場合は1日目の宿泊地となり

ます。

ここは伯母子岳登山口でもあります。明日はここから伯母子峠を越えて五百瀬の集落へ向かいます。

もちろん伯母子岳にも登ります。伯母子峠から15分だそうです。

今夜の宿に電話して迎えに来ていただきました。今夜の宿は「野迫川温泉ホテルのせ川」です。

少し高いのですが温泉付きで良かったです。

5分程で到着。山中ですがかわらび川の渓流と伯母子岳のふところに抱かれた場所にある近代的

なホテルです。支配人のお話では、野迫川村で唯一のエレベーターがある建物だとか。

ちなみにホテルの横を流れているのは地名と同じ野迫川ではなくかわらび川だそうです。

かわらび川

部屋は広くこれならゆっくりできます。部屋に荷物を置いて早速温泉に入ります。広い湯舟の天然

ラドン温泉で汗を流して1日の疲れを癒します。他の宿泊者は少ないようで、お風呂は貸し切り状態

でした。

このホテルは熊野古道を歩く方が利用されるのでしょう、有料ですが洗濯機と乾燥機がありました。

四国遍路でもそうですが、毎日汗まみれになった服を洗えると、替えの服の数を減らせるので荷物

の軽量化に役立ちます。

それから宿には私たちを迎えに来てくれた大型のワンボックスカーのほかにバスまでありました。

高野山まで送迎してくれるそうです。

ほどなく夕食タイムとなりました。オリジナルの「鴨猪雉(かじき)鍋」という地元の料理でした。

鴨・猪・雉肉の鍋で、かも・しのしし・きじの頭文字を取ってかじきというのだそうです。

山里の味が美味しくてボリュームもあり満腹になりました。ビールもうまいです。

夕食の鴨猪雉(かじき)鍋

久しぶりの歩き旅で疲れましたが満足感が上回ります。ですが今日は序の口。明日・明後日と

標高差のある峠越の古道が待ち構えています。早目に休んで明日に備えます。

行程(2日目)

大股バス停 → 桧峠 → 伯母子岳山頂 → 上西家跡 → 水ヶ元茶屋跡 → 三浦口バス停

110 55 65 65 100

朝6:00に起床。気合が入っています。今日は伯母子峠を越えて三浦の集落まで初日と同じ17kmを

歩きます。ただ、距離は同じですが、標高差600mの山登りがあります。伯母子峠で標高は1000mを

軽く越えます。最高地点の伯母子岳は1,344m、昨日の急坂の比ではありません。

朝食も品数が多く、満腹になりました。今日1日のエネルギー充電完了です。大股のバス停まで送迎

してもらい8:10に出発です。空は抜けるような青空で山頂からの景色に期待大です。

大股バス停にある「登山口」より出発します。靴のひもを締め直して伯母子峠越えスタートです。

余談ですが、大股のバス停には登山届を入れる箱が設置されていました。

橋を渡ってすぐのところから民家の間を抜ける小道を登っていきます。この坂が昨日の馬殺しの坂

を上回る傾斜で、まだ完全に体が起きていないのか、本当にきつかったです。

10分ほどで舗装路が終わりました。「小辺路」の看板があり、そこから土道になります。ですが、

植林された杉林の中の道もかなりの急坂です。一歩一歩登ります。

急傾斜の道

15分ほど登ったところからは九十九折れの道になります。多少傾斜が緩くなり、助かりました。

伯母子峠までは標高差が約600mもあります。時間には余裕がありますので、バテないように

ゆっくり登ります。

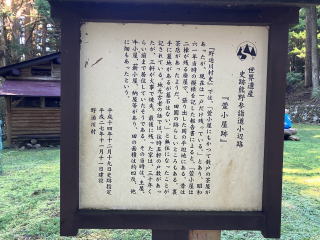

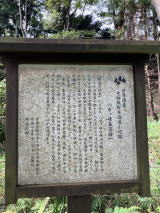

登山口から40分で萱小屋跡に到着。8:50

跡とはいっても、ログハウス風の立派な避難小屋が建てられています。きちんと手入れのされている

小屋です。(30年ほど前まではこのあたりに居住していた人もいたそうです)。現在は避難小屋として

利用できるそうです。入ってみましたが、2〜3名が寝泊まりができる位の広さがあり、マットに寝袋、

ランタンなども常備されていて、しかも焚き火台型のストーブまでありました。囲炉裏もあります。

おまけに外には割られた薪までありました。

きれいに整備されていて、すぐ裏手に水場もあり、宿泊地としては十分な小屋でした。小屋の周り

には十分テントを張るスペースもありました。

その上、湧き水の所にはビールとジュースが冷やされていて、「ビール300円、ジュース200円

代金は小屋の中の缶に入れてください。」となっていました。これにはびっくりでした。

萱小屋跡に建つ小屋とその内部

小屋前の広場 説明板

丸太で作られたベンチもありましたので一休みです。

ついついまったりしてしまいそうなので、休憩は10分で切り上げて先に進みます。9:00出発。

ここで2名に外国の方とお会いしました。私たちと同じ方向に進んでいます。昨日のホテルでは

会いませんでしたので、もう1件の宿に泊まったのでしょう。

小屋から桧峠に向かっては、ブナやカエデなどの自然林の中の道となります。ずっと急な登り坂が

続きます。ここまででかなり疲れました。なぜこんな急坂の道を作ったのだと思いましたが、小辺路

というのは巡礼路である前に集落と集落をつなぐ生活道路だったのです。(自動車道路が整備される

までの昭和30年代頃までは生活道路として使われていました。)そのため、最短で、いかに手間を

かけずに崩れにくいルートを確保できるかが重要なポイントだったのでしょう。そう考えれば崩れやすい

山腹を巻く道は造らず、急直登する尾根筋に道を造るのが当たり前なのかもしれません。

途中で一息

小屋から30分ほど登った所から傾斜が緩くなり、時には水平移動のようなところもありました。

しかし、桧峠までは距離もあり結構疲れました。2回ほど途中で休憩して1時間かかり、10:00によう

やく到着。一息入れます。

峠と言っても特に何もなく標識があるだけです。ここが今日の登りの中間点になります。中間点と

言っても距離の方で標高的にはもうかなり上っていてあと100m位だと思います。

空は青空が広がっています。山頂からは素晴らしい景色が見れそうです。

ここで対向者の方と会いました。尋ねてみると大股から伯母子岳へのピストンだそうです。

次に伯母子峠に向かいます。桧峠を越えると道もなだらかになり、その先の区間はほとんど横歩き

の道でした。樹木の間から伯母子岳の山頂が見えています。

30分で伯母子岳分岐点の十字路に到着。10:30。「え、もう着いたの?」というのが実感です。

先程の檜峠が中間点なので傾斜が緩いとはいえ1時間くらいかかると思っていました。(地図が

国土地理院のものではなく、絵図面のようなものなので距離感がいまいちです。よく見ると時間的

には、峠は3/4位の位置でした。)

ここは十字路なので3方向を案内している道標がありました。

ここを右に進むと護摩壇山に向かう道となります。12,7kmあります。左は「伯母子峠まで1km」

となっています。大股から6km登って来ていました。

古道は山頂ではなく峠に向かうのですが、私たちは直進してここから伯母子岳の山頂を目指します。

今回唯一のピークハントです。

十字路の標識 十字路で一休み

伯母子岳に登る道 伯母子峠に向かう道

パノラマビュー

直進して坂道を登ります。ここはそれほどきつい上りではなく、15分で標高1,344mの伯母子岳に

到着。10:55。

素晴らしい景色が広がっています。伯母子岳は200名山にも選ばれてる秀峰。山頂からの眺めは

奥高野随一の展望が広がり、360度のパノラマを楽しめます。

深山の中心地にいます。

西側には300名山護摩壇山・龍神岳の稜線。やや左の一番高いピークが護摩壇山と龍神岳。

龍神岳は和歌山県の最高峰でもあります。写真の真ん中あたり見える建物がごまさんスカイタワー

です。

護摩壇山方面

↑

ごまさんスカイタワー

北方向は、昨日出発した高野山方面から歩いてきた稜線が見えています。すぐ先に松虫山があり

ます。

高野山方面 松虫山

東側には大峯山系の稜線。右に見えるとんがり頭は釈迦ヶ岳。そこから左に稜線が続き、一番高い

ピークが八経ヶ岳です。あの稜線をつないで大峯馳駆道が続いています。

大峯馳駆道のある大峯山系方面

雲はわずかにある程度。素晴らしい登山日和です。ここまで登った疲れが吹き飛ぶ素晴らしい眺め

です。何も言うことはありません。

山頂にて

果無山脈、大峯山脈、隣の護摩壇山の奥高野の山並が果てしなく続くいています。

これから向かう南側にもずっと奥熊野の山並みが続いています。快晴の下、素晴らしい展望に

ここまでの疲れも吹き飛びました。

深山にいることが実感できる眺めです。しばし感慨に浸りながら休憩です。そうそう忘れてはいけま

せん、記念写真です。

山頂は充分な広さのある広場になっていますので、ここで昼食にしようと思っていましたが、日差し

が強く暑いです。伯母子峠には小屋があるので、時間もありますし、そこまで降りて食べることにしま

した。最後に景色をもう一度眺めて下山します。

山頂から西に100m程下ったところに分岐点があります。直進する方が迂回路となっていて左は

特に案内がありません。左に進む方が峠への道だと思いますので、そちらに下ります。

(実はこの時にはわからなかったのですが、伯母子峠から五百瀬に向かう道は崩落のため通行止め

になっていました。ですのでルートとしては十字路から伯母子峠に進み、そこから私たちが下った道

を登り、迂回路に進むのが正しかったです。)

分岐にあった案内表示

最初は急坂でしたが途中から傾斜もゆるくなり15分で伯母子峠に到着。11:20。

峠には「伯母子峠山の家」があります。こちらも中を見てみました。窓がなくて暗いものの、充分に

綺麗でした。板張りされていて結構広くて10名くらいが泊まれそうです。トイレも別棟であります。

(ただ、このトイレは和式と洋式の2つがあるのですが、洋式の方は悲惨な状態になっていました。

とても使えませんでした。

思わず「Oh!No!」と思わず口に出ました。)もう少しきちんと使ってほしいものです。

水場も5分下ればあるそうです。(現在は、崖崩れの影響でこの水場は利用できるかどうかわかり

ません。水場が使えないと野営する方は下から水を持ってこないといけないので大変です。早く復旧

してほしいものです。)

小屋の付近にはテントが張れそうなところもあり、きっとテント場として利用している方もいるでしょう。

伯母子峠山の家 右側がトイレ 小屋内部

小屋の中をで食事をと思いましたが、しけった匂いがしていますので、外で食べることにしました。

(20分ほど扉を開けて換気しておきました。)

小屋横に広場がありましたので、そこで宿で作ってもらったお弁当を食べます。ただでさえ山で食べる

食事は格別ですが、今日のお弁当は手が込んでいていてフルーツまで付いていて美味しかったです。

今日はガスバーナーの代わりにアルコールバーナーを持ってきました。火力も十分で、お湯を沸かす

だけならガスバーナーとそれほど時間は変わりません。何より小型で軽く、荷物の軽量化とコンパクト

化には最適です。これから山でも活躍してくれると思います。

お湯を沸かし、コーヒーを楽しみます。

食事タイム

この伯母子峠は三叉路で、小屋を背にして右手が先ほど分岐した十字路からの道。直進が山頂へ

登る道。左が五百瀬の集落に下る道です。この道が崩落のため通行止めになっていて通れなくなって

いました。黄色い通行止めのテープが張られていました。

ちなみにここは登山口の大股から7km、十津川村の三田谷まで12kmとなっていました。

五百瀬側にある伯母子岳登山口までは10km位でしょうか?

熊野古道の標識 十字路からの道と標識

食事と休憩後、名残は尽きませんが、先に進みます。

伯母子峠〜上西家跡までの区間で崖崩れがあり通行止めとなっているので迂回するしかありません。

先程下った道を山頂近くの分岐まで登ります。

20分で分岐まで登りました。12:17。少しだけ(かなり?)時間と体力をロスしました。

分岐にあった案内表示をよく見ると峠の先のところに「×印」が付けられていました。でもここで教え

られても私達のように峠と山頂の両方に行きたい人間は困ります。出来れば十字路の所にもう少し

わかりやすい表示をしてほしかったです。それなら十字路→峠→山頂→迂回路の順で歩けたのですが。

出来ればもう少しご配慮をいただきたかったです。

あれこれ言っても仕方ありません。迂回路を進みます。

伯母子岳付近から迂回路が整備されているので、迂回路から上西家跡へ下っていきます。分岐から

は当たり前ですが下っていきます。その下りが半端ではありません。先程苦労して登った分を下るので

当然と言えば当然ですが。

上西家跡までの迂回路は伯母子岳の稜線の尾根道です。伯母子峠からの本来の道は山腹を進む

ルートで、何度も曲がり、道幅が狭く片側が崖になってるそうなので距離もあり、むしろ迂回路の方が

安全で早いかも。もっともこの坂道は歩きにくいですが。

しばらく下ると峠からの道と合流。13:05。こちら側にも通行止のロープが張られていました。

ここでも一休みします。

合流地点

合流点からの道は下りとなります。地盤が緩いのでしょうか?あちこちに崩落の跡があります。

崖のような道幅の極端に狭い所もあり、左手の谷は深いので、崩れて落ちたらで天国に直行です。

注意して進みます。ですが、周囲は美しい雑木林の森です。立ち止まってじっくりと景色を楽しみ

たい所です。しばらく美しい自然林の中の古道を歩きます。

その先でも道が半分以上崩れていたり、道幅が1m以下の狭い箇所が数か所ありました。

さらに下りのザレ場がありました。転んだら50m位転げ落ちそうです。

途中で迂回路と書かれた看板がありました。ですが分岐らしいところはありません。さらに進むと

同じく迂回路の看板が倒れた状態で置かれていました。そこには「本道が通れないときは迂回路を

通るように。」と書かれていました。どうやら本道の方を修理していただいたので、迂回路は通らなく

ても良かったみたいですが、迂回路はどこにあったのでしょうか?

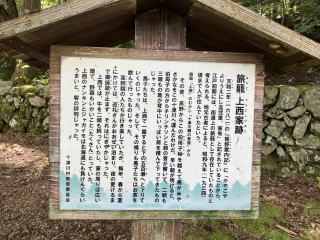

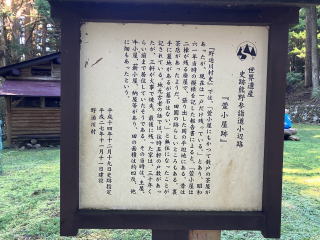

伯母子峠から約1時間で上西家跡に到着。13:25。ここは昭和の初めの頃まで旅籠があったと

いう場所です。かなり大きな石垣が残っています。周囲の敷地も広くかなり大きな旅籠だったことが

伺えます。

今見ると、「こんなところでどんな風に営業していたのだろう?」という疑問が湧いてしまいますが、

往時の小辺地は巡礼の方などで相当賑わっていたのでしょう。旅人には、宿はなくてはならない存在。

古を振り返り、旅というものの原点がわかる気がします。

余談ですが、高野山から十津川温泉まで馬で米や魚などの荷物を運んでいたそうです。あの道を

馬が通ったのですね。さぞ大変だったでしょう。

上西家跡

広場 説明看板

小辺路は吉野杉で有名な吉野地方ということもあって、よく手入れされた杉林が多くあり、林業が

盛んなことが伺えます。そのため、作業道と思しき道も沢山あるのですが、その分岐点には「この先は

熊野古道ではありません。」という案内板がきちんと設置されていて、安心して歩くことができました。

標識 杉林の中の道

杉林 苔むした切り株

杉林にて

道の周りの木が、ブナ林から次第に杉に木が混じり始め、最後には杉林の樹林帯に変わりました。

峠からこちらはどちらかと言うと、稜線歩きよりも山腹歩きが多く、土砂崩れや崖崩れで崩落している

箇所が多かったです。

最近は台風の後などに、林道や登山道が崩落していることがあります。事前の情報収集は重要です。

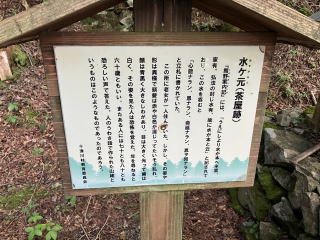

先に進みます。一旦急坂を登り、下り返します。30分ほど歩き、最後に左側が崖になっている石段を

下りきると「水ヶ元茶店跡」に到着。14:30。ベンチがありましたので座って小休憩です。

弘法大師の座像が祀られた祠があります。四国遍路では何度も見かけるものですが、熊野古道

では初めて見ました。

水ヶ元茶店跡 弘法大師座像

ここにはその昔一人の老女が住んでいて、その老女の姿が異様で山姥のような風貌だったそうです。

でも、もしかしたら外国の方、もしくはハーフの方かも知れないです。天狗伝説などもそんな説がある

ようです。私はこの説はありだと思います。今でこそ海外からの観光客や移住者も多くなりましたが、

昔は珍しかったと思います。

茶屋跡からも下りが続きます。3箇所ほど要注意の急坂がありました。途中に道標があります。

「伯母子岳登山口まで1,9km」となっています。まだまだ遠いです。伯母子峠〜登山口までは

10kmもあるので、通常の登山の下山路と比べるとすごく長いです。

このまま下るのみかと思い込んでいたら、いきなり登り道になりました。それも少しではありません。

かなり上ります。見下ろすと先ほどまで歩いていた道がかなり下に見えます。思わず「道を間違えたの

では?」と思いましたが、分岐はありませんでした。

とりあえず上に何かあるようですのでそこまで行くことにします。

登り切ったところに標識があり道を間違えていないことがわかりました。ですが距離は短いものの、

かなり登りました。おまけにここにはベンチがあります。思わず座り込んでしまい、休憩となりました。

座ってゆっくり周りを見た時に、下の写真の看板がありました。「この道は熊野古道ではありません。」

というものです。林業用の作業道路のようです。親切です。

標識 親切な看板

現在時刻は15:10。思ったよりも時間がかかっています。予定ではそろそろ登山口に到着する予定

でした。2日目で疲れがたまってきたのと暑さのせいでバテています。ペースが上がりません。こういう時

は無理をしてはいけません。ゆっくり休んでマイペースで歩きます。時間は十分にありますから。

待平屋敷跡の手前には熊野古道らしい石畳も現れ始めます。結構凸凹して歩きにくいので、あまり

ありがたくはないです。普通の道が良いです。

最後になだらかな石段を下り切ると「待平屋敷跡」があります。15:20着。

説明書きの立札が立っています。はっきりとした記録はないそうですが、家があったとか、茶屋が

あったとか、寺があったとか、関所があったとか色々な伝承があるそうです。

一つ確かなことは、今は石垣だけが残っているのみです。

街平屋敷跡と説明板

ここで最後の小休止です。今日の行程もあとわずかです。

実は2007年に三浦口バス停からここまで来ていました。伯母子岳への登頂を計画したのですが、

登山口への到着が遅れたため、ここで引き返したのでした。

石畳の道を下ります。途中にお地蔵さまがありました。置かれていたお賽銭に外国のコインが

いくつも交じっていました。外国の方が多いのを裏付けています。

お地蔵さまと外国のコインのお賽銭

その先で急な下りの石段を下り、九十九折れの坂を下ります。一気に高度が下がります。川の瀬音

が聞こえ始め、前方に川が見えてきました。

おそらく最後の看板だと思いますが「登山口まで100m」と書かれていました。本当にあと少しです。

でも油断してはいけません。あと少しで転んでけがをすることが多いですから。さらに慎重に下ります。

伯母子岳登山口まで降りて来ました。16:10。ようやく今日の行程を歩きとおしました。8時間も

かかってしまいました。全員バテバテです。今日の行程は約17km。距離は昨日と同じなのですが

標高差もあり、ほとんど登山と言ってもよいものでした。

何より下りの距離が長く、疲れた足には堪えました。

伯母子岳登山口 標識

今日はここまで。宿に向かいます。

ところが、小辺路のこの箇所は宿の数が極端に少ないところです。3軒ほど農家民宿という形で

営業している宿があるのですが、どこも小さくて部屋数が少なく、GWや秋の紅葉の時期は満室の

事が多いです。小辺路を縦走するときは、この三浦口周辺の宿を最初に確保することをオススメ

します。

この日の宿ですが、「農家民宿山本」が予約でき、何とか泊まれました。

ここから歩いて40分ほどかかり、この宿が一番遠いのですが、他の2軒は予約できなかったので

仕方ありません。ですが、さすがに疲れて歩く気力はありません。幸い、宿に連絡したところ迎えに

来ていただけるとのこと。ありがたいです。

五百瀬の集落に向かって歩いてきてほしいとのことでしたので歩き出します。

車道を進み、その先で赤い橋を渡ります。橋を渡り、300m程歩いた所に公衆トイレがありました

ので使わせていただきました。このトイレもきれいで水道の水も冷たく、気持ちよく使わせていただき

ました。管理している方に感謝です。

トイレを使い終わった時に迎えの車が到着しました。乗り込んで出発です。

すぐに五百瀬(いもぜ)トンネルを通ります。トンネルを抜けると奈良県十津川村五百瀬の集落に

到着です。

静かな山間の集落ですが、平維盛や大塔宮護良親王等の平家物語や太平記などで歴史に名を残す

ような人物にゆかりがある地です。

車なのですぐに通り過ぎてしまいましたが、五百瀬のバス停横の、桐の木の下に「平維盛」の墓が

ありました。この平維盛さんという方は平清盛さんの孫(平清盛の嫡子平重盛の嫡男)で本来なら

平家の棟梁なのですが、いろいろあって平家一門の中では孤立。なのに治承・寿永の乱においては

大将軍として出陣して、富士川の戦いで敗北。倶利伽羅峠の戦いで木曽義仲に惨敗して平家滅亡の

原因の一つを作った人と言われています。

ですが私の読んだ書籍(題名は忘れましたが確か真実の日本史?)では、この人はもともと文人で

能の名手だったそうで、戦は全くの素人だったそうです。「そもそも平家の主流派から外れていたのに

10万の大軍の総大将になって戦場に出ていったことがまずおかしい。これは他の平家の関係者が

都から出るのを嫌がり、戦場に行くことと責任を維盛に押し付けたのだ」と書かれていましたが、私も

同意見です。

結局、都を落ち延びることになったのですから、当時の平家の人のお馬鹿さん加減がわかります。

その後、維盛さんはあちこち放浪してこの地でなくなったのだそうです。

この集落に中には、大塔宮護良親王にまつわる南朝伝説の「腰抜田」の石碑も建っているそうです。

大塔宮護良親王は後醍醐天皇の息子です。この方も苦労した末に亡くなられました。熊野に逃げる

時にこの地を通ったのだそうです。

かつては多くの歴史に名を残した皇族や武士、また多くの無名の巡礼者、生活していた人など、

多くの様々な人が様々な目的で歩いた道を今、自分も歩いているのだと思うと感慨深いものがあり

ます。

ですがその一方で、集落の横を流れる神納川の横の崖が崩れて道路が崩壊してしまい、その改修

工事の為、河川敷を埋めて仮設道路を造り、大規模な工事をしていました。重機やトラックが走って

いて熊野古道とはほど遠い現代の生活がありました。

でも仕方ないですね、ここで生活している方がいるのですから。

16:30に到着。建物は本当に民家というものです。

今日の宿泊者は私たちだけなので貸し切りです。本屋に2部屋、離れに2部屋ありますので十分な

広さがあります。

本屋と離れ

ここも洗濯機を貸していただけましたので助かりました。汗で汚れた服が洗えます。おまけに浴衣まで

ありましたのでさらに助かりました。(正直、ないと思っていました。)

庭には水車が回っていました。家の敷地内にある水車を見たのは、子供のころ田舎の親戚宅で見て

以来です。それからご飯を炊くかまどがありました。きっと夕食はおいしいご飯が食べられるでしょう。

水車 かまど

さすがにお風呂は小さかったので交代で入りました。でもお風呂も新しく、トイレもウオシュレット付きで、

しっかりと改装されていました。

ほどなく暗くなり夕食の時間となりました。夕食は女将さんが作る手料理で、自宅裏の菜園で採れた

地の野菜など満載の料理でした。豪華さはないものの新鮮な野菜をふんだんに使った料理は美味し

かったです。ビールも美味しかったです。

ご夫妻と一緒に食べたのでいろいろな話が聞けました。ビールなどは五條市まで出かけて行って

買ってくるのだそうです。50km位離れているのではないでしょうか?それなのに安い値段で提供され

ていました。ありがたいことです。

夕食 乾杯

宿帳には外国の方の名前がいっぱいした。宿のご主人の話では「日本人より外国の方が圧倒的に

多い。」とのことで、以前から気になっていた「どうやって予約しているのか?」について尋ねてみたら

「旅行代理店から予約を受けている。」とのことでした。

食堂に世界地図が張ってあり、そこに泊まった方の出身国がピン止めしてありました。アフリカ以外の

ほとんどの国からきている感じでした。(エジプトと南アフリカはあり)

満腹になり、今夜もぐっすり眠れそうです。外に出てみると満天の星空でした。

部屋に戻って21時前に爆睡。

行程(3日目)

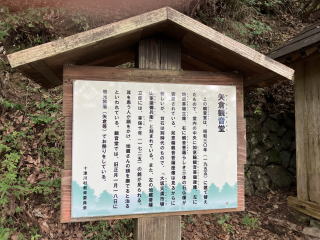

三浦峠登山口 → 三十丁の水 → 三浦峠 → 出店跡 → 矢倉観音堂跡 → 西中バス停

80 50 60 65 75

朝4:30に鶏の鳴き声で目が覚めました。カントリー感満載です。ちなみにこの鶏は烏骨鶏で、

その卵が朝食に出ました。久しぶりのTKGです。小ぶりですが味が濃厚で美味しかったです。

朝食

美味しい食事を頂き、準備をして出発です。ご主人に三浦峠の登山口まで送ってもらいました。

今日は三浦峠を越えて西中のバス停までの約10kmの古道を歩きます。三浦峠への標高差は

700m程。今日も山登りです。

三浦峠越えの起点、三浦口バス停に7:20到着。ここから三浦峠が見えました。かなり登りがあり

そうです。

三浦口バス停には「これより本宮へ十り」と書かれた石碑が建っています。現代語に直すと熊野

本宮まで約40kmということです。立派な登山口の標柱もありました。

登山口の標柱

壁のように立ちはだかる三浦峠に向かって登山開始です。まずは、神納川に架かるつり橋の船渡橋

を渡り、三浦峠の入口に向かいます。

三浦口バス停からこの橋の間に「三浦の湧水」があるはずなのですが見つけられませんでした。

宿で補給してきましたので特に探さなかったせいかもしれません。

水量豊富な水場が数多くあるのも小辺路の特徴の1つ。水場がなくて大変だった伊勢路や雲取越え

とは違います。地図に載ってない水場もありました。

登山口へは民家の間の細い道を進みます。道には白いラインが引いてあってわかりやすいです。

このラインは小辺路の舗装路の数か所に見受けられ助かりました。こういう心遣いが素朴に嬉しい

です。

舟渡橋は下がスケスケです。おまけに少し揺れて結構怖いです。でも川の流れが綺麗です。

舟渡橋を渡ると三浦峠越えのスタートです。7:30。

舟渡橋 登山口

渡った所に「小辺地登山口」の看板があります。分岐を右に進み、石垣に突き当たるとT字路を右に

進みます。棚田や民家の間を抜ると、石垣の間を通る石畳の道になります。熊野古道らしい道です。

小辺路には石畳の道が数か所あります。古道らしさは感じるのですが、石畳は結構滑りやすいので

要注意です。

民家の所にはモノレールが設置されていました。10分ほど登ったところに果樹園の跡らしきところが

ありました。ミカンと柿の木が数本残っていました。下とここをつないでいたのでしょう、ここにモノレール

の終点がありました。

石畳の道

この付近は植林された林です。林の中の道を「吉村家跡」に向かいます。見下ろすと農村風景があり

古い石畳の道は斜度もそれほどではなく、登り始めですが楽しく登れます。

30分ほどで「吉村家の碑」があるところに到着。何もないので首をかしげて先に進むと50m程

登ったところに説明板がありました。9:55。ここが「吉村家跡」です。

吉村家というのは、昭和の戦後までこの地で旅人の為の旅籠も営んでいた家だそうです。家の跡の

横の樹齢数百年と言われる杉の巨木は、この家のための防風林だったそうです。家はなくなりました

が、木は残ったのですね。写真では伝わりにくいでしょうが、とんでもない大きさの木です。人間の

大きさから想像してください。

吉村家跡の説明板 杉の大木

途中からまっすぐに空に向かって伸びてるのがおもしろいです。ほかにも石垣や田んぼの跡が

残っていて、多くの旅人がここで休んで行ったのだと思えます。

吉村家跡の少し先で崩落箇所がありますが、ここはしっかり修復されていました。

さらに30分ほど九十九折れの急坂を登ると、小さくて見落としそうな「二十五丁」の丁石がありま

した。8:30。

予定ではもっと下にあるはずなので、首をかしげます。予定ではそろそろ「三十丁の水場」に着く

はずの時間です。まだ五丁(約550m)もあるのでは30分くらいかかると思います。

その先には小辺路では珍しい木の階段がありました。

二十五丁の丁石 木の階段

ところが10分ほど進むと三十丁の水場に到着。8:40。「おいおい地図がおかしいぞ。」と思わず

口に出ました。やはり地図の位置が曖昧です。ですが早く着いたのですから良しとしましょう。

ここまでの登りはかなり厳しくて、水場に着いた時には、ゼイゼイと息が切れていました。

山の中腹に清水が湧いています。当然休憩です。水量は少ないものの冷たい水が美味しい

です。登山口からかなり登った所に水場があるのは助かります。五百瀬から三浦峠への登りで

唯一の水場なので、貴重な給水ポイントです。

ちなみに、「三十丁」とは山麓の神納川からの距離で約3.3kmです。10分ほど休憩しました。

三十丁の水場 横にあるベンチ

美味しい水でリフレッシュして三浦峠に向かいます。昨日の伯母子峠への登りに比べると、今日の

登りは大分楽です。さらに水場から上は先程より傾斜も少し緩くなりました。この調子で峠まで行ける

とよいのですが。

小辺路は、登山口から峠まで1度に大きく登り、そのあと下山口に向かって大きく下る道です。

山で言うと、南アルプスタイプですね。アップダウンがいくつも繰り返されるのもきついですが、

登りが延々と続くのもやはりキツイです。

三十丁の水場から20分ほど登ったところで、北側の視界が開け、昨日登った伯母子岳が見えて

います。

伯母子岳と五百瀬集落 整列

新しいスマホはパノラマビューが撮れるので試しに使ってみました。下の写真がそうですが、なかなか

良い出来栄え(自画自賛)でした。

さらに10分ほど進んだところで、前方にこれから向かう三浦峠が見えました。

三浦峠

ここまでずっと林の中でしたがここで林を抜け、景色が見え始めました。今日も真っ青な空です。

今回の山旅は本当に天気に恵まれました。

その先では、途中で崖崩れしている箇所が数カ所ありました。簡易な修復がされているので慎重に

進めば問題ないですが、少しザレてて滑りやすく、特に雨で路面が濡れているときは要注意です。

かなり幅が狭くなっていて人一人が通るのがやっとというところもあります。山腹に両側にネットが

張られた「?」という箇所もありました。鹿対策にしては周りの木が雑木林なのでひょっとして古道を

守るためかもしれません。周りの木が道側に伸びてこないようにしているのかも。

途中で沢を2箇所越え、最後に急登を登りきると三浦峠に到着。9:30。

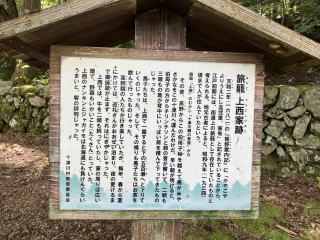

三浦峠は、広々としていて東屋とトイレがあり、展望もあって休憩には最適な場所です。もちろん

休憩です。トイレを利用しましたが、ここもキレイでした。

峠は十分に広いので、ここでもテント泊できそうです。きっと泊まる人もいるでしょう。トイレもすぐ近く

にありますので、水と食料を持ってくればOKです。(テントを張ってよいかどうかは不明です。)

東屋にて(ブラックアウトしてしまいました。) 峠の説明板

ここまでの道のりは、登りは確かに辛いですが、登山とは違いいろいろ見るものがあるので楽しみ

ながら登れました。などと余裕の言葉を言えるのも、もう登りがないという安心感から気が緩んだので

しょう。今日はこの後は下るのみのはずです。

ちなみにこの峠までは林道がつながっているようで、車のわだちが複数ありました。

三浦峠を出発します。9:45。西中バス停方面への道は林道の向かい側へと続いています。

峠からは当たり前ですが、基本下り道となります。

三浦峠からの下りに入ると、谷側にロープの張られた山腹の道です。

小さな沢を2箇所越えます。このあたりも崩れかけている箇所や道幅が狭めの道が続きます。開けた

山腹を巻いた道から再び植林の林の中に入ると、薄暗くなっています。

「古矢倉跡」に到着。10:05。地蔵菩薩の座像がありますが、他には何もありません。端に炭焼き窯

の跡でしょうか?石が組まれた所があったくらいです。

古矢倉跡 説明板

苔むしたお地蔵様

軽く休憩して先に進みます。

その先は、急なところもありますが、全体的にはなだらかに下る道です。所々でブナやナラの大木が

作る樹木のトンネルを抜けて行きます。豊かな小辺路の自然を堪能できます。

10:30に「出店跡」に到着。

ここは名前のとおり、明治頃まで茶屋や旅籠が営まれていたそうです。その上、昭和20年代末頃

までは遠くの谷から水路を引き、水田があったそうです。

ですが今は石仏が1体あるのみです。少し下に石垣があります。この石垣の上に旅籠があったの

では?と思います。

出店跡(写真の先に広いところがあります) 説明板

その先で西側が開けているところがあり、看板には上西集落と書かれていました。対岸の山腹に

数件の家があります。「ぽつんと一軒家」の世界です。

上西集落

右側が崖になっている狭い箇所がありました。

そこを過ぎると坂が急になってきました。途中には倒木が道を塞いでいましたが、通りやすいように

木が切られています。地元の方が整備を熱心にされておられるのでしょう、感謝です。

右側に「五輪の塔」の看板があります。10:55。大きなものを想像していたら、50cm位の小さな

ものでした。写真中央の辺りなのですが、看板の方が大きい位でした。

五輪の塔

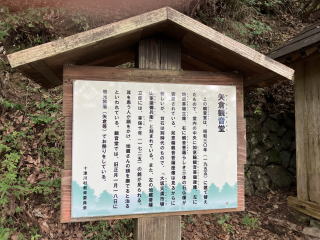

さらに40分で「矢倉観音堂」に到着。11:35。予定通りの時間で歩けています。昨日は2割ぐらい

余分にかかったのですが、今日は快調です。

ここも大きなお堂を想像していましたが、かなり小ぶりのものでした。お堂には3体のお地蔵様が

安置されていました。

時間も丁度良いのでここで昼食にします。今日も宿で作って頂いたお弁当です。昨日と同様、手が

込んでいてフルーツも付いていて美味しかったです。

矢倉観音堂 説明板

食事を終えて12:10に出発。

矢倉観音堂を過ぎ、西中バス停で車道に合流するまでずっと尾根道を下りますが、比較的緩やかで

岩や木の根などが露出した場所も少なく、快適に下っていきます。途中で1箇所ロープの付いた崖の

所がありましたが、注意して降りれば問題ありません。

所々に石積みの跡があり、道端には墓石や五輪塔などが現れました。人家が近くなった証拠です。

小さな観音堂がひっそりと佇んでいます。前方下に民家の屋根が見えてきました。

西中バス停が近づいてくると舗装路が現れ始めます。もうすぐです。

12:25に登山口に到着。ここにも登山届を入れる箱が設置されていました。

今回の歩きはこれで終わり、ではありません。もう少しおまけがあります。

小辺路の入口 十津川村設置の案内図

ここから西中のバス停までは舗装路と小辺路の土道が合流・分離を繰り返します。ですが、案内図や

標識が多く設置されているのでそれに従って進めば大丈夫です。この周辺に限らず、間違えやすい

箇所には必ず標識があり、安心して歩けました。

標柱

200mほど歩くと車道から土道に入ります。道路上に表示があり本当にわかりやすいです。一旦、

土道に入りますが、すぐにまた車道と合流。この辺りから十津川温泉の案内などがいくつもありました。

しばらく道路を歩いて、道路脇に無理くり造った階段を下ってまた土道に入ります。

この区間は小辺路では珍しい竹林でした。そこを抜け、12:45に再び道路と合流。ここで古道歩き

は終了です。集落の中の狭い道を進みますが、実はこれは国道425号線です。反対側に進むと山越

で竜神温泉に行けます。

十津川温泉方向に向かって道なりに進めば、西中のバス停に到着です。12:50。

これにて三浦峠越え完了です。そして今回の小辺路の旅が終わりました。以前にこの先の果無峠は

歩いていますのでこれで小辺路を完歩しました。

バス停と言っても待合所も何もなく、看板があるのみ。そこには1日に3便しかない時刻表があり

ました。次の14:02の便が最終です。乗り遅れなくてよかったです。

バス停の時刻表

8時に三浦口を出発して、5時間で西中大谷バス停に到着しました。途中で食事をしましたので実際

には4時間半。ほぼスケジュールどおりでした。

この西中バス停から十津川温泉までは約8kmあります。体力と根性があれば歩けます。ですが、

3日間歩き続けてクタクタです。とてもそのどちらもありません。

1時間ほど待ちバスに乗車しました。椅子はなかったもの日蔭がありましたので助かりました。

話もできたので、1時間はそれほど苦にならずに待てました。

私たちと同じ行程で歩いていた単独行の方がいて、その人は歩いていました。途中でバスで追い

抜いたときは思わず恥ずかしくなりました。

途中、果無峠への登山口がありました。川の向こう側に見えるのが、果無峠へと続く尾根です。

中腹より上の高台にポツンと集落があります。(テレビのポツンと一軒家ではなく集落です。)あれが

果無集落です。天空の郷と呼ばれるだけあって、高いところに集落があります。

テレビの「ほんまもん」という番組の舞台になり、私が歩いた時にはその幟が立てられていました。

さすがにバスだと早く30分かからずに、今日のそして今回の旅のゴールの十津川温泉に到着です。

余談ですが、もしこの区間を歩いた場合は、途中に川合神社があります。こちらの神社は菅原道真公

を祀っている神社です。神社の向かいにはトイレがあります。そのほかにも大津越大師堂等がある

そうです。

バス停から歩いて宿に向かいます。橋で西川を渡りますが、水量も多く水の色が青いです。

谷の景色が美しいです。

5分ほどで予約しておいた「民宿やまとや」さんにチェックインし、荷物を部屋に置いて早速温泉に

飛び込みます。湯舟は小さいですが、硫黄の匂いが漂う源泉かけ流しの湯で癒されました。

ちなみに、十津川温泉は全宿泊施設で源泉掛け流しを宣言されていて、かなり温泉に力を入れている

ことが伺えました。

夕食までたっぷり時間もありますので、入浴の後、軽く宴会に突入です。3日間を振り返りながら、

楽しく語らいお酒も進みました。

2時間ほど楽しくすごし夕食です。食事も豪華で、楽しく贅沢なひとときを過ごさせていただきました。

夕食

夕食後にもう1度入浴し、この夜は爆睡となりました。

行程(4日目)

十津川温泉 → 熊野本宮大社 → 熊野速玉神社 → 新宮城址 → 新宮駅

朝7時に起床。疲れとお酒のおかげで爆睡でした。

朝食を済ませ、帰宅します。

この十津川村を通るバスは、高速道路を使わないバスとしては日本一長い路線バスで、その全長は

167km。始発の新宮バス停から終点の大和八木駅まですべて乗った場合、乗車時間は6時間30分も

かかるそうです。(もちろん途中休憩もあります。)

十津川温泉郷 朝食

ですが、せっかくここまで来たので熊野本宮大社に参拝します。丁度良い時間にバスがないため、

宿からタクシーで30分ほどで大社前に到着。参拝します。

いきなり158段の階段が待ち構えていました。最後まで修行をさせてくれます。

八咫烏が迎えてくれた神殿の境内は荘厳な雰囲気でした。

熊野本宮大社

正面(八咫烏の幟)

ついでと言っては何ですが、近くにある、旧社寺の「大斎原 大鳥居」を見に行きました。

熊野本宮は以前は川の近くにあり、現在の数倍の規模だったそうです。明治時代に川の氾濫に

より、社殿が失われ、現在の位置に遷宮されたそうです。

旧社寺 大斎原 大鳥居

参拝後、当初の計画では、バスに乗り、道の駅「熊野川」に移動して川下りをする予定でした。

この川下りは正式な熊野古道のルートになっています。古にお金持ちの貴族の方々は新宮までの

舟下りを楽しんだそうです。他の方たちは当然歩きでした。現在では4,300円で誰でも乗れます。

(要予約です。)

ところが、昨日船を運行する会社から「渇水の為、中止になりました。」と電話がありました。

ここまでは順調に予定通りだったのですが、最後の最後でやられてしまいました。

ですが運休ではどうしようもありません。バスに乗り新宮まで移動します。

余談ですが、途中で熊野川沿いを走った時に川面を眺めましたが、確かに水が少なかったです。

所々で川底が見えるほどでした。確かにこれでは船は無理でしょう。

またの機会にチャレンジしてみたいと思いますが、渇水期ならともかく、この時期に水がないという

のは問題です。熊野川上流の瀞峡のウオータージェット船が2021年から川底の土砂堆積の為に

事業停止となってしまいましたが、ここもそうなのでしょうか?

バスで1時間かからずに新宮市内に到着。予定より早く着きましたので熊野速玉神社に参拝します。

バス停からそれほど離れていないのですが、強烈な日差しが注ぎ暑いです。数百メートル歩いた

だけなのに汗が噴き出してきました。

熊野速玉神社

参詣を終えて、駅に向かいます。ここから新宮駅までは15分ほどです。3日間の疲れからか、足取り

が重いです。流石の十津川温泉の湯も、完全に疲労回復とはなりませんでした。

ですが、疲れた体にムチ打ち(というほど大げさではありませんが)途中にある新宮城址に立ち寄り

ます。それほど大きなお城ではありませんでしたが、それでも天守跡までの階段はつらかったです。

続百名城制覇に向けてまた1城攻城しました。私の趣味にお付き合いいただき申し訳ない気持ち

です。

新宮城址 新型特急南紀

11:45に新宮駅に到着。駅前のお店で昼食です。南紀名物の目はり寿司とさんま寿司を食べよう

と思いましたが、ここ数年サンマが不漁です。あまり美味しくないとの噂でしたので、普通の寿司に

しましたが、この地方独特のお寿司でした。味の評価はいたしません。

以前来た時に比べて駅や駅前は閑散としています。駅構内にあった売店もなくなり、待合所になって

いました。みどりの窓口もなくなり自動発券機のみです。(もっともこれは全国的な流れですが)

なんだか寂しいです。おかげで家へのお土産を購入できませんでした。

3連休の最終日とあってさすがに列車は混んでいます。指定席券を購入してありますので一安心。

名古屋まで立ち席はつらいですから。

特急南紀に乗り帰路につきます。南紀は今年から新型車両になっています。

HC85系というハイブリッド方式の列車です。(鉄道愛好家からのお知らせでした。)

余談ですが、今回は現地への移動を車ではなく電車とバスにしました。おかげで南海電車の

特急こうやにも乗れたので良かったですし、何よりも疲れた体で運転しなくてもよいというのは

楽です。列車の御蔭で疲れた体を座席に預けたまま、帰宅できました。今後は検討したいと思います。

最後にもう一つ余談ですが、現地では4日間快晴だったのですが、最終日名古屋はお昼過ぎから

大雨と雷雨で大変だったそうです。各地で高速道路の通行止めやJRも運休や遅れが出ていて、

南紀も8分ほど遅れて到着しました。

今回は、暑さには参りましたが、雨に降られないどころか4日間とも快晴で最高の天気でした。

今回の小辺地ルートは、熊野古道の中でも一番の難路と呼ばれていますが、なんとか歩けました。

800mの標高差の伯母子岳や三浦峠はさすがに大変でしたが、その他は意外と楽に歩けました。危険

な箇所はほとんどなく、それほど心配する事はありません。登山の経験がなくても問題なく歩けますので

挑戦してみてください。

なんといっても伯母子岳山頂からの眺めは最高でした。登り坂の苦労が吹き飛びました。

もっともその後の下り坂でやられましたが。石畳の道や石垣等、四国遍路と共通する道でした。

今歩いている紀伊路とは全く違う山中の道で、登頂もあり、山酔会にふさわしい道でした。

今回は和歌山県が作成している案内地図を使わせていただきましたが、非常に便利でした。お勧め

です。非常に参考になりました。

ただ、地図に書かれている特定の場所の縮尺がかなりあいまいで戸惑いました。記載されている

コースタイムも参考程度にした方がよいかと思います。

また、途中にエスケープルートがないので、歩く速度に自信の無い方は、この地図の歩行時間よりも

+20%位の時間で余裕を持ったスケジュールを立てることをお勧めします。

今回は高野山からの順行コースで歩きましたが、逆コースでも問題ありません。それから、バスの

本数が少ないのでうまく時間を合わせないと大変です。車利用は難しいです。回収が大変です。

これで熊野古道は2ルートを走破しました。後は紀伊路と中辺路と大辺路です。紀伊路は現在区切り

打ち歩いています。1/3を残している中辺路も走破したいので、来年にでもチャレンジしようと思います。

大辺路は他のルートに比べて古道の面影がないと言われていますがどうでしょうか?こちらは最後

になりそうです。

大昔から多くの人が歩いた道を歩くのは、今の生活や人生を考えるのに良い機会だと思います。

皆さんも歩いてみてください。