2022.9.16(金)〜18(日) 晴

こくしがたけ ・ きたおくせんじょうがたけ ・ けんとくさん

国師ヶ岳・北奥仙丈ケ岳・乾徳山 (山梨県)

2,592m ・ 2.601m ・ 2,031m

参加メンバー YUMIYA YAMAGUCHIさん SUZUKIさん TANAKAさん 計4人

9月になりましたが、なかなか暑さは収まりません。涼しさを感じる季節となるのはもう少し先です。

今年の第8回の登山は、久しぶりに山梨県への遠征を行いました。登った山は、山梨県の百名山

の国師ヶ岳・北奥仙丈ケ岳・乾徳山です。

この3山は、山梨県北部にあり、それぞれが個性豊かな山々です。

国師ヶ岳は標高2,592m。奥秩父の盟主と呼ばれ、かつては山麓から丸2日をかけて登らないと、

その頂にはたどり着けない奥深い大きな山容の山でした。現在では林道ができたおかげで、大弛峠の

駐車場から1時間でその山頂に立つことができます。登山時間は短くなりましたが、山頂からの景色の

素晴らしさは変わらず見事です。

北奥仙丈ケ岳は国師ヶ岳のすぐ隣にあり、この奥秩父山域の最高峰でもあります。山頂からの富士山

の眺めはこの山域随一との評判です。

乾徳山は標高2,031m。甲府盆地に北に位置し、山麓は混合樹林帯、中腹はカヤトの原、山頂付近

は岩峰が連なる岩山となり、変化に富んだ風景が楽しめる山です。

最初は茅ヶ岳も登る予定でしたが、台風接近による天気の悪化で諦めました。

国師ヶ岳と北奥仙丈ケ岳は併せて2時間ほど、乾徳山は7時間程で登れる山ですので、山麓に宿を

とり、日帰りで3山を登る計画です。どの山からも、素晴らしい富士山の姿が眺められます。

山梨県は温泉王国ですので、こちらも楽しみです。ついでに食事とお酒にも期待大です。

今回は4名の参加となり、賑やかな登山になりそうです。

さて、いかが相成りましたでしょうか?本文をお楽しみください。

行程(1日目)

大弛峠 → 前国師 → 三繋平 → 国師ヶ岳 → 北奥千丈岳 → 三繋平 → 大弛峠

40 5 10 15 5 35

朝6時に起きて空を見上げると快晴。台風が接近してきていて気をもみましたが、今日、明日は何とか

もってくれそうです。

一宮でYAMAGUCHIさんとTANAKAさんを迎えて8:00スタート。いつもに比べ、今日はゆっくりです。

一宮ICから高速に乗ります。

金曜日の朝8:00という通勤時間帯なので、通勤渋滞がありましたがそれほど時間はかからずに通過

でき、豊田JCTから新東名を走り、新清水JCTから昨年開通したばかりの中部横断道で双葉JCTへ。

中央道に入り勝沼ICに向かいます。

交通量がかなり多く、コロナ騒動で少なくなりましたが、回復してきているようです。

久しぶりに山梨県に入ります。途中、双葉SAで昼食。近年、高速道路のSAが良くなっていて食事も

美味しくなりました。が、ここのフードコートの食事は?でした。改善を期待します。

食後も順調に走り、勝沼ICに到着。ここで高速を降り、国道117号を走ります。このあたりはぶどうで

有名なところで、あちこちにぶどう園があります。ワインの醸造所もあり、見学もできるようなので時間

があれば立ち寄りたいと思います。

ICを降りてからは国道や県道の交通量が少なく、快調に走ります。途中で「道の駅まきおか」に12:30

に到着。ここでSUZUKIさんが合流。久しぶりの再会です。

ここから大弛峠迄の道のりが長いです。道自体はよく整備されていますが、距離もあり、坂道をどん

どん登っていきます。途中でダム湖の横を通り、最後に川上丘林道を走り、大弛峠に到着。13:40。

この大弛峠は、車で通れる林道の日本最高地点となる2,360mにあります。この林道のおかげで、

大弛峠から1時間で国師ヶ岳に登れるようになりました。以前は、山麓南東にある大嶽山那賀都神社

から2日がかりで山頂まで歩いていたのです。

峠に30台くらい停められる駐車スペースが作られています。ですが平日の午後だというのに半分以上

停まっています。ここは金峰山への登山口でもあり、更に登山者だけでなく、ドライブやツーリングの方も

多く、中には自転車の方もいます。今日もバイクの方が10台ほどいました。

紅葉シーズンにはまだ少し早いのですが、観光客の方もいます。今日は何とか停められましたが、

ここに駐車できない時は、手前の路肩に駐車してここまで戻って来ないといけません。

この峠は長野県との境でもあります。峠の先は舗装されておらず土道です。そちらに行く方はほとんど

いないようで、峠が終点のようになっています。駐車場にはトイレもあります。

駐車場のすぐ横に登山口があります。大きな標識もあり、登山口がわからないという心配はありません

でした。

大弛峠駐車場 登山口

13:50に登山開始。すぐに樹林帯に入り、1分で大弛小屋の建物があります。ここは喫茶店も営業

しているようですが、今日はお休みのようです。

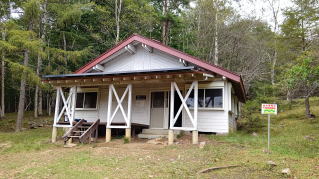

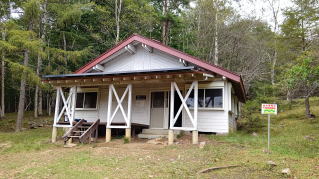

大弛小屋

小屋は昔ながらの建物です。その小屋の手前には小さいですが、キャンプ場もあります。

小屋の前に「国師ヶ岳まで60分」の看板と地図があります。最高地点の奥北仙丈ヶ岳迄の標高差は

300m。登りごたえがありそうです。

小屋を過ぎるとすぐに階段の道になります。すぐに普通の登山道になるかと思いきや、この階段は長い

です。ずっと続いています。階段は段差が合わないと歩きにくく、意外と疲れます。

木道の階段

シラビソやコメツガの樹林帯の中の道を10分ほど登った所に分岐点があり、「夢の庭園」の看板が

あります。帰りに寄ることにして先に進みます。

「夢の庭園」分岐点

さらに5分ほど登ると先ほど分岐した「夢の庭園」の道が合流します。

延々と続く階段を登ります。この階段はおそらく登山道の土の流出防止が目的だと思います。地面が

かなりえぐられているところが見受けられます。

周りはコメツガの木の林ですが、所々にシャクナゲの木もありました。もちろんこの時期なので花は

なく、葉っぱのみです。

コメツガの林

登山口から20分ほどで階段が終わります。土の道になると稜線に到着。花崗岩の岩がゴロゴロして

います。少し進むと大きな岩と看板があり、「前国師ヶ岳」と書かれています。14:25着。

前国師ヶ岳山頂

山頂と言うより、登山道の途中といった感じの場所ですが、一気に展望が開けます。進行方向に

2つのピークが見えます。左が国師ヶ岳、右が奥秩父最高峰の北奥千丈岳です。

2山ともすぐ先といった感じです。標高差もなく、ひと歩きで着けるでしょう。

ここからシャクナゲ、ナナカマド、ダケカンバの灌木帯を一旦下ります。ナナカマド、ダケカンバは色付

いたものが少しありました。

色付いたナナカマド

山頂から下る事3分で谷底のような窪地に到着。ここは三繋平と呼ばれる場所で、3つのピークを繋ぐ

場所という意味だそうです。窪地の中央に標識があり、道が三叉路になっています。まず、国師ヶ岳に

向かいます。

三繋平

白い花崗岩砂の道を進み、針葉樹林帯の中に入ります。ほとんど水平の道です。先程迄の階段の道

ではなく土の道ですが、かなり踏み荒れています。登山者が多いのでしょう。

途中から登りとなり、5分ほど登るといきなり山頂に到着です。14:35着。あっけなく国師ヶ岳に到着

しました。

国師ヶ岳山頂 標識の向こうが北奥仙丈ヶ岳

大きな岩がいくつもある山頂はかなり広く、そのやや奥の所に山頂の標柱と、一等三角点があります。

北と東は樹木に遮られていますが、南側は開けています。ですが写真の通り真っ白い雲というかガスが

かかり、何も見えません。隣の北奥仙丈ヶ岳はかろうじて見えているだけです。遠く富士山の姿は望む

べくもありません。

北東に甲武信ヶ岳に続く長い稜線があります。少し雲が薄くなったので、かろうじて見えているのが

多分甲武信ヶ岳だと思います。

東側に西沢渓谷からの道がありますが、看板に「崩壊しているので通行不可」と書かれていました。

記念写真を撮り、一休みの後、引き返します。14:45発。5分で三繋平まで戻り、左に進みます。

今度はハイマツとシャクナゲの中の登山道を進みます。

10分ほどで北奥千丈ヶ岳山頂に到着。15:00着。この山は奥秩父最高峰の2,601m。本来なら

360度の展望が広がっているのですが・・・。今日は白い世界です。奥秩父の山塊の眺めを期待して

いたのですが。

北奥千丈ヶ岳山頂

ですが先程見えなかった西側の金峰山が雲の隙間から見えました。

山頂の周りはコメツガの木に囲まれていますが、風が強いせいでしょう、低い木ばかりです。

俯瞰図 国師ヶ岳

景色は残念ですが、記念写真を撮り、持って来たバーナーでお湯を沸かし、コーヒーを飲みながら

ゆっくり休憩します。

一休みして下山開始です。15:25出発。

10分掛からずに三繋平まで戻り、左に進みます。ひと登りで前国師ヶ岳の山頂に到着。少し下って

階段の道を降ります。階段の道は、ひざを痛めることが多いので注意して一歩一歩降りていきます。

15:45に夢の庭園への分岐点に到着。立ち寄ってみることにします。

5分かからずにハイマツとシャクナゲの木の間に大きな岩石が点々とあり、面白い風景を造っている

所に到着。ベンチもあり、ここが夢の庭園のようです。

石と緑の庭園(景色はなし)

ガスがなければ富士山と南アルプス方面を望めます。花の時期でしたら「花と山」という景色が見ら

れるのでしょう。

すぐ下を見ると、急降下の階段と、その先に大弛峠と停まっている愛車が見えます。

階段と大弛駐車場 看板 説明板

20分ほどで駐車場に到着しました。16:05。荷物を積んで出発です。帰りも当然長い林道を下ります。

この山は登山口から山頂まで1時間かかりませんでしたが、登山口まで高速のICから1時間半以上

かかりました。別の意味でたどり着くのが大変な山でした。

車に戻り、今夜の宿に向かいます。今夜の宿は、笛吹川の上流にある、川のほとりのひなびた温泉宿

の一之橋館です。17:30に到着。

荷物を置いて早速温泉に入ります。あまり汗は書きませんでしたが温泉のお湯は、やはり良いです。

無色透明のお湯でしたが、湯冷めしない良いお湯でした。

ほどなく夕食の時間となりました。食事も美味しく、疲れた体にアルコールが染み渡り、大満足の夜と

なりました。

夕食 宿(下は笛吹川)

本当はもっと飲みたいところでしたが、早めに休むことにしました。

余談ですが、部屋の窓のすぐ下が笛吹川です。川幅は狭いですが、水量は多く、瀬音が響いていま

した。

行程(2日目)

駐車場 → 登山口 → 国師ヶ原 → 扇平 → 乾徳山山頂 → 国師ヶ原 → 駐車場

25 90 30 60 60 110

朝5:30起床。6時から食事を用意してもらえたので、ありがたくいただきました。

朝食

外は快晴。良い天気ですが暑くなりそうです。荷物を積んで車に乗り、6:30に出発。

15分で乾徳山の登山口に到着。駐車場は20台位停められる広さですがすでに半分以上駐車して

いて、この山が人気があるのがわかります。(ここが満車の時は少し手前にもう一つ駐車場があり

ます。)

駐車場にて

準備をして6:45に出発。駐車場のすぐ横にバスの停留場があります。JR中央線の塩山駅からバス

があり、東京方面からでしたら、公共交通機関を利用して十分日帰りができるそうです。

徳和川沿いの道を上流に向かって進みます。集落の中を抜けて、500mほど歩き、乾徳神社の横を

抜けると、道幅が一気に狭くなり、車1台がやっと通れるくらいの幅になります。さらに進むとガタガタの

路面になり、車が通るのは難しくなります。

2回ほど大きく左右にカーブして、その先のなだらかな登りの林道を歩きます。前方に植林された林が

見えてくると、乾徳山の周辺が描かれた大きな案内板があり、「登山口」の標識もあります。これなら迷う

心配はありません

駐車場から1.3km歩き、登山口に7:15に到着しました。

登山口にて 大きな看板(見過ごしようがありません)

登山口から植林された杉林の中を歩きます。春先だとスギ花粉症の方には地獄の一丁目のような

ところです。九十九折れの登りが続きます。

杉林の中の登山道

途中で林道を4回横断しました。この林道は何のための道なのでしょうか?植林された杉林なので、

伐採して切り出すためなのかもしれません。

25分ほど登った所に「銀晶水」と呼ばれる水場があります。7:45到着。案内書に「枯れていることが

多い。」と書かれていましたが今日の水量は多いです。上部にもう一つ水場がありますので、ここはパス

します。

銀晶水の水場

植林された林を抜け、登山道は尾根筋の道となります。周りの木が雑木林に変わります。ここまでに

林道を4回ほど横切りましたが、上部の2回横切った付近はもう廃道のように荒れていました。道に木が

生えてきていました。林道事業が継続していない証拠のように感じました。

登山口から1時間ほどで「錦晶水」の水場に到着。8:40。こちらはかなりの水量があります。一口飲み

ました。まろやかな味です。水は十分に持ってきていますので、ここでは補給しないで先に進みます。

錦晶水の水場

下山時にここまで来れば水があるというのは、安心できる事です。意外と下山途中で水が無くなる

ことがありますので。水場の周りは広い場所がありますので一休みします。

ここでもう下山してくる方がいました。尋ねてみると5:30に登り始めたそうですが、それにしても

早いです。

錦晶水から10分ほど登ると樹林帯を抜け、一気に展望が開けます。ここは「国師ヶ原」と呼ばれる

場所で、昨日登った国師ヶ岳と何か関係があるのかと考えてしまいます。8:50到着。

国師ヶ原 乾徳山山頂

この付近は「カヤト(カヤとはススキやスゲなど一部のイネ科の植物の総称で、山中でカヤが広範囲

に茂る場所を「カヤト」と呼ぶそうです)の原」と呼ばれていて、銀色の稲穂のようなカヤの草原の先に、

黒色の岩峰が連なる、乾徳山の山頂が見えています。乾徳山が一番見事に見える展望地です。一休み

してこの景色を楽しみます。

ここは十字路になっていて、右手に進むと「道満尾根」や「大平高原」へ向かう道、左手は直進路に

ある岩場を避ける鵜飼いコースで、下山用になっています。帰路はこちらを通ろうと考えています。

ここから山頂までは1時間半ほどです。

往路は直進して、岩場を通るルートでを進みます。15分ほどで草原の端に着きます。9:15。

草原の中の道は最初はほとんど水平な道ですが、段々と登り傾斜がきつくなっていきます。

視界が開け、富士山や南アルプスがわずかですが見えています。雲が薄くなってきているようです。

山頂からの眺めに期待が膨らみます。

カヤの草原の中央に「月見岩」という大きな岩が鎮座しています。ここで90度直角に左手に曲がり

10分ほど登ると、扇平と呼ばれる開けた場所に出ます。9:40着。見晴らしがよく、広さも十分あり

ますので休憩します。右手から道が合流しています。これは大平高原からの道です。

この扇平はカヤが黄金色に色付いていて、秋の景色を演出しています。

扇平

扇平からの眺め(甲府盆地)

上の写真の左下が塩山市、左上の山裾辺りが勝沼市、右が甲府の中心ですが、よく見えません。

中央の一番高い山が来月登る予定の黒岳だと思います。

ここから山頂までは1時間の看板があります。距離はないのですが、ここからがこの山の核心部、

岩峰の箇所になります。まず、コメツガの樹林帯の中の急坂です。木の根っこや、岩の隙間を頼りに

手や足をかけよじ登ります。

先程の扇平から乾徳山の山頂はすぐそこといった感じなのですが、1時間かかります。その理由が

これ。簡単には登れそうにありません。

その先には「髪剃岩(かみそりいわ)」と呼ばれる、奇岩の狭い隙間をくぐり抜ける所があります。

岩場 髪剃岩

かなり狭く、抜けられるかどうかわかりませんでしたが、迂回路というか普通の登山道がありました

のでそちらを通りました。

その後も鎖場・梯子が連続して現れます。道端には花も顔を見せているのですが、ゆっくり観賞して

いる余裕はありません。

登山道脇に咲いていた花(名前は確認中)

岩場を3箇所ほど登ると、最後に20m以上はある垂直な岩を、鎖を頼りによじ登っていく難所があり

ます。右側には巻き道の迂回路もありますが、挑戦してみます。

山頂直下の岩壁

必死に登りきり、ようやく山頂に到着。10:45到着。

乾徳山山頂にて

到着した山頂は巨岩が積み重なっている所です。広さはありますが、落ち着いて座れそうなところは

ありません。本来なら山頂からは360度の大展望が広がっていて、延々と続く奥秩父の山並みや、

南方向は眼下に甲府盆地を見下ろし、その先に富士山の姿とその右には南アルプスの山々が連なる

景色があるはずなのですが・・・。残念ながら雲が覆っています。ですが、富士山も完全にではありま

せんが顔を見せてくれました。

今日はお昼くらいから雨の予報でした。でも良い方に外れてくれましたので、この景色を楽しむことが

できました。眼下には甲府盆地も見えています。

山頂からの富士山

手前が甲府盆地 奥が南アルプス 八ヶ岳方面

本来なら景色を見ながらここで食事なのですが、今日は雨の心配があり、早めに下山することにしま

した。10分ほど眺めを楽しんだ後、下山します。11:00発。

下りは、巻き道の迂回路を通れば最後の岩場は迂回でき、往路を戻ることもできますが、その下の

岩場も危険ですし、後続の登山者が登ってくる可能性があります。私達は前泊し、朝一で登りましたが

この山は人気があり、日帰りで、首都圏から来る方も大勢います。(ここまでにすれ違った方や追い抜か

れた方は20名以上いました。)

その方たちが丁度登ってくる時間です。人が多くて、先程の岩場やその下の所で渋滞が起きることも

有るとか。それはパスしたいです。ということで、下山専用となっている迂回路を通ることにしました。

一旦、山頂から先に進み、黒金山方向に進みます。迂回路とは言え、こちらも山頂直下は鎖とロープ、

アルミ製の梯子を使って下る箇所が数か所あります。

山頂の先の梯子

山頂から15分ほど下った所に分岐があり、左に入る道があります。こちらが迂回路です。

ですが、この道も結構な急斜面です。所々に浮石があり、踏み違えたりしないように、注意して進みます。

樹林帯の中で景色はありませんが、かえってその方が足元に注意を集中出来て助かります。

樹林帯の中の急降下の登山道

何カ所も急降下するところもあり、油断できません。あまり踏まれていなくて登山道が不明瞭な所も

多いですが、目印のテープが「これでもか」というくらい付けてありましたので迷うことはありませんでした。

直下降ような斜面を分岐点から1時間ほど下ると、山腹を横に移動する道になります。ここに看板が

あり、「高原ヒュッテまで20分くらい」と書かれていました。案内書では山頂から1時間でヒュッテに着く

となっていましたので、首をかしげます。

ですが案内の通りで、それから10分歩いてようやく小さな沢を渡り、カラマツ林に入ります。この辺り

は苔が美しい林なのですが、観賞している余裕はありません。

苔の森

5分ほどでそこを抜けると、今度は白樺の林になり、その先に小屋が見えてきました。ここが避難小屋

の「高原ヒュッテ」です。12:45着。山頂から1時間45分かかりました。この区間が乾徳山の登山道の

中で一番大変な箇所でした。

小屋はロッジ風の別荘のような洒落た造りです。隣にトイレもあります。建物もまだ新しく、中を覗いて

みましたが、綺麗に保たれていました。20名くらいが泊まれるくらいの広さでした。薪ストーブもありました。

ここで一休みです。

ようやく昼食です。コンビニで買っておいたおにぎりを頬張ります。

高原ヒュッテ全景 内部

20分ほど休憩し出発です。

小屋から200mほどで国師ヶ原に到着しました。13:15着。この区間は水平な道でしたがそれが

何よりありがたく感じました。

先程休憩したばかりなので、ここでは休憩せず、最後に乾徳山の山頂を眺めて下山します。

十字路を右手に進むと往路を戻りますが、ここから往路を戻る以外に、もう一つルートがあります。

十字路を直進し、大平高原から道満尾根を進んで道満山経由の道です。ですが話し合いの結果、往路

を戻ることにしました。

10分ほどで錦晶水に到着。水を補給します。その先から下りの坂に入りましたが、先程の急斜面を

経験したせいか、登るときにはかなりの急斜面だと感じていた道がそれほど旧には感じませんでした。

13:50に2つ目の林道の交差するところまで下りてきました。ここも車が通れる状態ではなくなって

います。

余談ですが、トレランと思しき方4人に抜かれました。批判ではないのですが、あれは登山なのか?

といつも思います。ま、楽しみ方は人それぞれですから。そもそも登山自体が趣味の世界ですから。

銀晶水に14:00に到着。軽く休憩してその先は黙々と歩き、14:25に登山口入口に到着。

駐車場に到着。14:50。登り始めたのが6:45なので8時間の大イベントとなりました。案内書などを

参考にして7時間あれば往復できると考えていましたが、甘かったです。

荷物を積んで今夜の宿に向け出発です。 今夜の宿は穴水温泉「能見荘」です。

現在地は山梨県の東北部、宿は同県の北西部。かなり距離があります。高速を使うと遠回りになる

ので、下道を走り(途中西関東道路という無料の道路を使いました。)1時間ほどかかり16:00に到着。

この宿は深田久弥氏の終焉の地、茅ヶ岳に近いというせいなのか、入口のところにその標柱がありま

した。館内には色紙も掛けてありました。

早速温泉につかり、汗と疲れを流します。その後夕食。美味しかったです。

夕食

明日の朝は天気次第ということにして休みます。

行程(3日目)

帰宅

朝6:00起床。早く寝ると早く起きます。昨夜は筋肉痛で何度か起きてしまいました。

外を見るとやはり雨。今日の登山はあきらめ、朝風呂を浴びて、7時30分から食事です。

朝食も美味しく頂き、荷物を積んで車に乗り、帰路に着きます。

SUZUKIさんと別れ、須玉ICに向かいます。:30に高速に乗ります。ここから250kmの長旅です。

中央道を走ります。

途中、車窓から八ヶ岳や中央・南アルプスが見えました。この辺りは晴れています。山梨も晴れて

いてくれたらとは思いましたが、そう都合よくはいきません。3山に登れただけで満足です。

2年続けてコロナの影響で思うような登山ができずじまいでした。ようやく今年は活動ができるように

なりました。「今後も頑張ってたくさんの山に登ろう。」と決意を新たにしました。

中央道は途中でリニューアル工事というのをやっていて対面通行の区間もありましたが、渋滞はなく、

早めの行動が幸いしたようです。順調に走り、一宮ICに13:00に到着。

ここで解散して、全員が自宅へ向かいます。

今回は台風が心配でしたが、2日間は雨に降られることなく登山ができました。眺望は今一つでしたが

楽しめました。

乾徳山の岩場は予想通りでしたが、下山路を少し甘く見ていましたので意外と大変でしたが、面白かった

です。

渋滞が心配でしたが、早めに行動したため、避けることができました。

山もでしたが、温泉を満喫できました。良かったです。

この時期は、紅葉には少し早いですが、真夏のような暑さもなく、陽もまだ長いので登山を楽しむには

良い季節です。もっとも、誰もがそう考えるので人気のある山が混むのはどうしようもありませんが、曜日

や時間を少しずらせば避けられます。一度計画してみてください。