肌寒いくらいです。駐車場の少し先で新名神高速道路が見えていました。

中央の白い部分が新名神高速道路

右手は山壁、左手は崖という林道が続きます。左側は谷底になっていて、その下から水の流れの音が

聞こえてきます。水量が多いのでしょう、かなり大きな音が聞こえてきます。

岩を削って道を作った切通しの箇所があります。作られた方はご苦労されたことと思います。感謝です。

数か所で落石が道の上に落ちています。その先で、今度は倒木が道を塞いでいて跨いで進みます。

林の中の林道歩きなので景色はありません。途中で一ヵ所左側が開けているところがあり、鬼ヶ牙

と呼ばれている険しい山容を見ることができます。

林道と鬼ヶ牙

左側の路肩はしっかりとした石垣やコンクリートの壁になっています。奥に営林署があったそうなので

そのために造られた林道なのでしょうか?道幅は十分車が通れるものですが、落石や崖崩れの所が

何カ所もあり今はとても通れません。

その後も数か所の落石の跡があります。落ちている石の所で上を見ると、崩れかかった山肌が目に

入ります。さすがに怖いです。

落石注意

石橋に到着。土砂が流れ込み半ば埋まっています。 短いですが立派な朽ちない石橋のおかげで、

渡って進めます。

林道は何度も左に右に回り込んで行きます。落石地帯は通り過ぎたようで、落石の痕跡がなくなり

このあたりは安心?して進める思っていたら石谷川林道も終点に到着です。

林道終点には広場があります。9:15着。かなりのスペースがあり、以前はここまで車が通れたので

しょう。ですが、今は先ほどの林道の駐車場から先は通れません。

いよいよここから本格的な登山道が始まります。登山道は意外といっては何ですが、踏跡がしっかり

付いています。

5分かからずに「右不動明王道・左白谷道」と書かれた看板のある分岐点に到着。右手は南尾根

ルートです。こちらを登れば周回ルートも可能なのですが、登山道が荒れていると聞きましたので、

左の白谷ルートを往復します。

すぐ先に旧営林署小屋の跡地がありました。もう解体されたようです。廃材などが山積みされていま

した。案内書には登山者が利用できると書かれていましたが、老朽化が進んだのでしょうか?その横に

「山の神」と呼ばれる石の祠がありました。

小屋跡のすぐ先に「白雲の滝」があります。ほんの10m横ですので寄り道というほどでもなく、すぐに

到着。2段の滝で落差5m位でしょうか?意外と水量があります。滝壺もかなり深いです。水はきれい

です。

白雲の滝

登山道に戻って先に進みます。一旦下ると、すぐ先に最初の渡渉箇所がありました。木橋で渓流を

渡って右岸に移ります。ここから先の渓流沿いの道は踏み跡が明瞭で、わかりやすく助かりました。

松の木が生えた大岩があります。ここから数回渡渉を繰り返します。丸太の橋や、石伝いに渡り返し

ながら上流に向かって進みます。1箇所ロープにつかまりながら渡る橋もありました。

ロープを頼りに橋を渡る

山腹の岩壁につけられた鎖を頼りにトラバースした先で道が分岐しています。ここを左に下って行くと

滝があります。でも行き止まりです。岩の上に上がる道が登山道です。

下への道は滝を見るための道のようです。行きませんでしたが、この滝は落差3m位ですが、滝壺は

結構深くて大きなものだそうです。

今度は梯子です。写真の通り岩壁の左右に1脚づつあります。なぜかと言うと梯子の間の登山道が

崩落して、右が下り用で一旦河原に降り、左が登り用で登山道へ戻る為なのでした。面白いです。

梯子ツインズ

梯子を登って先に進むと、前方に丸い頂上が見えてきます。その先で左に分かれる御所谷への道が

あります。ここが御所谷口です。

休憩中

流れに手を入れてみると冷たくてびっくりするほどでした。

御所谷口の少し先で、一旦流れから離れて高巻きの道を登り切ると、谷間から解放され歩きやすい

登山道へ入りました。と思ったのもつかの間、また谷に戻ります。

沢筋の道が続いています。何度も渡渉します。最初は数えていたのですが、多すぎて途中からやめ

てしまいました。渡渉地点が不明瞭なので、対岸のテープなどを探しながら渡ります。河原や道端に

小さなケルンがありました。他の人もここを通っていると思うと一安心します。

渡渉中

沢筋の道を遡行するのは迷う心配がないのが一つのとりえですが、川筋の道は浮石が多く注意が

必要です。川から離れて土の道を歩くとほっとします。

谷間はどんどん狭くなり、登山道も急坂になってきます。このあたりから谷の両側の山腹の木が紅葉

している所なのですが、今日は残念ながらわずかして色付いていません。早すぎたのか遅すぎたのか

はわかりませんが、残念です。

わずかな紅葉

分岐点に到着。左への道にテープが巻かれています。そのまま左に進んでしまいましたが、実はこれ

が間違いで、白谷コースは右へ行けなくてはなりませんでした。でもここは間違いやすいです。

出来れば看板を付けてほしいと思います。ですが、この時は気づかずに、結局この道で山頂まで行って

しまいました。山頂まで道が続いていて、こちらの道にもテープなどの目印がありました。

少し登った所に登山道の横に窯跡がありました。炭焼き用だと思います。ここまで炭焼きに来ていた

のですね。大変だなと思いましたが、よく考えてみれば材料や燃料となる木がすぐ近くにある訳ですから

ここに窯を造るのは当然なのかと思います。

その先から九十九折れの急登が始まります。山腹の短いスパンので折り返すかなりの急坂です。

距離は短かったものの厳しい道でした。

登り切って尾根に出ました。10:45。川からはすっかり離れてしまいました。実はこのあたりでおかしい

と思い始めたのですが、目印のテープがあったため、間違っていないと思い込んでしまいました。

左手に「御所平」の尾根が見えています。あそこを通るコースは最近整備されて人気があるようです。

御所平の尾根道

尾根道は緩やかな所と急坂が交互に現れます。3箇所ほど特にかなりの急登があり、そこは登山道

の周りの灌木を掴みながら一歩一歩よじ登りました。

急登(傾斜が今一つ伝わりません)

登山道横に「御所平」への分岐の看板があります。地図にはなかったのでここでも首をかしげました。

その先の登山道横にイワカガミがありました。他にも数か所見かけました。

分岐の表示 道横のイワカガミ

最後に急坂を登ると右前方に仙ノ石と呼ばれる奇岩があります。あそこが稜線になります。ここで完全

に道を間違えたことに気づきました。本来の道は吊尾根のコルに到着するはずです。仙ガ岳は双耳峰

でその中間点に着くはずです。

仙ノ岩遠景

最後にひと登りするといきなり西峰の山頂に到着してしまいました。11:30。やはり道を間違えていま

した。(帰宅後調べてみましたが、どの地図にもこの道は乗っておらず、新しく開拓されたと思われます。)

何はともあれ、山頂に到着です。この山は標高961mと1,000mに届きませんが、なかなかハード

な登山でした。

この山は双耳峰で、こちらの西峰が山頂になります。ただ立派な看板の立つ山頂広場は狭く、数人が

座ると満員です。「猫の額」という表現がぴったりです。今日も5箇所くらいの小さな空地に分散して10名

ほどが食事をしていました。ですが山頂からは素晴らしい景色が広がっています。

北方向に小社峠越えで宮指路岳、その先に鎌ヶ岳、御在所岳、国見岳、雨乞岳などが連なっています。

西方向は滋賀県の町が見えています。東南には鈴鹿と亀山の町が、豊北には四日市から遠く名古屋市

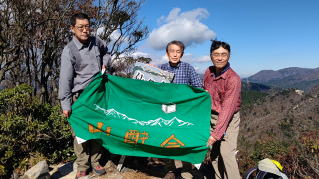

が望めます。心に焼き付け、ついでに写真も撮り、全員集合の記念写真を取ります。

仙ヶ岳山頂にて 山頂から北方向(鎌ヶ岳と御在所岳)

鈴鹿と亀山方面 入道ヶ岳と四日市方面

滋賀県方面

さて、ここで食事にします。他の方に迷惑をかけないよう、少し登山道を下がった所で昼食の準備

に入ります。今日は鴨鍋の予定でしたが、諸般の事情により、鳥鍋となりました。3人分を調理する

ため、今日中鍋を持ってきました。さすがに重かったです。食材を鍋に放り込み、グツグツ煮ます。

強力バーナーのおかげであっという間に完成。展望を楽しみながらの食事は一段と美味しいです。

眼下の斜面にわずかですが色付いている気を見つけることができました。

食後にココアを飲み、ゆったりとします。

十分に景色を楽しんだ後、下山開始です。12:30発。東峰や仙ノ石経由で白谷コースを通ろうか

どうしようか迷いましたが、往路を戻ることにしました。

白谷全景 遠くは鈴鹿最南部山域

登り道は結構急な坂でしたので、下りはそこを降りるのですから要注意です。いきなりの急坂を注意

しながら下ります。登山は登りよりも下りが危険ですので。

急斜面を下ります。ストックが大活躍です。

ところが尾根道の一番下に着いたところで又道を間違えてしまいました。本来はここを左に曲がら

なければいけなかったのに、テープの目印をたどると直進してどんどん下っていくルートになっていま

した。

途中で崖のような急斜面に出たため、さすがに間違えたことに気付きました。迷った時の大原則、

「間違いのないところまでまで戻る」に従い登り返します。NAKAMURAさんのGPSが大活躍してくれま

した。15分ほどで分岐点迄戻り、無事正しい道を見つけましたが、このルートは少し危険です。

目印のテープが付けられているので、どんどん進んでしまいます。それとも下に降りる道があるので

しょうか?

往路に戻り、下ります。記憶にある九十九折れの道を下ります。14:00丁度に登りの時に間違えた

分岐点に到着。ここを右に進むのが白谷コースです。

↑ ↑

左上の石垣跡が私たちが 石谷コースは右下へ

通った道

ここから沢沿いに道に入ります。時刻はまだ午後2時を回った所ですが、谷間の道は薄暗く、晩秋の

季節だということを教えてくれます。

登山道には落ち葉が重なり結構滑ります。また、渡渉の際に濡れた岩で足を滑らせ転んでしまったら

大変ですので、注意して渡ります。

梯子や鎖場の所でも慎重に通過し、危険な場所を過ぎたら休憩をしてを繰り返して快調な足取りで

下山します。営林署跡に15:00に到着。ここから林道を歩きます。あと一息です。

でも油断はいけません。林道で転んだりする人が意外と多いのです。緊張が緩むのと疲れが原因

だと思います。事実、足が疲れているせいかこの林道は往路よりも帰路の方が長く感じました。

普通は逆なのですが。

無事、駐車場に到着。15:35。帰路は道を間違えれ30分ほどロスしましたので、往路と同じ3時間

掛かって降りてきました。色々ありましたが満足の山旅となりました。

荷物を車に積み、鈴鹿市内の温泉に立ち寄り汗と疲れを流し、帰途に着きました。