駐車場 → 登山口 → 三伏峠小屋 → 三伏山 → 本谷山 → 塩見小屋

35 165 25 60 120

一宮ICを6:00に出発。今回は3日間とも晴れの予報。天は我に味方してくれました。と安心した

のも前日の夜まで。当日の朝、家を出発した時に車のフロントに雨粒が落ちてきています。

「まさか」と思いながらYAMAGUCHIさんと待ち合わせて中央道を走ります。雲が空を覆い気分は

ブルーです。

恵那山トンネルを越えたところで雲が切れ、飯田ICの手前で塩見岳をはじめとする南アルプスが

見えます。雲が少しでていますが問題なさそうです。ほっと一息です。

中央道の松川ICで降り、インターチェンジのすぐ横にある駐車場に車を停め、ここからタクシーで

鳥倉登山口に向かいます。実は下山後もこのタクシー会社を、戸台口の仙流荘からここまで利用

します。地元のタクシー会社が登山ブームもあり、こうしたサービスをしているようです。

MATSUMOTOさんはすでに到着しており、乗り込んで出発。小渋ダム沿いの曲がりくねった道を

大鹿村目指して走ります。

途中でJR東海のリニア新幹線の工事のダンプカーと何台もすれ違いました。個人の意見ですが、

できれば東京~名古屋が45分だとか、便利にはなると思うのですが・・・。水脈の問題なども指摘

されており、南アルプスを大トンネルで貫くようなルートを選択したのでしょうか?塩尻峠周りで十分

なのではないかと考えます。迂回してもさほど時間は変わらないし、工事も簡単で安くできると思うの

ですが。

登山ルートは、鳥倉林道を使います。この道は三伏峠への最短ルートとして人気があります。

塩見岳へはもう2つ、塩川からの道と三峰林道経由の塩見新道がありますが、塩川からの道は

ほぼ廃道になっているそうです。塩見新道は、手前の林道が通行止になっていて、長い距離を歩か

ないといけません。

大鹿村の入口で右折して看板に従い林道へ。曲がりくねった林道を走り、松川ICから約1時間で

林道の終点にある駐車場へ8:55に到着。すでに駐車場は7割ほど停まっています。さすがに3連休

の前日です。金曜日のこの時間でこの状態だと、明日はあふれた車が途中の林道の道端に駐車して

大変でしょう。

この駐車場は50台ほど停められる広さがありますが、人気のある山なので、こうなってしまうのは

仕方ないのかもしれませんが、明日来た方は1km以上手前の路肩のスペースを探して停め、ここ

までこないといけません。

幸いなことに、今日はタクシーなので気にせずに済みます。駐車場の一番奥まで無事に到着。

トイレを済ませ、準備を整えいよいよ登山開始。9:05出発。車止めの柵の横を抜け、舗装された

林道を歩き始めます。

登山口に9:40到着。登山口にはトイレもあり、案内板もあります。三伏峠まで3時間となってい

ます。登山靴のひもを締めなおして9:45に登山開始。

登山口からいきなり急登が始まり、樹林帯の中のジグザグ道を登ります。展望もなく黙々と登るのみ。

でも木の葉が傘となり陽射しを防いでくれています。この登山道には表示板があり、「1/10」から

始まる表示があります。おかげで現在位置がわかり、助かります。(約15分ごとにありました。)

1時間ほど登った所に看板があり、「鳥倉峠まで下り1km、三伏峠まで登り2km」と書かれてい

ます。登山口には「三伏峠まで4km」と書かれていましたが、1kmはどこへ行ったのでしょう?

それは横に置いておいて、周りは真っ白なガスに包まれています。先ほどまでは暑かったので

上着を脱いだのですが、今は肌寒いくらいです。

紫色がミソガワソウ 黄色が麒麟草 白色がサラシナショウマ

4/10の看板のところから、木製の梯子や桟道がいくつも掛けられています。しっかりと整備されて

いるので助かります。ですが付けられてから時間が経ち、一部が壊れていて、滑りやすくて怖いところも

ありました。

階段(奥にも2か所)

11:15に5/10の看板の所に到着。ちょうど中間点になります。30分ごとに休憩を取り、ゆっくりと

確実なペースで登ります。所々に咲いている花はもう秋の花に変わっていました。

6/10の所にて

6/10の看板の先に水場がありました。冷たい水が美味しいです。この水場はこのルートを下山

する時に助かります。ここまでくれば水が確保できるのですから。

12:05に8/10の看板の少し先の所で、塩川からの道と合流しました。この塩川への道はロープ

が張られ、通行禁止となっています。最近は鳥倉林道からの道がメインとなり、この塩川からの道は

ほとんど使われていないそうです。そのせいで整備がされていないのでしょう。

ここからは斜度はまだあるものの歩きやすい道となり、合流点から10分ほどで9/10の看板を越え

ます。このあたりで塩見岳が見えるはずなのですが、今日はあたり一面真っ白のガスが多い、何も

見えません。

8/10から9/10までの間は10分くらいで登れたのですが、そこから先が長い。なかなか着きません。

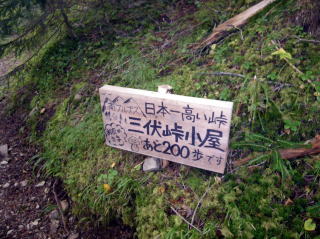

ようやく尾根筋の道まで登りきると平らな道に変わります。登山道の横に「小屋まであと200歩」と

いう面白い看板がありました。普通は「あと○○m」と表記されるのですが。

風変わりな看板

看板の通り、すぐに三伏峠に到着。時刻は12:25。2時間45分で登れました。今日は一面真っ白

で日差しはなく、汗だくという状態にはなりませんでした。水も500cc飲んでいません。

峠には三伏峠小屋があります。ここは毎回利用している小屋ですが、今日はもう一つ先に行きます。

昼食を済ませ12:35に出発。小屋を出てすぐに分岐、右手が三伏小屋経由の道です。お花畑が

あるコースなのですが、途中で登山道は閉鎖となっていて通り抜けはできません。途中にある三伏

小屋も閉鎖されています。左の三伏山経由の道で本谷山へ向かいます。

三伏山へはすぐに到着。12:50。

三伏山

ガスが薄くなり、ハイマツに囲まれた山頂からは、これから向かう

塩見岳の雄姿が見えます下。まだまだ遠いです。

塩見岳遠望

西方向に、避難小屋が見えています。小河内岳の山頂直下にある、小河内岳避難小屋です。水場は

ないのですが良い小屋だそうです。その先の高山避難小屋を経て、荒川三山に行けます。ここから見る

と、最後の悪沢岳への登りはものすごい登りです。

案内書には隣の本谷山までは横歩きと書かれていますが、とんでもありません。100m以上は

下ります。樹林帯に入ってもしばらく下りの道が続きます。いつもの「もったいない」のセリフが出て

しまいます。

下りきった鞍部から登り返します。途中で三伏小屋からの道と合流。締め切りになっています。

鞍部から100mほど登り返しとなります。

樹林帯を抜け、再びハイマツ帯に入るとまもなく本谷山山頂に到着。13:50。ここも展望良し。

塩見岳の雄姿が一層大きく見えます。すぐそこに見えるのですがまだまだ遠いです。ここで一休み

です。休んでいたらあっという間にガスが出てきて周囲が見えなくなってきまいた。

振り返ると隣の三伏山とほとんど同じ高さです。降りて登り返しただけ。ですがこれが登山というもの

です。ここまで快調なペースで歩いています。ここまではアップダウンの道ではあるものの、斜度も

あまりなく、歩きやすい道でした。所々に高山植物が咲いており、楽しく歩けます。

山頂で5分程休んでから出発。山頂ということはまた下りです。鞍部までずっと降ります。150m位

は降りたでしょうか?当然、この後は登りが待っています。この鞍部の標高は、三伏峠よりも低くて

なんだか歩き損をした感じで疲れます。

鞍部付近から登山道は稜線から外れ、美しい林の中の水平道になります。時刻は15:10。

途中に「小屋まであと40分ガンバりんね」と書かれた看板があります。

水平道が終わると塩見小屋に向かって今日最後の登りが始まります。左手から塩見新道が合流して

いる所で一休み。15:30。この登山道は三峰林道が災害で通行止になって以来、使う人が少なくなり、

荒れているそうです。通ることはできるそうですが、林道を18km歩かなければならないのでパスしま

した。もし使えたら今回この道で登ったのですが。

道の周囲が樹林帯からハイマツ帯へ変わります。そしてこの先で岩場に変わります。

岩場から見下ろすと、森林限界がくっきり分かれています。南アルプスは北に比べて森林限界が

高いと感じます。

ここから塩見小屋までは200m位です。予定では小屋に16:00に着く予定でしたが、これなら

ほぼ予定通りに着けそうです。分岐点のすぐ上に展望が開けた場所がありました。北岳方面が眺め

られました明日はあの山の手前まで歩きます。

反対方向に、三伏峠小屋がほとんど水平方向に見えています。確かに結果的には横歩きです。

山頂方向に少し雲がかかってきました。明日私たちが行く時には晴れていてほしいものです。

15:50塩見小屋に到着。予定より30分早く、快調なペースです。今日はここに泊まります。

小屋手前の最後の登りがきつかったです。「小屋まであと1分」の看板を見た時にはホッとしました。

この小屋は2016年に改築をしたそうで、ピカピカの新品です。4年前に来たときは工事中でした。

前回泊まったのはもう15年前になります。月日の経つのは早いものです。

宿泊の受付をします。(小屋の方に聞きましたが、改装しただけだそうで、増築はされておらず、

収容人数は変わらないそうです。ですが、以前より、食堂や部屋の広さは大きくなっていました。

そのうえ予約制になったため、大混雑は少なくなったそうです。また、この小屋は、屎尿をヘリで搬送

しているとの事、本当に大変だと思います。日本のほとんどの小屋は垂れ流し状態なので、外国の

山小屋のように浄化施設を早く設置したほうが良いと思います。その費用が料金に上乗せされても

やむをえないでしょう。

布団1枚のスペースは確保できました。布団と書きましたが、この小屋の寝具はシュラフです。

早速宴会です。小屋のすぐ先に展望の開けたところがありましたので、そこに陣取ります。雲が

雲海となっていて、そこから中央アルプスの上部が顔を出しています。反対側の東には、北岳・間ノ岳

・農鳥岳と白峰三山が並んでいます。その手前に、明日歩く仙塩尾根の稜線があります。塩見岳から

北荒川岳、新蛇抜山、安倍荒倉岳、その先に間ノ岳とその稜線の一部となる三峰岳、その左に仙丈岳

右奥に甲斐駒ヶ岳と素晴らしい眺めです。もちろん明日登る塩見岳の雄姿も間近に見えています。

小屋越しの仙塩尾根と白峰の稜線 塩見岳(手前が天狗の鼻)

明日の天気も良さそうなので、今日は安心して酒が進みます。ですが、少し寒くなってきました。

やはり山は1か月以上下界より季節が早いです。

中央アルプスに沈む夕日を見て、小屋に引き上げます。

中央アルプスに沈む夕日と雲海

夕食は美味しかったです。以前に来たときは小屋の食事は今一つという記憶があったのですが、

今日はgoodです。(もちろん山小屋の食事に文句を言うつもりなど全くありません。小屋が新しくなり、

調理器具もよくなった関係もあるでしょうから。できれば美味しいに越したことはありませんが。)

食後は早めに横になります。ビールのせいか、すぐに眠ってしまいました。起きたらすでに19:30。

もう消灯の時間が近いです。トイレに行くため外に出てみると、綺麗な満月です。そういえば今日は

中秋の名月でした。明るくてライトもいらないくらいでした。

明日も晴れるように祈り、眠りにつきました。

(行程2日目)

塩見小屋 → 塩見岳山頂 → 北荒川岳 → 新蛇抜山 → 安部荒倉岳 → 熊ノ平小屋

65 150 80 100 40

朝5時に起床。5時半からの朝食を済ませ、準備体操の後、いよいよ塩見岳へ登ります。6:05発。

雲一つない快晴です。日焼けしそうだと贅沢な心配をしております。

小屋の先に「山頂まで1時間」の小さな看板がありました。案内書では1時間20分となっていましたが

どちらが正しいのでしょうか?できれば1時間の方であってほしいものです。

稜線の岩場の道を進みます。いきなり急登になります。寝起きの体には堪えます。途中の天狗岩を

過ぎると、本格的な岩登りになります。山頂での景色を楽しみにがんばりますが、かなりきついです。

山頂は見上げるような壁になっています。

天狗岩の先の塩見岳山頂直下の岩場の急登

6:40に天狗の鼻に到着しました。ここからは本格的な岩場登りです。

7:10に塩見岳西峰に登頂。山頂からは360度遮るもののない素晴らしい眺望が広がっています。

富士山の素晴らしいお姿が見えています。ですが、休まずに隣の最高地点である東峰に移動。

ほんの数分で到着。標高3,052m、本邦第16位の山です。

雲一つない青空の下、山頂からは素晴らしい眺めが広がっています。北方向に仙丈岳と甲斐駒ヶ岳

その向こうに八ヶ岳、右に北岳・間ノ岳・農鳥岳、東には遠く富士山の素晴らしい姿があります。南方向

は悪沢岳から赤石岳そして聖岳、その先には南アルプスに南部の深山の山々。西方向には木曽駒ヶ岳

と中央アルプスの山々が連なっています。北アルプスも全部見えています。来月登る予定の北信五岳

までも見えます。今年の天候の悪さを吹き飛ばすような素晴らしい景色です。これだけの景色には滅多

にお目にかかれません。私のカメラではこの景色をうまくお伝え出来ないのが残念です。

南の見える千枚岳は椹島から見ると山頂付近が見えているだけですが、ここから見ると実に大きな

山容です。隣の悪沢岳よりも大きいくらいです。山はいろいろな角度から見ないとよくわかりません。

塩見岳東峰山頂

千枚岳・悪沢岳・兎岳・聖岳 中央アルプス

北信五岳(霞んでいます) 仙丈ケ岳・甲斐駒ヶ岳・間ノ岳

白峰三山と仙塩尾根 富士山

360度の景色のこの素晴らしい景色を20分ほど楽しみました。もっと見ていたいのですが、そうは

いきません。

北方向にみえる北岳、そして間ノ岳とその右には農鳥岳が聳えています。この塩見岳から手前の

3つの山の稜線を越えて行く道が続いています。この道を縦走していきます。7:40出発。

荷物を担いで出発です。山頂からの下りは少しすべりやすくて注意が必要です。ですがすぐに

歩きやすい尾根道と変わります。このあたりは、尾根道の両側がザレた砂礫になっていて、切れ

落ちています。

30分ほどで北俣分岐に到着。8:05。ここで蝙蝠岳への道が分岐していています。前回ここへ来た

ときは、蝙蝠岳へ向かったのですが、隣の北俣岳まで行ったところで天気が悪くなり始め、塩見小屋

に引き返しました。

看板が立っていて「三峰岳まで6.5H」と書かれていました。案内書の通りです。手前の熊ノ平小屋

迄は-2時間ですから4時間半後には付けるでしょう。

ここで珍しいお客様が来訪しました。オコジョです。広場の周りの茂みを飛び回っています。すぐ

近くまで来て挨拶してくれました。写真を撮ったのですがピンボケで載せることができませんでした。

8:15に出発。分岐を左へ進み、肩の広場と呼ばれるところまで下ります。振り返ると先ほど通過

した塩見岳の山頂が天を衝いています。

いよいよここから稜線歩き、と思っていたら、いきなり急降下です。それも半端な距離ではありま

せん。300m位一気に下る大下りです。滑らないよう慎重に降ります。

北俣分岐先の大下り

下り切った所が雪投沢源頭と呼ばれるところです。いやはやすごい下りでした。8:40着。東側に

沢があり、下った所に水場があるそうですが、ここは幕営禁止となっています。

ここから道は緩やかになり、ここまでとは一転して歩きやすくなり、周りを見る余裕ができます。

右手後方に南アルプス南部の荒川岳、悪沢岳、赤石岳そして聖岳。そして富士山が眺められます。

進行方向には北岳、間ノ岳、農鳥岳が見えています。この景色を眺めながら稜線の遊歩道を

歩きます。縦走の醍醐味を味わえます。

広場のようなところがありますが何も標識の類はありませんでした。ひょっとしたら北荒川岳の山頂

なのかと思いましたが、違っていました。

ここから登山道は稜線の右側になります。登山道の脇には高山植物が咲いています。もうすっかり

秋の花になっています。ハクサンフウロが咲いています。そのほかにはスミレ系の花があります。

イブキジャコウソウという花があり、この花は葉っぱを揉むと名前の通り良い香りがします。

このあたりは不思議なところで、草地とハイマツが隣同士にあり、そこにダケカンバの木が、地を

這うように横に延びています。稜線上なので風が強いのでしょう。ふつうは別々の場所に生えるもの

なのですが。

草原に咲くダケカンバ

仙塩尾根は、東側はお花畑もあるようななだらかになっていますが、西側は荒れたガレ場で切れ

落ちています。80度くらいの急斜面です。いずれ今歩いている稜線も崩れてしまうのではないで

しょうか?

お花畑を通り過ぎ、大崩壊地に着くと、北荒川岳が近くなります。前方に見えている北荒川岳の

山容は荒々しい感じがします。

ここから西側は大きく崩れた跡があり、断崖絶壁のようになっています。かつては登山道もそちらに

あったそうですが、今は跡形もありません。今は一旦東側に巻いてから砂礫の道を登ります。

登り切って北荒川岳山頂に到着。9:40着。標高2,698mの山頂は広場になっていて、三角点と

標識が建っています。荷物を置いて一休みです。

北荒川岳にて

仙塩尾根は景色がないと聞いていましたが、ここまではずっと景色が見えていました。さらに、この

山頂からは素晴らしい景色が広がっています。

振り返ると、塩見岳がすでに遠くになっています。進行方向にはハイマツやその先の樹林帯越しに

白峰山地の南嶺の稜線が見渡せます。それにしても農取岳の山容は大きいです。

記念写真を撮り、軽く休憩した後再び歩きだします。ここからはこれまでと一転してハイマツの緑の

中を下っていきます。このあたりは二重稜線になっています。

やがて道は樹林帯の中に入ります。景色が見られなくなったため、黙々と歩くしかありません。

ですが、日差しがさえぎられて助かります。2回ほど小さなアップダウンを繰り返し、いったん鞍部まで

下り、登り返します。ここで初めて対向者2名と会いました。

新蛇抜山にも山頂への道が分岐する箇所がありました。10:55に到着。小さな手作りの案内看板

がありました。

分岐に荷物を置いて登ること4分で、新蛇抜山の山頂に到着。山頂には、こちらも手製の小さな

看板があるのみです。ですが、眺めは最高。しばらく樹林帯の中で景色が見れませんでしたが、北岳

が近づいていました。当然ですが、塩見岳は遠くになっています。真東に見えているのは広河内岳の

ようです。もう20年以上前ですが、白根三山を縦走した時、北岳から間ノ岳、農鳥岳を越えて、あの

山の北側にある大門沢降下地点から奈良田に向かって降りた記憶があります。

新蛇抜山の山頂にて

分岐点に戻り、リュックを担いて、樹林帯の中を一歩一歩進みます。11:10発。景色もなく、ひた

すら歩くのみです。こうした歩きの時間が長いので「馬鹿尾根」とつけられたのかもしれません。ですが

所々でみられる景色はまさに絶景です。

下り切った鞍部と思われるところで右手に分かれる道がありました。大井川東俣へ下る道です。

ただ、今はほとんど使われていないそうです。

鞍部からは当然登り道となります。急坂はなく緩やかの登り道を、黙々と登るのみです。アップダウン

はありますが、昨年登った赤石岳けら聖岳に比べれば楽なものです。

突然という形容がぴったりの感じで樹林帯を抜け出ます。ここが小岩峰と呼ばれる小ピークです。

と思ったら、すぐ先にも同じようなところがあり、そちらのほうが広そうですのでもう少し歩きます。

5分ほどで到着。大きな岩の上部になります。展望台になっていて、すぐ先に安倍荒倉岳が見えて

います。ここも眺望に優れ、360度の景色が楽しめます。時刻は11:25。ちょうどよい時間ですので

昼食にします。塩見小屋で買ったお弁当は珍しいいなりずしでした。美味しく頂きました。

食後にコーヒーを飲みくつろぎます。南方向には塩見岳が遠くなっています。ここまで来ると北岳、

間ノ岳はすぐ先といった感じです。明日登る三峰岳も見えてきています。東には農鳥岳と西農鳥岳が

そびえています。農鳥小屋は稜線の向こう側なので見えません。振り返ると塩見岳が遠くになって

います。

一休みの後、11:50出発です。当然また下りです。樹林帯に入ると道はほとんど横歩きと言って

よい感じです。景色が見れたら言う事なしなのですが。

先ほどと同じように、山腹の途中に山頂への道が分岐する箇所があり、ここは案内の道標が建って

いました。12:35着。荷物を置いて空荷となり、4分ほどで山頂に到着。山頂には三角点があるのみ

で、景色もほとんどなく、記念写真を撮って先に進みます。

安倍荒倉岳山頂にて

登山道に戻り、リュックを担ぎ、今夜の宿、熊ノ平小屋へと向かいます。いったん下り、登り返すと

樹林帯を抜け、なだらかなハイマツに囲まれたピークに着きます。ちょっとした広場になっています。

ここが最後の展望地だと思いますので荷物を下ろし一休みします。

間ノ岳(左のとがった所が三峰岳)

前方の尾根から右に下ったところに建物が見えます。あそこが今夜の宿、熊ノ平小屋です。

樹林帯を抜けた稜線の道は素晴らしい眺望を楽しみながら歩ける道です。農鳥岳と間ノ岳がすぐ

目の前に迫っています。見とれていると足元がおろそかになり、躓いたりしますので、景色を眺める

時には立ち止まるようにします。

稜線を外れて今度はシラベの林に入ります。大きく下って、川音が大きく聞こえ出すと、林を抜けた

先にログハウス風の小屋が建っています。13:20到着。7時間の縦走が終わりました。

小屋は評判通り雰囲気のよさそうなところです。ここは水が豊富なので助かります。

宿泊の手続きをして、荷物を置いて宴会に突入です。今日は時間がたっぷりありますので、ゆっくり

飲めます。こんな山奥の小屋にもビールがあるのは助かります。ところがビールは2本で品切れ。幸い

MATSUMOTOさんがビールを1本持ってきていましたので良かったです。

小屋の食堂に腰かけ、乾杯の音頭で宴会に突入です。今日の行程を振り返りながらビールを飲むと

縦走の疲れも吹き飛びます。

実はこの小屋にはデッキがあるのですが、傾いてしまったため、立ち入り禁止です。このデッキから

は正面に西農鳥岳の雄姿を眺めながら酒が飲めるという贅沢な場所なのですが、残念です。

夕日の農鳥岳

この小屋は水が豊富なため、テント泊の人も多いそうです。幕営地も小屋の周囲の林の中に点在

しています。

1時間ほど宴は続き、そのあと少し横になります。でもここで寝てしまうと夜寝れなくなるため、

眠らないようにしました。

17:00となり夕食です。美味しく頂き満腹となりました。あたりが暗くなった後、外に出てみました。

今日も満月は明るく、そのせいで星空は見えませんでした。

余談ですが、この小屋の定員は50名。私たちの様な個人の登山者は10名、登山ツアーが2組

で40名近くいました。昨夜泊まった塩見小屋もそうでしたが、最近は必ずこの登山ツアーが宿に

泊まっています。登山ツアーに対して不平不満があるわけではありませんが、いささか山の常識を

知らない方たちが含まれているのも事実で、少し首をかしげています。。

布団に入ると、疲れとビールの酔いも手伝って20時過ぎには爆睡となりました。

(行程3日目)

小屋 → 三峰岳 → 野呂川出会 → 両俣小屋 → 北沢林道バス停 → 北沢峠

120 150 35 130

4時に起床。朝食が4時半からという非常に珍しく早い時間にしていただけたので、予定より少し早く

出発できます。小屋の方は3時頃から準備をされていたようです。朝食を済ませ、外に出てストレッチを

して体をほぐします。今日も良い天気です。5:10に出発。まだ完全い夜が明けていませんが、明るさ

は十分なので困りません。ですが足が重いです。さすがに年齢のせいで、

疲労の回復に時間がかかるようになりました。

小屋から林とテント場を抜けるとすぐに登りになります。5分ほどで井川越に着きます。これから歩く

三峰岳から野呂川越えへと続く、仙塩尾根北部の稜線が見えます。ここから山腹を巻くように道を

作ってくれれば、1時間くらいで野呂川越まで行けるのですが・・・。現実には三峰岳まで2時間登り、

さらに2時間下らないといけません。

朝日が差してきました。朝の爽快な気候の中、ダケカンバの林の中の登り道となり、斜面を登って

いきます。やがて林を抜けると、今度はハイマツの道となります。ぐんぐん高度を上げる道は、寝起き

には堪えます。途中で景色が見られるところがありましたので休憩。今日も素晴らしい天気です。

45分ほどを登り切った所が三国平と呼ばれる尾根筋の広場です。ここは農鳥岳へまっすぐ進む

道が分岐しています。この道は間ノ岳の山腹を巻いて作られています。先ほど書きました、便利な

ショートカットの道です。

ここで一休み。さすがに2日間の疲れが出てきたのか、足が重いです。

前方に三峰岳が高く聳えています。あそこまで登らないといけません。

息を切らしながら1時間ほどかけてようやく三峰岳の山頂に到着しました。6:50着。予定通りです。

三峰岳山頂にて

この山は、標高2,999mと3,000mにあと1m足りません。立山の剣岳も同じように1m足りま

せんが、あちらは大人気の山です。こちらは主稜線から外れているためか、北岳、間ノ岳などの有名

な山が近くにあるためかわかりませんが、人気がなく、実際には360度の素晴らしい眺めもあるのに

不運な山と言えます。あと1m高かったらきっともっと注目を浴びていたと思います。(余談ですが

ここは白峰山脈と赤石山脈の境でもあり、野呂川、大井川、三峰川の分水嶺でもあります。)

ここが今回の山旅の最後の峰になります。周りの景色を目に焼き付け、下山開始です。

野呂川越えに向かい、ゆっくりと下る道を歩きます。7:00出発。途中で4つほどピークがありますが、

それほど登り返すこともなく助かりました。40分ほどで樹林帯の中に入ります。ということは標高が

2,600m位まで下りたということです。三峰岳から400m下りました。ですが、分岐点の野呂川超

迄は後300m下らないといけません。

なかなか分岐に着きません。予定の2時間を大きく超えて2時間半掛かってようやく看板のある

野呂川越えに到着しました。9:30。疲れ出足が遅くなっているのでしょうか?