した方に聞いてみたいものです。おそらくここからの絶景に驚くという意味だと思います。

大きな看板が目印になっています。

ビックリ平

3,190m

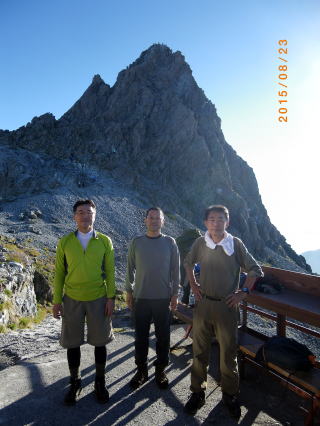

参加メンバー YUMIYA YAMAGUCHIさん NAKAMURAさん 計3名

今年の夏の大イベントとして、表銀座ルートを縦走しようと計画しました。このルートは中房温泉から

入り、燕岳から大天井岳を越え、東鎌尾根から槍ヶ岳に至る、登山をする人なら誰もが知っている

コースです。

ですが最近は、上高地からの直登コースがメインルートとなり、意外とこのルートを歩いた方は少ない

そうです。実は私も25年前に挑戦したのですが、悪天候のため途中で引き返しており、完走した

ことはありません。

2日目が距離が長く、後半険路もありますが、それを補って余りある眺望が待っています。

久々の3泊4日の山旅はいかが相成りましたでしょうか?続きは本文をお読みください。

行程(1日目)

中房温泉登山口 → 合戦小屋 → 燕山荘

180 60

タクシーに乗り換え中房温泉の登山口へ。50分ほどで登山口の中房温泉に到着。この温泉には

以前に入浴した事がありますが、良い温泉でした。今回も入りたかったんですが、残念ながらここには

降りて来ませんので無理ですね。

本降りとまではいきませんが、シトシトと雨が降り続いています。明日から回復するとの天気予報を

信じて登山開始。10:55。

登山口の横に「1,439m」の案内看板があります。今夜の宿の燕山荘は「2,466m」標高差で

1,000mほどの登りになります。所要時間は4時間位と考えています。山頂方向を見上げますが、

山頂は見えません。黒い雲の中です。

燕岳は7度目です。ここの合戦尾根は北アルプス三大急登に数えられていますが、意外と登り

易く、また、燕山荘は非常に良い小屋なので楽しみです。

熊笹の中につけられた階段状の道を登ります。なかなかきつく、体が慣れていないせいか、息が

乱れます。初めに「意外と登り易い」と書きましたが、やはりきついです。多めに休憩を入れます。

登山道は樹林帯の中を進みます。時折尾根筋に出ますが、この辺りは視界はなく、黙々とひたすら

登るだけです。このコースには4箇所にベンチが設置されています。45分ほど登ると道が平坦になり

先にベンチが見えます。ここが第一ベンチです。11:25。ここで最初の大休止。8月下旬とはいえ

まだまだ暑いです。おまけに雨で湿度も高く、外と中からのダブルパンチで皆、汗びっしょりです。

ここで腹ごしらえ。「腹が減っては戦は出来ぬ。」の諺もありますし、登山には「シャリバテ」の格言も

ありますから。持ってきたおにぎりを1個頬張ります。今日は時間短縮の意味も兼ねて、歩きながら

少しづつ食べる(最近はやりのトレイルランの方式を真似ました。)

この後、30分で第二ベンチに到着。12:00。看板があり、「燕山荘3.8km中房温泉1.7km」

と書かれています。あまりの暑さに上着を脱ぎます。雨は小降りになり、木立に覆われているので

あまり水滴が落ちてきません。雨よりも暑さがたまらないので。

少し下の所で荷物運搬用のケーブルが頭上を横切っています。これで中房温泉から合戦小屋

まで荷物を運んでいます。最近ヘリでの荷揚げが当たり前になり、大人数が泊まれる小屋も

多くなりましたが、燕山荘はそれ以前から200名以上の宿泊を行っていましたので、こう

した施設を作ったのでしょう。(今はヘリも使っているそうです。)

3つめのベンチで大休憩。12:35。同じく看板があり、「燕山荘2.7km中房温泉2.8km」となって

います。さすがに疲れてきました。ここで全体の半分くらいでしょうか?なかなか快調なペースで登れて

います。ここで2個目のおにぎりを食べます。

ここから次の富士見ベンチまでの間が一番きつい登りです。斜面をジグザグに登っていきますが、

木の根が道に張り出し歩きにくいので注意が必要です。胸突八丁ではありませんが、厳しい登りが

続きます。高度は稼げますが、きついの一言です。なんとか富士見ベンチまで辿り着きます。13:10

ここでも一休みです。3つ目のおにぎりを頬張り、お茶を飲んで一休みです。標高が書かれていて

「2,200m」になっています。登山口から800m登り、小屋までは400m位でしょうか?

標高では三分の二位登ったことになります。もう一頑張りです。

富士見ベンチを過ぎると斜度も緩くなり、多少楽になります。周りの木の高さが低くなり始めたかな

と思ったら樹林帯を抜け、尾根へと出ます。雲の上に出たのか視界が広がり、多分餓鬼岳だと思い

ますが、燕岳からの稜線と一緒に見えています。そうこうしているうちに合戦小屋が見えました。

13:45着。

予定より15分早いペースなのですが、足の方が重く思うように動きません。今年は6月以降に

怪我や体調を崩したりしてトレーニング不足です。そのツケが今日来ています。

合戦小屋の横の大きなテントの中で休憩します。この小屋は食事や飲み物の販売はしていますが

宿泊は出来ません。ここの名物はスイカですが、今日は見当たりません。悪天候なのでしまって

あるようです。いつも思うのですが、一切れ800円はいささか高いのではと思います。

10分程休憩したあと、再び歩き始めます。出発しようとした途端にまた雨が降り始めました。ここ

からは周りの木がダケカンバ等の林に変わり、雨を遮ってくれません。もう一度カッパを着ます。

晴れていればここから山頂や餓鬼岳が見えるのですが、今日は真っ白なガスの中。黙々と歩くのみ

です。

やがて森林限界を超えたのでしょう、木がなくなり、道端に高山植物が咲いています。少し時期が

遅いと思っていましたが、まだ咲いていてくれました。途中にベンチがあり一休みです。ここにも看板

があり、「燕岳まで2,3km燕山荘まで1,3km」となっています。雨は上がりましたが、雲は相変わ

らず厚いです。先ほどの合戦小屋でみた天気予報では明日も天気はいまいちのようです。

途中で道が分岐しています。左が冬道と言って、雪があるときの道です。今日は右手の夏道を進み

ます。

燕山荘が見えました。「あと一息です。」と皆に声をかけ、(何より自分に声をかけ)最後の斜面

を小屋へと向かいます。15:10着

この燕山荘は人気のある小屋です。雰囲気が良く、設備も整っており、また、いろいろなイベントが

開かれています。表銀座の出発点にもなっており、そのためシーズン中は満員で大変です。幸い今日

はやや空いていたため、十分な広さを確保できました。それでも食事は3交代でした。子の悪天候の中、

かなりの方が登ってきています。(推定で200名以上泊っていました。もう一つ余談ですが、この小屋

は大きく、私たちの部屋は新館で、玄関から一番遠いところでした。途中に階段が2か所あり、この

上り下りがきつかったです。)

宿泊の手続きをした後、山頂まで往復する予定でしたが、この天気では無理。外は真っ白の世界。

明日も早出のため今回は山頂はパスすることになりました。

着替えをして早速宴会とします。この小屋は生ビールがあります。当然これで乾杯。実にうまいです。

この小屋にはテラスがあり、晴れていれば窓から夕日を眺めながらの宴を楽めるのですが、今日は

白い壁があるのみ。でも、明日の行程を肴に楽しいひと時を過ごしました。明日は昼には晴れるとの

予報ですので、景色が楽しめそうです。

その後の夕食も美味しく満腹となりました。エネルギーの充填はOKですので明日に備え、早めに

寝る事にしました。

ところが、対面のグループが大声でしゃべりまくり、うるさくてたまりません。最近こうした常識というか

マナーを知らない人が増えました。登山ブームの弊害の一つです。

行程(2日目)

燕山荘 → 大天井ヒュッテ → 西岳ヒュッテ → 水越乗越 → 大槍ヒュッテ

180 150 65 120

朝3:30に起床。起きたというより起こされたというのが正解です。昨夜遅くまで騒いでいた対面の

グループが朝早くから大声で話、その声で起きてしまいました。「いい加減にしろ。」と注意しようか

どうか迷っていたら、別の方が注意してくれました。(心の中で拍手をしました。)

4:30からの第一回の朝食に並びます。早目に並んだおかげで予定通り朝食を食べられ、5:00に

小屋を出発します。

ここまでは予定通りなのですが、重大な予定外が一つ、それは天気が雨。おまけに風が強く、吹き

付けてきます。天気予報が悪い方に外れて、今日一日天気は回復しないようです。正直なところどう

しようか迷いましたが、夕方以降は回復するとの予報を信じて出かけます。

準備をして小屋を5:15に出発。小屋の入口の右側に登山道があります。小屋を出発して

からしばらくすると稜線の道になります。いよいよ表銀座の始まりです。

晴れていれば正面の手前左側に大天井岳、そしてはるかかなたに槍の穂先が見えるのですが

今日は真っ白なガスの中、100m先も見えません。黙々と歩くのみです。

30分ほどで蛙岩と呼ばれる大岩に着きます。最初はガスのせいで気づきませんでした。いくつ

かの岩峰が組み合わさったオブジェの様で、目印としてありがたく、平坦な登山道のアクセント

になっています。

この蛙岩は、真ん中が2つに分かれてちょうど人が一人通れる隙間が空いています。自然が

作った不思議な光景です。

蛙岩を越えてしばらく歩くと、一気に100mほど下ります。そして同じ高さを登り返し

ます。何時もの台詞、「まっすぐな橋をかけてくれ。」という無益かつ無意味な言葉がつい

つい出てしまいます。

そのあとはしばらく平坦な道が続きます。稜線の道はアップダウンも少なく、快適な散歩道と

言ったところです。晴れていれば360度の素晴らしい眺望の中、歩けたのですが。

帽子を飛ばされそうな風が時折吹く中、黙々と歩きます。何組かの方とすれ違いましたが、

ほとんどが大天井岳の小屋からの方でした。

景色が全く見えないため、この表銀座の最大の楽しみ、眺望が0です。もし見えていれば

右手には烏帽子岳、野口五郎岳、水晶岳、鷲羽岳の裏銀座コースが見えているはずです。

(あのルートも完全縦走していませんので、次回チャレンジしたいと思います。)その向こう

には立山の山塊が、振り返れば燕岳と後立山の山々が見えるはずなのですが・・・。

このルートは表銀座と呼ばれ、かつては槍ヶ岳へのメインルートでした。人気の高い理由

は眺望なのです。槍ヶ岳へ登るだけなら上高地からの直登ルートが便利でよいのでしょうか、

この景色をぜひ体験してほしいものです。(私たちは体験できませんでしたが。)

その先はいくつかの小さなヒークを越えて進みます。見ることはできませんが大天井岳が

近づいています。

切通し岩と呼ばれるところに着きました。ここで初めて鎖場と梯子があります。慎重に

降りると、下りきった所の右手の岩にこの登山道を切り開いた「小林喜作」氏のレリーフが

埋め込まれています。手を合わせ感謝の気持ちを伝えます。この方や先人の方達のおかげで

今私達がこの道を歩けます。

今度は上りの階段があります。ここから大天井岳の登りが始まります。

分岐点に到着です。この分岐点を

進むと巻道を通って槍ヶ岳方面への道になります。

ここで大天井岳に登るか巻道を進むか思案のしどころです。私は以前に登っているので

パスしても良いと思っているのですが、皆さんの意見を尊重したいと思います。

賛成多数で巻道を行くことになりました。これで1時間短縮できます。

この巻道は大天井岳の山腹を大きくトラバースします。道が狭く、岩場もあるため注意して

歩かないといけません。それに、大きく曲線を描いているのではなく、何度も小さく曲がって

いるので、先が見えず少し不安になります。でも、所々に白いペンキで印がつけられています

ので、これを目印に進みます。

巻道が終わりに近づくと、左手から大天井岳から下ってくる道が合流します。そして

左下方に大天井ヒュッテの赤い屋根が見えます。小屋まではほんの一下りです。

8:15に大天井ヒュッテに到着。雨の中、良いペースで来れました。

小屋の土間のテーブルで休憩。この小屋は親切で中で休憩させてくれました。お礼にという

訳ではありませんが、コーヒーを注文して飲み、体を温めました。

相変わらず雨が降り続いています。もっとも晴れていてもここからは槍ヶ岳は見えません。

見るためには小屋の横にある「牛首の展望台」まで行かないといけません。もちろん今日は

行きません。

15分ほどで休憩を切り上げ、先に進みます。大天井岳の山頂へ行かなかったため、1時間

ほど短縮できたとはいえ、今日の宿の大槍ヒュッテまでまだ6時間かかります。

防水袋に入れてリュックの中。目に焼き付けて先を進みます。

ビックリ平と呼ばれる広場につきます。9:10。なぜビックリ平なのか?ネーミングを

した方に聞いてみたいものです。おそらくここからの絶景に驚くという意味だと思います。

大きな看板が目印になっています。

ビックリ平

ここからは、赤岩岳北峰まで右手に槍ヶ岳と北鎌尾根を見ながらの稜線の縦走路になります。

地図で見るとこの嘉作新道はほとんど平らな道になっていますが、現実はそんなことはありま

せん。アップダウンをいくつも繰り返します。(地図の等高線は1本当たり50m。50mの

アップダウンは現実きついです。ビルの場合は10階くらいに相当しますから。)

10:30に赤岩岳まで50mと書かれた看板の所に到着。この登山道は赤岩岳の山頂

には行かず、左側をトラバースしていきます。何かの間違いかなと思いますが、確認するすべ

はありません。

再び稜線の道に戻ると、今度は西岳に向かって緩やかな登りの道になります。最後に少し

下ってヒュッテ西岳に到着。11:00。今日はここで泊るか、先へ進むか思案のしどころ

です。雨はほとんど上がっていますが、霧雨というか細かい水滴があります。ここで昼食に

して、燕山荘で作ってもらったお弁当を食べます。外のベンチで昼食です。(実はこの小屋は

室内には入れて貰えませんでしたので。)食べながらどうしようか検討中です。

昼食の後に5分ほど休みます。ちなみに西岳の山頂はここから30分ほど離れたところに

ありますが、行く気はありませんのでパスします。

ここで久しぶりに他の登山客と会いました。そういえば大天井岳の分岐からずっと会っていません

でした。

2組が槍ヶ岳方面へ、単独行の方が槍ヶ岳から来たそうです。登山道の状況を聞いてみると問題

のある所はなったとの事ですし、天気も回復に向かっているようなので、先に進むことにしました。

11:25に出発。ここからいよいよ東鎌尾根の難路の始まりです。登山道が一変し、

岩のガレ場となった登山道は注意深く歩かないと危険です。

長い梯子が見えます。実は見えているのは上半分だけ。垂直に近い鋭角につけられている

ため、下が見えないのです。この後も梯子や鎖場が続き、気を抜けない危険個所が続きます。

落石を起こさないよう、注意して下って行きます。

12:30に水俣乗越えに到着。ほっと一息入れられます。緊張で時計を見る余裕もありません

でしたが、最後が約30分間の大難所でした。

ですが、噂に聞いた3段の大下り階段はありませんでした。もしかしたら場所を間違えて

いたのかも。

この水俣乗越からは槍沢に下るエスケープルートがあります。幸い今日は必要ありませんが、

悪天候の時は貴重な避難路です。

一息入れて出発です。ここから槍ヶ岳山荘まで今度は標高差700mの登りになります。

「水平な道があれば400mの登りで済んだのに。」という愚痴もここなら許してもらえる

でしょう。悪戦苦闘して下った分を登るのはつらいです。ですが、最初の30分の登りでバテ

バテです。そのあとも登りが続き、何度も休みながら喘ぎながら登ります。振り返ると、同じ

高さに昼食を食べた西岳ヒュッテが彼方に見えています。その手前には大きく下った乗越が

見えます。あそこからあんなにも下ってまた登ったのですね。

この東鎌尾根のルートは、10年ほど前の地震で壊滅的な被害を受け、再建されました。

そのためかなり歩きやすい道となっています。ですが、それでも鎖や梯子の続く岩稜の険路

です。安全第一で進みます。

突然、前方がなくなりました。まるで崖です。ここが「窓」と呼ばれる東鎌尾根の最難所

です。長い長い梯子がつけられています。怖くて下を見る気になりません。目の前だけを見て

ゆっくりと慎重に一歩一歩下ります。ここが噂の3段大下りでした。

3段の垂直に掛けられた梯子

ようやく下りきり、地面に足がついてほっとします。スリル満点の梯子段でした。

(その辺の絶叫マシンなど足元にも及ばないスリルが味わえます。)

ここからは難所はなくなりますが、相変わらずアップダウンが続きます。梯子の登りなどが

続きますが、道自体はそれほどきつくない尾根道が続きます。雨が上がり、ガスも少し晴れて

きて周りの景色が見えるようになってきました。振り返ると歩いてきた東鎌尾根がガスに煙ら

れてはいますが、何とか見えます。よくあそこを歩いてきたと自分でも感心します。

時刻は14:00になった所ですが、あまり時間も気にならなくなりました。もうヘロヘロです。

左手に氷河公園が見えます。同じくらいの高さですので、間もなく小屋に着くころだと思い

ます。岩をよじ登り、岩稜を巻いて進むと、ようやく槍の穂が見えました。もう間近まできて

いました。

ようやく見えた槍ヶ岳

7段連続の梯子を登り切り、岩の上に出るといきなり大槍ヒュッテの建物が目の前に見えました。

あそこが今夜の宿です。

大槍ヒュッテに14:30着。体が悲鳴を上げていますが、表銀座を走破した充実感でいっぱい

です。もし余裕があったら空荷で槍ヶ岳を往復しようと思っていましたが、さすがに無理。

今日はこのまま休憩します。

その槍ヶ岳の根元にある槍ヶ岳山荘までここから50分くらいです。行こうと思えば十分

いけたのですが、今日は土曜日、おそらく超が付く満員でしょう。布団1枚に2〜3名寝る

ことになるかも。

この大槍ヒュッテはほんの少し離れているだけですが、意外と空いています。今日も一人

布団1枚を確保できました。穴場です。

なっているようです。私たちが受付をしていた時も、いきなり8人が予約なしで泊りたいと申し込みに

来て断られていました。

軽くビールで乾杯。槍ヶ岳を見上げながらのビールは最高です。登山談議に花を咲かせながら

楽しいひと時となりました。槍を眺めながらのんびりと過ごそうと考えていましたが、疲れと

酔いが回り、夕食まで爆睡となりました。

この小屋の夕食は評判で楽しみにしていましたが、評判通りでおいしく、食後の夕焼けの

槍ヶ岳もまた最高でした。最後に天候に恵まれ、満足の一日となりました。

行程(3日目)

大槍ヒュッテ → 槍ヶ岳山荘 → 槍ヶ岳山頂往復 → 槍沢小屋 → 横尾山荘 → 上高地

40 55 240 85 180

朝4時半に起床。久しぶりに日の出と朝日の槍ヶ岳を楽しみました。今日は快晴のようです。

日の出 朝日を浴びる槍ヶ岳

穂高連邦

朝食を取り、荷物を玄関横の土間にデポさせてもらって6時に出発です。荷物を預かって

貰えて助かりました。これで槍ヶ岳山頂への往復が楽になります。往復3時間の予定です。

少し時間を遅らせたのには理由があります。槍ヶ岳の槍の穂に上るには梯子のある狭い

登山道を登らないといけません。そのため、夜明け前から朝一にかけて山荘に泊まった方が

列を作ってしまいます。そのため普通なら1時間で往復できるのに2時間以上かかることも

あるとか。それを避けるために7時頃山荘につくように考えて出発しました。

途中で2箇所可愛い梯子段を登りましたが、小屋から山荘まではきつい登りもなく、朝の

涼しさにも助けられ、快調に歩けます。ただ、体の疲れは残っていて2回ほど休まないと

足が動きませんでした。途中で左手下方に槍沢への下山者を見かけました。

約40分で山荘に到着。6:40。予想が当たりあまり混んでいません。少し休んで

を目指します。ロープで結び合った団体を見かけましたので、追い抜いて先に登ります。理由は、

おそらくこの団体は登山ツアーの方で初心者も含まれているため、後になると時間がかかりそうなので。

槍ヶ岳山荘前にて

山頂までは、岩場につけられた梯子と鎖場を登ります。かなり急な所なのですが、昨日の東鎌尾根

に比べると怖さを感じません。距離も短く、30分で山頂に到着です。7:10。

山頂からは素晴らしい眺望が広がっています。まさに360度の大展望です。少し雲がかかって

いますがそんなことは問題ではありません。「ここへ来たんだ。」という感動がこみ上げてきます。

表銀座を縦走しました。この山頂が終点です。その余韻に浸りたいのですが、悲しい現実があります。

それは山頂が渋滞で満員だということ。山頂の祠の前で写真を撮る為に列ができています。私達も

その列に並び記念写真を撮ります。

山頂にて

写真を撮った後、もう位置をぐるりと景色を見渡し、下山開始です。ところが今度は下山路が混んで

います。5人ほど下りの階段で並んでいます。待つ間も景色を眺めていましたので、気にはなりません

でしたが、人気と引き換えなので仕方ありませんが、混雑は大変ですね。

下りは快調に降りられ、山荘に7:35着。ゆっくり休もうと思っていたのですが、ところがここで意外な

ことが発生。それは虫の大群が舞っています。ものすごい数です。多分蜻蛉の種類だと思いますが、

こんな高いところのいるのですね。

虫に追われた訳ではありませんが、ヒュッテに引き返します。帰り道は早く8:15に到着。アッと

言う間にガスが上がってきて、槍の穂先が見えなくなっていました。1時間前とは状況が一変しています。

良いタイミングで登れました。昨日、一昨日と天候に恵まれなかったのに頑張りましたから、天気の

神様が今日は助けてくれたのでしょう。

ここで今日の予定を再度確認します。計画では今日は横尾山荘か徳澤園で泊るつもりでしたが、

明日はまた雨の予報です。そのため、今日中に上高地まで進み、松本か穂高で泊ろうという事に

なりました。現時刻から計算すると15時くらいには上高地に着いて、日暮前には松本へ行けると

思います。

荷物を背負い、下山開始です。8:25発。小屋から槍沢の登山道まで急斜面につけられた九十九

折れの道を下ります。ハクサンシャジンという花の群生があります。非常に珍しいのだそうです。

お花畑

その下にはトリカブトなどの様々な花が咲いています。少し時期が遅いかと思いましたが、十分な花を

楽しめました。

30分で「坊主岩」の立て看板のある所で合流。ここで一休み。どんどん人が登ってきます。下から

槍沢ヒュッテや横尾山荘に泊まった方たちでしょう。大きなリュックを背負った方や、軽装の方、それ

ぞれです。

今日は下りと横歩きのみ、楽なはずですが、疲れた足には堪えます。槍ヶ岳の山頂から横尾山荘

まで12km、そこから上高地まで11km。平地でも結構長いのですが、この山道はハードな旅です。

少し下った所に「水沢」という水場があります。ここで靴を脱いで足の指に絆創膏を張ります。爪が

隣の足に食い込んでいていたくなっていて治療したのですが、血がにじんでいました。

40分ほどで分岐点に到着。ここを(下から上に向かって)左に曲がると氷河公園に1時間

かからずに行けます。

分岐から20分ほどで傾斜が緩くなり、疲れた足には朗報です。前方に大きな雪渓が

あります。この時期にこんな大きな雪渓があるとは思いませんでした。(この下にも併せて

3つの大きな雪渓がありました。)10:20に雪渓の横に着き休憩です。

ところがこの雪渓の上を歩いている方がいます。この時期の雪渓は下方が溶けていて脆く

陥没して落ちたらどうするのか?先にも書きましたが、常識を知らない方が増えてきています。

ひたすら槍沢ロッジへと向かいます。ところがなかなか着きません。それどころか水俣乗越

からの下山口にも着きません。以前来た時の記憶もあいまいになっていて、首をひねりながら

歩きます。

ようやく、水俣乗越からの下山道との合流点に到着。10:35。もし昨日天気が大きく崩れ

るようでしたら、エスケープルートとしてこの道を使うつもりでした。その時に、東鎌尾根

の道が難路のためここに降りて来て、この槍沢の登山道を登り返そうかなどと話しましたが、

とんでもない話でした。ここまで下りてきて、ここから登り返すなどとてもできなかったと

思います。

この先に建物が見えています。あそこが槍沢ロッジでしょう。すぐ先のように見えます。あと一頑張り

です。

ところがこれが大間違い。これはテント場のある赤沢岩小屋に新しい小屋を造っているところでした。

「槍沢ロッジまで0.9km」の看板があります。ため息が出ます。ですが歩かねば永遠に着きません。

頑張ります。

槍沢ロッジに11:25に到着。思ったよりも時間がかかってしまいました。朝食が早

かったせいもあり、おなかが空いています。ここで昼食に決めました。3人ともメニューから

カレーライスを選択。美味しくいただきました。

食後に5分程休憩して再び歩き始めます。ここまで予定を1時間弱オーバーしており、

先を急ぎます。11:45発。

横尾山荘までの下りは問題なく、一の俣沢の橋のたもとで休止。2日間雨でしたが、

沢の水は濁っておらず、水量も変わりません。ここから横尾山荘までは1時間ほど、道も

水平になり、歩き易くなります。

横尾山荘に着き、一休みです。13:10。疲れてペースを上げるのはとても無理です。

上高地まではまだあと11km、平地とはいえ辛い距離です。「この距離が無ければ穂高

や槍も登り易いのに。」といつも思うのですが。

山荘でバスの時間を確かめます。16:00丁度のバスがありますので、何とか乗りたいものです。

1時間で何とか徳沢へ。ここは小休止だけの予定でしたが、私のおなかの調子が良くなく

トイレタイム。時間をロスしてしまいました。先を急ぎます。横のキャンプ場にテントが

3張りありました。さすがににぎわっています。

明神に到着し、ここでも一休み。上高地のバスターミナルまで約1時間。もう一頑張りです。

ですが、すでに時刻は15:15。16時のバスは無理でしょう。走れば間に合うかもしれ

ませんが、疲れ果てたこの足では無理。あきらめてその次のバスにします。

上高地の一角にある小梨平というキャンプ場に到着。15:50になっています。ここから

かつぱ橋を越えてバスターミナルへ10分では無理。次のバスに決めてゆっくり歩きます。

かっぱ橋周辺は混雑しています。でも夏の最盛期に比べるとやはり少ないですね。あと

1月経つと今度は紅葉の時期になり、また混みます。

16:10にバスターミナルに着いて切符売場へ直行。何と16:00のバスが遅れていて乗ることが

できました。バスに乗り、松本電鉄の新島々駅へ。ここまでは幸運に恵まれていたのですが、この後

事件が。上高地から松本に向かう途中の道路で交通事故が。バイクと自動車の衝突事故があった

模様で30分以上車が動きません。結局、駅に着いたのは17:45。大幅に遅れました。(もっとも後の

バスも同じように遅れたでしょうから、このバスに乗れたことは幸運でした。

この後は登山と関係ないので省略しますが、真っ暗になってから穂高駅に到着。何とか宿を見つけ

ました。当然食事はないので、夕食に懐かしい「勝美庵」というお店に立ち寄りました。(とんかつと

イワシ料理のお店で以前、スキーの帰りによく立ち寄ったお店に偶然来ました。)

宿も立派なところで、温泉は大きな露天風呂もあり、ゆっくりと入浴して汗と疲れを流しました。

行程(4日目)

宿 → 自宅

本日は車での移動のみ。昨日温泉に浸かったせいか、体の疲れと痛みも心なしか軽いようです。

無理をして下界まで下りてきて正解でした。

朝食も豪華でおいしく、満腹になり、帰路に着きました。

今回は、久しぶりの縦走で楽しい登山でした。前半は悪かった天気も何とか回復してくれました。

燕岳・槍ヶ岳ともに単独で登っても充分楽しい山ですが、縦走してみると違った味わいがあります。

今回は駄目でしたが、縦走路の途中からの槍と穂高の眺めは素晴らしいものです。裏銀座の山々

も見ることができます。良い山小屋がありますので、縦走を計画しても泊まる所には困りません。

また、他の山への縦走も良いコースがありますのでいろいろ計画できます。今回は8月でしたが、

秋の紅葉も見事で、夏の暑さが苦手な方は、そちらが良いかもしれません。ただ、大人気のコース

なので、夏・秋共にシーズン中はかなり混みますのでその覚悟はしてください。

でも、北アルプスでも屈指の人気を誇る山です。縦走をやってみたいという方にはぜひお勧めしたい

所です。タクシーを利用すれば縦走もそれほど難しくありません。一度チャレンジしてみてください。