2013.9.27(金)〜29(日) 晴

蝶ケ岳・常念岳 (長野県)

2,677m・2,857m

参加メンバー YUMIYA YAMAGUCHIさん YONEYAMAさん

MATSUBARAさん 計4名

9月も下旬となり、猛暑と残暑の夏がようやく終わり、秋の気配が街に漂って来ました。山は1か月

季節が早いので、少し早いか?とは思いましたが、紅葉登山を計画しました。

3,000m級の山はそろそろ雪の心配もしないといけないので、少し標高の低めの山で、紅葉が

期待できる山ということで、蝶ケ岳から常念岳へのミニ縦走ルートを歩く事にしました。

実は、私が初めて登ったアルプスの山は、この蝶ケ岳です。山頂から見た穂高に感動したのを

今でも覚えています。あれからもう三十年が経ちました。月日の経つのは早いものです。と感慨に

浸りながらの山行きとなりました。

行程(1日目)

三股登山口 → 力水 → まめうち平 → 最終ベンチ → 分岐点 → 蝶ケ岳ヒュッテ

30 75 135 25 15

岐阜羽島駅を7:05スタート。名神から中央道に、そして長野道と走ります。今日はなぜか道が

混んでいます。おかげで、安曇野ICに到着したのが9:35。そこから明日泊る「農家民宿ごぼーでん」

の駐車場に9:45着。ここでMATSUBARAさんが合流して登山口へ。

実は、登山口への烏川林道が数年前の崩落事故の復旧工事のため、時間通行止になっていて、

10:00〜10:30の間に通過しないといけません。予定より遅れてしまったのでいささか焦りました。

急いで現地へ向かい、無事に通過して登山口へ。10:20に三股登山口の駐車場に到着。この

駐車場は70台ほど停められる大きなもので、立派なトイレもあります。金曜日のせいか、意外と

空いています。停まっているのは20台位でしょうか?山小屋も空いていてくれるとよいのですが。

それにしても今日は良い天気です。天気予報では明日も晴。来る途中で山の稜線がくっきりと見え

ていました。山頂からの眺めが期待できそうです。

準備をして出発です。時間は10:35。ここから今夜の宿の蝶ケ岳ヒュッテまで標高差約1,300m、

約4時間半の登りが始まります。15時過ぎまでには着きたいものです。日没が早くなっていますので。

駐車場の一番奥のゲートの脇を抜け、最初は林道を800m程、約10分で歩き、三股登山

相談所の建物とトイレがある広場に到着。(建物は無人でした。登山届はメールで出してあります

ので)素通りして先に進みます。

ここからまず小さな鉄製の橋を渡り、本沢の流れの横の登山道を歩きます。すぐに分岐点があり

ます。ここを右に進むと常念岳へと向かいます。明日、この道を降りてきます。

しばらくは水平に近い道です。15分程歩くと、今度は立派なつり橋を渡ります。つり橋の下を音を

立ててかなりの水量が流れています。

橋を渡ったところから、本格的な登山道となり、10分程で「力水」という最後の水場に着きます。

時刻は11:07。今日はしっかり水を持ってきていますので、軽く喉を潤しただけで先を進みます。

今日は天気は良いのですが、気温は低いです。吐く息が白くなります。ですが、流石に汗が

にじんできたので上着を脱ぎます。

水場から5分程登った所に、「ゴジラのような木」と書かれた切株がありました。確かによく似て

います。ですが、ゴジラより恐竜の方がよいと思います。

ゴジラのような木

斜度が少しづつ増してきて、大きく左に90度曲がると、間もなく急登が始まります。30分程で傾斜

が緩くなったと安心したら、また急登。今度は山腹を巻くように折り返しながら1時間ほど登り続け

ました。以前来た時は、もう少し急坂だったような記憶がありますが、意外と楽に登れました。

この付近は木立が生い茂り展望がありません。ただ、木立の途切れたところでは、常念岳が

見えます。見上げるような高さで、まだまだ登らないといけない事が判ります。

常念岳

再び傾斜が緩くなり、まめうち平に到着しました。12:20。看板があり、「標高1,900m 蝶ヶ岳

ヒュッテまで3,9km」と案内されています。やっと半分弱登りました。このあたりは原生林が美しく、

緑豊かです。倒木に苔が張り付き、苔むした岩もあり、北アルプスでは珍しい風景のある所です。

(八ヶ岳を連想します)倒木のベンチがありますので、ほとんどの方がここで休憩します。私たちも

同じです。少し早いですが、ここで昼食にしました。

まめうち平

食事とその後のひと休みで15分程休憩。腰を上げて出発。また急斜面の登りが始まります。

12:50に「標高2,000m地点」に到着。特に何もないので一休みしただけで先に進みます。

ここからも常念岳が見えます。角度が少し変わり、標高が上がってきたと感じます。

標高2,000m地点からの常念岳

段々と傾斜が増して登りがきつくなってきました。先ほど「以前来た時より楽だ。」と書きましたが、

やはりそんなことはなく、きつくなってきました。

登山道の横にベンチがあり、看板もあるのですが、文字が剥げていて「○○ベンチ」としか読め

ません。時間的に最終ベンチではないはずですので、多分「第一ベンチ」ではないかと思います。

時刻は13:55。ここでも一休みです。

ベンチの所の横の白樺の木やダケカンバでしょうか?僅かに色づいています。やっと数日前から

冷え込みが始まったのですが、今年はまだ紅葉には早かったようです。

しばらく平坦な道が続きます。周りを見る余裕ができたため、樹間から常念岳を撮ります。

○○ベンチ上部からの常念岳

10分ほど進んだ辺りから、登山道が最も急坂となります。九十九折れの道を何度も折り返し

ながら登ります。久しぶりに足が上がらないほど疲れました。30年前は軽く登れたのですが。

小さなベンチがあり、ここが「最終ベンチ」です。14:35着。標高2,500mの標識があります。

「蝶ヶ岳ヒュッテまで0.9km」と書かれており、あと一息です。周りはナナカマドとダケカンバの木に

囲まれています。

最盛期なら紅葉が素晴らしい所ですが、今日はまだ早すぎたようです。僅かにナナカマドの実が

赤く色づいていました。

最終ベンチ ナナカマドの実

やがて森林限界を超え、見晴らしの良いところに来ました。案内標識があり、大滝山への分岐点

に到着です。15:00。ここを左に進むと、大滝山を越えて徳本峠まで続くルートになります。

大滝山への分岐点

分岐の少し先は、登山道の周りに大きなお花畑が広がっています。夏なら素晴らしい花々が

百花繚乱と見られたのでしょう。花と山頂からの景色を見るためだけにこの山に登る人も多いと

聞きます。残念ながら、さすがに9月下旬のこの時期では無理。僅かにリンドウ系の花がいくつか

咲いているだけでした。(コバイケイソウやアザミの残骸が無残な姿を晒していました。)

お花畑跡を過ぎて少し登ると、ハイマツの中の道になります。5分程で山頂部の平らな場所に出ます。

(蝶ヶ岳は山頂部が平らです。)すぐ先に蝶ヶ岳ヒュッテが見えています。その向こうに槍ヶ岳を

はじめとする穂高連峰が・・。素晴らしい景色が広がっています。疲れが吹き飛びます。

また分岐があり、こちらを左手に進むと、長壁尾根を下り、上高地側の徳沢に降ります。

ひと歩きで蝶ケ岳ヒュッテに到着しました。15:15。

蝶ケ岳ヒュッテと常念岳

景色は後の楽しみにして、まずは宿泊の手続きをします。この小屋は人気のある小屋で、特に

紅葉の時期は混んでいるのですが、金曜日のせいか、空いていました。

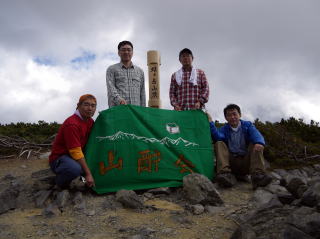

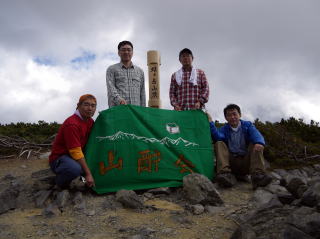

荷物を置き、夕食までのわずかな時間ですが、まずは山頂へ。夕暮れが近づいたせいか、

気温が下がり、外へ出るとかなり寒いです。油断して薄着でしたので震えながらの記念写真と

なりました。)

蝶ケ岳山頂にて

夕闇が迫り、寒くなってきましたので、小屋に引き上げます。荷物を部屋に運び、宴に入ります。

さすがに外では無理なので、建物内のテーブル席で軽く1杯です。寒さのせいか、ビールがあまり

喉を通りませんでしたが、話に花が咲き、楽しいひと時となりました。

夕食の時間となり、美味しくいただきました。食堂には50名ほどしかいません。自炊の方もいる

のでしょうが、今日は空いています。金曜日に登って正解でした。

余談ですが、この小屋には20数年ぶりに来たのですが、すっかり変わっていました。(当たり前

かもしれませんが。)

夕食後に部屋に戻り、横になっていたら、いつの間にか眠ってしまい、気がついたら20時を

回っていました。危うく、楽しみにしていた、穂高の夜景を見逃すところでした。慌てて起きて外へ

出ます。

ところが、外は真っ白な世界。ガスが上ってきていて何も見えません。楽しみにしていた夜景は

はかなく夢と消えました。どおりで誰も外にいないわけです。空の星も見えませんでした。

部屋に戻り、布団にもぐりこんで就寝。

行程(2日目)

蝶ガ岳ヒュッテ → 蝶ガ岳山頂 → 蝶鑓 → 常念岳 → 前常念岳 → 三股登山口

20 10 195 60 240

朝5:10に起床して外に出ます。今日も素晴らしい天気です。絶妙のタイミングで日の出に間に合い

ました。雲海も見事です。(実は4時頃から出発する人がいて、ガタガタうるさくて何度も起こされ、

よく眠れませんでした。)危うく寝過すところでした。

日の出 富士山

久しぶりの日の出です。その横には富士山が顔を出しています。美しい姿です。山麓から眺める

富士山もよいですが、こうして他の山の山頂から眺める富士山も格別です。ここまで登らないと

見えない姿でもありますので。

反対側では穂高が朝焼けに輝いています。モルゲンロードで山頂が赤く染まっています。こちらも

素晴らしい眺めです。下の写真の通り、御嶽山から槍ヶ岳まで、一望です。

御嶽山・乗鞍岳・霞沢岳

明神岳・前穂高岳・奥穂高岳・北穂高岳・大キレット・南岳・大喰岳・槍ヶ岳

今日は小屋で朝食を済ませ、6:35に出発。さすがにこの時期は朝早いと寒いです。ジャケットを

羽織り、出発です。今回は、もう1泊山麓の宿で泊る計画を立てましたので、ゆっくりできます。

余談ですが、小屋の水タンクの水が凍っていました。(まだ9月なのに・・。)

氷水

まずは蝶ヶ岳山頂に向かいます。「昨日行ったのでは」とごもっともなご指摘を受けるかもしれませんが、

実は蝶ヶ岳の山頂は、以前はこれから向かう三角点の所で2,664mだったのですが、現在では、昨日

行った2,677mの地点に変わったそうです。

縦走路からは素晴らしい眺めが広がっています。西方向は南から、御嶽山、乗鞍岳、霞沢岳、焼岳

穂高連峰、槍ヶ岳。その先は双六岳、鷲羽岳、水晶岳、野口五郎岳。東方向は北から北信五岳、

浅間山、八ヶ岳、富士山、南アルプス、中央アルプスと、まさに絶景です。壮大な景色に圧倒されます。

進行方向には常念岳が見えています。秋の澄んだ空気が素晴らしい景色を見せてくれました。

ヒュッテから20分程で到着。前回来た時は看板があったと記憶しているのですが、今日はなく、

三角点の近くの岩にペンキで「頂上」と書かれています。6:55着。

こちらの山頂はピークがなく、丘のような感じです。三角点がなければどこが山頂かわかりません。

でも眺望は最高。ここからの槍や穂高の眺めは、岩壁の迫力と緑と白の色のコントラストの美しさが

調和した素晴らしいものです。山頂地点の論議はともかく、この景色は素晴らしいです。左手に穂高

の山並みが続き、この景色を4時間近く眺めながら歩きます。

7:10に「蝶槍」の看板のあるピークに到着。ここから下りです。軽く100mは下ります。せっかく

登った分を下るのはもったいない限りです。

登った分どころかさらに下り、ハイマツが広がる尾根の下部に到着。さらに樹林帯に入って鞍部まで

降り切ると2,400m位まで下がりました。7:35。山頂地点から200mも下がったことになります。

本当に「もったいない」です。常念岳の山頂へは400m登り返さないといけないことになります。こちらは

「きつい」です。

樹林帯を抜けると草原に出ます。その中を下っていくと小さな池があります。この時期なのに結構

水があり、湿地が広がっています。登山道は湿地を回り込むように進み、再び樹林帯の中を上下

しながら歩きます。7:52。

樹林帯を抜けるとまた草原になっており、ひと登りで2,592mピークに到着。8:02。ここが常念岳

と蝶ケ岳の中間点にあたります。正面に常念岳が大きくそびえ、迫力満点です。

ここからは、降って登っての繰り返しの道のりです。一旦降りきった所から登り返すのは堪えます。

これが登山だとわかっていても、きついです。昨日の疲れとも相まって、足が上がりません。8:50に

二つ目のピークに到着です。

ピークから下るとまた樹林帯の中に入ります。日差しが遮られ、涼しくて助かります。今日は天気が

最高で、「雲一つない空」という言葉がぴったりです。

樹林帯を抜けると、いよいよ常念岳への登りが始まります。山頂まで砂混じりの道を上ります。

上り始めはゆったりしていますが、段々と急坂となります。ひたすら登るのみ。全員無言で一歩一歩

足を運びます。特に山頂手前の30分は本当にきついです。何度も休みながら登ります。

途中の岩場に黒豆の木があり、実が生っていました。(ブルーベリーによく似ているので私は勝手

にブラックベリーと名付けていますが、浅間ベリーとも呼ばれているようです。)

最後の急登を登りきると標高2,857mの常念岳山頂に到着です。10:25。本当に疲れました。

でもその疲れを吹き飛ばすものがあります。山頂からは360度の大展望が広がります。山頂に

展望方位盤があり、それを見ながら山々を眺めます。(山の名前は省略です。)素晴らしいの一言に

尽きます。いや、言葉が出ません。これだけ素晴らしい眺めはなかなか見られません。時間を忘れて

しまいます。 雲もなく最高の秋晴れの天気です。

常念岳山頂

穂高連邦 槍ヶ岳

横通岳・大天井岳・燕岳

ここで食事にします。ヒュッテで作ってもらったお弁当を食べます。この景色を見ながら食べる

食事は最高です。

食後の紅茶を飲み、もう一度景色を眺めます。去りがたいのですが、いつまでもいるわけには

いかず、後ろ髪を何百本も引かれながら下山します。11:05。

下方に常念小屋の赤い屋根が見えます。常念小屋は常念乗越の長野県側に建っており、以前

に何度か泊りましたが、良い雰囲気の小屋です。設備もよく、登山者に人気があります。そのため

シーズン中は満員になることも多いそうです。

でも今日は小屋まで行きません。途中の8合目にある分岐点で右に進みます。実は、常念小屋

から前常念岳への登山道が廃道となり、小屋まで下りるとまたここまで登り返さないといけなくなって

しまいました。そのため、ここから前常念岳への道を進みます。

分岐点の所に看板があり、「ここから三股登山口までの道は、急斜面の危険な道で、水場がなく

初心者は通らないように。」と書かれています。以前通った時にはなかったように思うのですが、何せ

20年ぶりなので正直覚えていません。

あれこれ考えていても仕方ないので、先を進みます。少し下ったところで、黒豆の木が赤く色づい

ていました

もっと赤かったのですが

最初はなだらかな下りの道でしたが、途中から大きな岩の上を歩く道となり、歩き難くて大変でした。

1時間ほどで前常念岳に到着。12:05。

休憩の後、登山口までの大下りにかかります。

実はここからがさらに大変な道でした。勾配がきつくなり、山口県の秋吉台のカルスト台地を彷彿

させる、白い大きな岩の間を抜ける、滑りやすい砂礫のザレ場の道です。

ズルズル滑るため、踏ん張りがきかず、余計に疲れます。段差もあり、歩き難い道が続きます。

ようやく斜面を下りきり、樹林帯の中の道になります。12:43。いやはやものすごい急傾斜の難路

でした。

この後、20分程緩やかな道が続き、ホッと一息です。13:40に「標準点槽跡」に到着。地図に

よると、ここから登山口まで2時間となっています。ですが、今日は林道が17時まで通行止です。

慌てて降りる必要はなく、ゆっくり休みながら降りる事にします。(足も疲れていますので。)

ホッとしたのも束の間、今度は九十九折れの急降下の道が始めります。ひたすら下り続ける道で、

疲れた足には堪えます。林の中の道は、当然景色はなく、黙々と下るのみ。

途中から、所々周りの木が色づいています。しかし、疲れ切った体では楽しむ余裕がありません。

何度も休みながら、必死で下ります。

はるか下から川の流れの音が聞こえてきますが、まだまだ遠いです。

こんな道が2時間近く続き、まさに疲労困憊です。沢音が近づいてきて、ようやく下りきったと感じ

ます。

分岐点に到着。ここは昨日通った蝶ケ岳への登山道の迂廻路です。ここから登山口まであと数分

くらいでしょうか。あと一息です。

と思ったら、なかなか着きません。迂廻路というからわずかな距離かと思いましたが甘かったです。

かなりの距離を下り、ようやく合流点に到着。昨日渡った鉄橋があります。すぐ先に登山相談所の

ある広場が見えます。15:50に到着。膝が「ヘヘヘヘヘ」と声をあげて笑っています。本当にきつ

かったです。以前来た時に通ったはずですが、これほどきつくは感じませんでした。年かな?

常念岳山頂からここまで約5時間。休憩が多かったせいでしょうか、意外と時間がかかりました。

林道を歩き、なんとか三股登山口までたどり着きました。16:10着。本日の歩行時間は約9時間。

横移動と下りがほとんどと思っていましたが、アップダウンが多く、下りは急降下の大下り。正直

きつかったです。久々に両足がパンパンです。この道はきついです。常念岳に登るときは、この道

ではなく一ノ沢登山口からのルートで登った方が遥かに楽ですので、そちらをお勧めします。

車に戻り、荷物を積んで、今夜の宿に向かいます。幸いなことに工事は早めに終了したらしく、

予定より早く通れました。

宿に着き、早速入浴。今日は宿に到着したのが遅かったので、宴会はなし。夕食時に軽く一杯。

この宿の夕食はバイキングでしたが、種類も味もよく、お腹一杯になりました。

疲れ果てたため、夕食を食べた後は、1時間ほどで爆睡モードに入りました。

行程(3日目)

宿 → 安曇野IC → 岐阜羽島駅

朝起きたら腰と足が悲鳴を上げています。久々の筋肉痛です。やはり昨日の下り坂が堪えました。

少しでも体をほぐそうと、朝風呂につかりました。窓から山並みが見えます。昨日歩いた蝶ヶ岳から

常念岳への稜線も見えています。天候に恵まれ素晴らしい山歩きができました。その代償がこの

筋肉痛ですが、仕方ありません。早く治るように祈るだけです。

蝶ヶ岳から常念岳への稜線

ゆっくりと朝食を済ませ、帰路に着きました。最終日は車で帰るだけ。こうした行程を組むと楽です。

今回は、紅葉には少し早かったですが、2日間天候に恵まれ、素晴らしい景色を楽しめた登山と

なりました。

常念岳・蝶ガ岳は、どちらも単独で登っても楽しい山です。もちろん、縦走ですればさらに申し分

ありません。

特に、両山の山頂と、稜線上からの槍と穂高の眺めは素晴らしいものです。夏ならお花畑、秋の

紅葉は見事の一言です。

初めてアルプスに登るという方にはぜひお勧めしたい山です。又、どちらの山も9時間で往復

出来ますので日帰りも可能ですが、(常念岳単独の場合は一ノ沢登山口からの往復が楽です。)

良い山小屋ですので、泊まることをお勧めします。

ただ、人気があるコースなのでシーズン中はかなり混んでいるようです。特にどちらの駐車場も

すぐ満車になるそうなので、週末の場合は、タクシーを利用したほうが良いでしょう。

もう一つ、本文にも書いた通り、三股から常念岳のルートは、初心者だけでの場合はやめた方が

よいと思います。