登山口 → 藤内小屋 → 五合目 → 国見峠 → 山頂 → 藤内小屋 → 登山口

30 30 60 15 90 20

東名阪道の四日市ICで降り、鈴鹿スカイラインへ。今日は高速道が渋滞しておらず、快調に走れ、

待ち合わせ場所に早く着きすぎてしまいました。天気は快晴ですが、雲が流れていて、上空は風が

強そうです。昨夜は1時間ほど雨が降りましたので、山頂付近に積雪があるのではと心配して

いましたが、ここから見る限りではその心配はなさそうです。

程なく、MORIGUCHIさんと初参加のMIYAZAKIさんが合流。私の車に乗り合わせて登山口に

向かいます。今回は、直前に不参加の方があったため、4名での登山となりました。

北谷橋の先のトンネルの手前の駐車場に何とか停めますが、もう満車状態です。この時期なので

あまり登山者はいないのではと思って来ましたが、甘かったです。

このスカイラインは、2008年の豪雨で土砂崩れや落石があり、昨年まで閉鎖されていました。

特に滋賀県側がひどかったようです。この道も、まもなく冬季閉鎖に入り、通れなくなります。

準備をして9:15に出発です。

登山道からすぐに鉄製の橋を3つ渡ります。その先の道は良く踏まれており、歩きやすい道です。

10分程で、分岐に到着。看板があり、「日向小屋近道」と書かれています。近道という言葉にひかれ、

右に進みむと道路に出てしまいます。実はこの辺りも土砂崩れで大変な被害が出ました。堰堤などを

作るため、この道路が作られたようです。

対岸の高台に建て直された日向小屋があります。当然ですが真新しい小屋です。ここは、以前は

登山口から15分足らずで来れる場所ですが、周りを木立に囲まれていて、山中の趣があり、意外と

面白いところでした。ですが、今ではすぐ近くに巨大な堰堤ができ、道路もあります。仕方のないこと

ですが、雰囲気は台無しになってしまいました。

以前は、建物の横に登山道があったのですが、新しい小屋は対岸の上、立ち寄らずに先に進み

ます。大きな堰堤の中をくぐり、大きな岩の転がっているところを登ります。この辺りも以前は普通の

河原だったんですが、1トン位ありそうな巨岩がいくつも転がる景色に変わってしまいました。

ここで道を間違えてしまいましたが、幸い、すぐに気付いて戻りました。(5分程ロスしました。)

3回ほど渓流を渡り、雑木林を抜けると藤内小屋に着きます。9:50。こちらの小屋も建て直され

ていています。本当に良かったです。街の中と違い、山の中の小屋を建て直すのは本当に大変

だったと思います。ここに来るまでの道も、以前とは違っていました。土石流の爪痕が残り、山肌が

崩れていたり、大きな岩がいくつも転がっていました。

地球温暖化などが理由だといわれていますが、最近、集中豪雨や台風が多く、雨の量も異常です。

登山は自然との戦いでもありますが、登山道や山小屋がなくなってしまっては、登山自体ができなく

なくなってしまいます。

小屋の前の広場で小休止です。ベンチや机・椅子が置かれていて、一休みに丁度良いです。

一角に「モンベルハウス」の看板がある小屋も建てられています。この藤内小屋の再建にはモンベル

も助力したそうです。

この小屋に泊まってみるのも一興です。登山口から30分で山中の気分が十分味わえます。

一休みの後、先を進みます。小屋のすぐ先で国見尾根のコースが右に分かれています。今日は、

このまま直進して裏道を登ります。「ウサギの耳」と呼ばれる鎖場がありますが、大したことはあり

ません。五合目の看板がある所に10:15に到着。ちょうど登山口から1時間登りました。

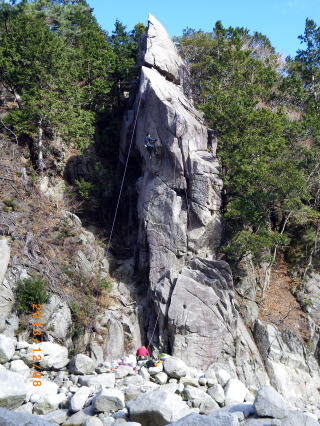

少し登った所でロッククライミングの練習をしていました。この先の藤内壁は有名な岩場ですが、

ここは30m位の小さな岩場です。

岩場

間もなく藤内壁の下に到着。垂直に切り立った藤内壁が圧倒的な迫力でそびえたっています。

迫力十分の眺めです。ちょうど10人程のクライマーが登る準備をしています。ここは有名なロック

クライミングの練習場です。ヘルメットやベルトをつけた完全装備です。素人が登れるところでは

ありません。先ほどの藤内小屋は、ここでのロッククライミングをされる方が多く泊るそうです。

ここから林の中に入り、景色がなくなります。黙々と登るだけです。

30分程で樹林帯を抜けると、両側が切り立った谷間の道になります。渓流の左岸の山腹に沿って

登ります。山腹にいくつもの流れがあります。鈴鹿は水に恵まれた山です。

時刻は10:45になり、歩き始めて1時間半が過ぎました。この辺りから登山道周りに雪が目立ち

始めました。1cmは積もっていませんが、かなり白くなっています。

積雪の登山道

振り返ると伊勢湾が見えています。ここまでは林の中や谷間の道でしたので、風はほとんどあり

ませんでしたが、上空は雲が早く動いているので、風があります。そのお陰で霞やガスがないので

遠くまで見えます。

正面が開けています。あそこが国見峠でしょうか?それほど距離がありません。随分早く登って

きたような気がします。それに、もう少し急なところがあった気がするのですが・・。

国見峠に到着。11:15。ここは十字路になっていて、右に進むと国見岳、左に進むと御在所岳に

行けます。まっすぐ進むと滋賀県の愛知川に下ります。(ただし、道は廃道に近いそうなので、行か

ない方がよいそうです。)右手に進み、国見岳に向かいます。ここから20分程です。

ここから稜線の道となり、ほとんど水平に近い道になります。積雪量も増え、1cm近く積もっています。

幸い気温がそれほど低くないので、凍ってはおらず、アイゼンがなくても大丈夫です。

途中に分岐があり、左手に進むと石門と呼ばれる大岩があります。二つの大岩の上にもう一つの

大岩が乗り、門のようになっており、その間をくぐれます。なかなか面白いですね。若い二人は大岩

の上に上がっています。私にはそんな気力もありません。

石門

分岐に戻ってから5分かからずに国見岳の山頂へ到着。11:30。2時間15分で登頂しました。

大きな岩があり、狭い山頂です。案内書には展望がないと記載されていましたが、大岩の上から

は、見事な眺めが広がっています。標柱の所で記念写真を撮り、眺めを楽しみます。

国見岳山頂

今日は風が強くて寒いのですが、そのせいで景色は最高です。伊勢湾は勿論、知多半島まで

見渡せます。北方向は御池岳や伊吹山、そして琵琶湖も見えます。南方向はすぐ隣に御在所岳

の山頂部と鎌ガ岳が頭をのぞかせています。

鈴鹿北部 御在所岳山頂

素晴らしい景色です。が寒い。北風が吹き付け、体が冷えます。とても食事などできません。

お昼は後回しにして、下山し、どこか途中で食べることにします。

帰りは国見尾根の道を降りることにして下山開始。11:45。石門への分岐の手前で左に降りる道が

あります。ここから下ります。少し下った所から急坂になります。雪も残っていて滑り、危険です。

登山道の周りの木を掴んで下ります。そういえば前回はこの国見尾根を登り、裏道を降りたのでした。

完全に記憶がおかしくなっていました。

途中、シロヤシオの林を抜けます。もちろん花は咲いておらず、枯れ木のみです。春だと白色や

赤色の花が楽しめるのですが。

この道を選んだのは失敗でした。尾根道なのでまともに風を受けてしまいます。寒さと急坂に苦しめ

られながら必死で急坂を下ります。この道は、下りに使わない方がない方が良いでしょう。

正面に天狗岩と呼ばれる奇岩が見えます。(私は獅子岩と呼んだ方が良いと思うのですが。)

いくつもの岩が人工的に置かれてように整然と積み重なっています。

天狗岩を越えると、またやせ尾根を注意して下ります。きつい坂です。やがてゆるぎ岩に着きます。

岩陰で少し休憩しますが、風が強く寒くてたまりません。

ゆるぎ岩を超えると、やがて雑木林に入り傾斜が緩くなります。10分程降った所に広い所があり

ましたので遅い昼食にします。林の中で風もなく、ゆっくりできます。おにぎりのみを頬張ります。

簡単な食事を済ませ、先を進みます。15分程で沢に出ます。13:00。登りに使った裏道と合流

します。藤内小屋はすぐ先です。急坂だったので、当たり前ですが、結果として早く降れました。

膝がガクガクです。実はこのところ膝の裏側、裏十字靭帯が腫れていて、時々痛みが走ります。

早く治さないといけません。これも年のせいでしょうか。

河原に出るとまもなく藤内小屋。13:15着。トイレをお借りして(ちゃんと100円を払いました。)

小屋の広場で最後の休憩。よく見ると、小屋の一部はまだ工事中でした。

10分程休憩して出発。あとは車に戻るだけです。

小屋から20分程で車に戻りました。帰路は2時間で下山しました。時刻はまだ13:50です。

荷物を積んで出発。途中、片倉温泉で温泉につかり、疲れを癒します。この温泉は、2年ほど前に

この場所に移動してリニューアルオープンしました。温泉のほかにレストランや、売店もあります。

大きな駐車場が満車です。人気があります。(TVでも何度か取り上げられています。)

温泉もよく、値段も600円と手ごろです。こうした日帰り温泉が多くできていますので、山帰りに

入浴できて助かります。

汗と疲れを流し、帰路に着きました。