富士山

たんざわざん・りょうかみさん・あかぎやま

丹沢山・両神山・赤城山

1,567m・1,723m・1,828m

(神奈川県・埼玉県・群馬県)

今年のGWは、当初は八甲田山へ出かけ、山スキーツアーの予定でした。4年前から

始めたテレマークスキーが何とか格好がついてきましたので、楽しみにしていたのです

が、ツアーの主催者の方が、練習のため春スキーに出かけたところ、なんと足を捻って

大怪我をしてしまいました。(他人事とは思えません。私も年齢が大台に突入し、怪我

には注意しないと。「いつまでもあると思うな若さと体力」です。)そのためツアーは

中止との連絡があり、時間とお金に余裕が出来てしまいました。4月23日のことです。

このため、何処かに登りに行こうと決めましたが、急なことだったのでどこに行こう

か迷いました。東北・北海道、甲信越は雪で無理。雪のない九州の百名山はすべて登り

ましたのでパス。熊野古道も一人で行けるようなところはほとんど歩いたので除外。

案内書で調べ、何とか登れそうな丹沢山・両神山・赤城山の三山に行くことに決めま

した。

もう一つ悩んだのは、車で行くか公共機関利用で行くかです。関東より先なら迷わず

に電車+レンタカーなのですが、神奈川、埼玉、群馬だと微妙な距離です。3月末から

始まった高速道路の1,000円均一も魅力です。結局、GWの道路渋滞を考えて公共

機関利用としました。関東周辺は電車やバス路線が整備されていますし、久しぶりに

東京の私鉄に乗ってみたいという個人的願望もありまして。(私、実は鉄道愛好家でも

あります。)

GWは雨に祟られると言うジンクスもありますが、さてどうなりましたか?本文を

お楽しみ下さい。

(行程1日目)

登山口 → 駒止小屋 → 立花山荘 → 塔の岳 → 丹沢山 → 塔の沢 → 登山口

70 70 35 60 60 180

前日に新幹線で小田原まで来て、小田急に乗り換え、秦野駅前のビジネスホテルに

泊まりました。ここは駅から徒歩一分と言う恵まれた立地条件のホテルです。

今日は、まず隣の渋沢駅まで一駅電車に乗り、駅前から登山口の大倉までバスに

乗ります。朝6:45発の始発バスは満員です。今日は金曜日なのにと思いますが、

私と同じようにGWの1日前からとの行程を考えているのか?もっとも丹沢山は人気

が高く、いつも混んでいるようです。

幸い少し早めに来てバス停に並びましたので、何とか座れました。早め早めの行動

が大事です。

7:00に大倉に到着。柔軟体操をしっかりして出発します。このバス停の付近は

「秦野ビジターセンター」という施設になっていて駐車場やトイレもあります。その

他にも店がいくつかあり、結構賑わっているようです。朝の7時にはさすがに開いて

いませんが、下山後に便利な所です。

バス1台分の登山者約30人がゾロゾロと歩いていきます。その先頭集団後方6番手

につけています。これから抜きつ抜かれつの登山が始まりそうです。マラソンの実況

中継ではありませんが、そんな感じです。

600mほど車道を歩き、右に曲がり石畳の道に入ります。その後、狭めの林道と

言った感じの道を進みます。道端に「大倉尾根1」と書かれた道標があります。進む

につれて当然数字が増えていきます。全部で何番まであるのか書いてくれるともっと

良いのですが、帰路には役立ちそうです。

5番の所に小屋がありますが、まだ完全に閉まっています。さらに進んで6番の

所が分岐点です。7:25。左が展望台経由となっています。距離も所要時間も同じ

なので、帰りに通ることにし、右の道を進みます。

10分ほど歩くと道が先ほど別れた道と合流します。ここにはベンチがあり、最初

の休憩です。ここは「大倉尾根12」です。この先は水平な道が続いています。こん

な道ばかりなら楽で良いのですが、それではいつまでたっても山頂へ着きませんので、

もうすぐ急登があるのでしょう。

歩き始めると3分で「見晴小屋」に到着。7:38。小屋の前から秦野の街が見え

ています。

小屋の先から段々畑のような階段状の道になります。かなりの急坂です。15分で

乗り越えましたが結構きつかったです。登りきったところは「一本松」と書かれた

看板があり、その先はまっ平らな道です。ここにもベンチがあり、一息入れます。

8:10に「駒止小屋」に到着。小屋の手前の所もなかなかきつい坂でした。距離

がさほどありませんでしたので、助かりました。この時降りてきた方がいたので驚いて

尋ねたら、「山頂の小屋に泊まった。」との返事でした。上の小屋は営業している

ようです。

20分で「堀山の家」に到着。8:30。このあたりは山小屋が続いていて、休憩

などに便利です。ですが、先ほどの小屋もここも閉め切られており、営業しているのか

どうかわかりません。番号は28番です。

塔の岳までの行程の半分くらいは登ったでしょうか?小屋の前で中休止です。

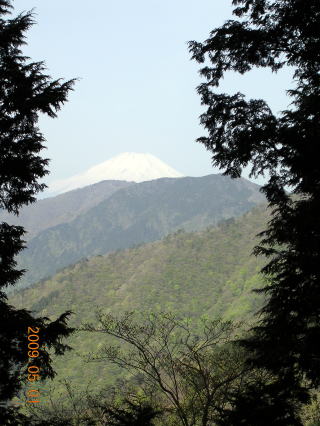

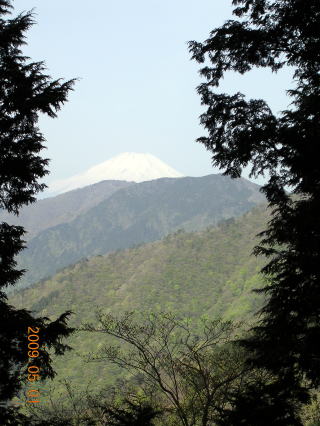

左側の木立の間から富士山が見えました。山頂から中腹あたりまで冠雪していて、

それが朝日に輝き、本当に綺麗です。

富士山

堀山の家の先から登山道はじわじわと斜度が増してきます。急坂の所は階段状に

なっています。ザレ場もあり、なかなかきついです。8:55に右手から道が合流し

ます。これは「戸沢」からの道です。この道が丹沢へ最短で登る道で、車で来ていた

らこの道を使えたのですが、今回は使えませんでした。

この辺りから、周りの木がなくなり、直射が体に降り注ぎます。汗がダラダラと

流れます。この時期にこの暑さは予想外でした。

でも、木立がなくなって良くなった事が一つ、景色が見えることです。花立山荘の

少し手前に展望台があり、眼下に相模湾やその手前の街並が広がりました。大きな

街並みは小田原でしょうか?なかなか見事な眺めです。

「花立山荘」の手前の階段はかなり厳しかったです。坂の途中から、小屋のもので

しょうか?「かき氷」の旗が風にたなびいています。現金なもので、重い足取りが

急に速くなり、山荘までたどり着き、また中休憩です。9:20。

この小屋は営業しており、かき氷をはじめいろいろ食物・飲物を売っています。

帰りにかき氷を食べようかどうか今から迷っています。

「今頃会社では仕事が始まっている頃だな。」と考えながら、歩き続けます。前方

の小高い峰に小屋が見えます。あれが塔の岳山頂にある「尊仏山荘」でしょうか?

ちょうど横に「塔の岳まで800m」の看板があります。

今歩いている大倉尾根は、別名「バカ尾根」と呼ばれています。その由来は、ダラ

ダラと長い登りが延々とバカみたいに続くからだそうですが、確かにそのとおりです。

この道は、5合目あたりから樹林帯がほとんどなく、おかげで景色は楽しめるのです

が、ずっと日差しが当たります。この時期ですし、まだ朝の時間帯なので今は問題ない

のですが、夏場は相当に暑いのではないかと思います。

9:40に割鍋山への分岐点に到着しました。番号は43番です。塔の岳山頂まで

600mの看板もあります。大倉の登山口から6.4km登ってきました。

再び歩き出し、9:55に塔の岳山頂に到着しました。予定より30分早く着きま

した。結構時間がかかったように感じていましたが、案内書の時間よりも早いです。

塔の岳山頂からの富士山 丹沢山(右)と蛭ヶ岳山頂遠景

ここは山頂と言うよりも山頂広場と言った方が良い所です。テニスコートくらいの

広さがあります。一角に尊仏山荘が建っています。(改装工事中でした。)景色も良く

富士山が正面に見えます。これから向かう丹沢山と最高峰の蛭ヶ岳もはっきりと見え

ています。お腹の虫が大合唱を始めていますので、ここで昼食です。

青い空の下、緑の山の上で食べるおにぎりの美味しさは、登山をした方でないとわかり

ません。コンビニのおにぎりがこれほど美味しく食べられるのは、自分の足でここまで

登った満足感という名のスパイスが効いているからでしょう。(もちろん空腹も大き

な要因ですが。)充実した食事の後、しばし休息です。

休んでいると私が登ってきた所と別の所から登ってきた方がいます。あれがヤビツ峠

からの道のようです。最初は私もこの道で登ろうと思っていましたが、登山口までの足

の便利さを考えて大倉からにしました。距離はヤビツ峠ルートの方が少し短いようです

が、アップダウンが多く、時間的には大倉からの道と変わらないようです。丹沢山の表

ルートとして、このヤビツ峠から登り、丹沢山まで行かずに、この塔の岳から大倉へ降

りるルートは人気があるそうです。

ここから丹沢山までは稜線の道となります。一旦大きく降り、その後は小さなアップ

ダウンを繰り返して、按部まで降りて振り返ると、先ほどの小屋が随分と上にあります。

いつもながら「もったいない。」の一言です。

途中に桜が咲いています。ちょうど満開から散り始めのところです。桜の花が出迎え

てくれるとは思っていませんでした。

最後の結構きつい登りを乗り越えて、約1時間で丹沢山に到着しました。11:00。

この山の山頂も広く、一角に「みやま山荘」が建っています。最初は、この小屋で

泊まろうかとも考えていましたが、日帰りで登れると判断し、予定を組み直しました。

(現時刻が11時ですので、正解でした。)ただ、この丹沢山系の最高峰はここでは

なく、先に見えている蛭ヶ岳です。ここから往復4時間。行くべきか行かざるべきか

迷いました。今回はパスと言うことに決め、日帰り登山としました。残念ですが、

またの機会もありますから。もう一つ残念なことに、この丹沢山の山頂は周りを木立

に囲まれていて眺望はあまりありません。おまけにソーラーパネルが建てられています。

ご時世なのでしょうが、「なんだかなあ。」と言う気がします。

もっとのんびりしていたいのですが、この後の予定もあり、そういう訳にもいきま

せん。後ろ髪を引かれつつ、下山を開始します。11:10。

まず、塔の岳まで戻ります。疲れもあって最後の山頂手前の登りは結構きつく感じ

ました。

塔の岳山頂に着くと人で一杯です。本当に人、人、人です。大げさに言っているの

ではなく、50人以上はいるのではないかと思います。さすがに人気のある丹沢山系

の中でも最も人気のある山と言われているだけあって、凄い数の人です。ここで景色

を眺めながら、休憩しようかと思っていましたが、落ち着けそうにありませんので、

先に進みます。12:10。

大倉尾根を戻ります。一気に「花立山荘」まで降りてきました。かき氷はパスし

ます。不思議なものでさっきはあれほど食べたかったのですが、今はそれほどでもなく

なっています。

一休みの後、再び降ります。登ってくる人も多く、また、私と同じ降る人もいて、

あちこちで渋滞しています。(50組以上とすれ違ったと思います。)そのため、

その都度小休止をした形となり、特に休憩せずに一気に「堀山の家」まで降りてきま

したが、時間の方は以外に掛かってしまいました。13:00。ここから先は木立の

中に入るため、上着を脱いでTシャツになります。

幸い大倉からのバスは本数も多いので、安心です。(私は以前、バスに関して何度

か嫌な思いをして以来、バスの時刻に必要以上に神経質になっています。)

「見晴小屋」に13:50に到着。この上の急斜面はさすがに厳しかったです。

滑らないように注意しながら降りました。ここからは道幅も広くなり、すれ違う人

も少なくなりましたので、快調なペースで歩きます。

分岐点から、「大倉高原山の家」経由の道を歩きます。こちらには小屋の前に水場

があり、20円で飲み放題です。たっぷり飲んで水筒にも補充します。今日は1,5ℓ持ってきたの

ですが、暑さのせいか、ほとんど飲み干してしまいました。

無事大倉まで下山。時刻は14:45。2時間35分で塔の岳から降りてきました。

案内書の時間の80パーセントぐらいです。意外と良いペースで歩けました。

7分後にバスが来て、それに乗り込み小田急の渋沢駅に向かいます。この後、隣の

秦野駅まで1駅移動して、ここから小田急の看板電車ロマンスカーで新宿まで。

池袋までJRに乗り、今度は西武鉄道の看板電車レッドアローで秩父へ。さすがに

看板列車だけあって、両方とも乗り心地は良く、快適に移動できました。電車は楽です。

(小田急と西武に乗ったのは実に28年ぶりになります。懐かしさで胸がジンときま

した。)秩父に着いたときはすでに午後8時に近く、さすがに真っ暗です。駅前の

レンタカー店に入り、車を借り、宿に向かいます。と言ってもわずか200mです。

駅前の宿を予約して正解でした。

夕食は時間も遅く、近くに手ごろな店もないので、コンビニでビールとつまみを

買ってきて一杯飲み、明日に備えて早めに就寝しました。

(行程2日目)

登山口 → 会所 → 八海山 → 清滝小屋 → 神社 → 山頂 → 登山口

25 55 40 65 30 180

朝5:30に起床。コンビニで朝・昼用のおにぎりを買いこみ食べながら走ります。

今日はレンタカー利用です。登山口まで20kmほどなのですが、公共機関は、

小鹿野町営のバスしかなく、そのバスの始発は秩父駅発8:35で、乗換えを入れて

1時間程かかり、登山口の日向大谷に9:30過ぎにしか到着しません。おまけに

帰りの便も16時台と18時台の2本だけ。登山時間が6時間半と考えていますので、

おそらく16時発のバスには乗れません。そうなると今夜の宿のある前橋に着くのは

22時過ぎになってしまいます。タクシーもありますが、片道6,000円以上かかり

ます。最近、レンタカーは安くなっており小型の車なら24時間でも7,000円程で

借りられます。距離を乗らないのでガソリン代も掛からないため、タクシーの半額です。

そのため、登山口までの往復にレンタカーを使うことにしました。

登山口の日向大谷のバス停の傍にある駐車場に6:45に着きました。すでに第一・

第二駐車場は満車です。第三に誘導されますが、ここから登山口まで600m以上車道

歩きです。一番先に「両神山荘」と言う民宿があり、その前にある駐車場は有料です。

料金は500円。500円と1,2kmの歩き、秤にかけたらすぐに結論が出ました。

往復1,2kmも歩くのはハッキリ言って嫌です。その駐車場に向かいますが、途中の

路肩に数台の不法駐車車両がいました。中には駐車禁止と書いてある看板の前に停めて

います。「500円くらい払え。」と言いたいです。

民宿の駐車場も満車の一歩手前です。やはりここへは車が便利なようです。

建物の前を通り、その先の登山口に向かいます。6:55。現在地点は標高650m

山頂は1,723m。約1,100mの標高差があり、予定時間は6時間半。昨日に

続き、日帰りとしてはなかなかきついコースです。

すぐに広葉樹の樹林帯に入ります。木漏れ日の差す緑のトンネルは心を癒してくれ

ます。軽くアップダウンしている道を25分ほどで(看板も何もありませんが)「会所」

と呼ばれる分岐点に到着。右側の七滝沢コースは大回りの道で、左の道より1時間近く

余分に掛かるみたいです。

当然左の道を進みます。少し降って、15分ほどで「薄川」と呼ばれる渓流に出ま

す。ここからしばらくはこの川に沿って歩きます。何度か渡渉を繰り返しますが、水量

が少ないので問題ありません。ここは空気も美味しく、すがすがしい気分になります。

流れにタオルを浸し、汗を拭います。冷たくて気持ちが良いです。

歩きだしますが、続けて3組に抜かれました。昨日の疲れか、足が進みません。

登山口から1時間ほど歩いたところで休憩です。汗びっしょりです。

最初の鎖場に到着。それほどたいした所ではなく簡単に登れました。たまたま私の

前を歩いていた方(60歳くらいの女性の二人組)が「鎖場は初めて」と話している

のを聞いて、「おいおい大丈夫か?」と思いました。ここはたいしたことはありません

が、この先にはもう少し厳しい所もあるようですし。

他人の心配をしていても始まらないので、先に進みます。最初は気づきませんで

したが、周りの木がもみじの木です。もちろん今は緑色の葉っぱですが、秋の紅葉の

季節は凄いでしょうね。最もそれを見に来る人間の数も凄いでしょう。

さらに進むと「八海山」という地名がついたところへ来ました。8:15。新潟の

銘酒と同じ名前ですが、何か関係があるのか?よくわかりませんが、気にせず先に進み

ます。(帰ってから調べたところ、山岳信仰に関係する名前との事でした。)

八海山から道は急坂に変わり、汗を流しながら登ります。8:30に「白藤の滝」

への分岐点に到着。帰りに余裕があれば立ち寄りたいと思います。ここには看板が

あり、「清滝小屋へ20分 山頂へ1時間40分」と書かれています。

この辺りの斜面には綺麗な白い花が咲いています。一面真っ白になっています。

残念なことに花の名前がわかりません。

8:45に「弘法の井戸」に到着。水量は少ないですが、水が流れています。今は

まだ十分にありますが、帰りにはここで喉を潤すことになるでしょう。

10分ほどで「清滝小屋」に到着しました。8:55。ここは今営業していない

ようです。この小屋はログハウスのがっしりとした造りです。以前からログハウスに

興味がありましたので、中を少し見せてもらいました。(山小屋には良いかもしれま

せんが、個人の住宅にはどうか?と思いました。)小屋の横に屋根付の休憩所があり

ましたので、ここで休憩することにしました。ここでおにぎりを1個食べます。

小屋から「一位ガタワ」へ分岐する道がありますがロープが張られていて通行止と

なっています。この道は「白井差」経由で山頂へ行く最短路だそうですが、聴いた話

では、地主の方と行政の関係者とトラブルがあり、通れなくなったようです。山は

国有林ばかりではなく、個人所有のところもあります。そうした所は、地主の方の

好意で通らせてもらっていることがほとんどです。そのことを忘れないで登山をした

いと思います。

10分ほど休み、また歩き始めます。小屋の裏手に滝があり、ここが水場になって

います。

その先から道が急坂となり、結構大変です。背中のリュックが日帰りの軽装なので

助かります。10分ほど登ると下の会所で分岐した「七滝沢コース」が合流します。

息が切れたのでここで一休みです。

合流点から15分で尾根に出ます。ここから「産体尾根」が始まります。ちょうど

視界が開けて山頂が見えます。周りにはいくつもの尾根や山頂が見え、かなり深い

山の中に来たと言う感じがします。

「両神山頂1,4km」と書かれた道標があります。まだまだ先は長いです。

昨日の登山と疲れと、ここまでの登り疲れが一気に出てきた感じで、ここでも一休

みします。もうすでに降りてきた方がいます。昨夜は両神山荘に泊まって夜明けと

同時に登り始めたそうです。汗が滴り落ち、シャツもびっしょり濡れています。

今年は異常気象だそうで5月初旬とは思えない暑いです。

休んでばかりいては山頂に着きませんので、気合を入れて歩き始めます。10分

ほど登るとこのコースで最大の鎖場に到着。9:30。30mくらいの岩場です。

でも数カ所に分かれていて、右側に張り出した木の根っ子が足場になり、問題なく

登れました。

その次の鎖場は結構大変でしたが、ゆっくりと登れば問題ありません。鎖場の

基本は鎖に頼り過ぎない事です。

鎖場を過ぎるとまもなく赤い鳥居が見えます。どうやら両神神社に到着したよう

です。10:00。赤い鳥居があり、それに比べて質素な御社もあります。鳥居の

横に狛犬が置かれていますが、犬や獅子ではなく、完全に狼をイメージして作られ

ています。昔はこのあたりにも狼がいて信仰の対象になっていたのでしょう。神社で

登山の無事を祈願し、一休みします。ここまでの途中で、かなりの方とすれ違いま

した。山麓の小屋に泊まられた方が早立ちして、すでに下山されているようです。

神社を過ぎると道がなだらかになります。疲れた足には何よりありがたいことです。

樹林帯の中の道は踏み後がやや薄く、不明瞭な所もありますが、木にテープが巻かれて

いて、迷うことはありません。10分ほどで林を抜け、山頂らしきところが見えます。

大きな岩塊で、回り込むように急坂を登りきると、鎖場があります。降りてくる方も

多く、渋滞しています。そこを過ぎるとベンチがあります。その横にアカヤシオの花

が咲いています。休もうかとも思いましたが、山頂まで行くことにしました。

山頂のすぐ手前に分岐があります。ここはロープが張られており、これは八丁峠から

の道のようです。

ひと歩きで山頂に到着。10:30。山頂は岩場であまり広くありません。そこに

20名位の人が押し掛けていて荷物を置くのも大変です。

周りは全部山。ですが、この山を含めて2,000m以下の山が多いためか、アル

プスの眺めとはまた一味違ったものがあります。西側の赤岩岳の荒々しい様子が印象

的です。

両神山山頂

遠くに南アルプスの北岳が見えています。霞んでおぼろげですが、富士山も見え

ます。(写真を撮りましたが、写りませんでした。)

食事をしようと、何とか場所を確保しようとしました。ところがこの時やってきた

8人位の団体がいて、山頂はギュウギュウ詰め状態に。おまけに代表らしき60歳過

ぎの男性が、ものすごく大きな声で同行者の方たちに説明を始めました。ところが、

その内容がかなり間違っています。八ヶ岳は北岳より北位置にありますし、武尊山や

男体山は谷川岳より東にあります。見事に逆の説明をしていました。周りにいた方も

間違いに気づいたらしく、顔を見合わせています。それにも気付かず、間違えたことを

力説されていました。登山靴を拝見すると、どうやら最近登山を始められた感じです。

案内書で覚えてこられたのでしょうが・・。(余計なことなので指摘しませんでしたが

あの話を聞かされている同行者の方たちが気の毒です。)

このため、落ち着いて景色を見ることも無理。記念写真を撮って下山することに

しました。10:40。

往路を戻ります。まず神社まで戻り、ここで食事にしました。ここにはベンチも

あり、誰もおらず、貸し切りで食事ができました。11:10。

休憩後、一休みして下山します。清滝小屋で10分ほど休憩。登ってくる方もまだ

まだ多く、30人位の方とすれ違いましたした。この山も人気があります。

小休止をかなりの回数しましたので、両神山荘に到着したのは13:45でした。

やはり予定通り6時間半掛かっており、バスを利用していたら、帰りのバスの時間に

間に合いませんでした。バスに間に合うように山頂での時間を削ったり、帰り道を急い

だりはしたくありません。事故の元ですから。レンタカーにして正解でした。

さすがに2日続けて6時間以上の登山をするときついです。膝が痛み、太腿の筋肉が

鈍痛を訴えています。途中から、久しぶりにステッキを使いました。

車に戻り、駅に向かいます。そうそう忘れてはいけません、温泉に寄らないと。幸い

と言うか、駅までの途中に「両神温泉薬師の湯」という道の駅に併設された温泉があり

ました。硫黄の臭いが微かにする、少し黄色く濁ったお湯でした。2日間の登山で結構

日焼けしたのでしょう、顔がヒリヒリしました。

駅に着き、レンタカーを返し、電車に乗り換えます。今度の電車は秩父鉄道です。

昨日乗ってきた西武鉄道の駅とは少し離れています。ところが駅に着くとここも観光客

でいっぱいです。さすがにGWですね。

そのせいか、少しダイヤが乱れていましたが、ちょうど急行があり、それに乗り、

2回乗り換えて今夜の宿のある前橋へ。昨日と同じく駅前のビジネスホテルです。本当

は温泉のある宿に泊まりたいのですが、さすがにGWに人気のある観光地の宿は空いて

いませんでした。前橋の夜を楽しもうと料理屋に出かけましたが、ここも混んでいま

した。満腹と酔いで、部屋に帰ってすぐに爆睡モードに突入しました。

(行程3日目)

登山口 → 猫岩 → 黒桧山山頂 → 駒ケ岳 → 登山口

60 15 25 30

昨夜早く寝たせいか、朝5時過ぎに起きてしまいました。二度寝して寝過ごすと

いけませんので、着替えてホテルの周辺をブラブラします。幸い足の方は、疲れは

残っているものの、痛い所はなく、大丈夫のようです。天気は曇りですが、雨の心配

はなさそうです。今回は3日間とも天気には恵まれました。

駅前のバスターミナルからバスに乗ります。一目見て赤城山に登りに行くという

格好の方が3組集まってきました。結局このバスに乗ったのは私を含めて全員が登山

関係者でした。バスの中で登山談義に花が咲きました。

1時間半ほど走り、赤城山ビジターセンター手前の駐車場にへ到着。9時前だという

のに駐車場は7割位車が停まっています。さすがにGWです。(終点のビジターセンター

まで行かずに一つ手前のこの駐車場で降りるの方が登山口に近くて便利です。)この

駐車場は大沼の畔にあり、食堂や土産物屋もたくさんあります。ついでにボートもあり

ます。

駐車場から、まずは黒絵山(くろひやま)へ直登する登山口まで道路上を歩きます。

(ちなみに赤城山という名前の山はありません。黒絵山、駒ケ岳などの7つの山塊を

纏めて赤城山と呼んでいます。八ヶ岳と同じです。)駒ケ岳への登山口は駐車場から

すぐの所にあります。ここは下山時に降りてきます。駐車場から左に10分ほど歩くと

赤城神社があります。帰りに寄るつもりです。

その少し先に登山口があります。9:15に準備をして登山開始。ここから山頂まで

標高差約450m。昨日、一昨日に比べれば楽なものです。

と思って登り始めたらいきなりものすごい急登。「なめたらいかんぜよ。」と赤城山

が怒っているみたいです。笹藪と林の中の道を15分ほど登ると開けたところに出

ます。最初の展望台です。迷わずに休憩。昨日、一昨日の疲れが出てきているのか

足が重く、思うように進めません。おまけに今日も登山者が多い。しかも子供連れが

多く、そのうえ、もうすでに下山する方もいて、登山道は大渋滞。おかげで休憩でき

て助かります。

ここから、眼下に小さな湖というか大きな沼と言うか、正式には「大沼」(と書い

て「おの」と呼ぶそうです。)ですので沼なのでしょう。(ちなみに湖と沼の境は

水深が5m以上or以下と水生生物の生息状況で判断するそうです。〔よくわかり

ません。〕ついでに池は「地面に出来た窪みに水が溜まったもの。」だそうです。)

ここから見る大沼は、面積はかなり広いのですが、浅いと言うことなのでしょうか。

そんなことはさておき、景色としてはなかなか見事なものです。沼の反対側の山

は地蔵岳です。手前の岸辺に先ほど立ち寄った赤城神社の建物が見えています。

再び歩き出すと、斜度がいくらか緩やかになり、楽になります。時々樹林帯の中に

入り視界がさえぎられますが、それ以外は展望が広がっています。ツツジと思しき木

があるのですが、さすがに時期が早いせいか、花はまだ蕾でした。

そんな感じで1時間ほど登ると、「猫岩」という看板のある所へ到着。ところが

回りは岩だらけ、どれが猫岩なのかわかりません。大きな岩がゴロゴロしている様子は、

この山が火山であることを物語っています。ここで休憩。

疲れた足を庇いながら登り続けると、分岐点に到着。左に100mほど進むと黒絵山

の山頂です。分岐から先は、ほとんど平らな道の横歩きですので、助かります。

10:30山頂着。かなり早く登れました。辿り着いた山頂ですが、すでに20人

くらいの方がいます。今回の3山はどれも人気の山で満員です。

黒桧山山頂

今日は曇りの上霞がかかり、周りの展望はほとんどありません。視界が良ければ、

谷川岳、日光白根山、皇海山などが見えるのですが、残念です。谷川岳は、今年の秋に

登る予定です。他の山もぜひ登りたいものです。

一休みして駒ケ岳に向かいます。10:40出発。一旦分岐まで戻り、南側へ進み

ます。すると、ここにも鳥居があり、小さな御社があります。「赤城大明神」と書か

れています。ここも信仰の山です。

しばらく歩くともう一つ分岐があります。案内板では直角に右に曲がる道のほうに

案内されています。地図で見るとまっすぐに進んでいるように思えるのですが。

右に行けば間違えても大沼の横の道路に出るはずですから、案内にしたがって右に

曲がる方の道を進みます。

すぐに道は下り始めます。木道の階段が整備されています。段差がそれほどないため

歩きやすくて助かります。でもすれ違いの方が多く立ち止まることが多いのが困りもの

です。

木道を過ぎて普通の地面の道になると、まもなく鞍部に着きます。10:55。正面

のコブの様なところが駒ケ岳でしょう。振り返ると、先ほど登った黒絵山が結構遠くに

見えます。意外と歩いていました。

駒ケ岳の山頂まではそれほど掛からずに到着しました。11:05。人が多く、狭い

山頂はイモ洗い状態です。休憩せずに通過することにします。

ここからの降りは、途中に何箇所か手すり付きの階段まで付けられていて、危ない

箇所もなく、問題ありません。問題は私の足が言うことを聞かなくなってきたこと

です。

疲れと膝の痛みで足の踏ん張りが利きません。手すりを頼りにして一歩一歩降ります。

登ってくる方が数珠繋ぎとなり、すれ違いが大変です。それでも11:35に無事に

下山しました。ここから道路を5分ほど歩いてバス停のあるビジターセンターへ向かい

ます。何とか辿り着き、ビジターセンターの椅子に倒れこむように座りました。今回は

なかなかハードな山旅でした。駐車場はすでに満車です。人気のある観光地でGWの

最中では仕方ありません。

バスの時間までかなりあるので、畔の食堂で上州そばを食べました。「舞茸天婦羅

ざる蕎麦」を注文しました。そばは今一つでしたが、舞茸のてんぷらは美味しかった

です。食後に赤城神社にも参拝しました。

ゆっくりと休んだ後、再びバスに乗り、前橋駅に向かいます。途中、乗り換えの所

にあったで温泉に立ち寄りました。しっかりと汗と疲れを流し、無事前橋に到着。

時間は早いですが、宿に入り、着替えてベットに横になっていたら、いつの間にか

眠ってしまいました。起きたらすでに外は真っ暗。疲れがたまっていたのでしょう。

この後、飲みに出かけましたが、なんと3件とも満員で断られてしまいました。

仕方なく、偶然見つけた蕎麦屋さんに入ったのですが、この店が大正解。蕎麦もつまみ

もおいしく大満足でした。こうした店に出会えると本当に嬉しいです。

翌日、今回のもう一つの目的である、関東私鉄の旅に入ります。こちらの詳細は

余談なので割合いしますが、いくつかの私鉄に乗り、無事東京駅へ。東京からはもち

ろん新幹線で名古屋へ。疲れた体には電車での移動はまさに極楽です。車にしなくて

良かったです。

今回は車を使いませんでしたが、それが吉と出ました。テレビで見た高速道路や、

幹線道路の渋滞は凄かったですから。さすがにGW、不況と言われていても、人出は

多いです。(逆に海外へ行かず、国内旅行が増えているのかもしれません。)

丹沢山は、交通機関が便利ですので、車でなくても大丈夫だと思います。小屋も

たくさんあり、泊付きで最高峰の蛭ヶ岳を併せて登るのも良いでしょう。

両神山は、秩父や三峰口の駅前から登山口までが不便です。町営バスもあるよう

ですが、本数も少なく、やはり車利用が良さそうです。前日に山麓まで入り、翌日

日帰りならバスでも大丈夫でしょう。

赤城山は、繁忙期以外なら車でもよし、バスでもよしです。施設も整っているので、

登山だけでなく、観光も楽しめます。

3山とも名古屋からだと少し遠いですが、新幹線利用ならそれほど時間的負担とは

なりません。ぜひ登ってみてください。

余談ですが、私も年を取り、いささか体力に不安が出てきました。4,5時間運転

しても平気とは行きません。車の機動力と運転する負担を秤にかけて、予定を立て

ないといけなくなりました。やはり単独遠征では、電車・飛行機+レンタカーという

スタイルが今後のメインになるような気がします。