同行者は、今回も弘法大師様との同行二人です。

今回は趣向を変えて船の旅から始まります。本四国にはない離島の寺を打ちます。

GW中の日曜日ということで道路や船が混んでいないか心配です。このため、当初は河和港から

船に乗る予定でしたが、1時間ほど早い電車で来てバスで師崎まで移動して、師崎港から日間賀島

・篠島まで船で移動することにしました。

まずは名鉄河和駅に向かいます。名古屋駅から約50分で到着。当初はこの先にある河和港まで

歩く予定でしたが、師崎港まで地域バスの「海っこバス」で移動します。このバスは3回ほどお世話に

なりました。(1回400円、乗り放題の一日券が600円というお得な切符もありますので南知多を歩きで

区切り打ちするときには大変便利です。)

途中、大井から先の道は前回歩いた区間でしたので、思い出しながら景色を眺めました。

幸い道路は空いていて、師崎港のフェリーターミナルに定刻の8:33に到着。すでに駐車場は満車で、

ターミナルの施設も混んでいます。ですがまだそれほどではなく、問題なく船に乗ることができました。

ちなみに、名鉄観光船を利用するのですが、私のように2島をまとめて巡るルートを使う時は周遊券

を購入することをお勧めします。(少し安いです。)

周遊券

師崎港の観光船乗り場はやはり混雑していました。船は小型船で、定員は100名くらいでしょうか?

ですが何とか座ることができました。(「海鴎12」という名前でした。)

余談ですが船酔い対策をひとつ。小型船の場合は後ろの方に乗ると揺れが少ないです。中型船の

場合は中央が良いそうです。

観光船乗り場 観光船と遠くに見えるのは日間賀島

観光船 船内

8:55に出航。天気は快晴で、波も穏やか。名前は観光船ですが、高速船でかなりのスピードです。

海は静かですが波しぶきをあげて疾走です。展望席からは航跡と、出航した師崎が見えています。

航跡 師崎

途中右手に篠島も見えていました。師崎、日間賀島、篠島はすぐ近くという感じです。何しろ目で見える

くらいですから。

篠島

10分足らずで日間賀島東港に到着。タコのモニュメントが御出迎えしてくれます。道のマンホール

にもタコと、タコアピールが徹底していました。

日間賀島港 タコのモニュメント

タコの絵柄のマンホール

日間賀島はタコが有名で、以前に旅館に泊まった時、夕食にはゆでダコが丸々一匹出てきました。

その時にタコの刺身も食べましたがおいしかったです。

張り切って港から遍路歩き再開スタートです。

実はこの篠島・日間賀島ですが、島なので当然船で移動しないといけません。便数はかなり多い

のですが、2島のお寺を巡拝して廻るとなると意外と都合の良い時間に便がありません。このため

船の時間に合わせて駆け足で島内をめぐるか、ゆったりと時間を気にせずに回るかの2パターンが

あります。急いで回れば午前中に師崎港に着けます。どうしようかと思いましたが、「慌てずに普通に

歩いて船に間に合えば良し。」という計画で歩くことにしました。

港から海岸沿いの道を右手の方向に歩いて行くと100m先に「大光院通用口」と彫られた石標が

立っています。その先に階段があります。この階段を登りきると37番大光院があります。

石柱と階段 石柱

階段と幟

階段を登りきるとほんの20mほど先にお寺がありました。港から本当に3分でお寺に到着しました。

山門はなく道路からそのまま境内になります。小さな木製の看板があるだけです。境内は非常にコン

パクトです。すぐ目の前に本堂があります。

この大光院も性慶院などと同じ様に、医王寺の一院として再建されたそうですが、昭和に入ってから

は無住時代が続き、特に戦後はかなり荒廃したそうです。

昭和46年(1971)に現住職が住職になった時に再興を始め、昭和50年(1975)島民や巡拝者の

浄財、青年団の労働奉仕などにより、本堂が再建されたとのことです。

その本堂は屋根の大棟に大光院の朱文字が目立つ切妻造の建物です。庫裏や納経所などが繋がった

状態で建てられています。

境内全景 本堂

大光院には弘法堂が無く、本堂に弘法大師が祀られてます。中央に金色に輝く厨子に収められた

本尊の大日如来、左段に同じく金色の厨子に収められた弘法大師、右段には小さめな厨子に収め

られた不動明王と薬師如来が安置されています。

本堂扁額 本堂内部

隣の金毘羅堂には島のお寺らしく、金毘羅大権現が祀られ海上安全の守護仏となっています。

この建物はお堂というよりも普通の平屋といった感じの建物でした。

金毘羅堂 金毘羅堂内部

納経所は本堂の右側です。チャイムを押したら女性の方が出てこられました。このお堂を再建したという

ご住職にお会いしたかったのですが、仕方ありません。御朱印を押していただきました。

小さな島の、小さなのどかなお寺といった感じでした。

打ち終えて篠島に移動するために港に向かいますが、その前に1か所寄り道です。すぐ近くに「鯖大師」

があります。

ほんの10秒で到着。正式名称は「安楽寺」です。安楽寺は1494(明応3)年に創建されたお寺です。

山門はなく、「鯖弘法大師 霊場」と「信貴山 毘沙門大王霊場」と彫られた石柱が立っています。その

後ろのお堂に、弘法大師が鯖を持った像がありました。

石柱 鯖を持った弘法大師

本四国でも高知県に別格20霊場の第四番として「鯖大師本坊(さばだいしほんぼう)」がありました。

ここもそれと同じかと思います。実は、主人公が弘法大師だったり行基だったりいろいろあるようです

が、高知やここ日間賀島だけではなく全国にあるそうです。

「さば」に鯖の漢字を当てていますが、このさばは本当は干飯(現在のおにぎり)の事だという説もあり

ます。

真正面に本堂があります。大きな屋根のお堂ですがかなり傷んでいました。お堂以外の建物がない

のでひょっとして無住職寺ではないかと思いました。境内には雑草がかなり生えていました。

お堂の扉は閉まっていますが、お参りする際には扉をあけてもいいそうです。知多四国のお寺はお堂の

中に入れたり見ることができます。この点は知多四国は本四国より良いかなと思います。

本堂の中には、奥の方の須弥壇に木造のサバを右手に持ち、頭には笠をかぶって、波の上の岩に

立っている「鯖大師」が、厨子に入って祀られていました。(写真は小さくてよくわからないと思います。)

本堂の軒下の彫刻はなかなか見事なものでした。

本堂 本堂内部

本堂の彫刻

珍しいのはそれだけではありません。本堂に向かって左手前のお堂に「章魚(たこ)阿弥陀」が祀られ

ています。(たこの漢字は「蛸・章魚・鮹」とあるが、安楽寺では「章魚(たこ)」と書いています。

その謂れですが、「昔、日間賀島と佐久島との間の島にあった島が大地震により沈んだ。その沈んだ島

にあった筑前寺の仏像が、漁師の網にかかって引き揚げられたものと伝えられている。そのとき、1匹の

大たこがその仏像を守るように抱きついていたので「章魚阿弥陀」と呼ばれている。」そうです。

島民はその引き揚げられた仏像を「たこ阿弥陀」として祀り、今もなお大漁と海上安全、良縁、子孫長久

を祈願しているそうです。ちなみに、たこは吸い付くので、良縁のご利益があるそうです。

ただ、章魚阿弥陀像は、見た目は普通の阿弥陀様です。たこの顔しているわけでも、たこの台座に

乗ってるわけでもありません。あくまでも普通の阿弥陀様です。(写真は失敗しました。)

章魚阿弥陀像は鎌倉時代作とされ、日間賀島では一番古いとされる仏像だそうですが、2004(平成16)

年に修復されたそうで、金色に輝いて新しいお像のように見えました。

ちなみに、この寺の御朱印と絵馬にはたこの絵が描かれているそうです。

余談ですが、なぜここに「鯖大師」が祀られるようになったのかはわからないそうですが、タコや鯖と、

さすが魚介類が豊富な島という感じがしました。

時計を見ると9:20。充分に9:30発の船に間に合います。港に向かいます。引き返すときに大光院の

門柱があることに気付きました。こちらが正面なのですね。反対側から入ったようです。

大光院門柱

それからもう一つ、この島には遺跡があり、大光古墳跡もあるそうですが、パスしました。

9:25に港に戻り、予定通りの9:30分の船に乗れました。

ちなみに、日間賀島には港が西・東・北と3つあります。特に観光船は東西2つの港を利用しますので

注意が必要です。西港の方が中心地のようで港まわりの建物が多いそうです。乗降客も多いそうです。

東港から西港迄は1.2km程歩くことになります。間違えると大変です。

余談ですが、篠島まで乗った船は少し大きな船で最初に乗ったものより倍くらいの大きさがありました。

「はやぶさ」という名前で140人乗りです。実はこの船、当初の計画では河和港から乗ってくる予定の船

でした。船から降りてくる方の多いこと。100名くらいが降りたのかなと思います。当然満席状態でした。

ひょっとしたら河和港から乗れなかったかもしれません。ルートを変更して正解でした。もう一つこの

ルートにして良かった点は西港までの1,2kmを歩かずに済んだことです。

少し大きな観光船 船上からの日間賀島東港

日間賀島に来られる方が多いようです。私が乗った時、船内はかなり空いていました。(それでも50名

くらいは乗っていました。)

9:33に出航し、篠島に向かいます。両島の距離は近く、海上を走っていた時間は5~6分ほどでした。

9:40着。

篠島は日間賀島より大きく、人口も多いので、港も大きいです。どちらの島も、師崎港も含めて堤防

は釣り人でいっぱいです。船の乗客荷も釣り道具を持った方を見かけました。今日は何が釣れている

のでしょうか?

篠島港の切符売り場でお遍路用のモデル時刻表をいただきました。それには1時間ほど後の発の船

で篠島港から師崎港に向かうように記載されていたのですが、これだと篠島での滞在時間は1時間未満。

その上、なぜか篠島の札所間の距離が書かれておらず、移動にかかる時間がわかりません。私の下調べ

では3寺で1時間はかかる計算です。ひょっとしたらタクシーを使うことを前提にしているのではないかと

思いました。

余談ですが、遍路と思しき3人の方が相乗りでタクシーに乗っていかれました。実は私も誘われたの

ですが、「歩き遍路なので。」とお断りしました。「ずっと歩かれているのですか?すごいですね。」と感心

されてしまいました。本四国も歩いているとは言わなかったですが、遍路もいろいろです。

港から38番正法禅寺までは1km位です。港から見上げる小高い丘の上に大きな屋根が見えています。

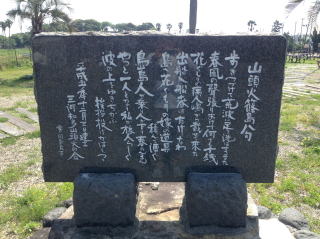

あそこなのでしょうか?結構登らないといけません。港から歩きだしたところに「山頭火篠島八句」

の石碑がありました。種田山頭火は放浪の詩人で、自由旋律という五七五にこだわらない句をたくさん

作られています。四国八十八カ所でも何度か碑などでお目にかかりましたが、こちらにも来られていた

のでしょうか?「踏み分けても 踏み分けても 青い山」というのが私のお気に入りの句です。

篠島港 お寺らしき建物が見える小山

山頭火篠島八句

港からは所々に案内看板があり、問題なく歩けました。他の方のブログには、「港を出て集落に入る

と案内板が全くない。」と書かれていたものがありましたが、しっかりとありました。新しいものが多かった

ので最近設置されたのかもしれません。ただ小さい物が多いのでわかりにくいのも事実です。

事前にグーグルviewで調べておいてよかったです。

案内看板

案内看板

案内板に従い、狭い集落内の坂道上って行くと正法禅寺の石標が建っています。

正法禅寺参道入口から更に進むと塀が現れ、塀に沿って歩くとその先で境内に入れます。

参道の周りの斜面にはお墓が建ち並んでします。さらにその上には住宅があります。狭い島内で

さらに平地が少ない地形なので、こうした斜面に建てざるを得ないのでしょう。

港から約10分で来れました。細い道や坂道などもありますが、意外と早く着けました。9:50着。

入口の反対側、門前に六地蔵堂があります。この六地蔵は知多半島くるま六地蔵霊場の別格鶴客番

「篠島六地蔵」と称されるお地蔵さまです。

右側の塀が正法禅寺 左が六地蔵堂 右が境内入口

くるま六地蔵霊場は、知多半島を中心とした1番から6番の6寺と、他の4寺を含め全10寺を巡り

ます。専用の納経帳も用意されています。

10寺の内、9寺は知多四国霊場と重複しているので、合わせて巡るのも良いかも知れません。私は

パスしましたが。

ちなみに、六地蔵なのですが7体の像があります。よく見ると中央の像の頭には「螺髪」があります。

ですのでこれは阿弥陀像なのでしょう。

山門はなく、「曹洞宗正法禅寺」と彫られた石柱があります。この柱はなかなか見事なものでした。

くるま六地蔵 石柱

正法禅寺の開創は貞治元年(1362)と古く、開山の鳳山仙麟等膳大和尚は、今川義元の人質に

なっていた当時の松平竹千代、後の徳川家康を救出し、70日間匿ったと言われています。これにより、

駿府袋井の名刹「可睡斎」の十一世住職にもなった人物です。

正面に建つのが本堂で、本尊釈迦牟尼佛が安置されてます。厨子は常に開かれていて、参拝者を

見守っています。

本堂 本堂内観

本堂の天井画(写真は撮れず)は作者は不明だそうですが、大根やタケノコ、ススキなどが描かれて

いるという花鳥画には珍しいものだそうです。確かにこれまで見たことがないですね。

本堂の脇に小屋根が付けられた梵鐘があります。珍しいです。普通は独立した鍾楼があるものなの

ですが。

総高97cm、口径45.1cm梵鐘で、江戸時代初期の正保二年(1645)に金・銀・銅・鉄をもって鋳造

された梵鐘だそうです。銘文には「伊勢度會郡山田庄次橋郷篠嶋村龍門山正法禅寺・中尾作左衛門」

などの文字があり、篠島がかつては伊勢神宮の所領だったことがわかります。

現在ではこの鐘は南知多町の文化財に指定されています。

梵鐘

本堂に向って左側に建つ弘法堂は、切妻屋根のシンプルな建物で、正面側の屋根を深く取り向拝を

兼ねた構造になってます。堂内には千羽鶴などが奉納され、賑やかな雰囲気です。この弘法大師は

「身代わり大師」とも呼ばれていて、お札を持っていた方が交通事故にあっても無傷で済んだなど、

霊験あらたかです。しっかりお参りしました。

弘法堂

弘法堂内観

その他境内には寿老人が祀られていました。

寿老人の石像

納経所は境内の右側にあります。納経所で御朱印をいただいた時に「今日は良い御日柄で暑くなり

そうなので、熱中症には気をつけてください。」と声をかけていただきました。前回の時にあるお寺で

嫌な思いをしましたので、心が洗われる気持ちでした。仏に使える方はこうでないといけません。

私もこうなりたいと思い、「ありがとうございます。」と答えました。

納経を済ませ、次は番外西方寺に向かいます。9:57出発。六地蔵の前を右に曲がり、お墓の中を

抜ける路地のような道の先にある石段を登ります。これは通路ではなく道路のようです。その先の民家

の壁に案内板がつけられていました。

お墓の中の道 案内看板

登りきると港が見下ろせるところに出ます。ここからの眺めも非常に良いので車の方もここに来ること

をお勧めします。

眼下に篠島港

篠島の町中はまるで迷路のように路地が入り組んでいるので、次の札所への道順がわからない時は

島の方に道をしっかり聞いて、看板や幟を探しながら巡る方が良いです。

幸い、ここも途中にいくつか看板がありましたので迷うことはありませんでした。

その先の三叉路を右に進みます左手に墓地を見て道なりに坂を下り、再び上ると写真の様な地蔵堂?

があります。

これな何なのでしょうか?番号が書かれています。(実はこの後の39番医徳院でお会いした方に教えて

頂きました。このコンクリート造の祠は、本四国の写し札所の祠で「島四国八十八箇所(島弘法)」と呼ば

れているそうです。篠島の路地に88カ所あり、これを巡るのも楽しいそうです。ただ、なかなか全部を探す

のは大変とのことでした。)

島四国八十八箇所(島弘法)の祠

その先でいきなり西方寺の境内に着いてしまいました。10:00着。

正法禅寺から歩いて3分というところでした。距離は2~300m位でしょうか?

西方寺は京都知恩院の直末寺で、伊勢神宮の火災が起因となって、伊勢神宮の鬼門にあたる篠島

の地に「火度見善光寺如来」を安置する様に知恩院に命が下り、永正13年(1516)に直末寺として

この西方寺が建立されたそうです。巡拝者には月山・篠山霊場としてなじみのある寺院だそうです。

ですが、そのような歴史を持つとは思えない質素な佇まいでした。

山門も門柱もなく、いきなり境内に入ります。入ってすぐ左側にあるのが弘法堂です。7段の石段の上

です。切妻造に広めの向拝を付けたお堂です。この建物はかなり傷んでいました。

扉を開けて中に入ると、畳敷きの中央に弘法大師が祀られています。右段は「十王佛」、左段は

「伏見稲荷」が祀られていました。

弘法堂 弘法堂内観

篠島は野良猫が多く、野良猫侵入防止の為、扉が閉まっているので、開扉して参拝します。「猫が入り

ますので必ず閉めて下さい。」と書かれていました。

確かに猫をよく見かけました。漁業の町なのでネズミ対策で飼われているのかもしれません。

弘法堂の前に立つと、境内を一望できます。納経所の壁に霊場名が書かれていました。

境内奥の正面にあるのが本堂です。こちらは新しく立て直されていました。

本堂 納経所

御本尊は阿弥陀如来で、安産に霊験あらたかで「安産弥陀」と呼ばれているそうです。

下の写真で、阿弥陀如来の頭部に巻かれている布は安産のお守りとして島の女性に配られるそう

です。

本堂内観

境内左手にはお地蔵様や観音様、珍しい座像で拝んでいる姿の弘法大師像などの石仏が置かれ

ています。

先程参拝した正法禅寺と同じ形の地蔵堂が弘法堂前にあります。西方寺も、くるま六地蔵霊場の

別格亀客番札所になっています。

この境内は駐車場にもなっています。狭い敷地なので仕方ないですね。不思議だったのは、

スクーターはともかく軽自動車が停まっていたことです。あの狭い道を通ってきたのでしょうか?

私にはとても通る自信がありません。

そうそう忘れてはいけません御朱印をもらわないと。納経所に向かいましたがご不在でしたので

自分で押しました。もちろん納経料はちゃんと収めました。

ちなみに、納経所には仏足石ならぬ仏足板がありました。

石仏群 納経所内部

ちなみに境内には篠島港が見下ろせる場所があり、机とテーブルが置かれていました。

ここでのんびり一休みもよいですね。せっかくなので腰かけました。眼下に港が見えています。

一休みして出発します。

もう一つちなみにですが、何故か武田信玄が作ったといわれる「火度見善光寺如来」も祀られて

いました。「何故?」と思いましたが、気にしないことにしました。

39番医徳院へ向います。10:10出発。戻るのではなく境内を抜けて、本堂横の案内板に従い

寺の裏口?のお墓の中の道を抜けていきます。

路地はどんどん狭くなり、「個人の家の敷地の中じゃないのか、通ってもいいのか?」と思える様な

所もあります。看板があるので道は間違っていないのでとりあえず進みます。

案内板 民家の間の路地

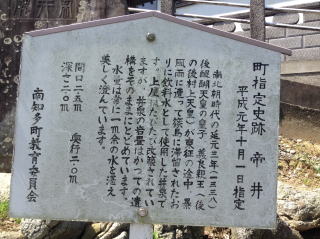

坂を下った先に「帝井(みかどい)」と称される井戸があります。

南北朝時代の延元三年(1338)、後醍醐天皇の皇子義良親王が暴風雨に遭いこの島に漂着された

時に掘削された井戸だそうです。井戸を掘らされた方たちは大変だったでしょうが、そのあとこの井戸が

利用できたとすると、まあよかったかなと思います。

今も水が沸いているそうです。井戸をのぞいてみましたが、とても説明板の「美しく澄んでいます。」

とは言えないものでした。

帝井 説明看板

帝井からは坂を登ると分岐に突当ります。右に進み、坂を登り切った先で急に眺望が開けます。

結構高い位置に来たのがわかります。ここからの眺めも良かったです。

ここにも島四国八十八箇所(島弘法)の地蔵堂がありました。

眼下に篠島港と島四国八十八箇所(島弘法)の祠

さらに進むと民家の脇を通り抜けて医徳院に到着です。10:15着。ここも寺間の距離は2~300m

程でした。途中で帝井にも立ち寄りましたが5分で移動できました。確かにこれなら1時間で3寺打つ

ことも不可能ではありません。

境内入口に門柱が立ってます。「医徳院」・「篠島保育園」の表札があり、保育園が併設されている

そうです。境内は保育園の運動場を兼ねているそうです。そのためでしょう、陸上競技(かけっこ)用と

思しき白線が引かれたトラックがありました。ご住職は、なかなか経営の方にも手腕を発揮されている

方とお見受けしました。確かに土地のない篠島ではお寺の境内は貴重な広場ですから。

門柱 その先が境内

医徳院は医王寺一山十二坊の一院で、建暦2年(1212) 奥の院神宮寺としてこの地に移転し、

寛正3年(1462)、神宮寺から医徳院に改名されたそうです。

知多四国の寺院は結構改名していますが、何か訳があるのでしょうか?

境内に入るとまず左手に手水舎があります。その隣に島四国八十八箇所(島弘法)の祠もありま

した。境内奥にはいくつかの島四国八十八箇所(島弘法)の祠がありました。

手水舎 島四国八十八箇所(島弘法)の祠

境内奥の島四国八十八箇所(島弘法)の祠

正面に建つ寄棟造の建物が本堂で、延享元年(1744)の落慶で、島内最古の木造建築物だそう

です。伊勢神宮西方殿の御用材を下賜され建てられたとのことです。

篠島は、昔は伊勢神宮の所領地だったそうですが、神殿→仏殿というのは一見何気なさそうで凄く

ないですか?多分世界中で日本だけでしょう。(そう言えばスペインでイスラム教の寺院をキリスト教

の教会にしたのを見た記憶があります。こちらは譲ったのではなく征服した結果だそうですが。)

左が金毘羅堂 右が本堂 本堂前の大師像と札所石柱

本堂前には弘法大師像があります。この大師像は、平成二十年(2008)の霊場開創二百年の折、

建立された像とのことです。おまけになんと狛犬がいます。もはや何でもあり感が満載です。

もっとも狛犬が置かれているのには謂れがあり、この狛犬はもともとは、同じ篠島内にある八王子社

に置かれていたのですが、毎朝倒されてしまったため、八王子社の神様が犬が嫌いなのではと考えて

その奥の院であったここ医徳院に置かれたそうです。

本堂は、境内の他の堂より高い位置に床を置き、高欄を付した縁を設け、屋根も本瓦葺で隅棟も

二の鬼を設けるなど、他の堂宇より風格を持たせてあります。

その本堂の須弥壇の厨子の中には身の丈1,3mの木彫りの秘仏御本尊薬師如来が祀られています。

病気平癒を祈願すれば米寿まで長生きできると伝えられ、「八十八長寿薬師如来」とも呼ばれています。

平均寿命が80代のこの時代には、88歳が長寿?と思ったのは私だけでしょうか?

本堂前の狛犬 本堂内部

知多霊場では本堂の左手に弘法堂がある札所が多い中、医徳院は本堂の右側に建てられています。

庫裏・客殿と繋がって建っているので、「卍39番弘法大師」の札が目印です。屋根に向拝が無いからか、

手前に参拝の為の小屋が設けられています。

何故か、弘法堂の前に小さな梵鐘が掛けられていました。謂れなどは不明です。

弘法堂内部 ?な梵鐘

本堂の左隣に建つのが金比羅堂です。手前に修行姿の弘法大師石像が建てられているので、最初は

こちらが弘法堂かと思いました。

金毘羅堂の中には当然金毘羅権現が祀られています。お堂の前には海上安全の石柱もありました。

金比羅堂左手の白壁の通路は篠島保育園に通じています。

金比羅堂 金比羅堂内部 海上安全の石柱

余談ですが、本能寺の変の後、伊賀を越えて逃げてきた徳川家康が、この島に渡り、このお寺に

1泊したそうです。先程の正法禅寺と言い、縁があるのですね。

3寺を巡って篠島の巡拝は終了です。港に向かいます。10:25出発。お寺を出て左に進み、60段

ほどの長い石段を下ると立派な門柱があります。どうやらこちらが正面のようです。

その先には「帰り道」と書かれた看板があり、これに従って進むともう1度階段を下り、乗合タクシー

乗り場に出ます。車遍路の方は島に車で渡れないので島内ではタクシーを使用するようです。先程の

納経所にもタクシーの連絡先が書かれていました。

案内標識に従って港まで迷うことなく歩けました。

門柱と石階段 かえり道の看板 案内標識

タクシー乗り場 上段が医徳院と篠島保育園

島の中は人通りが多いです。ほとんどが観光客です。さすがにGWですね。

医徳院から港まで15分で到着。10:40。港には篠島名物の大きな鯛のモニュメントがありました。

以前に見た時は港の中央にあった気がしますが、今日は隅っこに置かれていました。

鯛のモニュメント

せっかく篠島まで来ましたので昼食はここでと思いましたが、まだどこの店も開いていませんでした。

しかもすでにお店の前には並んでいる人がいます。「これは無理。」と判断して10:55発の船に乗り、

師崎港に向かうことにしました。余談ですが、船は朝乗った海鴎12でした。

師崎港に11:05に到着。あっという間に到着です。無事、島めぐりの遍路を完了しました。

篠島港から見える師崎 同じく日間賀島

フェリーターミナルは人・人・人です。アナウンスで「整理券がない方は乗船できません。」と流れていま

した。乗船制限が始まっているようです。早めの行動が大正解でした。

ところが予定外が一つ。この師崎フェリーターミナルには「港の食堂師崎」というものがあるはずなの

ですが、もう営業していないようです。

あてにしていたのでがっくりです。幸いと言っては何ですが、バスが11:22発なので、それに乗って

先に進むことにしました。

次は番外浄土寺です。ここから寺までは約2.5kmですがこの区間は歩きません。前回港から次の

番外浄土寺までは歩き、打ち終えていますのでバスに乗って移動します。バスが予定通り動いている

かどうかが心配です。

ターミナルビルの前にあるバス停でバスを待ちます。目の前に駐車場があるのですが、当然満車です。

それでもあとからあとから次々と車が来ます。整理員の方が大声で別の駐車場を案内していました。

予想通り11:22発のバスは10分近く遅れて到着しました。道路も混んでいますから仕方ないですね。

GWに10分程度の遅れは当たり前ですから。バスに乗り、番外浄土寺前にある小佐バス停まで移動

します。

国道247号は海岸線近くを通っています。これまでは東側に海を見ていましたが、先端の師崎を

越えたので西側に海を見て歩きます。何だか本四国の高知県室戸岬から高知市内への道に感じが

似ています。あの時は彼方に足摺半島が見えていましたが、今日は海の向こうに三重県の陸地が

見えています。霞んで見えている山並みは鈴鹿でしょうか?

幸いこちらの方向に向かう道は空いていて11:35に到着。バス停の目の前に浄土寺があります。

当然そちらにはいかずに先に進みます。

次は40番ですがその前に西国三十三カ所の2寺を打ちます。最初は西国5番極楽寺です。

極楽寺という名前の寺はこれで3つ目です。やはり皆が極楽に行きたいという願いからでしょうか?

国道247号を北方向に進みます。バス停から3分ほどで有名な温泉「梅の湯」のある料理旅館

「まるは」があります。ここで昼食を食べようかとも思いましたが、駐車場は満車入口付近には人だかり

です。さすがに無理と判断して先に進みます。温泉に入っている時間はさすがにないです。

温泉「梅の湯」と料理旅館まるは

道が大きく右カーブすると目の前が豊浜漁港です。以前にここにあるおさかな広場に買い物に来たこと

があります。ここで食事をとも考えましたが、そのおさかな広場があると思われるところには車が満杯。

立ち寄らずに進みます。

豊浜漁港 おさかな広場

「人気のあるお店は無理。国道沿いにあるお店で空いた所に入ろう。」と考え先に進みます。

この辺りの国道は歩道がなく、隣を車が走り抜けていきます。交通量はかなり多いです。このため、

国道から1本中に入った路地道を選んで歩きました。こちらは車は全く走っておらず安心して歩けました。

高浜と表示された信号を過ぎ、もう少し進むと左手に知多西国三十三観音の幟が立っています。

かわいいお地蔵様もいました。道の左側に参拝者用の駐車場があります。駐車場とは反対側の路地

に青地の知多西国三十三観音の幟があります。あそこを入るようです。国道を渡り、路地を進みます。

かわいいお地蔵様 青地に白文字の珍しいの知多西国三十三観音の幟

極楽寺は高台にあるので、この路地の突き当りから60段ほどの九十九折の石段を登って行きます。

石段の途中にあるお堂にはお地蔵様が祀られています。

石段を登り切ると、知多西国三十三観音5番札所極楽寺に到着です。11:55。

九十九折の石段 石段の途中にあるお堂

石段を登ったところに手水舎がありますが、その奥にあるのはどう見ても普通の家です。その横を通り

進むと境内に入ります。普通の家に見えたのも当然でこちらは住居でした。

本堂は桟瓦葺ですが寄棟造。中央須弥壇に本尊阿弥陀如来立像が安置されていますが遠くてよく見え

ませんでした。

右段には弘法大師、左段には観音霊場の札所本尊 十一面観音が祀られています。

階段 手前が手水舎 本堂

本堂内覧 弘法大師像 十一面観音像

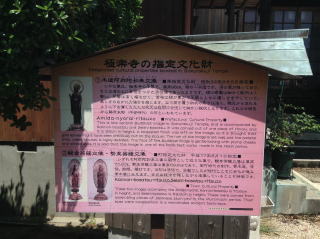

境内には、寺に収納された文化財の説明板と本堂の前に観音像がこちらを向いて立っています。

これは須佐浦観音といい、南知多五色観音の一つです。観音像は普通中性的な姿をしているの

ですが、この像はふっくらとした胸が強調されている珍しいものでした。

寺に収納された文化財の説明板 須佐浦観音像

もうひとつ、本堂と連接してるお堂があり、手前に朱塗りの鳥居があります。

祀られているのは「豊川稲荷」です。お狐様の像が狛犬のように建っていました。豊川稲荷は同じ

愛知県の円福山豊川閣 妙厳寺という曹洞宗寺院なのでその分祀なのでしょうか?

本堂前には観音像と大黒様と思しき像が仲良く並んで置かれていました。

豊川稲荷 観音像と大黒様

昔、須佐に藤六という漁師がいて、伊勢湾で漁をしていたら、網に金色の仏像かかったので、それを

地元の極楽寺に安置しました。その夜、藤六に「北方に岩屋の霊場があり、そこへ移せ」との夢のお告げ

があり、それを聞いた極楽寺住職が朝廷に申し上げると、元正天皇は行基に命じて岩屋に七堂十二坊

の大伽藍を造らせ、そこに仏像を安置、勅願所としたというのが43番 岩屋寺の起源だそうです。という

ことは、極楽寺は霊亀元年(715)創建の岩屋寺より古い開基ということになり、南知多町最古の寺で

あるという事になります。

正直なところそのような歴史があるとは思えない(失礼)お寺の雰囲気でした。

ただ一つ、境内からは素晴らしい眺望があります。豊浜の街並みが一望できます。その向こうには

伊勢湾の眺めが続いています。

ここも御朱印はセルフサービスでした。この時12時の町内放送が流れてきました。

納経を終え、御朱印をいただき次の「西国3番正衆寺」に向かいます。階段を下りて国道247号まで

戻り、右に進みます。「そろそろお昼を」と思いお店を探しながら歩きますがどこも満員。「これはコンビニ

の弁当になりそうだ。」と思いながら数百メートル歩くと右手に青色の幟がたくさん立っていて山門が

あります。もう正衆寺に着いたのかと思いましたが幟の色が青いのは?です。よく見ると「とら薬師」の

看板があります。12:05。

とら薬師

大きな立て看板があり「とら薬師」と書かれていました。脇に小さく「ごめんなさい地蔵」とあります。

なにか悪い事したときは、ここへ来てお参りすれば許してもらえるのでしょうか?

もちろん世の中それほど甘くはありません。「ごめんで済んだら警察はいらない。警察があるという

ことはごめんでは済まないことがあるということ。」という説を聞いたことがあります。

冗談はさておき、せっかくなのでここも打つことにしました。このお寺は正式名称は光明寺です。

山門は重層(二段造り)の屋根のある立派なの四脚門です。初めて見るものです。

山門をくぐってすぐ左にある手水舎の龍口はタコでした。思わず笑ってしまいました。

山門 手水舎

正面に本堂があります。寄棟造りで桟瓦葺きです。本堂の左側には桟瓦寄棟造りの薬師堂があります。

どちらも古風な作りでした。

本堂

本堂の左手前に「ごめんなさい地蔵」と「烏枢沙摩明王」がありました。

説明書きを見てみると、「ごめんなさい地蔵」は子どもが悪いこと(生き物(カ・ハエ・ゴキブリ等)を殺した

時、ウソをついた時、ものを盗んだ時など)をした時に「ごめんなさい」と言って手を合わせてあやまる

お地蔵さまだそうです。まあ子供なら許されるのではないでしょうか?

ステンレスの管の中に祭られています。珍しいです。足下には小さな鐘と撞木があって鳴らすことが

できるようになっています。

烏枢沙摩明王象の前にはひしゃくがあり水をかけられるようになっています。仏像の足下にはタワシが

置かれています。これで洗うということなのでしょうか?

烏枢沙摩明王は不浄を焼き尽くす神様で、下の世話にならずに済むという信仰の対象でもありますが、

東司に主に祀られる神様で、このように屋外に祀られるのはめずらしいです。

烏枢沙摩明王象 ごめんなさい地蔵

さらに「魚天さん」と呼ばれる魚供養の魚天観音像がありました。さすがに漁業の町です。

「魚をとる人、売る人、料理する人、食べる人は、魚を供養しましょう。」と書かれていました。こちらも

ひしゃくで水をかけられるようになっていました。

魚天観音像

もう一つ「ふく供養碑」もありました。(写真は失敗)大きなフグの石像です。ちなみに三河湾はふぐの

一大漁獲地だそうです。

このお寺のディスプレイ方法というかやり方は小さな工夫ですが効果的だと思います。ただ石仏を

並べるだけなら素通りしてしまうかもしれませんが、これなら興味を持ってみてもらえると思います。

軽く立ち寄るだけと思っていましたが、しっかりで巡拝してしまいました。12:15出発。

お寺を出て先に進みます。その先に「スーパーヤナギ」があるはずなのですが見当たりません。

ひょっとして廃業?見当を付けて右折して路地に入って行くと豊浜商工会館に突当ります。

商工会館の右側の路地を進んでいくと、坂道になってる参道があり、右が「須男神社」で鳥居があり

ます。

左の道に「正衆寺」と彫られた石標が立ち、こちらが参道のようです。左下に正衆寺駐車場の

看板があります。参道の途中の右側には 地蔵尊の石仏がありました。名前は確認できませんでした。

正衆寺参道 須男神社入口

地蔵尊石仏群

参道をまっすぐ進むと突き当りの右側に山門があり、「界内禁葷酒」の石柱が立ってます。12:20着。

山門の手前右側に鐘楼があります。見事なものです。入母屋屋根に袴腰付、二軒垂木、二手先の

組物などの意匠は「見事」の一言です。屋根に草が生えて入り程年季が入っていました。

山門 鐘楼

山門は6脚門で重厚さが感じられます。その山門をくぐり中に入ると、周囲を木々に囲まれた境内の

正面奥に本堂が建ってます。棟の高い寄棟造で、幅のある流れ向拝を付けたどっしり感のある建物

です。

左手に保育園らしき建物があり、篠島に続いて保育園を併設しているお寺のようです。昔の寺子屋の

影響でしょうか?

本堂

広い堂内の中央須弥壇に金色の扉があります。中に本尊釈迦牟尼佛が安置されているのでしょうが

見られません。その手前に小さめな仏像があり、これが本尊のお前立ちでしょう。

本堂左側の壇に西国三十三所の写し観音像が安置されています。知多西国三十三所の札所本尊は

如意輪観で、南知多三十三観音と愛知梅花観音の札所本尊は千手観音です。

本堂内覧 西国三十三所写し観音像

ちなみに、弘法大師像が観音様の右の庇間に祀られていました。

弘法大師座像

本堂前にはかわいいお地蔵様の小さな像がありました。

かわいいお地蔵様

納経を済ませます。これで知多西国三十三カ所の寺が知多四国八十八カ所と別々になっている寺は

すべて打ち終わりました。後は重なっている寺だけですので併せて打てます。12:25出発。

次は知多四国の40番影向寺です。ですがさすがにお腹が空いてきました。「コンビニがないか」と

思いながら歩いていると「ランチあります。」の幟があるお店を見つけました。迷わずにはいると席が

空いています。思わず心の中で「ラッキー」と叫んでしまいました。

ランチのお刺身定食を頼みましたが美味しかったです。国道から少し入ったところにある穴場のお店

でした。探せばあるものですね。

お店 ランチセット

食事を済ませ、12:50出発。国道247号に戻って右折、暫く道なりに進みます。

このあたりの電柱には札所番号51番の「野間大坊」の看板がたくさん見受けられました。野間大坊は

知多半島ではかなり名の知れたお寺ですが、まだかなり先です。ここまで宣伝しているとは驚きました。

歩くこと20分ほど、国道の上に黄色い看板があり、そこに影向寺と書かれています。

国道上の看板

看板の先、左手に駐車場があります。駐車場とは反対側の右手の狭い路地に入って境内に向かい

ます。100mほど進むと境内に入ります。13:15着。

参道の右側には手水舎があります。「洗心」と彫られた大きな岩があり、上部をくり貫いて水溜めに

しています。この手水舎の屋根には四匹の猿がいました。手水舎の奥にその説明板がありました。

見ざる聞かざる言わざるの3匹の猿はよく聞くのですが、ここの四匹目は「せざる」です。初めて聞き

ました。悪いことはしてはいけないということでしょうか?どんなポーズをしているのか気になったの

ですが、手水舎の後ろにスペースが無くてうまく撮れませんでした。

境内全景 手水舎

龍口 四猿の説明看板

見猿 言わ猿 聞か猿 せ猿

さらに進むと境内に入りますが、中に入ってびっくです。境内が広いです。入口の狭さから小さなお寺

と決め込んでいましたが見事に外れました。

永禄元年(1668)創建の歴史あるお寺です。当地にあった浄心寺・興福寺・影向寺を明治に入って

統合し、影向寺と号するようになったそうです。

ここの境内は変わっていて手水舎の先にクランク状になった道があり、その先に石柱があります。

推測するに、ここが以前は門柱のような形になっていたのを境内全体を作り替えたのではないかと

思います。その右横に本堂の旧鬼瓦は、よく似たものを遍路中何度か見かけました。ですがここの物は

非常に大きく、私の身長よりも高いです。こんな大きなものが屋根の上にのっていたのですね。

鬼瓦

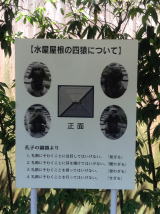

本堂は、桟瓦葺の入母屋造、広めに取った一間の流れ向拝を付けています。大棟に山号「普門山」

の文字が入れてあります。平成七年に大きな屋根の瓦の葺き替えを終えたそうで、まだ新しい雰囲気

です。本堂軒下には彫り物がありました。かなり年季が入ったものでした。本堂前にはその説明看板が

立っていました。(ちなみに「獏」とは人間の夢を食べるという中国の伝説上の生き物で、東南アジアに

いる動物のバクの事ではないそうです。)

本堂 親子龍

獏?象?と狛犬

堂内は3+1間に仕切られ、三間部分の中央は須弥壇に本尊十一面観音が祀られています。

右側は観音堂に当たる一間で、中央に知多西国三十三所・南知多三十三観音の札所本尊

「聖観音菩薩」が厨子にて安置されています。その左側に、南知多七福神の福禄寿が安置されて

います。

本堂外観 本堂内観

本堂の左側に、外は別棟の様に見えますが内部は本堂と繋がっているのが弘法堂です。切妻屋根の

手前に土間を設け向拝のような構造になっています。軒下に「子安大師尊 新四国 第四拾番」と書か

れた扁額が掛かっています。ここには中央の一番大きな厨子に収められているのが弘法大師です。

弘法堂内観

特に、安産・子育・除難・除病にご利益のある弘法大師だそうです。その右側に子安大師・左に御母公

大師が祀られています。

弘法堂前の机にお地蔵様と石の蛙が置かれて、花が供えてありました。つい撫でたくなる大きさです。

その隣には賓頭盧長者像、もう一つ仏足石もありました。

お地蔵様と石の蛙 賓頭盧長者像 仏足石

右側は納経所で、こちらは本堂の右端前面に入母屋屋根部分を付け足した形になっています。

こちらで御朱印をいただきました。

このお寺にも蘇鉄がありました。

この寺は本堂・弘法堂だけをお参りするのではなく是非、子安観音も参拝しましょう。七福神を含め

ると五つもの札所になっているのも珍しいお寺です。

弘法堂の左隣に、白色に青緑(せいろく)瓦葺の門があります。扁額に「子安観世音」と書かれて

います。門の天井には竜の絵が書かれていました。

白色に青緑(せいろく)瓦葺の門 龍の天井絵

門をくぐって進むと、赤い欄干の小さな橋の先に「南無子安観世音菩薩」の幟が立ち、その先の台座

の上に子安観音が立っています。ここが子安観音霊場です。水子地蔵尊もありました。

子安観音霊場 子安観音

子安観音台座下の地下室には守護佛十二支の守り本尊八体が祀られています。天井は低ものの

5m四方の広さがあり、意外と広い部屋でした。

守護佛十二支の守り本尊八体

ちなみに私の守り本尊は「八幡大菩薩」です。

八幡大菩薩

もう一つ赤い橋の手前には「病よけ地蔵」がありました。自分の体の悪い所に柄杓で水をかけるのだ

そうです。もちろんやりました。あちこちにかけたのでお地蔵さまが水でびしょ濡れになりました。

病よけ地蔵

見どころ豊富な札所でした。

余談ですが、境内に冷たいお茶の給湯器が置かれていました。ありがたく頂きました。おいしかった

です。お礼というわけではありませんが、お賽銭を少し多めに入れさせていただきました。13:25出発。

次は41番西方寺です。同じ名前のお寺が他もありました。私の自宅近くにもあります。こちらも

西方浄土の考えからこの名前が多いのでしょうか?

門を出て国道247号まで戻らずに右折。国道の脇に路地道がありましたのでできるだけそちらを通り

ました。この国道は歩道はもちろん路肩もほとんどありません。その上今日は車が多いです。安全を

確保しないといけません。この道は車が走れないほど狭いので安心して歩けます。1km程歩くと国道

に合流。さらに1km程国道を歩きます。

「山海」の交差点の右側に、他の方のブログで見た木造3階建ての料理旅館「十一家」を探しましたが

ありませんでした。代わりに真新しい建物があり、そこに「十一家」と書かれています。立て直したので

しょうか?以前の建物は建物が文化財的価値あると言われています。他の方のブログには「泊まった時、

廊下や階段がギシギシ音をたてて怖かった。」と書かれていました。是非見てみたかったのですが、

仕方ありません。

その先の海岸に写真のような塔が建っていました。「山海ドルフィンビーチタワー」だそうです。

そういえば大昔、小学生の頃この辺りに海水浴や潮干狩りに来た記憶があります。今日はさすがに

泳いでいる人はいませんが、国道沿いの駐車場やお店はほぼ満車で、海岸にはたくさん人がいます。

さすがにGWですね。

山海ドルフィンビーチタワー

交差点から200m程むと、右手に西方寺の山門、その隣に駐車場がありました。西方寺は国道に

面して山門があります。駐車場はかなり広いです。13:55到着。

この寺は永正年間(1504~1521)に、天台宗の寺院として創建されたと伝えられてます。しかし、

江戸中期の火災により古文書が焼失し、創建の詳細は不明だそうです。

享和三年(1803)、海上安全の守護神を祀る金比羅堂が復興されましたが、昭和三十四年(1959)

の伊勢湾台風により倒壊してしまったそうです。

山門は四脚門で屋根が大きくて重厚感があります。瓦はまだ比較的新しいのですが、柱はかなり

年季が入っていて木の表面がかなり傷んでいます。ここは潮風をまともに受けるので痛みも早いで

しょう。山門の屋根の下には見事な彫物が施されていました。

山門 門の彫刻

山門を抜けると真直ぐに参道が続き、正面に寄棟造の本堂が建っています。参道の途中の左手には

手水舎があります。しっかりと手入れされた松の木がある庭も作られていました。そこに「魚供養塔」の

石碑がありました。「海に一番近いお寺」ということでここに名古屋周辺の漁業関係者の方によって建立

されたのだそうです。

境内の正面奥の本堂 手水舎

魚供養塔

本堂の中央の須弥壇には両脇侍を従えて阿弥陀如来立像が安置されています。

左壇には南知多三十三観音の札所本尊十一面千手観世音菩薩が安置されている筈ですが、中央に

あるのは座像なので違うような気がします。この観音さまは、向拝の左外側の窓を開けてお参りします。

右段には薬師如来が、左壇には延命地蔵尊を中心に、その右側には遠慮がちに金比羅大権現が

祀られ、海の安全を守護しています。

ここが当初は金比羅堂だった事を思うと、もう少し中央にあってもよいかと思います。納経所は本堂の

右側、玄関を挟んだ先にあります。

本堂内観 右壇

南知多三十三観音

弘法堂は知多霊場の典型的な配置である本堂左側に建っています。

方三間の桟瓦葺宝形造に一間の流れ向拝を設けています。小ぶりですが良い形のお堂です。

中央の壇に大師像三体が安置されています。そのまた中央の厨子に収められたのが、41番の

弘法大師だと思います。

こちらの大師は、「またたき大師」と称され、眼病平癒のご利益があるとされています。最近、眼の疲れ

がひどいので念入りにお祈りしました。

弘法堂 弘法堂内観

弘法堂には珍しく賓頭盧長者の像が置かれていました。普通本堂にあるのですが。

賓頭盧長者像

本堂右側の玄関部分の造りは見事なものでした。

本堂右側の玄関

納経所で御朱印をいただき次に向かいます。ここにこの周辺の42番から47番までの地図がありま

した。距離なども書かれた詳しいもので写真に撮りました。こうしたものは非常に役に立ちます。

感謝です。

お寺を出る時に気が付いたのですが、山門左脇に路地があり、その先に石柱があります。ここからも

境内には入れるというか、ここが本来の(あるいは昔の)入口のようです。

時刻は14:05。当初はここまでか、ここからバスに乗って45番泉蔵院に向かう予定でした。ですが、

バスの時間まで45分ほどあります。それに今日は渋滞で遅れているかもしれません。時間も充分に

あります。予定を変更して順番通り42番天龍寺から44番大宝寺を打って内海駅まで歩くことにしました。

距離は8kmです。2時間半くらいで着けると思います。

まずは42番天龍寺に向かいます。寺を出て左に進み、すぐ左折して路地道を山に向かって進み、

ほどなく県道470号に合流します。道なりに進むと小山の集落に入ります。県道470号は「岩屋観音線」

と呼ばれているそうです。この先に43番岩屋寺があるからでしょう。

廻りの田んぼでは田植えをされています。GWなのにご苦労様です。

1km程数んだところにある久々に見る立派な「← 天龍寺」の看板のところを左折、そのまま天龍寺の

参道に入ります。突当りまで進むとそこが41番天龍寺です。背後に山が迫っています。

天竜寺の案内看板

天龍寺は今から450年程前の永禄九年(1566年)の創建で、当初は延寿山瑞岸寺と称していた

そうです。寛政九年(1797)、九世大傳大和尚の時、堂宇を再建し瑞岸山天龍寺に改めたとのこと

です。

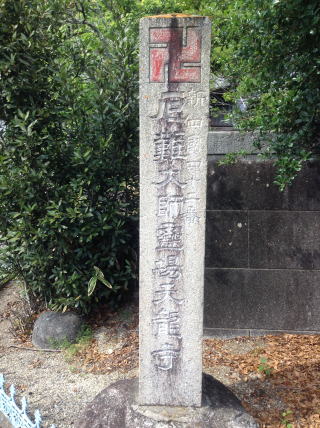

参道入口に「卍 厄難大師霊場天龍寺」と彫られた大正七年七月建立の石柱が立つのみで、

山門はありません。

石柱

入口から50mほどまっすぐな参道があります。右横に駐車場があります。その先に建つのが本堂で、

桟瓦葺寄棟造です。

境内正面奥の本堂

参道の右に手水舎がありますが、その横に小さな坪庭のようなものが造られていました。ご住職

の趣味でしょうか?

手水舎

本堂には「瑞岸山」の扁額が掛けられていました。

本堂正面 左側の所謂弘法堂

堂内は三間に仕切られ、中央に鎌倉時代の代表的な仏師「快慶」作と伝わる、本尊「阿弥陀如来」

が金色の厨子に収められ祀られています。残念ながら、幕に閉ざされ見ることができませんでした。

本堂左側の間は弘法大師を祀る所謂弘法堂となっています。中央に厨子に収めれた大師像が安置

されています。弘法堂正面の小窓を開けて拝する事ができます。

扁額や提灯に「厄除大師」と書かれており、この天龍寺が厄除に霊験あらたかと説明されています。

その訳は、男性の本厄の内、42歳が一番重要な大厄であり、天龍寺が42番札所であることから42歳

と42番の語呂合わせとも思える理由によるものらしいです。

でも、毎年、正月・二月には厄払いの参拝者が多く訪れるそうです。厄さえ払ってもらえればそれで

OKです。

本堂内覧 所謂弘法堂内覧

本堂前に可愛らしい延命地蔵がありました。もう一つ親子カエルの石像もありました。

延命地蔵 親子カエル

ちなみにここは南知多観音霊場第2番でもあり、札所観音「十一面観世音菩薩」も弘法堂内に祀ら

れている筈ですが、見つけられませんでした。なぜか観音様を見つけられないお寺がここ以外にも

いくつかありました。ひょっとしたら本堂にあったのかもしれません。

本堂の左隣に立つお堂は薬師堂です。

薬師堂 薬師堂内覧

このお堂の左側奥にコンクリートブロックに屋根を付けたお堂があり、六地蔵が祀られています。

六地蔵なのですが、数えると7体の石仏です。中央の石仏は螺髪なので、地蔵菩薩ではなく

阿弥陀如来のようです。

愚痴聞き地蔵はお堂の中ではなく、その脇に質素に作られた小屋に収められています。

六地蔵に比べると幼顔で、どことなく愛嬌のあるお顔です。大きな耳をされているので、愚痴聞きなの

でしょうか。聞いてもらいたい愚痴は山ほどあるのですが、時間の関係で1つだけにしました。

六地蔵 愚痴聞き地蔵

ここの納経所もセルフサービスでした。14:25発。

43番岩屋寺へは県道470号に戻って左折。坂を登る道を約1km進みます。途中でのどかな

田園風景があり1枚撮影。この時、前方の山頂付近に弘法大師像が見えました。その下に大きな

屋根が見えます。(写真ではわかりにくいです。)あそこが岩屋寺です。

岩屋寺の屋根↓ ↓弘法大師像

岩屋寺と弘法大師像

道の名前が「岩屋観音線」というくらいですからこの道を進むと自然に岩屋寺に到着します。

途中の道場輪に見事なツツジの花がありました。明るい紫に白い花が混じっていました。

満開のツツジ

14:40に岩屋寺に到着。道路の右側に訪れる人が多いのか、大きな駐車場があります。

このお寺は西暦715年創建の歴史ある尾張高野山宗の総本山。ですので高野山真言宗の流れをくむ

のかと思ったら元々は天台宗で、昭和二十六年(1051)に尾張高野山宗として独立改宗したそうです。

でも、行基が開山してかつては七堂伽藍・子院十二坊・大門を有し隆盛を極めたとのこと。弘法大師

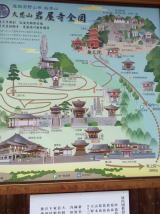

空海が2度、親鸞も1度来山したそうです。

そのため、知多四国霊場の総本山になっていて、本四国で言う所の善通寺にあたります。という理由

からでしょうか、知多四国の中ではかなり大きめのお寺です。駐車場が大きいのもそのせいでしょう。

外から見ただけでお寺の大きさや伽藍の見事さがわかります。

岩屋寺の外観

「南知多名所 岩屋観音」と彫られた門柱が立つ入口から20段の石段を登ると境内に入ります。

階段の登ってすぐ左にあるのは手水舎です。

これまでに見たことがない大きくてがっしりとした作りです。中央の水の鉢の部分も蓮の花を形どって

いてすごいです。

門柱 手水舎

境内の左手に建つ大きなお堂が本堂(観音堂)です。

大きな本堂で、何故か徳川家の紋の三つ葉葵がひるがえっていました。徳川幕府の庇護を受けたの

かもしれません。堂内も当然広く、外陣は手前が土間で立式の参拝ができ、奥半分は畳敷きになって

います。(写真撮影は禁止でした。)

内陣須弥壇に安置されているのは本尊千手観音。右脇間に弘法大師像が安置されています。

本堂

ここで御朱印がいただけます。併せて奥の院の分もいただけました。ここは西国三十三カ所も兼ねて

いますので、合計四つをまとめていただきました。まだ奥之院は参拝していないので順番が逆になりま

したが、(御朱印は本来納経したしるしとして頂くものです。)ま、細かいことは気にしないでおいて下さい。

本堂以外にも、境内には様々な堂宇が建ち並んでいます。

立札があり、岩屋寺の指定文化財の紹介が書かれていました。

西国三十三観音霊場のお砂ふみ巡道がありました。もちろんやりました。その後ろの建物は「霊宝殿」

で、大蔵経と弘法大師が使用した金銅法具類が保管されているそうです。

境内にはそのほかに鐘楼や阿弥陀堂、薬師堂もあります。

本堂と向き合った位置に建つのが阿弥陀堂です。桁行三間梁間二間、入母屋造の小振りなお堂。

浄土真宗開祖 親鸞聖人が参拝の折、納めたという阿弥陀如来が本尊とのことです。

一つのお寺に複数の宗派のお堂。日本らしいと言えば日本らしいです。

西国三十三観音霊場のお砂ふみ巡道 阿弥陀堂

鐘楼 地蔵尊

本堂を背に進んでいくと、左手に笠森神社があります。(写真はなし)

.

笠森神社は鳥居に「笠森稲荷」の額・キツネ・神前幕の抱き稲紋から稲荷社であること分かります。

神仏同居です。笠森神社の隣に建つ方三間二層造のお堂は一切経蔵で、寛政十三年(1801)落慶

の建物だそうです。内部には国指定重文の一切経を収蔵した輪蔵が設置されています。

薬師堂は五百羅漢の前に建つ宝形屋根の小さなお堂です。鐘楼は入口付近に建っています。宝暦

三年(1753)に再建されたもので、袴腰を付けた入母屋屋根で平面が長方形になっているのが珍しい

そうです。

一切経堂 地蔵尊 薬師堂 親大師遥拝所

一切経蔵の右側の山肌に五百羅漢像が祀られています。「文政三年(1820)に当山の住職であった

豪潮律師によって開眼された」と説明があります。200年が経過しているためか、傷んでいる石仏も

ありました。

五百羅漢と経蔵の間に、さらに階段がつづいています。長い石段が見えます。大師ヶ嶽の参道で、

山頂には大師立像が安置されているそうです。先程途中で見たものでしょう。

五百羅漢前のお堂には「大師山 百八尊遥拝所」の札が掛けてあるので、ここで参拝してもいいのかな

とも思いましたが、せっかくなので山頂まで登りました。10分ほどで登れると聞いていましたが、結構

長い距離があり、きつかったです。道端には八十八カ所の祠があり、石像が祀られていましたが、

ゆっくりお参りする余裕はありませんでした。一カ所だけにお参りして「登山」を続けました。

五百羅漢 大師ヶ嶽の参道の石段

大師ヶ嶽の参道

ようやく山頂に到着。汗がにじんでいます。12分ほどかかりました。山頂には親大師の像があります。

台座を含めると8mの高さがあるそうです。

親大師の像

その左手前に小さな祠があります。ほほえみ化粧地蔵と書かれていました。確かにこのような笑顔を

見たら心が和みます。

ほほえみ化粧地蔵

そのほかに三体の石仏がありましたが、一体は不動明王ですが残りの二体は何なのかわかりません

でした。

ここまで登ってきたご褒美がもう一つ。伊勢湾の眺めが広がっていました。霞んではいますが三重県

まで見えています。

石仏三体 伊勢湾遠景

下山開始です。途中に奥の院と案内された標示がありましたが、手前にトラ柵があり、通行止めに

なっていました。ダメ元で行ってみるかとも思いましたが、おそらく先程上ってきた道と同じ急坂です。

通れなくて引き返すことを考えると大変だと思い、岩屋寺に戻ることにしました。

足元が悪いので慎重に降りること7分。ようやく岩屋寺の境内まで戻ってきました。

続いて番外奥之院に向かいます。15:10発。山登りでしっかり時間を使ってしまいました。

奥之院は岩屋寺から少し奥に入ったところにあります。

岩屋寺の塀に沿って左へ進みます。岩屋寺にあった案内図には「奥の院まで300m」と書かれていま

したが、それは参道の入口まで。本堂まではさらに200mありました。

案内図

門柱から奥の院までの狭い参道は、大きな杉の木が立ち並び、道の両側には苔むした墓が並んで

います。奥の院までは距離にすると200mですが、ものすごい山奥に来てしまったかのような雰囲気

のある場所です。実際には5分で奥之院に到着します。先程まで暑いくらいだったのですが、この奥の院

の中は涼しいと感じるほどです。

門柱 参道

私はまだ行ったことがないのですが、ここの雰囲気は高野山の奥の院と似ているそうです。(規模は

比べられないのですが。)苔むした墓石や深山の趣のある杉林。幽玄という言葉がぴったりです。

知多四国は南国の明るい雰囲気のお寺が多いので、ここだけ異質な感じがします。知多四国のお寺は

どこもよく似たような寺院の連続でしたので、良いアクセントになりました。

大同三年(808)、弘法大師により開創され、背後にある岩窟で百日の護摩修行を行い、自らの像を

納めたと云われているそうです。周りの緑の木々の中で朱色の三重塔が目を引きます。15:20着。

でも近づくと、あれあれ鉄筋コンクリート製でした。先に記したような歴史のあるお寺なので、「古い

木造建築の方が雰囲気に似合ったかも知れない。」と思うのは私の勝手な感想でしょうか?

三重塔手前右側には篠島でも見た「くるま六地蔵」のお堂があり、くるま六地蔵が祀られていました。

他にも境内には多くの石仏が奉安されていました。

三重塔 くるま六地蔵

三重塔の手前左側にはもう一つ、祠のような建物がありました。入口に銘板はありますが、かすれて

いて読めません。「水向所」でしょうか?入口の左右両側に透かし彫りの鳳凰があるので何か言われ

のある建物だとは思いますが、何なのかわかりませんでした。

中に入ると、中央部に焼香台とろうそく立てがあり、お参りできるようになっています。その横を通り抜け

られるようになっていて、奥に行けます。建物の先には水路があり、さらに先には小さな階段状の台座が

造られていて、そこには十数体の石仏がありました。湿気が多いのか?水路に近い石仏は苔で真っ青

です。

石仏群

三重塔の前に観音像がありました。

観音像

三重塔の前の石段を上がっていくと、すぐ右手に女人堂があります。

女人堂内部

さらに上がると、参道途中に壽妙上人像があります。ちなみに壽妙上人こと松井豪鉄大僧正とは、

尾張高野山第一世管長で、 尾張高野山の独立開宗に努めた高僧です。昭和三十八年(1963)に

遷化したそうですので、比較的最近の人物です。

壽妙上人像

その奥に本堂があります。短いとはいえ、石段登りは足に堪えました。本堂の内部は写真の通り

大きな岩がありました。ここが弘法大師が百日護摩修行を行った岩窟なのでしょうか?

この奥の院では現在も毎月17日に護摩行が行われています。だれでも自由に参加できるそうです。

本堂

階段を下ったところに知多西国三十三観音の石像がありました。

知多西国三十三観音の石像

このお寺はさすがに他の寺とは一味違うという感じがしました。本四国の45番札所岩屋寺と雰囲気

が似ていました。

参道を戻り、次は44番大宝寺に向かいます。15:25出発。ここから47番寺宝院までが内海駅周辺

に固まっています。道路の関係でどの順番で打つのかは人によりまちまちです。

45番を先に打つ方が多いようです。確かに国道まで戻って進むと45番泉蔵院が一番初めにあり

ます。

ですが、42番天龍寺の先から山越えで44番大宝寺に向かう道があるそうです。私はこの道を使う

ことにしました。距離は約5km。久しぶりに長めの距離を歩きます。

42番天竜寺まで戻り、その先で右に曲がり、狭い道を進みます。この道は案内が何もありません。

事前に地図を調べ、途中にあった水路沿いに進んで龍江寺というお寺を目印にして向かいます。

龍江寺を過ぎた先で道が2つあります。左側の山越えの方の道が正しい道です。右側の道は行き

止まりです。

どんどん山の中に入っていきます。事前に道を調べてありますが、この道が正しいのか不安になる

道です。カーブの形や位置などを確認して、間違えていないことを確認市ながら進みます。

道の周りは完全に山の中、久しぶりに遍路気分満載の道です。急坂ではありませんがずっと上り坂

です。ガイドマップには「急な上り坂」と注記されていましたが、それほどではありませんでした。知多

四国の道は概ねなだらかだすが、ここは山に登っているという気がする坂でした。

道が下りになってきました。途中で目印にしていた溜池を見つけてほっと一安心。

ほどなく内海からきている道と合流。ここを右に曲がります。16:15。約4kmを50分で歩きました。

やがて開けた場所に出ると、かなり大きな駐車場に到着しました。16:20到着。奥にもくれん観音が

建っています。駐車場の一角には「知多四国第四十四番 菅生山大宝寺」と彫られた立派な石柱が

建っています。同じく駐車場の端には六地蔵が祀られています。

その隣には「満願成就石」があります。この石に手を触れて「切りたい縁」や「結びたい縁」をお願いし、

もくれん観音に手を合わせるのだそうです。

もくれん観音 六地蔵と左端が満願成就石 石柱

ちなみに、この時に観音像の周りを1周するのですが、右回りだと縁を結び、左回りだと縁切りが

できるそうです。

大宝寺は、弘法大師のお告げにより、宝暦元年(1751)に湧き出した霊泉の湧出地に、文化6年

(1809)に半田市小栗万蔵の次女「好堅尼」が開創した尼寺です。(ですが何故か曹洞宗の寺院です。)

大宝寺と言う寺号は、本四国八十八ヶ所霊場と同じ山号及び札所番号であった「菅生山大寶寺」にあや

かり命名したと寺伝に伝えられているそうです。

その創建当初より駆け込み寺として多くの女性を救済しており、現在も多くの方の人生相談を行って

いるそうです。また東海地方では数少ない縁切り寺ともなっています。

この寺は春には境内のもくれんが満開になり、境内を美しく彩ります。もくれん寺とも呼ばれ3月から

4月には大変多くの参詣者で賑わいます。もくれんを見るためだけにくる方も多いそうです。あの広い

駐車場はそのためでしょうか?残念ながら、少し遅かったようで、見ることはできませんでした。

石柱の横の狭い通路を進みます。坂道の途中に掲示板があり、この寺の御朱印の見本が紹介されて

いました。沢山の種類があるようです。

石段を登り境内を進むと右手に手水舎があります。岩を削って鉢にしたなかなか渋い水鉢です。

残念なことに蛇口は普通の水道でした。その横にいくつもの仏像が置かれていました。

手水舎

その左隣には「硯石大師」があります。大宝寺創建のきっかけとなった湧き水の上に大師像が祀られ

ています。岩壁を伝うように水がしたたり落ちています。

弘法大師が師崎から名切村へ向かう途中、湧き出る山清水の美味しさに暫し休憩され、書を書く

為に水を持ち帰った事から、硯石大師として知られる様になったそうです。

湧き水は、弘法大師が訪れてから現在に至るまでこんこんと湧いているそうです。

ちなみにこの湧水は眼病に効くそうです。手ですくって目を洗いました。

すぐ手前に仏足石がありました。足の形だけのシンプルなものでした。

硯石大師 仏足石

硯石大師の対面に本堂と、その隣に納経所のある建物が繋がって建っています。

本堂内は、正面に大師像が安置されており、ご本尊の釈迦如来は左側に祀られています。

本堂と弘法堂が一緒になっている札所では、本尊が中央で大師像が左右のどちらかがというのが

よくあるパターンですが、この配置は珍しいです。

本堂 本堂内覧

本堂の隣には「子安地蔵菩薩」が祀られている地蔵堂がありました。(写真はなし)

納経所は本堂の隣です、納経所には猫が1匹飼われていました。

本堂から1段下がったところにある観音堂には如意輪観音と聖観世音菩薩が祀られています。ここは

南知多三十三観音霊場になっています。

観音堂

森の中のお寺は静かです。おまけに参拝者は私だけ。境内は不気味なほど静かです。ですが良い

雰囲気でした。街の喧噪を離れ、鳥のさえずりや木々のそよぐ音を楽しむという贅沢ができました。

と思っていたら後ろから大声が聞こえてきました。二人組の年配の男性が大声で話しながらやって

きます。「そんな大声で離さなくても聞こえるだろう。」と言いたくなるような大声です。おまけに話して

いる内容はくだらないことばかり。せっかくの静寂が台無しです。

椅子に座ってもうしばらく滞在しようかと思いましたが、寺を後にすることにしました。16:30発。

来た道を戻ります。5分ほどで先程合流した地点まで戻ります。ここから内海駅まで下り道を進み

ます。

途中に久しぶりに遍路石柱を見つけました。かなり新しいものでした。

へんろ石柱

その先で道路横の民家に庭にツツジの花を見つけました。今度はピンクと白の見事な大輪の花が

満開でした。

ピンクと白の見事なツツジの大輪の花

ほどなく山を下り、前方に住宅街が見えてきました。駅に向かう途中の道路上にバス停がありました。

調べてみると内海駅から河和駅に向かうルート上にあるバス停です。

ここで待っていれば乗れるのですが、30分近く待たないといけません。時間通り走っているかどうか

もわかりません。内海駅に向かいます。

内海駅に16:50に到着。今回はここで打ち止めです。今回は約20km歩きました。

篠島・日間賀島に渡り、島の4霊場を打った関係で、距離の割には意外と時間がかかりました。

内海駅から名鉄に乗り名古屋に向かうか、バスで河和駅に向かうか?バスの方が早い時間ですし、

河和駅なら始発なので座れる可能性が高いと判断し、バスに乗ることにしました。

幸いバスは遅れることなく到着しました。

河和駅から特急に乗車します。先程の判断は大正解でした。すでに満席状態でやっと座れました。

内海駅からの電車だと、乗り換える富貴駅のホームが人で一杯。とても座れませんでした。

おかげで名古屋駅までゆっくり座って帰れました。