同行者は、今回も弘法大師様との同行二人です。

本来は昨日の土曜日に出かけるつもりでしたが、東海・北陸地方は先週の水・木と大雪に見舞われ

ました。自宅付近も15cmの積雪で大変でした。その寒気が昨日まであったため、1日後ろにずらし

ました。

まずは名古屋駅から名鉄河和駅に向かいます。名古屋駅から約50分で到着。ここから知多半島

南部を運行している「海っこバス」に乗り、前回打ち止めとした矢梨バス停に向かいます。

このバスは知多半島の東側にある河和駅から最先端の師崎を回り、西側の内海駅経由で河和駅

まで1周するルートで走っています。1時間に1本程度の本数ですが、この地域の唯一の公共機関

なので、今回を含めあと数回はお世話になります。

ちなみに1日乗車券が600円であります。このバスは1回400円なので2回乗ったらお得という

優れものです。

バスも河和駅を定刻に出発。予定通り8:54に到着。

天気は快晴、先日までの寒さとは比べ物にならないくらい暖かいです。ということで、張り切って

遍路スタートです。8:55。

バス停のすぐ前に「29番正法寺まで3km」の看板があります。でもまだその1つ前の28番永寿寺

を打たないといけません。

正方寺の案内看板

その先に「師崎まで8km」の看板もあります。このままこの国道247号線を進めば2時間で到着

できます。ですが遍路はそうはいきません。知多半島中央部にあるお寺を2つ打たないといけません

ので、そちらにぐるっと回る分があり、今日は14km程歩く予定です。

28番永寿寺へは、少し北に戻って浜の交差点を左折。前回打った法華寺の方向に進みます。

西に100mほど進んだところで左に分かれた道に入り、五宝川沿いに進みます。

道の横の畑で野焼きをしていました。(野焼きとは、畑の周りのあぜ道などの草を焼き、虫の卵などを

一緒に焼いて害虫の発生を防ぐものです。)のどかな眺めなのですが、写真の通り煙が道路まで立ち

込めて燻されてしまい、たまりませんでした。早足で通り過ぎました。

野焼き 煙充満

ほぼ1本道を20分ほど進むと車道は右に曲がり、集落を迂回するように走っていますが、立て込んだ

集落を南北に貫く狭い道を進みます。この道は車は通るのが無近しいですね。

途中に大きな案内石柱が建てられていました。「新四国28番札所永寿寺」と書かれています。裏側

には「29番正法寺へ二十三丁」と書かれていました。約2,5kmということですね。

案内石柱

案内図によると道路の西側は地名が字西側になっています。その他に字北側もあるようなので面白い

ネーミングです。密集した集落の中の右側に28番永寿寺があります。9:20到着。

実はこの区間、本来は「開山所 禅林堂」からこちらに向かうのですが、前回、西国三十三カ所の

法華寺を打った後打ち止めとしたため、今回の道のりを歩くことになりました。

この寺を創建したのは「大応空悦上人」です。その後しばらくは山奥の地にあるお寺でした。

天正14年(1582)京都福知山の落武者がこの地に落延び、山を切り開いて開墾して集落を作った

そうです。天正14年と言えば「本能寺の変」。明智光秀は福知山に所領を持っていましたので、その

関係者かもしれません。

石柱の手前には右側に弘法大師像と、左側に新四国八十八個所の石柱がありました。

弘法大師像 新四国八十八個所の石柱

石柱のみの門を入ると、すぐ左に手水舎、かなり年季が入っています。右手に庫裡があります。

コンパクトなお寺の境内で、参道は20m程で突き当り、その右側に本堂があります。

本堂は入母屋造で大きな向拝を設け、高欄を付した縁を付けるなど風格のある建物です。

正面は全て格子戸ですので、全部開けたら堂内は開放感がありそうです。

正面から境内 手水舎

境内全景 本堂

本堂の御本尊は、行基作の阿弥陀如来が安置されています。この行基という方はよく名前が出て

きます。生没年は668年~749年で、庶民に仏教を広めた人ですが、橋や池、水路を造って人々の

暮らしを助けたそうです。また、東大寺の大仏造りにも参加した記録があるそうで、そうした分野にも

秀でた方だったようです。

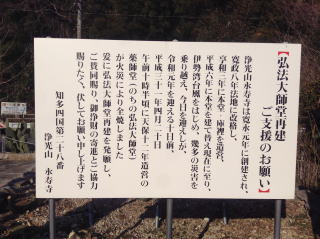

弘法堂が見当たりません。本堂の左側にコンクリートの基礎のようなものがあります。

その横に看板があり読んでみると「平成31年4月に火災により薬師堂(弘法堂)が全焼した。」との

ことです。

本四国を含めてあちこちのお寺を打っていますが、多くの寺で「火災により・・・。」という話を聞き

ます。ですが大昔のことが多いので実感としてはわからなかったですが、わずか数年前にこのような

災難にあったお寺があるとは・・・。

再建のため寄付をお願いしているとのこと。御朱印をいただいた時に一日も早い再建をお祈りして

わずかですが寄付させていただきました。

そうしたらお礼のお線香をいただきました。今後の遍路で使わせていただきます。

仮の小さな弘法堂が本堂横に建てられていました。

説明看板 仮の弘法堂

そういえば庫裡の軒下にケヤキの木製の(明治時代に使用されていた物)消防ポンプがありました。

残念ながら火事の時には役に立たなかったでしょうね。

弘法堂跡の左横に立つ「ことぶき観音」は、高さ2mで台座を入れると3.5mという大きなものです。

どこかで見たような記憶があります。22番大日寺の「みたけ観音」によく似ています。台座もそうです

が、観音様の顔付、同じ仏師の作ではないかと思います。色合いこそ異なりますが、本当によく似て

いました。

何故かその横にはサボテンの木がありました。

ことぶき観音とサボテン

御朱印をいただき巡拝を終えて次の29番正法寺に向かいます。距離は2,8km。45分ほどで着ける

でしょう。9:30出発。

寺を出て西方向に進みます。寺を出てすぐの所に大きな駐車場がありました。ここに迂回する道は

広いですので、これなら車で来ても大丈夫ですね。

100mほど歩くと前方に南知多道路が見えてきます。高架の下をくぐってすぐに左に曲がり、南知多

道路の西側を道路に沿って南に進みます。500m程で再びくぐってその先を右折。今度は南知多道路

の東側の側道を進みます。

この南知多道路も師崎に釣りに行く時に何度も走りました。その時にはまさか遍路で歩くとは思っても

みませんでした。

途中で竹林もありました。でも、この竹林は手入れがされていないようでビッシリと竹が生えていました。

これでは筍も取れないでしょう。

途中で豊丘ICの標示が見えています。1kmほど進んで県道280号に突当ったら左折です。9:45着。

右側に豊丘ICがあります。

南知多道路をくぐります 豊丘IC手前

27番から30番の区間は知多四国で初めて山中と言える箇所を歩きました。

実はこの辺りは一部の方に「知多アルプス」と呼ばれているところです。標高は200m以下なので

「アルプス」はどうかと思うのですが、知多半島の最高地点であり、これまでとは違う景色がありました。

(正直なところ「山」ではなく「丘」が適切な表現ではないかと思います。)

また、他の方のブログには、「この区間はガイドマップの記述がいまいちで知多四国の中で一番

わかりにくい難所」と書かれていました。そのため、地図とコンパスを用意し、事前にGoogleviewでも

調べました。

そのおかげかもしれませんが、確かに道が曲がりくねっていたり、分岐も多かったですが、特に迷う

こともなく歩けました。むしろ前回までの市街地の方が間違えやすかったです。

また、本四国と違って知多四国は遍路道付近に家があり、人がいるので安心できました。四国の

ように完全な山の中という箇所はこれまでのところありません。道を聞きたくても人がいないという

ことばありませんでした。(四国では丸半日の間、人に会わなかったという経験を何度かしました。)

左折して県道に合流します。実はここから右に行っても左に行っても29番正法寺には行けるの

ですが、右に行くと打戻となるため、左に進みました。

県道を100mほど進んだところにお寺がありました。ここは長福寺というお寺で、知多四国直伝弘法

第41番と南知多三十三観音霊場第7番です。せっかくなのでお参りをさせていただきました。

長福寺境内

さらに300m程進んで「JAアグリスふれあい館豊丘」を目印に右のわき道に入ります。100m程で

集落を抜けると、田圃の中の一本道という感じです。道自体は曲がりくねっていて分岐もいくつかあり

ますが、ランドマークの「南知多町運動公園」への案内看板があり、そちらに進めばよいので、迷う

心配はありません。

ですがかなり上り坂なので大変でした。さすが豊丘、名前に恥じないように丘がありました。

途中に案内石柱がありました。

案内石柱

そのすぐ先に長寿寺という別の寺があります。余談ですが、この寺は、知多四国直伝弘法第42番と

南知多三十三観音霊場第8番と愛知梅花三十三観音第27番の3つを兼ねていました。

知多にはいったいくつの霊場があるのでしょうか?確認しているだけでも7つあります。それだけ信心

深い方が多いのでしょうか?それとも営業熱心なのか・・・?

長寿寺

そのまま道なりに進むと前方左に正方寺の目印となる多宝塔の屋根が見えました。道沿いにお寺の

塀がありますが、初めて見るレンガ造りの塀でした。10:05着。

レンガの塀

正法寺は、珍しいレンガ造りの塀で囲まれ、更に多宝塔が本堂という一風変わった寺院です。

この正法寺がある場所は、源頼朝の父、義朝の家臣である鎌田兵衛政清の居城跡だそうです。

政清は平治の乱における源氏の功労第一の武将だったそうですが、長田忠致・景至親子の謀略

(55番法山寺で入浴中に襲撃)により義朝ともども殺害された悲運の武将でした。その供養のために

比叡山の徹円阿闍梨が草堂を建て毘沙門天を奉安し、護摩堂を建立したのが29番正法寺の始まり

だそうです。 毘沙門天は政清の念持仏とのことです。

余談ですが、長田親子は義朝の首を平清盛に届けましたが、清盛には「信義にもとる行為」と怒られ

逃げ帰ったものの、のちに天下を取った源頼朝に捕まえられて棒つきの刑(磔の刑)にされたそうです。

その時に磔にされた松の木と長田忠致・景至親子の墓が野間にあるそうです。57番報恩寺は

鎌田兵衛政清の菩提を弔うために創建されたお寺なのだそうです。

前置きが長くなりましたが、お寺に入ります。山門はなかなか見事なものです。

山門の右側は塀を取り壊して駐車場になっていました。ご時世ですね。でもそのおかげで境内の全景

が見渡せました。境内は緑豊かな景観が広がっていました。

丁度車で参拝に来た方もいました。

山門 寺全景

山門を入った正面に6m超の「厄除観音」が聳え立っています。その右隣には中小2体のお地蔵様

が立っておられます。

厄除観音 地蔵尊

誰もが本堂とは思わないであろう多宝塔は、昭和50年(1975)にコンクリート造で再建された建物

です。

本堂の御本尊は、秘仏の毘沙門天と吉祥天の夫婦像です。秘仏なので当然お前立があります。

本堂(多宝塔) 本堂内部

なぜこの多宝塔が本堂なのかというと、平成9年(1997)12月、深夜の不審火でこの多宝塔を

残し、全ての堂宇を全焼するという火災に遭ってしまったそうです。そのため、この塔が本堂となった

そうです。

その灰燼の中から黒焦げの大師像が出てきたそうです。後に一部を修理し、弘法堂に祀られてい

ます。

弘法堂は多宝塔(本堂)の右側、梁間三間、桁行五間の入母屋造で妻入りに建っています。前面の

妻側に縁を設け、賽銭箱が置かれています。平成13年(2001)の再建だそうです。新しさを感じました。

堂内中央に弘法大師、右側には前述の真っ黒な大師像が安置され、左側は南知多三十三観音の

札所本尊の黄金に輝く不空羂索観世音菩薩坐像が安置されています。

不空羂索観世音菩薩は一面三目八臂で、手に羂索を持っています。

弘法堂 弘法堂内観

また、弘法堂奥の客殿前には修行姿の大師像が立っています。山門の左にある手水舎はコンクリート

製でした。

修行大師 手水舎

ちなみに、この寺は、南知多三十三観音霊場 第9番と島崎二十一大師 第5番を兼ねています。

もう一つちなみにですが、このお寺は「千枚通し霊場」です。「千枚通し」といって「南無阿弥陀仏 法忍」

と書かれた和紙の護符を呑むのだそうです。万病や安産に霊験あらたかだそうですが、一袋に百枚

入っていてこれを毎日呑むのだそうです。遠慮しておきました。

本堂左前にはその大きな石碑がありました。

千枚通し霊場の石碑

納経を済ませ次に進みます。10:15出発。

次の30番医王寺に向かいます。3kmほどありますが、40分くらいで着けると思います。

山門を出て左に進み、区画整理で造られたと思しき長方形の畑の中の道を歩いていきます。大きな

キャベツが栽培されていました。田舎の香水の匂いが漂っています。朝の煙といい、今日は匂いに

やられています。

10分ほど歩いて畑を抜け、県道7号線に合流します。しばらくは県道を南に進みます。県道沿いには

シュロの木が植えられていて南国ムードが漂っていました。そのせいではないのですが、暑くなってきて、

1枚服を脱ぎました。

県道は交通量が多いですが、幸い歩道があるので安全に歩けます。そういえばここもよく走った道

でした。

シュロの木の並木道

大井町に入り、大井西交差点の信号を左折します。10:40。交差点にはこれから行く5寺と上陸大師

の案内看板が立てられていました。

その他にも釣舟の船宿の看板がいくつかありました。10年ほど前までは毎月のようにこの先の師崎

に釣りに来ていました。この道もよく通りました。

案内看板

県道281号線に入り5分ほど歩くと道の右側にコンクリートの擁壁があります。この上が上ノ山公園

だと思います。後で行く予定です。

県道沿いの擁壁

その先で両側にお寺の塀らしきものが見えてきます。

ここは5つのお寺が固まっています。何故5つものお寺が集まっているかというと、もともとこの大井

五ヶ寺は医王寺を中核とする一山塔頭寺院四坊で構成されていました。

医王寺の歴史は古く、神亀二年(725)、行基菩薩が現在地よりも西にある「仏山」に草庵を結び、

薬師如来を安置して開基したのが始まりとのことです。その時行基が作ったと言われている薬師如来

が本尊です。

その後、弘仁五年(814)、東国巡錫途中の弘法大師が知多半島聖崎に上陸。当地で7日間の

護摩行を修し再興したそうです。最盛期は七堂伽藍十二坊を擁した大寺院の中心だったそうです。

ですが後年に兵火で伽藍を焼失、建歴2年(1212)に現在地に再建されました。

その後、昭和30年代に県道整備のため敷地内に道路が通り、5つの寺院に別れました。それで5つ

の寺が隣接してあるのですね。

大井五ヶ寺と呼ばれ、半径100mの円の中に30番から34番までの5つのお寺があります。

ですので少し行き戻りをしないといけませんが順番どおりに打つことも可能です。が、私は順番に

こだわりはないので、一番手前にある34番性慶院に最初に巡拝です。

もう一つ理由があります。5寺を打った後、上ノ山公園にある修行大師にも行くつもりです。ここに

行く道は30番医王院の先になります。このため医王院を一番最後にした方が効率的です。

現在ではその医王寺が無住の為、四坊が交代で法灯を守り、維持しているそうです。元になった

お寺が無住職というのは寂しい気がします。

34番性慶院に10:50到着。塀に寺名が張り出されています。性慶院の山門は県道に面しておらず、

左の路地に入った所にあります。この寺は開創当初は「円蔵坊」という名前で、後に弘法大師が再興

しました。他の塔頭寺院と同時期に移転してきたそうです。

狭い路地に入ってすぐ左にこじんまりとした山門があり「宝珠山 性慶院」の表札が掛けられて

います。

塀の案内表示 山門

門くぐると左に手水舎があります。シンプルな感じでした。真っ直ぐ先に本堂があります。ここにも蘇鉄

が植えられていました。もはや定番というか、ない方が珍しいという状態になってきました。

手水舎 弘法堂

堂内正面中央に秘仏青面金剛が、厨子に収められた形で安置されています。弘法大師像は右側の

段に祀られています。

弘法堂内覧

境内左端に朱色の鳥居があります。これが福寿稲荷。正一位福寿稲荷大名神の幟が並んでいます。

赤い旗は本堂の白い知多四国の旗と比べると、やはり派手です。

福寿稲荷は賭け事にご利益があるとかで、社殿前に並ぶキツネの石像を削って持ち帰る人もいる

そうです。確かに、顔や頭が削られて丸くなってしまったキツネもありました。

東京両国の回向院に「鼠小僧次郎吉」の墓があり、「この墓石を持っていると博打で勝てる」という

噂があり 墓石を削り取っていく者が多いと聞いたことがあります。博打を打つ人は迷信深いというか

神頼みするのでしょう。

福寿稲荷 狐像

実は肝心の本堂が見当たらなかったので、御朱印をいただくときに尋ねてみました。本堂は弘法堂と

福寿稲荷の間にある小振りな建物だそうです。今日は完全に締め切られていました。

次は左隣にある33番北室院です。本当にすぐ隣で距離は門to門で20m、移動に10秒ほどしか

かりません。これまでの中で最短ではないでしょうか。何せ門の前の塀が北室院ですから。

(下の写真の左端の茶色の塀が性慶院、中央の白い壁が北室院)

左端の茶色の塀が性慶院、中央の白い壁が北室院

こちらは山門が県道に面しています。こちらも塀に寺名が張り出されています。

山門 金文字の石柱

この北室院も医王寺の塔頭で当初は「浄光坊」と称していました。

山門は仁王門で平成4年に再建された新しいものです。両側に仁王像を安置しています。この像は

なかなかの迫力です。よく考えてみると知多四国では仁王門は初めてではないでしょうか?

最近は中の像を守るために金網が施されているところが多いのですが、ここはガラスがはめ込まれて

いて、像がよく見えます。ほんとうはどちらもない方がよいのですが、木像を鳥の糞害から守るためには

仕方ないですね。門の右前には石柱があり、寺号が刻まれています。

仁王門 仁王像

山門をくぐると、右にカーブした珍しい参道が続いています。入ってすぐに所に手水舎があります。

ベンチがあり座れるようになっていました。その奥に動物供養塚と永代供養塔があります。

動物供養塚には、犬の背に乗ったお釈迦様と思しき像がはめ込まれていました。

永代供養等には弘法大師が祀られていました。その永代供養塔の先に見える屋根は先程打った

性慶院の山門です。

境内 手水舎

動物供養塚 永代供養塔

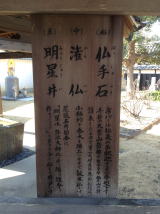

手水舎の右には弘法大師が掘って護摩を修したと伝わる「明星井(みょうじょうい)」があります。

でも1つ疑問があります。弘法大師がこの地で護摩を修法したのは弘仁5年(814)。医王寺や

塔頭寺院が明星井のある現在地に移転したのが建暦2年(1212)。

あれれ?何も無い所に明星井を掘って護摩修法を行い、その400年後に偶然北室院がそこに移転

してきた?つじつまが合わないように思いますが、ま、細かいことは気にしないで。

その「明星井」の隣に「潅仏(かんぶつ)」もう一つ隣に「仏手石」と書かれた手型がありました。

ネパール伝来のお釈迦様の手形だそうです。仏足石はよく見ますが、仏手石は初めてです。「手を

乗せるとどの様なご利益があるのだろう?」と思いながらも乗せました。

明星井 潅仏 仏手石 説明板

本堂は「仏手石」の横にあります。「本堂」と書かれた表札がありました。珍しいです。本堂には中央

に厨子に収められた聖観世音菩薩、その前に金色に輝く観音像が安置されています。その後には

三十三観音像が整然と並んでいました。

本堂 本堂内覧

正面突き当たりの切妻造の大きな堂宇が弘法堂です。こちらにも「弘法大師」と書かれた表札が

ありました。弘法堂右側にある納経所で御朱印をいただきました。

ちなみに、この後に向かう上陸大師と30番医王寺の納経朱印もここで戴けます。

弘法堂(右側が納経所) 弘法堂内覧

それから、本堂と弘法堂の間に十王堂というものがありました。

十王堂内覧

山門を出てすぐ前にある横断歩道で県道を渡り、そのまま進んで路地に入ります。50m程進むと

左に31番利生院、右手に32番宝乗院があります。本当にお向かいです。左の利生院を先に打ち

ます。

この利生院は医王寺の塔頭「東光庵」として開創され、建暦二年(1212)医王寺と共に現在の地に

再建されました。そのため、山門の柱にも小さく東光庵と書かれています。この山門は朱色に塗られ

ていて鮮やかです。

ですが、門の右側の塀を取り壊して駐車場になっています。お寺も生活の場ですからこれも仕方ない

ですね。屋根の部分は門と合わせた瓦葺きになっていましたし。

山門

山門から真っ直ぐに延びた参道の先にコンクリート造りの弘法堂が建っています。

弘法堂の手前左側に見える建物が本尊不動明王を祀る本堂です。宝珠を乗せた宝形造で、正面に

大きな向拝を設けています。卍の文字入りの五色幕が掛けられていました(境内がコンパクトで、私の

カメラではこれが最大広角です。)

境内

弘法堂内奥に幅一杯に設けられた仏壇があり、中央の手前に厨子に収められた弘法大師像が安置

されています。祭壇には修行大師像の写真が飾られてます。

この写真の大師像は、医王寺裏手の上ノ山公園内に立っている像です。平成二十年(2008) に知多

四国霊場開創二百年を迎えるに当たり、利生院第三十世他、世話人一同が建立した像だそうです。

この後行ってみる予定です。

弘法堂の扁額 弘法堂内覧 弘法大師ご生誕1250年 88箇所定番の小坊主さん

本堂は、何か行事が行われているようで中を見ることができませんでした。

ちなみに御本尊は不動明王で、寺宝として畳3畳ほどある「金剛界曼荼羅」と「胎蔵界曼荼羅」がある

そうです。

その本堂横には「成田山不動明王の看板」が掲げられています。説明文も書かれていて要約すると

「弘法大師が唐に向かった時、海が荒れるたびに不動明王に念じるとその都度姿を現し降魔の剣を

振って波を切り鎮め、風を払って船を安全に導いたそうです。そのため大師は不動明王の威徳を感じ、

帰国後に開眼供養したのが成田不動尊である」だそうです。

お寺の御本尊が不動明王というのは珍しいですが、こうした謂れがあるのですね。

この話のためか、弘法堂では交通安全や災難除けにご利益のある、弘法大師の一年守りがありま

した。

その他境内には珍しい屋根のない手水鉢とうたたねしているような弘法大師像がありました。

手水 うたたね?弘法大師像

ちなみに、ここは納経所がありません。御朱印は次の32番宝乗院で頂きます。

その32番宝乗院に向かいます。向かいますと言っても利生院のすぐお向かいで、門を出たらすぐ前

が宝乗院の山門です。移動距離は5m、時間は3秒です。これまでの最短記録をまた更新しました。

おそらくこの記録を塗り替えることはないでしょう。

利生院の山門内から覗く宝乗院山門 宝乗院山門

宝乗院も医王寺の塔頭として開かれ、当初は「宝泉坊」と称されていました。先程の利生院と同様、

建暦二年(1212)に現在地に再建されたそうです。

山門をくぐると一直線に長い参道が続いています。すぐ左に手水舎がありますが、ここは珍しい井戸

から自分で汲み上げる物でした。やってみましたが地下水なので暖かい水でした。

奥に進むと、正面に本堂、参道が左へ分岐した先に大黒堂が建っています。参道右側の建物は、

立派なので本堂かと思ったら客殿でした。

境内 本堂

客殿

本堂は方三間寄棟造で、正面に一間の流れ向拝を設けてあります。縁には高欄ではなく金属の

手摺で囲っています。

ここは本堂の中に入れました。中央に本尊十一面観世音菩薩を安置し、右側に不動明王、左に

弘法大師を祀っています。本堂・弘法堂一体型ですね。仏足板もありました。

本堂内覧

客殿の手前に竹風の塀に囲まれた建物がありましたが荒神様と恵比須明神、大黒天が祀られて

いる鞘堂(さやどう)だそうです。

大井漁港の近くという場所柄もあってか、海上安全にご利益のある金比羅大権現を祀っています。

大黒堂

全体的にはこじんまりとした感じでした。ですが、旧暦十月十日の縁日には出店が出て賑わい、町中

の人が参詣に訪れるそうです。

納経所に「31番、32番2箇寺の御朱印を一緒に差し上げます。」との張り紙がありました。

3ヵ所の納経所で5寺と上陸大師を併せて6つの御朱印を一気にもらえました。便利だなと思う反面、

やはり1箇所づつもらう方がありがたみがあるような気がします。

最後が30番医王寺です。門を出て右に50m程進むと山門があります。ここも塀に寺名が張り

出されています。

境内に入ると階段があります。1つ目の6段の階段を登った右手にあるのが観音堂で、三十三観音

が安置されています。

境内左手には珍しい石造りの手水舎がありました。

三十三観音 石造りの手水舎

本堂はさらに15段程の石段を登った所にあり、この地への移設800年を記念して本堂・大師堂を

合わせて近年再建された建物です。内陣に須弥壇を置き、本尊薬師如来三尊像が安置されています。

左右の脇陣は右側に南知多三十三観音の札所本尊千手観音を安置し、左側の脇陣に弘法大師

(2体)・阿弥陀三尊(善光寺式)・聖徳太子像を安置しています。

本堂の一番左端の天井には大きな絵馬が飾られていました。歌舞伎絵の大家・鳥居清信が描いた

歌舞伎の曽我十郎・五郎です。享保20年(1735)に奉納されたものでそうです。(写真は失敗)

ちなみに、本堂の裏には知多四国霊場三開山の一人、武田安兵衛行者の墓がありました。

もう一つちなみにですが、この本堂は左右対称ではありませんでした。これも珍しいです。

本堂 本堂内覧

本堂の右側には入母屋造り瓦葺きの屋根がものすごく立派な鐘楼堂があります。こちらも珍しい

丸柱でした。

鐘楼堂

納経朱印は塔頭四坊が輪番制で扱っており、今日は北室院でいただきました。

やはり人気のないお寺というものは寂しさを感じます。

次の35番成願時に行く前に、お寺ではありませんが上陸大師に向かいます。

さらにその前に修行大師が祀られている上ノ山公園に立ち寄ります。

さらにさらにその前に利生院横にある喫茶店で昼食です。実はこの先にお店がないようなので

早めにここで食べることにしました。

現在時刻は11:30。予定よりも1時間早いです。計画のどこかを間違えたかとも思いましたが、

歩いた感じでは最初の3寺間の距離が計画より短かったような気がします。

ところがこのお店が混んでいて頼んだ料理が出てきたのは約20分後でした。笑うしかないですね。

食事を済ませて遍路再開です。12:00発

医王院の前を通り過ぎ、突き当りの看板を目印に右折、細い路地をしばらく進むと前方にコンク

リートの壁が見えてきます。そこに無理やり付けたかのような急な石段があります。幅も狭く崖っ淵に

あります。傾斜も急で落っこちないかが心配で慎重に登ります。

案内看板 石段

途中で街並み越しに海が見えるところがありました。手前に見えているのが大井の港でしょう。

もうすぐそこという距離です。

修行大師まではまだまだ修行の道があります。階段を登り、道なき道を進むとようやく頂上というか

広場に出て、一番奥に修行大師の像がありました。距離は大したことはなかったのですが、登りがきつ

かったです。12:10到着。

登山道 修行大師

像の下にはお砂踏み霊場がありました。横には由緒が書かれた石碑がありました。

振り返ると素晴らしい景色が広がっています。三河湾と篠島が見えます。あの島には次回行きます。

苦労して登った甲斐がありました。しばし景色を楽しみます。

樹木の間から豆粒みたいに小さいですが、上陸大師を見ることができました。

余談ですが、このあたりでは非常に有名な高層マンションのチッタ・ナポリタワーというビルも見えて

います。以前に、「リタイヤしたらあのマンションを買って釣り三昧の余生を送ろう。」と考えたこともあり

ました。リタイヤする年齢になりましたが、夢は現実になりませんでした。

上ノ上公園からの眺め 上陸大師

ちなみに、この登ってきた坂の名前は桜坂です。何故このネーミングなのかと思っていましたが、

ここにきてわかりました。山上には桜の木が十数本ありました。きっと春には見事に咲いて花見が

できるのでしょう。ベンチもあるので休憩できますが、降りることにします。

引き返して、上陸大師に向かい進みます。国道247号線には出ずに手前の路地を歩きます。

国道の所に看板があります。そこで国道を横切り港の方に向かいます。

案内看板

しばらく歩くと旗が並んだところがあります。知多四国八十八個所を知らない人は「何の幟だろう?」

と思うでしょうね。国道から意外と距離があり、500m程歩くと駐車場があります。その先にはバーベ

キューの設備のある所もあります。

遍路とはなじまない光景ですが、ここは観光地でもあるので仕方ないですね。

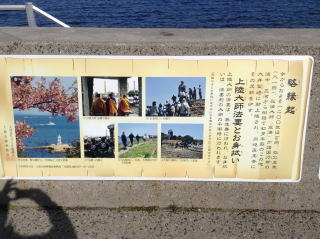

駐車場を過ぎて海岸に向かい、角を曲がった先でようやく上陸大師が見えました。12:25到着。

上陸大師

現在は満潮で海を隔てた岩の上に大師像がありますが、干潮時には大師像のところまで陸が現れ

ます。堤防から石段で降りられ、歩いて行く事はできますが、かなり足場が悪いそうです。

やはりここから海越しの像を拝むのが一番趣きがあります。

堤防に上陸大師の謂れや法要の説明などが書かれたものが張り出されていました。

説明書

その案内によると、大師像越しに富士山が見えるそうです。今日は雲があって見えませんでした。

ですが、目の前には三河湾と篠島、渥美半島、これから向かう師崎、遠く三重県の伊勢付近の山も

見えています。

丁度海上を観光船が走っています。次回に乗る河和港から篠島・日間賀島への船だと思います。

一見すると岩を組み立てて造った東屋があります。(よく見るとコンクリート製でした。)これは遥拝所

なのかも知れません。屋根というか天板の部分の上に珍しい女性姿の遍路人形がたくさん置かれて

いました。隣にベンチがあり一休みです。

石造り風の東屋

ベンチに腰かけてのんびりと海を眺めると心が安らぎます。喉を潤して休憩です。青い空に白い雲、

青い海に上陸大師像。和かです。日差しも暖かいです。

先程33番北室院で御朱印は頂いていましたので、何もせずにゆっくりと休憩です。

でもいつまでも休憩というわけにはいきません。遍路に戻ります。12:30出発。

35番成願寺へは約1km。来た道を戻ろうかとも思いましたが、海岸沿いに回れるようでしたので

堤防沿いに歩きます。途中堤防をよじ登って手製の階段を降りるところもありましたが、無事に国道

までたどり着きました。かなりショートカットしたみたいです。

左手に海を見ながら国道247号を南に進みます。

左側に水門のある川を渡って片名港が左に見えてきたら「片名」のバス停を探します。バス停の先で

目印の石柱と幟を見つけ右に曲がり路地に入ります。(南知多町消防団 第三分団の建物が目印)。

狭い路地を進見ます。途中に案内看板があり、道を間違えていないことがわかりほっと一安心。

曲がり角の石柱 案内看板

国道から300m程進むといきなり広い駐車場があり石の鳥居が建っています。「あれ?」と思い

ましたが、ここはお隣の「神明社」です。成願寺は左奥にあります。12:40到着。

神明社の鳥居 左奥に成願寺

35番成願寺は当初天台宗の寺として開創しましたが、その後衰退し荒廃してしまいました。後の

元和元年(1615)に曹洞宗に改宗され堂宇が再興したそうです。

山門を抜けると斜め左にどっしりと本堂が建っています。その左隅が弘法堂になっている知多四国の

定番型です。

山門 本堂

中央須弥壇に本尊阿弥陀如来が安置され、その前に厨子に収められた金色の小さな仏像があり

ます。これが南知多三十三観音の札所本尊「准胝観音」でしょうか、遠いのでよく分かりませんが、

他に観音様が見当たらないのでそうかも知れません。

本堂内覧(左側が弘法大師、中央が阿弥陀如来)

境内には大きな鬼瓦が祀られていました。これは本堂などの瓦を葺き替えた際、使用していた

鬼瓦を「風吹不動」 として残したのだそうです。

その他にもその時のものと思われる物が境内に置かれていました。

風吹不動 その他の鬼瓦

修行大師像が左の脇陣に安置されてます。これは弘法大師がこの地に上陸した時、疫病が流行って

いて、大師はこの地で厄除けの法を修行して、その加持祈祷により救われた村人が感謝を込めて

祀ったものだそうです。

疫病とは今のコロナのようなものだったのでしょうか?コロナを退散させてくれる人がいたら是非

祈祷をお願いしたいと思います。

さらにその隣には聖徳太子像があります。何か謂れがあるのでしょうか?

余談ですが、最近は聖徳太子という人物はいなかったという説がかなり有力なのだそうです。

1万円札の肖像画としてなじみのある世代としては寂しい話です。

聖徳太子像 修行大師像

手水舎の形状が非常に珍しい物でした。斜めの柱や、格子で囲うなど手水舎ではあまり見ない建て

方です。

手水舎

余談ですが、この成願時の指定文化財として「円空仏・善女竜王像」があります。ですが、本堂内を

探したのですが見つかられませんでした。おそらく秘仏になっているのだと思います。

岐阜県にも円空の記念館があり、いくつかの像を見たことがありますが、この像は細かく彫られている

とのことでした。

説明板

もう一つ、この寺の燭台で見かけた筒が興味深かいものでした。(写真は失敗)

風のある日はロウソクと線香に火をつけるのに苦労するので、この金属製の風よけはナイスアイデア

です。この筒は風向きにより火付け口の方向が変えられる優れモノでした。

その他に境内には井戸と地蔵尊と大峰山役行者の立て札のある祠がありました。

井戸と地蔵尊と大峰山役行者の祠

打ち終わって次の36番遍照寺に向かいます。12:50出発。次の寺は知多半島最南端の師崎に

あります。

国道247号線を師崎港に向かって進み、約1.5kmほど進むと左手に師崎の港が現れます。

ここは以前に何度も釣りに来た港です。ここから船に乗って伊勢湾で釣りを楽しみました。当時利用

した船宿や食事をした店がありました。港に近づくにつれてどんどんお店が建ち並んできました。

20分ほど国道を歩くと道が左に急カーブする地点で右手の狭い路地に入ります。路地に入ってすぐ

の所に赤い郵便ポストがあり、その反対側に石柱があります。この石柱は低いうえに電柱の陰になって

いて見落としやすいので要注意です。おまけに今日はなぜか電線が乗っていました。

この石柱には手形の右矢印で「四拾番」と刻まれています。「あれ次は36番のはず?」と思いました

が、これは36番を打ち終えてここに戻ってきたときに、篠島と日間賀島にある3寺を飛ばすと次は40番

影向寺になるのでそこを案内したものではないかと推察しました。

まわりをよく見てみると隣の民家の塀に「遍照寺→」の標識が掛けられていました。

石柱 民家の塀に案内看板

狭い路地を看板の通り80m歩けば36番遍照寺の山門に辿り着けます。13:10着。

遍照寺は神亀二年(725)、医王寺十二坊中の一院として開創されましたが、建暦二年(1212)に

火災により医王寺全山が焼失した為、師崎に移り再建されたそうです。

非常に目立つ真っ赤な山門です。珍しいです。山門をくぐると一直線に延びた参道の先に本堂が

建っています。

山門は赤く塗られていました。山門をくぐってすぐ左に手水舎があります。年季が入ったものでした。

山門 手水舎

参道を少し進んだ左に弁財天の銅像が立ってます。この寺は知多四国八十八カ所で唯一弁財天を

祀る寺です。全国的にも珍しいそうです。

本堂の厨子に安置されている本尊の弁財天は秘仏で拝することができません。ですが、こちらの

弁財天像を拝めば十分ご利益がある様な気がします。

弁財天というのは神様と思われていますが、本来仏教の守護神である天部の一つで、ヒンドゥー教の

女神サラスヴァティーが、仏教に取り込まれた呼び名だそうです。

弁財天の銅像

一直線に続く参道の先に建つは本堂は、方三間の宝形造で一間の流れ向拝を付けたもので縁も

設けず、彫刻も控えめなシンプルな物です。ですが堂内は格天井を設け、外陣・内陣が区別されて

いました。ただ、天井が若干低いように感じました。

中央に本尊の弁財天、右側に弘法大師、左側に南知多三十三観音14番札所本尊如意輪観音が

祀られていました。

本堂 本堂内観

境内

本堂の左手前に仏堂とは思えない建物があり、休憩所のような感じで扉はアルミサッシです。でも、

「道中安全 御手引大師」と書かれた立札が立ってます。

扉を開けてみると、奥の右側に弘法大師、左側は宮形の神棚のような物が置かれています。よく

わからない建物ですが、遍路をする人の道中安全を祈願する為のお大師さんと解釈し、お参りさせて

もらいました。

ちなみに、ここの納経所は久々に「ご自由に押してください。」でした。

次に向かうのは知多四国八十八箇所ではなく知多西国三十三観音6番神護寺に向かいます。知多

四国八十八寺に重なっていない4寺の内の一寺です。

山門を出て右手に進み、細い路地を100mもいかない所の電柱に「神護寺→」看板がありました。

ここを右折して進むとT字路に突き当たるので、左折して進むとまた突き当りで、旗と看板が立っている

ので右折すると山門があります。13:20到着。

「音観崎師」と右書きの扁額が掛かる山門は、袖壁がつけられた医王門ですが、独特な様式というか

変わっています。山門前に左右一対の石燈篭があるのも初めて見ました。

案内表示 山門

山門を抜けると境内は意外と広くて、敷石が真っ直ぐ本堂に延びています。

ところが境内には大漁旗が何枚もかけられていて紋付羽織袴の盛装に屋号の提灯を持った方たちが

いらっしゃいます。テレビの撮影も行われています。どうやら安全祈願の祭事が行われているみたいです。

皆さん日焼けした顔をされていますので漁業関係者の方だと思います。

そういえばここは師崎観世音菩薩で「魚霊観音」もありました。

大漁旗の中で祭事

幸い祭事はほどなく終わり、皆さん帰られたので無事参拝できました。

神護寺は文安四年(1447)開山という、知多半島の代表的な古刹の一つです。当初は羽豆神社の

神宮寺として「師崎神宮寺」と称していましたが、江戸時代の中頃に神護寺と改名されたそうです。

境内の一段高い所に建つ方三間寄棟造瓦葺平入の向拝の堂宇が本堂です。元禄年間(1688~

1704)に再建された建物です。歴史があります。

本堂 鐘楼

堂内は、外陣・内陣を格子で仕切っています。中央のご本尊は聖観音という事ですが、金色に輝く像

がそれなのか、お前立ちなのか、よく分かりません。脇侍には右に不動明王、左に毘沙門天が祀られ

ています。また、その背後には西国三十三所の写し本尊が安置されています。

この寺は、南知多三十三観音の札所でもありますが、こちらの札所本尊は如意輪観音。見当たりま

せんでしたが、きっと私が探せないだけで、どこかに祀られているのでしょう。

鐘楼の奥にもう一つ建物がありましたのでそこだったかもしれませんが、まだ境内にたくさん人が

いて、思うように移動できませんでしたのでパスしてしまいました。

外陣の天井には奉納された天井絵が、壁には絵馬・写真・散華などが掛けられ、色鮮やかでにぎにぎ

しい感じです。

観音霊場なので、境内には多くの観音像が安置されています。魚霊観音が立ってます。22番大日寺

の「みたけ観音」とよく似ています。(帰宅後調べてみたらやはり同じ制作者でした。)

魚霊観音

境内にはその他に多くの堂宇や像があります。秋葉三尺坊などが祀られている秋葉堂(秋葉社)?と

本堂左には、役行者を祀る小さなお堂が石仏達と一緒に建ってます。手前の参道左に建つ納経所には、

毘沙門天像を中心に御深井焼きという焼き物で造られた七福神が祀られてます。

毘沙門天の他に「ひざのお護り、普賢さん」と親しまれている普賢菩薩が祀られています。最近足腰が

気になっていますのでしっかりお参りしました。(混雑していたので写真はとれませんでした。)

当初の計画ではここで打ち止めでしたが、時間も早いのでもう少し歩くことにしました。13:30発。

まず師崎港方向にぶらぶら歩いてみました。港の先まででも距離は1kmありません。

師崎の港の手前で国道に合流。以前によく利用した船宿も見かけました。

さすがに海に近いので潮の香りがします。魚臭いと嫌う方もいますが私は好きな匂いです。

そう言えばこの師崎港に来たのは10年ぶりくらいでしょうか?以前はよく釣りに来ていたのですが。

港まではいかずに国道に出たところで番外浄土寺に向かいます。師崎港から知多半島の海岸線を

歩きます。次の寺までは約2.5kmです。すでに500mくらいあるきましたのであと2km位でしょう。

国道247号は海岸線近くを通っています。これまでは東側に海を見ていましたが、先端の師崎を

越えたので西側に海を見て歩きます。何だか本四国の高知県室戸岬から高知市内への道に感じが

似ています。あの時は彼方に足摺半島が見えていましたが、今日は海の向こうに三重県の陸地が

見えています。

30分ほど歩いたでしょうか?水産試験場の建物の北の電柱に「卍お亀さん/卍浄土寺」の看板が

あり、その先に「神明社」があります。神明社の先の角を右折し、狭い路地に入り山側に向かいます。

路地に入ると正面に浄土寺が見えています。14:10到着。国道から50m位です。

門は無く、入口に「手引大師龍亀大菩薩」と彫られた石標と、その奥に「新四国龍亀霊場」の石標が

立つのみです。浄土寺は右側が山で間口は狭いですが、意外と奥行きのある境内です。山腹に

細長く境内が続いています。本堂は改築されたばかりのようです。

境内

行基の開創と伝えられる小佐山東方寺が浄土寺の前身で、村人が信仰する薬師堂があったそう

です。

明治の廃仏毀釈により明治六年(1873)に東方寺は一時廃寺となり薬師堂はなくなりました。

明治23年(1890)に境内の大欅から見つけられた薬師如来を本尊として、薬師堂の旧跡に寺が

建立され「青泰山浄土寺」と号したとの事です。

正面に見えるのが本堂で、中央須弥壇には本尊薬師如来を安置し、右段には弘法大師を祀り、

左段は三十三観音が安置されてます。

本堂 本堂内覧

観音像の中で、中央の厨子に収められている千手観音が、南知多三十三観音霊場第16番札所の

札所本尊です。この寺の大師は遍照寺にもあったお手引き大師です。本堂の右段に安置され、立像

タイプで脇に赤い着物を着た子供が一緒に立っています。因みに手は引いておらず、五鈷杵と数珠を

携えています。

子育てや子供の開運・出世にご利益があるそうです。本堂の左端には納経所が設けられています。

手前右の建物は弘法堂だと思ったら、菩薩堂(初めて聞く名前ですがそう呼ばれているそうなのでそう

標記しました。)という堂宇です。

菩薩堂 菩薩堂内覧

この浄土寺は地元で「お亀さん」と呼ばれ親しまれているそうです。その由来は、明治42年(1909)、

開山の亀岳鶴翁大和尚が、霊亀が白髪の老人になって現れる夢を毎夜見て、当地の海岸に打ち上げ

られたアカウミガメを祀り「龍亀大菩薩」としたのが謂れだそうです。

菩薩堂の右側に、大きな亀の石像がこちらをにらんでいます。この亀が霊験あらたかな「お亀さん」

でしょう。かなり大きなものです。(目測で2m×3m位)甲羅の上にお賽銭がいっぱい載っていました。

(1円玉が多いのは御愛嬌です。)私も1円玉を置きました。

大亀の像(奥に洞窟)

亀さんの奥の山腹にトンネルの坑口のようなコンクリート製の洞窟があります。奥まで行ってみました

が、石造の祠があるだけで何が祀られているのか分かりませんでした。

洞窟内の祠

ちなみに本堂の屋根の魔除けも同じくお亀さんでした。また、大師堂軒下の彫り物はなかなかの

ものでした。鼻が長い方はゾウさんでしょうか?

また、この寺は境内の紫陽花がきれいだそうです。少し時期が合わなかったです。

境内には珍しい石板の透かし彫りの不動明王像がありました。

不動明王像

御朱印をいただきお寺を後にします。御朱印を押していただいた方は女性でしたが、きちんと手を

合わせて「ようこそおまいりくださいました。」とおっしゃいました。14:20発。

国道まで戻るとすぐの所に古座バス停があります。10分も待つことなく、バスが来ましたので乗車。

バスに乗って河和駅まで移動し、名鉄に乗り名古屋に向かいます。

暮れゆく夕陽を見ながら帰路に着きました。