同行者は、今回も弘法大師様との同行二人です。

まずはスタート地点の名鉄知多武豊駅に向かいます。名鉄名古屋駅はさすがに朝の7時半では

お店は開いていませんが、クリスマスの幟があちこちに立てられ、クリスマス商戦の準備体制は

万全といったところです。

その横を通り改札に向かいます。予定よりも1本早い電車に乗れました。名古屋駅から約1時間

で到着。

時刻は8:07。予報どおり天気は快晴。一昨日・昨日と真冬並みの寒波が襲来し、各地で大雪となり

ました。幸い愛知県は降ることもなく、今日は快晴との予報でしたので急きょ出かけました。

先に見える工場の煙突の煙が南に棚引いていますので、上空は北風があるようですが、地面付近

はなし。気温は低いものの問題なく歩けそうです。

張り切って遍路歩き再開スタートです。

知多武豊駅から24番徳正寺に向かいます。 約1.5kmです。このくらいの距離が手ごろというか

歩きやすいです。知多四国遍路は寺間の距離が短いので助かります。

駅から東に向かい、前回打ち止めとしたJRの武豊駅(今回利用した名鉄の知多武豊駅とはすぐ近く

です。)の南側で右折して南に向かって進みます。

国道247号線を通るのがわかりやすいのですが、交通量が多いのであえて住宅街の中の道を通り

ました。意外とわかりやすかったです。何より車が少なかったです。

途中に写真のような看板がありました。町内の案内が書かれていて参考になりました。お寺以外も

立ち寄ろうかと思います。

散策路案内板

2つ目の案内看板があり、それにある味噌蔵を見に行きました。写真のような味噌蔵や工場はあった

のですが、まだ中を見学することはできませんでした。

味噌蔵と工場のある路地

その先で国道の交差点のが見えています。あそこまで行くと行きすぎです。この辺りの右手に24番

札所があるはずなのですが案内看板はなし。ですが路地の先に大きな屋根の建物が見えています。

おそらくあそこだろうと見当を付けて右折して、狭い路地を3回ほど曲がると左側に徳正寺がありま

した。24番徳正寺に8:25に到着です。

このお寺は、源義朝を討った長田忠致の末裔である徳正道慶居士が、永正十年1513)に祖先の

罪の償いと供養の為、地蔵菩薩を祀り草庵を結んだのが起源とされています。(2022年の大河ドラマ

で「鎌倉殿の13人」を放映していました。)本当に歴史と縁があるお寺が多いです。

山門は、門の大きさに比べて屋根が非常に大きいです。その分重厚感があります。でも倒れてきそう

な感じもして少し不安定な感じもしました。

山門

山門を抜けると、目の前に大棟を長く取った横に長い入母屋造の本堂があります。右側に納経所が

つながっています。珍しい造りです。どちらも歴史を感じさせる建物です。この本堂の扉は開きません

でした。本堂右前にはここにもソテツがありました。

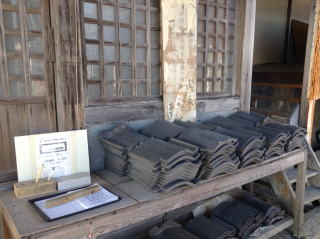

ただ本堂の屋根はかなり老朽化していました。葺き替えの為に大師堂横に瓦寄贈の案内がありました。

瓦のご志納は1枚500円です。黒のマジックが置いてあり、瓦にお願い事を書くことができます。

その本堂の正面の上には珍しい逆立ちした唐獅子の置瓦がありました。

本堂 瓦の寄進

逆立ちした唐獅子

弘法堂は昭和47年(1972)建立のコンクリート造です。近代になってから建てられたので仕方ない

のかもしれませんが、やはり木造の方が・・とも思ってしまいます。でもなかなか落ち着いた雰囲気を

醸し出していました。

弘法堂

ここも弘法大師像が中央に安置されていました。このほうが弘法堂の名に相応しいと思います。

入口脇には「撫地蔵」がありました。説明書きがあり、「自分の痛いところを撫でてください。次に

お地蔵様の同じところを撫でます。一度では治りませんので数回繰り返してください。」とのことで

した。

還暦を数年前に越えた体なので、痛いところは体中にあります。しっかりと撫でたので結構時間が

かかりました。(笑)

それからなぜか「アマビエ様」の説明書きがありました。

撫地蔵 アマビエ様の説明書

本堂左に建つのが地蔵堂です。屋根には立派な宝珠が乗っています。この位置だと小さく見えますが、

実際にはこの4倍ほどの奥行きの建物でした。入口の扉が閉まっていて中は見ることができませんで

した。

お堂の前の松もなかなか見事な枝ぶりでした。

地蔵堂(正面) 地蔵堂(側面)

山門の看板にあった「願掛千体地蔵」はこの地蔵堂に祀られていると思います。ですが、理由は

分かりませんが、本堂も地蔵堂も扉が閉まっていました。納札入も弘法堂のみにありましたので、

本来のお寺の部分は非公開なのかもしれません。

境内にはもう一つ「延命無量慶亀尊天」があります。この地の浜に打ち上げられた大亀を祀った

のだそうです。本四国もそうでしたが、知多四国も海が近いお寺では海亀を祀ったり、像を作ったり

しています。ここは、亀の背中の甲羅の上に石柱がありました。

延命無量慶亀尊天

手水舎の屋根も大きくて立派でした。それに比べて柱はかなり細めです。屋根にこだわりがある方

が造られたのでしょうか?

手水舎

それから、境内のウバメガシは見事な枝ぶりでした。武豊町制百周年記念大樹100選の1本に

選ばれています。樹齢200年だそうです。

ウバメガシ

境内は非常にコンパクトで短い時間で参拝できました。参拝後納経所に立ち寄ります。ここも呼び鈴

を押すようになっていました。納経をしていただいたご住職の方から「寒いですね。」と声を掛けられた

ので「寒いですがこの位だと歩くのには丁度良いです。」と答えたところ、「お元気ですねえ。」とどう

見ても私より年上の方に言われてしまいました。

お寺のすぐ前が駐車場になっています。その駐車場の一角に扉に「蛇車」と書かれた建物があります。

この建物には毎年7月に豊石神社で行なわれる蛇祭りに奉納する山車が格納されているそうです。

蛇山車格納庫

納経を済ませ次に向かいます。8:35に出発。

国道247号線の交差点出でると反対側に下の写真の転車台がありました。8:40着。公園のように

なっていてきちんと屋根が付けられて保存されていました。転車台というのは列車を90度回転させる

ためのものです。全国的にも珍しく、現存しているのはここだけだそうです。

もうひとつちなみにですが、武豊線(武豊駅~熱田間)は東海地方で一番早く開業したのだそうです。

(東海道線よりも速い。)港のある武豊から名古屋市中心部への重要な輸送路だったようです。

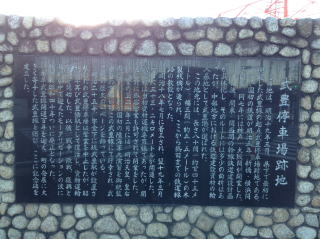

転車台の説明

転車台(光の加減がよくありませんでした)

その先に「イズマン」というこの辺りでは有名な醤油の蔵元がありました。

味噌や醤油を仕込んでいる作業を見ることができるようですがさすがにこの時間ではやっていま

せんでした。日曜日ですし。

知多半島は醸造業が盛んな土地です。特に武豊周辺は多いそうです。発酵の独特な香りが漂い

ます。黒い板壁の建物は風情があります。

醤油蔵

次の25番円観寺迄は2.5km。知多四国遍路の寺間の距離はこの2.5kmが平均になります。

全行程が198kmで98寺ですから平均2kmくらいになりますが、お寺が密集しているところもあります

ので2.5kmくらいが平均的な距離になります。

国道247号線を南下します。この道路は知多半島をぐるっと1周していますのでこの後も何度か

通ります。かなりの交通量です。歩道があるので問題なく歩けます。

2kmほど歩いたでしょうか、何も看板はないのですが、目印にしていたお店や川がありましたので

思い切って右の路地に入りました。

300mほど歩くと名鉄河和線の踏切を渡ります。すぐ左に「富貴駅」があります。踏切を渡った先に

こんもりとした林があったので、あそこがそうかと思ったら白山神社でした。

白山神社

でもすぐ左隣が円観寺でした。9:15着。

15段の石階段を登り、石柱が右横にある山門をくぐり境内に入ります。ここもコンパクトな境内です。

(コンパクトの意味はお察しください。)

山門 石柱

門をくぐるとまず正面に本堂、右手に庫裏があり、庫裏と本堂を繋ぐ建物が納経所となっています。

本堂の御本尊の阿弥陀如来は扉は開いていたものの、手前に御簾が掛かっていてよく見れません

でした。

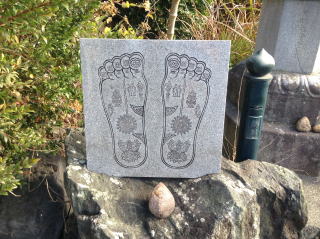

本堂の前の左側には観音像、右側には地蔵尊があります。地蔵尊の横には仏足石がありました。

その先に寄棟造に唐破風の向拝を付けた本堂が建っています。久しぶりに見る造りです。

本堂のひさしには龍の彫り物がありました。

本堂 仏足石

納経所

看板があり寺の礫が書かれていました。それによると『圓観寺の前身は別の場所に建立され「白雲山

円光坊」と称していた。天正2年(1574)、富貴城址(白山社)のある現在地に移り、法輪山圓観寺と

山号・寺号を改めたとのこと。白山社は隣接する富貴城本丸跡へ移築された。』そうです。

ここの手水舎も新しく作られたコンクリート造りでした。ちょっと残念なことに普通の水道の蛇口が

付けられていました。なんとも言い難いものがありました。

手水舎

本堂の左にあり、本堂と同じ向きに建っているお堂が護摩堂です。文政年間(1818~1829)の

建立の総欅造です。

不動明王を祀り護摩祈祷をするので「護摩堂」と呼ばれるのですが、ここに祀られているのは秘仏の

金比羅大権現です。讃岐の金比羅宮の写しだそうです。.なので「金比羅堂」と呼ぶ方もいるそうです。

ここには他に薬師如来と、「弘吉(こうきち)布袋」と呼ばれる布袋尊も安置されています。一刀彫の

ような布袋様はにこやかに笑っておられました。(写真は撮れませんでした。)

護摩堂は本堂と渡り廊下で繋がっていました。

護摩堂 本堂との間にある渡り廊下

その左にあるのが弘法堂です。その手前に赤子を抱いて立つ石像は、水子地蔵ではなく天台宗の

宗祖である伝教大師最澄の像でした。その伝教大師像の後ろ山門から一番左奥にあるのが弘法堂

です。

弘法堂 左手前が伝教大師最澄の像 弘法堂内部

その堂内の中央、金色に輝やく厨子に収まった弘法大師が安置されています。

更にその手前にも小さな大師像が5体並んでいます。それだけではありません。手前の棚には小石

に描かれた大師様がぎっしりと置かれています。形が不揃いのところが何とも味があります。まるで

大師像のコレクションのようです。ただ集めただけなのか、何か意味があるのでしょうか?

(納経所の方に聞いた所「ご住職の趣味」とのことでした。納経所の前にも犬と猫の像が2体置かれ

ていました。)

弘法堂の前には四国八十八ヶ所を描いた黒御影石が敷かれています。石の下には八十八ヶ所の

砂が埋められた「お砂踏み場」だそうです。この石の上に立ってお参りすれば本四国霊場のお砂踏

ができます。まさか知多四国で本四国のお砂踏みができるとは思いませんでした。

石に描かれた絵 お砂踏み場

弘法堂の左にある観音堂には、ガラスケース収まった金色の「ぼけ封じ観音」を中心に、西国三十三

観音の石仏が安置されています。ですがこの寺は知多西国三十三観音には入っていません。

円観寺は比較的小さな境内に、多くの仏さまを祀り、拝観することができるという特徴があるお寺で

した。確か本四国でも境内にマリア観音が祀られていた所がありました。これが日本の宗教の特徴の

一つでもあり、良い点だと思います。あまり細かいことは気にせずに、宗教が異なるからという理由で

争い合うよりははるかに良いことだと思います。

観音堂

もう一つ日本が優れている点に、識字率の高さがあると思います。江戸時代には寺子屋が発達し

「読み・書き・そろばん」が町人だけでなく農民にまで広がりました。そのおかげで江戸時代中期には、

当時の識字率は世界でもトップクラスだったとか。実はこの円観寺の中興十三世旭順法印はこの地方

の寺子屋の開祖だったそうです。

境内には草木が多く緑豊かで落ち着いた感じの境内でした。ここにも蘇鉄がありました。参道はコンク

リート敷きでそれ以外は砂利が敷き詰められていました。

納経所は、ここもインターホンで呼び出すようになっていました。

納経を済ませ、次は開山所葦航寺に向かいます。9:25出発。3kmほどありますので45分くらい

かかるかと思います。

ここからは複数のルートがあるようです。歩き遍路なので道路の渋滞は気になりませんので、国道を

選びました。

寺を出て斜めに進む道を南に進み、左折して名鉄の富貴駅の南側で名鉄河和線の踏切を渡ります。

すぐ南に名鉄河和線と名鉄知多新線との分岐がありました。

国道247号線まで200m程で到着。ここを右折し国道247号線を南下します。

日が昇り、ポカポカ暖かくなってきました。かなり厚着をしてきたせいもあり、少し暑いくらいです。

状況によっては1枚脱がないといけないかもしれません。

途中の国道沿いに見事な黒松の木がありました。武豊町の大樹100選に選ばれていました。

胸高153cm、樹高6,3m、推定樹齢200年だそうです。これだけの松の木にはなかなかお目にかか

れません。

武豊町の大樹100選の黒松

10:00に「北浜口」というバス停の所に到着。その先の電柱に「開山所 葦航寺 450m先信号右折」

の案内板がありました。でもこれは車用の案内で、歩きの場合は100mほど先の斜め右に入る分岐

の道を進みます。

ところがここで勘違いをしてすぐの角を右折してしまいました。当然お寺があるわけもなく、ぐるぐる

回って引き返して間違いに気づき、100mほど先の曲がり角まで歩きます。ここで10分ロスしました。

曲がり角から50mほどの所に石柱がありました。その先に古い石柱がありました。「左へ・・・丁」しか

文字が読めませんでした。

電柱の教示 標柱 古の標柱

この辺りは他の方のブログにも書かれていましたが本当にわかりにくいです。住宅地の中の道を

何度も曲がりながらようやく寺を見つけました。名鉄線の高架の手前を右に進んだところに開山所

葦航寺があります。10:25着。ロスした時間を含めて約1時間かかりました。

葦航寺は元亀元年(1570)和叟玄光和尚を開基として開創された寺院で、400年以上の歴史を

有しています。

寺全景

26段の石段を上って境内に入ります。石段の上から振り返ると、名鉄の線路が見えました。

名鉄線路

石段を登り切った左手に手水舎があります。横の蛇口をひねると水が出るようになっていました。

その横に珍しい形の宝珠石塔があります。

手水舎 宝珠石塔

その隣に見事な屋根のお堂がありました。方一間の宝形造で、三手先の組物で大きめな屋根を支え

ています。低い高欄を付した縁を廻らせ、丸柱を用い、軒廻りを見ると二軒で構成されるなど、立派な

建て方をされています。しかし、大きな屋根です。この様なお堂は初めて見ました。

「一心大師」と看板が掛かっていますが、初めて聞く名前なので「一心大師って誰?」というのが

正直なところです。

一心大師堂

堂内に安置されている石像のことだと思いますが、気になったので帰宅後調べました。それによると

『お大師様が書いた「般若心経の解説書」に書かれている言葉で、「わからないものを無理にわかろう

としない」意訳:「真言」は不思議な力を持っていて、一心に唱えれば、苦悩の闇から救ってくれる。」』

だそうで、一心大師は弘法大師の事のことのようです。

境内の中央には「福寿法亀龍王菩薩」という亀の像があります。ここでも海亀が祀られています。

通称「おかめさん」と呼ばれているそうです。

その先に丸く剪定された姥目樫(ウバメガシ)の木があります。先程の24番のものよりもこちらの

木の方が大きいです。しっかりと手入れをされています。その脇を抜けると、正面に本堂があります。

福寿法亀龍王菩薩という亀の像 本堂

山号「達磨山」の扁額がある本堂は平成20年(2008)知多四国開創200年に合わせて再建された

そうで当然新しかったです。本堂の右手前にも大きな蘇鉄がありました。

本堂左に建っているのが弘法堂です。入母屋造が多い中、寄棟造に流れ向拝を付けた建物です。

堂内には五色幕が掛けられています。中央に厨子に収まった弘法大師像が安置されています。

その左にも大師座像がありました。右側の厨子は観音像のようでしたが良く見えませんでした。

弘法堂の屋根の瓦がかなり傷んでいました。そのためでしょう、お堂の前に1枚500円の寄進瓦の

受付がありました。

弘法堂 弘法堂内部

弘法堂の右端が納経所になっています。その前に梁を延長した様に桁を設け、屋根を張った下に

三開山の一人、武田安兵衛の石像があります。(法名は廻翁行者)武田安兵衛は、妙楽寺住職亮山

阿闍梨、岡戸半蔵ら三人と共に知多四国霊場を開創した功労者です。文政7年(1825)38歳の若さ

でこの世を去ったとのことです。

左側にある戒名が彫られた石標がお墓だそうです。

知多四国霊場を開山した一人である武田安兵衛が、この地で亡くなり葦航寺に埋葬された経緯

で開山所として霊場に加わったそうです。本堂に「開山所」の扁額が掛けられていました。

本四国には「開山所」というものはなく、知多四国独自のものです。簡単に説明しますと「開山所とは

知多四国の開創(開山の事)に尽力した人を祀っている所」なのだそうです。それが3寺、そのほかに

「上陸大師」という弘法大師が知多半島に上陸した地も聖地とされています。

武田安兵衛の墓と石像

このお寺には山門はありませんでした。道なりに来たつもりだったのですが、どうやら私が入った

のは裏口からだったみたいで確かに駐車場から続く石段を登りました。知多四国によくある駐車場

からそのまま境内というパターンでした。

境内の東側に道が続いていましたので行ってみると、石柱が2本建てられていました。右の柱に

「新四国」、左の橋谷「開山所」と彫られています。

どうやらこちらが正面口のようです。その先は車はとても通れない狭い道です。こちらが国道から

最短距離で来られる道のようです。私が曲がった角は少し先まで行き過ぎたところだったようです。

石柱

それからここの納経の対応はひどいものでした。ここも呼び鈴を押して受付をするようになっていま

したが、呼び鈴を押してもなかなか現れません。ようやく本堂横の戸から現れたので挨拶をしましたが

「邪魔な奴が来た。」と言わんばかりの顔で私を見ています。さらに窓口で納経帳を開いて出したところ、

納経料を入れる容器を投げるように私の前に突き出しました。最低です。

これにはムカつきましたが、心を鎮めて百円を払いました。それなのに御朱印を押した納経帳を

閉じて返しもせず机の端に押し出しただけです。「納経帳は押印するページを開いて渡し、押印後は

閉じて返すのが納経の常識だろ。」と思わず言いそうになりました。それでも心を静めて「ありがとう

ございます。」と言いましたが知らん顔。一言も口を利かないで席を立っていきました。この人物が住職

だとは信じたくないです。このような人物が御仏に仕えているわけがありません。アルバイトのおっさん

であってほしいです。このような心の修行のできてない人物が住職としてこの寺を仕切っているとしたら

この寺の地下に眠る武田安兵衛氏が気の毒です。これまでの知多四国の中で(本四国を含めても)

一番酷い納経所でした。

石段を下り駐車場に向かいます。石段の一番下に石柱がり「二六番弥勒寺まで三十三丁」となって

いました。約3,6kmということです。

石柱

「あれ、次の番外霊場 影現寺は案内しなくて良いの?」と思わず突っ込みを入れたくなりました。

普通はお寺に参ると心が静かになるものですが、この寺ばかりは腹が立ってしまいました。

いやな記憶を振り払うように次の番外霊場 影現寺に向かいます。10:35発。

お寺を出て線路沿いに南に向かい、川沿いの道に突き当り左折して東に進みます。路肩が全くない

道でしたが、幸い川の北側に狭いですが通路がありましたのでそこを通りました。

布土交差点まで進んで右折して国道247号を歩きます。しばらくすると右手に名鉄河和口の駅があり

ます。河和までもうすぐです。

駅を過ぎると左手に海が広がっています。海を眺めながら歩きます。海の眺めは心が落ち着きます。

本四国も瀬戸内海の波のない海の区間に入りましたが、この衣浦湾も穏やかな海です。北に武豊港、

東に遠く渥美半島、南にはこれから向かう知多半島南部と河和港があります。

途中に面白い像がありました。「かっぱの花ちゃん」だそうです。

おもしろい像 知多湾と武豊港

三河湾と遠くに渥美半島 知多半島と河和港

地図を見ると狭い海域なのですが、こうして見ると海原が広がっています。かなり大きな船も行き

来しています。

このまま海を眺めながら歩きたいのですが、交通量の多い道なのでそういうわけにもいきません。

次のお寺の目印は海の反対側に「時志観音 P→」の看板がありますので、見落とさないように注意が

必要です。

無事に看板を見つけました。国道247号沿いに参道入口があります。看板の所を右折するとすごい

坂があります。こちらは車用の道です。途中に駐車場があります。一番上の境内までも行くことができ

ますが、かなりの急傾斜の道を登らないといけません。坂はジェットコースター並みの急傾斜でした。

歩き遍路はその先に書家の大島君川氏の字による「時志観音」と彫られた石標が立ち、三段合計で

128段の石段が待ち構えています。知多四国で初めて見る長い石階段です。11:00着。

石段左脇には「南知多三十三観音 一番札所」の石標もあります。

当然石段を登るのも大変です。ですが、石段の途中で振り返ると眺めは抜群で、三河湾が一望でき

ます。

時志観音 P→の看板 時志観音と彫られた石標

階段上部からの眺め

階段を登りきると広々とした境内があります。ここは大きなお寺です。海岸近くですが高台にあって

開けた感じ満載の寺です。

境内全景

境内に入ってすぐに目に飛び込んでくるのは大きな観音堂です。最初はこれが本堂かと思ったくらい

です。その手前に仁王像が立ちはだかるように建っています。ここは山門がなく露天です。

観音堂 仁王像

その観音堂の左に立つ、昭和56年(1981)十二世重興仙嶺大隣和尚により建立された高さ6m、

重量25トンの大聖観音像の石像も圧巻です。材料は岡崎産の御影石で、一枚岩で造られた像として

は日本一だそうです。台座に「観音力」と銘が刻まれています。見事に大きいです。

観音像

仁王像の横にある鐘楼も立派でした。その横にはここにも蘇鉄がありました。

鐘楼

境内の右隅にある赤い幟が建ち並ぶ先には、三十三体の石仏からなる観音像がありました。

この三十三観音像は尾張出身の実業家である伊藤萬蔵氏の奉納によるものです。氏は各地の寺社

へ寄進を行ったことで知られている人物です。

三十三観音像

知多四国霊場の弘法堂の常香炉は概ね伊藤萬蔵氏が奉納したものです。影現寺では三十三観音

石像の前にあるのがそれです。

その隣には、慈雲山十二世「重興仙嶺大隣和尚尚像」と同じ格好をしている「思わざる(非思量)」の

猿の石像が並んでありました。

境内には多くの石造の観音像が置かれていますが、観音様だけでなく、参道右の小さなお堂には

お地蔵様と不動明王が祀られてました。お地蔵様は、村の人々から代々信仰されてきた「清水地蔵尊」

だそうです。この地の方は信心深い方が多いのですね。

その奥にもいくつかの石仏がありました。(写真は逆光で失敗しました)

お地蔵さまと不動明王 いろいろな石仏

肝心の参拝を忘れていました。

まずは観音堂に参拝します。境内のど真ん中に建っているので、誰もが本堂かと思うでしょう。事実、

この後で見た本堂よりも立派?でした。

屋根の形が風変わりなのが特徴です。撞木造かと思ったけれど違うし、私の知識ではわかりかね

ます。

お堂の内陣の高さ4mの八角形の厨子に十一面観世音菩薩が安置されています。知多西国三十三

カ所8番と同時に南知多観音三十三観音霊場1番の札所本尊で「時志観音」と呼ばれている観音様

です。このお寺は観音さまが主役なのでしょうね。ちなみに、時志観音は安産・虫封じとして有名だそう

です。ということでここでも二つ御朱印をいただきました。納経所もこの観音堂の右隅にありました。

この寺は、ほかに直伝弘法霊場の36番札所でもあります。そのためいつも参拝客でにぎわっている

そうです。大きな駐車場もそのためなのですね。何せ境内の中にまで駐車場があるくらいですから。

1寺でいくつもの功徳が得られるというべきか、重なりすぎでは?とも思います。

本堂は観音堂の右奥にひっそりと建っています。内陣には当山本尊の釈迦牟尼仏坐像が安置されて

います。柱に「名古屋信貴山毘沙門尊天」の札が掛かっていますが 信貴山朝護孫子寺から毘沙門天

の分身を授与された尊像が祀られているとのことで、南知多七福神の札所にもなっています。

何より三つ葉葵の紋の幕が張られていました。この辺りのお寺は徳川家と関係の多い寺も多い

ですのでここのそうなのでしょう。

うっかりしていましたが、納経の前に御朱印をいただいてしまいました。ま、ちょっとしたミスということで。

本堂(毘沙門堂)

弘法堂は本堂の右手前にあります。他の札所が本堂の左側なので、珍しいです。

弘法堂には木彫りのご詠歌が掲げてあるます。(金網はハト対策でしょうか?)

それから境内には新しく建てられた立派なトイレもありました。

弘法堂

納経を済ませて階段を下ります。階段最上部からの景色は見事でした。11:20に階段下まで降り

切って一息入れた後に出発です。

次の26番弥勒寺へは右に曲がり国道247号を南下します。1.4kmですが河和駅が近いせいか

交通量が多いので要注意です。

次の寺の曲がり角の目印は、大昔に有名だった「戸塚ヨットスクール」の建物です。いろいろあった

組織でしたが、今は普通のヨットスクールだそうです。

写真で見た記憶のある建物がありましたが看板などは何もなく、一見すると廃墟のような感じでしたが、

現在も営業しているらしいです。

その横の電信柱に小さな「26番弥勒寺」の看板があるのでここを右折。

戸塚ヨットスクールの建物 標識

狭い街並みを抜けて歩くと400mほどで隣家より一段高い位置に石垣の上に白塀で囲まれた弥勒寺

が現れます。11:40着。

駐車場の隅に「新四国第26番札所」の石柱と、その横に懐かしい「チェリオ」の自動販売機があり

ました。何と500ccのペットボトルが全部100円です。懐かしさと安さにつられて1本買ってしまい

ました。味の方は昔の物とは違う種類になっていましたので比較できませんでしたが、美味しかった

です。

チェリオの自販機 石柱

山門は3寺ぶりに袖塀を付けた薬医門ですが、屋根が立派です。本瓦葺で大棟の両端には、のし瓦

に鯱が乗っていました。その間は輪違いの飾り瓦という凝った造りになっています。袖塀は白壁になって

いて見事なものでした。

山門 屋根の鯱

門を入ると、コンパクトな境内なので、すぐ先に本堂があります。ぐるっと建物に囲まれている感が

あります。各堂宇を結ぶ通路はコンクリートで固められ、それ以外の敷地は玉砂利が敷詰められて

います。弘法堂から庫裏に至るまで廊下で繋がっています。

本堂は、桟瓦葺寄棟造に流れ向拝付け、縁を設けず階段のみというシンプルな建物です。先程の

山門に比べ地味というかシンプルなものでした。

お堂の中は、中央須弥壇には金色の本尊 弥勒菩薩が安置されています。

本堂 本堂隣の建物

納経所

この寺は幟が多いです。普通は参道脇などにあるくらいですが、ここは境内のあちこちに建てられて

います。写真の通りで、おかげで堂宇の写真が撮りにくかったです。特に山門の所からは屋根しか見え

ないくらいでした。

堂宇の中で一番左が弘法堂です。こちらの屋根は重厚感を感じさせています。正面から見ると入母屋

屋根に見えますが、脇に廻ると後ろ側は切妻屋根です。入母屋と切り妻の折衷なのか、正面側に

唐破風を付けただけなのか?私の知識ではよくわからないのであれこれ考えずに参拝しました。

よく見ると建物はかなり年季が入っていて瓦もかなり傷んでいました。

幟だらけの境内 弘法堂

それから屋根下や軒下に彫り物が施されていましたが、どれも細かい細工がされていて見事なもの

でした。

彫刻

逆立ちしたから唐獅子 屋根の飾り瓦

お堂の中央に弘法大師が祀られています。左側に観音様が祀られていて左の窓を開けて拝むことに

なります。弘法大師が左側というのはよく見掛けましたがここは逆です。

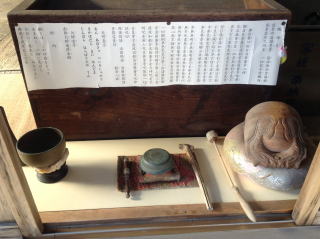

扉を開けると賽銭箱の前にいろいろな物が置かれていました。おりんに木魚に後は名前がわかりま

せんでした。

弘法堂内部 道具類

この寺は南知多三十三観音の霊場でもありますが、やはりこの位置関係だとこのお堂は観音堂では

なく弘法堂が正しいかと思います。

弘法堂では、「一字入魂 心経写経」と題して1文字100円で般若心経の1文字を写経できるように

なっていました。これはパスしました。それからここでも納経瓦がありました。1枚500円でしたので、

全寺統一料金ですね。(笑)

納経瓦

弘法堂の左には「水子地蔵尊」と「延命地蔵大菩薩」が祀られていました。

水子地蔵尊と延命地蔵大菩薩

余談ですが、知多四国で素晴らしいと思うのは多くの寺院でご本尊や弘法大師像を拝見できること

です。扉を開けてあったり、あるいは自分であけられるところが多くあります。本四国やその他の地域

では、多くの寺院では仏像は見えないことが多いので、その点で知多四国は有り難みが沸いてきます。

最後に納経所に向かいます。ここの屋根も立派でした。ここも呼び鈴で呼び出す方式でした。

この納経所ではかなりのお遍路グッズを販売していました。呼び鈴で呼ぶまでは無人なので、きちんと

お金が払われているかどうか心配になりましたが、お遍路をしている方にはよこしまな心をお持ちの方

はいないでしょう。

11:50に寺を出て次の27番誓海寺と開山所 禅林堂に向かいます。約4kmありますので1時間ほど

かかるでしょう。

ここから河和駅はすぐ先です。ほんの300m。3分で到着しました。この地域の中心駅なのでかなり

大きく、お店もありますのでここで昼食です。

駅ビルの1階にあるカレーの専門店に入りました。なかなか美味しかったです。

この河和駅は今日の帰りを含めてあと数回利用することになります。

食事を終えて再び歩き始めます。12:10出発。

駅からすぐの交差点は歩道橋を使って交差点を越えます。駅に立ち寄らない場合は左折して師崎

・内海方面に進みます。

歩道橋 交差点の看板(ここを左折)

歩道橋の上からは水門が見えます。すぐ先が海で歩道橋の下は川ではなく運河です。

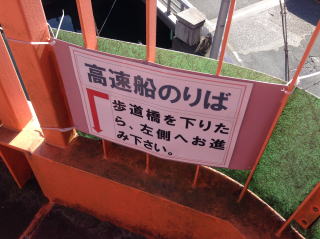

歩道橋の途中に河和港の高速船乗り場の案内がありました。次々回にここから船に乗って篠島・

日間賀島に渡る予定です。

水門 案内看板

国道247号線をしばらく歩くと「師崎 11km 内海 6km」の看板がありました。ここは師崎方面

に進みます。知多半島の南端の師崎まで近づいてきました。

師崎 11km 内海 6kmの看板

20分ほど歩いて前方に「古布」の交差点が見えてきたらその少し手前で右折します。川沿いの道を

歩き、すぐに古布の交差点からの道と合流します。ほんの少しだけショートカットしました。この道は県道

279号線になります。

途中に赤い橋があり、その手前に下の写真の記念碑がありました。「耕心」と書かれていますが、心を

耕せという意味なのでしょうか?

石碑にこの言葉の発案者は齋藤美浜町長と記録されています。この齋藤町長は2005年に別のこと

で有名になりました。遍路には関係のないことなので書きませんが、個人的に「?」な方です。

記念碑

それはともかくこの記念碑のある一帯はかなり広い整備された田畑になっています。農地改良の

事業があったみたいです。

県道279号線の歩道を歩きますが、舗装路なので足に堪えます。よく見ると先程渡った川の対岸は

桜並木になっていて土道です。「しまった。あそこを歩けばよかった。」と思いましたが後の祭り。

ですが400mほど先に橋があり、渡ることができましたので対岸の土道を歩きます。この道は草が

生えていてフカフカになっています。舗装路とは格段にクッションが違います。

国道から約2km程進むと南知多道路が見えてきます。高速の下をくぐると道の左手に幟があります。

左折して石柱の間を抜るといきなり狭い道になりますので車の方はかなり大変ではないかと思います。

途中で民家の生け垣に見事な寒牡丹の花が咲いていました。

石柱 生垣の寒牡丹

200mほど進むと誓海寺の入口があります。山門に到着します。山門は久々の鐘楼門でした。

13:10に到着。

反対側に鐘を突く撞木に結んだ紅白の組紐がぶら下がっていました。突こうかとも思いましたが、

やめておきました。お寺によっては自由に突けるところもあるのですが、ダメというところもあります

ので。

それから、この鐘楼門は階段が付けられていて上部に上がれました。登りましたが非常に狭くて

身動きが取れないのですぐに降りました。

鐘楼門 反対側から

階段 鐘楼門上部の鐘

この門にも四隅に獅子と象の彫り物の飾り付けがありました。

獅子 象

山門の横が駐車場になっていて、その脇に金色の観音像と永代供養塔と書かれた地蔵尊があり

ました。観音像は千手観音と聖観音です。

金色の観音像 永代供養塔

この誓海寺は創建当初、美浜の海岸近くにあったそうです。昭和19年(1944)、海軍航空隊の

敷地に徴用されたため、寺の周辺の集落ごと移動したそうです。わずか二か月で移転したそうで、

大変だったでしょうね。

門をくぐると両側を緑に囲まれた坂道になっている参道があります。参道の先に納経所があり、その

横にある階段を上がったところに写真の通り、「←開山所」「二十七番→」の案内表示があります。

ここは二つのお寺が同居しています。

分岐

まずは右に進み誓海寺に向かいます。すぐに本堂と弘法堂があります。

本堂中央の須弥壇に「釈迦牟尼仏」が安置され、左の壇には西国三十三観音の観音さまが祀られて

います。右の壇は位牌のようなものが置かれています。

本堂 弘法堂

本堂前を横切って数段の石段を上がったところに弘法堂があります。堂内は2間に分かれていて、

左側には弘法大師作と言われる愛染明王が祀られ、右側が弘法大師です。

弘法大師は厨子に収められているのと、その右隣に椅子に座しただけの尊像の2つがあります。

一方の愛染明王は厨子に収められたまま開扉されておらず、拝見できませんでした。

愛染明王 弘法大師像

堂内の一番左前にはなんだかわからない座像がありました。納経所で聞こうと思っていたのですが

聞き忘れてしまいました。右の角には不動明王もありました。

不明の座像 不動明王

すぐ隣の建物が「開山所 禅林堂」です。この寺は、三開山の一人 岡戸半蔵行者を祀っています。

岡戸半蔵は江戸後期の人物で、現愛知県知多郡阿久比町に生まれ、壮年期に諸国遍歴の旅を

行っています。文政二年(1819)妙楽寺住職亮山阿闍梨に出会い、武田安兵衛と共に知多四国霊場

を開創した方です。文政七年(1824)誓海寺禅林堂にて没したという経緯でこの開山堂に選ばれた

そうです。

堂内には「子安観音・禅林行者」の提灯が下がっています。(写真は失敗しました。)

中央に置かれた厨子の右には 岡戸半蔵行者像が安置されています。ですので、厨子の中は札所

本尊の子安観音だと思います。厨子の左側には弘法大師像が安置されています。

禅林堂と誓海寺弘法堂との間に小さなお堂があります。右側には岡戸半蔵行者の石像が安置されてい

ます。お地蔵さんと思われがちですが、持っているのは錫杖ではなく杖ですので、地蔵菩薩ではありま

せん。

左側の茶褐色の塔は、大乗妙典六十六部供養塔です。大乗妙典とは法華経のことで、それを66部

写経して、全国66ヶ所に納経するという名目で行われた巡礼です。

この塔は岡戸半蔵が文化十三年(1816) に建立したものだそうです。

ちなみに手水舎は二つのお寺の共用でした。場所も丁度真ん中にありました。赤い屋根が色鮮やか

でした。(ここも水道の蛇口があってそちらはやや残念でした。)

禅林堂と岡戸半蔵行者の石像 手水舎

手水舎の横からは眺めが広がっていて、このお寺や周りの集落が傾斜地にあることがわかります。

終戦間近の物不足の時代によく二か月で移転できたものだと思います。平地からこのような傾斜地に

移転して大変だったと思います。

境内からの風景

禅林堂には納経所がないので御朱印は誓海寺の納経所でまとめて戴きました。

1箇所で2つ納経印を頂けるのは便利というかお得というか、思わず笑みがこぼれてしまいます。

次は28番永寿寺になりますが、重複の多い知多西国観音霊場も打つことにしたので、先に知多西国

三十三カ所の7番法華寺に立ち寄ります。ここから2km程です。13:25出発。

少し打ち戻りになりますが、高速の下をくぐった先まで戻り、交差点を右折。しばらく高速を右手に

見ながら進みます。この高速道路は何度も走ったのですが、その時はまさかこうしてお寺を打つために

横を歩くとは思ってもみませんでした。(当たり前ですが、少しだけ縁というものを感じました。)

500mほど進んだところで左に分岐する道に入ります。この道がよくわからなかったので、丁度農作業

をしていた方に尋ねたところ親切に教えていただきました。

しばらく進むと林の中に入ります。かなり広い林で、知多半島にもこんな林が残っていたのだと

感心してしまいました。

林の中の道

その先で右手に大きなため池がありました。ここも渇水なのかかなり少なく、池の底近くしか水が

ありませんでした。

時刻は14時近くになっています。今日は朝、予定より1本早い電車に乗れ、最初は順調に歩けたので

もっと先まで行けるのではと思いましたが先程のお寺に着いたのはほぼ予定通りでした。

途中で迷ったのが原因ですね。ま、予定通りなら良しとしましょう。

それから最初は1日に25kmほど歩く計画を立てたのですが、かなりきついです。20km以下に

した方がよさそうです。次回以降の計画を練り直します。

林を抜けると前方に海が見えています。随分高い所にいることに気付きました。いつの間にか登って

いたのですね。

海に向かってほとんど一直線の道を2kmほど進み、横断歩道のあるT字路を左に進むと「法華寺」

の石標が立っています。そこからやや上りの参道が真っ直ぐのびています。進むと突き当りが法華寺

です。14:00着

石柱

法華寺は、知多四国八十八箇所と重複していない知多西国三十三カ所4寺の一つで、第7番札所

です。また、天台宗のお寺で、南知多三十三観音の第6番でもあります。

寺歴によると、この法華寺は聖武天皇の御世、神亀5年(728)に行基菩薩の開基したといわれて

います。その昔は七堂伽藍を有し、精舎十七坊常住寺僧も三百人いたそうです。

天文5年(1536) に天台宗故か信長の手下によって焼討ちに遭い、本尊は守れれたものの、

殆どの堂宇が焼失してしまったそうです。

その後、再興したが、慶長5年(1600)の関が原の戦い際、放火により再び焼失という悲運の歴史

を持つ寺院です。(関ヶ原の戦いがどうして知多のお寺に影響?とは思いますが)

参道の坂を上ると開けた庭があり正面に本堂があります。

堂内に入ると、正面に本尊の聖観世音菩薩がありますが、後に厨子があるので多分お前立ちで

しょう。

周囲にも観音像が安置されています。右側の仏壇にも三十三観音らしき像が祀られています。左側

の仏壇には弘法大師像がありました。観音霊場だとばかり思っていたのですが、直伝弘法の札所

でもあったようです。

広い庭の左手に有る行者様は斜面に埋め込むような形で祀ってあります。

本堂から納経所を経て繋がっている細長い建物は何なのでしょう?珍しい建物です。客殿か庫裏

でしょうか?

寺のご本尊は聖観世音菩薩は別名矢梨観音ともいわれ60年に一度しか開帳されない秘仏です。

そのほかに「木造薬師如来坐像」は重要文化財になっているそうです。

本堂 客殿?

境内の右側にある鐘つき堂の釣鐘にいぼとりのご利益があります。釣鐘の百八個ある鐘のいぼに

親指と薬指で作ったこよりを、やはり親指と薬指を使って結びいぼとりを祈願します。

ちなみに鐘つき堂と鐘楼の違いは床があるかどうかの違いだそうです。ですのでほとんどが鐘突き堂

になるとは思うのですが、私はすべて鐘楼と表記しています。ほとんどの方が鐘楼と表記していますし、

無理に区別しなくてもよいと思いますので。

鐘楼 蘇鉄

法華寺は、知多四国八十八箇所と重複していない知多西国三十三カ所4寺の一つで、第7番札所

です。また、天台宗のお寺で、南知多三十三観音の第6番でもあります。

寺歴によると、この法華寺は聖武天皇の御世、神亀5年(728)に行基菩薩の開基したといわれて

います。その昔は七堂伽藍を有し、精舎十七坊常住寺僧も三百人いたそうです。

天文5年(1536) に天台宗故か信長の手下によって焼討ちに遭い、本尊は守れれたものの、

殆どの堂宇が焼失してしまったそうです。

その後、再興したが、慶長5年(1600)の関が原の戦い際、放火により再び焼失という悲運の歴史

を持つ寺院です。(関ヶ原の戦いがどうして知多のお寺に影響?とは思いますが)

すっきりとした境内ですが、本堂手前の段差の部分に石仏が見られます。

洞窟のような中には役行者が、南無阿弥陀仏と彫られた石碑の隣に愛染明王か軍茶利明王が

祀られてます。(明王は六臂なのか八臂なのかよく分からず、愛染明王か軍茶利明王というのも私の

推測です。)

本堂横に造られた小部屋が納経所です。ここも呼び鈴を押し来てもらう方式です。

ここの住職の方はまだ若い方ですが(私を基準にして)、御朱印を押していただいた後、手を合わせ

頭を下げ「ようこそお参りくださいました。気を付けてお帰り下さい。」とおっしゃいました。この言動こそ

御仏に使える方のものだと思います。私も手を合わせお礼を述べました。」

14:10に法華寺を打ち終わり、今回はここで打ち止めです。まだ時刻は早いのですが、この先に

進むと公共交通機関がない地区になり、あと10km程歩かないといけません。お寺の密集地帯でも

あり、納経の時間などを含めると3時間以上かかると思われます。さすがに陽の短いこの時期では

無理かと思い、今回はここで打ち止めとしました。

お寺を出て左に進み、国道247号線に向かいます。10分もかからずに到着。ですがバス停が見当

たりません。おそらく左右どちらか先にあると思います。勘で右に進んだところ大正解。100mほど先

にありました。

矢梨のバス停からバスで河和駅に向かい帰宅します。

バス停のすぐ先に「師崎まで8km」の標識がありました。

次回はここから師崎まで歩くのですが、知多半島中央部にあるお寺を打つため、遠回りとなり14km

程の距離となります。ですが、折り返し点というか、半島の最先端が射程に入りました。(もっとも

その先の篠島・日間賀島もあります。)

矢梨バス停 師崎まで8kmの標識(ちょっと読めないかも)

バスで河和駅まで移動し、名鉄に乗り名古屋に向かいます。

暮れゆく夕陽を見ながら帰路に着きました。