丂摨峴幰偼丄崱夞傕峅朄戝巘條偲偺摨峴擇恖偱偡丅

丂傑偢偼慜夞懪偪巭傔偵偟偨JR婽嶈墂偵岦偐偄傑偡丅憗婲偒偟偰俇帪慜偵帺戭傪弌敪丅柤屆壆偐傜

JR偱晲朙慄偺婽嶈墂偵摓拝丅帪崗偼俈丗係俆丅戜晽俀崋偺塭嬁偱堦嶐擔偼戝塉偱偟偨偑丄崱擔偼戜晽

堦夁偱慺惏傜偟偄夣惏偱偡丅塤堦偮偁傝傑偣傫丅愨岲偺僐儞僨傿僔儑儞偲偄偆偙偲偱丄挘傝愗偭偰偙偙偐傜

曊楬曕偒僗僞乕僩偱偡丅

丂慜夞侾侾斣傑偱懪偪傑偟偨偺偱師偼侾俀斣丄偱偼側偔愭偵斣奜楈応偺搶岝帥偱偡丅墂偐傜搶懁偵弌偰丄

俀侽侽倣傎偳恑傓偲廫帤楬偑偁傝丄偙偙傪嵍愜丅崙摴俁俇俇崋傪俆侽倣恑傓偲丄塃庤偺揹拰偵乽搶岝帥仺乿

偺埬撪娕斅偁傝傑偟偨偺偱丄偦偙傪塃愜丅嫹偄楬抧傪摴側傝偵恑傓偲慜曽偵愒偄昗拰偑偁傝傑偡丅

偝傜偵嫹偔側傞摴偼忋傝嶁偱丄偙傟偑搶岝帥嫬撪偵捠偠傞摴偱偡丅

丂曕偔偺偵偼崲傝傑偣傫偑丄幵偩偲乽偙偙傪捠傞偺偐丠乿偲庱傪傂偹傞傎偳嫹偄摴偱偡丅僈乕僪儗乕儖

傕側偔丄傊偨傪偡傞偲揮棊偡傞偐傕丠偲偄偆摴偱偡丅嶁傪搊偭偨愭偵愭傎偳尒偊偨揝惢偺愒偄摂柧戜

偑偁傝傑偡丅奀偺嬤偔偵偁傞偣偄偐摂戜偲傕姶偠傜傟傑偡丅

丂偙偺摴偼幵偱棃偨曽梡偺摴偱丄偦偺棤庤偵偁傞乽峅朄嶁乿傪忋偑傝丄愇抜傪搊傞偺偑杮棃偺嶲摴

偱偡丅偙偺愇抜偺愭偵嫬撪偑偁傝傑偡丅

丂斣奜楈応搶岝帥偵俈丗俆俆偵摓拝丅婽嶈墂偐傜侾侽暘偐偐傝傑偣傫偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶岝帥傊偺媫嶁丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂愇拰偲愇抜丂墱偑嫬撪

丂偪側傒偵丄斣奜楈応偲偼敧廫敧儢強偵偼擖傜側偐偭偨偗傟偳丄峅朄戝巘偲娭楢偑偁傞偍帥偱偡丅

抦懡巐崙偱偼俈帥偑斣奜楈応偲側偭偰偄傑偡丅

丂懠偺曽偺俫俹偵偼丄詩O楈応偼杮棃懪偮昁梫偼側偔丄帺暘偼懪偮偮傕傝偼側偐偭偨丅偱傕丄擺宱挔

偵斣奜楈応偺俈帥偺儁乕僕偑乮偝傜偵奐嶳強偺俁帥傕乯偁傝丄屼庨報傪傕傜傢側偄偲偦偙偑敳偗偰偟傑偆

偺偱懪偨偞傞傪摼側偄丅苽趥鈧珎獣攺憘﹤陚膫軅祩絹B巹偺帩偭偰偄傞擺宱挔偵傕摉慠偦偺

儁乕僕偑偁傝傑偡丅

丂斣奜楈応傪懪偮懪偨側偄偼屄恖偺帺桼偱偡丅偪側傒偵丄杮巐崙偵偼斣奜楈応偑侾侽侽帥埲忋偁傝丄

敧廫敧僇強偺曊楬摴偐傜戝偒偔奜傟偰偄傞偲偙傠傕懡偄偺偱丄偮偄偱偵懪偮偲偄偆栿偵偼偄偒傑偣傫丅

偱偡偺偱懪偨側偄曽偑傎偲傫偳偩偦偆偱偡丅傑偨丄杮巐崙偵偼丄暿奿擇廫楈応偲偄偆傕偺傕偁傝傑偡丅

乮偙偪傜偼敧廫敧売強偺寢婅屻偵偁偨傜傔偰弌偐偗傞梊掕偱偡丅乯

丂抦懡巐崙偺応崌偼丄斣奜楈応偺俈帥偲奐嶳強偺俁帥偑傎傏慡晹丄敧廫敧僇強偺曊楬摴忋偵偁傞

偨傔丄庤寉偵丠棫偪婑傟傑偡偺偱暪偣偰懪偮曽偑懡偄傒偨偄偱偡丅巹傕偦偆偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

丂偙偺搶岝帥偱偡偑丄傕偲傕偲偼幚嬻惤姶忋恖偑愢嫵強傪愝偗偰晍嫵傪巒傔偨強偱丄偺偪偵榓壧嶳導

偺搶岝帥偐傜帥崋杮懜傪堏偟偰帥堾偲偟偰憂寶偝傟偨偦偆偱偡丅

丂嶳栧偼側偔丄嵍塃偵愇拰偑俀杮棫偭偰偄傑偟偨丅嫬撪偵擖傞偲彫偝側偍帥偲偄偆姶偠偱偟偨丅偱偡偑

嫬撪偐傜偼墦偔奀傪尒壓傠偡挱傔偑妝偟傔傑偟偨丅嫬撪偵擖偭偰偡偖塃偵偍抧憼條偑偁傝傑偟偨丅

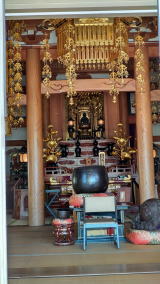

丂嫬撪偺惓柺偵尒偊傞偺偑杮摪偱丄嬥怓偺垻栱懮擛棃棫憸偑埨抲偝傟偰傑偡丅

丂丂丂丂丂偍抧憼條丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惓柺偑杮摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬥怓偺垻栱懮擛棃棫憸

丂嵍懁偵偼弴偵庤悈摪丄忇極丄偦偺師偺敀偄寶暔偼丄曊徠揳偺滸妟偑偁傝傑偡丅偲偄偆偙偲偼偙偙偑

戝巘摪乮峅朄摪乯丠傛偔傢偐傝傑偣傫丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂忇極偲峅朄摪

丂斷傪奐偗偰傃偭偔傝丅峅朄戝巘憸偑偢傜傝偲暲傫偱偄傑偡丅偞偭偲俆侽懱傎偳偁傞偱偟傚偆偐丠惁偄偱偡丅

偙傟偼丄抋惗偐傜擖掕傑偱偺嬻奀惗奤俇俀擭傪侾擭侾懱偱昞偟偨乽擭峅朄乿偩偦偆偱偡丅乮偙偺偍摪偼

擭峅朄摪偱偟偨丅乯

丂幚嵺偵偼俇俀懱傛傝彮側偄偺偱偡偑丄徍榓俀侽擭乮侾俋係俆乯偺嶰壨抧恔偱憆幐偟偨偐傜偩偦偆偱偡丅

丂儐僯乕僋側億乕僘傪偟偨峅朄戝巘憸傕偁偭偰丄帪娫偑偁傟偽備偭偔傝尒偨偄偺偱偡丅乮摿偵堦楍栚偺

墧昅傪偔傢偊偰懌傪搳偘弌偟偨峴媀偺埆偄峅朄戝巘偼堄奜惈傪姶偠偰柺敀偐偭偨偱偡丅乯

丂偱偡偑丄傑偩愭偑偁傝傑偡丅偺傫傃傝尒偰偄傞帪娫偼偁傝傑偣傫丅幨恀偵嶣傝丄屻偱備偭偔傝尒偨偄偲

巚偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂擭峅朄摪撪晹

丂杮摪嵍墱偵寶偮愗嵢壆崻偺彫偝側偍摪偑嶰懱峅朄摪偱丄摪撪偵偼偪傚偭偲儕傾儖偵嵤怓偝傟偨嶰懱

偺峅朄戝巘憸偑埨抲偝傟偰偄傑偟偨丅

丂塃偐傜悢庫傪実偊偨廜惗媬搙戝巘丄拞墰偵庎忨傪帩偭偨擔尷戝巘丄嵍偼寱傪帩偭偨栵彍戝巘偩偦偆

偱偡丅偙偺條側戝巘傪弶傔偰尒傑偟偨偺偱惓捈嬃偒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂塃墱偑嶰懱峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵍偐傜栵彍戝巘丄擔尷戝巘丄廜惗媬搙戝巘

丂擺宱傪廔傢偭偰擺宱強偵峴偒傑偟偨偑扤傕偍傜偢丄乽偛帺暘偱墴偟偰偔偩偝偄丅乿偲彂偐傟偰偄偰屼庨報

偑抲偄偰偁偭偨偺偱擺宱挔偵帺暘偱墴偟丄敔偵擺宱椏侾侽侽墌傪擺傔傑偟偨丅嵞搙弌捈偝側偔偰傛偄偺偼

桳擄偄偱偡丅帺暘偱屼庨報傪墴偡偲偄偆婱廳側懱尡偑偱偒傑偟偨丅俉丗侽俆弌敪偱偡丅

丂搶岝帥傪弌偰嶁傪壓傝奀偵岦偐偭偰曕偒傑偡丅嫍棧偼抁偄傕偺偺丄婽嶈偼枾廤偟偨柉壠偑寶偪暲傇

拞傪敳偗傞乽僙僐摴乿偲屇偽傟傞嫹偄楬抧偲丄奀傊偲岦偐偆嶁摴偑怐傝側偡晽宨偑椙偐偭偨偱偡丅

丂嶁摴傪崀傝愗傞偲暆偺峀偄摴偵弌傑偟偨丅偙偙偱嵍愜丅幚偼偙偺摴偑婽嶈挭姳嵳傝偲偄偆偍嵳傝偺

儊僀儞捠傝偲側傞挬憅捠偱偡丅

仸婽嶈挭姳嵳傝偲偄偆偺偼偙偙婽嶈偱俁侽侽擭埲忋慜偐傜峴傢傟偰偄傞傕偺偱枅擭俆寧俁丒係擔偵俆鐀偺

嶳幵傪姳挭偺奀昹偵塯偒壓傠偡桬憇壺楉側傕偺偱俀侽侾俇擭偵儐僱僗僐柍宍暥壔堚嶻偵搊榐偝傟偰

偄傑偡丅

丂偦偺俆鐀偺嶳幵偑偙偺捠傝偺憼偵廂傔傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅偪傚偆偳捠傝摴偱偡偺偱尒妛傪寭偹偰

曕偒傑偡丅

丂幨恀偺傛偆側崅偄憼偺傛偆側寶暔乮忊憼偲偄偆偺偩偦偆偱偡丅乯偵廂傔傜傟偰偄傑偟偨丅巆擮側偑傜斷偼

奐偄偰偍傜偢嶳幵偼尒傞偙偲偑偱偒傑偣傫偱偟偨丅

丂捠傝傪曕偔偙偲俆暘掱偱崙摴俀係俈崋慄偲崌棳偟傑偟偨丅偙偙偵婽嶈挭姳嵳傝偺恄慜恄幮偑偁傝傑偡丅

俉丗侾俀偵摓拝丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恄慜恄幮

丂恄幮偺斀懳懁偼岇娸偝傟偨奀娸慄偱偡丅偦偺愭偵嵒昹偑偁傝傑偡丅偙偙偑挭姳嵳傝偺夛応偱丄掔杊

搑拞偵僎乕僩偑偁傝傑偡丅挭姳嵳偱偼偙偙傪奐偗偰丄嶳幵偑奀娸偵弌偰偄偔偺偩偦偆偱偡丅

丂桬憇側偍嵳傝偩偦偆側偺偱丄堦搙尒偰傒偨偄傕偺偱偡丅

丂堦墳恄慜恄幮偵傕偍嶲傝偟傑偟偨丅偙偙偼巕嫙偺恄條偱乽拵晻偠乿偱桳柤偩偦偆偱偡丅巹傕醦偺拵偑

婲偒側偄傛偆偟偭偐傝偍嶲傝偟傑偟偨丅

丂偦偺椬偵俆係斣奀挭堾偑偁傝傑偡丅偡偖偱偡丅俉丗侾俆偵摓拝丅壗屘俆係斣丠偲巚傢傟傞偱偟傚偆丅

丂抦懡巐崙偺嶥強偼婎杮揑偵偼抦懡敿搰傪帪寁夞傝偵夞傟偽丄斣崋弴偵堦昅彂偒偱嵟屻傑偱曕偗傞

傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂偱偡偑丄偙偺俆係斣偩偗偼慜屻偺俆俁斣傗俆俆斣偲傑偭偨偔棧傟偨埵抲偵偁傝傑偡丅尦乆偺俆係斣偼

抦懡敿搰偺斀懳懁乮惣懁乯偺栰娫抧嬫偵偁偭偨乽棾徏堾乿偩偭偨偦偆偱偡丅偱偡偑柧帯堐怴偱攑堾偲

側傝丄條乆側帠忣傪宱偰偙偺乽奀挭堾乿偵堏偭偨偦偆偱偡丅尰嵼抧揰偼抦懡敿搰搶懁偺敿揷巗婽嶈偱偡丅

丂偦傫側偙偲傕桳傞偺偱偡偹丅偦偆尵偊偽杮巐崙傕丄堦帪婜摨偠斣崋偺嶥強偑俀偮偁偭偨帠偑偁偭偨偦偆

偱偡丅偍帥偺悽奅傕偄傠偄傠偁傞偲偄偆偙偲偱丒丒丅

丂惓妋偵弴懪偪偟偨偄曽偵偼崲偭偨帠偱偟傚偆偑丄巹偼慡慠婥偵偟傑偣傫丅僲乕僾儘僽儗儉偱偡丅帥傪

懪偮偙偲偲曕偄偰夢傞偙偲偑曊楬偺栚揑側偺偱偡偐傜丄寢壥偲偟偰慡晹懪偰傟偽傛偄偺偱丅

丂偦偆尵偊偽丄慜夞懪偰側偐偭偨俆斣偼傕偲傕偲偐傜尰嵼偺応強偺偍帥偑嶥強偱偡丅弶傔偐傜係斣丒俇斣

偲棧傟偨応強偵偁偭偨偺偩偦偆偱偡丅偙偺偨傔丄俆斣偼俉俆斣偺師偵懪偪傑偡丅偦偺傎偐偵傕俁偐強傎偳

弴斣偑慜屻偡傞偍帥偑偁傞偦偆偱偡偑丄傕偪傠傫偙偪傜傕僲乕僾儘僽儗儉偱偡丅

丂偍帥傪懪偪傑偡丅奀挭堾偼暬偵埻傑傟丄嶳栧偼側偔乽憘摯廆 奀挭堾乿偺昞嶥偑偁傞偺傒偱偡丅嫬撪偼

摪塅偵埻傑傟偰嫹偝傪姶偠傑偡丅

丂擖岥嵍庤偵忇極偑丄惓柺偑杮摪偑寶偭偰偄傑偡丅杮摪偺惓柺拞墰晹偵偼椡検姶偁傆傟傞挙暔偑

偁傝傑偡丅偙傟偼恗墹條偱偟傚偆偐丠捒偟偄傕偺偱偡丅峅朄摪偼杮摪庤慜嵍庤偵寶偭偰偄傑偡丅乽屼庤峧乿

偑宷偑傟偰偄偰堦曽偼夞岦拰偵寢偽傟丄敀晍傪懇偹偨曽偼嶲攓幰偺庤偵撏偔嫖慘敔偺偲偙傠傊壓偘偰

偁傝傑偡丅乮乽屼庤峧乿偲偄偆偺偼嶲攓幰偑峧傪捠偟偰拞偺暓偝傑偵怗傟傜傟傞偲偄偆暔偱偡丅乯

丂杮摪偼寶偰懼偊傜傟偨傛偆偱怴偟偄寶暔偱偟偨丅偦偺庤慜偵偼乽昽摢岣懜幰憸乿偑億僣儞偲抲偐傟偰

偄傑偟偨丅壗偩偐庘偟偘偱偟偨丅偟偭偐傝晱偱偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂偦傟偐傜杮摪偺嵍墱偵乽嬥旟梾摪乿偑偁傝傑偟偨丅傕偆堦偮杮巐崙俇俋斣偲傕彂偐傟偰偄傑偟偨丅

壗偐屼墢偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂忇極丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈幧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪撪晹

丂偙偙偼擺宱強偱僽僓乕傪墴偟偰屇傃弌偡曽幃偱偟偨丅偡偖偵棃傜傟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅

屼庨報偵偐偐偭偨帪娫偼傢偢偐俀侽昩丅憗偄偱偡丅偍偐偘偱偡偖偵弌敪偱偒傑偡丅俉丗俀俆弌敪丅

丂師偵侾俀斣偵岦偐偄傑偡丅嫍棧偼栺係噏丅偙偺嬫娫偑崱夞偺曊楬偱堦斣嫍棧偑挿偔丄偐偮堦斣摴偑

傢偐傝偵偔偄偲暦偄偰偄傑偟偨偺偱丄偟偭偐傝抧恾傪尒側偑傜恑傒傑偟偨丅

丂杒曽岦偺愳乮塣壨丠乯偵偐偐偭偰偄傞偺偼堖塝戝嫶偱偟傚偆丅岎捠検偑懡偄偱偡丅

丂崙摴俀係俈崋慄傪杒偵岦偐偄導摴係俇崋慄傪恑傓偺偑堦斣傢偐傝傗偡偄偺偱偡偑丄岎捠検偑懡偄偺偱

僷僗偟偰丄侾侽侽倣掱崙摴俀係俈崋傪恑傫偱嵍愜偟丄巗奨抧偺拞偺摴傪曕偒傑偟偨丅摿偵傢偐傝偵偔偄偙偲偼

偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂搑拞偵乽婽嶈偺搾乿偲偄偆巤愝偑偁傝傑偟偨丅壏愹偱偼側偔慘搾傒偨偄偱偡丅椬偺價僕僱僗儂僥儖偲

偔偭偮偄偰偄傑偟偨偺偱丄摨偠宱塩側偺偱偟傚偆丅

丂偦偺傑傑恑傫偱導摴係俇崋慄偲崙摴俁俇俇崋慄偑岎嵎偡傞偲偙傠偵弌傑偟偨丅偙偙偐傜導摴係俇崋慄傪曕偒丄

慄楬傪墇偊偰杒惣偵岦偐偄傑偡丅崙摴俁俇俇崋傪栠傞曽偑懡偄傛偆偱偡偑丄摴偑傢偐傝偵偔偄傒偨偄偱偡偟丄

懪偪栠傝偼嬌椡偟偨偔側偄偺偱丅

丂慄楬傪墇偊偨愭偼挿偄忋傝嶁偱偡丅孹幬傕嫍棧傕堄奜偲偁傝傑偡丅偠傢偠傢偲娋偑偵偠傫偱偒傑偟偨丅

捀忋晹偵拝偄偰怳傝曉傞偲傃偭偔傝丅偐側傝忋偭偨偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅

丂帪崗偼傑偩俋帪慜側偺偱偡偑丄偙偺暘偱偼屵屻偼偐側傝弸偔側傝偦偆偱偡丅

丂偦偺愭偱擔杮暉巸戝妛偺墶傪捠傝丄偦偺愭俁侽侽倣傎偳偺強偺僐儞價僯傪栚報偵塃偺摴偵擖傝傑偡丅

丂彮偟嫹偔丄柪楬偺傛偆側彫摴傪恑傒傑偟偨偑丄柪偆傛偆側偲偙傠偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅偐傒傗旤弍娰側偳

偺栚報偑偁傝丄偨傔抮傗屆偄壠側偳偑偁傝丄偦傟傜傪尒側偑傜彫摴傪曕偔偺偑偍傕偟傠偔側偭偰偒傑偟偨丅

丂偍帥偲偐傒傗旤弍娰傊偺昗幆

丂抦懡巐崙偼丄慄楬傗姴慄摴楬偺嬤偔偵偍帥偑偁傝傑偡偺偱丄柪偭偰傕姴慄摴楬偵弌傟偽尰嵼埵抲偑

傢偐傝傑偡偺偱丄姰慡偵柪偆偲偄偆偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅埬撪昗幆偵廬偭偰恑傓偲彫妛峑偺偡偖椬偵

偍帥偼偁傝傑偟偨丅俋丗侽侽偵侾俀斣暉廧帥偵柍帠摓拝丅偊丄俁俆暘偱係倠倣傪曕偄偨丠偪傚偭偲寁嶼偑崌偄

傑偣傫丅嶲峫偵偟偰偄傞杮偵婰嵹偝傟偰偄傞嫍棧偑彮偟幚嵺偲偼堘偭偰偄傞傛偆偱偡丅

丂挀幵応偑偁傝傑偡偑丄嶳栧傕愇拰傕偁傝傑偣傫丅偳偆傗傜偙偙偼棤岥偺傛偆偱偡丅挀幵応傪敳偗偰偦偺

傑傑恑傓偲嫬撪偵擖傝傑偟偨丅惓柺偵嶳栧偑偁傞偺偱偄偭偨傫奜偵弌偰擖傝側偍偟傑偡丅

丂嶲摴擖岥偵偼帥崋昗偺慜偵彫偝側偍摪偑偁傝傑偡丅乽悈峅朄乿偲屇偽傟傞戝巘憸偑釰傜傟偰偄傑偡丅

栚偺尒偊側偐偭偨曽偑偙偺悈偱愻偭偨偲偙傠偨偪傑偪尒偊傞傛偆偵側偭偨偲偄偆偄傢傟偑偁傞偦偆偱偡丅

悷傫偩悈偑棳傟偰偄傑偟偨丅

丂偦偙偐傜愇抜傪忋偭偰峴偔偲嶳栧偱偡丅抦懡巐崙偺曊楬偱弶傔偰偺彮偟挿偄愇抜偱偟偨丅偱傕丄杮巐崙

傗惣崙嶰廫嶰娤壒偵斾傋傞偲奒抜偑抁偄偺偱彆偐傝傑偡丅乮壗偣俉侽俉抜偲偄偆偲偙傠傕偁傝傑偟偨偺偱丅乯

丂嶳栧傪偔偖傞偲惓柺偑杮摪丄偦偺嵍偵峅朄摪偑堦抜壆崻傪壓偘偰宷偑偭偰傑偡丅峏偵捈妏偵嬋偑偭偰

偙偪傜傪岦偄偰寶偭偰偄傞偺偑娤壒摪偱偡丅擖岥偵搨攋晽偺岦攓傪晅偗偰傑偡丅偍摪偺拞偺惓柺偵悀巕

偵廂傔傜傟偨戝巘憸偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅

丂塃偵擺宱強偲偄偆抦懡巐崙掕斣偺攝抲偱偡丅嫬撪偼僐儞僷僋僩偱偡丅

丂偙偺帥偼丄抧憼曥嶧偑偛杮懜偱丄嶳栧椬偵偁傞彫偝側偍摪偼愮懱抧憼摪偱偡丅拞偵偼嵤怓偝傟偨彫偝側

偍抧憼條偑偄偭傁偄偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂嶳栧乮塃庤慜偑悈峅朄乯丂丂丂丂丂丂丂丂惓柺偵杮摪丂嵍偑峅朄摪丂偝傜偵嵍偑娤壒摪

丂嶳栧偺嵍懁偵忇極丄偦偺娫偵僩僀儗偑偁傝丄庤悈幧偑側偐偭偨偺偱戙傢傝偵庤傪愻傢偣偰偄偨偩偒

傑偟偨丅

丂丂丂丂嶳栧偲愮懱抧憼摪偲忇極

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪撪晹丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪撪晹

丂峅朄摪偺擖傝岥偺嵍塃偵偼拋晝嶰廫嶰娤壒偲嶁搶嶰廫嶰娤壒偺杮懜憸偑釰傜傟偰偄傑偟偨丅

丂傕偆堦偮偙偙偼攡壴娤壒俁俀斣嶥強偱傕偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拋晝嶰廫嶰娤壒丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶁搶嶰廫嶰娤壒

丂偙偙偺擺宱強傕恖偑偄側偐偭偨偺偱偡偑擫偑俁旵偔偮傠偄偱偄傑偟偨丅僽僓乕傪墴偡偲椬偺壠偐傜

學傝偺彈惈偺曽偑棃傜傟傑偟偨丅榖岲偒偺曽偱偮偄偮偄榖偑挿偔側傝丄弌敪偟偨偺偼俋丗俀侽偱偟偨丅

丂師偼弴斣偳偍傝偵侾俁斣偱偡丅嫍棧偼栺俁倠倣傎偳偁傝傑偡丅挀幵応偺拞傪敳偗偰塃偵弌偰偡偖偵嵍愜丅

棃偨摴傪彮偟偆偪栠傞偙偲偵側傝傑偡偑巇曽偁傝傑偣傫丅壗搙偐嵍塃偵嬋偑傝側偑傜恑傓偲導摴係俇崋慄

偵偱傑偡丅

丂抦懡敿搰傪墶抐偡傞導摴係俇崋慄偼乽幵偑懡偔偰婋尟乿偲抧恾偵彂偐傟偰偄傑偡丅妋偐偵岎捠検偼

懡偄偱偡丅偱偡偑丄嶒偱巇愗傜傟偨曕摴偑偁傞偺偱偦偪傜傪捠傝傑偟偨丅攔婥僈僗偼杊偄偱偔傟傑偣傫

偗傟偳丄偲傝偁偊偢埨慡偱偡丅搑拞偐傜廧戭奨傪敳偗丄偄偮偺娫偵偐敤偺拞偺摴偵側偭偰偄傑偟偨丅

媿幧偑尒偊偰偄傑偡丅偙偙偱媿傪帞偭偰偄傞偺偱偡偹丅

丂偙偺屻崙摴係俇崋慄偺垻媣斾嶁嶳岎嵎揰傪嵍愜丅偙偙偐傜垻媣斾乮偁偖偄乯挰偵擖傝傑偡丅暉嶳愳偵

増偆摴偲側傝丄俀侽侽倣傎偳偱偍帥偵摓拝偲巚偄偒傗捁嫃偑偁傝傑偡丅偙偙偼乽孎栰恄幮乿偱偟偨丅

丂偍帥偼俆侽倣傎偳愭偱偟偨丅嵟屻偵愳偵偐偐傞愇嫶傪搉傞偲侾俁斣埨妝帥偺嶳栧偵摓拝丅俋丗俆侽摓拝丅

丂嫶偺柤慜偼偦偺傑傑埨妝嫶偱偟偨丅嫶傪搉偭偨愭偵偁傞丄暯惉侾俈擭姰惉偟偨嶳栧偼棫攈側傕偺偱偡丅

丂斅椾嶳偺滸妟偑妡偐傞栧傪敳偗傞偲丄惓柺偼杮摪偱偼側偔娤壒摪偱偟偨丅偙偙偵埨抲偝傟偰偄傞

抦懡惣崙偺嶥強杮懜丄惞娤悽壒曥嶧偼峴婎偺嶌偲揱偊傜傟丄俋擭偵堦搙屼奐挔偝傟傞旈暓偱偡丅

楈尡偁偨傜偐偩偦偆偱偡丅偲偄偆偙偲偱丄偙偙傕抦懡惣崙嶰廫嶰僇強偲廳側偭偰偄傑偡丅

丂慜夞懪偭偨侾侽斣嶥強娤壒帥偵傕峴婎嶌偺惞娤悽壒曥嶧偑偁偭偨傜偟偄偺偱偡偑偙偪傜傕俈擭偵

堦搙偺屼奐挔偺偨傔丄尒傜傟傑偣傫偱偟偨丅

丂嵍塃偺杮摪丒峅朄摪偑僐儞僋儕乕僩憿側偺偵懳偟丄栘憿偺娤壒摪偼揾傝傪巤偝偢丄栘嵽偦偺傕偺偺

幙姶偑弌偰偄傞晽忣偁傞摪塅偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埨妝嫶丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧

丂嶳栧傪偔偖偭偰偡偖嵍偵庤悈幧丄幬傔塃惓柺偵杮摪丄嵍偵峅朄摪丄塃偵擺宱強偲偄偆掕斣偺攝抲偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈幧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵍偑娤壒摪丄幬傔塃惓柺偵杮摪

丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪偲娤壒摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擺宱強偲忇極

丂杮摪偺懳柺偺嶳栧偲忇極偺娫偵寶偭偰偄傞偺偑擺宱憼偱丄偍帥偵擺宱憼偑偁偭偰傕偦偺傎偲傫偳偼

斷偑暵傑偭偰偄偰拞偺條巕傪尒偨偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅偙偙傕斷偼暵傑偭偰偄傑偡偑丄奿巕偺娫偐傜

拞傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂幨恀偺戝巘憸偺屻傠偵尒偊傞偺偑忈巕偱偼側偔丄乽戝惓怴泫戝憼宱乿偑廂傔傜傟偨扞偱偡丅嶜巕傜偟偒

傕偺偑偁傝傑偡丅偁傟偑偍宱側偺偱偟傚偆丅埲慜偼擺宱憼偲偄偭偰傕柤慜偩偗偱壗傕擖偭偰偄側偄偺偱偼

偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄曊楬傪巒傔偰偐傜偪傖傫偲宱杮偑廂傔傜傟偰偄傞偙偲傪抦傝丄姶怱偟傑偟偨丅

丂偨偩丄偙偺偍摪偼婡枾惈偺崅偄嬤戙寶抸偺寶暔偱偼側偔丄愄偺傑傑偺傗傝曽偱曐懚偟偰戝忎晇側偺

偱偟傚偆偐丅巻偺楎壔偑怱攝偱偡丅

丂峅朄摪偵偼丄峅朄戝巘丄晄摦柧墹丄揤敀抧憼偑釰傜傟偰偄傑偟偨丅揤敀抧憼偼帹偺墦偄恖偑寠偺

奐偄偨暱庅傪嫙偊偰婩婅偡傞偲帹偑傛偔暦偙偊傞傛偆偵側傞偦偆偱偡丅偦偺偨傔暱庅偑嫙偊傜傟偰偄傑

偟偨丅擺宱憼偺墶偵偼悈巕抧憼傕偁傝傑偡丅

丂偦傟偐傜峅朄摪偺慜偵偼昽摢岣挿幰偑偁傝傑偟偨丅偟偭偐傝偲懱拞傪晱偱偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擺宱憼丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝巘憸偺屻傠偑乽戝惓怴泫戝憼宱乿偑廂傔傜傟偨扞

丂偙偙傕僽僓乕偱屇傃弌偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅抦懡惣崙嶰廫嶰娤壒偺屼庨報傕朰傟側偄傛偆偵

捀偒傑偟偨丅侾侽丗侽侽偵弌敪偱偡丅

丂埨妝帥傪弌偰師偺侾係斣帥傑偱偼堦杮摴偱偡丅彫愳傪偼偝傫偱幵摴偲偼暿偵曕摴偑偁傝傑偡偺偱

曕偒傗偡偐偭偨偱偡丅廃傝偵偼壠偑彮側偔丄憪尨偺拞偺傛偆側杚壧揑側彫摴偱丄婥帩偪椙偔曕偗傑偡丅

丂俆侽侽倣掱曕偔偲揹拰偵侾係斣嫽徆帥偺娕斅偑偁傝傑偡丅涱傕偨偰傜傟偰偄偰傢偐傝傗偡偄偱偡丅

彫愳偵偼僈乕僪儗乕儖偑嫶寘偵側偭偨乽帥慜嫶乿偲偄偆乮偦偺傑傑偲偄偆偐僗僩儗乕僩偲偄偆偐乯柤慜偺

嫶偑壦偭偰偄偰丄偦偙傪塃偵嬋偑傞偲侾係斣嫽徆帥偵侾侽丗侽俈偵摓拝丅

丂庤慜偵挀幵応偑偁傝丄偦偺墶傪捠傞偲嶳栧慜偵摓拝丅嶳栧偼捒偟偄栻堛栧偱偟偨丅乮栻堛栧偲偄偆

偺偼椉懁偵彫栧偑偁傞丄帪乆帪戙寑偵弌偰偔傞傗偮偱偡丅乯

丂偙偺偍帥偵偼抦懡巐崙奐憂偺岟楯幰偺堦恖丄壀揷敿憼巵偑釰傜傟偰偄傑偡丅壀揷敿憼巵偼晅嬤偺

嫶廧懞偺擾壠偵惗傑傟傑偟偨偑丄嵢巕傪朣偔偟峴幰偲側傝傑偟偨丅偦偺屻丄壠壆晘敤傪攧媝偟偰抦懡

巐崙敧廫敧僇強奐憂偺帒嬥偵偟偨偦偆偱偡丅偦偺岟愌偐傜偐丄崱傕偙偺晅嬤偵偼乽敿憼壆晘乿乽敿憼揷乿

側偳偺抧柤偑巆偭偰偄傞偦偆偱偡丅

丂埲慜偼偍帥偺栧慜偺愇抜壓嵍懁偵乽敿憼峴幰摪乿偑偁傝傑偟偨丅乽偟偨乿偲夁嫀宍偵側偭偨偺偼丄

尰嵼偱偼榁媭壔偺堊偍摪偼庢傝夡偝傟偰偄傑偟偨丅偦偺愢柧偺娕斅偑棫偰傜傟偰偄傑偟偨丅

丂杮懜偼峅朄摪偵埨抲偝傟偰偄傑偟偨丅

丂侾侽抜傎偳偺愇抜傪搊傝丄嶳栧傪偔偖傞偲偡偖栚偺慜偵杮摪丄偦偺嵍懁偵娤壒摪偑懕偒丄侾俁斣埨妝帥

偲摨偠傛偆偵俋侽搙岦偒傪曄偊偰峅朄摪偑寶偭偰偄傑偡丅偙偙傕嫬撪偼僐儞僷僋僩偱偡丅

丂丂丂丂丂丂杮摪偲惞娤悽壒曥嶧憸偲慼揝丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂塃偑娤壒摪

丂嫬撪偵偼惞娤悽壒曥嶧憸偲椬偵僜僥僣偺栘偑偁傝傑偡丅慜夞偺曊楬偺帪偵嫬撪偵僜僥僣偑怉偊傜

傟偰偄傞偍帥偑懡偐偭偨偺偱挷傋偰傒傑偟偨丅彅愢偁傞傒偨偄偱偡偑丄桳椡側偺偼乽愴崙帪戙丄

廃杊丒挿栧乮尰嵼偺嶳岥導乯偺戝撪巵偑拞崙偲岎堈偟偰偄偰丄僜僥僣傪擔杮偵帩偪婣偭偰帺椞撪偺

偍帥偵怉偊偨丅戝撪巵偼嫗搒偺岞壠偲傕恊偟偐偭偨偺偱丄僜僥僣傪專忋偟偨丅忢椢庽偺僜僥僣偼墢婲

偑椙偄偲嫗搒偺偍帥偱傕怉偊傜傟偰偦偺屻奺抧偵峀傑偭偨丅乿偲偄偆偙偲偩偦偆偱偡丅

丂嫬撪偵偼戝偒側嬧埱偺栘偑偁傝傑偟偨丅峅朄摪偺慜偵偼偙偙偵傕昽摢岣挿幰偑偁傝傑偟偨丅

丂杮摪丒峅朄摪偲傕斷偑奐偄偰偄偰拞傪尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偙偺峅朄摪偼偐側傝擭婫偺擖偭偨寶暔

偱偟偨丅

丂丂戝僀僠儑僂偲嶳栧丂丂丂丂丂丂丂杮摪撪晹丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪撪晹

丂偙偙傕擺宱強偱偼僽僓乕偱屇傃弌偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅侾侽丗侾俆弌敪偱偡丅

丂師偺侾俆斣偵偼丄嫶傪搉偭偰塃傊嬋偑傝摴側傝偵恑傒傑偡丅嫍棧偼栺侾丏俆倠倣側偺偱偡偖偱偡丅

丂搑拞偱傾僕僒僀偑嶇偄偰偄傑偟偨丅偺偳偐側晽宨偼俆侽侽倣傎偳懕偒傑偟偨丅偦偺愭偱俀幵慄偺捠傝偵

弌傞偲嵍愜丅係侽侽倣傎偳恑傫偱妏偵僐儞價僯偺偁傞岎嵎揰傪塃愜偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂傾僕僒僀偺壴

丂塃愜偟偰偦偺愭偱垻媣斾愳偵壦偐傞嶁晹嫶傪搉傞偲慜曽傪柤揝揹幵偑憱偭偰偄偒傑偟偨丅夰偐偟偄

僠儍儖儊儔儂乕儞偑柭傝嬁偄偰偄傑偡丅乮僠儍儖儊儔儂乕儞偲尵偆偺偼乽僷僷儔丂僷僷儔丂僷僷儔僷乕乿

偲偄偆柤揝揹幵偑墂傪捠夁偡傞偲偒偵柭傜偡寈曬壒偱偡丅嵟嬤搒巗晹偱偼偁傑傝柭傜偝側偄傜偟偔丄

媣偟傇傝偵暦偒傑偟偨丅偦偺愭偱柤揝偺摜愗傪搉傝傑偡丅嵍懁偵柍恖墂偺柤揝嶁晹墂偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂柤揝嶁晹墂偲摿媫揹幵

丂偦偺愭偺怣崋偺偁傞俿帤楬傪嵍愜丅偡偖愭偺塃庤偵摯塤堾偺娕斅偑偁傝傑偡丅嵍庤偵垻媣斾挰棫

恾彂娰偺埬撪昗幆傕偁傝栚報偵側傝傑偡丅塃愜偟偰楬抧傪恑傒傑偡丅

丂乽摽愳壠峃岞惗曣墬戙偺曽曥採帥乿偲偄偆娕斅傗涱偵廬偄傕偆堦搙塃偵嬋偑傝丄彮偟嶁傪搊傞偲惓柺

偵侾俆斣摯塤堾偺嶳栧偑尒偊偰偒傑偡丅侾俆斣摯塤帥偵摓拝偱偡丅侾侽丗俁俆丅

丂嶳栧偺庤慜偵偼俆侽戜埲忋偑掆傔傜傟傞戝偒側挀幵応偑偁傝傑偟偨丅

丂俀侽抜掱偺愇抜傪忋偑偭偰乽棿宬嶳乿偺滸妟偑妡偐傞尒帠側嶳栧傪敳偗傞偲丄偖傞偭偲寶暔偵埻傑傟偨

嫬撪偑峀偑傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂嶳栧偲嵍墱偑忇極丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫬撪

丂偙偺帥偺奐憂偼揤楋俀擭乮俋係俉乯偲楌巎偑偁傝傑偡丅嵟弶偼揤戜廆偺帥堾偱偟偨偑丄柧墳俀擭乮侾係俋俁乯

偵壘棔偑惍旛偝傟憘摯廆偵夵廆偝傟偨偲偺偙偲偱偡丅尰嵼偺鉟楉側杮摪偼暯惉俀擭偺嵞寶偩偦偆偱偡丅

丂偙偙偵偼摽愳壠峃偺惗曣丄墬戝偺曽偺曥採帥偱偡丅椬偵尒偊傞彫崅偄嶳偼嶁晹忛愓偱偡丅墬戝偺曽偼

偙偺忛偺忛庡偩偭偨媣徏彑棙偲嵞崶偟偨偨傔偙偙偵曟強偑偁傞偺偩偦偆偱偡丅

丂尒偨偙偲側偄巃怴側僨僓僀儞偺慄崄棫偰偲戝巘摪偵價僢僋儕偟傑偟偨丅慄崄棫偰偺奃偺忋偵栐傪忔偣偰

偁傝傑偡丅壗偐堄枴偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂偦傟偐傜戝巘摪偺擖岥忋偵偼丄徏梩忨偑妟偵擖傟偰宖偘傜傟偰偄傑偟偨丅偦偺堗傟傕彂偐傟偰偄傑

偟偨丅乮撉傔傑偣傫偱偟偨偑丅乯

丂怴抸偟偨戝巘摪偺廳岤側斷傪奐偗傞偲丄拞偼椻婥偑棳傟偰恄惞側暤埻婥偱偡丅偲巚偭偨傜側傫偲椻朳

偑偮偄偰偄傑偟偨丅偄傑傑偱巐崙偱傕偄偔偮傕偺戝巘摪傪朘偹傑偟偨偑丄椻朳晅偒偼弶傔偰偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塃偑戝巘摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝巘摪撪晹

丂杮摪偼戝偒偔偰棫攈側寶暔偱偟偨丅棳愇偵摽愳壠峃偺惗曣戙偺曽曥採帥偩偗偺偙偲偼偁傝傑偡丅

偦偺杮摪傪娷傔偰敀暻偵壴摢憢偑栚棫偪傑偡丅

丂抦懡巐崙偺嶥強偼偡偭偒傝偟偨嫬撪偺帥偑懡偄偲巚偭偰偄偨傜丄幚偼偦偺俁暘偺侾埲忋偑憘摯廆

偺偍帥偩偦偆偱偡丅摴棟偱憰忺偑彮側偄偼偢偱偡丅忺傝偺側偄偍帥偼幙慺惔楑傪懱尰偟偰偄傞偺偱

巹偼岲偒側偺偱偡偑丄尒曽傪曄偊傞偲屄惈偑彮側偔丄抦懡巐崙弰攓偺傛偆偵侾擔偱偄偔偮傕偺偍帥傪

懪偮偲侾偮侾偮偑報徾偵巆傝偵偔偐偭偨偺傕帠幚偱偡丅

丂嫬撪偺墱偵墬戙偺曽乮揱捠堾乯偺偍曟偑偁傝傑偟偨丅堚敮偑廂傔傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈幧

丂嶳栧嵍偵偼栵彍娤壒憸偑偁傝丄忇極偺庤慜偵偼暿偺忇偑僈儔僗偺働乕僗偵擖傟傜傟偰抲偐傟偰

偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栵彍娤壒憸丂丂丂丂丂丂丂丂丂忇極

丂偙偙傕僽僓乕偱屇傃弌偟傪偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅侾侽丗係俆弌敪丅

丂椬偵偁傞嶁晹忛愓偵棫偪婑傝傑偟偨丅忛愓偼岞墍偲偄偆偐峀応偵側偭偰偄偰堚峔側偳偼壗傕偁傝傑

偣傫偱偟偨丅

丂仸嶁晹忛愓偵偮偄偰挷傋傞偲埲壓偺傛偆側婰嵹偑偁傝傑偟偨丅乽嶁晹懞偵偁傝丄懘愓搶惣係侽娫

乮栺俈俁倣乯撿杒俆侽娫乮栺俋侽倣乯塸斾乮偁偖偄乯偺忛偲傕偄傆丅摽愳壠峃偺惗曣丒墬戝偺曽偼侾俆係俈擭丄

忛庡偺媣徏弐彑偺傕偲偵嵞壟偟丄弐彑偑壀嶈忛戙偲偟偰堏傞傑偱侾俆擭娫嵼忛偟偨丅墬戝偺曽偼壠峃

偑彫偝側崰棧傟棧傟偵側傝丄偦偺屻丄弜晎偱恖幙偺恎偱偁偭偨壠峃偵庤巻傗堖暈傪憽傝懕偗偨丅

壉嫹娫偺愴偄傪峊偊偨侾俆俇侽擭偵偙偺抧偱曣巕偼嵞夛傪偼偨偟偨丅乿偱偟偨丅壠峃偝傫傕戝曄偩偭偨偺

偱偡偹丅偪傚偆偳崱擭偼戝壨僪儔儅偱乽偳偆偡傞壠峃乿傪傗偭偰偄偰偁偪偙偪偵戝壨僪儔儅娭學偺傕偺傪

尒偐偗傑偡丅偙偙偵傕婙偑棫偰傜傟偰偄傑偟偨丅

丂嶳栧偺慜傑偱栠傝丄導摴俆俆崋慄偵栠傝傑偡丅導摴傪曕偄偰偄傞偲搑拞摴榚偵愇拰偑偁傝傑偟偨丅

丂導摴墶偺曕摴傪曕偄偰偄傞偲摴抂偵乽戝巘摴乿偲崗傑傟偨愇拰偑偁傝傑偟偨丅偦偺愭偵偼崱搙偼

乽櫬廫嶰挰乿偺愇拰傕偁傝傑偟偨丅偳偪傜傕怴偟偄傕偺偱偟偨偺偱丄栚報偵抲偐傟偨偺偱偟傚偆偐丠

丂丂丂戝巘摴偺愇拰丂丂丂丂丂櫬廫嶰挰偺愇拰

丂摴楬偼幵偺検傕懡偔丄廃傝偼廧戭傗偍揦偑暲傇奨拞偺摴偱偡偑丄偙偆偟偨傕偺傪尒傞偲偐偮偰偼奨摴

偩偭偨偺偩偲姶偠傑偡丅

丂垻媣斾偺墂慜偵侾侾丗侽俆偵摓拝丅偱傕廃傝偵怘帠傪偡傞揦偑偁傝傑偣傫丅偦傟偳偙傠偐儘乕僞儕乕偑

偁傞偩偗偱偍揦偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅堄奜偱偟偨丅偱傕傕偆彮偟曕偗偽偁傞偱偟傚偆丅偲偄偆偙偲偱愭偵

恑傒傑偡丅

丂墂傪夁偓偰俁侽侽倣掱曕偔偲嵍庤偵乽暯愹帥挀幵応乿偺娕斅偑棫偭偰偄偰傢偐傝傗偡偄偱偡丅侾俇斣

暯愹帥偵摓拝丅侾侾丗侾侽拝丅

丂挀幵応偐傜偦偺傑傑嫬撪偵擖傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偟偨丅抦懡巐崙偼幵曊楬偑懡偄偲暦偄偰偄傑偡偑

妋偐偵偙傟傑偱傕挀幵応偐傜嶳栧傪偔偖傜偢乮偁傞偄偼嶳栧偑側偔乯捈愙嫬撪偵擖傞偙偲偑偱偒傞帥偑

懡偐偭偨偱偡丅偙偙傕嶳栧偼嫬撪偺堦斣墱乮導摴懁偐傜尒偰乯偵偁傞偺偱丄嵟弶偵嶳栧傪偔偖偭偰嫬撪偵

擖傞偙偲偼傞偙偲偼傑偢柍偄偲巚偄傑偡丅

丂偙偙傕嫬撪偼僐儞僷僋僩偱偡丅惓柺偵杮摪丄偦偺嵍偵旟嵐栧摪丄偝傜偵嵍偵戝巘摪偲偄偆攝抲偱偡丅

攝抲偼摨偠偱偡丅偱傕偙偙偼峅朄摪偱偼側偔戝巘摪偱偡丅偙偙偼恀尵廆偺偍帥偱偟偨丅

丂拞偵擖偭偰傛偔尒偰傒偨傜丄嶳栧偐傜堦斣嬤偄埵抲偵寶偭偰偄偰堦斣戝偒偄偺偱丄堦尒杮摪偐偲巚偆

傛偆側寶暔偼丄媞揳偵傕側偭偰偄傞垻栱懮摪偱偟偨丅

丂埨抲偝傟偰偄傞垻栱懮擛棃嵖憸偼崅偝俋俋們倣丄婑栘憿偱恗暯俁擭乮侾侾俆俁乯偺柫偑偁傞導壓嵟屆偺

暓憸偩偦偆偱偡丅

丂杮摪偼垻栱懮摪偺嵍懁偵寶偪丄垻栱懮摪傛傝偼堦夞傝彫偝偄偺偱偍偦傜偔扤傕偑娫堘偊傞偲巚偄傑偡丅

偙偙偵偼乽旜挘晄摦懜乿傗垽抦導偺暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞乽奐塣旟嵐栧揤乿偑釰傜傟偰偄傞偺偱攓娤

偟偨偐偭偨偺偱偡偑尒傟傑偣傫偱偟偨丅杮摪偱偼側偔旟嵐栧摪偲屇傇傋偒偱偟傚偆偐丠

丂挀幵応偵堦斣嬤偄埵抲偵偁偭偰丄桞堦搶岦偒偵寶偭偰偄傞摪塅偑戝巘摪偱偡丅

丂僈儔僗屗偑暵傑偭偰偄傑偟偨偑丄奐偗偰摪撪偵擖傞偲恵栱抎拞墰偵戝巘憸偑埨抲偝傟偰偄傑偟偨丅塃懁

偵偼彜攧偺恄條乽宐斾恵條乿偲戜強偺恄條乽戝崟條乿偑釰傜傟偰偄傑偟偨丅抦懡巐崙偺偍帥偼偙偺傛偆偵

偍摪偺拞偑尒傟偨傝丄擖傟偨傝偟傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵍偐傜戝巘摪丄旟嵐栧摪乮杮摪乯丄垻栱懮摪

丂嫬撪偺斀懳懁偵庤悈幧丄忇極偑偁傝堦斣塃庤墱乮墱偲偄偆傋偒偐偳偆偐乯偵嶳栧偑偁傝傑偡丅

丂堦墳奜偵弌偰丄栧傪偔偖偭偰擖傝側偍偟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈幧偲忇極丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧偲忇極

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪撪晹

丂嫬撪偵偼偦偺傎偐偵僆僇儔僗戝柧恄偲偄偆崢偺恄條偑偄傜偭偟傖偭偨偺偱偦偪傜偵傕偍嶲傝偟傑偟偨丅

偙偙悢擭偓偭偔傝崢偵擸傑偝傟偰偄傑偡偺偱丄擮傪擖傟偰丅恀偭愒側屼幮偑報徾揑偱偟偨丅

丂偙偙傕僽僓乕偱偍屇傃弌偟偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅侾侾丗俀侽偵弌敪丅

丂偍帥傪弌偰導摴傑偱栠傝丄嵍偵嬋偑偭偰俀侽侽倣撿偵岦偐偆偲娤壒帥偺埬撪娕斅偑偁傝傑偟偨丅塃愜偟偰

偝傜偵俀侽侽倣傎偳恑傓偲塃偵擖傞摴偑偁傝傑偡丅偙偙傪恑傓偺偑惓夝偱丄嬋偑傜偢偵傑偭偡偖恑傓偲

偍帥偺棤庤偺挀幵応偵峴偭偰偟傑偄傑偡丅幵偺曽偼偙偪傜傪捠傝傑偡丅僗僩儕乕僩價儏乕偱偟偭偐傝梊峴

墘廗偟偨峛斻偑偁傝傑偟偨丅

丂慜偺帥偐傜俆侽侽倣傪栺俆暘偱曕偄偰侾俈斣娤壒帥偵摓拝丅侾侾丗俀俆拝丅傎傏椬偲偄偆嫍棧偱偡丅

丂懠偺曽偺僽儘僌偵侾俆斣仺侾俈斣仺侾俇斣仺斣奜奀憼帥偲傑傢偭偨傎偆偑岠棪揑偱帪娫抁弅偵側傞偲

彂偐傟偰偄傑偟偨偑丄巹偺夢偭偨傛偆偵弴斣偳偍傝偱傕暿偵栤戣偼側偐偭偨傛偆偵巚偄傑偡丅

丂拝偄偨偲偙傠偼愇抜偺壓偱偡丅嶲摴偺愇奒抜偼俈係抜偁傝丄偙傟傑偱偱堦斣挿偐偭偨偱偡丅

丂丂俈係抜偺愇抜

丂奒抜傪搊傝愗偭偨偲偙傠偑嫬撪偱偡丅嫬撪偼偙傟傑偱偱堦斣僐儞僷僋僩偱偡丅嶳栧傕愇拰傕偁傝傑偣傫丅

怳傝曉傞偲丄娽壓偵偼偺偳偐側晽宨偑峀偑傝傑偡丅

丂嫬撪偺嵍懁偵彫偝側釱偵峅朄戝巘偑釰傜傟偰偄偰丄偦偺愭偵庤悈幧偑偁傝丄偦偺愭偵杮摪偑偁傝傑偡丅

峅朄摪偼暿搹偱偼側偔丄杮摪偺嵍懁偵娫庁傝偡傞傛偆側宍偱偁傝傑偟偨丅峅朄摪偲偄偆傛傝峅朄晹壆偲

尵偭偨曽偑惓偟偄偲巚偄傑偡丅

丂杮摪偵偼偛杮懜偺乽廫堦柺娤悽壒曥嶧乿偼丄姍憅帪戙偺暓巘丒夣宑偺嶌丅俆侽擭偵堦搙奐挔偝傟傞

旈暓偱偡丅偦偺懠偺帥曮偵偼丄偐偮偰彂堾偱敪尒偝傟傞傑偱侾侽侽擭埲忋傕柊偭偰偄偨柧帯弶擭嶌偺

夋幉乽峅朄戝巘堦戙婰乿傕偁傞偦偆偱偡丅旈曮側偺偱傒傜傟傑偣傫偱偟偨偑丅

丂丂嵍偑庤悈幧丂杮摪偲偦偺嵍嬿偑峅朄晹壆

丂庤悈幧偺屻傠偵愇暓偑暲傫偱偄傑偡丅俁俁懱偁傞偺偱嶰廫嶰娤壒憸偱偟傚偆丅

丂偦傟偐傜嫬撪偵偼戝偒側慼揝偑悢杮偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂庤悈幧偲嶰廫嶰娤壒憸愇暓丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝偒側慼揝

丂偙偺偍帥偼埲慜偼暿偺応強偵偁傝丄娤壒摪偩偭偨偦偆偱偡丅徍榓俀俁擭乮侾俋係俉擭乯偵娤壒帥偵曄傢偭偨

偦偆偱偡丅偙偺條側宱堒偩偭偨偨傔丄壗偩偐彫偝側偍帥偲偄偆傛傝戝偒側偍摪偲偄偆報徾偩偭偨偺偱偡偑丄

帥楌偼屆偔丄杮摪尙壓偵偁傞榢岥偵偼尦榎俀擭乮侾俇俉俋擭乯偲崗傑傟偰偄傑偡丅惷偐側嫬撪偱丄懌偑

旀傟偰偒偨偙偲傕偁傝丄崢偐偗偰偺傫傃傝偟偰偄傑偟偨丅

丂偙偺帪杮摪嵍墱偐傜俉柤偺彈惈偺抍懱偑擖偭偰偙傜傟傑偟偨丅偙偺愭偑挀幵応偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅

惷庘偩偭偨嫬撪偺暤埻婥偑堦曄偟傑偟偨丅乮偼偭偒傝尵偭偰憶偑偟偐偭偨偱偡丅乯傑偭偨傝偲偟偨暤埻婥

偑戜柍偟偵側偭偨偺偱丄屼庨報傪傕傜偄戅嶶偡傞偙偲偵偟偰擺宱挔傪儕儏僢僋偐傜弌偟傑偟偨丅

丂偦偆偟偨傜偦偺抍懱偼擺宱傕偣偢偵屼庨報傪傕傜偍偆偲尵偄弌偟傑偟偨丅偙偺楢拞偺屻偵側偭偰偼

戝曄偲巚偄峇偰偰擺宱挔傪弌偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅偪側傒偵偙偙偼抦懡惣崙嶰廫嶰娤壒偺

俁俁斣偱傕偁傝傑偡丅柤慜偑娤壒帥偱偡偐傜丅偦偪傜傕偄偨偩偒傑偟偨丅

丂弰攓屻丄奒抜傪壓傝丄愇拰偺寶偮堦斣壓偐傜尒忋偘傞偲丄棃偨帪偲偼悘暘報徾偑堘偆偍帥偵尒偊

傑偟偨丅

丂懪偪廔傢偭偨屻丄導摴俆俆崋偵栠傝丄撿偵曕偒傑偡丅侾侾丗係侽弌敪丅柤揝壨榓慄偑摴偵増偭偰憱偭偰

偄傑偡丅俆暘傎偳曕偔偲嵍庤偵戝宆僗乕僷乕偑偁傝傑偡丅偦偙偵悢審偍揦偑偁傝傑偡丅

丂帪娫傕崰崌偄丄拫怘偵偟傑偡丅偳偺揦偵擖傠偆偐偲峫偊傑偟偨偑丄柍擄偵僼傽儈儗僗偵偟傑偟偨丅

丂偲偙傠偑偙傟偑戝幐攕丅偡偖偵惾偵偼嵗傟偨偺偱偡偑丄拲暥偟偰偐傜弌偰偔傞傑偱俁侽暘埲忋偐偐傝

傑偟偨丅偦傟傕嵜懀偟偰傗偭偲弌偰偔傞巒枛丅妋偐偵揦偼枮惾偱偟偨偑丄偦傟偱傕帪娫偑偐偐傝偡偓

偱偡丅偙傟傕恖庤晄懌偺塭嬁偱偟傚偆偐丠側偵偣攝慥儘儃僢僩偲偄偆傕偺偑揦偺拞傪峴偒偐偭偰偄傑

偟偨偐傜丅

丂寢嬊怘帠傪廔偊偰揦傪弌偨偺偑侾俀丗係侽丅侾帪娫嬤偔偐偐偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂帪娫傪柍懯偵偟偨傛偆側婥暘偱堦婥偵僽儖乕偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅偣偭偐偔偍帥傪懪偭偰廋峴偟偰

偄傞偺偵丄傑偩傑偩枹弉偱偡丅懌傪媥傑偣傞帪娫傪偄偨偩偄偨偲巚偆偙偲偵偟傑偡丅

丂導摴偵栠傝撿偵岦偐偭偰曕偒傑偡丅僔僱儅垻媣斾傪夁偓偨傜嵍庤偵柤揝怉戝墂偑偁傝傑偡丅崅壦墂

偱偡偑奺墂掆幵偟偐掆傑傜側偄柍恖墂偱偡丅

丂彮偟撿偵恑傫偩強偵嵍偵嬋偑傝丄柤揝偺慄楬偺僈乕僪壓傪偔偖傝敳偗傞摴偑偁傝傑偡丅幚偼偙偺摴偼

導摴俆俆崋慄偺僔儑乕僩僇僢僩摴楬偲偟偰桳柤側摴偱丄侾俉斣傊偼偙偺摴偑嵟抁偲側傝傑偡丅

丂偦偺愭偼垻媣斾愳増偄偺揷傫傏偺拞偺摴偵側偭偰偄傑偡丅曕摴傕側偄嫹偄摴偱偡偑丄岎捠検偼

偐側傝懡偔偰婋尟偲偺忣曬傪摼偰偄傑偟偨偑嬤摴偲偄偆尵梩偵庝偐傟偙偪傜傪棙梡偟傑偟偨丅

丂傑偭偡偖恑傫偱愳偺掔杊偵弌傑偡丅偱傕偙偙偐傜偑傢偐傝偵偔偐偭偨偱偡丅娕斅傗涱傕側偔丄抧恾偲

偵傜傔偭偙偟偰傕摴偑傢偐傝傑偣傫丅偳偆傗傜壨愳夵廋岺帠偱帩偭偰偄傞抧恾偲偼戝暆偵摴偑曄傢偭偰

偄傞傛偆偱偡丅

丂壗偲偐摴傪扵偟弌偟偰恑傒傑偟偨丅搑拞曕摴偑側偄偲偙傠傕偁傝丄岎捠検傕懡偔偰偁傑傝曕偒偨偔側偄

摴偱偟偨丅

丂偦傟偱傕搑拞偐傜曕摴偑尰傟傑偟偨偺偱堦埨怱丅摴楬偺娕斅偵忢妸偺暥帤偑偁傝傑偟偨丅忢妸偵

拝偄偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄抦懡敿搰傕恀傫拞偁偨傝傑偱棃偨偲偄偆幚姶偑暒偄偰偒傑偟偨丅

丂幨恀偺敀偄娵偄寶暔偼敿揷僪乕儉偲偄偆寶暔偱偡丅儔儞僪儅乕僋偵側傝傑偟偨丅

忢妸偺暥帤偺擖偭偨娕斅

丂屵屻侾帪傪夞偭偰擔嵎偟偑偒偮偔側偭偰偒傑偟偨丅偱傕晽偑偁傞偺偱彆偐偭偰偄傑偡丅

丂壗偲偐梊掕偟偰偄偨摴傪尒偮偗斣奜奀憼帥偵岦偐偄傑偡丅怣崋偵偮偗傜傟偨昞帵側偳偱尰嵼埵抲傪

妋擣偟側偑傜曕偔偙偲俀侽暘丅搑拞偵涱偑侾杮偁偭偨偺偱偡偑埬撪偼偁傝傑偣傫丅

丂偄偮傕偺嶌愴偱乽栘偺惗偄栁偭偰偄傞偲偙傠傪扵偡丅乿傪傗傝丄偦傟傜偟偒偲偙傠偑偁偭偨偺偱偡偑丄

偙偙偼恄幮偱偟偨丅

丂傕偆彮偟恑傫偱塃偵嬋偑偭偨偲偙傠偵斣奜楈応丄奀憼帥偼偁傝傑偟偨丅侾俁丗俀侽偵摓拝丅

丂彮偟恑傒偡偓偨傛偆偱丄墱偺挀幵応偐傜擖傞宍偵側傝傑偟偨丅偙偙偺挀幵応偼偡偛偔峀偄偱偡丅

丂挀幵応傪敳偗偨愭偺嫬撪傕峀偄偱偡丅摪塅偺攝抲偼掕斣偺偲偍傝偱偡丅

丂偙偺帥偼丄楈応夛塣塩偵恠椡偟偨偙偲偱乽墱偺堾乿偲偟偰柧帯係俀擭乮侾俋侽俋乯偵斣奜偵壛偊傜傟偨偲偺

偙偲偱偡丅

丂

丂嫬撪偵擖傞偲傑偢栚傪堷偔偺偑尒帠偵巬傪怢偽偟偨崟徏偲捸掚偱偡丅栚偺慜偵悈巕q堢抧憼丄

椬偵塱戙擺崪搩偑偁傝傑偡丅偦偺嵍懁偵偼曮飧報搩偑億僣儞偲棫偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫬撪慡宨

丂丂丂悈巕q堢抧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂崟徏

丂嫬撪偐傜晘愇偑傑偭偡偖墑傃偨愭偵杮摪偑寶偭偰偄傑偡丅愇抜嶰抜掱偺崅戜偺忋偵寶偰傜傟丄椉妏

偵抧恔懳嶔梡偱偟傚偆偐丠巟拰偱巟偊傜傟偰偄傑偡丅

丂拞怱傪峀偔庢偭偨寘峴屲娫偺擖曣壆憿偱丄榓條丒慣廆條丒戝暓條偺梫慺傪愜崬傫偩愜拸條偺條幃

偱偡丅杮摪偺嵍庤偵僠儔僢偲尒偊傞壆崻偑戝巘摪偱丄拞偵偼屆偄戝奊攏偑忺偭偰偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪

丂杮摪偺嵍懁偵峅朄摪偺壘棔偑偁傝傑偡丅抦懡巐崙楈応偲偟偰偼斣奜偺嶥強偱偡偑丄搶奀巐廫嬨

栻巘楈応戞係俇斣偺嶥強偱傕偁傝傑偡丅偱偡偺偱丄峅朄摪偺拞偼俀偮偵巇愗傜傟栻巘擛棃傕釰傜傟偰

偄傑偟偨丅

丂偦偺峅朄摪偵岦偐偭偰惞娤悽壒曥嶧偺憸偑寶偭偰偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪

丂丂丂丂丂峅朄摪撪晹丂偙偪傜偼峅朄戝巘丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栻巘擛棃

丂擺宱強偼杮摪塃懁偺偐側傝擭婫偺擖偭偨戝偒側寶暔偱偟偨丅屇傃楅偑偁傝偦傟傪墴偡偲乽偳偆偧乿偲

尵傢傟偨偺偱堷偒屗傪奐偗偰拞偵擖傞偲搚娫偲忋偑傝偺偁傞丄杮摪偲尵偭偰傕傛偄偔傜偄偺戝偒側晹壆

偱偟偨丅偙偙偱屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅

丂婣傝偼惓柺偐傜弌傑偟偨丅侾俁丗俁侽弌敪丅偦偙偵媣乆偵尒偨師偺帥傊偺埬撪愇拰偑偁傝傑偟偨丅

乽廫敧斣敧挌嶰廫娫乿偲彂偐傟偰偄傑偡丅尰戙偺挿偝偩偲栺侾倠倣偲偄偆偙偲偱偡丅

丂丂丂丂埬撪愇拰

丂帥傪弌偰侾俉斣偵岦偐偄傑偡丅傑偭偡偖撿曽岦偵恑傫偱搑拞偱塃愜丅導摴俀俇侾崋偵弌偰嵍愜偟偰

偝傜偵撿壓丄偡傞偲撍慠嵍懁偵侾俉斣岝徠帥偺挀幵応偺娕斅偑偁傝傑偡丅杮摉偵撍慠偲偄偆姶偠偱偟偨丅

傑偩愭偩偲巚偭偰偄偨偺偱丅

丂侾俁丗係侽偵侾俉斣岝徠帥偵摓拝丅偙偙傕挀幵応偐傜擖傝傑偡丅暬偑偁傝堦尒偡傞偲栧偺傛偆偵傕尒偊

傑偡偑丄偙偪傜偼惓栧偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂挀幵応偐傜偺擖岥

丂恑傓偲丄杮摪偲娤壒摪傪寢傇搉傝楲壓傪敳偗偰嫬撪偵擖傟傑偡丅偱傕偣偭偐偔側偺偱丄堦搙栠偭偰

愇奯偵増偭偰嵍夞傝偵峴偔偲丄惓柺偵拝偒傑偟偨丅俉抜偺愇抜偺愭偵偐側傝戝偒側嶳栧偑偁傝傑偡丅

偙偪傜偐傜擖傝傑偡丅

丂偙偺栧偼捒偟偄忇極栧偱偟偨丅栧偺忋偵忇極偑嵹偭偰偄傞傕偺偱偡丅抦懡巐崙偱偼弶傔偰尒傞偲巚偄

傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂忇極栧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞偐傜尒偨栧

丂嶳栧傪偔偖傝嫬撪偵擖傝傑偡丅傑偁傑偁偺峀偝偱偡丅

丂偦偺嫬撪偺拞墰偵寶偮杮摪偼丄擖曣壆壆崻偵暆偺偁傞棳傟岦攓傪愝偗丄崅棑傪晅偟偨墢傪弰傜偣偨

寶暔偱偡丅椉抂偵壴摢憢偑偁傝丄偦偺撪懁偼僈儔僗屗偵側偭偰偄傑偡丅岝徠帥偺杮懜丄垻栱懮擛棃偑

埨抲偝傟偰偄傑偡丅

丂杮摪偺嵍庤偵擇廳憌搩偺晽奿偺偁傞娤壒摪偑偁傝傑偡丅偦偺娫偼丄偙偪傜傕捒偟偄搉傝楲壓偱偮側

偑偭偰偄傑偟偨丅

丂偙偺摪偺杮懜偼廫堦柺娤悽壒曥嶧偱偡丅婽嶈壂偱嫏巘偺栐偵偐偐偭偰堷偒忋偘傜傟偨偲偄偆晄巚媍

側桼弿偺暓條偱偡丅

丂堦墳抦懡巐崙敧廫敧僇強楈応弰傝傪偟偰偄傞偺偱峅朄摪乮戝巘摪乯偑側偄偺偼庘偟偄偱偡丅偲巚偭偰

偄偨傜丄娤壒摪偺擖岥偵妡偐傞滸妟偵偼乽曊徠嬥崉乿偲彂偐傟偰偄傑偟偨丅峅朄戝巘條傕嵍嬿偵偱偡偑

偪傖傫偲釰傜傟偰偍傝傑偟偨丅偙偙傕抦懡惣崙嶰廫嶰僇強傪寭偹偰偄偰丄擇偮偺屼庨報傪捀偒傑偟偨丅

丂偙偺帥偼丄嫽崙俁擭(侾俁係俀) 憂寶偲楌巎偁傞帥堾偱丄摉弶偼奀曈偵偁偭偨偦偆偱偡丅揤柧擭娫乮侾俈俉侾

乣侾俈俉俉乯偵朶晽塉偵傛傝摪塅偑奀偵棳偝傟偰偟傑偭偨偦偆偱偡丅

丂擇廫悢擭屻偺尰嵼偺抧偵堏揮丅暥壔俉擭乮侾俉侾侾乯偵尰嵼偺摪塅偑寶棫偝傟偨偲偺偙偲偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂娤壒摪偲搉傝楲壓

丂娤壒摪偺嵍偵曽堦娫曮宍憿偺彫偝側偍摪偑偁傝傑偡丅拞偵偍抧憼條偑釰傜傟偰偄偰丄滸妟偵偼

抧憼摪偲彂偐傟偰偍傝丄惔悈師榊挿抧憼懜偺嶥偑妡偐偭偰偄傑偡丅偙傟偼惔悈偺師榊挿偑婽嶈偱揋偲

愴偆慜偵婅傪偐偗偨偍抧憼曥嶧偩偦偆偱偡丅

丂愭掱偺摽愳壠峃偲偦偺曣孨偲偺榖偲偄偄丄偙偺惔悈偺師榊挿偺榖偲尵偄丄楌巎偺拞偺恖暔偑娫嬤偵

姶偠傜傟傞曊楬椃偲側傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庤悈幧偲抧憼摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂娤壒摪撪晹

丂偙偺偍帥偼椢偑懡偔嫃怱抧偺椙偄嬻娫偱偟偨丅偍側偠傒偺慼揝傕偁傝傑偟偨丅慼揝偺慜偵乽昐搙愇乿

傕偁傝傑偟偨丅屼庨報傪偄偨偩偒弌敪偱偡丅侾俁丗俆侽丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂椢偺懡偄嫬撪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慼揝偲搉傝楲壓丂慼揝偺慜偺愇拰偑昐搙愇

丂嶳栧慜偵偼愭掱偲摨偠偔師偺帥傊偺埬撪昞帵愇拰偑偁傝傑偟偨丅偙偪傜偼乽惀廫嬨斣廫嶰挌乿偲

彂偐傟偰偄傑偟偨丅栺侾丏俆倠倣偱偡丅彮偟曕偒偛偨偊偑偁傝偦偆偱偡丅

丂丂埬撪昞帵愇拰

丂師偺侾俋斣岝徠堾傊偼敿揷巗偵栠傝丄敿揷巗偺拞怱偵岦偐偭偰曕偒傑偡丅

丂導摴俀俇侾崋傪恑傒丄壋愳媑栰挰偺俿帤楬岎嵎揰傪嵍愜偟導摴俀俇俆崋偵擖傝撿壓偟傑偡丅俰俼晲朙慄

偺壓傪偔偖偭偰丄偦偺愭偱敿揷戝嫶岎嵎揰傪塃愜丅崙摴俀係俈崋偵擖傝傑偡丅偡偖愭偺垻媣堜愳傪搉傝

傑偡丅

丂偙偺愳偼尰嵼偱偼壞偐傜廐偵偐偗偰僴僛掁傝偱桳柤偱偡丅悘暘埲慜偱偡偑掁傝偵棃偨偙偲偑偁傝丄

寢峔掁傟偨婰壇偑偁傝傑偡丅

丂杮挰1挌栚岎嵎揰傪嵍愜偟導摴俀俇俀崋偵擖傝傑偡丅

丂寢峔壗搙傕嬋偑傝傑偟偨偑丄妱偲傢偐傝傗偡偄摴偱偟偨丅偪側傒偵丄乽仼岝徠堾乿偺娕斅偑寶暔偺

晘抧撪偵偁傝傑偟偨丅偙偺寶暔偼暓嬶壆偝傫丅壗偐娭學偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂價儖偺墶偺埬撪娕斅

丂岺応偲壠偑暲傇愄偐傜偺奨暲傒偑偁傝傑偡丅敿揷偼峕屗帪戙偐傜庰傗恷憿傝偑惙傫偱丄垻媣斾愳傪

棙梡偟偰奀傑偱弌偰慏偱峕屗傊塣傃戝偒偔敪揥偟傑偟偨丅塣斃庤抜偑揝摴偵懼傢傞偲峲楬偱塣傇偙偲偼

側偔側傝丄岺応傕奀曈偐傜撪棨偵堏傝傑偟偨偑丄偙偺曈傝偵偼岺応傗憼摍丄崱傕摉帪傪巚傢偣傞宨怓偑

偁傝傑偡丅儈僣僇儞傗惙揷庰憿偼偙偺抧偐傜塰偊丄慡崙揑側夛幮偵側傝傑偟偨丅

丂慜曽偵戝偒側壆崻偺寶暔偑尒偊偰偒傑偟偨丅偁偦偙偑偦偆偱偟傚偆丅娕斅偑偁傝偦偺愭傪嵍愜偟偰夞傝

崬傓偲丄偦偺愭偵嶳栧偑偁傝傑偡丅侾俋斣岝徠堾偵侾係丗俀侽偵摓拝偱偡丅

丂幚偼搑拞偱偪傚偭偲媥宔偟傑偟偨偺偱侾侽暘傎偳梋暘偵帪娫偑偐偐傝傑偟偨丅媥宔偟偨偺偼榓壻巕壆

偝傫丅偲尵偭偰傕巹偼娒偄傕偺偼嬯庤側偺偱丄偼偭偝偔戝暉偲偄偆傕偺傪弶傔偰怘傋傑偟偨丅

丂镼偑彮側偔偰娒偔側偔丄偼偭偝偔偺枴偑傾僋僙儞僩偵側偭偰偄偰旤枴偟偔丄旀傟偨懱偵偟傒傢偨傝傑偟偨丅

丂侾俉斣偼岝徠帥丄侾俋斣偼岝徠堾偲傛偔帡偨柤慜偺偍帥偱偡丅憃曽偺嫍棧偼侾丏俆倠倣偲嬤偄偺偱娫堘偊

傗偡偄偱偡丅

丂摴楬偵愙偟偰挀幵応偑偁傝丄嶳栧偼挀幵応偺墱偵偁傝傑偡丅曕偒曊楬傪偟偰偄傞偣偄偐丄挀幵応偺

嬿偵嶳栧偑偁傞偺偼偁傑傝岲偒偱偼偁傝傑偣傫丅摿偵挀幵応偺拞偵嶳栧偑寶偭偰偄傞偺偼彮偟偑偭偐傝

偟偰偟傑偄傑偡丅

丂嶳栧偼彫傇傝偱偡偑偟偭偐傝偟偨栻堛栧偱偡丅偑丄椉榚偺愽傝屗偼堦晹媭偪偰偄偰傕偆巊偊側偄傛偆側

姶偠偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂栻堛栧

丂嶳栧傪敳偗傞偲墱峴偒偼偦傟傎偳偱偼偁傝傑偣傫偑丄暆偺峀偄嫬撪偑峀偑偭偰偄傑偡丅嶳栧偐傜

恀偭捈偖偵偒傟偄側愇忯偑懕偄偰偄傑偟偨丅

丂偦偺愭偵杮摪偑寶偭偰偄傑偡丅杮摪偼擖曣壆憿偱棳傟岦攓傪晅偗丄崅棑傪晅偟偨墢傪夢傜偣偰偄傑偡丅

丂偙偙偵傕奀憼帥偱尒偨傛偆側丄抧恔懳嶔梡偲巚傢傟傞巟拰偑妏偵庢傝晅偗傜傟偰偄傑偡偑丄偙傫側嵶偄

揧偊栘偱戝忎晇偐丠偲巚偄傑偡丅杮摪丄戝巘摪偲傕偵壆崻偺姠偵揝慄偑姫偐傟曗嫮偟偰偁傝傑偟偨丅

丂偱傕偁偪偙偪戂偑惗偊偰偄偰偐側傝擭婫偑擖偭偰偄傑偟偨丅偦傠偦傠廋棟偟偨曽偑傛偄偺偱偼偲巚偄

傑偟偨丅悈壆偺寶暔偺壆崻偼側偐側偐尒帠側傕偺偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪偲庤悈幧

丂恵栱抎偵偼杮懜偺垻栱懮擛棃嵖憸偑埨抲偝傟偰傑偡丅杮摪慜偵偼戝偒側樑懌愓偑偁傝傑偟偨丅

乽偪傚偭偲戝偒偡偓傞傫偱側偄偐偄丠乿偲撍偭崬傒傪擖傟偨偔側傞戝偒偝偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂樑懌愓

丂杮摪嵍庤偵寶偮峅朄摪偼丄岝徠帥偲摨偠條側宍忬偺擇廳憌搩偱偡偑丄庒姳彫偝偄偲巚偄傑偡丅

丂摪撪偵擖傞偲嬥栐墇偟偱偼偁傝傑偡偑丄嶥強杮懜偺墑柦抧憼曥嶧丄偦偺嵍懁偵峅朄戝巘憸偑攓尒

偱偒傑偡丅峅朄摪偵偼峅朄戝巘偺愇憸偑抲偐傟偰偄傑偡丅書偒忋偘傜傟傞偐偳偆偐偱丄婩婅惉廇傪

愯偆偦偆偱偡丅偟偭偐傝偲桳椏偵側偭偰偄傑偟偨丅俈斣嬌妝帥偵偁偭偨書偒抧憼偼柍椏偩偭偨偺傪巚偄

弌偟傑偟偨丅崱擔偼僷僗偟傑偟偨丅

丂懠偺帥堾偱傕傗偭偨偙偲偑偁傞偺偱偡偑丄偦偺帪嫵偊偰傕傜偭偨僐僣偼偐側傝廳偄偲巚偭偰帩偮偙偲

偱偡丅偦偆偡傟偽偨偄偰偄寉偄偲姶偠傜傟傞偺偩偦偆偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪惓柺偲書偒抧憼

丂峅朄摪偺嵍墶偵庎忨偑寶偰傜傟偰偄傑偟偨丅夞偟庎忨偲彂偐傟偰偄偰夞偣傞傛偆偵側偭偰偄傑偟偨丅

傕偪傠傫傗偭偰傒傑偟偨丅壗偐偛棙塿偑偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂丂峅朄摪墶偺庎忨丂丂栧偺奜偺僜僥僣偲帥昗拰

丂峅朄摪偺嵍墶偵愮懱抧憼摪偑偁傝傑偟偨丅怣幰偺曽偑曭擺偝傟偨偍抧憼條偩偦偆偱偡丅

丂傂側抎偵傃偭偟傝偲暲傋傜傟偰傑偡丅偞偭偲悢偊傞偲栺俆侽侽懱掱偱偡丅俀攞偺愮懱偼擖傝偦偆傕偁傝傑

偣傫丅偳傟傕慺從偒偱嶌傜傟偨憸偱傒傫側摨偠宍傪偟偰偄傑偡偺偱攧偭偰偄傞偲偙傠偑偁傞偺偱偟傚偆丅

偱傕丄嵤怓偼嵶晹傑偱挌擩偵巤偝傟偰偄傞桪傟儌僲偱偟偨丅

丂愮懱抧憼偺懠偵傕壗懱偐偺偍抧憼條偑釰傜傟偰偄傑偟偨丅偙偺偍帥偼偍抧憼條偑懡偔偁傝傑偟偨丅

丂擺宱強偺寶暔偺墱偵撈棫偟偰寶偮娤壒摪偑偁傝傑偡丅摴楬偐傜愱梡偺擖岥傗嶲摴丒庤悈幮傕偁傝丄

傑傞偱娤壒楈応偺傛偆偱偡丅偱偡偑抦懡巐崙嶰廫嶰僇強偵偼擖偭偰偄傑偣傫丅

丂娤壒摪偺嵍庤慜偵偁傞愇憸偼丄栶峴幰乮恄曄戝曥嶧乯偱偼側偄偐偲巚傢傟傑偡丅娾偵崢偐偗丄崅壓懯

棜偒偱偙偗偨杍偐傜偦偆巚傢傟傑偡丅晛捠偼偁傞偼偢偺庎忨偑側偄偺偱偳偆偐側丠丒丒丅傂傚偭偲偟偰

愭掱偺庎忨偑偦偆側偺偐丠

丂偱偡偑丄榚帢傕慜婼丒屻婼偺壜擻惈偑崅偄偺偱栶峴幰偲巚偭偰娫堘偄側偄偱偟傚偆丅

丂偪側傒偵偙偺嫬撪偵偁傞敧廳嶗偼楅側傝偺壴傪晅偗傞尒帠側傕偺偩偦偆偱偡丅傑偨丄嫬撪偺堦晹偵

幣惗偑挘傜傟偰偄傑偟偨丅捒偟偄偱偡丅栧傪弌偨偲偙傠偵偼慼揝傕偁傝傑偟偨丅侾係丗俁侽弌敪丅

丂偄偮偺娫偵偐嬻傪塤偑暍偭偰偄傑偟偨丅偍偐偘偱嫮偄擔嵎偟偑側偔側傝彆偐傝傑偡丅塉偼戝忎晇偩偲

巚偄傑偡丅

丂師偺偍帥偵岦偐偆搑拞偵搑拞偵丄崅偝俁倣掱偺崅栰枈偺惗奯偑墑乆偲懕偔棫攈側偍戭偑偁傝傑偟偨丅

偄偭偨偄壗側偺偐偲巚偄傑偟偨偑丄娕斅傜偟偒傕偺偼壗傕側偐偭偨偺偱婥偵側傝丄婣戭屻挷傋偨傜抧尦

偺柤巑偺曽偺屄恖戭偲傢偐傝傑偟偨丅朸偍恷偺夛幮偺戙昞偺曽偱偡丅屄恖偱偙偺傛偆側惁偄壠傪偍帩偪

偺曽傕偄傞偺偱偡偹丅

丂師偺俀侽斣棿戜帥傊偼惣偵侾倠倣傎偳恑傫偩偲偙傠偵偁傝傑偡丅JR偺摜愗傪搉偭偰偦偺愭偺廧戭抧偺

拞傪曕偔偲柤揝偺摜愗偺庤慜偱塃庤偵偦傟傜偟偒偲偙傠偑偁傝傑偡丅

丂栚惎傪偮偗偰岦偐偆偲價儞僑偱偟偨丅娕斅偑偁傝丄俀侽斣棿戜帥偵摓拝偟傑偟偨丅偙偙偑杮擔嵟屻偺

偍帥偱偡丅侾係丗俁俆丅拝丅

丂俀侽斣棿戜帥偼俰俼晲朙慄偲柤揝壨榓慄偵嫴傑傟偨敿揷巗奨偵偁傝傑偡丅幚偼徍榓俀侽擭乮侾俋係俆擭乯

偵摴楬奼挘岺帠偺偨傔嫬撪偑戝偒偔嶍傜傟偨偦偆偱偡丅偦偺帪偵峅朄摪傕庢傝夡偝傟偰偟傑偭偨偦偆

偱偡偑丄徍榓俇俁擭乮侾俋俉俉擭乯偵愮嵐巐崙楈応奐憂侾俉侽擭傪婰擮偟偰嵞寶偝傟偨偦偆偱偡丅

丂偦偺嫬撪偵徏傗嶗側偳戝偒側栘偺栁傞椢朙偐側帥偱偡丅嶗偺帪婜偵棃偨偐偭偨偱偡丅

丂嶳栧偼側偔丄愇拰偑寶偭偰偄傑偡丅杮摪傊偲懕偔嶲摴偼愇忯偑懕偒丄椉懁傪栘偵埻傑傟偰偄偰丄墶偵

偍抧憼條偑暲傫偱偄傑偡丅怴椢偺栘乆偵晽偑偦傛偓丄偝傢傗偐偱偟偨丅愇忯偺愭丄俆侽倣傎偳恑傫偩

撍偒摉傝偵寶偮婑搹憿偺杮摪丅偐側傝彫傇傝偱偡丅庍夀柎擈暓偑釰傜傟偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶲摴擖岥丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫬撪慡宨

丂峅朄摪偼杮摪偺嵍庤慜偵偁傝丄嶲摴偐傜愇忯偑暘偐傟偨愭偱偡丅墢偑夢傜偝傟偰偄傞偺偱偡偑丄

墢偵忋偑傟偢戝巘條偺幨恀偑嶣傟傑偣傫偱偟偨丅

丂偪側傒偵丄偙偺帥偺峅朄條偼庤懌峅朄偲屇偽傟峅朄摪偺慜偵抲偐傟偨栘惢偺庤傗懌偱懱偺捝偄

偲偙傠傪乽撿柍戝巘曊徠楬嬥崉乿偲彞偊側偑傜晱偱側偑傜暯桙傪婩婅偡傞偺偩偦偆偱偡丅

丂傕偪傠傫傗傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪

丂峅朄摪偺墱偵娤壒摪偑偁傝傑偡丅屼曮慜偑峅朄摪偺曽偵岦偗偰愝抲偝傟偰偄傞偺偱丄摪撪偵擖偭偨

傜塃偵岦偄偰嶲攓偟傑偡丅嬥栐傪挘偭偨奿巕偺拞偱偟偨偑丄杮懜偺廫堦柺娤悽壒曥嶧懜憸傪壗偲偐

尒傞偲偑偱偒傑偟偨丅

丂丂娤壒摪乮杮懜偺廫堦柺娤悽壒曥嶧懜憸乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂掚偵掃

丂擺宱強偼杮摪偺塃懁偲偄偆抦懡巐崙掕斣偺攝抲偱偡丅

丂悈壆偼壗偲夰偐偟偄庤摦幃偺億儞僾偱偔傒忋偘傞傕偺偱偟偨丅嵟嬤偱偼側偐側偐偍栚偵偐偐傟側偄

戙暔偱偡偹丅偣偭偐偔側偺偱巊偭偰傒傑偟偨丅媯傒忋偘偨悈偼椻偨偐偭偨偱偡丅

丂偙偺偍帥偼廃傝傪栘偵埻傑傟偰偄偰丄椦偺拞偺堦尙壠偺傛偆側姶偠偱偟偨丅

丂擺宱傪嵪傑偣丄側偠傒偲側偭偨僽僓乕偱屇傃弌偟傪偟偰屼庨報傪偄偨偩偒傑偟偨丅屼庨報偵偼掃偺巔

偑偁傝傑偡偑丄偙傟偼杮巐崙戞俀侽斣嶥強偺掃椦帥偵偪側傫偩傕偺偩偦偆偱偡丅嫬撪偵偼掃偺抲暔偑

偁傝傑偟偨偑偙偪傜傕偦偺娭學偱偟傚偆丅侾係丗係俆弌敪偱偡丅

丂偍帥傪弌偰師偺怣崋偺偁傞岎嵎揰傪塃偵嬋偑傝丄摜愗傪搉傞偲偡偖偵柤揝抦懡敿揷墂偵摓拝偱偡丅

摉弶偺寁夋偱偼偙偙傑偱偩偭偨偺偱偡偑丄帪娫傕梊掕傛傝憗偔丄懌崢偺旀傟傕側偄偺偱傕偆彮偟曕偔偙偲

偵偟傑偟偨丅

丂偲傝偁偊偢丄師偺俀侾斣忢妝帥傑偱峴偔偙偲偵偟傑偟偨丅岾偄偡偖椬傪柤揝偺慄楬偑暲峴偟偰憱偭偰

偄傑偡偺偱丄偄偮偱傕懪偪巭傔偵偟偰揹幵偵忔傟傑偡丅

丂偪側傒偵抦懡敿揷墂慜偵偼壗傕側偄偺偱乽丠乿偲巚偄傑偟偨偑偙偪傜偼棤懁丅墂偺惓柺偼慄楬偺

斀懳懁偱偟偨丅

丂偙偙偐傜偼岎捠検偺懡偄崙摴俀係俈崋慄偺曕摴傪撿偺晲朙曽柺偵岦偐偭偰恑傒傑偡丅

丂崙摴増偄偵偼堸怘揦傗偍揦偑寶偪暲傫偱偄偰怘傋傞偲偙傠偵偼崲傝傑偣傫丅

丂抦懡敿揷墂偐傜撿偵侾倠倣傎偳曕偄偨偱偟傚偆偐丠崙摴俀係俈崋慄傪曕偄偰偄傞偲偍帥偺暻偑偁傜傢傟

傑偟偨丅偢偭偲挿偔懕偄偰偄傑偡丅偙傟偑俀侾斣忢妝帥偺奜暬偱偡丅偐側傝戝偒側帥傒偨偄偱偡丅暬増偄

偵恑傓偲戝偒側擖岥偑偁傝丄擖傠偆偲偟偨傜乽擖岥偼挀幵応偵夞偭偰偔偩偝偄丅乿偲彂偐傟偰偄傑偟偨丅

偦偪傜偑惓柺偐偲巚偭偰恑傓偲挀幵応偑偁傝傑偟偨丅墂偐傜侾丏俀倠倣偱偵摓拝丅侾俆丗俀侽丅

丂偙偺忢妝帥偼丄朄慠忋恖戞敧悽朄懛 嬻娤塰妎忋恖偑彅崙梀壔偺搑丄偙偺抧偵墳恗偺棎(侾係俇俈乣

侾係俈俈)偺愴杤幰嫙梴偺偨傔堦塅寶棫傪敪婅丄暥柧侾俇擭乮侾係俉係乯奐憂偝傟偨偺偑偼偠傑傝偲塢傢傟

偰偄傑偡丅乮墳恗偺棎偼栺侾侾擭偵傢偨傝丄幒挰枊晎撪偺嵶愳巵偲嶳柤巵偺惌帯峈憟偺撪棎偱偟偨丅

嫗搒偺挰偑愴応偲側偭偨偨傔丄懡偔偺婱廳側暥壔嵿傕奃偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅乯

丂戞敧悽揟嬻尠楴忋恖偼丄摽愳壠峃偺廬掜偱偁偭偨偨傔丄壠峃偝傫偼丄塱榎俁擭(侾俆俇侽乯偺壉嫹娫偺

愴偄丄揤惓侾侽擭(侾俆俉俀乯偺杮擻帥偺曄丄摨侾俈擭(侾俆俉俋乯忋棇偺搑師偲俁搙偺棃嶳傪偟偨偦偆偱偡丅

乮傕偭偲傕俁夞栚埲奜偼愴偵晧偗偰摝偘傞搑拞偩偭偨傝偟偰戝曄偩偭偨偲巚偄傑偡丅乯

丂戝惓侾俁擭(侾俋俀係)偺壩嵭偵傛傝彅摪傪徚幐丄徍榓侾俆擭(侾俋係侽)偵嵞寶丄棊宑戝朄梫偑峴傢傟偨

偦偆偱偡丅

丂偙偆偟偨宱堒偺偨傔丄峀偄嫬撪偵係堾偺搩摢傪桳偡傞抦懡楈応孅巜偺戝帥堾偱偡丅帥偵擖傞慜偵

捠偭偨摴増偄偵偁偭偨屲忦嬝偺抸抧暬偐傜傕帥奿偺崅偝偑巉偊傑偟偨丅

丂挀幵応傕憡摉偵峀偄傕偺偱偟偨丅侾侽侽戜偔傜偄偼寉偔掆傔傜傟偦偆偱偡丅恊愗偵乽嶲攓弴楬偲彂偐傟偨

戝偒側娕斅傕偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂挀幵応偐傜偺擖岥

丂偱傕嶳栧偑尒摉偨傝傑偣傫丅乽傂傚偭偲偟偰偙偙偼挀幵応偐傜偺擖傝岥偱愭傎偳偺埬撪偼幵偱棃偨

曽偺偨傔側偺偐丠乿偲巚偄側偑傜嫬撪偺曽岦偵恑傓偲價儞僑偱偟偨丅嶳栧偼暿偺偲偙傠偵偁傝傑偟偨丅

丂栧傪偔偖偭偰偄偭偨傫奜偵弌偰擖傝側偍偟傑偡丅

丂栧偼戝偒偔偰尒帠側恗墹栧偱偡丅嶰娫堦屗偺極栧偱椉懗偵摉慠垻宍丒欇宍偺恗墹條偑偄傜偭偟傖偄傑偡丅

抦懡曊楬偺嶥強偱恗墹栧傪旛偊偰偄傞偺偼彮悢攈偱偡丅偲巚偭偰傛偔尒偰傒傞偲恗墹憸偱偼側偔丄巐揤墹

偺偆偪偺峀栚揤偲憹挿揤偱偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峀栚揤丂丂丂丂丂丂丂丂丂憹挿揤

丂偙偆偟偨戝偒側恗墹栧傪偔偖傞偲乽偝偁丄偍嶲傝偡傞偧乿偲偄偆婥暘偵側傞偺偱巹偼岲偒側偺偱偡偑丄

恗墹栧偳偙傠偐嶳栧帺懱傕側偄偐幙慺側傕偺偱偁傞帥偑懡偄偺偼壺旤側憰忺傪旔偗傞孹岦偵偁傞

慣帥偑懡偄偙偲偑堦場偐傕偟傟傑偣傫丅偙偙忢妝帥偼忩搚廆丅戝偒側壘棔偱偍曊楬埲奜偺嶲攓幰

傕壗慻偐尒偐偗傑偟偨丅

丂嶳栧傪偔偖傞偲丄嵍懁偵恀擛堾恀擛堾偺愭偵挻悽堾丄塃懁偵尛忩堾挀幵応榚偺棃寎堾偲嶲摴偵

増偭偰俁堾丄挀幵応慜偵侾堾偺搩摢偑偁傝傑偡丅抦懡巐崙楈応偱嶳撪偵係堾偺搩摢傪桳偡傞帥堾偼

捒偟偄偱偡丅偙傟傑偱偵尒偨抦懡巐崙偺拞偱嫬撪偱堦斣峀偄嫬撪偱偡丅

丂愭偢偼杮摪偵嶲攓丅媣乆偵戝偒側杮摪偵弌夛偭偨偲偄偆姶偠偱偡丅傢偞傢偞乽偳偆偧忋偑偭偰偍嶲傝

偟偰偔偩偝偄丅乿偲彂偐傟偰偄傑偟偨丅偁傝偑偨偄偙偲偱偡丅帪乆忋偑偭偰傛偄偺偐偄偗側偄偺偐柪偆

偙偲傕偁傝傑偡偺偱丅傕偪傠傫擖偭偰偍嶲傝傪偟傑偟偨丅

丂摪撪偼奜恮丄撪恮偑嬫暿偝傟丄奜恮偼愜忋偘奿揤堜偱挿墴偵嶳崋亀揤棿嶳亁偺滸妟偑妡偗傜傟丄

撪恮偼堦抜崅偔抜嵎傪偮偗偰偄傑偡丅拰偼偡傋偰娵拰偱奿挷偺崅偝偑巉偊傑偡丅

丂拞墰恵栱抎偵偼姍憅帪戙偺峅挿俁擭乮侾俀俇俁乯朄嫶墌妎偺嶌偱丄崙巜掕廳暥偺垻栱懮擛棃棫憸偑

杮懜偲偟偰埨抲偝傟偰偄傑偡丅偙偺憸偼崅偝俈侽們倣偱婑栘憿傝丄幗敁丄嬍娽岝偑偼傔崬傑傟偰偄偰丄

堖偺忋偵偒傝嬥柾條偑巤偝傟偨暔偱偡丅偙傫側嬤偔偱尒傜傟傞偲偼巚偭偰偄傑偣傫偱偟偨偺偱偄偝偝偐

姶摦偟偰庤傪崌傢偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪撪晹

丂杮摪偺嵍庤慜偵寶偭偰偄傞偍摪偑峅朄摪偱偡丅偱偡偑丄拞墰偵埨抲偝傟偰偄傞偺偼惞娤悽壒曥嶧

側偺偱.娤壒摪側偺偐丠偦偺偆偊丄乽奐塣旟嵐栧揤乿偺妟偑栚棫偪傑偡丅偲偄偆偙偲偼.旟嵐栧摪側偺偐丠

傛偔傢偐傝傑偣傫丅

丂偱偡偑丄屼摪撪偱偼偦偺旟嵐栧揤偼塃懁偵丄峅朄戝巘偼嵍懁偵埨抲偝傟偰偄傑偡丅抧憼曥嶧傕

偁傝傑偡丅奆偝傫拠椙偔偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱丄偦傟偱椙偄偺偱偼側偄偐偲丅

丂偙偙偱傕峅朄戝巘偺慜偵偼戝偒側屲屫媙偑抲偐傟偰傑偡丅壗偲偐帩偪忋偘傜傟傞偲偄偆廳偝偱偟偨丅

戝偒側屲屫媙偑抦懡巐崙偱偼棳峴側偺偱偟傚偆偐丠

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪撪棗

丂丂丂丂丂丂丂壗屘偐峅朄摪偵旟嵐栧揤丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝偒側屲屫媙

丂搚娫偺塃懁偵嫖壨尨抧憼懜偑釰傜傟偰偄傑偡丅棑娫偺挙崗傕側偐側偐尒帠側暔偱偡丅

丂嶲摴偺嵍墱偺屼拑強偵戝巘憸偑釰傜傟偰偄傑偟偨丅擇廳壆崻偺棫攈側搩偺拞偵嵗偟偰傒偊傑偟偨丅

丂峏偵宱婘傪嫴傫偩椬偵偼丄悀巕偵廂傔傜傟偨偨偔偝傫偺戝巘憸乮棫憸乯偁傝傑偟偨丅

丂峅朄摪偺椬偵曮宍憿偺偍摪偑寶偭偰偄傑偡丅栻巘擛棃偑釰傜傟偰偄傑偡偑丄侾侽抜偺愇抜傪忋傜側偄

偲嶲攓偱偒側偄愇奯偺忋偵寶偭偰偄傞偺偱偡丅壗屘偙偺偍摪偩偗偑愇奯偺忋偵寶偰傜傟偰偄傞偺偐

傢偐傝傑偣傫偱偟偨丅

偦偺傎偐偵傕偍摪偑偨偔偝傫偁傝傑偟偨丅杮摉偵戝偒側嫬撪偲摪塅偍帥偱偟偨丅

丂丂丂丂栻巘擛棃丂丂丂丂丂丂丂丂棃寎堾撪棗丂丂丂丂丂丂丂丂丂忇極

丂悈壆傕戝曄棫攈側傕偺偱偟偨丅婽偵忔偭偨偍抧憼條偑偍傜傟傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂悈壆丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂悈壆偺婽偵忔偭偨偍抧憼條

丂擺宱強偺寶暔傕棫攈側傕偺偱偡丅偱傕僽僓乕偱屇傃弌偡偺偼摨偠偱偟偨丅屼庨報傪偄偨偩偒師偵

岦偐偄傑偡丅栧傪弌偰傑偭偡偖撿偵岦偐偄傑偡丅侾侽侽倣傎偳恑傫偩偲偙傠偵帥昗拰偑偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂帥昗拰

丂俀俀斣戝擔帥偵岦偐偄傑偡丅 侾俆丗俁俆弌敪丅俀侾斣偐傜俁丏俈倠倣偱偡丅栺侾帪娫偔傜偄偐偐傞偱偟傚偆丅

旀傟偰偒偨懌偵偼偮傜偄嫍棧偱偡丅偱偡偑傕偆傂偲婃挘傝偟傑偡丅

丂晲朙挰偵擖偭偰棃傞偲挰暲傒偑儗僩儘偵側傝丄岺応傗壩椡敪揹強偑暲傇撈摿偺宨娤偑尒傜傟傑偡丅

丂搑拞丄嬋偑傞偲偙傠傪娫堘偊偰捈恑偟偰偟傑偄傑偟偨偑偝傎偳墦夞傝偱偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

丂傎傫偺悢昐儊乕僩儖偱偟偨偑栘堿傪曕偗傞偲偙傠偑偁傝傑偟偨丅俇寧偵側傝丄偙偺擔偼偲偵偐偔弸偔偰丄

彮偟偺嫍棧偱傕擔堿偑偁偭偨傜摴傪墶抐偟偰偱傕擔堿懁傪曕偒傑偟偨丅寢壥偲偟偰丄偙偪傜偺摴傪曕偄偰

傛偐偭偨偱偡丅梊掕偟偰偄偨摴偼崙摴増偄偱偟偨偺偱偢偭偲傾僗僼傽儖僩偺忋偩偭偨偱偟傚偆偐傜丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂傾僕僒僀偺嶇偔摴丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂愳増偄偺擔堻摴

丂搑拞偐傜柤揝偺慄楬偺墶傪曕偒傑偟偨丅乽忋僎乿偲偄偆曄傢偭偨柤慜偺墂偺庤慜偱摜愗傪搉傝傑偡丅

丂摜愗偐傜侾侽侽倣傎偳偱侾俇丗侾侽偵俀俀斣戝擔帥偵摓拝丅偁傟丄俁丏俈倠倣傪俁俆暘偱曕偄偨寁嶼偵側傝傑偡丅

傗偼傝埬撪彂偺嫍棧偑惓妋偱偼側偄傛偆偱偡丅抧恾傪嵞専摙偱偡丅

丂偙偙偼忩搚廆偺偍帥偱偡丅

丂嶳栧傪偔偖傞偲偡偖栚偺慜偵杮摪偑偁傝傑偡丅偙偙傕僐儞僷僋僩側嫬撪偱偡丅栧偐傜俀侽倣偔傜偄偺強偵

杮摪偑偁傝傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪

丂嵟弶偵庤悈幧偱庤傪惔傔傞偺偲婄傪愻偄偨偄偲巚偄傑偟偨偑丄側傫偲悈摴偺幹岥偑庢傝奜偝傟偰偄傑

偟偨丅

丂嶌朄偱偼丄嶲攓偺慜偵庤偲岥傪惔傔傞偺偱偡丅悢彮側偄嶲攓幰偺偨傔偵悈傪弌偟偭傁側偟偵偼偱偒

側偄偲偄偆幚忣偼棟夝偱偒傑偡丅悈傪戝愗偵偟側偄偲偄偗側偄偺偱丅偨偩丄偙傟偼偝偡偑偵傗傝偡偓偱偼

偲巚偄傑偡丅

丂帩偭偰偄偨儁僢僩儃僩儖偺悈偱偍惔傔傪偟偰杮摪偵岦偐偄傑偡

丂丂丂丂丂丂丂丂巊偊側偐偭偨庤悈

丂杮懜偺戝擔擛棃偼丄姾晲揤峜偺捄婅帥偱偁傞暿偺帥偵曭埨偝傟偰偄偨偺偱偡偑丄揤暥擭娫偺愴棎

偱從幐偡傞帥偐傜媬偄弌偝傟丄抮偵杽傔傜傟偨偦偆偱偡丅偦偺傑傑朰傟嫀傜傟偰偄偨偺偱偡偑丄侾侽侽擭

屻偺柧楋擭娫乮侾俇俆俆乣侾俇俆俈乯偵抮偺燇燆岺帠偱敪尒偝傟丄摉帪偺娤壒摪丄尰嵼偺戝擔帥偵堏偝傟

偨偦偆偱偡丅侾侽侽擭娫抮偵杽傔傜傟偰偄偰傛偔巆偭偰偄偨偲巚偄傑偡丅旈暓偱偡偑擭侾夞奐斷偝傟傞偦偆

側偺偱尒偰傒偨偄婥偑偟傑偡丅

丂峅朄摪偼杮摪偺嵍抂偵偁傝丄嵢擖傝擖曣壆憿傝偱偡丅峅朄戝巘憸偼岦偭偰嵍懁偵丄塃懁偵偼

娤悽壒曥嶧偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅

丂峅朄摪偺慜偵俀懱偺愇暓偑抲偐傟偰偄傑偡丅岦偭偰塃懁偺抧憼曥嶧偼乽傄傫偙傠抧憼乿偲尵偆傜偟偄

偱偡丅偄傑偄偪傛偔傢偐傜側偄僱乕儈儞僌偱偡丅乮屻偱挷傋偰傒偨傜乽傄傫傄傫尦婥偵柦廔傢傝偼偙傠傝傫

墲惗乿偲偄偆堄枴偩偦偆偱偡丅乽傄傫傄傫偙傠傝乿偼忕択偱偼側偔偒偪傫偲偟偨堄枴偑偁偭偨偲曌嫮偱偒傑

偟偨丅嵍懁偼乽傒偨偗娤壒乿偩偦偆偱偡丅偙偆偄偆怓嵤偺娤壒條傪尒傞偺偼弶傔偰偱偡丅怓偐傜忢妸從偐

偲巚偄傑偟偨偑堘偄傑偟偨丅偙偺怓偑揾傜傟偰偄傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂傒偨偗娤壒丂丂丂丂丂丂傄傫偙傠抧憼

丂擺宱強偵師偺俀俁斣傑偱偺儖乕僩傪彂偄偨挘傝巻偑偁傝傑偟偨丅

丂師偺俀俁斣楡壴堾枠偼栺俆侽侽倣丅偡偖偦偙偲偼偄偊丄偙偆偟偨怱尛偄偼偁傝偑偨偄偱偡丅侾俇丗侾俈弌敪丅

丂侾侽暘偐偐傜偢俀俁斣楡壴堾偵摓拝偟傑偟偨丅侾俇丗俀俆丅偙偙傕挀幵応偐傜擖傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂偙偙偺挀幵応偼暬偺撪懁偵偁傞偨傔丄悢戜偟偐掆傔傜傟側偄彫偝側傕偺偱偟偨丅

丂偡偖愭偵嶳栧偑偁傝傑偟偨丅偙偺嶳栧傕栻堛栧偱偟偨丅嶳崋乽堄棿嶳乿偺滸妟偑妡偐偭偰偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶳栧

丂嶳栧傪偔偖偭偰嫬撪偵擖偭偰偄偒側傝傃偭偔傝丅幨恀嵍偺傑偭愒側拰偺寶暔偑峅朄摪偱偡丅怓慛傗偐傪

捠傝墇偟偰偡偛偄偲偟偐尵偄傛偆偑偁傝傑偣傫丄偦偟偰塃椬偺俀奒寶偰偺寶暔偑杮摪偱丄偟偐傕侾奒偑

擺宱強偱丄偍摪偼俀奒偵偁傞偲偄偆儐僯乕僋側傕偺偱偡丅傕偪傠傫栘惢偱偼偁傝傑偣傫丅

丂丂丂丂丂峅朄摪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪

丂擺宱偡傞偨傔偵杮摪墶偺奒抜傪俀奒偵忋偑傝傑偡丅

丂偦偺杮摪偺拞傕曄傢偭偰偄傑偡丅奜恮丒撪恮偺嫬偺強偵徴棫傗抜嵎偱偼側偔屲怓枊偑妡偗傜傟偰

偄傑偡丅弶傔偰尒傑偟偨丅拞墰偺恵栱抎偵偼杮懜垻栱懮擛棃偑埨抲偝傟偰傑偡丅

丂杮摪偺俀奒偐傜偺挱朷偼敳孮偱丄嫬撪堦朷偼傕偲傛傝丄堖塝偺岺応抧懷傑偱尒搉偣傑偡丅傑偝偐

偙偺挱傔偺偨傔偵俀奒寶偰偵偟偨傢偗偱偼側偄偱偟傚偆偑丄巚傢偸宨怓傪妝偟傓偙偲偑偱偒傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪撪棗丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮摪偐傜偺挱傔

丂椬偵偁傞峅朄摪傕俀奒寶偱偡丅擇廳偺搩偲屇傫偱偄偺偐偳偆偐傢偐傝傑偣傫丅偲偄偆偺偼丄俀奒偺

晹暘偺嶰曽偵墢傪愝偗偰偄偰拞偐傜弌傜傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偙傟傕弶傔偰尒傑偟偨丅懡廳搩偵偼

偙偺傛偆側墢偼尒偨偙偲偑偁傝傑偣傫丅壗偐栚揑偱巊梡偡傞偺偟傚偆偐丅傂傚偭偲偟偰挱傔傪妝偟傓偨傔

偱偟傚偆偐丠

丂娞怱偺摪撪偼惍慠偲偟偰偄偰丄惓柺偵峅朄戝巘憸偑埨抲偝傟偰偄傑偟偨丅偙偙傑偱攓娤偟偰偒偨嶥強

偱偼丄峅朄摪偲徧偟偰偄偰傕戝巘憸偑嵍塃偺抂偵釰傜傟偰偄傞傕偺偑傎偲傫偳偱偟偨丅弰攓幰偲偟偰偼

偙偙偺條偵拞墰偵忺傜傟傞偺偑惓偟偄偲巚偄傑偡丅偱偡偑堦斣嵟弶偵彂偄偨捠傝丄抦懡巐崙偺楈応偼

恀尵廆偱偼側偄帥偑懡偔偁傝傑偡丅偦傟偧傟偺帥偺屼帠忣偑偁傞偺偱偟傚偆丅壗偣懠偺廆攈偺偍帥偵

峅朄摪乮戝巘摪乯傪抲偐偣偰偄偨偩偄偰偄傞偺偱偡偐傜丅

丂丂丂丂峅朄摪撪棗

丂曄傢偭偨撪娤偺偍帥偱偟偨偑丄偨傑偵偼婥暘偑曄傢偭偰偄偄傕偺偱偡丅壗傛傝報徾偵偼巆傝傑偡丅

丂傕偆堦偮偍傑偗偵庤悈幧傕偡偛偄偱偡丅寶暔偺嶌傝偼晛捠丠偺傕偺側偺偱偡偑丄拞墰偵捔嵗偟偰偄傞

乽悈壆娤壒憸乿偼嬥怓偱峥偟偐偭偨偱偡丅

丂丂丂嬥怓偺悈壆娤壒憸偑偁傞庤悈幧

丂偦偺傎偐偵傕娤壒憸傗擺嶥偱嶌傜傟偨戝巘偺棫憸偲嵗憸偑偁傝傑偟偨丅

丂棫憸偼幨宱傪偟偨巻偱嶌傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅偦偺拞偵偼峅朄戝巘偑彂偄偨傕偺傕偁傞偲偐丅

丂嵗憸偺曽偼恎戙傢傝抧憼偩偦偆偱丄恖懱恾偑彂偐傟偨偍嶥偵帺暘偺埆偄偲偙傠傪彂偄偰婩婅偟偰

揬傝晅偗傞偲帯傞偺偩偦偆偱偡丅

丂丂丂丂丂娤壒憸丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戝巘棫憸丂丂丂丂丂丂丂丂戝巘嵗憸

丂嵟屻偵娞怱偺屼庨報傪偄偨偩偒偵杮摪侾奒偺擺宱強偵擖傝傑偟偨丅

丂乽杮擔偼棷庣偵偟偰偍傝傑偡偺偱偛帺暘偱墴偟偰偔偩偝偄丅乿偲彂偐傟偰偄傑偟偨丅嵟屻偵傗傜傟傑偟偨丅

偱傕丄帺暘偱屼庨報傪墴偡偲偄偆偺傕側偐側偐偱偒傞懱尡偱偼偁傝傑偣傫偺偱柺敀偄傕偺偱偡丅

丂擺宱強撪偵偼搶奀抧嬫偱桳柤側椃斣慻偺曽偺僒僀儞偑暋悢忺傜傟偰偄傑偟偨丅寶暔傕儐僯乕僋偱偡

偑丄峫偊曽傕儐僯乕僋偱偡偹丅偦傟偐傜偙偙偵傕師偺俀係斣偲偦偺師偺俀俆斣傊偺抧恾偑挘傜傟偰偄傑

偟偨丅姶幱偱偡丅崱擔偼傕偆偙偙偱懪偪巭傔偺偨傔丄幨恀偵嶣偭偰偍偒傑偟偨丅

丂丂丂丂埬撪娕斅

丂棳愇偵崱夞偼偙偙偱懪偪巭傔偱偡丅

丂崱夞偼栺俀俆倠倣曕偒傑偟偨丅俀夞栚側偺偱偩偄傇姷傟偰偒傑偟偨丅

丂偍帥偺偡偖嬤偔偵JR晲朙慄偑憱偭偰偄傑偡丅嫬撪偱揹幵偺壒偑暦偙偊傑偟偨丅

丂偍帥傪弌偱塃庤偵恑傓偲偡偖偵彫偝側摜愗偑偁傝丄搉偭偰偝傜偵撿偵恑傓偲晲朙墂偵摓拝丅偙偙偐傜

柤屆壆偵岦偐偄傑偡丅

丂偙偺嬫娫偵忔傞偺偼媣偟傇傝偱偡丅俀侽擭傇傝偔傜偄偱偟傚偆偐丠帺戭偐傜偦傟傎偳墦偔側偄偺偱偡偑丄

側偐側偐忔傞婡夛偑偁傝傑偣傫丅

丂曢傟備偔梉梲傪尒側偑傜婣楬偵拝偒傑偟偨丅