林の中の登山道に入ります。このまま登るのかと思っていたら、すぐに林を抜けてフェンスに囲まれた

田んぼの中の道になります。

フェンス伝いに進むと突き当りに神社と貯水池がありました。柵に囲まれた貯水池まで所々に

「登山道」の道標も立っています。その貯水池の奥の扉を開けて、ここから本格的な登山となります。

登山道はよく整備されていて、迷うことはありません。山頂まで標識が建てられていました。また、

登山道の周りの木にその名前が書かれた札が付けられていました。

最初は緩い傾斜でしたが、、次第に急傾斜となり標高を上げて行きます。その後は山頂まで

緩斜面と急斜面の繰り返しが続きました。

この登山道は山頂までずっと林の中で、眺望は展望所以外はありません。途中で1箇所だけ

烏帽子岳の山頂が見えるところがありました。

登山道からの烏帽子岳山頂

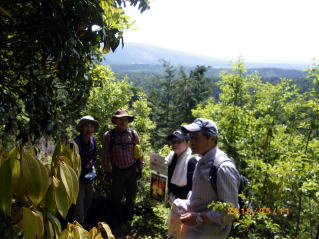

登山口から20分で第一展望所に到着。9:35。多度山方面が見えていますが、まだまだ標高が低く

景色はよくありません。軽く休憩したのち、登ります。

第一見展望所

この後も同じような登りが続きます。このコースには幾つかの見晴らし台が設けられており、展望

を楽しみながら登っていけます。

さらに15分後に第二展望所に到着。9:50。ここは登山道から20mほど横に移動したところ

に展望台があります。

第二展望所からの眺め

ここでも一息入れます。開けているのは先ほどと同じ多度産方面ですが、標高が上がった分遠く

まで見えます。残念ながら春霞がかかり、伊勢湾は見えません。

汗がにじんできています。今日の最高気温は26度の予報です。日差しも強く、暑くなりそうです。

休憩の後、先に進みます。ここですでに下山して来た方が二人いました。

20分で第三展望所に到着。10:10。今度は林の中からわずかに北方向が見えています。

見えているのは伊吹山でしょうか?ここからの展望はなかなかのものです。

第三展望所とそこからの展望(下が細野集落、奥は多分伊吹山・霞んでます)

このあたりまでは常緑樹の林ですが、ここから上は落葉樹になっています。秋に来たら紅葉が

見事でしょう。

第四展望所に10:30に到着。ここからは眼下に池か湖かわかりませんが、水面が見えます。

その横にはゴルフ場があります。

第四展望所からの眺め

第四展望台の少し先で分岐があり、右に「展望岩」、左に「大岩」と書かれています。午前中の天気

の良い内に展望を見ておきたいので、右の展望岩コースへと向かいました。10:40。

トラバース気味の道を進むと、5分ほどで前方の左上に岩が見えてきました。ここから急登となり

ますが、距離は短く、尾根道に辿り着くと右手に道が分岐していて、「展望岩危険」と看板付きの

ロープが張られており、その先の岩の上からは北方向の景色が見られました。

天気が良いと白山なども見えるそうですが、今日は伊吹山と霊仙山が見えただけでも満足です。

隣の霊仙山はくっきりと、伊吹山は春霞の中、ぼんやりと見えていました。

展望岩からの伊吹山 霊仙山

ここからは尾根伝いに登り、10分もかからないところで、先ほどの分岐点からの道と合流します。

そこを通過すると、登山道の脇にシロヤシオが咲いていました。ですが、すでに盛りを過ぎています。

シロヤシオ

アカヤシオはすでに散っていました。今年は開花が早いようです。そう言えば、4月に見に行った芝桜

も1週間以上早く咲いていましたし、藤も同じでした。これも異常気象でしょうか?ですが、石楠花は

まだツボミが硬いまま。こちらは早すぎたようです。

分岐点から10分かからずに山頂に到着11:05。 登山口から1時間50分で山頂に到着しました。

烏帽子岳山頂 山頂からの眺望

烏帽子岳の山頂は南東方向が開けていて、伊勢湾が見えるのですが、春霞の為、霞んでいます。

隣の御池岳はくっきりと見えています。

山頂広場 山頂のシロヤシオ

三角点とマグカップ

眺望はほとんどありませんが、山頂の一角に白のヤシロが咲いていました。やはり紅ヤシロは

すでに散ってしまっていました。この時山頂にいた方は毎週この山に登られているそうで、その方に

話を聞くと、先週すでにアカヤシオは満開を過ぎていたそうです。最近は花の咲く時期が微妙に早く

なっている気がします。

山頂の反対側にも道があります。こちらは時山の登山口からの道です。ここを少し下り左手に進む

と三国岳へと向かいます。ですが、今日は行くのはやめました。理由は、その縦走路にある石楠花

の群生を楽しみにしていたのですが、まだ咲いておらず、縦走路自体も道の状態が良くないようなの

で今日はここまでとしました。

山頂は畳20畳くらいの広さでしょうか?時山方面の登山道の周囲にも座れる所ががありますので

十分なスペースがあります。

持ってきたおにぎりを頬張り、YONEYANAさんからミカン、OGATAさんからお菓子をいただき、食後の

コーヒーを飲んでくつろぎます。今日は時間がたっぷりありますのでゆっくりできます。

一昨年にこの山に登った時は、三重県側のルートを使いましたが、帰り道のルートは難路で大変

でした。それに比べると今日のルートはよく整備されていて楽です。

十分に休憩して、下山します。11:50に山頂を出発。